Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова, 2023, T. 73, № 3, стр. 384-397

Реактивность сенсомоторных ритмов ЭЭГ у детей 4–7 лет в ситуациях помогающего поведения

А. И. Кайда 1, А. А. Михайлова 1, А. А. Португальская 1, В. Б. Павленко 1, *

1 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Симферополь, Россия

* E-mail: vpav55@gmail.com

Поступила в редакцию 18.10.2022

После доработки 20.12.2022

Принята к публикации 27.02.2023

- EDN: TTDUHS

- DOI: 10.31857/S0044467723030073

Аннотация

Целью настоящей работы явился анализ реактивности сенсомоторных мю- и бета-ритмов ЭЭГ при выполнении детьми дошкольного возраста заданий на реализацию инструментального, эмоционального и альтруистического помогающего поведения. В исследовании приняли участие 24 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет. Дисперсионный анализ амплитуды мю-ритма, считающейся индикатором активности зеркальных нейронов мозга, показал ее достоверное снижение при выполнении указанных заданий в центральных и париетальных регионах. При выполнении заданий на инструментальное и альтруистическое помогающее поведение выявлен рост амплитуды бета-ритма во фронтальных, центральных и париетальных регионах. Чем больше рос бета-ритм, тем скорее дети оказывали помощь в ситуации, требующей альтруистического поведения.

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь в обществе требует от детей овладения уникальными социально-когнитивными навыками, лежащими в основе всех форм общения, совместного внимания, взаимовыгодного сотрудничества и освоения достижений культуры человечества. Указанные навыки и соответствующие мотивации появляются в младенчестве и раннем детстве как подготовка к трудностям взрослой жизни. Важнейшим качеством младенцев и детей младшего возраста является способность формировать позитивные социальные отношения с близкими людьми, в том числе за счет становления просоциального или помогающего поведения (ПП) (Dunfield et al., 2019; Tomasello, 2020). Развитие элементов просоциального поведения, появляющихся уже у младенцев (обзор (Decety, Holvoet, 2021)), продолжается, при условии благоприятного взаимодействия с близкими людьми, в раннем и дошкольном возрасте. Результаты многочисленных работ показали, что в возрасте трех–четырех лет просоциальное поведение детей проявляется в инструментальном ПП (instrumental helping), т. е. помощи другим людям в завершении целенаправленного действия; эмпатическом ПП (comforting), т.е. в способности реагировать на эмоциональные нужды другого человека, поддержать и утешить его; альтруистическом ПП, при котором ребенок делится какими-то предметами или ресурсами (sharing), недостающими другому человеку (Svetlova et al., 2010; Dunfield et al., 2011; Юдина, Котова, 2015; Paulus, 2018; Köster, Kärtner, 2019).

В последние годы выдвигается предположение, что нейрофизиологической основой для восприятия и понимания детьми раннего и дошкольного возраста эмоций и затруднений других людей, целей и социальной приемлемости их действий, а также для обучения различным формам ПП могут быть процессы, протекающие при участии зеркальных нейронов (Salo et al., 2019; Михайлова и др., 2022), или т.н. зеркальной системы мозга (ЗСМ). Одним из индикаторов активности ЗСМ считают динамику сенсомоторного мю-ритма (обзоры (Fox et al., 2016; Лебедева и соавт., 2017)), наиболее выраженного над центральными областями коры.

Мю-ритм включает как минимум два негармонических компонента в альфа- (8–13 Гц) и бета- (15–25 Гц) диапазонах частот ЭЭГ. Частота указанных составляющих у детей ниже, чем у взрослых, и постепенно увеличивается с возрастом. Альфа-компонент отражает уровень активации постцентральной соматосенсорной коры, в то время как бета-составляющая является индикатором активности прецентральной моторной области неокортекса (обзоры (Pineda, 2005; Ларионова и др., 2022)). Эти компоненты иногда называют сенсомоторными мю-альфа- и мю-бета-ритмами, но большинство исследователей ЭЭГ-активность центральных и прилегающих областей неокортекса в частотном альфа-диапазоне обозначают как мю-, а в бета-диапазоне – как бета-ритм. В настоящей статье, говоря о сенсомоторных ритмах (СМР), мы будем придерживаться терминологии, которую использует большая часть авторов.

При регистрации электрокортикограммы у больных эпилепсией десинхронизация мю- и бета-ритмов обнаружена в лобных, центральных и теменных областях при выполнении собственных движений и наблюдении за подобными движениями окружающих (Babiloni et al., 2016). По мнению авторов указанного исследования, осцилляторная активность нейронных популяций в префронтальной, премоторной и сенсомоторной областях, являющихся частью ЗСМ, отражает процессы восприятия действий других людей и обеспечивает способность отличать их от собственных действий. У здоровых взрослых испытуемых также выявлена десинхронизация мю-ритма при выполнении заданий, включающих наблюдение, представление и выполнение как простых, так и целенаправленных и окрашенных эмоциями моторных актов, что расценивают как проявление активации ЗСМ (Лебедева и др., 2018). Десинхронизация мю-ритма при наблюдении за действиями экспериментатора и при их самостоятельном выполнении обнаружена и у детей 3–5 лет, при этом выдвинуто предположение, что индивидуальные особенности динамики мю-ритма могут отражать степень интеграции систем, специализированных для производства, совершения и представления действия (Bowman et al., 2017).

Что касается динамики бета-ритма при выполнении действий и наблюдении за ними, то наряду с работами, где в этих ситуациях выявлялась его десинхронизация у взрослых (Milston et al., 2013; Babiloni et al., 2016) или детей (Liao et al., 2015; Meyer et al., 2020), в некоторых исследованиях наблюдали повышение мощности в его высокочастотном поддиапазоне (24–35 Гц) при условии демонстрации движений вживую (Лебедева и др., 2020).

Однако ЭЭГ-корреляты формирования ПП у детей изучались лишь в единичных работах. В нашей лаборатории анализировали мощность ЭЭГ у детей раннего возраста в то время, когда они наблюдали за про- и антисоциальными действиями кукольных персонажей, и в период принятия решения об их вознаграждении (Orekhova et al., 2020; Михайлова и соавт., 2022). Было установлено, что у детей с разной способностью к вынесению моральных оценок наблюдаемых действий развиваются разнонаправленные изменения мощности сенсомоторных мю- и бета-ритмов. В другой работе (Decety et al., 2018) показано, что детям 3.5–5 лет с наибольшими различиями связанных с событиями потенциалов в центральном сагиттальном отведении на нейтральные и эмоциональные изображения было свойственно более выраженное альтруистическое ПП.

Таким образом, есть основания полагать, что активация нейрофизиологических механизмов, участвующих в реализации просоциального поведения детей, отражается в динамике ЭЭГ-потенциалов. Однако, насколько нам известно, анализ изменений СМР ЭЭГ непосредственно в период оказания детьми разных видов ПП не проводился. Это может быть связано с трудностями регистрации ЭЭГ на фоне различного рода артефактов, вызванных движениями детей в экспериментальной ситуации. Кроме того, двигательная активность ребенка сопровождается изменением СМР, что затрудняет анализ и интерпретацию связи ЭЭГ-реакций с теми или иными этапами реализации собственно ПП. В связи с этим важно отметить: когда ребенок наблюдает ситуацию, требующую его помощи, и принимает решение о ее оказании, он, как правило, сохраняет состояние относительного двигательного покоя. Указанный временной период в определенной степени является благоприятным для регистрации ЭЭГ, а анализ динамики сенсомоторных ритмов в этот ключевой момент поведенческого акта имеет важное значение для понимания роли ЗСМ в организации просоциального поведения. В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явился анализ реактивности сенсомоторных мю- и бета-ритмов ЭЭГ при выполнении заданий на реализацию инструментального, эмоционального и альтруистического помогающего поведения у нормально развивающихся детей 4–7 лет.

МЕТОДИКА

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 24 ребенка (16 мальчиков и 8 девочек) в возрасте 4–7 лет. Средний возраст детей составил 70.8 ± 14.0 мес. Критериями включения в группу для исследования были: масса тела при рождении не менее 2.5 кг, отсутствие записей в медицинской карточке о генетических заболеваниях и заболеваниях ЦНС, уровень интеллекта по тесту Векслера (WPPSI и WISC) в пределах нормы – не менее 85 баллов. Родители детей дали письменное согласие на участие ребенка в эксперименте, с процедурой которого они были заранее ознакомлены. Исследование одобрено этическим комитетом Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (№ 4 от 26.03.2020).

Определение выраженности просоциального поведения. Для анализа уровня выраженности ПП были использованы четыре экспериментальные ситуации:

1. Задание на реализацию инструментального помогающего поведения (ИПП) по методике, предложенной F. Warneken, M. Tomasello (Warneken, Tomasello, 2006) с изменениями (Kochukhova et al., 2021). На стол перед ребенком помещали специальную коробку с небольшим отверстием сверху и полностью открытой гранью со стороны ребенка. Затем экспериментатор ставил на коробку кружку и, как бы помешивая в ней чай, “случайно” ронял ложку в верхнее отверстие коробки. Ожидалось, что ребенок поможет достать ложку и отдаст ее экспериментатору. Фиксировали результат поведения ребенка и время, через которое ребенок отдавал ложку. К следующей экспериментальной ситуации переходили после того, как ребенок отдал ложку (при этом экспериментатор говорил: “Теперь я могу помешать чай”), либо после того, как ребенок не оказал помощи в течение 50 с.

2. Задание на реализацию эмоционального помогающего поведения (ЭПП) по методике с использованием клипборда (Paulus et al., 2013). Экспериментатор как бы случайно придавливал палец зажимом для бумаг с возгласом “Ой!” и демонстрировал, что ему больно (делал грустное лицо, потирал палец, вздыхал и постанывал). Анализировали, успокаивал ли ребенок экспериментатора в течение 50 с (дотрагивался до его руки, озвучивал беспокойство о нем, направлял на него внимание родителя, чтобы тот помог и т.д.).

3. Задание на реализацию альтруистического помогающего поведения (АПП) по методике “неравное угощение” (Dunfield et al., 2011). Экспериментатор доставал два прозрачных контейнера: один для себя, другой для ребенка – и говорил: “Посмотри, что у меня есть”. При этом контейнер экспериментатора пустой, в то время как у ребенка – четыре печенья. Экспериментатор различными способами показывал, что у него нет печенья, а у ребенка есть, делал грустное лицо, протягивал руку ладонью вверх в требовательном жесте. Выполнение задания завершали, когда ребенок делился печеньем либо не проявлял помощи в течение 50 с.

4. Задание на реализацию комплекса альтруистического и эмоционального помогающего поведения (АЭПП) (Kärtner et al., 2014). Экспериментатор сначала играл с ребенком, используя двух плюшевых мишек, у одного из которых лапа прикреплена на застежке-липучке. После нескольких минут игры лапа у этой игрушки отпадала, и экспериментатор демонстрировал грустное лицо. Затем сигналы о необходимости помощи становились все более явными, например, экспериментатор произносил: “Лапа отпала! Моим мишкой теперь не поиграть!”. Оценивали, в какой степени на протяжении 50 с ребенок демонстрирует ПП, пытаясь починить мишку, либо успокаивая, либо предлагая свою игрушку.

Во время выполнения ребенком заданий проводили видеорегистрацию, на основании анализа которой оценивали уровень проявления ПП в баллах. В табл. 1 указаны действия экспериментатора и соответствующие им баллы в случае, если ребенок оказывает помощь на определенном этапе (длительность каждого этапа 5 с). Поведение ребенка оценивалось в 0 баллов в случаях, когда он не оказывал помощь даже после всех действий экспериментатора.

Таблица 1.

Критерии для определения уровня просоциального поведения у детей 4–7 лет Table 1. Criteria for determining the level of prosocial behavior in children 4–7 years old

| № этапа | Категория действий экспериментатора | Действия экспериментатора в четырех экспериментальных ситуациях | Баллы |

|---|---|---|---|

| 1 | Общее выражение проблемы (жесты, мимика) |

I. Роняет ложку с возгласом “Ой!” и смотрит на коробку. II. Придавливает палец зажимом с возгласом “Ой!” и смотрит на палец. III. Смотрит в свой пустой контейнер. IV. Демонстрирует грустное лицо, глядя на мишку с оторванной лапой |

10 |

| 2 | I. Пытается достать ложку через маленькое отверстие молча, глядя на коробку. II. Потирает палец молча, слегка постанывая. III. Громко вздыхает, глядя в свой контейнер. IV. Всхлипывает, глядя на своего мишку |

9 | |

| 3 | Останавливается и грустно смотрит на чашку (или на палец, контейнер с печеньем, на мишку ребенка) | 8 | |

| 4 | Снова пытается достать ложку, всхлипывая (или потирает палец, переводит взгляд между контейнером ребенка и своим, или смотрит то на своего мишку, то на мишку ребенка) | 7 | |

| 5 | Невербальный запрос на получение объекта | Продолжая пытаться достать ложку (или потирать палец, смотреть на свой контейнер, смотреть на своего мишку), переводит взгляд то на коробку (палец, контейнер ребенка, мишку ребенка), то в глаза ребенка с немой просьбой о помощи | 6 |

| 6 | Озвучивание прерванного действия или внутреннего состояния | Говорит: “Упала.” (или “Прищемила.”, “У меня совсем нет печенья, а у тебя есть.”, “Лапа отвалилась, моим мишкой теперь не поиграть, что же мне делать?”) | 5 |

| 7 | Вербальное выражение внутреннего состояния, потребности в утешении и/или жест по отношению к объекту, как более явный запрос на получение объекта | I. Пытаясь достать ложку через маленькое отверстие и найти ложку сбоку коробки, говорит:

“Мне нужно чем-то помешать сахар в чае.” II. Остановившись, грустно говорит: “Мне так больно.” III и IV. Протягивает руку ладонью вверх в просящем жесте |

4 |

| 8 | Называние конкретного объекта, который будет отвечать потребностям, или вида помощи | I. Продолжая пытаться достать ложку, говорит: “Мне нужна ложка.” . II. Продолжая потирать палец, говорит: “Вот бы меня кто-то пожалел.”. III и IV. С протянутой рукой ладонью вверх в просящем жесте говорит: “Вот бы у меня было печенье.” (или “Вот бы у меня был целый мишка”) |

3 |

| 9 | Общий устный запрос о помощи | Продолжая пытаться достать ложку (или потирать палец, смотреть в свой контейнер, смотреть на своего мишку), говорит: “Можешь ли ты мне помочь?” | 2 |

| 10 | Конкретный устный запрос | Остановившись, говорит: “Можешь ли ты подать мне ложку?” (или “Ты не хочешь меня пожалеть?”, “Поделишься со мной печеньем?”, “Поделишься своим мишкой со мной?” | 1 |

Регистрацию ЭЭГ осуществляли с помощью электроэнцефалографа “Нейрон-Спектр-5” (“Нейрософт”, Россия) монополярно от 19 отведений по стандартной схеме 10–20% (референт – объединенные ушные электроды) в полосе пропускания сигнала 0.5–30.0 Гц при частоте дискретизации 250 Гц. Запись ЭЭГ и видеозапись экспериментальных ситуаций были синхронизированы.

Регистрацию фоновой ЭЭГ (ситуация ФОН, длительность 50 с) проводили при открытых глазах в условиях устойчивого зрительного внимания при просмотре видеозаписи вращающегося мяча. Для анализа СМР ЭЭГ при реализации просоциального поведения отбирали такие временные периоды четырех экспериментальных ситуаций, когда ребенок сидел неподвижно, наблюдал за действиями взрослого и принимал решение об оказании той или иной помощи. Длительность записей ЭЭГ зависела от времени, через которое ребенок оказывал помощь. Ее средняя величина составила в экспериментальных ситуациях: ИПП – 12.7 с (минимальная длительность – 6 с), ЭПП – 38.6 с (10 с), АПП – 13.8 с (6 с), АЭПП – 15.3 с (8 с). Максимальная длительность записи ЭЭГ, согласно методике – 50 с.

Обработку данных ЭЭГ проводили с помощью программы WinEEG (“Мицар”, Россия). Артефакты удаляли с помощью встроенного в программу метода независимых компонент с дополнительным зрительным контролем качества записи. Записи ЭЭГ трех детей содержали большое количество артефактов из-за чрезмерной двигательной активности ребенка и были исключены из дальнейшей статистической обработки. Полученные безартефактные отрезки ЭЭГ разбивали на эпохи по 2 с. Фрагменты ЭЭГ подвергали быстрому преобразованию Фурье с взаимным перекрытием эпох 50%. Амплитуды СМР анализировали в 9 локусах: лобных (F3, F4), центральных (С3, С4), теменных (Р3, Р4) и сагиттальных (Fz, Cz, Pz). Указанные регионы выбраны как области интереса на основании данных литературы о целесообразности анализа мю-ритма у детей не только в центральных, но и во фронтальных и теменных областях (Marshall et al., 2011). Амплитуду мю-ритма ЭЭГ рассчитывали в индивидуальных для каждого испытуемого частотных диапазонах на основе анализа различий спектров мощности ЭЭГ в отведении С3 в состоянии двигательного покоя ребенка и при выполнении им движений (реакция десинхронизации) (см. подробнее (Михайлова и др., 2020)). В исследуемой группе детей среднее значение нижней границы частотного диапазона мю-ритма составило 7.1 ± 0.7 Гц, а верхней границы – 10.5 ± 0.9 Гц. Диапазон бета-ритма был выбран 15–25 Гц. Согласно данным литературы подавление амплитуды в сенсомоторных областях в бета-диапазоне при выполнении действий находится в этих пределах (Simon, Mukamel, 2016). Амплитуду ЭЭГ подвергали логарифмированию для нормализации распределения (ln мкВ).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы STATISTICA v.10. Различия между показателями выраженности разных видов ПП оценивали с использованием критерия Уилкоксона для связанных выборок. ЭЭГ подвергали дисперсионному анализу ANOVA с повторными измерениями (repeated measures) с факторами СИТУАЦИЯ (два уровня – фон и экспериментальная ситуация), ЛОКУС (9 отведений ЭЭГ). Статистически значимыми считали различия при p < 0.05. Для оценки изменений амплитуд ЭЭГ в каждом из отведений в экспериментальной ситуации по отношению к фону использовали метод линейных контрастов. Корреляционный анализ между уровнем просоциального поведения и амплитудой сенсомоторных ритмов ЭЭГ проводили с использованием критерия Спирмена. При расчете корреляций и повторных анализов с использованием критерия Уилкоксона проводилась коррекция полученных значений р с помощью поправки Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Показатели просоциального (помогающего) поведения. Результаты анализа помогающего поведения детей (распределение испытуемых с разными баллами) представлены в табл. 2. Значения медианы по разным видам помогающего поведения составили: ИПП – 8.5 (2.0; 10.0), ЭПП – 2.0 (1.0; 3.5), АПП – 5.0 (4.0; 10.0), АЭПП – 8.5 (5.0; 10.0) баллов. Выявлены значимые различия между выраженностью ЭПП и остальными видами помогающего поведения. Выраженность ЭПП в тесте с клипбордом была значимо ниже по сравнению с ИПП (z = 3.35, p = 0.002), АПП (z = = 3.75, p = 0.002) и АЭПП (z = 3.92, p = 0.001). Статистически значимых различий между ИПП, ЭПП и АЭПП выявлено не было.

Таблица 2.

Показатели помогающего поведения у 24 детей 4–7 лет Table 2. Performance of helping behavior in 24 children 4–7 years old

| Баллы | Количество детей, получивших балл по соответствующему виду помогающего поведения | |||

|---|---|---|---|---|

| ИПП | ЭПП | АПП | АЭПП | |

| 10 | 9 | 0 | 9 | 8 |

| 9 | 3 | 2 | 1 | 4 |

| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |

| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |

| 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |

| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 2 | 4 | 7 | 0 | 2 |

| 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |

| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |

Амплитуды СМР ЭЭГ при реализации разных форм помогающего поведения. Результаты дисперсионного анализа различий мощности индивидуального мю-ритма в ситуациях помогающего поведения относительно фона представлены в табл. 3.

Таблица 3.

Результаты дисперсионного анализа различий в амплитуде мю-ритма ЭЭГ в ситуациях помогающего поведения относительно фоновой записи (фактор СИТУАЦИЯ) у детей 4–7 лет Table 3. ANOVA results for the amplitude of the EEG mu rhythm in conditions of helping behavior relative to the baseline (factor СИТУАЦИЯ) in children 4–7 years old

| Ситуации помогающего поведения (ПП) | СИТУАЦИЯ | ЛОКУС | СИТУАЦИЯ × ЛОКУС |

|---|---|---|---|

| F1, 20; p | F8, 160; p | F8, 160; |

|

| ИПП | 2.73; 0.11 | 4.35; <0.001 | 3.14; 0.003 |

| ЭПП | 3.77; 0.07 | 7.34; <0.001 | 1.77; 0.09 |

| АПП | 5.15; 0.03 | 5.4; <0.001 | 3.76; <0.001 |

| АЭПП | 3.5; 0.08 | 5.51; <0.001 | 4.52; <0.001 |

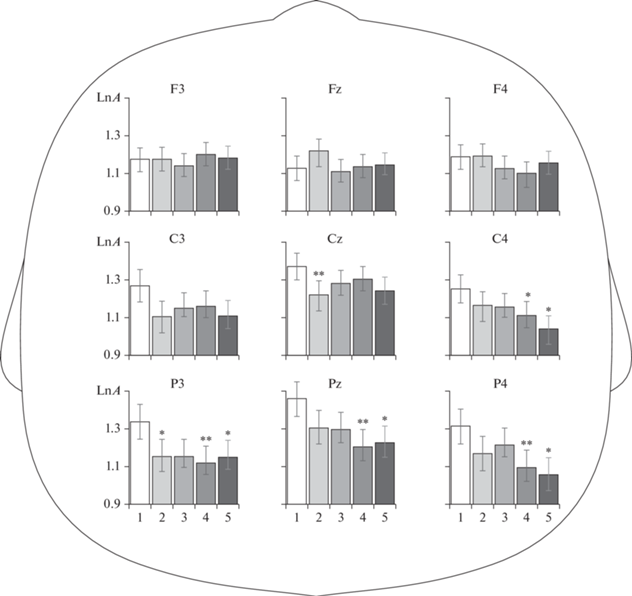

Анализ изменений амплитуды индивидуального мю-ритма в задании на реализацию ИПП относительно фоновой ситуации с учетом отведения ЭЭГ показал значимое влияние фактора ЛОКУС и его взаимодействия с фактором СИТУАЦИЯ (см. табл. 3). Для оценки значимости различий в амплитуде мю-ритма между фоном и ситуацией в каждом из 9 локусов ЭЭГ рассчитывались априорные контрасты на основе F-статистики. Гистограммы величин амплитуды мю-ритма в ситуации ИПП по сравнению с фоновой ситуацией представлены на рис. 1. Выявлено значимое снижение амплитуды мю-ритма ЭЭГ в центральном сагиттальном отведении и париетальном отведении левого полушария (Сz: p = 0.009; Р3: p = 0.03).

Рис. 1.

Амплитуда (LnА) мю-ритма ЭЭГ в ситуациях помогающего поведения (относительно ситуации ФОН) у детей 4–7 лет. 1 – ФОН, 2 – ИПП, 3 – ЭПП, 4 – АПП, 5 – АЭПП. На графиках приведены средние значения ± стандартная ошибка. Звездочками отмечены случаи статистически значимых изменений в амплитуде мю-ритма в ситуациях ПП, относительно фона, выявленные методом контрастов: * – p < 0.05, ** – р ≤ 0.01. Fig. 1. Amplitude (LnА) of the EEG mu rhythm in situations of helping behavior (relative to the baseline) in children 4–7 years old. 1 – Baseline, 2 – IHB, 3 – EHB, 4 – AHB, 5 – AEHB. The graphs show the mean values ± standard error. Asterix symbols mark the cases of significant changes in the EEG mu rhythm amplitude in situations of helping behavior, relative to the baseline, calculated as linear contrasts (* – р < 0.05).

В задании на реализацию ЭПП дисперсионный анализ показал статистически значимое влияние только фактора ЛОКУС. Анализ различий в амплитуде индивидуального мю-ритма при выполнении задания на реализацию альтруистического помогающего поведения (АПП относительно ФОН) продемонстрировал значимое влияние факторов СИТУАЦИЯ и ЛОКУС, а также их взаимодействия (см. табл. 3). Зарегистрировано значимое снижение амплитуды индивидуального мю-ритма ЭЭГ в центральном отведении правого полушария и всех париетальных отведениях (С4: p = 0.04; Р3: p = 0.01; Рz: p = = 0.008; Р4: p = 0.01) (см. рис. 1).

В задании на реализацию комплекса альтруистического и эмоционального помогающего поведения (АЭПП и ФОН) анализ изменений амплитуды индивидуального мю-ритма обнаружил значимое влияние фактора ЛОКУС и его взаимодействия с фактором СИТУАЦИЯ (см. табл. 3). Наблюдалась статистически значимая депрессия индивидуального мю-ритма ЭЭГ в центральном отведении правого полушария и париетальных отведениях (С4: p = 0.03; Р3: p = 0.04; Рz: p = = 0.03; Р4: p = 0.04) (см. рис. 1).

Результаты дисперсионного анализа различий в амплитуде бета-ритма ЭЭГ в ситуациях помогающего поведения относительно ситуации ФОН у детей 4–7 лет представлены в табл. 4.

Таблица 4.

Результаты дисперсионного анализа различий в амплитуде сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ в ситуациях помогающего поведения относительно фоновой записи (фактор СИТУАЦИЯ) у детей 4–7 лет Table 4. ANOVA results for the amplitude of the sensorimotor beta rhythm in conditions of helping behavior relative to the baseline (factor СИТУАЦИЯ) in children 4–7 years old

| Ситуации помогающего поведения (ПП) | СИТУАЦИЯ | ЛОКУС | СИТУАЦИЯ × ЛОКУС |

|---|---|---|---|

| F1, 20; p | F8, 160; p | F8, 160; p | |

| ИПП | 7.04; 0.02 | 3.56; 0.001 | 0.35; 0.95 |

| ЭПП | 0.24; 0.63 | 4.14; <0.001 | 0.88; 0.54 |

| АПП | 5.99; 0.02 | 3.31; 0.002 | 0.92; 0.5 |

| АЭПП | 0.94; 0.34 | 4.66; <0.001 | 0.31; 0.96 |

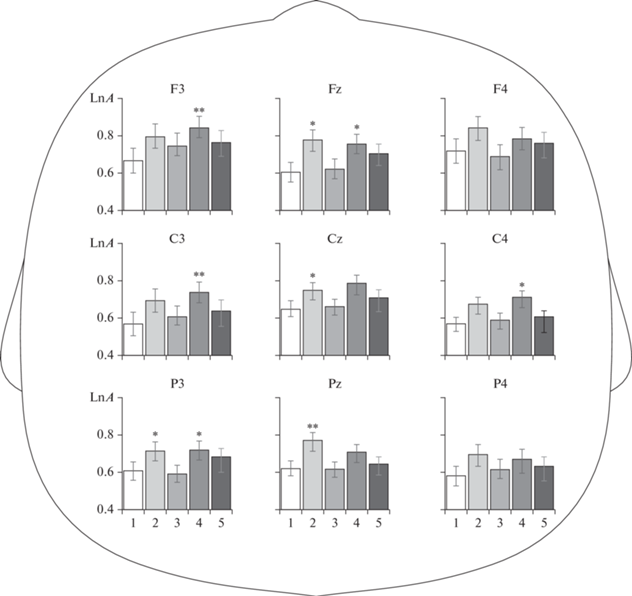

При анализе изменений амплитуды сенсомоторного бета-ритма в задании на реализацию ИПП относительно фоновой ситуации обнаружено значимое влияние факторов СИТУАЦИЯ и ЛОКУС (см. табл. 4). У детей наблюдался статистически значимый рост амплитуды бета-ритма ЭЭГ в сагиттальных отведениях, а также париетальном отведении левого полушария (Fz: p = 0.02; Сz: p = 0.04; Pz: p = 0.003; Р3: p = 0.03) (рис. 2).

Рис. 2.

Амплитуда (LnА) сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ в ситуациях помогающего поведения (относительно ситуации ФОН) у детей 4–7 лет. Остальные обозначения те же, что на рис. 1. Fig. 2. Amplitude (LnА) of the EEG beta rhythm in situations of helping behavior (relative to the baseline) in children 4–7 years old. The rest of the notation is the same as in Fig. 1.

В заданиях на реализацию ЭПП и АЭПП относительно фоновой ситуации дисперсионный анализ различий в амплитуде сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ обнаружил статистически значимое влияние только фактора ЛОКУС. При выполнении задания на реализацию альтруистического помогающего поведения (АПП относительно ФОН) анализ изменения амплитуды сенсомоторного бета-ритма продемонстрировал значимое влияние факторов СИТУАЦИЯ и ЛОКУС (см. табл. 4). Наблюдалась значимая синхронизация амплитуды бета-ритма во фронтальном отведении левого полушария, сагиттальном фронтальном отведении, центральных отведениях левого и правого полушария, а также париетальном отведении левого полушария (F3: p = = 0.008; Fz: p = 0.04; С3: p = 0.01; С4: p = = 0.03; Р3: p = 0.02) (см. рис. 2).

Связь между уровнем просоциального поведения и амплитудой СМР ЭЭГ. Результаты корреляционного анализа показали наличие статистически значимых связей между амплитудой сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ и успешностью выполнения заданий на помогающее поведение в баллах. Так, у детей с большей выраженностью АПП (т.е. такие дети быстрее делились печеньем с экспериментатором) наблюдался больший рост амплитуды бета-ритма в данной ситуации (Cz: r = = 0.66; p = 0.03; С3: r = 0.64; p = 0.04; С4: r = = 0.65; p = 0.03; Р4: r = 0.67; p = 0.02).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучение просоциального поведения детей 4–7 лет в описанных выше экспериментальных ситуациях показало, что большинство из них оказывает инструментальную, эмоциональную и альтруистическую помощь. Наиболее высокие оценки получили участники исследования при реализации инструментального, а также комплексного альтруистического и эмоционального ПП. В случае ИПП, когда надо было подать упавший предмет, задание для детей дошкольного возраста было наиболее привычным. Этот вид поведения появляется в онтогенезе раньше остальных и не требует сложных когнитивных навыков для понимания целей и потребностей нуждающегося человека (Dunfield et al., 2011). В задании с плюшевым мишкой (ситуация АЭПП) дети активно помогали, по всей видимости, именно потому, что она являлась комплексной, и экспериментатор одновременно демонстрировала неудовлетворенную потребность в ресурсах (игрушке) и свое негативное аффективное состояние. По сравнению с остальными видами просоциального поведения выраженность ПП в ситуации с зажимом для бумаг оказалась значимо более низкой. Можно предложить следующее объяснение меньшей отзывчивости детей в ситуации ЭПП: клипборд недостаточно знаком детям и демонстрация того, что его зажим причиняет боль, не выглядит, вероятно, в полной мере убедительной.

В результате дисперсионного анализа изменений амплитуд СМР ЭЭГ в ситуациях ПП обнаружено значимое изменение мю-ритма, по сравнению с фоном, во всех ситуациях, кроме задания на ЭПП (см. табл. 3). Метод априорных контрастов выявил снижение амплитуды мю-ритма при выполнении задания на ИПП в сагиттальном центральном отведении, а в ситуациях АПП и АЭПП – в центральном отведении правого полушария и теменных отведениях (см. рис. 1). В предыдущих исследованиях десинхронизация мю-ритма в указанных регионах неокортекса обнаружена у детей раннего возраста при эмоциональном взаимодействии со своими матерями (Liao, 2015) и наблюдении за различными действиями других людей (Montirosso et al., 2019; Михайлова и др., 2020). В возрасте 3–5 лет такие реакции были наиболее выражены у тех детей, которые демонстрировали лучшие показатели при решении задач, оценивающих развитие т.н. модели психического (“Theory of mind”) (Bowman et al., 2017; Сергиенко и др., 2020). Кроме того, депрессия мю-ритма выявлена у взрослых испытуемых при восприятии эмоционально окрашенных движений (Лебедева и др., 2018; Siqi-Liu et al., 2018), ситуаций, которые ассоциируются с причинением боли другим людям (Arnett et al., 2019), при выполнении заданий на определение эмоций у людей, показанных в видеоклипах (Genzer et al., 2022), а также при попытках прикосновением облегчить боль близкого человека (Peled-Avron et al., 2018).

Как и другие авторы (Лебедева и др., 2018), мы не можем исключить того, что выявленная динамика ЭЭГ в использованных нами сложных экспериментальных ситуациях могла быть связана с падением амплитуды не только мю-, но и альфа-ритма ЭЭГ. Однако, как показывают специальные методы обработки данных, несмотря на то, что изменения мю-ритма в центральных отведениях и альфа-ритма в затылочной области коррелируют между собой, эти ритмы имеют отдельные источники активности (Debnath et al., 2019). Кроме того, против существенного вклада альфа-ритма в анализируемые здесь процессы свидетельствует процедура обработки ЭЭГ, в ходе которой предварительно определялся индивидуальный диапазон мю-ритма, как осцилляций, реактивных к движению ребенка. Снижение мощности мю-ритма в центральных и прилегающих к ним областях большинство авторов интерпретируют как активацию ЗСМ, лежащую в основе понимания целей действий и эмоций окружающих (Fox et al., 2016; Лебедева и др., 2018; Salo et al., 2019).

Исходя из результатов работ других научных коллективов и анализа динамики мю-ритма в процессе реализации детьми различных форм ПП в нашем исследовании, мы предполагаем, что просоциальные действия детей тесно связаны с активацией ЗСМ. Активация ЗСМ является также одним из факторов запуска эмпатических реакций (Bekkali et al., 2021), что увеличивает вероятность оказания помощи нуждающемуся в ней человеку. В нашем исследовании задания на АПП и АЭПП сопровождались выраженным падением мю-ритма в теменных отведениях (больше справа) и в центральном регионе правого полушария. Преобладание подобных реакций в правом полушарии при наблюдении за эмоционально окрашенными действиями выявлено ранее в других работах (Arnett et al., 2019; Genzer et al., 2022) и расценивалось как отражение более тесной связи данного полушария с процессами эмпатии. Исходя из этого, можно предположить, что экспериментальные ситуации с неравным угощением и поломанной игрушкой (задания на АПП и АЭПП) вызывали у детей активацию ЗСМ, тесно связанную с эмпатическими реакциями, и, как следствие, – выраженное просоциальное поведение. Вероятно, яркая эмоциональная окраска хорошо знакомых детям ситуаций усиливает реакции ЗСМ на наблюдаемые действия и важна для запуска ПП. Можно предположить, что отсутствие значимого подавления мю-ритма в задании на ЭПП отражает недостаточное понимание детьми ситуации с клипбордом и меньший эмоциональный отклик на изображение боли экспериментатором, что приводит к менее выраженному ПП в этом случае. Тот факт, что задание с падающим предметом, несмотря на быстрый запуск ИПП, сопровождалось лишь локальной депрессией мю-ритма (в отведении Cz), может быть связан с тем, что оно в значительной степени привычно для детей дошкольного возраста (что-то упало, надо поднять).

Дисперсионный анализ выявил достоверные различия в амплитуде сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ в ситуациях ИПП и АПП относительно фоновой записи (см. табл. 4). В отличие от упомянутых выше исследований (Milston et al., 2013; Liao et al., 2015; Babiloni et al., 2016; Meyer et al., 2020), в которых при наблюдении за движениями у взрослых и детей была обнаружена десинхронизация бета-ритма, в нашем исследовании значимые изменения указанного ритма заключались в росте его амплитуды во фронтальных, центральных и париетальных регионах неокортекса (см. рис. 2). Можно предположить, что направленность динамики бета-ритма зависит от ситуации, в которой находится испытуемый, и характера заданий, которые ему приходится решать. Наблюдение за движениями в ситуациях, не вызывающих эмоционального напряжения и возбуждения, приводит к активации моторной коры и падению мощности бета-ритма. Наблюдение за действиями, окрашенными эмоционально и вызывающими сопереживание с другим человеком, ведет к росту мощности бета-ритма в обширных корковых регионах. Так, в одной из работ (Woodruff et al., 2016) у одних и тех же испытуемых были продемонстрированы изменения мощности бета-ритма противоположной направленности. В условиях, когда участники исследования должны были оценить, что чувствует человек на фотографии, наблюдалась десинхронизация бета-ритма во фронтальных и центральных отведениях левого полушария. Если испытуемых спрашивали, какие чувства вызывают фотографии эмоциональных лиц у них самих, мощность данного ритма росла в более широких корковых регионах с преобладанием в правом полушарии. Авторы указанной работы выдвигают предположение, что синхронизация бета-ритма отражает переживание эмоций от первого лица, а подавление – процессы “зеркальной” обработки, подобные тем, которые отражаются в модуляции мю-ритма.

В настоящем исследовании экспериментальные ситуации, как уже отмечалось, имели выраженную аффективную окраску. Испытуемые, как это свойственно детям дошкольного возраста, активно в них включались. Целый ряд работ указывает на синхронизацию бета-ритма при интеграции разномодальной информации (Gao, 2021), восприятии зрительных стимулов, вызывающих повышенное внимание и возбуждение (Güntekin, Basar, 2014; Lee, 2018; Pratt et al., 2018). Нами были обнаружены статистически значимые корреляционные связи между амплитудой сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ в разных отведениях и успешностью выполнения задания на АПП в баллах. Чем больше рос бета-ритм в ситуации “неравное угощение”, тем скорее дети оказывали помощь. Такую зависимость можно объяснить прежде всего большей эмоциональной включенностью в ситуацию детей с высокими показателями просоциального поведения. Кроме того, установлено, что бета-ритм у взрослых больше при принятии взвешенного решения в сложной ситуации (Gui, 2018). У здоровых детей младшего школьного возраста в случае большей синхронизация бета-ритма на ранних этапах восприятия императивных стимулов были лучшие результаты выполнения проб, требующих концентрации внимания (Bocharov, 2021). Также надо отметить, что осцилляции в диапазоне бета-ритма отражают торможение непроизвольных моторных реакций (Muralidharan, 2021), сочетание стабильного сенсомоторного или когнитивного состояния с эндогенной, контролируемой сверху вниз обработкой информации (Engel, Fries, 2010), поддержание информации в рабочей памяти, на основе чего принимается решение о запуске конкретной двигательной реакции (Spitzer, Haegens, 2017). Таким образом, в ситуации, требующей альтруистического поведения, большая амплитуда бета-ритма отражала протекание в ЦНС когнитивных процессов, благоприятствующих быстрому принятию детьми решения об оказании требуемой помощи. Учитывая сочетание яркой эмоциональной окраски с относительной сложностью для дошкольников принятия решения при выполнении данного задания, правомерными можно считать предположения как о связи возрастания бета-активности с эмоциональной реакцией, так и о связи с повышенной когнитивной нагрузкой.

Результаты настоящего исследования могут быть полезны в системе учреждений дошкольного образования для разработки специальных занятий, направленных на становление у детей навыков помощи другим людям в различных ситуациях. При этом нужно учитывать, что подобные занятия прежде всего должны развивать способности детей к пониманию потребностей и эмоций окружающих, сопереживание им. Успешное вхождение ребенка в социальную среду, овладение позитивными социальными нормами, правилами и ценностями возможно лишь на основе формирования теплых и искренних отношений с другими людьми.

ВЫВОДЫ

1. При выполнении детьми дошкольного возраста заданий на инструментальное, альтруистическое, а также на комплексное альтруистическое и эмоциональное помогающее поведение в ряде центральных и теменных отведений выявлено достоверное снижение амплитуды мю-ритма ЭЭГ. На основании этого выдвигается предположение, что запуск просоциальных действий детей в указанных ситуациях тесно связан с активацией зеркальной системы мозга.

2. Статистически значимые изменения бета-ритма ЭЭГ заключались в росте его амплитуды во фронтальных, центральных и париетальных регионах неокортекса при выполнении заданий на инструментальное и альтруистическое помогающее поведение. Синхронизация бета-ритма в обширных корковых регионах может быть связана с наблюдением за действиями, окрашенными эмоционально и вызывающими сопереживание с другим человеком. Чем больше рос бета-ритм в ситуации альтруистического помогающего поведения, тем скорее дети оказывали помощь. Такую зависимость можно объяснить большей эмоциональной вовлеченностью и лучшей организацией когнитивных процессов у детей с высокими показателями просоциального поведения.

Список литературы

Ларионова Е.В., Гарах Ж.В., Зайцева Ю.С. Мю-ритм в современных исследованиях: теоретические и методологические аспекты. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2022. 72 (1): 11–35.

Лебедева Н.Н., Зуфман А.И., Мальцев В.Ю. Система зеркальных нейронов мозга: ключ к обучению, формированию личности и пониманию чужого сознания. Успехи физиологических наук. 2017. 48 (4): 16–28.

Лебедева Н.Н., Каримова Е.Д., Карпычев В.В., Мальцев В.Ю. Зеркальная система мозга при наблюдении, выполнении и представлении моторных задач – нейрофизиологическое отражение восприятия чужого сознания. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2018. 2: 204–215.

Лебедева Н.Н., Буркитбаев С.Е., Каримова Е.Д. Активация зеркальной системы мозга зависит от способа предъявления стимулов: непосредственно экспериментатором или как видеоролик. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2020. 70 (4): 460–472.

Михайлова А.А., Орехова Л.С., Дягилева Ю.О., Мухтаримова Т.И., Павленко В.Б. Реактивность мю-ритма ЭЭГ при наблюдении и выполнении действий у детей раннего возраста, имеющих разный уровень развития рецептивной речи. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2020. 70 (3): 422–432.

Михайлова А.А., Орехова Л.С., Махин С.А., Павленко В.Б. Реактивность сенсомоторных ритмов ЭЭГ при наблюдении за про- и антисоциальными действиями у детей в раннем возрасте. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2022. 72 (2): 217–226.

Сергиенко Е.А., Уланова А.Ю., Лебедева Е.И. Модель психического: Структура и динамика. М.: Институт психологии РАН, 2020. С. 503.

Юдина Т.О., Котова Т.Н. Развитие просоциального поведения у детей раннего возраста. Шаги/Steps. 2015. 1 (1): 108–121.

Arnett K., Roach A., Elzy M., Jelsone-Swain L. Childhood emotional invalidation and right hemispheric mu suppression during a pain empathy task: An EEG study. Soc Neurosci. 2019. 14 (2): 236–250.

Babiloni C., Del Percio C., Vecchio F., Sebastiano F., Di Gennaro G., Quarato P.P., Morace R., Pavone L., Soricelli A., Noce G., Esposito V., Rossini P.M., Gallese V., Mirabella G. Alpha, beta and gamma electrocorticographic rhythms in somatosensory, motor, premotor and prefrontal cortical areas differ in movement execution and observation in humans. Clin Neurophysiol. 2016. 127 (1): 641–654.

Bekkali S., Youssef G.J., Donaldson P.H., Albein-Urios N., Hyde C., Enticott P.G. Is the putative mirror neuron system associated with empathy? A systematic review and meta-analysis. Neuropsychol. Rev. 2021. 31 (1): 14–57.

Bocharov A.V., Savostyanov A.N., Slobodskaya H.R., Tamozhnikov S.S., Levin E.A., Saprigyn A.E., Proshina E.A., Astakhova T.N., Merkulova E.A., Knyazev G.G. Associations of hyperactivity and inattention scores with theta and beta oscillatory dynamics of EEG in Stop-Signal task in healthy children 7–10 years old. Biology (Basel). 2021. 10 (10): 946.

Bowman L.C., Thorpe S.G., Cannon E.N., Fox N.A. Action mechanisms for social cognition: behavioral and neural correlates of developing Theory of Mind. Dev Sci. 2017. 20(5).https://doi.org/10.1111/desc.12447

Debnath R., Salo V.C., Buzzell G.A., Yoo K.H., Fox N.A. Mu rhythm desynchronization is specific to action execution and observation: Evidence from time-frequency and connectivity analysis. Neuroimage. 2019. 184: 496–507.

Decety J., Holvoet C. The emergence of empathy: A developmental neuroscience perspective. Dev. Rev. 2021. 62: 100999.

Decety J., Meidenbauer K.L., Cowell J.M. The development of cognitive empathy and concern in preschool children: A behavioral neuroscience investigation. Dev. Sci. 2018. 21 (3): e12570.

Dunfield K., Kuhlmeier V.A., O’Connell L., Kelley E. Examining the Diversity of Prosocial Behavior: Helping, Sharing, and Comforting in Infancy. Infancy. 2011. 16 (3): 227–247.

Dunfield K.A., Best L.J., Kelley E.A., Kuhlmeier V.A. Motivating moral behavior: helping, sharing, and comforting in young children with Autism Spectrum Disorder. Front. Psychol. 2019. 10: 25.

Engel A.K., Fries P. Beta-band oscillations – signalling the status quo? Curr Opin Neurobiol. 2010. 20 (2): 156–165.

Fox N.A., Bakermans-Kranenburg M.J., Yoo K.H., Bowman L.C., Cannon E.N., Vanderwert R.E., Ferrari P.F., van IJzendoorn M.H. Assessing human mirror activity with EEG mu rhythm: A meta-analysis. Psychol. Bull. 2016. 142 (3): 291–313.

Gao C., Xie W., Green J.J., Wedell D.H., Jia X., Guo C., Shinkareva S.V. Evoked and induced power oscillations linked to audiovisual integration of affect. Biol Psychol. 2021. 158: 108006.

Genzer S., Ong D.C., Zaki J., Perry A. Mu rhythm suppression over sensorimotor regions is associated with greater empathic accuracy. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 2022. 17 (9): 788–801.

Gui D.Y., Yu T., Hu Z., Yan J., Li X. Dissociable functional activities of cortical theta and beta oscillations in the lateral prefrontal cortex during intertemporal choice. Sci. Rep. 2018. 8 (1): 11233.

Güntekin B., Başar E. A review of brain oscillations in perception of faces and emotional pictures. Neuropsychologia. 2014. 58: 33–51.

Kärtner J., Schuhmacher N., Collard J. Socio-cognitive influences on the domain-specificity of prosocial behavior in the second year. Infant. Behav. Dev. 2014. 7 (4): 665–675.

Kochukhova O., Dyagileva Yu., Mikhailova A., Orekhova L., Makhin S., Pavlenko V. Better language – faster helper: the relation between spontaneous instrumental helping action and language ability in family-reared and institutionalized toddlers. Psychol Russia: State of the Art. 2021. 14 (4): 79–94.

Köster M., Kärtner J. Why do infants help? A simple action reveals a complex phenomenon. Developmental Rev. 2019. 51: 175–187.

Lee S., Lee T., Yang T., Seomoon E., Yoon C., Kim S.-P. Neural correlates of anxiety induced by environmental events during driving. TENCON 2018 – 2018 IEEE Region 10 Conference. 2018. 0446–0450.

Liao Y., Acar Z.A., Makeig S., Deak G. EEG imaging of toddlers during dyadic turn-taking: Mu-rhythm modulation while producing or observing social actions. Neuroimage. 2015. 112: 52–60.

Marshall P.J., Young T., Meltzoff A.N. Neural correlates of action observation and execution in 14-month-old infants: An event-related EEG desynchronization study. Developmental Science. 2011. 14 (3): 474–480.

Meyer M., Endedijk H.M., Hunnius S. Intention to imitate: Top-down effects on 4-year-olds’ neural processing of others’ actions. Dev. Cogn. Neurosci. 2020. 45: 100851.

Milston S., Vanman E., Cunnington R. Cognitive empathy and motor activity during observed actions. Neuropsychologia. 2013. 51: 1103–1108.

Montirosso R., Piazza C., Giusti L., Provenzi L., Ferrari P.F., Reni G., Borgatti R. Exploring the EEG mu rhythm associated with observation and execution of a goal-directed action in 14-month-old preterm infants. Sci. Rep. 2019. 9 (1): 8975.

Muralidharan V., Aron A.R. Behavioral induction of a high beta state in sensorimotor cortex leads to movement slowing. J. Cogn. Neurosci. 2021. 33 (7): 1311–1328.

Orekhova L.S., Makhin S.A., Mikhailova A.A., Pavlenko V.B. EEG patterns in early childhood differ between children prone to reward “Bad” or “Good” actors. Psychol Russia: State of the Art. 2020. 13 (2): 84–95.

Paulus M., Kühn-Popp N., Licata M., Sodian B., Meinhardt J. Neural correlates of prosocial behavior in infancy: different neurophysiological mechanisms support the emergence of helping and comforting. Neuroimage. 2013. 66: 522–530.

Paulus M. The multidimensional nature of early prosocial behavior: a motivational perspective. Curr. Opin Psychol. 2018. 20: 111–116.

Peled-Avron L., Goldstein P., Yellinek S., Weissman-Fogel I., Shamay-Tsoory S.G. Empathy during consoling touch is modulated by mu-rhythm: An EEG study. Neuropsychologia. 2018. 116 (Pt A): 68–74.

Pineda J.A. The functional significance of mu rhythms: translating “seeing” and “hearing” into “doing”. Brain Res. Brain Res. Rev. 2005. 50 (1): 57–68.

Pratt M., Goldstein A., Feldman R. Child brain exhibits a multi-rhythmic response to attachment cues. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 2018. 13 (9): 957–966.

Raymaekers R., Wiersema J.R., Roeyers H. EEG study of the mirror neuron system in children with high functioning autism. Brain Res. 2009. 1304: 113–121.

Salo V.C., Ferrari P.F., Fox N.A. The role of the motor system in action understanding and communication: Evidence from human infants and non-human primates. Dev. Psychobiol. 2019. 61 (3): 390–401.

Simon S., Mukamel R. Power modulation of electroencephalogram mu and beta frequency depends on perceived level of observed actions. Brain Behav. 2016. 6 (8): e00494.

Siqi-Liu A., Harris A.M., Atkinson A.P., Reed C.L. Dissociable processing of emotional and neutral body movements revealed by μ-alpha and beta rhythms. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 2018. 13 (12): 1269–1279.

Spitzer B., Haegens S. Beyond the Status Quo: A Role for Beta Oscillations in Endogenous Content (Re) Activation. eNeuro. 2017 4 (4): ENEURO.0170-17.

Svetlova M., Nichols S.R., Brownel C.A. Toddlers’ prosocial behavior: from instrumental to empathic to altruistic helping. Child Dev. 2010. 81 (6): 1814–1827.

Tomasello M. The adaptive origins of uniquely human sociality. Philos. Trans R Soc. Lond. B Biol. Sci. 2020. 375 (1803): 20190493.

Warneken F., Tomasello M. Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science. 2006. 311 (5765): 1301–1303.

Woodruff C.C., Barbera D., Von Oepen R. Task-related dissociation of EEG β enhancement and suppression. Int. J. Psychophysiol. 2016. 99: 18–23.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова