ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассмотрены риски, проявляющиеся в широком комплексе природных процессов Арктики. Здесь происходит активизация экзогенных процессов, определяемая наличием мерзлых грунтов, чутко реагирующих на изменения климата. В результате возникают изменения природной среды, к которым должны быть готовы строительный комплекс, транспорт, добывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и др. [1].

Международным стандартом прогнозирования климатических изменений является применение ансамбля данных моделей земной системы (климатических моделей). Нами использован набор из 42 моделей проекта Coupled Model Intercomparison Project, Phase 6 (CMIP6), для вычисления изменения климата на середину 21 века в рамках сценария SSP5-8.5 [2, 3]. Использование конкретного сценария не уменьшает общности результатов, поскольку климатические различия, отвечающие разным сценариям SSP, начинают значимо проявляться только во второй половине 21 века [3].

Результаты климатического моделирования были использованы в специализированных расчетных схемах, имитирующих связь между климатическими переменными и различными характеристиками окружающей среды, с учетом параметров грунта и растительности. Методология подробно рассмотрена в [4].

Исследование выполнено для территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО, см. рис. 1).

ДАННЫЕ, МЕТОД ПРОГНОЗА, КЛИМАТ ЯНАО В СЕРЕДИНЕ 21 ВЕКА

В работе использован набор данных о месячной температуре и количестве осадков (за период 1966–2018 гг.) со станций, расположенных в пределах ЯНАО. Кроме этого, данные архива CMIP6 были интерполированы на сетку 1° × 1° широты и долготы и усреднены между всеми моделями. Расчет прогностических значений осуществлялся в два этапа. Сначала определялась модельная аномалия между интересующим прогнозным периодом 2035–2065 гг., который соотносится с “серединой 21 века”, и базовым периодом, за 2015–2025 гг. Затем эта модельная величина добавлялась к соответствующему значению современного климата, известному по данным наблюдений или по реанализу ERA5 [5], данные которого были интерполированы на ту же сетку 1° × 1°.

Данные моделирования надежно описывают показатели, рассчитываемые по всей выборке, а вот характеристики экстремальности воспроизводятся недостаточно надежно. Чтобы преодолеть последнюю трудность, было выполнено специальное исследование, в результате которого было получено, что для ЯНАО и окружающих территорий распределение вероятностей температуры и осадков описывается одними и теми же функциями: гауссовым и вейбулловским распределением соответственно. Это позволило, оценивая по модельным данным прогностические изменения средних значений, дисперсии, моды и медианы рассчитать новые параметры функций распределения и получить таким путем информацию об изменениях экстремумов.

В результате можно сделать следующие обобщающие выводы. Температура января на территории ЯНАО повысится примерно на 3.5°C (на побережье Карского моря даже на 4.5°C). Потепление в июле составит около 2.5°C повсеместно. Квантильные 5 и 95% значения вырастут на 3 и 4.5°C в январе и на 2 и 3°C в июле соответственно. Месячные суммы осадков увеличатся в среднем на 10% в январе и останутся неизменными в июле. Квантильные 95% значения увеличатся на 30 и 10% в январе и июле соответственно. Таким образом, помимо потепления отмечается рост экстремальности температуры и осадков, преимущественно в холодный период и весной (о чем свидетельствует, в том числе, возрастание стандартного отклонения температуры (σ) на 0.3°С в мае, а в июне – на 0.3–0.4°С). Это указывает на то, что продолжится наметившаяся уже тенденция увеличения частоты проникновения мощных североатлантических циклонов далеко на восток, обусловливая возможности резких потеплений, больших сумм осадков и связанных с этим различных природных процессов.

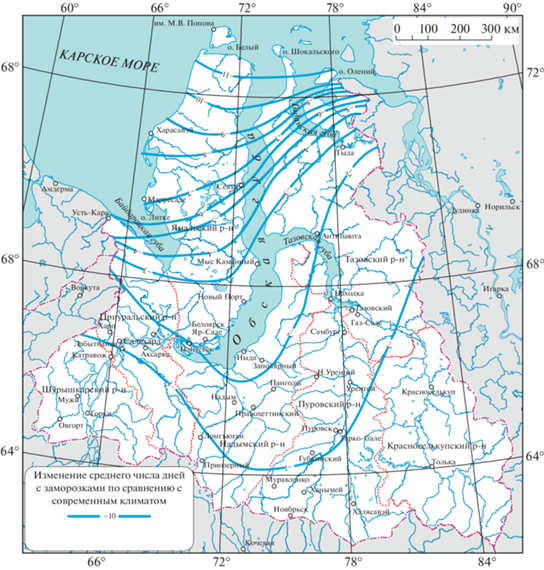

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВТОРЯЕМОСТИ ЗАМОРОЗКОВ И ОТТЕПЕЛЕЙ

Прогностическое число дней с заморозками для середины 21 века оценивалось, исходя из средних месячных значений температуры. На стадии изучения современных данных было показано, что между числом дней с заморозками (y) и средней температурой июня-августа (t,°C) существует высокая корреляция (–0.94). Уравнение линейной регрессии: y = –1.072t + 17.62. Используя прогностическую температуру, было рассчитано число дней с заморозками в будущем климате (рис. 1). На севере Ямальского и Тазовского районов к середине 21 века повторяемость заморозков в июне-августе уменьшится на одиннадцать дней. К югу значения отклонения от современного режима быстро убывают.

Аналогичное исследование оттепелей показало, что их частота меняется по сравнению с современной незначительно.

ЛАВИНЫ, СЕЛЕВЫЕ И ВОДОСНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Для того, чтобы определить, как изменится уровень лавинного риска для ЯНАО к середине 21 века, повторяемость схода лавин, продолжительность лавиноактивного периода и объем лавин сопоставлены со значениями максимальной декадной высоты снежного покрова, которые, в свою очередь, можно с надлежащей точностью определить, используя зависимость от суммы осадков холодного периода (ноябрь–март) и средней температуры самого холодного месяца [6].

Расчеты показывают, что при прогнозируемых изменениях к 2050 г. (см. выше) значительная часть осадков в горах будет выпадать в твердом виде. Поэтому ожидается возрастание высоты снежного покрова в горах, и лишь на юго-восточной оконечности Урала не произойдет изменений. В связи с этим повторяемость лавин увеличится на протяжении всего хребта на 10%, а в осевых частях Полярного Урала на 20%. Продолжительность лавиноопасного периода к 2050 г. останется в рамках современных значений (200–220 сут) и только на севере произойдет ее увеличение на 5–10%. Повсеместно увеличится (на 5–30%) повторяемость лавин объемом свыше 10 000 куб. м. В Приуральском районе такие лавины будут сходить чаще на 25–30 процентов (в среднем 3–4 раза в год). В Шурыкшанском районе их количество увеличится на 15–25% и составит, приблизительно, 1 раз за год.

Увеличение осадков в зимний сезон в сочетании с прогнозируемым ростом частоты резких потеплений (см. выше) станет главной причиной [7, 8] роста частоты схода водоснежных потоков (основного типа селей в пределах Полярного Урала) и роста селевой опасности к 2050 г.

СОЛИФЛЮКЦИЯ И КРИОГЕННЫЕ ОПОЛЗНИ

Медленная солифлюкция в настоящее время проявляется в центральной части полуострова Ямал и Гыдан, северной части Тазовского полуострова. Активно подвержены солифлюкционным процессам берега Байдарацкой и севера Обской губы и в целом Карского моря. Кроме того, в пределах ЯНАО развиты криогенные оползни течения (быстрая солифлюкция). Их число значительно выросло в последние десятилетия [9].

Для учета температурного фактора был проанализирован прирост летних температур к 2050 г. и оценены вариации глубины сезонно-талого слоя (СТС) на основе расчетов по формулам В.А. Кудрявцева и С.Н. Булдовича [10] в узлах сетки 1° × 1°, которые затем были распространены на весь регион.

Потепление приведет к увеличению глубины СТС на 5–15% в северных и центральных районах полуостровов Ямал и Гыдан, что способствует развитию солифлюкции. В пределах южных частей Ямальского и Тазовского, северных частей Пуровского и Надымского, а также центральной части Уральского административных районов солифлюкция также возможна, но менее распространена. Южнее, в зоне прерывистого и островного развития мерзлых пород, к 2050 г. прогнозируются деградация мерзлоты и сокращение области развития солифлюкции. Границы распространения солифлюкции со скоростями более 1 м/ч совпадают с границами распространения криогенных оползней течения.

Важным фактором криогенных оползней выступает и межгодовая изменчивость термического режима, характеризуемая ростом величины σ августовских температур воздуха (самого теплого месяца на территории ЯНАО). В пределах области развития криогенных оползней максимальный прирост значений σ = 0.3°С к 2050 г. прогнозируется на северо-востоке Гыданского п-ова. В этом регионе прогнозируется также и рост осадков – поэтому здесь участки повышенного риска криогенных оползней несколько расширены.

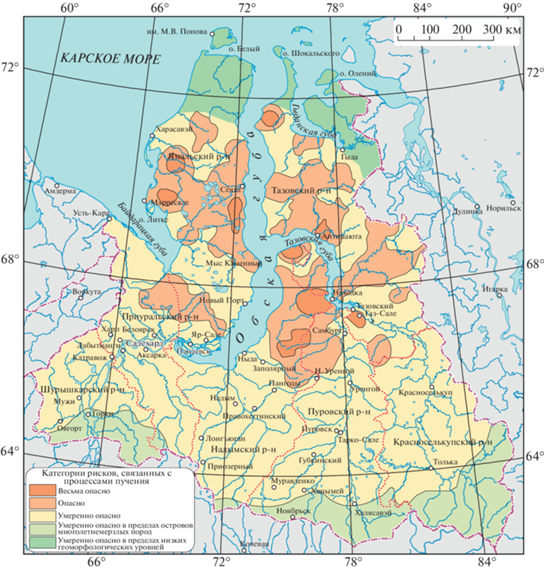

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССАМИ ПУЧЕНИЯ

Бугры пучения (положительные формы рельефа с ледяным ядром) образуются в результате неравномерного промерзания и льдообразования грунта.

В 2030 г. наибольшие риски, связанные с пучением, будут, как и в настоящее время, наблюдаться в центральной части ЯНАО. Здесь наиболее высокая концентрация бугров пучения на единицу площади, превышающая 22 на 100 км2 [11]. Севернее многолетнемерзлые породы будут меньше подвержены протаиванию, и интенсивность спуска озер в результате деградации мерзлоты и эрозионных процессов не изменится. Таким образом, образование таликов на месте спущенных озер, при промерзании которых развиваются бугры пучения, будет происходить приблизительно с той же интенсивностью. На юге округа, где многолетнемерзлые грунты имеют не сплошное, а прерывистое распространение, пучение будет происходить в границах островов мерзлоты, особенно активно проявляясь в пределах болот и торфяников.

Прогноз (рис. 2 и 3) сделан таким образом, что на карту современных рисков накладывались данные о температуре воздуха в 2030 и 2050 г. за все месяцы, данные о разнице в средней температуре воздуха каждого месяца в 2030 и 2050 г., а также данные о количестве осадков с октября по май. Кроме того, учитывался состав грунтов, поскольку суглинки, глины и торф более подвержены пучинистости, чем пески, галька и гравий.

Рис. 2.

Прогноз рисков, связанных с процессами пучения на территории ЯНАО на 2030 г.

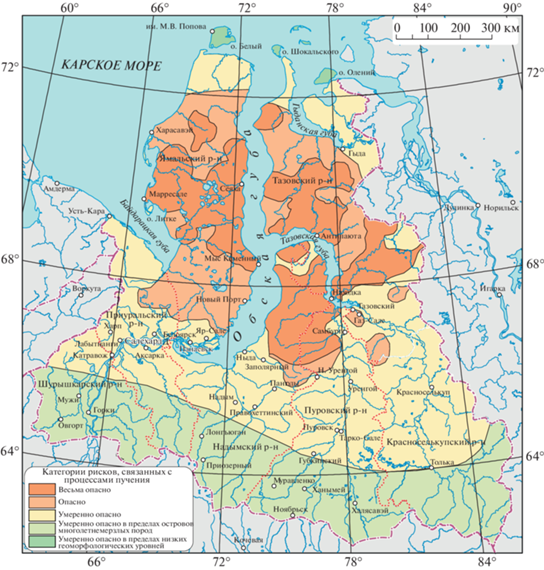

Рис. 3.

Прогноз рисков, связанных с процессами пучения на территории ЯНАО на середину XXI века.

По критериям опасности риски в центральной части ЯНАО можно было бы оценить как умеренно опасные или опасные, однако есть еще один фактор, связанный с пучением, который позволяет отнести области их максимальной концентрации к весьма опасным. Это недавно открытый феномен формирования на месте бугров пучения воронок газового выброса [12–14].

Развивающееся к середине 21 века потепление происходит ступенчато, оттаивание грунта (с формированием таликов) сменяется промерзанием с образованием бугров. Такой процесс может повторяться много раз за несколько лет, представляя угрозу для сооружений и инфраструктуры. На Западном Ямале ожидаются увеличение количества бугров пучения и повышение рисков, связанных с этим процессом (рис. 3).

Кроме того, ожидается смещение всех границ, показанных на карте 2030 г. (рис. 2), на север. Сдвинется на север и граница прерывистого распространения мерзлых пород. Область наиболее высокого риска пучения также сдвинется на север и охватит уже и северную часть Ямальского и Тазовского районов (рис. 3). На острове Белом и других арктических островах, а также на междуречьях, еще останутся низкотемпературные грунты, которые не будет протаивать с последующим пучинистым промерзанием таликов.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРМОАБРАЗИЕЙ БЕРЕГОВ КАРСКОГО МОРЯ

Термоабразия состоит из механического разрушения берегов и подводного склона волнами и оттаивания мерзлых пород. При прогнозе к 2050 г. учитывались изменение температуры воздуха, будущее уменьшение площади морских льдов и рост продолжительности безледного периода, которое приведет к изменению волнового, воздействия на берега (количественно оценка осуществлена ретроспективно по методу, описанному в [15]), а также с учетом изменения уровня моря (на 30 см к 2050 г. [3]).

К 2050 г., повышение температуры в летние месяцы пространственно однородно в ЯНАО, однако на берега оно повлияет в разной степени. Особенно быстро начнут отступать берега, сложенные сильнольдистыми породами или отложениями, содержащими пластовые льды: Уральский берег Байдарацкой губы, Марре-Сале, западный берег Обской губы. Сегменты берега, относимые к весьма опасным, здесь расширятся. Появятся и новые сегменты с высоким уровнем опасности, например, район западного Ямала к югу от Харасавея.

Помимо прямого воздействия повышения температуры на таяние мерзлых пород береговых уступов, еще более сильным станет косвенное воздействие изменений климата, выражающееся в увеличении энергии волн. Особенно оно затронет северные области ЯНАО, в частности, берега острова Белого, острова Шокальского и др. Появятся и новые участки, относящиеся к весьма опасной категории.

ЭРОЗИОННЫЕ И СУФФОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Потепление климата будет влиять на эрозионные и суффозионные процессы из-за роста осадков и при увеличении глубины СТС. Повышение уровня Карского моря, являющегося базисом эрозии всех впадающих в него рек, учитывалось при оценке эрозионных процессов. Песчаный состав грунтов, расчлененный рельеф и/или уклон поверхности, определяющие напор воды, принимались во внимание при анализе рисков развития суффозии.

Изменение климата будет способствовать активизации термоэрозии и локальному развитию суффозии в области сплошного распространения многолетнемерзлых пород, т.е. в Ямальском, Гыданском, Уральском и на севере Надымского административных округов, где и в настоящее время ввиду широкого распространения повторно-жильных льдов и сильно расчлененном рельефе преобладает овражная термоэрозия. В центральной и южных областях Пуровского района, как и в восточной части Надымского района и западной части Красноселькупского в связи с более пологим рельефом и, как следствие, заболоченными участками, суффозионные и эрозионные процессы будут маловероятны. В Шурышкарском районе сложенные песчаными грунтами разрезы, а также расчлененный рельеф будут благоприятствовать суффозии.

РИСКИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ КАРСТА И ТЕРМОКАРСТА

Регионы, подверженные карстовым процессам, встречаются в пределах ЯНАО только на Полярном Урале и Пай-Хое. По результатам анализа выявлено, что под влиянием изменений климата к 2050 г. активность карстовых процессов и связанные с ней риски практически не изменятся по сравнению с сегодняшним состоянием.

Термокарст на территории ЯНАО развит повсеместно. Потепление климата будет влиять на активность термокарстовых процессов ввиду увеличения глубины СТС в сильнольдистых грунтах, характеризующихся осадкой при оттаивании и приводящих к формированию понижений в рельефе, благоприятных для скопления воды и образования термокарстовых западин. При изменении климата в северных районах ЯНАО будут увеличиваться риски развития термокарста, а в южных – еще большее заболачивание территории, однако не чисто термокарстового генезиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменения климата в Арктике выражаются в широком спектре процессов деградации многолетних мерзлых пород, вызывая активизацию быстро протекающих экзогенных процессов. Прогнозируемые изменения климата (с учетом роста экстремальности температуры и осадков) сказываются на изменении режима лавин, водоснежных потоков и селей, характеристик оползней, процессов абразии, суффозии, эрозии, термокарста, солифлюкции. Эти процессы распространены на территориях, вовлеченных в хозяйственную деятельность, и создают риски для инфраструктуры. Они могут быть использованы для учета климатических рисков при разработке плана адаптации региона ЯНАО к изменениям климата.