Электромагнитные методы

УДК 620.179.14

ОЦЕНКА СЕГРЕГАЦИИ В ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЛИТОЙ СТАЛИ

ПО ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЕ

© 2023 г. Л. Эрнандес1, Х. Карреон1,*, А. Бедолла1

1 Металлургический научно-исследовательский институт,

Университетский городок, Морелия, 58190 Мексика

E-mail: *hcarreon@umich.mx

Поступила в редакцию 03.05.2023; после доработки 27.05.2023

Принята к публикации 29.05.2023

Предлагается использовать метод термоэлектродвижущей силы с применением горячего и холодного электродов

(термоЭДС) для оценки сегрегации легирующих элементов и изменения микроструктуры высокоуглеродистой стали,

отлитой в форму. Оптикоэмиссионная спектрометрия (ОЭС) показала более высокую концентрацию углерода, никеля,

хрома и алюминия в центре слитка. Такое насыщение элементами привело к повышению содержания перлита, а также

твердости изделия. Неразрушающий метод термоЭДС применялся при изменении температуры горячего наконечника

(40, 50, 60, 70 °C), при этом более высокие значения температуры оказались более чувствительными к сегрегации и

микроструктурным изменениям. Статистический анализ показал, что метод термоЭДС является более чувствительным

к изменениям концентрации никеля и хрома.

Ключевые слова: НК, термоЭДС, сегрегация, литье стали, статистический анализ.

DOI: 10.31857/S0130308223070023, EDN: DVPKFW

1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно равновесной диаграмме железо—углерод, высокоуглеродистая сталь — сплав железа с

содержанием углерода 0,6—2,11 %. Их механические свойства, такие как твердость, модуль Юнга Е,

предел прочности и предел текучести σy повышаются с увеличением содержания углерода. С метал-

лургической точки зрения, увеличение прочности высокоуглеродистых сталей связано с наличием

таких твердых фаз, как цементит и перлит, в то время как феррит уменьшает его свойства [1—4].

Данная группа сталей обладает высокими механическими свойствами при низкой стоимости,

поскольку нет необходимости добавлять легирующие элементы. Поэтому они широко использу-

ются в тех областях, где требуется высокая прочность, например, в кузнечных работах, инструмен-

тальных сталях, сталях для железнодорожных рельсов, автомобильных пружинах, высокопрочной

проволоке и износостойких элементах.

Стали с высоким содержанием углерода обычно отливают в формах или на машинах непрерывно-

го литья заготовок (МНЛЗ). Во время процесса затвердевания в обоих промышленных процессах

возникает явление сегрегации, заключающееся в насыщении химическими элементами центра отлив-

ки, который является последней областью затвердевания. Сегрегация сама по себе является диффузи-

онным явлением, в результате чего возникает химическая и металлургическая неоднородность в стали

[5—9]. В предыдущих исследованиях было установлено, что элементами, которые в большей степени

сегрегируют в продуктах производства стали, являются углерод, никель, хром, марганец и алюминий

[10—12]. Механическая неоднородность вызывает разрушение стали на последующих этапах обра-

ботки, таких как холодная вытяжка, холодная прокатка и ковка [13—18]. Таким образом, наличие

сегрегации приводит к значительным экономическим потерям из-за некачественных затрат.

Традиционно сегрегация в литой стали определяется с помощью химического макротравления

в соответствии со стандартом ASTM E-381, при котором выявляется макроструктура затвердева-

ния сплава с помощью смеси соляной кислоты (HCl) и воды в соотношении 1:1 [19]. В результате

этой процедуры затемняются сегрегированные участки, где уровень сегрегации определяется по

цветовому контрасту. Однако данная методика не является количественной, поэтому ее результаты

не поддаются сравнению или проверке. Кроме того, она требует высокой квалификации контроле-

ра по качеству, а также может быть опасна при использовании химических реактивов.

В качестве альтернативного метода оценки сегрегации хорошим вариантом являются данные

неразрушающих методов (НК), поскольку с их помощью можно получить информацию о состоя-

нии материала без необходимости металлографической подготовки или использования токсичных

химических реагентов; кроме того, полученные результаты могут быть прослеживаемыми и вос-

производимыми. Помимо этого, такие результаты неразрушающего контроля более надежны, чем

результаты, полученные традиционными методологиями.

Оценка сегрегации в высокоуглеродистой литой стали...

15

Метод термоЭДС — это метод неразрушающего контроля, основанный на эффекте Зеебека,

когда тепловой градиент индуцируется от холодных и горячих электродов в непосредственном

контакте со стальным образцом для создания разности потенциалов или напряжения [20].

Некоторые исследования показали, что метод термоЭДС чувствителен к определенным изменени-

ям химического состава и микроструктуры, вызванным различными видами промышленной обра-

ботки, например: термообработкой, холодной деформацией, естественным старением и химиче-

ской сегрегацией [21—26].

Термоэлектрический потенциал или коэффициент Зеебека, согласно закону Гортера—

Нордгейма, напрямую зависит от электропроводности сплава и индивидуального коэффициента

Зеебека каждого легирующего элемента [27, 28]. Поэтому изменение химического состава стали в

связи с сегрегацией приводит к изменению электропроводности и термоэлектрического потенци-

ала. Наконец, цель данного исследования — продемонстрировать, что метод термоЭДС является

отличным методом неразрушающего контроля в качестве альтернативы для оценки химической

сегрегации в высокоуглеродистой стали.

2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Высокоуглеродистая сталь изготавливалась в электромагнитной индукционной печи, где жид-

кий металл разливался и затвердевал в изолированной форме, чтобы способствовать явлениям

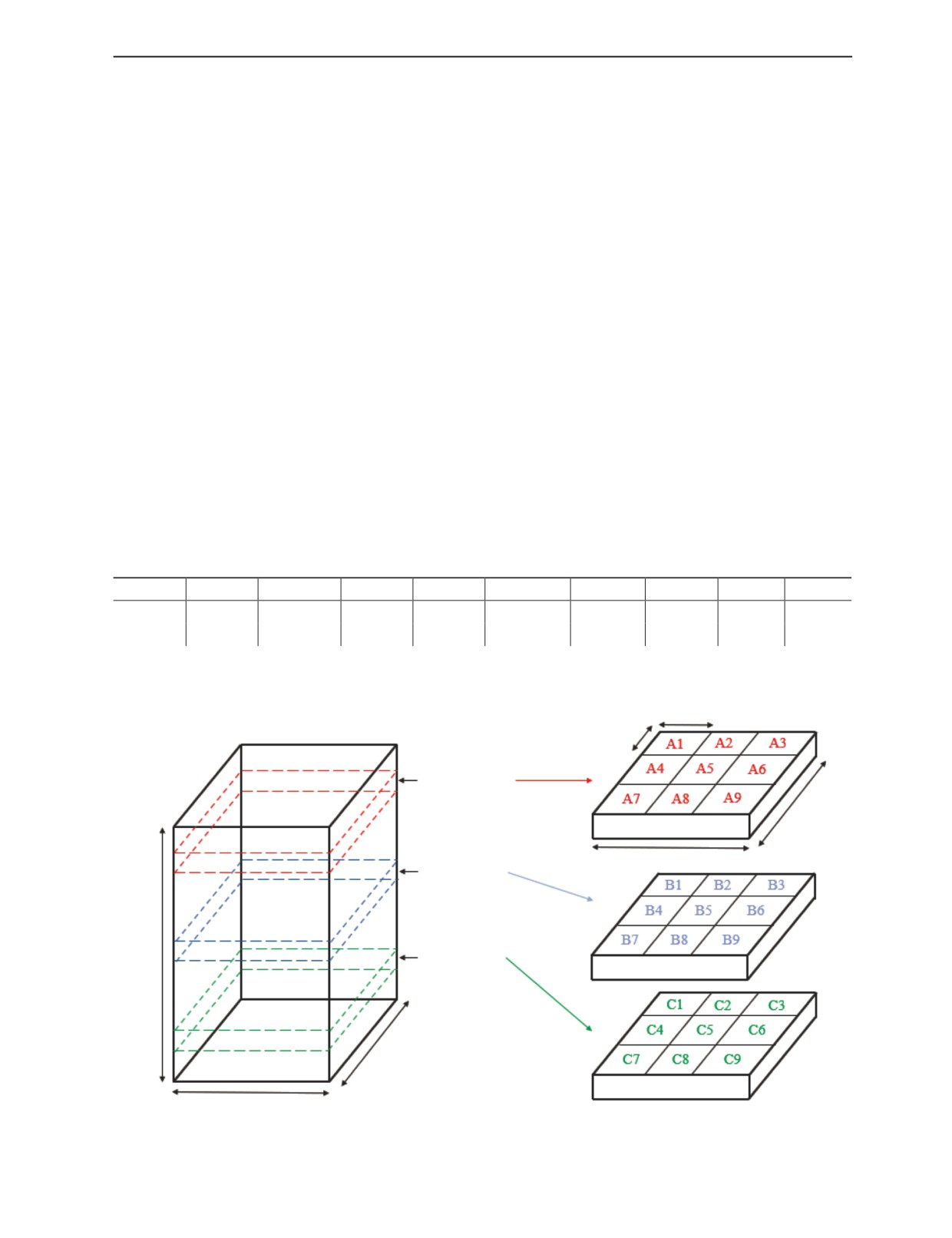

химической сегрегации. Химический состав стали представлен в табл. 1. Полученный слиток был

разделен на три части, названные A, B и C, как показано на рис. 1. Из каждой части образца был

вырезан участок, который был разделен на девять областей для проведения различных анализов:

термоЭДС, химический анализ, микроструктура и твердость.

Таблица

1

Химический состав высокоуглеродистой стали

% C

% Mn

% Si

% P

% S

% Cu

% Ni

% Cr

% Al

Мин

0,7

0,6

0,15

-

-

-

-

-

-

Макс

0,75

0,9

0,35

0,02

0,015

0,12

0,1

0,1

0,1

1,6 см

Слиток

1,6 см

Образец 1 (А)

5 см

5 см

Образец 2 (B)

30 см

Образец 3 (C)

5 см

5 см

Рис. 1. Распределение областей для анализа на одном участке.

Дефектоскопия

№ 7

2023

16

Л. Эрнандес, Х. Карреон, А. Бедолла

2.1. Выборка образцов

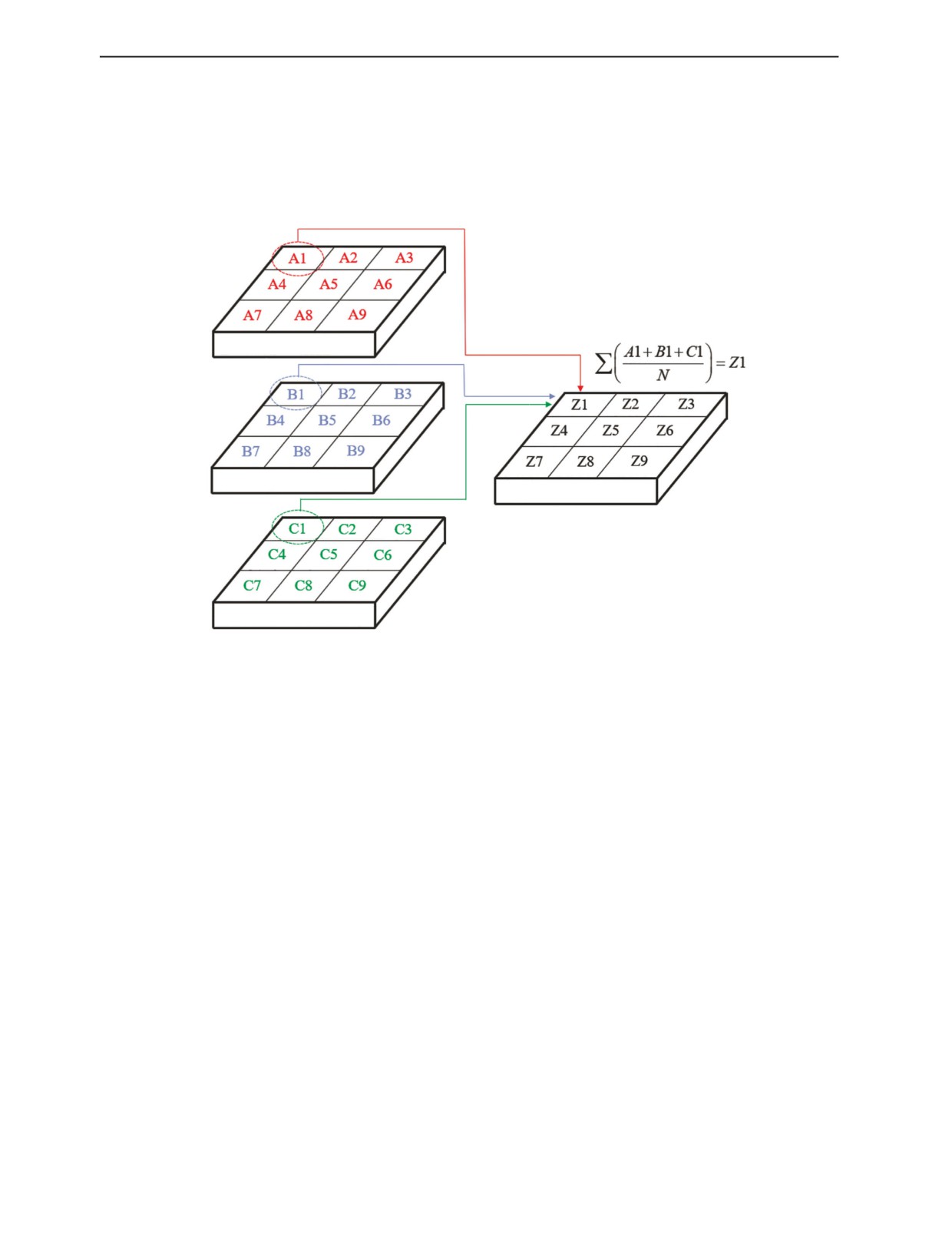

Все данные, полученные по термоЭДС, химическому анализу, микроструктуре и твердости,

были усреднены сначала по каждой области на участке среза (A, B и C), затем было получено

общее среднее значение (Z) с учетом трех срезов сплава, как показано на рис. 2.

Усредненный участок 1

Рис. 2. Распределение областей образца для статистического анализа.

2.2. Химический анализ

Для определения влияния сегрегации легирующих элементов на сталь был проведен хими-

ческий анализ различных зон в трех образцах слитков с помощью метода оптического спектро-

метра в соответствии со стандартом ASTM415-14. На каждую из областей анализа (A1—A9,

B1—B9, C1—C9) было проведено десять усредненных измерений, которые впоследствии были

снова усреднены (Z1—Z9) в соответствии с вышеуказанной методикой.

2.3. Анализ микроструктуры

При помощи оптической микроскопии было получено десять цифровых изображений после

количественного определения процентного содержания феррита и перлита с помощью про-

граммного обеспечения SigmaScan Pro 5® для каждой анализируемой области в образцах (Z1—

Z9). Наконец, чтобы получить больше информации о влиянии сегрегации на микроструктуру,

была проведена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) через электронный микроскоп

JEOL® JSM-6400.

2.4. Твердость

Измерения твердости по Виккерсу проводили с помощью тестера NANOVEA-Series® с

нагрузкой 1 кг. Для каждой области анализа в образцах A, B и C было произведено десять

измерений с максимальной стандартной ошибкой измерения ±0,8 HV.

Дефектоскопия

№ 7

2023

Оценка сегрегации в высокоуглеродистой литой стали...

17

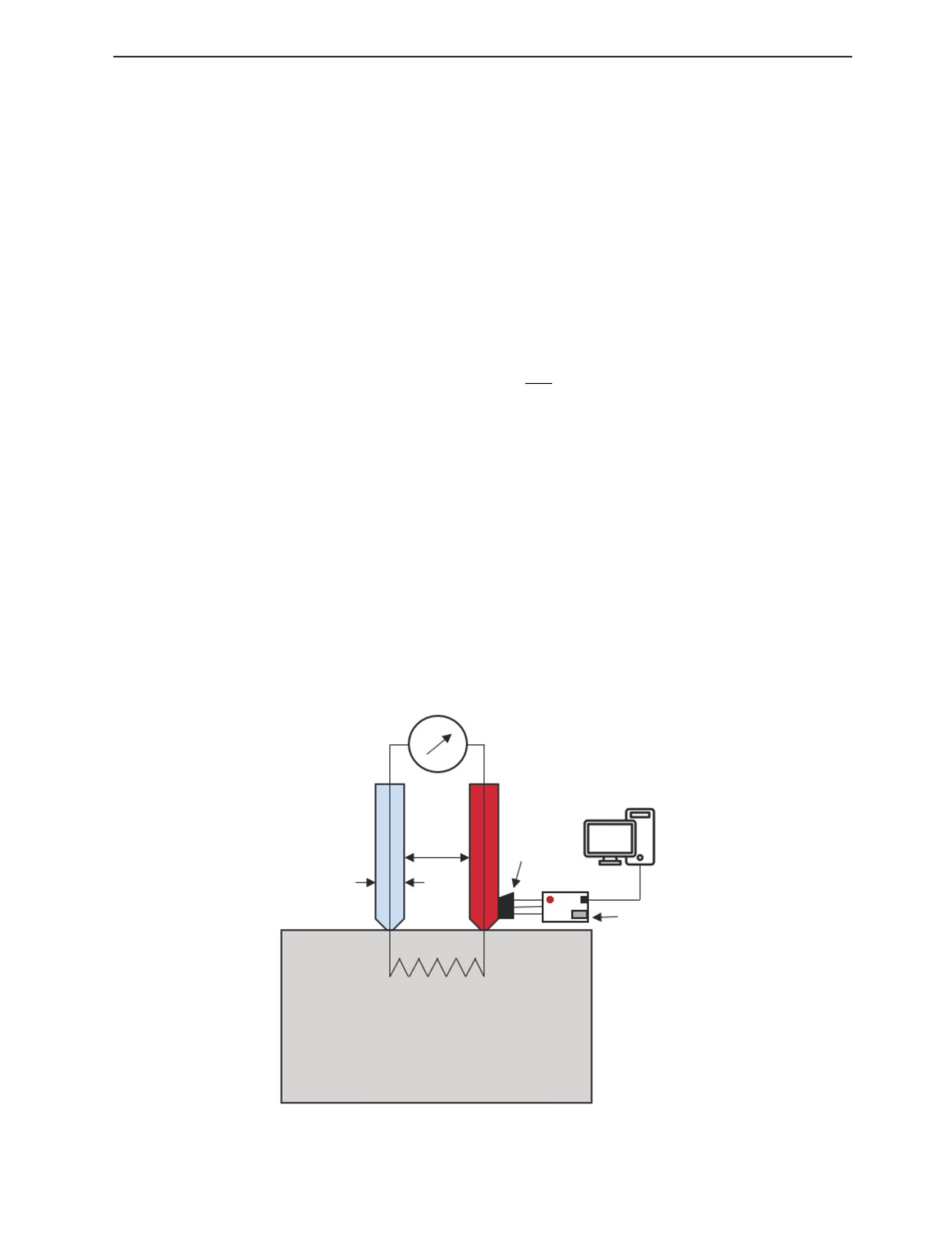

2.5. Средства измерения термоэлектродвижущей силы

С целью определения влияния химической сегрегации в стальном слитке были проведены

измерения термоЭДС в каждой области трех участков разреза, а затем усреднены для получения

областей Z1—Z9. Метод термоЭДС — это неразрушающий подповерхностный метод, чувстви-

тельный к химическим и микроструктурным изменениям. Эффективная толщина обнаружения

напрямую зависит от тепловых и электрических свойств образца, а также от теплового градиен-

та между рабочими электродами и их геометрических характеристик. Неразрушающий метод

термоЭДС основан на эффекте Зеебека, который заключается в том, что при контакте двух

металлов разной природы при разных температурах возникает ЭДС, создаваемая градиентом

температуры. Золотой электрод, называемый горячим наконечником, устанавливается в контакт

со стальным образцом в качестве промежуточного с медным электродом при комнатной темпе-

ратуре, создавая таким образом градиент температуры между наконечниками (ΔT), что в свою

очередь создает напряжение (ΔV) в соответствии со следующим выражением:

∆V

S

-

S

=

,

(1)

Steel

Electrodes

∆T

где SElectrodes — термоЭДС эталонов, которые были из золота в случае горячего наконечника и из

меди в случае холодного наконечника. В то же время SSteel обозначает термоЭДС образца из стали,

которое может изменяться благодаря наличию дислокаций (ΔSd), выпадению вторичных фаз (ΔSp),

растворенным элементам или сегрегации (ΔSs), как показано в следующем выражении:

∆S

= ∆S

+∆S

+∆S

(2)

Steel

d

p

s

Измерения термоЭДС проводились на оборудовании компании Walker Scientific с использова-

нием горячего наконечника из золота и холодного (при комнатной температуре) наконечника из

меди. Было проведено 10 измерений в каждой области, после чего результаты усреднялись.

Измерения проходили при различных температурах горячего наконечника при 40, 50, 60 и 70 °C;

температура определялась и контролировалась датчиком температуры LM35 с точностью ±0,5 °C

и ПО LabView 2018 (рис. 3).

Вольтметр

Холодный

Горячий

наконечник

наконечник

(Cu)

(Au)

ПК

10 мм

LM 35

4 мм

Программируемая карта

Стальной

образец

Электрическое сопротивление:

*Границы зерен

* Выпадения

*Фазы металлов

* Химическая сегрегация

Рис. 3. Схема измерений термоЭДС с помощью горячего и холодного наконечника.

Дефектоскопия

№ 7

2023

18

Л. Эрнандес, Х. Карреон, А. Бедолла

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Результаты химического анализа

С помощью метода оптической спектрометрии была определена концентрация химических

элементов в различных анализируемых областях на трех участках разреза для последующего

усреднения (Z1—Z9). Результаты химического анализа показали, что сталь состоит из девяти эле-

ментов (C, Ni, Cr, Al, Mn, Si, P, S, Cu); однако химические элементы, такие как C, Ni, Cr и Al, рас-

пределились неоднородно, что указывает на тенденцию этих элементов к сегрегации в процессе

затвердевания. Вследствие конституционного переохлаждения некоторые растворенные элементы

в стали имеют тенденцию концентрироваться в последней области затвердевания.

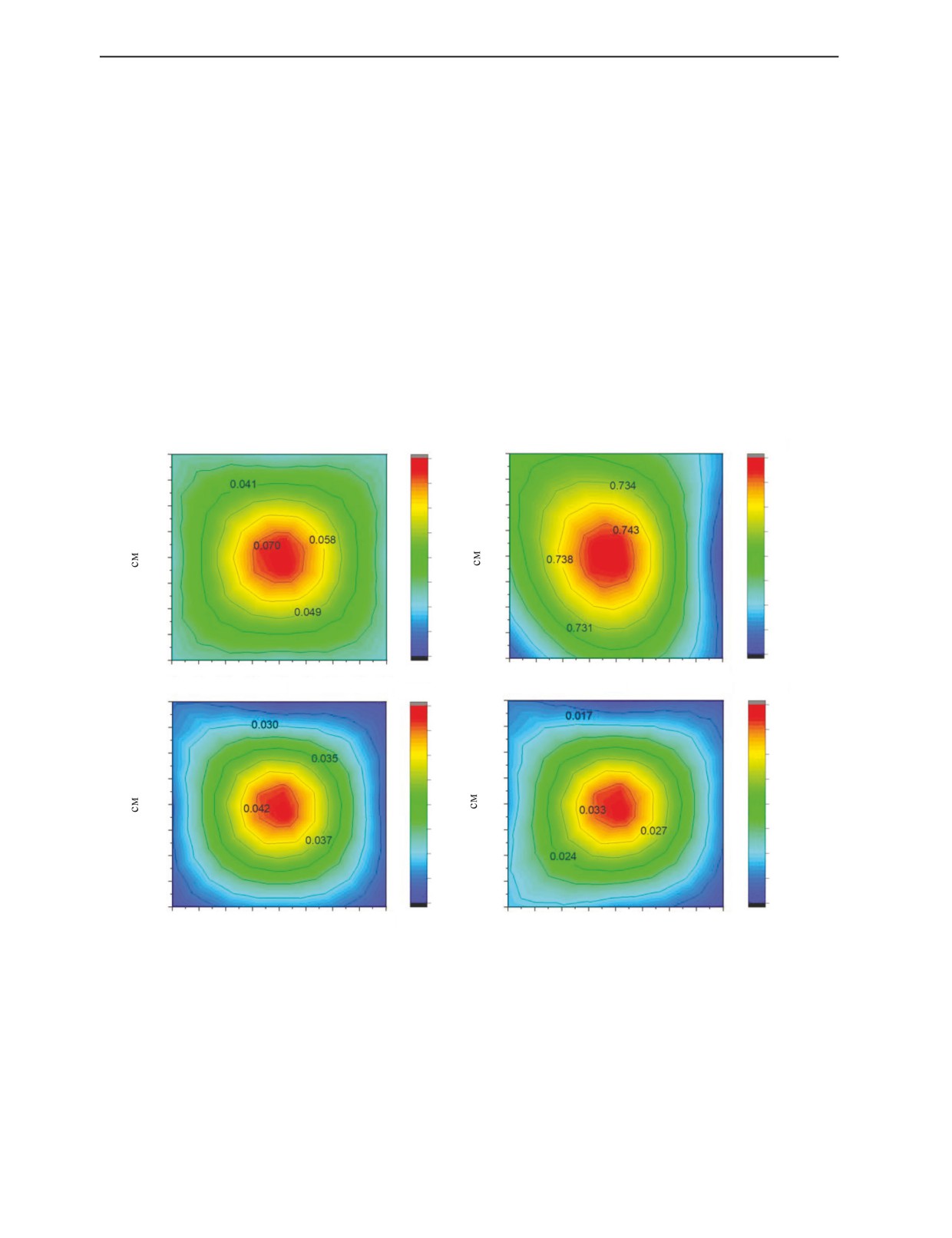

На рис. 4 показаны контурные графики, соответствующие четырем основным сегрегацион-

ным элементам. Зона с наибольшей концентрацией растворителей находилась в центре (Z5),

поскольку они концентрировались в конце затвердевания из-за диффузионных эффектов. При

сравнении четырех сегрегационных элементов было установлено, что никель и хром имеют

равномерное распределение по всему образцу; с другой стороны, углерод и алюминий были рас-

пределены асимметрично.

% Никель

% Углерод

5,0

5,0

0,075

0,748

4,5

4,5

0,067

0,743

4,0

4,0

0,058

0,738

3,5

0,049

3,5

0,734

3,0

0,041

3,0

0,729

2,5

0,032

2,5

0,724

0,023

2,0

0,719

2,0

0,014

1,5

0,715

1,5

0,0050

1,0

0,710

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

см

% Хром

см

% Алюминий

5,0

5,0

0,044

0,038

4,5

0,042

4,5

0,033

4,0

0,039

4,0

0,030

3,5

0,037

3,5

0,027

3,0

0,035

3,0

0,024

2,5

0,033

2,5

0,021

2,0

0,030

2,0

0,018

1,5

0,028

1,5

0,015

1,0

0,026

1,0

0,012

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

см

см

Рис. 4. Усредненное распределение сегрегационных элементов в высокоуглеродистой стали.

3.2. Металлургический анализ

Микроструктура различных анализируемых областей в трех участках среза слитка наблюда-

лась с помощью оптической микроскопии и традиционного метода металлографии. При сравне-

нии микроструктур в трех участках среза не было обнаружено явных различий, поэтому они счи-

таются одинаковыми. Однако при сравнении краевых участков микроструктуры (Z1—Z9) по

Дефектоскопия

№ 7

2023

Оценка сегрегации в высокоуглеродистой литой стали...

19

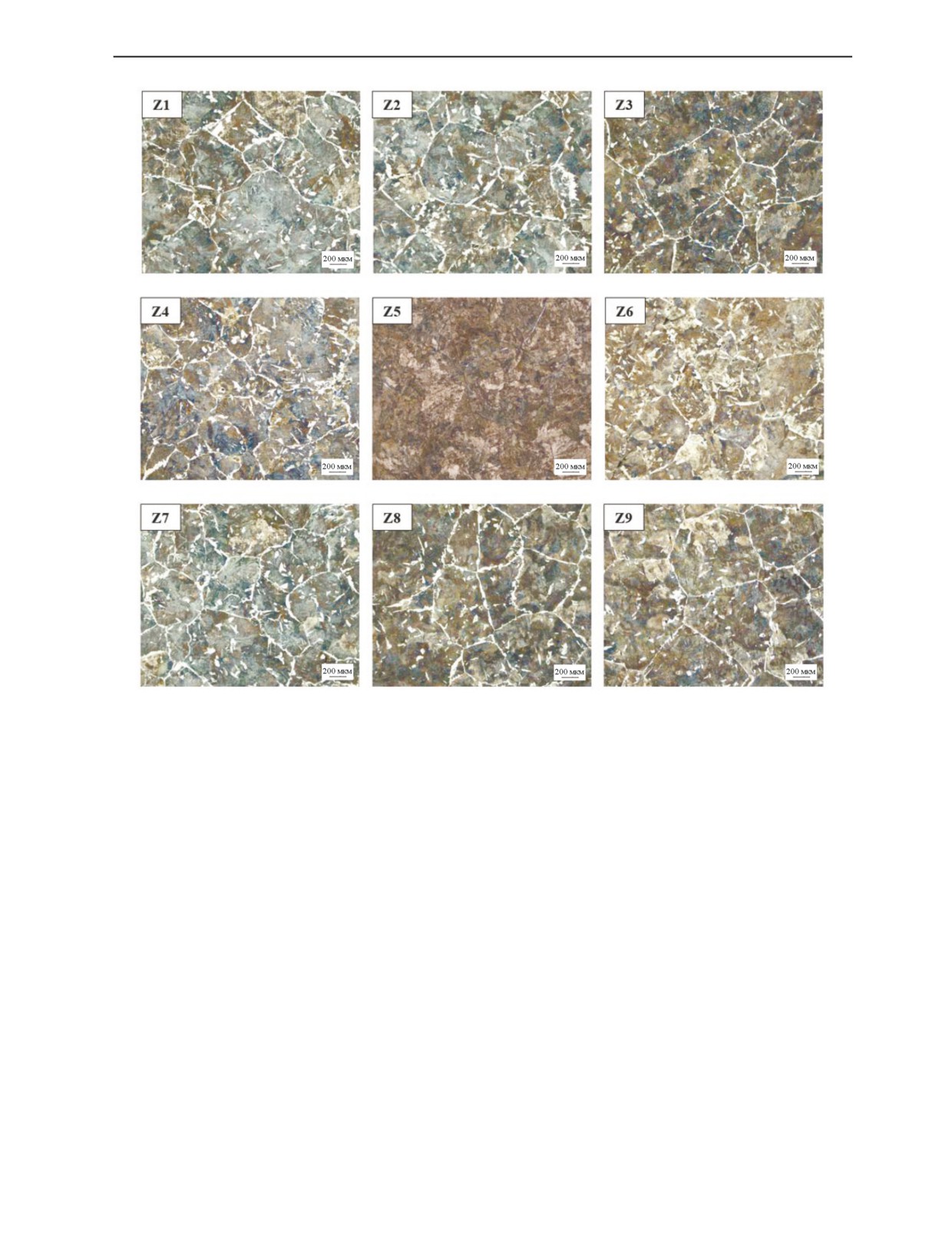

Рис. 5. Анализ оптической микроскопии различных зон в стальном образце. (Зеленая/коричневая фаза — перлит. Белая

фаза по границам зерен — доэвтектоидный феррит.)

отношению к центру (Z5) были обнаружены заметные изменения. На рис. 5 видно, что на перифе-

рии образца микроструктура состоит из перлита и доэвтектоидного феррита, в то время как в

центре микроструктура полностью перлитная. Эти микроструктурные изменения связаны с явле-

нием сегрегации. Согласно равновесной фазовой диаграмме железо—углерод, при более низком

содержании углерода увеличивается ферритная фаза и уменьшается содержание перлита. С другой

стороны, при более высоком содержании углерода происходит обратный эффект.

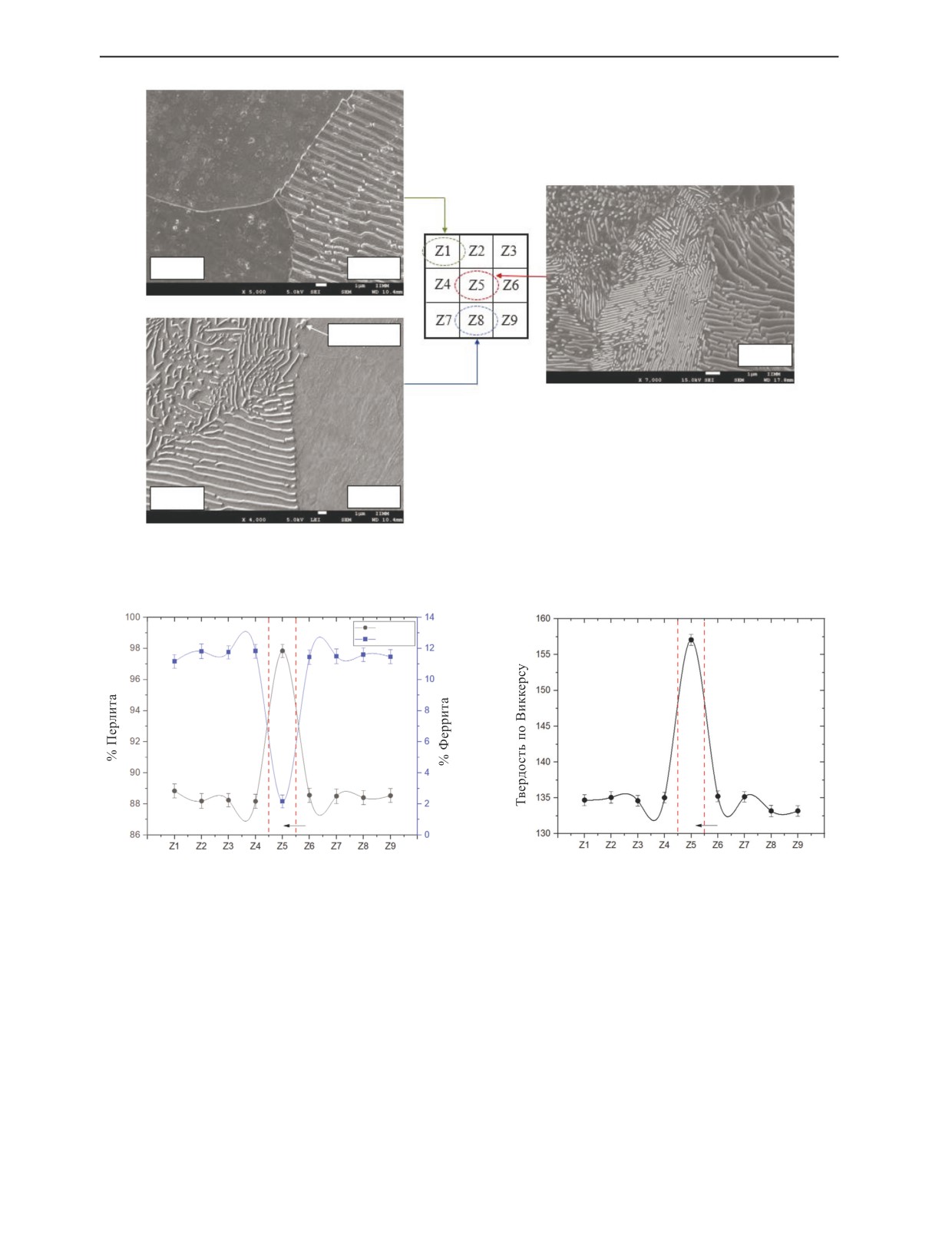

Для более точного определения фаз и микроструктур стального образца в различных анализи-

руемых областях была проведена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Как показано на

рис. 6, периферия в основном состоит из феррита и перлита. В области большей сегрегации (Z5)

микроструктура полностью перлитная; следует отметить, что перлит является микрокомпонентом,

состоящим из ферритной матрицы и вкраплений карбида (цементита).

Используя изображения оптической микроскопии, для каждой анализируемой области в трех

участках разреза была проведена количественная оценка фазового состава и затем усреднена.

Численные данные показали, что в области наибольшей сегрегации (Z5) среднее содержание пер-

лита составило 97,8 и 2,2 % феррита, в то время как на периферии среднее содержание перлита

составило 88,4 и 11,6 % феррита. Такое различие в фазовом соотношении объясняется явлением

сегрегации углерода и других элементов в процессе затвердевания (рис. 7).

Наконец, чтобы определить влияние сегрегации и микроструктуры на механические свойства

стали, были проведены испытания по определению твердости по Виккерсу. Результаты показаны

Дефектоскопия

№ 7

2023

20

Л. Эрнандес, Х. Карреон, А. Бедолла

Феррит

Перлит

Цементит

Перлит

Перлит

Феррит

Рис. 6. СЭМ-анализ различных зон стального образца.

Перлит

Феррит

Зона сегрегации

Зона сегрегации

Анализируемая зона

Анализируемая зона

Рис. 7. Фазовое распределение в стальном образце.

Рис. 8. Твердость в различных участках стального

образца.

на рис. 8. Примечательно, что область наибольшей сегрегации (Z5) показала максимальную сред-

нюю твердость 157HV, в то время как на периферии средняя твердость составила 135HV. Значения

твердости имеют прямую корреляцию с микроструктурой и сегрегацией элементов, что объясня-

ется тем, что при более высоком содержании перлита твердость имеет тенденцию к увеличению.

Напротив, при более высоком содержании феррита и более низком содержании перлита твердость

имеет тенденцию к снижению.

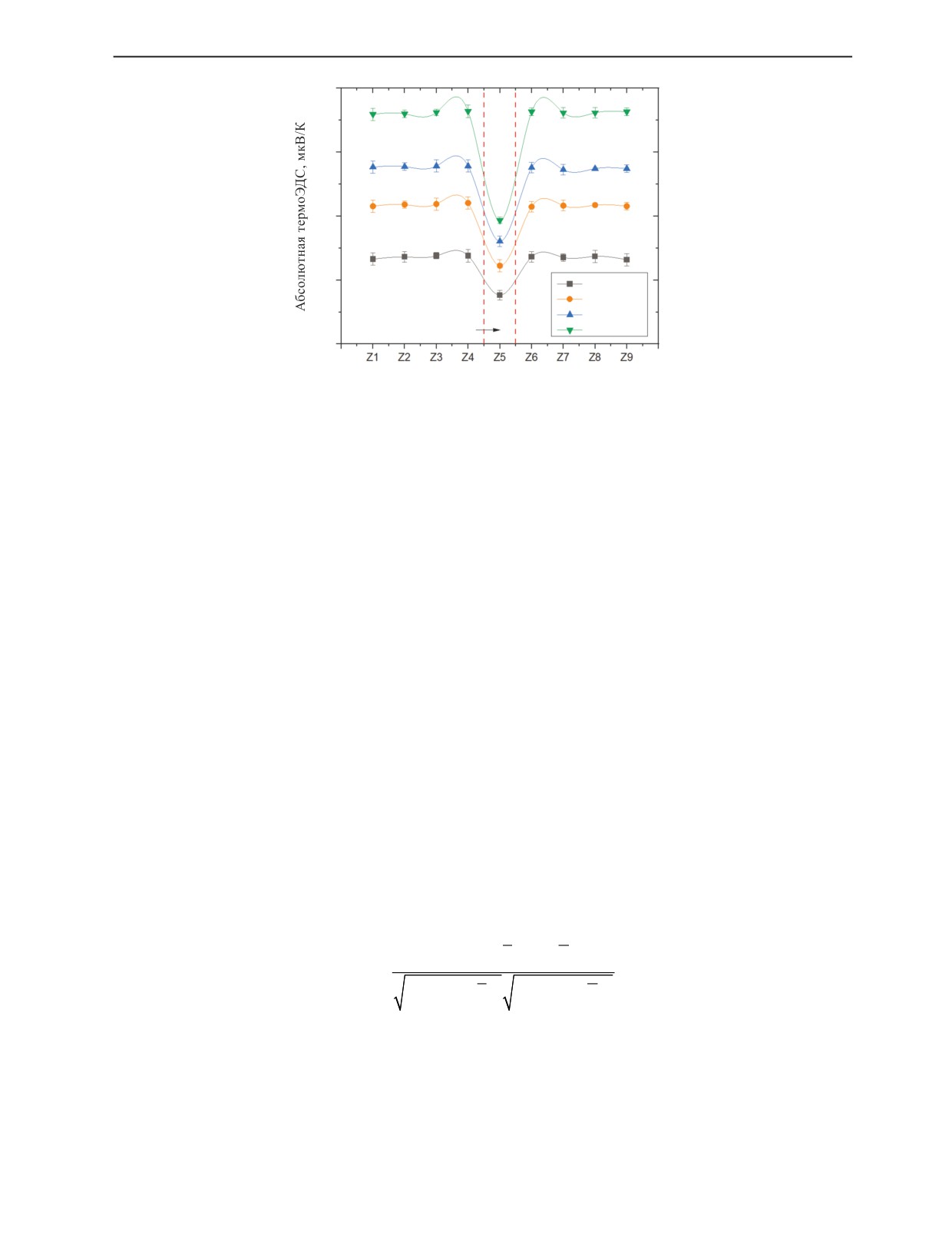

3.3. Результаты измерения термоЭДС

Исследования термоЭДС проводили на стальных образцах путем изменения теплового гради-

ента между золотым горячим наконечником до 15, 25, 35 и 45 °C. Повышение температуры на

нагреваемом электроде (или наконечнике) одновременно увеличивало тепловой градиент между

Дефектоскопия

№ 7

2023

Оценка сегрегации в высокоуглеродистой литой стали...

21

0,4

0,3

0,2

∆T = 15 °С

0,1

∆T = 25 °С

∆T = 35 °С

Зона сегрегации

∆T = 45 °С

0,0

Анализируемая зона

Рис. 9. ТермоЭДС сегрегированного стального образца в зависимости от изменения теплового градиента между горячим

и холодным наконечниками.

горячим и холодным наконечниками. Значения термоЭДС не были постоянными; они увеличива-

лись по мере увеличения теплового градиента. Однако, несмотря на изменения температурного

градиента, область с наибольшей сегрегацией (Z5) показала значительно более низкие значения

мощности Зеебека по сравнению с остальной анализируемой областью (рис. 9).

Разница в термоэлектрической мощности в критической зоне Z5 по отношению к периферии

объясняется явлением сегрегации. Предыдущие исследования показали, что химические и микро-

структурные изменения могут влиять на значения термоЭДС. В частности, сегрегации имеют

тенденцию к снижению термоЭДС [29]. Теоретически, изменение абсолютного потенциала

Зеебека тесно связано с изменением электро- и теплопроводности сплава из-за присутствия леги-

рующих элементов, что продемонстрировали Гортер и Нордхейм.

Кроме того, на рис. 9 показано, что различие в термоЭДС образца на периферии по отношению

к центру или зоне наибольшей сегрегации имеет тенденцию к увеличению по мере увеличения

теплового градиента между горячим и холодным наконечниками. Таким образом, благодаря более

выраженной разнице в термоЭДС, такой неразрушающий метод обладает большей чувствительно-

стью для установления сегрегации в стали.

3.4. Статистический анализ

Для определения эффективности метода термоЭДС в определении механических свойств,

микроструктуры и химической сегрегации, а также влияния теплового градиента между горячим

золотым и холодным медным наконечниками, были установлены корреляции между указанными

переменными с использованием коэффициента Пирсона (R), показанного в выражении (3), где xi и

yi представляют независимую и зависимую случайные переменные соответственно, а x

- и – пред-

ставляют их средние значения.

n

∑

(

x

i

−

x

)(

y

i

−

y

)

i=1

R

=

(3)

n

2

n

2

∑

(

x

i

-

x

)

∑

(

y

i

−

y

)

i=1

i

=1

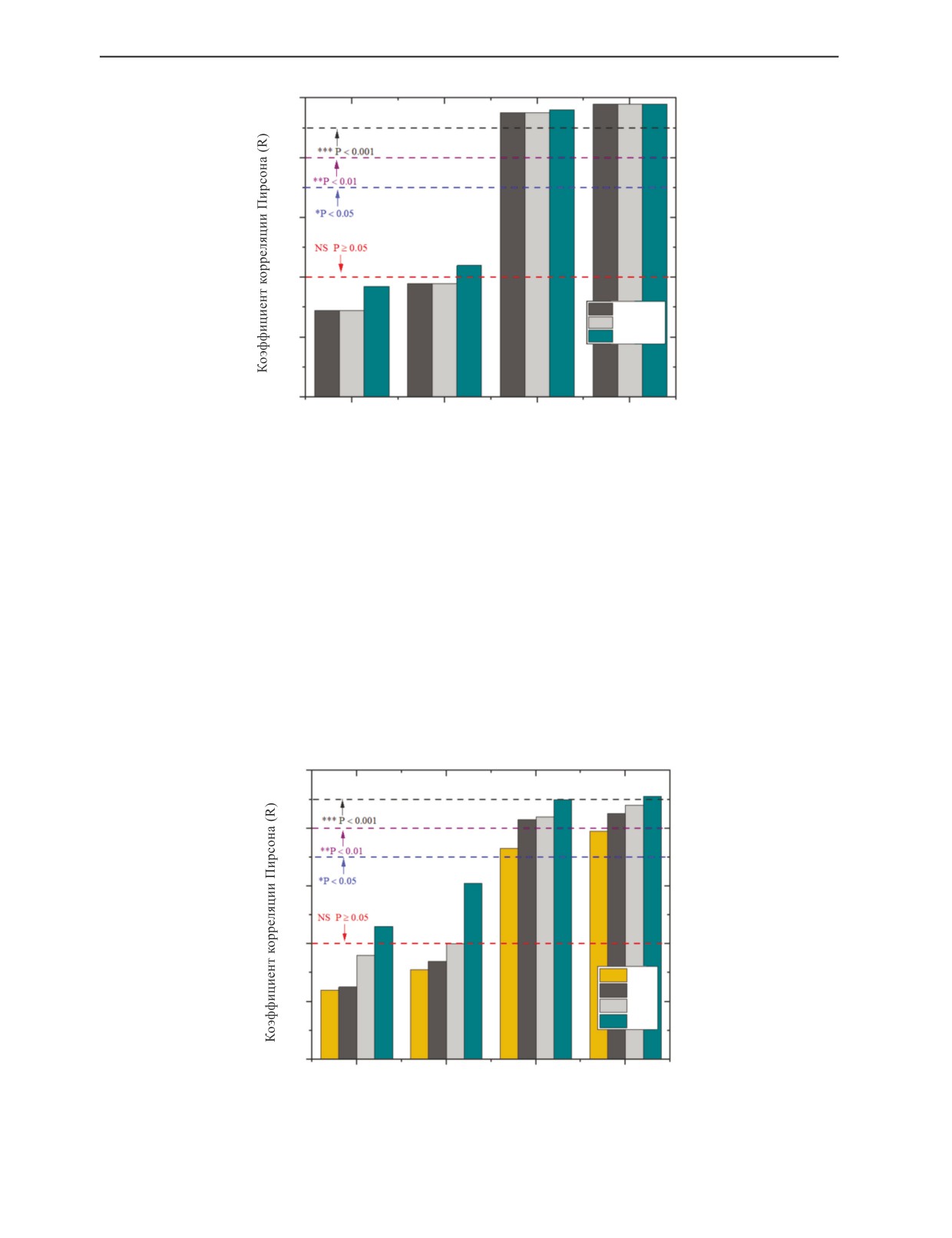

Рис. 10 показывает зависимость между процентными содержаниями феррита, перлита, твердо-

сти по Виккерсу и значениями термоЭДС при изменении температурного градиента.

С помощью коэффициента Пирсона было установлено, что такой неразрушающий метод не

показал значительную корреляцию (НЗ) с какими-либо свойствами стали, когда температурный

градиент был низким, или, с точки зрения статистики, значение P меньше значимости α, равной

0,05. С другой стороны, по мере увеличения температурного градиента между наконечниками

корреляция улучшалась, достигая оптимального значения, когда градиент составлял 45 °C. Таким

Дефектоскопия

№ 7

2023

22

Л. Эрнандес, Х. Карреон, А. Бедолла

1,0

0,8

0,6

0,4

% Феррит

% Перлит

0,2

HV

0,0

15

25

35

45

Тепловой градиент ∆T, °С

Рис. 10. Изменение коэффициента корреляции Пирсона (R) между твердостью по Виккерсу, % феррита, % перлита и

термоЭДС в зависимости от теплового градиента.

образом, было показано, что методика более чувствительна к микроструктурным изменениям и

твердости, когда коэффициент Пирсона больше 0,9.

Предыдущие исследовательские работы показали, что термоЭДС чувствительна к изменениям

в химическом составе стали [30—35]. Теоретически, закон Гортера—Нордгейма показывает, как

изменяется абсолютная термоЭДС Зеебека из-за присутствия различных легирующих элементов,

входящих в их состав. Химические, тепловые и термоэлектрические свойства каждого химическо-

го элемента в твердом растворе с основным элементом стали (железом) имеют тенденцию к умень-

шению общей мощности Зеебека сплава.

Коэффициент Пирсона был использован для демонстрации того, какой сегрегационный элемент

можно обнаружить с помощью метода термоЭДС. Рис. 11 показывает, что никель является элемен-

1,0

0,8

0,6

0,4

% Al

% C

0,2

% Cr

% Ni

0,0

15

25

35

45

Тепловой градиент ∆T, °С

Рис. 11. Изменение коэффициента корреляции Пирсона (R) между % Ni, % Cr, % C, % Al и термоЭДС в зависимости от

теплового градиента.

Дефектоскопия

№ 7

2023

Оценка сегрегации в высокоуглеродистой литой стали...

23

том, который имеет наилучшую корреляцию с коэффициентом Зеебека; с другой стороны, на вто-

ром месте хром, который также обнаруживается неразрушающим методом, а углерод и алюминий

являются элементами, которые показали более слабую корреляцию. Кроме того, было установлено,

что по мере увеличения теплового градиента между наконечниками статистическая корреляция

улучшалась, а вместе с ней и чувствительность прибора к обнаружению сегрегации. Для теплового

градиента 45 °C выражения статистической корреляции показаны в уравнениях (4) и (5) как инстру-

менты прогнозирования никеля и хрома в зависимости от термоэлектрической мощности.

(

% Ni

)

o

=-0,38556

(

TEP

)

+

0,15072,

(4)

∆T

=45

C

(

% Cr

)

o

=-0,0951

(

TEP

)

+

0,0624.

(5)

∆T

=45

C

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1) В результате химического анализа трех участков разреза слитка было установлено, что угле-

род, никель, хром и алюминий являются элементами, которые имеют тенденцию к сегрегации в

центре слитка в процессе затвердевания.

2) Микроструктурный анализ показал, что центральная область сплава Z5 полностью

состоит из перлита с более высокой твердостью. В то же время в периферийных областях

микроструктура представляет собой смесь перлита и феррита с более низкой твердостью.

Таким образом, микроструктурная неоднородность и механические свойства объясняются

сегрегацией элементов.

3) В результате измерений с помощью термоэдс было установлено, что коэффициент Зее-

бека ниже в области Z5 по отношению к периферии. С другой стороны, численная разница в

коэффициенте Зеебека в области Z5 по отношению к периферии имеет тенденцию становить-

ся больше по мере увеличения градиента температуры между горячим и холодным наконеч-

никами.

4) Наконец, статистический корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона

показал, что данный неразрушающий метод более чувствителен с целью обнаружения микро-

структурных изменений и изменений твердости по мере увеличения теплового градиента. Кроме

того, численные результаты показали, что метод термоЭДС наиболее чувствителен к выявлению

никеля и хрома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. de la Concepción V.L., Lorusso H.N., Svoboda H.G. Effect of Carbon Content on Microstructure and

Mechanical Properties of Dual Phase Steels // Procedia Mater. Sci. 2015. V. 8. P. 1047—1056.

2. Abbasi E., Luo Q., Owens D. A comparison of microstructure and mechanical properties of low-alloy-

medium-carbon steels after quench-hardening // Mater. Sci. Eng. A. 2018. V. 725. P. 65—75.

3. Turkmen M. Effect of Carbon Content on Microstructure and Mechanical Properties of Powder

Metallurgy Steels // Powder Metall. Met. Ceram. 2016. V. 55. No. 3, 4. P. 164—171.

4. Mohd Fauzi M.A., Saud S.N., Hamzah E., Mamat M.F., Ming L.J. In Vitro Microstructure, Mechanical

Properties and Corrosion Behaviour of Low, Medium and High Carbon Steel Under Different Heat Treatments

// J. Bio-Tribo-Corrosion. 2019. V. 5. No. 2.

5. Guo D., Hou Z., Peng Z., Liu Q., Chang Y., Cao J. Influence of superheat on macrosegregation in

continuously cast steel billet from statistical maximum viewpoint // ISIJ Int. 2021. V. 61. No. 3. P. 844—852.

6. Choudhary S.K., Ganguly S. Morphology and segregation in continuously cast high carbon steel billets

// ISIJ Int. 2007. V. 47. No. 12. P. 1759—1766.

7. Wang W., bing Hou Z., Chang Y., hai Cao J. Effect of superheat on quality of central equiaxed grain

zone of continuously cast bearing steel billet based on two-dimensional segregation ratio // J. Iron Steel Res.

Int. 2018. V. 25. No. 1. P. 9—18.

8. Krauss G. Solidification, Segregation, and Banding in Carbon and Alloy Steels // Metall. Mater. Trans.

B Process Metall. Mater. Process. Sci. 2003. V. 34. No. 6. P. 781—792.

9. Flemings M.C. Our understanding of macrosegregation: Past and present // ISIJ Int. 2000. V. 40.

No. 9. P. 833—841.

10. Khan F.A. The effect of soaking on segregation and primary-carbide dissolution in ingot-cast bearing

steel // Metals (Basel). 2018. V. 8. No. 10.

Дефектоскопия

№ 7

2023

24

Л. Эрнандес, Х. Карреон, А. Бедолла

11. Lan P., Tang H., Zhang J. Solidification Microstructure, Segregation, and Shrinkage of Fe-Mn-C

Twinning-Induced Plasticity Steel by Simulation and Experiment // Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall.

Mater. Sci. 2016. V. 47. No. 6. P. 2964—2984.

12. Ennis B.L., Jimenez-Melero E., Mostert R., Santillana B., Lee P.D. The role of aluminium in chemical

and phase segregation in a TRIP-assisted dual phase steel // Acta Mater. 2016. V. 115. P. 132—142.

13. Ji Y., Li Y., Li S., Zhang X., Zhang J. Central segregation of high-carbon steel billet and its heredity to

the hot-rolled wire rods // TMS Annu. Meet. 2016. P. 625—633.

14. Leuschke U., Puwada N.R., Senk D. Influence of micro-segregation in Pb-S-alloyed free machining

steels on the surface quality of the rolled wire-rod // Metall. Ital. 2008. V. 100. No. 5. P. 5—11.

15. Das S., Mathura J., Bhattacharyya T., Bhattacharyya S. Metallurgical investigation of different causes

of center bursting led to wire breakage during production // Case Stud. Eng. Fail. Anal. 2013. V. 1. No. 1.

P. 32—36.

16. Liu L., Sun J., Wang H. Failure analysis procedure of steel wire drawing fracture // 13th Int. Conf.

Fract. 2013. ICF 2013. V. 2. P. 1641—1647.

17. Madhuri V., Gobinath R., Balachandran G. Effect of Carbon on the Microstructure and Mechanical

Properties in Wire Rods Used for the Manufacture of Cold Heading Quality Steels // Trans. Indian Inst. Met.

2019. V. 72. No. 1. P. 155—166.

18. Palit P., Das S., Mathur J. Metallurgical investigation of wire breakage of tyre bead grade // Case Stud.

Eng. Fail. Anal. 2015. V. 4. P. 83—87.

19. ASTM E-381-01 Standard Method of Macroetch Testing Steel Bars, Billets, Bloom, and Forgings.

20. Rowe D., Bhandari C. CRC Handbook of THERMOELECTRICS. 1995.

21. Lavaire N., Merlin J., Sardoy V. Study of Ageing in Strained Ultra and Extra Low // Scr. Mater. 2001.

V. 44. P. 553—559.

22. Lavaire N., Massardier V., Merlin J. Quantitative evaluation of the interstitial content (C and/or N) in

solid solution in extra-mild steels by thermoelectric power measurements // Scr. Mater. 2004. V. 50. No. 1.

P. 131—135.

23. Soldatov A.I., Soldatov A.A., Kostina M.A., Kozhemyak O.A. Experimental studies of thermoelectric

characteristics of plastically deformed steels ST3, 08KP and 12H18N10T // Key Eng. Mater. 2016. V. 685.

P. 310—314.

24. Caballero F.G., Capdevila C., Alvarez L.F., García de Andrés C. Thermoelectric power studies on a

martensitic stainless steel // Scr. Mater. 2004. V. 50. No. 7. P. 1061—1066.

25. Benkirat D., Merle P., Borrelly R. Effects of precipitation on the thermoelectric power of iron-carbon

alloys // Acta Metall. 1988. V. 36. No. 3. P. 613—620.

26. Brahmy R.B.A. Manganese enrichment of cementite and solubility of carbon in low carbon steels

investigated by thermoelectric power measurements. 1994.

27. Perez M., Massardier V., Kleber X. Thermoelectric power applied to metallurgy: Principle and recent

applications // Int. J. Mater. Res. 2009. V. 100. No. 10. P. 1461—1465.

28. MacDonald D.K.C. Thermoelectricity: An Introduction to Principles. Jhon Wiley, 2006.

29. Kleber X., De Lyon I. Surface and Subsurface Metallic Inclusions Detected using Hot Tip Thermoelectric

Power Measurements // ECNDT. 2006. P. 1—8.

30. Simonet L., Kleber X., Fouquet F., Saillet S. Characterization of Segregated Areas in Ferritic Steels by

Thermoelectric Power Measurement // Eur. Conf. NDE. 2006. P. 1—9.

31. Xiao Y., Li W., Zhao H.S., Lu X.W., Jin X.J. Investigation of carbon segregation during low temperature

tempering in a medium carbon steel // Mater. Charact. 2016. V. 117. P. 84—90.

32. Carreon H. Thermoelectric detection of fretting damage in aerospace materials // Russ. J. Nondestruct.

Test. 2014. V. 50. P. 684—692.

33. Lukhvich A.A., Sharando V.I., Novikov S.A. Applications of thermoelectric method to studying initial

stages of deposition of electrolytic coatings // Russ. J. Nondestruct. Test. 2000. V. 36. P. 465—470.

34. Abouellail A.A., Chang T., Soldatov A.I. Laboratory Substantiation of Thermoelectric Method for

Monitoring Contact Resistance // Russ. J. Nondestruct. Test. 2022. V. 58. No. 12. P. 1153—1161.

35. Abouellail A.A., Chang J., Soldatov A.I. Influence of Destabilizing Factors on Results of Thermoelectric

Testing // Russ. J. Nondestruct. Test. 2022.V. 58. No. 7. P. 607—616.

Дефектоскопия

№ 7

2023