ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, 2023, том 59, № 11, с. 1500-1514

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

УДК 517.968.48

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ

ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА СВЁРТКИ

НА ВСЕЙ ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

© 2023 г. А. А. Давыдов, Х. А. Хачатрян, А. С. Петросян

Для специальной системы интегральных уравнений свёрточного типа с монотонной и вы-

пуклой нелинейностью, естественно возникающей при поиске стационарных или предель-

ных состояний в различных динамических моделях прикладного характера, например в

моделях распространения эпидемий, доказаны теоремы существования либо отсутствия

нетривиального ограниченного решения с пределами на ±∞ в зависимости от этих значе-

ний и структуры матричного ядра исследуемой системы. Также изучен вопрос единствен-

ности такого решения при его наличии. Приведены конкретные примеры систем, парамет-

ры которых удовлетворяют ограничениям сформулированных теорем.

DOI: 10.31857/S0374064123110055, EDN: PDZECG

Введение. В настоящей работе изучается существование нетривиального решения систе-

мы нелинейных интегральных уравнений типа свёртки

∞

∫

∑

fi(x) =

λj(x)

Kij(x - t)Gj(fj(t))dt, i = 1,n, x ∈ R,

(1)

j=1

-∞

относительно искомой ограниченной на числовой прямой вектор-функции f = (f1, . . . , fn)т,

имеющего конечные пределы на ±∞, гдет - знак транспонирования. При этом предполагает-

ся, что матричное ядро K := K(x) = (Kij (x))ni,j=1 (здесь и далее, если не оговорено противное,

индексы i и j изменяются от 1 до n) обладает следующими свойствами:

a) симметрично K = Kт и чётно K(-x) = K(x);

b) элементы ядра положительны, непрерывны, ограничены∫и интегрируемы на всей пря-

∞

мой, при этом спектральный радиус матрицы A = (aij ), aij =

Kij(x)dx, равен единице;

-∞

∫∞

c) элементы ядра монотонно убывают при удалении от нуля, а

|x|Kij (x) dx < +∞.

-∞

В силу свойств a), b) и теоремы Перрона (см. [1, с. 260]) у матрицы A существует положи-

тельный собственный вектор с собственным числом единица - спектральным радиусом этой

матрицы. Зафиксируем такой вектор и обозначим его через η.

Понятно, что разрешимость системы (1) может зависеть и от функций Gj и λj на прямой.

Относительно первых будем предполагать, что каждая из них:

A) непрерывная и монотонно возрастающая на всей прямой;

B) строго выпуклая вверх на положительной полуоси, Gi(ηi) = ηi;

C) нечетная.

И пусть каждая из функций λi :

I) непрерывна, положительна, не превосходит единицы и отделена от нуля;

II) имеет единичные пределы на ±∞ и интегрируема на прямой разностью 1 - λi.

Положим ϵi = inf

λi(x). В силу I) имеем ϵi > 0.

x∈R

При различных значениях параметров K, Gj и λj система (1) естественно возникает в

различных разделах математической физики, в эконометрике, в математической биологии.

Например, скалярные и векторные интегральные уравнения такого типа встречаются в ки-

нетической теории газов (при изучении нелинейного интегро-дифференциального уравнения

1500

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1501

Больцмана в рамках модифицированной модели Бхатнагара-Гросса-Крука), в теории нели-

нейного переноса излучения (в неоднородных средах и в спектральных линиях), в динамиче-

ской теории p-адических открытых, замкнутых и открыто-замкнутых струн (для скалярного

поля тахионов), в математической теории распределения дохода (в рамках модифицированной

нелинейной модели Саргана) и в математической теории распространения эпидемических за-

болеваний (в рамках модели Дикмана-Капера) (см. [2-12]). При единичных λi существование

и единственность ограниченного монотонно возрастающего нечётного непрерывного решения

системы (1) с граничными условиями lim

fi(x) = ±ηi обсуждались в работах [13] и [14], а

x→±∞

при λi(x) ≥ 1 аналогичные вопросы изучались в [15]. Отметим также, что скалярные аналоги

системы (1) достаточно подробно исследованы в статьях [16-20] при различных ограничениях

на параметры системы.

Как отмечено выше, мы ищем решение системы (1) с конечными пределами на бесконеч-

ности. Обозначим

γi := lim

fi(x), βi := lim

fi(x).

x→-∞

x→+∞

Сначала вопрос существования или отсутствия нетривиального решения этой системы бу-

дет исследован при единичных значениях λj в следующих случаях:

p1) γi ≥ 0, βi ≥ 0;

p2) γi ≤ 0, βi ≤ 0;

p3) γi < 0, βi > 0;

p4) γi > 0, βi < 0.

Покажем, что у системы (1) нет нетривиальных ограниченных решений в первых двух

случаях (и при единичных λi), есть монотонное решение в последних двух (где применим

результаты из [13] и [14])). Затем, при λi(x) ≡ 1, докажем существование и единственность

непрерывного положительного решения системы (1) с предельными условиями

lim

fi(x) = ηi

x→±∞

и интегрируемыми разностями ηi - fi.

Далее будут приведены параметры системы (1), имеющие прикладной характер и удовле-

творяющие всем условиям доказанных теорем.

1. Обозначения и вспомогательные факты.

1.1. Существование решения при λj ≡ 1. Наряду с системой (1), при единичных λj

рассмотрим следующую систему интегральных уравнений с суммарно-разностным ядром на

полупрямой R+ = [0, +∞):

∞

∫

∑

Qi(ϕi(x)) =

(Kij (x - t) - Kij(x + t))ϕj (t) dt,

(2)

j=1 0

относительно неотрицательной ограниченной вектор-функции ϕ(x) = (ϕ1(x), . . . , ϕn(x))т, где

Qi - обратная функция к Gi на R+. Согласно [13] система (2) имеет нетривиальное непре-

рывное неубывающее решение с нулевым значением в нуле, положительным вне нуля и пре-

дельным значением η на бесконечности и, кроме того, с интегрируемой разностью η - ϕ.

Прямые вычисления показывают, что функции

{

Qi(ϕi(x)),

если x ≥ 0,

fi(x) =

-Qi(ϕi(-x)),

если x < 0,

являются решением исходной системы (1) при единичных λi. Это решение непрерывное,

нечётное, неубывающее с предельными значениями ±η и интегрируемыми разностями ±η -f

на ±∞ соответственно.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1502

ДАВЫДОВ и др.

В силу нечётности функций Gj решением системы (1) является и вектор-функция -f, а

также сдвиги fc(x) = f(x + c), c ∈ R, найденного решения, в чем легко убедиться прямой

проверкой (напомним, что рассматривается случай единичных параметров λj ).

1.2. Априорная оценка ограниченного решения системы (1). Пусть f∗ - ограни-

ченное решение системы (1) на всей прямой. Положим

αi := sup|f∗i(x)|.

x∈R

Имеет место

Лемма 1. При условиях a), b), A)-C) и I) имеет место следующая оценка сверху:

αi ≤ ηi, i = 1,n.

Доказательство. В силу Kij > 0, нечётности и монотонности функций Gj из (1) имеем

∫

∞

∫

∞

∑

∑

|f∗i(x)| ≤

Kij(x - t)|Gj(f∗j(t))|dt =

Kij(x - t)Gj(|f∗j(t)|)dt ≤

j=1-∞

j=1-∞

∫

∞

∑

∑

∑

Gj (αj )

≤ Gj(αj) Kij(y)dy =

aijηj

≤ max

aijηj,

ηj

1≤j≤n

η

j

j=1

j=1

j=1

-∞

откуда в силу определения супремума и равенства Aη = η получим

)

(Gj(αj)

αi ≤ Mηi c M = max

(3)

1≤j≤n

ηj

Взяв в (3) вместо индекса i индекс j0, при котором достигается максимум M, имеем

αj0 ≤ Gj0(αj0 ).

Так как αj0 ≥ 0, то в силу непрерывности и строгой выпуклости функции Gj0 вверх на R+

из соотношения Gj0 (ηj0 ) = ηj0 получаем, что последнее неравенство возможно только при

αj0 ≤ ηj0 . Отсюда, с учётом монотонности функции Gj0 и (3), находим

Gj0 (ηj0 )

αi ≤ ηi

=ηi.

ηj0

Лемма доказана.

1.3. Разрешимость вспомогательной системы уравнений. Рассмотрим вспомога-

тельную систему уравнений

∑

ξi =

aijεjGj(ξj)

(4)

j=1

относительно неизвестного вектора ξ с неотрицательными компонентами, где

εj := inf

λj(x) ∈ (0,1),

(5)

x∈R

а матрица A = (aij ) описана выше. Имеет место

Лемма 2. Пусть матрица A симметрична, имеет положительные компоненты и еди-

ничный спектральный радиус. Тогда система уравнений (4) имеет не более одного неотрица-

тельного ненулевого решения, если выполнены условия A), B) и (5).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1503

Доказательство. Допустим противное, т.е. что система (4) имеет два различных таких

решения ξ

ξ, и пусть ξi∗

ξi∗. Отметим, что все компоненты этих решений положитель-

ны, поскольку все слагаемые в правой части системы неотрицательны в силу наложенных

условий, при этом слагаемое для положительной компоненты решения положительно. В силу

положительности чисел εj и aij из (4) имеем

∑

|ξi

ξi| ≤

aijεj|Gj(ξj) - Gj

ξj)|.

(6)

j=1

Используя симметричность матрицы A, из (6) найдём

∑

∑

∑

εiGi

ξi)|ξi

ξi| ≤

εiGi

ξi)

aijεj|Gj(ξj) - Gj

ξj)| =

i=1

i=1

j=1

∑

∑

∑

= εj|Gj(ξj)-Gj

ξj)|

ajiεiGi

ξi) =

εj

ξj|Gj(ξj) - Gj

ξj)|

j=1

i=1

j=1

или

∑

εi(Gi

ξi)|ξi

ξi|

ξi|Gi(ξi) - Gi

ξi)|) ≤ 0.

i=1

Обозначим Π := {i ∈ {1, 2, . . . , n} : ξi

ξi}. Очевидно, что Π = ∅, так как i∗ ∈ Π.

Для индексов, не лежащих в Π, слагаемые в последней сумме равны нулю, а для оставшихся

слагаемых эту сумму можно записать в виде

)

∑

(Gi

ξi)

|Gi(ξi) - Gi

ξi)|

εi

ξi|ξi

ξi|

-

≤ 0.

ξi

|ξi

ξi|

i∈Π

Но последнее неравенство невозможно, поскольку в силу строгой выпуклости функций Gi на

положительной полуоси и равенстве нулю в нуле для всех i ∈ Π имеем строгое неравенство

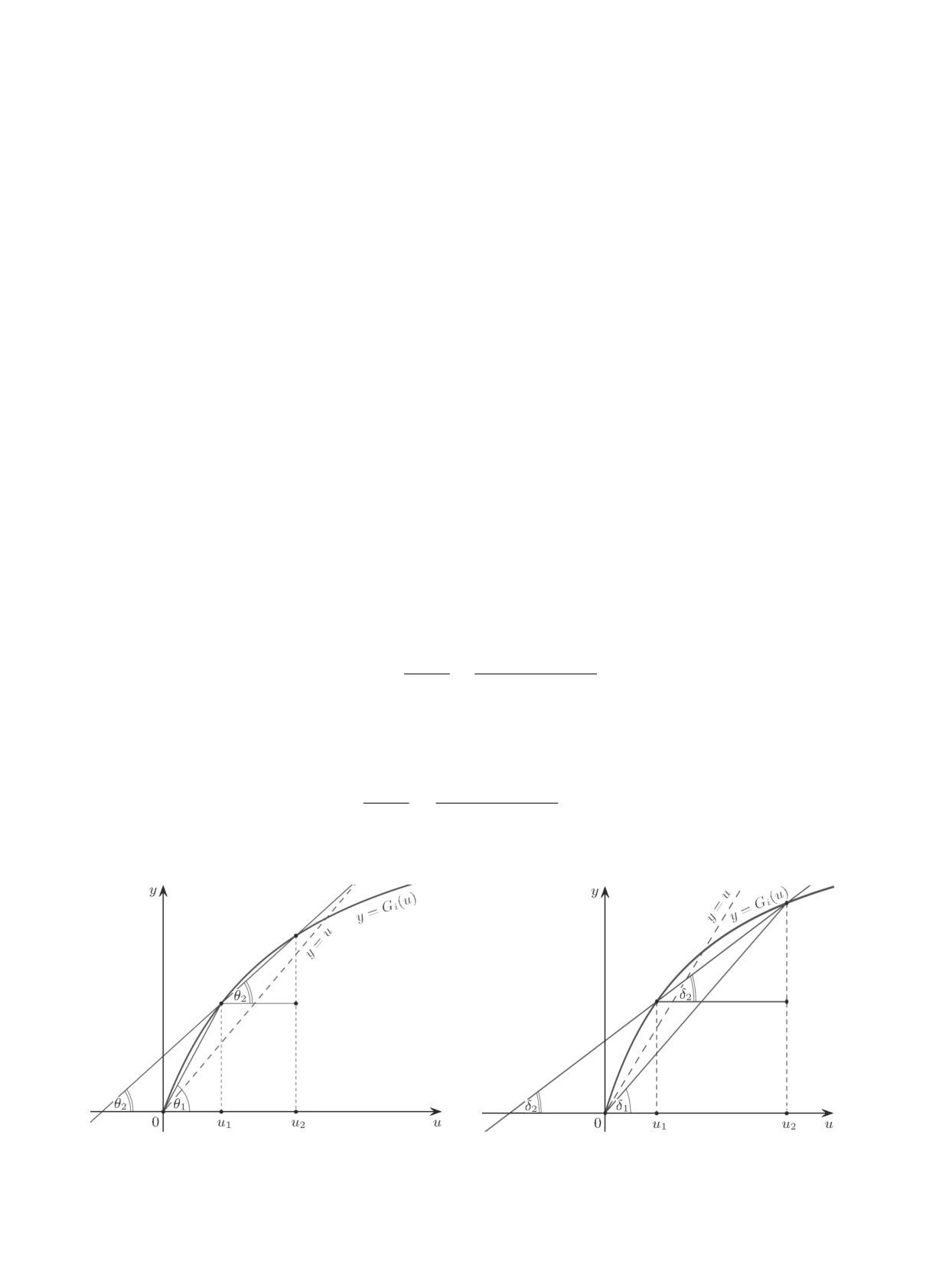

(рис. 1 и 2)

Gi

ξi)

|Gi(ξi) - Gi

ξi)|

>

ξi

|ξi

ξi|

Следовательно, Π = ∅ и ξ

ξ. Лемма доказана.

Рис. 1. Пересечение графика функции y = Gi(u)

Рис. 2. Пересечение графика функции y = Gi(u)

с прямой, проходящей через точки

(0, 0) и

с прямой, проходящей через точки

(0, 0) и

(u1, Gi(u1)).

(u2, Gi(u2)).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1504

ДАВЫДОВ и др.

Теперь исследуем вопрос существования положительного решения системы (4). Справед-

лива

Лемма 3. В условиях леммы 2 система уравнений (4) имеет положительное решение ξ,

компоненты которого отделены от нуля и меньше соответствующих компонент η, если

либо для некоторого k ∈ {1, 2 . . . , n}

Gk(u)

→ +∞ при u → +0,

(7)

u

либо для всех этих индексов последний предел конечен (и равен G′k(0)), а

∑

εjakjηjG′j(0) > ηk,

(8)

j=1

Замечание 1. В частности, компоненты искомого решения удовлетворяют двойному нера-

венству

c∗ηi ≤ ξi < ηi

(9)

с некоторой положительной константой c∗.

Доказательство. В качестве нулевого приближения к такому решению возьмём ξ(0) = η,

а за последующие приближения возьмём итерации по системе (4):

∑

ξ(p+1)i =

aijεjGj(ξ(p)j), p ∈ N⋃ {0}.

(10)

j=1

Эти последовательные приближения монотонно убывают, что легко проверить индукцией по p,

поэтому для доказательства существования предела этих приближений (и тем самым нужного

решения) достаточно показать, что они ограничены снизу положительной константой.

С этой целью рассмотрим следующие функции χi на промежутке (0, 1]:

∑

1

Gj (vηj )

χi(v) :=

εjaijηj

- 1, v ∈ (0, 1].

ηi

vηj

j=1

Они непрерывны на (0, 1] в силу непрерывности функций Gi; монотонно убывают на (0, 1],

поскольку из-за строгой выпуклости вверх функций Gi на положительной полуоси отношение

Gj (u)/u монотонно убывает на луче (0, +∞); имеют отрицательные значения в единице:

∑

∑

1

1

χi(1) =

εjaijηj - 1 <

aijηj - 1 = 0,

ηi

η

j=1

i j=1

поскольку Gj (ηj ) = ηj, εj ∈ (0, 1), а Aη = η.

Далее, предел lim

χi(v) существует. Он равен +∞ при выполнении условия (7) и поло-

v→0+

жителен при выполнении условия (8). В обоих случаях в силу монотонного убывания функции

χi на (0,1] и отрицательности eё значений в единице существует единственное значение ci ∈

∈ (0, 1) такое, что χi(ci) = 0. Положим

c∗ := min

ci

1≤i≤n

и покажем, что итерации ξ(p)i из (10) удовлетворяют двойному неравенству (9). Для этого

воспользуемся индукцией по номеру итерации. При p = 0 это верно в силу выбора первого

приближения ξ(0) = η. Пусть эта оценка верна для некоторого номера итерации p.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1505

Отсюда, учитывая монотонность функций Gi и χi, имеем соотношения

∑

∑

ξ(p+1)i =

aijεjGj(ξ(p)j) ≥

aijεjGj(c∗ηj) = (χi(c∗) + 1)c∗ηi ≥ (χi(ci) + 1)c∗ηi = c∗ηi.

j=1

j=1

Следовательно, оценка (9) справедлива для итераций (10). Учитывая монотонное убывание

этих итераций, получаем, что они имеют предел при p → ∞ и предельный вектор является

положительным решением системы (4). Лемма доказана.

1.4. Возможные значения {γi}ni=1 и {βi}ni=1 в случаях p1)-p4). Покажем, что

в случаях p1)-p4) величины γi и βi могут принимать только значения 0 и ±ηi. Точнее,

справедлива следующая

Лемма 4. При выполнении условий a), b), A)-C) и II) величины γi и βi могут принимать

только значения:

1) или нулевые, или ηi в любом сочетании в случае p1);

2) или нулевые, или -ηi в любом сочетании в случае p2);

3) γi = -ηi, βi = ηi в случае p3);

4) γi = ηi, βi = -ηi в случае p4).

Всюду i ∈ {1, 2, . . . , n}.

Доказательство. Если функция F ∈ L∞(R) и существуют конечные пределы на ±∞,

то для функции T ∈ L1(R) верно равенство

∫

∞

∫

∞

lim

T (x - t)F (t) dt =

T (y) dy lim F (x)

x→±∞

x→±∞

-∞

-∞

(см. [21]). Отсюда, а также в силу условий lim

λj(x) = 1 и A), получаем, что величины

x→±∞

{γi}ni=1

и {βi}ni=1 удовлетворяют системе уравнений

∑

τi =

aijGj(τj),

(11)

j=1

которая имеет единственное решение τi = ηi в классе неотрицательных ненулевых решений

(см. лемму 2.1 в [14]).

Следовательно, справедливо утверждение 1) леммы 4. В силу нечётности функций Gi сис-

тема (11) имеет и решение противоположного знака τ∗ = -η, и, аналогично, оно единственно

в классе неположительных ненулевых решений. Отсюда получаем справедливость оставшихся

утверждений леммы 4. Лемма доказана.

2. О знакопостоянных ограниченных решениях (1). Изучим существование нетри-

виальных ограниченных решений системы (1) при единичных λi. Возможные значения {γi}

и {βi}, при которых могут существовать такие решения, указаны в лемме 4.

2.1. Отсутствие нетривиальных знакопостоянных решений. Имеет место

Теорема 1. При единичных λi, выполнении условий a)-c), A)-C) и G′j (+0) < +∞ сис-

тема (1) в классе знакопостоянных ограниченных функций имеет только нулевое решение,

если γi = βi = 0, i = 1, n.

Доказательство. Докажем для случая неотрицательных решений (для неположительных

рассуждения аналогичны). Рассмотрим произвольное ограниченное неотрицательное непре-

рывное решение f системы (1) с нулевыми пределами на бесконечности. В силу его непре-

рывности и этих пределов существует число δ > 0 такое, что при |x| ≥ δ справедливы

неравенства

0 ≤ fi(x) ≤ ηi/2.

5

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1506

ДАВЫДОВ и др.

Покажем, что компоненты решения f интегрируемы. Это достаточно сделать на любом

полуинтервале, примыкающем к бесконечности, возьмём [δ, +∞) и произвольное R, R > δ.

В силу условий A)-C) для функции Gi справедливы оценки

Gi(ηi/2)

Gi(ηi/2)

Gi(u) ≥

u при u ∈ [0, ηi/2], di :=

> 1.

(12)

ηi/2

ηi/2

Используя их, оценку из леммы 1, условия a)-c), A)-C) и теорему Фубини (см. [22, с. 317]), из

(1) будем иметь

∫

∑ ∫R

∑ ∫R

ηi (ηi - fi(x))dx =

ηi

Kij(x - t)(ηj - Gj(fj(t)))dtdx ≤

i=1

i=1

δ

δ j=1-∞

0

δ

∫

∫

∫

∫

≤ ηj ηi

Kij(x - t)dtdx +

ηj

ηi

Kij(x - t)dtdx +

j=1

i=1

j=1

i=1

δ -∞

δ

0

∫

∫

∞

∫

R

∑

∑ ∫R

+ ηj ηi

Kij(x - t)dtdx +

ηi

Kij(x - t)(ηj - Gj(fj(t)))dtdx ≤

j=1

i=1

j=1 i=1

δ R

δ δ

∫

∫

∞

∫

∫

δ

≤ ηj ηi

Kij(y)dy dx +

ηj

ηi

Kij(x - t)dtdx +

j=1

i=1

j=1

i=1

0

x

δ

0

∫

∫

∞

∫

R

∑∑

+ ηj ηi

Kij(t - x)dtdx +

ηiaij (ηj - Gj(fj(t)))dtdx ≤

j=1

i=1

j=1 i=1

0

R

δ

∫

∫

∫

x

≤ ηj ηi yKij(y)dy + ηj ηi

Kij(y)dy dx +

j=1

i=1

j=1

i=1

0

δ x-δ

∫

∫

∞

∑ ∫R

+ ηj ηi

Kij(y)dy dx +

ηj (ηj - Gj(fj(t)))dt ≤

j=1

i=1

j=1

0 R-x

δ

∫

∫

∫

∞

≤ ηj ηi yKij(y)dy + ηj ηi

Kij(y)dy dx +

j=1

i=1

j=1

i=1

0

δ x-δ

∫

∫

∞

∑ ∫R

+ ηj ηi

Kij(y)dy dt +

ηj (ηj - djfj(t))dt ≤

j=1

i=1

j=1

0

t

δ

∫

∑ ∫R

≤3

ηj

ηi

yKij(y)dy +

ηj (ηj - djfj(x))dx,

j=1

i=1

j=1

0

δ

откуда следует, что

∫

R

∫

∑

ηi(di - 1) fi(x)dx ≤ 3

ηj

ηi

yKij(y)dy.

i=1

j=1

i=1

δ

0

(Аналогично можно доказать, что fi ∈ L1(-∞, 0).)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1507

Отсюда при R → +∞ получаем интегрируемость компонент решения на луче (δ, +∞),

что и требовалось, а также неравенство

∫

∞

∫

∑

ηi(di - 1) fi(x)dx ≤ 3

ηj

ηi

yKij(y)dy.

i=1

j=1

i=1

δ

0

Тогда в силу непрерывности и интегрируемости ядер Kij и ограниченности и интегрируемости

fi из (1) в силу условия A), а также непрерывности свёртки суммируемых и ограниченных

функций (см. [23]) заключаем, что компоненты fi непрерывны.

Далее в силу G′j (+0) < +∞, Aη = η, условия a) и теоремы Фубини имеем

∫

∑ ∫∞

∑ ∫∞

ηi

fi(x)dx =

ηi

Kij(x - t)Gj(fj(t))dtdx =

i=1

i=1

j=1-∞

-∞

-∞

∫

∞

∑∑

∑ ∫∞

=

aijηi

Gj (fj(t)) dt =

ηj

Gj (fj (t)) dt.

j=1 i=1

j=1

-∞

-∞

Приравнивая крайние выражения в этой цепочке равенств, находим

∑ ∫∞

ηi

(Gi(fi(x)) - fi(x)) dx = 0.

i=1

-∞

Подынтегральные выражения в последнем равенстве неотрицательны (поскольку Gi(u) ≥ u

при u ∈ [0, ηi] и 0 ≤ fi ≤ ηi) и непрерывны. Следовательно, это равенство возможно лишь

при выполнении тождества

Gi(fi(x)) ≡ fi(x)

на всей прямой. Отсюда, учитывая lim

fi(x) = 0 и выполнение равенства Gi(u) = u лишь

x→±∞

при u = 0, ±ηi, находим fi ≡ 0. Теорема доказана.

Справедлива также

Теорема 2. При единичных λi и выполнении условий a)-c), A)-C) система (1) в классе

знакопостоянных ограниченных функций имеет только постоянное решение f = ±η, если

соответственно γi = βi = ±ηi, i = 1,n.

Доказательство. Для определённости рассмотрим случай неотрицательных решений.

Пусть f - любое решение системы (1) c предельным значением η на ±∞. Существует число

Δ > 0 такое, что при |x| ≥ Δ справедливы неравенства fi(x) ≥ ηi/2. Отсюда и из леммы 1

при |x| ≥ Δ имеем соотношения

ηi/2 ≤ fi(x) ≤ ηi.

Далее в силу выпуклости вверх функций Gi на R+, их нечётности и условия A) при |x| ≥ Δ

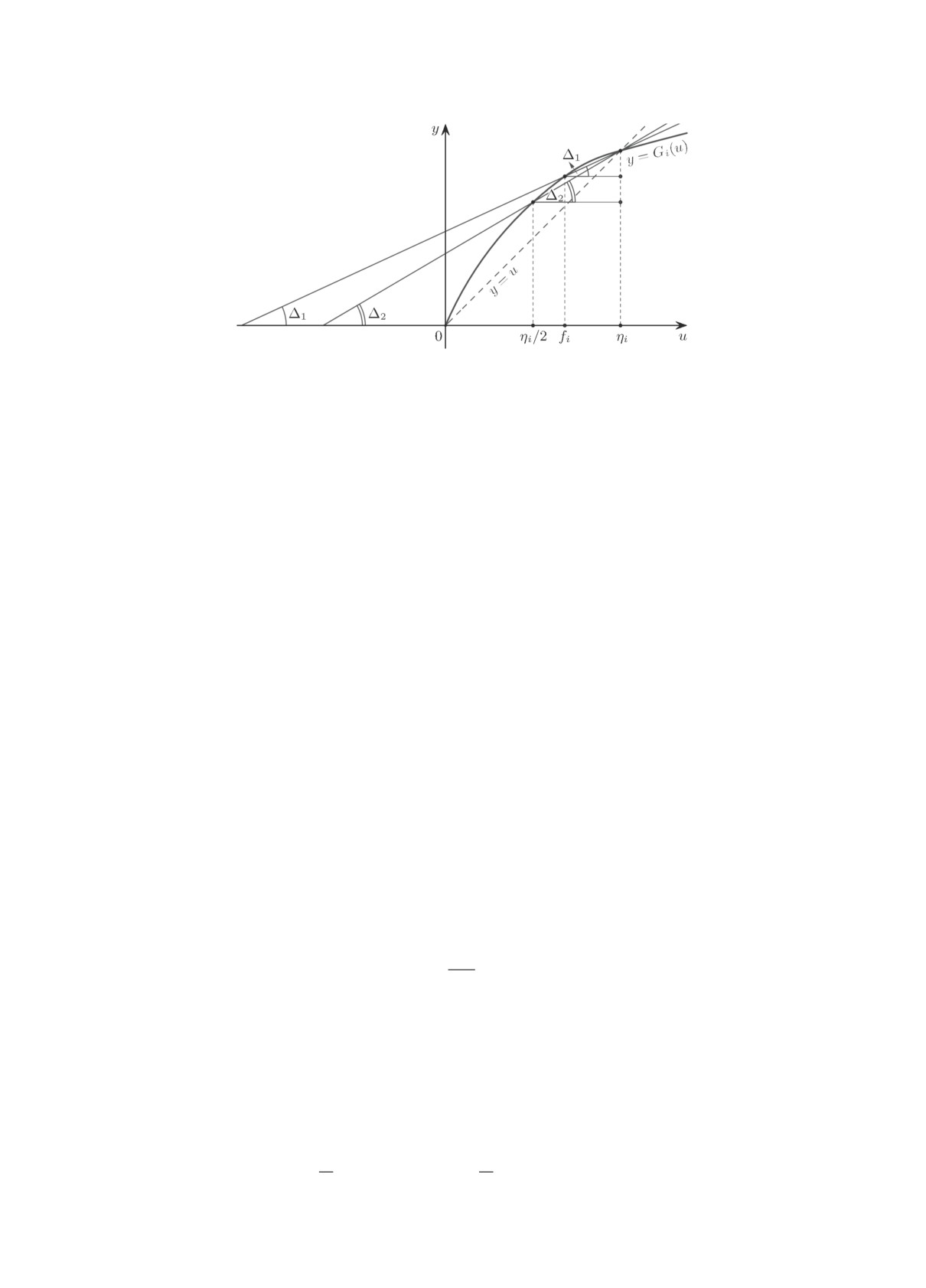

справедливы следующие неравенства (рис. 3):

ηi - Gi(ηi/2)

ηi - Gi(fi(x)) ≤ qi(ηi - fi(x)), qi :=

∈ (0, 1),

(13)

ηi/2

что легко проверить. Используя эти неравенства и рассуждая по аналогии с доказательством

предыдущей теоремы, будем иметь

∫

∞

∫

∑

ηi(1 - qi) (ηi - fi(x))dx ≤ 3

ηj

ηi

yKij(y)dy.

i=1

j=1

i=1

Δ

0

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

5∗

1508

ДАВЫДОВ и др.

Рис. 3. Пересечение графика функции y = Gi(u) с прямой, про-

ходящей через точки (ηi/2, Gi(ηi/2)) и (ηi, ηi).

Аналогично верно

0

∫

∫

∑

∑ n∑

ηi(1 - qi)

(ηi - fi(x)) dx ≤ 3

ηj

ηi

Kij(y)(-y)dy.

i=1

j=1

i=1

-∞

-∞

Отсюда вытекает, что функции ηi - fi интегрируемы на прямой.

Далее в силу системы (1) и условия Aη = η имеем равенство

∞

∫

∑

ηi - fi(x) =

Kij(x - t)(ηj - Gj(fj(t)))dt, x ∈ R.

j=1-∞

Умножим обе его части на ηi, проинтегрируем результат по прямой и просуммируем по i.

В результате, учитывая определение матрицы A, условие Aη = η и применяя теорему Фуби-

ни, получаем

∑ ∫∞

∑ ∫∞

ηi

(ηi - fi(x)) dx =

ηj

(ηj - Gj (fj(t))) dt

i=1

j=1

-∞

-∞

или

∑ ∫∞

ηi

(Gi(fi(x)) - fi(x)) dx = 0.

i=1

-∞

Заключительные рассуждения те же, что и в доказательстве предыдущей теоремы, только

теперь будем иметь fi(x) ≡ ηi. Теорема доказана.

2.2. Об отсутствии знакопостоянных решений системы. Справедлива

Теорема 3. При единичных λj и выполнении условий a)-c) и A)-C) система (1) не имеет

знакопостоянных ограниченных решений, если γi = 0, βi = ηi (либо γi = 0, βi = -ηi, либо

γi = ηi, βi = 0, либо γi = -ηi, βi = 0), i = 1,n.

Доказательство. Доказательство проведём лишь для первого случая, поскольку для

остальных рассуждения аналогичны. Допустим противное, что при γi = 0, βi = ηi в условиях

последней теоремы существует знакопостоянное ограниченное решение f системы (1), тогда

оно неотрицательно и по условию

lim

fi(x) = 0,

lim

fi(x) = ηi.

x→-∞

x→+∞

Отсюда получаем, что существует положительное число r такое, что

ηi

ηi

0 ≤ fi(x) ≤

при x < -r,

≤ fi(x) ≤ ηi при x > r.

(14)

2

2

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1509

Теперь проведём рассуждения аналогично как в доказательстве теоремы 2 и получим, что

ηi - fi ∈ L1(0,+∞).

(15)

Докажем, что fi ∈ L1(-∞, 0). Возьмём отрицательное число R. Учитывая Aη = η, (12),

(14), условия a)-c) и A)-C), из системы (1) будем иметь

∫

∫

∫

R

ηi (ηi - fi(x))dx ≤

ηj

ηi

Kij(x - t)dtdx +

i=1

j=1

i=1

R

R -∞

∫

∫

∑

+

ηi

Kij(x - t)(ηj - Gj(fj(t)))dtdx +

j=1 i=1

R R

∫

∫

0

∫

∫

∞

+ ηj ηi

Kij(x - t)dtdx +

ηj

ηi

Kij(x - t)dtdx ≤

j=1

i=1

j=1

i=1

R -r

R 0

∫

∫

R

∫

∑∑

≤ ηj ηi

Kij(t - x)dtdx +

ηiaij (ηj - Gj(fj(t)))dt +

j=1

i=1

j=1 i=1

R -∞

R

∫

∫

∫

0

∫

x

∑ n∑

+ ηj ηi

Kij(y)dy dx +

ηj

ηi

Kij(y)dy dx ≤

j=1

i=1

j=1

i=1

-∞ x

-∞ -∞

∫

0

∫

∫

∑ n∑

∑∑

≤ ηj ηi

Kij(y)dy dx +

ηiaji (ηj - Gj(fj(t)))dt +

j=1

i=1

j=1 i=1

R -∞

R

∫

∫

∫

0

∑ n∑

+ ηj ηi

Kij(y)dy dx +

ηj

ηi

Kij(y)(-y)dy ≤

j=1

i=1

j=1

i=1

-∞ -∞

-∞

∫

0

∫

z

∫

∫

0

∑ n∑

∑ n∑

≤ ηj ηi

Kij(y)dydz +

ηj (ηj - djfj(t))dt + 2

ηj

ηi

Kij(y)(-y)dy ≤

j=1

i=1

j=1

j=1

i=1

R -∞

R

-∞

∫

∫

0

∑ n∑

≤ ηj (ηj - djfj(t))dt + 3 ηj ηi Kij(y)(-y)dy,

j=1

j=1

i=1

R

-∞

откуда получим

∫

∫

0

∫

∑

∑ n∑

ηi(di - 1) fi(x)dx ≤ 3

ηj

ηi

Kij(y)(-y)dy = 3

ηj

ηi

Kij(y)y dy.

(16)

i=1

j=1

i=1

j=1

i=1

R

-∞

0

Устремив в (16) число R → -∞, придём к включению fi ∈ L1(-∞, -r). Следовательно,

в силу непрерывности fi получаем нужное включение fi ∈ L1(-∞, 0). Отсюда и из (15)

следует, что

fj(x)(ηj - fj(x)) ∈ L1(R).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1510

ДАВЫДОВ и др.

Из последнего включения, учитывая, что fj(x) ≤ ηj на прямой и, следовательно, fj(x) ≤

≤ Gj(fj(x)) на прямой, получаем, что

fj(x)(ηj - Gj(fj(x))) ∈ L1(R).

Умножим теперь обе части (1) на (ηi -Gi(fi(x))), проинтегрируем по прямой и просуммируем

по всем i. Применяя к результату теорему Фубини с учётом условий Aη = η и a)-c), A)-C),

будем иметь

∫

∫

∞

∫

∞

∑

∑

(ηi - Gi(fi(x)))fi(x) dx =

(ηi - Gi(fi(x)))

Kij(x - t)Gj(fj(t))dtdx =

i=1-∞

i=1-∞

j=1-∞

∫

∞

∫

∞

∑

∑

=

Gj (fj(t))

Kij(x - t)(ηi - Gi(fi(x)))dxdt =

j=1-∞

i=1-∞

∫

∞

∫

∞

)

∫

∞

∑

∑

∑

∑

=

Gj (fj(t))

ajiηi -

Kji(t - x)Gi(fi(x))dx dt =

(ηj - fj(t))Gj (fj(t)) dt.

j=1-∞

i=1

i=1-∞

j=1-∞

Оставив крайние выражения в последней цепочке равенств, найдём

∫

[(ηi - Gi(fi(x)))fi(x) - (ηi - fi(x))Gi(fi(x))] dx = 0.

(17)

i=1-∞

В силу непрерывности компоненты fi и её пределов (0 и ηi на -∞ и +∞ соответственно),

существуют xi ∈ R и δi > 0 такие, что 0 < fi(xi) < ηi при x ∈ Ii := (xi - δi, xi + δi).

Определим множества

Wi := {x ∈ R : fi(x) = 0, fi(x) = ηi}.

Эти множества непусты, так как Ii ⊂ Wi, и имеют положительную меру (возможно, беско-

нечную). В силу леммы 1 имеем 0 ≤ fi ≤ ηi, поэтому на этом множестве

0 < fi(x) < ηi.

Нетрудно видеть, что (17) равносильно равенству

)

∑∫

(ηi - Gi(fi(x))

Gi(fi(x))

fi(x)(ηi - fi(x))

-

dx = 0.

(18)

ηi - fi(x)

fi(x)

i=1

Wi

Из строгой выпуклости вверх функции Gi на R+ имеем

Gi(fi(x))

ηi - Gi(fi(x))

>

,

x∈Wi.

fi(x)

ηi - fi(x)

Отсюда получаем, что неотрицательное подынтегральное выражение в равенстве (18) поло-

жительно на Ii, поэтому левая часть этого равенства положительна. Получили противоречие.

Следовательно, наше допущение неверно и теорема доказана.

Замечание 2. Как известно, в одномерном случае система (1) при положительном первом

моменте ядра и достаточно сильных ограничениях на нелинейность и ядро может иметь моно-

тонно возрастающее положительное непрерывное и ограниченное на R решение f с f(-∞) =

= 0 и f(+∞) = η > 0 (см., например, [11, 12]). Отсутствие такого решения для системы (1)

обусловлено свойством чётности ядра K, при которой этот момент равен нулю.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1511

Замечание 3. Вопрос существования или отсутствия знакопеременных и ограниченных

на R решений для случаев: 1) γi = 0, βi = ηi; 2) γi = ηi, βi = 0; 3) γi = 0, βi = -ηi;

4) γi = -ηi, βi = 0 остаётся открытым.

Замечание 4. Как было отмечено выше, в случаях p3) и p4) система (1) при единичных

λi имеет знакопеременное нечётное и ограниченное решение.

3. Разрешимость системы при λj ≡ 1.

3.1. Построение знакопостоянного ограниченного решения.

Теорема 4. При выполнении условий a)-c), A)-C), I), II) и λj (x) ≡ 1 система (1) имеет

положительное непрерывное и ограниченное на R решение f с предельным значением η на

±∞ и интегрируемыми на прямой разностями ηi - fi, i = 1,n.

Доказательство. Для поиска решения рассмотрим последовательность итераций по сис-

теме (1):

∞

∫

∑

f(p+1)i(x) =

λj(x)

Kij(x - t)Gj(f(p)j(t))dt, f(0)i(x) ≡ ηi,

(19)

j=1

-∞

где p ∈ N

⋃ {0}. Индукцией по p легко показать, что это убывающая последовательность, в

частности, на прямой f(p)i(x) ≡ ηi при p ≥ 1. Покажем, что эта последовательность ограни-

чена снизу, а именно всюду

f(p)i(x) ≥ ξi

(20)

при всех p, где ξ - единственное неотрицательное ненулевое решение системы уравнений (4)

(см. леммы 2 и 3). Для этого воспользуемся индукцией по номеру итерации.

При p = 0 неравенство (20) справедливо в силу (9). Предположим, что оно имеет место

при некотором возможном p. Отсюда и из (19) в силу условий I), A), B), a), b) с учётом (4)

имеем

∞

∫

∑

∑

f(p+1)i(x) ≥

λj(x)Gj(ξj)

Kij(x - t)dt ≥

εjaijGj(ξj) = ξi, x ∈ R+.

j=1

j=1

-∞

Следовательно, наша последовательность итераций ограничена снизу и, таким образом, имеет

предел fi при p → +∞. Этот предел положителен, поскольку ограничения ξi снизу по-

ложительны, и ввиду предельной теоремы Б. Леви [22, с. 303] удовлетворяет системе (1).

И итерации, и этот предел являются непрерывными функциями на прямой, так как таковыми

являются функции λi, Kij и Gi, есть условие I) и непрерывность свёртки суммируемых и

ограниченных на прямой функций.

Покажем интегрируемость разности ηi - fi. Имеем оценку

∞

∫

∑

0 ≤ ηi - f(p+1)i(x) =

Kij(x - t)(ηj - λj(x)Gj(f(p)j(t)))dt ≤

j=1-∞

∫

∞

∑

∑

≤ aijηj(1 - λj(x)) +

Kij(x - t)(ηj - Gj(f(p)j(t)))dt,

j=1

j=1-∞

из которой и из условий a)-c), A)-C), I) и II) индукцией по p получаем

ηi - f(p)i ∈ L1(R), p ∈ N⋃ {0}.

Из (4) в силу εi ∈ (0, 1) имеем

∑

∑

∑

0 < ξi < aijGj(ξj) ≤

aijGj(ηj) =

aijηj = ηi,

j=1

j=1

j=1

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1512

ДАВЫДОВ и др.

поэтому по аналогии с доказательствами теорем 1 и 3 находим

∞

∫

∑

ηi(1 - li)

(ηi - f(p+1)i(x)) dx ≤

i=1

-∞

∫

∞

∫

∑

≤ η2

j

(1 - λj (x)) dx + 6

ηj

ηi

yKij(y)dy < +∞,

j=1

j=1

i=1

-∞

0

где li := (ηi - Gi(ξi))/(ηi - ξi) ∈ (0, 1).

Теперь, устремив p → ∞ в последних неравенствах (в их левой части), получаем их c fi

на месте f(p+1)i. Следовательно, интегрируемость ηi - fi на прямой имеет место.

Осталось показать, что ηi - предельное значение fi на бесконечности. Для этого сначала

систему (1) запишем в следующем виде:

∞

∫

∑

∑

ηi - fi(x) =

aijηj(1 - λj(x)) +

λj(x)

Kij(x - t)(ηj - Gj(fj(t)))dt.

(21)

j=1

j=1

-∞

Первое слагаемое в правой части стремится к нулю при x → ±∞, так как все λi имеют еди-

ничный предел на бесконечности в силу условия II). В интеграле оба сомножителя ограничены

и интегрируемы на прямой: первый - по условию b), а второй - в силу неравенств

0 ≤ ηj - Gj(fj(x)) ≤ ηj - fj(x),

ограниченности и интегрируемости ηj - fj. Следовательно, сам интеграл как свёртка этих

функций стремится к нулю при x → ±∞ (см. [24]). Отсюда, учитывая ограниченность λi,

получаем, что правая часть в (21) стремится к нулю при x → ±∞ и, следовательно, f(x) → η

при x → ±∞. Теорема доказана.

Замечание 5. Единственность решения системы (1) в классе неотрицательных ограничен-

ных функций с отделёнными от нуля значениями вблизи бесконечности доказывается метода-

ми работы [14].

Замечание 6. В силу нечётности функций Gi система (1) имеет также отрицательное

решение f∗, f∗(x) := -f(x).

4. Примеры. Приведём примеры функций {Gj(u)}ni=1, {Kij (x)}ni,j=1 и {λj (x)}ni=1, удо-

влетворяющих соответствующим условиям доказанных теорем.

Примеры нелинейностей Gj (u) :

√

g1) Gj(u) = ηjpj

u/ηj , u ∈ R, где pj > 1 - нечётные числа, ηj > 0, и удовлетворяют

∑n

соотношениям

aijηj = ηi;

j=1

{

γj(1 - e-u), если u ≥ 0,

g2) Gj(u) =

u ∈ R, где γj := ηj/(1 - e-ηj) > 1;

γj(eu - 1),

если u < 0,

√

g3) Gj(u) = (u + ηjpj

u/ηj )/2, u ∈ R.

Подробно остановимся на примере g2). Сначала заметим, что

Gj (0) = 0, Gj (ηj ) = ηj .

(22)

Так как функция

{

γje-u, если u ≥ 0,

G′j (u) =

γjeu,

если u < 0,

непрерывна на всей числовой прямой и G′j (u) > 0, u ∈ R, то условие A) выполняется.

Поскольку G′′j(u) = -γj e-u < 0 при u ∈ R+, то в силу (22) заключаем, что условие B) также

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ

1513

справедливо. Выполнение условия C) сразу следует из структуры примера g2). Заметим

также, что G′j (+0) = G′j (-0) = γj > 1.

Примеры ядра K(x) = {Kij (x)}ni,j=1 :

k1) Kij(x) = aije-x2 /√π, x ∈ R, где aij = aji > 0, A = (aij)ni,j=1 и r(A) = 1;

∫b

k2) Kij(x) =

e-|x|s dσij(s), x ∈ R, где σij(s) = σji(s) - монотонно возрастающие на

a

[a, b) функции, 0 < a < b ≤ +∞, причём спектральный радиус матрицы

( ∫b

)n

1

A=

2

dσij (s)

s

i,j=1

a

равен единице.

Примеры функций λj(x) :

Λ1) λj(x) = 1 - (1 - εj)e-|x|, x ∈ R, εj ∈ (0,1);

Λ2) λj(x) = 1 - (1 - εj)e-x2 , x ∈ R, εj ∈ (0,1).

Отметим, что примеры g1)-g3), k1), k2), Λ1), Λ2) удовлетворяют условиям теорем 3, 4,

а примеры g2), k1), k2), Λ1), Λ2) - теорем 1 и 2.

Следует также отметить, что примеры g1), g2), k1), k2) и Λ2) встречаются в теории p-

адических струн, в эпидемиологии и в кинетической теории газов (см. [2, 3, 6, 7, 11, 12]).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 19-11-

00223).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ланкастер П. Теория матриц. М., 1973.

2. Cercignani C. The Boltzmann equation and applications // Appl. Math. Sci. V. 67. New York, 1988.

3. Хачатрян А.Х., Хачатрян Х.А. О разрешимости нелинейного модельного уравнения Больцмана в

задаче плоской ударной волны // Журн. теор. и мат. физики. 2016. Т. 189. № 2. С. 239-255.

4. Соболев В.В. Проблема Милна для неоднородной атмосферы // Докл. АН СССР. 1978. Т. 239. № 3.

С. 558-561.

5. Енгибарян Н.Б. Об одной задаче нелинейного переноса излучения // Астрофизика. 1966. Т. 2. № 1.

С. 31-36.

6. Владимиров В.С., Волович Я.И. О нелинейном уравнении динамики в теории p-адической струны

// Журн. теор. и мат. физики. 2004. Т. 138. № 3. С. 355-368.

7. Arefeva I.Ya., Dragovic B.G., Volovich I. V. Open and closed p-adic strings and quadratic extensions of

number fields // Phys. Lett. B. 1988. V. 212. № 3. P. 283-291.

8. Хачатрян Х.А. О разрешимости некоторых классов нелинейных сингулярных краевых задач, воз-

никающих в теории p-адических открыто-замкнутых струн // Журн. теор. и мат. физики. 2019.

Т. 200. № 1. С. 106-117.

9. Sargan J.D. The distribution of wealth // Econometrica. 1957. V. 25. № 4. P. 568-590.

10. Хачатрян А.Х., Хачатрян Х.А. О разрешимости одного нелинейного интегро-дифференциального

уравнения, возникающего в задаче о распределении дохода // Журн. вычислит. математики и мат.

физики. 2010. Т. 50. № 10. С. 1793-1802.

11. Diekmann O. Threshold and travelling waves for the geographical spread of infection // J. of Math.

Biology. 1978. V. 6. P. 109-130.

12. Diekmann O., Kaper H.G. On the bounded solutions of a nonlinear convolution equation // Nonlin.

Anal. Theory Math. Appl. 1978. V. 2. № 6. P. 721-737.

13. Хачатрян Х.А. О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммер-

штейна на прямой // Изв. Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика.

2019. Т. 19. № 2. С. 164-181.

14. Хачатрян А.Х., Хачатрян Х.А. Об одной системе интегральных уравнений на всей прямой с вы-

пуклой и монотонной нелинейностью // Изв. НАН Армении. Математика. 2022. Т. 57. № 5. С. 25-40.

15. Хачатрян Х.А., Петросян А.С. О разрешимости одной системы сингулярных интегральных урав-

нений с выпуклой нелинейностью на положительной полупрямой // Изв. вузов. Математика. 2021.

Т. 1. С. 31-51.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023

1514

ДАВЫДОВ и др.

16. Арабаджян Л.Г. Решения одного интегрального уравнения типа Гаммерштейна // Изв. НАН Ар-

мении. Математика. 1997. Т. 32. № 1. С. 21-28.

17. Banas J. Integrable solutions of Hammerstein and Urysohn integral equations // J. of Austral. Math.

Soc. Ser. A. 1989. V. 46. № 1. P. 61-68.

18. Хачатрян Х.А., Петросян А.С. Асимптотическое поведение решения для одного класса нелиней-

ных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на всей прямой // Соврем. математика. Фунд.

направления. 2022. Т. 68. № 2. С. 376-391.

19. Хачатрян Х.А. Существование и единственность решения одной граничной задачи для интеграль-

ного уравнения свёртки с монотонной нелинейностью // Изв. РАН. Сер. мат. 2020. Т. 84. № 4.

С. 198-207.

20. Петросян А.С., Хачатрян Х.А. О единственности решения одного класса интегральных уравнений

с суммарно-разностным ядром и с выпуклой нелинейностью на положительной полупрямой // Мат.

заметки. 2023. Т. 113. № 4. С. 529-543.

21. Енгибарян Н.Б. Уравнения восстановления на полуоси // Изв. РАН. Сер. мат. 1999. Т. 63. № 1.

С. 61-76.

22. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., 1976.

23. Рудин У. Функциональный анализ. М., 1975.

24. Арабаджян Л.Г., Хачатрян А.С. Об одном классе интегральных уравнений типа свёртки // Мат.

сб. 2007. Т. 198. № 7. С. 45-62.

Московский государственный университет

Поступила в редакцию 13.08.2023 г.

имени М.В. Ломоносова,

После доработки 13.08.2023 г.

Ереванский государственный университет,

Принята к публикации 20.09.2023 г.

Армения,

Национальный аграрный университет Армении,

г. Ереван

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ том 59

№ 11

2023