ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 98, 2, 2019

Этот выпуск журнала посвящен столетию Кафедры энтомологии Санкт-Петербургского

университета как самостоятельного подразделения. Все статьи в этом выпуске написаны

сотрудниками кафедры и отражают основные направления исследований,

которые на ней ведутся

УДК 595.7

КАФЕДРА ЭНТОМОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

© 2019 г. К. Ф. Гейспиц

Кафедра энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета

Университетская наб., 7/9, С.-Петербург, 199034 Россия

e-mail: entomol@spbu.ru

Поступила в редакцию 23.11.2018 г.

После доработки 18.04.2019 г.

Принята к публикации 18.04.2019 г.

DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY OF THE SAINT PETERSBURG STATE

UNIVERSITY IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

K. F. Geispits

Очерк одной из старейших сотрудниц кафедры энтомологии Санкт-Петербургского (Ле-

нинградского) университета Киры Федоровны Гейспиц (2017-1998) был написан в 70-х годах

ХХ в., и с тех пор не опубликованная ранее рукопись вместе с иллюстрирующими ее фотогра-

фиями хранится на кафедре энтомологии. На основе личных воспоминаний и рассказов коллег

описана история создания кафедры и, более подробно, работа кафедры энтомологии в первые

послевоенные годы под руководством А. С. Данилевского. Рукопись публикуется в авторской

редакции.

Ключевые слова: энтомология, кафедра, Ленинградский государственный университет,

А. С. Данилевский, Б. Н. Шванвич, М. Н. Римский-Корсаков, история.

DOI: 10.1134/S0367144519020011

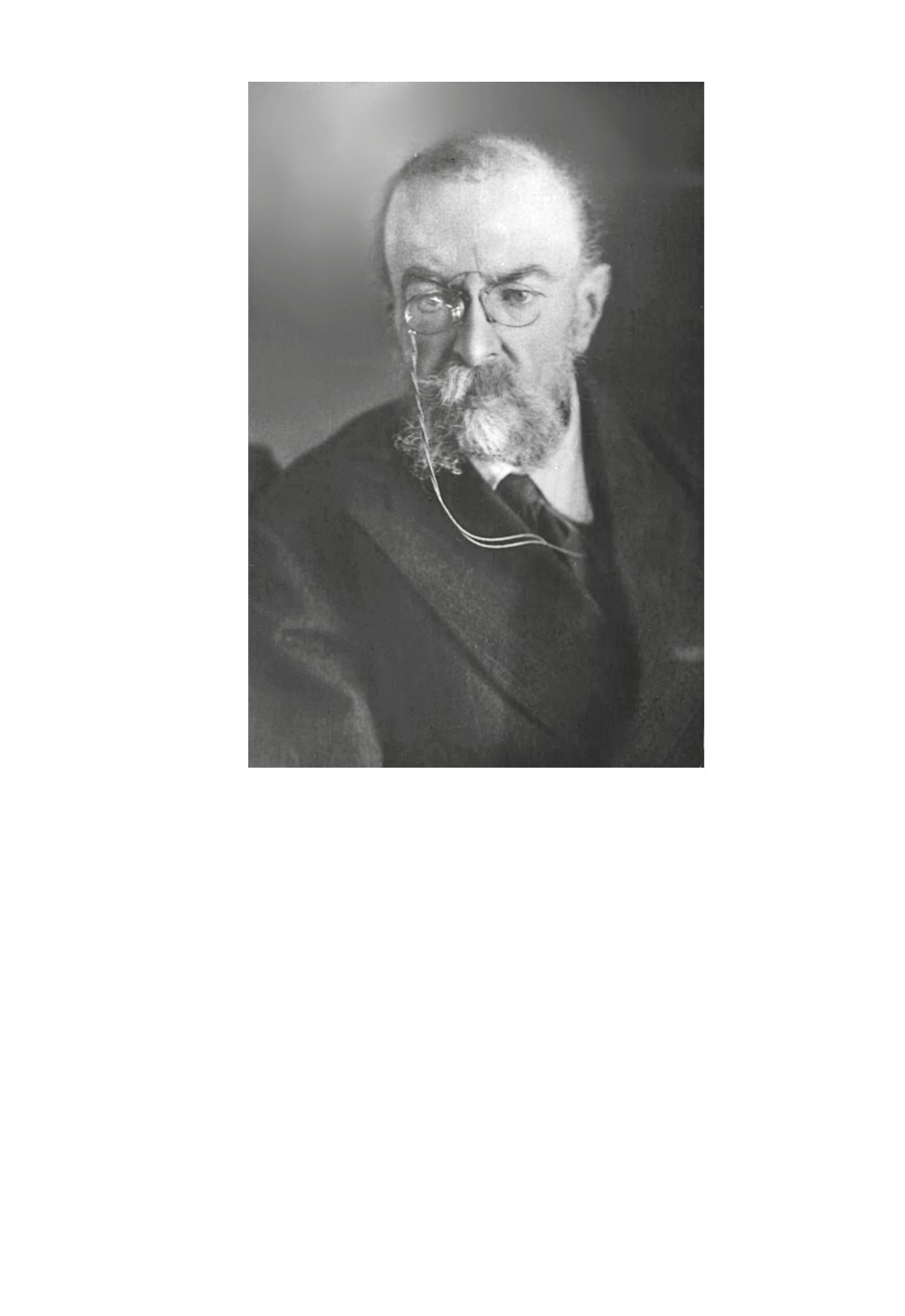

Основателем и первым заведующим кафедрой энтомологии при нашем универси-

тете был один из наиболее талантливых и авторитетных отечественных энтомоло-

гов - Михаил Николаевич Римский-Корсаков (1873-1951), сын великого русского

композитора (рис. 1). В 1895 г. он окончил Естественное отделение Физико-математиче-

ского факультета Санкт-Петербургского университета, был оставлен при кафедре зооло-

гии беспозвоночных и начал работать в качестве ассистента профессора В. Т. Шевякова.

В практических занятиях по зоологии беспозвоночных Михаил Николаевич уделял

много внимания насекомым. Тогда же им была начата организация хорошего энтомо-

логического отдела в музее при зоотомическом кабинете. В 1900 г. М. Н. сдал маги-

стерский экзамен, а с 1903 г. начал читать доцентский курс энтомологии, обязательный

225

для студентов-агрономов университета, а с 1905 г. и курс зоогеографии для студен-

тов-географов.

Ближайшими помощниками Михаила Николаевича в дореволюционный период

были Ю. А. Филипченко, Н. Н. Богданов-Катьков, Д. М. Федотов и С. М. Малышев;

точно установить, когда и в каких должностях они работали, не удалось.

Из крупных научных исследований этого периода следует отметить магистерскую

диссертацию самого Михаила Николаевича по регенерации придатков у эмбий, а так-

же ряд работ С. И. Малышева по инстинктам перепончатокрылых.

В 1918 г. Михаил Николаевич был избран профессором впервые созданной специа-

лизации энтомологии при кафедре зоологии беспозвоночных, возглавляемой в то вре-

мя профессором Валентином Александровичем Догелем.

Деятельность Михаила Николаевича подготовила почву для организации в универ-

ситете самостоятельной кафедры энтомологии, которая выделилась из состава кафе-

дры зоологии беспозвоночных в 1919 г. Профессором и заведующим кафедрой был

избран М. Н. Римский-Корсаков.

В период с 1919 по 1930 г. на кафедре работали в должностях ассистентов и доцентов

крупный коллекционер и специалист по вредным насекомым Н. Н. Соколов, уже упо-

минавшийся С. И. Малышев, специалист по кровососущим двукрылым А. С. Мончад-

ский и редактор известного «Определителя насекомых» Н. Н. Филипьев. Препаратором

состоял крупный любитель-коллекционер И. П. Гудим. Силами этого коллектива был

создан энтомологический кабинет, хорошо оснащенный учебно-демонстрационными

и научными коллекциями. Основу его составляли работы самого Михаила Николаеви-

ча (коллекция чешуекрылых Ленинградской области, собранная совместно с Г. Блек-

кером и Н. Н. Соколовым, а также материалы по анатомии и гистологии насекомых)

и обширные и ценные коллекции по прикладной энтомологии и жукам, переданные

университету Н. Н. Соколовым.

В период заведования кафедрой энтомологии Михаил Николаевич читал курс «Об-

щей энтомологии» и курс «Вредные насекомые». По словам его ученика, Эдуарда Кар-

ловича Гринфельда (рис. 2), оба курса были насыщены богатейшим материалом по

биологии насекомых. Н. Н. Соколов и Н. Н. Филипьев читали курс сельскохозяйствен-

ной энтомологии, С. И. Малышев - курс по полезным насекомым.

Первоначально кафедра энтомологии помещалась в здании бывшего Филологиче-

ского института (ныне Филологический факультет), затем перешла в ректорский до-

мик, а в 1930 г. была переведена на 3-й этаж главного здания (в этих помещениях те-

перь располагается кафедра биохимии 1).

Михаил Николаевич был разносторонне образован. Особенно глубоки были его по-

знания в области зоологических дисциплин и базировались в большой мере на личном

исследовательском опыте. Научная деятельность Михаила Николаевича охватывала

очень широкий круг проблем; его работы посвящены морфологии, биологии, анато-

мии, эмбриологии и систематике изучавшихся им групп. Особенно много он опублико-

вал по различным группам насекомых: протурам, ручейникам, эмбиям, растительным

и водным наездникам, отдельные его работы касались сетчатокрылых, верблюдок и

сеноедов. В последние 30 лет своей жизни Михаил Николаевич очень много внимания

уделил научным и практическим проблемам лесной энтомологии.

1 В 2019 г. это помещения библиотеки.

226

Рис. 1. Михаил Николаевич Римский-Корсаков (1873-1951), организатор и первый заведующий

Кафедрой энтомологии Петроградского-Ленинградского-

Санкт-Петербургского государственного университета.

Параллельно с научной деятельностью Михаил Николаевич много энергии и време-

ни отдавал широкой популяризаторской работе. Он создал образцовые методические

пособия по ведению зоологических экскурсий, насыщенные богатым фактическим ма-

териалом. Живо и просто написанные, эти издания имели очень большое значение,

привлекая интерес к изучению жизни природы и популяризируя зоологические знания.

Большой личный опыт в области лесной энтомологии позволил М. Н. дать совместно

с другими авторами ценнейшее учебное пособие - учебник «Лесная энтомология»,

выдержавший три издания. Люди самых различных возрастов с помощью Михаила

Николаевича приобщались к зоологии. Начиная со школьников младших классов,

с которыми он проводил занятия, Михаил Николаевич передавал свои обширные зна-

ния с равной готовностью и душевной щедростью каждому, кто хотел эти знания полу-

чить - многочисленным аудиториям студентов вузов, в которых он читал систематиче-

ские лекции или отдельные курсы, членам научных обществ, в которых делал доклады,

или отдельным лицам самой различной квалификации, которые просто обращались

227

Рис. 2. Эдуард Карлович Гринфельд (1904-1990) в Лаборатории энтомологии

в Старом Петергофе, 50-е гг. ХХ в.

к нему за советом. Не только богатая эрудиция привлекала в таких случаях людей

к Михаилу Николаевичу - каждый чувствовал его душевное состояние, его активную

доброжелательность к окружающим.

Михаил Николаевич постоянно уделял много энергии научно-организационной

деятельности в различных научных обществах, комиссиях, на конгрессах и съездах.

Научные и педагогические заслуги Михаила Николаевича были высоко оценены.

В 1936 г. ему присуждена степень доктора биологических наук, а в 1945 г. - звание

заслуженного деятеля науки. В том же 1945 г. он был награжден орденом Ленина.

В 1950 г. Михаил Николаевич был избран почетным президентом Всесоюзного энто-

мологического общества.

В 1930 г. Михаил Николаевич отказался от профессуры в университете. Все после-

дующие годы он возглавлял кафедру зоологии Лесного института (ныне Лесотехниче-

ская академия им. С. М. Кирова 2). В этот же год на заведование кафедрой энтомологии

ЛГУ был приглашен питомец университета, выдающийся энтомолог профессор Борис

Николаевич Шванвич (1889-1957).

Борис Николаевич (рис. 3) родился в Полтаве в 1889 г. По окончании гимназии в

Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) в 1908 г. он поступил в Петербургский универси-

тет и на втором курсе начал работать в лаборатории В. П. Шевякова. В 1913 г., окончив

университет, Б. Н. был оставлен профессором Догелем при кафедре зоологии беспо-

звоночных для подготовки к профессорской деятельности.

2 В 2019 г. - Лесотехнический университет.

228

В 1914 г. вышла первая работа Бориса Николаевича по анатомии и развитию эндо-

паразитического моллюска Entocolax, у которого он установил наличие карликовых

самцов, обитающих в выводковой камере самок и упрощенных до семенников. Эти

исследования проводились на Мурманской биологической станции и завершились

в 1922 г. защитой магистерской диссертации, отмеченной как крупное исследование не

только в русской научной печати, но и за рубежом.

С 1919 г. Борис Николаевич начал серию работ по изучению окраски и рисунка кры-

ла у насекомых. Эта тематика определила всю его дальнейшую научную судьбу. Пер-

вая его работа в этой области, «Наблюдения над рисунком крыльев у Rhopalocera»,

была доложена на I съезде зоологов и вышла из печати в 1923 г., но ещё в 1921 г.

профессор В. М. Шимкевич в обзоре научных новостей поставил эту работу в один

ряд с классическими исследованиями Н. И. Вавилова, выполненными на сельскохозяй-

ственных растениях, и работами В. А. Догеля на паразитических инфузориях. Все эти

исследования В. М. Шимкевич характеризовал как «новое направление, пытающее-

ся в вопросе о видообразовании, не только найти нечто вроде законов, но и перейти

от общих положений к конкретной их проверке».

Работы Бориса Николаевича по эволюции рисунка крыла чешуекрылых относятся

к разряду классических. Им установлена примитивная схема рисунка - прототип,

исходя из которого можно объяснить возникновение всего разнообразия рисунков

у различных видов в пределах данного отряда. Общий план рисунка слагается из пяти

систем поперечных полос и поперечных полос и глазчатых пятен и нескольких систем

более слабых продольных полос. Изучив индивидуальную, видовую и родовую измен-

чивость компонентов рисунка крыла всесветной фауны чешуекрылых, Борис Николае-

вич шаг за шагом проследил смещение, обмен местами, деление и слияние отдельных

полос и пятен и показал, что в итоге этих изменений происходит возникновение ри-

сунка различных видов. Этим было доказано, что, несмотря на все разнообразие, рису-

нок крыла бабочек и, очевидно, вообще окраска насекомых не являются случайными,

а подчинены известным закономерностям.

Профессор Бэтсон, посетивший Ленинград в начале 1925 г., высоко оценил значение

этих работ, и по его рекомендации Борису Николаевичу была присуждена международ-

ная стипендия. В связи с этим в конце 1925 г. Борис Николаевич был командирован за

границу, где и проработал почти год, главным образом в Британском музее естествен-

ной истории, а также в других музеях Англии, Франции и Германии.

Прототип рисунка крыла бабочек, установленный Борисом Николаевичем, совпал

с основным типом рисунка, описанным позже (но независимо) Зюффертом, и был под-

твержден экспериментальными генетическими исследованиями ряда немецких авто-

ров.

Продолжая свои исследования по окраске крыла бабочек, Борис Николаевич уста-

новил ее адаптивное и криптическое значение. В этой области наиболее значимым

было открытие им принципа стереоморфизма. Он заключается в том, что благодаря

криптическому рисунку плоское крыло бабочки при рассматривании сверху произво-

дит впечатление резко выраженной рельефной поверхности (темные места кажутся

впадинами, а светлые - выпуклостями). Для подтверждения этой догадки им были вы-

полнены одноцветные (гипсовые) пластические модели, в которых рисунок крыла пе-

редан тенями рельефа модели. На фоне рельефа своего естественного субстрата (кора,

229

Рис. 3. Борис Николаевич Шванвич (1889-1957), заведующий Кафедрой энтомологии

в 1930-1955 гг., за работой.

лишайники и т. д.) насекомое благодаря кажущемуся рельефу крыла становится менее

заметным. Таким образом, Борис Николаевич не только вскрыл закономерности рисун-

ка крыла, но и расширил представления о его экологическом значении.

По проблеме окраски чешуекрылых Борисом Николаевичем напечатано несколько

десятков работ общим объемом более 60 печатных листов.

Изучение рисунка крыла чешуекрылых прошло красной нитью через всё творчество

Бориса Николаевича, заполнило большую часть его жизни и заслуженно принесло

ему мировую известность. Но он был ученым широких энциклопедических знаний

и интересов и, как известно, всегда чутко откликался на запросы практики (работы

в областях шелководства, пчеловодства и медицинской энтомологии). Эти разделы его

исследований будут освещены ниже.

Не менее плодотворной была педагогическая деятельность Бориса Николаевича.

С 1915 по 1929 г. он был ассистентом и приват-доцентом нашего Университета.

В 1915 г. он также начал работать ассистентом по энтомологии у профессора

М. Н. Римского-Корсакова на Стебутовских женских сельскохозяйственных курсах,

где в 1922 г. прочел курс общей энтомологии. В 1929 г. он сдал в университете маги-

стерский экзамен, в 1928 г. получил звание профессора и в течение двух лет работал

профессором Пермского государственного университета. В 1930 г., как уже было сказа-

230

но, Б. Н. возвратился в Ленинградский университет, где в 1935 г. ему без защиты была

присуждена степень доктора биологических наук.

Будучи заведующим кафедрой энтомологии ЛГУ, Борис Николаевич читал очень

обстоятельные и оригинально построенные курсы «Общей энтомологии», «Срав-

нительной анатомии насекомых» и факультативный курс для биологов «Введение

в энтомологию». Чтение этих курсов привело к составлению капитального учебника

«Курса общей энтомологии», вышедшего из печати в 1949 г. В этом издании широко

использована русская и зарубежная литература, глубоко и критически переработанная

автором. В текст внесено много оригинальных трактовок, схем и рисунков. Строение

насекомого дано не только в эволюционном, но, что очень важно, также и в функцио-

нально-морфологическом аспекте, с подробным анализом приспособлений организма

и его органов к условиям среды. Это не компилятивный учебник, а оригинальный труд,

не имеющий себе равного в энтомологической литературе. Неудивительно, что в даль-

нейшем «Курс общей энтомологии» был переведен и издан на китайском и польском

языках.

По объему и детализации материала этот курс выходит далеко за рамки универси-

тетского учебника и является скорее руководством и незаменимым справочным по-

собием для лиц, работающих в области энтомологии. Для учащейся молодежи этот

курс нелегок, поэтому в последние годы жизни Борис Николаевич создал краткий

учебник - «Введение в энтомологию», вышедший из печати вскоре после его смерти.

Эта книга до сих пор является достаточно современным, компактным и общедоступ-

ным учебным пособием по энтомологии для университетов.

Борис Николаевич придавал большое значение экскурсиям в живой природе и сам

был большим мастером экскурсионного дела. Еще на заре педагогической деятельно-

сти, в 1919 г., он стал сотрудником одной из экскурсионных станций. После револю-

ции началась реорганизация системы народного просвещения. Вопрос об экскурсиях

вместе с практическими занятиями приобрел особую остроту. Комиссариатом Народ-

ного просвещения было решено в окрестностях Петрограда устроить несколько экс-

курсионных станций для учащихся трудовых школ. Одну из таких станций гидробио-

лог университета К. М. Дерюгин устроил на бывшей ферме принца Ольденбургского

в Старом Петергофе на нижней прибрежной террасе3. Штат станции был невелик,

всего 6 человек. Одним из ведущих преподавателей был Б. Н. Шванвич. Работу стан-

ции приходилось налаживать в условиях невероятной разрухи и голода, весной и осе-

нью под обстрелами наступавших полчищ белогвардейцев, находившихся в 15 км от

ст. Ст. Петергоф. И все же станция была оборудована силами сотрудников и начала

работу с июня 1919 г.; за лето она приняла более трех с половиной тысяч учащихся. Та-

кая интенсивная и продуктивная работа, как подчеркивал К. М. Дерюгин, могла быть

выполнена лишь в истинно товарищеской совместной работе всех сотрудников стан-

ции. Экскурсии всегда проводились по строгому плану. Борис Николаевич Шванвич

рассказывал сотрудникам кафедры энтомологии, что, проводя экскурсии со школьни-

ками в 1919 г., преподаватели экскурсионной станции заходили в окрестные усадьбы,

в том числе и в Сергиевку. Прекрасное имение было ими оценено как очень удачное

место для организации исследовательской работы в природной обстановке. Того же

мнения были и профессора, наезжавшие из университета и принимавшие участие

3 Подробно см. статью К. М. Дерюгина в журнале «Экскурсионное дело», № 1, 1921 г. - прим.

автора.

231

в работе станции (М. Н. Римский-Корсаков, В. М. Шимкевич, С. Костычев, Н. Буш,

В. А. Догель, Л. Берг, И. И. Полянский и др.). Созрела идея организации загородной

исследовательской базы университета, осуществить которую удалось в виде созда-

ния Петергофского Естественно-Научного института, открытого в 1920 г. в бывшем

имении герцога Лейхтенбергского «Сергиевка». Таким образом, можно считать, что

Б. Н. Шванвич вместе с другими сотрудниками Петергофской экскурсионной станции

был причастен к выбору места для исследовательской базы Университета, ныне име-

нуемой «Биологический научно-исследовательский институт».

В дальнейшем в течение нескольких лет Борис Николаевич работал на Павловской

экскурсионной биологической станции, где заведовал зоологическим кабинетом и ла-

бораторией. На биостанции он читал лекции, проводил многочисленные зоологиче-

ские и энтомологические экскурсии с учителями-биологами. Его деятельность в этом

направлении принесла большую пользу советской средней школе в период ее станов-

ления.

В 1930-1941 гг. специальные энтомологические курсы на кафедре читали Н. Я. Куз-

нецов (физиология насекомых), С. И. Малышев (полезные насекомые), И. Н. Филипьев,

ассистентом был А. С. Мончадский и лаборантом Г. Н. Соколов. Позже за выбытием

некоторых из них к работе были привлечены виднейшие ленинградские профессора:

В. Н. Щеголев (сельскохозяйственная энтомология), В. Н. Старк (лесная энтомология),

Я. И. Принц (вредители садоводства). После ухода А. С. Мончадского в Зоологический

институт, ассистентом в 1934 г. назначена М. С. Фонякина, которую в 1939 г. сменил

А. С. Данилевский.

Э. К. Гринфельд окончил аспирантуру при кафедре в 1935 г. и был зачислен в запо-

ведник «Лес на Ворскле», где работал по экологии муравьев. Борис Николаевич Шван-

вич работал по группировке отрядов насекомых и составил курс общей энтомологии.

Период после 1930 г. был трудным для кафедры. Кафедра дважды меняла своё поме-

щение. В связи с постоянными перестройками системы университета она дважды была

присоединяема к кафедре зоологии беспозвоночных, и лишь после войны в 1944 г. ее

самостоятельность была восстановлена. Курс энтомологии, который в дореволюцион-

ном университете рекомендовался для зоологов и который был обязателен для студен-

тов-агрономов, постепенно вытеснялся из плана преподавания другими дисциплинами

и стал обязателен только для студентов-энтомологов.

Несмотря на указанные неблагоприятные обстоятельства, кафедра продолжала

развиваться. Прежде всего нужно отметить расширение музея. Были приобретены

у Н. Н. Соколова богатейшая, единственная в своем роде коллекция вредных насеко-

мых и коллекция жуков; от И. П. Гудима - коллекция экзотических и палеарктиче-

ских жуков и бабочек; от Е. Н. Ковригиной - коллекция молей, огневок и листоверток;

от А. А. Штакельберга - коллекция двукрылых; от С. П. Тарбинского и Г. Я. Бей-

Биенко - коллекция прямокрылых. В связи с развернувшейся экспериментальной ра-

ботой приобретено, большей частью путем заказов, большое количество лабораторных

приборов, сильно возросло количество оптических приборов и лекционных таблиц.

Серьезным организационным достижением стало присоединение к университету за-

поведника «Лес на Ворскле» в 1935 г. благодаря настойчивым ходатайствам кафедры.

Заповедник стал крупной базой для ряда биологических кафедр, но, к сожалению,

университет не сохранил в заповеднике его основателя профессора С. И. Малышева,

с уходом которого в заповеднике прекратились исследования по инстинкту насекомых.

232

С 1940 г. начала работать энтомологическая лаборатория в Петергофском биологиче-

ском институте.

Главных направлений научной тематики после 1930 г. было два. С одной стороны,

Б. Н. Шванвич, а также Г. Н. Соколов продолжали работать по эволюции окраски и ри-

сунка крыла чешуекрылых, причем, как уже было сказано, принцип стереморофизма

тесно связал морфологию окраски с теорией криптизма и экологией. С другой сторо-

ны, в 1937-1941 гг. впервые начались работы по изучению диких шелкопрядов. Ка-

федра импортировала айлантового шелкопряда Philosamia cynthia. Борис Николаевич

с помощью студентки А. Б. Гецовой провел опыты по акклиматизации этого вида

в Ташкенте и изучал возможности использования его в практических целях в шелко-

водстве для получения шелка-чесучи. Часть материала была оставлена в Ленинграде,

где А. С. Данилевский (рис. 4) начал изучать экологию этого вида.

В 1937 г. Борис Николаевич выступил на заседании Энтомологического общества

с докладом «Опыт разведения айлантового шелкопряда в Ташкенте». В 1939 г. в жур-

нале «Природа» вышла первая статья Александра Сергеевича «Экспериментальные

исследования по экологии айлантового шелкопряда».

В конце 30-х гг. одним из важных направлений в отечественной энтомологии стало

всестороннее изучение экологии еще одного вида шелкопрядов - дубового шелкопряда

Anteraea pernyi, из коконов которого получают прочное волокно, использовавшееся

для изготовления парашютной ткани (синтетические нити в то время еще не произво-

дились). Кафедре предложено было заняться этой темой. Александр Сергеевич внес

большой вклад в изучение экологии диких шелкопрядов, провел детальный экспе-

риментально-экологический анализ условий существования айлантового и дубового

шелкопрядов, включая их пищевые режимы, гигротермический оптимум развития и

факторы, обусловливающие успешную зимовку диапаузирующих стадий.

В это время кафедра не имела еще своей лаборатории. Научные исследования прово-

дились на самой кафедре, а в летнее время в Петергофском Биологическом институте,

где для этих целей была выделена одна комната во Дворце, в помещении лаборатории

зоологии беспозвоночных. Экологическое оборудование почти отсутствовало, за ис-

ключением нескольких простейших термостатов. Для опытов при температурах ниже

комнатных А. С., проявив находчивость, использовал подвал Дворца, в частности, гра-

диент температуры вдоль ведущей в подвал лестницы. Этот градиент очень медленно

изменялся на протяжении сезона, что позволило с хорошей точностью подбирать тем-

пературы, предусмотренные схемой опытов. Об этом неоднократно вспоминал и рас-

сказывал в послевоенные годы сам А. С. на лекциях по экологии насекомых, убеждая

студентов в том, что и при недостатке оборудования можно вести серьезную исследо-

вательскую работу в области экспериментальной экологии.

Полученные данные позволили решить ряд вопросов, открывающих возможность

промышленных выкормок диких шелкопрядов в СССР. Важно, что в этих исследова-

ниях решение практических задач А. С. сумел совместить с крупными теоретическими

обобщениями. Так, он дал глубокий анализ кормовых связей дубового шелкопряда и

выявил особенности биологии, определяющие естественный ареал изучаемых видов в

Юго-Восточной Азии. В опытах по выкормке дубового шелкопряда на разных растени-

ях в 1938-1940 гг. участвовали юннаты Ленинградского Дворца пионеров Е. Третьяков

и Н. Горышин.

233

Рис. 4. Александр Сергеевич Данилевский, заведующий Кафедрой энтомологии в 1930-1955 гг.

В результате исследований А. С. было установлено, что дубовый шелкопряд может

нормально развиваться на березе. Это, казалось бы, позволяло продвинуть выкормку

далеко к северу от его естественного распространения, однако продвижению мешали

«ножницы» между коротким вегетационным периодом в средней полосе и полици-

клизмом шелкопряда: даже в северных районах с умеренными летними температурами

первое поколение шелкопряда развивалось без диапаузы и давало второе поколение,

которое не успевало завершить цикл до наступления холодов. Очевидно было, что

нужно получать диапаузирующих куколок уже в первом поколении, чтобы в состо-

янии покоя сохранять их до следующей весны. Александр Сергеевич понимал, что

для решения этой задачи необходим серьезный экспериментальный анализ причин.

Ключевым звеном в регуляции сезонных циклов была проблема диапаузы, выяснение

условий ее возникновения и прекращения. Опыты в этом плане предполагалось начать

перед самой войной. В то время Александру Сергеевичу помогали студенты кафедры,

в основном Т. С. Дружелюбова (II курс) и Г. Линберг (III курс). В петергофской лабо-

ратории уже готовился материал для постановки опытов, но выполнение этих планов

прервала война.

234

С первых дней войны ушли в ополчение студенты кафедры Е. Муравьев (II курс) и

Кириченко (V курс); вскоре они погибли в боях за оборону Ленинграда. В июне 1941 г.

вступил в ряды народного ополчения, а затем и в ряды регулярных войск А. С. Дани-

левский. На Ленинградском фронте он служил сначала санитаром, а затем как высоко-

квалифицированный биолог был привлечен в систему противоэпидемической службы

для борьбы с инфекционными заболеваниями (в первую очередь с туляремией). В авгу-

сте 1941 г. Г. Линберг также вступил в университетское ополчение и вскоре погиб, за-

щищая Ленинград. Т. С. Дружелюбова осталась в лаборатории одна. В начале сентября

она по приказу Штаба университета перевезла имущество кафедры энтомологии (пре-

имущественно оптику) из Ленинграда в подвалы дворца Биологического института.

Фронт быстро приближался. Стало очевидно, что скоро немцы будут в Петергофе.

Лабораторную работу пришлось свернуть, шелкопрядов высадить на деревья в пар-

ке (все еще теплилась надежда, что в ближайшие дни враг будет отброшен). Сама

Т. С. Дружелюбова выехала из Петергофа последним поездом; в окно она видела, как

немецкие парашютисты спускались в районе побережья, как их обстреливали наши зе-

нитки. Немцы наступали со стороны Красного Села, линия фронта пролегла на уровне

оврага Английского парка, где в настоящее время возведен мемориал погибшему здесь

морскому десанту.

Территория Биологического института за все время войны так и не была оккупи-

рована. Она оставалась передним краем обороны так называемого Ораниенбаумского

пятачка. Огнем немецких батарей были сильно разрушены все здания института, а дво-

рец, кроме того, пострадал от пожара, возникшего при взрыве снарядов.

В университете осенью 1941 г., несмотря на сильные обстрелы Ленинграда, Борис

Николаевич Шванвич и профессор В. Н. Щеголев из Всесоюзного института защиты

растений регулярно читали лекции. В этот же период получили практическое приме-

нение теоретические исследования Бориса Николаевича по стереоморфизму, которые

были использованы при маскировке зданий Ленинграда, в частности Смольного. Ле-

том и осенью 1941 г. кафедра выполняла оборонную работу по борьбе с комнатной

мухой, начатую по предложению Городского отдела здравоохранения. В этой работе

приняли участие и сотрудники других кафедр: проф. И. И. Соколов, доцент А. П. Рим-

ский-Корсаков, ассистент А. В. Иванов и др. Осенью начаты были также работы по

педикулезу, но наступившее ухудшение условий не дало возможности закончить их.

Занятия со студентами также были прекращены, и в здании был развернут стационар

для больных дистрофией. Во время блокады погибли от дистрофии сотрудник кафедры

Л. А. Ладыженская и ее коллега с кафедры зоологии беспозвоночных М. Ф. Шац, до-

блестно работавшие до конца своих сил. В конце декабря 1941 г. Борис Николаевич на

детских саночках свез в стационар, расположенный на Петроградской стороне, свою

жену Елену Константиновну, а сам вскоре был помещен в стационар для больных дис-

трофией при гостинице «Астория».

В феврале-марте 1942 г. кафедра вместе с университетом была эвакуирована в Сара-

тов, где работала до реэвакуации, т. е. до весны 1944 г. В Саратове кафедра была факти-

чески объединена с кафедрой зоологии беспозвоночных под временным заведованием

Б. Н. Шванвича (В. А. Догель был эвакуирован в Алма-Ату). Из многочисленного со-

става обеих кафедр в Саратове кроме Б. Н. присутствовал только А. В. Иванов. Вновь

была зачислена О. М. Иванова-Казас. Все остальные погибли в Ленинграде, служили

в армии или находились в других городах. Помимо продолжения прежних тем в Са-

ратове были поставлены исследования по пищевому использованию пресноводных

235

ракушек. Б. Н. Шванвич работал на курсах пчеловодства для инвалидов и издал со-

ответствующее руководство, О. М. Иванова-Казас изучала эмбриональное развитие

малярийного комара. А. В. Иванов в эвакуации защитил диссертацию на степень док-

тора наук. Как особое обстоятельство нужно отметить, что находившийся на Ленин-

градском фронте А. С. Данилевский защитил в 1943 г. в блокированном Ленинграде

диссертацию на степень кандидата наук. Защита происходила в Первом Медицинском

институте.

По возвращении в Ленинград в 1944 г. кафедра была быстро восстановлена. Всё иму-

щество кафедры почти полностью сохранилось.

Университет возвратился из эвакуации летом 1944 г. Кафедра энтомологии вновь вы-

делилась из состава кафедры зоологии беспозвоночных и усилиями Бориса Николае-

вича была быстро восстановлена, чему способствовала почти полная сохранность ее

помещений, коллекций и оборудования. Кафедра по-прежнему помещалась на третьем

этаже Главного здания университета, напротив кафедры геоботаники (рис. 5).

В августе 1944 г. факультет командировал Бориса Николаевича и физиолога растений

Владимира Алексеевича Чеснокова в Старый Петергоф для предварительного выясне-

ния обстановки в Биологическом институте. Оказалось, что институт полностью раз-

рушен и в таком виде не может быть использован для работы.

После возвращения из Саратова кафедра использовала всего лишь 1.5 штатных

единицы: ставку профессора (Борис Николаевич) и половину ставки лаборанта

(В. Н. Сперанская). Однако состав кафедры начал быстро пополняться. В декабре

1944 г. были приняты на работу Екатерина Ивановна Глиняная (старший лаборант)

и Кира Федоровна Гейспиц (рис. 6) (лаборант еще не функционировавшего Биологи-

ческого института). Александр Сергеевич Данилевский стал приходить из воинской

части и участвовать в жизни кафедры. Вскоре он был демобилизован и занял единицу

доцента. Затем из армии вернулся Эдуард Карлович Гринфельд (в то время ассистент).

Несколько позже на кафедру пришла чета Богдановых: Татьяна Петровна в качестве

студентки и Виктор Ефимович в качестве лаборанта - хранителя кафедрального иму-

щества. До войны они долгое время были юннатами в кружке В. В. Бианки и через всю

жизнь пронесли пламенную любовь ко всему живому. Виктор Ефимович - бывший

фронтовик, многое повидавший за время войны. Будучи мастером на все руки, он по-

стоянно занимался налаживанием и ремонтом оборудования, принимал активное уча-

стие в организации фотопериодической аппаратуры на кафедре, в Петергофе, в «Лесу

на Ворскле» и в лаборатории Владивостокского университета. По просьбе Бориса Ни-

колаевича он обновил большое количество учебных таблиц, спиртовых коллекций и

гистологических препаратов, используемых при проведении большого практикума по

энтомологии. Он создал довольно большой архив негативов кафедральных мероприя-

тий, как деловых, так и праздничных; многие снимки в нашем альбоме взяты из этого

архива. Виктор Ефимович хороший знаток пчеловодства, одно время он был личным

лаборантом Бориса Николаевича и помогал ему в исследовательской работе с пчелами.

В первые годы после войны условия работы были нелегкими. Технического персона-

ла не было, отапливать и убирать кафедру приходилось всем сотрудникам.

Несмотря на трудности, начались занятия со студентами. Борис Николаевич читал

курс «Общей энтомологии». Его лекции имели большое значение для студентов, за-

кладывая фундамент энтомологического образования. Борис Николаевич относился к

236

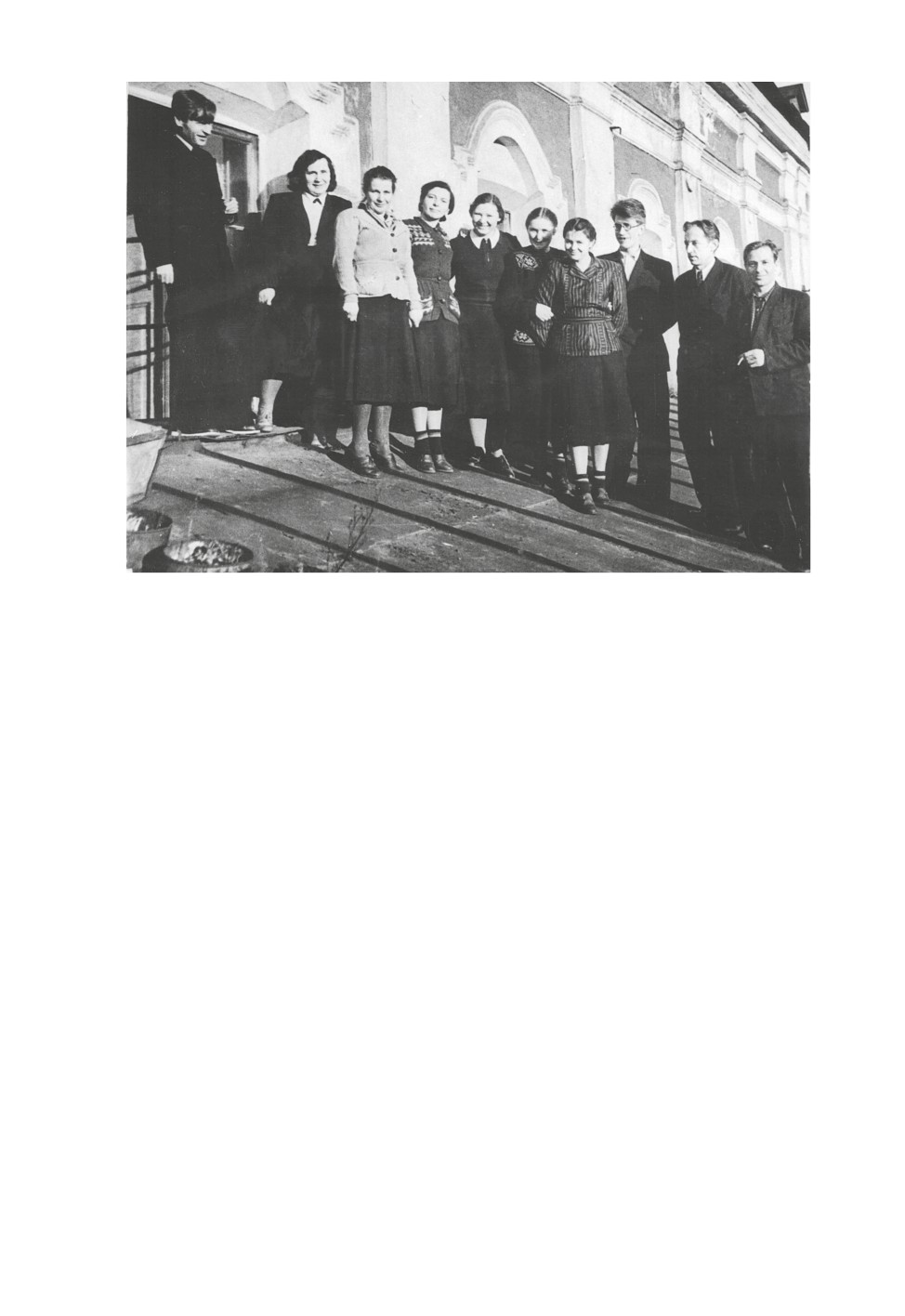

Рис. 5. Сотрудники и студенты Кафедры энтомологии в 1950-е гг. на крыше Большого коридора

Главного здания СПбГУ («12 Коллегий») перед окнами помещений кафедры. Слева направо:

А. С. Данилевский, О. С. Комарова, Е. И. Глиняная, Т. К. Горышина, К. Ф. Гейспиц,

Н. Н. Кяо, И. А. Кузнецова, В. И. Кузнецов, Э. К. Гринфельд, В. Е. Богданов

(по: Стекольников, 2012).

своим ученикам без панибратства, но был очень простым, доступным и доброжела-

тельным. Его эрудиция, высокий уровень знаний всегда вызывали большое уважение.

Профессор Н. Я. Кузнецов вел курс «Физиология насекомых», отличавшийся боль-

шой глубиной и оригинальностью построения. Особенно обращал на себя внимание

«Курс сельскохозяйственной энтомологии», созданный А. С. Данилевским. С вреди-

телями сельского хозяйства ранее мы были знакомы лишь по учебникам, в которых

в большинстве случаев довольно формально вредных насекомых делили по повреж-

дениям ими определенных культур и характеристика каждого давалась по шаблонной

схеме (систематические признаки, цикл развития, вредоносность, меры борьбы). Алек-

сандр Сергеевич сумел весь курс насытить экологией, постоянно привлекая в качестве

иллюстраций новейшие экспериментальные работы, группировал насекомых по их

экологическому сходству. При описании мер борьбы обращалось внимание главным

образом на те из них, в которых учитывались особенности развития вредителей, и это

в то время, когда во всем мире предпочтение отдавалось неумеренному и часто непро-

думанному применению химических мер борьбы. По существу, его курс сельскохозяй-

ственной энтомологии можно было назвать «Курсом экологии вредителей сельского

хозяйства». Остается только пожалеть, что эти ценнейшие лекции не сохранились и не

были изданы отдельной книгой.

237

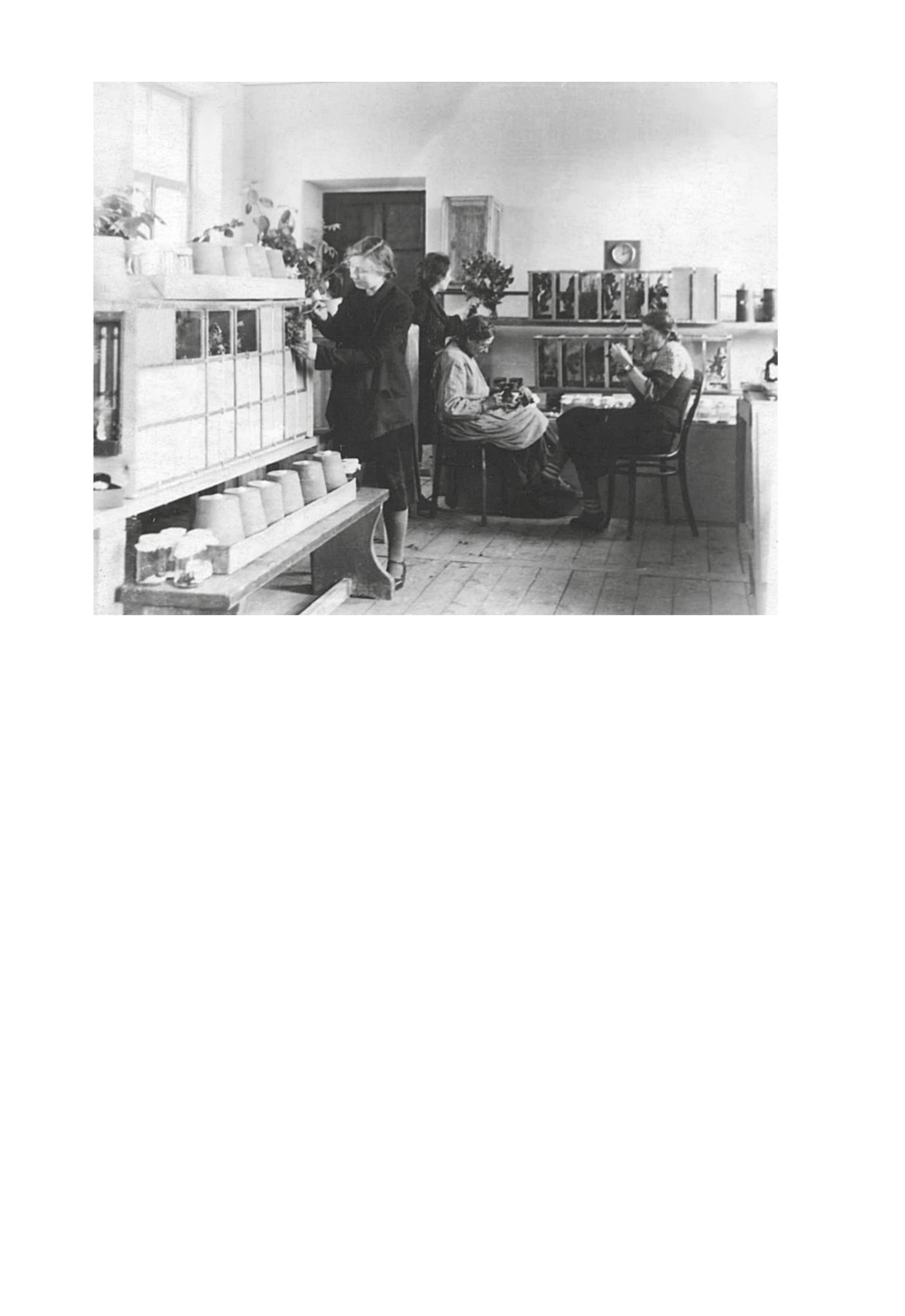

Рис. 6. Кира Федоровна Гейспиц (на переднем плане) меняет корм у гусениц, выращиваемых

в экспериментальных камерах Лаборатории энтомологии в Старом Петергофе.

Столь же ярко педагогический талант Александра Сергеевича проявлялся и в его

экскурсионной деятельности. До войны он проводил практику I-го курса в Петергофе,

в послевоенные годы - в заповеднике «Лес на Ворскле». Поражало идеальное соче-

тание в одном лице систематика, морфолога и, конечно, эколога широкого профиля.

При большой общей культуре Александра Сергеевича это делало его занятия и экс-

курсии неповторимыми и незабываемыми. Он умел немногословно выделить главное,

после чего становилось совершенно ясно, почему определенные группы насекомых и

отдельные виды являются ведущими в данной стации, какие особенности их строения

и экологии определяют их роль в природе. В итоге следует сказать, что уже с первых

послевоенных лет общий уровень преподавания на кафедре был очень высоким. Это

определялось как опытом и знаниями старых квалифицированных кадров, так и талан-

том и энтузиазмом молодых преподавателей.

Помимо оригинальных и насыщенных новейшим материалом лекционных курсов

студенты получали знания на хорошо поставленных практических занятиях, оснащен-

ных обширным учебным материалом по систематике насекомых, демонстрационными

и научными коллекциями по биологии и морфологии. Кроме того, студенты имели воз-

можность принимать самое широкое участие в научно-исследовательской эксперимен-

тальной работе, проводимой сотрудниками кафедры. Очень большое значение в фор-

мировании специальности имела постоянная и тесная связь кафедры с Зоологическим

институтом и ВИЗРом. Всё это в целом обеспечивало подготовку специалистов разно-

238

го профиля - систематиков, морфологов, экологов, которые ныне успешно работают

в крупнейших энтомологических учреждениях Ленинграда и других городов Союза.

Студентами в первые послевоенные годы были В. Быченкова, Е. Мартынова,

А. Проценко, К. Федорова-Гейспиц, Т. Литвинская-Богданова, Е. Иванова, Н. Горышин

и Г. Аренс (заочно). Аспирантами на кафедре в это время были Варвара Николаев-

на Сперанская, Галина Григорьевна Шельдешова, Татьяна Сергеевна Дружелюбова и

Л. Парфёнова.

В связи с возобновлением научной работы остро ощущалась необходимость в вос-

становлении и развитии экспериментальной базы. Как уже говорилось, лаборатория

энтомологии до войны располагалась в Петергофском институте в корпусе, который

был разрушен обстрелами немецкой артиллерии. Других исследовательских баз у био-

логического института не было, поэтому в начале мая 1945 г. на станцию Петергоф

вновь выехала небольшая группа сотрудников биофака под руководством В. А. Чес-

нокова с целью выяснить, что можно сделать силами факультета для возобновления

в институте исследовательской работы.

Приступили к восстановлению. Лаборант кафедры зоологии позвоночных Татья-

на Сергеевна Карстенс работала каменщиком - заделала большую пробоину в стене;

Екатерина Ивановна Глиняная, получившая в военные годы специальность печника,

сложила печку и плиту. Лаборант кафедры генетики З. Силина старым железом, взя-

тым с других зданий, покрыла крышу. Кира Фёдоровна Гейспиц занималась земля-

ными работами и штукатурила потолок. Вернувшиеся из армии рабочие Ф. Павлов и

И. К. Кузьмин вставили рамы, В. А. Чесноков изготовил первую мебель (табуретки,

столы, скамейки, стеллажи для выкормки насекомых).

Еще не закончив восстановление лаборатории, стали работать по ряду тем. В 1945-

1947 гг. под руководством Б. Н. Шванвича проводилось изучение мышечной систе-

мы чешуекрылых (К. Ф. Гейспиц) и функционирования шелкоотделительных желёз

дубового шелкопряда (В. Н. Сперанская), А. С. Данилевский руководил работами по

экологии шелкопряда. Э. К. Гринфельд занимался изучением биологии пчелиной се-

мьи. В 1946 г. в лаборатории работали препараторы Ольга Петровна Боброва и Кира

Васильевна Богданова.

Таким образом, лаборатория энтомологии одной из первых восстановила деятель-

ность в Биологическом институте. В 1945 г. кроме энтомологов работы вели только

специалисты по генетике животных (лаборанты Прасковья Георгиевна Иванова и

Е. Н. Богданова).

После войны исследовательская работа кафедры приняла преимущественно эколо-

гическое направление. Б.Н. Шванвич и Э. К. Гринфельд изучали адаптации насекомых

к опылению растений. Борис Николаевич, тонко анализируя взаимоотношения между

пчелой и цветком в момент опыления, доказал множественность оплодотворения цвет-

ка при одном посещении пчелы. Эти работы проводились под Ленинградом. Почти вся

научная работа Э. К. Гринфельда выполнялась в заповеднике «Лес на Ворскле», где

был собран основной научный материал для его докторской диссертации, в которой

подытожены многолетние углубленные исследования по антофилии насекомых, позво-

лившие обосновать представление о сопряженной эволюции насекомых и покрытосе-

менных растений. Сопряженная эволюция привела к разнообразным взаимным адап-

тациям и большой взаимной зависимости этих организмов.

Летом 1947 г. А. С. Данилевский возобновил изучение сезонных циклов насекомых.

К этому времени у него созрело предположение о роли светового режима в регуляции

239

диапаузы. Поводом для этого послужили опыты по зависимости развития насекомых

от температуры, которые он проводил в лаборатории И. В. Кожанчикова в Зоологиче-

ском институте и на кафедре энтомологии ЛГУ. Результаты опытов часто оказывались

неоднозначными. Случалось, что в параллельных вариантах при одинаковых темпе-

ратурных и пищевых режимах процент диапаузирующих особей непредсказуемо ме-

нялся. Кроме того, было замечено усиление тенденции к диапаузе в осенний период.

Было сделано предположение, что причиной таких произвольных изменений является

влияние какого-то не учитываемого фактора. Александр Сергеевич предположил, что

таким фактором является длина дня. В те далекие времена оборудование для эколо-

гических исследований практически отсутствовало. На кафедре имелось несколько

кустарных термостатов, представляющих собой застекленные садки с регулируемым

подогревом, и несколько термостатов завода «Электродело», как совсем темных, так

и с небольшим окошком в дверце. В лаборатории И. В. Кожанчикова, где Александр

Сергеевич также работал, термостаты были подобны кафедральным.

Догадка требовала проверки. Александр Сергеевич предложил К. Ф. Гейспиц прове-

сти специальные опыты по изучению влиянию длины дня на развитие дубового шелко-

пряда. Условия в лаборатории для проведения такой работы были еще очень примитив-

ными, но было главное - хорошая культура поливольтинной расы дубового шелкопряда

и горячее желание разобраться в сложной и интересной проблеме. Были изготовлены

плотно закрывающиеся фанерные камеры, в которых на больших букетах содержа-

лись гусеницы шелкопряда с момента отрождения из грены и до коконирования. Для

каждой из камер был задан определенный ритм освещения, который поддерживался

вручную (дверцы открывались на светлые часы и закрывались, когда надо было имити-

ровать ночь). Одновременно были проведены опыты с капустной белянкой. Гусеницы

содержались в стеклянных банках, которые на темный период накрывали цветочными

глиняными горшками.

Оба опыта дали очень четкие результаты, показавшие, что наступление диапаузы

определяется соотношением продолжительности светлых и темных периодов в тече-

ние суток. В 1948 г. в Докладах Академии наук была опубликована первая работа ла-

боратории по фотопериодизму насекомых (Данилевский, Гейспиц, 1948). Знакомство

с литературой показало, что еще до войны были известны работы по зависимости ци-

клов развития насекомых от длины дня. Это исследования Марковича, затем Шелла,

выполненные в 20-е годы XX в. на тлях, и работа японских авторов Кабаяши и Когуре

- на тутовом шелкопряде (опубликована в 1935 г.). Даже сами авторы рассматривали

результаты своих опытов как частное явление, характерное только для выбранных ими

объектов. Таким образом, общая причина регуляции сезонных циклов насекомых оста-

валась загадкой. Заслуга Александра Сергеевича заключалась в том, что он впервые

сумел оценить эту проблему с широких экологических позиций и показать, что именно

фотопериодизму принадлежит основная роль в согласовании жизненных циклов насе-

комых с сезонной динамикой внешних условий.

С 1948 г. фотопериодическая тематика стала доминирующей в научно-исследо-

вательской работе кафедры, но ее развитие тормозилось отсутствием специального

оборудования: все опыты проводились вручную. Необходимо было облегчить труд и

обеспечить надежную регуляцию длины дня. В связи с этим с 1948 г. началось тех-

ническое оснащение лаборатории. Промышленность необходимого оборудования не

производила, надеяться можно было только на свои силы и дружескую помощь специ-

алистов.

240

В начальный период большую помощь в этой работе оказал инженер Георгий Фе-

дорович Гейспиц (брат Киры Федоровны), прекрасный специалист по слаботочной

технике и автоматике. Он изготовил первый автоматический пульт к имеющимся ше-

сти камерам, который в каждой из них воспроизводил заданную продолжительность

освещения. Активное участие в переделке камер принимал Н. И. Горышин, в то время

студент кафедры. В дальнейшем он возглавил дело технического обеспечения фотопе-

риодических исследований, с помощью сотрудников создал соответствующее обору-

дование в Петергофском биологическом институте и в заповеднике «Лес на Ворскле».

С развитием исследований и накоплением новых интересных данных рос научный

авторитет кафедры, увеличивались материальные возможности и штат ее лаборатории.

Появилась возможность заказывать новые камеры. Большую помощь нам оказали экс-

периментальные мастерские Физического института ЛГУ, в которых изготовлены кор-

пуса почти всех имеющихся в лаборатории энтомологии камер. Электрооборудование

и автоматика в камерах создавались силами сотрудников. С середины 1950-х годов в

лаборатории появилась должность инженера, которую занимает Валерий Александро-

вич Браун. Вместе с Н. И. Горышиным он разработал ряд оригинальных конструкций

фото-терморегуляции камер; их конструкция описана и опубликована в научных жур-

налах, а накопленный в лаборатории опыт обобщен в книге «Техническое оснащение

экологических исследований в энтомологии» (Горышин, 1966). В настоящее время в

лаборатории одновременно можно создавать более 80 экспериментальных режимов,

в которых по-разному сочетаются длина дня, температура, терморитмы и другие ус-

ловия среды. Более 30 режимов можно создавать в лаборатории заповедника «Лес на

Ворскле». Можно утверждать, что такими широкими и разнообразными условиями

для исследований по проблеме фотопериодизма насекомых не располагает ни одна ла-

боратория мира. Об этом свидетельствуют отзывы многочисленных гостей-энтомоло-

гов из различных стран мира, посещавших лабораторию в минувшие годы. Наш опыт

по оснащению экологических исследований использовался также в Азербайджане,

Армении, на Дальнем Востоке России. Н. И. Горышин в 1959 г. был командирован для

организации экологических исследований в КНР.

В 50-е годы исследования по проблеме фотопериодизма развернулись широким

фронтом. Помимо сотрудников в них активно участвовали студенты и аспиранты ка-

федры. За короткий срок были изучены основные экологические свойства фотоперио-

дической реакции насекомых.

Александр Сергеевич проявил себя не только как талантливый ученый, но и как

прекрасный организатор науки. При решении крупных научных проблем он всегда

применял комплексный подход с учетом взаимодействия разных факторов в контроле

изучаемого явления. Благодаря такому подходу были выявлены основные черты фото-

периодической реакции и ее разнообразие у разных видов в связи с особенностями их

жизненных циклов; исследовано соотношение фотопериодических, пищевых и темпе-

ратурных условий в регуляции диапаузы, в том числе установлены температурные гра-

ницы проявления фотопериодической реакции, влияние температуры на критическую

длину дня, роль температурных ритмов в регуляции диапаузы. Особое значение для

теории распространения насекомых имеет выяснение географической изменчивости

ФПР и характера ее наследования при гибридизации географических рас. Проведен-

ные исследования создали основу для научного анализа фенологии и сезонной дина-

мики численности насекомых и для понимания пространственной структуры ареала.

241

Активное участие в выполнении этих исследований принимали Гейспиц, Горышин,

Глиняная и др.

Дальнейшее развитие работ в области экологии фотопериодизма дало новые важные

результаты. Были выяснены приспособления насекомых к сезонным различиям клима-

та в связи с географической долготой и с высотой над уровнем моря (Данилевский, Ко-

марова, Матинян), исследовано значение фотопериодических и температурных реак-

ций при интродукции локальных форм насекомых в новые для них районы (Кузнецова,

Данилевский); обнаружены годичные эндогенные ритмические изменения параметров

фотопериодической реакции у насекомых и клещей (Гейспиц, Разумова), исследовано

экологическое значение ФПР и холодовой реактивации (Данилевский, Шельдешова).

Существенное значение уделялось также изучению сезонно-циклических адаптаций

у некоторых объектов, имеющих особое медицинское и сельскохозяйственное значе-

ние, например у иксодовых (Белозёров) и тетраниховых (Гейспиц) клещей, энтомо-

фагов (Масленникова) и медоносной пчелы (Чередников). Результаты, достигнутые в

экологическом направлении работы, обобщены в монографии А. С. Данилевского «Фо-

топериодизм и сезонное развитие насекомых» (1961), удостоенной 1-й премии Ленин-

градского университета. Книга получила мировую известность и была переиздана в

Англии (1965 г.) и в Японии (1966 г.). Есть все основания говорить, что А. С. Данилев-

ский создал в Ленинградском университете всемирно известную энтомологическую

школу, внесшую вклад в экологию и физиологию насекомых.

Следует отметить, что уже в первые годы исследований по фотопериодизму обраща-

лось внимание на физиологические аспекты ФПР. Так, были доказано прямое воспри-

ятие насекомыми фотопериодических условий и выявлена роль перерывов темноты

кратковременными периодами освещения. Постепенно задачи изучения физиологиче-

ского механизма ФПР выдвинулись на первое место, так как неразработанность этой

стороны тормозила развитие проблемы в целом.

В итоге под руководством А. С. Данилевского реакции на действие фотопериода

были изучены в сравнительном плане примерно у 100 видов и многих географических

популяций насекомых и клещей. Эрудиция систематика и знание развития насекомых

в природе помогали А. С. безошибочно выбирать для опытов наиболее интересные

объекты и целые группы видов.

Александр Сергеевич всегда лично участвовал в работе на всех ее этапах, включая

и такие, казалось бы, технические, как выкормка насекомых. Он любил повторять:

«Когда ученый перестает работать руками, он перестает быть ученым». Под этим под-

разумевалось, что только непосредственное наблюдение за ходом эксперимента дает

возможность подметить важные необычные, еще никем не замеченные особенности

биологии насекомых, и это обстоятельство может в корне изменить сложившиеся ранее

представления о закономерностях их развития. Типичным примером может служить

догадка о сигнальной роли длины дня, возникшая у А. С. при работе со старыми тер-

мостатами. Первостепенное значение А. С. придавал фактам, всегда добивался стро-

гой их достоверности. Для Александра Сергеевича были характерны равноправные

отношения с помощниками независимо от их должности. Сотрудники, работавшие под

его руководством, чувствовали себя совершенно свободно. Можно было не стесняясь

высказывать свои соображения по работе, и если они были к месту, то А. С. учитывал

их в работе и радовался проявленной самостоятельности. Если же он считал нужным

ввести в ход работы изменения, то делал это очень тактично, так что вмешательство

носило характер совета, а не указания.

242

Демократическое отношение к сотрудникам приносило плоды; сознательно и не

считаясь со временем работали все, вплоть до уборщиц. В этой связи вспоминаются

такие случаи. Как-то раз лаборатория оказалась в тяжелых обстоятельствах: за время

зимовки погибла культура ценного объекта исследования - щавелевой совки Acronycta

rumicis. Срывалась запланированная работа. И вдруг является тетя Паша и ставит на

стол несколько банок с прекрасными гусеницами совки. Оказалось, что она в выход-

ной день была у внука в пионерлагере, увидела на иве нужных гусениц и организовала

сбор их в окрестностях лагеря. Она по собственной инициативе ежедневно рано утром

до прихода сотрудников просматривала камеры и подбрасывала корм в банки, если его

было мало. Не менее предана делу была и уборщица Мария Григорьевна Викторова.

Она не только вела регулярный учет температуры в камерах, но и зорко следила за ис-

правностью механизмов, регулирующих длину дня.

Студентам и аспирантам Александр Сергеевич давал в работе достаточную свободу

и радовался, когда они, проявив инициативу, получали надежные оригинальные дан-

ные, не предусмотренные планом. Он учил не только ставить эксперимент, но и глубо-

ко осмысливать полученные данные и писать так, чтобы всем было понятно. Проверял

он работу обычно в присутствии автора, все время показывая, почему следует внести

те или иные изменения. Конечно, обращал внимание и на стиль, но особенно следил

за логикой изложения, нередко перенося разделы из одной части работы в другую. Это

было великолепным уроком, за что все мы ему очень благодарны. В своей лекционной

деятельности и при руководстве исследовательской работой А. С. учил не только и не

столько тому, что уже достигнуто в энтомологии, но главным образом умению поста-

вить проблему и искать пути ее решения.

В первые послевоенные годы лаборатория жила одной семьей, и душой этой семьи

был Александр Сергеевич. Бросалось в глаза полное отсутствие формализма. В по-

вседневной работе не было нужды устраивать какие-то заседания, составлять инструк-

ции, даже прослушивать отчеты. Руководство было повседневным и основывалось

главным образом на личном примере А. С. Например, видя, как тщательно и регулярно

А. С. пересаживает и кормит гусениц, все мы старались вести выкормку не хуже. Если

же кто-то начинал халатничать и в камерах обнаруживались банки со съеденным кор-

мом, то А. С. был беспощаден - банки выставлялись из камер на стол (т. е. снимались

с режима и опыт пропадал). Эти жесткие меры были вполне оправданы: ФПР проявля-

ется только на нормальном физиологическом фоне (т. е. при регулярном питании), и,

кроме того, голодание ведет к возникновению эпизоотий, угрожающих всему лабора-

торному материалу.

В работе царила атмосфера коллективизма. Если кто-то не справлялся с выкормкой,

то всегда мог рассчитывать на помощь товарищей. Так же и с подготовкой к докла-

дам: таблицы для них изготовлялись всегда общими силами - одни размечали, дру-

гие чертили, третьи делали надписи. Общее участие во всех делах было прекрасным

педагогическим приемом, который Александр Сергеевич использовал, чтобы вовлечь

студентов в дела лаборатории.

Широта взглядов и знаний позволяла А. С. поднимать на энтомологическом матери-

але ряд общих проблем биологии. В связи с этим к нему постоянно приезжали посо-

ветоваться люди самых разных специальностей, смежных или даже довольно далеких

от энтомологии. А. С. всегда находил время для беседы с ними, хотя постоянно был

очень занят. «Всесоюзный консультант» называли его сотрудники лаборатории. Дом

Александра Сергеевича всегда был открыт для всех нуждающихся в консультациях.

243

Когда становилось известно, что в лаборатории должен скоро появиться А. С., то

немедленно из студентов, сотрудников и гостей устанавливалась негласная «очередь»

для беседы с ним. Все, конечно, сидели на своих местах и работали, но зорко следили,

когда представится возможность обсудить свой вопрос.

Увлеченный работой, Александр Сергеевич не умел выделять время на отдых. У него

почти не было выходных дней и отпусков, он тратил их на литературную, а порой и

на экспериментальную работу. Но это не значит, что А. С. не умел веселиться. По его

инициативе возникли два тематических лабораторных праздника: «длинный день» -

символ активного развития (22 июня) и «короткий день», знаменующий возникнове-

ние покоящихся стадий (22 декабря). Эти праздники, как известно, сохранились до

сих пор. На них собираются сотрудники и студенты всех поколений. А. С. был первым

заводилой на этих праздниках, возглавлял игры, пение, шарады, блистал остроуми-

ем. Он умел сплотить всех и ненавязчиво дать почувствовать, что основой радости

является общая успешная работа. Любил пошутить над нами. Помню, как однажды

на «длинном дне», когда уже начало смеркаться, он повел всю компанию на прогулку

в парк Института. Водил долго, много раз переходя через овраг, заходя в самые глухие

заросли. Он так запутал маршрут, что все были уверены, что находятся где-то очень

далеко от Института. Прошел даже слух, что придется ночевать в лесу. Наконец, видя,

как мы устали, А. С. сжалился и через пять минут, к всеобщему удивлению, вывел нас

к «рабочему корпусу» Института (корпус № 3). О том, каким веселым и непринуж-

денным мог быть А. С., можно судить по фотографиям на демонстрации, где он снят

в гуще студентов (рис. 4).

Очень важное значение Александр Сергеевич придавал организации при лаборато-

рии экспериментального участка. Он считал, что опыты с насекомыми в природных

условиях имеют принципиальное значение. Это обязательная форма проверки полу-

ченных в лаборатории экспериментальных данных. Только после такой проверки мож-

но говорить о пригодности лабораторных данных для составления прогнозов развития

насекомых и, в частности, вредителей сельского хозяйства в естественных условиях.

Кроме того, на опытных участках, организованных в разных зонах Союза (Ленинград,

Борисовка, Сочи), сотрудниками лаборатории в широких масштабах проводились опы-

ты по переносу географических рас насекомых с севера на юг и в обратном направ-

лении. Эти работы помогли понять особенности географической изменчивости ФПР

ряда видов и на основе этого составить представление о возможностях расселения на-

секомых (Данилевский и Кузнецова).

Александр Сергеевич считал, что устройством опытного участка должны заниматься

все сотрудники и студенты. Много работал и он сам, а работа была тяжелая. Нам до-

стался кусок земли совершенно голый, болотистый, изуродованный восемью воронка-

ми от снарядов, с плохой глинистой почвой. Нужно было засыпать эти воронки землей,

принесённой из леса, прорыть канавы вокруг участка для отвода воды, перекопать це-

лину, посадить кормовые деревья и кустарники. Все это делалось силами лаборатории.

Постоянно в работах участвовали Мария Григорьевна Викторова и Кира Федоровна

Гейспиц. Весной после сдачи экзаменов и осенью перед началом занятий устраива-

лись всеобщие «авралы», которые всегда носили характер праздников. На этих сбори-

щах всем скопом «проворачивали» самые крупные и важные дела. Так был проложен

подземный кабель из лаборатории к дистанционной метеостанции, построены первые

парники, посажена плантация ив для выкормки Acronycta, остеклены теплица и веге-

тационные домики и т. д.

244

Отношение А. С. к физическому труду подчеркивает такой случай. Однажды осе-

нью в помощь лаборатории были присланы отличники, ранее других абитуриентов

освобождавшиеся от экзаменов. Вместе с нами они занимались выкормкой насекомых.

Во время работы они с возмущением рассказали, что накануне в лаборатории физиоло-

гии растений их заставили копать канаву. Услышав этот разговор, А. С. сказал: «Завтра

у нас они будут рыть пруд». Водопровода в то время еще не было, и пруд был необ-

ходим для полива растений. Эту яму копали все студенты и сотрудники, включая и

А. С. Подобными работами А. С. занимался не только по необходимости. Он считал,

что физический труд важен каждому и, кроме того, все должны благоустроить окружа-

ющую нас землю, особенно после разрухи военных лет. Всем нам известно, сколько

сил и времени вложил он в устройство сада вокруг дома в Новой Деревне на Дибунов-

ской улице, где он получил квартиру. Корчевал, копал, сажал деревья, кусты и цветы,

выписывая семена и саженцы из разных уголков Союза, сумел воодушевить и других

жильцов дома на эту работу. Неудивительно, что вскоре он был награждён грамотой

Горисполкома за лучшее оформление сада.

Большую роль в оформлении экспериментального участка сыграл Николай Ивано-

вич Горышин. Им создана вся аппаратура для регистрации метеорологических пока-

зателей. Сперва был изготовлен довольно простой дистанционный коммутатор с тер-

мопарами, самопишущий электронный мост с сопротивлениями. Датчики измеряли

температуру в метеобудке, в травостое, в почве, в сосудах с насекомыми; в будке из-

мерялась также влажность. Эти установки были весьма полезными при проведении

полевых опытов.

В дальнейшем ими же совместно с В. А. Брауном были сконструированы специаль-

ные затемнители для автоматической регулировки длины дня при естественном тем-

пературном фоне, которые позволили провести ряд специальных опытов, продемон-

стрировавших особенности проявления ФПР в природных и лабораторных условиях.

А. С. всегда подчеркивал значение тех или иных стаций как резерваций вредителей

культурных насаждений. Приучал студентов к практической работе в полевых услови-

ях. Так, например, в «Лесу на Ворскле» в конце сороковых годов силами студентов и

сотрудников лаборатории в значительном объёме были выполнены учеты вредителей

полезащитных полос, проводились лекции в колхозах и на полевых станах. Вероятно,

умелый подход к вопросам практики определялся тем, что в свое время Александр

Сергеевич работал агрономом, а затем учился в ИЗИФе [Ленинградский институт при-

кладной зоологии и фитопатологии. - Примечание редактора].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Горышин Н. И. 1966. Техническое оснащение экологических исследований в энтомологии (Измерение и

регулирование физических факторов среды). Л.: Издательство ЛГУ, 235 с.

Данилевский А. С. 1961. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых. Л.: Издательство ЛГУ, 243 с.

Данилевский А. С., Гейспиц К. Ф. 1948. Влияние суточной периодичности освещения на сезонную циклич-

ность насекомых. Доклады АН СССР 50 (2): 237-240.

Дерюгин К. М. 1921. Ораниенбаумско-Петергофская гидробиологическая экскурсионная станция. Экскур-

сионное дело 1: 1-13.

Стекольников А. А. 2012. Кафедра энтомологии Санкт-Петербургского университета в ХХ веке. В кн.:

В. Е. Кипятков (ред.). Кафедра энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета

(1919-2009). СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 272 с. + 80 с. черно-белых

вкл. + 16 с. цветных вкл.

245