ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 99, 3, 2020

УДК 595.754

ЭКОЛОГИЯ ЩАВЕЛЕВОГО КЛОПА COREUS MARGINATUS

ORIENTALIS (KIR.) (HETEROPTERA, COREIDAE), ХОЗЯИНА

ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ДВУКРЫЛЫХ (DIPTERA, TACHINIDAE),

НА ЮГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

© 2020 г. Т. О. Маркова, 1* Е. В. Канюкова, 2** М. В. Маслов 1***

1 Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН

пр. 100-летия Владивостока, 159, Владивосток, 690022 Россия

*e-mail: martania@mail.ru, ***nippon_mvm@mail.ru

2 Дальневосточный федеральный университет, Зоологический музей

Океанский пр., 37, Владивосток, 690091 Россия

**e-mail: evkany@mail.ru

Поступила 18.05.2020 г.

После доработки 16.08.2020 г.

Принята к публикации 16.08.2020 г.

Приводятся данные о местах обитания, фенологии, цикле развития и пищевых связях дальне-

восточного подвида щавелевого клопа - Coreus marginatus orientalis (Kiritshenko, 1916) (Hetero-

ptera, Coreidae) на юге Приморского края. Выявлены новые для C. m. orientalis кормовые рас-

тения. В лаборатории из клопов выведены паразитические двукрылые сем. Tachinidae. Впервые

приведены сведения о паразитировании на клопе C. m. orientalis тахин подсем. Phasiinae, от-

носящихся к пяти видам родов Clytiomya, Ectophasia, Elomya и Phasia, для трех видов Coreus

marginatus впервые указан как хозяин.

Ключевые слова: клопы, Coreus marginatus orientalis, кормовые растения, фенология, парази-

тические двукрылые, Приморский край, Heteroptera, Coreidae, Diptera, Tachinidae, Phasiinae.

DOI: 10.31857/S0367144520030053

Род Coreus Fabricius, 1794 в фауне России представлен одним, распространенным

всюду, кроме крайнего севера, видом Coreus marginatus (Linnaeus, 1758), имеющим

несколько русских названий: краевик, или ромбовик окаймленный; щавелевый, или

ревеневый клоп. На большей части Палеарктики обитает номинативный подвид

C. marginatus marginatus. В монографической сводке А. Н. Кириченко (1916), посвя-

щенной видам сем. Coreidae Leach, 1815 фауны России, в роде Mesocerus Reuter, 1888

(позже сведенном в синонимы к Coreus) были описаны две «новые расы» из Восточ-

ной Азии: Coreus marginatus orientalis (Kiritshenko, 1916) из долины Амура и C. omoxys

Kiritshenko, 1916 из Южной Кореи. Coreus m. orientalis отличается от номинативного

подвида острыми, выдающимися за основания надкрылий, боковыми углами передне-

спинки и прямыми боковыми краями позади них. Coreus omoxys позже сведен в сино-

нимы к C. m. orientalis (Josifov, Kerzhner, 1978).

576

Образ жизни, личиночное развитие и кормовые растения C. m. marginatus подробно

описаны (Пучков, Пучкова, 1956; Пучков, 1962; Асанова, Искаков, 1977, и др.). Для

C. m. orientalis такие сведения отсутствуют, известен лишь его ареал, который, по

А. Н. Кириченко (1916), простирается от Сретенска в Забайкалье по долине Амура на

восток до о. Сахалин и Японии, на юге охватывает Приморский край, Северный

и Юго-Восточный Китай и п-ов Корея. На юге Дальнего Востока России вид известен

из Амурской обл., с юга Хабаровского края, на о. Сахалин проникает до северных рай-

онов - окр. г. Александров-Сахалинский (Канюкова, Кержнер, 1981).

Дальневосточный подвид щавелевого клопа входит в круг хозяев паразитических

мух-тахин, и первым автором при изучении биологии этих мух проведены исследова-

ния фенологии, цикла развития и кормовых растений клопа.

В тексте приняты сокращения m - среднее значение и n - число экземпляров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились с мая по октябрь 1997-2019 гг. на полевых стационарах и в марш-

рутных поездках по Приморскому краю с целью изучения экологических связей наземных полу-

жесткокрылых - хозяев мух-тахин (Diptera, Tachinidae). Обследовались лесные и различные

варианты открытых естественных и окультуренных ценозов. Проводился сбор полужестко-

крылых - потенциальных хозяев тахин - с последующим содержанием личинок и имаго в стаци-

онарных и переносных садках для выведения из них паразитических двукрылых и наблюдений

за трофическими предпочтениями клопов (Маркова и др., 2018). Подробно методики сбора и со-

держания полужесткокрылых для определения степени зараженности и выведения имаго

Phasiinae описаны ранее (Маркова и др., 2017). Учитывая недостаточность сведений о питании

Coreus m. orientalis, в большинстве случаев изучавшихся особей в садках кормили срезанными

побегами, соцветиями и соплодиями тех растений, с которых они были собраны. Длительность

наблюдений зависела от времени заражения и составляла от одного дня до 3-4 недель. В есте-

ственных условиях отдельные растения осматривали для оценки их заселенности насекомыми,

которых собирали вручную.

Нахождение клопов на растении недостаточно для того, чтобы считать это растение кормовым

без дополнительного изучения. В естественных условиях нами проводились наблюдения за со-

санием насекомыми сока, выявлялись следы повреждения, увядания и усыхания фрагментов

растений, расположенных выше места сосания. Отмечались употребляемые (выбранные) кло-

пом части растения. Проводилась также фотосъемка насекомых.

Фенологические наблюдения за развитием личиночной стадии C. m. orientalis проводились на

растениях в природных и лабораторных условиях - в стационарных и переносных садках (Мар-

кова и др., 2018). Номенклатура видов сем. Tachinidae принята по работе Гертинга (Herting,

1984).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Coreus marginatus orientalis (Kiritshenko, 1916)

М ате риа л. Россия. Приморский край. Ольгинский р-н: окр. с. Михайловка, 20-22.VII.1997,

4 экз.; 20.VIII.1998, 4 экз.; 17.VII.2000, 3 экз. (Т. О. Маркова). Чугуевский р-н: окр. с. Новомихай-

ловка, берег р. Уссури, 21.VII.2007, 2 экз. (З. И. Лимачко). Октябрьский р-н: с. Заречное, приуса-

дебный участок, 05.VI-20.VIII.2018, 13 экз. (А. С. Сахнов, Т. О. Маркова). Уссурийский городской

округ: Уссурийск, озелененный участок, 20.VI-10.VII.2018, 10 экз. (Т. О. Маркова); окр. с. Каме-

нушка, картофельное поле и его окраина, 18.VIII.2006, 15 экз.; 07.VII.2008, 10 экз.; 16.VI.2015,

15 экз.; 22.VII-13.VIII.2015, 21 экз.; 06.VIII.2016, 10 экз.; 19.VII.2019, 2 личинки II возраста;

19.VII-13.VIII.2019, 25 имаго, 9 личинок IV возраста, 10 личинок III возраста, 8 личинок II воз-

577

раста; вейниково-осоково-разнотравный луг в долине р. Комаровка, 02.VIII.2002, 1 экз.;

05.VII.2006, 1 экз.; 13.VII-10.VIII.2006, 55 экз.; 19 и 24-25.VIII.2015, 13 имаго, 2 личинки V воз-

раста; пойменный лес - тополевник, ильмовник, экотон, 17.VIII.2019, 3 экз. (Т. О. Маркова,

М. В. Маслов); с. Каймановка, приусадебный участок, 22 и 30.VII.2002, 8 экз.; 05.VIII.2003,

2 экз.; 21.VIII.2004, 4 экз.; 02-21.VII.2005, 30 экз.; 24.VI.2006, 5 экз.; 05-07.VII.2006, 30 экз.;

14-25.VII.2006, 31 экз.; 02-26.VI и 02-03.VII.2015, 26 имаго, 2 личинки V возраста; 25.VII.2016,

1 экз.; 28-31.VII.2017, 6 экз.; 08.VII.2018, 1 имаго, 1 личинка IV возраста, 1 личинка III возраста;

10.VIII.2018, 1 имаго, 1 личинка V возраста, 2 личинки IV возраста, 1 личинка III возраста, 1 ли-

чинка II возраста; 19.VI.2019, 2 экз.; 29.VIII.2019, 1 личинка V возраста (Т. О. Маркова,

М. В. Маслов); Уссурийский заповедник, Комаровское лесничество, лесная дорога и поляна,

16.VIII.2004, 1 экз.; 17-22.VII.2005, 3 экз.; 25.VII.2007, 5 экз.; 17.VII.2017, 1 экз.; кедрово-широ-

колиственный лес, надпойменная терраса: окраина леса и обочина лесной дороги, 18.VIII.2018,

3 имаго, 1 личинка V возраста (Т. О. Маркова, М. В. Маслов); лесопитомник, мезофитный луг,

22.VIII.2010, 1 личинка V возраста (фото В. Г. Безбородова). Ханкайский р-н: с. Первомайское,

приусадебный участок, 05-24.VII.2017, 2 экз. (А. В. Ховрина). Шкотовский р-н: Уссурийский

заповедник, Суворовское лесничество, лесная поляна, 19.VI.1998, 2 экз.; 20-22.VII.2002, 2 экз.;

20.VII.2007, 5 экз. (Т. О. Маркова).

Кормовые растения. Сборы клопов проводили на следующих растениях

(звездочкой (*) отмечены впервые установленные для восточного подвида кормовые

растения): щавель кислый - Rumex acetosa L.; щавель воробьиный, щавелек - R. ace-

tosella L.; щавель конский - R. confertus Willd.; щавель курчавый - R. crispis L.; ревень

алтайский - Rheum altaicum Losinsk.; ревень волнистый - Rh. undulatum L.; *горец

развесистый - Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray (Polygonaceae); *лабазник

дланевидный - Filipendula palmata (Pall.) Maxim.; *репешок мелкобороздчатый - Agri-

monia striata Michx.; *малина обыкновенная - Rubus idaeus L.; *ежевика сизая -

R. caesius L.; *кровохлебка аптечная - Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae); *амброзия

полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae); *смородина красная - Ribes

rubrum L. (Grossulariaceae).

Ме с то о би т а ни я. На юге Приморского края клоп предпочитает открытые био-

ценозы: мезофитные луга, приусадебные территории, агроценозы, озелененные участ-

ки в населенных пунктах; в лесных стациях встречается в экотонных участках

пойменных лесов, на лесных полянах, по обочинам дорог. В ксерофитных (по обочи-

нам грунтовых дорог) и гигрофитных биотопах (увлажненных участках на берегах

рек) редок, встречается на крупных растениях щавеля.

А. Н. Кириченко (1964) отметил тяготение C. marginatus в Таджикистане к увлаж-

ненным микростациям и почти полное его отсутствие в сухих ландшафтах. В. Г. Пуч-

ков (1962) также писал, что клопы чаще встречаются в мезофитных ассоциациях, хотя

личинки и имаго указаны также и для ксерофитных, и для гигрофитных биотопов.

Жиз нен ны й ц ик л. Имаго C. m. orientalis отмечены с конца 1-й декады мая

в лесных стациях, где, вероятно, проводят зиму. С начала июня они встречаются в от-

крытых биотопах, и здесь начинаются спаривание и яйцекладка, которые наблюдались

нами до начала августа.

Личинки I возраста появляются с начала 2-й декады июня, II возраста - c конца 2-й

и начала 3-й декады июня, III возраста - c конца июня и начала 1-й декады июля, IV -

c начала 1-й декады июля, V возраста - с начала 2-й декады июля. Имаго нового поко-

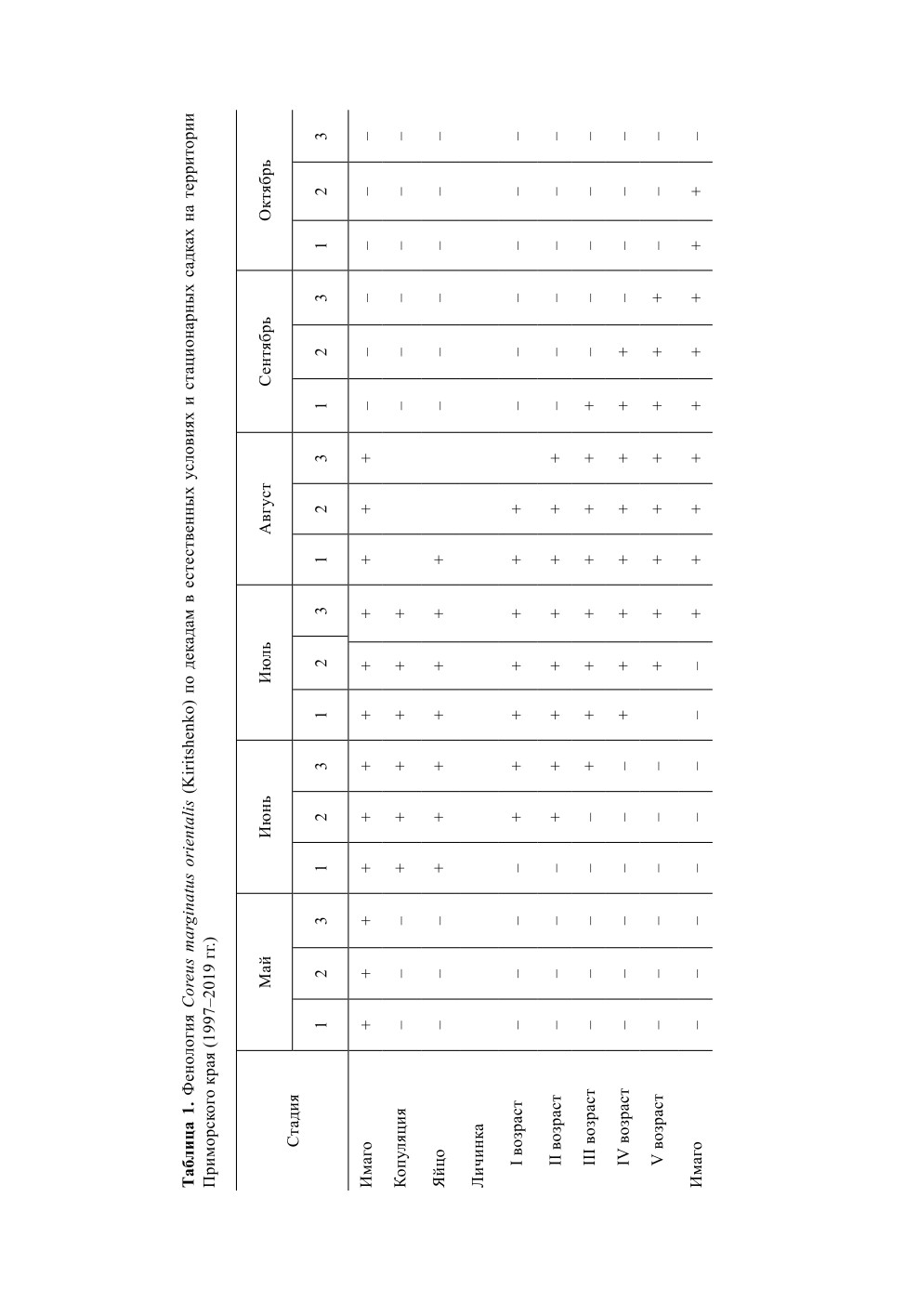

ления появляются с конца июля - начала 1-й декады августа (табл. 1). Последние

имаго отмечались до середины октября.

578

По наблюдениям В. Г. Пучкова (1962), западный подвид щавелевого клопа в черно-

земной зоне европейской части России и Украины откладывает яйца на любые расте-

ния, а также на сухие фрагменты растений и почву. На юге Дальнего Востока России

яйцекладки клопа в естественных условиях отмечены нами только на основных кор-

мовых растениях и на почве под растением, а также на металлических основах садков.

Эмбриональный период длится в среднем 11 дней. Личиночное развитие протекает

в среднем по следующей схеме: I возраст - 6 дней, II - 10-11 дней, III - 5 дней, IV -

6 дней, V - 13-16 дней (m = 15 дней). Развитие личинок завершается за 40-45 дней.

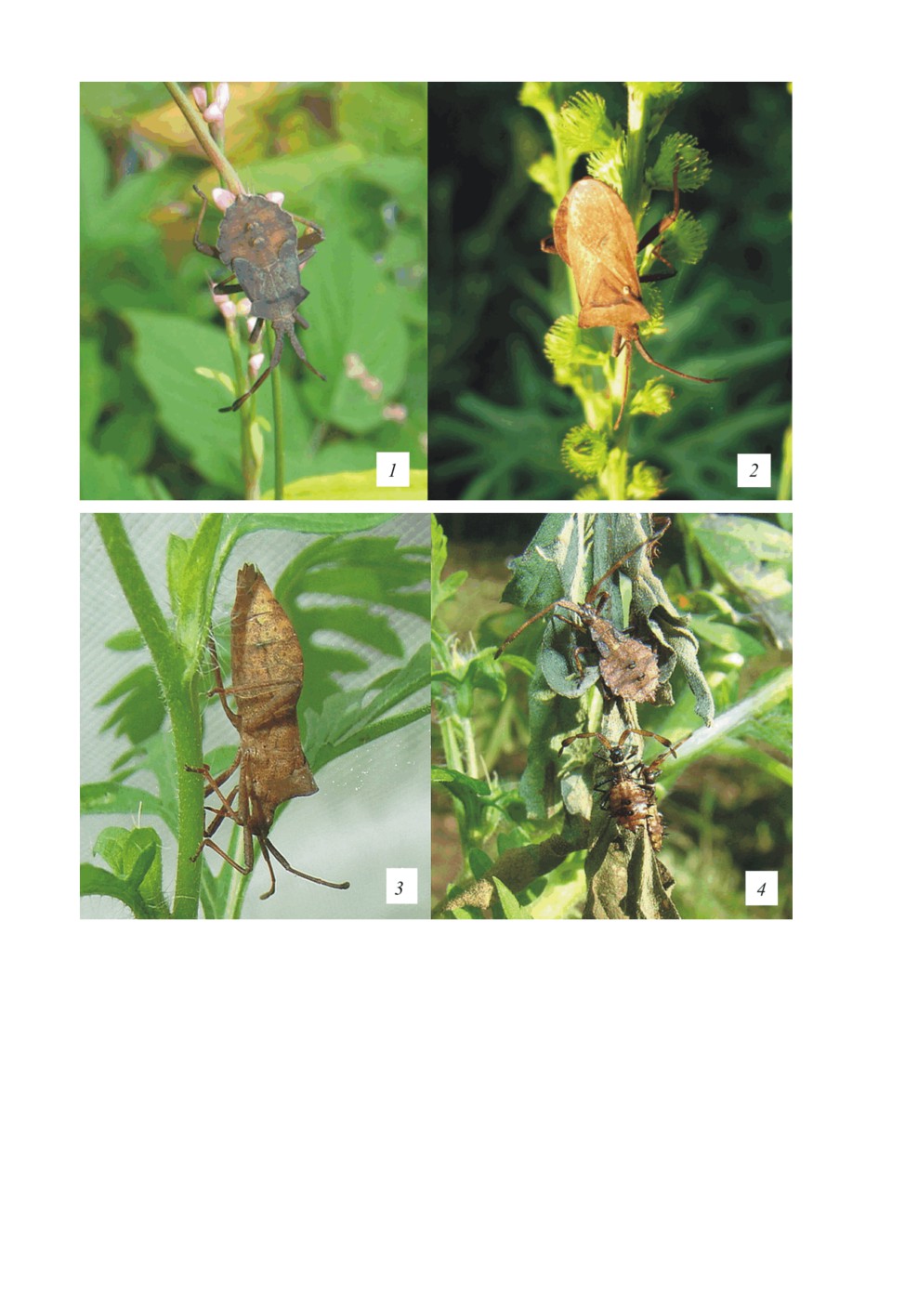

На примере наблюдения за процессом линьки личинки клопа III возраста нами отме-

чено, что в природе он длится 7-8 мин, в том числе высвобождение из экзувия - 2 мин.

Перемещение перелинявшей личинки IV возраста от экзувия по растению занимает

1-2 мин, потемнение покровов - 60-80 мин. Отмечено, что перед началом линьки ли-

чинка располагается на освещенной верхней стороне листа растения, к началу линьки

она переползает на нижнюю сторону листа и остается там до полного высвобождения

из экзувия. Неокрепшая личинка сначала повисает вниз головой, затем удаляется от

места линьки, после чего снова оказывается на освещенной верхней стороне листа

(рис. 1).

В целом фенология восточного подвида несколько отстает по срокам от номинатив-

ного подвида, который в лесостепи Украины (Пучков, 1962) выходит с зимовки в апре-

ле, спаривается с конца апреля, начинает яйцекладку уже с 3-й декады мая; имаго его

в массе появляются с середины июля, а на зимовку подвид уходит со 2-й половины

сентября - начала октября.

Поведение. В период копуляции и яйцекладки имаго C. m. orientalis образуют

скопления из 10 и большего числа особей на излюбленных кормовых растениях из

сем. Polygonaceae - ревене и щавеле со стадии восковой и до полной зрелости семян.

Личинки I и II возрастов после выхода из яйца остаются на этом же растении,

с III возраста расселяются по дополнительным кормовым растениям из других се-

Рис. 1. Линька личинки C. m. orientalis.

1 - готовая к линьке личинка III стадии, 2 - высвобождение личинки IV стадии от экзувия.

579

мейств, на которых численность клопов на имагинальной и личиночной стадиях не

превышает 1-3 особей. С 2014 г. нами наблюдались скопления по 5-7 особей C. m. ori-

entalis на кусте малины обыкновенной, где они предпочитали верхушечные части по-

бегов с ягодами со стадии завязывания до полного созревания.

П ит ани е. К питанию личинки приступают со 2-го дня после вылупления из яйца.

В садках они усаживаются на листовые пластинки кормового растения. Наши специ-

альные наблюдения за питанием личинок I возраста показали, что посаженные в са-

док без кормового растения личинки погибают на 2-4-й день, несмотря на помещенный

рядом увлажненный ватный тампон.

Западный подвид В. Г. Пучков относил к многоядным вредителям (Пучков, 1962,

1972), что отмечено и в Казахстане (Асанова, Искаков, 1977). Для восточного подвида

C. m. orientalis Г. П. Черновой в качестве кормовых были отмечены только растения

сем. Polygonaceae (Rumex sp.) без указания видов (Чернова, 1988). Нами клоп найден

на растениях семейств Polygonaceae, Rosaceae и Grossulariaceae из родов Rumex L.,

Rheum L., Rubus L. и Ribes L. на видах, известных в качестве кормовых растений и для

западного подвида: Rumex acetosa, R. aсetosella, R. confertus, R. crispis, Rubus idaeus,

R. caesius (Пучков, 1962, 1972).

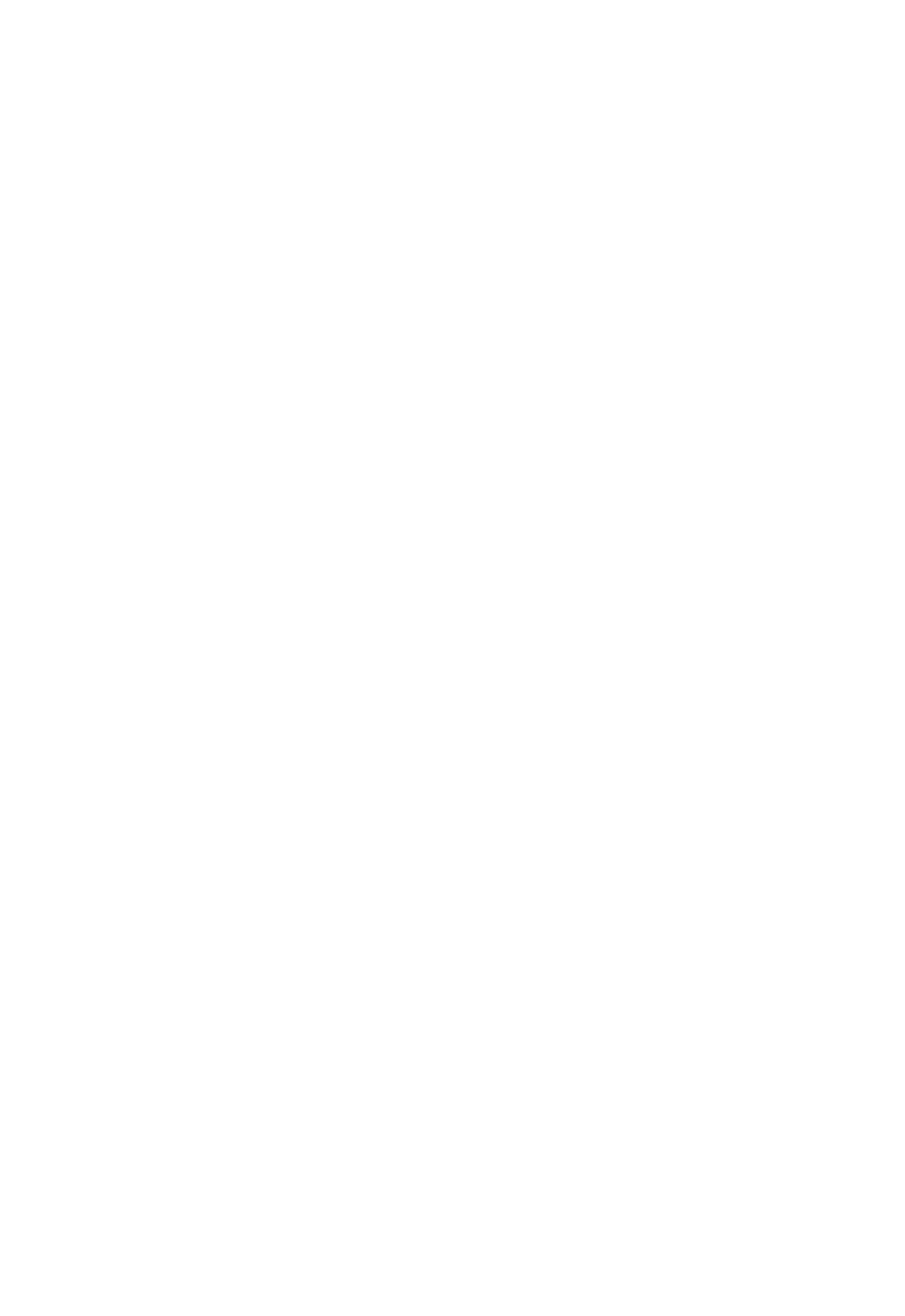

Впервые установлено питание C. m. orientalis на Ribes rubrum, Filipendula palmata,

Agrimonia striata, Sanguisorba officinalis, Ambrosia artemisiifolia, Persicaria lapathifolia

(рис. 2). Питание C. m. orientalis на опасном карантинном сорняке Ambrosia artemi-

siifolia L. подтверждено в садке.

Большинство выявленных нами кормовых растений C. m. orientalis имеет широкие

ареалы и встречается также в европейской части России и в Сибири. Coreus m. orient-

alis не найден на овощных и масличных культурах (свекла, картофель, подсолнечник

и др.), на которых питается номинативный подвид (Пучков, 1972; Асанова, Искаков,

1977).

Паразитоиды-тахины

Сведений о выведении из C. m. orientalis паразитических двукрылых в Японии нет

(Nishiyama at al., 1995; Shima, 2006). На номинативном подвиде C. m. marginatus в За-

падной Европе и европейской части России паразитируют Elomya lateralis, Phasia

aurigera (Egger, 1860) и Ectophasia crassipennis (Коровина, 1959; Викторов, Кожарина,

1961; Herting, 1971).

Из собранных в природе 376 имаго C. m. orientalis выведено 11 экз. тахин подсем.

Phasiinae, относящихся к 5 видам родов Clytiomya Rondani, 1861, Ectophasia Townsend,

1912, Elomya Robineau-Desvoidy, 1830, Phasia Latreille, 1804.

Clytiomya continua (Panzer, 1798).

М ате риа л. С. Каймановка, приусадебный участок, 1 ♂, 1 ♀ (Т. О. Маркова).

Б иол о гия. Клопы C. m. orientalis собраны 28 и 31.VII.2017, выход личинок и об-

разование пупариев мухи отмечены 30.VII и 05.VIII.2017, вылет имаго происходил

10 и 15.VIII.2017. Время личиночного развития составило 10-11 дней.

581

Рис. 2. Питание C. m. orientalis на различных растениях.

1 - личинка V стадии на Persicaria lapathifolia, 2 - имаго с отложенным на щитке яйцом Phasiinae на

Agrimonia striata, 3 - имаго на стебле Ambrosia artemisiifolia в стационарном садке, 4 - личинки III

и IV стадии в естественных условиях на A. artemisiifolia.

Хоз яе ва. В Приморском крае ранее был выведен из клопов трех семейств:

Coreidae - C. marginatus orientalis, Scutelleridae - Eurygaster testudinaria Geoffr., и Pen-

tatomidae - Eurydema gebleri Kol., Eu. dominulus Scop., Graphosoma rubrolineatum

Westw., Homalogonia confusa Kerzh., Dolycoris baccarum L. (Markova, 1999; Маркова,

2000). Продолжительность личиночного развития составляет от 6 до 11 дней

(m = 8.3 дня; n = 12).

582

В Западной Европе, европейской части России и в Западной Сибири известен как

паразит 5 других видов клопов из сем. Pentatomidae и одного вида из сем. Cydnidae

(Dupuis, 1949; Каменкова, 1957; Herting, 1960; Викторов, Кожарина, 1961; Herting,

1971; Коломиец, 1976). Среди указанных ранее для Clytiomya continua хозяев нет ви-

дов, из которых он выведен нами на Дальнем Востоке.

Р а спр о ст р ан ен и е. Россия: север европейской части, Сибирь, юг Дальнего Востока

(Амурская обл., Приморский край). - Западная Европа, Казахстан, Средняя Азия, Монголия.

Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794).

М ате риа л. Уссурийский заповедник, Суворовское лесничество, лесная поляна, 2 ♀; Кома-

ровское лесничество, обочина лесной дороги, 1 ♀ (Т. О. Маркова).

Б иол о гия. Клопы C. m. orientalis собраны 20.VII.2007, выход личинок мухи и об-

разование пупариев отмечены 22-23.VII.2007, вылет имаго - 02 и 05.VIII.2007. Про-

должительность личиночного развития составила 11-13 дней. Еще одна особь клопа

собрана

18.VIII.2018, выход личинки мухи и образование пупария отмечены

23.VIII.2018, вылет имаго - 03.IX.2018. Продолжительность личиночного развития со-

ставила 11 дней.

Хозяева. В Приморском крае был выведен из клопов двух семейств: Coreidae

(Coreus marginatus orientalis) и Pentatomidae (Graphosoma rubrolineatum) (Markova,

1999; Маркова, 2000). Продолжительность личиночного развития - от 7 до 12 дней

(m = 10 дней; n = 9).

В Западной Европе, европейской части России и Западной Сибири известен как па-

разит 20 видов клопов из сем. Pentatomidae, 4 видов из сем. Scutelleridae, по два вида

из сем. Cydnidae и Coreidae, и по одному виду из семейств Acanthosomatidae, Lygaeidae

и Reduviidae (Dupuis, 1949; Каменкова, 1957; Herting, 1960; Викторов, Кожарина, 1961;

Herting, 1971; Tschorsnig, Herting, 1994). Только один из этих видов - Eurygaster

testudinaria (Scutelleridae) - входит в число хозяев на Дальнем Востоке России. Приве-

дены данные о паразитировании E. crassipennis и в Coreus marginatus (Коровина, 1959;

Викторов, Кожарина, 1961; Herting, 1971).

В Японии E. crassipennis известен как паразит общих с фауной Дальнего Востока

России 5 видов сем. Pentatomidae: Carpocoris purpureipennis De Geer, Dolycoris

baccarum, Eurydema rugosa Motsch., Menida disjecta Put., Palomena angulosa Motsch.,

одного вида из сем. Reduviidae - Rhynocoris leucospilus (Stål) - и одного вида из сем.

Acanthosomatidae - Acanthosoma sp. (Nishiyama et al., 1995; Shima, 2006).

Ра спр о ст ра не н ие. Россия: центр европейской части, Восточная Сибирь, юг Дальнего

Востока (Амурская обл., Хабаровский и Приморский края). - Западная Европа, Закавказье, Япо-

ния (о. Хоккайдо).

Ectophasia rotundiventris (Loew, 1858).

Мате ри а л. Окр. с. Каменушка, обочина картофельного поля, 1 ♂ (Т. О. Маркова).

Биология. Клоп C. m. orientalis собран 06.VIII.2016, выход личинки мухи и обра-

зование пупария отмечены 08.VIII.2016, вылет имаго - 19.VIII.2016. Продолжитель-

ность личиночного развития составила 11 дней.

583

Хоз яе ва. В Приморском крае ранее был выведен из клопов сем. Pentatomidae:

Palomena viridissima Poda, Eurydema gebleri, Graphosoma rubrolineatum (Markova,

1999), а также Menida violacea Motsch. (Маркова и др., 2020). Продолжительность ли-

чиночного развития составляла от 7 до 12 дней (m = 10 дней; n = 7).

В Японии известен как паразит 10 общих с фауной Дальнего Востока России видов

сем. Pentatomidae: Carbula abbreviata (Motsch.) = C. humerigera Uhl., Dolycoris

baccarum, Eurydema rugosa, Eysarcoris lewisi Dist., Lelia decempunctata Motsch., Menida

disjecta (как M. scotti), M. musiva, P. angulosa, Pentatoma japonica (Dist.), Plautia stali

Scott, двух ориентальных видов этого семейства - Glaucias subpunctatus Walker

и Gonopsis affinis (Uhler), а также трех видов сем. Acanthosomatidae: Acanthosoma

denticaudum Jak., A. haemorrhoidalis angulatum Jak. и A. labiduloides Jak. (Nishiyama

et al., 1995; Shima, 2006). Представитель сем. Coreidae впервые указан как хозяин для

этого вида.

Р асп ро ст р анени е. Россия: Восточная Сибирь (Якутия), юг Дальнего Востока (Амурская

обл., Хабаровский и Приморский края, Курильские о-ва). - Северо-Восточный Китай, Япония.

Elomya lateralis (Meigen, 1824).

Мат ер иа л. Окр. с. Новомихайловка, берег р. Уссури, 1 ♂ (З. И. Лимачко, Т. О. Маркова);

Уссурийский заповедник, Комаровское лесничество, лесная поляна, 1 ♀ (Т. О. Маркова).

Биоло ги я. Клоп C. m. orientalis собран 21.VII.2007, выход личинки мухи и обра-

зование пупария отмечены 25.VII.2007, вылет имаго - 05.VIII.2007. Другая особь кло-

па собрана 25.VII.2007, выход личинки мухи и образование пупария отмечены

27.VII.2007, вылет имаго - 06.VIII.2007. Продолжительность личиночного развития

составляла 10-11 дней.

Хоз яе ва. В Приморском крае ранее был выведен из клопов сем. Pentatomidae -

Aelia fieberi Scott, Dolycoris baccarum - и Scutelleridae - Eurygaster testudinaria (Ша-

блиовский, Луговицына, 1975; Коломиец, 1976; Markova, 1999; Маркова, 2000),

а также из Graphosoma rubrolineatum, Carpocoris purpureipennis, Eurydema gebleri,

Palomena angulosa (Pentatomidae), Lygaeus equestris L. (Lygaeidae), Acanthosoma

haemorrhoidale (Acanthosomatidae) (Markova, 1999; Маркова, 2000). Продолжитель-

ность личиночного развития составляла от 6 до 13 дней (m = 9.4 дня; n = 11).

В Западной Европе и европейской части России известен как паразит более чем

20 видов клопов сем. Pentatomidae, 4 видов сем. Scutelleridae, 3 - сем. Lygaeidae и 1 -

сем. Coreidae (Васильев, 1913; Рубцов, 1947; Dupuis, 1949; Каменкова, 1957; Herting,

1960; Викторов, Кожарина, 1961; Herting, 1971; Tschorsnig, Herting, 1994). Приведены

данные о паразитировании E. lateralis на C. marginatus (Коровина, 1959; Викторов,

Кожарина, 1961; Herting, 1971). Общих с европейскими видами хозяев E. lateralis на

Дальнем Востоке России нет.

Ра сп ро ст ра нен ие. Россия: юг европейской части, Западная и Восточная Сибирь, юг

Дальнего Востока (Приморский край). - Западная Европа, Северная Африка, Закавказье, Сред-

няя Азия, Монголия.

584

Phasia albopunctata (Baranov, 1935).

М ате риа л. Окр. с. Каменушка, долина р. Комаровка, вейниково-осоково-разнотравный луг,

1 ♀; Уссурийский заповедник, Комаровское лесничество, лесная поляна, 1 ♀; с. Каймановка,

приусадебный участок, 1 ♂ (Т. О. Маркова).

Б иол о ги я. Сроки развития тахины в трех изученных особях были следующими.

1. Сбор имаго 17.VII.2006, выход личинки и образование пупария мухи 19.VII.2006,

вылет имаго 05.VIII.2006. Продолжительность личиночного развития составила

17 дней.

2. Сбор имаго 25.VII.2007, выход личинки и образование пупария мухи 27.VII.2007,

вылет имаго происходил 06.VIII.2007. Продолжительность личиночного развития -

10 дней.

3. Сбор имаго 19.VII.2006, выход личинки и образование пупария мухи 21.VII.2006,

вылет имаго 31.VIII.2006. Продолжительность личиночного развития Сбор имаго

10 дней.

Хо зя ева. В Приморском крае был выведен из клопов сем. Pentatomidae: Palomena

angulosa, P. viridissima Poda, Picromerus bidens L., Pentatoma semiannulata Baran.,

Dolycoris baccarum, Lelia decempunctata (Markova, 1999; Маркова, 2000). Продолжи-

тельность личиночного развития составляла от 10 до 19 дней (m = 14.7 дней; n = 8).

В Сибири Ph. albopunctata выведен из D. baccarum (Коломиец, 1976). В Японии из-

вестен как паразит общего с фауной Дальнего Восток России вида Eysarcoris lewisi

(Nishiyama at al., 1995; Shima, 2006). Представитель сем. Coreidae впервые указан как

хозяин для этого вида.

Р а спр о ст р а не н ие. Россия: Западная и Восточная Сибирь, юг Дальнего Востока (Амур-

ская обл., Приморский край). - Япония (о. Хоккайдо).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые приведены сведения о паразитировании в клопе C. m. orientalis тахин под-

сем. Phasiinae, относящихся к пяти видам родов Clytiomya (C. continua), Ectophasia

(E. crassipennis, E. rotundiventris), Elomya (E. lateralis) и Phasia (Ph. albopunctata). Для

трех видов тахин - Ectophasia rotundiventris, Elomya lateralis и Phasia albopunctata -

C. marginatus впервые указан как хозяин.

Фенология C. m. orientalis на юге Приморского края несколько запаздывает в срав-

нении с номинативным подвидом на Украине, на зимовку в Приморье он уходит поз-

же. Выявлены новые для C. m. orientalis кормовые растения: Rubus idaeus, R. caesius,

Ribes rubrum, Filipendula palmata, Agrimonia striata, Sanguisorba officinalis, Ambrosia

artemisiifolia, Persicaria lapathifolia.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают искреннюю благодарность Н. Н. Винокурову (Институт биологи-

ческих проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия) за ценные советы и замеча-

ния при подготовке статьи, а также В. Г. Безбородову (Амурский филиал

Ботанического сада-института ДВО РАН, г. Благовещенск) за предоставленный фото-

материал, Л. А. Фединой (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток) за по-

585

мощь в определении гербарного материала и студентам ДВФУ З. И. Лимачко,

А. С. Сахнову и А. В. Ховриной за помощь в сборе материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Асанова Р. Б., Искаков Б. В. 1977. Вредные и полезные полужесткокрылые (Heteroptera) Казахстана: Опреде-

литель. Алма-Ата: Кайнар, 203 с.

Васильев И. В. 1913. Вредная черепашка и новые методы борьбы с ней при помощи паразитов из мира насе-

комых. Труды Бюро по энтомологии 4 (11): 1-31.

Викторов Г. А., Кожарина Н. К. 1961. Пищевые связи некоторых видов фазий с вредной черепашкой и дру-

гими клопами в Краснодарском крае (Diptera, Larvaevoridae). Зоологический журнал 40 (1): 52-59.

Каменкова К. В. 1957. Некоторые особенности биологии вредной черепашки (Eurygaster integriceps) в пред-

горной зоне Краснодарского края. Зоологический журнал 36 (10): 1467-1474.

Канюкова Е. В., Кержнер И. М. 1982. Полужесткокрылые (Heteroptera) с северного и среднего Сахалина.

Труды Зоологического института АН СССР 105: 127-129.

Кириченко А. Н. 1916. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые полужесткокрылые. Т. 6, вып. 2.

Coreidae: Coreinae. Петроград, 395 с.

Кириченко А. Н. 1964. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) Таджикистана. Душанбе: Издательство

АН Таджикской ССР, 258 с.

Коломиец Н. Г. 1976. Обзор двукрылых подсемейства фазий (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) фауны Сибири

и Дальнего Востока. В кн.: Н. Г. Коломиец (ред.). Насекомые Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ

АН СССР, с. 143-164. (Труды Биолого-почвенного института, т. 43).

Коровина Н. И. 1959. О фазиях (Diptera, Tachinidae), паразитирующих в полужесткокрылых. Бюллетень Во-

ронежского общества естествоиспытателей 11: 119-127.

Маркова Т. О. 2000. Фазиины (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) Южного Приморья (фауна, экология, хозяй-

ственное значение). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологиче-

ских наук. Новосибирск, 22 с.

Маркова Т. О., Канюкова Е. В., Маслов М. В. 2020. К экологии Menida violacea Motschulsky, 1861 (Heteroptera,

Pentatomidae), хозяина паразитических двукрылых (Diptera, Tachinidae) на юге Приморского края.

Энтомологическое обозрение 99 (2): 321-329. doi: 10.31857/S0367144520020082

Маркова Т. О., Маслов М. В., Репш Н. В., Боловцов Е. Н., Гуляева В. А. 2017. Методы сбора и содержания

насекомых - потенциальных хозяев Тахин (Diptera, Tachinidae) в Приморском крае Дальнего Востока

России. Вестник Оренбургского государственного университета 3 (203): 68-72. doi: 10.25198/1814-

6457-2017-203-3-68-72

Маркова Т. О., Маслов М. В., Репш Н. В. 2018. Модификации садков для исследования насекомых. Еврази-

атский энтомологический журнал 17 (5): 345-348. doi: 10.15298/euroasentj.17.5.06

Пучков В. Г. 1962. Краевики. Фауна Украины. Т. 21, вып. 2. 164 с.

Пучков В. Г. 1972. Отряд Hemiptera (Heteroptera) - полужесткокрылые. В кн.: О. Л. Крыжаносвский,

Е. М. Данциг (ред.). Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур. Т. 1. Насекомые

с неполным превращением. Л.: Наука, с. 222-261.

Пучков В. Г., Пучкова Л. В. 1956. Яйца и личинки настоящих полужесткокрылых - вредителей сельскохозяй-

ственных культур. Труды Всесоюзного энтомологического общества 45: 218-342.

Рубцов И. А. 1947. О двух паразитах вредной черепашки из семейства Phasiidae (Diptera). Энтомологическое

обозрение 28 (3-4): 85-100.

Чернова Г. П. 1988. 30. Сем. Coreidae. В кн.: А. С. Лелей (ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока

СССР. Т. 2, Равнокрылые и полужесткокрылые. Л.: Наука, с. 904-906.

Шаблиовский В. В., Луговицына А. А. 1975. Паразиты хлебных клопов в Приморском крае. В кн.: Л. А. Ив-

лиев (ред.). Энтомофаги советского Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 75-83. (Тру-

ды Биолого-почвенного института, Новая серия, т. 27 (130).

Dupuis C. 1949. Contributions à l`etude des Phasiinae cimicophages. VII. Observations biologiques sur les parasites

ď Hemipteres Hétéroptères à Richelieu (Indre-et-Loire) en 1946, 47, 48. Annals de Parasitologie Humaine

et Comparée 24: 211-242.

Herting B. 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae). Monographien zur

Angewandten Entomologie 16: 1-188.

Herting B. 1971. Arachnida to Heteroptera. In: A Catalogue of Parasites and Predators of Terrestrial Arthropods.

Section A. Host or Prey/Enemy, vol. I. Farnham Royal: Commonwealth Agricultural Bureaux, p. 79-112.

Herting B. 1984. Catalogue of Palaearctic Tachinidae (Diptera). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie

A (Biologie) 369: 1-228.

586

Josifov M., Kerzhner I. M. 1978. Heteroptera aus Korea. II. Teil (Aradidae, Berytidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae,

Rhopalidae, Alydidae, Coreidae, Urostylidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae, Cydnidae,

Plataspidae). Fragmenta faunistica 23 (9): 137-196.

Markova T. O. 1999. New host and distribution data of tachinid flies of subfamily Phasiinae (Diptera, Tachinidae) in

Nishiyama M., Iwasa M., Hori K. 1995. Parasitism by tachinid flies (Diptera, Tachinidae) of heteropterous insects

in Tokachi, Hokkaido. Japanese Journal of Entomology 63 (1): 159-165.

Shima H. 2006. A host-parasite catalog of Tachinidae (Diptera) of Japan. Makunagi (Acta Dipterologica) 2: 1-171.

Tschorsnig H., Herting B. 1994. Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) Mitteleuropas: Bestimmungstabellen

und Angaben zur Verbreitung und Ӧkologie der einzelnen Arten. Stuttgarter Beitrӓge zur Naturkunde.

Ser. A. 506: 1-170.

ECOLOGY OF THE DOCK BUG COREUS MARGINATUS ORIENTALIS (KIR.)

(HETEROPTERA, COREIDAE), A HOST OF PARASITIC DIPTERANS (DIPTERA,

TACHINIDAE), IN THE SOUTH OF PRIMORSKII TERRITORY

T. O. Markova, E. V. Kanyukova, M. V. Маslov

Key words: bugs, Coreus marginatus orientalis, fodder plants, phenology, parasitic dipterans,

Primorskii Territory, Heteroptera, Coreidae, Diptera, Tachinidae, Phasiinae.

SUMMARY

Data on the habitats, phenology, the development cycle and host plants of the Far Eastern subspecies

of the dock bug, Coreus marginatus orientalis (Kiritshenko, 1916) (Heteroptera, Coreidae), in the south

of Primorskii Territory are presented. New fodder plants for C. m. orientalis were revealed. Parasitic

dipterans of the family Tachinidae were bred by keeping the bugs in the laboratory. For the first time

information on parasitization of C. m. orientalis by tachinids of five species of the genera Clytiomya,

Ectophasia, Elomya and Phasia of the subfamily Phasiinae is presented. For three tachinid species

C. marginatus is a new host.

587