ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 100, 1, 2021

ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УДК 59.007

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ РИХТЕР, ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(К 110-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА РИХТЕРА)

© 2021 г. Я. А. Рихтер,1* Т. Я. Рихтер,2** В. В. Аникин3***

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского

ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012 Россия

*e-mail: errato19@gmail.com

2Университет Пенсильвании, Филадельфия, 19104 США

** e-mail: tyr2627@gmail.com

3 Саратовский национальный исследовательский государственный университет

им. Н. Г. Чернышевского

ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012 Россия

***e-mail: anikinvasiliiv@mail.ru

Поступила в редакцию 5.11.2020 г.

После доработки 1.01.2021 г.

Принята к публикации 1.01.2021 г.

Андрей Андреевич Рихтер (1911-1950) - выдающийся энтомолог, доктор биологических

наук, профессор, заведующий лабораторией колеоптерологии Зоологического института

АН СССР. Его научная биография и многие обстоятельства жизни остались неизученными и

малоизвестными. В июле 1938 г. он был арестован НКВД и находился под следствием по кле-

ветническому обвинению до апреля 1939 г. Тяжелая болезнь и преждевременная смерть застали

Андрея Андреевича в начале научной деятельности. Его основные научные труды были посвя-

щены изучению жилкования надкрылий жуков и его значения для филогении, а также описа-

нию фауны и совершенствованию систематики семейства златок (Buprestidae). В Зоологическом

музее Саратовского университета в конце 2019 г. обнаружена коллекция насекомых, собранная

А. А. Рихтером в годы учебы в средней школе и Саратовском университете (1926-1930) в окрест-

ностях Саратова и в районах Нижнего Поволжья, а также на Северном Кавказе и в Закавказье.

Коллекция осталась необработанной, но имеет достаточную степень сохранности. Ее изучение

дало первые результаты, важные для уточнения некоторых обстоятельств его биографии, а в

дальнейшем, возможно, позволит выявить особенности состава энтомофауны на территориях,

еще не затронутых переменами 90 лет назад, и оценить изменения в экологии регионов. Статья

написана на основе документов и переписки, хранящихся в ряде российских архивов, а также с

использованием материалов архива семьи Рихтер.

Ключевые слова: А. А. Рихтер, биография, Саратовский университет, Зоологический музей,

Зоологический институт АН СССР, коллекция насекомых, златки, Buprestidae, систематика,

жилкование надкрылий.

DOI: 10.31857/S0367144521010147

208

В 2021 г. исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося энтомолога, доктора

биологических наук, профессора, ведущего сотрудника Зоологического института

(ЗИН) АН СССР Андрея Андреевича Рихтера (1911-1950). Его жизнь и деятельность

не изучены, и поэтому мы решились представить известный нам материал для его

биографии. Настоящая статья написана на основе найденных нами документов и пе-

реписки, хранящихся в ряде российских архивов, а также материалов семейного архи-

ва. Недавняя находка в фондах Зоологического музея Саратовского государственного

университета коллекции насекомых, собранной А. А. Рихтером во второй половине

20-х гг. прошлого столетия, позволила нам уточнить некоторые обстоятельства его

жизни и начала научной деятельности (Рихтер, Аникин, 2020).

Андрей Андреевич прожил короткую, но очень яркую и насыщенную событиями

жизнь. Как будто зная о своем коротком веке, он спешил совершить в ней обычные

человеческие дела и заняться единственным важным делом - наукой, обнаружив нео-

быкновенную любознательность и способности к изучению природы.

Он родился в С.-Петербурге 13 (26) марта 1911 г. в семье крупного ученого, ботани-

ка и физиолога растений, будущего академика А. А. Рихтера. Его раннее детство про-

шло в имении отца в селе Куровском Перемышльского уезда (теперь - Козельский

район) Калужской губернии. Здесь маленький Андрей собирал своих первых насеко-

мых, проводя много времени в саду и окрестностях отцовского имения. Андрей был

единственным и поздним ребенком во втором браке Андрея Александровича и был

окружен на каждом шагу любовью, заботой и вниманием. Его мать Вера Андреевна

Рихтер, в девичестве Власенко1, была врачом - она окончила Санкт-Петербургский

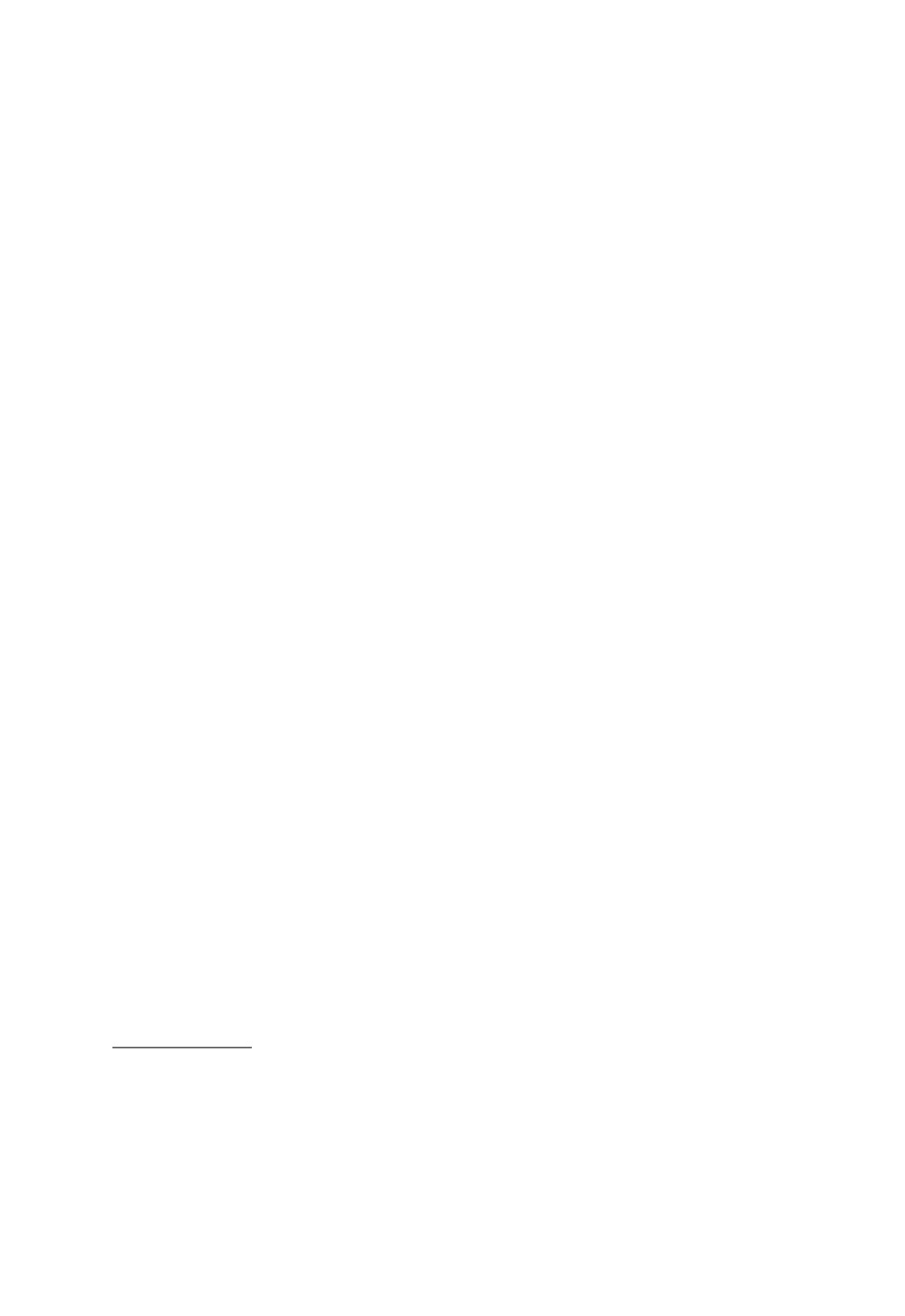

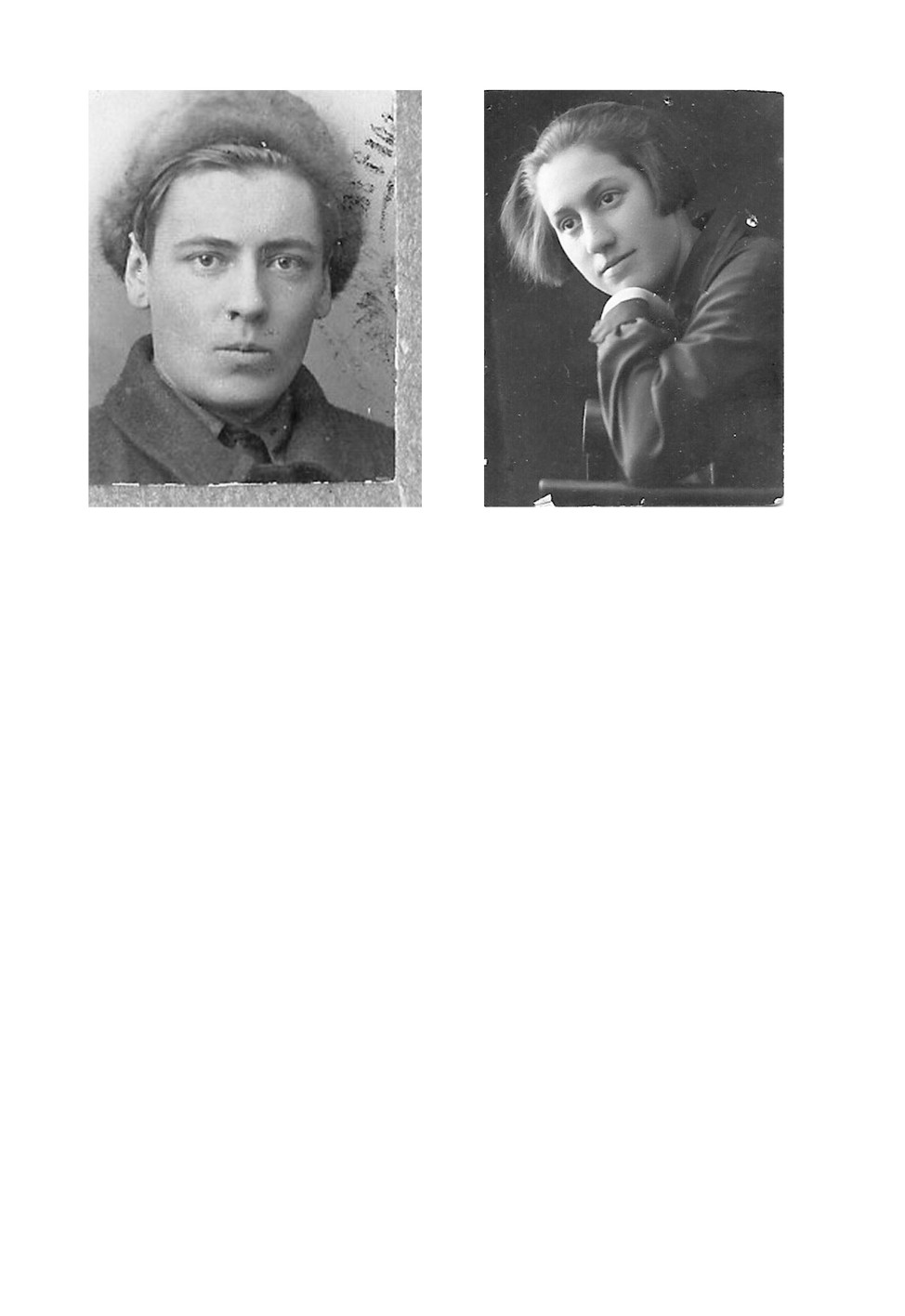

женский медицинский институт, получив диплом лекаря с отличием (рис. 1).

Школьные годы Андрея Андреевича относятся ко времени, когда семья его жила

сначала в Перми, где отец Андрей Александрович участвовал в организации и станов-

лении университета (Рихтер, Рихтер, 2020), а затем в Саратове, где его отец работал

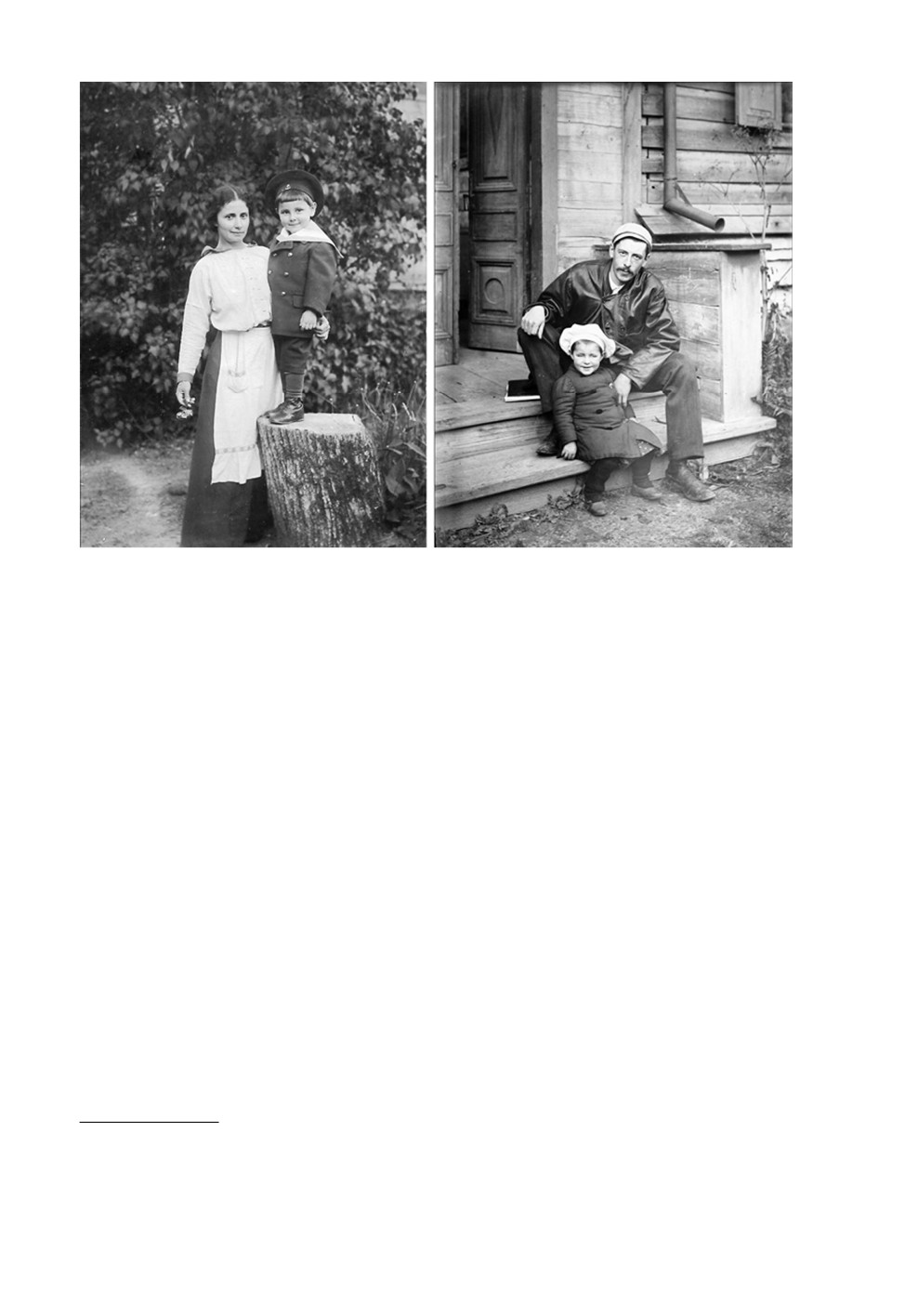

в университете и на сельскохозяйственной опытной станции (рис. 2).

Андрей Андреевич был одним из первых учеников, в чем мы видим немалую

заслугу родителей, серьезно занимавшихся его образованием и воспитанием и давших

ему прекрасную домашнюю подготовку. Отец так оценивал подрастающего сына

в письме из Перми своему другу академику В. Л. Комарову (от 9.09.1923 г.): «Андрей

растет разбойником, сочетая в себе совершенного еще младенца, способного увлечь-

ся копкой воображаемой пещеры в песке, и вполне сознательного и настойчивого

собирателя жуков, разбирающегося в определителях, взасос читающего энтомоло-

гию Холодковского2, не оставляющего без раскапывания ни одной навозной кучи

и прямо удивляющего меня своими знаниями в биологии животных» (АРАН, архив

акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 60-60 об.). Спустя год, уже в Сара-

1 Дочь почетного гражданина, ученого управителя Андрея Романовича Власенко, изобретателя

первой зерноуборочной машины в России.

2 Холодковский Николай Александрович (1858-1921) - известный энтомолог, приват-доцент

Санкт-Петербургского университета (1885), профессор Лесного института (1902), профессор

Военно-медицинской академии (1892), поэт и переводчик. Имеется в виду его «Курс энтомологии

теоретической и прикладной: в 2 т.», СПб.: А. Ф. Девриен, 1912 г.

209

Рис. 1. Вера Андреевна и Андрей Александрович Рихтер с сыном Андреем.

Куровское, 1914-1915 гг.

тове, Андрей Александрович писал, что «жизнь на станции (тогда на окраине горо-

да - авт.) ему очень на пользу. Несмотря на то, что ему приходится ежедневно от-

правляться в город в школу, он и слышать не хочет о городском житье. Записался

в пионеры и предводительствует станционной мелюзгой, разводит кур, со страстью

собирает жуков и воюет с матерью, проявляя начала самостоятельности» (АРАН,

архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 64-65.). В другом письме он отме-

чает поразившую его специализацию интересов сына: «... забывчивый и невниматель-

ный во всем, что касается литературы, истории и математики, он помнит с порази-

тельной отчетливостью все мелкие признаки родов и видов насекомых и др[угих]

животных; с трудом овладевая живыми языками, он самоучкой дошел до полной сво-

боды в латинских названиях; ленивый и беспорядочный во всем своем антураже, он

для всего «Якобсона»1 составил недостающий указатель видов, в 2 с половиной тыся-

чи названий» (АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 66.).

Сын становился все более взрослым, и ему необходимо было уделять больше внима-

ния. «Мне приходится с ним заниматься, добавляя крайнюю недостаточность шко-

лы, и он меня постоянно удивляет своими способностями и легким ориентированием

в довольно сложных областях математики. Лень, вместе с тем, феноменальная, если

его что-либо не интересует. Вообще, любопытный тип. Жаль, если не удастся до-

вести его до университета», - писал Андрей Александрович в другом письме

В. Л. Комарову (АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 66-66 об.).

1 Якобсон Георгий Георгиевич (1871-1926) - крупнейший энтомолог, колеоптеролог, сотрудник

ЗИН АН СССР. Имеется в виду его монография «Жуки России, Западной Европы и сопредельных

стран», выходившая выпусками в СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1905-1915 гг.

210

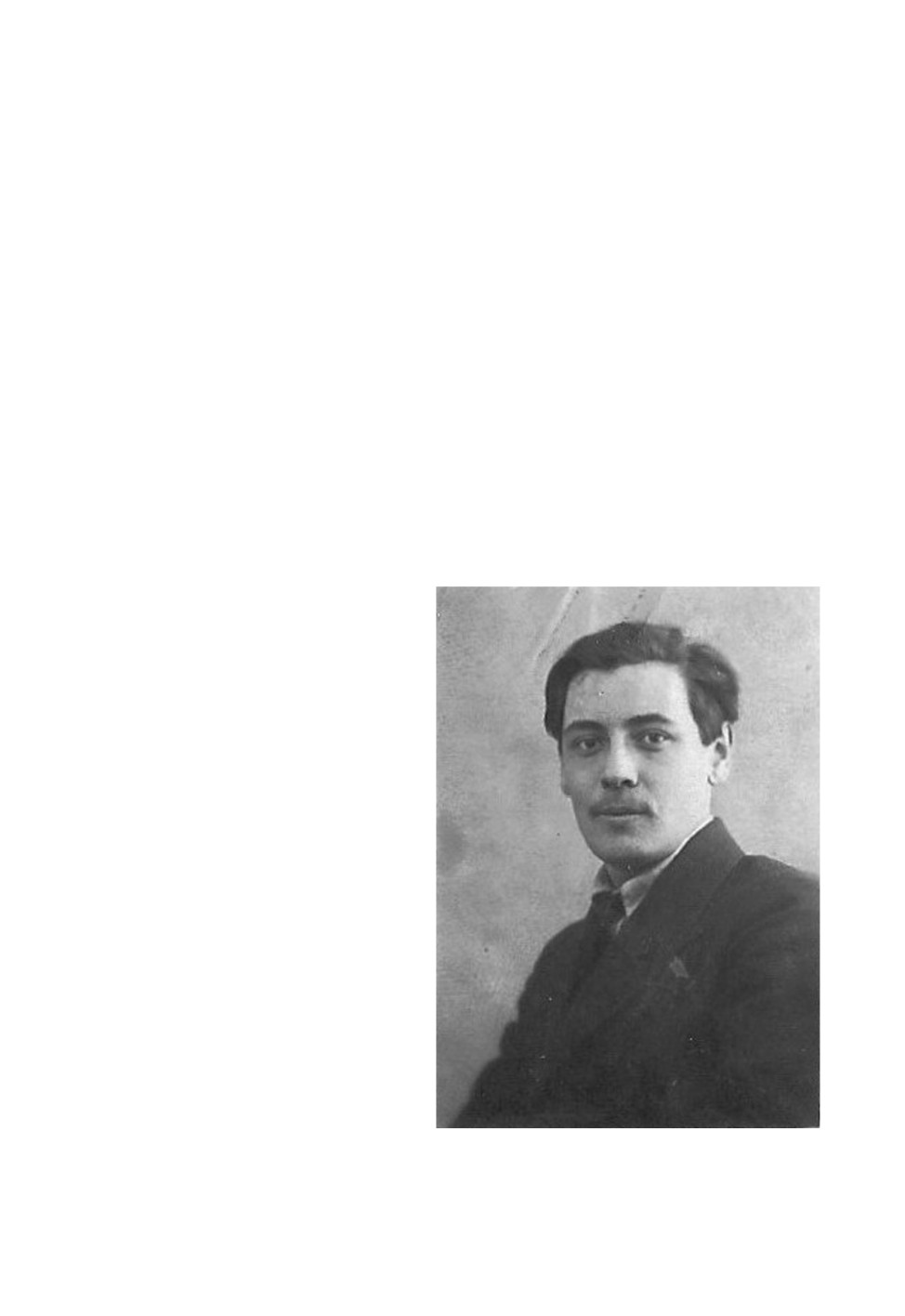

Рис. 2. Профессор Андрей Александрович Рихтер с сыном Андреем у дома на территории

Саратовской сельскохозяйственной опытной станции, 1925 г.

Такая опасность существовала, в стране после революции действовали новые соци-

альные принципы при поступлении в вузы, отдававшие предпочтение детям рабочих и

крестьян. В Саратове Андрей учился в трудовой школе 2-й ступени, находившейся на

Московской улице (угол Пугачевской). Он закончил ее на пару лет раньше своих

сверстников в 1927 г.!

В том же году он поступил на первый курс педагогического факультета Саратовско-

го университета. Примерно четверть предметов обучения составляли тогда такие нау-

ки, как «Введение в политпросветработу», «Методика естествознания», «Животно-

водство», «Колхозное учение», военные дисциплины «Администрация», «Тактика»,

«Топография», «Стрелковое дело» и «Политпросвет-работа Красной Армии» (все они

перечислены на обратной стороне свидетельства об окончании университета). Кроме

этого, приходилось участвовать в разных кампаниях тех лет, например, по ликвидации

неграмотности и малограмотности среди населения. Хочется думать, что это воспол-

нялось у юного студента обращением к серьезным фундаментальным наукам, необхо-

димым для изучения природы. В те годы эти науки в университете преподавали про-

фессора К. А. Леонтьев (физика), Я. Я. Додонов, В. В. Челинцев, В. П. Голуб и

Н. А. Шлезингер (химия), Д. Е. Янишевский (ботаника), А. А. Рихтер (физиология

растений), В. П. Поспелов (зоология беспозвоночных, в основном энтомология),

В. П. Бушинский (почвоведение), Б. А. Можаровский (геология), известные ученые и

прекрасные лекторы. В университете были солидная научная библиотека и неплохие

лаборатории, так что учиться было интересно. На формирование будущего ученого

мог повлиять профессор В. П. Поспелов1, заведовавший в те годы объединенной кафе-

дрой зоологии и представлявший на ней энтомологическое направление. Он был од-

1 Поспелов Владимир Петрович (1872-1949) - известный энтомолог, приват-доцент Киевского

Университета Святого Владимира (1904), профессор Воронежского сельскохозяйственного

института (1913), Саратовского университета (1927-1930), Ленинградского сельскохозяйст-

венного института (1930-1940), заведующий лабораторией Всесоюзного НИИ защиты растений

(ВИЗР) (1929-1940).

211

ним из инициаторов организации местных учреждений по защите сельскохозяйствен-

ных растений, создания в стране в 1931 г. службы карантина растений и организатором

работ по внедрению биологического метода борьбы с вредными насекомыми. Как мы

знаем, Андрея Рихтера в первую очередь интересовали тогда насекомые - вредители

лесных насаждений и плодовых деревьев, а также паразиты других насекомых. Пре-

имущественно он занимался жуками, и в первую очередь - златками как вредителями

древесных растений.

Стремительно, за три года, Андрей Рихтер прошел курс университета в Саратове,

окончив естественное отделение педагогического факультета в 1930 г. Летом 1929 г.

он отбыл на лагерных сборах трехмесячную «высшую допризывную подготовку».

В годы учебы в университете юный Андрей всё свое свободное время отдавал люби-

мой энтомологии и продолжал заниматься сборами насекомых в окрестностях города,

а также во время дальних поездок и экскурсий. Недавно мы получили этому неожи-

данное подтверждение.

В конце 2019 г. профессор В. В. Аникин обнаружил в Зоологическом музее Саратов-

ского университета коллекцию насекомых с этикетками, на которых указаны коллек-

тор - некто Рихтер, а также даты и место сбора. Чаще всего это территория Сельско-

хозяйственной опытной станции и окрестности Саратова, но есть также указания

о сборах на Северном Кавказе и в Закавказье, на Черноморском побережье. Cразу ста-

ло очевидно, что речь идет об Андрее Андреевиче Рихтере, сыне профессора Андрея

Александровича Рихтера.

Сохранившаяся коллекция - относительно небольшая (185 экз.), созданная на осно-

ве сборов в 1925-1930 гг. С большой вероятностью, изначально коллекция была зна-

чительно больше. При отъезде из Саратова в 1931 г. Андрей Андреевич мог взять с

собой часть коллекции, более важную для него на тот момент, и оставить другую ее

часть на биологическом факультете в Саратове. Вероятно, он надеялся на сохранение

своей коллекции в стенах университета, но мог ли он предполагать, что через 90 лет

она будет найдена и вновь станет предметом научного интереса? Назначение коллек-

ции пока неясно, и, возможно, специальное исследование состава представленных в

ней насекомых позволит это выяснить. Коллекция осталась необработанной, лишь

единичные экземпляры снабжены определительными этикетками с названием вида

или рода. Ясно, что она имеет не только историческую ценность, но, возможно, отра-

жает особенности экологии и состава энтомофауны тех лет на территориях, окружав-

ших городскую застройку и не затронутых переменами 1930-х и более поздних годов.

Предварительный просмотр коллекции профессором В. В. Аникиным дал следую-

щие результаты. Сборы насекомых проводились экскурсионным методом в двух реги-

онах - в Нижнем Поволжье (в основном в окрестностях Саратова) и на Северном Кав-

казе и в Закавказье, всего в 22 местах. Хронология и география экскурсий и поездок

были восстановлены по этикеткам насекомых в коллекции (Рихтер, Аникин, 2020)

и здесь не приводятся. Как можно было ожидать, значительная часть представленных

в коллекции насекомых (45 %) приходится на район сельскохозяйственной опытной

станции и ее окрестности. Особенно активно сборы проводились летом 1928 г.

в окрестностях Нальчика (Кабардино-Балкария), составившие 60 % материала за этот

год. В целом выявлено огромное преобладание представителей полужесткокрылых

(Hemiptera - 73 %), на втором месте - перепончатокрылые (Hymenoptera, 20.5 %).

Характерно почти исключительное представительство этих отрядов в сборах из Закав-

212

казья и районов Черноморского побережья (в окрестностях Сочи и Нового Афона).

В коллекции совершенно отсутствуют бабочки (Lepidoptera), и почти полностью -

жуки (Coleoptera), обычные для сборов любителей.

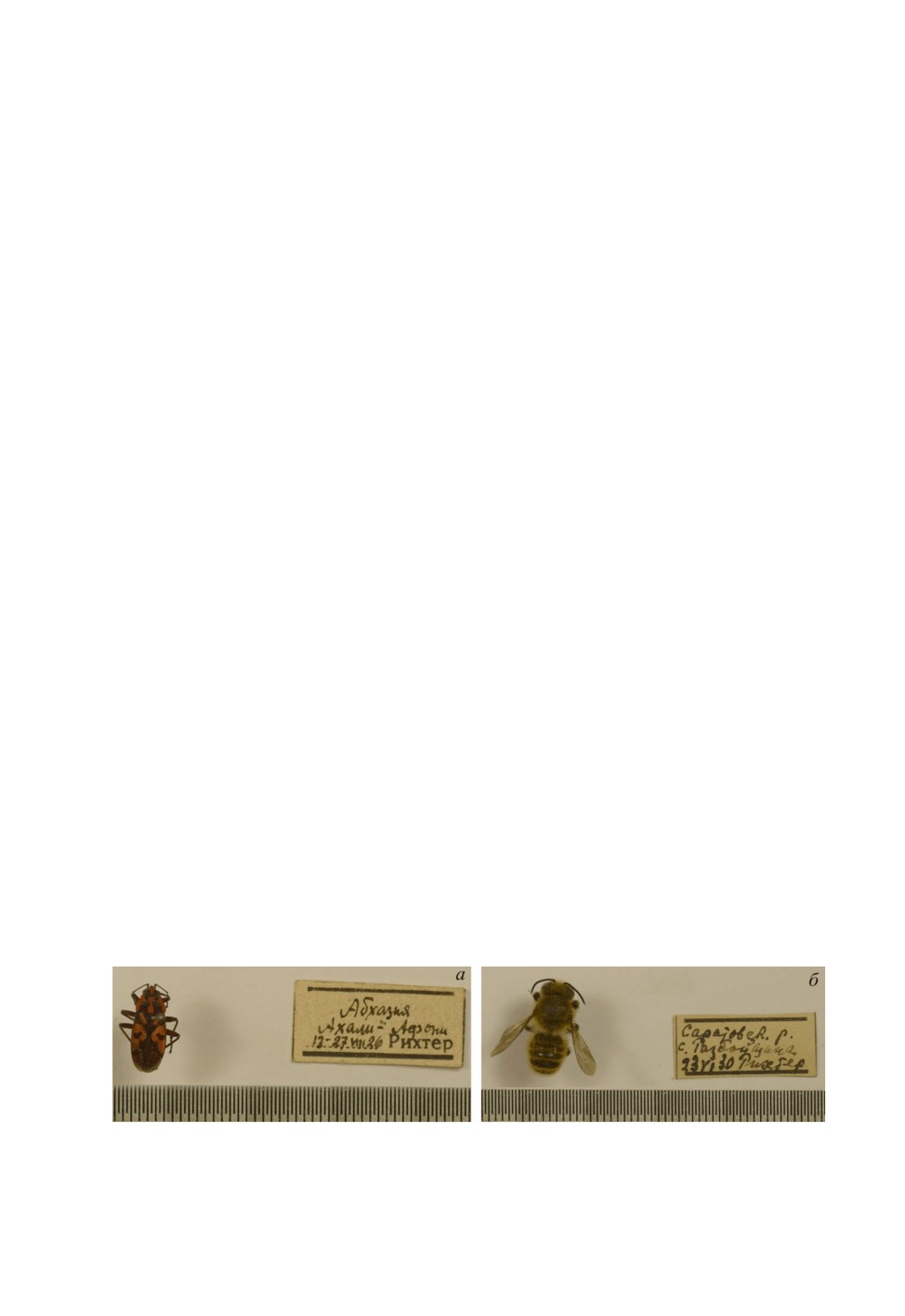

Большинство этикеток заполнено лично Андреем Андреевичем Рихтером (рис. 3, а).

Некоторые из них заполнены другими лицами. Так, обнаружено несколько этикеток,

заполненных частично или полностью вручную, на которых записи сделаны характер-

ным почерком, хорошо знакомым первым двум авторам статьи - рукою их матери и

бабушки Людмилы Владимировны Тяпкиной (рис. 3, б). Они охватывают период

с 5 апреля 1927 г. по 23 июня 1930 г. Адреса относятся к маршрутам в окрестностях

Саратова: Саратовская сельскохозяйственная опытная станция, вязовые посадки

рядом с ней, Кумысная поляна в лесу на Лысой горе и с. Разбойщина. Первая дата сви-

детельствует о довольно давнем, со школьной поры, знакомстве Андрея Рихтера и

Людмилы Тяпкиной. Ее брат Валентин учился с Андреем в одном классе и дружил

с ним, Андрей бывал у них дома (школа находилась поблизости). В эти годы Андрей

и Людмила стали близкими друзьями, и нет ничего удивительного в том, что они ста-

ли вместе гулять и ходить на энтомологические экскурсии (рис. 4). Последняя дата

близка к тому времени, когда они стали супругами. Вероятно также, что Людмила

участвовала в обработке сборов после экскурсий и даже после возвращения Андрея из

дальних поездок.

Для Людмилы Тяпкиной это также были годы учебы: после окончания школы она

училась в Саратовском медицинском техникуме (фельдшерско-акушерской школе),

за два года с небольшим прошла весь курс и в январе 1929 г. успешно его окончила.

С февраля она стала работать в медпункте и в больнице пос. Дергачи в Пугачевском

районе. Судя по датам на этикетках, 20 мая там побывал Андрей, чтобы повидаться

с Людмилой перед началом летних военных сборов.

Андрей Андреевич был необыкновенно одарен и талантлив, прекрасно подготовлен,

его интересы были сконцентрированы на одной цели. Ему было свойственно спешить,

и в жизни он тоже спешил. Он рано женился, и в 20 лет у него уже был сын; он рано

стартовал в науке и рано, в 24 года, защитил диссертацию. Он всё делал быстро, он

торопился...

После окончания университета Андрей был направлен по распределению учителем

естествознания и химии в Самойловский район Саратовской области, что совсем не

совпадало с его намерениями и планами, и он туда не поехал. Поэтому диплом об

окончании университетского курса он не получил, и долгое время краткая машино-

писная справка о прохождении курса наук в Саратовском университете (№ 103 от

Рис. 3. Экземпляры насекомых из коллекции Андрея Андреевича Рихтера. а - этикетка

написана А. А. Рихтером; б - этикетка написана Л. В. Тяпкиной.

213

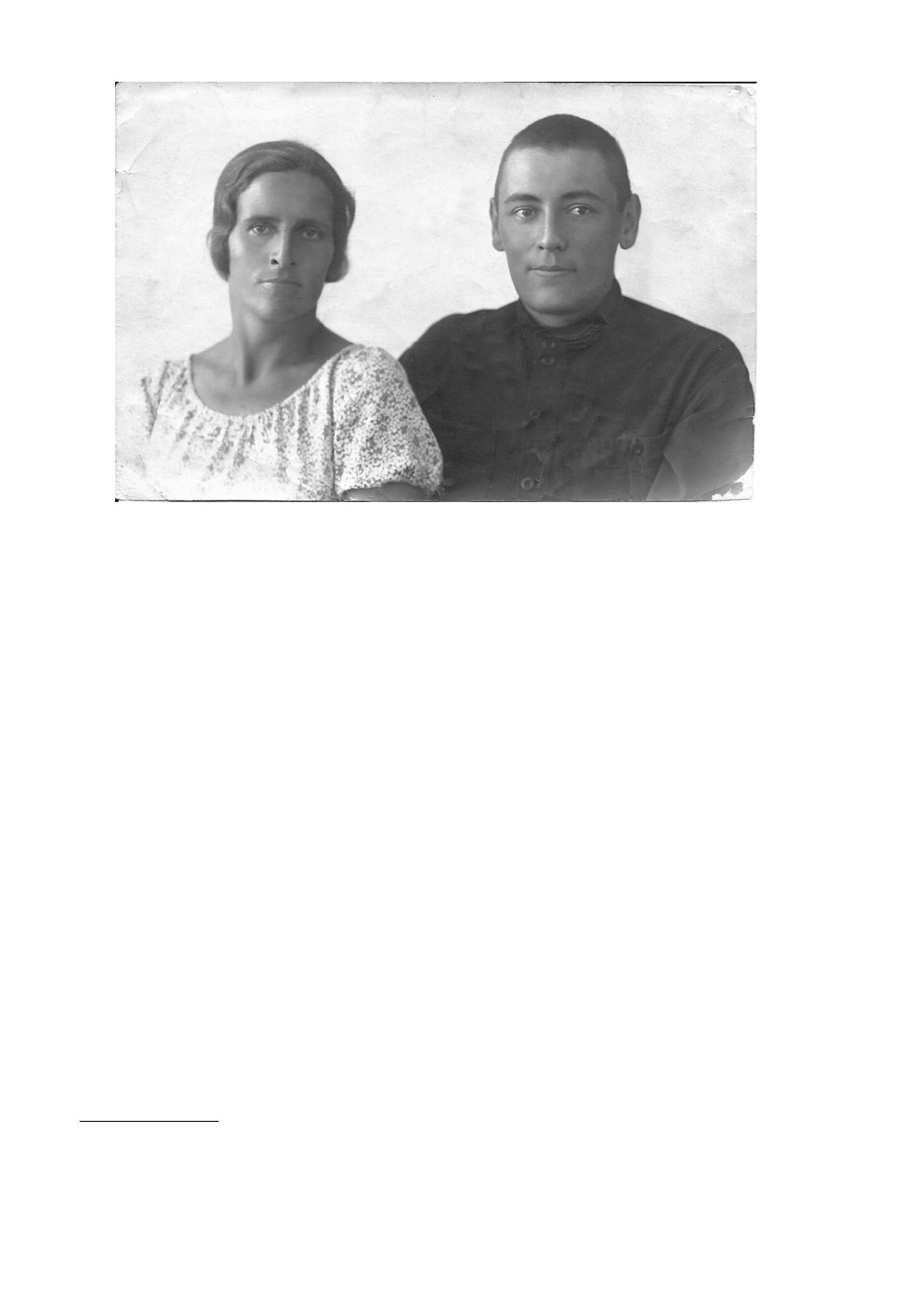

Рис. 4. Андрей Андреевич Рихтер (начало 30-х гг.) и Людмила Владимировна Тяпкина (1929 г.).

27.09.1930 г.) была его единственным документом о высшем образовании. В ней

указывалось, что «свидетельство об окончании будет выслано по месту работы»

(куда он был направлен - авт.). Чтобы остаться в Саратове, он поступил в Нижне-

Волжское краевое отделение Акционерного Общества по борьбе с вредителями (впо-

следствии - ОБВ, Отдел по борьбе с вредителями Наркомзема). Как писал он впослед-

ствии в своей краткой биографии, «работал по окуриванию (зачеркнуто - авт.)

дезинфекции хлебных элеваторов хлорпикрином, проработал там 3 с лишним месяца.

С прекращением сезонной оперативной работы оттуда самовольно ушел, не остав-

шись на работу канцелярскую». Таким довольно рискованным образом ему удалось

уклониться от предложенного «выбора». Не без помощи своего отца, к тому времени

члена-корреспондента АН СССР, он был в октябре 1930 г. зачислен аспирантом в толь-

ко что открытый Саратовский институт аспирантуры Всесоюзной академии сельско-

хозяйственных наук им. В. И. Ленина, в котором состоял менее года. Затем его «броси-

ли» на коллективизацию и посевную кампанию в Вязовский район Нижне-Волжского

края (ныне - Саратовской области). Отец Андрея Андреевича стал хлопотать перед

В. Л. Комаровым, тогда уже вице-президентом Академии наук: «Если не затруднит

Вас, сообщите результаты Ваших анкет по поводу возможности для Андрея пере-

вестись в аспиранты Академии Наук. Сейчас он мобилизован на работу по коллекти-

визации и сидит в глухом углу месяца на два, но мечта его - выбраться из Саратова,

где ему делать нечего, все такая же горячая» (АРАН, архив акад. В. Л. Комарова,

ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 71-71 об.). Вернувшись из района в апреле, Андрей застал

Институт аспирантуры расформированным.

В результате предпринятых хлопот в мае 1931 г. Андрей был переведен в аспиранту-

ру Всесоюзного института защиты растений (ВИЗР) той же академии. Он переехал в

Ленинград и сразу же был направлен в свою первую полевую экспедицию в Северо-

214

Кавказский край, на Кубань в станицу Славянскую, где располагался известный пло-

довый совхоз «Сад-Гигант». 26 июля 1931 г. там родился сын Яков, автор этих строк.

Роды принимал отец, он не расставался с молодой женой во время своей летней экспе-

диции на Кубани, а всей процедурой «руководила» роженица, дипломированный

фельдшер-акушер.

В аспирантуре ВИЗРа Андрей Рихтер занимался под руководством профессора

В. Н. Старка1 изучением насекомых - вредителей плодовых и лесных растений. Ему

было поручено изучение эффективности мероприятий против садовых вредителей на

территории огромного сада совхоза «Сад-Гигант», затем, в 1932 г., он изучал лесных

вредителей в Лужском и Красногвардейском районах Ленинградской области. По ито-

гам этой работы в декабре 1932 г. Андрей Андреевич успешно защитил аспирантскую

диссертацию «Жуки-златки - вредители лесоматериалов Ленинградской области» и

получил специальность лесного энтомолога, практически очень важную.

Однако он остался совершенно не удовлетворен полученными результатами при-

кладного характера и решил заниматься более глубоко общими вопросами экологии и

систематики жуков семейства златок, а для этого снова идти в аспирантуру. Здесь его

ожидали препятствия, которые необходимо было преодолеть. Постановлением Прези-

диума ВАСХНИЛ от 26 сентября 1932 г. о распределении оканчивающих аспирантуру

А. А. Рихтер был направлен на постоянную работу в Лесомелиоративный институт

(Москва) в качестве научного работника и должен был прибыть к месту работы не

позднее 20 февраля 1933 г. Видимо, узнав об этом решении, Андрей Андреевич 13 ян-

варя 1933 г. написал заявление в Комитет по кадрам Академии наук с просьбой о за-

числении в состав аспирантов Академии. В Комитете было решено зачислить

А. А. Рихтера в аспирантуру с 1-го февраля и направить его на коллоквиум в ЗИН с

тем, чтобы рассмотреть вопрос о приеме в аспирантуру при этом институте. После

коллоквиума 3 марта он был зачислен в аспирантуру по энтомологии и начал работать

под руководством известного энтомолога профессора Н. Я. Кузнецова2. Ввиду поздне-

го зачисления и дефицита времени Андреем Андреевичем был разработан весьма на-

пряженный учебно-производственный план аспиранта, рассчитанный на 6 месяцев

(март-август 1933 г.).

Тема работы, предложенная Н. Я. Кузнецовым, была сформулирована так: «Физио-

лого-химические основы холодостойкости и сухостойкости насекомых на примере ли-

чинки Monochamus, вредителя сосны и ели». К апрелю 1933 г. Андрей Рихтер подгото-

вил доклад «Проблема вида и классификации у Дарвина». В отзыве профессора

Н. Я. Кузнецова от 4 июня 1933 г. отмечались хорошая научная подготовленность

аспиранта и способности к научным исследованиям. В плане работы аспиранта с 1 ок-

тября 1933 г. по 1 октября 1934 г. тема диссертационного исследования была сформу-

лирована иначе: «Проблема массового размножения лесных насекомых, влияние

факторов микроклимата (температуры и влажности) на <...> развитие Monochamus

1 Старк Владимир Николаевич (1898-1962) - известный энтомолог, в 1930-х гг. профессор

Ленинградского института по борьбе с вредителями и болезнями сельского и лесного хозяйства,

возглавлял лабораторию по изучению лесных вредителей ВИЗР.

2 Кузнецов Николай Яковлевич (1873-1948) - профессор Санкт-Петербургского университета

(1931), вице-президент Всесоюзного энтомологического общества (1933), профессор Ленин-

градского сельскохозяйственного института (1934).

215

в стволах деревьев» (СПФ АРАН, ф. 55, оп. 4, д. 283, л. 30-31). Андрей Рихтер при

составлении плана исследований предусмотрел необходимость работы в экспедициях

в лесных районах Сибири и Дальнего Востока, климатически наиболее подходящих.

Его не удовлетворяла кабинетная работа в стенах лаборатории и, напротив, привлека-

ли экспедиционные полевые исследования, для которых, как он считал, вполне подхо-

дит по своему здоровью.

В 1934 г. Андреем Андреевичем уже были опубликованы три работы, в том числе

первая его публикация «К вопросу об экологии Chrysobothris chrysostigma L.». Крат-

кий благожелательный отзыв о ней дал сотрудник ЗИН А. Н. Рейхардт1.

Однако в дальнейшем работа над темой притормозилась, возможно, потому, что мо-

лодой исследователь увлекся исследованием новых объектов и явлений. Срок аспи-

рантуры подходил к концу, а работа была далека от завершения. Поэтому в конце мая

1934 г., после прохождения аспирантуры в ЗИНе под руководством профессора

Н. Я. Кузнецова, аспирант А. А. Рихтер был направлен директором ЗИНа к старшему

зоологу института профессору А. В. Мартынову2 - «исключительно для руководства

его диссертационной работой». Срок представления диссертации был установлен на

1 июня 1935 г. Новый руководитель начал с того, что предложил новую тему. В своем

отзыве о работе аспиранта А. А. Рихтера, направленном в конце 1934 г. в Комитет по

подготовке кадров АН СССР, Андрей Васильевич писал: «По согласовании со мной

А. А. Рихтер остановился на теме “Морфология надкрыльев жуков”». Далее в отзыве

он рассказал о ходе работы Андрея Андреевича над выбранной темой и особенностях

его творческой личности: «Так как А. А. Рихтер уже ранее занимался жуками, насто-

ящая тема не должна была быть для него совершенно чуждой и я настоятельно ре-

комендовал ее, считая ее многообещающей и расширяющей научные “горизонты”.

А. А. Рихтер сначала принялся за работу и сделал кое-какие рисунки, но вскоре затем

отпуск и другие причины отвлекли его, и он вновь приступил к работе по теме лишь

поздней осенью. Длительный перерыв вызывал во мне определенное беспокойство за

судьбу работы, на что я неоднократно обращал внимание как его, так и директора

ЗИН. Когда однако А. А. Рихтер вновь засел за работу, я вскоре с удовольствием

убедился в том, что интерес темы и ее перспективы постепенно увлекли его и с тех

пор он стал заниматься своей работой усердно и с увлечением. Вначале мне пришлось

много поработать с ним, направляя его, указывая литературу и проч[ее]. В конце

концов он быстро освоился с разными сторонами темы, проявил инициативу и стал

самостоятельно ставить и разрешать некоторые вопросы. Справиться с разными

сторонами темы (а тема эта новая, сложная и далеко не может быть исчерпана

одной работой) помогли ему научный интерес, природные способности и живость

ума, затем его предварительная осведомленность и ориентировка в энтомологии,

особенно в группе жуков, общее развитие и, наконец, знание иностранных языков»

(СПФ АРАН. Ф. 55, оп. 04, д. 283, л. 40-40 об.).

1 Рейхардт Аксель Николаевич (1891-1942) - энтомолог, с 1933 г. - старший научный сотрудник,

зав. отделением ЗИН АН СССР, специалист по систематике отряда жуков.

2 Мартынов Андрей Васильевич(1879-1938) - энтомолог, профессор, научный сотрудник Зоо-

логического и Палеонтологического институтов АН СССР, основатель палеоэнтомологии

в России.

216

Мы видим из этой характеристики, насколько натура Андрея Андреевича, совсем

еще молодого человека, увлекающаяся и непостоянная, была подвержена колебаниям

и сменам настроения, возможно, под действием внешних обстоятельств. Чем был вы-

зван «длительный перерыв» в его деятельности до поздней осени 1934 г.? Возможно,

это были семейные причины, в первую очередь тяжелая болезнь и смерть его матери

Веры Андреевны 3 ноября того же года.

В этом же отзыве А. В. Мартынов подчеркивал важность соображений приоритет-

ного характера для исследования А. А. Рихтера: «Работу по изучению морфологии

надкрыльев жуков я считаю очень важной и сулящей богатые общие результаты,

между тем заграницей в этой области почти ничего не сделано. Начало ей сделано

мною, но Рихтер продвинул ее теперь дальше и разработал на всех главных группах

жуков. Это позволило ему сделать некоторые, весьма существенные, выводы эволю-

ционного характера и критически отнестись и к современной систематике жуков».

При этом научный руководитель выражал опасение, что автор диссертационной рабо-

ты к плановому сроку 1 июня 1935 г. представить ее к защите не успеет. Но он еще не

знал, на что способен его подопечный: Андрей Андреевич окончил аспирантуру и

представил к защите диссертацию в установленный срок (рис. 5). К этому времени,

10 апреля, он был зачислен в штат ЗИН АН СССР научным сотрудником энтомологи-

ческого отдела, с окладом в 348 рублей и выдачей хлебной карточки (!).

В это же время Андрею Андреевичу было поручено выполнение обязанностей уче-

ного секретаря Института. Из личного листка по учету кадров мы узнаем его адрес -

Ленинград 164, Васильевский о.,

Тучкова наб., 2а, кв. 33. Это кварти-

ра его отца, к тому времени пере-

ехавшего из Москвы, чтобы занять

пост директора Лаборатории био-

химии и физиологии растений АН в

этом же здании. Из отзыва профсо-

юзного комитета об общественной

работе мы видим, что А. А. Рих-

тер - член редколлегии стенной га-

зеты и руководит работой «легкой

кавалерии» (теперь это уже забытая

специфика общественной деятель-

ности молодежи того времени).

Ему также посоветовали вступить в

комсомол, и он сделал это в 1934 г.

Защита диссертации «О жилкова-

нии надкрылий жуков в связи с их

филогенией» была назначена на

19 июня 1935 г., но была перенесе-

на и состоялась 27 июня в ЗИНе.

Общий объем ее составил 123 стра-

ницы машинописи. Краткие, на че-

тырех страничках, тезисы диссер-

тации были опубликованы перед

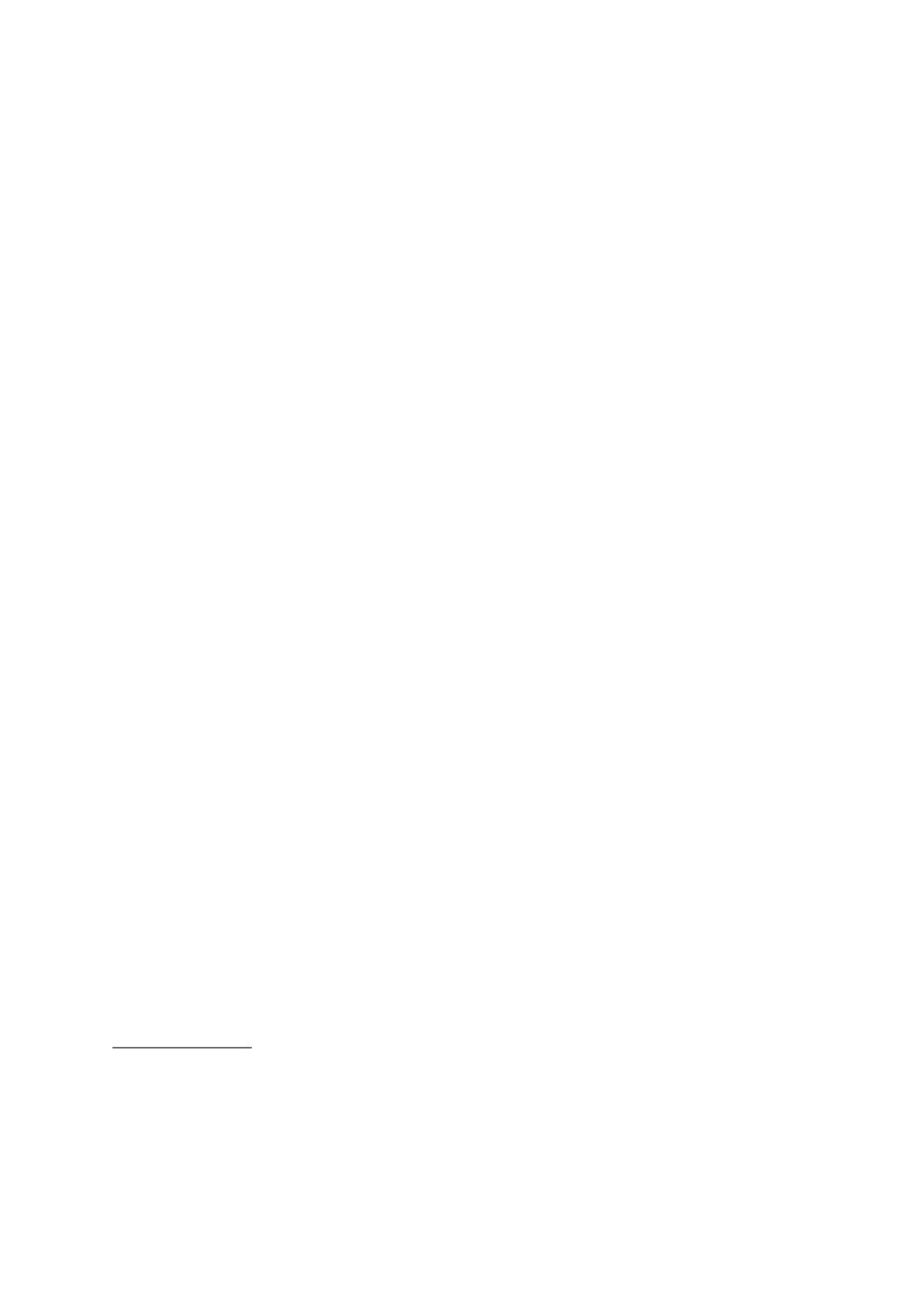

Рис. 5. Аспирант Андрей Андреевич Рихтер.

защитой в июне 1935 г., сама дис-

Ленинград, 1935 г.

217

сертация в опубликованном виде света не увидела, хотя статья с таким же названием

вышла в том же году в Энтомологическом обозрении (Рихтер, 1935). По своему значе-

нию исследование, проведенное Андреем Андреевичем Рихтером, далеко выходило за

рамки требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. Это была новатор-

ская работа, результаты которой, полученные новым, найденным автором методом,

дали материал для анализа филогении этой группы насекомых и «переустройства» их

систематики. Отзывы оппонентов профессора А. В. Мартынова и А. П. Семенова-Тян-

Шанского1 были весьма благоприятными. Первый оппонент подчеркнул, что диссер-

тация А. А. Рихтера является «несомненно ценной научной работой, разъясняющей

нам морфологию жилкования очень многих групп жуков и приводящую эти данные в

довольно стройную систему. За короткий срок сделано много, даже больше того,

что можно было ожидать...». Второй оппонент в своем отзыве отметил преемствен-

ность исследований А. А. Рихтера и А. В. Мартынова по данной проблеме: «Идя по

стопам А. В. Мартынова и следуя в множестве случаев его руководящим указаниям,

автор вышел на широкий путь самостоятельного изучения надкрылий жуков как пе-

редней пары их крыльев и сделал для констатирования и интерпретации их жилкова-

ния уже очень много». А. П. Семенов-Тян-Шанский выделил основные заслуги авто-

ра: «... автор совершенно правильно понял объем своей работы, поставив изучение

жилкования надкрылий в связь с дальнейшим изучением жилкования нижних крыльев

жесткокрылых насекомых. Далее бесспорной заслугой А. А. Рихтера является приме-

нение нового метода исследования жилкования надкрылий путем наблюдения их

оборотной стороны, на которую до сих пор почти никто не обращал никакого внима-

ния, а также путем просвечивания надкрылий».

Прекрасное начало, обещавшее еще большие достижения на открывшемся пути.

Уже в октябре 1935 г. Президиум АН СССР (еще не было ВАКа) утвердил присужде-

ние степени кандидата наук молодому ученому. Он получил эту степень одним из пер-

вых в стране, так как сама процедура и ученые степени были восстановлены только

что, в конце 1934 г. В том же году Андрей Андреевич становится старшим научным

сотрудником ЗИН АН СССР. В начале декабря 1936 г. он выступил с докладом по теме

своей диссертации на совещании по зоологическим проблемам, организованном груп-

пой биологии Отделения математических и естественных наук АН СССР.

В середине 30-х годов настало время испытаний крепости семейных уз, в отноше-

ниях Андрея и Людмилы стали возникать трения, и в 1935 г. семья распалась. Их стар-

ший сын Яков остался с отцом, а Людмила, забрав младшего сына Александра (родил-

ся в 1934 г.), вернулась в родной Саратов. Андрей Андреевич создал новую семью с

Маргаритой Ервандовной Тер-Минасян, аспиранткой ЗИНа, приехавшей из Еревана.

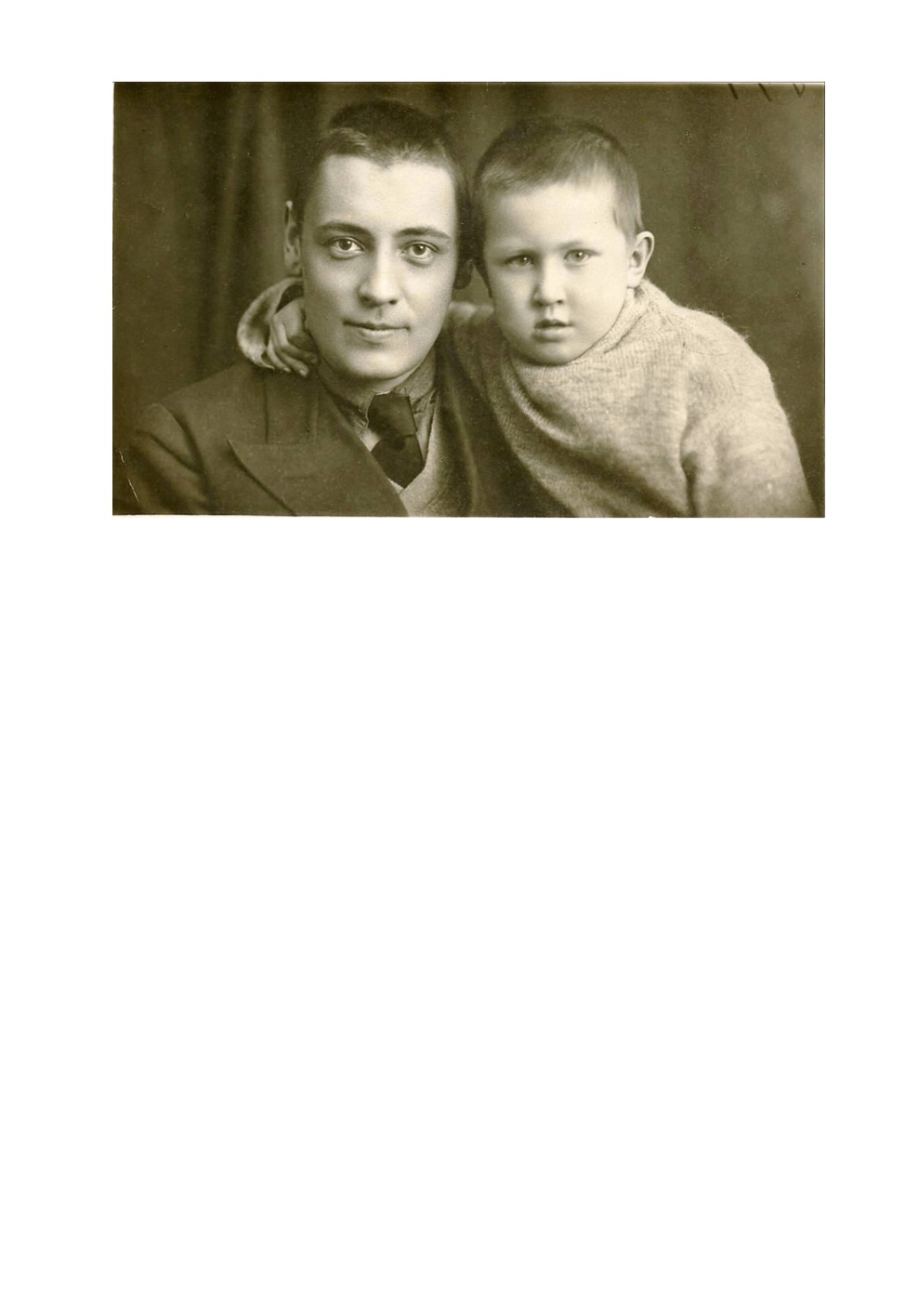

Осенью 1936 г. Яков был возвращен матери (рис. 6). В новой семье 28 августа того же

года родилась дочь Вера.

Беда настигла Андрея Андреевича в 1938 г. В начале июля органы НКВД арестовали

его и несколько других сотрудников ЗИНа, имевших «подозрительные» иностранные

фамилии - Г. П. Адлерберга, Г. У. Линдберга, А. Н. Рейхардта, А. А. Штакельберга,

Б. К. Штегмана, П. Ю. Шмидта и других. Мы не знаем подробностей ареста Андрея

1 Семенов-Тян-Шанский Андрей Петрович (1866-1942) - крупнейший энтомолог и биогеограф,

профессор, ведущий научный сотрудник ЗИН АН СССР, президент Русского энтомологического

общества (1914).

218

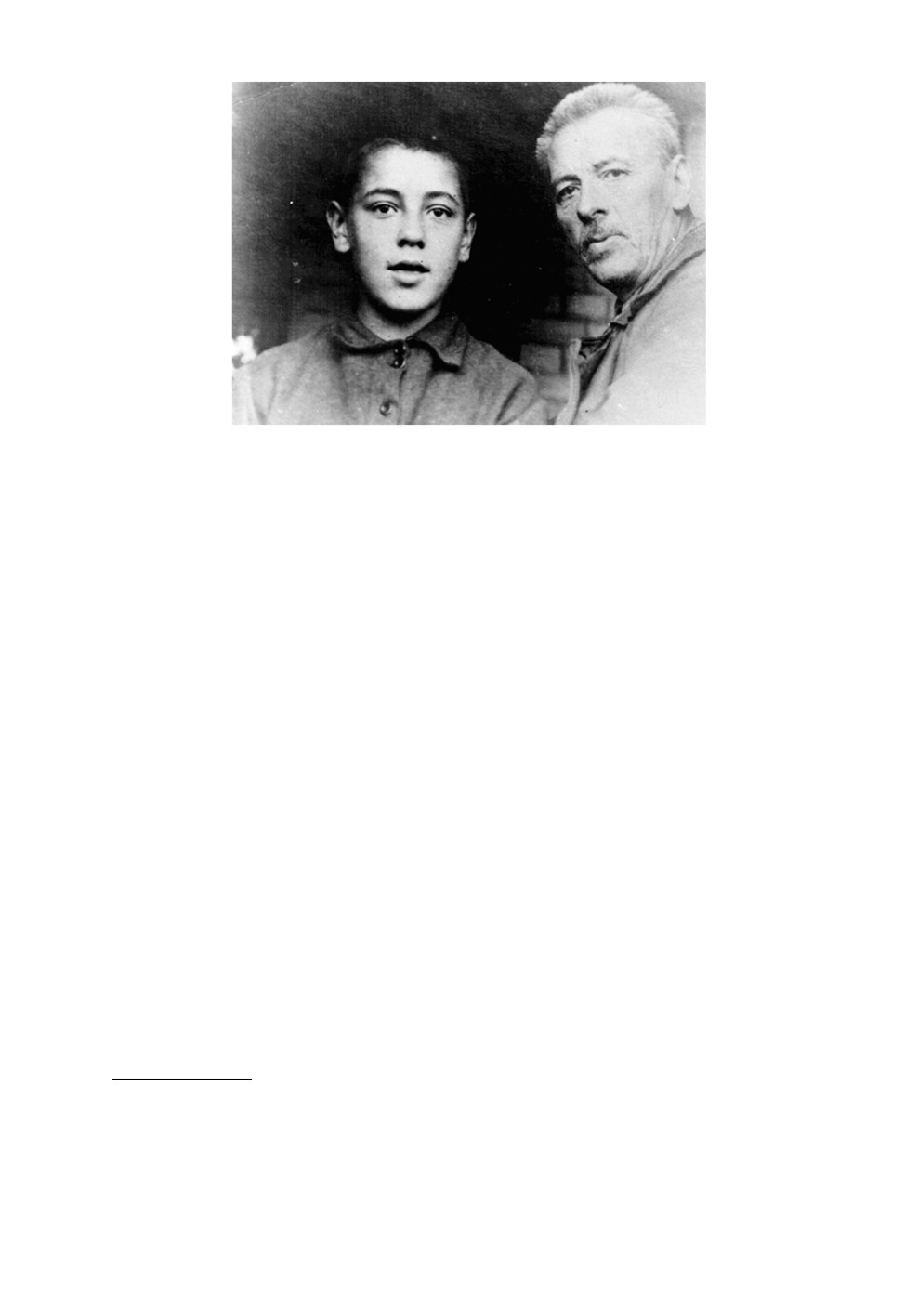

Рис. 6. Андрей Андреевич Рихтер с сыном Яковом. Москва, 1936 г.

Андреевича, но как это произошло с его коллегой А. А. Штакельбергом, мы видим из

письма его жены Натальи Сергеевны президенту АН СССР В. Л. Комарову: «А. А. был

арестован на даче 11/VII <...> по ордеру от 5.VII №7/770. Когда в Музее (старое на-

звание Зоологического института - авт.) было уже арестовано 9 человек, все с нерус-

скими фамилиями, я стала беспокоиться. А. А. рассердился: “Или ты веришь Совет-

ской власти, или не веришь. Меня арестовывать нецелесообразно и не за что” -

с этой уверенностью он и жил до момента ареста» (АРАН, архив акад. В. Л. Кома-

рова, ф. 277, оп. 3, д. 38). Через три дня его уволили из института. Его жене парторгом

института тов. Данильченко было заявлено, «что они надеются, что А. А. и Рихтера

выпустят без предъявления обвинения» (АРАН, архив акад. В. Л.Комарова, ф. 277,

оп. 3, д. 38).

После ареста Андрея Андреевича Маргарита Ервандовна решила уехать из Ленин-

града на родину, к своим родным, и как можно скорее. 25 июля она получила под рас-

писку из личного дела свой диплом об окончании Биологического отделения Педаго-

гического факультета Государственного университета С.С.Р. Армении и выписку из

протокола Президиума АН о присуждении ученой степени и отправилась с маленькой

дочкой в Армению.

animalia/coleoptera/rus/reichard.htm), « ... в течение года пытались состряпать очеред-

ное групповое дело. Следователи НКВД применяли к зоологам весь свой арсенал пы-

ток. Однако большинство из них сумело выстоять. Хотя некоторые и подписали при-

знание в вымышленных преступлениях, но не взваливали обвинений на своих коллег.

Задуманное групповое дело «не склеивалось». Возможно поэтому в 1939 г., когда

219

Ежова сняли с должности наркома внутренних дел1 и кое-кого стали выпускать из

тюрем, вышли на свободу и зоологи. Впрочем, за исключением Г. П. Адлерберга, специ-

алиста по систематике копытных - он имел неосторожность родиться графом,

а его прадед и дед были министрами императорского двора». 9 апреля 1939 г. вышел

на свободу вместе со своими коллегами и А. А. Рихтер2. Внешний вид его изменился:

у него не хватало зубов, и он уже не улыбался.

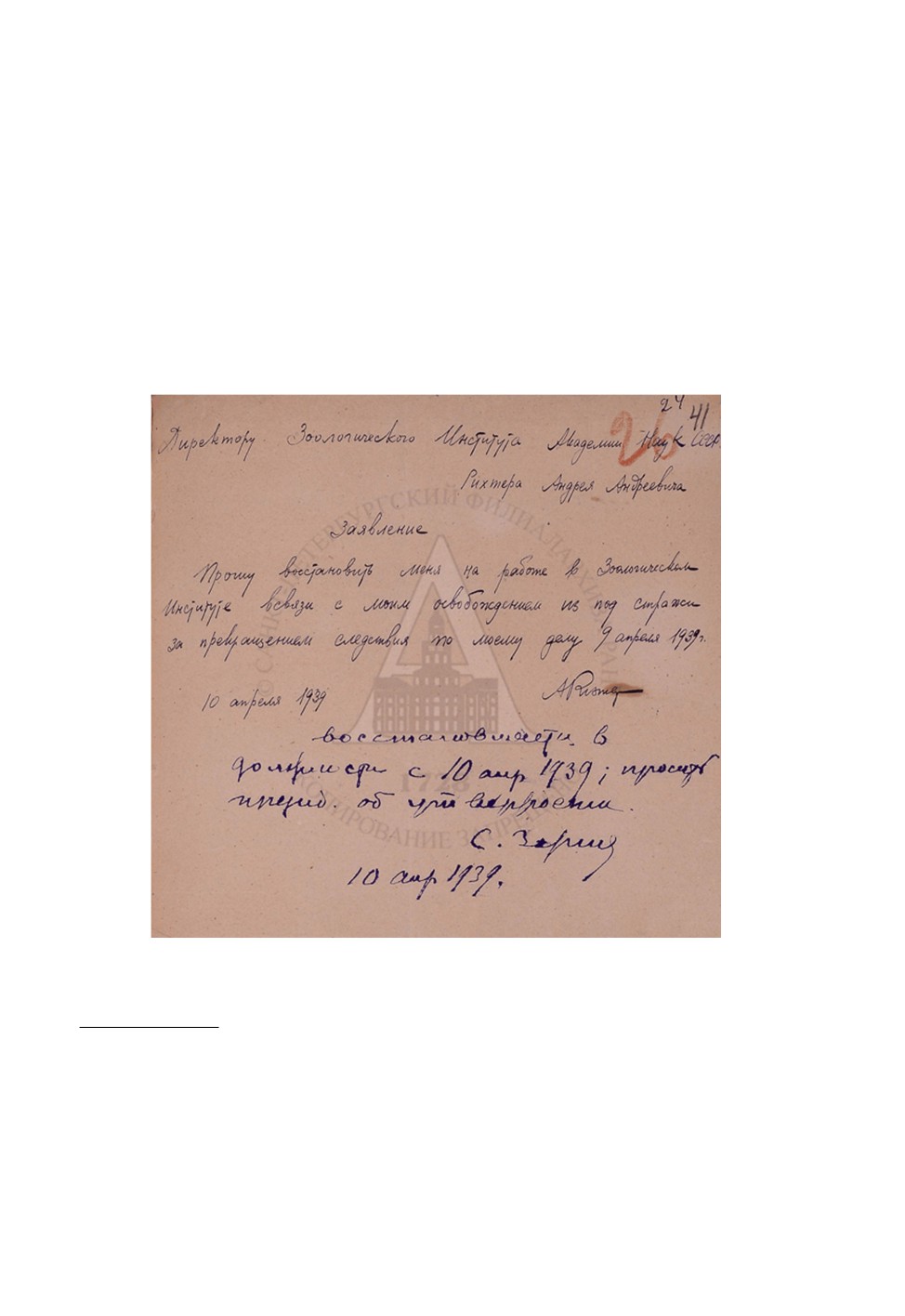

Сразу же после выхода из следственной тюрьмы, 10 апреля 1939 г. Андрей Андрее-

вич подал заявление о восстановлении на работе «в связи с освобождением из-под

стражи за прекращением следствия по моему делу» (СПФ АРАН, ф. 55, оп. 4, д. 283,

л. 41). В тот же день, как видно из резолюции директора ЗИНа акад. С. А. Зернова, он

был восстановлен на работе в прежней должности (рис. 7).

Рис. 7. Заявление А. А. Рихтера о восстановлении на работе после освобождения.

1 Н. И. Ежов был снят с должности наркома внутренних дел 24 ноября 1938. 9 апреля 1939 г.

он был снят с последней наркомовской должности - народного комиссара водного транспорта

СССР.

2 В.И. Вернадский в дневнике 21 апреля 1939 г. писал: «Старики возвращаются из ареста

инвалидами. Ужасные условия тюрем. Вернули сторожа Геологического] муз[ея] - сидел

в отч[аянных] условиях с Штакельб[ергом]. За фамилию: один польскую, другой - немецкую.»

(АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 19, л. 26 об.)

220

К октябрю 1939 г. М. Е. Тер-Минасян подготовила перевод мужа на работу в Биоло-

гический институт Армянского филиала АН СССР и, приехав в Ленинград, уговорила

его уехать подальше от пережитого ужаса. К этому времени относится фотография

Андрея Андреевича со сводной сестрой Ниной (от первого брака его отца с Н. П. Ржев-

ской) (рис. 8).

Отъезд был настолько внезапным, что Андрей Андреевич не успел привести свои

дела в порядок и попрощаться со многими коллегами. В своем письме Андрею Петро-

вичу Семенову-Тян-Шанскому 19 октября 1939 г., уже из Москвы (из дома отца на

Спиридоновке), он извинялся за свой скоропалительный отъезд: «До последнего часа в

Ленинграде надеялся зайти к Вам попрощаться, но это мне не удалось. Первая при-

чина - неумение мое распределить время, вторая - мне пришлось безконечно долго

бороться с адм[инистрацией] ЗИНа, чтобы отстоять элементарные права, кото-

рые, мне казалось, ни у кого не могут вызвать сомнений, и на это времени у меня

не было предусмотрено вовсе. Теперь я переведен в Биолог[ический] ин[ститу]т

Армян[ского] ф[илиа]ла и еду на новое место работы. Связь с ЗИНом не порвана, на-

деюсь летом приехать месяца на два, чтобы начитаться новой лит[ерату]ры. Фау-

ну буду писать понемногу, насколько позволит материал Ереван[ского] музея и тот,

что пришлет Оглоблин1 из Ленинграда. Зимой этой буду сидеть над личинками

Buprestidae, Melasidae, Elateridae etc., необходимый материал взял с собой. Надеюсь

развернуться в отношении поездок и экскурсий пошире, чем это было в ЗИНе, и по-

пробую выводить из личинок жуков и наоборот, добытый материал буду делить

между местным музеем и ЗИНом. Попробую также наловить ос-блестянок для Вас,

но мне плохо удается это, не хватает скорости. Очень прошу извинить меня, что не

зашел перед отъездом. Ваш А. Рихтер» (СПФ АРАН, ф. 722, оп. 2, д. 892, л. 1-1 об.).

Согласно распоряжению по ЗИН АН СССР 16 октября 1939 г. старший научный

сотрудник А. А. Рихтер был переведен на работу в Зоологический сектор Биологиче-

ского института АрмФАН СССР. Позднее этот сектор был развернут в Зоологический

институт АрмФАН СССР, где Андрей Андреевич был назначен заведующим сектором

зоологии беспозвоночных.

Внезапно начавшаяся война всё изменила. Еще в мае А. А. Рихтера призвали на во-

енные сборы в Красную Армию, причем, как оказалось, он не имел «брони». 3 июля

1941 года А. А. Рихтер был призван по мобилизации рядовым-минометчиком и проси-

дел несколько месяцев в окопах на границе с Турцией, считавшейся возможным союз-

ником Германии. Здесь он тяжело заболел малярией и после госпиталя в Тбилиси

(куда попал не сразу) получил от медиков «белый билет»; в сентябре 1941 г. был демо-

билизован. Впоследствии малярия привела к спленомегалии и другим осложнениям,

которые не поддавались лечению. Еще находясь в госпитале, А. А. Рихтер узнал, что

полк, в котором он служил, был срочно брошен навстречу прорвавшимся под Росто-

вом немецким войскам и, не дойдя до фронта, был разгромлен авиацией в эшелонах.

К этому времени относится эпизод, когда Андрей Андреевич, больной и еще очень

слабый, пытался выехать из Тбилиси в Ереван и не мог достать билет на поезд. Из от-

чаянного положения его выручил случайно встретившийся Б. М. Вревский, служив-

1 Оглоблин Дмитрий Алексеевич (1893-1942) - известный энтомолог, один из крупнейших

специалистов по жукам-листоедам, старший научный сотрудник, заведующий колеоптеро-

логическим отделением ЗИН АН СССР.

221

Рис. 8. Андрей Андреевич Рихтер (после следственной тюрьмы) с сестрой

Ниной Андреевной Рихтер (Чербовой; после лагеря). Лето 1939 г.

ший на Черноморском флоте1. Он быстро достал в воинской кассе билет и посадил в

поезд Андрея, который, благодаря его, сказал: «Вот теперь я спасен, буду жить!».

Немного оправившись от болезни, Андрей Андреевич продолжил работу в прежней

должности в Академии наук, в своем институте, где ему с 12 сентября 1941 г. предо-

ставили возможность свободно распоряжаться своим временем. С 20 февраля 1942 г.

он был назначен заведующим сектором зоологии Биологического института, но менее

чем через год попросил освободить его от этих обязанностей и на основании специ-

ального постановления Президиума АрмФАН СССР был оставлен с 7 декабря 1942 г.

в должности старшего научного сотрудника. Первым выполненным им заданием был

срочный выпуск брошюры под названием «Ядовитые змеи Армении», вышедшей в

Ереване в 1943 г. в естественнонаучной популярной серии издательства АрмФАН.

За несколько военных лет А. А. Рихтер очень много успел сделать, заметно продви-

нув познание энтомофауны Закавказья и особенно Армении. Он стал одним из автори-

тетнейших специалистов в области систематики, описавшим много новых видов насе-

комых в Закавказье. 12 мая 1945 г. на Объединенном Совете институтов Отделения

биологических наук АрмФАН СССР в Ереване Андрей Андреевич защитил доктор-

скую диссертацию «Златки СССР». 27 октября 1945 г. он был утвержден ВАК в степе-

ни доктора биологических наук. Другим радостным событием для него было рожде-

ние дочери Натальи 26 июля 1945 г. Весной 1946 г. он приезжал в Саратов к своим

1 Вревский Борис Михайлович - сын М. С. Вревского (1871-1929), известного химика, про-

фессора Санкт-Петербургского университета, и Н. П. Ржевской, первой жены А. А. Рихтера,

отца Андрея Андреевича.

222

сыновьям и заодно - чтобы раздобыть в архиве университета свидетельство о высшем

образовании.

14 февраля 1947 г. А. А. Рихтеру было присвоено ученое звание профессора. В пер-

вые послевоенные годы Андрей Андреевич, несмотря на ухудшающееся здоровье,

много ездил между Ереваном, Москвой и Ленинградом. Он вел активные переговоры

о возвращении в Зоологический институт в Ленинграде, куда его усиленно звали руко-

водство и коллеги. Все эти хлопоты отнимали немало времени и сил. Андрей Андрее-

вич стремился после окончания войны вернуться в свой институт, где были сосредото-

чены богатейшие уникальные коллекции, нуждавшиеся в пересмотре и дальнейшем

изучении. Он написал директору ЗИНа заявление с просьбой восстановить его на ра-

боте и обеспечить жилплощадью в связи с приездом его семьи. По заявлению

А. А. Рихтера сначала было принято быстрое решение о приеме его на работу в ЗИН

АН СССР с 1 июля 1945 г., но затем начались сложности с решением конкретных во-

просов, в том числе о жилье.

Несмотря на прогрессирующую болезнь, в эти годы Андрей Андреевич еще пытал-

ся работать в полевых условиях, сочетая экскурсии с летним отдыхом, занимаясь сбо-

рами насекомых и наблюдениями за ними. Он писал своей бывшей жене в Саратов

(6 июля 1946 г.): «Здесь в Ереване жара тропическая. Взял отпуск и поеду на Алагёз

в деревню Бюракан отдыхать и собирать жуков». Отец думал о будущем своих

сыновей и в эти годы стал знакомить их с историей нескольких поколений семьи Рих-

тер. Одно из писем Андрей Андреевич написал после смерти отца академика

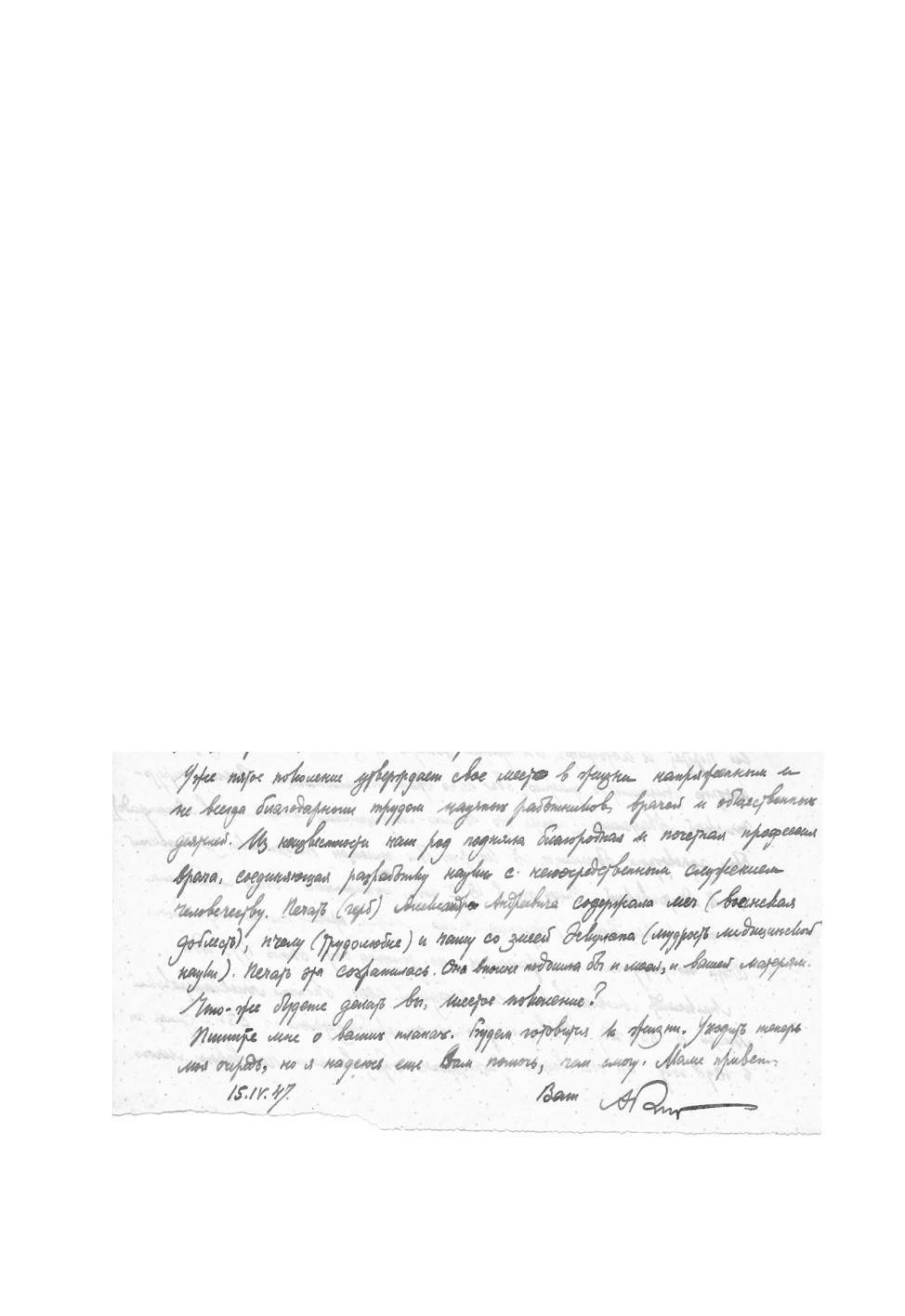

А. А. Рихтера. Она была неожиданна и потрясла его. Мы приводим окончание этого

письма - по существу, имевшего для его сыновей значение духовного завещания

(рис. 9): «Уже пятое поколение утверждает свое место в жизни напряженным и не

всегда благодарным трудом научных работников, врачей и общественных деятелей.

Из неизвестности наш род подняла благородная и почетная профессия врача, соеди-

няющая разработку науки с непосредственным служением человечеству. Печать

Рис. 9. Фрагмент письма А. А. Рихтера сыновьям Якову и Александру.

223

(герб) Александра Андреевича содержала меч (воинская доблесть), пчелу (трудолю-

бие) и чашу со змеей Эскулапа (мудрость медицинской науки). Печать эта сохрани-

лась. Она вполне подошла бы и моей, и вашей матерям.

Что-же будете делать вы, шестое поколение?

Пишите мне о ваших планах. Будем готовиться к жизни. Уходить теперь моя оче-

редь, но я надеюсь еще вам помочь, чем смогу. Маме привет.

15.IV.47. Ваш А. Рихтер».

Лето 1948 г. Я. А. Рихтер провел вместе с отцом и его второй семьей в Бюракане, где

Андрей Андреевич сделал несколько экскурсий в Амберском ущелье. Вначале Яков

ходил на экскурсии с отцом, а затем они с сестрой Верой делали это вдвоем. Это лето,

новая страна, природа Армении открыли мир и определили выбор профессии Якова.

Отец, поняв, что сын зоологом не станет, дал ему первые серьезные книги по геологии

из своей библиотеки.

После длительных переговоров 11 октября 1948 г. вопрос о приеме Андрея Андрее-

вича на работу в ЗИН был решен. Квартиру предоставил институт, вернее, его дирек-

тор академик Е. Н. Павловский, выделивший из своей квартиры на третьем этаже

ЗИНа одну большую комнату (36 м2) c отдельным входом и одним окном. Но какой из

него открывался вид! Правда, из окна немного дуло, но это были пустяки. 19 октября в

Отделение биологических наук АН СССР из института было направлено ходатайство

о назначении А. А. Рихтера заведующим колеоптерологической лабораторией ЗИНа.

Возможно, на окончательное решение о переезде повлияло и то, что после злополуч-

ной августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Зоологический институт в Армении, как

и большинство биологических учреждений в стране, был по сути разгромлен уже

в конце того же года. Один из авторов Я. А. Рихтер вспоминает, что по возвращении из

Еревана в Москву в конце августа 1948 г. отец, взяв его с собой, встретился на кварти-

ре М. Х. Чайлахяна1, ученика академика А. А. Рихтера и своего давнего друга, с не-

сколькими знакомыми биологами и обсуждал положение дел. Вернувшись в ноябре

в Ереван, он «прежнего института, в котором работал, не нашел, так как его реор-

ганизовали» (из письма от 22 декабря 1948 г.). «От него мало что осталось» - писал

Андрей Андреевич позднее.

Нездоровье стало привычным для Андрея Андреевича, и он бодрился, убеждая род-

ных и окружающих, что оно мало его беспокоит. Однако в этот раз по приезде в Ле-

нинград знакомый врач «потащил» его «к своим товарищам в Военно-медицинской

академии», где его посмотрели специалисты-гематологи и «обнадежили хорошим бу-

дущим при условии полного отказа от физического труда и оберегания себя от ин-

фекций и голода». Он писал об этом так: «понемногу исполняю их предписания и,

странное дело, всё пока в порядке. Однако, всё это скучно и иногда нестерпимо, когда

нужно что-нибудь сделать срочное» (из того же письма).

12 февраля 1949 г. Андрей Андреевич приехал в Ленинград и явился на службу в

Институт. Там его ждали гора дел и масса хлопот по организации работы лаборатории.

1 Чайлахян Михаил Христофорович (1902-1991) - крупнейший ботаник и физиолог растений,

создатель гормональной теории развития растений (1937). Академик АН СССР (1968), академик

АН Армянской ССР (1971). Лауреат Премии имени К. А. Тимирязева АН СССР (1985).

224

Но он не успевал, было слишком поздно, неотвратимо наступала болезнь. У него оста-

лось совсем немного времени. Он понимал это.

В ЗИНе Андрей Андреевич занялся труднейшим делом восстановления лаборато-

рии жесткокрылых, в которой он начинал свою работу еще в 30-х гг. и был одним из

активных ее сотрудников. Кроме того, он взял на себя еще одну важнейшую задачу,

очевидно, уже невыполнимую для него, - составление полного определителя жуков

европейской части СССР (Штакельберг, 1952). В начале 1949 г. в серии «Фауна СССР»

вышла его монография о златках, в которой им были обобщены результаты исследова-

ний, начатых еще в 1934 г. Кроме коллекции ЗИНа, отличавшейся, как считал Андрей

Андреевич, «почти исчерпывающей полнотой», были использованы коллекции зооло-

гических институтов Армянской и Азербайджанской академий, а также Государствен-

ного музея Грузии, Дальневосточной горно-таежной станции АН СССР, некоторые

коллекции Зоологических музеев Московского и Одесского университетов. Важную

роль сыграли и собственные сборы во время экспедиций в Ленинградской области

(1934-1937 гг.), в Уссурийском крае (1937 г.) и в Армении (1935-1944 гг.).

В августе 1949 г. Андрея Андреевича в связи с ухудшением здоровья положили

в одну из клиник Военно-медицинской академии, где, как он писал, «из меня хотят

опять человека сделать». В последний год жизни болезнь вступила в заключитель-

ную стадию. Пришлось просить о переносе очередного отпуска в 1949 г. Его интен-

сивно лечили, применяя, в частности, внутримышечные инъекции уретана и перели-

вание эритроцитной массы. Огромных размеров достигла увеличенная селезенка,

в крови - невероятно высокое количество лейкоцитов. После длительного лечения на-

ступило временное улучшение и Андрей Андреевич вышел на работу. Он отчетливо

сознавал свое положение, чувствовал обреченность. В одном из писем сыновьям он

сетовал: «Работы очень много, но жизнь коротка - всего не успеешь. Даже десятой

доли того, что хотелось бы сделать, приходится торопиться». Он возвратился на

работу в Институт 18 ноября. Руководство стремилось его поддержать. 21 декабря он

был премирован за подготовку к изданию «Инструкции по зоологическим вопросам

полезащитного лесоразведения». Некоторое улучшение состояния позволило Андрею

Андреевичу съездить в командировку в Москву, в Институт эволюционной морфо-

логии животных АН СССР с 25 января по 2 февраля 1950 г. Это была его последняя

поездка. 5 мая приказом по Институту А. А. Рихтер был переведен на должность за-

ведующего отделением, старшего научного сотрудника.

Весной 1950 г. положение стало очень серьезным. В письме от 18 мая Андрей

Андреевич писал сыновьям: «... врачи просто запрещают мне вовсе работать. Это

единственное - что они могут предложить, после того, как выясняется, что их лечение

действует ненадолго и лечить они меня не умеют». Операции ему не делали потому,

что, по заключению врачей, он бы ее не перенес. Болезнь завладела им, почти

не оставляя времени для работы даже дома. И тем не менее, он продолжал бороться

с болезнью за каждый день и час своей жизни. 3 июня 1950 г. он пишет рапорт о вы-

ходе на работу «после болезни» и просит об укорочении рабочего дня по состоянию

здоровья.

22 июня 1950 г., в возрасте 39 лет, Андрей Андреевич скончался дома в Ленинграде.

В этот последний день он, как обычно, оделся и не лежал в постели. Его жена Марга-

рита Ервандовна Тер-Минасян вызвала лечащего врача из Военно-медицинской акаде-

мии, и он облегчил его последние минуты. Маргарита Ервандовна в одном из своих

225

писем нам свидетельствовала: «Ваш отец был очень мужественный человек. Тяжело

больной, он ни одного дня не оставался лежать в постели, каждое утро вставал и рабо-

тал дома или в институте, и так до последнего дня...». Андрей Андреевич Рихтер был

похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.

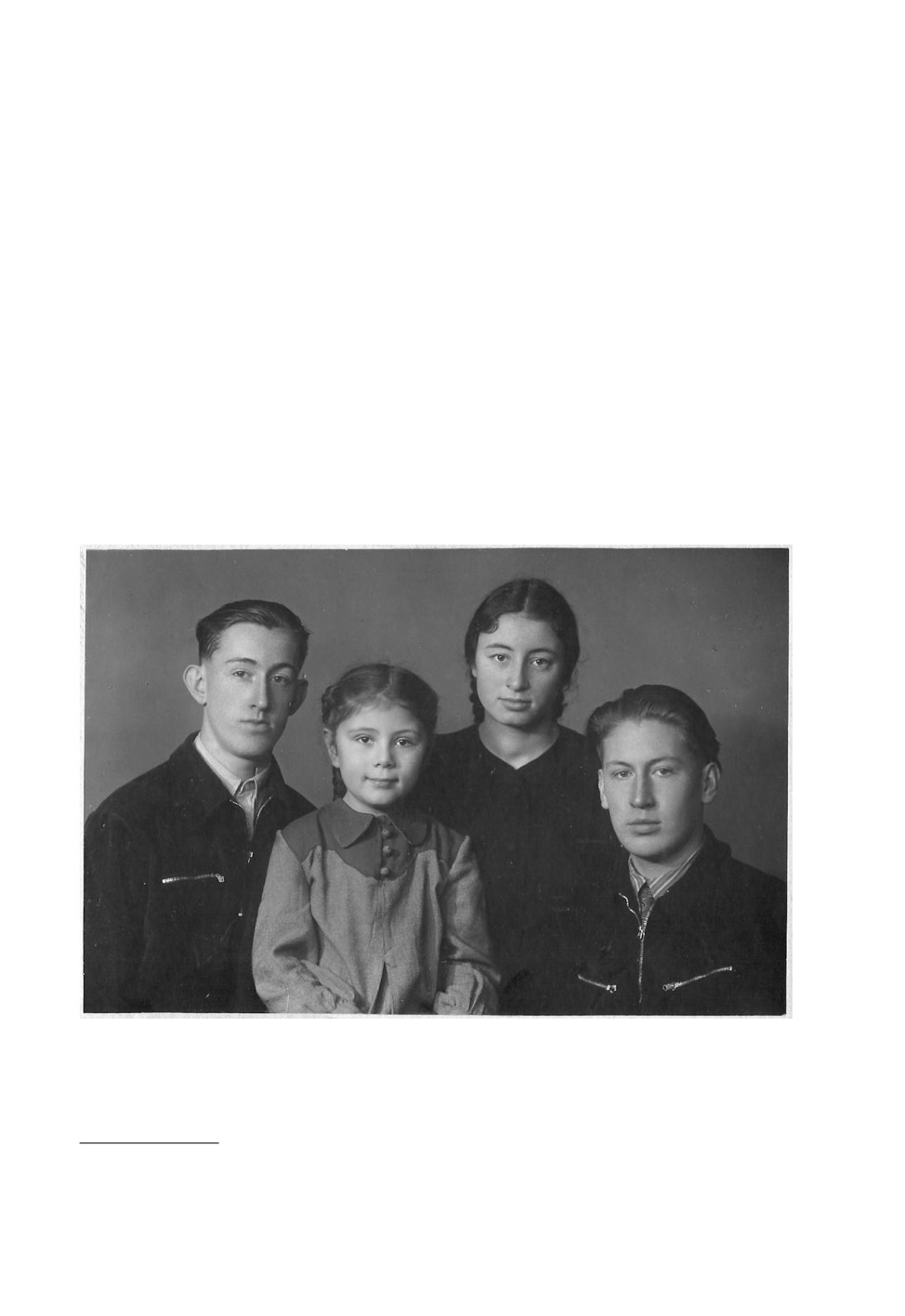

В 1953 г. дети Андрея Андреевича собрались вместе (Рис. 10), что удалось сделать

по приезде братьев в Ленинград на каникулы по инициативе М. Е. Тер-Минасян уже

после кончины отца.

Литература о А. А. Рихтере исключительно скудна, и это понятно. Время тогда не

располагало к повествованию о таких незаметных и скромных людях, посвятивших

свою жизнь науке. Он остался, как и многие другие, известным только специалистам.

Его дочь Вера Андреевна, один из ведущих советских и российских энтомологов, пи-

сала на сайте ЗИН в сентябре 2004 г.: «Начав накопление знаний в области энтомоло-

гии еще в юношеские годы, А. А. был тонким систематиком-диагностом, при этом он

придавал огромное значение изучению образа жизни и трофических связей видов

жесткокрылых в природе. Не прекращая полевых исследований на протяжении всей

жизни, он хорошо знал среднюю полосу европейской части России, Закавказье и Даль-

Рис. 10. Дети Андрея Андреевича Рихтера. Слева направо: Александр, Наталья, Вера и Яков1.

Ленинград. 1.02.1953.

1 Трое впоследствии - доктора наук (Яков, Вера и Наталья), Александр - инженер-технолог

в авиационной промышленности.

226

В последнем списке научных трудов А. А. Рихтера насчитывается 32 работы, среди

них много рукописных, так и не опубликованных. Среди последних - его кандидат-

ская диссертация, оставшаяся, по-существу, малоизвестной, хотя она своими идеями

вся была обращена в будущее. По дороге, намеченной им и его учителем А. В. Марты-

новым, прошло уже несколько поколений исследователей, накоплен огромный мате-

риал, продолжаются дискуссии и ставятся новые проблемы. Андрей Андреевич не

имел времени для продолжения исследований в этом направлении, он был занят кро-

потливой работой по изучению своих любимых жуков-златок и, насколько возможно,

всего многообразия отряда жесткокрылых. Андрей Андреевич стал авторитетным

специалистом в области систематики, оставил после себя ценнейшие монографиче-

ские сводки по златкам всей страны, до сих пор используемые специалистами. Но

сколько он смог бы еще сделать! Он боролся до конца. Жизнь оказалась слишком ко-

ротка.

ИСТОЧНИКИ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 3, д. 38

2. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 60-60 об.

3. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 64-65.

4. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 66.

5. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 66-66 об.

6. АРАН, архив акад. В. Л. Комарова, ф. 277, оп. 4, д. 1246, л. 71-71 об.

7. Рихтер А. А. 1935. О жилковании надкрылий жуков. Энтомологическое обозрение 26 (1-4): 25-58.

8. Рихтер Я. А., Аникин В. В. 2020. История коллекции насекомых А. А. Рихтера в Зоологическом музее

Саратовского государственного университета. В кн.: В. В. Аникин (ред.). Энтомологические и пара-

зитологические исследования в Поволжье: сборник научных трудов. Вып. 17. Саратов, с. 152-159.

9. Рихтер Я. А., Рихтер Т. Я. 2020. Теперь работа, прежде всего работа особенно нужна для России...

(А. А. Рихтер в 1917-1923 годы в Пермском университете). Историко-биологические исследования.

Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН 12 (1): 9-34.

10. СПФ АРАН, ф. 55, оп. 4, д. 283, л. 30-31.

11. СПФ АРАН. Ф. 55, оп. 04, д. 283, л. 40-40 об.

12. СПФ АРАН, ф. 55, оп. 4, д. 283, л. 41.

13. СПФ АРАН, ф. 722, оп. 2, д. 892, л. 1-1 об.

14. Штакельберг А. А. 1952. Памяти Андрея Андреевича Рихтера. Энтомологическое обозрение 32: 341-344.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ А. А. РИХТЕРА

Рихтер А. А. 1934. К вопросу об экологии Chrysobothris chrysostigma L. Известия АН СССР, Отделение

математических и естественных наук 9: 1411-1422.

Рихтер А. А. 1935. О жилковании надкрылий жуков. Энтомологическое обозрение 26 (1-4): 25-58.

Рихтер А. А. 1940. Sphenoptera anthaxoides Rtt. - вредитель косточковых плодовых деревьев в Армянской

ССР (Coleoptera, Buprestidae). Известия Армянского филиала АН СССР 4-5: 239-246.

Рихтер А. А. 1942. О большом плодовом усаче. Известия Армянского филиала АН СССР 3-4 (17-18):

145-156.

Рихтер А. А. 1943. Ядовитые змеи. Естественнонаучная популярная серия. Издательство Армянского фили-

ала АН СССР, 60 с.

Рихтер А. А. 1944. О личинках и экологии жуков-златок рода Lampra Lac. (Coleoptera, Buprestidae). Известия

АН СССР, отд. биол. наук 1: 49-51.

Рихтер А. А. 1944. Новый вид златки, вредящей фисташке в Туркмении (Coleoptera, Buprestidae). Доклады

АН АрмССР 1 (1-2): 49-52.

Рихтер А. А. 1944. Златки Anthaxia Кавказа (Coleoptera, Buprestidae). Зоологический сборник АН АрмССР,

вып. 3, с. 109-130.

Рихтер А. А. 1945. Обзор златок Chrysobothris в СССР (Coleoptera, Buprestidae). Известия АН АрмССР 1 (4):

69-78.

227

Рихтер А. А. 1945. Обзор златок европейской части СССР. Зоологический сборник АН АрмССР, вып. 3,

с. 131-176.

Рихтер А. А. 1945. Златки Anthaxia Средней Азии. Известия АН АрмССР 2: 61-74.

Рихтер А. А. 1945. Два новых вида Anthaxia из Средней Азии. Доклады АН АрмССР 2 (5): 145-149.

Рихтер А. А. 1945. Новый вид рода Scaurus F. из долины Аракса (Coleoptera, Tenebrionidae). Доклады

АН АрмССР 3 (4): 103-106.

Рихтер А. А. 1947. Ископаемые златки из бинагадинских кировых слоев (Coleoptera, Buprestidae). Доклады

АН АрмССР 4 (5): 147-150.

Рихтер А. А. 1948. О развитии Liatongus festivus (Stev.). Труды Зоологического института АН СССР, т. 7,

с. 200-205.

Рихтер А. А. 1949. Златки (Buprestidae), ч. 2. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 13, вып. 2. М.;

Л.: Издательство АН СССР, 256 с.

Рихтер А. А. 1949. Новый паразитический жук из Закавказья (Coleoptera, Rhipiphoridae). Энтомологическое

обозрение 30 (3-4): 359-361.

Рихтер А. А. 1950. Наставление по сбору насекомых. (Серия «В помощь работающим на полезащитных лес-

ных полосах», № 1). М.; Л.: Издательство АН СССР, 36 с.

Рихтер А. А. 1952. Златки (Buprestidae), ч. 4. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 13, вып. 4. М.;

Л.: Издательство АН СССР, 234 с.

Рихтер А. А. Определитель хищных жужелиц и скакунов Армении. Рукопись, 150 стр., сдана в печать в Зоо-

логический институт АН АрмССР в 1948 г.

ANDREY ANDREEVICH RICHTER, HIS LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY

(110TH ANNIVERSARY OF ANDREY ANDREEVICH RICHTER)

Ya. A. Richter, T. Ya. Richter, V. V. Anikin

Key words: A. A. Richter, biography, Saratov State University, Zoological Museum,

Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences, collection of insects, jewel beetles,

Buprestidae, taxonomy, elytral venation.

SUMMARY

Andrey Andreevich Richter (1911-1950) was an outstanding entomologist, Doctor of Biological

Sciences (1945), professor, head of the coleopterology laboratory at the Zoological Institute, Russian

Academy of Sciences. His scientific biography and many life facts remain unexplored and little-known.

In 1938-1939 he was arrested and imprisoned on false allegations. His life and scientific career were

cut short by terminal illness at the age of 39. His main studies were focused on elytral venation and

its role in phylogeny, and on the detailed jewel beetles taxonomy (Buprestidae). At the end of 2019

a collection of insects was found in the Zoological Museum of Saratov State University. It was compiled

by young Andrey A. Richter while he was studying at school and Saratov University in 1926-1930.

Insects were collected in the vicinity of Saratov, in the Lower Volga region, and in the North Caucasus

and Transcaucasia. The collection has been well preserved, though most insects were left unidentified.

Its examination has already produced results important for better understanding of A. A. Richter

biography. Further analysis may reveal the species diversity not yet affected by environmental changes

at the time of collecting, thereby facilitating ecological research in the area. The article is based on the

documents from Russian state archives, as well as from Richter family archive.

228