ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 101, 2, 2022

УДК 632.79 : 633.111.1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО ХЛЕБНОГО

ПИЛИЛЬЩИКА CEPHUS PYGMAEUS (L.) (HYMENOPTERA,

CEPHIDAE) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДИНАМИКА

ЕГО ЧИСЛЕННОСТИ И ВРЕДОНОСНОСТЬ

В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

© 2022 г. В. Г. Каплин,1* П. Ю. Лысиков2**

1 Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

шоссе Подбельского, 3, С.-Петербург-Пушкин, 196608 Россия

*e-mail: ctenolepisma@mail.ru

2 Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства

ул. Шоссейная, 76, пос. Усть-Кинельский, Самарская обл., 446442 Россия

**e-mail: pavellysikov2013@yandex.ru

Поступила в редакцию 07.11.2020 г.

После доработки 07.11.2021 г.

Принята к публикации 04.06.2022 г.

Наиболее благоприятные условия для развития обыкновенного хлебного пилильщика склады-

ваются в посевах пшеницы в степях и южных лесостепях на юге европейской части и Западной

Сибири. Численность и вредоносность пилильщика снижаются с продвижением к горным рай-

онам, к северу и северо-востоку, и с переходом от степей и лесостепей к широколиственным,

мелколиственным и особенно смешанным лесам. По мере современного потепления климата

наблюдается увеличение численности и вредоносности пилильщика в регионах широкого воз-

делывания пшеницы, прилежащих к его западносибирскому очагу в Алтайском крае. В лесо-

степи Среднего Поволжья в последние 40 лет происходит неуклонное снижение численности

пилильщика, обусловленное широким распространением нулевых технологий в возделывании

пшеницы. По-видимому, главный фактор устойчивости пшеницы к стеблевому пилильщику в

лесостепи Среднего Поволжья - небольшой внешний диаметр ее стебля (менее 2.6 мм) Рас-

пространение нулевых технологий, возделывание разрешенных к использованию высокоу-

рожайных, устойчивых к пилильщику сортов с частично выполненной соломиной привело к

снижению численности вредителя ниже его экономического порога вредоносности, менее ин-

тенсивному применению против него инсектицидов и возрастанию численности и эффективно-

сти энтомофагов. Поврежденность продуктивных стеблей мягкой озимой пшеницы личинками

пилильщика была незначительной (0.5-1.1 %). Масса 1000 зерен в колосьях с поврежденных

личинками пилильщика стеблей пшеницы снижалась на 5-15 %, а масса зерна в колосе - на

6.5 % по сравнению с неповрежденными стеблями. Потери урожайности зерна озимой пшеницы

составляли 0.6-1.2 %. Потери зерна яровой пшеницы от пилильщика были в среднем в 10 раз

меньше, чем у озимой. В борьбе с обыкновенным хлебным пилильщиком не рекомендуется

применение инсектицидов ввиду их низкой эффективности; более предпочтительны агротех-

нические и биологические приемы. Среди энтомофагов против личинок пилильщика наиболее

эффективен наездник Collyria coxator (сем. Ichneumonidae).

217

Ключевые слова: Triticum aestivum, Cephus pygmaeus, биологические особенности, распро-

странение, агротехнические приемы, показатели продуктивности, поврежденность, устойчи-

вость, потери урожайности, защита растений.

DOI: 10.31857/S0367144522020022, EDN: HJRLQU

Среди стеблевых пилильщиков сем. Cephidae к вредителям пшеницы относятся три

вида: обыкновенный Cephus pygmaeus (L.) (European wheat stem sawfly), американский

C. cinctus Norton (wheat stem sawfly) и черный Trachelus tabidus (F.) (black grain stem

sawfly) пилильщики. Cephus cinctus распространен в Северной Америке и Казахстане;

T. tabidus - в Европе, Северной Африке, на юге европейской части России, в Крыму, на

Кавказе, в Закавказье, Малой Азии и Казахстане; C. pygmaeus - в Северной Африке,

Европе (почти повсеместно, включая европейскую часть России), Азии (Передняя,

Средняя Азия, Казахстан, Западная Сибирь, Северный Китай), Северной Америке

(Костюнин, 2015; Invasive Species Compendium, CABI, 2019). В Самарской обл. обна-

ружен лишь обыкновенный хлебный пилильщик Cephus pygmaeus, черный пилильщик

пока не выявлен.

К кормовым растениям обыкновенного хлебного пилильщика относятся злаки родов

Agropyron, Elytrigia, Calamagrostis, Elymus, Avena, Bromus, Hordeum, Phleum, Secale и

Triticum (Middlekauff, 1969). Считается, что обособление этого вида произошло

в Евразии, откуда он был завезен в Северную Америку в 1880-х гг. (Shanower, Hoelmer,

2004). В Европе первоначально развитие C. pygmaeus проходило на диких злаках, пре-

имущественно родов Agropyron и Elytrigia, с которых он перешел на культурные злаки;

предпочитает пшеницу, рожь и тритикале. По всему ареалу годичный цикл моноволь-

тинный. Самки откладывают яйца в стебли пшеницы, реже ржи, ячменя и овса в фазу

трубкования, колошения и цветения; личинки развиваются в стеблях, заканчивают

развитие в их нижних частях, где зимуют, окукливаясь весной следующего года.

Имаго питаются пыльцой и нектаром широкого круга травянистых растений, с ко-

торых перелетают на поля пшеницы для откладки яиц.

Цель работы - анализ современного распространения и вредоносности пилильщика

C. pygmaeus в Российской Федерации (РФ) на основе сопряженного анализа при-

родных условий и обзоров фитосанитарного состояния посевов пшеницы и числен-

ности в них пилильщика за 2013-2019 гг., опубликованных Российским сельскохозяй-

ственным центром по защите растений (Обзор…, 2014-2020), а также изучение

особенностей его биологии и экологии в посевах преимущественно озимой пшеницы

в лесостепи Самарской обл. Исследования проводились в 2010-2012 и 2014-2016 гг.

на полях Поволжского НИИ селекции и семеноводства (ПНИИСС) им. П. Н. Констан-

тинова в окр. пос. Усть-Кинельский и в 2010 г. на опытных полях Самарской государ-

ственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) в окр. пос. Угорье.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования влияния мезоформ рельефа на динамику численности пилильщика в агроцено-

зах озимой пшеницы проводились на полях Поволжского НИИ селекции и семеноводства в ле-

солуговом холмисто-увалистом ландшафте катенным методом в зависимости от расположения

поля в рельефе: на водоразделе, в верхней и средней наклонной и нижней террасированной

частях склона крутизной около 10°. Протяженность профиля - около 8 км, превышение водораз-

дела над террасой р. Большой Кинель ~80 м. На всех участках катены возделывались 5 сортов

мягкой озимой пшеницы: Поволжская 86, Кинельская 8 (разновидность лютесценс), Поволж-

218

ская Нива (велютинум), Кинельская 4 (альбидум) и Константиновская (разновидность эри-

троспермум) с размещением полей в севооборотах по чистому пару. Сорта Кинельская 4,

Поволжская 86 и Поволжская Нива внесены в Государственный реестр селекционных достиже-

ний РФ по Средневолжскому и Уральскому регионам РФ соответственно в 1985, 1999 и в 2017 гг.

(Каталог сортов…, 2018). Из средств защиты растений использовались гербициды на основе

действующего вещества Дикамба и фунгициды для предпосевной обработки семян на основе

Тебуконазола, инсектициды против вредителей не применялись.

Влияние агротехнических приемов на численность и распределение хлебных пилильщиков

изучалось в 2010 г. на опытном поле Самарской ГСХА в пос. Угорье в посевах озимой пшеницы

сорта Поволжская 86 и мягкой яровой пшеницы сорта Кинельская 59 в двух пятипольных поле-

вых севооборотах с чередованием культур: пар чистый или сидеральный (горчица), озимая пше-

ница, соя, яровая пшеница, ячмень. В опытах применялись три системы основной обработки

почвы: вспашка с оборотом пласта на глубину 20-22 см, поверхностное рыхление на 10-12 см и

нулевая (без осенней обработки) и две системы удобрения: без применения удобрений под ос-

новную обработку почвы с прикорневой подкормкой весной в фазу кущения аммиачной сели-

трой из расчета внесения азота в дозе 30 кг на 1 га (N30) при возделывании озимой пшеницы и

применение полных минеральных удобрений до посева в дозах: азота 24, фосфора 75 и калия

75 кг на 1 га (N24P75K75) под яровую пшеницу. Посев пшеницы проводили в оптимальные сроки.

Повторность опытов трехкратная. Размер одной опытной делянки 780 м2. Уборка урожая зерна

проводилась комбайном в фазу полной спелости прямым способом.

Имаго пилильщиков учитывали в фазы трубкования, колошения и цветения озимой и яровой

пшеницы кошением энтомологическим сачком в трехкратной повторности по 100 взмахов сач-

ком. Количество продуктивных стеблей пшеницы, поврежденных личинками пилильщика, учи-

тывали в фазу восковой и полной спелости зерна после завершения ими питания и образования

«пробочки» в нижней части стеблей на делянках по 10 м2 в четырехкратной повторности. После

учетов устанавливали количество поврежденных и неповрежденных продуктивных стеблей в

экз./м2 (Вилкова, 1975).

В фазу полной спелости с каждого сорта собирали снопы продуктивных стеблей, повре-

жденных и неповрежденных личинками пилильщика, в 5 или 6 точках по диагонали поля.

В лабораторных условиях изучали показатели продуктивности колосьев с поврежденных и не-

поврежденных стеблей (число и масса зерен в колосе, масса 1000 зерен, биологическая

урожайность зерна в г/м2) и оценивали влияние на них личинок пилильщика. Зерно с неповреж-

денных и поврежденных стеблей отдавали в лабораторию для проведения химических анализов.

Поврежденность зерна пшеничным трипсом и клопами-черепашками в колосьях с поврежденных

личинками пилильщика и неповрежденных стеблей устанавливали под микроскопом по мето-

дике В. И. Танского (1988). Для анализа бралось по 100 зерен в четырехкратной повторности с

поврежденных и неповрежденных побегов на каждом поле.

Устойчивость озимой пшеницы к стеблевому пилильщику изучали на основе следующих по-

казателей: число и процентную долю побегов, поврежденных личинками пилильщика на 1 м2;

внешний и внутренний диаметр соломины стебля, ширина ее стенки в средней части второго от

основания междоузлия, мм; пустотелость соломины, %; ее плотность, г/см3. Учеты продуктив-

ных побегов пшеницы, поврежденных личинками пилильщика, проводили в фазу полной спело-

сти на делянках размером 17 × 1 м на 27 сортах и гибридах 4 разновидностей мягкой озимой и

яровой пшеницы (лютесценс, эритроспермум, альбидум и велютинум). Химический состав зер-

на проводился в научно-исследовательской лаборатории при Самарской ГСХА.

При анализе результатов исследований применялись дисперсионный анализ данных (стан-

дартное отклонение и наименьшая существенная разница (НСР0.05) вариантов опытов), а также

корреляционный и регрессионный анализы.

По метеоусловиям в весенне-летний период вегетации озимой пшеницы (апрель-июль) наибо-

лее влажным был 2011 г., острозасушливым - 2010 г., засушливым - 2014 г., умеренно засушли-

219

вым - 2012 г., сравнительно благоприятными - 2015 и 2016 гг. с суммой осадков в этот период

соответственно 196, 42, 94, 116, 180 и 165 мм при среднегодовой их сумме 146 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Современное распространение обыкновенного хлебного пилильщика в России

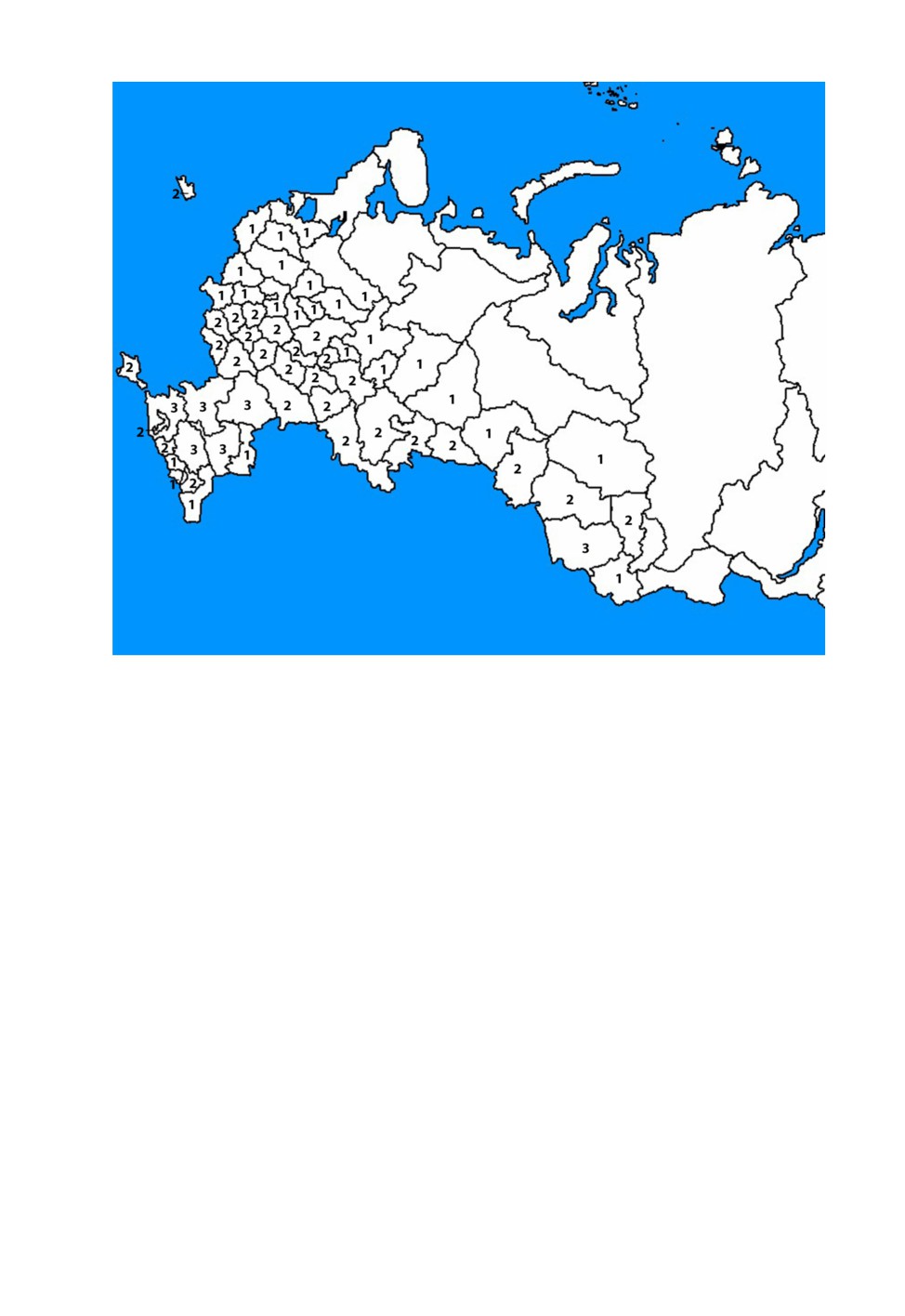

Обыкновенный хлебный пилильщик распространен в посевах пшеницы в Северо-За-

падном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском феде-

ральных округах РФ (рис. 1). В его ареале в РФ выражены два очага высокой числен-

ности и вредоносности. Основной из них охватывает Ставропольский край

(Северо-Кавказский федеральный округ), Краснодарский край, Ростовскую и Волго-

градскую области, а также Республику Калмыкия (Южный федеральный округ). Став-

ропольский край, Ростовская обл., 80 % территории Волгоградской обл., правобережье

р. Кубань в Краснодарском крае и юго-западная часть Калмыкии расположены в

степной зоне. Второй очаг формируется на юго-западе Сибирского округа в степи и

лесостепи Алтайского края, занимающих соответственно 39 и 51 % его площади

(Бунин и др., 2018). Большая часть степей распахана. Среди возделываемых сельско-

хозяйственных культур в перечисленных субъектах РФ преобладают яровая и озимая

пшеницы, на долю которых приходится 36-58 % посевных площадей (табл. 1). Это

создает благоприятные условия для развития в них обыкновенного хлебного пилиль-

щика. В посевах пшеницы в фазу трубкования и колошения численность его имаго в

период массовой откладки яиц составляет в Ставропольском крае 20-110, Краснодар-

ском крае 20-180, Ростовской обл. 20-40, Волгоградской обл. 40-120, в Калмыкии

20-30, Алтайском крае 50-100 экз./100 взмахов сачком (Обзор…, 2014-2020). В Став-

ропольском крае в 2002-2005 гг. доля стеблей мягкой озимой пшеницы, поврежденных

личинками пилильщика, составляла 6-24 %, потери урожайности зерна 1-7 % (Васи-

льева, 2005; Блужина, 2011), в Ростовской обл. в 2002-2015 гг. - соответственно

5-30 % и 2.5-7 % (Хилевский, Зверев, 2016). В опытах Маркаровой (2018) в 2014-

2016 гг. в Ростовской обл. поврежденность стеблей озимой пшеницы в нормальных

посевах составила около 21 %, потери урожайности зерна 4.2 %, а в изреженных по-

севах соответственно 43 и 9.8 %. В Алтайском крае в 2009-2012 гг. в посевах мягкой

яровой пшеницы эти показатели вредоносности пилильщика составили соответ-

ственно 21-33 % и 16-34 % (Стецов, Долматова, 2013; Долматова, 2016). Вероятно, в

связи с современным потеплением климата (Доклад.., 2019) в Западной Сибири на-

блюдается расширение области высокой численности и вредоносности хлебного пи-

лильщика из Алтайского края в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Курганскую

области и в южную часть Тюменской обл.

Средняя численность и вредоносность обыкновенного хлебного пилильщика на-

блюдаются преимущественно в южной части Центрального, на большей части При-

волжского округов, а также в Южном, Северо-Кавказском и Уральском округах в субъ-

ектах РФ в зонах лесостепи, степи, реже - смешанных, широколиственных и

мелколиственных лесов. Посевные площади сельскохозяйственных культур в них со-

ставляют до 751-4196 тыс. га, 25-59 % которых занимают посевы яровой и озимой

пшеницы (см. табл. 1). В 2014-2019 гг. численность имаго в период массовой откладки

яиц в этой группе субъектов РФ составляла 4-30, реже 1-2 экз./100 взмахов сачком

(Чеченская Республика) (Обзор…, 2014-2020). Поврежденность стеблей озимой пше-

ницы личинками пилильщика в Воронежской обл. в 2004-2006 гг. составляла 3-6 %,

220

Рис. 1. Современное распространение обыкновенного хлебного пилильщика (Cephus pygmaeus

L.) в субъектах Российской Федерации (по данным Россельхозцентра РФ по защите растений

(Обзор…, 2014-2020)).

Обилие и вредоносность пилильщика: 1 - незначительные, 2 - средние, 3 - высокие.

1 - численность имаго в период массового лёта - менее 1-2 экз./100 взмахов сачком, поврежденность

продуктивных стеблей личинками - менее 2 %, 2 - 2-25 экз./100 взмахов сачком, 2-5 % поврежденных

стеблей), 3 -более 25 экз./100 взмахов сачком, более 5 % поврежденных стеблей.

что привело к снижению урожайности зерна пшеницы на 0.6 % (Шпанев, Лаптиев,

2009).

Низкая численность и вредоносность пилильщика отмечаются в северной и вос-

точной частях его ареала в РФ: в Северо-Западном, Центральном, Северо-Кавказском,

Приволжском и Уральском федеральных округах в природных зонах тайги, сме-

шанных и мелколиственных лесов, в предгорных и горных степях Северного Кавказа

и в полупустынях. Посевные площади в большинстве субъектов этой группы состав-

ляют 176-595, реже возрастают до 757-1103 тыс. га, однако доля посевов пшеницы

среди них составляет не более 5-36 % (см. табл. 1). В 2014-2019 гг. численность имаго

пилильщика в период массовой откладки яиц в областях этой группы составляла

менее 1-2 экз./100 взмахов сачком (Обзор…, 2014-2020).

221

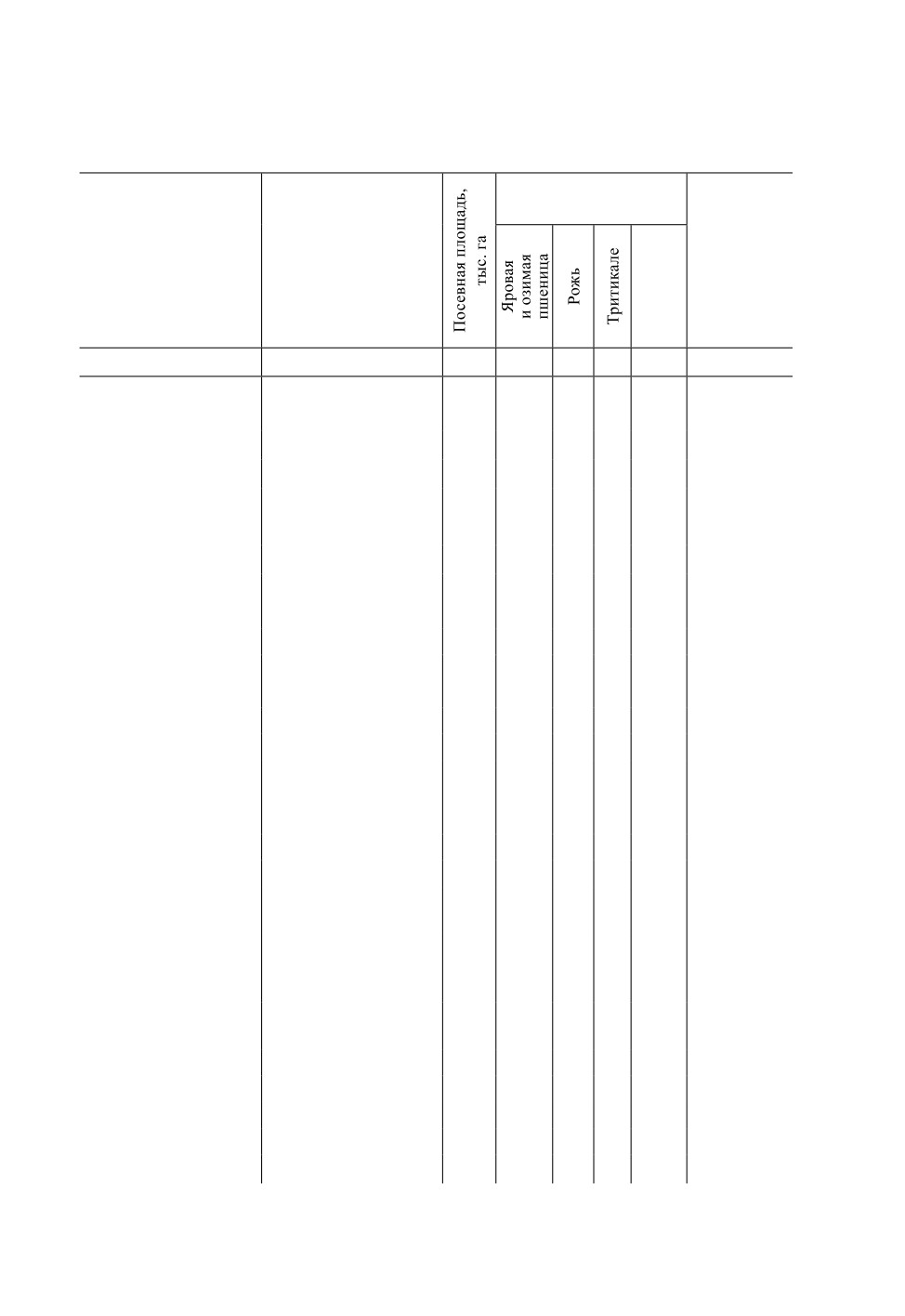

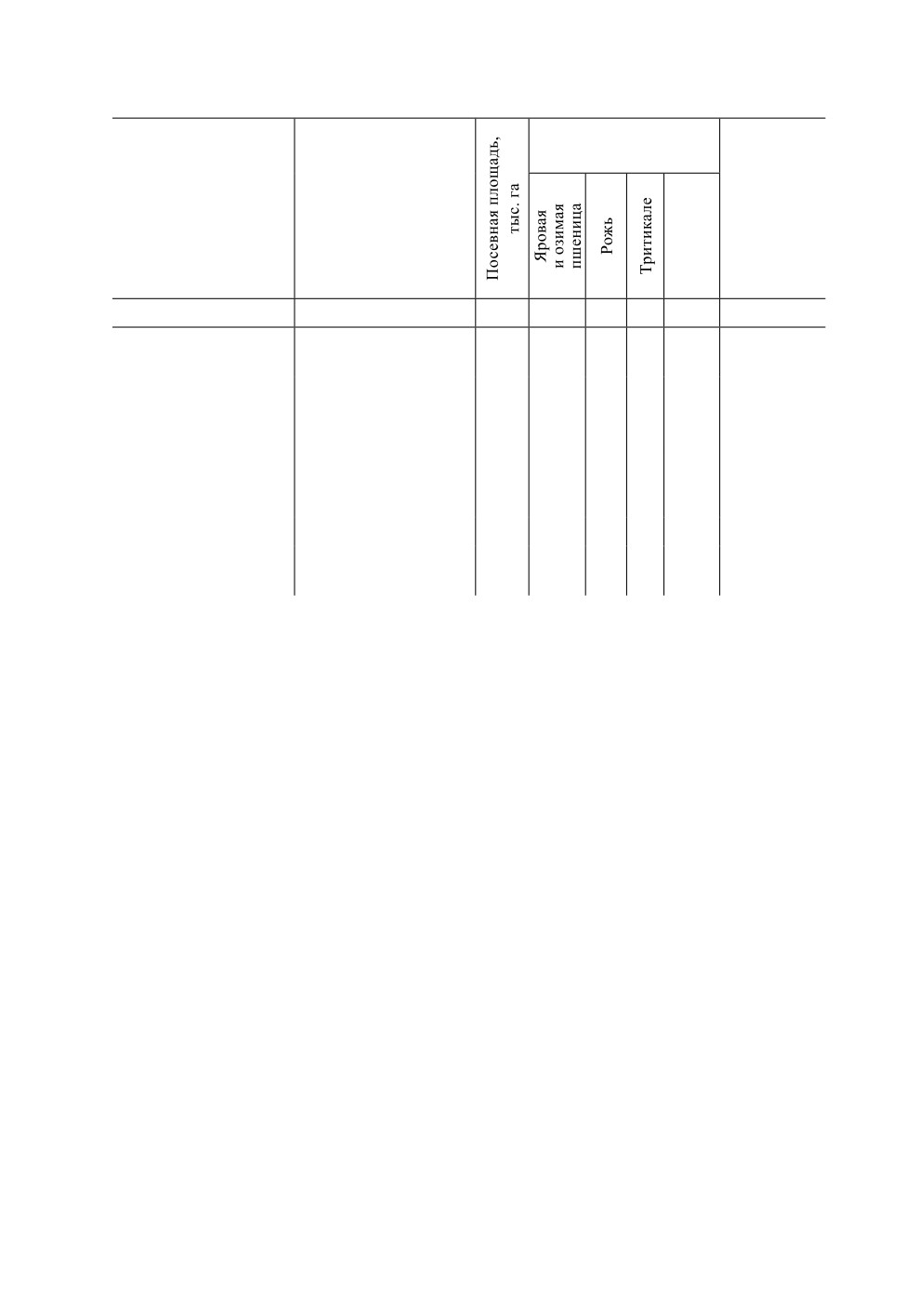

Таблица 1. Природные условия и посевные площади хлебных злаков (пшеница, рожь, трити-

кале) в субъектах Российской федерации и современные обилие и вредоносность в них обык-

новенного хлебного пилильщика (данные Росстата и Россельхозцентра по защите растений)

(Основные показатели…, 2020; Обзор фитосанитарного состояния посевов…, 2014-2020 гг.)

В том числе хлебных

Численность

злаков (%)

и вредо-

носность

обыкно-

Субъект РФ

Природная зона

венного

Всего хлебного

пилильщика,

баллы*

1

2

3

4

5

6

7

8

Северо-Западный

федеральный округ

Новгородская обл.

Тайга, смешанные леса

178.5

5.6

<0.1

0.7

6.3

1

Ленинградская обл.

Тайга

229.9

3.8

0

1.3

5.1

1

Псковская обл.

Смешанные леса

245.3

7.9

0.4

4.5

12.8

1

Вологодская обл.

Тайга

372.4

4.6

0.5

<0.1

5.1

1

Калининградская обл.

Смешанные леса

245.5

35.2

0.4

3.0

38.6

2

Центральный феде-

ральный округ

Тверская обл.

Смешанные леса, тайга

534.4

2.5

0.4

0.4

3.3

1

Ярославская обл.

Тайга, смешанные леса

315.0

4.3

0.1

0.6

5.0

1

Костромская обл.

Тайга

192.0

5.8

0.5

0.8

7.1

1

Смоленская обл.

Смешанные леса

400.2

9.0

1.4

1.9

12.3

1

Московская обл.

Смешанные леса

595.5

13.5

0.2

0.4

14.1

1

Калужская обл.

Смешанные и широко-

338.4

9.8

0.6

1.6

12.0

1

лиственные леса

Ивановская обл.

Тайга, смешанные леса

231.3

10.7

1.8

0.4

12.9

1

Владимирская обл.

Смешанные леса

329.2

12.6

1.1

2.4

16.1

1

Брянская обл.

Смешанные леса

826.1

16.4

4.6

1.5

22.5

1

Тульская обл.

Широколиственные

780.8

42.0

0.6

0.3

42.9

2

леса, лесостепи

Рязанская обл.

Смешанные и широко-

858.8

33.6

1.0

0.1

34.7

2

лиственные леса,

лесостепи

Орловская обл.

Широколиственные

1212.6

40.5

0.2

0.2

40.9

2

леса, лесостепи

Курская обл.

Лесостепи

1619.3

34.8

0.3

0.6

35.7

2

Липецкая обл.

Лесостепи

1324.1

29.2

0.2

0.2

29.6

2

Белгородская обл.

Лесостепи

1449.3

25.4

0.1

1.8

27.3

2

Воронежская обл.

Лесостепи, степи

2590.5

25.6

0.7

0.5

26.8

2

Тамбовская обл.

Лесостепи

1757.1

31.2

0.2

0.1

31.5

2

222

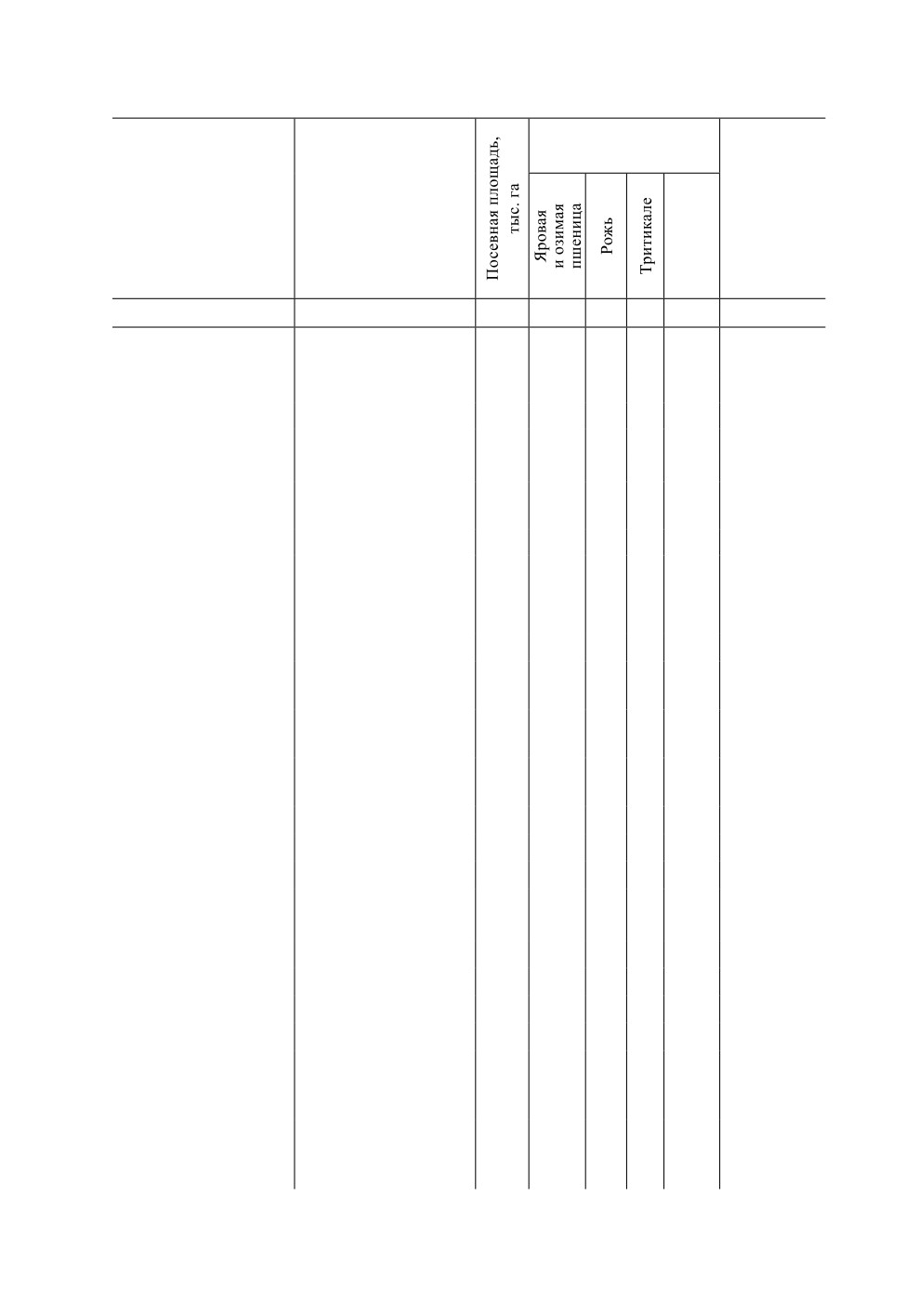

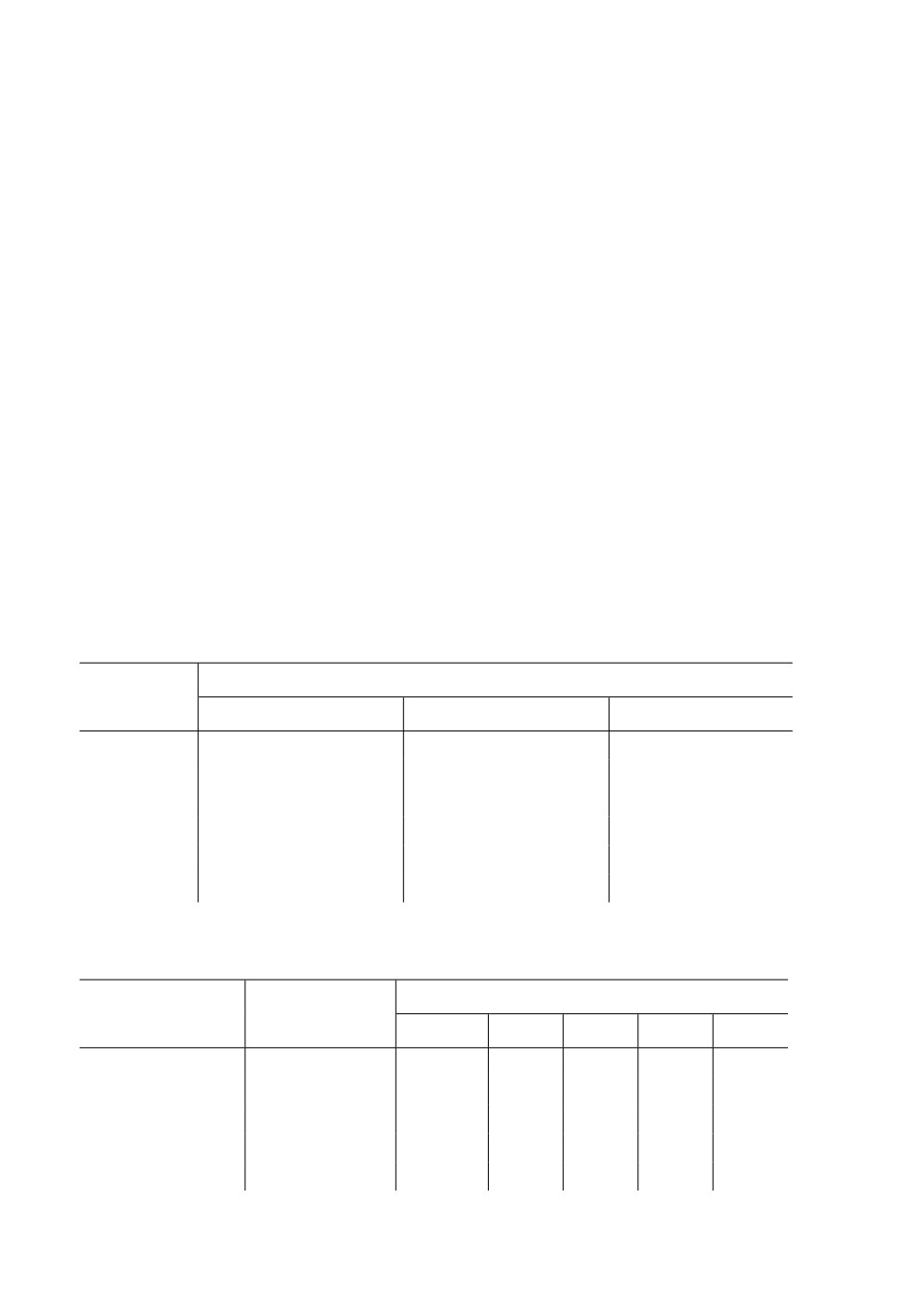

Таблица 1 (продолжение)

В том числе хлебных

Численность

злаков (%)

и вредо-

носность

обыкно-

Субъект РФ

Природная зона

венного

Всего

хлебного

пилильщика,

баллы*

1

2

3

4

5

6

7

8

Южный федераль-

ный округ

Ростовская обл.

Степи

4467.8

51.4

0.1

0.3

51.8

3

Волгоградская обл.

Степи, полупустыни

2988.0

35.9

2.1

0.7

38.7

3

Краснодарский край

Степи

3679.0

40.1

<0.1

0.1

40.2

3

Республика Адыгея

Степи, лесостепи

236.7

35.1

0

0.2

35.3

2

Республика Калмыкия

Степи, полупустыни,

263.1

57.1

2.2

0.9

60.2

3

пустыни

Астраханская обл.

Полупустыни, пустыни

76.7

1.3

0.8

2.3

4.4

1

Республика Крым

Степи

711.0

38.9

0.1

0

39.0

2

Северо-Кавказский

федеральный округ

Ставропольский край

Степи

3051.9

58.5

<0.1

0.1

58.6

3

Карачаево-Черкесская

Предгорная степь

141.9

13.4

0

0.1

13.5

2

Республика

Кабардино-Балкарская

Предгорная степь

289.6

16.1

0

0.2

16.3

1

Республика

Республика Северная

Предгорная степь

175.9

16.4

0

1.1

17.5

1

Осетия - Алания

Республика Ингушетия

Предгорная степь

67.5

21.2

0

0

21.2

1

Чеченская Республика

Степи

220.0

29.6

0.8

0.2

30.6

2

Республика Дагестан

Полупустыни

344.8

19.3

0.1

0.5

19.9

1

Приволжский феде-

ральный округ

Пермский край

Тайга, смешанные леса

757.2

13.5

2.5

0.2

16.2

1

Кировская обл.

Тайга, смешанные леса

862.8

9.0

8.2

0.1

17.3

1

Удмуртская Республика

Тайга, смешанные леса

1029.9

7.5

5.2

0.1

12.8

1

Республика Марий Эл

Тайга, смешанные леса

292.4

16.5

7.9

0.6

25.0

1

Нижегородская обл.

Тайга, смешанные и

1125.0

25.8

2.5

0.1

28.4

2

широколиственные

леса

Республика Мордовия

Смешанные и широ-

751.4

27.3

3.5

<0.1

30.8

2

колиственные леса,

лесостепи

223

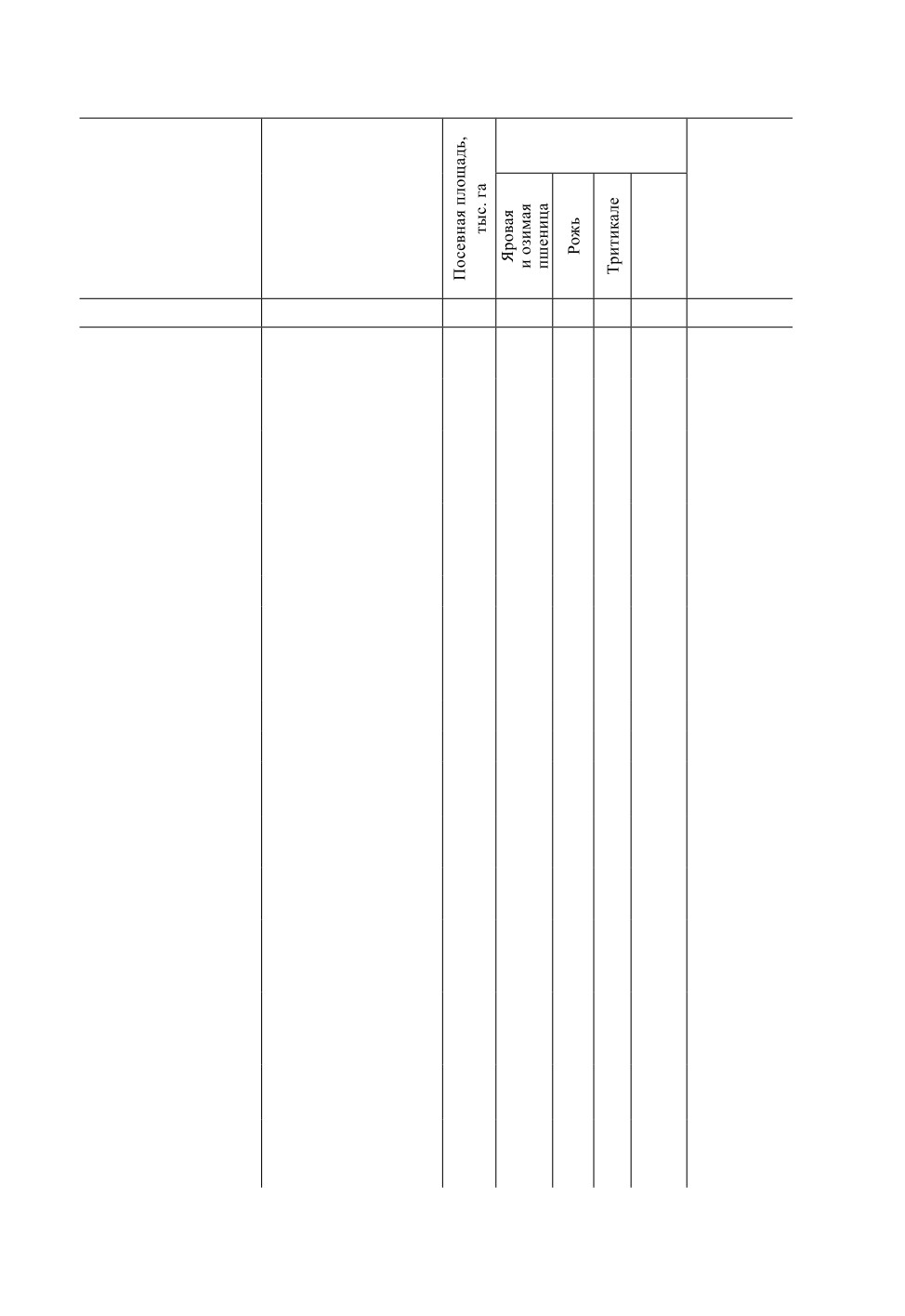

Таблица 1 (продолжение)

В том числе хлебных

Численность

злаков (%)

и вредо-

носность

обыкно-

Субъект РФ

Природная зона

венного

Всего

хлебного

пилильщика,

баллы*

1

2

3

4

5

6

7

8

Чувашская Республика

Широколиственные

574.7

25.1

2.8

0.5

28.4

2

леса, лесостепи

Республика Татарстан

Широколиственные

3000.9

26.5

6.1

0.3

32.9

2

леса, лесостепи

Пензенская обл.

Широколиственные

1304.1

33.5

0.9

0.2

34.6

2

леса, лесостепи,

степи

Ульяновская обл.

Широколиственные

1010.2

37.6

3.4

0.1

41.1

2

леса, лесостепи,

степь

Самарская обл.

Лесостепь, степи

2016.7

23.2

1.8

0.3

25.3

2

Республика Башкорто-

Смешанные леса,

3060.6

24.3

8.6

0.7

33.6

2

стан

широколиственные

леса, лесостепи и

степи

Саратовская обл.

Степи, лесостепи

3730.9

28.2

2.0

0.2

30.4

2

Оренбургская обл.

Степи, лесостепи

4196.3

37.8

3.2

0.1

41.1

2

Уральский федераль-

ный округ

Свердловская обл.

Тайга, смешанные и

866.4

15.7

0.8

0.2

16.7

1

лиственные леса

Тюменская обл.

Тайга, смешанные,

1102.7

35.8

0.2

0.4

36.4

1

леса, лесостепи

Курганская обл.

Мелколиственные

1393.4

59.1

1.1

0

60.2

2

леса, лесостепи,

степи

Челябинская обл.

Мелколиственные

1834.9

46.1

0.2

0.1

46.4

2

леса, лесостепи,

степи

Сибирский федераль-

ный округ

Омская обл.

Лесостепи, мелко-

3029.4

53.9

0.4

0

54.3

2

лиственные леса,

степи

224

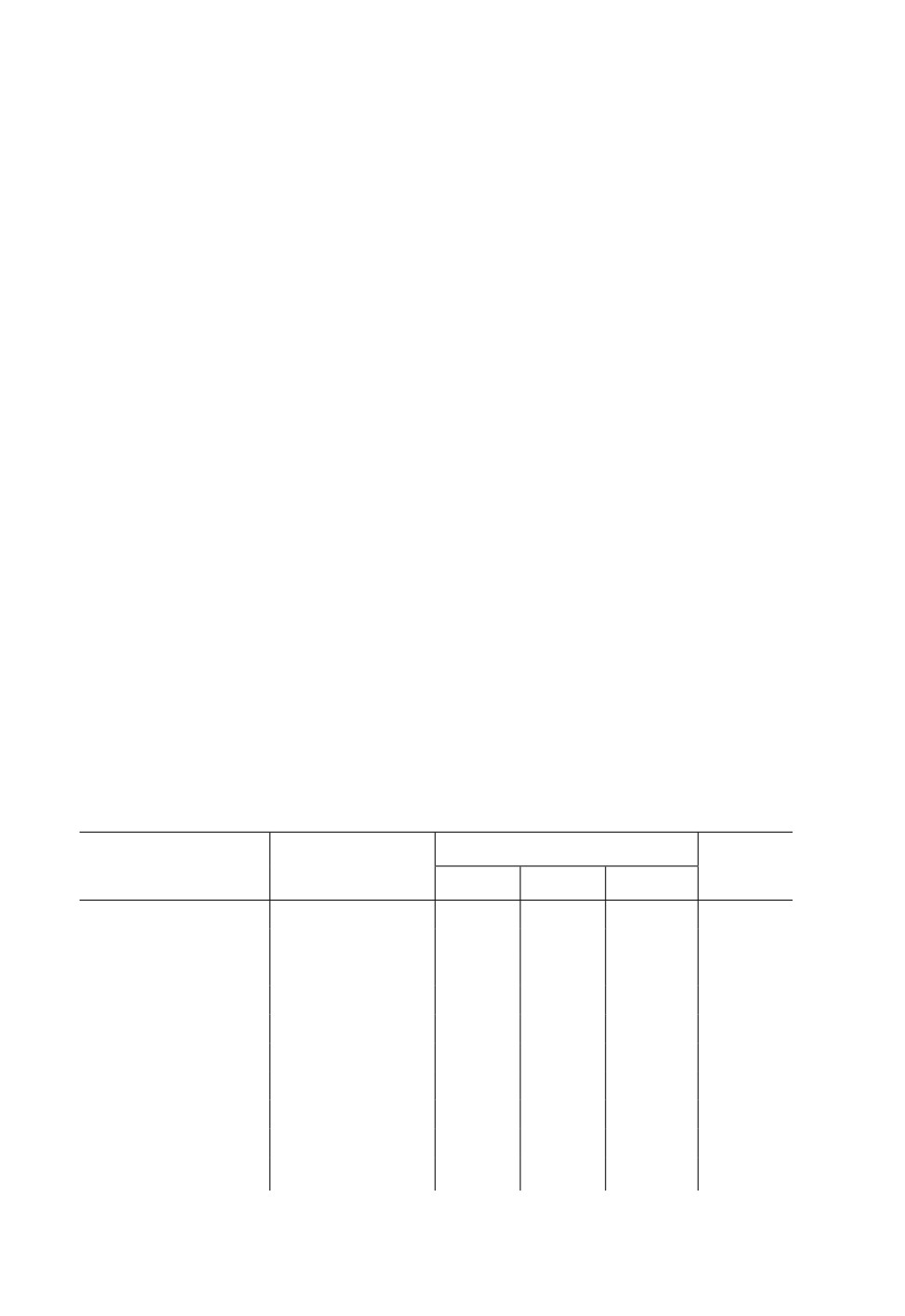

Таблица 1 (продолжение)

В том числе хлебных

Численность

злаков (%)

и вредо-

носность

обыкно-

Субъект РФ

Природная зона

венного

Всего

хлебного

пилильщика,

баллы*

1

2

3

4

5

6

7

8

Томская обл.

Тайга, мелколиствен-

339.9

35.8

1.7

0.4

37.9

1

ные леса, лесостепи

Новосибирская обл.

Тайга, мелколиствен-

2339.9

45.3

0.9

0.2

46.4

2

ные леса, лесосте-

пи, степи

Кемеровская обл.

Тайга, мелколиствен-

971.7

32.7

1.8

0.2

34.7

2

ные леса, лесосте-

пи, степи

Алтайский край

Степи, лесостепи

5394.3

42.8

0.6

<0.1

43.4

3

Республика Алтай

Предгорные лесостепи,

108.3

1.0

0

0

1.0

1

степи

П р и м е ч а н и е. *1 - численность и вредоносность незначительные (численность имаго в пе-

риод массового лёта

- менее

1-2 экз./100 взмахов сачком, поврежденность продуктивных сте-

блей личинками - менее 2 %), 2 - средние (2-25 экз./100 взмахов сачком, 2-5 % поврежденных

стеблей),

3

- высокие (более

25 экз./100 взмахов сачком, более

5

% поврежденных стеблей).

Вредоносность указана в баллах, в скобках указаны соответствующая ей численность имаго в

экз./100 взмахов сачком и количество поврежденных личинками продуктивных стеблей в процентах.

Динамика численности хлебного пилильщика

В лесостепи Самарской обл. лёт имаго обыкновенного хлебного пилильщика в по-

севах пшеницы растянут и продолжается от фазы кущения до молочной спелости.

Массовая откладка яиц в посевах озимой пшеницы происходит в фазу колошения и

цветения в начале июня, в посевах яровой в фазу трубкования - с 15 по 25 июня (Ку-

кушкина, 2002). По данным Самарской областной станции защиты растений, в Самар-

ской обл. максимальная численность имаго пилильщика составляла в 1980 г. около 54,

в 1981 г. - 19, 1982 г. - 33, 1986 г. - 19 экз./100 взмахов сачком; по исследованиям

Л. А. Кукушкиной (2002), в 1980-1986 гг. в посевах яровой пшеницы - 20-50, сни-

жаясь в 1997-2004 гг. в посевах яровой и озимой пшеницы до 10-20 экз./100 взмахов

сачком (Каплин и др., 2007). По данным наших учетов, в 2010-2016 гг. в посевах

озимой и яровой пшеницы в лесостепи Самарской обл. численность имаго пилиль-

щика не превышала 1.6-2.0 экз./100 взмахов сачком. Иными словами, в Самарской

обл. в последние 40 лет происходит неуклонное снижение численности хлебного пи-

лильщика. Оно наблюдается и в других областях Среднего Поволжья, где из массо-

вого вредителя пшеницы этот вид превращается во второстепенного, достигая эконо-

225

мического порога вредоносности (40-50 экз./100 взмахов сачком в фазу колошения)

лишь в отдельных небольших очагах.

В 2011-2016 гг. расположение поля озимой пшеницы в рельефе не оказывало суще-

ственного влияния на численность имаго вредителя. В среднем по годам численность

пилильщика была наименьшей на верхней части склона и возрастала к его средней и

нижней частям с более благоприятными условиями для развития пшеницы. Наи-

большая численность пилильщика была в засушливом 2014 г., а минимальная - в наи-

более влажном 2015 г. (табл. 2).

Среди испытанных сортов мягкой озимой пшеницы наименее привлекательным для

имаго пилильщика был сорт Кинельская 8. В 2011 г. средняя численность имаго пи-

лильщика была наибольшей на сортах разновидности эритроспермум, в 2014 г. - на

сортах лютесценс, в 2015 г. - велютинум, в 2016 г. - альбидум (табл. 3).

Влияние агротехнических приемов на численность

и вредоносность пилильщика

Среди агротехнических приемов возделывания пшеницы на развитие и вредонос-

ность обыкновенного хлебного пилильщика оказывают влияние предшественники,

способ обработки почвы, удобрения, сроки и способы посева и уборки урожая, сор-

товые особенности культуры и мелиоративные мероприятия. В севооборотах с чи-

Таблица 2. Численность имаго Cephus pygmaeus на разных мезоформах рельефа (экз./100 взмахов

сачком) в посевах озимой пшеницы в фазу трубкования

Часть склона

Год

верхняя

средняя

нижняя

2011

0

0.2 ± 0.1

0.6 ± 0.2

2012

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.1

2014

0.3 ± 0.1

0.8 ± 0.3

1.0 ± 0.3

2015

-

0.4 ± 0.1

0.2 ± 0.1

2016

0.4 ± 0.2

0.6 ± 0.2

0.6 ± 0.2

Среднее

0.25

0.46

0.54

Таблица 3. Численность имаго Cephus pygmaeus (экз./100 взмахов сачком) на разных сортах и

разновидностях мягкой озимой пшеницы

Год

Сорт пшеницы

Разновидность

2011

2012

2014

2015

2016

Поволжская 86

Лютесценс

0.3 ± 0.1

0.4 ± 0.1

0.8 ± 0.2

0.4 ± 0.1

0.4 ± 0.1

Кинельская 8

Лютесценс

0

0

-

-

-

Константиновская

Эритроспермум

0.6 ± 0.2

-

-

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.1

Поволжская Нива

Велютинум

-

-

-

0.6 ± 0.2

-

Кинельская 4

Альбидум

-

0.3 ± 0.1

-

0

0.6 ± 0.2

226

стым паром, где озимая пшеница обычно идет вторым полем после пара, складыва-

ются наиболее благоприятные условия для ее развития, а растения с хорошо развитыми

главными продуктивными стеблями с утолщенной полой соломиной более привлека-

тельны для хлебного пилильщика при откладке яиц. При этом в севообороте не реко-

мендуется размещать яровую пшеницу после озимой. Закончившие питание личинки

пилильщика зимуют на поле в нижней части стеблей пшеницы, и численность вреди-

теля на яровой пшенице, следующей после озимой, обычно возрастает.

Сроки посева пшеницы нужно выбирать так, чтобы фаза ее колошения у озимой

пшеницы и выхода в трубку у яровой пшеницы, оптимальные для откладки яиц пи-

лильщиком, не совпали с массовым лётом вредителя и откладкой яиц. По этой при-

чине в Ставропольском крае в 2008 и 2009 гг. в ранних посевах озимой пшеницы по-

врежденность стеблей личинками пилильщика в среднем увеличивалась по сравнению

с посевами средних и поздних сроков соответственно на 16.5 и 21.2 % (Блужина,

2011). В 2004 и 2005 гг. при посеве озимой пшеницы во второй декаде сентября повре-

жденность стеблей личинками пилильщика, напротив, уменьшалась в 1.3 раза по

сравнению с посевами в конце сентября (Васильева, 2005). На Северном Кавказе по-

врежденность стеблей яровой пшеницы пилильщиком при средних (26-30 апреля) и

поздних (5 мая) сроках сева возрастает соответственно в 1.5-2 и 2.5-2.7 раза, по срав-

нению с ранними (21 апреля) сроками (Щеголев, 1930). В Алтайском крае в 2009-

2012 гг. поврежденность стеблей среднеранних сортов мягкой яровой пшеницы была

соответственно в 1.1 и 1.2 раза больше, чем среднеспелых и среднепоздних сортов

(Долматова, 2016).

Общеизвестно, что самки пилильщика предпочитают для откладки яиц более разре-

женные посевы. В опытах Ю. В. Блужиной (2011) в Ставропольском крае в загу-

щенных посевах озимой пшеницы с нормой высева 6.0 млн всхожих семян/га количе-

ство стеблей озимой пшеницы, поврежденных личинками пилильщика, снижалось

соответственно в 1.5-2.0 и в 3.0 раза по сравнению с посевами с нормой высева 4-5 и

3.0 млн всхожих семян/га. В опытах Н. Н. Васильевой (2005) в 2004 и 2005 гг. в по-

севах озимой пшеницы с нормой высева 6.0 млн всхожих семян/га количество сте-

блей, поврежденных личинками пилильщика, снижалось в 1.1 раза по сравнению с

посевами при норме высева 4-5 млн всхожих семян/га.

Среди проводимых осенью основных обработок почвы под пшеницу широко приме-

няются вспашка с оборотом пласта на 20-22 см и поверхностная обработка с рыхле-

нием на 10-12 или 6-8 см, в последние годы все большее распространение получает

нулевая (no-till) обработка (без осенней механической обработки). При осенней

вспашке поля с оборотом пласта после озимой пшеницы зимующие в стерне пшеницы

личинки пилильщика оказываются на глубине 10-20 см, что приводит к значитель-

ному снижению их численности (Лысиков, 2016а). В Ставропольском крае при

осенней вспашке на 20-22 см численность имаго пилильщика в посевах озимой пше-

ницы в фазы выхода в трубку, колошения и цветения уменьшалась в 2.0 раза, а по-

врежденность стеблей пшеницы личинками пилильщика - в 1.3 раза по сравнению с

поверхностной обработкой на 10-12 см (Васильева, 2005).

Внесение минеральных удобрений под пшеницу при основной обработке почвы

способствует лучшему росту стеблей пшеницы и, как следствие, увеличению их по-

врежденности личинками пилильщика (Васильева, 2005). В опытах В. Н. Щеголева

(1930) при внесении 10 т/га навоза под предшественника яровой пшеницы поврежден-

227

ность ее стеблей пилильщиком возрастала в 2 раза, а при внесении 19 т/га - в 4 раза по

сравнению с посевом без внесения навоза в качестве органического удобрения.

На озимой пшенице в условиях орошения численность обыкновенного пилильщика

возрастает в 1.5-2 раза по сравнению с неорошаемыми полями. Поврежденность про-

дуктивных стеблей озимой пшеницы пилильщиком составляет на поливных землях

3.7 %, в богарных условиях - 2.8 % (Сусидко, Писаренко, 1989).

По нашим данным, в посевах мягкой озимой пшеницы Поволжская 86 и яровой

пшеницы Кинельская 59 в острозасушливом 2010 г. наибольшая поврежденность про-

дуктивных стеблей личинками пилильщика в фазу полной спелости наблюдалась в се-

вообороте по чистому пару, с применением азотных удобрений в дозе N30 на 1 га в

виде прикорневой подкормки в фазу кущения, а также внесении полных минеральных

удобрений до посева в дозе N24P75K75 на 1 га под яровую пшеницу; наименьшей по-

врежденность продуктивных стеблей была в севообороте с сидеральным паром, без

применения удобрений (табл. 4). При этом количество стеблей, поврежденных личин-

ками пилильщика, в посевах озимой пшеницы в среднем было в 4.5 раза больше, чем в

посевах яровой пшеницы.

Влияние обыкновенного хлебного пилильщика на показатели

структуры урожайности пшеницы

К основным элементам продуктивности зерна пшеницы относятся количество про-

дуктивных стеблей, число и масса зерен в колосе, масса 1000 зерен.

Среднее количество зерен в колосьях на поврежденных пилильщиком и неповре-

жденных стеблях достоверно не отличалось и было всего на 0.2 % выше в колосьях на

поврежденных стеблях по сравнению с неповрежденными. Это связано с тем, что за-

Таблица 4. Влияние агротехнических приемов на количество колосьев озимой пшеницы,

поврежденных личинками обыкновенного хлебного пилильщика (экз./м²) (данные учетов в пос.

Угорье 13-15 июля 2010 г.)

Глубина обработки почвы, см

Севооборот

Система удобрения

В среднем

0

10-12

20-22

С чистым паром

Без удобрений

1.9

1.7

1.2

1.6

С удобрениями

2.7

1.4

1.4

1.8

В среднем по пару

2.3

1.6

1.3

1.7

С сидеральным паром

Без удобрений

1.8

1.7

0.8

1.4

С удобрениями

1.6

0.9

1.6

1.4

В среднем по пару

1.7

1.3

1.2

1.4

Среднее

Без удобрений

1.8

1.7

1.0

1.5

С удобрениями

2.1

1.8

1.6

1.8

По севообороту

2.0

1.8

1.3

1.7

НСР0.05

0.6

0.4

0.4

0.2

228

кладка генеративных органов пшеницы происходит на IV этапе органогенеза, а пи-

тание личинок хлебных пилильщиков начинается в фазы трубкования - колошения на

VII и VIII этапах (Любищев, 1931; Жасанов, 1988).

В лесостепи Самарской обл. в 2010-2016 гг., по нашим данным, масса 1000 зерен в

колосьях мягкой озимой пшеницы снижалась от повреждения стеблей хлебным пи-

лильщиком на 5-15 (в среднем 11) %, наиболее значительно - в засушливом 2014 г.,

а меньше всего - во влажном 2011 г. Снижение массы 1000 зерен в колосьях с повре-

жденных побегов у мягкой яровой пшеницы в 1979-1981 гг. составило 5-19 % (Ку-

кушкина, 2002). На Северном Кавказе масса 1000 зерен с поврежденных пилильщиком

стеблей озимой и яровой пшеницы снижалась на 4-40 % по сравнению с неповре-

жденными растениями (Щеголев, 1930, Ченикалова, 1988). В посевах яровой пше-

ницы в лесостепи Алтайского края этот показатель в 2009-2012 гг. составлял в среднем

3-11 % (Долматова, 2016), а в Западном Казахстане в 1983-1986 гг. - 14-24 % (Жа-

санов, 1988, 1991).

Масса зерна в колосе поврежденных личинками пилильщика стеблей озимой пше-

ницы в Самарской обл. в среднем уменьшалась на 6.5 %. В одном стебле пшеницы за-

вершает развитие только одна личинка хлебного пилильщика. К июлю личинка пи-

лильщика заканчивает питание, в нижней части стебля пшеницы она делает кольцевой

надрез, под которым формирует пробочку из экскрементов и прозрачный кокон, где

зимует, окукливаясь в конце апреля - мае. Выше кольцевого надреза в фазу полной

спелости под влиянием ветра поврежденные стебли пшеницы надламываются, и ко-

лосья на них не попадают в обмолот зерна комбайном при уборке, что значительно

увеличивает потери урожайности зерна, которые зависят от массы зерна в колосьях и

количества поврежденных личинками пилильщика продуктивных стеблей.

В Самарской обл. в 2011-2016 гг. число продуктивных стеблей озимой пшеницы,

поврежденных личинками пилильщика, было незначительным (в среднем 0.6-1.6 на

1 м2, или 0.5-1.1 %). Их поврежденность у мягкой яровой пшеницы составила в 1990 и

1991 гг. 6-10 % (Кукушкина, 2002), а в острозасушливом 2010 г. - менее 1 %. На Се-

верном Кавказе поврежденность продуктивных стеблей озимой пшеницы пилильщи-

ками составляла в 1925 и 1926 гг. до 33-51 % (Щеголев, 1930), в 1976-1986 гг. - 2.6-

35.0 % (Ченикалова, 1988), в 2004-2005 гг. 2-11 % (Васильева, 2005), а в 2007-2009 гг.

- 6-32 % (Блужина, 2011); в Адыгее - 24 % (Паранук, 1971); в Воронежской обл. в

1990 г. 15 %, в 1999 г. 24 %, в 2006 г. - около 5 % (Шпанев, Лаптиев, 2009). В Алтай-

ском крае в посевах яровой пшеницы поврежденность продуктивных стеблей личин-

ками пилильщика в 2009-2012 гг. составила в среднем 21-33 % (Долматова, 2018),

в Западном Казахстане в 1983-1986 гг. - 3-15 % (Жасанов, 1988, 1991).

В годы исследований в Самарской обл. при низких показателях численности хлеб-

ного пилильщика и количества поврежденных им стеблей потери массы зерна озимой

пшеницы были незначительными, составляя 9-21 кг/га (0.6-1.2 %), с максимумом в

острозасушливом 2010 г. и минимумом - во влажном 2011 г. Потери массы зерна

яровой пшеницы были в среднем в 10 раз меньше, чем зерна озимой пшеницы.

В Ставропольском крае фактические потери урожайности зерна озимой пшеницы со-

ставляют 1.0-1.3 % (Васильева, 2005); в посевах яровой пшеницы в Западном Казах-

стане они возрастают до 4-10 % (Жасанов, 1988), в Курганской обл. до 15 % (Горбунов

и др., 2018), в Алтайском крае - до 16-34 % (Долматова, 2018).

229

Потери урожайности зерна озимой пшеницы от хлебного пилильщика были тем

выше, чем меньше было осадков и чем выше была среднесуточная температура в

июне в период откладки яиц и начала развития личинок, коэффициенты корреляции

составляли соответственно -0.689 и 0.415; потери зерна были также тем значительнее,

чем больше было осадков и чем ниже была среднесуточная температура в июле в пе-

риод развития личинок при коэффициентах корреляции соответственно 0.863 и

-0.817.

Развивающаяся с осени озимая пшеница полнее обеспечена запасами почвенной

влаги за счет осенних, зимних и ранневесенних осадков даже при засушливом летнем

периоде, и различия в развитии и продуктивности побегов у озимой пшеницы более

значительны, чем у яровой пшеницы. Самки пилильщика выбирают для откладки яиц

стебли наиболее крупных и развитых главных продуктивных побегов пшеницы, и по

продуктивности их необходимо сравнивать с неповрежденными, аналогично разви-

тыми продуктивными побегами. Эти биологические особенности стеблевого пилиль-

щика определяют его более высокую вредоносность в лучше развитых посевах озимой

пшеницы с большей продуктивностью главных побегов по сравнению с яровой пше-

ницей. При высокой поврежденности продуктивных побегов личинками пилильщика

рекомендуется уборка урожая до обламывания поврежденных стеблей в фазу восковой

спелости.

Оценка устойчивости сортов пшеницы к обыкновенному

хлебному пилильщику

В полевых условиях устойчивость сортов пшеницы к стеблевым пилильщикам оце-

нивают по степени повреждения стеблей личинками пилильщика. Поврежденность

стеблей пшеницы личинками пилильщика у устойчивых, слабо, средне, сильно и

очень сильно повреждаемых ими сортов составляет соответственно менее 1, 1-4,

4-20, 20-40 и свыше 40 % (Шапиро, Гуслиц, 1988). К факторам устойчивости пше-

ницы к стеблевым пилильщикам относятся также сроки развития культуры, длина,

выполненность и твердость стебля, диаметр стеблей продуктивных побегов (Вилкова,

1975). Более устойчивы к пилильщикам ранне- и позднеспелые сорта. Короткосте-

бельные сорта пшеницы с выполненными соломинами менее благоприятны для раз-

вития личинок пилильщика, чем сорта с более высокими стеблями и полыми соломи-

нами. Поврежденные пилильщиком стебли пшеницы с более твердыми стенками

меньше обламываются в период полной спелости, что снижает потери при уборке

урожая. Условия для развития личинок пилильщика ухудшаются в стеблях с не-

большим диаметром (у озимой пшеницы менее 3.0 мм у нижнего узла верхнего меж-

доузлия: Зиборов и др., 2014).

Устойчивость яровой пшеницы к стеблевому пилильщику в лесостепи Среднего По-

волжья изучала Л. А. Кукушкина (2002). При ее участии были получены частично

устойчивые к пилильщику сорта Кинельская 59, Кинельская 60, Кинельская 61, Ки-

нельская Лесостепная с соломиной, заполненной паренхимой в нижних междоузлиях.

Мы оценивали устойчивость сортов и гибридов мягкой озимой пшеницы в фазу

полной спелости по поврежденности стеблей пилильщиком в полевых условиях и на

основании измерений диаметра соломин в средней части второго снизу междоузлия,

толщины и плотности их стенок, пустотелости соломин в лабораторных условиях.

230

Число побегов озимой пшеницы, поврежденных личинками стеблевого пилильщика,

составляло 0.2-2.5, в среднем 0.3-0.9 на 1 м2. Наибольшее число побегов пшеницы,

поврежденных личинками пилильщика, обнаружено на сортах и гибридах разновид-

ностей лютесценс и велютинум, а наименьшее - на сортах разновидности альбидум.

По-видимому, важный фактор устойчивости пшеницы к стеблевому пилильщику в

лесостепи Среднего Поволжья - небольшой внешний диаметр стебля (менее 2.6 мм),

в котором развивается личинка, в связи с повсеместным широким распространением

нулевых технологий. Как известно, условия для развития личинок пилильщика ухуд-

шаются в стеблях с небольшим диаметром (менее 3.0 мм у нижнего узла верхнего

междоузлия) (Зиборов и др., 2014). Все испытанные сорта и гибриды мягкой озимой

пшеницы относились к умеренно устойчивым к этому вредителю: имели умеренно

выполненную паренхимой соломину (48-62 %) с пустотелостью 38-52 % и плотно-

стью паренхимы 0.33-0.45 г/см3 (Каплин и др., 2012). Повсеместное возделывание

разрешенных к использованию высокоурожайных устойчивых к пилильщику сортов

пшеницы с частично выполненной соломиной также привело к снижению числен-

ности вредителя ниже его экономического порога вредоносности, уменьшению интен-

сивности применения против него инсектицидов и возрастанию численности и эффек-

тивности энтомофагов.

Корреляционный анализ показал, что в среднем по разновидностям озимой пше-

ницы чем больше была толщина стенки стебля, обеспечивающей питание личинок,

тем выше было количество поврежденных личинками стеблей (коэффициент корре-

ляции 0.657).

Косвенное влияние обыкновенного хлебного пилильщика на повреждаемость

зерна озимой пшеницы пшеничным трипсом и клопом-черепашкой

Большой интерес представляет изучение косвенного влияния хлебного пилильщика

на поврежденность зерна пшеницы пшеничным трипсом (Haplothrips tritici (Kurd.)) и

клопом вредной черепашкой (Eurygaster integriceps (Put.)), на что ранее не обращали

внимание.

Во влажном 2011 г. поврежденность зерна озимой пшеницы пшеничным трипсом

в колосьях побегов, поврежденных и не поврежденных пилильщиком, достоверно не

отличалась. В среднем по увлажнению 2012 г. и в засушливом 2014 г. в колосьях на

стеблях, поврежденных личинками пилильщика, поврежденность зерна трипсом уве-

личивалась соответственно на 11.5 и 30.6 % по сравнению с колосьями на неповре-

жденных стеблях (Лысиков, 2016б). Поврежденность зерна пшеницы клопами-чере-

пашками с побегов, поврежденных пилильщиком, в 2011 и 2012 гг. была существенно

выше, чем с неповрежденных, а в засушливом 2014 г. она была ниже. Во все годы на-

блюдений количество зерен, не поврежденных трипсом и клопами-черепашками,

было больше в колосьях с не поврежденных пилильщиком побегов, особенно в 2011 г.

В среднем количество зерен, поврежденных личинками пшеничного трипса и кло-

пами-черепашками, в колосьях с поврежденных личинками пилильщика стеблей воз-

растало по сравнению с колосьями с не поврежденных пилильщиком стеблей соответ-

ственно на 14 и 61 %. Очевидно, это обусловлено тем, что пилильщик повреждает

наиболее развитые и крупные стебли пшеницы, колосья которых для питания предпо-

читает также клоп-черепашка и в несколько меньшей степени - пшеничный трипс.

231

Косвенное влияние обыкновенного хлебного пилильщика

на химический состав зерна озимой пшеницы

В засушливом 2014 г. и в более благоприятном по метеоусловиям 2015 г. в зерне с

поврежденных пилильщиком и неповрежденных продуктивных побегов озимой пше-

ницы изучали содержание влаги, гигровлаги, сухого вещества, золы, клетчатки, жира,

азота, протеина, клейковины и ее ИДК (показатель деформации клейковины), которые

определяют хлебопекарные качества зерна пшеницы. Сумма осадков в июле 2014 г.

составляла около 5 мм, что благоприятствовало повышению качеств зерна. Как из-

вестно, сухая и жаркая погода в период молочно-восковой и восковой спелости зерна

способствует повышению, а влажная и прохладная - снижению содержания в зерне

белка и клейковины. Июль 2015 г. был влажным, тогда выпало около 81 мм осадков

при многолетней норме 47 мм, что привело к снижению хлебопекарных качеств зерна.

В засушливом 2014 г. у сорта Поволжская 86 показатели содержания влаги, гигро-

влаги и сухого вещества у зерна с поврежденных и неповрежденных побегов отлича-

лись незначительно. Золы оказалось на 5-18 % больше, а клетчатки на 19-22 %

меньше, увеличилось содержание жиров у зерна с поврежденных пилильщиком по-

бегов по сравнению с зерном с неповрежденных побегов. Поврежденность личинками

пилильщика продуктивных побегов в засушливом году способствовала повышению

показателей хлебопекарных качеств зерна (содержание протеина, клейковины, ИДК),

по которым оно соответствовало 1 классу качества или приближалось к нему. Со-

держание азота и протеина в зерне с поврежденных личинками пилильщика про-

дуктивных стеблей по сравнению с неповрежденными возрастало на 6-14 %, клейко-

вины - на 3-14 %, ИДК - до 3-8 %, достигая максимума в посевах на средней части

склонов мезорельефа.

В 2015 г. с влажным июлем и менее благоприятными условиями для формирования

высоких хлебопекарных качеств зерна содержание влаги, гигровлаги и сухого веще-

ства у зерна с поврежденных и неповрежденных побегов у исследованных сортов от-

личалось незначительно. Содержание жиров у зерна с поврежденных побегов умень-

шалось у сортов Поволжская 86 и Кинельская 4 на 25-27 %, содержание протеина

значительно снизилось лишь у сорта Поволжская 86. Содержание клейковины и ИДК

в зерне с поврежденных и неповрежденных побегов у всех испытанных сортов отли-

чалось незначительно.

Биологические основы защиты пшеницы от Cephus pygmaeus

Вредящая стадия развития обыкновенного хлебного пилильщика - личинка, разви-

вающаяся в стеблях. Для борьбы с нею среди химических средств защиты растений

возможны только системные инсектициды, которые разрешены лишь для предпо-

севной обработки семян и не рекомендуются на вегетирующих зерновых злаковых

культурах. Против имаго пилильщика на пшенице при их массовом лёте и числен-

ности в посевах пшеницы теоретически возможно применение контактных инсекти-

цидов в фазе колошения выше экономического порога вредоносности

(40-50 экз./100 взмахов сачком). Самки пилильщика для созревания половых про-

дуктов и откладки яиц нуждаются в дополнительном питании пыльцой и нектаром на

цветущих сорных растениях, чаще на полях пшеницы или их окраинах, но в поисках

кормовых растений они могут разлетаться и на значительные расстояния. В лесостепи

232

Алтайского края вылетевшие на полях яровой пшеницы пилильщики питались

пыльцой и нектаром на цветущих сорных растениях семейств сложноцветные, вьюн-

ковые, молочайные, розоцветые, мареновые и особенно крестоцветные с желтыми

цветками в фазу кущения яровой пшеницы в конце мая - начале июня в течение не-

скольких дней, приступая к откладке яиц в первой или второй декаде июня в фазу вы-

хода в трубку (Долматова, 2016). После дополнительного питания самки пилильщика

приступают к поискам культурных и дикорастущих кормовых растений для откладки

яиц и развития личинок, помещая их внутрь стеблей с помощью яйцеклада. В борьбе с

хлебным пилильщиком предпочтительны и экологически безопасны агротехнические

методы, рассмотренные выше, и биологические, среди которых наиболее перспек-

тивно создание благоприятных условий для развития и привлечения энтомофагов.

В сдерживании численности обыкновенного хлебного пилильщика большое зна-

чение имеют его паразиты, перепончатокрылые из семейств Braconidae, Ichneumonidae,

Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae и Pteromalidae (Shanower, Hoelmer, 2004). Среди

них виды сем. Braconidae - эктопаразиты личинок, наездники рода Collyria Schiødte

(Ichneumonidae) - эндопаразиты яиц и личинок, а прочие - преимущественно экто-

паразиты личинок хлебного пилильщика, а также факультативные или облигатные

сверхпаразиты. В защите пшеницы от Cephus pygmaeus наиболее перспективен насто-

ящий наездник Collyria coxator (Villers), широко распространенный в Европе, Турции,

Сирии и Израиле; он поражает до 25-90 % личинок Cephus pygmaeus (Shanower,

Hoelmer, 2004). На юге России Collyria coxator заражал 32-81 %, на Украине - 25-95 %

личинок обыкновенного и черного стеблевых пилильщиков (Щеголев, 1930), в Се-

верном Казахстане в 2013-2016 гг. - 10-75 % личинок Cephus pygmaeus (Измайлова,

2017). В Ставропольском крае Collyria coxator в посевах озимой пшеницы заражает

10-25 % яиц Cephus pygmaeus (Васильева, 2005). Коллирия откладывает яйца в яйца

хлебного пилильщика, находящиеся внутри стеблей (Курдюмов, 1913). Эмбрио-

нальное развитие паразита протекает внутри не отродившейся личинки пилильщика, а

его личинки - в полости тела питающейся личинки хозяина. Личинки Collyria coxator

остаются в теле зараженных личинок Cephus pygmaeus до весны следующего года,

когда они окукливаются в коконах пилильщика; имаго паразита вылетают примерно

на неделю раньше появления имаго Cephus pygmaeus. В Ставропольском крае в по-

севах мягкой озимой пшеницы в 2004 и 2005 гг. зараженность личинок C. pygmaeus

коллирией составляла 11-25 %. Во время массового лёта имаго соотношение числен-

ности коллирии и пилильщика составляло 1 : 3.5. Дополнительное питание имаго кол-

лирии наблюдалось на цветках озимого рапса (Brassica napus L.), полевой горчицы

(Sinapis arvensis L.), где численность наездника составляла 12-15 экз./10 взмахов

сачком при численности имаго обыкновенного пилильщика в фазы выход в трубку -

цветение - 8-11 экз./50 взмахов сачком (Васильева, 2005). По исследованиям Кукуш-

киной (2002), в лесостепи Самарской обл. в посевах яровой пшеницы в период лёта

Cephus pygmaeus численность имаго Collyria coxator составляла 5-35 % численности

пилильщика. Ею также установлено заражение личинок пилильщика наездником

Scambus detritus (Holmg.). Для поддержания естественного уровня численности пара-

зитических перепончатокрылых в посевах пшеницы не рекомендуется применение

инсектицидов против вредителей в период вегетации культуры. При высокой числен-

ности пилильщика вполне могут быть рекомендованы посевы озимого рапса и по-

левой горчицы для привлечения его основного энтомофага Collyria coxator. При этом

233

необходимо иметь в виду, что на цветках крестоцветных сорняков дополнительно пи-

таются также имаго хлебных пилильщиков.

Краткосрочный прогноз потерь урожая пшеницы от хлебного пилильщика строится

на прогнозе количества продуктивных стеблей, поврежденных личинками пилиль-

щика, и массы зерен в колосе. Откладка яиц протекает в конце мая и июне в фазы

трубкования, колошения, цветения и начала молочной спелости. В период яйцекладки

на выбранных модельных участках посева пшеницы в четырехкратной повторности

не менее трех раз (в фазы трубкования, колошения и цветения) для определения конца

периода яйцекладки проводится учет числа стеблей с яйцекладками на 1 м2 и их доли в

процентах, при этом 50-60 стеблей помечаются этикетками. В фазы конца молоч-

но-восковой и начала восковой спелости половина помеченных стеблей с яйцеклад-

ками доставляется в лабораторию, где стебли вскрываются для установления наличия

и развития в них личинок, степени поврежденности ими стебля с целью определения

числа поврежденных личинками стеблей на 1 м2 и их процентной доли. Общее количе-

ство продуктивных стеблей легко определяется по числу колосьев на площадках по

1 м2. В фазу восковой спелости на модельных участках отбираются колосья с неповре-

жденных и помеченных ранее поврежденных стеблей для сравнительного опреде-

ления количества и массы зерна в колосе в лабораторных условиях с поправкой на

влажность зерна (25-30 %). Произведение количества поврежденных продуктивных

стеблей, легко обламывающихся в фазу полной спелости и не попадающих в обмолот

при уборке урожая комбайном, на массу зерна в их колосьях и представляет собой по-

тенциальные потери урожайности зерна. При значительных потенциальных потерях

урожайности зерна принимается решение об уборке урожая в фазу восковой спелости

до обламывания поврежденных стеблей.

На наш взгляд, снижение численности обыкновенного хлебного пилильщика в

Среднем Поволжье в последние 40 лет связано с широким распространением мини-

мальных и нулевых технологий при возделывании пшеницы, что привело к умень-

шению диаметра продуктивных стеблей, неблагоприятных для откладки яиц, и гибели

развивающихся в них личинок пилильщика. Необходимо иметь в виду, что при возде-

лывании пшеницы по нулевой технологии без применения гербицидов ее посевы от-

личаются высокой засоренностью, когда сорняки из семейства крестоцветных в пе-

риод цветения привлекают имаго пилильщика, особенно самок, для дополнительного

питания, что обусловливает их повышенную численность в это время при кошении

энтомологическим сачком. В минимальных технологиях широко применяются после-

уборочное дискование и лущение стерни. Это способствует гибели большого числа

личинок пилильщика, зимующих в нижней части стеблей в послеуборочных остатках.

Важной предпосылкой снижения численности пилильщика стало также распростра-

нение сортов пшеницы с выполненной в нижней части стеблей соломиной, которые

сравнительно устойчивы к хлебному пилильщику.

ВЫВОДЫ

1. В Российской Федерации наиболее благоприятные условия для развития обыкно-

венного хлебного пилильщика складываются в занимающих значительные площади

посевах пшеницы в степях и южных лесостепях юга европейской части и Западной

Сибири. Численность и вредоносность пилильщика снижаются с продвижением к

горным районам, к северу и северо-востоку, и с переходом от степей и лесостепей

234

к широколиственным, мелколиственным и особенно смешанным лесам. По мере со-

временного потепления климата наблюдается увеличение численности и вредонос-

ности пилильщика в регионах широкого возделывания пшеницы, прилежащих к его

западносибирскому очагу в Алтайском крае.

2. В лесостепи Среднего Поволжья в последние 40 лет происходит неуклонное сни-

жение численности хлебного пилильщика, где из массового вредителя пшеницы он

превращается во второстепенного. Расположение поля озимой пшеницы в рельефе не

оказывает существенного влияния на численность имаго вредителя. Наибольшая чис-

ленность пилильщика наблюдается в засушливые, а минимальная - во влажные годы.

3. Наиболее благоприятные условия для развития обыкновенного пилильщика скла-

дываются в разреженных, средних по срокам посевах озимой и яровой пшеницы, в

севооборотах с чистым паром, внесением минеральных удобрений, а наименее благо-

приятные - в ранних или поздних посевах с повышенной нормой высева по сидераль-

ному пару, без применения удобрений. Поврежденность стеблей личинками пилиль-

щика в посевах озимой пшеницы в несколько раз больше, чем в посевах яровой

пшеницы.

4. Главный фактор устойчивости пшеницы к стеблевому пилильщику в лесостепи

Среднего Поволжья - небольшой внешний диаметр ее стебля (менее 2.6 мм). Испы-

танные сорта и гибриды мягкой озимой пшеницы с частично выполненной в нижнем

междоузлии соломиной были умеренно устойчивы к хлебному пилильщику.

5. В 2010-2016 гг. в лесостепи Самарской обл. поврежденность продуктивных сте-

блей мягкой озимой пшеницы личинками пилильщика была незначительной (0.5-

1.1 %). Масса 1000 зерен в колосьях с поврежденных личинками пилильщика стеблей

пшеницы снижалась на 5-15 % по сравнению с колосьями с неповрежденных стеблей,

с максимумом в засушливом 2014 и минимумом - в наиболее влажном 2011 г. Масса

зерна в колосе с поврежденных личинками пилильщика стеблей в среднем уменьша-

лась на

6.5

%. Потери массы зерна озимой пшеницы были незначительными:

9-21 кг/га (0.6-1.2 %). У яровой пшеницы потери массы зерна от пилильщика были

в среднем в 10 раз меньше, чем у озимой пшеницы.

6. Количество зерен, поврежденных личинками пшеничного трипса и клопами-чере-

пашками, в колосьях с поврежденных личинками пилильщика стеблей возрастало со-

ответственно на 14 и 61 % по сравнению с колосьями со стеблей, не поврежденных

пилильщиком.

7. В засушливые годы в зерне озимой пшеницы с поврежденных личинками пилиль-

щика продуктивных побегов увеличиваются содержание протеина и клейковины,

а также растет ИДК, что повышает хлебопекарные качества зерна.

8. В борьбе с обыкновенным хлебным пилильщиком не рекомендуется применение

инсектицидов ввиду их низкой эффективности, отрицательного влияния на энтомо-

фагов, разрушения сложившейся структуры агроценозов и экологической опасности;

предпочтительны агротехнические и биологические приемы. Среди энтомофагов

против личинок пилильщика наиболее эффективен наездник Collyria coxator. При зна-

чительной поврежденности продуктивных стеблей пшеницы личинками пилильщика

рекомендуется уборка урожая в фазу восковой спелости до обламывания повре-

жденных стеблей. Снижение численности обыкновенного хлебного пилильщика в

235

Среднем Поволжье в последние 40 лет, по-видимому, связано с широким распростра-

нением минимальных и нулевых технологий и возделыванием разрешенных к исполь-

зованию высокоурожайных устойчивых к пилильщику сортов пшеницы с частично

выполненной соломиной, что привело к снижению численности вредителя ниже его

экономического порога вредоносности, уменьшению интенсивности применения

против него инсектицидов и возрастанию численности и эффективности энтомофагов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Блужина Ю. В. 2011. Стеблевые хлебные пилильщики (Hymenoptera, Cephidae) в Ставропольском крае и

совершенствование методов защиты от них. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата сельскохозяйственных наук. М.: Российский государственный аграрный университет -

МСХА им. К. А. Тимирязева, 26 с.

Бунин А. А., Репенёк Д. А., Татаринцев В. Л., Татаринцев Л. М. 2018. Анализ структуры земель сельскохо-

зяйственного назначения Алтайского края. Вестник Алтайского государственного аграрного универ-

ситета 3 (161): 19-25.

Васильева Н. Н. 2005. Агроэкологические основы защиты озимой пшеницы от стеблевых хлебных пилиль-

щиков в зоне неустойчивого увлажнения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата сельскохозяйственных наук. Краснодар: Кубанский государственный аграрный универси-

тет, 25 с.

Вилкова H. A. 1975. Факторы устойчивости пшеницы к стеблевым хлебным пилильщикам. Труды Ставро-

польского НИИ сельского хозяйства 21: 36-43.

Горбунов М. Ю., Мрачковская А. Н., Суслов С. А. 2018. Экология обыкновенного хлебного пилильщика

(Cephus pygmaeus) в современных условиях. В кн.: Интеграция науки в современном мире. Сбор-

ник научных работ 40-й Международной научной конференции Евразийского научного объединения

(г. Москва, июнь 2018). Сельскохозяйственные науки. Евразийское Научное Объединение, т. 6,

вып. 40, с. 173-175.

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год. 2019. М.: Росгидромет,

79 с.

Долматова Л. С. 2016. Биологические особенности стеблевого хлебного пилильщика (Cephus pygmaeus L.)

в условиях Алтайского Приобья. Защита растений 4 (78): 38-41.

Долматова Л. С. 2018. Вредоносность стеблевого пилильщика и применение инсектицидов для борьбы с ним

на яровой пшенице в Алтайском Приобье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата сельскохозяйственных наук. Саратов: Саратовский государственный аграрный универси-

тет, 24 с.

Жасанов А. К. 1988. Стеблевой хлебный пилильщик и его вредоносность в Западном Казахстане. В кн.:

А. О. Сагитов (ред.). Защита сельскохозяйственных культур при интенсивных технологиях их возде-

лывания. Алма-Ата: Казахский НИИ защиты растений, с. 162-175.

Жасанов А. К. 1991. Стеблевой хлебный пилильщик Cephus pygmaeus L. в Западном Казахстане и обоснова-

ние мер борьбы с ним. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук. Алма-Ата: Казахский сельскохозяйственный институт, 25 с.

Зиборов А. И., Лепехов С. Б., Валекжанин В. С. 2014. Изучение коллекции яровой мягкой и твердой пшени-

цы по признаку выполненности соломины в связи с селекцией на устойчивость к хлебному пилиль-

щику в Алтайском крае. Вестник Алтайского аграрного университета 6 (116): 10-13.

Измайлова М. М. 2017. Экологические особенности стеблевого хлебного пилильщика (Сephus pygmaeus L.)

в условиях Северного Казахстана. В кн.: Сборник научных трудов по итогам международной науч-

но-практической конференции: Актуальные проблемы естественных и математических наук в России

и за рубежом. Новосибирск: Инновационный центр развития образования и науки, с. 39-43.

Каплин В. Г., Лысиков П. Ю., Беляева Ю. А., Вихрова Е. А., Маслова Г. Я. 2012. Оценка устойчивости ози-

мой пшеницы к стеблевому пилильщику в лесостепи Самарской области. В кн.: Аграрная наука сель-

скому хозяйству. Сборник статей, книга 2. Барнаул: Алтайский ГАУ, с. 347-349.

Каплин В. Г., Перцева Е. В., Антонов П. В. 2007. Скрытоживущие насекомые - вредители злаковых культур.

М.: Наука, 195 с.

Каталог сортов и гибридов сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС». 2018.

Кинель, 53 с.

236

Костюнин А. Е. 2015. Фауна и экология пилильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) Юго-Востока

Западной Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических

наук. Новосибирск: Институт систематики и экологии животных СО РАН, 22 с.

Кукушкина Л. А. 2002. Селекция яровой пшеницы на устойчивость к хлебному пилильщику в лесостепи

Среднего Поволжья. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук. Пенза: Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 22 с.

Курдюмов Н. В. 1913. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам Средней и Южной России. Труды

Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. Отдел сельскохозяйственной энтомологии.

Вып. 6 (17), 119 с.

Лысиков П. Ю. 2016а. Влияние стеблевого пилильщика (Cephus pygmaeus) на элементы структуры урожай-

ности мягкой озимой пшеницы в зависимости от метеоусловий года, сорта и мезоформ рельефа в

лесостепи Самарской области. Известия Самарской ГСХА 1: 57-61.

Лысиков П. Ю. 2016б. Влияние стеблевого пилильщика (Cephus pygmaeus) на повреждаемость зерна озимой

пшеницы пшеничным трипсом (Haplothrips tritici) и клопом-черепашкой (Eurygaster integriceps) в за-

висимости от метеоусловий года, сорта и мезоформ рельефа в лесостепи Самарской области. Изве-

стия Самарской ГСХА 1: 65-69.

Любищев А. А. 1931. К методике учета экономического эффекта вредителей (хлебный пилильщик и узловая

толстоножка). Труды по защите растений. Серия энтомология 1 (2): 359-472.

Маркарова Ж. Р. 2018. Вредоносность хлебного обыкновенного пилильщика (Cephus pygmaeus L.) в услови-

ях приазовской зоны Ростовской области. Сельскохозяйственные науки. Международный журнал гу-

манитарных и естественных наук 6 (1): 129-131.

usloviyah-priazovskoy-zony-rostovskoy-oblasti

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2014. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 178-181.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2014 году и прогноз развития вредных объектов в 2015 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2015. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 204-210.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2015 году и прогноз развития вредных объектов в 2016 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2016. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 307-311.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2016 году и прогноз развития вредных объектов в 2017 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2017. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 227-231.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2017 году и прогноз развития вредных объектов в 2018 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2018. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 235-239.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2018 году и прогноз развития вредных объектов в 2019 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2019. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 230-235.

Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации

в 2019 году и прогноз развития вредных объектов в 2020 году. Вредители зерновых колосовых куль-

тур. Хлебный пилильщик. 2020. М.: ФГБУ «Россельхозцентр», с. 229-234.

Основные показатели сельского хозяйства в России в 2019. 2020. М.: Росстат.

Паранук К. Х. 1971. Хлебный пилильщик озимой пшеницы и меры борьбы с ним в условиях Адыгеи. В кн.:

К. А. Ажигоев (ред.). Сборник научно-исследовательских работ Адыгейской областной сельскохозяй-

ственной опытной станции. Вып. 2. Майкоп, с. 71-74.

Стецов Г. Я., Долматова Л. С. 2013. Биология и вредоносность стеблевого хлебного пилильщика в условиях

Приобья Алтайского края. Вестник Алтайского государственного аграрного университета 5 (103):

63-66.

Сусидко П. И., Писаренко В. Н. 1989. Защита озимой пшеницы от вредителей при интенсивных технологиях.

М.: Агропромиздат, 68 с.

Танский В. И. 1988. Биологические основы вредоносности насекомых. М.: Агропромиздат, 182 с.

Хилевский В. А., Зверев А. А. 2016. Хлебные пилильщики на основных зерновых культурах. Вестник Орлов-

ского государственного аграрного университета 4 (61): 36-41.

Ченикалова Е. В. 1988. Развитие хлебного пилильщика на различных зерновых культурах. В кн.: Защита

растений от вредителей, болезней и сорной растительности. Ставрополь: Сборник научных трудов

Ставропольского сельскохозяйственного института, с. 22-24.

237

Шапиро И. Д., Гуслиц И. С. 1988. Методические рекомендации по оценке устойчивости зерновых колосо-

вых культур к вредителям. М.: ВАСХНИЛ, 53 с.

Шпанев А. М., Лаптиев А. Б. 2009. Хлебный пилильщик обыкновенный (Cephus pygmaeus L.) в условиях

Юго-Востока ЦЧЗ. Вестник защиты растений 2: 69-73.

Щеголев В. Н. 1930. Хлебные пилильщики (биология, экология, меры борьбы). М.; Л.: Сельхозгиз, 120 с.

Invasive Species Compedium. 2019. Cephus pygmeus (European Wheat Stem Sawfly). [URL: https://www.cabi.org/

isc/datasheet/12108] (дата обращения 22.11.2020).

Middlekauff W. W. 1969. The cephid stem borers of California (Hymenoptera: Cephidae). Bulletin of the California

Insect Survey 2: 1-25.

Shanower T. G., Hoelmer K. A. 2004. Biological control of wheat stem sawflies: past and future. Journal of

Agricultural and Urban Entomology 21 (4): 197-221.

DISTRIBUTION OF THE EUROPEAN WHEAT STEM SAWFLY CEPHUS

PYGMAEUS (L.) (HYMENOPTERA, CEPHIDAE) IN THE RUSSIAN

FEDERATION AND THE DYNAMICS OF ITS DENSITY

AND HARMFULNESS IN THE FOREST-STEPPE

OF THE MIDDLE VOLGA REGION

V. G. Kaplin, P. Yu. Lysikov

Key words: Triticum aestivum, Cephus pygmaeus, biological features, distribution,

agricultural techniques, productivity indicators, damage, stability, yield losses, plant

protection.

SUMMARY

The most favorable conditions for the development of the European wheat stem sawfly are those in

wheat crops in the steppes and forest-steppes in the south of the European part and Western Siberia.

The numbers and harmfulness of the sawfly decrease toward the mountainous areas, to the north and

northeast, and with the transition from the steppes and forest-steppes to broad-leaved, small-leaved

and, especially, mixed forests. With the current warming of the climate, there is an increase in the

numbers and harmfulness of the sawfly in the regions of widespread wheat cultivation adjacent to its

Western Siberian hearth in the Altai Territory. In the forest-steppe of the Middle Volga region, in the

last 40 years there has been a steady decline in the numbers of sawflies due to the widespread use of

zero technologies in wheat cultivation. The main factor of wheat resistance to the stem sawfly in the

forest-steppe of the Middle Volga region is the small outer diameter of its stem (less than 2.6 mm).

The spread of No-Till technologies, the cultivation of high-yielding, sawfly-resistant varieties with

partially completed straw allowed for use in the Russian Federation led to a decrease in the numbers

of the pest below its economic threshold of harmfulness, a decrease in the use of insecticides against

it, and an increase in the numbers and effectiveness of entomophages. The damage of productive stems

of soft winter wheat by sawfly larvae was insignificant (0.5-1.1%). The mass of 1000 grains in ears of

wheat stalks damaged by sawfly larvae decreased by 5-15%, and the mass of grain in the ear, by 6.5%,

compared with intact stems. Winter wheat grain yield losses were insignificant (0.6-1.2%). The loss

of spring wheat grain from the sawfly was on average one-tenth of that of winter wheat. In the fight

against the wheat stem sawfly, the use of insecticides is not recommended due to their low efficiency;

agrotechnical and biological techniques are preferable. Among entomophages, Collyria coxator (family

Ichneumonidae) is most effective against sawfly larvae.

238