ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 101, 2, 2022

УДК 595.76

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПИСКИ НАСЕКОМЫХ, ИСКОПАЕМАЯ

ЛЕТОПИСЬ И ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭНТОМОФАУНЫ

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ОЛД КРОУ,

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЮКОН, КАНАДА)

© 2022 г. С. А. Кузьмина

Палеонтологический институт РАН им. А. А. Борисяка

ул. Профсоюзная, 123, Москва, 117647 Россия

e-mail: svkuz@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.01.2022 г.

После доработки 9.05.2022 г.

Принята к публикации 9.05.2022 г.

Менее половины локальной фауны насекомых на севере Юкона имеет корни в плейстоцене,

остальные виды - недавние иммигранты преимущественно из других регионов Восточной Бе-

рингии. Изменения произошли в результате разрушения тундростепных ландшафтов на грани-

це плейстоцена и голоцена. Восстановить историю происхождения современной региональной

фауны исключительно по ее составу невозможно.

Ключевые слова: поздний кайнозой, тундростепь, жесткокрылые, палеореконструкции.

DOI: 10.31857/S0367144522020125, EDN: HLBEMP

В четвертичных отложениях регулярно присутствуют фрагменты экзоскелета жуков

и других насекомых с прочными покровами (муравьи, клопы, некоторые другие от-

ряды). Макроэнтомологический метод уже имеет солидные историю и традиции

(Coope, 1968; Morgan A., Morgan A. V., 1990; Elias, 1994; Kiselev, Nazarov, 2009;

Kuzmina, 2015; Кузьмина, 2017).

Насекомые относительно мало изменились за последние 2.5 млн лет (Coope, 1968).

Среди четвертичных насекомых описаны вымершие виды (Angus, 1997; Kuzmina,

Korotyaev, 2019), но они крайне немногочисленны и известны в ископаемом состо-

янии с очень ограниченных территорий. Подавляющее большинство четвертичных

насекомых относится к современным видам, для которых известны (или могут быть

изучены) экологические и климатические предпочтения. При этом считается, что на-

секомые достаточно консервативны в экологических требованиях и реагируют на из-

менения в окружающей среде путем миграций в более благоприятные для данного

вида условия (Coope, 1994). Таким образом, ископаемые остатки насекомых позво-

ляют проводить реконструкции климата и природных обстановок прошлого, ис-

пользуя принцип актуализма, широко применяемый в четвертичной палеонтологии

(Шер, 1990).

353

С самого начала применения метода получила популярность идея о масштабных ми-

грациях видов (Coope, 1979, 1990, 2004). Самый яркий пример Р. Купа (Coope, 1979) -

это ископаемые остатки жука-навозника рода Drepanocerus Kby., найденные в Лон-

доне во время раскопок на Трафальгарской площади, притом что современные жуки

этого рода не встречаются севернее Сахары. Фауна крупных млекопитающих c Тра-

фальгарской площади также указывает на значительно более теплый климат во время

межледниковья, поэтому несоответствие ареалов современных и ископаемых жуков в

данном случае не вызывает удивления.

После работ Р. Купа представление о том, что ареалы насекомых менялись очень

значительно, широко распространилось. Позже пришло понимание необходимости

более осторожно относиться к гипотетическим сдвигам границ ареалов. Ревизия со-

временных и плейстоценовых ареалов 10 семейств водных жуков (Abellán et al., 2011)

показала, что 80 % встречавшихся на Британских островах в плейстоцене видов живут

там и сейчас. Некоторые случаи локального вымирания водных видов на Британских

островах объясняются влиянием хозяйственной деятельности человека. Иногда вы-

воды о значительных миграциях британских водных жуков были сделаны на основе

неточного определения фоссилий (Abellán et al., 2011).

Другие примеры пересмотра таксономической принадлежности ископамых остатков

и, как следствие, сокращение дистанции гипотетических миграций, известны для аме-

риканских и сибирских жуков. Дж. Мэттьюз (Matthews, Telka, 1997) нашел в средне-

плиоценовых отложениях карьера Лост Чикен (Lost Chicken) на Аляске голову долго-

носика, которого определил как Otibazo sp. Этот пример попал в справочное издание

по четвертичному периоду (Elias, 2007) и даже в популярную литературу как свиде-

тельство удивительной способности бескрылого и слепого жука совершать миграции

между Японией и Аляской. Однако позже был описан похожий современный долго-

носик Alaocybites egorovi Grebennikov из Приморья, у которого, как и у ископаемого

экземпляра, глаз редуцирован до одной фасетки (Grebennikov, 2010). Другие предста-

вители рода Alaocybites Gilb. обитают в Калифорнии, и логично предположить при-

сутствие в ископаемой фауне Аляски жука рода Alaocybites, имевшего в плиоцене

более широкое распространение, чем ныне.

В Сибири отметим историю с пилюльщиком Morychus viridis Kuzm. et Kor. Этот

жук - один из самых массовых видов в плейстоцене Северо-Восточной Азии, однако

таксономическая принадлежность ископаемых выяснилась не сразу, что заметно иска-

зило палеореконструкции. Остатки своеобразных зеленых пилюльщиков изначально

были правильно отнесены к роду Morychus Er. (Киселев, 1973, 1974, 1976; Шер и др.,

1977) и попали в списки как M. aeneus F. Далее вышла работа (Медведев, Воронова,

1977) по мамонтовым кладбищам Якутии, где массовых зеленых пилюльщиков ав-

торы определили как Chrysobyrrhulus rutilans Motsch. Авторы отметили при описании

Ch. rutilans: «Сибирский вид, известный с Алтая, Прибайкалья и нижней Лены; по-

видимому, довольно широко распространенный по Восточной Сибири ….. нет осно-

ваний предполагать ошибку в определении вида и тем более рода, так как нами были

просмотрены все палеарктические виды пилюльщиков, напоминающие данный вид»

(Медведев, Воронова, 1977, с. 74-75).

Вслед за этой работой С. В. Киселев (1981) начал определять остатки массовых ис-

копаемых зеленых пилюльщиков с Колымской низменности как Ch. rutilans и сделал

предположение, что и ископаемые пилюльщики с Аляски и Юкона относятся к тому

354

же виду (Киселев, 1981, с. 22). Однако определение материала и из Сибири, и из Се-

верной Америки как Ch. rutilans было ошибочным.

Изучение голотипа Ch. rutilans, хранящегося в Зоологическом музее МГУ, и экзем-

пляров этого вида в коллекции Зоологического института РАН (Кузьмина, Коротяев,

1987) показало, что материал с Северо-Востока Азии (к востоку от низовьев Лены)

относится к эндемичному виду рода Morychus, который был описан как Morychus

viridis Kuzm. et Kor., тогда как Ch. rutilans распространен только в горах Южной Си-

бири и Северной Монголии. Ревизия современного и ископаемого материала позво-

лила сделать следующие выводы. 1. В ископаемом состоянии Ch. rutilans пока не

найден. 2. В комплексах ископаемых насекомых северо-восточной Сибири и Чукотки

в массе встречаются остатки Morychus viridis. 3. Остатки из Северной Америки отно-

сятся к роду Morychus, они имеют отличия как от американских видов, так и от

Morychus viridis, и их видовая принадлежность пока неясна. После описания нового

вида из Северо-Восточной Азии определения ископаемых материалов изменились, те-

перь в списках из этого региона (Kiselev, Nazarov, 2009; Kuzmina, 2015) приводится

M. viridis; соответственно, существенно изменились палеореконструкции и масштаб

предполагаемых миграций.

Изучение ископаемых остатков долгоносиков, ранее относившихся к южносибир-

скому Phyllobius crassus Motsch. (Киселев, 1981), под сканирующим электронным ми-

кроскопом, в результате чего удалось найти остатки чешуек, показало ошибочность

этого определения. Многочисленные остатки бескрылых ископаемых Phyllobius из

разрезов северо-востока Сибири и Западной Чукотки относятся к трем видам подрода

Angarophyllobius Kor. et Egorov: двум вымершим (Ph. sheri Kuzm. et Kor. и один пока

не описанный) и одному реликтовому - Ph. kolymensis Kor. et Egorov (Kuzmina,

Korotyaev, 2019), известному сейчас только из бассейна верхней Колымы.

Тем не менее, четвертичные энтомофауны нередко действительно включали виды,

которые в современной обстановке разделены территориально. Такое смешение,

причем не только насекомых, но и млекопитающих, происходило в плейстоценовых

берингийских тундростепях.

Берингия объединяет свободные от покровных оледенений массивы суши на севе-

ро-востоке Азии (Западная Берингия) и на северо-западе Северной Америки (Вос-

точная Берингия); поскольку уровень моря в холодные эпохи плейстоцена был ниже

современного, берингийская суша включала также часть шельфа арктических морей

(Sher, 1984). Несмотря на существование сухопутного моста между Евразией и Се-

верной Америкой в плейстоцене, энтомофауны Западной и Восточной Берингии за-

метно различаются (Кузьмина, Мэттьюз, 2012).

В этой работе мы приводим сведния из важного региона в Восточной Берингии -

долины р. Олд Кроу (Old Crow), для которого известны и ископаемая летопись (одна

из самых полных в Берингии), и состав современной энтомофауны. Сравнение позво-

ляет понять, как изменилась фауна за промежуток времени около 200 тыс. лет и на-

сколько соответствуют наши представления о происхожднии современной фауны ре-

гиона ее реальной истории.

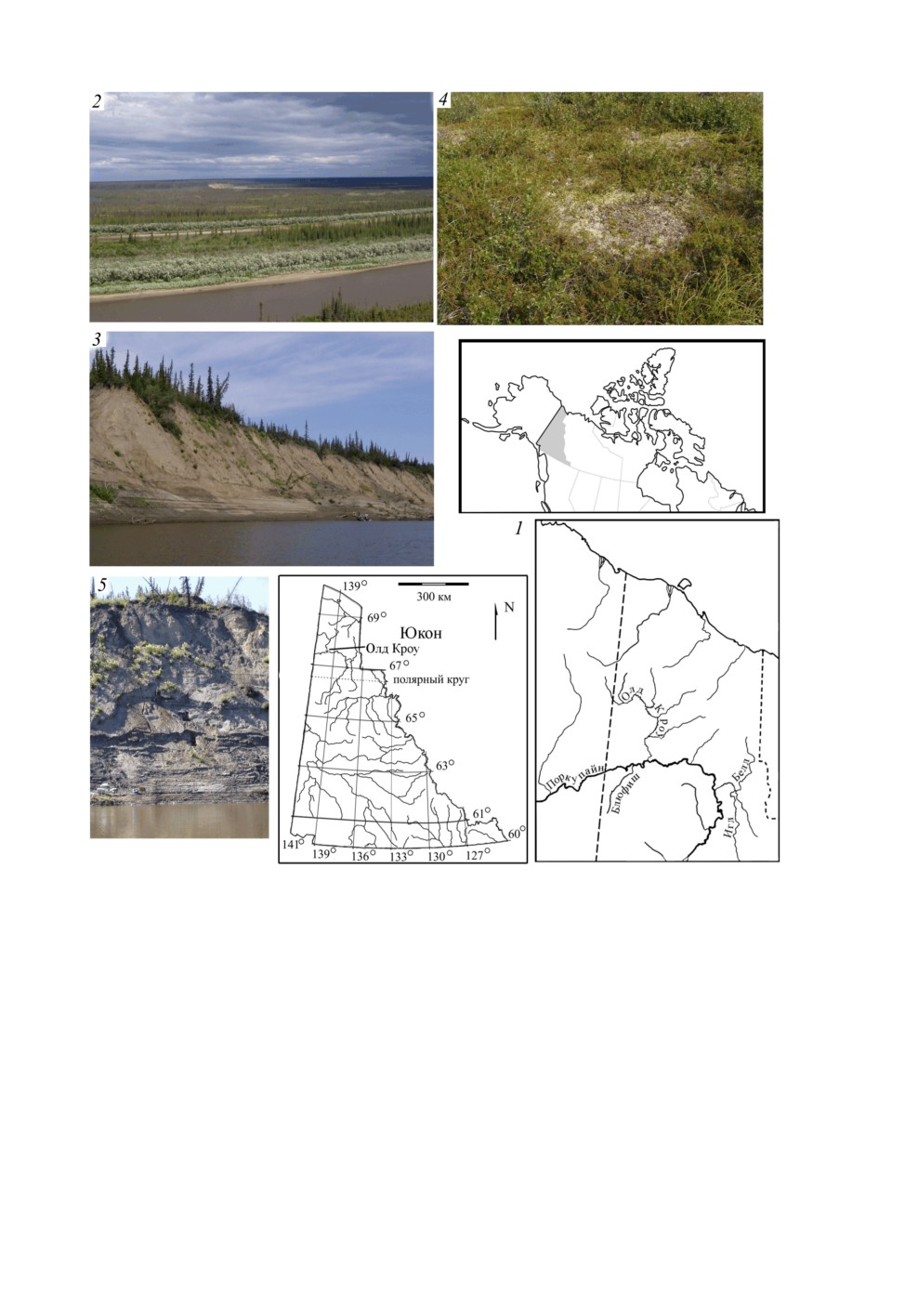

Материал был собран во время двух комплексных экспедиций в нижнем течении

р. Олд Кроу на северо-западе канадской территории Юкон (рис. 1, 1) в 2007 и 2008 гг.

Геологическая часть - описания разрезов, анализ ископаемой фауны и реконструкции

355

Рис. 1. Схема (1) и особенности района исследования:

2 - долина р. Олд Кроу с полосой кустарника и елового леса; 3 - покрытые еловым лесом речные

обрывы, где проводились сборы материала по четвертичным насекомым; 4 - участок тундры вне долины;

5 - работа на разрезе.

палеообстановок - приведена в работе Кузьминой с соавт. (Kuzmina et al., 2014).

Список современных насекомых, собранных автором попутно с геологическими рабо-

тами, публикуется впервые.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Характеристика района исследований

Река Олд Кроу (Old Crow) расположена в обширной низине (Old Crow Flat). В долине реки

растут высокие кусты ивы и ольхи (рис. 1, 2), имеются участки еловой тайги (рис. 1, 3), но ос-

356

новная часть низменности занята тундрой (рис. 1, 4) с множеством озер, как это характерно для

севера Юкона. Климат континентальный, с холодной зимой, относительно теплым летом

и небольшим количеством осадков. По данным погодного сайта правительства Канады

(http://www,climate,weatheroffice,ec,gc,ca/climate_normals), среднегодовая температура в пос.

Олд Кроу -8.98° C, самый холодный месяц - январь (средняя температура -31.1 °C), самый теп-

лый - июль (средняя температура +14.6 °C), среднее количество осадков за год - 265.5 мм, пре-

имущественно в виде снега. Снежный покров в Олд Кроу держится с сентября по май.

Разрезы на р. Олд Кроу (рис. 1, 3, 5) содержат богатую и неплохо изученную фауну четвертич-

ных насекомых (Matthews, 1975; Morlan, Matthews, 1978; Matthews et al., 1990; Schweger et al.,

1995; Matthews, Telka, 1997; Kuzmina et al., 2014).

Насекомые играют важную роль в региональной стратиграфии, так как позволяют проводить

палеореконструкции и привязывать разрез к общей климатической кривой плейстоцена

(Schweger, 1989; Schweger, Matthews, 1991). Основным стратиграфическим репером в районе

является вулканический пепел Олд Кроу (Old Crow tephra (Westgate et al., 1983, 2013)) возрастом

124 ± 10 тыс. лет (Preece et al., 2011). Наши образцы собраны как ниже, так и выше пепла, они

охватывают период со второй половины среднего плейстоцена по конец позднего плейстоцена.

В конце плейстоцена в летописи локальной наземной фауны случился перерыв - территория

была затоплена оз. Олд Кроу. Это озеро (Schweger, 1989) занимало обширную площадь, заходя

также в бассейн р. Блюфиш, оно было покрыто льдом круглый год, отчего его отложения не со-

держат никаких органических включений.

В голоцене в районе Олд Кроу началось образование мощных торфяников. В торфе найдены

преимущественно остатки муравьев.

Сбор материала

Список современных и ископаемых видов насекомых, известных из региона, приведен

в табл. 1. Современные насекомые собраны автором в 2007, 2008 и 2015 гг. около пос. Олд Кроу

в долине р. Поркупайн (Porcupine) и рядом с разрезами на р. Олд Кроу с применением ручного

сбора, кошения и почвенных ловушек. Ловушки были установлены в пойме реки от уреза воды

до полосы высокого кустарника, в еловом лесу, в долине реки и в тундре на плакоре. На степных

участках Юкона автор собирал насекомых в июне и июле 2009 г. вместе с канадской коллегой

А. Телкой (A. Telka). Основное внимание было уделено окрестностям оз. Клуане (Kluane Lake)

на юго-западе Юкона, откуда уже были известны интересные сборы реликтовых плейстоцено-

вых видов (Берман и др., 2001).

Ископаемых насекомых извлекали путем промывки породы через сито. Сито сделано из дере-

вянной рамки размером 50 × 40 × 10 см, дно рамки затянуто металлической сеткой с ячейкой со

стороной 0.4 мм. Масса породы состаляла 10-50 кг на образец в зависимости от концентрации

ископаемых. При промывке вода поступает через дно сита, благодаря чему уходят в основном

тяжелые минеральные частицы, а легкая фракция остается в промывке. Таким образом, боль-

шинство мелких объектов, обладающих плавучестью, при промывке не теряется.

Современные насекомые определялись по следующим руководствам: Lindroth, 1961-1969;

Bright, Bouchard, 2008, и с помощью эталонных коллекций в Энтомологическом музее

Э. Г. Стрикленда Университета Альберты (E. H. Strickland Entomological Museum, University of

Alberta, Edmonton, Canada).

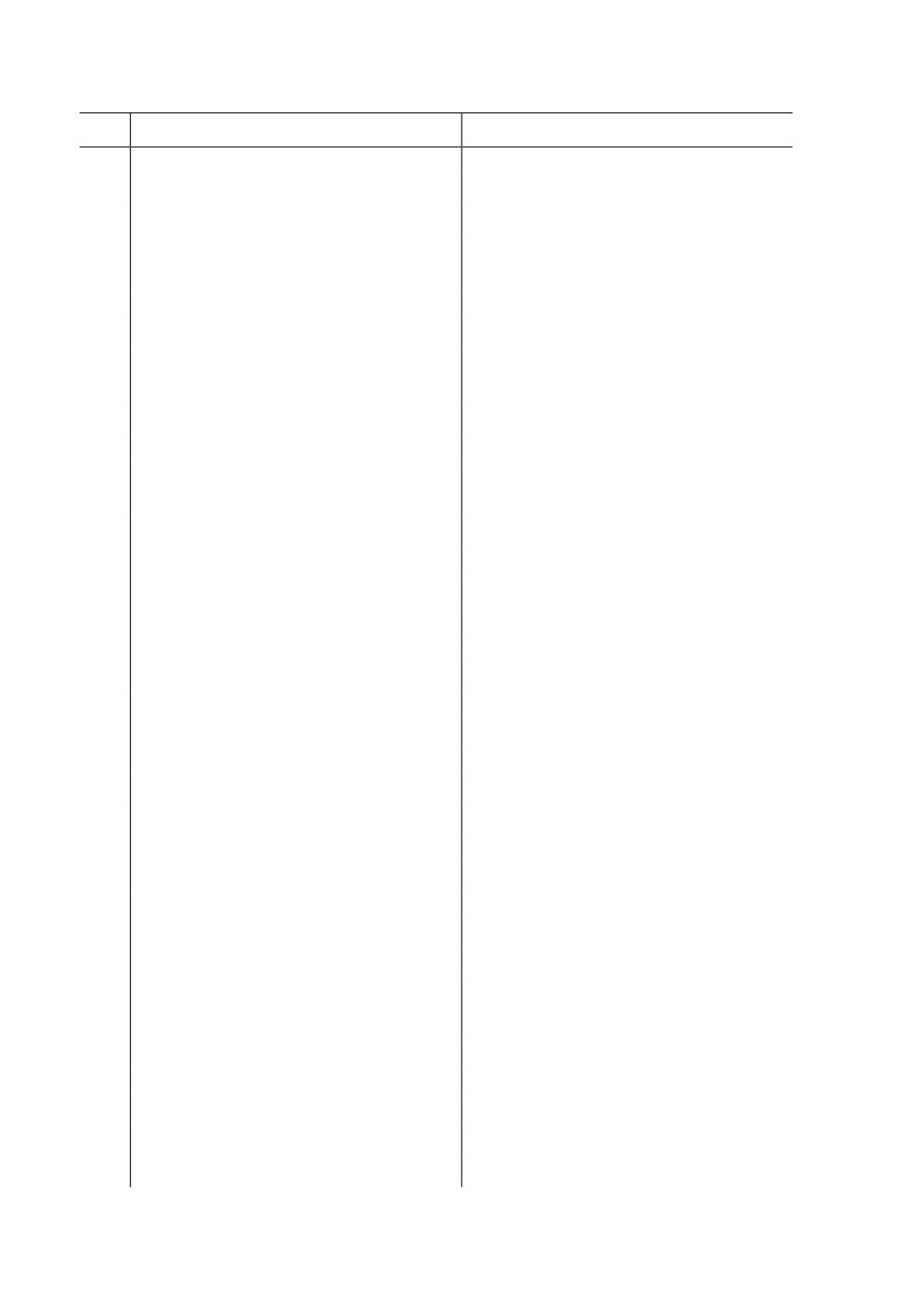

Таксономический состав современной и ископаемой энтомофаун

в низовьях р. Олд Кроу

Список современных насекомых включает 128 видов, относящихся к 79 родам из 32 семейств

3 отрядов. Из них к жукам принадлежат 124 вида из 77 родов 28 семейств, к перепончато-

357

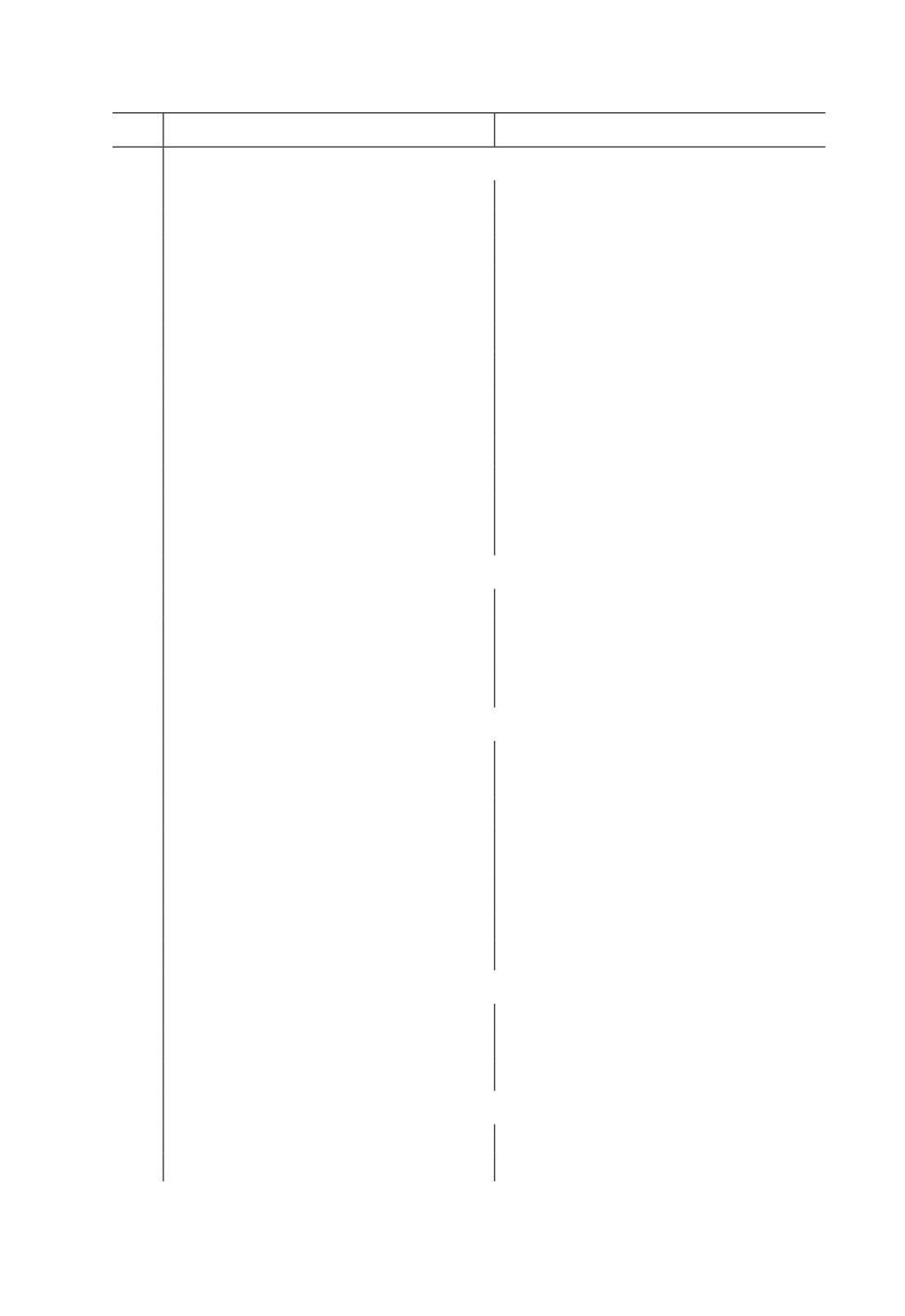

Таблица 1. Состав современной и плейстоценовой фаун насекомых района Олд Кроу (из со-

временных сборов включены только те виды, остатки которых могли быть найденными

в ископаемом состоянии). Жирным шрифтом выделены номера общих для двух фаун видов

N

Плейстоценовые

Современные

Отряд COLEOPTERA, Сем. GYRINIDAE

1

Gyrinus minutus F.

2

G. opacus C. Sahlb.

G. opacus C. Sahlb.

3

G. pectoralis LeC.

4

G. marinus Gyll.

5

G. wallisi Fall

Сем. CARABIDAE

1

Nebria gyllenhali (Sch).

Nebria gyllenhali (Sch.)

2

N. nivalis (Payk.)

N. nivalis (Payk.)

3

Notiophilus sylvaticus Dej.

4

N. borealis Har.

5

N. semistriatus Say

Notiophilus semistriatus Say

6

Pelophila borealis (Payk.)

7

Carabus cf. chamissonis Fisch.

8

C. vietinghoffii Adams

9

Blethisa catenaria Brown

10

B. multipunctata (L.)

11

Diacheila polita (Fald.)

12

Elaphrus purpurans Hausen

13

Elaphrus angusticollis R. Sahlb.

E. angusticollis R. Sahlb.

14

E. clairvillei Kby.

15

E. trossulus Sem.

16

Dyschirius dejeanii Putz.

Dyschirius dejeanii Putz.

17

D. melancholicus Putz.

18

D. politus (Dej.)

19

Trechus apicalis Motsch.

20

Asaphidion alaskanum Wickh.

21

Bembidion umiatense Lth.

22

B. semistriatum (Hald.)

23

B. patruele Dej.

24

Bembidion foveum Motsch.

25

B. inaequale Say

26

B. intervertor Lth.

27

B. mutatum Gemm.

28

B. hastii C. Sahlb.

29

B. gratiosum Cas.

358

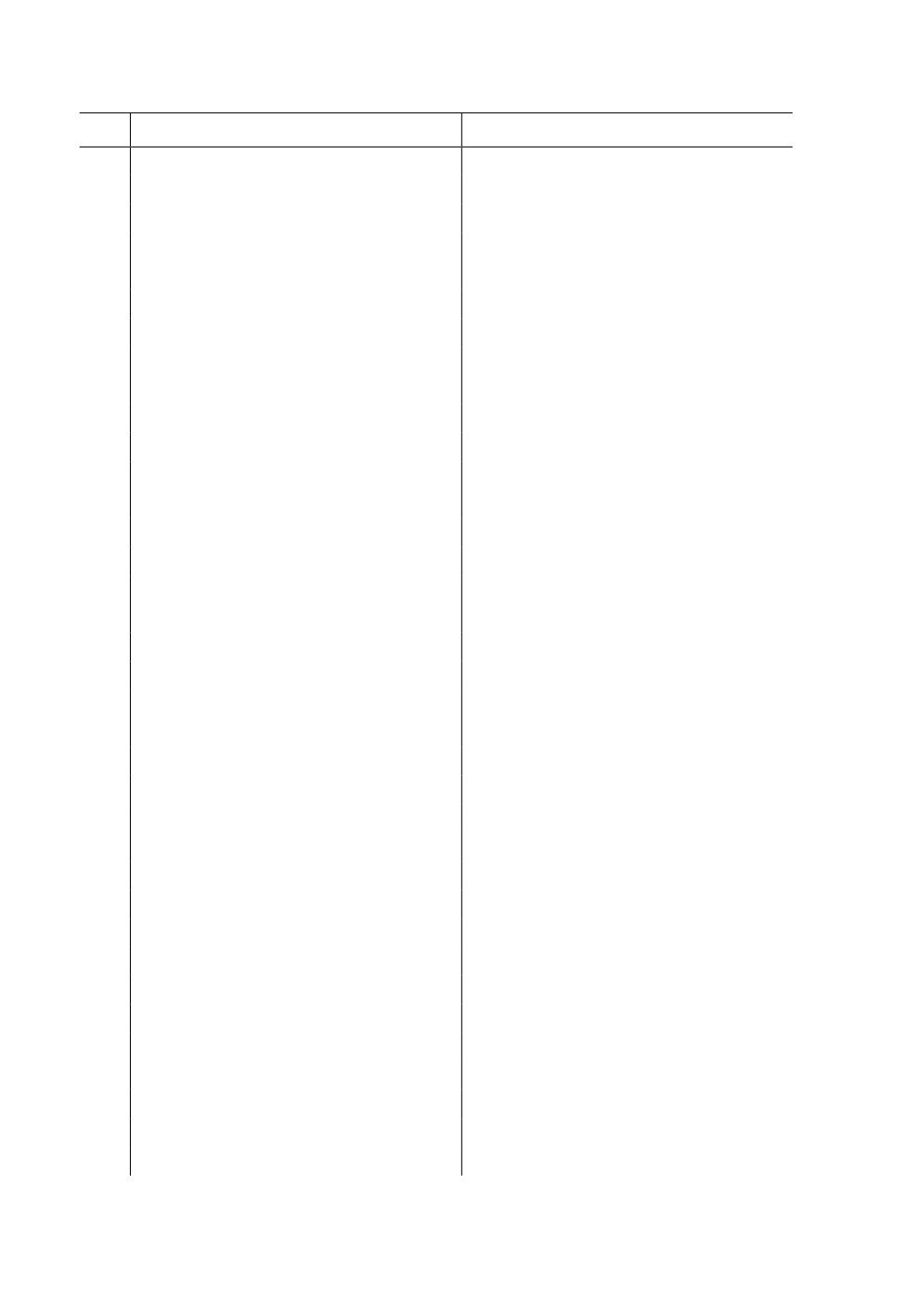

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

30

Bembidion dauricum (Motsch.)

B. dauricum (Motsch.)

31

B. yukonum Fall

B. yukonum Fall

32

B. semipunctatum (Don.)

33

B. arcticum Lth.

B. arcticum Lth.

34

B. rupicola (Kby.)

35

B. obscurellum (Motsch.)

36

B. poppii Net.

B. poppii Net.

37

B. complanulum (Mann.)

38

B. planatum (LeC.)

39

B. morulum LeC.

40

B. cf. acutifrons LeC.

41

B. concretum Cas.

42

B. concolor (Kby.)

43

B. roosevelti Pic

44

B. grapii Gyll.

45

B. petrosum Gebl.

46

B. quadrimaculatum (L.)

47

B. transversale Dej.

48

Patrobus septentrionis Dej.

49

P. foveocollis (Eschz.)

50

Harpalus fuscipalpis (Sturm)

51

H. lewisii LeC.

52

H. somnulentus Dej.

53

Harpalus amputatus Say

54

H. alaskensis Lth.

55

H. opacipennis (Hald.)

56

Dicheirotrichus mannerheimi R. Sahlb.

57

Cymindis unicolor Kby.

58

Cymindis cribricollis Dej.

59

Agonum bicolor (Dej.)

60

A. cupreum Dej.

61

Agonum affine Kby.

62

A. consimile (Gyll.)

63

A. retractum LeC.

64

A. sordens Kby.

65

A. superioris Lth.

359

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

66

Agonum cf. mutatum (Gemm. et Har.)

67

A. corvus (LeC.)

68

A. cupripenne (Say)

69

Sericoda quadripunctata (DeG.)

70

Poecilus (Derus) nearcticus (Lth.)

71

Pterostichus (Bothriopterus) lustrans LeC.

72

P. (Bothriopterus) adstrictus Eschz.

Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus Eschz.

73

P. (Cryobius) brevicornis (Kby.)

P. (Cryobius) brevicornis (Kby.)

74

P. (Cryobius) arcticola (Chaud.)

P. (Cryobius) arcticola (Chaud.)

75

P. (Cryobius) barryorum Ball

76

P. (Cryobius) empetricola (Dej.)

77

P. (Cryobius) hudsonicus LeC.

78

P. (Cryobius) gerstlensis Ball

79

P. (Cryobius) kotzebuei Ball

80

P. (Cryobius) parasimilis Ball

81

P. (Cryobius) pinguedineus (Eschz.)

P. (Cryobius) pinguedineus Eschz.

82

P. (Cryobius) cf. similis Mann.

83

P. (Cryobius) tareumiut Ball

84

P. (Cryobius) ventricosus (Eschz.)

P. (Cryobius) ventricosus (Eschz.)

85

P. (Cryobius) riparius (Dej.)

86

P. (Lenapterus) agonus Horn

87

P. (Lenapterus) costatus (Mén.)

88

P. (Lenapterus) vermiculosus (Mén.)

89

P. (Metallophilus) sublaevis J. Sahlb.

90

Stereocerus haematopus (Dej.)

Stereocerus haematopus (Dej.)

91

Amara (Amarocelia) erratica (Duft.)

Amara (Amarocelia) erratica (Duft.)

92

A. (Amarocelia) patruelis Dej.

A. (Amarocelia) patruelis Dej.

93

A. (Amarocelia) laevipennis Kby.

94

A. (Amarocelia) interstitialis Dej.

95

A. (Amarocelia) ellipsis (Cas.)

96

A. (Xenocelia) discors Kby.

97

A. (Bradytus) glacialis (Mann.)

A. (Bradytus) glacialis (Mann.)

98

A. (Curtonotus) alpina (Payk.)

99

A. (Curtonotus) bokori Csiki

A. (Curtonotus) bokori Csiki

100

A. (Curtonotus) hyperborea Dej.

101

A. (Curtonotus) lacustris LeC.

360

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

Сем. DYTISCIDAE

1

Agabus antennatus Leech

2

A. affinis (Payk.)

3

A. anthracinus Mann.

4

A. confinis (Gyll.)

5

A. colymbus Leech

6

A. erichsoni Gemm. et Har.

7

A. moestus (Curt.)

8

A. infuscatus Aubé

9

A. seriatus (Say)

10

A. serricornis (Payk.)

11

Colymbetes dolabratus (Payk.)

12

Colymbetes dahuricus Aubé

13

Hydroporus morio Aubé

Hydroporus morio Aubé

Сем. HYDROPHILIDAE

1

Helophorus splendidus J. Sahlb.

2

H. oblongus LeC.

3

Hydrobius fuscipes (L.)

Hydrobius fuscipes (L.)

4

Cercyon limbatus Mann.

Сем. LEIODIDAE

1

Hydnobius luggeri Hatch

Hydnobius luggeri Hatch

2

Agathidium angulare Mann.

Agathidium angulare Mann.

3

Anisotoma errans W. Brown

4

Leiodes sp.

5

Catops egenus (Horn)

6

Catops alsiosus (Horn)

7

Colon magnicolle Mann.

8

Colon sp.

Сем. SILPHIDAE

1

Thanatophilus dispar (Hbst.)

Thanatophilus dispar (Hbst.)

2

Th. lapponicus (Hbst.)

Th. lapponicus (Hbst.)

3

Th. sagax Mann.

Сем. STAPHYLINIDAE

1

Acidota quadrata (Zett.)

2

Arpedium cribratum Faul.

361

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

3

Eucnecosum tenue (LeC.)

Eucnecosum tenue (LeC.)

4

Geodromicus verticalis (Say)

5

Microedus laticollis (Mann.)

6

Olophrum latum Maekl.

7

O. boreale Payk.

8

O. rotundicolle C. Sahlb.

9

Coryphium hyperboreum (Maekl.)

10

Micralymma brevilingue Schiødte

11

Megarthrus arcuatus Hatch

12

Proteinus sp.

13

Kalissus nitidus LeC.

14

Lordithon fungicola Campb.

15

Tachinus brevipennis J. Sahlb.

16

T. angustatus Horn

17

Tachyporus borealis Campb.

18

T. inornatus Campb.

19

Dinaraea planaris Maekl.

20

Phloeonomus lapponicus (Zett.)

21

Aleochara sp.

22

Myllaena insomnis Cas.

23

Boreophilia nearctica Lohse

24

Boreophilia fusca (C. Sahlb.)

25

Philhygra sp.

26

Gymnusa pseudovariegata Klimas.

27

G. atra Cas.

28

Atheta hyperborea Brun.

29

Bledius confusus LeC.

30

Dimetrota sp.

31

Euconnus longiceps Fall

32

Lordithon thoracicus (F.)

33

Palporus nitidulus (F.)

34

Stenus sp.

Stenus sp.

35

Lathrobium punctulatum LeC.

36

L. sibiricum Fauv.

37

Philonthus subvirescens C. Thoms.

Philonthus subvirescens C. Thoms.

38

Ph. duplicatus Bern. et Sch.

362

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

39

Philonthus aurulentus Horn

40

Ph. instabilis Horn

41

Ph. politus (L.)

42

Ph. theveneti Horn

43

Ph. varians (Payk.)

44

Ph. vulgatus Cas.

45

Quedius frigidus Smet.

46

Q. simulator Smet.

Сем. SCARABAEIDAE

1

Aegialia lacustris LeC.

Aegialia lacustris LeC.

2

Ae. terminalis W. Brown

3

Aphodius consentaneus LeC.

4

A. pectoralis LeC.

5

A. borealis Gyll.

Сем. SCIRTIDAE

1

Cyphon variabilis Thumb.

Cyphon variabilis Thumb.

Сем. BYRRHIDAE

1

Byrrhus eximius LeC.

2

Morychus aff. aeneolus (LeC.)

3

Simplocaria metallica (Sturm)

Simplocaria metallica (Sturm)

4

Curimopsis albonotata (LeC.)

5

C. echinata (LeC.)

Сем. HETEROCERIDAE

1

Lanternarius brunneus (Melsh.)

2

Lanternarius sinuosus Pach.

Сем. ELATERIDAE

1

Denticollis varians Germ.

Denticollis varians Germ.

2

D. denticornis (Kby.)

3

Negastrius striatulus (LeC.)

4

Hypnoidus bicolor (Eschz.)

Hypnoidus bicolor (Eschz.)

5

H. rivularius (Gyll.)

6

Berninelsonius hyperboreus (Gyll.)

7

Ctenicera pygmaea (V. D.)

8

C. ochreipennis (LeC.)

9

Drasterius debilis LeC.

363

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

Сем. CANTHARIDAE

1

Rhagonycha mandibularis (Kby.)

Сем. ANOBIIDAE

1

Hemicoelus gibbicollis (LeC.)

Сем. CLERIDAE

1

Necrobia violacea (L.)

Сем. NITIDULIDAE

1

Epuraea aestiva (L.)

Сем. CRYPTOPHAGIDAE

1

Atomaria ephippiata Zimm.

Сем. COCCINELLIDAE

1

Hippodamia tredecimpunctata (L.)

2

Hippodamia arctica (Schn.)

3

H. quinquesignata (Kby.)

4

Coccinella trifasciata L.

5

C. transversoguttata Fald.

6

C. fulgida Wats.

7

Coccinella sp.

8

Adalia bipunctata (L.)

Сем. CORYLOPHIDAE

1

Sericoderus lateralis Gyll.

Сем. LATRIDIIDAE

1

Corticaria fenestralis (L.)

Corticaria fenestralis (L.)

2

C. linearis (Payk.)

3

Enicmus sp.

4

Stephostethus cinnamopterus (Mann.)

Сем. MORDELLIDAE

1

Mordellistena unicolor LeC.

Сем. TENEBRIONIDAE

1

Blapstinus substriatus Champ.

Сем. ANTHICIDAE

1

Anthicus nigritus Mann.

Anthicus nigritus Mann.

2

A. haldemani LeC.

364

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

Сем. CERAMBICIDAE

1

Monochamus scutellatus (Say)

2

Acmaeops proteus (Kby.)

3

Tetropium parvulum Cas.

Сем. BRUCHIDAE

1

Kytorhinus prolixus (Fall)

Сем. CHRYSOMELIDAE

1

Donacia cazieri Marx

2

D. distincta LeC.

3

D. hirticollis Kby.

4

D. proxima Kby.

5

Plateumaris robusta (Sch.)

6

Bromius obscurus (L.)

7

Cassida sp.

8

Chrysolina septentrionalis (Mén.)

9

Ch. subsulcata (Mann.)

10

Entomoscelis americana W. Brown

11

Phaedon oviformis (LeC.)

12

Phaedon armoraciae (L.)

13

Crepidodera digna Parry

14

Phratora hudsonia W. Brown

15

Altica ambiens LeC.

16

Phyllotreta zimmermanni (Crotch)

17

Ph. ramosoides E. H. Smith

18

Hippuriphila canadensis W. Brown

19

Galeruca rudis (LeC.)

Galeruca rudis (LeC.)

Сем. BRENTIDAE

1

Eutrichapion viciae (Payk.)

Eutrichapion viciae (Payk.)

2

Loborhynchapion cyanitinctum (Fall)

Сем. CURCULIONIDAE

1

Tournotaris bimaculata (F.)

2

Notaris puncticollis (LeC.)

3

Grypus equiseti (F.)

4

Procas lecontei Bedel

365

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

5

Ceutorhynchus subpubescens LeC.

Ceutorhynchus subpubescens LeC.

6

C. neglectus Blatch.

7

Lepidophorus lineaticollis Kby.

Lepidophorus lineaticollis Kby.

8

L. thulius (Kiss.)

9

Sitona aquilonius Bright

Sitona aquilonius Bright

10

S. lineellus (Bonsd.)

11

Hypera diversipunctata (F. P. Schrank)

12

Connatichela artemisiae R. Anderson

13

Coniocleonus confusus (R. Anderson)

14

C. parshus (R. Anderson)

15

C. zherichini T.-M. et Kor.

16

Lepyrus canadensis Cas.

Lepyrus canadensis Cas.

17

L. nordenskioldi Fst.

L. nordenskioldi Fst.

18

L. gemellus Kby.

19

Hylobius sp.

20

Pissodes fiskei Hopk.

21

Dorytomus sp.

22

Isochnus flagellum (Erics.)

23

I. arcticus (Kor.)

24

Orchestes mixtus (Blatch.)

25

O. testaceus (Müll.)

26

Listronotus maculicollis (Kby.)

27

Acalyptus carpini (Hbst.)

Сем. CURCULIONIDAE, подсем. SCOLYTINAE

1

Scolytus piceae (Swaine)

2

Polygaphus rufipennis (Kby.)

3

Phloeosinus cupressi Hopk.

4

Cryphalus ruficollis Hopk.

5

Carphoborus andersoni Swaine

6

Xylechinus montanus Black.

Отряд HYMENOPTERA, сем. FORMICIDAE

1

Myrmica sp.

2

Formica neorufibarbis Emery

366

Таблица 1 (продолжение)

N

Плейстоценовые

Современные

3

Formica podzolica Franc.

4

Camponotus herculeanus (L.)

Camponotus herculeanus (L.)

Отряд HETEROPTERA, сем. SALDIDAE

1

Saldidae gen. indet.

Saldula pallipes F.

Отряд HETEROPTERA, сем. PENTATOMIDAE

1

Aelia americana Dall.

Aelia americana Dall.

П р и м е ч а н и е. В таблице названия Mesotrichapion alaskanum (Fall) и Mesotrichapion cyanitinctum

(Fall), приведенные ранее в списке ископаемых Олд Кроу (Kuzmina et al., 2014), исправлены на Eutrichapion

viciae (Payk.) и Loborhynchapion cyanitinctum (Fall) согласно современной класификации (Bousquet et al.,

2013; Alonso-Zarazaga et al., 2017).

крылым - 2 таксона 1 семейства, к клопам - 2 таксона 2 семейств. Следует уточнить, что мы

собирали только тех насекомых, остатки которых, судя по предыдущему опыту, встречаются в

ископаемом состоянии, а их сохранность позволяет определение до вида. Остальные насекомые,

например двукрылые, весьма обильные в современной энтомофауне, игнорировались, потому

что в ископаемом состоянии они представлены очень скудно в силу тафономических причин.

В ископаемом состоянии найдено 205 видов насекомых, относящихся к 105 родам 21 семей-

ства тех же трех отрядов; из них к жукам принадлежат 200 видов из 100 родов 18 семейств, к

перепончатокрылым - 3 вида муравьев 3 родов; найдены также 2 вида клопов из 2 родов 2 се-

мейств.

В табл. 1 видно, что в современной фауне жуков гораздо лучше представлены мелкие семей-

ства, в то время как в списке ископаемых основное видовое разнообразие ограничено крупными

семействами: Carabidae, Staphylinidae и Curculionidae. Жуки-короеды (Curculionidae: Scolytinae)

в современной фауне не были собраны, хотя, несомненно, обитают в бореальном лесу в долинах

рек (на деревьях есть вызванные ими повреждения). В ископаемой фауне короеды представлены

неплохо. Этот пример показывает, как ископаемая летопись нивелирует случайные факторы, та-

кие как колебания численности группы по сезонам и годам.

Водные насекомые были встречены не во всех плейстоценовых пробах. Их присутствие зави-

сит от типа отложений: в осадках водного генезиса они обычны, среди ископаемых есть несколь-

ко видов жуков - вертячек (Gyrinidae), водолюбов и плавунцов. В эоловых отложениях водные

насекомые отсутствуют или единичны.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение современной и ископаемой энтомофаун в районе исследований

Основные задачи работ, в которых описывались ископаемые энтомофауны Олд Кроу

(Matthews, 1975; Kuzmina et al., 2014), были в области геологии, насекомые в них ис-

пользовались в качестве метода климатостратиграфии. В изученный интервал попали

по крайней мере два эпизода потепления (термохрона по терминологии исследований

четвертичного периода) - МИС7 и МИС5е, но резкой реакции фауны насекомых на

367

изменения климата не наблюдалось. Основной фон оставался неизменным - домини-

рование тундровых ксерофильных видов и присутствие индикаторов тундростепей.

Лесные насекомые играли более заметную роль во время термохронов, но их доля не

превышала 10 %, и только в раннем голоцене лесная группа стала доминантом.

К концу плейстоцена содержание ксерофильных (тундровых и степных) элементов эн-

томофаун немного увеличилось.

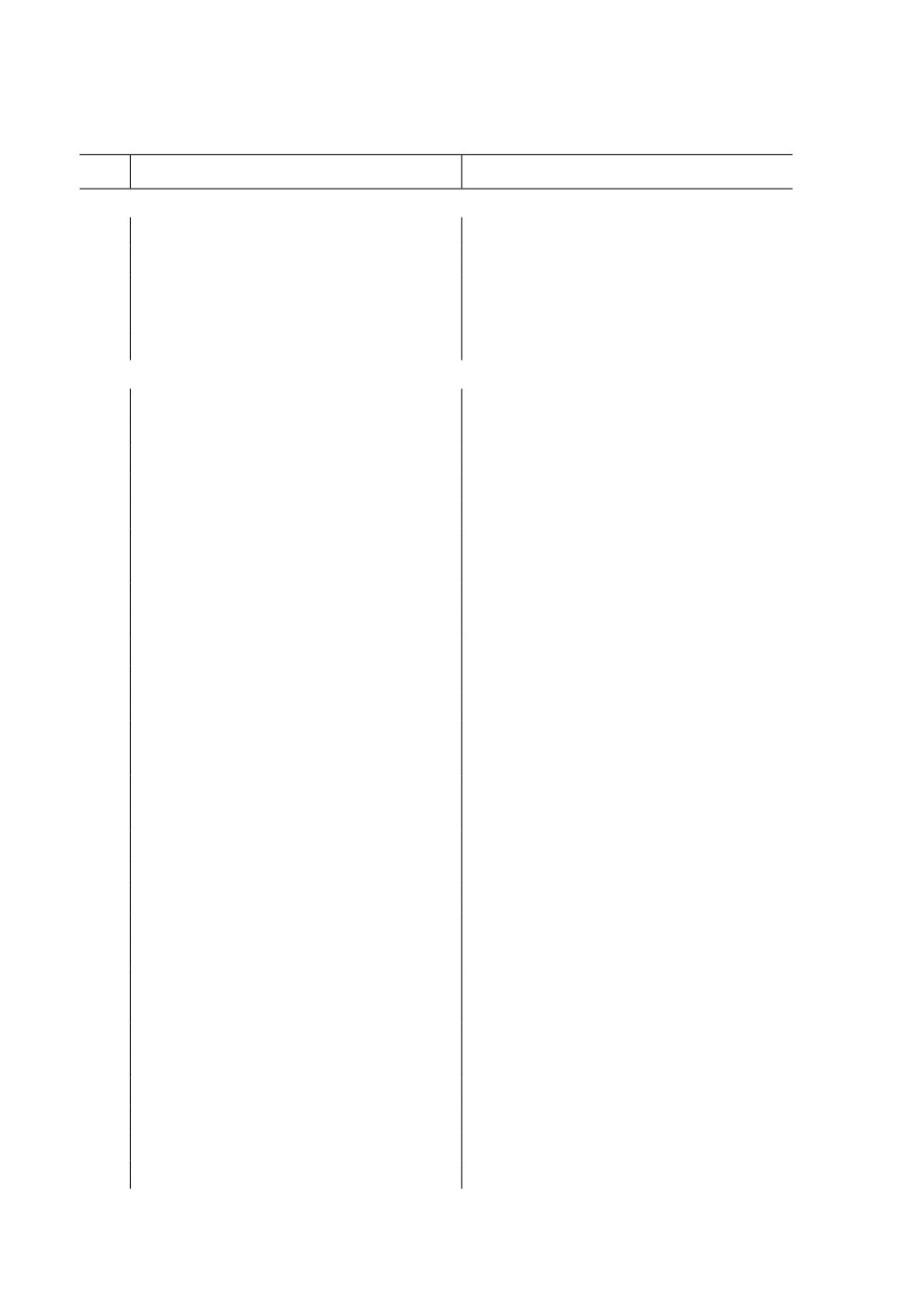

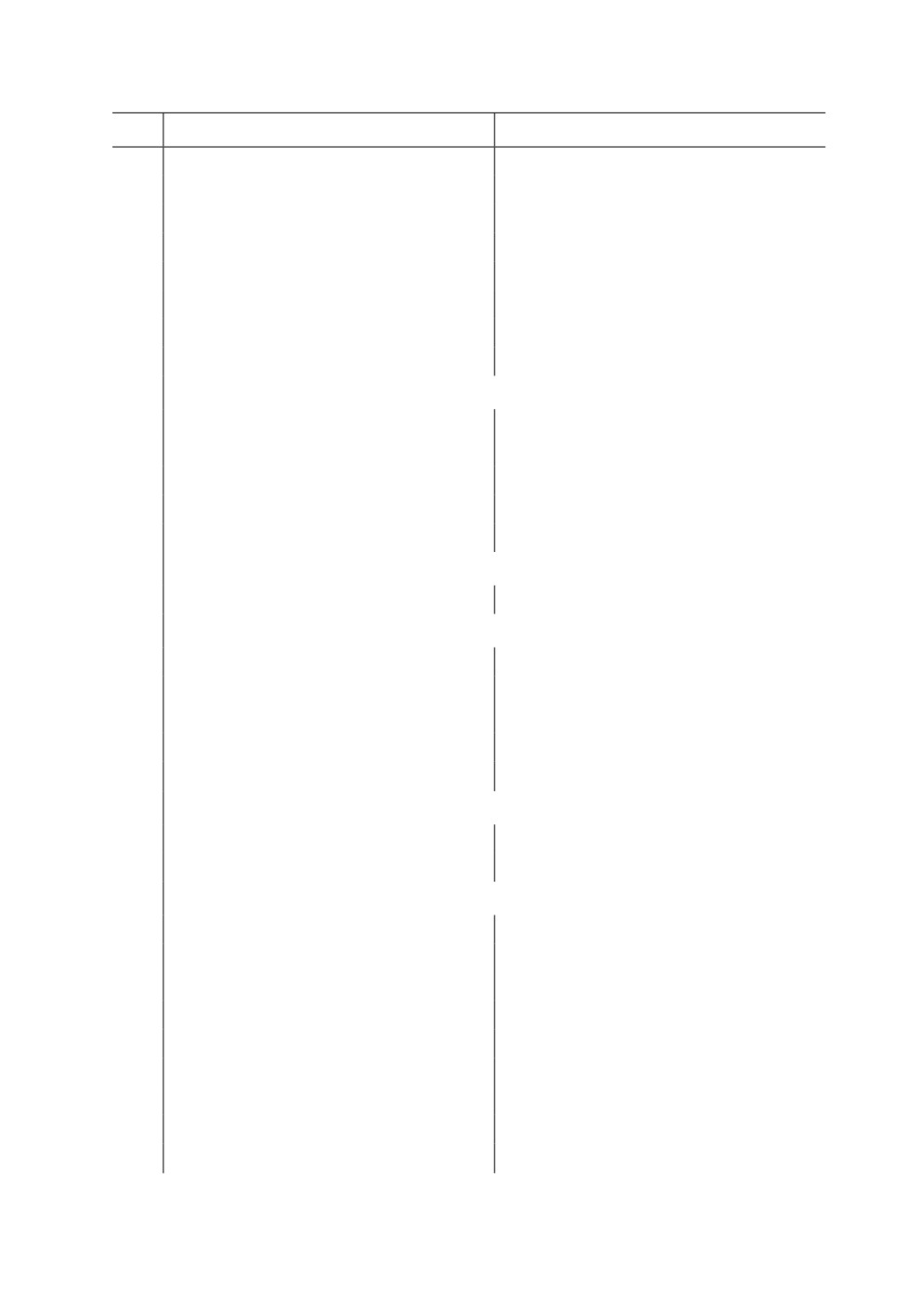

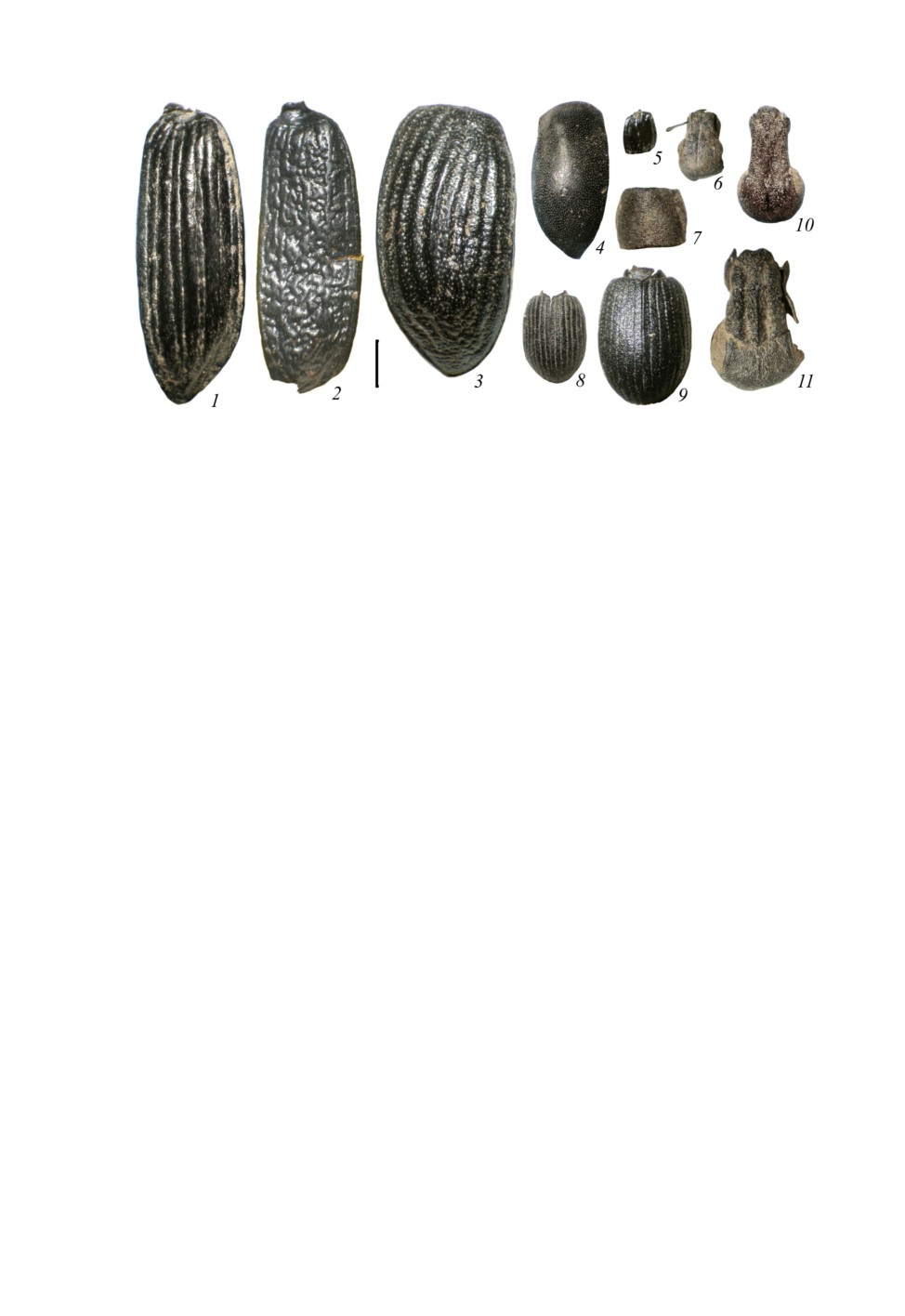

Современная и ископаемая энтомофауны в районе Олд Кроу (см. табл. 1) имеют как

сходные черты, так и явные отличия. В ископаемой фауне (рис. 2) лучше всего пред-

ставлены остатки жуков, они доминируют как по численности особей, так и по видо-

вому разнообразию. Муравьи встречаются редко, но в раннем голоцене их количество

резко возрастает; муравьи отчетливо доминируют в населении долинного леса Олд

Кроу и сейчас.

Ископаемая фауна (205 таксонов) в целом более разнообразна, чем современная

(128 таксонов), особенно это заметно среди представителей семейств Carabidae,

Staphylinidae и Curculionidae. Отчасти более высокое видовое разнообразие можно

объяснить обобщением списков из интервалов разного возраста. Если сравнивать со-

временную фауну и комплекс ископаемых только одного образца, разнообразие будет

сопоставимым.

Современная фауна содержит представителей нескольких семейств (см. табл. 1), в

ископаемом состоянии не найденных. Общих для ископаемой и современной фаун

видов в наших сборах оказалось всего 43, это 21 % от ископаемой фауны и 34 % от

современной. Таким образом, хотя все ископаемые насекомые, собранные в Олд Кроу,

принадлежат к современным видам, и большинство из них найдено в современной

фауне Аляски и Юкона, разница с современной локальной фауной довольно суще-

ственная.

Некоторые виды, отмеченные на Олд Кроу в ископаемом состоянии, отсутствуют на

Юконе в настоящее время; например, Kalissus nitidus LeC. сейчас обитает на тихооке-

анском побережье Британской Колумбии (Campbell, 1978). В ископаемой фауне най-

дены по меньшей мере три вида долгоносиков рода Coniocleonus Motsch., из них

только C. zherichini T.-M. et Kor., 1977 (= Stephanocleonus stenothorax R. Anderson,

1987) обитает ныне в бассейне реки Блюфиш, немного южнее Олд Кроу.

В ископаемой фауне весьма обычен жук-пилюльщик Morychus aff. aeneolus (LeC.),

характерный элемент плейстоценовых энтомофаун Аляски и Юкона. Таксономиче-

ский статус ископаемой формы остается не совсем ясным (например, в работах Дж.

Мэттьюза она фигурирует как Morychus sp.), хотя все исследователи, имевшие дело с

этим видом, отлично умеют его распознавать (Дж. Мэттьюз и А. Телка, личное сооб-

щение). Морфологически эти пилюльщики оставались неизменными, начиная с ран-

него плейстоцена; из современных видов они более всего сходны с M. aeneolus (LeC.),

отличаясь от него менее выраженным плечевым бугорком. Не исключено, что в плей-

стоцене была широко рапространена короткокрылая форма M. aeneolus. В любом

случае, современные пилюльщики рода Morychus на Олд Кроу никем пока собраны не

были, тогда как в ископаемом состоянии они присутствуют регулярно и в большом

количестве.

Значительная разница наблюдается в составе сем. Chrysomelidae. В ископаемом со-

стоянии хорошо представлены Donaciinae (роды Donacia F. и Plateumaris Thoms.),

368

Рис. 2. Образцы ископаемых остатков жесткокрылых из разрезов Олд Кроу.

1 - надкрылье жужелицы Pterostichus costatus (Mén.), 2 - надкрылье жужелицы P. vermiculosus

vermiculosus (Mén.), 3 - надкрылье листоеда Chrysolina septentrionalis (Mén.), 4 - надкрылье пилюльщика

Morychus aff. aeneolus (LeC.), 5 - надкрылье стафилиниды Kalissus nitidus LeC., 6 - голова долгоносика

Sitona aquilonius Bright, 7 - переднеспинка долгоносика Connatichela artemisiae R. Anderson,

8 - сросшиеся надкрылья долгоносика Lepidophorus thulius (Kissinger), 9 - сросшиеся надкрылья

долгоносика L. lineaticollis Kby., 10 - голова долгоносика Coniocleonus zherichini T.-M. et Kor.,

11 - голова долгоносика C. confusus (R. Anderson). Масштабная линейка - 1 мм.

а в современных сборах они отсутствуют, хотя эти листоеды обычны на севере. Сле-

дует при этом учесть, что сейчас сборы проводились в долине реки с достаточно бы-

стрым течением, где нет подходящей для Donaciinae водной и прибрежной раститель-

ности, а в плейстоцене осадконакопление периодически происходило в условиях озер

и стариц.

В современных сборах много луговых листоедов и насекомых из некоторых других

семейств, а в ископаемом состоянии они редки. Такие отличия кажутся случайными,

если не принимать во внимание тот факт, что ископаемые жуки происходят из интер-

вала в более чем 200 тыс. лет. За это время должны были смениться самые разные

типы ландшафтов, включая луга, но в ископаемой летописи мы этого не видим.

Тундровые виды, такие как жужелицы из подродов Cryobius Chaud. и Lenapterus

O. Berlov рода Pterostichus Bon.; Amara (Curtonotus) alpina Payk., долгоносик Isochnus

arcticus (Kor.), богаче представлены в ископаемой фауне. Хотя сейчас в районе Олд

Кроу тоже развита тундра (за исключением речных долин), во времена холодных эпох

плейстоцена, очевидно, здесь было существенно холоднее. Никаких реликтов аркти-

ческих тундр даже в холодных стациях здесь не осталось, как не осталось реликтов

степных комплексов, кроме экологически пластичного (Anderson, 1997) долгоносика

Lepidophorus lineaticollis Kby.

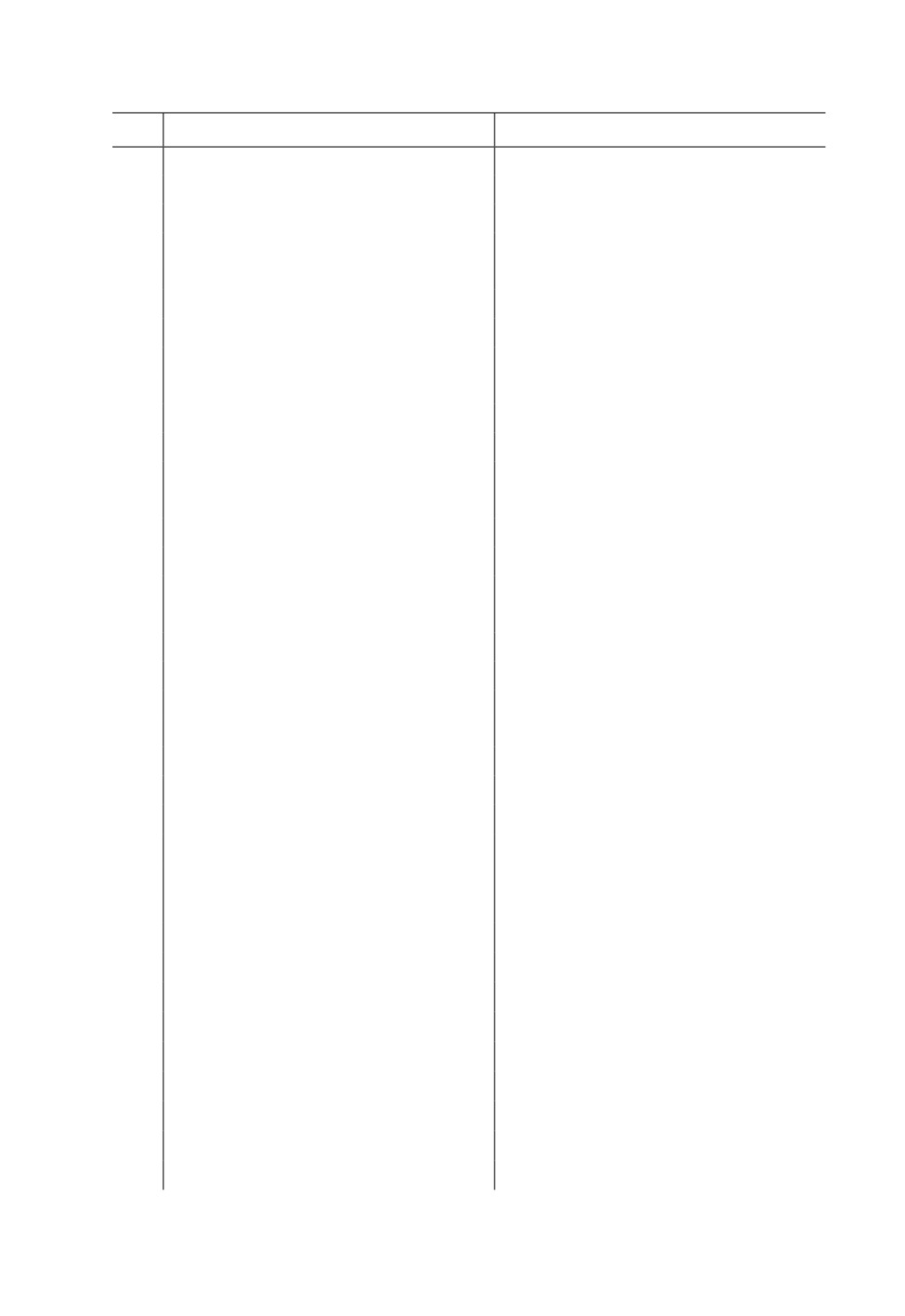

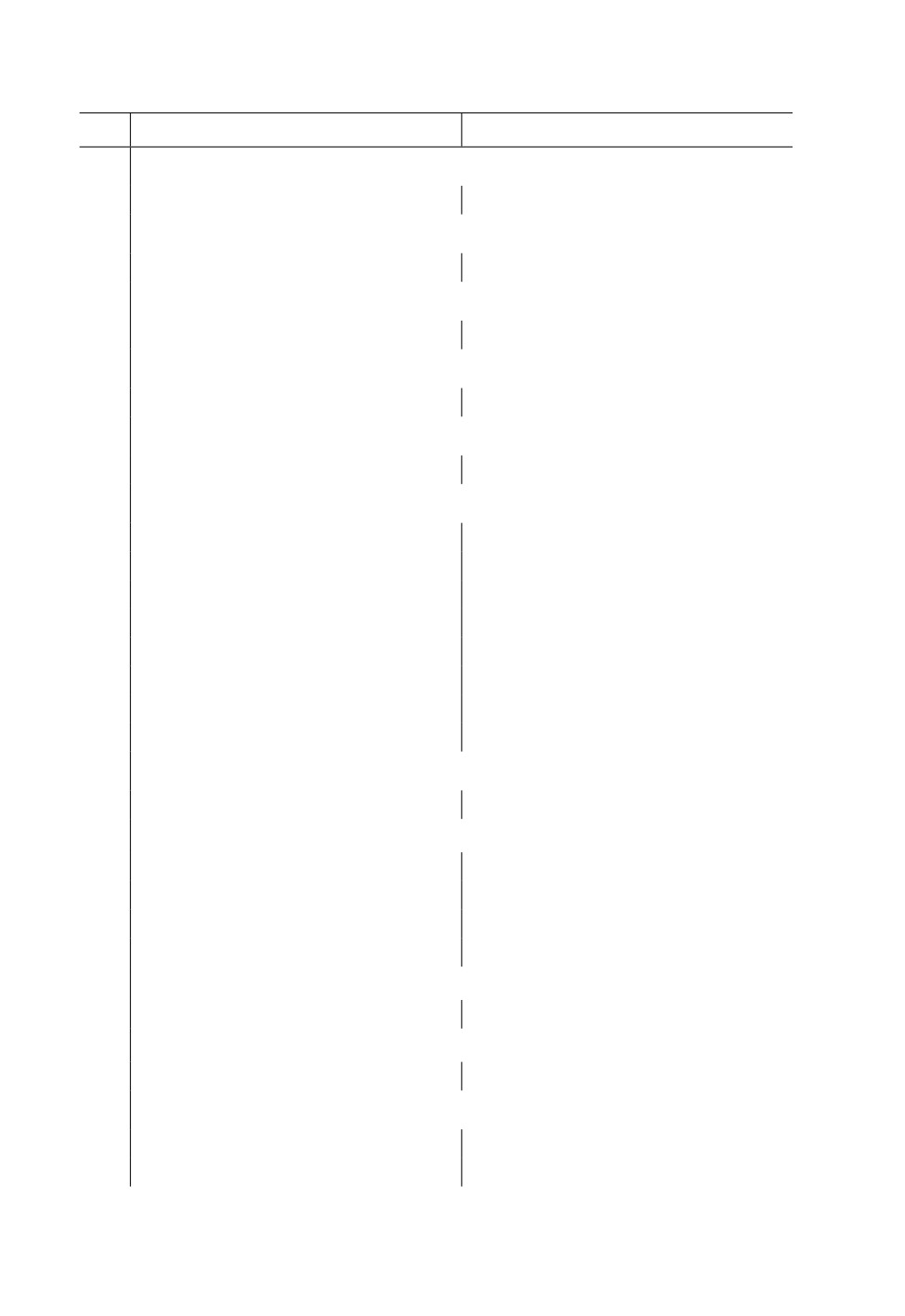

Некоторые плейстоценовые виды из разрезов Олд Кроу ныне живут южнее, но в

пределах Юкона. Так, долгоносик Connatichela artemisiae R. Anderson (рис. 3, 3) со-

бран автором в большом количестве на степных участках около г. Вайтхорс

(Whitehorse) и оз. Клуане (Kluane Lake) (рис. 3, 1), редкий ныне и обычный в плейсто-

369

Рис. 3. Степной участок около оз. Клуане (1), юго-западный Юкон, и населяющие его

жесткокрылые (сборы 2009 г.) (2-4 - Curculionidae, 5 - Byrrhidae).

2 - Sitona aquilonius Bright, 3 - Connatichela artemisiae R. Anderson, 4 - Lepidophorus lineaticollis Kby.,

5 - Morychus aeneolus (LeC.). Масштабная линейка - 1 мм.

370

цене Lepidophorus thulius (Kiss.) (рис. 2, 8) собран Д. И. Берманом (Берман и др., 2001,

как Vitavitus thulius Kiss.) около оз. Клуане, долгоносик Coniocleonus zherichini найден

автором около оз. Клуане. Кроме перечисленных видов в степях около оз. Клуане ав-

тором собраны многочисленные L. lineaticollis (рис. 3, 4) и несколько десятков Sitona

aquilonius Bright (рис. 3, 2); местами попадались в большом количестве пилюлющики

Morychus aeneolus (рис. 3, 5) с разной степенью выраженности плечевого бугорка.

У некоторых экземпляров пилюльщика плечевой бугорок сглажен, и их надкрылья

очень сходны с плейстоценовыми остатками. Все эти виды встречены в плейстоцене

Олд Кроу, в 670 км севернее.

Степи на восточной стороне оз. Клуане (см. рис. 3, 1) можно было бы считать релик-

товым плейстоценовым ландшафтом, сохранившим до наших дней уникальный ком-

плекс насекомых, если бы не одно обстоятельство. В плейстоцене юго-запад Юкона

был покрыт льдом, а в голоцене развитие ландшафта на восточном берегу оз. Клуане

началось с кустарниковой тундры, которая сменилась еловым лесом, и только в конце

голоцена, приблизительно 3300-2600 лет назад, здесь появились степи, что, скорее

всего, связано с деятельностью человека (Stuart et al., 1989). Получается, что релик-

товые плейстоценовые жуки пришли в подходящее для них местообитание из других

областей и в узком смысле реликтами данной местности не являются. Но облик степей

юго-западного Юкона, несомненно, имеет черты сходства с плейстоценовыми ланд-

шафтами.

ВЫВОДЫ

Итак, ископаемая фауна показывает иную историю развития локальной фауны насе-

комых, чем можно было бы предположить, рассматривая только современное насе-

ление. Мы не смогли бы догадаться, что в плейстоцене на Олд Кроу обитали виды из

степей юго-западного Юкона (реликтовые степи сейчас здесь отсутствуют) одновре-

менно с видами из арктических тундр, что луговой биотоп сформировался только

в голоцене, что тундростепной биом с данной территории никуда не исчезал даже в

периоды потеплений (Kuzmina et al., 2014), хотя МИС 5 считается более теплым вре-

менем, чем нынешнее (Shackleton et al., 2004).

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит канадских и американских коллег: Д. Фроза (D. Froese), Б. Янсен

(B. Jensen), Г. Зазулю (G. Zazula), Э. Халл (E. Hall), Ф. Калмелса (F. Calmels), Р. Мак-Фи

(R. Mac-Phee), К. Флеминг (C. Fleming) за помощь в полевых работах в 2007 и 2008 гг.

и ныне покойную А. Телку (A. Telka) за участие в сборах современных насекомых на

юго-западе Юкона. Автор также благодарит Б. М. Катаева за помощь при работе со

списками жужелиц.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Полевые работы финансировались в рамках программы международного полярного

года (IPY) ID No: 292, А. Автор благодарит Российский фонд фундаментальных иссле-

дований (проект № 20-04-00165) за финансирование, позволившее завершить эту ра-

боту.

371

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Берман Д. И., Коротяев Б. А., Алфимов А. В. 2001. Материалы по фауне долгоносиков (Coleoptera: Apionidae,

Curculionidae) горных степей провинции Юкон (Канада) в связи с плейстоценовой историей Берин-

гии. Зоологический журнал 80 (11): 1321-1326.

Киселев С. В. 1973. Позднеплейстоценовые жесткокрылые Зауралья. Палеонтологический журнал 4: 70-73.

Киселев С. В. 1974. К изучению плейстоценовых жесткокрылых Колымской низменности. Бюллетень

МОИП, отд. геол. 5: 149.

Киселев С. В. 1976. Местонахождение четвертичных насекомых на р. Крестовке (Колымская низменность).

Бюллетень МОИП, отд. геол. 2: 150.

Киселев С. В. 1981. Позднекайнозойские жесткокрылые Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 116 с.

Кузьмина С. А. 2017. Макроэнтомологический анализ: методика, возможности и примеры применения для

реконструкции климата и природной обстановки четвертичного периода северо-востока Сибири. Си-

бирский экологический журнал 4: 381-398. [Kuzmina S. A. 2017. Macroentomology analysis: Methods,

opportunities, and examples of reconstructions of paleoclimatic and paleoenvironmental conditions in the

Quaternary of the Northeastern Siberia. Contemporary Problems of Ecology

10

(4):

336-349.

Кузьмина С. А., Коротяев Б. А. 1987. Новый вид жуков-пилюльщиков рода Morychus Er. (Coleoptera,

Byrrhidae) с Северо-Востока СССР. Энтомологическое обозрение 66 (2): 342-344.

Кузьмина С. А., Мэттьюз Дж. В. 2012. Позднекайнозойские насекомые Берингии. Евразиатский энтомологи-

ческий журнал 11 (1): 59-97.

Медведев Л. Н., Воронова Н. Н. 1977. Колеоптерологический анализ геологических разрезов мамонтовых

кладбищ в северной Якутии. В кн.: А. Н. Световидов (ред.). Мамонтовая фауна Русской равнины и

Восточной Сибири. Л.: Наука, с. 72-77.

Шеp А. В. 1990. Актуализм и дисконформизм в изучении экологии плейстоценовых млекопитающих. Жур-

нал общей биологии 51 (2): 163-177.

Шер А. В., Гитерман Р. Е., Зажигин В. С., Киселев С. В. 1977. Новые данные о позднекайнозойских отложе-

ниях Колымской низменности. Известия АН СССР, сер. геол. 5: 69-83.

Abellán P., Benetti C. J., Angus R. B., Ribera I. 2011. A review of Quaternary range shifts in European aquatic

Coleoptera. Global Ecology and Biogeography 20: 87-100.

Alonso-Zarazaga M. A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlavác P.,

Korotyaev B., Lyal C. H. C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A.,

Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A. J., Yunakov N. N. 2017. Cooperative

Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías Electrónicas S.E.A.

8:

1-729.

Anderson R. S. 1997. Weevils (Coleoptera: Curculionoidea, excluding Scolytinae and Platypodinae) of the Yukon.

In: H. V. Danks, J. A. Downes (eds). Insects of the Yukon. Ottawa: Biological Survey of Canada, p. 523-562.

Angus R. B. 1997. Challenges and rewards in the identification of Pleistocene fossil beetles, with the description of

a new species of Hydraena Kugelann (Coleoptera: Hydraenidae) from the Hoxnian Interglacial. Quaternary

Proceedings 5: 5-14.

Bousquet Y., Bouchard P., Davies A. E., Sikes D. S. 2013. Checklist of beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska.

Second edition. ZooKeys 360: 1-402.

Bright D. E., Bouchard P. 2008. The Weevils of Canada and Alaska: Vol. 2. The Broad-Nosed Weevils of Canada and

Alaska (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae). The Insects and Arachnids of Canada. Part 25. Ottawa,

Ontario: NRC Research Press, 327 p.

Campbell J. M. 1978. New species and records of New World Micropeplidae (Coleoptera). Canadian Entomologist

2 (110): 1247-1258.

Coope G. R. 1968. An insect fauna from Mid-Weichselian deposits at Brandon. Warwickshire Philosophical

Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 254 (796): 425-456.

Coope G. R. 1979. Late Cenozoic fossil Coleoptera: evolution, biogeography and ecology. Annual Review of

Ecology and Systematics 10: 247-267.

372

Coope G. R. 1990. The invasion of Northern Europe during the Pleistocene by Mediterranean species of Coleoptera.

In: F. di Castri, A. J. Hansen, M. Debusche (eds). Biological Invasions in Europe and the Mediterranean

Basin. Dordrecht: Kluwer, p. 203-215.

Coope G. R. 1994. The response of insect faunas to glacial-interglacial climatic fluctuations. Philosophical

Transactions of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences 344: 19-26.

Coope G. R. 2004. Several million years of stability among insect species because of, or in spite of, ice age climatic

instability? Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B: Biological Sciences, 359, p. 209-214.

Elias S. A. 1994. Quaternary Insects and Their Environments. Washington, DC; London: Smithsonian Institution

Press, 284 p.

Elias S. A. 2007. Beetle records: late Tertiary and early Quaternary. In: S. A. Elias (ed.). Encyclopedia of Quaternary

Science. Amsterdam: Elsevier, p. 163-172.

Grebennikov V. V. 2010. First Alaocybites weevil (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) from the Eastern Palaearctic:

a new microphthalmic species and generic relationships. Arthropod Systematics & Phylogeny 68: 331-365.

Kiselev S. V., Nazarov V. I. 2009. Late Cenozoic insects of Northern Eurasia. Pleiades Publishing Ltd., Paleontological

Journal Supplement 43 (7): 1-128.

Kuzmina S. A. 2015. Quaternary insects and environment of the Northeastern Asia. Pleiades Publishing Ltd.,

Paleontological Journal Supplement 49 (7): 1-189.

Kuzmina S., Froese D. G., Jensen B. J. L., Hall E., Zazula G. D. 2014. Middle Pleistocene (MIS 7) to Holocene

fossil insect assemblages from the Old Crow basin, northern Yukon, Canada. Quaternary International

341: 216-242.

Kuzmina S. A., Korotyaev B. A. 2019. A new species of the weevil genus Phyllobius Germar, 1824 (Coleoptera:

Curculionidae: Entiminae) from the Pleistocene of northeastern Siberia. Invertebrate Zoology 16 (2):

154-164.

Lindroth C. H. 1961-1969. The ground beetles (Carabidae, excl. Cicindelinae) of Canada and Alaska,

pts. I-VI. Opscula Entomologica 1961, suppl. 20, p. 1-208; 1963; suppl. 24, p. 209-408; 1966, suppl. 29,

p. 408-648; 1968, suppl. 33, p. 649-944; 1969, suppl. 34, p. 945-1192; suppl. 35, p. I-XLIII.

Matthews J. V., Jr. 1975. Insects and plant macrofossils from two Quaternary exposures in the Old Crow-Porcupine

region, Yukon Territory, Canada. Arctic and Alpine Research 7 (3): 249-259.

Matthews J. V., Jr. 1983. A method for comparison of northern fossil insect assemblages. Géographie Physique

et Quaternaire 37: 297-306.

Matthews J. V., Jr., Schweger C. E., Jansenns J. A. 1990. The last (Koy-Yukon) interglaciation in the northern Yukon:

evidence from Unit 4 at Ch’ijee’s Bluff, Bluefish Basin. Géographie physique et Quaternaire 44: 341-362.

Matthews J. V., Jr., Telka A. 1997. Insect fossils from the Yukon. In: H. V. Danks, J. A. Downes (eds). Insects of the

Yukon. Ottawa: Biological Survey of Canada, p. 911-962.

Morgan A., Morgan A. V. 1990. Beetles. In: B. G. Warner (ed.). Methods in Quaternary Ecology. Geoscience Canada

Reprint Ser. 5. Geological Association of Canada, p. 113-126.

Morlan R. E., Matthews J. V., Jr. 1983. Taphonomy and paleoecology of fossil insect assemblages from Old Crow

River (CRH-15), Northern Yukon Territory, Canada. Géographie Physique et Quaternaire 37 (2): 147-157.

Preece S. J., Pearce N. J. G., Westgate J. A., Froese D. G., Jensen B. J. L., Perkins W. 2011. Old Crow tephra: a single

cataclysmic eruption near the end of MIS 6 across eastern Beringia. Quaternary Science Reviews 33: 2069-

2090.

Schweger C. E. 1989. The Old Crow and Bluefish basins, northern Yukon: development of the Quaternary history.

In: L. D. Carter, T. D. Hamilton, J. P. Galloway (eds). Late Cenozoic History of the Interior of Alaska and the

Yukon, vol. 1026. United States Geological Survey Circular, p. 30-33.

Schweger C. E., Matthews J. V., Jr. 1991. The last (Koy-Yukon) interglaciation in the Yukon: comparisons with

Holocene and interstadial pollen records. Quaternary International 10 (12): 85-94.

Shackleton N. J., Sánchez-Goñi M. F., Pailler D., Lancelot Y. 2003. Marine Isotope Substage 5e and the Eemian

Interglacial. Global and Planetary Change 36 (3): 151-155.

373

Sher A. V. 1984. The role of Beringian Land in the development of Holarctic mammalian fauna in the Late Cenozoic.

In: V. L. Kontrimavichus (ed.). Beringia in the Cenozoic Era. New Delhi: Amerind Publ. Co. Pvt. Ltd.,

p. 296-316.

Stuart G. S. L., Helmer J. W., Hills L. V. 1989. The Holocene paleoecology of Jenny Lake Area, Southwest Yukon,

and its Implications for prehistory. Arctic 42 (4): 347-353.

Westgate J. A., Hamilton T. D., Gorton M. P. 1983. Old Crow tephra: a new late Pleistocene stratigraphic marker

across north-central Alaska and western Yukon Territory. Quaternary Research 19: 38-54.

Westgate J. A., Pearce G. W., Preece Sh. J., Schweger Ch. E., Morlan R. E., Pearce N. J. G., Perkins T. W. 2013.

Tephrochronology, magnetostratigraphy and mammalian faunas of Middle and Early Pleistocene sediments

at two sites on the Old Crow River, northern Yukon Territory, Canada. Quaternary Research 79: 75-85.

LOCAL INSECT FAUNA, THE HISTORY OF ITS ORIGIN, AND FOSSIL RECORD

(AN EXAMPLE FROM THE OLD CROW RIVER BASIN,

NORTH-WESTERN YUKON, CANADA)

S. A. Kuzmina

Key words: Late Cenozoic, steppe-tundra, Coleoptera, paleoreconstructions

SUMMARY

Less than a half of the modern insect fauna in the northern Yukon has the roots in the Pleistocene;

others are recent immigrants from different regions mainly from the East Beringia. The changes have

happened as a result of the destruction of the steppe-tundra environment at the Plestocene/Holocene

border. The recent regional insect fauna list alone does not give base for the reconstruction of its origin.

374