ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 101, 4, 2022

УДК 595.75 + 595.768.2 (574)

НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ И ЖУКОВ-

ДОЛГОНОСИКОВ (HETEROPTERA; COLEOPTERA,

CURCULIONIDAE) В ПЕТРОФИТНОЙ СТЕПИ

В БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ БУРЯТИИ

© 2022 г. Б. А. Коротяев,1* Е. В. Софронова,2** А. П. Софронов2***

1 Зоологический институт РАН

Университетская наб., 1, С.-Петербург, 199034 Россия

*e-mail: korotyay@rambler.ru

2 Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН

ул. Улан-Баторская, 1, Иркутск, 664033 Россия

**e-mail: aronia@yandex.ru, ***e-mail: alesofronov@yandex.ru

Поступила в редакцию 20.9.2020 г.

После доработки 12.12.2022 г.

Принята к публикации 12.12.2022

Был изучен участок склоновой злаково-разнотравной степи площадью в 25 гектаров на корен-

ном склоне правого берега р. Ина, левого притока р. Баргузин в Бурятии. Население клопов на

склоне образовано 30, а население долгоносиков - 16 видами. Отношение числа видов высших

растений на участке к числу видов долгоносиков составляет примерно 6 : 1, что вчетверо боль-

ше, чем близ юго-западной границы степной зоны в равнинной части Ставропольского края, в

наиболее богатой, но и наиболее освоенной части этой зоны. На склоне обнаружены два новых

вида бескрылых долгоносиков, по-видимому, с очень узкими ареалами, возможно, ограничен-

ными Баргузинской котловиной: Phyllobius (Angarophyllobius) sofronovorum Korotyaev, sp. n. и

Stephanocleonus (Stephanocleonus) lysovi Korotyaev, sp. n.

Ключевые слова: степная энтомофауна, полужесткокрылые, жуки-долгоносики, видовое раз-

нообразие, новые виды, Забайкалье, Монголия, Lixinae, Phyllobius, Stephanocleonus.

DOI: 10.31857/S036714452204013X, EDN: NLBENW

В ходе выполнения проекта по изучению структуры биоты реликтовых со-

обществ с участием Ulmus japonica в Бурятии были обследованы участок склоновой

злаково-разнотравной степи с полынью холодной на коренном склоне правого берега

р. Ина, левого притока р. Баргузин, и населяющие его комплексы полужесткокрылых и

долгоносиков (Коротяев и др., 2020).

Баргузинская котловина (рис.

1)

- одна из крупнейших степных котловин

в Бурятии со своеобразными климатом и растительностью. Она располагается

у северо-восточного берега Байкала, вытянута в субмеридиональном направлении,

образуя среднюю часть долины одноименной реки. Западный и северо-западный

борт котловины формирует горная система Баргузинского хребта (достигающего

высоты 2841 м над ур. м.), восточный, более пологий борт, образует Икатский хребет

818

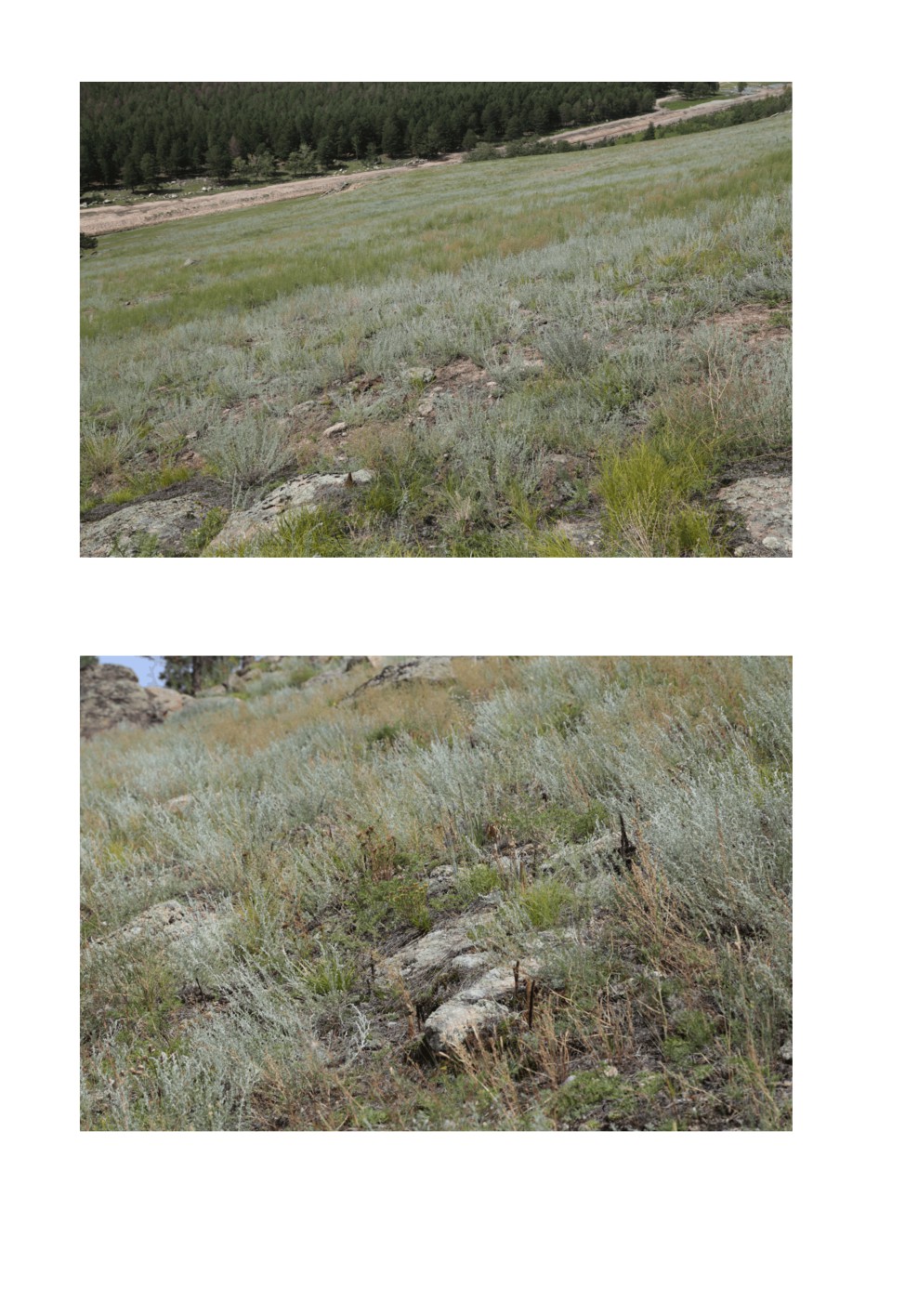

Рис. 1. Баргузинская котловина - вид на Баргузинский хребет с восточного борта.

Фотография А. П. Софронова.

(максимальная высота в районе котловины - 2558 м над ур. м.), абсолютные высоты

днища котловины - 471-700 м над ур. м.

Климат котловины резко-континентальный. Зима продолжительная, средняя тем-

пература января -31 °С. Лето короткое и жаркое, средняя температура июля +19 °С.

Годовое количество осадков в центральной части котловины - около 200 мм (Байкал.

Атлас, 1993). Эти климатические условия приводят к широкому распространению на

песчаных отложениях днища котловины степных сообществ и частью сосновых мерт-

вопокровных лесов, которые были практически полностью нарушены распашкой

и в настоящее время заняты залежами и начальными стадиями восстановительных

сукцессий. Помимо данных местообитаний степные участки широко распространены

на южных склонах (экспозиционные степи) горных склонов и нижних частях непо-

средственных бортов котловины. Переувлажненные местообитания, занятые кустар-

никовой и луговой растительностью, распространены в пойменных местообитаниях

р. Баргузин.

Степи Баргузинской котловины представляют собой наиболее северные сооб-

щества монголо-китайских степных формаций. Фауна и население клопов и долгоно-

сиков в степях этого типа не описаны; опубликован лишь обзор населения долгоно-

сиков подсем. Lixinae на участках горно-лесостепного стационара в Ара-Хангайском

аймаке и пустынно-степного стационара в Южно-Гобийском аймаке Монголии

(Тер-Минасян, Медведев, 1975; как Cleoninae). Эта группа долгоносиков составляет

важную часть фауны семиаридных и аридных ландшафтов Евразии и Северной и Вос-

точной Африки (Тер-Минасян, 1988; Gültekin et al., 2003), в частности, Центральной

Азии (Тер-Минасян, Медведев, 1975; Konstantinov et al., 2009). Из Баргузинской котло-

819

Рис. 2. Степной склон близ пос. Ина в конце июля 2018 г. Фотография А. П. Софронова.

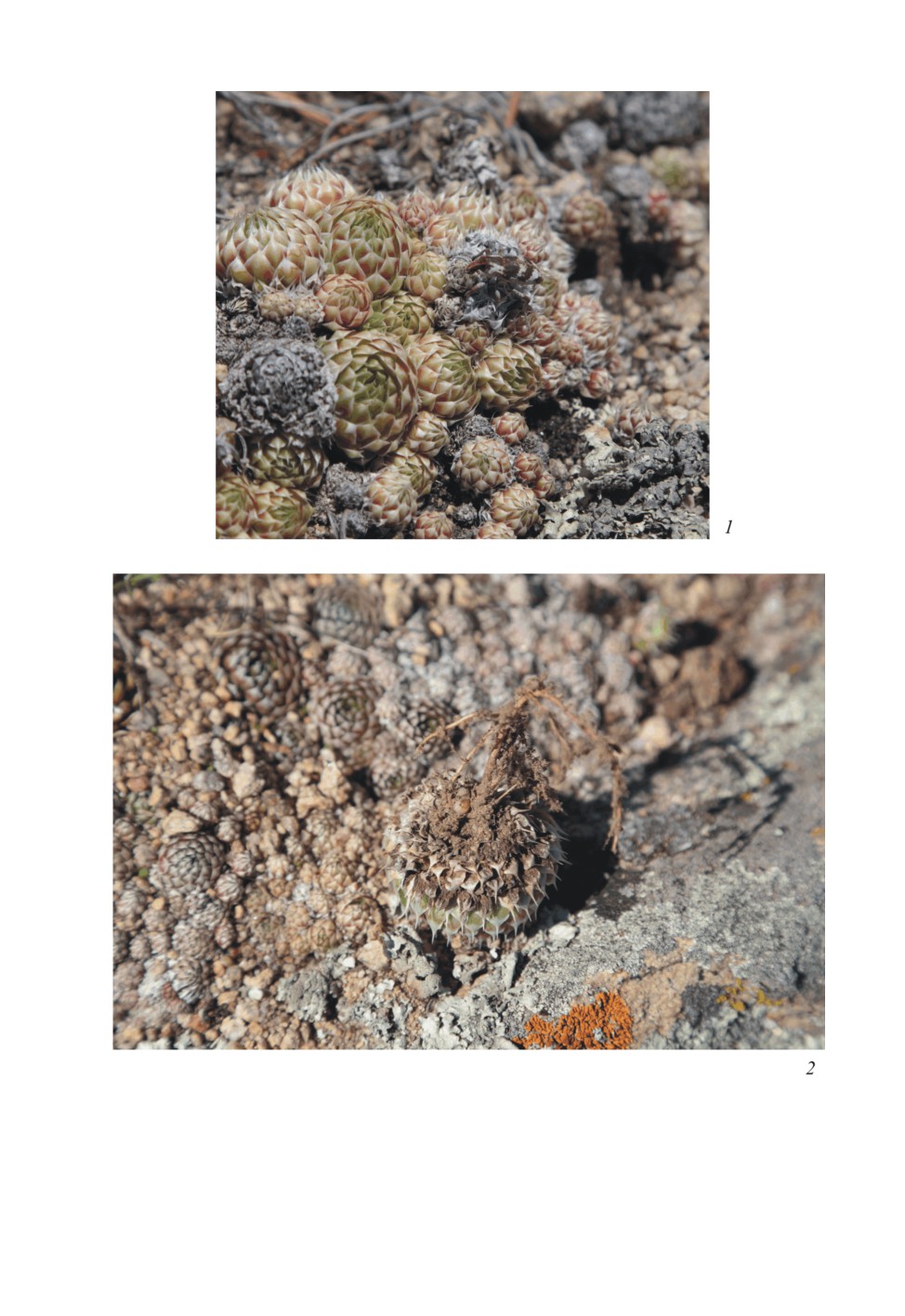

Рис. 3. Степной склон близ пос. Ина у выходов коренных пород с плодоносящими растениями

Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey. в конце июля 2018 г. Фотография А. П. Софронова.

820

вины виды этого подсемейства ранее не были известны (Легалов, Чабаненко, 2009), за

исключением Stephanocleonus amurensis T.-M., один паратип которого собран в Бургу-

зинской котловине (Тер-Минасян, 1976), поэтому мы приводим далее материалы по

нескольким видам из пунктов помимо склона близ пос. Ина. Сведения о фауне клопов

Баргузинской котловины получены впервые; распространение и пищевые связи видов

указаны по работе Н. Н. Винокурова с соавт. (Винокуров и др., 2010).

Участок близ пос. Ина площадью ~ 25 га расположен на склоне северо-за-

падной экспозиции на отроге Икатского хребта (рис. 2) и был изучен 22-25 июля

2018 и 13-14 июня 2019 гг. Местообитание представляет собой слабо вогнутую

поверхность с взлобками и выходами коренных пород, нивелированными эрозией;

участок подвергается эпизодическому выпасу скота. Покрытие поверхности почвы

опадом (ветошью) около 5 %. Растительный покров представлен луговыми степями

в комплексе с петрофитными степными сообществами на участках с близким зале-

ганием коренных пород (рис. 3) и включает, по сообщению О. А. Аненхонова (Ин-

ститут общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ) и В. В. Чепиноги

(Центральный сибирский ботанический сад, Новосибирск), около 100 видов высших

растений. Состав микрогруппировок растительности на вогнутых и выпуклых

участках микрорельефа различается. В упрощенно-схематичном виде растительность

участка представлена следующими сочетаниями видов. Сухие участки взлобков в

местах выхода пород заняты холоднополынно (Artemisia frigida Willd.)-плаунково (Se-

laginella rupestris (L.) Spring, S. sanguinolenta (L.) Spring)-чабрецово (Thymus baical-

ensis Serg.)-горноколосниковыми (Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey.) сообществами с

редким сосновым (Pinus sylvestris L.) древостоем. Травостой сообщества не сплошной,

проективное покрытие 40 %, мозаичный. Пониженные, более влажные участки склона

занимают злаково (Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom., Achnatherum sibiricum (L.)

Keng ex Tzvelev, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., Agropyron cristatum (L.) Gaertn.)-

разнотравные (Artemisia frigida, A. scoparia Waldst. et Kit., Carex korshinskyi Kom.,

C. duriuscula C. A. Mey., Pulsatilla turczaninovii Krylov et Serg., Thymus baicalensis,

Lilium pumilum Delile, Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Goniolimon speciosum (L.) Boiss.,

Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) Popov ex Serg. и др. виды) ценозы, с проективным

покрытием более 70 % и сплошным травостоем.

Материал по долгоносикам хранится в коллекции Зоологического института РАН,

С.-Петербург (ЗИН).

СПИСОК ВИДОВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НА СКЛОНЕ БЛИЗ ПОС. ИНА

Сем. NABIDAE

Nabis punctatus mimoferus Hsiao, 1964.

Р а спр о ст р ан ен и е. Сибирь, Дальний Восток России. - Средняя Азия, северный Паки-

стан, северная Индия, Монголия, Китай, Корея.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Хищник. Довольно многочислен.

Сем. ANTHOCORIDAE

Orius sp.

Образ жизни и обилие. Хищник. Немногочислен.

821

Сем. MIRIDAE

Chlamydatus pullus (Reuter, 1870).

Р асп ро ст р анени е. Голарктический вид.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Многоядный фитофаг. Довольно многочислен.

Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807).

Р асп ро ст р анени е. Голарктический вид.

Образ жизни и обилие. Хищник, встречается регулярно в умеренной чис-

ленности.

Europiella artemisiae (Becker, 1864).

Р асп ро ст р анени е. Голарктический вид.

О бр а з жи зни и о би ли е. Широкий полифаг, преимущественно на полынях.

Немногочислен.

Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838).

Р асп ро ст р анени е. Голарктический вид.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Фитофаг, широкий полифаг. Массовый вид.

Macrotylus dimidiatus Jakovlev, 1889.

Р асп ро ст р анени е. Восточный степной вид.

О бр а з ж изни и о бил и е. Фитофаг, собран с Oxytropis sp., по литературным

данным обитает на Chamaerhodos erecta. Немногочислен.

Orthops kalmii (Linnaeus, 1758).

Р асп ро ст р анени е. Западно-центральнопалеарктический вид.

О бр а з ж изн и и о бил и е. Фитофаг; питается зонтичными, на склоне собран

со змееголовника ольхонского (Dracocephalum olchonense Peschkova). Редок.

Stenodema sibirica Bergroth, 1914.

Р асп ро ст р анени е. Сибирь, юг Дальнего Востока России. - Китай, Корея, Япония

О бр а з ж изн и и о би л и е. Фитофаг на злаках. Собран 1 экз.

Сем. REDUVIIDAE

Coranus sp. (?laticeps Wagner, 1952).

Р асп ро ст р анени е. Казахстанско-монгольский вид.

Образ жизни и обилие. Хищник. Довольно многочислен.

822

Сем. PIESMATIDAE

Piesma capitatum (Wolff, 1804).

Р а спр о ст р ан ен и е. Транспалеарктический вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Полифаг на маревых и гвоздичных. Редок.

Сем. LYGAEIDAE

Camptotelus lineolatus lineolatus (Schilling, 1829).

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Фитофаг, преимущественно на тимьяне. Редок.

Emblethis brachynotus Horváth, 1897.

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Фитофаг, широкий полифаг, питается главным обра-

зом упавшими семенами. Массовый.

Geocoris ater (Fabricius, 1787).

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Хищник. Обычен, но немногочислен.

Geocoris lapponicus Zetterstedt, 1838.

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Хищник. Обычен, но немногочислен.

Lamprodema rufipes Reuter, 1891.

Р а спр о ст р ан ен и е. Алтай, юг Восточной Сибири. - Монголия, Северо-Западный Китай.

О б р аз ж изн и и о би л ие. Фитофаг, широкий полифаг, питается преиму-

щественно упавшими семенами. Обычен.

Lygaeus hanseni Jakovlev, 1883.

Р а спр о ст р ан ен и е. Степной, от Казахстана до Северо-Восточного Китая и Кореи.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Собран 1 экз.

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838).

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Фитофаг, широкий полифаг. Многочислен.

Peritrechus convivus (Stål, 1858).

Распространение. Голарктический вид.

823

О бр а з жиз ни и о б ил ие. Фитофаг, широкий полифаг, питается преиму-

щественно упавшими семенами. Многочислен.

Сем. RHOPALIDAE

Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829).

Р асп ро ст р анени е. Западно-центральнопалеарктический вид, завезен в Северную Аме-

рику.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Фитофаг на крестоцветных. Немногочислен.

Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758).

Р асп ро ст р анени е. Транспалеарктический вид, распространен также в Ориентальной

области.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Многоядный фитофаг. Обычен, но немногочислен.

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758).

Р асп ро ст р анени е. Трансевразиатский вид.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Многоядный фитофаг. Обычен, но немногочислен.

Stictopleurus sericeus (Horváth, 1896).

Р асп ро ст р анени е. Евразиатский степной вид.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Фитофаг на сложноцветных. Редок.

Stictopleurus viridicatus (Uhler, 1872).

Р асп ро ст р анени е. Голарктический вид.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Фитофаг на сложноцветных. Многочислен.

Сем. PENTATOMIDAE

Antheminia lunulata (Goeze, 1778).

Р асп ро ст р анени е. Западно-центральнопалеарктический вид.

О бр а з ж из ни и о би л ие. Фитофаг, преимущественно на молочае. Обычен, но

немногочислен.

Asaroticus ogloblini Kiritshenko, 1926.

Р асп ро ст р анени е. Юг Сибири. - Монголия.

О бр а з ж изн и и о би л и е. Многоядный фитофаг. Немногочислен.

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773).

Р асп ро ст р анени е. Транспалеарктический вид.

Образ жизни и обилие. Многоядный фитофаг. Массовый вид.

824

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758).

Р а спр о ст р ан ен и е. Транспалеарктический вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Многоядный фитофаг. Массовый вид.

Eurydema gebleri gebleri Kolenati, 1846.

Р а спр о ст р ан ен и е. Евразиатский вид.

О б р аз жи зн и и о би ли е. Фитофаг на крестоцветных. Немногочислен.

Sciocoris distinctus Fieber, 1851.

Р а спр о ст р ан ен и е. Транспалеарктический вид.

О б р аз ж изн и и о бил и е. Фитофаг, преимущественно на злаках. Обычен, но

немногочислен.

СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДОЛГОНОСИКОВ ПОДСЕМ. LIXINAE

В БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ

Сем. CURCULIONIDAE

Подсем. LIXINAE

Триба C L E O N I N I

Stephanocleonus (Eremocleonus) superciliosus (Gebler, 1832).

М ат е риа л. Бурятия, Баргузинский р-н, Баргузинская котловина, 15 км С пос. Баянгол,

сосняк на песках З дороги, 53°52ʹ49.50ʺ N, 110°20ʹ09.37ʺ E, 23.VII.2018 (А. А. Лысов), 1 самка.

Р ас пр о ст р а не н ие. Тува: Тувинская и Убсунурская котловины (неопубликованные

данные Б. А. Коротяева), Бурятия, Забайкальский край, Амурская обл. (Legalov, 2020), Монголия

(Тер-Минасян, 1979, 1988, как S. lobatus (Chevr.)).

Stephanocleonus (Stephanocleonus) amurensis Ter-Minassian, 1976.

Тер-Минасян, 1976 (Баргузинский р-н: 1 самец - паратип).

Р а спр о ст р а не н ие. Бурятия, Амурская обл., Монголия (Тер-Минасян, 1976).

Chromonotus bipunctatus (Zoubkoff, 1829).

М ат е риа л. Бурятия, Баргузинский р-н, 2 км ЮВ пос. Душелан, ивняк у края поля,

53°34ʹ49.7410ʺ N, 109°54ʹ39.5926ʺ E, 12.VI.2019 (Е. В. Софронова), 1 экз.

Р ас пр о ст р а не н ие. Большая часть степной зоны (Тер-Минасян, 1988), включая Бурятию

(Legalov, 2020).

Триба L I X I N I

Larinus (Phyllonomeus) scabrirostris Faldermann, 1835.

М ат е риа л. Бурятия, Баргузинский р-н, 2 км ЮВ пос. Душелан, петрофитно-степной склон,

53°34ʹ49.7410ʺ N, 109°54ʹ39.5926ʺ E, на Fornicium carthamoides subsp. orientalis (Serg.) Kamelin,

12.VI.2019 (Б. А. Коротяев), 1 экз.

825

Р асп ро ст р анени е. Юг Восточной Сибири (на запад до Иркутска) и Дальнего Востока

России, включая Бурятию (Legalov, 2020), Монголия, Северный Китай, Северная и Южная

Корея (Alonso-Zarazaga et al., 2017).

Lixus (Dilixellus) obliquus Faust, 1884.

Мат ер иа л. Бурятия, Баргузинский р-н, 2 км ЮВ пос. Душелан, ивняк у края поля,

53°34ʹ49.7410ʺ N, 109°54ʹ39.5926ʺ E, 12.VI.2019 (Е. В. Софронова), 1 экз.

Р асп ро ст р анени е. Юг Восточной Сибири, Монголия (Alonso-Zarazaga et al., 2017);

впервые приводится для Бурятии. Находка в Баргузинской котловине - самая северная для этого

вида.

СПИСОК ВИДОВ ЖУКОВ СЕМ. CURCULIONIDAE, НАСЕЛЯЮЩИХ

СТЕПНОЙ СКЛОН БЛИЗ ПОС. ИНА

Подсем. ENTIMINAE

Otiorhynchus ovatus ovatus (Linnaeus, 1758).

Основание склона, 14.VI.2019, брюшко.

Phyllobius (Angarophyllobius) femoralis Boheman, 1842.

Кошение по Caragana pygmaea, 13.VI.2019, 1 экз.

Phyllobius (Angarophyllobius) sofronovorum Korotyaev, sp. n.

Sitona onerosus Faust, 1890.

Кошение по Oxytropis oxyphylla (Pall.) DC и O. peschkovae Popov, 13-14.VI.2019, 4 экз.

Подсем. CURCULIONINAE

Tychius longulus Desbrochers, 1873.

Кошение по Oxytropis sp. на вершине увала у края редкого сосняка, 14.VI.2019, 5 экз.

Sibinia annulifera Pic, 1902.

Кошение по Silene jeniseensis Willd. в северо-западной части склона, 13-14.VI.2019, 5 экз.

П р им ечан и е. Это первое указание вида из Бурятии.

Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800).

Кошение по Linaria burjatica Bentham в западной части склона, 13-14.VI.2019, 16 экз.

П р им ечан и е. Это первое указание вида из Бурятии.

Rhinusa neta (Germar, 1821).

Кошение по Linaria burjatica Bentham в западной части склона, 14.VI.2019, 14 экз.

П р им ечан и е. Это первое указание вида из Бурятии.

Подсем. CONODERINAE

Zacladus thomsoni (Schultze, 1901).

У выходов скальных пород на северо-восточной границе склона на Phlojodicarpus sibiricus

(Fisch. ex Spreng.) Koso-Pol.,, 13-14.VI.2019, 5 экз.

826

Примечания. В изученном первым автором материале из Восточной Пале-

арктики нет вида, к которому можно было бы отнести название Allodactylus stierlini

Schultze, 1902; судя по описанию, оно может быть младшим синонимом Zacladus

thomsoni.

На склоне не были отмечены виды сем. Geraniaceae, на которых Zacladus thomsoni

встречается в Туве - Geranium sp. и Erodium sp. (вероятно, E. stephanianum Willd.,

единственный обычный в Туве вид, по: Определитель …, 1984), и жуки было собраны

со своеобразного восточносибирского зонтичного Phlojodicarpus sibiricus (Fisch. ex

Spreng.) Koso-Pol. Неподалеку от склона на краю пос. Ина 1 экз. Z. thomsoni был

найден на Erodium cicutarium (L.) L’Herit.

Thamiocolus nubeculosus (Gyllenhal, 1837).

Кошение по Phlomoides tuberosa в западной части склона, 13-14.VI.2019, 19 экз.

Ceutorhynchus potanini Korotyaev, 1980.

На Alyssum lenense у северо-восточной границы склона, 13.VI.2019, 1 экз.

П р им еча ни е. Это первое указание вида из Бурятии.

Prisistus bohemani (Colonnelli, 1986).

У нижнего края склона, 23.VII.2018, 1 экз.; 14.VI.2019, 2 экз.

Larinus (Phyllonomeus) scabrirostris Faldermann, 1835.

На Fornicium carthamoides subsp. orientalis у выходов скальных пород на северо-восточной

границе склона, 13-14.VI.2019, 5 экз.

Stephanocleonus (Stephanocleonus) lysovi Korotyaev, sp. n.

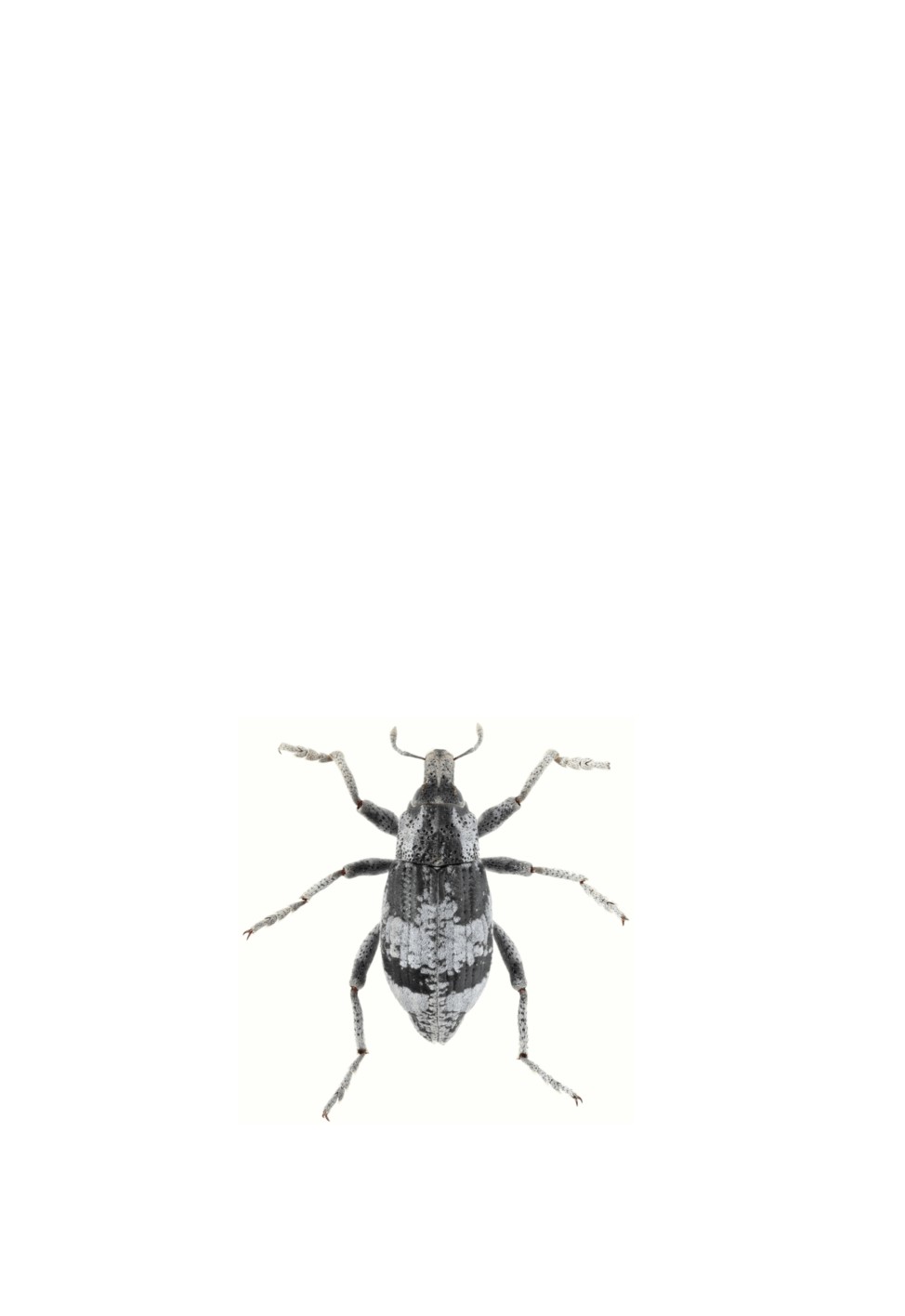

Stephanocleonus (Taeniocleonus) albofasciatus Ter-Minassian, 1972 (рис. 4).

У выходов скальных пород на восточной границе склона, на участке степи с обильной

Orostachys spinosa, 23-24.VII.2018, 2 экз.; на растениях O. spinosa, 13-14.VI.2019, 6 экз. и 2 ли-

чинки в почве в основаниях розеток.

Примечание. Представитель сем. Crassulaceae впервые установлен как кормовое

растение для рода Stephanocleonus и всего подсем. Lixinae.

Chromonotus bipunctatus (Zoubkoff, 1829).

В почвенную ловушку у восточной границы склона, 14.VI.2019, 1 экз.

Список видов долгоносиков, хотя и очень беден, включает преимущественно виды

не сорные, к числу которых с полной уверенностью нельзя отнести даже Otiorhynchus

ovatus, настолько обычный повсеместно в Западном Забайкалье, в том числе в уда-

ленных от населенных пунктов местах, что может быть давним вселенцем в этом ре-

гионе. Очень характерен таксономический состав выявленного комплекса - он вклю-

чает по 4 вида всех наиболее богатых видами в степной зоне Палеарктики подсемейств:

Entiminae, Curculioninae, Conoderinae (надтриба Ceutorhynchitae) и Lixinae.

827

В подсем. Entiminae 2 видами представлен подрод Angarophyllobius Kor. et Eg. рода

Phyllobius Germ., самый богатый видами в Восточной Сибири. Один из этих двух

видов - первый известный в нем фитофаг травянистых растений, да еще и связанный

с Pulsatilla turczaninovii из сем. Ranunculaceae, хорошо защищенного токсичными вто-

ричными метаболитами от неспецифических потребителей. Это самая интересная на-

ходка на склоне у Ины. Вероятно, Phyllobius sofronovorum очень стенотопен - на

обычной по всему склону P. turczaninovii жуки встречались только в верхней части

склона.

Тремя центральнопалеарктическими и одним восточнопалеарктическим видами

представлено подсем. Lixinae; характерны преобладание трибы Cleonini над Lixini

(3 против 1), резко отличающее центральноазиатские аридные ландшафты от среди-

земноморских, и наличие в составе комплекса двух узкоареальных видов самого бога-

того видами в трибе Cleonini рода Stephanocleonus Motsch. с наибольшим видовым

разнообразием в Монголии (Тер-Минасян, 1979).

Точных данных о соотношении видового разнообразия фитофагов, населяющих

разные типы растительных сообществ в разных климатических поясах и природных

зонах, очень немного. Высокое разнообразие долгоносиков было обнаружено ранее

у западной границы равнинной части Ставропольского края на изолированном

степном склоне площадью около 2 га с неплохо сохранившейся степной растительно-

стью, в которой были отмечены примерно 250 видов высших растений (Коротяев,

2000). С учетом последующих сборов вплоть до 2019 г. на склоне выявлено 180 видов

надсем. Curculionoidea, и на 1 вид долгоносикообразных жуков на этом участке прихо-

дится 1.4 вида высших растений. Изученный участок у пос. Ина примерно в 10 раз

превосходит по площади ставропольский, а разнообразие долгоносиков на нем оказа-

лось в 10 раз меньшим, и на 1 вид долгоносиков на этом участке приходится 6 видов

Рис. 4. Stephanocleonus (Taeniocleonus) albofasciatus T.-M., общий вид.

Фотография К. В. Макарова.

828

Рис. 5. Stephanocleonus (Taeniocleonus) albofasciatus T.-M. Фотографии А. П. Софронова.

1 - жук на кормовых растениях, 2 - личинка под выкопанной розеткой.

829

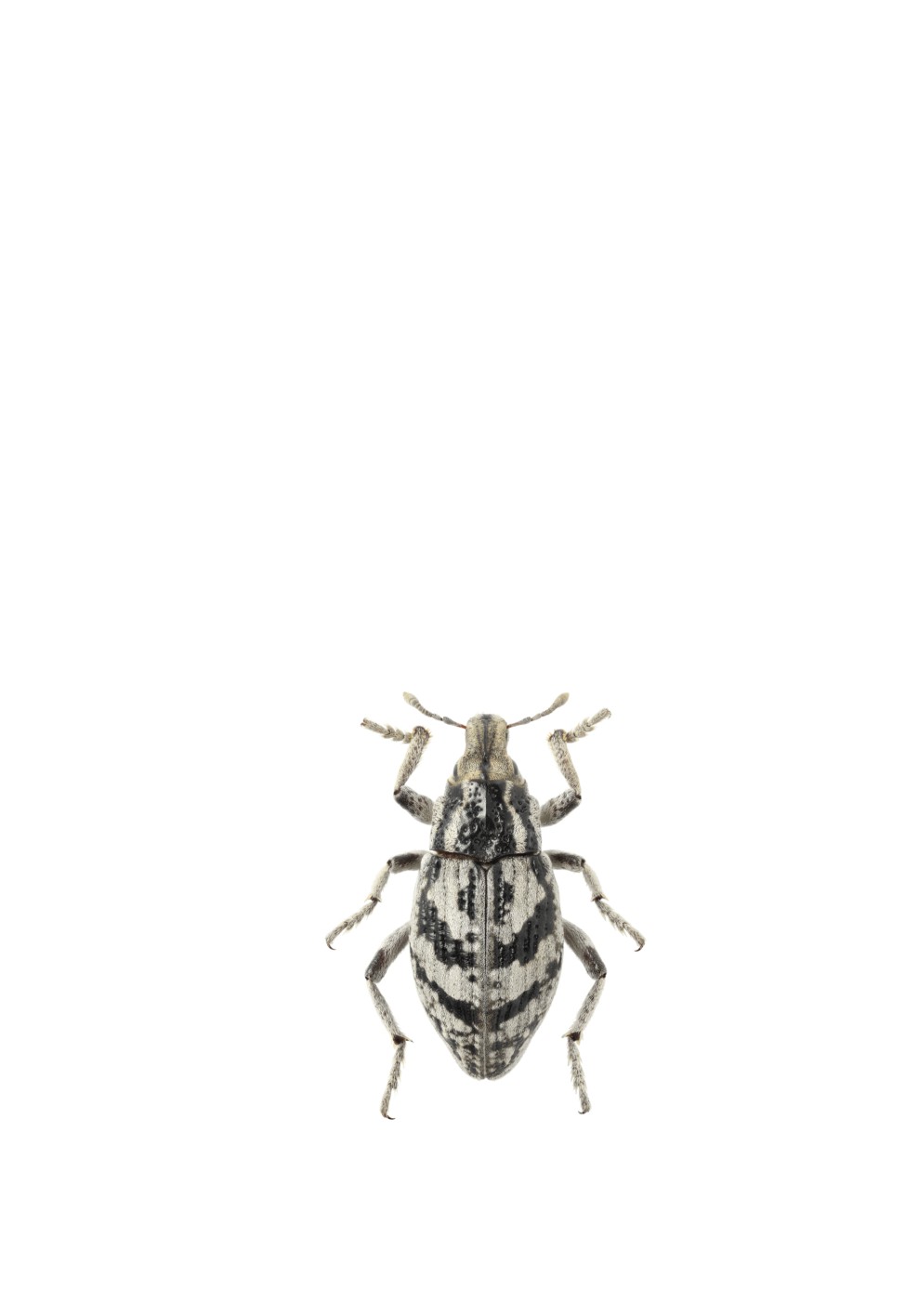

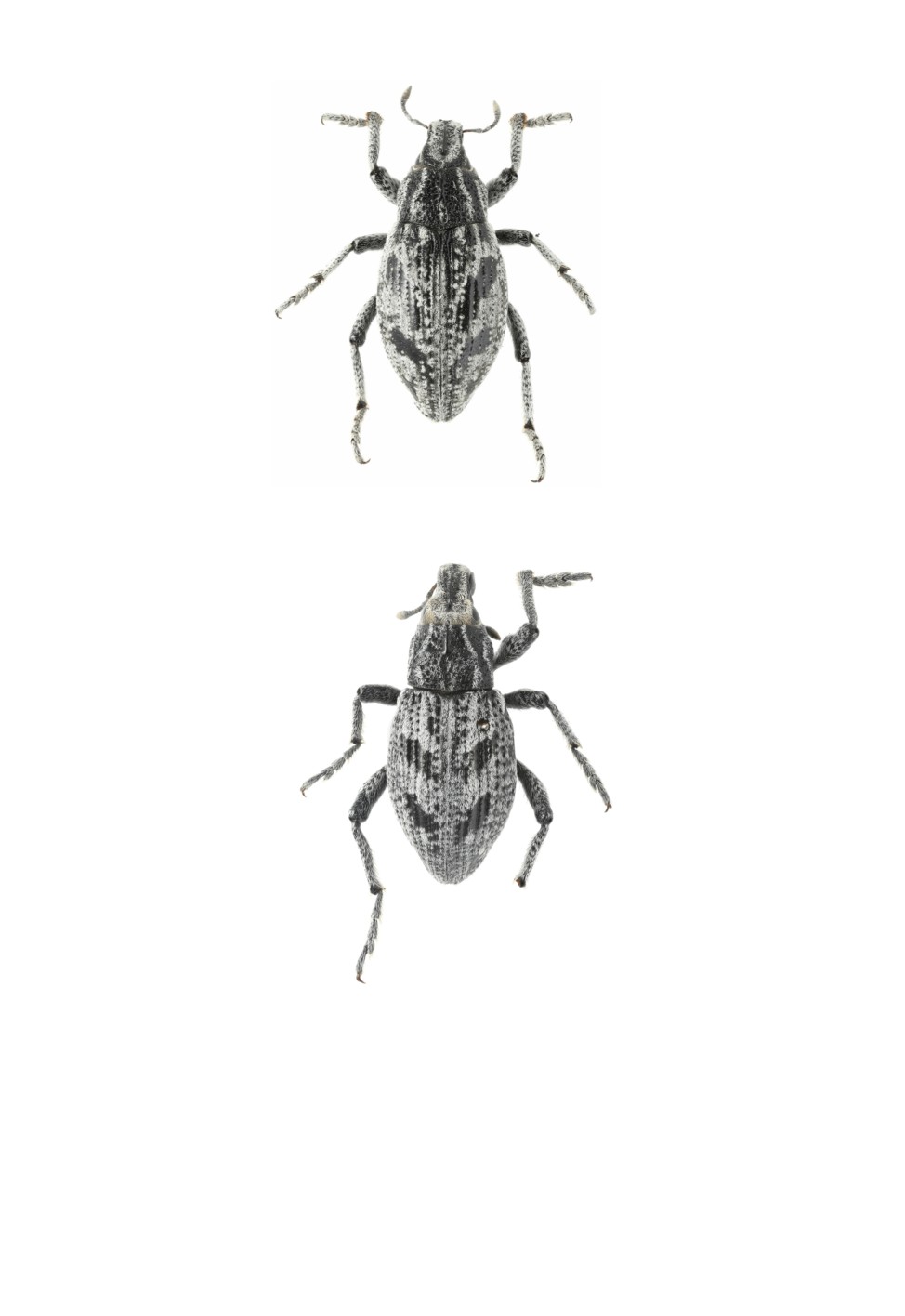

Рис. 6. Phyllobius sofronovorum Korotyaev, sp. n., общий вид самца (1) и самки (2).

Фотографии К. В. Макарова.

высших растений, вчетверо больше, чем на западной границе степной зоны. Причины

таких резких различий заслуживают изучения.

ОПИСАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ

Phyllobius (Angarophyllobius) sofronovorum Korotyaev, sp. n. (рис. 6, 7).

Мат ер иа л. Россия. Бурятия, Баргузинская котловина, пос. Ина, правый берег р. Ина,

степной склон с Artemisia frigida, 53°43ʹ59.96ʺ N, 110°15ʹ00.01ʺ E, на Pulsatilla turczaninovii,

14.VI.2019, 16 ♂, в том числе голотип, 17 ♀ (А. П. Софронов, Б. А. Коротяев); там же, 13.VI.2019

(А. П. Софронов, Е. В. Софронова, Б. А. Коротяев), 8 ♂, 8 ♀. «Баргузин, 9.VI.1912 (С. Ahnger),

1 ♀.

Са м ец. Головотрубка равной длины и ширины или едва поперечная, от глаз к началу средней

трети длины слабо сужена, затем постепенно расширена к вершине и там едва шире, чем в осно-

вании. Птеригии небольшие, не выдаются за контуры головотрубки. Спинка головотрубки в про-

дольном направлении почти плоская, отделена ото лба отчетливым понижением, чуть сужена к

середине, затем параллельносторонняя и в вершинной трети умеренно расширена, к вершине

умеренно или довольно сильно покато скошена. Треугольный эпистом слабо, иногда совсем не-

отчетливо ограничен сзади. Края спинки четкие, в средней части ширина ее составляет от 2/3 до

3/4 ширины лба. Срединная линия едва приподнята, спинка вдоль нее едва вдавлена. Лоб не-

много уже основания головотрубки, плоский, ширина его в 1.62-1.77 раза больше продольного

диаметра глаза. Глаза небольшие, круглые, умеренно выпуклые. Темя равномерно умеренно вы-

пуклое. Виски примерно равны по длине глазам, параллельные, слегка расходятся назад или за-

метно перетянуты в средней части. Поверхность головной капсулы и головотрубки матовая, в

830

очень густых мелких точках. Усики длинные, не очень тонкие. Рукоять вершиной заходит за

задний край глаза почти на диаметр глаза, слабо и довольно равномерно изогнута, умеренно и

постепенно или довольно резко утолщена в вершинной трети. Жгутик длинный; длина 1-го чле-

ника в 2.7 раза больше ширины, длина 2-го составляет 0.8 длины 1-го, 3-го - 0.8 длины 2-го, 4-й

едва длиннее 3-го и в 1.3 раза длиннее 5-го, 6-й короче соседних, 7-й сильнее расширен к прямо

срезанной, не округленной вершине. Булава коротковеретеновидная или чуть слабее сужена к

основанию, чем к вершине, в 2.17-2.31 раза длиннее ширины, равна по длине 2.5 вершинным

членикам жгутика вместе взятым.

Переднеспинка в 1.35-1.40 раза шире длины, довольно слабо округлена по бокам, наиболее

широкая обычно немного дистальнее середины, слабо сужена оттуда к основанию и сильнее - к

неглубокой, но отчетливой вершинной перетяжке, на диске более широкой и дальше отстоящей

от вершинного края. Основной перетяжки нет, задние углы переднеспинки тупые, чуть больше

90°, совершенно не приострены и не оттянуты. Диск слабо выпуклый в продольном направ-

лении и немного сильнее - в поперечном, наиболее выпуклый в средней части длины, иногда с

легким поперечным вдавлением позади середины. Срединная линия иногда едва приподнята и

выделяется гладкой скульптурой, остальная часть диска матовая, в густых мелких точках.

Щиток небольшой, треугольный, иногда округлен на вершине, плоский, иногда уменьшен и

слегка углублен.

Надкрылья в 1.68-1.83 раза длиннее ширины, со скошенными и в разной степени округлен-

ными, но всегда заметными плечевыми бугорками, в основании немного шире переднеспинки,

несильно и едва округло расширены к середине и затем умеренно и округло сужены к узко окру-

гленной вершине. Вершины надкрылий порознь коротко приострены и слегка расходятся. Вер-

шинный край надкрылий не отогнут, как у Ph. maculicornis Germ., но вершинный угол иногда

слегка вдавлен. Диск от основания умеренно выпуклый, чуть слабее в средней части длины;

вершинный скат довольно крутой. В поперечном направлении надкрылья более выпуклые, на

вершинном скате немного сильнее вдоль шва. Бороздки тонкие, из узких, почти штриховидных

неглубоких точек, иногда 1-5-я бороздки в основной половине или в средней трети с крупными

глубокими точками. Промежутки плоские или едва выпуклые, слегка блестящие между чешуй-

ками, с очень тонкой неотчетливой сетчатой микроскульптурой.

Ноги средней длины, довольно крепкие. Бедра широкие, передние чуть шире остальных, все

с острым зубцом среднего размера, иногда на передних бедрах он меньше, чем на средних и за-

дних. Голени длинные; передние прямые, лишь едва загнуты внутрь на вершине, внутренний

край их в вершинных 0.6 умеренно выемчатый, с негустыми короткими приподнятыми свет-

лыми волосками. Средние и задние голени прямые, их внутренний край в вершинной части

слабее выемчатый. Задние голени немного сильнее расширены к вершине, в вершинной поло-

вине их задневнутренняя поверхность слегка вдавлена и негусто покрыта очень тонкими при-

поднятыми волосками. Мукро на всех голенях короткое. Лапки средних пропорций; в передних

1-й членик вдвое длиннее ширины, 2-й в 1.5 раза длиннее и немного шире его, 3-й немного ко-

роче и в 1.7 раза шире 2-го; коготковый членик тонкий, слабо расширен к вершине, более чем на

2/3 своей длины выдается за вершину 3-го членика. В задних лапках 1-й членик немного более

чем вдвое длиннее ширины, 3-й по длине составляет 0.8 2-го и в 1.5 раза шире его.

1-й вентрит в средней трети довольно глубоко вдавлен, край его позади вдавления слабо угло-

вато выемчатый; вдавление заходит на основание 2-го вентрита; шов между 1-м и 2-м вентри-

тами на всем протяжении глубокий, по краям округло загнут вперед (к основанию вентрита).

Длина 1-го вентрита позади задних тазиков равна длине 2-го, едва более короткого, чем 2 следу-

ющие вместе взятые, на которых нет следов вдавлений. Анальный вентрит в средней трети ши-

рины глубоко вдавлен в вершинной половине; края вдавления к вершине повышаются, при ос-

мотре сбоку в продольном направлении дуговидные; дно вдавления в вершинной половине

гладкое, без точек.

831

Эдеагус (рис. 7) довольно короткий и широкий, в 2.4 раза длиннее ширины, параллельносто-

ронний, равномерно умеренно изогнут, с полностью равномерно склеротизованной вентральной

стороной (рис. 7, 2), ограниченной на всем протяжении по краям килями, сходящими на нет к

широкоовальным мембранозным окошкам на вершине, занимающим (каждое) чуть менее трети

ее ширины. Склеротизованные боковые края дорсальной поверхности эдеагуса узкие, одина-

ковой ширины на всем протяжении (рис. 7, 1). Вершинный отросток короткий, длина его состав-

ляет около трети ширины вершины эдеагуса, узкий, почти параллельносторонний, слабо ото-

гнут дорсально.

Тело черное; основная (не утолщенная) часть рукояти усиков и основания члеников жгутика

(иногда все членики целиком) красновато-коричневые, булава темно-коричневая до черной,

обычно с коричневатым основанием. Бедра обычно черные, голени от ярко красновато-корич-

невых до почти черных; иногда колени и обычно основания лапок коричневые, вершины лапок

всегда черные или почти черные. Весь верх густо покрыт мелкими прилегающими зелеными,

слабо блестящими чешуйками; на голове и головотрубке они преимущественно широколан-

цетные и узкоовальные, на переднеспинке - удлиненные и слегка расширены к обрезанной вер-

шине, на надкрыльях мельче, каплевидные или широкоовальные, по 5 или 6 поперек проме-

жутка, расположены густо, но не перекрываются краями. Бороздки не прикрыты чешуйками,

точки в них несут короткие прилегающие волоски. Торчащих чешуек или волосков нет даже на

боках вершинного ската надкрылий. Бедра в умеренно густых удлиненных чешуйках с широко

округленной или прямо срезанной вершиной, без торчащих волосков. Голени в менее густых

очень узких (вплоть до волосковидных) зеленых чешуйках. Лапки в умеренно густых и довольно

длинных светлых приподнятых волосках. Низ груди и первые 2 вентрита густо покрыты широ-

коовальными и каплевидными зелеными чешуйками, 3-й вентрит - более узкими и длинными

весловидными, 4-й вентрит в менее густых очень узких параллельносторонних чешуйках и при-

Рис. 7. Phyllobius sofronovorum Korotyaev, sp. n., гениталии самца. Фотографии Г. Э. Давидьяна.

1 - вид сверху, 2 - вид снизу, 3 - вершина эдеагуса, 4 - вид эдеагуса сбоку.

832

поднятых волосках, анальный вентрит в негустых приподнятых волосках и почти волоско-

видных зеленоватых чешуйках. Бока брюшка, а анальный вентрит - целиком с тонкими припод-

нятыми волосками, вдавление на анальном вентрите в вершинной половине голое, блестящее.

Са мка. Головотрубка слабо, но отчетливо поперечная (ширина в 1.1-1.2 раза больше длины),

на вершине слабее расширена, чем у самца, и заметно уже, чем в основании, отделена ото лба

хорошо заметным понижением. Ширина лба в 1.92 раза больше продольного диаметра глаза.

Ширина переднеспинки в 1.39-1.45 раза больше длины. Надкрылья в 1.59-1.67 раза длиннее

ширины, со скошенными и в разной степени округленными, но всегда заметными плечевыми

бугорками, в основании немного шире переднеспинки, умеренно и почти прямолинейно расши-

рены к середине и затем сильно округло сужены к узко округленной вершине. Шов на вер-

шинном скате не приподнят. Бедра ненамного уже и тоньше, чем у самца, и почти с такими же

крупными зубцами. Голени заметно уже, чем у самца; передние в средней части почти не расши-

рены внутрь и в вершинной половине их внутренний край лишь едва выемчатый, вершина пе-

редней голени уже, чем у самца, слабее расширена внутрь и с менее крупным мукро, в средней

части слабее выдается вперед. Задневентральная поверхность задней голени вдавлена слабее и

лишь в вершинной трети, опушение вдавленного участка реже и короче. Мукро на задней голени

едва заметно. Анальный вентрит не вдавлен.

Длина тела 4.40-5.20 мм.

С р ав ни те льн ы е з ам еча ни я. Новый вид хорошо отличается от всех ранее

известных одноцветным густым покровом из небольших прижатых зеленых чешуек

при отсутствии хотя бы полуприподнятых чешуек или волосков даже на боках вер-

шинного ската надкрылий. В определительную таблицу видов подрода Angaro-

phyllobius (Коротяев, Егоров, 1977) Ph. sofronovorum может быть включен следующим

образом.

18 (11). Надкрылья с явственно, обычно сильно округленными плечами и заметно

округленными боками и густым равномерным покровом из чешуек, без торча-

щих чешуек или волосков. Крыльев нет.

19 (20). Тело в густом равномерном и одноцветном покрове из небольших ярко-зеле-

ных овальных чешуек. Анальный вентрит самца глубоко вдавлен почти по всей

длине, края вдавления довольно сильно выпуклые. Дорсальная сторона эдеагуса

на всем протяжении мембранозная, без плотной склеротизации в основной тре-

ти; вентральная поверхность слабо равномерно вдавлена и по краям ограничена

на всем протяжении невысокими острыми килями. Длина тела 4.4-5.2 мм. На

Pulsatilla turczaninovii. Бурятия: Баргузинская котловина

............................................................................ Ph. sofronovorum Korotyaev, sp. n.

20 (19). Тело в густых сероватых чешуйках с примесью светло-коричневых, образую-

щих неотчетливый мелкопятнистый рисунок. Анальный вентрит самца неглубо-

ко вдавлен, края вдавления умеренно выпуклые. Дорсальная сторона эдеагуса

в средней трети с плотной склеротизацией; вентральная поверхность слабо рав-

номерно выпуклая и по краям без острых килей (рис. 8). Длина тела 5.5-6.0 мм.

На кустарниках. Магаданская обл

Ph. kolymensis Kor. et Eg.

Э ти моло гия. Новый вид назван в честь А. П. Софронова и Е. В. Софроновой,

первыми нашедших его близ пос. Ина.

833

Рис. 8. Phyllobius kolymensis Korotyaev et Egorov, самец, общий вид жука и эдеагус сверху.

Фотография Г. Э. Давидьяна.

Stephanocleonus lysovi Korotyaev, sp. n. (рис. 9; 10, 1-3).

Мат ер иа л. Россия. Бурятия, Баргузинская котловина: пос. Ина, правый берег р. Ина,

степной склон с Artemisia frigida, 53°43ʹ59.96ʺ N, 110°15ʹ00.01ʺ E, выведены из куколок, най-

денных у корня A. frigida 22.VII.2018, 2 ♀ (Б. А. Коротяев); там же, под A. frigida, 13-14.VI.2019

(Б. А. Коротяев), 1 ♂ - голотип; 1.5 км ЮЗ пос. Бодон, каменистый склон над святыней Бухэ-

Шулун, 53°41ʹ58.90ʺ N, 110°03ʹ53.05ʺ E, под A. frigida, 22.VII.2018, 1 ♀ (остатки жука без головы,

левых ног, части правых передней и задней лапок и анального вентрита) (Б. А. Коротяев):

пос. Душелан, 7 км ССВ оз. Большое Алгинское, степь, 4.VIII.1997 (В. Г. Шиленков), 1 ♂;

оз. Большое Алгинское, 3-4.VIII.1997 (А. Шаврин), 1 ♂.

С ам ец. Головотрубка в 1.6 раза длиннее ширины, сильно изогнута и отделена ото лба глу-

боким понижением, примерно равной ширины у основания и у вершины, в основной половине

параллельносторонняя, в вершинной довольно сильно округлена по бокам. Края спинки голово-

трубки тупые, не приподняты в виде килей, без понижения в средней части. Спинка по бокам от

срединного киля едва покатая наружу, матовая, густо морщинисто-точечная. Срединный киль

развит в основных 3/4 длины головотрубки, высокий и узкий в основной половине и постепенно

сходит на нет к точке на границе вершинной четверти спинки. Края киля в основной половине

крутые, но не приподняты в виде боковых килей. Вершинный край спинки не приподнят в виде

канта, плавно скошен, в средней половине слабо выдается вперед, по краям округлен. Эпистом

едва выражен в виде маленького, неотчетливо ограниченного слабовыпуклого треугольника,

834

спинка позади эпистома морщинисто-точечная. Бока головотрубки в основной половине уме-

ренно вдавлены, немного глубже вдоль верхних краев, обособляя их в виде тупой складки, и

негусто покрыты грубыми точками на фоне мелкой неравномерной и неоднородной пункти-

ровки. Усики довольно короткие. Лоб довольно глубоко вдавлен по всей ширине чуть отступя от

глаз, в густой мелкой пунктировке.

Переднеспинка в 1.34 раза шире длины, с почти прямыми боками, едва сходящимися к не

очень глубокой уступообразной вершинной перетяжке, отделяющей вершинные 0.2. Диск уме-

ренно выпуклый в поперечном направлении, уплощен в средней части и лишь едва выпуклый в

продольном направлении. Основной край широко округлен и в центре не оттянут. Вершинный

край в центре почти прямой. Заглазничные лопасти довольно крупные. Поверхность диска не-

ровная, группы крупных глубоких точек образуют две пары неотчетливых вдавлений - косых

через белую дискальную полосу проксимальнее середины и округлых на темной (голой) части

диска сразу дистальнее середины. В основной половине развито довольно глубокое узкое пред-

щитковое вдавление, в которое обрывается тупая продольная складка в вершинной половине.

Точки на диске разделены неравномерными плоскими промежутками с мелкими точками.

Щиток треугольный, хорошо заметен.

Надкрылья обратнояйцевидные, в 1.43 раза длиннее ширины, наиболее широкие немного

проксимальнее середины, сверху умеренно выпуклые в продольном и поперечном направле-

ниях. Бороздки на покрытых чешуйками участках очень неглубокие и довольно узкие, в голых

перевязях широкие и глубокие, из круглых точек, углубленных посередине.

Ноги средних пропорций; передние бедра умеренно, средние и задние - немного слабее була-

вовидно утолщены и расширены. Голени почти совершенно прямые, лишь передние слегка во-

гнуты в средней части; почти параллельносторонние на большей части длины. Передние голени

на вершине с небольшой лопастью, прикрывающей основание 1-го членика лапки, но направ-

ленной вперед и не образующей расширения наружу. Внешний край передних голеней на вер-

Рис. 9. Stephanocleonus (Stephanocleonus) lysovi Korotyaev, sp. n., самка, общий вид.

Фотография К. В. Макарова.

835

Рис. 10. Stephanocleonus (Stephanocleonus) spp., эдеагус сверху (1, 4, 7) снизу (2, 5, 8)

и сбоку (3, 6, 9). Фотографии Г. Э. Давидьяна.

1-3 - S. lysovi sp. n., 4-6 - S. tricarinatus (F.-W.), 7-9 - S. amurensis T.-M.

836

шине с 8 короткими лопастевидными светлыми шипиками, разделенными узкими промежут-

ками. Внутренний край в вершинной половине с грубой скульптурой и неотчетливыми

зернышками. Мукро на передних голенях довольно короткое и широкое, треугольное с округлен-

ными боками, направлено почти перпендикулярно внутрь и почти во фронтальной к голени

плоскости. Наружный вершинный угол средних голеней округлен и несет ряд узкотреугольных

светлых шипиков, продолженный на вершинный край и менее густой, чем на передних голенях.

Внутренний край голеней с грубой мелкозернистой скульптурой, но без отдельных более

крупных зернышек. Мукро не средних голенях примерно такой же длины, как на передних, но

почти вдвое уже. Шипики на вершине задних голеней еще длиннее и уже, и на внешнем крае уже

и шире расставлены, чем на вершинном крае. Мукро на задних голенях короткое, притуплено.

Лапки умеренно длинные. 1-й членик передних лапок треугольный, вдвое длиннее ширины; 2-й

членик в 1.12 раза шире длины, умеренно округлен по бокам; 3-й примерно равен 2-му по длине

и ширине, по бокам едва округлен, лопасти его на вершине узко округлены. Коготковый членик

равномерно умеренно расширен к вершине. Подошва 1-го членика без волосяных щеток. На 2-м

членике узкие и короткие щетки развиты только в вершинной половине, на 3-м занимают не-

много больше половины его длины и разделены почти на 2 своих ширины. Средние лапки

немного уже и длиннее, 2-й членик в 1.2 раза длиннее ширины, 3-й едва поперечный. Задние

лапки значительно длиннее и уже средних, длина их 1-го членика в 2.7, длина 2-го - в 1.8 раза

больше ширины.

1-й и 2-й вентриты глубоко вдавлены, 3-й и 4-й едва вдавлены в средней части, анальный вен-

трит в вершинной половине вдавлен немного сильнее предыдущих, на вершине плавно и неглу-

боко выемчатый.

Эдеагус (рис. 10, 1-3) узкий, почти равномерно и довольно сильно изогнут дорсовентрально,

почти цилиндрический, лишь в средней части длины слегка сдавлен с боков и на виде сбоку

расширен; на вершине узко оттянут и умеренно изогнут. Мембранозная срединная часть дор-

сальной стороны очень узкая. Вентральная сторона в вершинных 0.4 с мембранозным окошком

в средней трети.

Са мка. Головотрубка в 1.7 раза длиннее ширины. Переднеспинка в 1.28-1.34 раза шире

длины. Надкрылья удлиненно-обратнояйцевидные, наиболее широкие едва проксимальнее сере-

дины, в 1.55-1.57 раза длиннее ширины. Лапки немного короче и уже, в передних 3-й членик

заметно короче 2-го, сильнее расширен к вершине и округлен. Подошвы лапок с рудиментами

волосяных щеток лишь на 3-м членике, хорошо заметными на передних и очень узкими на

остальных парах. 1-й вентрит слабо вдавлен, 2-й - уплощен в средней части. Ноги с редкими

торчащими тонкими волосками, немного более густыми и длинными в основной четверти пе-

редних бедер, но не образующими густой щетки, как у S. deportatus (Chevr.).

Верх с контрастным рисунком. Лоб и верхняя сторона головотрубки густо, но с просветами

покрыты очень маленькими узкими белыми чешуйками, направленными на головотрубке назад

и к средней линии и закрученными в спираль перед глазами, а на лбу - направленными назад.

Гребень срединного киля головотрубки и лоб с узкой голой полосой. Рукоять и жгутик усиков в

негустых узких, почти волосковидных прилегающих чешуйках и с мутовками более длинных

приподнятых чешуек. Переднеспинка с сильно изогнутыми полосами из немного более ши-

роких заостренных чешуек, отделенными от белого покрова боков голыми полосами почти

такой же ширины в средней части длины и расширенными у основания и вершины. Внутренние

края предщиткового вдавления у молодых жуков с немного менее густыми чешуйками, которые

сохраняются недолго. Надкрылья с двумя парами косых полос, передняя из которых продолжена

до оснований 5-го и 6-го промежутков или отделена от них покрытым чешуйками участком.

Предвершинная перевязь иногда заканчивается на 5-м промежутке, но иногда продолжена на 6-й

и 7-й, где она прерывается пятнышками из белых чешуек на задних краях точек бороздок. Бока

переднеспинки и надкрылий в умеренно густых узких белых чешуйках. Бедра, голени и верх

лапок в густом и почти однородном покрове из узких прилегающих белых чешуек и с негустыми

торчащими белыми волосками; местами в основании торчащих волосков заметны нерезкие

837

Рис. 11. Stephanocleonus (Stephanocleonus) hexagrammus (Fåhr.), самка, общий вид.

Фотография К. В. Макарова.

Рис. 12. Stephanocleonus (Stephanocleonus) amurensis T.-M., самец, общий вид, паратип

из Баргузинской котловины. Фотография К. В. Макарова.

черные голые точки. Верхняя сторона бедер в вершинной трети с контрастными голыми пят-

нами.

Длина тела 8.4-10.1 мм, ширина надкрылий 3.9-4.7 мм.

Ср а в нит ел ьны е з ам еча ни я. Новый вид внешне очень сходен с обычным на

юге Забайкалья S. hexagrammus (Fåhr.) (рис. 11), но хорошо отличатся от него покры-

838

тыми чешуйками боками надкрылий, у S. hexagrammus голыми, и строением голово-

трубки: у S. lysovi sp. n. она заметно уже, равномерно изогнута, без широкого

вдавления, отделяющего вершинную часть, и боковые края ее спинки при осмотре

сбоку равномерно дуговидные. По строению головотрубки и эдеагуса S. lysovi sp. n.

более сходен с S. tricarinatus (Fisch.) и S. amurensis T.-M. (рис. 12), но отличатся от

обоих отсутствием резких боковых ветвей у срединного киля головотрубки и слабее

вдавленным лбом, а также слабее изогнутой головотрубкой, слившейся с белым по-

кровом на боках переднеспинки белой полосой - у двух других видов она отделена от

голых сверху и на большей части боков, и немного менее грубой скульптурой над-

крылий. Основание брюшка у самцов S. amurensis с довольно глубоким узким про-

дольным вдавлением, как у нового вида, но, как и весь низ груди, передние и средние

тазики и основания бедер, густо покрыты длинными торчащими волосками (почти как

у S. deportatus ), которых нет у S. lysovi sp. n. По форме эдеагуса S. lysovi sp. n. почти

неотличим от S. tricarinatus (рис. 10, 4-6), но вентральная сторона эдеагуса у него с

узким мембранозным окошком, которого нет у этого вида. От S. amurensis, у которого

тоже есть мембранозное окошко на вентральной стороне эдеагуса (рис. 10, 7-9),

S. lysovi sp. n. отличается значительно более узким параллельносторонним эдеагусом.

Эт им ол о ги я. Новый вид назван в честь Алексея Александровича Лысова, води-

теля Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (Иркутск), с которым мы провели

две замечательные экспедиции в 2018 и 2019 гг.

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы глубоко благодарны К. В. Макарову (Московский педагогический государ-

ственный университет) и Г. Э. Давидьяну (Всероссийский институт защиты растений

РАН, С.-Петербург-Пушкин) за изготовление фотографий жуков для этой статьи,

В. Г. Шиленкову (Иркутский государственный университет) за предоставление инте-

ресного материала из Бурятии, А. А. Лысову (Институт географии им. В. Б. Сочавы

СО РАН, Иркутск) за блестящее транспортное обеспечение экспедиций и помощь в

проведении исследований, а также дирекции Института общей и экспериментальной

биологии СО РАН (Улан-Удэ) за возможность размещения на стационаре института

в пос. Ина для проведения полевых исследований. Выполнение этого исследования

было бы невозможно без помощи и консультаций наших товарищей по экспедициям,

ботаников О. А. Аненхонова (Институт общей и экспериментальной биологии СО

РАН, Улан-Удэ) и В. В. Чепиноги (Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,

Новосибирск), которых мы от души благодарим.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена в рамках государственных заданий Зоологического института

РАН (рег. № АААА-А19-119020690101-6 и 122031100272-3) и Института географии

им. В. Б. Сочавы СО РАН (рег. № АААА-А17-117041910172-4) при поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (проекты 18-05-00557, 19-54-53014

и 19-04-00565). Исследование Б. А. Коротяева выполнено на основе коллекции ЗИН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Байкал (атлас).1993. Г. И. Галазий (ред.). М.: Издательство Федеральной службы геодезии и картографии

России.

Винокуров Н. Н., Канюкова Е. В., Голуб В. Б. 2010. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) ази-

атской части России. Новосибирск: Наука, 320 с.

839

Коротяев Б. А. 2000. О необычно высоком разнообразии долгоносикообразных жуков (Coleoptera,

Curculionoidea) в степных сообществах Северного Кавказа. Зоологический журнал 79 (2): 242-246.

Коротяев Б. А., Егоров А. Б. 1977. Обзор долгоносиков рода Phyllobius Germ. (Coleoptera, Curculionidae) фа-

уны Восточной Сибири, Дальнего Востока СССР и Монголии и замечания о видах из других районов.

Насекомые Монголии. Вып. 5. Л.: Наука, Ленинградское отделение, с. 379-449.

Коротяев Б. А., Аненхонов О. А., Софронова Е. В., Софронов А. П., Чепинога В. В. 2020. Предварительные

результаты изучения реликтовых сообществ с участием вяза японского на западной границе его ареа-

ла. В кн.: Отчетная научная сессия по итогам работ 2019 г. Тезисы докладов. 26-28 октября 2020 г.

СПб.: Зоологический институт РАН, с. 24-25.

Определитель растений Тувинской АССР. 1984. М. Н. Ломоносова и др. Новосибирск: Наука, 335 с.

Тер-Минасян М. Е. 1976. Новый вид рода Stephanocleonus Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) из Амурской

области, Забайкалья и Монголии. Труды Зоологического института АН СССР. Т. 62, с. 41-42.

Тер-Минасян М. Е. 1979. Обзор жуков-долгоносиков рода Stephanocleonus Motsch. (Coleoptera, Curculionidae).

Насекомые Монголии. Вып. 6. Л.: Наука, Ленинградское отделение, с. 184-342.

Тер-Минасян М. Е. 1988. Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР. Корневые долгоносики

(триба Cleonini). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 235 с. (Определители по фауне СССР, издавае-

мые Зоологическим институтом АН СССР; вып. 155).

Тер-Минасян М. Е., Медведев Л. Н. 1975. Особенности состава и стациального распределения Cleoninae

(Coleoptera, Curculionidae) лесостепной и пустынно-степной зон Монголии. Насекомые Монголии. Л.:

Наука, Ленинградское отделение, вып. 3, с. 285-293.

Чабаненко Е. В., Легалов А. А. 2009. Обзор фауны жуков-долгоносиков подсемейства Lixinae (Coleoptera,

Curculionidae) степей Бурятии. Вестник Томского государственного университета. Биология 2 (6):

Alonso-Zarazaga M. A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P.,

Korotyaev B., Lyal C. H. C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A.,

Silfverberg H., Skuhrovec J., Trizna M., Velázquez de Castro A. J., Yunakov N. N. 2017. Cooperative

Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías Electrónicas SEA 8: 1-729.

Gültekin L., Korotyaev B. A., Dorofeyev V. I., Nikulina O. N. 2003. Cleoninae Biodiversity in NE Anatolia and

Biology of Selected Species. Report on the Collaborative Linkage Grant No. 978845 of the NATO Science

Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, 15 p.

Konstantinov A. S., Korotyaev B. A., Volkovitsh M. G. 2009. Insect biodiversity in the Palearctic Region. In:

R. Foottit, P. Adler (eds). Insect Biodiversity: Science and Society. 1st edition. Oxford, United Kingdom:

Blackwell Publishing, p. 107-162.

Legalov A. A. 2020. Revised checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excluding Scolytidae and

Platypodidae) from Siberia and the Russian Far East. Acta Biologica Sibirica 6: 437-549.

ASSEMBLAGES OF THE HETEROPTENANS AND WEEVILS (HETEROPTERA;

COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) IN THE PETROPHYTIC STEPPE

OF THE BARGUZINSKAYA DEPRESSION, BURYATIA

B. A. Korotyaev, E. V. Sofronova, A. P. Sofronov

Key words: steppe entomofauna, heteropterans, weevils, species diversity, new species,

Transbaikalia, Mongolia, Lixinae, Phyllobius, Stephanocleonus.

SUMMARY

A motley grass steppe site with an area of 25 hectares was investigated on a slope of the right

bedrock coast of the Ina River, a left tributary of the Barguzin River in Buryatia. The assemblage of

the heteropterans in the area was found to consist of only 30, and that of the weevils, of 16 species.

The host plant to weevil species ratio at this site near the northeastern boundary of the steppe zone is

about 6 : 1, i. e., fourfold that in the plain part of Stavropol Territory close to the western boundary

of the steppe zone in its most diverse although least preserved part. Two new wingless species of

weevils with apparently very narrow ranges, probably restricted to the Barguzinskaya Depression,

are described - Phyllobius (Angarophyllobius) sofronovorum Korotyaev, sp. n. and Stephanocleonus

(Stephanocleonus) lysovi Korotyaev, sp. n.

840