ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 102, 4, 2023

УДК 595.75 (94)

НОВЫЕ РОД И ВИД ЦИКАДОВЫХ ИЗ АВСТРАЛИИ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОВОЙ ПОДТРИБЕ ТРИБЫ RISIINI

(HOMOPTERA, DICTYOPHARIDAE)

© 2023 г. А. Ф. Емельянов

Зоологический институт РАН

Университетская наб., 1, С.-Петербург, 199034 Россия

e-mail: hemipt@zin.ru

Поступила в редакцию 2.10.2023 г.

После доработки 8.11.2023 г.

Принята к публикации 8.11.2023 г.

Описан новый монотипный род Deuterrisius gen. n. с типовым видом Deuterrisius

tobiasi sp. n. - второй представитель трибы Risiini в австралийской фауне и в Нотогее в целом.

Новый род наиболее близок к первому, также австралийскому, роду Austrorgerius Woodward, эти

два рода обособлены в новую подтрибу Deuterrisiina subtrib. n. Для нового рода характерно

уникальное строение интералярного щитка, вершина которого в отличие от всех остальных ци-

кадовых образована участком заднеспинки; неполное развитие этой конструкции присуще роду

Austrorgerius.

Ключевые слова: Auchenorrhyncha, Fulgoroidea, Dictyopharidae, Risiini, Австралия, новый род,

уникальный мезометанотальный щиток.

DOI: 10.31857/S0367144523040068, EDN: SBNZTB

Описываемый в этой статье новый род Deuterrisius gen. n. с единственным видом

Deuterrisius tobiasi sp. n. (рис. 1; 2, 1-4; 3, 5-8; 4, 1-5; 7, 3) близок к роду Austrorgerius

Woodward, 1960, также монотипному (типовой вид Austrorgerius collinus Woodward,

1960: рис. 2, 5; 3, 1-4; 5, 1-4; 6, 1, 2; 7, 1, 2). Новый вид был найден В. И. Тобиасом в

юго-восточной части штата Южная Австралия на берегу залива Спенсер близ г. Порт-

Пири, очень далеко от местонахождения Austrorgerius collinus.1

Род Austrorgerius Woodward был установлен Т. Е. Вудвордом (Woodward, 1960) как

первый австралийский представитель подсем. Orgeriinae по материалу единственного

собственного сбора в австралийском штате Квинсленд на вершине горы Тиброгарган

и с тех пор более нигде не был обнаружен, судя по отсутствию соответствующих

публикаций. Вудворд сблизил его с южноафриканским (капским) родом Risius Stål.

1 В. И. Тобиас (1929-2011), сотрудник Зоологического института РАН, выдающийся специалист

по наездникам сем. Braconidae, посетил Австралию в 1978 г. и вместе с австралийскими

коллегами совершил там экспедиционную поездку с целью сбора насекомых.

660

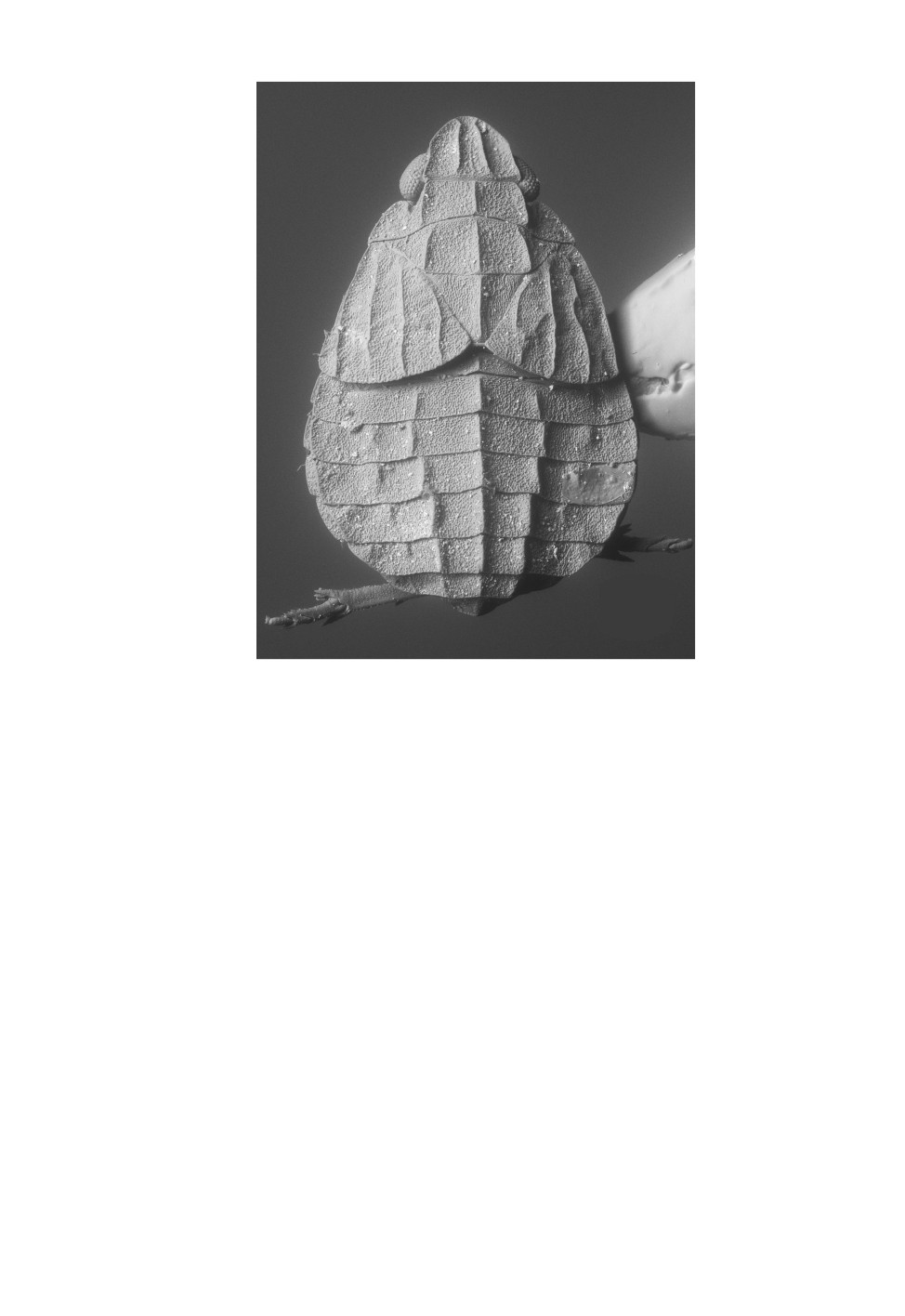

Рис. 1. Deuterrisius tobiasi gen. et sp. n. Общий вид сверху, голотип. Сканирующая

электронная микрофотография (СЭМ) Р. А. Ракитова.

Двумя годами позже публикации Вудворда Р. Г. Фенна (Fennah, 1962), развивая клас-

сификацию Ф. Мьюира (Muir, 1930), разделил Orgeriinae на трибы и в трибе Orgeriini

выделил три подтрибы, в том числе Risiina, к которой помимо типового отнес и род

Austrorgerius, подчеркнув его близость к роду Risius. В настоящее время она рассма-

тривается в ранге трибы Risiini, так как по многим признакам значительно отличается

от Orgeriini (см. ОБСУЖДЕНИЕ).

Триба R I S I I N I Fennah

Подтриба D E U T E R R I S I I N A Emeljanov, subtrib. n.

Типовой род Deuterrisius gen. n.

Отличия новой подтрибы от номинативной представлены в виде таблицы.

1(2). Корифа разделена резкими килями на три продольные полосы. Ареолет сзади

ограничен четко выраженным килем. На вершине задних голеней ровный косой

внешний ряд из 4 зубцов противопоставлен крупному внутреннему зубцу, у ос-

нования которого с медиальной стороны имеется тупой выступ - рудимен-

661

тарный 2-й зубец внутренней группы. На 1-м членике задних лапок на вер-

шинных зубцах нет субапикальных щетинок. Вершина щитка среднеспинки

сравнительно узко или широко поперечно обрублена; элитры смыкаются, от-

ступя назад от его края, или полностью разъединены

Deuterrisiina subtrib. n.

Состав: Austrorgerius Woodward, 1960; Deuterrisius gen. n.

2(1). Поле корифы без парных (раздвинутых) продольных килей. Ареолет неразличим

или, если различим, сзади отграничен тонкой бороздкой либо нитевидным

килем. Зубцы на вершине задних голеней четко разделяются на внешнюю и

внутреннюю группы - 3 + 3; средний зубец внешней группы короче краевых, во

внутренней группе зубцы образуют по высоте косой ряд, внешний зубец самый

длинный. На вершине 1-го членика задних лапок зубцы, за исключением кра-

евых, несут субапикальные щетинки. Вершина щитка среднеспинки более или

менее заострена, элитры плотно примкнуты к щитку и сомкнуты друг с другом

на всем протяжении

Risiina Fennah, 1962.

Состав: Risius Stål, 1859.

Род DEUTERRISIUS Emeljanov, gen. n.

Типовой вид Deuterrisius tobiasi sp. n. (рис. 1; 2, 1-4; 3, 5-8; 4, 1-5; 7, 3).

Ди а гно з. Близок к роду Austrorgerius Woodward, 1960, особенно сходны общий

габитус и строение головы, но новый род четко отличается от него отсутствием бо-

ковых килей постклипеуса (ср. рис. 2 и 6), строением щитка и степенью редукции

элитр (ср. рис. 3, 4 и рис. 8).

Тело умеренно дорсовентрально уплощено (рис. 2, 3, 4), как и у Austrorgerius

(рис. 5, 1, 2; 6, 1; 7, 1). Корифа (рис. 1, 3, 5, 7, 8) пятиугольная, плоская, примерно на

половину своей длины выступает вперед от глаз, ее краевые кили и пара продольных

промежуточных килей, разделяющих ее поверхность на три почти равноширокие по-

лосы, резкие, боковые полосы немного шире; средний киль корифы, идущий по дну

средней полосы, очень слабый, спереди исчезающий. Промежуточные кили корифы

сзади слегка отогнуты наружу, спереди, примерно от уровня передних краев глаз,

плавно слегка сближаются и субапикально, тупоугольно переламываясь, расходятся;

углы перелома соединены поперечным килем, так что перед ним на вершине головы

образуется ячейка в форме почти правильного пятиугольника, которая, по-видимому,

соответствует апикальной ячейке у видов Risius (Fennah, 1967, figs. 7, 8, 12) и ряда

других фулгороидов из разных семейств. У Deuterrisius, так же как у Austrorgerius,

клиновидные, вытянутые поперечно тригоны отделяют боковые части верхнего края

метопы от переднего края корифы, при этом киль верхнего края метопы (нижний край

тригона) ослабевает и сглаживается в медиальном направлении так, что у вершины

головы резко выражены только промежуточные кили метопы и сглажены ее краевые

кили. У Deuterrisius промежуточные кили метопы сходятся на вершине головы (впа-

дают в апикальную мозоль, callus apicalis), тогда как у Austrorgerius они упираются в

край корифы раздельно на некотором удалении от вершины головы (от callus apicalis)

и друг от друга (ср. рис. 3, 2 и 3, 6); соответственно ареолет у Austrorgerius шести-

гранный, а у Deuterrisius пятигранный. Медиальная вершина тригона у Austrorgerius

упирается в точку соединения края корифы и промежуточных килей метопы,

662

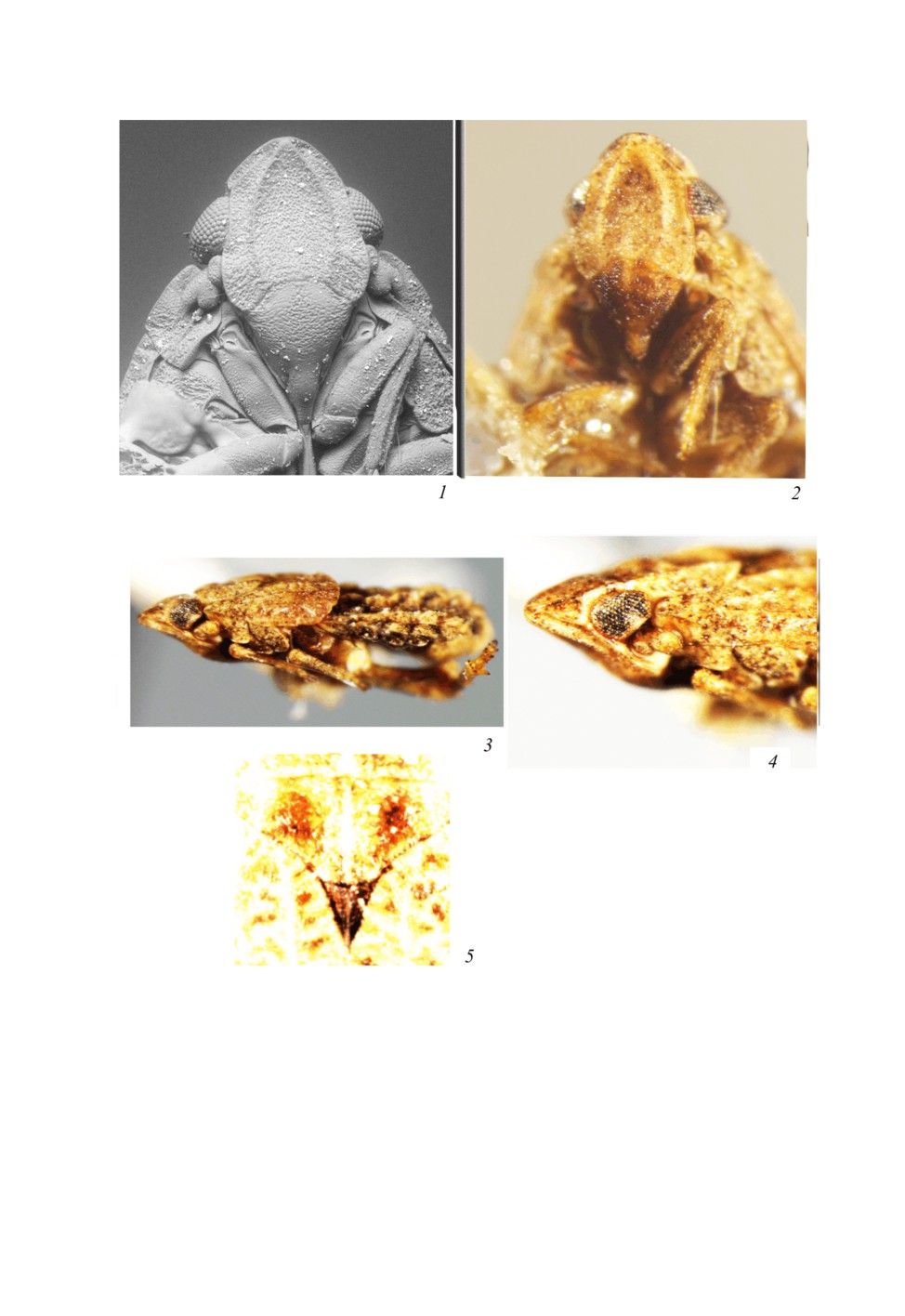

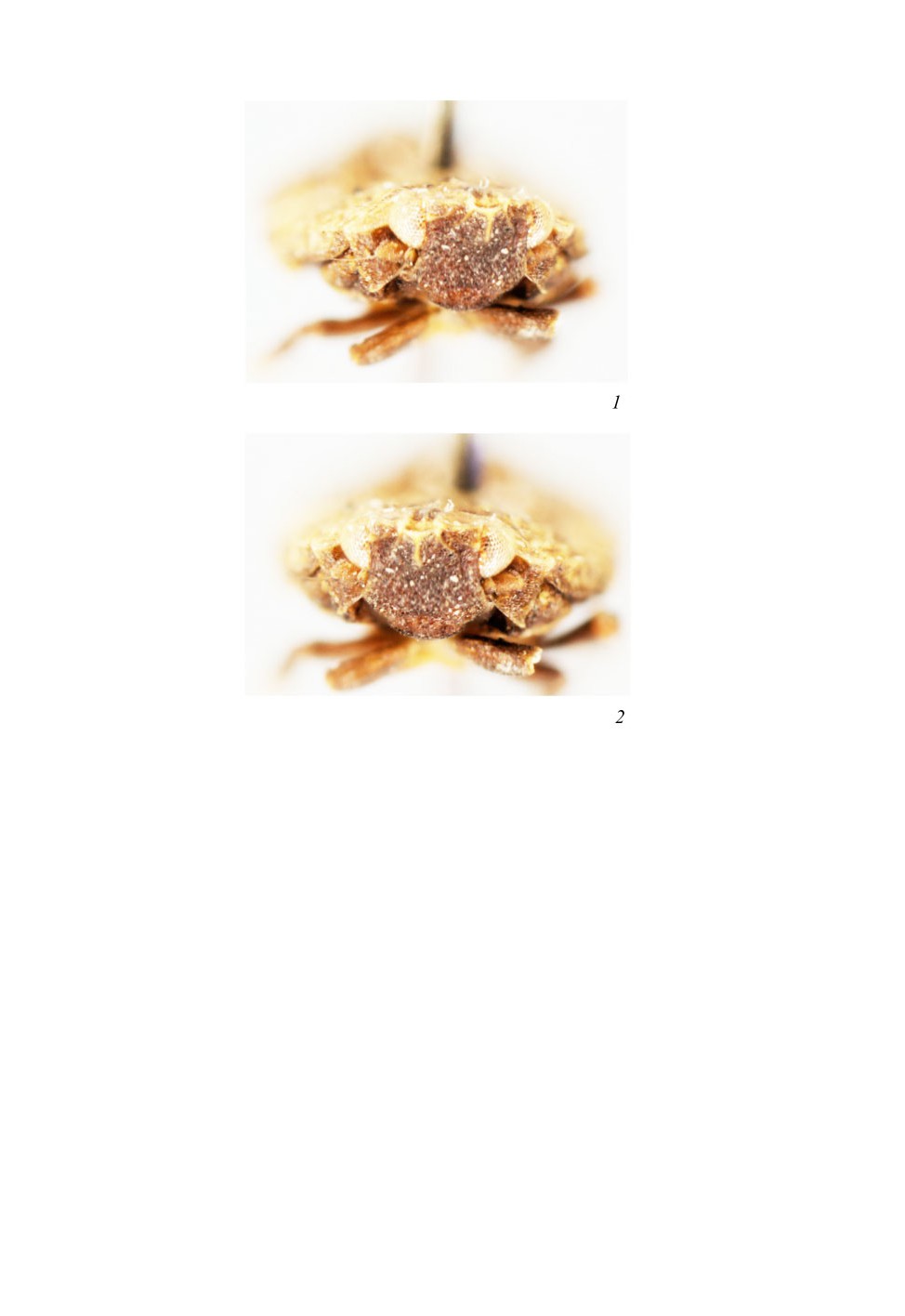

Рис. 2. Deuterrisius tobiasi gen. et sp. n.

1 - передняя часть тела снизу, СЭМ; 2 - передняя часть тела снизу; 3 - общий вид сбоку;

4 - передняя часть тела сбоку, 5 - область щитка.

1 - фото Р. А. Ракитова, 2-5 - фото Д. Е. Щербакова.

663

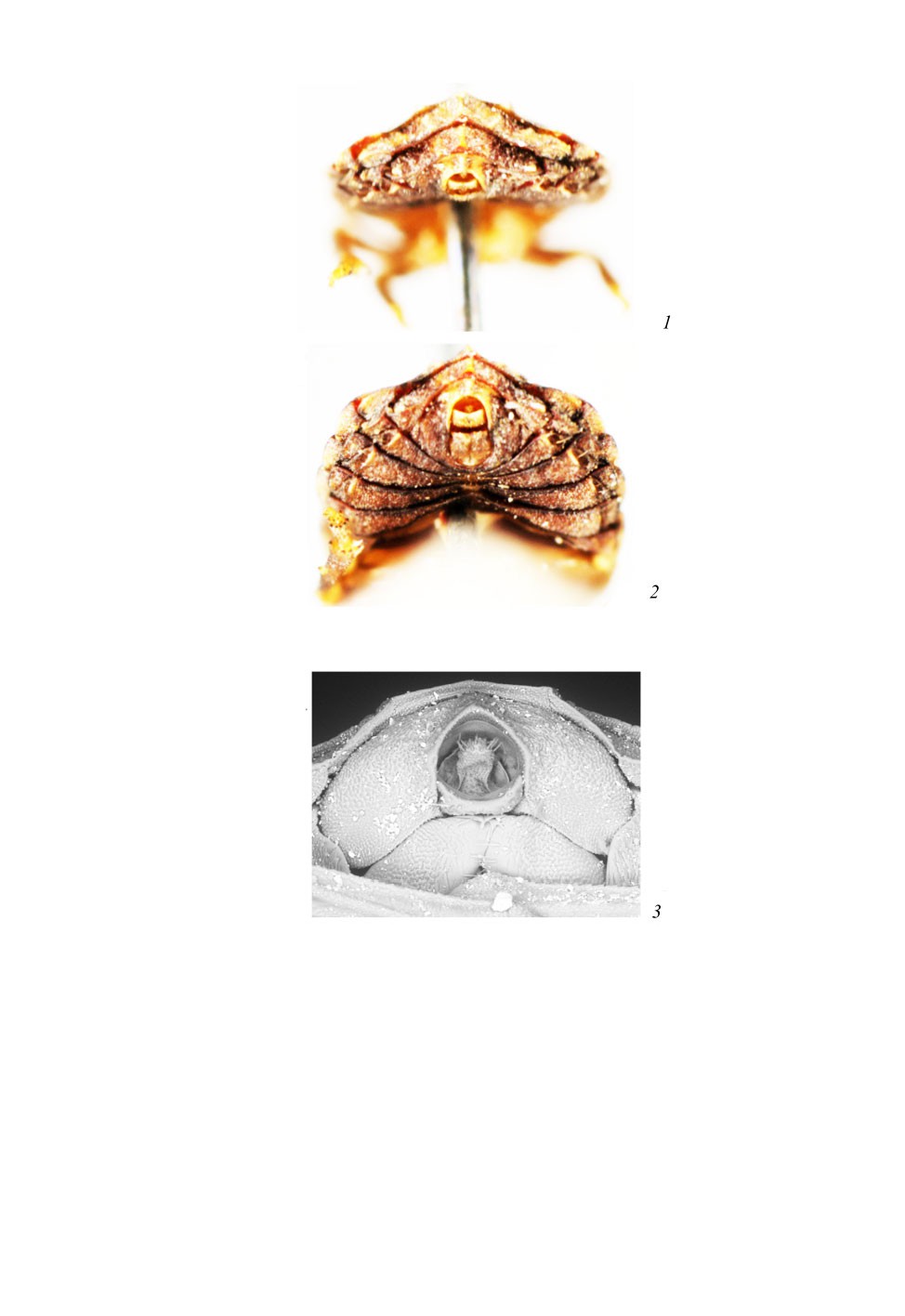

Рис. 3. Austrorgerius collinus Woodward (1-4) и Deuterrisius tobiasi gen. et sp. n. (5-8).

1, 5 - схема расположение килей на передней части головы; 2, 6 - голова спереди-снизу (лицо);

3, 7 - общий вид сверху, фотография; 4, 8 - общий вид сверху, контурный рисунок по рис. 3, 3, 7.

3 - фото от м-ра M. Вебба, 7 - фото Д. Е. Щербакова.

664

а у Deuterrisius - в свободный край корифы, в обоих случаях, однако, напротив вершин

боковых килей ареолета. Средний киль метопы намечен только у края клипеуса; на-

против, у Austrorgerius он (слабо) развит только у вершины головы. Клипеальная (эпи-

стомальная) граница метопы неглубоко трапециевидно вогнутая. На метопе у края

постклипеуса между исчезающими промежуточными килями на фотографии в скани-

рующем микроскопе (рис. 2, 1) заметна слабая бороздка, ограничивающая участок в

форме поперечно вытянутого прямоугольника с округленными углами, который по по-

ложению соответствует лбу (frons) в терминах общей морфологии насекомых; он

может быть распознан и у Austrorgerius (рис. 5, 4). Клипеус клиновидный, полого вы-

пуклый, без четкой интерклипеальной границы. Постклипеус со слабо выраженным

средним килем и без боковых килей. У Austrorgerius развиты средний киль на пост-

клипеусе и своеобразные боковые кили в его базальной трети (рис. 3, 2; 5, 3, 4). Хо-

боток доходит до основания задних вертлугов. Усики, так же как у Austrorgerius

(рис. 5, 4), с боковым шишковидным выступом на педицелле, отклоненным апикально

и немного выступающим дистальнее основания флагеллума (рис. 4, 3). Сходное обра-

зование есть у Risius omega Fennah (Fennah, 1967, fig. 12d).

Переднеспинка (рис. 1; 3, 7, 8; 4, 1) крупная, ее длина по средней линии больше по-

ловины длины корифы; спереди ее диск такой же ширины, как корифа, несет резкие

средний и боковые кили, последние немного расходятся назад. Передний край диска

приблизительно прямой, задний край слабо вогнутый; задний край парадискальных

полей слабо выпуклый. Боковые края верха переднеспинки слабо выпуклые, расходя-

щиеся назад примерно под углом 45º. Позади глаз в своей передней половине парадис-

кальные поля несут продольное коническое вдавление, ослабевающее в каудальном

направлении и латерально ограниченное коротким килем.

Новый род наиболее резко отличается от Austrorgerius уникальным строением инте-

ралярного щитка (рис. 1; 3, 7, 8; 4, 1), сформированного не только частью средне-

спинки, как обычно, но с прибавлением медиального участка заднеспинки, который

образует завершение всей конструкции, при этом щитковая часть среднеспинки при-

обретает форму трапеции. В целом щиток треугольный (имеет очертания треуголь-

ника, близкого к равнобедренному), но его каудальная половина представлена клино-

видным участком заднеспинки, боковые углы которого совпадают с задними концами

боковых килей диска среднеспинки; межсегментная граница в пределах щитка (задний

край среднеспинки) почти прямая, слегка тупоугольно выступает назад. На щитке раз-

виты резкий средний киль, пересекающий его целиком, и резкие же боковые кили

диска среднеспинки, умеренно расходящиеся назад, а спереди лежащие медиальнее

задних концов боковых килей диска переднеспинки. У Austrorgerius задний край

щитка среднеспинки также поперечно обрублен (рис. 2, 5; 3, 3, 4; 5, 2), но на гораздо

более узком (коротком) участке; поверхность заднеспинки, в отличие от Deuterrisius,

не лежит на одном уровне с поверхностью (щитка) среднеспинки (рис. 2, 5; 3, 3, 4;

5, 2), а на толщину элитр погружена так, чтобы верхняя поверхность элитр, как обычно

у насекомых, составляла единую поверхность со щитком. Элитры позади обрубленной

вершины щитка (как обычно, целиком сформированного среднеспинкой) смыкаются

на достаточно протяженном отрезке, однако позади вершины щитка их края сходятся

не сразу, оставляя клиновидное зияющее пространство (рис. 2, 5; 3, 3, 4), которое у

Deuterrisius занимает метанотальный участок надстроенного щитка. На заднеспинке в

треугольной прорехе также заметен средний киль, он обозначает линию линочного

растрескивания шкурки насекомого.

665

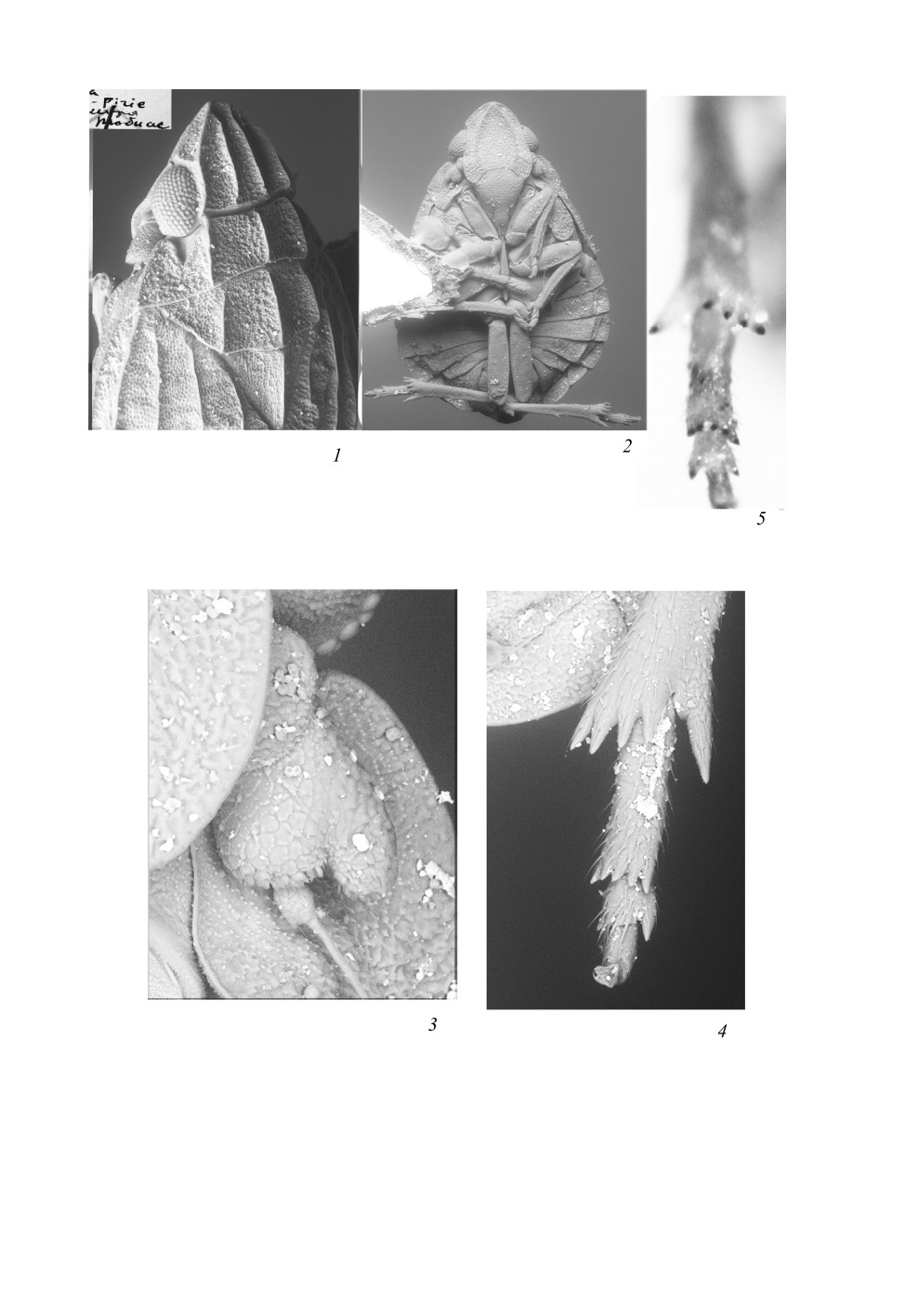

Рис. 4. Deuterrisius tobiasi gen. et sp. n.

1 - передняя часть тела, вид косо сверху-слева; 2 - общий вид снизу; 3 - усик; 4 - вершина задней

голени и лапка снизу; 5 - задняя голень и лапка, вид снизу.

1-4 - СЭМ Р. А. Ракитова; 5 - фото Д. Е. Щербакова.

666

Рис. 5. Austrorgerius collinus Woodward.

1 - вид сбоку, 2 - вид сверху, 3 - вид косо снизу-слева, 4 - вид снизу.

Фото от м-ра М. Вебба.

667

Рис. 6. Austrorgerius collinus Woodward, вид косо спереди, 2 аспекта.

Фото от м-ра М. Вебба.

Элитры (рис. 1; 3, 7) неподвижные, тегулы отсутствуют. Костальные края элитр рас-

ходятся назад, они вместе с боками переднеспинки и головы образуют в целом

плавную выпуклую линию - контур тела, продолжаемую дальше краем брюшка, наи-

большая ширина тела приходится на III и IV сегменты брюшка. Задний край элитр

находится на том же уровне, что и вершина интералярного щитка, которая их разде-

ляет, притом, что, так же как и у Austrorgerius (см. рис. 3, 3, 4), элитры достигают вер-

шинами III тергита брюшка. Элитры несут резкие немного неровные продольные

кили - субкостальный (субкосто-радиальный), медиальный, кубитальный и кла-

вальный, последний спереди отходит от медиального (заднего, если бы это были нор-

мально развитые, годные для полета распростертые крылья) примерно напротив зад-

него конца бокового киля диска среднеспинки. Наиболее резко выражен субкостальный

киль, по которому костальное поле отогнуто вниз.

668

Рис. 7. Austrorgerius collinus Woodward, самец, и Deuterrisius tobiasi gen. et sp. n.,

вид сзади (1, 3) и сзади-снизу (2).

1, 2 - фото от М. Вебба; 3 - СЭМ Р. А. Ракитова.

Ноги (рис. 4, 2, 4, 5) сравнительно короткие, на задних голенях только 2 боковых

зубца - коленный и у середины голени. На вершине голени 5 зубцов - 4 + 1, внешний

самый длинный и мощный, у его основания медиально различим бугорок, который,

по-видимому, представляет собой рудимент 2-го зубца внешней группы (рис. 4, 4).

Контрастно выделяющийся по величине внешний зубец на вершине задней голени ха-

669

рактерен также для многих Cixiidae, см., например, рисунок у Емельянова (Емельянов,

2015, рис. 8), а также у имаго и нимф сем. Derbidae, в частности, особенно вырази-

тельно, например, в родах Cedusa Fowl., Vekunta Dist. и Saccharodite Kirk. из разных

триб (Yang, Yeh, 1994)]. На 1-м членике лапки 5 зубцов без субапикальных щетинок,

на 2-м членике только пара краевых зубцов, между которыми ряд из 3 или 4 крепких

щетинок, такое строение можно толковать как переходное к двузубчатому 2-му чле-

нику, свойственному более продвинутым семействам Fulgoroidea. Вершины 1-го и

2-го члеников задних лапок (см. рис. 4, 4, 5) не растопырены, в отличие от бесспорных

представителей Dictyopharidae и Fulgoridae.

На брюшке сверху (рис. 1; 3, 7, 8) развиты средний, промежуточные и сублате-

ральные кили, хорошо развиты средний и промежуточные на всех видимых тергитах

(III-VIII); сублатеральные нечеткие, расплывчатые, на III тергите отсутствуют.

Средний киль непрерывный. Промежуточные кили образуют посегментно ступен-

чатую последовательность, так как смежные концы килей на смежных тергитах не

совпадают точно, а слегка смещены вбок медиально, начиная с V сегмента, на III сег-

менте смещение также медиальное. Сублатеральные кили прерывистые, развиты

только в передних половинах каждого сегмента, на III (и VIII ?) сегментах их нет, рас-

положены так же уступчато, как и промежуточные.

У Deuterisius и Austrorgerius, в отличие от Risius, мягкая плевральная складка, укры-

вающая дыхальца, не сдвинута на дорсальную поверхность, обращена латерально.

Со с т а в. В роде известен один вид.

Deuterrisius tobiasi Emeljanov, sp. n. (см. рис. 1; 2, 1-4; 3, 5-8; 4; 7, 3).

Голотип, ♂: Австралия, штат Южная Австралия, env. Port-Pirie, sea shore, 29.IV.1978,

V. I. Tobias leg. Голотип будет отправлен в Австралийскую национальную коллекцию насекомых

(CSIRO ANIC), Канберра.

Общий тон окраски светло-бурый, неравномерный, как бы линялый, с темными нерезкими

крапинками. Постклипеус затемнен до темно-бурого. На брюшке сверху посегментно у боковых

краев более крупные нерезкие темно-бурые пятна. Низ груди, включая ноги, так же как и верх,

светло-бурый. Брюшко снизу затемнено сильнее, темно-бурое со светлыми размытыми крапин-

ками.

Длина тела самца 2.5 мм, самка неизвестна.

ОБСУЖДЕНИЕ

Благодаря любезности мистера М. Вебба (Mr. M. Webb, Естественноисторический

музей в Лондоне; NHMUK) я получил серию фотографий паратипа Austrorgerius

collinus (NHMUK), сделанных по его просьбе. Сравнение полученных фотографий с

рисунками Т. Е. Вудворда показало отдельные неточности на его рисунках в изобра-

жении килей на голове имаго и позволило увидеть некоторые детали, отсутствующие

в его описании. У Austrorgerius (рис. 3, 1, 3-5, 7, 8), так же как и у Deuterrisius, име-

ется четкий ареолет, средний киль корифы у Austrorgerius в отличие от Deuterrisius

выражен хорошо и доходит до ареолета, но его не пересекает. У Вудворда средний

киль ошибочно изображен доходящим до апикальной мозоли, т. е. пересекающим об-

ласть ареолета, задняя граница которого (киль) не показана.

670

Наиболее выразительна уникальная синапоморфия в строении головы Austrorgerius

и Deuterrisius, которая представлена парой продольных килей на корифе (см. рис. 1; 3,

3, 4, 7, 8); эти кили, возможно, образовались в результате раздвоения среднего киля, по

которому, в частности, происходит растрескивание оболочки насекомого при линьке.

Ничего подобного, как кажется, среди прочих Fulgoroidea не известно. У личинок,

судя по рисункам Вудворда (Woodward, 1960), этих промежуточных килей нет.

Конструкция корифы (у имаго) выглядит так, словно промежуточные кили метопы,

парные, продолжились на корифу до затылка; при этом сохраняется ареолет, сзади

ограниченный поперечным килем от средней полосы, тянущейся назад до затылка.

Таким образом, верхнюю поверхность головы Austrorgerius и Deuterrisius можно тол-

ковать как корифу в узком смысле с добавлением ареолета. Корифу, объединенную с

ареолетом, я предлагаю называть оксикорифой; подобное образование встречается

еще у Delphacidae и Caliscelidae, преобразованный ареолет бывает выражен у неко-

торых настоящих Orgeriinae и у некоторых Capenini (Dictyopharinae). При всем разно-

образии строения головы в базальном сем. Delphacidae (см. рис.: Asche, 1985) среди

его представителей, пожалуй, наиболее часто обособляется оксикорифа (у Neopunana

Asche, Asiraca Latr., Ugyopana Fenn., Pentagramma V. D., Kelisia Fieb., Stenocranus

Fieb., Macrocorupha Muir, Bambucibatus Muir, Delphacellus Haupt, Laccocera V. D.,

Megamelanus Fieb., Nataliana Muir, Sardia Mel. и др.). При развитии медиального поля

метопы, простого или со средним килем, ареолет как бы сливается с этим полем, од-

нако граница все же иногда сохраняется, как, например, у нимфы Ugyops Guerin-

Meneville IV возраста, изображенной там же у M. Аше (Asche, 1985, fig. 96c). По-

добный ареолет и оксикорифа характерны также для Caliscelidae, по крайней мере,

оксикорифа четко выражена у имаго и личинок Bocra ephedrae Em. (см. рисунок:

Emeljanov, 1999) и Peltonotellus punctifrons Horv. (см. рисунок: Логвиненко, 1975),

у личинок Ommatidiotus dissimilis Fall. и Symplana sp. (Emeljanov, 1999), у имаго

Acromega scurrilis Stål (Ануфриев, Емельянов, 1988), Asarcopus phaedo Fenn. (Fennah,

1967) и др. Возможно, у личинок членение эпикраниума выражено четче.

Другой уникальной особенностью, свойственной только Deuterrisius, является стро-

ение щитка, о котором уже говорилось в его описании.

О систематическом положении Risiini

Принадлежность родов Risius и Austrorgerius к Orgereiinae и к Dictyopharidae вообще

вызывает большие сомнения. Выявление родства Risius и Austrorgerius + Deuterrisius

требует углубленного анализа с привлечением новых признаков. От типичных

Dictyopharidae и Fulgoridae трибу Risiini отличает ряд следующих признаков.

1. Короткие ноги с малым количеством боковых зубцов - их всего 2 у Deuterrisius

и 2 или, реже, 3, у Austrorgerius.

2. Не растопыренные, почти параллельные, зубцы на вершине 1-го и 2-го члеников

задних лапок (рис. 4, 4, 5).

3. Отсутствие раздувающихся мембранозных образований на фаллотеке.

4. Стилусы без зубцов.

5. Обедненный набор сенсорных ямок у личинок.

671

По сравнению с типичными Dictyopharidae (и Fulgoridae) у Risiini сокращено коли-

чество сенсорных ямок на переднеспинке личинок. На дискально-парадискальном

поле их всего 4 (2 + 2) у Risius и 3 (2 + 1) у Austrorgerius. У Austrorgerius Т. Е. Вудворд

на среднеспинке, заднеспинке и брюшке не показывает ямки вообще, ничего не го-

ворит он и о ямках на метопе. В то же время у Dictyopharidae и Fulgoridae на дискаль-

но-парадискальном поле ямки многочисленные, многорядные, даже у личинок I воз-

раста. Их здесь 6 (3 + 3), обильны они и на брюшке (Емельянов, 1980, 1994; Emeljanov,

2001).

БЛАГОДАРНОСТИ

Особую благодарность я выражаю Р. А. Ракитову (Палеонтологический институт

РАН, Москва; ПИН) за изготовление фотографий с помощью сканирующего электрон-

ного микроскопа TESCAN VEGA, Д. Е. Щербакову (ПИН) за изготовление фото-

графий, м-ру Мику Веббу и м-ру Кену Веррифилду (Mr. Mick Webb, Mr. Ken Werrifield,

London, UK) за изготовление и предоставление фотографии паратипа Austrorgerius

collinus, хранящегося в Британском музее. Я очень благодарен также В. М. Гнездилову

(ЗИН) и Д. Е. Щербакову (ПИН) за разнообразную помощь при подготовке данной

публикации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена на основе коллекции Зоологического института РАН (гостема

№ 122031100272-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ануфриев Г. А., Емельянов А. Ф. 1988. Подотряд Cicadinea (Auchenorrhyncha) - Цикадовые. В кн.: П. А. Лер

(ред.). Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 2. Равнокрылые и полужесткокрылые. Л.:

Наука, с. 12-495.

Емельянов А. Ф. 1980. Филогения и эволюция носаток подсемейства Orgeriinae (Homoptera, Dictyopharidae).

Чтения памяти А. Н. Холодковского. Доклад на тридцать втором чтении 10 апреля 1979 г., с. 1-96.

Емельянов А. Ф.

1994. Морфологические особенности личинок семейства носаток (Homoptera,

Dictyopharidae). II. Возрастные изменения. Энтомологическое обозрение 73 (3): 645-665.

Емельянов А. Ф. 2015. Цикадовые семейства Cixiidae России и сопредельных территорий. Определители по

фауне России, издаваемые Зоологическим институтом РАН. Вып. 177. СПб.; М.: Товарищество науч-

ных изданий КМК, 253 с.

Логвиненко В. М. 1975. Фулгороïднi цикадовi Fulgoroidea. Фауна Украïни. Т. 20, вип. 2. Киïв: Наукова думка,

288 с.

Asche M. 1985. Zur Phylogenie der Delphacidae Leach, 1815 (Homoptera Cicadina Fulgoromorpha). Marburger

Entomologische Publikationen 2: 1-912.

Emeljanov A. F. 1999. Notes on delimitation of families of the Issidae group with description of a new species of

Caliscelidae belonging to a new genus and tribe (Homoptera, Fulgoroidea). Zoosystematica Rossica 8 (1):

61-72.

Emeljanov A. F. 2001. Larval characters and their ontogenetic development in Fulgoroidea (Homoptera, Cicadina).

Zoosystematica Rossica 9 (1) 2000: 101-121.

Fennah R. G. 1962. New orgeriine Dictyopharidae from South Africa (Homoptera). Annals of the Natal Museum 15

(1): 219-245.

Fennah R. G.1967. New and little known Fulgoroidea from South Africa (Homoptera). Annals of the Natal Museum

18 (3): 655-714.

Muir F. 1930. On the classification of the Fulgoroidea. Annals and Magazine of Natural History, Ser. 10 6: 461-478.

Woodward T. E. 1960. Studies on Queensland Hemiptera. Part IV. - The first record of Orgeriinae (Fulgoroidea;

Dictyopharidae) from Australia. University of Queensland Papers, Department of Entomology 1 (10):

149-156.

672

Yang Chung-Tu, Yeh Wen-Bien. 1994. Nymphs of Fulgoroidea (Homoptera: Auchenorrhyncha) with descriptions of

two new species and notes on adults of Dictyopharidae. Chinese Journal of Entomology, Special Publication

No. 88: i-iv, 1-189.

A NEW GENUS AND SPECIES OF THE CICADINA FROM AUSTRALIA

BELONGING TO A NEW SUBTRIBE OF THE TRIBE RISIINI

(HOMOPTERA, DICTYOPHARIDAE)

A. F. Emeljanov

Key words: Auchenorrhyncha, Fulgoroidea, Dictyopharidae, Risiini, Australia, new genus,

unique meso-metanotal scutellum.

SUMMARY

Описан второй представитель трибы Risiini из Австралии - новый вид и род Deuterrisius

tobiasi gen. et sp. n., близкий к единственному до сего времени известному представителю

австралийских Risiini - Austrorgerius collinus Woodward. Отмечается проблематичность положе-

ния трибы Risiini в сем. Dictyopharidae.

673