ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ РОССИИ

УДМУРТЫ ТУКЛИНСКОГО РОДА В XVII - НАЧАЛЕ XX В.

ПО ДАННЫМ ПРЕДАНИЙ И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Н.В. Пислегин, В.С. Чураков

старший научный сотрудник | отдел исторических исследований Удмуртского инсти-

тута истории, языка и литературы, Удмуртский федеральный исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук (ул. им. Татьяны Барамзиной 34,

Ижевск, 426067, Россия)

старший научный сотрудник | отдел исторических исследований Удмуртского инсти-

тута истории, языка и литературы, Удмуртский федеральный исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук (ул. им. Татьяны Барамзиной 34,

Ижевск, 426067, Россия)

Ключевые слова

Удмуртия, удмурты, родовая система, род-выжы, Тукля, генеалогия, этнографическое

краеведение

Аннотация

Одним из относительно крупных удмуртских генеалогических родов является род Тукля,

привлекающий к себе внимание исследователей с конца XIX в. До сих пор наиболее со-

держательной работой, посвященной его изучению, остается статья С.Е. Ласточкина,

увидевшая свет в 1926 г. В настоящем исследовании мы сопоставили опубликованные и

архивные источники с историческими преданиями, проанализировали процесс форми-

рования сети поселений представителей туклинского рода, а также осветили их контак-

ты, возникавшие в процессе расселения, с соседними удмуртскими родами и народами.

В статье приведены дополнительные сведения о бытовавших в прошлом у туклинцев

традиционных религиозных культах. Сочетание исторических и этнографических сви-

детельств прошлого позволило нам представить наиболее подробную на сегодняшний

день картину формирования трех центров расселения членов рода Тукля.

“золотое десятилетие” отечественного, советского, краеведения в Удмуртии

были предприняты значительные усилия, направленные на сбор исче-

В

зающих свидетельств прошлого: создавались общества и кружки по

широкому изучению Удмуртского края и его народов, организовывались эт-

нографические, археологические и фольклорно-лингвистические экспеди-

ции, в том числе с привлечением специалистов из центральных научных

Статья поступила 12.04.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 08.06.2021

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в. по данным

преданий и письменных источников // Этнографическое обозрение. 2022. № 2. С. 101-118.

Pislegin, N.V., and V.S. Churakov. 2022. Udmurty tuklinskogo roda v XVII - nachale XX v. po

dannym predanii i pis’mennykh istochnikov [The Tuklia Clan Udmurts in the 17th - Early 20th

Centuries According to Tales and Written Sources]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 101-118.

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

102

Этнографическое обозрение № 2, 2022

учреждений (Васильева 1999: 68-88; Загребин 2009; Чураков 2010). Одним из

направлений, привлекавших к себе внимание исследователей, являлось изуче-

ние удмуртской родовой системы. К этому времени наметились два основных

подхода к интерпретации ее сущности. Представители первого (Н.Г. Перву-

хин, И.Н. Смирнов, М.Г. Худяков и их последователи) видели в удмуртских

“тотемических” родах наследие эпохи “матриархата”, другие (П.М. Богаевский,

П.М. Сорокин, У. Хольмберг и др.) рассматривали их как патрилинейные ге-

неалогические объединения. В итоге в научных работах второй половины

XX в. (В.Е. Владыкин, М.Г. Атаманов) возобладало первое направление, кото-

рое оформилось в так называемую воршудно-родовую теорию1.

Среди работ 1920-х годов, посвященных отдельным удмуртским родам и, что

примечательно, базирующихся на принципах их патрилинейности (Герд 1924;

Перевозщиков 1926; Игнаш 1928), необходимо выделить статью С.Е. Ласточкина

“Вотяки «Туклинского» рода”, опубликованную в 1926 г. на русском и удмурт-

ском языках (Ласточкин 1926а; Ласточкин 1926б). В ней автор, помимо отраже-

ния современной ему социально-экономической ситуации, собрал предания об

истоках удмуртского рода Тукля (удм. Тукля выжы), истории деревень, в кото-

рых проживали его представители, особенностях их хозяйствования и верований,

контактах с русским народом. В наши дни все указанные краеведом селения, су-

ществующие и исчезнувшие, относятся к территории Увинского района Удмур-

тской Республики, образуя компактно расположенную в одном регионе группу

(удм. выл). Представляется обоснованной данная удмуртским ученым М.Г. Ата-

мановым комплиментарная оценка проведенному С.Е. Ласточкиным исследова-

нию: в нем значительно полнее, нежели про другие удмуртские роды, были за-

фиксированы существовавшие в начале XX в. предания. Однако в своей работе,

взяв за основу материалы С.Е. Ласточкина, исследователь отнес возникновение

рода Тукля к эпохе “матриархата” (Атаманов 2001: 101-104). Дополнительный

пласт легендарных сведений, собранных значительно позже, отразился также в

книге краеведа А.И. Пудова (Пудов 2000). Специфика бытования и трансляции

устной традиции делает необходимым ее сопоставление с данными письменных

источников (писцовые описания, подворные переписи, ревизские сказки, метри-

ческие книги, материалы следственных дел). При этом в своей работе мы будем

исходить из принципиальной позиции о патрилинейной сущности удмуртских

родов. К сожалению, в нашем случае наиболее ранними из сохранившихся явля-

ются материалы ландратской переписи 1716 г., в которых также отразились све-

дения предыдущего подворного описания 1710 г. (Удмуртское Прикамье 2009).

Согласно преданию, первой, материнской, была деревня Старая или Боль-

шая Тукля (удм. Вуж Тукля, Вужгурт), основанная “предводителем” Тукля2 и

его родом в давние времена (“когда это было, старики сказать даже приблизи-

тельно не решаются”) вблизи р. Ува (удм. Ва). Вторым по времени основания,

вероятно, стало с. Новый Мултан (Мултан-Тукля), которое появилось “гораздо

позже”3 (Ласточкин 1926а: 70; Ласточкин 1926б: 47). Основываясь на рассказе

жителя с. Ува-Тукля А.А. Тратканова, С.Е. Ласточкин сообщает о выходе из

материнской деревни десяти населенных пунктов, пять из которых, в свою оче-

редь, основали еще четырнадцать селений (см. Табл. 1). Наличие выходцев из

рода Тукля в иных поселениях старожилом допускалось и объяснялось возмож-

ностью их подселения в уже существующие деревни. Подобные выселения, по

его мнению, осуществлялись то ли из д. Пачегурт, то ли из д. Гыркесшур-Тукля

(“точно не помнит”). Каким был один из способов образования новых починков,

можно заключить из описанного характера землепользования в прежние вре-

мена, когда посевы производились на лесных полянах (удм. волёс), удаленных

на 10-15 верст от жилья. Наличие здесь обрабатываемой земли, примитивных

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

103

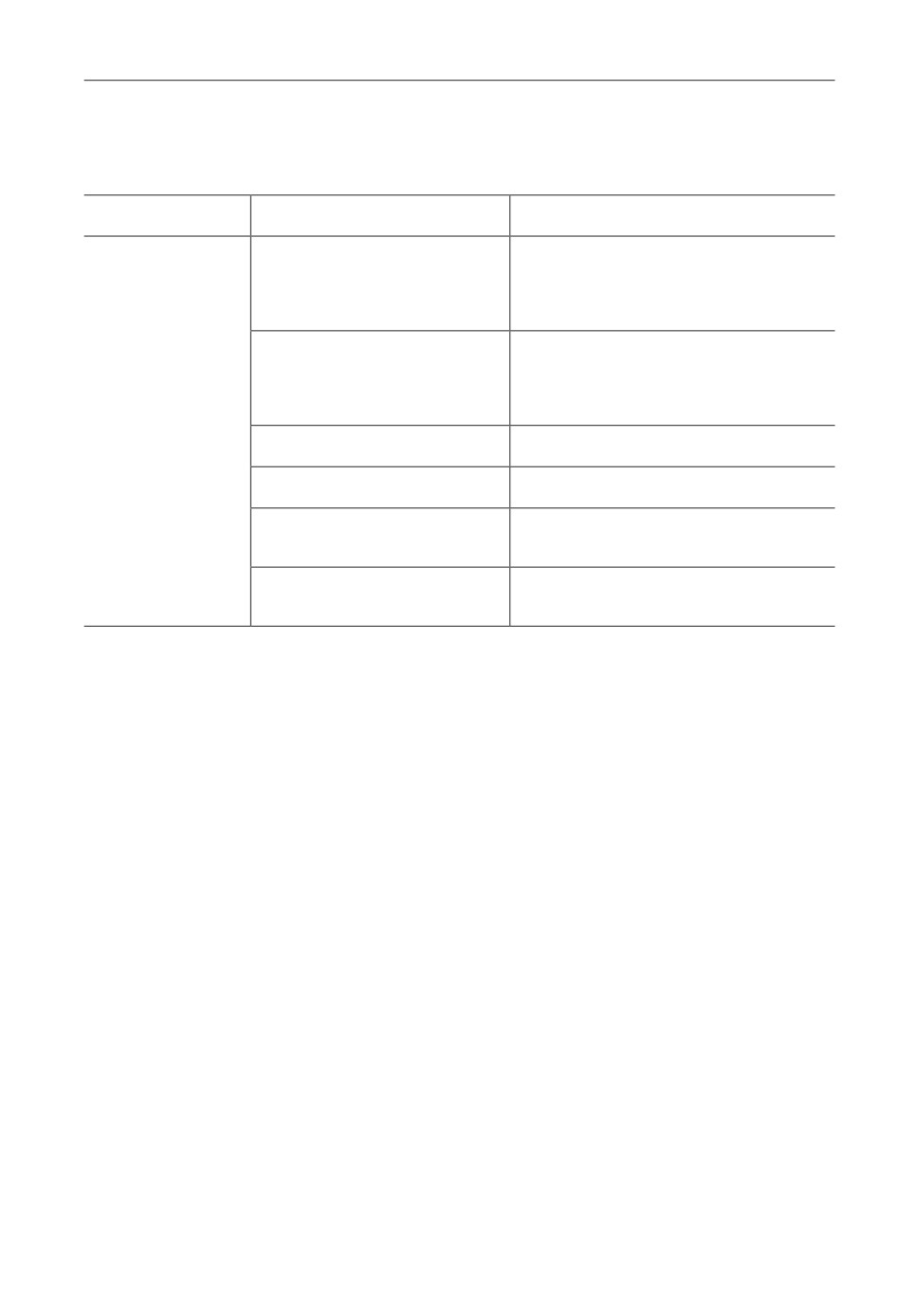

Таблица 1

Населенные пункты,

в которых проживали представители рода Тукля*

Материнская

Селения, основанные

Населенные пункты,

деревня

из материнской деревни

основанные из вторичных деревень

Вуж Тукля

1. Чабишур

(Вужгурт)

2. Папи

3. Урак

4. Пытсам

5. Лудъйыл-Тукля

1. Шушмо

2. Федулово (Пежъяншур)

3. Возёншур

4. Юбергурт

5. Комак

7. Ува-Тукля (Удугурт)

1. Ярмак

2. Маковыр

8. Гыркесшур-Тукля

1. Канишур-Тукля

(Новая Русская Тукля)

(Новая Вотская Тукля)

9. Узейшур-Тукля

1. Карашур-Тукля

2. Кайсышур-Тукля

3. Пуровай (Зямбай-тыло)

10. Пачагурт

1. Малафей

2. Пача-Комак

3. Пача починка

* По данным С.Е. Ласточкина (Ласточкин 1926а: 71; Ласточкин 1926б: 47)

построек (удм. тылос) и даже ям (удм. гу) для хранения обмолоченного хлеба

вполне могло стать основанием для постепенной закладки выселка (Ласточкин

1926а: 71, 74; Ласточкин 1926б: 48).

Ландратская перепись 1716 г. и I ревизия (1719 г.) зафиксировали относи-

тельно недавно произошедшую вторую волну увеличения числа поселений чле-

нов Тукля выжы на территории двух смежных сотен Арской дороги Казанского

уезда: Тохтара Иванова и Айтугана Матвеева (бывшей сотни Бегаша Ямеева).

Вероятно, несколько ранее других из д. Большая Тукля (88 ревизских душ4)

выделилась д. Ва-Тукля (25 душ мужского пола). В архивном источнике, ос-

нованном на сведениях утраченных сказок I ревизии, напрямую указывалось

на основание большетуклинцами д. Малый Мултан себе усадом5 (23) и поч.

По речке Узя Тукля (65). Из д. Мултан-Тукля после 1710 г. выделился поч. Пу-

жмесь-Тукля, а между 1716-1719 гг. - поч. Мыркошмес. В материалах I ревизии

данные о жителях во всех трех селениях были приведены совместно (152 муж.)

(РГАДА: Ф. 350. Оп. 1. Д. 147. Л. 696-705об, 934-940; Оп. 2. Д. 1130. Л. 360,

370об). Отдельного внимания заслуживает франкоязычная копия наиболее ран-

ней карты региона, созданной около 1729 г. русскими геодезистами, переданная

Ж.-Н. Делилем в Национальную библиотеку Франции (Постников 2005: 24-25;

Partie du territoire de Casan s.a.). Карта отразила наличие большей части насе-

ленных пунктов членов рода Тукля, зафиксированных переписями 1710-1719

гг.: Ува-Тукля (Toukli), Малый Мултан себе усадом (Maloi Moltan), По речке

Узя-Тукля (Ouzetoukli), Мултан-Тукля (Starai Moltan Toukli), Пужмесь-Тукля

(Poujmes Toukli). На карте не были указаны д. Большая Тукля и поч. Мыркош-

мес, однако отмечены два селения (восточнее Ува-Тукли - M. Moltan, севернее

Мултан-Тукли - Novoi Moltan), которые, возможно, существовали некоторое

104

Этнографическое обозрение № 2, 2022

время в межревизионный период. Также на карте присутствует д. Поршур-

Тукля (Porchour Toukli), официально зафиксированная лишь после III ревизии.

Вероятно, ранее ее жители формально числились в д. Большая Тукля. В карто-

графических материалах последующего периода подобных достаточно значи-

тельных расхождений между ними и данными переписей не обнаружено.

II ревизия (1747 г.) отметила незначительные колебания числа облагаемых

подушной податью жителей указанных населенных пунктов. Данное обстоя-

тельство объясняется значительным числом утаенных, многие из которых были

отмечены следующей переписью (РГАДА: Ф. 350. Оп. 2. Д. 1140. Л. 479-487,

623-634). По III ревизии (1762-1764 гг.) в сотне Ивана Иванова (бывшей Урекея

Ларина) располагались четыре поселения, в которых проживали члены Тукля

выжы: д. Большая Тукля (262 муж., 145 жен.), д. Ува-Тукля (57 муж., 43 жен.),

д. По речке Узей-Тукля (55 муж., 38 жен.) и поч. Малый Мултан (57 муж., 41 жен.).

В двух сотнях, Сидора Емельянова и Андрея Иванова, выделившихся из сотни

Кони Мустаева, числились с. Покровское, Мултан-Тукля тож (144 муж., 67 жен.),

д. По ключу Мыркошмес себе усадом (58 муж., 37 жен.) и д. Тукля себе уса-

дом по ключу Пужмесь (64 муж., 31 жен.)6. Таким образом, можно констатиро-

вать значительное увеличение численности жителей в появившихся до 1719 г.

населенных пунктах. Также имели место переселения в родственные деревни

(например, из Узей-Тукли в Ува-Туклю). В период между двумя переписями

изменилась официальная конфессиональная принадлежность туклинцев: если

в 1747 г. все они являлись некрещеными, то к 1764 г. лишь в д. Пачегурт офи-

циально числились три “иноверца” (РГАДА: Ф. 350. Оп. 2. Д. 1189 Л. 395-425;

Д. 1190. Л. 57-105). В последующем официально придерживающихся традици-

онных верований в рассматриваемых деревнях не отмечалось.

На третью четверть XVIII в. пришлось следующее разрастание сети поселе-

ний членов Тукля выжы. Данные IV ревизии (1782 г.)7 в сопоставлении с преда-

ниями позволяют говорить о двукратном увеличении численности населенных

пунктов, документально (исключая Мултан-Туклю и соотносимые с ней деревни)

связываемых с д. Большая Тукля. Из материнской деревни, скорее всего, между

1764-1782 гг. официально выделились д. Поршур-Тукля (в действительности,

как следует из упомянутой карты, существовавшая несколькими десятилетия-

ми ранее; 131 муж., 113 жен.), д. Новая Тукля по речке Герке(с)шур (42 муж.,

44 жен.) и поч. Ураков (13 муж., 16 жен.), из д. Узей-Тукля - поч. Кайсышур-

Тукля (13 муж., 12 жен.). Численность жителей д. Большая Тукля в сравнении

с предыдущей ревизией значительно уменьшилась (39 муж., 49 жен.), д. Узей-

Тукля - практически не изменилась (59 муж., 64 жен.). В случае с д. Ува-Тукля

(70 муж., 71 жен.) и д. Мыркошмес (86 муж., 94 жен.) можно утверждать о есте-

ственном приросте числа их жителей. Опираясь на динамику численности насе-

ления, также можно предположить переселение в какое-то из новых или старых

поселений выходцев из д. Малый Мултан (13 муж., 13 жен.), с. Мултан-Тукля

(113 муж., 117 жен.) и д. Пужмесь-Тукля (48 муж., 47 жен.). В рамках губернской

реформы Екатерины II все три сотни, к которым относились рассматриваемые

деревни, с 1780 г. были разделены между Сарапульским и Малмыжским уездами

Вятского наместничества, при этом селения представителей рода Тукля вошли

в состав Сарапульского (ЦГАКО: Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 519, 521об, 522).

Уменьшение общей численности их жителей (с примерно 700 душ мужского

пола по III ревизии до примерно 630 - по следующей) возможно объяснить либо

выселением туклинцев в деревни других родов (вероятно, в том числе в Закамье,

на башкирские земли8), либо особенностями подсчета.

Без сомнения, уже на раннем этапе существования имели место случаи пе-

реселения представителей Тукля выжы в соседние неродственные деревни и

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

105

наоборот. Так, между II и III ревизиями в ближайшем соседстве с туклинцами

основали поч. Итча (По речке Итче, совр. д. Итчигурт Увинского района) креще-

ные удмурты (6 дворов, 16 муж., 9 жен. в 1764 г.), выходцы из д. Новая Семена

Головина сотни Федора Степанова Арской же дороги (совр. с. Яныль Кукморско-

го района Республики Татарстан). В момент проведения III ревизии оставшиеся

в материнской деревне уже числились старокрещеными удмуртами, а в после-

дующем, к VIII ревизии (1834 г.) или даже ранее, - старокрещеными татарами

(кряшенами). Отметим, что зафиксированные А.И. Пудовым предания отрази-

ли факт основания д. Итчигурт “тремя старокрещеными татарами” в XVIII в.

Согласно тем же преданиям, позднее в починок подселились не пожелавшие

принять крещения выходцы из д. Мултан-Тукля. Доступный источниковый ма-

териал вполне позволяет допустить, что переезд мултанцев в Итчу произошел

до 1782 г., поскольку число жителей этого поселения выросло по IV ревизии

до 90 (44 муж., 46 жен.: данный рост маловероятен в случае простого воспро-

изводства населения), а в Мултан-Тукле, наоборот, численность проживающих

уменьшилась. При этом подселенцы уже были официально крещены. Между

1834-1850 гг. в Итчу также заселились русские ясачные и черносошные кре-

стьяне. В середине 1880-х годов здесь проживали 224 удмурта и 125 русских.

В 1920 г. из деревни выделилась в основном удмуртская по составу населения

д. Луна (РГАДА: Ф. 350. Оп. 2. Д. 1186. Л. 536-555; Д. 1189. Л. 538-539об;

ГА РТ: 17-41; ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 1157. Л. 167-183, 365-367; ЦГАКО:

Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 522; Приложение 1885б: 16; Пудов 2000: 145, 153).

С Мултан-Туклей и окрестными удмуртскими поселениями (возможно, не толь-

ко туклинскими) преданиями также увязываются д. Чумой (Старый Чумой) и

д. Новый Чумой (Ляган), однако время их появления документально можно

удревнить: поч. Чумой появился не в 1830-е годы, а между 1782-1795 гг., поч. Но-

вый Чумой - между 1811-1816 гг. (вместо 1860-х годов). Вплоть до конца XIX в.

в них проживали только удмурты (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 53. Л. 2об-3; ЦГАКО:

Ф. 583. Оп. 22. Д. 48. Л. 310-312; Приложение 1885б: 16; Пудов 2000: 157, 168).

С 1797 г. связанные с Мултан-Туклей селения были включены в состав Сел-

тинской волости Глазовского уезда, а с Большой Туклей - Нылга-Жикьинской

волости - Сарапульского уезда Вятской губернии. По данным V ревизии (1795 г.),

отраженным вторичным источником - ведомостью хозяйственной экспедиции

Вятской казенной палаты 1802 г., число жителей двух селений первой груп-

пы несколько уменьшилось, скорее всего, за счет выселений (Мултан-Тукля -

до 96 ревизских душ, Мыркошмес - до 81), одного (Пужмесь-Тукля) - вы-

росла в 1,5 раза (73). Кроме упомянутого выше Чумоя, в Селтинской волости

также был отмечен поч. Пытцам (27 муж.), который можно напрямую соотне-

сти с представителями рода Тукля на основании зафиксированных в работе

А.И. Пудова преданий и по данным ревизских сказок конца XVIII - начала XIX в.

Согласно первым, Пытцам возник из Мултан-Тукли и Узей-Тукли, вследствие

чего у его жителей бытовали два отдельных священных места. Согласно пись-

менным источникам, во время проведения V ревизии поч. Пытцам находился

в сотне Сидора Емельянова, что дает основания увязать его возникновение с

Мултан-Туклей. Учитываемый же позднее совместно с ним поч. Верхний и

Малый Мултан принадлежал сотне Ивана Иванова. Из него в межревизионный

период одна ревизская душа выбыла в Узей-Туклю (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 16.

Л. 101-102; ЦГАКО: Ф. 583. Оп. 22. Д. 48. Л. 310-312; Пудов 2000: 163-164).

Таким образом, утверждение С.Е. Ласточкина о возникновении данного насе-

ленного пункта из Большой Тукли, скорее всего, неточно. Основан он был меж-

ду 1782-1795 гг. В материалах всех последующих ревизий формальное разде-

ление Пытцама на разные починки сохранялось. В Нылга-Жикьинской волости

106

Этнографическое обозрение № 2, 2022

к восьми ранее существовавшим туклинским населенным пунктам добавился

поч. Лудзя-Тукля (9 муж.). Численность жителей шести деревень и починков

выросла со 190 до 225 ревизских душ (в т.ч. незначительно в д. Большая Тукля

и поч. Ураков - на 3 и 1 душу соответственно), в д. Поршур-Тукля осталась

неизменной (131 муж.), в д. Узей-Тукля - уменьшилась до 52 (ЦГАКО: Ф. 583.

Оп. 22. Д. 48. Л. 235-236). На основании вышесказанного можно согласиться с

зафиксированным С.Е. Ласточкиным преданием о заселении новопоселенного

поч. Лудзя-Тукля из Большой Тукли, допустив вероятность прибытия в него

жителей и из иных деревень, в первую очередь, соседней Поршур-Тукли.

По данным сказок VI ревизии (1811 г.) в Селтинской волости было пять

селений, связанных с туклинцами, в них насчитывалось 338 ревизских душ.

Поч. Пытцам (35 муж.) включал в свой состав поч. Верхний и Малый Мул-

тан (13 муж.). После предыдущей ревизии из д. По ключу Мыркошмес был

основан поч. Хомякгурт (23 муж.), что коррелирует с легендой, отраженной

С.Е. Ласточкиным (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 16. Л. 73-77об, 85-90, 101-102,

121-124об). В Нылга-Жикьинской волости бесспорно туклинскими являлись

10 деревень и починков с 562 ревизскими душами, в их числе новопоселен-

ный поч. Верхний Малый Мултан, или Юбергурт (11 муж.), основанный в 1800

г. из д. Малый Мултан. В 1803 г. в него подселились выходцы из д. Новая Ту-

кля по речке Гыркесшур (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 335. Л. 140-161об, 164-167,

188-189, 196-197, 200-206об). С.Е. Ласточкиным данное селение связывалось

с Поршур-Туклей. По VII ревизии (1816 г.) в Селтинской волости в описывае-

мых селениях произошло уменьшение численности жителей по сравнению с

предыдущей переписью (288 муж., 296 жен.). Поэтому с ними можно увязать

как минимум один впервые фиксируемый починок - Жеги (позднее - Жиги):

с большой долей вероятности приведенные А.И. Пудовым сведения об основании

в 1860-е годы трех деревень Жиги из Пужмесь-Тукли (другое ее название - Жиги)

по отношению к одной из них - Средних Жигов (Пойшура) - могут быть отне-

сены к 1811-1816 гг. (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 53. Л. 3, 233об-240, 255об-263,

293об-298, 355об-362; Пудов 2000: 121, 124, 129). В Нылга-Жикьинской воло-

сти в 1816 г. официально были зафиксированы три новых туклинских починка:

Над ключом Папи (10 муж., 9 жен.), Над ключом Чабышур (11 муж., 11 жен.)

и Над ключом Пудшовай (15 муж., 15 жен.). Первые два из них С.Е. Ласточки-

ным были увязаны с Большой Туклей, однако в действительности только Папи

основали оттуда в 1810 г. Чабышур был образован в 1801 г. выходцами из Но-

вой Тукли по речке Гыркесшур; Пудшовай - в 1811 г. из Кайсышур-Тукли и

Узей-Тукли; Пудшовай не был упомянут в работе 1926 г., однако А.И. Пудовым

верно отнесен к селениям представителей рода Тукля. Всего в 13 деревнях и

починках на 1816 г. проживали 561 муж., 481 жен. Около 1811 г. также был ос-

нован поч. Кейшур (Ермаково) (3 муж., 3 жен.; в 1834 г. 4 муж., 4 жен.; в 1858 г.

6 муж., 7 жен.): по Ласточкину - из Ува-Тукли, в действительности - из д. Даты-

Можга и поч. Беризгурт-Чунча, жители которых относились к роду-выжы

Можга (что, впрочем, не исключает возможных последующих, после 1858 г.,

незначительных подселений сюда туклинцев) (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 602.

Л. 8об-36, 44об-47, 124об-125, 131об-139, 164об-166об, 325об-327, 362об-366,

370об-387об, 413об-420, 424об-426, 433об-439; Д. 756. Л. 548-550; Д. 1659.

Л. 297-300; Пудов 2000: 320).

В конце 1816 г. был восстановлен ликвидированный в 1796 г. Малмыжский

уезд, населенные пункты, в которых проживали члены рода-выжы Тукля, во-

шли в его состав. Сохранившаяся Селтинская волость включала шесть туклин-

ских поселений, в которых по VIII ревизии (1834 г.) числились 344 ревизских

душ и 334 души женского пола (в т.ч. в поч. Жеги 29 муж., 23 жен.). Впер-

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

107

вые между здешними удмуртами-туклинцами были отмечены русские крестьяне

(12 муж., 9 жен.), выходцы из Орловского и Глазовского уездов, ближе к 1834 г.

подселившиеся в Хомякгурт и Жеги (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 766. Л. 336-345,

376-390, 432-442, 545-553, 852-856). В Николаевской (Вавожской) волости в

14 поселениях были зафиксированы 1450 чел. (729 муж., 721 жен.). В 1827 г. из

Ува-Тукли был основан поч. При речке Вожешур, Маковыр тож (44 муж., 45 жен.).

Тогда же в Малом Мултане (16 муж., 16 жен.) и Новой Тукле по речке Гыркесшур

(61 муж., 66 жен.) поселились русские (3 муж., 4 жен. в первой деревне, 9 муж.,

15 жен. во второй) из, соответственно, изначально удмуртской д. Котло-Копки

Селтинской волости и из ряда селений Нолинского уезда (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2.

Д. 756. Л. 215-239, 329-332, 340а-345, 356-372, 380-386об, 396-413, 428-442,

580-585). Заметим, что для зафиксированных в краеведческих работах преданий

характерно незнание точного времени начала непосредственного проживания

бок о бок удмуртов с русскими (см., например: Ласточкин 1926а: 71). Как и во

многих других удмуртских деревнях, в туклинских соседство пришлось на время

проведения Генерального межевания в Вятской губернии (1804-1835 гг.). Между

VIII и IX (1850 г.) ревизиями русские крестьяне также стали проживать в с. Мул-

тан-Тукля, поч. По ключу Мыркошмес и некоторых других селениях9.

В рамках преобразований государственной деревни 1837-1841 гг. вновь

была реорганизована административно-территориальная структура края.

В 1850 г. в составе Лекшурского сельского общества Жайгильской волости на-

ходились все те же шесть туклинских селений прежней Селтинской волости, в

которых насчитывалось 806 (398 муж., 408 жен.) удмуртов и русских. В 1858 г.

(X ревизия) в них проживали 432 муж., 458 жен. (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 1132.

Л. 250-264, 297-312, 315-320, 523-532, 537-546, 605-610; Д. 1644. Л. 493-509,

551-576, 645-659, 667-677, 761-768). Из 14 поселений, бывших ранее в Нико-

лаевской волости, 11 располагались в Поршур-Туклинском, три - в Старочун-

чинском сельском обществе Ува-Туклинской волости. В 1858 г. в них прожива-

ли 867 муж., 932 жен. Кроме того, в первом из обществ после 1850 г. появился

выделившийся из Поршур-Тукли русский поч. При ключе Возеншуре (20 муж.,

36 жен.) (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 1126. Л. 108-136, 200-206, 270а-292, 321-

327, 361-425, 437-445, 463-469; Д. 1659. Л. 94-120, 174-181, 249-272, 308-317,

355-419, 430-438, 455-460, 481-485; Списки 1876: 379; Ласточкин 1926а: 71).

В середине 1880-х годов туклинские деревни располагались в ряде сельских

обществ Мултанской (с 1880 г.10) и Ува-Туклинской волостей Малмыжского уез-

да Вятской губернии. В Мултанской волости в девяти селениях насчитывалось

1077 удмуртов (533 муж., 544 жен.), в семи из них (в основном в Мултан-Тукле

и Пачегурте, а также Пужмесь-Тукле, Нижних и Средних Жигах (в обоих с пре-

обладанием), Пытцаме и Комакгурте) соседями являлись 355 русских крестьян

(167 муж., 188 жен.). Вскоре после 1858 г. из, вероятно, Жигов и Пужмесь-Ту-

кли были основаны деревни Верхние (40 муж., 45 жен.) и Нижние (24 муж.,

31 жен.) Жиги, в 1870-е года из Пачегурта выделился поч. Малофеевцы (31 муж.,

33 жен.). В Ува-Туклинской волости в 17 населенных пунктах проживали 2386

(по 1193 души каждого пола) удмуртов. В семи из них (Большая Тукля, Урако-

во, Лудзил-Тукля, Ува-Тукля, Маковыр, Кайсышур-Тукля, с преобладанием в

Малом Мултане) также присутствовали русские (153 муж., 176 жен.). Новыми

являлись поч. Комаковский (76 муж., 71 жен.), вышедший из Поршур-Тукли в

1858 - начале 1870-х годов, поч. Канишур-Тукля (76 муж., 62 жен.), основанный

в 1870 г. в результате ухода удмуртов из д. Новая Тукля по речке Гыркесшур,

и поч. Пуровай (38 муж., 37 жен.), появившийся в 1870-е годы из Узей-Тукли.

Кроме того, следует назвать четыре поселения, основанных русскими крестья-

нами, в основном выселившимися из туклинских деревень. Помимо возникше-

108

Этнографическое обозрение № 2, 2022

го в дореформенный период Возеншура, это Карашур-Тукля, в который в 1867 г.

из Узей-Тукли выехали все русские дворы, Федулово (Пежьяншур), образован-

ный в 1872 г. из Поршур-Тукли, и Новая Русская Тукля (бывшая Новая Тукля

по речке Гыркесшур). В них земские статисты насчитали 420 чел. (189 муж.,

231 жен.) (Приложение 1885а: 18, 20; Приложение 1885б: 14-21; Списки 1876: 379;

Ласточкин 1926а: 71; Пудов 2000: 121, 124, 129, 154, 271, 318, 319). Наконец,

в конце XIX - первой трети XX в. появились еще шесть селений (в т.ч. смешан-

ных удмуртско-русских), в которых со значительной долей вероятности могли

проживать представители Тукля выжы: в конце 1880-х годов из Мултан-Тукли об-

разовался Мултанский выселок, в 1890-е годы из Поршур-Тукли - поч. Шушмо,

в 1928 г. - д. Малый Поршур, в 1920 г. из Пачегурта был основан поч. Каменное,

в 1928 г. - поч. Васяшур из Пуштовая, Маковыра, а также из не принадлежавше-

го туклинцам Жейлуда (Актемыр-Ошмеса)11 и поч. Темкино из Ураково (Пудов

2000: 147, 158, 220, 223, 229, 321). В советский период далеко не сразу все они во-

шли в состав Увинского района. Менее половины из них существуют в наши дни.

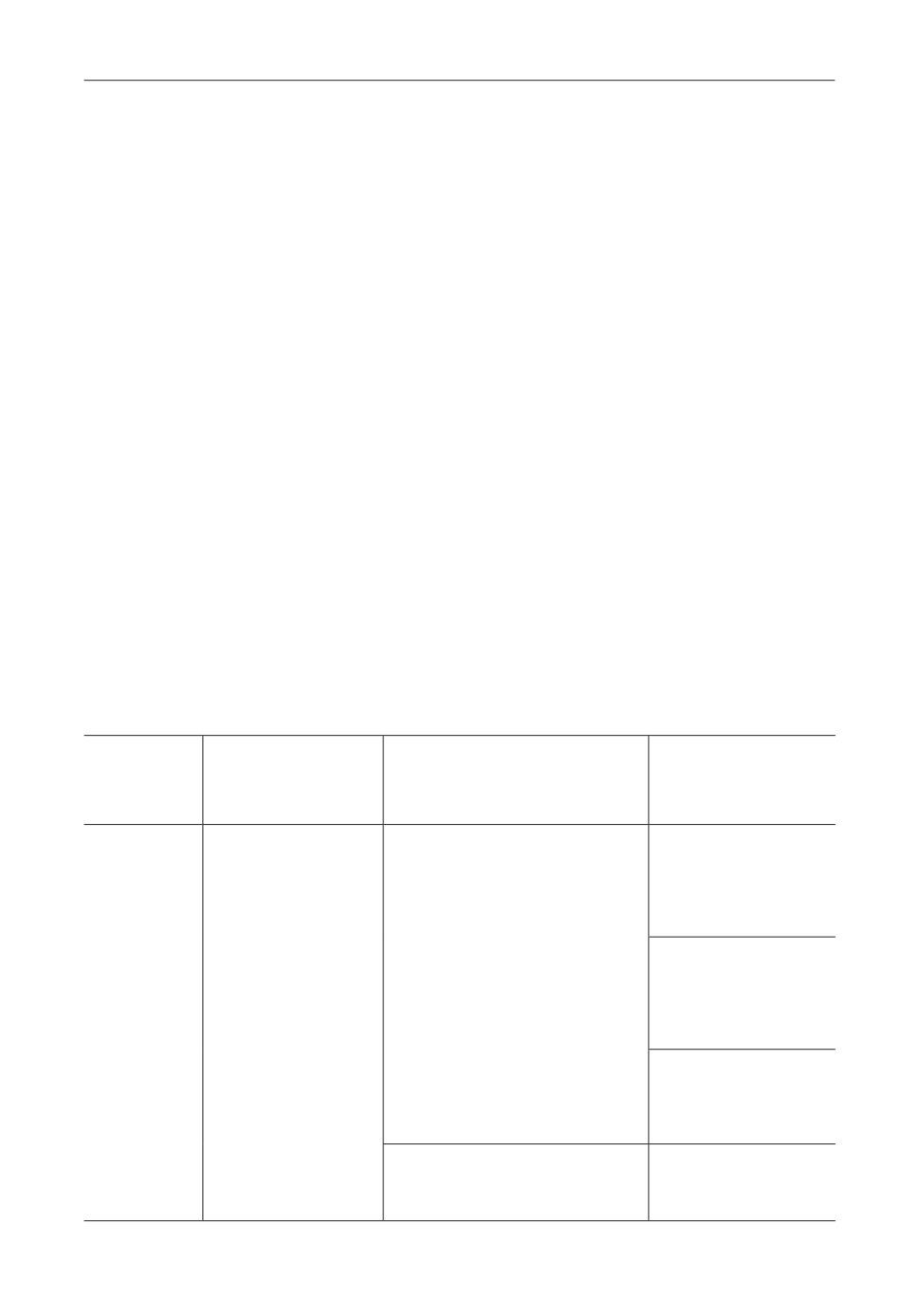

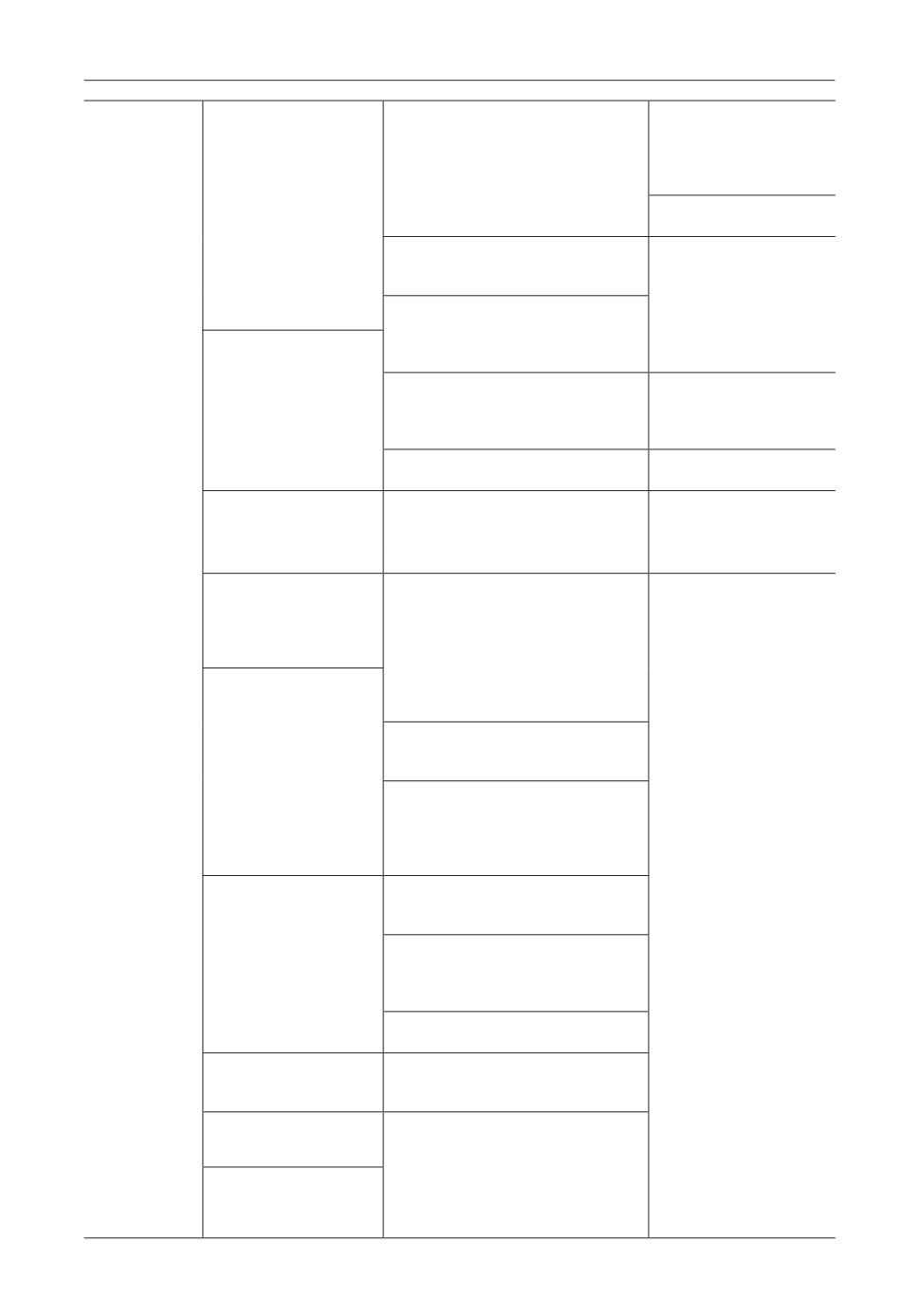

Таким образом, можно назвать не менее 32 населенных пунктов на терри-

тории Увинского района Удмуртии, в которых проживали представители рода

Тукля, не считая чисто русских деревень, основанных из них же, и ряда поздних

поселений, которые могут быть с ними связаны. Кроме скорее всего никогда не

существовавшего поч. Пача-Комак, преемственность всех остальных поселе-

ний, упомянутых С.Е. Ласточкиным, нам удалось проследить (см. Табл. 2).

Некоторое внимание в своей работе С.Е. Ласточкин уделил особенностям

бытования традиционных религиозных культов удмуртов-туклинцев. Им были

описаны общественные моления на природе (луг, речной берег, лесная опушка,

поле) и в специальном культовом сооружении при каждой деревне (удм. куала).

Таблица 2

Населенные пункты рода Тукля

Увинского района Удмуртской Республики

Материнская

Селения, основан-

Населенные пункты, основан-

Населенные пункты,

деревня

ные из материнской

ные из вторичных деревень

основанные из дере-

деревни

вень третьей ступени

Старая Тукля

1. Новый Мултан

1. Пужмесь-Тукля (устар. Тукля

1. Верхние Жиги

(устар.

(устар.

по ключу Пужмесь, Жиги; удм.

(удм. Пышты, несущ.)

Большая

Мултан-Тукля,

Жӧгы)12

1860-е гг.

Тукля; удм.

Покровское; удм.

1710-1716 гг.

Вуж Тукля,

Выль

Вужгурт)

Мултан, Мултан)

2. Средние Жиги

(устар. Жеги, Новые

Жиги, Пойшур,

Верхний Пойшур;

удм. Пойшур, несущ.)

1811-1816 гг.

3. Нижние Жиги

(устар. Пойшур,

Нижний Пойшур;

удм. Пойшур, несущ.)

1860-е годы

2. Пачегурт (устар. По ключу

1. Верхний Мултан

Мыркошмес, Мыркошмес;

(удм. Комакгурт,

удм. Пачегурт)

Пача починка, несущ.)

1716-1719 гг.

1795-1811 гг.

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

109

2. Малафеевцы (устар.

Верхний Малый

Мултан; удм.

Малафей, несущ.)

1870-е годы

3. Каменное (несущ.)

1920 г.

3. Новомултанский (устар.

Мултанский, несущ.)

Конец 1880-х годов

4. Пытцам (устар. Над ключом

Пытцамом Верхний и Малый

2. Узей-Тукля (устар.

Мултан; удм. Пытсам)

По речке Узей Тукля;

1782-1795 гг.

удм. Бызара)

1. Теньгурт (устар.

1. Пуштовай (устар.

Конец XVII - начало

Кайсышур-Тукля;

Над ключом

XVIII в. (до 1710 г.)

удм. Теньгурт, несущ.)

Пудшовай; удм.

1764-1782 гг.

Пуштовай)13 1811 г.

2. Пуровай (удм. Ӟамбай Тыло,

несущ.) 1870-е годы

3. Ува-Тукля (удм.

1. Маковыр (устар. При речке

1. Васяшур (несущ.)14

Ва-Тукля, Удугурт)

Вожешур; удм. Маковыр,

1928 г.

Конец XVII - начало

несущ.) 1827 г.

XVIII в. (до 1710 г.)

4. Куклемаз (устар.

1. Юбергурт (устар. Верхний

Малый Мултан; удм.

Малый Мултан; удм. Юбергурт,

Куклемаз, несущ.)

несущ.) 1800, 1803 гг.

Конец XVII - начало

XVIII в. (до 1710 г.)

5. Русская Тукля

(устар. Новая Тукля

по речке Гыркесшур,

Гыркесшур-Тукля,

1. Чабишур (устар. Над ключом

Новая Русская Тукля;

Чабышур; удм. Чабишур)

удм. Гыркесшур,

1801 г.

часть пос. Ува)15

2. Удмуртская Тукля (устар.

1764-1782 гг.

Канишур-Тукля, Новая Вотская

Тукля, Новотуклинский

выселок; удм. Выльгурт,

несущ.) 1870 г.

6. Поршур-Тукля

1. Хомяково (удм. Комак,

(удм. Поршур)

несущ.)

1764-1782 гг.

После 1858 г. - 1860-е годы

2. Шушмо (устар. Поршурский

выселок; удм. Шушмо, часть д.

Поршур-Тукля)

1890-е годы

3. Малый Поршур (несущ.)

1928 г.

7. Ураково (удм.

1. Темкино

Урак, несущ.)

1928 г.

1764-1782 гг.

8. Лудзил-Тукля (удм.

Лудӟийыл, несущ.)

1782-1795 гг.

9. Папи (устар. Над

ключом Папи; удм.

Папи, несущ.)

1810 г.

110

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Моления богу Мукылчину включали в себя жертвоприношение особыми вы-

борными жрецами “гусей, баранов, рогатого скота” (Ласточкин 1926а: 73).

Последующая трапеза, угощение самодельным алкоголем-кумышкой и медо-

вым напитком-шербетом, сопровождалась музыкой и весельем. По преданиям,

в Лудзил-Тукле когда-то имелась общая для всего туклинского рода куала со

своим жрецом. Еще один атрибут удмуртской традиционной религии - священ-

ные рощи керемети (удм. луд) - у туклинцев в начале XX в. уже был “унич-

тожен” (Ласточкин 1926а: 73-74). Зафиксированное рядом исследователей

(Б.Г. Гаврилов, И.В. Яковлев, П.М. Богаевский, П.Н. Луппов, Н.М. Маторин,

Н.И. Шутова, Р.Р. Садиков и др.) бытование крупных общеродовых или надоб-

щинных (“окружных”) молений (удм. мерен вӧсь, элен вӧсь, губер вӧсь) удмур-

тов (см., например: Шутова и др. 2009: 31, 132, 170, 181-182, 196; Садиков

2008: 44-45) у туклинцев, проживавших в рассматриваемой местности, в силу

стечения обстоятельств было подробно задокументировано. Предписанием вят-

ского губернатора в 1857 г. началось расследование дела по жалобе духовенства

с. Покровское (Мултан-Тукля) о языческом молении с жертвоприношениями,

совершенном 8 июля (“в день праздника” Казанской иконы Божьей Матери) на

поле (урочище) Дорюлуд у д. Поршур-Тукля. Среди участников были назва-

ны жители 13 как ближайших, до 6 км по прямой (Поршур-Тукля, Узей-Тукля,

Лудзил-Тукля, Кайсышур-Тукля, Большая Тукля, Верхний Малый Мултан,

Ураково), так и относительно отдаленных (7-15 км) селений (Малый Мултан,

Пуштовай, Маковыр, Чабишур, Новая Тукля, Папи) Ува-Туклинской волости.

Более 100 человек из 11 населенных пунктов (кроме самых дальних - Новой

Тукли по речке Гыркесшур и Папи) были охвачены полицейским опросом.

Участниками действа или наблюдателями за тем, чтобы не произошло како-

го-либо “буйства или противного православной религии обычая”, являлись

также и выборные представители крестьянского самоуправления - сельский

старшина, оба, старший и младший, добросовестных сельской расправы (суда)

Поршур-Туклинского общества и, возможно, полицейский сотский д. Большая

Тукля. Со слов опрошенных, подобные собрания по традиции (“как будто бы в

воспоминание”) проводились один раз через три года, сюда привозились про-

дукты и кумышка для “пирушки” и веселья, а раньше, в бытность нахождения

“в язычестве”, также проводились моления и жертвоприношениях в рамках

традиционного культа (ЦГАКО: Ф. 56. Оп. 1. Д. 611. Л. 7-8об, 14-15, 21-24,

40-41об; Пислегин 2013: 30-31). Подытожив, можно отметить масштабность

описанного мероприятия, охватившего почти все, кроме с. Ува-Тукля, поселе-

ния волости, относившиеся к роду-выжы Тукля, что, без сомнения, было обе-

спечено как неформальными, так и формальными институтами сельского са-

моуправления, вписанного в государственный механизм. Интересно отметить,

что представителей от туклинцев, проживавших в соседней Жайгильской во-

лости, в том числе из поч. Над ключом Пытцамом Верхний и Малый Мултан,

выделившегося на полвека ранее описываемого события из Узей-Тукли, среди

участников моления отмечено не было. Подобное нельзя объяснить их удален-

ностью, поскольку, например, Пытцам или Пачегурт находятся много ближе к

Поршур-Тукле, нежели Папи. Скорее влияние оказала как давность выделения

их от общего корня, так и, вероятно, нахождение в разных малых администра-

тивно-территориальных единицах.

Интересным представляется проследить формирование сети поселений

туклинцев на примере родословной16 одного из несомненных представителей

Тукля выжы. Это родившийся в д. Пуштовай первый Герой Советского Союза

из удмуртов Виктор Кузьмич Пислегин (1920-1941). Его отец, Кузьма Ионович

Пислегин (умер в 1935 г.), был участником Первой мировой войны. В середине

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

111

XIX - начале XX в. жили дед и прадед, Иона Иванович (1854-1901) и Иван

Ефимович (1834-1903) Пислегины. В ревизской сказке 1834 г. впервые упоми-

нается их фамилия (первый двор поч. По ключу Пуштовай) наряду с фамили-

ей Бегтягины (второй двор)17. В такой же последовательности упомянуты эти

дворы - 30-летнего Петра Петрова (где среди прочих указан его годовалый сын

Ефим) и 37-летнего Тимофея Петрова - по первой для новопоселенного почин-

ка сказке 1816 г. Наряду с еще одним двором (из пяти) они основали починок

в 1811 г., прибыв из Кайсышур-Тукли. Их родственные связи, помимо семей-

ных преданий18, подтверждаются метрической книгой 1815 г., отметившей факт

рождения прапрадеда Виктора Кузьмича Ефима Петрова и указавшей воспре-

емника (крестного) - “того ж починка [Кайсышура] деда его” Тимофея Петро-

ва. С большой долей вероятности можно предположить, что их предком был

узей-туклинец Пислег Бектылев, в крещении ставший Данилом Петровым. Со-

гласно сказке 1764 г., ему 34 года, сыну Петру - 14 лет. Вероятно, он сам или его

сыновья были среди основателей Кайсышур-Тукли, а его дохристианские имя

и отчество стали основой фамилий потомков. Ревизской сказкой 1747 г. родона-

чальник Пислегиных и Бегтягиных назван 17-летним сыном умершего, но отме-

ченного предыдущей переписью 1719 г. Бекты Миронова. Последний, согласно

сохранившимся сведениям переписи 1710 г., отсутствует во дворе Мироновых

в недавно основанном из Большой Тукли поч. По речке Узей-Тукле, однако в

дополнениях к I ревизии указано время его смерти - 1724 г.19 Кроме того, по

самому тексту (“Во дворе Бидалейко Миронкин 30 [лет]. У них [курсив наш. -

Н.П., В.Ч.] мать Янсалтанка Ахманова 65...”) косвенно можно предполагать его

проживание в одном хозяйстве вместе с братом. Наверняка можно говорить об

их отце Мироне, во второй половине XVII в. жившем в материнской деревне

рода (РГАДА: Ф. 350. Оп. 1. Д. 147. Л. 698; Оп. 2. Д. 1133. Л. 768об; Д. 1140.

Л. 632об; Д. 1190. Л. 96-96об; ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 602. Л. 424об-425;

Д. 756. Л. 428-432; Д. 1659. Л. 309об; ЦГА УР: Ф. 134. Оп. 1. Д. 1886. Л. 7; Д. 2257.

Л. 38об-39; ЦГА УР: Ф. 307. Оп. 1. Д. 18. Л. 97об-98; Д. 19. Л. 343об-344; Пислегин

2014: 35).

Помимо Увинского района, исследователями отмечены еще два куста рас-

селения представителей рода Тукля. Один из них расположен севернее, на

примыкающих друг к другу территориях Глазовского, Балезинского и Красно-

горского районов Удмуртии. П.М. Сорокиным в конце XIX в. сюда были вклю-

чены починки Отогурт и Артемовский Кестымской волости и вся Сюрзинская

волость Глазовского уезда Вятской губернии (Белых и др. 2007: 90; ЦГАКО:

Ф. 170. Оп. 1. Д. 126. Л. 59об). В 1920-е годы и во второй половине XX в.

в ходе этнографических экспедиций туклинцы также были выявлены среди

жителей дд. Верхние Парзи, Гондырево, Лумпашур, Озегвай, Пеганово, Сыга,

Тек, Тяпык, Ивановцы, Куака, Удмуртский Караул, Убытьдур и двух Ягошуров

(в Балезинском и Глазовском районах) (см. Атаманов 2001: 144-146, 148-149;

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН: Д. 337. Л. 211, 215; Д. 431. Л. 38, 93).

На примере некоторых из названных селений проследим возникновение и

развитие данного куста. Так, появление современной д. Удмуртский (Вотский/

Убытский) Караул связано с переселением между 1782-1795 гг. всех жителей

д. Убытский Караул в появившийся между 1762-1782 гг. новопоселенный по-

чинок с одноименным названием (скорее всего, основанный из той же деревни)

в рамках Убытского конца Верхочепецкой верхней доли Глазовского уезда. Из

д. Убытский Караул между 1722-1747 гг. также была основана д. Вверх по Убы-

те (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 10. Л. 368-369об; ЦГАКО: Ф. 583. Оп. 600. Д. 47.

Л. 355; РГАДА: Ф. 350. Оп. 2. Д. 3190. Л. 462об-466). Впервые Убытский Караул

упоминается в подворной переписи 1710 г. как поч. Убыцкой, что стоит караул

112

Этнографическое обозрение № 2, 2022

на заставе, без указания времени основания и места, откуда прибыли первопосе-

ленцы. Отсутствие его в переписи вновь расчистных починков Каринского стана,

возникших в период с 1679 по 1700 гг., говорит об основании между 1700-1710 гг.,

а сопоставление имен первопоселенцев с именами жителей Каринского стана

(волости) Хлыновского уезда по подворной переписи 1678 г. позволяет досто-

верно установить исходное селение - поч. Верхняя Богатырка Чепецкой доли

(стана) (РГАДА: Ф. 141. Оп. 1. Д. 170. Л. 1-49об; РГАДА: Ф. 1209. Оп. 1. Д. 339.

Л. 698-701об; Д. 1034. Л. 665-665об; Удмуртское Прикамье 2009; Удмуртское

Прикамье 2016). В свою очередь, Верхняя Богатырка (поч. На речке на Верх-

ней Богатырке/Сеитовский подле Богатырки речки) отмечена в переписях 1662,

1646 и 1629 гг., а в 1615 г. ее основатели числились, в числе прочего, “безвестно”

бежавшими в 1613 г. из погоста Круглого Каринской волости (РГАДА: Ф. 1209. Оп. 1.

Д. 39. Л. 604об; Д. 54. Л. 227об-228; Д. 519. Л. 582-584; Д. 1030. Л. 518-518об;

Удмуртское Прикамье 2009; Удмуртское Прикамье 2016). Известным является

второе, удмуртское, наименование д. Круглово (совр. Слободской район Киров-

ской области) - Чола, происходящее от названия удмуртского рода-выжы Чола.

Аналогичным (из Круглово через Верхнюю Богатырку) является происхождение

еще некоторых поселений, полностью или частично соотносимых исследователя-

ми (М.Г. Атамановым и, возможно, П.М. Сорокиным - см. Атаманов 2001: 104;

Белых и др. 2007: 90) с родом Тукля. В частности, так возникла д. Убытская, а из

нее (а также из д. Большая и Малая Сыга и д. Дальняя Саля) между 1811-1816 гг. -

“туклинский” поч. По речке Верхней Шуезе до ключа Шуезского (Убытьдур)

(ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2. Д. 58. Л. 272об-275). Здесь можно предположить либо

полное выселение из Круглово людей, относивших себя к Тукля выжы, либо не-

достатки методики сбора этнографической информации. Пример поч. Верхние

Парзи (Вверх речки Парзи/Кондратейпи) еще в большей степени отрицает заяв-

ленную этнографами принадлежность его жителей к изучаемому роду, поскольку

данное поселение основано в 1822 г. из дд. Трубашур и Лудошур (ЦГАКО: Ф. 176.

Оп. 8. Д. 90. Л. 450-452об).

Другой пример нам дает происхождение д. Отогурт (Вверх-Сепычский).

Заметим, что в середине XIX в. поселение находилось в составе Сюрзинско-

го сельского общества Сепыцкой волости, которое с 1859 г. стало Сюрзинской

волостью, полностью отнесенной П.М. Сорокиным к району сосредоточения

селений туклинцев (Белых и др. 2007: 90). Интересна также его малая админи-

стративно-территориальная принадлежность до 1797 г. - Парзинская волость,

выделившаяся из Каринской Первой удмуртской доли после 1722 г. Первая доля

в основном располагалась в нижнем течении Чепцы вне пределов современ-

ной Удмуртии, однако ее парзинские селения в качестве эксклавов были также

разбросаны в пределах других удмуртских долей на территории современных

Глазовского, Балезинского и Кезского районов, при этом как минимум часть

жителей двух из них - д. Ковалевской и поч. По Пызепу Зудо (Петухово) - при-

надлежала также другим административным единицам: Дебесскому Первому

концу Пятой Пургинской и Пызепскому концу Пятой Игринской долей. Поч.

Вверх Сепыча появился между 1722-1747 гг. из д. Парзинской (Парзи/Чебер-

гурт), из нее же (и частично из нее) в разные периоды XVIII в. были также

основаны д. Ковалевская, поч. Озегваевский (между 1747-1762 гг.), поч. Пусо-

шурский (Шемпигурт), в свою очередь, частично из д. Ковалевской - “парзин-

ская” часть поч. По Пызепу Зудо (РГАДА: Ф. 350. Оп. 2. Д. 3190. Л. 113-124об,

881об; Д. 3198. Л. 77-106, 332-334; ЦГАКО: Ф. 170. Оп. 1. Д. 1336. Л. 374-377об;

ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 8. Д. 2. Л. 192-205об; Д. 145. Л. 1539-1567; ЦГАКО: Ф. 582.

Оп. 139. Д. 433. Л. 2-4, 5об-8об, 14; ЦГАКО: Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 354).

Сама д. Парзинская (поч. Парзинский вверх Чепцы реки) прослеживается

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

113

в составе удмуртских Первой и Второй долей Каринского стана в переписях

1710-1722 гг. (РГАДА: Ф. 214. Оп. 5. Д. 2262. Л. 13об-14; РГАДА: Ф. 350.

Оп. 1. Д. 371. Л. 21об-22об; Оп. 2. Д. 3835. Л. 521об-522об; РГАДА: Ф. 1209.

Оп. 1. Д. 1034. Л. 526об-527об). Впервые она упоминается как поч. Парзин-

ский в составе Чепецкого стана (доли) Каринской волости (стана) Хлыновского

уезда в подворной переписи 1678 г., причем поименный анализ его жителей

позволяет утверждать их переселение после 1646 г. из бесермяно-удмуртского

погоста Шамардан Каринского стана (совр. татарская д. Шамарданово Слобод-

ского района Кировской области). Более того, все они или большая их часть

(дворы Федора, Терентия, Афанасия Семеновых, Василия Сидорова, Балтача

Идегова Кайсиных и Сабанчея Кибина Люлина 1678 г.) в конечном итоге восхо-

дят к братьям Кайсе и Кибе Люлиным, указанным в самой ранней из доступных

переписи 1615 г. Мы можем достоверно говорить об их принадлежности к ро-

ду-выжы Тукля, обратившись к переписи 1646 г. Тогда среди пока еще жителей

погоста Шамардан были названы удмурты Киба Люлин Тюклин (sic!) с детьми

Исупом, Зянкилдеем и Сабанчеем (РГАДА: Ф. 1209. Оп. 1. Д. 39. Л. 588об-589;

Д. 339. 714об-716об; Д. 519. Л. 493-493об; Д. 1030. Л. 514-514об).

Итак, опираясь на генеалогические данные, можно достоверно утверждать,

что в указанных исследователями населенных пунктах на стыке Глазовско-

го, Балезинского и Красногорского районов Удмуртии действительно прожи-

вают представители рода Тукля, которые происходят от удмуртов, живших в

XVI-XVII вв. вблизи д. Карино (совр. Слободской район Кировской области).

Вполне вероятно присутствие их потомков и в некоторых других деревнях

Северной Удмуртии. В обозримой посредством сохранившихся документаль-

ных источников ретроспективе (до конца XVI - начала XVII в.) связь этой груп-

пы туклинцев с поселениями членов Тукля выжы Увинского района не просма-

тривается, однако, учитывая, что появление удмуртов в Карино из “Казанской

земли” относится к концу XV в. (Чураков 2013: 21), такую генетическую связь

можно допустить.

Еще один регион, в котором проживают представители рода Тукля, не об-

разуя отдельных селений, расположен за пределами Удмуртской Республики, в

Татышлинском районе Башкирии. Туклинцы отмечены в качестве одной из трех

родовых групп д. Арибаш, одной из пяти групп д. Верхнебалтачево. Появление

членов Тукля выжы на башкирских землях связано с историей формирования

Закамской этнографической группы удмуртов (Садиков 2008: 6, 64, 68; Садиков

2019: 537; Атаманов-Эграпи 2010: 115). Предположить их непосредственную

связь как с увинскими туклинцами, так и с представителями своего рода из де-

ревень Северной Удмуртии вполне возможно.

Среди трех территорий проживания туклинцев основной и, вероятнее всего,

исходной являлась та, что находилась в бассейне р. Ува. Однако даже здесь к

началу XVIII в. поселения представителей рода Тукля уже были разделены по

административному признаку, входя в соседние сотни Арской дороги Казан-

ского уезда. Относительно недолго они располагались в рамках разных сотен

Сарапульского уезда, в 1797-1816 гг. - в Сарапульском и Глазовском уездах,

позже - разных волостях Малмыжского уезда. Именно в таком разделении, на

наш взгляд, состоит основная причина выявленного как по данным переписей,

так и на уровне преданий отсутствия тесных контактов между их жителями

и даже сколь-либо значимой памяти об общности происхождения. Предания,

зафиксированные этнографами и краеведами, менее точны в сравнении с пись-

менными источниками, но вместе с тем могут восполнить отдельные лакуны,

образовавшиеся в результате утраты или отсутствия документальных данных.

Кроме того, они являются тем исходным знанием, от которого необходимо от-

114

Этнографическое обозрение № 2, 2022

талкиваться в историческом изучении удмуртской родовой организации. Пу-

тем подобного совмещения методов исторического исследования на примере

удмуртского рода-выжы Тукля мы показали возможность воссоздания доста-

точно точной картины формирования поселенческой сети рода, которая к тому

же подкрепляется на уровне генеалогий конкретных его представителей. В ходе

исследования удалось подтвердить на историческом материале этнографиче-

ские свидетельства наличия членов Тукля выжы среди северных удмуртов. На-

чиная с самых ранних сохранившихся документальных источников прослеже-

ны контакты туклинцев с представителями других удмуртских родов (Можга,

Монья, Жикья и др.) и народов (например, бесермянами), вплоть до совместно-

го проживания с ними. В течение XIX в. все большее развитие получило тесное

соседство с русским народом.

Примечания

1 Подробнее о проблемах, связанных с изучением удмуртской родовой орга-

низации, теоретической и методологической несостоятельности воршудно-ро-

довой теории см. (Чураков 2007; Чураков 2013).

2 Здесь мы имеем дело с персонификацией родового имени. Названия удмурт-

ских родов-выжы образовывались в соответствии с антропонимической моделью

“имя/прозвище” родоначальника + патронимический суффикс -а (Чураков 2007).

В случае с родом Тукля его название, скорее всего, образовано от тюркского по

происхождению имени Туклы + суф. -а > Тукл(ы)йа > Тукля.

3 В своей статье С.Е. Ласточкин не прослеживает историю Мултан-Тукли.

Между тем уже как минимум с начала XVIII в. Мултан-Тукля и связанные с

ней поселения входили в иные, нежели Большая Тукля, малые административ-

но-территориальные образования.

4 Приведены данные I ревизии как более точные в сравнении с итоговыми

данными ландратской переписи.

5 Здесь и далее употребление сокращенных или расширенных названий

одних и тех же населенных пунктов (как, например, “д. Малый Мултан” -

“д. Малый Мултан себе усадом”) связано с тем, что со временем названия силь-

но менялись, в том числе в результате деятельности переписчиков. Мы рассма-

триваем приводимые названия как официальные в указанный момент времени

и передаем согласно тексту использованного источника.

6 Значительно меньшее в сравнении с мужским число душ женского пола,

в первую очередь, следует объяснять особенностью источников, созданных

в фискальных целях.

7 К сожалению, ревизские сказки 1782 г., а также 1795 г., по изучаемым

населенным пунктам отсутствуют. Итоговые демографические показатели по

отдельным селениям извлечены из соответствующих сводных ведомостей.

8 Подобное предположение нельзя исключить и для более ранних периодов.

9 К сожалению, сказки IX и X ревизий далеко не всегда указывали этно-со-

словный статус жителей населенных пунктов, однако можно предполагать про-

живание русских в д. Поршур-Тукля, д. Узей-Тукля, с. Ува-Тукля и др. и пока

что их отсутствие в поч. Маковыр.

10 В 1859-1880 гг. Кейлудской.

11 Основание данного селения напрямую увязывается с родом Монья

(д. Анлеть-Монья, Ключи-Монья тож, 1782-1795 г.) (ЦГАКО: Ф. 176. Оп. 2.

Д. 116. Л. 544-544об).

12 Небольшая часть основателей селения (один двор из шести) происходила

из д. Пеки-Жикьи.

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

115

13 Меньшая часть первопоселенцев (два двора из пяти) происходила также

из д. Узей-Тукли.

14 Среди первопоселенцев отмечены также выходцы из д. Пуштовай и

д. Актемыр-Ошмес (Жейлуд).

15 В 1870 г. и, вероятно, последующие годы удмурты выселились из деревни,

образовав новое селение.

16 Выражаем признательность И.М. Траткановой (г. Сарапул) за предостав-

ление ряда документов.

17 Заметим, что массово удмурты бывшей Арской дороги стали приобре-

тать фамилии лишь в конце XIX - начале XX в., окончательно - в первые годы

Советской власти.

18 Информатор - уроженец д. Пуштовай В.С. Пислегин, 1957 г.р.

19 Если судить по этой дате, Пислегу не могло быть в 1747 г. 17 лет.

Источники и материалы

ГА РТ - Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 3. Оп. 2. Д. 73.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН - Научный архив Удмуртского института исто-

рии, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского цен-

тра Уральского отделения Российской академии наук. РФ. Оп. 2-Н.

Приложение 1885а - Приложение к материалам по статистике Вятской губер-

нии. Т. 1. Малмыжский уезд. Ч. 1. Материалы для оценки земельных угодий.

Приложения. Вятка: тип. Куклина, 1885.

Приложение 1885б - Приложение к материалам по статистике Вятской губернии.

Т. 1. Малмыжский уезд. Ч. 2. Подворная опись. Вятка: тип. Куклина, 1885.

РГАДА - Российский государственный архив древних актов.

Списки 1876 - Списки населенных мест Российской империи, составленные

и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства

внутренних дел. Вып. 10. Вятская губерния. Список населенных мест по

сведениям 1859-1873 годов. СПб.: изд. Центрального статистического

комитета МВД, 1876.

Удмуртское Прикамье 2009 - Удмуртское Прикамье по писцовым описаниям и

подворным переписям XVII - начала XVIII веков. [CD-Rom] / автор-сост.

Чураков В.С. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2009.

Удмуртское Прикамье 2016 - Удмуртское Прикамье по писцовым описаниям

и подворным переписям XVII - начала XVIII веков. Вып. 2. [CD-Rom] /

автор-сост. Чураков В.С. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2016.

ЦГАКО - Центральный государственный архив Кировской области.

ЦГА УР - Центральный государственный архив Удмуртской Республики.

Partie du territoire de Casan s.a. - Partie du territoire de Casan au nord du Kama

btv1b55003160k (Дата обращения: 08.04.2021 г.).

Научная литература

Атаманов М.Г. По следам удмуртских воршудов. Ижевск: Удмуртия, 2001.

Атаманов-Эграпи М.Г. Происхождение удмуртского народа. Ижевск:

Удмуртия, 2010.

Белых С.К., Сахарных Д.М., Чураков В.С. П.М. Сорокин. О расселении удмур-

тских родов // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2007.

№ 1. С. 75-100.

Васильева О.И. Удмуртская интеллигенция. Формирование и деятельность.

1917-1941 гг. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999.

116

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Герд К. Дӧкъя выжы удмуртъёс // Гудыри. 05.10.1924. № 146. С. 2.

Загребин А.Е. В.П. Налимов в Удмуртии: к истории одного незавершенного

научного проекта // Ежегодник финно-угорских исследований. 2009. № 1.

С. 192-198.

Игнаш П. Удмурты селтинского рода // Труды Научного общества по изучению

Вотского края. Вып. 5 / Под ред. Ф.В. Стрельцова. Ижевск: Удкнига, 1928.

С. 27-30.

Ласточкин С.Е. Вотяки “Туклинского” рода // Труды Научного общества по из-

учению Вотского края. Вып. 2 / Под ред. Ф.В. Стрельцова. Ижевск: Удкнига,

1926а. С. 70-76.

Ласточкин С.Е. Тукля выжы удмуртъёс // Кенеш. 1926б. № 5-6. С. 47-49.

Перевозщиков С.Т. О вотяках деревни Шудзи Советской волости Ижевско-

го уезда // Труды Научного общества по изучению Вотского края. Вып. 2 /

Под ред. Ф.В. Стрельцова. Ижевск: Удкнига, 1926. С. 77-81.

Пислегин Н.В. Община в обыденной жизни крестьян Удмуртии: материалы кон-

ца XVIII - первой половины XIX века // Вестник Удмуртского университета.

Серия история и филология. 2013. № 1. С. 24-32.

Пислегин Н.В. Герой Советского Союза Виктор Пислегин, его деревня и род-

ные. Зарисовки на основе документальной кинохроники // Иднакар: методы

историко-культурной реконструкции. 2014. № 5. С. 32-41.

Постников А.В. Новые данные о российских картографических материалах

первой половины XVIII века, вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию //

Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № 3. С. 17-38.

Пудов А.И. История увинских деревень: учебное издание. Ува: Изд-во админи-

страции Увинского р-на, 2000.

Садиков Р.Р. Традиционные религиозные верования и обрядность закамских

удмуртов (история и современные тенденции развития). Уфа: Центр этно-

логических исследований УНЦ РАН, 2008.

Садиков Р.Р. Жречество закамских удмуртов в конце XX - начале XXI в.: тра-

диции и новации // Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве

России: культурное наследие и новые вызовы / Отв. ред. М.П. Безенова.

Ижевск: Изд-во Анны Зелениной, 2019. С. 535-539.

Чураков В.С. Из истории изучения названий удмуртских родов // Этнографиче-

ское обозрение. 2007. № 4. С. 149-159.

Чураков В.С. Обзор фольклорно-лингвистических и археолого-этнографиче-

ских экспедиций, работавших среди удмуртов в 20-е - 30-е годы XX века //

Ежегодник финно-угорских исследований. 2010. № 2. С. 102-115.

Чураков В.С. К проблеме определения времени жизни основателей старейших

удмуртских родов-выжы // Вестник Челябинского государственного универ-

ситета. 2013. № 36. С. 19-24.

Шутова Н.И., Капитонов В.И., Кириллова Л.Е., Останина Т.И. Историко-куль-

турный ландшафт Камско-Вятского региона. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2009.

R e s e a r c h A r t i c l e

Pislegin N.V., and V.S. Churakov. The Tuklia Clan Udmurts in the 17th - Early 20th

Centuries According to Tales and Written Sources [Udmurty tuklinskogo roda v

XVII - nachale XX v. po dannym predanii i pis’mennykh istochnikov]. Etnograficheskoe

EDN: HRNINN ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of

Ethnology and Anthropology RAS

Пислегин Н.В., Чураков В.С. Удмурты туклинского рода в XVII - начале XX в...

117

Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research

Center of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences (Tatiana Baramzina St.

34, Izhevsk, 426067, Russia)

Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research

Center of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences (Tatiana Baramzina St. 34,

Izhevsk, 426067, Russia)

Keywords

Udmurtia, Udmurts, Tuklia, clan system, vyzhy clan, genealogy, lineages, local

history

Abstract

Among the larger genealogical lineages of Udmurts is the clan of Tuklia which has

drawn the attention of scholars ever since the late 19th century. Still, a work written by

S.E. Lastochkin as early as in 1926 remains the most substantial account of this topic

to date. In this article, we attempt to compare data available through archival sources

and scholarly literature with historical legends and tales, examine the development of

Tuklia clan’s network, and explore the character of its relations with Udmurts’ neighbor

clans and other ethnic groups. We pay special attention to the religious cults that were

found among the Tuklintsy in the past. We believe that the comparative approach to the

study of historical and ethnographic evidence has helped us to present the most detailed

picture of the origin and growth of three major centers of the Tuklia clan.

References

Atamanov, M.G. 2001. Po sledam udmurtskikh vorshudov [In the Footsteps of the

Udmurt Vorshuds]. Izhevsk: Udmurtiia.

Atamanov-Egrapi, M.G. 2010. Proiskhozhdenie udmurtskogo naroda [The Origin

of the Udmurt People]. Izhevsk: Udmurtiia.

Belykh, S.K., D.M. Sakharnykh, and V.S. Churakov. 2007. P.M. Sorokin. O rasselenii

udmurtskikh rodov [About the Resettlement of the Udmurt Clans]. Idnakar:

metody istoriko-kul’turnoi rekonstruktsii 1: 75-100.

Churakov, V.S. 2007. Iz istorii izucheniia nazvanii udmurtskikh rodov [From the

History of Studying the Names of the Udmurt Clans]. Etnograficheskoe obozrenie

4: 149-159.

Churakov, V.S. 2010. Obzor fol’klorno-lingvisticheskikh i arkheologo-etnograficheskikh

ekspeditsii, rabotavshikh sredi udmurtov v 20-e - 30-e gody XX veka [Review of the

Folklore, Linguistic and Archaeology-ethnographic Expeditions among the Udmurts

in the 20’s - 30’s of the XX Century]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii 2:

102-115.

Churakov, V.S. 2013. K probleme opredeleniia vremeni zhizni osnovatelei stareishikh

udmurtskikh rodov-vyzhy [On the Definition of the Lifetime of the Oldest Udmurt

Clans’ Progenitors]. Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta 36:

19-24.

Gerd, K. 1924. Dok’ya vyzhy udmurt’yos [Udmurts of the Dӧkya Clan]. Gudyri 146: 2.

Lastochkin, S.E. 1926a. Votiaki “Tuklinskogo” roda [Udmurts of the Tuklya Clan].

In Trudy Nauchnogo obshchestva po izucheniiu Votskogo kraia 2, edited by

F.V. Strel’tsov, 70-76. Izhevsk: Izdatel’stvo Udkniga.

Lastochkin, S.E. 1926b. Tuklia vyzhy udmurt’es [Udmurts of the Tuklya Clan].

Kenesh 5-6: 47-49.

118

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Perevozshchikov, S.T. 1926. O votiakah derevni Shudzi Sovetskoi volosti Izhevskogo

uezda [On Votyaks of the Shudzi Village, Sovetskaia Province, Izhevsk District].

In Trudy Nauchnogo obshchestva po izucheniiu Votskogo kraia 2, edited by

F.V. Strel’tsov, 77-81. Izhevsk: Izdatel’stvo Udkniga.

Pislegin, N.V. 2013. Obshchina v obydennoi zhizni krest’ian Udmurtii: materialy

kontsa XVIII - pervoi poloviny XIX veka [Community in the Everyday Life

of the Peasants of Udmurtia: Materials of the Late 18th - First Half of the 19th

Century]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriia istoriia i filologiia 1: 24-32.

Pislegin, N.V. 2014. Geroi Sovetskogo Soiuza Viktor Pislegin, ego derevnia i

rodnye. Zarisovki na osnove dokumental’noi kinokhroniki [Hero of the Soviet

Union Viktor Pislegin, his Village and Family. Sketches based on Documentary

Newsreels]. Idnakar: metody istoriko-kul’turnoi rekonstruktsii 5: 32-41.

Postnikov, A.V. 2005. Novye dannye o rossiiskikh kartograficheskikh materialakh

pervoi poloviny XVIII veka, vyvezennykh Zh.-N. Delilem vo Frantsiiu

[New Data on Russian Cartographic Materials of the First Half of the 18th

Century, exported by J.-N. Delisle to France]. Voprosy istorii estestvoznaniia

i tekhniki 3: 17-38.

Ignash, P. 1928. Udmurty Seltinskogo roda [Udmurts of the Selta Clan]. In Trudy

Nauchnogo obshchestva po izucheniiu Votskogo kraia 5, edited by F.V. Strel’tsov,

27-30. Izhevsk: Izdatel’stvo Udkniga.

Pudov, A.I. 2000. Istoriia uvinskikh dereven’: uchebnoe izdanie [History of Uva

Villages: Educational Edition]. Uva: Izdatel’stvo administratsii Uvinskogo raiona.

Sadikov, R.R. 2008. Traditsionnye religioznye verovaniia i obriadnost’ zakamskikh

udmurtov (istoriia i sovremennye tendentsii razvitiia) [Traditional Religious

Beliefs and Rituals of the Transkama Udmurts (History and Modern Development

Trends)]. Ufa: Tsentr etnologicheskikh issledovanii Ufimskogo nauchnogo tsentra

Rossiiskoi akademii nauk.

Sadikov, R.R.

2019. Zhrechestvo zakamskikh udmurtov v kontse XX

-

nachale XXI v.: traditsii i novatsii [Priesthood of the Transkama Udmurts in the

Late 19th - Early 21st Centuries: Traditions and Innovations]. In Finno-ugorskii

mir v polietnichnom prostranstve Rossii: kul’turnoe nasledie i novye vyzovy,

edited by M.P. Bezenova, 535-539. Izhevsk: Izdatel’stvo Anny Zeleninoi.

Shutova, N.I., V.I. Kapitonov, L.E. Kirillova, and T.I. Ostanina. 2009. Istoriko-

kul’turnyi landshaft Kamsko-Viatskogo regiona [Historical-cultural Landscape of

the Kama-Vyatka Region]. Izhevsk: Udmurtskii institut istorii, iazyka i literatury

Ural’skogo otdeleniia Rossiiskoi akademii nauk.

Vasil’eva, O.I. 1999. Udmurtskaia intelligentsiia. Formirovanie i deiatel’nost’.

1917-1941 gg. [Udmurt Intelligentsia. Formation and Activity of 1917-1941].

Izhevsk: Udmurtskii institut istorii, iazyka i literatury Ural’skogo otdeleniia

Rossiiskoi akademii nauk.

Zagrebin, A.E. 2009. V.P. Nalimov v Udmurtii: k istorii odnogo nezavershennogo

nauchnogo proekta [V.P. Nalimov in Udmurtia: on the History of One Unfinished

Scientific Project]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii 1: 192-198.