ЭЛЕМЕНТЫ ПИЩЕВОЙ СЕГРЕГАЦИИ В ТРАДИЦИОННОЙ

И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

(НА ПРИМЕРЕ МЯСНОЙ ПИЩИ)

А.С. Кочкунов

Айдарбек Сулайманкулович Кочкунов

|

|

aidar.k@mail.ru | д. и. н., профессор | Кыргызско-Российский Славянский университет

имени Б.Н. Ельцина (ул. Киевская 44, Бишкек, 720000, Кыргызская Республика)

Ключевые слова

элементы пищевой сегрегации, мясные блюда, престижные куски, трапеза, гость,

традиция, современность, жилик, эт тартуу, устукан, уча

Аннотация

В статье на примере мясной еды исследуются элементы пищевой сегрегации в тради-

ционной и современной культуре кыргызского народа. Анализируются такие вопросы,

как выбор и убой скота для гостей, разделка туши, состав престижных кусков мяса,

соблюдение иерархии при распределении этих кусков, а также вопросы полового, воз-

растного, статусного, родственного, клиентельно-властного разделения. Исследуются

современные проявления пищевой сегрегации на основе мясной еды, степень функци-

онирования традиционных видов сегрегаций при распределении престижных кусков

мяса между гостями. Сделаны следующие выводы: в традиционном обществе исклю-

чительную важность представляет соблюдение порядка распределения престижных

кусков мяса, которое является подтверждением статуса человека в семье и обществе;

распределение престижных кусков мяса среди гостей имеет упорядоченный и систем-

ный характер; несмотря на трансформацию порядка приема мясной пищи, вызванную

глубинными экономическими и социокультурными преобразованиями в советский

период, некоторые аспекты традиции сегрегации в современный период продолжают

функционировать.

течение длительного периода времени мясная еда являлась основой систе-

мы питания кочевых народов Центральной Азии (Жуковская 1979: 65-75),

В

в том числе кыргызов. Прием пищи в виде вареных кусков мяса был ре-

гламентирован определенным образом: в зависимости от статуса и положения

человека в кочевом социуме. Существовали строгие, нерушимые правила рас-

пределения кусков мяса между трапезующимися, которые исследователи, по

мнению автора статьи, верно определяют как “пищевую сегрегацию” - она име-

ет различные формы проявления в социальной и культурной истории многих

народов мира (Токарев 1970). Пищевая сегрегация, в рамках которой делался

Статья поступила 20.01.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 23.07.2021

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре кыргыз-

ского народа (на примере мясной пищи) // Этнографическое обозрение. 2022. № 2. С. 207-227.

Kochkunov, A.S. 2022. Elementy pishchevoi segregatsii v traditsionnoi i sovremennoi kul’ture

kyrgyzskogo naroda (na primere miasnoi pishchi) [Elements of Food Segregation in the Traditional

and Modern Culture of the Kyrgyz People (the Case of the Meat Food)]. Etnograficheskoe obozrenie 2:

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

208

Этнографическое обозрение № 2, 2022

акцент на определении статуса индивида на основе пола, возраста, положения

в обществе и других характеристик, присутствовала и в традиционной культуре

кыргызов. Посредством распределения престижных кусков мяса подчеркива-

лись статус человека в социуме, степень родства, общественное признание его

авторитета. Таким образом происходила идентификация личности в социаль-

ном пространстве. Известный этнолог Н.Л. Жуковская писала: “Распределение

мяса между присутствующими и то, как его едят - это регламентированное тра-

дициями сложное искусство…” (Жуковская 1979: 65).

Этой многовековой традиции следуют и в наше время, придавая особое

значение регуляции взаимоотношений между людьми. Поэтому одна из задач

этнологии в данном случае - глубоко изучить систему распределения престиж-

ных кусков мяса, чтобы понять, как это влияет на коммуникативные процессы

между людьми, идентификацию членов социума. Эта проблема актуализиру-

ется в свете исследования соотношения традиций и инноваций в современной

культуре, поиска ответов на призывы в обществе к сохранению этнокультурной

самобытности. В соответствии с этим основной целью данной статьи являет-

ся выявление элементов пищевой сегрегации в традиционной и современной

культуре кыргызского народа на примере анализа особенностей приема мясной

пищи. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: исследовать элементы сегрегации на всех этапах приготовления и приема

мясных блюд; установить степени престижности кусков мяса; выявить прояв-

ление элементов сегрегации в современной культуре питания; изучить характер

пищевого разделения в зависимости от половозрастного состава гостей, их ста-

туса и положения в обществе, а также некоторые аспекты этикета приема мяс-

ной еды в контексте социальных трансформаций кыргызского общества. Также

автором определяются направления будущих исследований данной проблемы.

Статья состоит из двух частей. Первая часть посвящена изучению элементов

пищевой сегрегации в традиционной культуре кыргызского народа (хронологи-

ческие рамки: вторая половина XIX - начало XX в.). Необходимость в отдельном

изложении традиционных способов распределения кусков мяса продиктована

отсутствием в этнографической науке цельного представления об этом явлении

этнической культуры кыргызов. Во второй части рассматриваются причины и

степень трансформации элементов пищевой сегрегации в современной культуре

питания кыргызского народа.

Краткая историография вопроса и источники исследования. Порядок

распределения кусков вареного мяса, который является устойчивым элементом

в культуре питания кыргызов, стал объектом внимания русских путешествен-

ников и исследователей еще во второй половине XIX в. (Валиханов 1985: 342;

Ильминский 1861: 169; Костенко 1871: 37). Этнографическим изучением данно-

го вопроса в советский период занимались М.Т. Айтбаев (Айтбаев 1963: 17-18),

С.М. Абрамзон (Абрамзон 1990: 158-161) и др. Если в работе М.Т. Айтбаева

исследуются названия определенных кусков мяса, порядок их распределения в

зависимости от статуса и положения участников трапезы, некоторые локальные

различия, то С.М. Абрамзон наряду с перечисленными вопросами рассматри-

вает также этногенетические связи с рядом тюркских и монгольских народов.

В 2010-е годы отдельные аспекты распределения кусков вареного мяса в кон-

тексте типологии мясной еды, а также традиции гостеприимства, трансформа-

ция системы питания кыргызов в советский период изучались автором данной

статьи (Kochkunov 2010; Кочкунов 2012; Асанканов и др. 2016: 224-225); об уча

писал О.К. Каратаев (Каратаев 2018: 230-235); особенности распределения

кусков мяса у памирских кыргызов исследовал С.Т. Кайыпов (Кайыпов 2011:

104-111), и др.

2

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

09

Основными источниками исследования послужили полевые этнографиче-

ские материалы автора, собранные за период с 1990 г. по настоящее время во

всех областях Кыргызстана. Особую пользу принесли метод включенного на-

блюдения, использованный при изучении распределения вареных кусков мяса в

различных циклах семейной и общественной церемоний, перекрестный опрос

(во время трапез), ретроспективный опрос знатоков народного быта, анализ

высказываний представителей различных регионов о порядке раздачи мяса го-

стям. Были использованы также литературные источники.

Часть I. Элементы пищевой сегрегации

в традиционной культуре кыргызов

(вторая пол. XIX - нач. XX в.)

В рассматриваемый период кыргызы в основном продолжали вести кочевой

образ жизни. Однако часть из них, преимущественно приферганские кыргызы,

начала постепенно переходить к оседлости. Если у кочевников основу жизнео-

беспечения составляло скотоводство (разведение крупного и мелкого рогатого

скота), то у оседлой группы наряду с сохранением скотоводства формировалась

система земледелия в условиях стационарных поселений. Кочевники употре-

бляли в пищу мясо всех видов домашнего скота, при этом предпочтение отда-

валось конине и мясу мелкого рогатого скота, которые составляли основу кру-

глогодичного продуктового рациона семьи. Верблюжатину и говядину, которая

у представителей кочевых хозяйств не пользовалась особой популярностью,

употребляли реже. У кыргызов же, ведущих оседлый образ жизни, говядина по-

степенно становилась частью рациона; также они употребляли ячье мясо (пре-

имущественно это касается группы кыргызов Внутреннего Тянь-Шаня, Алая,

Восточного Памира). Помимо двух основных видов хозяйственной деятельно-

сти, серьезным подспорьем в продуктовом обеспечении была охота на диких

животных и птиц.

Выбор скота, убой и разделка туши. При подготовке к приему гостей боль-

шое значение придавали выбору скота для забоя. Считая гостеприимство важ-

нейшей частью социокультурных и коммуникативных отношений, кыргызы де-

лали все для того, чтобы гость был удовлетворен приемом. Мясо должно было

быть хорошего качества, жирным. Для гостей забивали упитанный скот преи-

мущественно молодого и среднего возраста (при этом предпочтение отдавалось

мелкому рогатому скоту и лошадям).

В кыргызском кочевом обществе все мужчины в обязательном порядке

должны были уметь забивать скот и разделывать туши. Это считалось свое-

го рода искусством, которому их обучали с детства. Женщинам подобная дея-

тельность категорически запрещалась - за исключением ситуаций, когда муж

временно отсутствовал, а других взрослых мужчин в семье не было. В этом

случае им разрешалось резать мелкий рогатый скот - мууздоо (убой, заклание),

но при этом рукоятку ножа вместе с женщиной должен был держать младший

родственник мужского пола (ПМА 5).

После забоя скота важным этапом считалась разделка туши на куски - жи-

ликтөө (букв. - разделить по суставам). Убой крупных (лошадей, коров, яков) и

мелких (овец, коз) животных в целом происходил одинаково (их заваливали на

бок, крепко связывали ноги и перерезали ножом горло). Однако существовали

и отличительные особенности в процессе забоя и последующей разделки туши.

Например, яка могли пристрелить; верблюду перевязывали ноги в сидячем по-

ложении и затем перерезали шею в двух местах - сначала сверху, затем снизу -

горло; свежевание начинали с горба, затем разделывали так же, как и других

210

Этнографическое обозрение № 2, 2022

крупных животных. Разделка туш мелкого скота требовала особого подхода из-

за небольшого количества мяса; на каждом суставе должен был остаться опре-

деленный объем неотделенного от кости мяса - эт (мышечная часть).

Суставы и другие части туш мелкого рогатого скота никогда не разрубали.

Гостям всегда подавали целые куски. Что касается крупных животных, то после

разделки суставов определенные кости: жиликтер (трубчатые кости), жамбаш

(подвздошная кость), далы (лопатки) и карчыганын кабыргалары (подбрюшные

ребра) - разрубали на две половины. В обязательном порядке оставляли целы-

ми каждое звено позвоночных и спинных частей, так как эти куски считались

престижными и подавались старшим. Кроме того, каждая разрубленная часть

являлась престижной.

По обычаю тем, кто совершал убой, разделку и чистку внутренностей круп-

ного скота в обязательном порядке давали кол кесер (плату). Мужчинам пола-

гались следующие части: моюн эт (шейное мясо), жетим арка (короткий по-

звоночник), боор (печень); женщинам - куски из различных малопрестижных

зон: карын (желудка) и тогуз кат (кишок). Плату давали только тогда, когда

скот резали по случаю праздничных событий. При совершении похоронно-по-

минальных обрядов плата не предусматривалась.

Состав кусков мяса: “мужские” и “женские” куски. Названия суставов и

других частей туш и крупного, и мелкого рогатого скота в основном совпада-

ли. Тушу делили на две части: ич эт (внутренности) и собственно эт (мясо),

которое, в свою очередь, по составу распределялось на баш (голову), жилик-

тер (суставы), карчыгалар (ребра), аркалар (спину), омурткалар (позвонки),

моюн (шейные позвонки), куймулчак (курдюк - у мелкого скота), уча (копчик -

у крупного скота). В названиях отдельных частей туши у кыргызов могли про-

слеживаться племенные или региональные различия. Однако представление о

степени престижности этих частей у всех групп кыргызского народа, как пра-

вило, совпадало.

Куски мяса условно можно разделить на “мужские” и “женские”. Конечно, у

кыргызов не было каких-либо письменно зафиксированных традиций и правил

этикета, которые нужно соблюдать во время застолья. Все правила, принятые в

отношении приема мясных угощений, имели характер сложившихся народных

обычаев, вытекающих из устоев родоплеменных и патриархальных отношений.

Порядок распределения престижных частей вареного мяса зависел от того, ка-

кое положение человек занимал в семье, общине, роду. Некоторые части туши

имели исключительно “гендерное” значение. Так, баш (голову мелкого скота),

кар жилик (лучевую кость - переднюю трубчатую кость мелкого скота), а также

самую почетную часть туши крупного скота - уча (крестец) подавали только

мужчинам. Исключительно “женскими” считались төш (грудинка) и куймулчак

(курдюк).

“Неподаваемыми” на гостевых трапезах были моюн (шейные позвонки -

как мелкого, так и крупного скота), кара кабырга (передние - под лопаткой -

ребра), тил жаак (нижняя челюсть мелкого скота), күң жилик (вариант: корто

жилик) - короткая трубчатая кость между лопаткой и лучевой костью. Слово

күң в кыргызском языке имеет значение “прислуга”, “рабыня”. Күң жилик ни-

когда не подавали гостям (вне зависимости от их половой принадлежности). Он

предназначался исключительно молодухам (женам младших сыновей хозяина)

или домашней прислуге. Внутренности и конечности мелкого скота употребля-

ли в пищу только дети и обслуживающие женщины (младшие снохи). Внутрен-

ности крупного скота, в особенности лошадей (кроме легких, сердца и печени),

считались почетными и подавались только гостям в составе других кусков мяса.

Карчыганын кабыргалары (ребра брюшной части), арка (спинные позвонки)

211

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

мелкого скота предназначались для гостей молодого и/или среднего возраста

обоих полов (Kochkunov 2010). Существовали также строгие правила отделения

сухожилий (тарамыш) от суставов задних ляжек, желез (без), которые счита-

лись макүрөө (нечистыми), а также удаления хрящей лопаток (кемирчек).

Иерархия престижности. Рассмотрим вкратце составы кусков мяса исходя

из их престижности (по нисходящей). Начнем с туш мелкого рогатого скота, при

разделке которых на каждом суставе нужно было оставлять “свою” мышечную

мясную массу, не отделенную от кости. Суставы передних ног называли кол мүчө

(вариант: кол жилик), задних - сан мүчө (вариант: сан жилик). Суставы передних

конечностей имели следующие названия: кар жилик - лучевая кость (трубчатая),

күң жилик - часть подмышки (трубчатая), далы - лопатка (по две пары), задних:

жото жилик - берцовая кость (трубчатая), кашка жилик - бедренная кость (труб-

чатая), жамбаш - повздошная кость (также по две пары). Все эти куски, за исклю-

чением күң жилик, занимали свое место в иерархии престижности. Названия

частей туши крупных животных полностью повторяли названия частей мелких.

Из туши крупного скота в обязательном порядке целым куском вырезали коп-

чик. При этом особо ценился лошадиный копчик. Он предназначался исключи-

тельно старейшему в общине, роду мужчине или почетному гостю. Существовал

особый ритуал подачи уча и порядок его приема в пищу (см. об этом в подраз-

деле “Порядок приема уча”). Внутренности лошади (ич эт) делились на казы

(подбрюшье), карта (прямая кишка), карын (желудок), жал (подгривный жир).

В отличие от внутренностей мелкого скота, они в обязательном порядке долж-

ны были быть в чашках с мясом, предназначенным для гостей. Из подбрюшья

готовили особое блюдо чучук - конскую колбасу. Оно имело несколько разно-

видностей: а) ынак чучук - только из подбрюшного жира; б) чучук - подбрюш-

ный жир с неснятым слоем мяса; в) кабырга чучук - подбрюшье, снятое с ре-

бром (которое иногда называли монолдор чучук, так как его готовили в основном

в племени монолдор, компактно проживавшем в атбашинско-нарынской зоне

Внутреннего Тянь-Шаня [ПМА 1]). Позвоночные части туши крупного скота

были более престижными, нежели таковые же части мелкого. Также почетным

гостям не подавали части трубчатых костей с мясом крупного скота - в отличие

от трубчатых костей мелкого рогатого скота, которые были престижными. Ими

угощали гостей среднего или молодого возраста. В отношении головы - баш -

существовали различия в зависимости от того, крупный это или мелкий скот.

Голову мелкого у одних групп кыргызов подавали почетным гостям, добавив

к ней один из престижных кусков мяса, у других - младшему из гостей. Такое

разнообразие было отмечено С.М. Абрамзоном (Абрамзон 1990: 159).

Основным способом приготовления мясной еды была варка (бышыруу) в

котле - казане. Гостям никогда не подавали жареное мясо (которое и в повсед-

невной жизни употребляли крайне редко, считая его вредным для организма).

Варка мяса была исключительно мужской обязанностью. В процессе варки тща-

тельно следили за тем, чтобы мякоть (мышечная часть) не отделилась от кости.

После закипания убирали пену и продолжали приготовление на медленном огне.

При этом периодически бульон “провеивали” (т.е. насыщали кислородом) -

сапырат (взбалтывать).

Элементы половой сегрегации. Родоплеменные отношения и патриархаль-

ный уклад напрямую влияли на повседневную жизнь и коммуникации между

людьми (Абрамзон 1990: 166-226; Асанканов и др. 2016: 245-283). Тем не ме-

нее от представителей соседних оседлых народов кыргызы отличались наличи-

ем определенной свободы, характеризуемой иногда как “кочевая демократия”.

Однако, несмотря на относительную демократичность общественных отноше-

ний, в традиционном кыргызском кочевом социуме при проведении некоторых

212

Этнографическое обозрение № 2, 2022

обрядов, совершении семейных и общественных ритуалов, а также в опреде-

ленных жизненных ситуациях четко прослеживалось гендерное неравенство.

Также это касалось имущественных отношений. При этом существовало об-

рядово-ритуальное пространство, в пределах которого руководили женщины.

Это в основном относится к праздникам семейного цикла (по случаю рожде-

ния ребенка, первого укладывания его в колыбель и т.д.) и отдельным этапам

свадебного обряда. Однако массовые общественные мероприятия, в том числе

с обязательным проведением многолюдных трапез, организовывались только

мужчинами. Женщинам отводилась вспомогательная роль (чистка и мойка вну-

тренностей животного, подготовка юрты для приема гостей, приготовление и

разлив кумыса и т.д.). Убой скота, разделка туши и варка мяса, распределение

его между гостями - одним словом, вся церемония приема и угощения была

обязанностью мужчин и, соответственно, ответственность ложилась на них.

За ошибки в распределении престижных кусков или за какие-либо нарушения

общепринятого этикета гости тут же могли предъявить претензии, пожаловать-

ся старейшинам рода, племени, организатору мероприятия или в народный

суд по обычному праву - адату (Гродеков 1889: 223-224; Талып Молдо 1991:

540-541). Иногда даже незначительные ошибки могли использовать как повод

для обострения межличностных или межплеменных отношений. Поэтому при-

нимающая сторона была вынуждена угождать гостям (при этом хозяева могли

затаить обиду из-за их чрезмерной требовательности и компенсировать ее во

время ответных приемов).

Подача мясной еды эт тартуу имела строго определенный порядок и после-

довательность. Гости должны были рассаживаться с соблюдением старшинства.

На месте мыли руки, ополаскивали ножи. После в деревянных чашках подавали

бульон - сорпо, в котором варилось мясо, затем пластины курдюка с печенью,

заправленные соленым бульоном - куйрук боор. После этого каждому трапезу-

ющему в чашку клали по одному ребру - кабырга. Куйрук боор и кабыргу пода-

вали только тогда, когда угощали гостей мясом мелкого рогатого скота. Только

после этого начиналась церемония угощения собственно вареным мясом, кото-

рое приносили в деревянных чашках и распределяли с учетом возраста и статуса

присутствующих: сначала пожилым и старшим, затем по нисходящей. Подачу

мяса начинали с мужчин; для приема мяса гости садились малыми группами

(до семи-восьми человек).

Куски мяса, распределяемые между мужчинами и женщинами, отличались

по составу. “Мужские” куски мяса никогда и ни при каких обстоятельствах

не должны были оказаться в чашках, предназначенных для женщин, и наобо-

рот. Ошибки здесь просто исключались. “Мужские” куски мяса отличались

престижностью; женщинам могли подать небольшое количество престижных

кусков, однако в основном им предназначались так наз. второстепенные.

Элементы половой сегрегации при приеме мясных блюд сохранялись и в

повседневной жизни, в узком семейном кругу. Однако степень распространения

этой традиции зависела от конкретной формы семьи. В больших семьях, где

вели совместное хозяйство несколько брачных пар (родители, женатые сыновья

с детьми и другими близкими родственниками), половая сегрегация осущест-

влялась в полном объеме. В нуклеарных (моногамных) семьях, где супруги и их

дети жили отдельно от представителей старшего поколения, пищу, в том чис-

ле мясную, принимали совместно. Хотя и в таких семьях самый престижный

кусок мяса доставался мужчине - главе семьи.

Следует сказать несколько слов о половой сегрегации при распределении

головы животного (мелкого скота). Существовал строгий порядок подачи и раз-

делки головы животного. Ее делили на две части: верхнюю - баш, и нижнюю

213

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

челюсть - тил жаак. Гость, получивший голову, должен был снять с нее по-

ловину кожи - куйка и, разрезав на небольшие куски с учетом числа гостей,

угостить их, налив в чашку с кусочками бульон и отправив сидящим сотрапез-

никам по кругу для того, чтобы они попробовали угощение - ооз тийүү. Нёбо

(таңдай) считали женским (девичьим) куском и передавали в присутствии го-

стей дочери хозяина с пожеланиями быть вышивальщицей - саймачы. Как из-

вестно, нёбо имеет ребристо-узорчатый вид, что ассоциировалось с искусством

вышивания. Получивший голову гость делил один глаз на две части: одну пере-

давал рядом сидящему ровеснику с пожеланиями регулярно видеться, другую

съедал сам. После того как одна половина головы была очищена до кости, ее

с остатками другой части кожи, уха и глаза передавали хозяину юрты или од-

ному из его мальчиков как устукан (вареные куски мяса, предназначенные для

гостей). Дети в обязательном порядке принимали эти подношения. Отказ вос-

принимался гостями как оскорбление, а гости могли жестко упрекнуть хозяина

за невоспитанность детей. Кыргызы считали подобное поведение вопиющим

нарушением общепринятого этикета. Следует особо подчеркнуть, что голову

животного не принято было уносить с собой (что не возбранялось в отношении

других кусков). Женщины, в отличие от мужчин, могли взять с собой несъе-

денную часть поданного на трапезе куска в качестве гостинца - кешик. Что

касается головы животного (крупного скота), то ее никогда не подавали гостям.

Ее разрубали на части, варили и съедали общинники (члены патрономической

группы) по завершении всех церемоний и проводов. Нижние челюсти мелкого

скота (тил жаак) входили в категорию “неподаваемых” кусков мяса. Их ели

домочадцы. Следует отметить порядок поедания нижней челюсти животного

(мелкого рогатого скота) членами семьи: язык никогда не давали девочкам, мо-

лодухам из-за боязни, что они станут сварливыми (“языкастыми”). Язык давали

мальчикам или ребенку, который еще не разговаривал.

Кроме того, было принято передавать части (остатки мяса на куске, который

достался гостю) престижных кусков мяса в качестве устукана молодым сотра-

пезникам, хозяину или кому-нибудь из младших членов семьи, обслуживающих

гостей, - обычно хорошему знакомому. Так как мужчины никогда не забирали

остатки престижных кусков мяса с собой, за исключением уча, передача их дру-

гим считалась нормой общепринятого этикета.

Возрастная сегрегация. Возрастная дискриминация при приеме мясных

кушаний является ярким проявлением пищевой сегрегации в традиционной

культуре кыргызского народа. По существу, именно при употреблении пищи

четко прослеживается возрастной ценз людей, совместно принимающих еду.

Определение возрастного состава гостей начиналось заранее, перед распреде-

лением престижных кусков мяса по гостевым чашкам - табак жасоо. Соответ-

ственно чашки по престижности кусков мяса делились на старшие чашки - улуу

табак, средние чашки - орто табак и младшие чашки - кичүү табак. При

равнозначном составе гостей для правильного распределения почетных кусков

мяса не возбранялось узнавать друг у друга возраст. На гостевых трапезах с

небольшим (до 10-12 человек) числом людей подавали следующие куски мяса

мелкого скота (устукан) по нисходящей: жамбаш (подвздошная кость), жото

жилик (трубчатая берцовая кость), кашка жилик (трубчатая бедренная кость),

кар жилик (трубчатая лучевая кость), далы (лопатка), карчыганын кабыргалары

(подбрюшные ребра), мырза омурткалар (спинные позвонки) (Айтбаев 1963:

13-23). Региональную (вернее, племенную) вариативность имел обычай уго-

щения гостей головой животного (мелкого скота) - баш (без нижней челюсти).

У большинства групп кыргызов она считалась главной и почетной, ее подавали

обычно вместе с одним почетным куском баранины, берцовой, подвздошной, ча-

214

Этнографическое обозрение № 2, 2022

сто лучевой костью. У кыргызов иссык-кульско-нарынской зоны баранью голо-

ву могли предложить младшему из гостей с добавлением одного подбрюшного

ребра. В случаях, когда хозяин был плохо знаком с пришедшими (кудай конок -

внезапно прибывшие гости), чтобы не ошибиться при подаче мяса, выбор по-

четных кусков предоставляли самим гостям.

На крупных мероприятиях - той (праздник) или аш (поминки) - гостей

угощали в основном мясом крупных животных, как правило кониной. Чтобы

придать более организованный характер всему процессу приема мясной пищи,

который считался центральным элементом всей церемонии гостеприимства,

назначали ответственных людей. Они должны были знать количество гостей,

степень их родства как между собой, так и по отношению к принимающей сто-

роне, а также какое место в социальной иерархии кочевой общины каждый из

них занимает, чтобы заранее определить, кому какие престижные куски под-

носить. Престижными кусками конины были: омуртка - позвонки от шеи до

спины, арка - спинные позвонки, карчыганын кабыргасы - подбрюшные ребра,

жамбаштын калак башы - лопатообразная часть разрубленной подвздошной

кости. Ребра могли разделить на две части. В таком случае престижной счита-

лась та половина ребра, конец которого имел соединение с позвонком. Все эти

куски подавались старшим по возрасту гостям. Разрубленными частями суста-

вов передних и задних ляжек лошади угощали гостей среднего и молодого воз-

раста, которые рассаживались отдельной группой. Как видно, подача конины

резко отличалась от порядка угощения мясом мелкого рогатого скота, у которого

суставы передних и задних ляжек, за исключением күң жилик, имели престижный

характер. У лошади же, наоборот, суставы ляжек имели второстепенный харак-

тер. Второй важной особенностью при распределении конины является обяза-

тельная подача вместе с мясом подгривного жира (жал), внутренностей (напр.,

прямой кишки - карта), желудка (карын) и подбрюшного жира (чучук), заправ-

ленного в кишку в форме колбасы. Эти виды считались престижными. Осо-

бенностью распределения мясных блюд из конины является подача на отдель-

ной чашке исключительно “мужского” куска копчика - уча. Женской половине

гостей конину подавали также с учетом возрастных особенностей.

Следует отметить, что сам процесс приема мясной еды начинался со стар-

ших. Пока они не отведают кусок мяса (это относится также и женской части

гостей) ооз тийүү, никто не имел право дотрагиваться до мясной пищи. В про-

цессе приема еды старшие могли периодически передавать или класть в рот

младшим сотрапезующим куски мяса. Дореволюционный исследователь Сред-

ней Азии Л. Костенко оставил сведения, свидетельствующие об этой стороне

культуры питания кыргызов:

Во время пиров старшему лицу оказывается наибольшее уважение, которое высказыва-

ется между прочим и в том, что при угощении в подносимую ему чашку с мясом кладут

голову зарезанного животного. Во время угощения лица почетные кормят из своих рук

кусками мяса младшую братию, вкладывая им пищу руками прямо в рот, причем удосто-

ивающийся этой чести должен подползать на коленях. Бедняки и слуги при этом обык-

новенно ожидают, стоя или сидя кругом пирующих, окончания трапезы и только время

от времени почетные гости бросают им куски мяса и кости. Остатки пира принадлежат

потом этой голодной братии и женщинам (Костенко 1871: 37).

Такая картина могла иметь место у всех групп кыргызов, в культуре кото-

рых гость воспринимался как счастье, благодать для семьи, рода. А если гость

оказывал особое внимание, передав свой кусок мяса с костью (устукан), то это

воспринималось как передача благодати (счастья, удачи), способной оказать по-

ложительное влияние на судьбу человека.

215

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

Родственный статус. Элементы пищевой сегрегации присутствовали и на

приемах со сложным родственным составом гостей. К ним в первую очередь

относились сваты - куда-сөөк, родственники по линии матери, жены - тайлар,

свойственники - кайын журт, посаженные родители - өкүл ата-апалар и дру-

гие. К подбору кусков мяса для этого состава гостей подходили с особой ще-

петильностью. Им подавали самые престижные куски мяса как мелкого, так и

крупного скота. Существовал строгий и обязательный почти у всех групп кы-

ргызского народа порядок, согласно которому определенные куски обязатель-

но предназначались конкретным гостям. Так, копчик (уча) получал сват - куда

(отец снохи или зятя), курдюк (куймулчак) доставался сватье - кудагый (мать

снохи или зятя). Если на трапезе присутствовали несколько пар сватов, эти ку-

ски преподносили родителям или ближайшим родственникам новобрачных.

В последующем, при проведении различных семейных торжеств, уча передавался

свату (отцу снохи) хозяина. У кыргызов родители невесты - келиндин төркүнү -

имели определенные преимущества по сравнению с родителями зятя. Кроме

этого, почти у всех групп кыргызов существовало правило, согласно которому

баранью голову никогда не подавали сватам - родителям невесты (баш алганга

баш бербейт, букв.: голову не дают тому, от кого получают голову, т.е. нового

члена семьи - невесту). Если в составе гостей находилась дочь хозяина тор-

жества, то ей в обязательном порядке подавали грудинку - төш. В случае ее

отсутствия вареную грудинку могли передать ей в качестве гостинца. Вообще

грудинку (речь идет о мелком рогатом скоте) давали женщинам, находящимся в

репродуктивном возрасте.

У кыргызов родственники по материнской линии (тайлар) пользовались

особым почетом. К ним относились подчеркнуто уважительно, старались уго-

дить во всем, выполнять их капризы. Если кто-то из племянников главы семьи

по женской линии - жээн - хотел взять понравившуюся вещь, он мог это сде-

лать без спроса. Также во время угощения на семейных торжествах существо-

вал ритуал - жээн табак (чашка мяса, предназначенная только племянникам).

Племянников сажали отдельной группой и обслуживали с особым вниманием;

им подавались престижные куски мяса.

Элементы пищевой сегрегации в системе клиентельно-властных отно-

шений. В системе клиентельно-властных отношений у кыргызов определенное

место занимала пища. Любое общественно значимое мероприятие сопровожда-

лось организацией коноктоо (гостевой трапезы и/или угощения). Центральным

и завершающим этапом угощения всегда был прием мясной еды. Поскольку у

кыргызов клиентельно-властные отношения существовали на разных уровнях -

от патрономическо-общинного до родо-племенного, - существовал определен-

ный порядок приема гостей. Наиболее ответственным было приглашение пред-

ставителей родов и племен. Для них в обязательном порядке резали только ло-

шадь (иногда нескольких, в зависимости от количества гостей). Главам родов

подавали самые престижные куски мяса с обязательным добавлением крупных

кусков внутренностей. В таких торжествах уча полагался либо старшему по воз-

расту человеку, либо главе рода или племени. Кроме этого в структуре каждого

рода или племени существовала своеобразная иерархия старшинства. Отдельные

роды или племена, согласно народным преданиям, считались старшими и соот-

ветственно пользовались определенным и общепризнанным преимуществом в

решении тех или иных вопросов. Такое положение отражалось и на распределе-

нии престижных кусков мяса на общественных мероприятиях. Представители

условно “титульных” родов получали более почетные куски мяса, нежели дру-

гие. Кроме того, в случае отсутствия лидера того или иного рода или родового

подразделения на трапезе его место могло быть занято другим представителем

216

Этнографическое обозрение № 2, 2022

этого же рода; даже если он был молодого возраста, его все равно сажали среди

почетных гостей и подавали престижный кусок мяса (Кочкунов 2012).

Порядок приема уча. В этой части будут рассмотрены некоторые особенно-

сти приема уча.

Уча, как было отмечено выше, является самой престижной частью среди

кусков мяса крупных животных. Традиционно его вырезали только из копчика

лошади, однако потом начали вырезать и из копчика крупного рогатого скота.

Тем не менее всегда особо ценился уча из конины. Его варили вместе с други-

ми кусками мяса или отдельно. Поскольку он содержал довольно толстый слой

мяса, его необходимо было сварить равномерно. Поэтому при приготовлении

уча его мякоть периодически протыкали острым ножом, чтобы через эти разре-

зы проникал кипящий в котле бульон. Его подавали самому почетному гостю.

Угощение происходило в рамках ритуала уча табак (чашка уча). Он проходил в

следующем порядке: перед подачей мяса (эт тартуу) гостей распределяли на

малые группы (от пяти до десяти человек) по возрастным и статусным катего-

риям. Из состава гостей выделяли более статусных (от девяти до одиннадцати

человек) и формировали группу для уча табак. Среди них находился гость, ко-

торому предназначался уча. Параллельно формировали еще одну группу, также

из числа почетных гостей, в составе семи-девяти человек, и сажали ее рядом

с уча табак. Называли эту группу жандооч табак (букв. пер.: “находящийся

рядом с уча”). Ее формирование проходило в обстановке взаимных с гостями

консультаций, тихо, без широкой огласки. Куски вареного мяса (вместе с круп-

ными кусками внутренностей лошади), приготовленные для этих людей, отли-

чались наивысшей степенью престижности. Человеку, которому предназначал-

ся уча, его подавали в отдельной чашке с добавлением крупного цельного куска

конской колбасы - чучук. Принявший уча должен был в обязательном порядке

отблагодарить того, кто его принес (отдать ценную вещь, которую позже стали

заменять русскими деньгами). Как правило, это был человек, которому была

поручена варка уча. При проведении похоронно-поминальных мероприятий эти

правила отменялись.

Существовал определенный этикет приема уча. Сначала человек, получив-

ший уча, должен был сам съесть несколько кусков - ооз тиет, затем срезать с

правой и левой сторон пластинами куски и передать сотрапезникам и группе

жандооч табак. Таким образом, гости из двух групп были причастны к по-

еданию уча. Этот кусок мяса не съедали до конца, а в обязательном порядке

оставляли на костях крупные куски мяса. Уча, как правило, гость уносил с со-

бой, чтобы по возвращении домой потчевать членов патронимической группы.

Человек, получивший уча, надолго запоминал это событие и с благодарностью

вспоминал о нем впоследствии как о знаке уважения со стороны принимавшего

хозяина (ПМА 3).

Таким образом, в традиционной системе питания кыргызского народа мяс-

ная еда занимает одно из центральных мест. По сравнению с другими видами

кушаний прием мясной еды был строго регламентирован, отдельные действия

носили ритуальный характер. Порядок распределения вареных кусков мяса

соответствовал статусу человека в семье, общине, родоплеменной структуре.

Именно в процессе приема мясной пищи наиболее ярко проявляются существу-

ющие в обществе социальные отношения и коммуникации. Некоторые аспекты,

в частности институт гостеприимства, подкреплялись нормами обычного права

адат, что говорит о давности и прочности обычая защиты прав гостя на приеме,

основу которого составляло угощение мясом. Существование сегрегации при

распределении кусков мяса по половому и возрастному признакам, раздельный

прием пищи являются отражением половозрастной стратификации общества.

217

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

Возможно, эти отношения генетически восходят к более древним временам и

связаны с институтами мужских и женских союзов. Также в сегрегации мясной

пищи хорошо прослеживаются патриархальные и родоплеменные отношения в

кыргызском обществе.

Часть II. Современная традиция приема мясной пищи

Традиционный уклад жизни кыргызского народа начал претерпевать изме-

нения - при этом первый этап трансформаций начался с вхождением кыргыз-

ских территорий в состав Российской империи, которое произошло во второй

половине XIX в., а второй - в XX в., в период советской власти. По существу,

итогом советских трансформаций стало формирование европеизированного

общества. Поведенческая культура народа стала сложной, многогранной, где

причудливым образом сочетались традиции и инновации. Происходившие

коренные изменения в быту привели к формированию принципиально новой

культуры питания. Значительно обогатился его рацион, появились новые ингре-

диенты, в кыргызскую кухню постепенно проникали европейские, восточные

блюда, сладости и т.д. Одним словом, вся кыргызская народная кухня подвер-

галась коренным изменениям. Продукты земледелия стремительно входили в

рацион питания народа, превращаясь в мощную альтернативу мясной пище.

Однако трансформация традиционной этнической культуры народа не шла

равномерно, одинаковыми темпами. Она имела региональный характер, нахо-

дясь в зависимости от поселенческой структуры, этнического состава населе-

ния, удаленности от урбанизированных районов, экономической деятельности

и многих других факторов. В сельских районах, в местах компактного прожи-

вания кыргызского населения, многие элементы традиционной культуры, в том

числе культура питания, сохранили яркие этнические черты. Это было связано

также с тем, что сельские кыргызы сохранили навыки скотоводства (Жапаров

2016: 57-74). Скот по-прежнему рассматривается как мерило материального до-

статка и благополучия народа, более того, он выступает, условно говоря, “пла-

тежным” средством в системе дарообмена между людьми. Угощение мясными

изделиями входит в структуру трапез как престижный элемент гостеприимства.

Тем не менее в отношении мясных кушаний и их престижности на гостевых

приемах произошли принципиальные изменения.

В период независимого развития Кыргызстана начался новый этап транс-

формации системы питания кыргызского населения; перемены коснулись и

организации приема мясных блюд. Небывалые темпы и масштабы внутренней

миграции населения, рост числа новостроек в крупных городах страны (в Биш-

кеке, Оше и др.) вносят крупные изменения в социально-культурную иденти-

фикацию кыргызского народа. Стираются региональные различия культурных

систем, на наших глазах формируется новый этнокультурный облик народа, в

том числе и порядок проведения семейных или общественных праздников с

участием большого количества гостей. Организация семейных торжеств в со-

временных просторных ресторанах с участием нескольких сотен человек стала

распространенным явлением не только в городах, но и в сельской местности.

На таких мероприятиях центральной церемониальной едой продолжают оста-

ваться мясные блюда. Более того, наблюдается интересное явление: в регионах,

где плов вытеснил по престижности мясные блюда (преимущественно в юго-за-

падных районах страны), ритуал подачи престижных кусков мяса восстанавли-

вается, а плов подается в качестве дополнения к мясу.

Как показывают исследования автора, несмотря на глубокую трансформа-

цию всей системы традиционной этнической культуры кыргызского народа на

218

Этнографическое обозрение № 2, 2022

протяжении последних ста лет, в подаче мясной еды по-прежнему проявляются

элементы сегрегации в распределении кусков вареного мяса. Конечно, измене-

ния в социальных отношениях в кыргызском обществе в сторону гендерного

равенства, повышения роли женщины в семье и обществе и другие факторы

значительно “демократизировали” атмосферу гостевых трапез. Тем не менее

именно в приеме мясных блюд в той или иной мере продолжают функциониро-

вать сегрегативные отношения. Попытаемся установить степень бытования пи-

щевой сегрегации при подаче престижных кусков мяса в современной системе

питания кыргызского народа (Асанканов и др. 2016: 478-510).

Современный статус мясной еды. В настоящее время кыргызская кухня

представляет собой сложную структуру, где наряду с этническими типами ку-

шаний встречаются салаты, сладости, овощи, фрукты и другие виды продуктов

разных народов мира. Многие из них перестали быть инновациями, а стали

органической частью структуры питания кыргызов. Тем не менее мясная еда,

несмотря на появление сильных конкурентов, не потеряла своего значения и в

наши дни. Более того, в повседневной жизни и при проведении праздничных

мероприятий предпочтение отдается различным видам мясной пищи, ее статус

выше, чем у других блюд. Перед такими приемами в обязательном порядке ре-

жут скот, вид которого зависит от характера проводимого мероприятия. Для не-

больших семейных празднеств забивают одно или нескольких животных (мел-

кий рогатый скот), для масштабных - крупный скот. В последние два с лишним

десятилетия стало распространенным явлением проведение крупных семейных

торжеств с участием большого количества людей - от 100 до 1000, иногда и

более. Для таких празднеств могут резать несколько голов крупного скота - как

правило, предпочтение отдается лошади. В иерархии подаваемых блюд мясная

еда имеет гораздо более высокий статус, и ее подача является завершающим

этапом торжества.

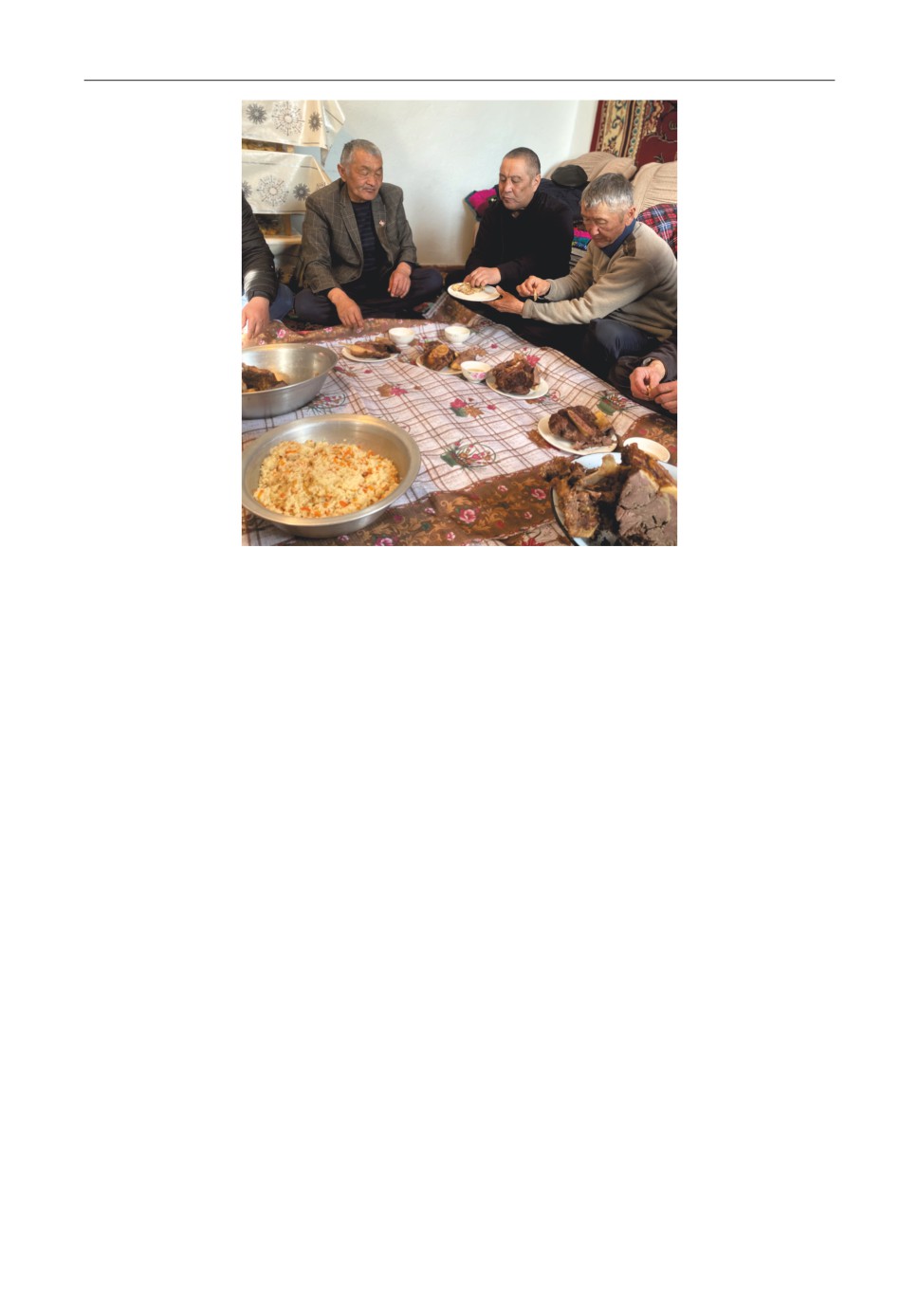

Рис. 1. Конина, приготовленная для подачи гостям.

Указаны номера столов (фото автора)

219

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

Элементы сегрегации при приеме мясной еды. В современный период пи-

щевая сегрегация при приеме мясной еды продолжает оставаться одной из уни-

кальных черт этнической культуры народа. Несмотря на то, что объективные

факторы функционирования пищевой сегрегации исчезли, она сохраняется ско-

рее как историко-культурная инерция. С другой стороны, в семьях со сложным

родственным составом (в трехпоколенных семьях) пожилые родители сохраня-

ют консервативные элементы традиционной культуры. В таких семьях во вре-

мя трапезы престижные куски мяса передаются старшим, пожилым родителям.

При этом все члены семьи сидят за одним столом, без соблюдения каких-либо

правил. Раздельного приема пищи по половому признаку в повседневной жиз-

ни почти не существует.

Однако ситуация меняется во время проведения семейных торжеств в до-

машних условиях с участием небольшого числа гостей. В таких случаях су-

ществуют несколько приемов подачи престижных кусков мяса: а) подача мясо

за общим столом (там, где проходит гостевая трапеза) без перехода в другое

помещение и разделения гостей по полу; б) переход к другому помещению с

соблюдением традиционной посадки гостей на полу (мужчин пересаживали в

одну сторону, женщин - в другую); в) полное разделение по половому при-

знаку в одном помещении или в разных комнатах. При любом способе рассад-

ки почетные куски вареного мяса подаются с учетом пола и возраста гостей.

В настоящее время престижные куски мяса, предназначенные для мужчин и

женщин, стараются распределить равномерно, что не было присуще традици-

онной культуре кыргызов. Тем не менее даже сейчас традиция подачи “муж-

ских” и “женских” кусков мяса продолжает функционировать. Однако, если

мясо распределяют всем сидящим гостям одного пола за одним столом, то кожу

головы мелкого скота (куйка) дают пробовать всем гостям, в том числе женщи-

нам. То же самое происходит и с “женским” куском - куймулчак (курдюк). Как

правило, его и сегодня подают почетной гостье или старшей из всех женщин,

присутствующих на трапезе. Гостья, после того как сама съест несколько ку-

сков курдюка, разрезала его на небольшие куски по числу сотрапезников, клала

в чашку и передавала ее по кругу. Каждый гость, в том числе представители

мужского пола, должен был взять кусок курдюка и съесть.

Тем не менее встречаются и более жесткие проявления пищевой сегрегации

при приеме мясных блюд. Как показывают полевые материалы автора, в отдель-

ных районах, если за одним праздничным столом сидят гости обоего пола, кожу

головы берут только мужчины, обходя женщин (ПМА 6).

Сейчас пищевая сегрегация при приеме мясной еды существует в разноо-

бразных формах и проявлениях. Соблюдение традиций в большей степени при-

суще во время приема, где основными участниками являются люди старшего

или пожилого возраста. В молодежной среде разделение при распределении

мяса больше проявляется в селах, чем в городах. При проведении молодежных

праздничных застолий в городе, чтобы правильно распределить престижные

куски мяса, могут пригласить знающего в этом толк человека. На празднич-

ных застольях сельская молодежь с этой задачей справляется самостоятельно,

так как она в целом имеет неплохое представление о порядке распределения

престижных кусков мяса. Молодежные мероприятия как в городах, так и в се-

лах проходят без разделения по половому признаку; также это касается приема

мясной еды.

В современной системе проведения торжеств произошли заметные измене-

ния, касающиеся “неподаваемых” в традиционной культуре частей туши мелко-

го рогатого скота и внутренностей. Они имеют региональный характер. У кыр-

гызов Чуйской долины, на юге, в гостевых чашках стали появляться күң жилик

220

Этнографическое обозрение № 2, 2022

(вариант: корто жилик), внутренности мелкого скота. Некоторые информанты

из Чуйской долины сообщали автору, что внутренности мелкого рогатого ско-

та начали подавать гостям в годы Великой Отечественной войны, потом это

превратилось в традицию (ПМА 7). Распространяется практика рубки трубча-

тых, подвздошных костей и лопаток животных (мелкого скота) перед их варкой.

Полевые исследования автора показывают, что это в большей степени связано с

материальным положением семьи, так как приобретение скота для убоя требует

существенных финансовых затрат.

Элементы пищевой сегрегации при приеме вареных кусков мяса по сравне-

нию с другими регионами Кыргызстана в большей степени сохранились у кы-

ргызского населения нарынской, иссык-кульской, таласской зон и в отдельных

горных районах юга страны. Это было обусловлено относительно моноэтнич-

ным составом населения, преобладанием животноводческого типа хозяйства,

удаленностью от урбанизированных центров и другими факторами.

Элементы сегрегации на крупных мероприятиях: той и аш. У кыргыз-

ского народа традиция устройства масштабных мероприятий, таких, как той -

праздник по случаю семейных событий, аш - поминки с большим составом

приглашенных гостей, является одной из ярких проявлений современной куль-

туры (Жапаров 2019: 334-339). В обществе, конечно, есть разные и порой про-

тиворечивые мнения по поводу того, целесообразно ли устройство массовых

торжеств: от поддержки до резко негативной оценки. Тем не менее такие меро-

приятия проводятся повсеместно, как в городах, так и в сельских местностях,

при наличии помещений, способных вместить большое количество гостей.

Причинами широкого распространения такой формы гостеприимства являются

среди прочего крепость родственных, патрономических, родовых отношений, а

также наличие друзей по учебе и работе. Присутствуют также меркантильные

интересы: желание собрать материальные взносы и таким образом компенси-

ровать свои затраты, понесенные в период посещения торжеств других людей.

При проведении таких мероприятий в обязательном порядке режут опреде-

ленное количество крупного скота, предпочтительно лошадей. Подачей мясной

еды завершаются как торжества, так и поминки. Рассмотрим элементы сегрега-

ции при подаче мясных блюд на подобных мероприятиях.

Готовое к употреблению вареное мясо (на таких торжествах подают только

его) предварительно разносят по столам, за которыми сидят гости. Этот про-

цесс происходит под руководством ответственного, знающего порядок распре-

деления мяса для большого количества приглашенных. Предварительно ему

сообщают сведения о составе гостей, касающиеся связей родственных, свой-

ственных, по учебе, работе, соседских, а также об иностранных гостях. При-

шедших рассаживают по признакам родственной близости, возрасту. Половая

сегрегация на таких торжествах встречается в “мягком” виде - за исключением

подачи уча, о котором речь пойдет отдельно. Поэтому куски мяса распределя-

ются в зависимости от количества гостей, сидящих за столом. Близким род-

ственникам старшего возраста - ага-туугандар, дядям по матери - тай журт и

свойственникам - куда-сөөк подают самые почетные куски конины. Престиж-

ностью отличаются также куски мяса, предназначенные для старших коллег

по работе, собственно руководителей. Следует отметить, что почетные куски

мяса подаются и для иностранных гостей, независимо от того, съедят они его

или нет. Этот акт призван подчеркнуть уважение к присутствующим гостям на

семейном торжестве или поминках.

Сперва разносят чашки с мясом по столам гостей, затем распределение мяса

по адресатам происходит за каждым столом в отдельности (обычно за одним

столом сидят 10-12 человек). Согласно этикету, куски - устуканы - распреде-

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

221

Рис. 2. Разделка уча самым почетным гостем

(на данном фото уча был подан автору статьи, который присутствовал как сват - куда).

На заднем плане сидят гости за жандооч табак.

г. Каракол, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан, 2016 г. (фото автора)

ляет младший из сидящих за столом мужчин. В случае замешательства из-за

незнания или сомнения кто-то из гостей подсказывает, кому какой кусок поло-

жить. При этом мужчинам стараются по инерции подать более престижные ку-

ски, нежели женщинам. Сегрегация присутствует также в разделке внутренно-

стей конины: чучук, карын и карта. Как правило, их передают почетному гостю

или старшему из сидящих за одним столом. Он должен разрезать их на куски по

числу присутствующих, положить в отдельную чашку и передать остальным по

кругу. В этом можно увидеть одно из проявлений традиции пищевого разделе-

ния у кыргызов. Иногда эту миссию предлагают осуществить тому, кто раздает

мясо. Элементы пищевой сегрегации по половозрастному признаку на таких

типах мероприятий особенно проявляются в подаче уча.

Пищевая сегрегация при подаче уча. Подача копчика лошади уча в совре-

менный период продолжает оставаться одним из важных церемониальных дей-

ствий во время распределения кусков мяса. Именно с ним в большей степени

связана пищевая сегрегация по половозрастным и статусным признакам. Уча

продолжает оставаться исключительно “мужским” куском мяса.

Так же, как и в традиционной культуре, в настоящее время варке уча уде-

ляют особое внимание. Он должен быть проварен равномерно и мягко. Подача

уча происходит в особом порядке. Во-первых, определяется лицо из состава

гостей. Если основными участниками мероприятия являются родственники, то

он подается старшему из них или главе патронимии. А когда участвует слож-

ный состав гостей (на свадьбах, юбилейных мероприятиях, на поминках или

по случаю рождения детей, обрезания), он преподносится свату - куда. Если

для мероприятия режут несколько лошадей, уча может подаваться нескольким

почетным гостям.

222

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Рис. 3. Распределение кусков мяса среди гостей на похоронно-поминальном

мероприятии Кара аш - в день после погребения умершего (фото автора)

Существуют два основных способа организации подачи уча: а) его мо-

гут преподнести в отдельной чашке гостю на том месте, где он сидит; б) мо-

гут организовать в зале, где проходит торжество, отдельный стол (уча табак)

и пригласить туда 10-12 человек. Эти люди определяются заранее хозяином

торжества, составляется список с обозначением статуса, родства и указыва-

ется место проведения ритуала уча табак. У второго способа существует кон-

сервативный вариант, более близкий к традиционному. Он характерен для кы-

ргызского населения иссык-кульско-нарынской зоны страны, у которого более

распространенным является традиционный способ организации подачи уча.

Из числа почетных гостей формируются две группы гостей: одну называют уча

табак (“чашка с уча”), другую - жандооч табак (“сидящие рядом с уча”). Коли-

чество участников варьируется от девяти до одиннадцати в каждой группе. Эти

группы изолируются от остальных гостей в отдельное помещение и обслужива-

ются также отдельно. Состав кусков мяса в обеих группах имеет традиционный

характер. Уча табак и жандооч табак состоят из самых престижных кусков мяса

(сый устукандар) по числу гостей, а именно: уча, омуртка, кабырга, чучук и дру-

гие внутренности лошади, а также несколько кусков мякоти (сулп эт), которых

сами гости мелко крошили для блюда - туураган эт (известный как бешбармак

или нарын). Уча, как правило, преподносится самому почетному гостю, который

определяется хозяином торжества. Никто из присутствующих не имеет права из-

менить выбор хозяина, так как решение о составе гостей и подаче уча конкрет-

ному лицу принимается после предварительных консультаций с родственниками

и гостями. Уча может быть передан и молодому гостю, если по родственному

статусу он стоит выше, чем другие. Человек, получивший уча, должен был тут же

отблагодарить деньгами (от 1000 до 5000 сом) того, кто его преподнес. Однако на

похоронно-поминальных мероприятиях за подношение уча, как и в традицион-

ный период, денег не дают. По завершении трапезы каждый из участников этих

групп благодарил хозяина за особый почет (ПМА 2; ПМА 4).

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

223

Рис. 4а. Церемония подачи мяса

Рис. 4б. Раздельный прием мясной

в качестве заключительного блюда

пищи во время современной гостевой

на современном семейном празднике.

трапезы (фото автора)

В центре в высоко поднятой руке держат

уча табак для свата - куда (фото автора)

Таким образом, трансформации, произошедшие в кыргызском обществе в

советский и постсоветский периоды, коренным образом преобразили и продол-

жают преобразовывать облик этнической культуры кыргызского народа. Стрем-

ление к новым формам бытовой культуры является ведущей тенденцией социо-

культурного развития народа. Но есть и консервативная часть общества, которая

представлена старшим поколением. Она выступает в роли хранителя и продол-

жателя традиций. То обстоятельство, что в семейной и общественной обрядно-

сти, обычаях, ритуалах продолжают функционировать традиционные формы и

смыслы, во многом является заслугой старшего поколения. Это хорошо просле-

живается в одном из элементов культуры - в распределении кусков мяса. Пра-

вильному распределению мяса между гостями до сих пор придают особое значе-

ние. Словно именно в этой культуре остановилось историческое время. Степень

функционирования этой системы имеет региональный характер. У кыргызского

населения северных и горных районов юга страны эта культура сохранилась в

основном традиционной форме, тогда как у других групп, проживающих по со-

седству с земледельческими народами Ферганской долины (таджиками, узбека-

ми), правильному распределению престижных кусков мяса не придают особого

значения. Это было связано прежде всего с тем, что плов - распространенная и

наиболее престижная еда оседлых народов Центральной Азии - вытеснил куль-

туру подачи крупных кусков мяса в качестве основной составляющей традиции

гостеприимства. Плов, как правило, подается с меньшим количеством мяса.

Мясом мелкого скота можно было угостить несколько десятков, а то и сотни че-

ловек. Безусловно, плов экономичнее мясной еды. Это, на наш взгляд, стало ос-

новной причиной замены традиционных мясных блюд кыргызов Приферганской

долины на плов. При приеме плова у южных кыргызов, так же как и у таджи-

ков и узбеков, существует жесткая половозрастная сегрегация, пищу мужчины и

женщины принимают раздельно. Однако, как показывают полевые исследования

автора, в последние десятилетия у этой группы кыргызов при проведении круп-

ных семейных торжеств наблюдается тенденция восстановления подачи мясных

блюд как главного элемента гостеприимства с распределением кусков мяса по

половому и возрастному составу гостей. Это происходит под влиянием массовой

224

Этнографическое обозрение № 2, 2022

внутренней миграции, когда южане переселяются в северные районы страны, в

основном в город Бишкек и Чуйскую долину. В результате происходит процесс

взаимовлияния и взаимообогащения региональных культурных систем.

По результатам исследования можно сделать ряд выводов. Традиция рас-

пределения престижных кусков мяса на различных таксономических уровнях

приема пищи представляет собой интересное явление этнической культуры кы-

ргызского народа. Она имела и в настоящее время продолжает иметь важное

значение в системе внутриэтнической коммуникации и половозрастной, статус-

ной идентификации людей в процессе трапезы. При приеме ни одной другой

еды не проявляется в полном объеме весь спектр взаимоотношений людей (как

это происходит в процессе распределения мясной пищи). Многие аспекты по-

рядка распределения престижных кусков мяса, этикет приема мясной пищи и

другие действия, возможно, связаны с социальными отношениями, восходящи-

ми к экономике престижа, существовавшей на стадии разложения первобыт-

ной эпохи, и к феномену институционализации власти мужчин. Чрезвычайная

устойчивость этой традиции в мировоззрении и в ритуальной практике говорит

в пользу этой позиции. С другой стороны, ошибки в распределении престиж-

ных кусков мяса могли создавать конфликтные ситуации между родственника-

ми, представителями родов. Мясное угощение выступало также одним из дей-

ственных способов улаживания конфликтов в социуме.

В современный период в порядке распределения престижных кусков мяса

происходят изменения. Несмотря на то, что в некоторых регионах и в опре-

деленных обстоятельствах эта традиция может иметь “классический” вариант,

это вовсе не означает, что она отражает социальные отношения в современном

обществе. Ошибки, если они допускаются на гостевых мероприятиях, могут

вызвать лишь легкое недоразумение и восприниматься как непреднамеренное

действие со стороны принимающих. Сегрегация при приеме мясных блюд в на-

стоящее время имеет инерционный характер и воспринимается скорее как дань

историческим традициям кыргызского народа.

Данное исследование показало, что культура распределения вареных кусков

мяса имеет многоаспектный характер. Есть необходимость подробного сравни-

тельно-сопоставительного анализа данного вопроса на материалах тюркских и

монгольских кочевых народов. Кроме того, актуальным и чрезвычайно важным

в плане исследования мировоззрения кочевых народов является изучение се-

миотико-семантических, символических, а также этикетных аспектов данного

культурного явления.

Источники и материалы

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Нарынский,

Ат-Башинский, Ак-Талинский, Тогуз-Тороусский р-ны Нарынской обл.

Апрель 1996 г. (информанты: А. Акматалиев, 1925 г.р.; Э. Абдылдаев,

1940 г.р.).

ПМА 2 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Ак-Суйский,

Тюпский р-ны Иссык-Кульской обл. Август 2010 г. (информанты: Т. Кожоев,

1942 г.р.; А. Сагынбаев, 1958 г.р.; Ж. Байсеитов, 1957 г.р.).

ПМА 3 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Тонский р-н

Иссык-Кульской обл., Бакай-Атинский р-н Таласской обл. Июнь 1990 г.

(информанты: К. Убукеев, 1923 г.р.; Э. Соорбеков, 1956 г.р.).

ПМА 4 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Нарынский,

Ат-Башинский р-ны Нарынской обл. Сентябрь

2012 г. (информанты:

С. Ырсалиев; 1935 г.р.; Э. Токтоев, 1956 г.р.).

225

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

ПМА 5 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Таласский р-н

Таласской обл., Советский р-н Ошской обл. Октябрь 1991 г. (информанты:

Ч. Абдрахманов, 1920 г.р.; А. Мусакеев, 1950 г.р.).

ПМА 6 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Кара-Кульжин-

ский р-н Ошской обл. Октябрь-ноябрь 2019 г. (информанты: Э. Карымша-

ков, 1950 г.р.; Ы. Касыбеков; 1985 г.р.; Д. Мурзалиев, 1987 г.р.).

ПМА 7 - Полевые материалы автора. Индивидуальный выезд. Московский р-н

Чуйской обл. Июль 2000 г. (информант К. Сагынбаев, 1915 г.р.).

Научная литература

Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи.

Фрунзе: Кыргызстан, 1990.

Айтбаев М.Т. Пища киргизов XIX и начала XX веков // Известия Академии

наук Киргизской ССР. Серия: Общественные науки. 1963. Т. 5 (1). С. 13-23.

Асанканов А.А., Брусина О.И., Жапаров А.З. (отв. ред.) Кыргызы. М.: Наука,

2016.

Валиханов Ч.Ч. Очерки Джунгарии // Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. Алма-Ата:

Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. С. 325-354.

Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-дарьинской области. Т. 1, Юриди-

ческий быт. Ташкент: Типолитогр. С.И. Лахтина, 1889.

Жапаров А.З. Современное скотоводство в Кыргызстане // Этнографическое

обозрение. 2016. № 2. С. 57-74.

Жапаров А.З. О юбилейной церемонии у киргизов // Актуальные вопросы исто-

рии кыргызского народа: прошлое, настоящее и будущее / Отв. ред. К. Белек,

Н. Абдимиталип уулу. Бишкек: Кыргызско-Турецкий ун-т Манас, 2019.

С. 334-340.

Жуковская Н.Л. Пища кочевников Центральной Азии (к вопросу об экологи-

ческих основах формирования модели питания) // Советская этнография.

1979. № 5. С. 65-75.

Ильминский Н.И. Древний обычай распределения кусков мяса, сохранившийся

у киргизов // Известия Археологического Общества (СПб.). 1861. Т. II (3).

Кайыпов С.Т. Памир кыргыздарынын тамактануу системасы: ритуал жана тур-

муш, салт жана жаңылануу: Этнографиялык изилдөө. Бишкек: Бийиктик,

2011.

Каратаев О.К. Кыргыздардагы “Уча” салты жана анын келип чыгышы // Вестник

Ошского государственного университета. № 2, Чыгыш таануу жана африка-

нистиканын актуалдуу маселелери: I Эл аралык илимий-практикалык кон-

ференциянын материалдары. Ош, 2018. С. 230-235.

Костенко Л. (сост.) Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственно-

сти: с картой Средней Азии. СПб.: в тип. В. Безобразова и комп., 1871.

Кочкунов А. Место и роль пищевой символики в традиционной потестарно-по-

литической культуре кыргызского народа (к вопросу об изучении соотноше-

ния власти и еды) // Материалы журнала Института истории и культурного

наследия НАН КР “Вопросы истории Кыргызстана”. 2012. № 1.С. 56-66.

Талып Молдо (Талып Байболот уулу). Кыргыз тарыхы, уруучулук курулушу.

Түрлүү салттар // Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт / Сост. К. Жусу-

пов. Бишкек: Кыргызстан, 1991. С. 506-556.

Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной культуры //

Советская этнография. 1970. № 4. С. 5-7.

Kochkunov A.S. The Ritual of Hospitality in Traditional and Modern Kyrgyz Culture

// Anthropology of The Middle East. Vol. 5 (2). 2010. P. 36-58.

226

Этнографическое обозрение № 2, 2022

R e s e a r c h A r t i c l e

Kochkunov, A.S. Elements of Food Segregation in the Traditional and Modern

Culture of the Kyrgyz People (the Case of the Meat Food) [Elementy pishchevoi

segregatsii v traditsionnoi i sovremennoi kul’ture kyrgyzskogo naroda (na

primere miasnoi pishchi)]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 2, pp. 207-227.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Kyrgyz-Russian Slavic University (44 Kievskaya St., Bishkek, 720000, Kyrgyzstan)

Keywords

food segregation, meat dishes, prestigious piece, meal, repast, guest, tradition,

modernity, zhilik, et tartuu, ustukan, ucha

Abstract

The article takes the case of meat dishes to examine the aspects of food segregation

in the traditional and modern culture of the Kyrgyz people. It focuses on a range of

issues, such as the choice of cattle for guests, carcass dressing, prestigious meat pieces

and their distribution, as well as age, gender, kin, and power hierarchies, and analyzes

the various manifestations of food segregation in the contemporary Kyrgyz society.

I argue that, in the traditional society, the order of distribution of prestigious meat pieces

among the guests remains extremely important, as it reaffirms and validates existing

social statuses of individuals within families and kin groups; therefore, this distribution

is necessarily orderly and systematic. Thus, certain elements of food segregation remain

culturally functional at present, despite the transformations in food consumption that

occurred due to economic and social changes during the Soviet period.

References

Abramzon, S.M. 1990. Kirgizy i ikh etnogeneticheskie i istoriko-kul’turnye sviazi

[Kirghiz and Their Ethnogenetic and Historical-Cultural Ties]. Frunze: Kyrgyzstan.

Aitbaev, M.T. 1963. Pishcha kirgizov XIX i nachala XX vekov [Food of the Kyrgyz

in the 19th - Early 20th Centuries]. Izvestiia Akademii nauk Kirgizskoi SSR. Seriia:

Оbshchestvennye nauki 5 (1): 13-23.

Asankanov, A.A., O.I. Brusina, and A.Z. Zhaparov, eds. 2016. Kyrgyzy [Kyrgyz].

Moscow: Nauka.

Grodekov, N.I. 1889. Kirgizy i kara-kirgizy Syr-dar’inskoi oblasti [Kirghiz and Kara-

Kirghiz of Syrdarya Region]. Vol. 1, Yuridicheskii byt [Legal Life]. Tashkent:

Tipolitografiia S.I. Lakhtina.

Il’minskii, N.I. 1861. Drevnii obychai raspredeleniia kuskov miasa, sokhranivshiisia

u kirgizov [The Ancient Custom of Distributing Pieces of Meat Preserved by the

Kirghiz]. Izvestiia Arkheologicheskogo Obshchestva (St. Petersburg) II (3).

Kaiypov, S.T. 2011. Pamir kyrgyzdarynyn tamaktanuu sistemasy: ritual zhana

turmush, salt zhana zhaңylanuu: Etnografiialyk izildөө [Nutrition System of the

Pamir Kyrgyz: Ritual and Life, Traditions and Renewal: Ethnographic Research].

Bishkek: Biiiktik.

Karataev, O.K. 2018. Kyrgyzdardagy “Ucha” salty zhana anyn kelip chygyshy

[The Tradition of “Ucha” in the Kyrgyz People and Its Origin]. Vestnik Oshskogo

gosudarstvennogo universiteta 2: 230-235.

Kochkunov, A.S. 2010. The Ritual of Hospitality in Traditional and Modern Kyrgyz

Culture. Anthropology of the Middle East 5 (2): 36-58.

227

Кочкунов А.С. Элементы пищевой сегрегации в традиционной и современной культуре...

Kochkunov, A. 2012. Mesto i rol’ pishchevoi simvoliki v traditsionnoi potestarno-

politicheskoi kul’ture kyrgyzskogo naroda (k voprosu ob izuchenii sootnosheniia

vlasti i edy) [Food Symbols in the Traditional Potestan-Political Culture of the

Kyrgyz People (On the Question of Studying the Relationship between Power

and Food)]. Materialy zhurnala Instituta istorii i kul’turnogo naslediia NAN KR

“Voprosy istorii Kyrgyzstana” 1: 56-66.

Kostenko, L., ed. 1871. Sredniaia Aziia i vodvorenie v nei russkoi grazhdanstvennosti:

s kartoi Srednei Azii [Central Asia and the Establishment of Russian Citizenship

in It: with a Map of Central Asia]. St. Petersburg: v tipografii V. Bezobrazova i

kompanii.

Talyp Moldo (Talyp Baibolot uulu). 1991. Kyrgyz tarykhy, uruuchuluk kurulushu.

Tүrlүү salttar [Kyrgyz History, Tribal Structure: Various Salttar]. In Kyrgyzdar:

Sanzhyra, tarykh, muras, salt [Kyrgyz: Genealogy, History, Heritage, Traditions],

edited by K. Zhusupov, 506-556. Bishkek: Kyrgyzstan.

Tokarev, S.A. 1970. K metodike etnograficheskogo izucheniia material’noi kul’tury [On

the Method of Ethnographic Study of Material Culture]. Sovetskaia etnografiia 4: 5-7.

Valikhanov, C.C. 1985. Ocherki Dzhungarii [Essays in Dzungaria]. In Sobranie

sochinenii: V 5 t. [Collected Works. 5 vols], 3: 325-354. Alma-Ata: Glavnaia

redaktsiia Kazakhskoi sovetskoi entsiklopedii.

Zhaparov, A.Z. 2019. O yubileinoi tseremonii u kirgizov [About the Anniversary

Ceremony at the Kirghiz]. In Aktual’nye voprosy istorii kyrgyzskogo naroda:

proshloe, nastoiashchee i budushchee [Current Issues of the History of the Kyrgyz

People: Past, Present and Future], edited by K. Belek and N. Abdimitalip uulu,

334-340. Bishkek: Kyrgyzsko-Turetskii universitet Manas.

Zhaparov, A.Z. 2016. Sovremennoe skotovodstvo v Kyrgyzstane [Modern Cattle

Breeding in Kyrgyzstan]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 57-74.

Zhukovskaia, N.L. 1979. Pishcha kochevnikov Tsentral’noi Azii (k voprosu ob

ekologicheskikh osnovakh formirovaniia modeli pitaniia) [Food of the Nomads of

Central Asia (On the Question of the Ecological Foundations of the Formation of

a Feeding Model)]. Sovetskaia etnografiia 5: 65-75.