АНТРОПОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И РЕСУРСОВ

КАУТОКЕЙНО ПРОТИВ РУДНИКА:

ПОЧЕМУ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

НЕ ПОЛУЧИЛА СОЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ?

Н.И. Новикова

Наталья Ивановна Новикова

|

|

natinovikova@gmail.com | д. и. н., ведущий научный сотрудник | Институт этнологии

и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ключевые слова

коренные народы, местное сообщество, Арктика, Каутокейно, горнодобывающая про-

мышленность, социальная лицензия, правовые основы экстрактивизма, культура, язык,

образование

Аннотация

В статье представлен конфликт между шведской горнодобывающей компанией и мест-

ным сообществом Каутокейно (Норвегия), связанный с попытками восстановить ста-

рый рудник на осенних пастбищах оленеводов. Анализ уникального примера не только

в истории Норвегии, но и мира, когда муниципалитет небольшого арктического посе-

ления отказал горнодобывающей компании и остановил освоение рудника, показывает

возможности развития местного сообщества в расчете на собственные силы. Исследо-

вание строится на полевых материалах, собранных в Каутокейно в 2015-2016 гг. Были

проведены беседы и записаны интервью с оленеводами, работниками администрации,

учреждений культуры и образования, малого бизнеса и промышленной компании,

а также с участниками международного научного проекта и другими исследователями.

Особый интерес представляют материалы по инфраструктуре и демографии поселения,

где активно развиваются оленеводство, различные виды предпринимательской деятель-

ности по его обеспечению, культура и наука, а также значителен процент молодежи.

Взаимодействие населения и горнодобывающей компании рассматривается через при-

зму социальной лицензии.

Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов:

(“Антропология экстрактивизма: исследование и проектирование социальных изменений

в регионах ресурсного типа”)

Статья поступила 23.05.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 12.01.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания не получила соци-

S0869541522040042 EDN: HXKWIX

Novikova, N.I. 2022. Kautokeino protiv rudnika: pochemu promyshlennaia kompaniia ne poluchila

sotsial’nuiu litsenziiu? [Kautokeino vs. Mine: Why Did Not an Industrial Company Receive a Social

EDN: HXKWIX

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

67

згляд на северную Норвегию российского антрополога неизбежно огра-

ничен рамками предыдущего опыта. Проведенное мною небольшое ис-

В

следование (около двух месяцев в течение двух лет) позволяет увидеть

много общего с Россией во взаимодействии коренных народов и промышлен-

ных компаний, но мой исследовательский интерес был в большей степени свя-

зан с отличиями. Норвегия развитая и богатая страна, построившая свое благо-

получие в значительной степени именно на добыче полезных ископаемых. Она

на всех уровнях подчеркивает свою приверженность международному праву

в отношении коренных народов и была первой из западных стран, ратифици-

ровавших Конвенцию 169 МОТ. Здесь создан и активно действует Саамский

парламент, права коренного народа саами закреплены в Конституции и мно-

гих законах страны. Отличие жизни в норвежской Арктике от российской в

первую очередь заключается в преодолении стигматизированного положения

саами и обеспечении их участия в принятии решений. Цель данного иссле-

дования - анализ причин этого уникального кейса: запрета муниципалитета

Каутокейно на разработку рудника на оленьих пастбищах шведской компанией

“Арктик Голд”. Я планирую рассмотреть правовые основания взаимодействия

саами и промышленных компаний в Норвегии, особенно в Финнмарке, а также

роль Саамского парламента. Затем я дам анализ оснований и причин принято-

го решения о запрете выполнения проекта. Основное внимание будет уделено

достижению свободного, предварительного и осознанного согласия коренного

народа на принятие решений и роли современного культурного развития саа-

ми. В заключение я поделюсь своими размышлениями о перспективах антро-

пологического изучения коренного населения арктических территорий в кон-

тексте промышленного освоения или отказа от него.

Особенности полевой работы и научный анализ

положения саами в Норвегии

Полевое исследование проводилось в рамках проекта1 луле-саамского культур-

ного центра Арран. Я была рада воспользоваться этой уникальной возможностью,

т.к. без организации работ и поддержки со стороны руководителя Свена Р. Нюстё,

а также помощи Эммы Уилсон и совместной работы с ней, оно бы не состоялось.

Все встречи заранее координировались саамскими участниками проекта, и от всех

информантов было получено согласие на использование материалов в печати.

Полевое исследование проводилось в сентябре-октябре 2015 г. и марте-апреле

2016 г. Всего было записано около 40 интервью, почти поровну от мужчин и жен-

щин в основном среднего возраста, одна беседа состоялась в гимназии с учени-

ками старших классов, несколько интервью было записано от молодых людей в

возрасте 20-30 лет.

В Норвегии существуют отличные от России правила проведения полевых

исследований, они не сложнее, но я благодарна коллегам за то, что была ознаком-

лена с ними до поездки. Кроме того, хотя в Каутокейно часто видят людей из Рос-

сии, иностранный антрополог вызывает и больший интерес, и большую обеспо-

коенность, но анализ таких отношений не входит в задачу данной статьи. Отмечу

лишь, что в России я всегда стараюсь работать с одними и теми же информантами

более одного раза. Можно считать удачей две экспедиции в Каутокейно и выбор

их времени, который был сделан норвежскими/саамскими коллегами.

Норвежское академическое сообщество много рефлексирует по поводу воз-

можности изучать саами. Некоторые опасения на этот счет мне приходилось

слышать и от коллег из других стран. Саамская идентичность, принадлежность

к земле Сапми - очень чувствительные темы как для населения, так и для ис-

68

Этнографическое обозрение № 4, 2022

следователей (Туен 1990). Роль академического сообщества в определении

правового статуса саами подробно описана в анализе кейса Алты (Ландсем

2017). Это дело широко обсуждается в саамском сообществе до сих пор, к нему

апеллировали наши собеседники и при обсуждении изучаемого кейса, поэтому

я остановлюсь на нем подробнее в данной статье.

При изучении коренных народов в контексте промышленного освоения

приходится учитывать и преодолевать недоверие, вызванное длительной поли-

тикой норвегизации и давления со стороны промышленных компаний. В такой

работе особенно важно соблюдение этических норм, и, может быть, положе-

ние иностранного исследователя в чем-то более выигрышно. За столь короткое

время проекта по сравнению с десятилетиями работы в России было трудно

очень глубоко вникнуть во все проблемы саами, но нам помогли доброжела-

тельность и готовность к диалогу наших информантов.

Правовое положение саами в Норвегии

В Норвегии был длительный период норвегизации и ассимиляции коренно-

го населения. Борьба с самобытностью этого народа была жесткой и жестокой

со стороны государства. С конца 1980-х годов политика изменилась, но, как

и во многих других странах, вопросы взаимодействия саами с промышлен-

ными компаниями сохраняют свою остроту. Саами разделенный народ, они

проживают в четырех государствах: Норвегии, Финляндии, Швеции и России.

Международное право в отношении них играет особую роль, особенно в Нор-

вегии. Положение коренного населения не только постоянно обсуждается, но

и становится основанием для принятия руководящих для трех стран (исключая

Россию) положений (Henriksen et al. 2007). Во многих публикациях и дебатах

цитируется речь короля Норвегии Харальда V на открытии Саамского парла-

мента, который подчеркнул, что и саами, и норвежцы - важные составляющие

норвежского общества: “Норвежское государство было основано на террито-

рии проживания двух народов - норвежцев и саамов… Сегодня мы должны

принести извинения за ту несправедливость, которую проявило норвежское

государство к саамскому народу в ходе жестокой политики норвегизации, от

лица государства мы выражаем свои извинения за несправедливое отноше-

ние к народу саами” (Лиле 2013). Такую политику государство проводило с

XIX в. до 1959 г., когда специальная Комиссия по изучению вопроса саами

предложила новую политическую стратегию и полный отказ от прежней ли-

нии на ассимиляцию. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы ситуация

действительно изменилась, были учреждены несколько комитетов по правам

саами, фонд и были приняты важные нормативные акты. В 1987 г. был принят

акт о созыве Саамедигги (Саамского парламента) и урегулировании других за-

конодательных вопросов в отношении коренного народа (“Акт о саами”). При-

знание особого статуса саами было закреплено в Конституции страны. Мож-

но отметить несколько знаковых событий в движении за права саами: проект

Скотеберг, связанный с претензиями Саамского парламента к Министерству

обороны, повышение статуса обычного права (Свенсон 1999; Туэн 2003) и, ко-

нечно, строительство дамбы на реке Алта, которое будет рассмотрено подроб-

нее в этой статье.

Меры, которые последовательно применялись с целью сохранения и разви-

тия поселений и экономической деятельности саами, включали в себя открытие

Фонда развития саами в 1974 г. и Соглашение об оленеводческих хозяйствах

1976 г. По словам современных саамских политиков и активистов, остается

ряд нерешенных вопросов, но есть движение в сторону существенного улуч-

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

69

шения правового положения коренного народа со стороны государства. Для

характеристики политики государства особенно важна Конституция и наличие

в ней специальных статей, посвященных коренному народу. Согласно § 110а

Конституции Норвегии (в редакции Закона от 27 мая 1988 г.), “в обязанности

государственных органов вменяется создание возможностей для того, чтобы

народность саами могла обеспечивать и развивать свой язык, свою культуру

и свою общественную жизнь” (Конституция Норвегии). Более того, в рамках

скандинавского саамского сообщества на межгосударственном уровне подчер-

кивается роль оленеводства, которое поддерживается как предприниматель-

ская деятельность.

Как отмечают норвежские исследователи (Ahren 2007), в Саамской кон-

венции северных стран подчеркивается, что саамское предпринимательство и

природопользование должны быть особо защищены при помощи правовых или

финансовых механизмов в тои степени, в которой они составляют основание

развития культуры. Саамским предпринимательством или природопользовани-

ем считаются такие виды деятельности, которые необходимы для поддержания

и развития саамских сообществ (ст. 41). Отдельно государство поддерживает

саамское оленеводство, подчеркивая, что оно регулируется обычным правом

(ст. 42). Важные статьи этого документа касаются обычного права (ст. 9) и ор-

ганизации научной деятельности (ст. 27) (Henriksen et al. 2007).

В 1989 г. Норвегия первой из европейских государств ратифицировала Кон-

венцию 169 МОТ, в которой специально оговорены права коренных народов на

земли. В этом же ряду стоит и закон о Финнмарке 2005 г., который определил

статус жителей этого региона. Саамский парламент выступил с критикой зако-

нопроекта, считая, что в нем недостаточно учтены права коренного народа на

землю и не выполнены в полной мере обязательства Норвегии по Конвенции

169 МОТ. Председатель Саамского парламента С.Р. Нюстё заявил: “Должна

быть создана комиссия (или иной орган), которая будет изучать правопритя-

зания, основанные на обычном праве, праве давности, праве пользования с

незапамятных времен, аборигенном праве, оценивать их и принимать по ним

решения (при этом право саами возбуждать иски в норвежских судах сохра-

няется)” (ПДА 2015: Нюстё). В 2005 г. был принят новый закон о Финнмарке,

который учел многие замечания. Была создана Комиссия по определению прав

на землю, которая рассматривает вопросы о принадлежащих саами традицион-

ных правах, основанных на обычном праве. В нее входят назначаемые королем

лица, включая жителей Финнмарка. Кроме того, создается специальный су-

дебный орган - Суд по некультивируемым землям Финнмарка (§ 36-43 Акта),

который будет разрешать споры по указанным землям (т.е. прежде всего спо-

ры, связанные с традиционными кочевьями оленей, поскольку они происходят

именно на данных территориях). Состав Суда назначается королем (Андреев

2007). Важно также подчеркнуть, что этот закон не содержит этнических отсы-

лок, хотя, возможно, это связано с тем, что большинство населения Финнмарка

составляют саами.

В Акте о минералах оговорены специальные права саами, особенно в Фин-

нмарке, уделяется внимание саамской культуре, оленеводству, коммерческой

деятельности и общественной жизни, но Саамский парламент продолжает вы-

ступать против этого закона. В 2013 г. правительство Норвегии приняло Стра-

тегию для горнодобывающей промышленности, где провозглашено следование

“руководящим принципам развития бизнеса в аспекте прав человека ООН”.

В этом документе продолжается обсуждение возможности более полной защи-

ты прав саами при промышленной деятельности (Koivurova et al. 2015: 18-19).

В случае с “Арктик Голд” решение муниципалитета стало возможным благо-

70

Этнографическое обозрение № 4, 2022

даря новому так наз. саамскому пункту, включенному в Закон о планировании

и строительстве, который наделяет муниципалитет полномочиями “защищать

естественную основу культуры, экономической деятельности и общественной

жизни саами”. Муниципальный совет хотел защитить нынешних пользовате-

лей земли, будущее существование оленеводов и дать четкий сигнал правитель-

ству о том, что вмешательство в оленеводческие угодья достигло критического

уровня. Важным шагом стал отказ муниципалитета от оценки воздействия на

окружающую среду (в Норвегии в нее включается и оценка возможного воз-

действия на общество). Представитель муниципалитета сказал: “Сегодняшнее

решение будет важно как для моего, так и для будущих поколений... ОВОС

является первым шагом к получению разрешения на горнодобывающую дея-

тельность. Мне не нужно читать ОВОС, чтобы понять природу горнодобываю-

щей деятельности” (Ibid.: 31). Очевидно, что решение муниципального совета

было направлено на защиту интересов местного населения, которое выбирало

оленеводство и устойчивое развитие в расчете на местные ресурсы. Правовая

система государства позволила им это сделать, и правительство не стало оспа-

ривать это решение.

Многие исследователи, которые писали об этом кейсе, сравнивают

Каутокейно с параллельно шедшим делом проекта “Нуссир” муниципалитета

Квалсунн, где было принято противоположное решение, что придало особую

остроту общественным дискуссиям (Espiritu 2015; Wilson et al. 2017). В ходе

предварительного обсуждения “Арктик Голд” так настроила против себя насе-

ление, что оно было против оценки воздействия. Многие молодые люди заяв-

ляли, что они уже знают, к каким последствиям приводит работа горнодобы-

вающих компаний, и не хотят их видеть в своем родном поселке. Кроме того,

если бы была проведена оценка воздействия, то этим вопросом бы уже занима-

лись в Осло и правительство могло бы настоять на своем. В беседах с инфор-

мантами часто звучала мысль о том, что если ОВОС заказывает компания, то и

исследование не будет объективным. Подобные вопросы всегда разрешаются

непросто, хотя наши информанты отмечали, что обычно достигается положи-

тельное для компании решение.

Сложившаяся ситуация подтверждает идею о том, что законодательство не

может в полной мере определять положение коренных народов. В каждом кон-

кретном случае большую роль играют местные обстоятельства и роль местных

лидеров и сообщества. Ничто не происходит автоматически. В районах, где

встречаются интересы коренных народов и промышленных компаний, очень

важен контроль со стороны населения.

Роль Саамского парламента

Важной особенностью Норвегии является существование Саамского парла-

мента (далее СП), учрежденного в соответствии с законом Норвегии № 56 от

12 июня 1987 г. “О Саметинге (Саамском парламенте) и иных правовых вопросах,

касающихся народа саами” (Протопопов 2013). Одной из удач нашего проекта,

безусловно, стали участие и руководство со стороны С.Р. Нюстё, который был

президентом норвежского СП в течение двух сроков, с 1997 по 2005 гг., а также

встречи и интервью с действующим президентом А. Кескитало.

Мной было взято интервью у С.Р. Нюстё2:

Как СП участвует в процессе взаимодействия коренных и промышленности? Когда

возник СП, не было процедуры. Постепенно саами нашли свое место в норвежской

системе. Эта процедура закреплена в законе, или парламент может сам выбирать, какие

вопросы рассматривать. Объем дел огромен на разных уровнях. Четыре раза в год со-

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

71

бирается. Есть система, по которой принимают решение на более низких уровнях. Если

компания только начинает работу, то решение принимается на более низком уровне.

Если вопрос имеет принципиальное значение, то принимается резолюция на пленарном

уровне. Любой депутат может поднять вопрос, который считает важным. Взаимодей-

ствие с промышленностью по закону о минералах вызывает много вопросов и крити-

ку со стороны парламента. Нас не устраивает, что начинается взаимодействие слиш-

ком поздно, СП редко может участвовать в обсуждениях на стадии поиска и разведки.

СП частично в курсе о выдаче лицензий, но вопрос иногда кажется невинным. Может

какой-то депутат заявить, что на территории кто-то начинает работать, и СП начинает

разбираться. Это все происходит в формате дебатов, и выстраивается, какие вопросы

более важные. И смотрят законы и решают, хотим ли мы следовать формальным про-

цедурам или принимаем свое решение. Минеральный акт более 10 лет рассматривался.

СП может принимать решение, учитывая все локальные особенности. Что касается неф-

ти и газа, их рассматривают иным образом, чем в горнодобывающей промышленности.

Сначала нефтью и газом не занимались, так как это на море, на юге. Только когда дошли

до севера, стали рассматривать, и возникли принципиальные вопросы о правах саами.

Шахты больше связаны с жизнью людей. СП потребуется время, чтобы занять свое ме-

сто в норвежской правовой системе и международном праве. 130 человек работают при

СП. Соглашения бывают с компаниями, но больше с органами государственной власти.

Иногда саами приходят к выводу, что их организация недостаточно сильна, чтобы спра-

виться с такими вопросами, когда речь идет о новой промышленности. По законодатель-

ству саами оленеводы лучше всего обеспечены информацией, так как они имеют особые

права. Через муниципалитет, парламент, региональные власти или через СМИ, иногда

через саамские организации. СП отрицательно оценил несколько оценок воздействия,

которые были проведены по промышленным проектам (ПДА 2015: Нюстё).

О сложности проблемы с рудниками свидетельствует и интервью с А. Кескитало,

действующим президентом СП. По ее словам,

депутаты обсуждали этот вопрос, и первоначально он представлялся ей нейтральным,

ведь там был старый рудник. Дискуссия стала острой именно по обсуждению докумен-

та об оценке воздействия. А. Кескитало отметила, что у общества очень большое недо-

верие к таким документам, считается, что этот документ в большей степени отстаивает

интересы компании. Механизмом мог бы стать закон о минералах, но СП был против

него. Депутаты обсуждали плюсы и минусы рудников, один из их тезисов был связан со

стремлением найти возможности для справедливого распределения прибылей от горно-

добывающей промышленности - получение акций и т.п. Депутаты от Финнмарка были

против рудников и блокировали эти предложения. Тогда СП выбрал стратегию догова-

риваться с каждой компанией отдельно (ПДА 2015: Кескитало).

А. Кескитало рассказала также и о своих встречах с руководством компа-

нии “Арктик Голд”. Ее мнение представляет особый интерес: “Они вернулись

в 1980-е годы, не поняли, что в Норвегии многое изменилось. Если предпри-

ятия хотят начать свою работу, они должны повысить свою компетентность”

(ПДА 2015: Кескитало). В СП есть специальный комитет для рассмотрения

вопросов с промышленными предприятиями, он возник после дела Алты. Раз-

работан документ, как рассматривать такие взаимодействия, как рассматривать

влияние на окружающую среду, а также этические вопросы. Мы неоднократно

слышали и от А. Кескитало, и от многих других людей, что компания вела

деловые переговоры с местными представителями в ресторане, что они все

считают недопустимым. И С.Р. Нюстё, и А. Кескитало однозначно высказы-

вались за более четкое следование принципу свободного, предварительного и

осознанного согласия коренных народов на принятие решений при рассмотре-

нии подобных вопросов, причем на более ранних этапах обсуждения. Второе

требование СП - не только консультации, к чему стремится правительство, а

принятие решений. Лидеры саамского движения здраво оценивают сложность

проблемы и работают над ее решением и с правительством, и с норвежским

72

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Рис. 1. Участники проекта с президентом Саамского парламента

Айли Кескитало (вторая слева). (Фото автора, 2015 г.)

парламентом, и с международными организациями, чтобы заручиться их под-

держкой, и с населением.

Дело Алты

Наряду с законами важную роль в установлении социального диалога биз-

неса и коренного народа играют прецедентные события. История отношений

Каутокейно - “Арктик Голд” также займет исторически важное место в этом

процессе, но первым таким событием стало строительство дамбы на реке Алта.

Я несколько раз до этого проекта участвовала в Норвегии в конференциях и

всегда слышала о деле Алты, которое рассматривается как отправная точка

отстаивания прав саами.

Дело Алты охватывает период с 1968 по 1982 гг. и связано с конфликтом

вокруг строительства электростанции в водотоке между Каутокейно и Алтой в

районе Финнмарк3. С одной стороны, утверждалось, что развитие энергетики

отрицательно скажется на запасах лосося и оленеводстве, с другой - плотина

должна была обеспечить технологическое развитие. В 1978 г. было создано

“народное оппозиционное движение по развитию водотока Алта - Каутокей-

но”, а когда парламент дал согласие на план развития, принятый правитель-

ством, дело рассматривалось в окружном суде Алты. Летом и осенью 1979 г.

и в начале 1981 г. проходили массовые демонстрации, участники которых раз-

били лагерь в Стилле, где начиналась строительная дорога, группа активистов

разместилась рядом со зданием парламента и предъявила четкие требования

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

73

правительству, а затем объявила голодовку, но запланированные работы были

начаты по решению Верховного суда в 1982 г. Разработка была признана за-

конной. Было жесткое противостояние с полицией, 400 демонстрантов при-

влекли к ответственности. Дело Алты началось как борьба за защиту реки,

но превратилось в борьбу за права саами и решение вопроса о том, могут ли

саами рассчитывать на признание их прав как коренного народа и этнического

меньшинства со стороны правительства.

В Норвегии в этих событиях активно участвовали не только студенты, в

них было вовлечено все научное сообщество северных университетов, в пер-

вую очередь Тромсё и Каутокейно. Ученые, в том числе саами, в этот период

внесли большой вклад не только в развитие академических исследований, но

и в решение практических вопросов защиты прав коренного народа. В уни-

верситете Тромсё прошел семинар “Права коренных народов: что говорит об

этом норвежская юридическая практика?” с привлечением международных ис-

следователей, а также представителей премьер-министра и генерального про-

курора. Состоявшиеся дискуссии показали существующую напряженность не

только в отношениях с правительственными кругами, но и внутри самого на-

учного сообщества. Л. Ландсем на основании анализа письменных источников

и интервью приходит к выводу, что

академическое сообщество в Северной Норвегии внесло свой вклад тремя различными

способами: научная критика этого дела, их политическая деятельность и подготовка пу-

бличных отчетов. Дело Алты вызвало высокий уровень участия научных кругов, причем

основное внимание уделялось правам меньшинств, включая права саамского населения.

Академический и политический уровни были тесно связаны друг с другом <…> Все при-

знавали, что исследования имеют политические последствия, но были разные мнения от-

носительно того, в какой степени этим следует заниматься” (Ландсем 2017: 173).

И сегодня при обсуждении прав саами в Норвегии очень часто апеллируют

к делу Алты. Но вопрос об участии в таких исследованиях саамских ученых

остается нерешенным. Некоторые наши собеседники отмечали, что в случае

такого участия может быть общественное давление; в то же время я записала

интересное мнение о том, что “ученые не очень ценятся в Каутокейно, там

большее значение имеет практическая деятельность человека, что он умеет

делать руками” (ПДА 2015: Юльс). Напрашивается любопытная аналогия с

Россией: по моим наблюдениям, ученые из числа коренных народов предпочи-

тают темы, связанные с культурой, языком, фольклором и в меньшей степени с

политикой, а тем более - со взаимодействием с промышленными компаниями

(ср. Лукина 2002: 84-86).

Каутокейно как место проведения исследования

Уже при первых встречах в Норвегии мы слышали об уникальности кейса

Каутокейно. В Норвегии полезные ископаемые, в первую очередь нефть, добы-

ваются в море; горнодобывающая промышленность на суше развита меньше,

и в ней работают в основном иностранные компании. Саами и их организации

первоначально не уделяли большого внимания рудникам. В Каутокейно рудник

Бийовагги (Biedjovaggi) имеет большую историю (Tone, Brigt 2018). Согласно

полевым материалам, с ним связаны неоднозначные характеристики. С одной

стороны, в разговорах жители отмечали загрязнение окружающей среды, в том

числе озера, на котором многие ловили рыбу. В 1960-е годы на месте пастбищ

был медный рудник, после его закрытия планировалась рекультивация земель,

но она не была проведена в полном объеме. Администрация вообще считала,

74

Этнографическое обозрение № 4, 2022

что там только камни и песок, поэтому не стоит тратить много сил и денег

на рекультивацию. Проблема недостаточной рекультивации земель уже не раз

становилась причиной недовольства и местного, и экспертного сообществ.

С другой стороны, люди помнили, что на руднике были высокие зарпла-

ты, в поселке - более активная жизнь, т. к. приезжала работать молодежь. Это

обычная ситуация для подобных районов. Финнмарк - северный район Норве-

гии, в нем большая концентрация оленеводов, здесь принято специальное за-

конодательство, находятся основные учреждения, связанные с политическим

положением и культурой саами. Вместе с тем этот регион занимает второе

место в стране после Нурланда по экспорту полезных ископаемых. Все эти

обстоятельства не могли не сказаться на отношениях между муниципалитетом

Каутокейно и шведской компанией “Арктик Голд”.

В рассматриваемый период в Каутокейно еще больше обострились указан-

ные противоречия. Этот сравнительно небольшой арктический поселок (чис-

ленность населения около 3 тыс. человек) характеризовался отдаленностью от

центров промышленного развития, хрупкой экосистемой, экономическими и

социальными проблемами, связанными с безработицей. Фактически вся жизнь

поселка строилась на оленеводстве и обслуживающих его предприятиях. В му-

ниципалитете была самая большая концентрация оленеводов, но и самая боль-

шая безработица - 6,4%, тогда как средний показатель по стране составлял

3,3% (по данным на 2014 г.) (Espiritu 2015).

Золоторудное месторождение в Каутокейно разрабатывалось до закрытия

рудника в 1993 г. Его площадка была законсервирована, хотя планировалось

создать там музей “индустриального наследия”. В памяти населения эти собы-

тия живы и активно обсуждались после 2011 г., когда шведская компания “Ар-

ктик Голд” стала готовиться к возобновлению работ. Первоначально проект

был одобрен советом муниципалитета и мэром, но местное население высту-

пило против (Espiritu 2015; Wilson et al. 2017; ПДА 2015). При этом очевидно,

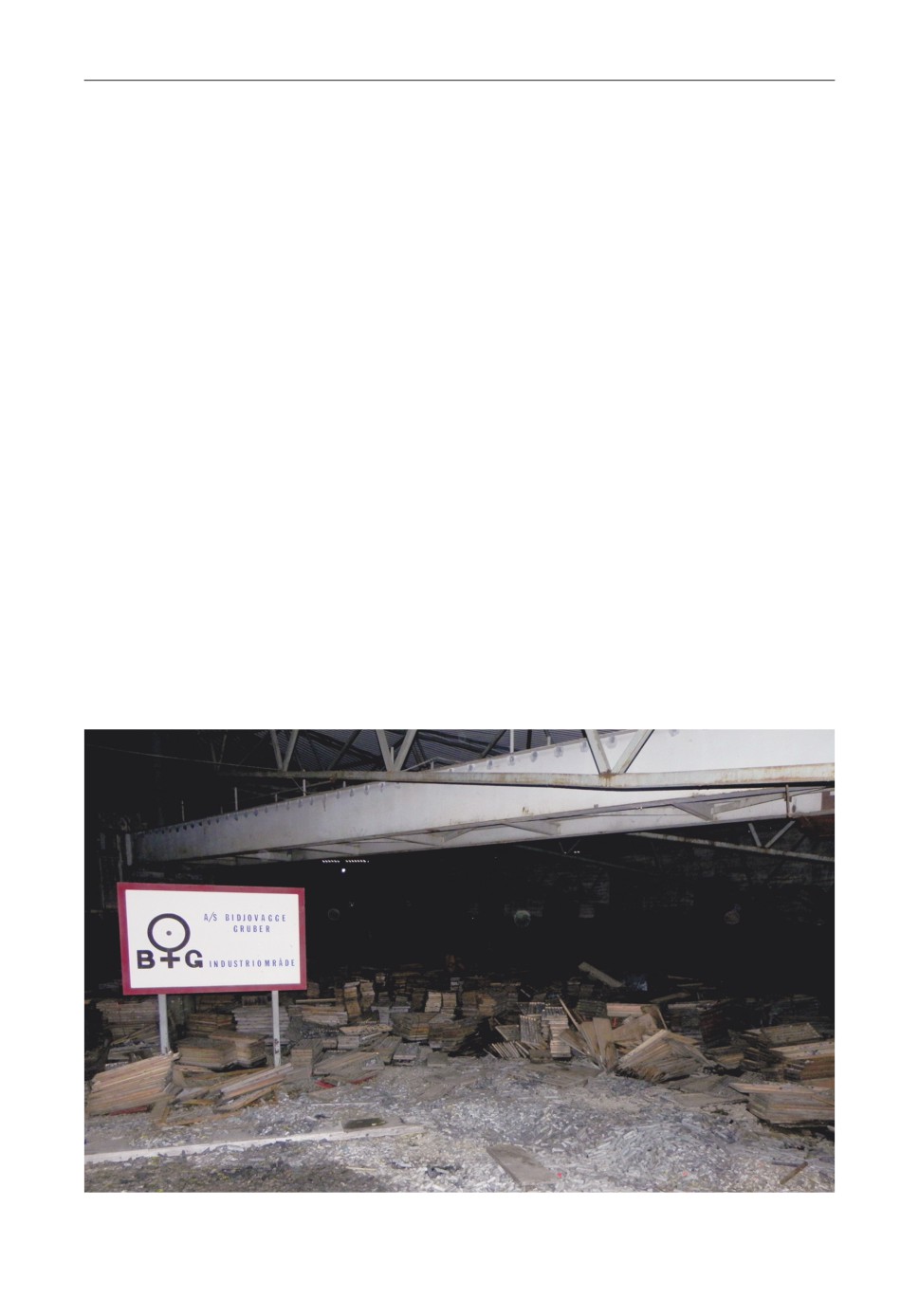

Рис. 2. Место старого рудника. (Фото автора, 2015 г.)

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

75

что и руководство компании, и мэр Каутокейно сосредоточились на кратко-

срочной перспективе получения выгоды для поселка.

Уже в этот период стало очевидным, что политика компании не соответству-

ет ожиданиям коренного и местного населения, а поведение ее представителей

только настраивает против них общественное мнение. В прессе генерального

директора “Арктик Голд” назвали “высокомерным”, в социальных сетях была

распространена его фотография в техасской шляпе, и его окрестили “ковбоем”.

Уже в 2013 г. позиция муниципалитета изменилась (Wilson et al. 2017: 155).

В сентябре 2015 г. состоялась встреча нашей группы с мэром К. Хетта. Он

подробно, буквально по датам описал нам историю взаимодействия со швед-

ской компанией “Арктик Голд”. Формат статьи не позволяет приводить столь

подробные данные, поэтому ограничусь их общей характеристикой.

В ходе консультаций компания получила конкретные замечания от оленеводов по изъ-

ятию двух участков из шести запрошенных территорий, так как они связаны с кораль-

ными работами. Кроме того, вопросы возникли по количеству предоставляемых компа-

нией рабочих мест для местных, выплатам в бюджет поселка. Началось юридическое

разбирательство. Компания настаивала на том, что коммуны не могут принимать такие

решения по планированию. Муниципалитет попросил помощи у министерства. Долго

ждали ответ, получили: это сложный вопрос для правительства. 22.11.12 - 05.07.2013 -

столько ждали ответ от министерства юстиции: возможно, муниципалитету не нужно

принимать такие решения. Муниципалитет решил, что они имеют право, но они опаса-

лись, что их привлекут к ответственности. Было неясно, куда пойдут доходы от рудни-

ка. Компания предлагала большую сумму администрации, бóльшую, чем по налогам.

Муниципалитет хотел, чтобы компания зарегистрировалась и платила налоги в мест-

ный бюджет, делала закупки в местных магазинах, оплатила учебу местным, чтобы они

потом смогли работать в компании. Должен был быть создан специальный фонд под-

держки культуры. В этом соглашении предусмотрены обязательства компании больше,

чем по закону (ПДА 2015: Хетта).

Политика “Арктик голд” была связана со многими ошибками; помимо не-

уважительного отношения к местному населению представители компании

также пытались за спиной муниципалитета договориться с правительством,

неэтично вели переговоры: приглашали отдельные группы в ресторан, не про-

вели консультации с теми оленеводами, которых это непосредственно касает-

ся. Они обратились в консалтинговую фирму, у которой была плохая репутация

в оленеводческом сообществе, вели свои консультации через непопулярных в

сообществе людей. Сошлюсь на мнение Э. Еспириту, работающей в Норвегии.

Она исследовала политику по достижению соглашения, то есть получения со-

циальной лицензии двух компаний: “Арктик Голд” в Каутокейно и “Нуссир” в

Квалсунне. Еспириту также пришла к выводу, что политика “Арктик Голд” и

ее конкретные действия были ошибочными: “В большинстве местностей, где

планируется работа добывающей промышленности, особенно в тех, где при-

сутствует коренное население, требуется установление диалога и дискуссия

о допустимом поведении компании в пределах установленных политических,

социальных, экономических, традиционных и культурных норм. Такие требо-

вания - это в совокупности и есть то, что называется социальной лицензией на

разработку месторождения” (Espiritu 2015).

“Арктик Голд” - это шведская компания, которая наняла консалтинговую

фирму, проводившую неверную политику и совершенно не учитывавшую ин-

тересы местного населения и оленеводов, поэтому было очевидно, что муни-

ципалитет им откажет. Наши полевые материалы подтверждали общее мнение

о некомпетентной политике компании. Ее представители пытались внести рас-

кол в местное сообщество, по отдельности встречались с разными группами

оленеводов. “Арктик Голд” пыталась опираться на местную компанию по бу-

76

Этнографическое обозрение № 4, 2022

рению, которая приобрела 2% акций, а также пригласила выступить в прессе

оленевода, который поддержал компанию, т.к. на его пастбища планируемая

деятельность не оказывала влияния. В газетах было несколько статей, в ко-

торых высказывались разные точки зрения. Решение должны были вынести

местные депутаты. На улице их встречали плакаты “Спасибо, что поддержи-

ваете будущее”, “Это наше золото - сердце оленя и ягода”. После этого проект

“Арктик Голд” был снят с повестки. Депутаты сказали “нет”, но потом решили,

что нужно дождаться новых выборов и общего мнения населения, т.к. много

разных точек зрения (ПДА 2015).

У нас состоялось несколько встреч и было записано большое интервью с

центральной фигурой конфликта И.М. Триумфом, представителем сообщества,

чьи пастбища попадали в зону воздействия планируемого рудника. Триумф

подробно объяснил, почему они выступили против проекта “Арктик Голд”.

“Там, где рудник, ягель не растет”, - сказал он. Его сиида (группа) уже много

поколений использует эти пастбища осенью (период гона у оленей) и весной

(период отела). Это очень важные времена для саами. Расположенное около

рудника озеро в прошлом было загрязнено, и местное население до сих пор не

уверено, что в нем можно ловить рыбу. Как сказал Триумф: “Рудники думают

только о деньгах, когда они работали, люди не могли свободно дышать. Если

бы это было в другом районе, не на таком важном месте, то, может, мы и могли

бы согласиться. Рудники и оленеводы рука об руку ходить не могут”. Он также

охарактеризовал политику компании “Арктик Голд” как абсолютно неприем-

лемую для саами. Триумф связал политику государства по ограничению коли-

чества оленей в семьях саами с его стремлением развивать горнодобывающую

промышленность в Финнмарке. Конфликт был настолько острым, что саами

были готовы идти в суд, если муниципалитет примет решение в пользу ком-

пании. Матиас сказал: “У нас был такой план, но это очень страшно: несколь-

ко саами против богатой Норвегии. Нам нужно прояснить правовые вопросы.

Мы должны беспокоиться о будущем, мы должны этим заниматься насколько

долго существует этот мир” (ПДА 2015, 2016: Триумф). Подобные взгляды вы-

сказывали и другие оленеводы, но именно Триумф уточнил, что рудник может

нарушить ядро культуры саами.

В 2016 г. состоялись выборы, и новый мэр Ю. Васара и муниципалитет

приняли решение запретить работу компании “Арктик Голд” на руднике.

Очень важно подчеркнуть, что рассматриваемый вопрос имел политическое

значение, - это было решением, принятым партиями. Вместе с тем мэр подчер-

кнул, что это политическое решение основано на локальном мнении населения

и оленеводов, это решение “тех, кто работает на земле”. Мэром стал молодой

человек 27 лет, выросший на севере и знающий проблемы рудника и пастбищ

со школьных лет. Он заявил, что это ответственность саами перед миром за со-

хранение ресурсов. Однако нельзя сказать, что оленеводы против любой про-

мышленной деятельности сегодня:

Может быть достигнуто соглашение, но под строгим контролем государства. Оно долж-

но строиться на общих законах страны, так как права человека защищаются законами.

Для саами также важны международные нормы, и Конвенция 169 МОТ делает процесс

контроля более строгим. Нет универсального руководства, но не нужно ставить отдель-

ные объединения саами-оленеводов, муниципалитеты в положение, когда они должны

вступать в отношения с компанией один на один, государство не может уходить из этой

сферы (ПДА 2016: Васара).

В заключении нашей беседы он сказал: “Мы стараемся предотвратить кон-

фликты компаний с оленеводами и государством, но на ближайшие четыре

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

77

Рис. 3. Один из ключевых информантов Исаак Матиас Триумф в своем чуме.

(Фото автора, 2016 г.)

года здесь не будет работать “Арктик Голд”, мы будем заниматься текущими

делами сообщества” (Там же).

Во время нашей беседы мэр произвел на меня большое впечатление как

своей включенностью в дела саами, так и зрелым правовым подходом управ-

ленца-политика. Несмотря на свой молодой возраст, он уже был членом Саам-

ского парламента и продолжал работать в сотрудничестве с ним. Очень пока-

зательно, что мэром стал молодой человек. Мы видели, и это подтверждают

люди, с которыми мы беседовали, что в Каутокейно много молодежи, причем

часто это люди, получившие образование и специальность и вернувшиеся

жить и работать на севере.

Интересный взгляд на проблему предложила хозяйка серебряного центра

“Juhls Silver Gallery” (основан в 1959 г. ее родителями) и глава местного биз-

нес-сообщества Р. Юльс. Она не саами, но ее дети ходят в саамскую школу и

учат язык. В центре работает 17 мастеров, которые делают уникальные сере-

бряные украшения. Галерея - это не только мастерская и магазин, но и очень

интересный выставочный и концертный зал, музей. Р. Юльс сказала:

Рудник - это легкий путь сделать деньги, но при этом он разрушает все, не только природу,

но и культуру. Компании не думают об альтернативных путях. Конфликт из-за рудника

проходит через семьи, но многие молодые не хотят уезжать отсюда, они учатся оленевод-

ству. В соцсетях много фотографий оленей, люди в маленьком сообществе меньше гово-

рят, но больше чувствуют свою принадлежность к этой земле (ПДА 2015: Юльс).

Во время проведения полевого исследования состоялись встречи с разны-

ми группами населения. Резюмируя интервью и отвлекаясь от частных мне-

78

Этнографическое обозрение № 4, 2022

ний, можно выделить несколько ключевых позиций. Во-первых, значение оле-

неводства как основы идентичности саами. Оленеводы, в том числе те, чьи

пастбища попадали в зону воздействия проекта, высказывали отрицательное

мнение о планируемой деятельности компании, и это стало определяющим для

Каутокейно. Они подчеркивали, что все земли уже заняты, оленеводам некуда

уходить, чтобы дать место руднику. Компания не продумала свою социальную

политику, те крохи, которые они предлагали, не могли удовлетворить оленево-

дов; “Артик Голд” могла дать работу лишь единицам, тогда как большая часть

сообщества осталась бы без средств к существованию. Также важным является

то, что многие молодые люди выступили против рудника, они хотели получить

образование, специальность, но потом вернуться в Каутокейно и жить там.

Во-вторых, в норвежской научной литературе случай с этим рудником рас-

сматривается в контексте онтологической безопасности и ценностной важно-

сти ландшафта для местного населения. Местный политик описывает исполь-

зование ландшафта таким образом:

В норвежском образе мышления вы используете природу для экономических или рек-

реационных целей. Тем не менее, здесь у нас есть третья концепция, которая для нас

важнее, чем две другие. Мы не идем в ландшафт для отдыха; мы собираем. Мы исполь-

зуем природу в нашей повседневной семье; мясо, рыбу или ягоды. Для нас природа

невероятно ценна (Tone, Brigt 2018: 194).

Чтобы нас понять, Вам нужно просто посмотреть в окно (Ibid.).

Такие яркие высказывания приводятся в книге “The Will to Drill - Mining

in Arctic Communities” для обоснования культурной и онтологической ценно-

сти природы и ландшафта для саами (Ibid.). Чувство родства с ландшафтом,

когда люди “ладят” с природным окружением, важно не только для саами, но

и для большинства местного населения. Именно это чувство причастности

к местной земле и стало главной причиной отказа компании “Арктик Голд”.

В данном случае произошло столкновение мировоззрений, когда местные ре-

сурсы охоты, рыболовства, оленеводства и собирательства стали для населения

главными “предметами роскоши”. А собирать их им позволило именно едине-

ние с ландшафтом, и в этом саами видят свое отличие от “норвежцев”, кото-

рым они объясняли свою позицию во время исследования “урбанизированных

норвежских ученых” (Ibid.). Только собранное самими людьми в природном

окружении, а не привозное или купленное, дает жителям Каутокейно ощуще-

ние онтологической безопасности, и на таком подходе настаивают многие ко-

ренные народы. Именно этот взгляд приводит к конфликтам с добывающей

промышленностью и показывает, почему это не только и не столько вопрос

денег. Для местного населения важен вопрос занятости, но еще большую значи-

мость имеет “возможность использовать местные ресурсы, имеющие устойчи-

вую продовольственную, культурную и экономическую ценность” (Larsen et al.

2004: 122). В обеспечении безопасности существенную роль играют мест-

ные ресурсы и знания, поэтому коренные народы настаивают на постоянных

транспарантных процессах консультаций, на том, что распределение выгод

должно строиться и на их знаниях (Wynberg et al. 2009: 349). Достижение он-

тологической безопасности строится на рутинизации повседневных практик

(Гидденс 1994), а в случае с рудником Бийовагги - также на устойчивом чув-

стве спокойного существования в привычном освоенном ландшафте, где люди

хотят быть уверенными в порядке и предсказуемости своего места в социуме,

стране, регионе, мире, ощущать онтологическую безопасность (Худайкулова,

Неклюдов 2019).

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

79

Результаты полевого исследования в Каутокейно

Первое впечатление, которое сложилось на основании полевых материалов,

фильмов и обсуждений - компания вела себя неправильно, она не учитывала

правовое положение саами в Норвегии и значение Каутокейно для сохранения

Сапми - земли саами. Эта гипотеза находит подтверждение в истории взаимо-

действия муниципалитета и “Арктик Голд”. В сентябре 2015 г., когда мы прово-

дили полевые исследования в Каутокейно, было много высказываний о том, что

оленеводство слишком много значит для этого региона, чтобы можно было пой-

ти на риск потери или ухудшения пастбищ. Особое место Каутокейно в саамской

культуре и устойчивое развитие оленеводства в этом районе предопределили по-

зицию муниципалитета и судьбу горнодобывающей промышленности.

Что особенно удивительно, по сравнению с российскими поселениями ко-

ренных народов, Каутокейно направлен на развитие, в будущее. В маленьком

арктическом населенном пункте зарегистрировано 100 предприятий малого

бизнеса, многие из которых обслуживают оленеводство. Инфраструктура обе-

спечивает образовательные, культурные и экономические потребности саами.

Хотя политика правительства строго регламентирует размеры семейных стад,

что является сдерживающим фактором их свободного экономического разви-

тия, в рамках скандинавского саамского сообщества на межгосударственном

уровне оленеводство поддерживается как предпринимательская деятельность.

Более того, как уже упоминалось, Саамская конвенция северных стран защи-

щает саамское предпринимательство и природопользование как основание для

развития саамской культуры, а оленеводство пользуется особой поддержкой

государства, регулируясь нормами обычного права (Henriksen et al. 2007).

В ходе осмысления полевых материалов появилась вторая гипотеза: дело

не только в компании, но и в самом Каутокейно как центре профессиональной

культуры и науки саами (Новикова 2020). Здесь особенно видна справедливость

слов о том, что в Норвегии живут два народа. В Каутокейно работают Междуна-

родный центр изучения оленеводства, офис Саамского парламента (штаб-квар-

тира находится в Карасйоке), Центр декоративно-прикладного искусства, Центр

защиты прав коренных народов, Саамский театр, гимназия, музей.

В Каутокейно есть уникальные учебные заведения, в том числе Саамский

университетский колледж (высшая школа) прикладных исследований, занима-

ющийся подготовкой специалистов и ведущий научную деятельность по изу-

чению и сохранению культуры и языка саами. Для обучения саамскому языку

туда приезжают студенты из других стран, в том числе из России. Недавно был

открыт бакалавриат по подготовке специалистов для работы в оленеводстве.

Обучение ведется на саамском языке. Нам удалось взять интервью с организа-

тором бакалавриата М.Н. Сара.

В бакалавриат принимаются все желающие, но пока там обучаются только женщины из

оленеводческих семей. Они должны учиться три года, но иногда уходят раньше. Руково-

дитель курса считает, что они должны получить знания в первую очередь для админи-

стративной работы, которые включают как традиционные знания, так и юриспруденцию,

естественнонаучные дисциплины, социальные науки. Некоторые оленеводы считают, что

научиться оленеводству можно только в семье, но в последние годы слишком много нова-

ций в этой деятельности. Оленеводы используют новые технологии, дети живут в поселке

и учатся в школе, много строительства, которое влияет и на пастбища, и в целом на состо-

яние окружающей среды. Оленеводы вступают в контакт не только внутри сообщества,

но и с промышленными компаниями, органами власти и т.п. Все это нужно учитывать

при обучении, а также важно сделать саамский язык академическим, особенно в сфе-

ре традиционных знаний, которые по-прежнему являются руководством для оленеводов.

Он отметил, что это “саамское знание, его нет на норвежском языке” (ПДА 2015: Сара).

80

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Почему создание этой системы стало возможно именно в Каутокейно?

Здесь есть база для этого: в Каутокейно существуют Международный центр

по изучению оленеводства и уникальная гимназия. В ней учится много детей,

“имеющих оленеводческие корни”, и учителя имеют возможность преподавать

на саамском языке, хотя часть предметов, таких как физика, химия и т.п., про-

водится на норвежском. В школе обучается около 100 детей, обучение продол-

жается 13 лет: десять - обычная школьная программа, три года - гимназия.

Выпускники получают право выбора: они могут поступить в университет или

стать подмастерьями в оленеводческих хозяйствах своих семей, а позже про-

должить образование, если захотят. Есть несколько детей, которые изучают са-

амский язык дистанционно. Мне удалось поговорить с учениками гимназии;

мне понравились их спокойствие и самостоятельность в высказываниях, они с

раннего детства знакомятся с оленеводством и воспринимают его как свой об-

раз жизни. Правда, некоторые информанты сообщали, что и в школе есть про-

тиворечия; некоторым детям из оленеводческих семей приходилось слышать,

что из-за того, что их родители против развития рудников, в бюджете мало

денег и школа не может оборудовать спортзал. Часть преподавателей говорила,

что для развития высшего образования нужна более широкая база, а общество,

нацеленное на культуру и экологию, не сможет конкурировать с экономически

сильными и промышленно развитыми. Но эти дискуссии лишь подтверждают

убеждение в большом потенциале развития местного сообщества, обдумываю-

щего альтернативы современного развития.

* * *

“Политический, а не экологический характер имеет их маргинальность.

Выживание указанных народов зависит от применения традиционных спо-

собов взаимодействия с природой, а также от способности к созданию свое-

го собственного образа жизни, своего языка и своих обычаев, завершенного

комплекса символов и идиом, объединенных в единую непрерывную систему

идентификации (самосознания)” (Туен 1990). Этот вывод норвежского иссле-

дователя очень важен для понимания того, что ресурсные конфликты носят не

столько экологический, этнический характер, сколько политический. Именно

поэтому их разрешение лежит в правовой сфере, в изменении/склонении боль-

шинства к учету мнения меньшинства/коренных народов. Существенное вли-

яние на процессы взаимодействия коренных народов и промышленных компа-

ний оказывает этика корпоративной социальной ответственности бизнеса. Все

больше компаний в мире стараются строить свою работу в соответствии с меж-

дународными стандартами и нормами устойчивого развития и прав коренных

народов. Но превалирует все равно национальное законодательство и правовая

культура всех стейкхолдеров, а также влияние на принятие решений, облада-

ние механизмами такого влияния. Для коренных народов важнейшим таким

механизмом является принцип свободного, предварительного и осознанного

согласия на принятие решений. Описанный случай демонстрирует важность

принципов международного права для защиты интересов коренных народов,

возможности альтернативных путей развития и важность права сказать “нет”

планируемой деятельности.

Опыт Каутокейно показывает также, что решения зависят не только от фор-

мальных норм, но и от потенциальной возможности коренных народов пола-

гаться на собственные силы и собственные ресурсы. Современная Норвегия,

как и весь мир, знает различные варианты развития подобных ситуаций. При

всех локальных особенностях Каутокейно показывает путь к действительному

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

81

Рис. 4. Перед церковью на Пасху, Каутокейно. (Фото автора, 2016 г.)

политическому партнерству. Мэр Каутокейно высказал важную мысль о том,

что решение должно приниматься с позиции сиида (объединения оленеводов).

Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство - стремление к онтоло-

гической безопасности. Многие оленеводы и активисты говорили нам о том, что

они хотят заниматься своим делом - оленями, наукой, искусством, любой другой

реальной деятельностью, а не бесконечными переговорами с промышленниками

и политиками. Людей привлекает обычная жизнь, строящаяся на благополучии,

психологическом комфорте, родном языке и отсутствии дискриминации.

Благодарности

Выражаю благодарность рецензентам, редколлегии и редакции журнала

“Этнографическое обозрение”.

Примечания

1 Полевые исследования проведены в рамках проекта “Indigenous Peoples

and Resource Extraction in the Arctic - Evaluating Ethical Guidelines”, организо-

ванного Арран Луле Саами Центром. Проект финансировался Министерством

иностранных дел Норвегии в 2014-2016 гг., его научным руководителем был

Пирс Витебски (Piers Vitebsky). В полевых исследованиях в Каутокейно, поми-

мо автора, принимали участие Свен Роальд Нюстё (Sven Roald Nystø), Эмма

Уилсон (Emma Wilson), Айке Нилас Педер Селфорс (Áike Niillas Peder Selfors).

Пользуюсь случаем поблагодарить их, а также еще одного участника проекта

Флориана Штаммлера (Florian Stammler).

82

Этнографическое обозрение № 4, 2022

2 В записи этого интервью мне оказал помощь Ф. Штаммлер в 2015 г.

в г. Осло.

3 В данном случае я пользуюсь подробным описанием событий и роли ака-

демического сообщества, выполненным Л.И. Ландсем, аспиранткой Универси-

тета Тромсё (Ландсем 2017).

Источники и материалы

Конституция Норвегии

constitusia/ (дата обращения: 16.05.2021).

ПДА 2015 - Полевой дневник автора. Экспедиция в Каутокейно, сентябрь-ок-

тябрь 2015 г. (информанты: Свен Роланд Нюстё, Айли Кескитало, Миккель

Нилс Сара, Исаак Матиас Триумф, Клемент Хетта, Регина Юльс).

ПДА 2016 - Полевой дневник автора. Экспедиция в Каутокейно, март-апрель

2016 г. (информанты: Юхан Васара, Исаак Матиас Триумф).

Научная литература

Андреев К.Ю. Подготовка и принятие нового закона о Финнмарке 2005 г. (Нор-

вегия) в контексте обеспечения прав саамов (обзор) // Социальные и гума-

нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4. Государ-

ство и право: реферативный журнал. 2007. № 1. С. 57-64.

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. № 5. С. 107-134.

Ландсем Л.И. Исследование меньшинств: между наукой и политикой // Аркти-

ка и Север. 2017. № 27. C. 165-189.

Лиле Х.Х. Права человека и права коренных народов в системе ООН. Введение

в тему с особым акцентом на права саамского народа // Gáldu Čála: Journal

of Indigenous Peoples Rights. 2013. № 1. С. 1-63.

Лукина Н.В. Наука как форма общественного развития северных этносов.

Томск: Изд-во ТГУ, 2002.

Новикова Н.И. Почему в Каутокейно отказались от рудника // Этнокультурная

идентичность: феноменология и вариативность в контекстах истории XIX-

XXI веков: Материалы Девятнадцатых Международных Санкт-Петербург-

ских этнографических чтений. СПб.: Российский этнографический музей,

2020. С. 219-223.

Протопопов С.И. Об особенностях зарубежного законодательства о Севере //

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2013. № 2. С. 178-187.

Свенсон Т. Полномочия саамов и юридический плюрализм: самоопределение

коренного народа в действии // Обычное право и правовой плюрализм /

Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН, 1999. С. 47-52.

Туен Т. Культурная и этническая непрерывность у коренных народов Севе-

ра: некоторые антропологические подходы // Советская этнография. 1990.

№ 5. С. 56-64.

Туэн Т. Обычное право и права саами в Норвегии // Олень всегда прав. Исследо-

вания по юридической антропологии / Отв. ред. Н.И. Новикова. М.: Страте-

гия, 2003. С. 103-124.

Худайкулова А.В., Неклюдов Н.Я. Концепция онтологической безопасности в

международно-политическом дискурсе // Вестник МГИМО-Университета.

129-149.

Ahren M. The Saami convention // Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples

Rights. 2007. No. 3. P. 8-39.

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

83

Espiritu A. Kautokeino and Kvalsund Compared: Rejection and Acceptance of Mining

in Communities in Northern Norway // The Northern Review. 2015. No. 39.

P. 53-65.

Henriksen J.B., Scheinin M., Ahren M. The Saami People’s Right to Self-

Determination // Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights. 2007. No. 3.

P. 52-97.

Koivurova T. et al. Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the

Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed

by Sami in Their Four Home States // Arctic Review on Law and Politics. 2015.

Larsen J.N. et al. (eds.) Arctic Human Development Report. Akureyri: Stefansson

Arctic Institute, 2004.

Tone M., Brigt D. The Municipal No to Mining. The Case Concerning the Reopening

of the Biedjovaggi Gold Mine in Guovdageainnu Municipality, Norway // The

Will to Drill - Mining in Arctic Communities / Ed. D. Brigt, I. Bay-Larsen,

319-62610-9_9

Wilson E., Hansen A., Rowe E. Imagining the Future: Local Perceptions of Arctic

Extractive Projects that didn’t happen // Arcticness. Power and Voice from the

North / Ed. I. Kelman. London: UCL Press, 2017. P. 130-150.

Wynberg R., Schroeder D., Chennells R. (eds.) Indigenous Peoples, Consent and

Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case. Heidelberg; London; New

R e s e a r c h A r t i c l e

Novikova, N.I. Kautokeino vs. Mine: Why Did Not an Industrial Company Receive a

Social License? [Kautokeino protiv rudnika: pochemu promyshlennaia kompaniia ne

poluchila sotsial’nuiu litsenziiu?] Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 4, pp. 66-85.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a

Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Keywords

indigenous peoples, local community, Arctic, Kautokeino, mining, social license,

legal basis of extractivism, culture, language, education

Abstract

The article presents the conflict between the Swedish mining company and the local

community of Kautokeino (Norway), related to attempts to restore the old mine on

the autumn pastures of reindeer herders. An analysis of a unique case not only in the

history of Norway, but also in the world, when the municipality of a small Arctic

settlement said “no” to the mining company, stopped the development of the mine,

shows an example of the development of the local community in the calculation of

its own strength. The study is based on field materials collected in Kautokeino in

2015-2016. Interviews were held and recorded with reindeer herders, employees

of the administration, cultural and educational institutions, small businesses and an

industrial company, as well as with participants in an international scientific project

and other researchers. Of particular interest are materials on the infrastructure and

84

Этнографическое обозрение № 4, 2022

demographics of the settlement, where reindeer herding is actively developing,

various types of entrepreneurial activities to support it, culture and science, as well

as a significant percentage of young people. The interaction of the population and

the mining company is considered through the lens of a social license.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:

References

Andreev, K.Y. 2007. Podgotovka i priniatie novogo zakona o Finnmarke 2005

(Norvegiia) v kontekste obespecheniia prav saamov (obzor) [Preparation and

Adoption of the New Finnmark Act 2005 (Norway) in the Context of Sami Rights

(Review)]. Sotsial’nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaia i zarubezhnaia

literatura. Ser. 4. Gosudarstvo i pravo: referativnyi zhurnal 1: 57-64.

Giddens, E. 1994. Sud’ba, risk i bezopasnost’ [Fate, Risk and Safety]. THESIS 5:

107-134.

Landsem, L.I. 2017. Issledovanie men’shinstv: mezhdu naukoi i politikoi [Research

on Minorities: between Science and Politics]. Arktika i Sever 27: 165-189.

Lile, K.K. 2013. Prava cheloveka i prava korennykh narodov v sisteme OON.

Vvedenie v temu s osobym aktsentom na prava saamskogo naroda [Human and

Indigenous Rights in the United Nations System. Introduction to the Topic with

a Special Focus on the Rights of the Sami People]. Gáldu Čála: Journal of

Indigenous Peoples Rights 1: 1-63.

Larsen, J.N., et al. (eds.) 2004. Arctic Human Development Report. Akureyri:

Stefansson Arctic Institute.

Lukina, N.V. 2002. Nauka kak forma obshchestvennogo razvitiia severnykh etnosov

[Science as a Form of Social Development of Northern Ethnic Groups]. Tomsk:

Izdatel’stvo TGU.

Novikova, N.I. 2020. Pochemu v Kautokeino otkazalis’ ot rudnika [Why Kautokeino

abandoned the Mine]. In Etnokul’turnaia identichnost’: fenomenologiia i variativnost’

v kontekstakh istorii XIX-XXI vekov: Materialy Deviatnadtsatykh Mezhdunarodnykh

Sankt-Peterburgskikh etnograficheskikh chtenii

[Ethnocultural Identity: Its

Phenomenology and Variability in the Context of the History of 19th - 21st Centuries.

The Materials of 19th International St. Petersburg’s Ethnographic Readings].

St. Petersburg: Rossiiskii etnograficheskii muzei: 219-223.

Protopopov, S.I. 2013. Ob osobennostiakh zarubezhnogo zakonodatel’stva o Severe

[On the Peculiarities of Foreign Legislation on the North]. Vestnik RUDN. Seriia

Yuridicheskie nauki 2: 178-187.

Svenson, T. 1999. Polnomochiia saamov i iuridicheskii pliuralizm: samoopredelenie

korennogo naroda v deistvii [Sami Powers and Legal Pluralism: Indigenous Self-

determination in Action]. In Obychnoe pravo i pravovoi pliuralizm [Common

Law and Legal Pluralism], edited by N.I. Novikova and V.A. Tishkov. Moscow:

Institut etnologii i antropologii RAN: 47-52.

Tuen, T. 1990. Kul’turnaia i etnicheskaia nepreryvnost’ u korennykh narodov Severa:

nekotorye antropologicheskie podkhody [Cultural and Ethnic Continuity among

the Indigenous Peoples of the North: Some Anthropological Approaches].

Sovetskaia еtnografiia 5: 56-64.

Tuen, T. 2003. Obychnoe pravo i prava saami v Norvegii [Customary Law and

Saami Rights in Norway]. In Olen’ vsegda prav. Issledovaniia po yuridicheskoi

antropologii [The Deer Is Always Right. Studies in Legal Anthropology], edited

by N.I. Novikova, 103-124. Moscow: Strategiia.

Новикова Н.И. Каутокейно против рудника: почему промышленная компания...

85

Khudaikulova, A.V., and N.Y. Nekliudov. 2019. Kontseptsiia ontologicheskoi

bezopasnosti v mezhdunarodno-politicheskom diskurse

[The Concept of

Ontological Security in International Political Discourse]. Vestnik MGIMO-

129-149.

Ahren, M. 2007. The Saami convention. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples

Rights: 38-39.

Espiritu, A. 2015. Kautokeino and Kvalsund Compared: Rejection and Acceptance of

Mining in Communities in Northern Norway. The Northern Review 39: 53-65.

Henriksen J.B., M., Scheinin, and M. Ahren. 2007. The Saami People’s Right to Self-

Determination. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights 3: 52-97.

Koivurova, T. et al. 2015. Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the

Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed

by Sami in Their Four Home States. Arctic Review on Law and Politics 6 (1):

Tone, M. and D. Brigt. 2018. The Municipal No to Mining. The Case Concerning

the Reopening of the Biedjovaggi Gold Mine in Guovdageainnu Municipality,

Norway. In The Will to Drill - Mining in Arctic Communities, edited by D.

Brigt, I. Bay-Larsen, and B. Skorstad, 175-195. Cham: Springer. https://doi.

org/10.1007/978-3-319-62610-9_9

Wilson, E., A. Hansen, and E. Rowe. 2017. Imagining the Future: Local Perceptions

of Arctic Extractive Projects that didn’t happen. In Arcticness. Power and Voice

from the North, edited by I. Kelman, 130-150. London: UCL Press.

Wynberg, R., D. Schroeder, and R. Chennells (eds.). 2009. Indigenous Peoples,

Consent and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case. Heidelberg: