СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТАТАРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭТНИЧНОСТИ У АСТРАХАНСКИХ ТУРКМЕН

О.И. Брусина

к. и. н., старший научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленин-

ский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ключевые слова

туркмены, Астраханская область, конструирование, этническая идентичность, татари-

зация

Аннотация

На примере астраханских туркмен рассмотрена проблема эффективности конструиро-

вания государством этнической идентичности малой группы. Каковы были результаты

“татаризации” туркмен, как менялись их самоидентификация и этнические границы?

Еще в XVIII-XIX вв. считалось, что туркмены едва ли не растворились среди татар и

ногайцев, восприняли их язык и элементы культуры. В 1930-х годах туркмены принуди-

тельно записывались татарами, на татарском языке как родном шло обучение в школах.

Вопреки государственному конструированию астраханские туркмены в основном со-

хранили свою идентичность; они развивались как общность благодаря относительной

автономности и связям с соседней Туркменией. В постсоветский период астраханские

туркмены оказалась в выгодном положении приграничной группы, что помогло развер-

нуть вектор конструирования в обратную сторону и направить усилия России и Туркме-

нистана на поддержку этнической самобытности этой группы.

современной научной литературе доминирует подход, согласно которому

нации возникли как социальный конструкт или политический проект в

В

Новое время (конец XVIII - начало XIX в.) в связи с дроблением империй,

индустриализацией и демократизацией, становлением средств массовой инфор-

мации, образованием колоний, благодаря осознанной деятельности политиче-

ской элиты, интеллигенции и общественных лидеров (см., напр.: Андерсон 2016;

Геллнер 1991; Хобсбаум 1998; Тишков 2003; Брубейкер 2012). Многие авторы

разводят понятия “нация” и “этничность”, поскольку “национализм относится к

области политической теории, а принцип этнической принадлежности - к соци-

ологии и социальной антропологии” (Хобсбаум 2002: 335). Одни исследователи

Статья поступила 16.08.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 09.12.2021

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности и воспроизводство этнич-

ности у астраханских туркмен // Этнографическое обозрение.

2022.

№ 4. С. 167-191.

Brusina, O.I.

2022. Konstruirovanie tatarskoi identichnosti i vosproizvodstvo etnichnosti u

astrakhanskikh turkmen [The Construction of the Tatar Identity and Ethnic Survival of the Astrakhan

EDN: HXVNOC

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

168

Этнографическое обозрение № 4, 2022

употребляют словосочетания “этническая группа”, “национальные меньшин-

ства” и аналогичные им как термины с очевидным смыслом (напр.: Андерсон

2002: 251; Геллнер 2002: 169; Хобсбаум 2002: 335), подразумевая размытость и

изменчивость границ таких общностей (см.: Барт 2006), а другие не делают

принципиальных различий между “этничностью” и “нациями” (Тишков 2003:

170-171, 499; Брубейкер 2012). Ряд ученых придерживается иного мнения, по-

лагая, что современные нации сформировались на основе менявшихся, но су-

ществовавших веками этнических общностей (Смит 2002: 259), в том числе

“недоминантных”, которые увидели шансы превратиться в полноценную на-

цию (Хрох 2002: 124).

В качестве реализованного конструирования этнической идентичности при-

водится пример нациестроительства в СССР (Тишков 2003: 195; Брубейкер 2012:

109-112; Хобсбаум 1998: 264). Этот исторический процесс подробно проанали-

зирован в книге Т. Мартина (Мартин 2011). Р. Брубейкер, признавая “важность

советской институциональной многонациональной системы” как инструмента

построения национальных идентичностей, ставит вопрос о “риске принятия

системы идентификации или категоризации за ее предполагаемый результат,

идентичность” (Брубейкер 2012: 109-112). “Групповость” рассматривается им

“как возникающие свойства конкретной структурной или конъюктурной ситуа-

ции” (Там же: 113).

Обратим внимание на другой аспект последствий советского нациестроитель-

ства как “кодификации этнических и национальных категорий” (Там же: 111).

В результате принудительной классификации ответы на вопросы переписи о

национальной принадлежности перекодировались и сводились к заранее задан-

ному списку (Тишков 2003: 195). При этом малые народности, этничности, эт-

нические группы, название которых не попало по разным причинам в список

национальностей, приписывались к другим более крупным народам и по факту

признавались несуществующими, “слишком маленькими и потому подлежащи-

ми ассимиляции или этнической консолидации” (Мартин 2011: 629-630), т.е.

были “деконструированы”, что, по идее, обрекало их на исчезновение.

Конструирования в форме категоризации народов и народностей происходи-

ли и в царской России. Причем одна и та же народность в различных докумен-

тах могла обозначаться по-разному, а критерием мог выступать, скажем, “род-

ной язык”, как было в первой всеобщей переписи населения 1897 г. О значении

официальной документации и переписей в деле конструирования этнической

номенклатуры писали, например, Б. Андерсон (Андерсон 2016), В.А. Тишков

(Тишков 2003), Р. Брубейкер (Брубейкер 2012) и другие.

В статье предпринимается попытка разобраться, насколько эффективным и

долгосрочным оказалось такое конструирование/“деконструирование”, каковы

были его результаты и реакция населения на насаждение этнических категорий.

Эти проблемы рассмотрены на примере астраханских туркмен. При советской

власти многие из них принудительно были записаны татарами, на татарском языке

как родном шло преподавание в школах. Никакой административной поддержки

этой этнической группе не оказывалось, поскольку в официальной номенклатуре

она не фигурировала. По факту шло “конструирование” татарской идентичности

и “деконструирование” туркменской. В рамках конструктивистских идей такая

малая группа должна была со временем утратить или изменить свою идентич-

ность, растворившись в другой “нации”. Что же произошло с астраханскими тур-

кменами в действительности, подтверждается ли такая гипотеза?

Ответам на этот вопрос посвящена настоящая статья, в основе которой ле-

жат полевые материалы, собранные автором и д. и. н. Ш.Х. Кадыровым в 2015 г.

в селах Атал, Фунтово 1 и Фунтово 2 Приволжского р-на Астраханской обл. и

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

169

в самой Астрахани - проведено более 25 бесед с местными жителями. Наши-

ми собеседниками были люди разных национальностей, профессий и увлече-

ний. Среди них активисты туркменских общественных организаций и деятели

культуры (Г.Г. Айтеков, З.Г. Туликова, Ш.У. Таганьязов), учителя, представите-

ли власти, имамы. Кроме того, был проведен пилотажный анкетный опрос по

случайной выборке. Вопросы касались, в частности, этноязыковой ситуации,

состава семей, связей с Туркменистаном.

“Трухменские Татары” - астраханские туркмены в XVII-XIX вв.

Научные сведения об астраханских туркменах крайне скудны. В 1769-1770 гг.

в Астрахани побывал С.Г. Гмелин, среди прочих он кратко описал и “Трухмен-

ских Татар” (Гмелин 1777). Достаточно подробные сведения, полученные от са-

мих астраханских туркмен, приводит П.И. Небольсин (Небольсин 1852), включая

родоплеменной состав, расселение, характеристику хозяйства и материальной

культуры. В работе Н.И. Веселовского (Веселовский 1884) изложена история по-

лучения ими российского подданства в 1778 г.

Астрахань была исстари известна туркменским торговцам (Небольсин

1852: 135-136). С середины XVII в. отдельные туркменские роды, кочевавшие

на п-ве Мангышлак, стали переселяться в Астраханскую губернию и далее

на запад в связи с военно-политическим давлением Хивы и в поисках хоро-

шей земли, а некоторые группы - будучи “покоренными” идущими с востока

калмыками. Описано несколько волн перекочевок. Так, в 1671 г. от калмыц-

ких улусов “ушли с енотаевскими (ногайскими) мурзами” абдалы (род, улус)

к Астрахани кочевать за Цареву протоку (Курбанов 1995: 23-24). Большинство

прибывавших на волжские луга туркмен двигались дальше в ставропольские

степи, однако малая часть оставалась здесь (Небольсин 1852: 136-137). В нача-

ле XIX в. на Волгу продвинулась новая волна переселенцев, за которыми закре-

пилось название “Мангышлакские туркмены” (Там же 1852: 127). В 1802 г. тур-

кмены-абдалы, уже “имея в России кровных сородичей”, направляли прошения

и получили согласие на получение российского подданства и дозволение по-

селиться в Астраханской губернии. В 1813 г. около 600 человек (220 хозяйств)

прибыли в Астрахань с Мангышлака (Веселовский 1884: 301-302; Небольсин

1852: 138-140). Прошения о принятии в подданство поступали и в 1830-1840-х

годах, однако “наше правительство убедилось, что подданство туркмен не до-

ставляет нам никаких выгод, <…> переменило политику” (Веселовский 1884:

302-303).

К 1851 г., по данным П.И. Небольсина, в Астраханской губернии насчиты-

валось 1699 туркмен - 325 семейств, большинство занимается скотоводством,

а 85 семейств, не имеют скота и “пускаются в мазуры, в носильщики, в крючни-

ки, весельщики и занимаются в городах иными черными работами” (Небольсин

1852: 141). У туркмен не было своей земли, податей в казну они не платили, им

приходилось кочевать на чужих землях и платить “за потраву” с каждой головы

своего скота (Там же: 140).

Туркмены относились к племенам Човдурского союза, распавшегося к XVII в.

(Курбанов 1995: 32).

“Мангышлакские туркмены” - абдалы, игдыры, бозаджи, а также примкнувшие к абда-

лам бурунджик занимались скотоводством преимущественно на землях кундровских та-

тар (кундровцы, подгруппа ногайцев. - О.Б.). Около трети <…> жили в самой Астрахани

или около нее. 99 кибиток човдуров располагались севернее (близ с. Калмыцкий базар и

Солянки - селения юртовских татар [юртовские ногайцы. - О.Б.]), западнее Астрахани

<…> и по урочищам у Волги (Небольсин 1852: 129-132).

170

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Все човдуры относились к “старым переселенцам” и подчеркивали свое от-

личие от “мангышлакских туркмен” (Курбанов 1995: 56).

В описаниях XVIII в. астраханских туркмен обычно называли “туркмен-

скими татарами”. С.Г. Гмелин пишет: “Саскольский стан, где Трухменские

Татары, как подданные Калмыцкие, свое жительство имеют

<…> Трух-

менцы живут по-калмыцки, держатся магометанского закона, говорят осо-

бливым татарским языком, однако оный астраханские татары разумеют…”

(Гмелин 1777: 21-22). Н.И. Веселовский приводит прошение самих мангы-

шлакских туркмен, которое начинается словами: “Мы, нижеподписавшие-

ся Трухменские Татары”. Оно “подписано татарским письмом” и датировано

1778 г. Н.И. Веселовский замечает, что прошение «очевидно, составлено рус-

ским чиновником, так как в нем попадаются выражения, туркменам вовсе не-

свойственные - вроде “трухменские татары”» (Веселовский 1884: 304-306).

И.Г. Георги в 1799 г. сообщал о северных туркменах: “…трухменцы, туркомены -

без малейшей примеси настоящий татарский народ, обитающий издавна по вос-

точным и западным берегам Каспийского моря и говорящий татарским языком

по турецкому наречию” (Георги 1799; цит. по: Сызранов 2012: 11).

Казалось бы, наименование “трухменские татары” - не более чем оборот

речи, характерный для того времени. “Татарами” называли и другие тюркские

народы региона. Так, группу ногайцев, появившихся в Астраханском крае в се-

редине XVI в. после присоединения Нижнего Поволжья к Московскому госу-

дарству, именовали “юртовскими татарами”, а группу ногайцев, оказавшуюся

здесь в конце XVIII в., - “кундровскими татарами” (Викторин, Идрисов 2011).

Однако дальнейшее развитие и туркмен, и ногайцев можно определить выра-

жением “как корабль назовешь, так он и поплывет” - “магия имени” “констру-

ировала” отношение чиновников, а кроме того, влияла на интерпретации иссле-

дователей. Замечу, что ставропольских туркмен никогда не называли татарами.

В конце царствования Петра I они были “поручены” калмыцким ханам, в 1806 г.

туркменские кочевья были отделены от калмыцких, а в 1825 г. образовано Трух-

менское приставство, что позволило туркменам обособленно жить вплоть до

1917 г. Они несли повинности, в частности кордонную службу, участвовали в

военных походах. Во второй половине XIX в. их численность достигала 20 тыс.

человек (Курбанов 1995: 25, 50-51; Брусина 2019: 31-62).

Астраханских туркмен было немногим более 2 тыс. человек, они не плати-

ли налогов в казну и не несли какие-либо повинности: “к несению воинской

повинности не привлекались” (Демидов 1987: 104), оставаясь, видимо, практи-

чески незаметными для государства. Они не только обозначались как “татары”,

но и жили на землях других групп “татар” под их патронажем. В прошении

туркмен (конец XVIII в.) говорится: “Предки наши выехали из Мангышлака в

российское подданство… по открытии Кавказского наместничества, подвласт-

ны астраханскому обществу астраханских татар” (Викторин и др. 2000: 218).

Уже в середине XIX в. П.И. Небольсин отмечал достаточно быстрые тем-

пы ассимиляции астраханских туркмен “татарами”. Он описал родоплеменную

структуру туркмен, их социальные институты, нормы обычного права, относи-

тельную свободу женщин, своеобразную одежду, лишь “в последнее время” под-

вергшуюся некоторому влиянию астраханских татарок. При этом он “на глаз”

определил последствия браков туркмен с казахами - “От смешения с киргизами

туркмены стали скуластыми” (Небольсин 1852: 142) - и дал слабо согласующе-

еся с его же описанием заключение: “В течение тридцатилетнего своего пре-

бывания в России “Мангышлакские туркмены” до такой степени сблизились с

кундровскими татарами, что теперь очень трудно найти различие между ними

во всем, что касается образа жизни, занятий, нравов и обычаев” (Там же: 142).

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

171

Впрочем, сообщение Н.И. Веселовского свидетельствует о том, что второе

и третье поколения переселенцев отнюдь не утратили представления о своей

прародине на Мангышлаке, хотя астраханская земля стала для них новым оте-

чеством.

Впоследствии туркмены забыли, что терпели на родине и задумали вернуться на Мангы-

шлак. Наше правительство снисходительно к этому отнеслось и предложило отправить

на полуостров разведчиков для осмотра мест и уговора с соплеменниками. Ходоки вер-

нулись с благоприятными вестями, потому что в 1855 году 32 туркменских семейства

выселилось из Астраханской губернии на родину. Однако уже в следующем году стали

проситься дозволения вернуться в Астрахань. Генерал-губернатор Оренбургской обла-

сти Перовский разрешил вернуться в целях отрезвляющих на тех, кто остался в Астра-

ханской губернии (Веселовский 1884: 302).

“Отатаривание” туркмен по научной литературе

После статьи Н.И. Веселовского “Первое подданство туркмен в России”,

вышедшей в 1884 г., сведений об астраханских туркменах в научной литера-

туре практически не встречалось около 100 лет. Они оставались “невидимы-

ми” для властей и исследователей. Лишь в 1987 г. вышла публикация этнографа

С.М. Демидова, побывавшего в низовьях Волги в 1959 г.; в ней кратко охарак-

теризованы история и расселение астраханских туркмен и более подробно опи-

саны их религиозные верования и обряды (Демидов 1987).

В 1970-е годы туркмен в ряду других тюркоязычных народов Южного По-

волжья обследовал Л.Ш. Арсланов (Арсланов 1980). А.В. Курбанов посвятил

книгу ставропольским туркменам, но привел архивные данные и об их астра-

ханских соотечественниках (Курбанов 1995). В масштабной коллективной мо-

нографии “История Астраханского края” (Викторин и др. 2000) даны в том

числе сведения и архивные материалы и о туркменах. В современный период

туркмены на Нижней Волге, как и другие народы региона, исследовались астра-

ханскими этнографами и лингвистами (Сызранов 2011, 2015; Усманова и др.

2015; Оку, Викторин 2017). В 2012 г. вышла книга “Астраханские туркмены:

история и современность”, посвященная истории, культуре и фольклору этой

этнической группы. В книге научный подход переплетается с изложением на-

родных представлений о своей истории, среди авторов как профессиональные

ученые, так и местные краеведы, ряд глав написан совместно теми и другими

(Сызранов 2012).

В 2000 г. вышло монографическое исследование “История Астраханского

края”. В различных официальных документах, которые приведены в разделах о

советском и постсоветском периодах и связаны с этническими меньшинствами

и национальным строительством, туркмены практически не упоминаются. Так,

отмечается, что до 1917 г. в Астраханской губернии было

всего шесть татарских национальных школ, содержавшихся земствами, и 30 религиоз-

ных школ при мечетях. Казахское и калмыцкое население вообще было лишено возмож-

ности получать начальное образование. Но уже в 1926 г. из 170 начальных и средних

школ губернии 95 являлись национальными, 80% детей татарской национальности по-

лучали начальное и частично среднее образование в национальной школе (Викторин и

др. 2000: 725).

Другие меньшинства в данном контексте не упомянуты, туркмены остава-

лись незамеченными и во многих других случаях (Там же: 715-727). В 1930-х

годах, когда активно готовились национальные кадры в области образования,

речь шла о преподавателях только татарского языка (Там же: 730). Посетивший

в 1959 г. Астраханский историко-краеведческий музей С.М. Демидов обнару-

172

Этнографическое обозрение № 4, 2022

жил, что туркмены не представлены в экспозиции, посвященной народам, из-

давна проживавшим на территории области (Демидов 1987: 83-84).

Только в постсоветский период астраханские туркмены вышли на офици-

альный уровень. В 1988 г. в Астраханской области было создано общество но-

гайской культуры “Бирлик” (Викторин и др. 2000: 927). В 1992 г. как его сек-

ция оформилось “Туркменское национально-культурное объединение Ватан”,

которое лишь в 1994 г. стало самостоятельной организацией (Сызранов 2015:

71). Показательно, что татарское общество “Дуслык”, созданное в 1989 г., пре-

тендовало на “курирование” нескольких народов, транслируя историческую па-

мять: именно к татарам веками относили большинство тюркоязычных народов

Астраханской области. Это было прописано в уставе: “Общество… объединяет

в своих рядах лиц следующих национальностей тюркской языковой группы:

татар, ногайцев, булгар, карагачей, туркмен” (Викторин и др. 2000: 929).

Исследователи, изучавшие астраханских туркмен со второй половины ХХ в.

до 2000-х годов, фиксировали примерно тот же уровень ассимиляции, что и

П.И. Небольсин более века назад. С.М. Демидов пишет, что туркмены прожива-

ют разбросанно в нескольких селениях и почти везде составляют меньшинство,

полностью ими заселено лишь с. Фунтово (единственное село, где он побывал).

В с. Атал туркмены живут бок о бок с татарами, в пос. Яксатово (где их несколь-

ко семей) - с ногайцами (Демидов 1987: 83-84). Утверждение информантов,

что в с. Фунтово проживают лишь “чистые” туркмены, предки которых не всту-

пали в браки с представителями других национальностей, вызывает у автора

сомнение, поскольку “метизация отчасти коснулась и жителей этого селения,

среди которых встречается немало лиц татарского (ногайского) типа” (Там же:

86). Замечу, что С.М. Демидов не проводил измерений, он определял антро-

пологический тип “на глаз”. Кроме того, по его словам, “элементы татарской

(ногайской) культуры, наряду с русской культурой, проникли во все области

материальной и духовной жизни здешних туркмен” (Там же). Данный процесс

усилился в последние годы. Старшее поколение еще сохраняет некоторые тур-

кменские особенности быта и туркменский язык, хотя и испытавший влияние

соседей, в языке же молодежи преобладают татаро-ногайские элементы, а не-

которые туркмены указали татарский в качестве родного при переписи 1959 г.

(Там же: 84-87). Этнолингвист Л.Ш. Арсланов, побывавший в туркменских се-

лах в 1978 г., пишет:

Элементы языка юртовских татар представлены больше всего в селе Фунтово 1

и Фунтово 2, что объясняется близостью и интенсивностью прежних контактов с

карагашами, наличием сравнительно большого количества смешанных браков <…>

Таким образом, туркменские говоры <…> испытали значительное влияние языка юр-

товских татар, частично городских казанских татар и мишарей, приобрели ряд черт

языков кыпчатского типа (Арсланов 1980: 81-82, 84).

Астраханский исследователь А.В. Сызранов обратил внимание, что “в брачных

связях туркмены активно взаимодействуют с соседними народами, в первую оче-

редь с ногайцами и татарами. Это привело к широкому распространению татарско-

го языка, не говоря уже о повсеместном владении русским” (Сызранов 2015: 69).

Упомянутые выше авторы ссылаются на П.И. Небольсина и как бы вторят друг

другу, оценивая частоту смешанных браков и степень влияния татар и ногайцев на

язык и бытовую культуру, хотя статистика браков не рассчитывалась, методология

выявления культурных заимствований и сравнительный материал не представле-

ны, а специальное лингвистическое исследование провел только Л.Ш. Арсланов.

Представляется, что ученые могли неосознанно воспроизводить сложившийся сте-

реотип, сообщая об ассимиляционных процессах у астраханских туркмен.

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

173

Статистические данные об астраханских туркменах

Данные переписей населения Астраханской области (до 1928 г. - Астрахан-

ская губерния, с 1928 г. - Нижне-Волжский район, с 1939 г. - Сталинградская

область) не подтверждают оценок исследователей о постепенном растворении

туркмен в татаро-ногайском окружении. Цифры показывают, что на протяже-

нии полутора веков среди астраханских народов неизменно присутствовали

туркмены. Из Табл. 1 видно, что они сохраняют родной язык и идентичность;

их численность колебалась от десятилетия к десятилетию, но в целом наблю-

далась тенденцию к росту, исключая предвоенный и послевоенный периоды.

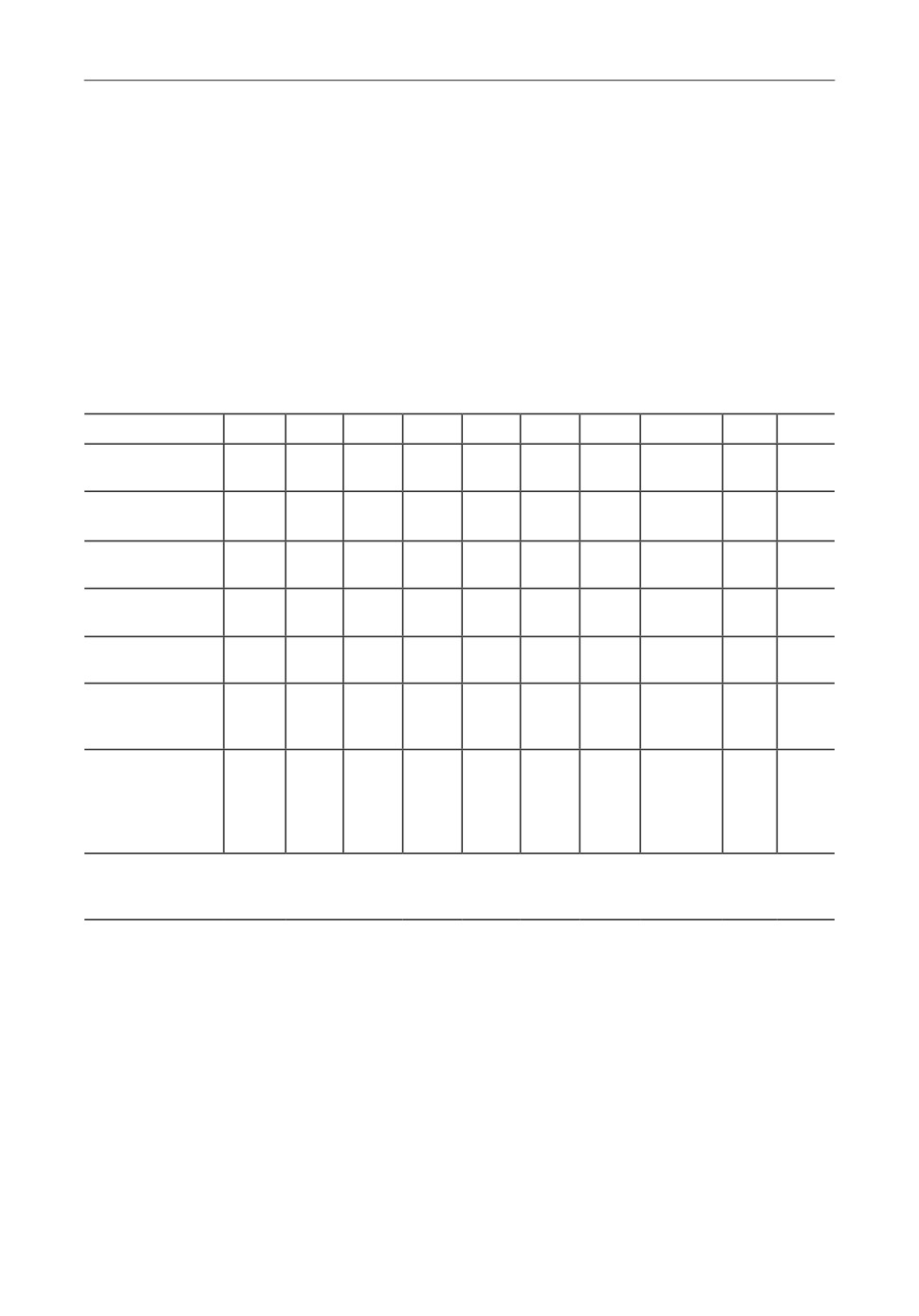

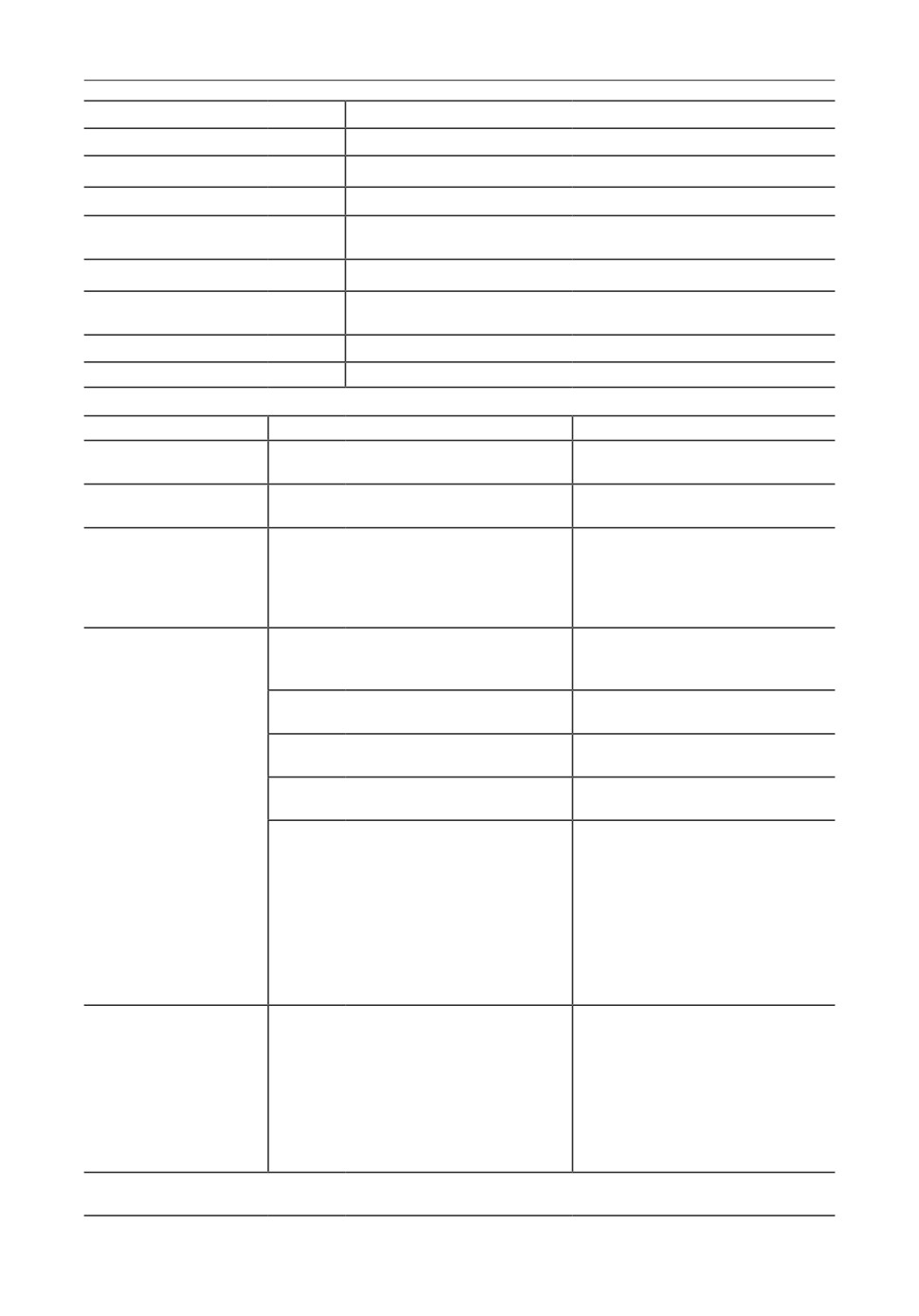

Таблица 1

Численность и родной язык туркмен в Астраханской области

по данным переписей населения (человек)**

Год

1849*

1897

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2002

2010

Туркмены

2333

1401

1412

1125

1389

1626

2288

2154

2286

всего

В т.ч. с родным

1221

2100***

2033

туркм. яз.

С родным

0

103***

русск. яз.

С другим род-

180

85***

ным языком

Грамотные

366

всего

В т.ч. на языке

257

своей народ-

ности

Всего назвав-

976

2234

ших туркм. яз.

(наречие) род-

ным либо им

владеющих

* Данные по 1849 г. из: Небольсин 1852.

** ЭА ИЭА РАН; ВПН 1926: 462-466; ВПН 2010.

*** По данным из: Курбанов 1995: 84.

Во второй половине XIX в. образовались туркменские селения Фунтово, Атал

и туркмено-ногайский пос. Учтамак - его жители в советское время переселились

в г. Астрахань. В.М. Викторин убедительно связывает появление сел у полукоче-

вых туркмен с указом 1862 г. о наделении землей для ведения хозяйства (Сызра-

нов 2012: 13-14). С.М. Демидов также относит появление первого туркменского

оседлого с. Фунтово к 1861 г. (Демидов 1987: 85). То есть, получив землю, боль-

шая часть астраханских туркмен перестала арендовать пастбища у карагашей,

кундровских и юртовских “татар” (ногайцев) и стала жить обособленно в стацио-

нарных селах.

Табл. 2 дает представление о расселении туркмен в Астраханской области в

XXI в. Они сконцентрированы в селах Атал, Фунтово 1 и Фунтово 2 Приволжско-

го р-на. Около 12% туркмен живут в Астрахани, куда вошел бывший туркменский

пос. Вахитово, незначительная часть туркмен распределена по другим населен-

ным пунктам.

174

Этнографическое обозрение № 4, 2022

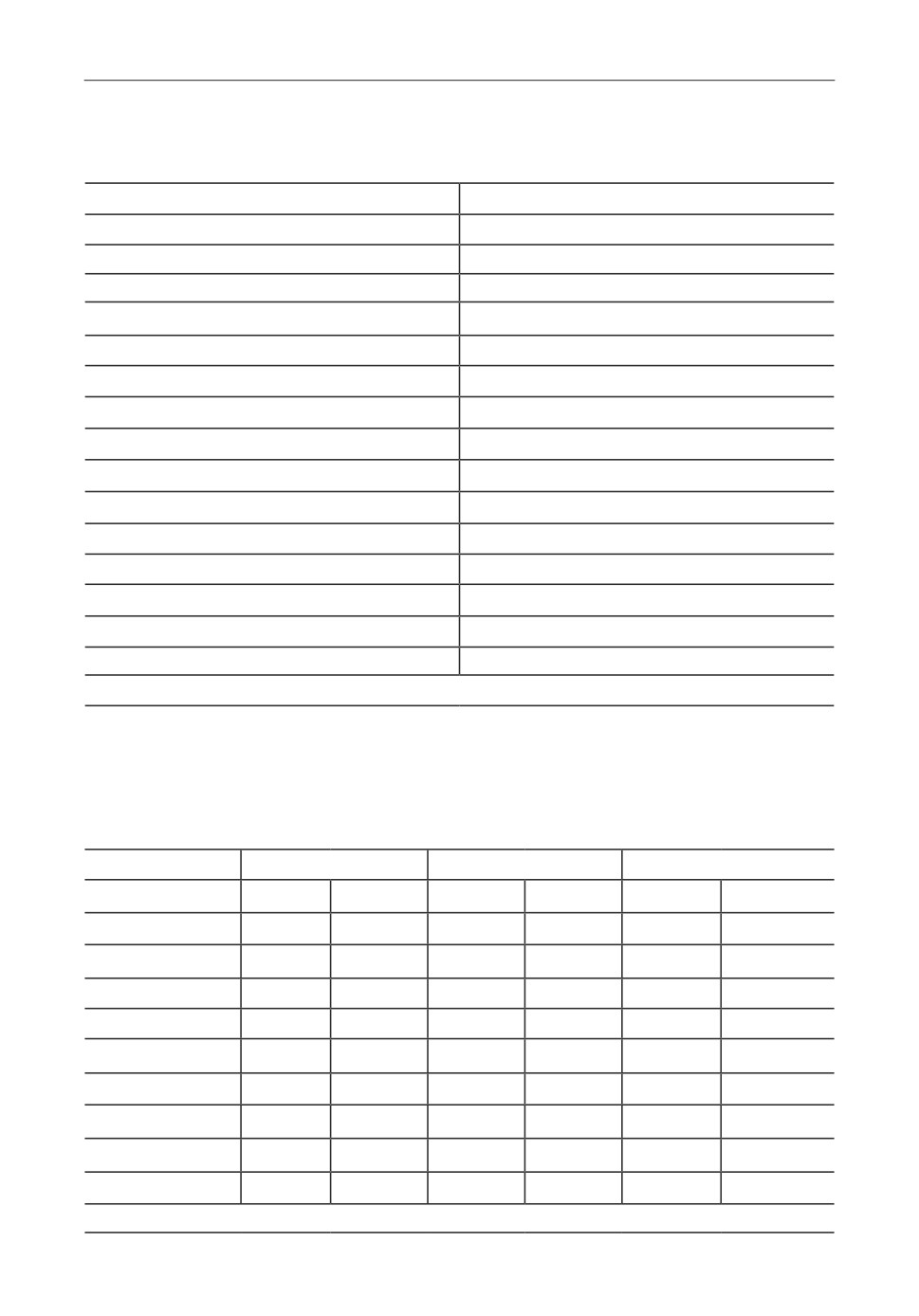

Таблица 2

Численность туркмен в городах и районах Астраханской области

по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.*

Город, район

Человек

г. Астрахань

249

г. Ахтубинск

13

г. Знаменск

8

Ахтубинский р-н

9

Володарский р-н

16

Енотаевский р-н

2

Икрянинский р-н

13

Камызякский р-н

42

Красноярский р-н

38

Лиманский р-н

1

Наримановский р-н

34

Приволжский р-н

1722

Харабалинский р-н

1

Черноярский р-н

6

Всего

2154

* Составлено по: ЭА ИЭА РАН.

Таблица 3

Численность и национальный состав населения сел Атал,

Фунтово 1 и Фунтово 2 Приволжского (в 1980 г. Наримановского) р-на

Астраханской обл. (человек)*

Село

Атал

Фунтово 1

Фунтово 2

Год

1980

2010

1980

2010

1980

2010

Всего населения

532

643

617

1061

346

430

В том числе:

- туркмены

493

798

273

– татары

85

120

39

– русские

16

91

42

– аварцы

1

20

– табасаранцы

1

10

– казахи

40

30

21

Всего хозяйств

143

140

80

* Данные из: Курбанов 1995: 69-70; ЭА ИЭА РАН (Всероссийская перепись населения 2010 г.).

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

175

Табл. 3 показывает, что в трех селах Приволжского р-на преобладают тур-

кмены (Атал - 77%, Фунтово 1 - 75%, Фунтово 2 - 63,5%), а татары составляют

соответственно 13, 11 и 9% населения. Причем число жителей в этих селах

заметно выросло с 1980 по 2010 гг., как и число самих туркмен.

По данным статистики, а также сведениям из научной литературы и наших

полевых материалов, можно проследить динамику численности не только астра-

ханских туркмен в целом, но и отдельных племен и родов, а также их расселение.

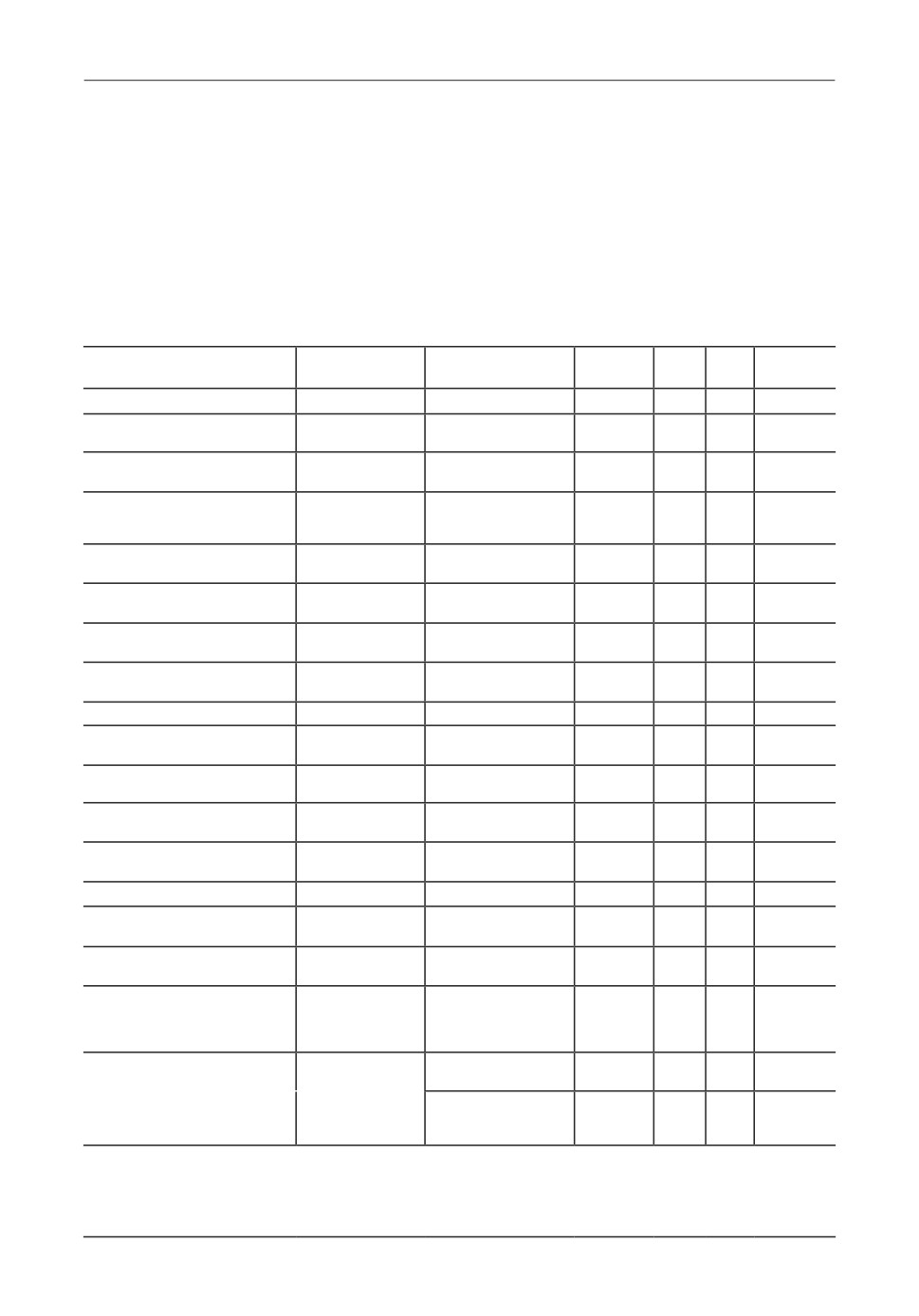

Таблица 4

Численность и распределение племенных подразделений туркмен

по населенным пунктам Астраханской области с 1849 по 2015 гг. (человек)*

Годы

1849

1959

1980

2002

2010

2015

Племя, где живут

Абдалов, всего

1065

700

963

– в т.ч. в Фунтово 1

700

963 (220

1071

Все

и Фунтово 2

хоз-в)

– в т.ч. в Астрахани

416**

(80 семей)

Бурунджик, всего

Незначит. кол-

40***

В оставе

во примкнуло

(10 семей)

абдалов

к абдалам

- в т.ч. в Фунтово 1

Все

и Фунтово 2

- в т.ч. в Атале

40***

(10семей)

Игдыров, всего

495

160-200***

532

(40-48 семей)

- в т.ч. в Атале

160-200***

532 (143

493

Все

(40-48 семей)

хоз-ва)

– в т.ч. в Астрахани

26** (5 семей)

Бозаджи, всего

140

8-12***

В сост.

(2-3 семьи)

абдалов

– в т.ч. в Фунтово 1

Все

и Фунтово 2

- в т.ч. в Атале

8-12***

(2-3 семьи)

- в т.ч. в Астрахани

26

(5 семей)**

Човдуров, всего

633

– в т.ч.

ок. 500

в Наримановском р-не

- в т.ч. в Астрахани

130

(25 семей)**

Всего туркмен в

ок. 600

Отд. семьи абда-

249

г. Астрахань

лов.

В Вахитово абда-

лы и игдыры

Всего туркмен в других

ок. 500

Неск. семей в

158

нп: - Приволжского р-на

Яксатово

- Наримановского р-на

Ж/д. ст. Линей-

34

ное (абдалы,

бурунджик)

* Данные на 1849 г. из: Небольсин 1852: 129-133; на 1959 г. из: Демидов 1987: 84; на 1980 г. из:

Курбанов 1995: 56, 69-70; на 2002 и 2010 гг. - из: ЭА ИЭА РАН; на 2015 г.: ПМА 1, 2.

** Данные приведены из расчета: 122 кибитки (семьи) - это 633 человека (Небольсин 1852: 131).

*** Данные о количестве хозяйств приведены из расчета: в одном хозяйстве в среднем 4 человека

(Демидов 1987: 84).

176

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Табл. 4 показывает, что в 2010 г. численность всех туркмен в Астраханской

области, а также отдельно абдалов (с примкнувшими к ним родами бозаджи и

бурунджик) и игдыров практически сравнялась с показателями середины XIX в.,

хотя вплоть до 1970-х годов наблюдалось ее значительное снижение, а с 1990-х

годов - резкий рост. Аналогичная динамика численности характерна и для став-

ропольских туркмен (Брусина 2019: 22-23, 64-65, 72).

Что касается 633 человек из туркменского племени човдур, зафиксирован-

ных П.И. Небольсиным в 1849 г., то их следы в Астраханском крае теряются.

Возможно, их потомки живут в самой Астрахани и в отдельных районах об-

ласти, часть, видимо, ассимилировалась, а часть, вероятно, откочевала через

станцию Линейное на запад в ставропольские степи.

Таким образом, большинство астраханских туркмен на протяжении почти

двух веков идентифицировали себя именно как туркмены, сохраняя родной

язык и родоплеменное деление, по крайней мере, это можно утверждать в отно-

шении жителей трех туркменских сел и частично - самой Астрахани.

История и племенная структура астраханских туркмен

в их собственных преданиях и интерпретациях

В преданиях астраханских туркмен история их появления на Нижней Волге

уходит в начало XVIII в. и связывается с выдающимися туркменскими деяте-

лями: знатным и богатым Ходжи Непесом и основоположником туркменской

литературы Махтумкули Фраги. Удревнение своего пребывания в Астрахани,

включение высоких имен в историческую память способствует повышению эт-

нической самооценки и статуса в глазах туркмен, легитимирует места их посе-

ления. Астраханский поэт и краевед Ш.Т. Таганьязов связывает приход мангы-

шлакских туркмен с деятельностью “старшины абдальского рода Ходжи Непес

молло, сподвижника Петра 1”, инициатора и участника Хивинского похода 1717 г.

в Среднюю Азию (Сызранов 2012: 10). “Ходжи Непес в 1730 г. привел сюда тур-

кмен”, а Багата (будущее Фунтово 2) на бугре Калмык тепе образовалась в 1653 г.

(ПМА 2: Ш.У. Таганьязов). По преданию, в 1760-1790 годы в этом селе оста-

навливался Махтумкули Фраги. В 1793 г. он помог составить грамотный текст

повторного обращения к власти и благодаря его дипломатическому таланту

туркмен зарегистрировали как жителей Астраханского края. Ныне в Фунтово 2

живут Ходжанепесовы, которые ведут свой род от легендарного Ходжи Непеса

(ПМА 2: Ш.У. Таганьязов, Ходжанепесовы; Сызранов 2012: 10).

Местные жители рассказывали, что в 1813 г. в эти места приехали игдыры,

которые ушли от хивинского хана Мухамеда Рахима (годы правления 1806-1825).

Село Атал образовалось в начале XIX в., когда туркмены стали оседать на буграх

(тепе). Фунтово 1 появилось еще раньше, названо оно в честь местного поли-

цмейстера Иосифа Фунта. В начале ХХ в. туркмены по-прежнему “кочевали” на

расстояние 8-10 км от своего села и охотились. На территории с. Атал была

зимовка, а на летом расходились по разным ставкам: “…за речкой есть бу-

гор, там были наши пастбища. Но праздники все вместе справляли” (ПМА 2:

Ш.У. Таганьязов; ПМА 1: Айтековы).

О конструировании исторической памяти и репрезентации прошлого, ис-

ходя из текущих потребностей и задач, писали многие авторы (см., напр.: Бру-

бейкер 2012: 290-295). Другой вопрос, насколько далеко в прошлое уходят

воспоминания астраханских туркмен о реальных событиях? С.М. Демидов со-

общает, что “в народе сохранилась память о том, что в <…> середине XIX в.

значительная часть астраханских туркмен вновь вернулась на Мангышлак <…>

в 1861 году они вернулись назад, где и осели… не прекращая, однако, занимать-

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

177

ся скотоводством” (Демидов 1987: 85). Этот эпизод имел место в действитель-

ности, о нем писал еще Н.И. Веселовский (см. приведенную выше цитату) -

хотя с его статьей С.М. Демидов, судя по всему, знаком не был.

Наши информанты сообщали о давних связях ставропольских туркмен с

жителями Астрахани. Так, предки Замира Юнусова до революции были куп-

цами, имели в Астрахани большой магазин, дома и другую недвижимость. При

советской власти их имущество экспроприировали, и дед Замира обосновался

в ставропольском селе (ПМА 3: З. Юнусов). Аналогичные сведения есть и у

А.В. Курбанова. Он пишет, что в Астраханской губернии в конце XIX-XX в.

проживали по билетам несколько сотен северокавказских туркмен. Часть из

них переселилась в 1915-1917 гг. в Ставропольский край к своих сородичам

(Курбанов 1995: 62).

Наши информанты говорили, что в 1918-1919 гг. были образованы Аталь-

ский и Фунтовский сельсоветы (ПМА 1, 2), что подтверждается архивными

источниками (ГААО). В исторических преданиях подчеркивается независи-

мость, благосостояние и многочисленность астраханских туркмен:

Наши туркмены были басмачами - среди них было много богатых, баев. В южном рай-

оне Астрахани есть Вахитовка, там жило 8-9 тыс. туркмен. Все купцы были туркмены,

предприниматели, большинство богатых. Они имели скотину в Атале, но жили в Ва-

хитовке. При раскулачивании в Атале остались нищие, а “кулаки”, т.е. баи, предпри-

ниматели - их выдавили из села, и они уехали в Вахитовку <…> Селились по тохумам

(родам. - О.Б.). Раньше каждый туркменский род был на своем бугре, а когда пошла

коллективизация - давай объединяться, собрали в кучу. А наши туркмены говорили: я

сам хозяин, ведь каждый коней держал. Недовольных ссылали в Дагестан, отправляли в

Туркмению (ПМА 1: Айтековы).

От поколения к поколению передавалось родоплеменное деление туркмен.

Племенная принадлежность шла по мужской линии и оставалась неизменной,

а родовая частично менялась: ру (род) мог угаснуть или слиться с другим,

мог возникнуть новый вследствие разделения семейно-родственной группы.

В прежние времена туркменские народности (племена) держались обособленно

и считались эндогамными, а ру (уруги), на которые они делились, - экзогамны-

ми. Ныне абдалы и игдыры живут в разных селах одного района, хотя поддер-

живают тесные отношения. Пример появления новых родов у абдалов - присое-

динение к ним двух прежде независимых племенных подразделений бозоджи и

бурунджек. Родство считалось до четвертого поколения. Брачные союзы между

представителями одного рода заключать не полагалось, и сейчас это, как прави-

ло, не приветствуется (ПМА1: Айтековы, Гульмухамедовы).

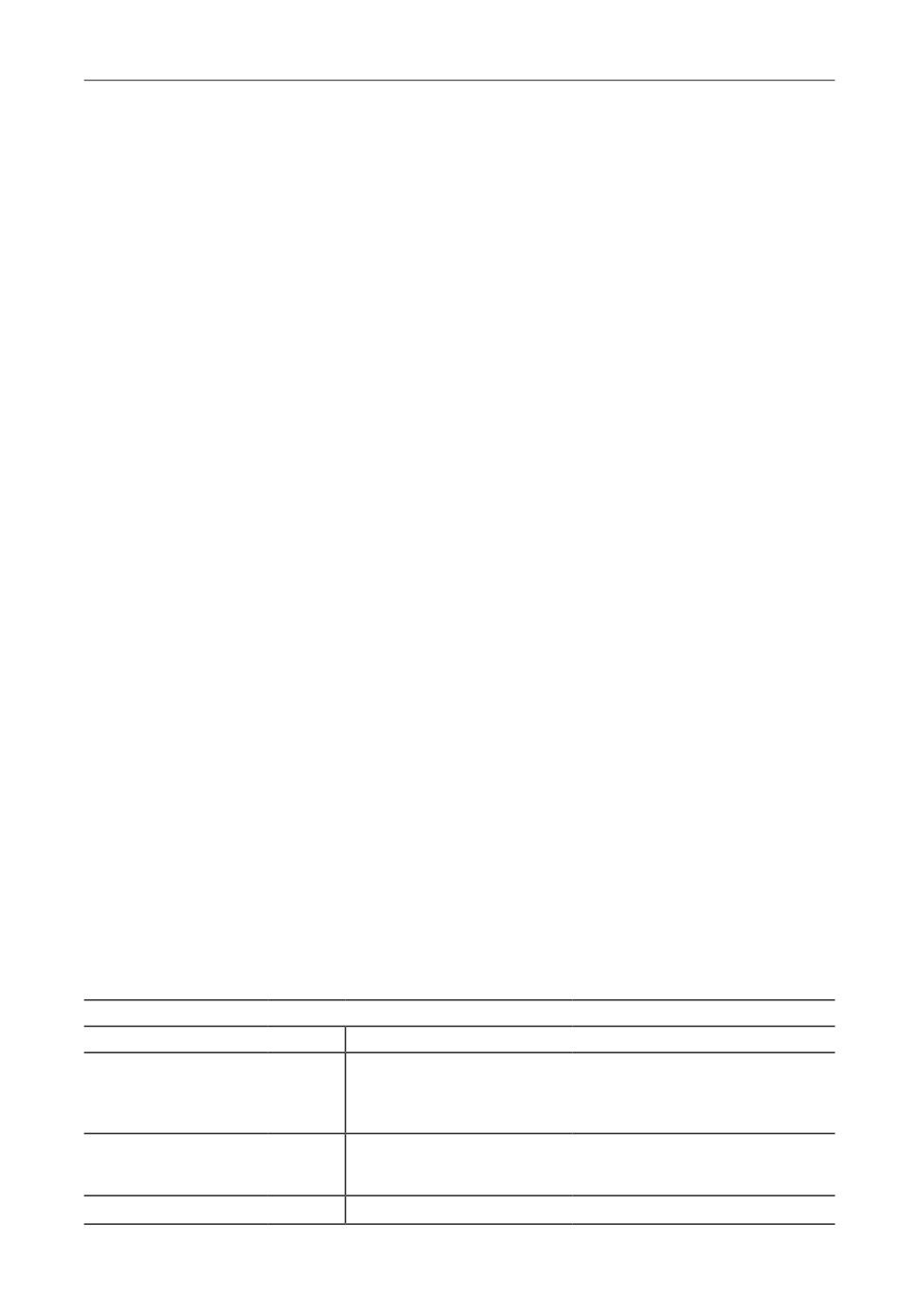

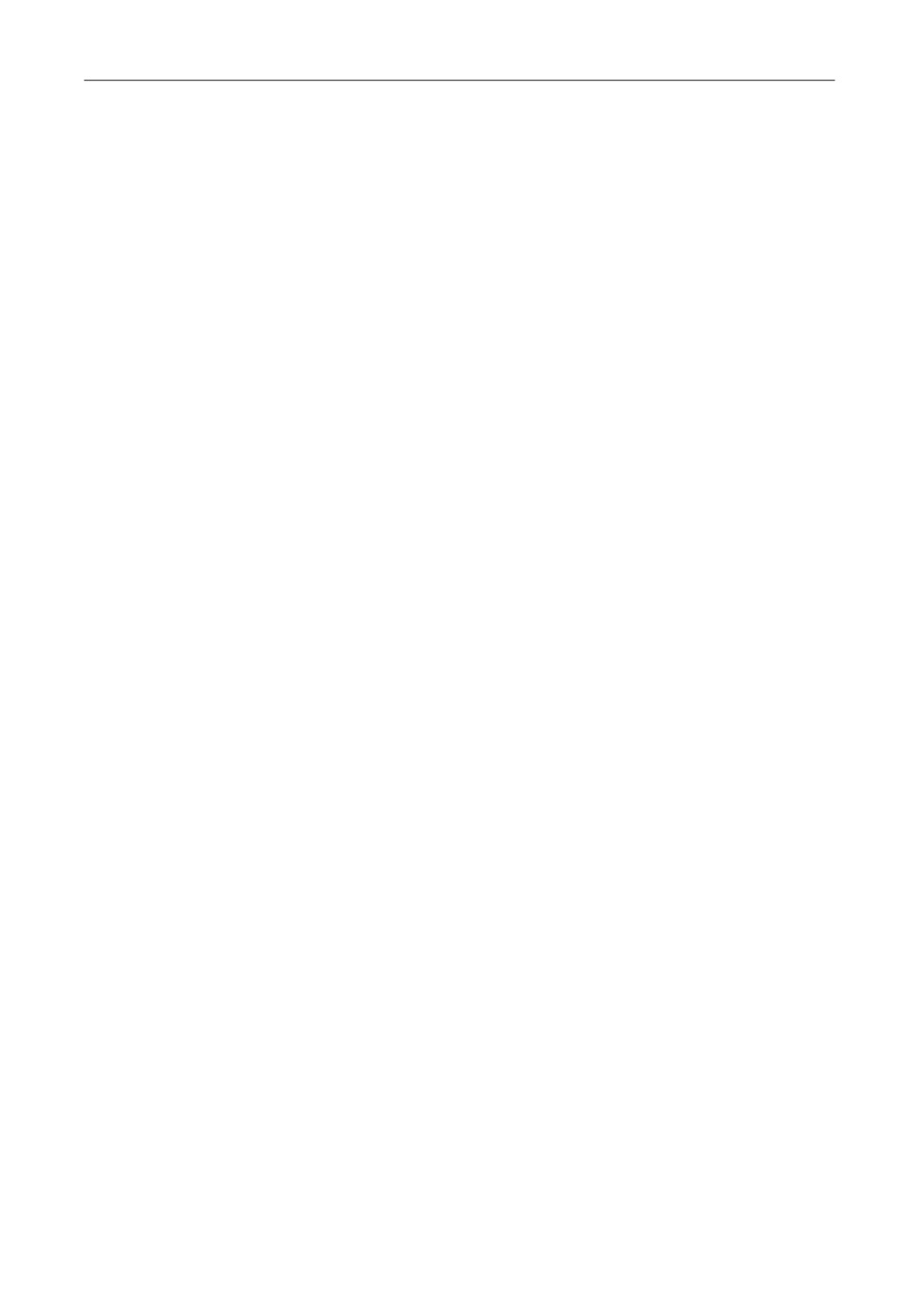

Таблица 5

Родовые названия у ставропольских и астраханских туркмен*

Племенное подразделение Абдал

1849 г.

2015 г.

Бозаджи - независимый от

Бозоджи

абдалов род (племя):

- кумечи;

– керсенчи

Бурунджик - отдельный

Бурунжек (“вошедший”)

род (племя), примкнувший к

абдалам

Галбар

178

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Гёкдай

Гекирбай

Дали

Дэли (“сумасшедший”)

Каракушак

Кызылэргенек (поселок под г. Дашогуз; племя у ногай-

цев)

Угры (огры)

Оругы (“вор”)

Менглиходжа

Меглихон (одноименный поселок есть под

г. Дашогуз, Туркменистан)

Уаныш

Курбан

Племенное подразделение Игдыр

1849 г.

1980-е годы

2015 г.

Астраханские тур-

Стравропольские туркмены

Астраханские туркмены

кмены

Яхшиходжа

Яхшиходжа

Яхшиходжа

(“хороший ходжа”)

Кыргыз

Киргиз:

- бочанар;

- конрат;

- мунал;

- мундугу

Махмуд

Мамыт (имя собственное)

Мамыт

- махмуд

- акмамыт (мамлюки);

- гарамамыт

Подотделы рода

Тебер (“пинающий”, имя силача) -

Тевер (имя силача) -

махмуд:

отдельный род

отдельный род

- тебер;

Голдаглы (имеющие тамгу в виде

Голдаглы - отдельный род

руки) - отдельный род

- кулдаглы;

Дюзмюш (“строители”) -

- дёзмыш;

отдельный род

Казаяклы (“имеющий тамгу в виде

– казайяклы

гусиной лапки”) -

отдельный род:

- геен (“переодевшиеся”);

- кызылбаш (“красного-ловые”);

- орусут (“имя”, “рус-ский”);

- салырказан (родовое имя

“салыр + котел”);

- хыдырали;

- якуб (“имя”)

Кёк (коклер)

Гёклер (“голубые”, “упал с неба”)

Гоклер (“экономные”, “упря-

мые”):

- гёгюнгызылы;

- гёгунгёги;

- хыркмерген (“40 раз-бойни-

ков”);

- гёк-гочкар (“новый”, “с неба

упал барашек”)

* Данные на 1849 г. из: Небольсин 1852: 129-133; на 1980-е годы из: Курбанов 1995: 36-37; на

2015 г. из: ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы; ПМА 2: Ш.У. Таганьязов.

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

179

Родоплеменное деление имеет функциональное значение в современной

жизни. Практически все из 29 заполнивших анкеты жителей Атала и Фунтово

(кроме одной русской и одной татарки) указали свое племя, 25 абдалов и игды-

ров (кроме двух йомудов) написали также род, причем женщины обозначили

и род мужа. У каждого ру были свои тамги, иногда их начертание маркирует

древность рода и высокое происхождение: “У нас тамга огузская сохранилась

в виде рогов” (ПМА 1: Г.С. Гульмухамедова). Тамгой клеймили скот, вообще -

это знак рода, ее чертили на воротах. И сейчас на могилах ставят тамгу, причем

у женщин ставят две тамги: верхнюю - по мужу, нижнюю - девичью (ПМА 1:

Н.Ф. Айтекова, Рауль).

В роде есть по нескольку тохумов (фамилий). Когда человек умирает, захо-

дят проститься кровные родственники (члены тохума), поэтому “мы должны

знать, кто родственник по крови”. “Большую роль в тохуме играют старшие,

они координируют всю группу, назначают, какое мероприятие провести”. Впро-

чем, совет старейшин, как структура самоуправления, видимо, потерял свое

значение 30-50 лет назад. “В 1970-1980-е годы старики собирались, обсужда-

ли дела - если надо помочь кому-то, или устроить праздник”. И в наши дни

в селах есть проявления общинности: “…если мулла говорит, что нужна по-

мощь, то все сдают деньги, что-то делают сообща” (ПМА 1: Айтековы; ПМА 2:

З.Г. Туликова).

В исторических преданиях астраханских туркмен переплетены легенды, в

которых далекое прошлое предстает в выгодном свете, и память о событиях,

имеющих реальную основу. Воспроизводятся представления о родоплеменном

делении, которое до сих пор маркирует низший уровень идентичности и играет

свою роль в формировании внутриэтнических отношений.

Насильственная татаризация и туркменская идентичность

В народной памяти сохранился сюжет о том, как советская власть пришла

к туркменам. Информанты говорят, их бабушки рассказывали, что “русские

(имеются в виду представители местной власти. - О.Б.) нас собрали в кучу.

Спрашивают нас: а кто вы [по национальности]?” (ПМА 1: Айтековы, Гуль-

мухамедовы). Первое знакомство советских чиновников с туркменами могло

произойти в 1925 г. Судя по документам, обнаруженным С.С. Плюцинским, во-

прос о туркменах поднимался ВЦИК осенью 1925 г. в связи с районированием

Астраханской губернии. Похоже, чиновники прежде не слышали о туркменских

селах и растерялись: что же с ними делать? Высказывались невероятные пред-

ложения об экстерриториальном переподчинении Туркменской ССР сел Атал,

Фунтово 1 и Фунтово 2 и даже о “выселении туркмен за пределы губернии

в Туркменистан”, о создании национального туркменского района в губернии.

Все они были отклонены. ВЦИК предложил губисполкому “усилить обследова-

ние туркмен, учтя национальные и бытовые условия и особенности” (Плюцин-

ский 2010: 169-170).

Спустя несколько лет туркмен стали насильно записывать татарами. “Со-

ветская власть хотела создать здесь татарскую автономию, для этого надо было

набрать 40% татар. Пытались поднять процент татар, ими записывали кумы-

ков, туркмен” (ПМА 2: З.Г. Туликова). Действительно, в этих местах с 1931 по

1944 гг. был Наримановский татаро-ногайский национальный район (Викто-

рин, Идрисов 2006). Национальные районы и сельсоветы создавались для “ко-

ренных” “культурно отсталых национальностей”, которые получали различные

льготы и использовали этничность в качестве “социального капитала”. Куль-

турно отсталыми были признаны и татары, но только вне Татарстана (Мартин

180

Этнографическое обозрение № 4, 2022

2011: 200-201, 234-235). Предположу, что решающее значение при создании

Наримановского национального района имело принятое в начале 1930 г. поста-

новление ЦК ВКП(б), запрещающее применять на таких территориях жесткие

методы и быстрые темпы коллективизации (Там же: 406).

Половина села Атал была записана татарами при Сталине, а уже потом в селах стали

туркменами записываться. Сейчас те, кто был записан татарами, и их потомки говорят:

“Мы - туркмены”. У моих знакомых один брат записан татарином, другой - туркменом.

В туркменских семьях, куда вошли в качестве жен татарки (по паспорту), в советский

период дети записывались по-разному, например: два сына туркмены, а еще двое - дочь

и сын - татарами (ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы).

Аналогичная история произошла в Астраханской области и с ногайцами,

несмотря на образование Наримановского татаро-ногайского района.

Между 1926 и 1939 годами все группы астраханских ногайцев в связи со сталинской

политикой интеграции малых народов в более крупные общности в переписях были при-

числены к татарам <…> Вплоть до 60-х годов проводилась их татаризация в культуре и

языке. Позже даже появилось терминологическое определение “астраханские татары”

(Викторин, Идрисов 2006).

Туркмены же не были ассимилированы в такой мере. У сельских туркмен эт-

нические границы четко отделяют их от соседей даже на общей территории: “…

общее кладбище сел Атал и Нартовское разделено на две части - для нартовских

казахов и туркмен Атала” (ПМА 1: Г.Г. Айтеков). В близлежащих селах туркме-

ны-мужчины даже в смешанных браках продолжают позиционировать свои семьи

как туркменские: “…вокруг нас много соседних сел: татарских, ногайских, рус-

ских. Есть с. Татарская Башматовка, там живут 5-6 семей туркмен, они женились

на татарках, но не растворились, помнят свою историю” (ПМА 1: Г.Г. Айтеков).

Более размыто самосознание у бывших туркмен с. Вахитово, вошедшего в

состав Астрахани (район города так и называется - “Вахитовка”). До сих пор

туркмены, живущие в городе, концентрируются именно здесь. Их “всех татара-

ми записали”, причем

те, кто в городе жил, так и остались татарами. Они говорили: мы хорошо живем,

зачем нам менять национальность? В этом районе остались только старики, которые

считают себя туркменами <…>

Моя сестра вышла за татарина, живет в Вахитовке на ул. Курман-Газы. Есть здесь

Туркменский переулок, где несколько туркменских семей живут. В 1997 г. у нас была

свадьба, я в Вахитовку приезжал: родня жены там живет, там же справляли свадьбу со

стороны невесты. Там в основном живут туркмены отатаренные (ПМА 1: Айтековы,

Гульмухамедовы).

Данные переписей подтверждают, что, несмотря на политику татаризации, в

обособленных селах Приволжского района туркмены в основном сохраняют эт-

ническое самосознание. Те же, кто обосновался в самой Астрахани, постепенно

принимают татарскую идентичность, поскольку живут в многонациональной

городской среде, где, как правило, индивидуалистические стратегии берут верх

над сложными этническими, родственными и земляческими отношениями.

Обучение “родному” татарскому языку

и сохранение туркменского диалекта

Информанты не четко представляли, на каком языке обучались их прадеды,

ясно только, что русского они не знали. “Раньше все владели арабским языком,

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

181

все были образованные” (ПМА 1: Х.Х. Айтекова). “Перед революцией были

безграмотными, так как русский не знали” (ПМА 2: З.Г. Туликова). Родившийся

до революции дед нашего информанта, “по-туркменски читал, а по-русски был

безграмотным” (ПМА 2: И.Т. Туликов). Причем респонденты утверждали: “Мы

туркменский язык никогда не изучали” (ПМА 1: Туликовы, Гульмухамедовы).

Скорее всего, их обучали писать арабицей по-татарски, поскольку школ для

других этнических меньшинств не было (Викторин и др. 2000: 725), но сами

туркмены могли приспосабливать арабицу к родному диалекту туркменского

языка.

Когда в 1930-х годах советская власть стала записывать туркмен татарами,

в села “послали учителей-татар” (ПМА 2: З.Г. Туликова), “заставляли учить та-

тарский язык” (ПМА 1: Г.Г. Айтеков). “В 1937 г. в Фунтово школу построили.

Обучались по-татарски. Урок русского языка был один в неделю. А с 1960 г.

здесь стала семилетка на русском языке” (ПМА 2: Туликовы). Фунтовскую

школу закрыли в 2010 г., и детей стали возить в соседний поселок (ПМА 2:

А.Р. Кутлалиев).

Между собой жители сел говорили по-туркменски, писали, сочиняли стихи

и песни они на родном языке, слушали народный эпос в исполнении бахши.

“Кто на фронт уезжал, они писали письма по-туркменски латинскими буква-

ми. Мой дядя Умармулла писал с фронта стихами” (ПМА 2: Ш.У. Таганьязов).

Народная поэтесса Айшахан в начале 1960-х годов училась в начальной шко-

ле с. Атал, а потом и в интернате с. Карагили на татарском языке: “Придя в

1 класс, мы не знали татарский, т.к. говорили по-туркменски. Учительница

была татарка. Русский в интернате преподавали как иностранный два раза в

неделю” (ПМА 1: А.К. Худайбердиева). Восьмилетку Айшахан окончила в та-

тарско-русском с. Яксатово, десятилетку - в татарском с. Башматовка. С юности

девушка писала стихи по-туркменски “татарскими буквами” на светские сюже-

ты: о любви, о подвигах отца и его друзей в Великую отечественную войну. Ди-

ректор клуба с. Атал говорила ей: “Давай, Айша, пиши стихи и песни, а то мы

поем татарские песни” (ПМА 1: А.К. Худайбердиева). Сейчас песни на стихи

Айшахан и других народных поэтов исполняют как сами жители на праздниках

и семейных торжествах, так и фольклорные ансамбли (ПМА 1: Г.Г. Айтеков,

Х.Х. Айтекова; ПМА 2: Туликовы, Ш.У. Таганьязов; Сызранов 2012: 40-44).

В 1960-1970-х годах детям в школах приходилось обучаться на нескольких

незнакомых языках, что ставило их в сложнейшее положение. “Наше село Атал

обособленно жило. Вокруг пионерлагеря были, но мы тех ребят не понимали”

(ПМА 1: Айтековы). В семьях и в детском саду говорили по-туркменски. В на-

чальной школе с. Атал преподавание велось по-татарски, и ученики “на ходу”

осваивали этот язык, в пятый класс их переводили в русскую школу пос. Якса-

тово. “По 4-й класс в интернате только татарский был, а тут - немецкий и рус-

ский, а русского мы не знали” (ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы). Позднее

школу в Атале закрыли, детей стали возить в Яксатово, где преподавали татар-

ский и русский языки. СМИ на туркменском никогда не существовало (ПМА 2:

А.Р. Кутлалиев). В результате такого обучения жители сел Фунтово и Атал ста-

ли даже не билингвами, а многоязычными: “Мы татар, башкир, ногайцев, ка-

захов, уйгуров, узбеков понимаем” (ПМА 1: Айтековы). А русским языком они

владеют в совершенстве.

Наши информанты дали исчерпывающее объяснение тому, почему деся-

тилетиями считалось, что их родной язык насыщен татарскими и ногайскими

элементами и находится на грани исчезновения. “Раньше у нас не было своих

историков, журналисты и ученые - ногайцы и татары - приезжали сюда, изу-

чали туркмен. Мы с ними по-ногайски говорили, а с татарами - по-татарски,

182

Этнографическое обозрение № 4, 2022

эти ученые и записали, что мы потеряли родной язык, говорим по-татарски и

по-ногайски. А мы же из вежливости с ними так говорили” (ПМА 2: Туликовы,

Ш.У. Таганьязов).

Астраханские туркмены говорят между собой на особом диалекте туркмен-

ского языка, близком к човдурскому, похожий диалект и у ставропольских тур-

кмен, он заметно отличается от текинского (ашхабадского), на котором основан

литературный язык (Брусина 2019: 173-177). “Наш язык - старотуркменский,

а ашхабадских туркмен не понимаем, так как у нас другой диалект” (ПМА 2:

З.Г. Туликова). В 1990-х годах, когда стали налаживаться связи с Туркмениста-

ном, здесь появились учебники туркменского литературного языка, но препода-

вание его так и не началось, одна из причин - своеобразие местного диалекта

(ПМА 2: З.Г. Туликова). “Мы слышали текинский диалект от студентов, которые

приехали учиться из Туркмении - это ашхабадский диалект, они его изучают.

В 2012 г. в Астрахани были Дни туркменской культуры, мы приехавших тур-

кмен не понимали” (ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы).

Слова информантов подтвердили лингвисты. В 2017 г. села Фунтово и Атал

посетили тюрколог и этнограф В.М. Викторин и преподаватель туркменского

языка Токийского университета иностранных языков Масахиро Оку. Они вы-

явили два поддиалекта човдурского диалекта: “фунтовский” (“абдáльский”) и

“атальский” (“игдырский”):

…во внутреннем общении жителей <…> звучит собственно т у р к м е н с к и й по сути

язык <…> Притом сохранился он, в своей основе, именно в старинных формах. Этим

туркменским языком - диалектом, в его здешних гóворах, владеют в сёлах поголовно

все, начиная от маленьких детей <…> Практически все туркмены-сельчане хорошо зна-

ют соседний татаро-ногайский диалект <…> все они чётко осознают отличие данной

языковой формы от родной, туркменской, - и никогда не смешивают их в потоке своей

речи <…> Во взрослых возрастных группах сохранено знание собственного и специфи-

ческого здесь туркменского фольклора (Оку, Викторин 2017).

Более 90% принявших участие в пилотажном опросе хотели бы, чтобы они

сами и их дети изучали письменность родного туркменского языка. Пожилые

туркмены выражали обеспокоенность, что внуки уже редко говорят друг с

другом по-туркменски, они понимают язык, но предпочитают русский. Мало

кто может писать на своем языке (ПМА 1: Х.Х. Айтекова). Наши информан-

ты нашли школьного учителя-туркмена, стали брать у него уроки литератур-

ного языка (текинского диалекта) для себя, для детей (ПМА 1: Г.Г. Айтекова,

Н.Ф. Айтекова). Молодежь занималась самообразованием: “…я сам по слова-

рю учил правописание родного языка на основе литературного. 90% нашего

населения не пишет по-туркменски” (ПМА 1: Рауль). Местная администрация

не была озабочена этим вопросом: “Некоторые родители хотели, чтобы дети

изучали туркменский язык. Но он не очень отличается от татарского. Хотя, с

другой стороны, зачем изучать, мы и так знаем язык” (ПМА 2: А.Р. Кутлалиев).

Были ли межэтнические браки?

Выше говорилось, что в научной литературе прошлых лет устоялось мнение

о распространенности среди туркмен браков с татарами, ногайцами и казахами,

что свидетельствует об ассимиляционных процессах. Наши полевые материалы

говорят об обратном:

Насчет женитьбы у нас жестко было, не дай Бог - с татарами, с казахами, с русскими

сойтись. Причем был строгий порядок: старшие братья - они должны были жениться

первыми. Можно было из Фунтово взять (ПМА 1: Г.С. Гульмухамедова);

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

183

Еще в 1970-е годы бабушка говорила моему отцу: если ты женишься на татарке, я

свадьбу не буду делать (ПМА 1: Н.Ф. Айтекова);

Раньше старались брать невесту внутри села, а сейчас по национальности (тур-

кменской). Мы берем чаще внутри Атала, а сейчас и с фунтовскими женимся (ПМА 1:

Айтековы);

Для меня национальность девушки для женитьбы имеет значение, т.к. мои дети

должны знать родной язык (ПМА 1: Рауль).

Информанты подчеркивали, что молодые туркмены лучше воспитаны, чем

их сверстники других национальностей, и берегут традиции. “Молодые пер-

выми должны старшим подавать руку, пить и курить при них нельзя. А у татар

по-другому <…> Сейчас осовременились. Но наши девушки правильнее воспи-

таны, чем другие. У нас калым платят, а на татарке - пожалуйста, так женись”

(ПМА 1: Айтековы). С 1990-х годов круг возможных брачных партнеров расши-

рился после восстановления связей между астраханскими и ставропольскими

туркменами: “Фунтовские крадут ставропольских девушек на свадьбах - сюда

привозят, уговаривают невест” (ПМА 2: Туликовы). В 2000-е годы с ростом со-

циальной мобильности для молодых туркмен, которые “берут” в свою семью

невесту, выбор стал еще шире:

Раньше замкнуто жили в селе - только туркмены, а молодежь сейчас подвижная.

С 2000-х годов стала уменьшаться доля туркмен в основном за счет смешанных браков.

Сюда привозят невест других национальностей, и наши невесты иногда уходят в другие

села (ПМА 2: А.Р. Кутлалиев);

А сейчас можно жениться на ком хочешь, у меня сноха казашка. А у другой туркмен-

ки все дети на русских девушках женаты (ПМА 1: Г.С. Гульмухамедова).

Для мужчины женитьба на иноэтничной девушке считается вполне допу-

стимой - такая семья, оставшись жить в туркменской среде, будет считаться

туркменской по мужу, и дети наследуют туркменскую идентичность (ПМА 1:

Г.С. Гульмухамедова). “Когда на русской женятся, ей делают никах, дают му-

сульманское имя, хоронят на мусульманском кладбище. Сейчас почти половина

браков с другими нациями, с казахами много. У нас так - лишь бы жили хо-

рошо” (ПМА 2: З.Г. Туликова). Почти у всех участников пилотажного опроса

есть родственники других национальностей: татары, казахи и русские, но их

не много. О небольшом числе смешанных браков в недавнем прошлом говорит

доля туркмен в составе населения Атала, Фунтово 1 и Фунтово 2 в 2010 г.: 77,

75 и 63% соответственно. Это подтверждают и полевые материалы последних

лет астраханских исследователей: в Атале “девушки обычно выходили замуж

за своих односельчан или за фунтовских туркмен. До 1940-1950 годов <…>

межнациональные браки не поощрялись и даже осуждались” (Усманова и др.

2015: 70).

Укрепление идентичности благодаря связям с туркменами

Ставрополья и Туркменистана

В советский период астраханские туркмены жили обособленно и мало

контактировали со своими соплеменниками в соседнем Ставропольском крае.

Причиной стала колхозная система: “Раньше паспортов не было у колхозни-

ков, не имели право уезжать” (ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы). С начала

1990-х годов контакты возобновились. После посещения Астраханской области

делегацией «Организации туркмен Ставропольского края “Ватан”» завязались

дружеские и деловые отношения: туркмены стали приглашать друг друга на

праздники, фестивали, заниматься совместным бизнесом, ездить друг к другу

184

Этнографическое обозрение № 4, 2022

в гости, на свадьбы, присматривать невест. Особые связи установились между

с. Атал и ставропольскими аулами Эдельбай и Башанта - и там и там живут

игдыры, обнаружившие родство между собой в прежних поколениях. Восста-

новление отношений стало радостным событием, поддержавшим туркменскую

идентичность у автономно развивавшихся жителей сел Атал и Фунтово.

Ощущение себя туркменами в Астраханском крае подкреплялось близостью

к закаспийским туркменам. Даже простое осознание того, что рядом расположе-

но государство, где туркмены являются титульным народом, придавало особый

смысл этнической идентичности астраханских туркмен, которые чувствовали

свою принадлежность к общетуркменской культуре. Связи с Туркменией суще-

ствовали и при СССР, а в постсоветский период приобрели значение межгосу-

дарственного сотрудничества. Еще в 1930-х годах родственники наших инфор-

мантов из Атала “поехали в Туркмению посмотреть, может там лучше жить,

один потом занял высокую должность на Кара-Богаз-Голе” (ПМА 1: Айтековы).

В советское время астраханских призывников нередко посылали служить в во-

йсковые части Туркмении, туда же отправлялись на учебу в вузы, в поисках

супругов - “ездили жениться, и девушки тоже выходили туда замуж” (ПМА 2:

З.Г. Туликова). Из Туркмении в Астрахань направляли “стройотряды”: “Раньше

в совхозе Фунтовский выращивали овощи, помню, брали сюда из Туркмении

студентов для полевых работ в 1987-1989 гг. - десантом” (ПМА 2: А.Р. Кутла-

лиев). Между астраханскими и закаспийскими туркменами существовали брач-

ные и родственные связи, которые способствовали дальнейшему наращиванию

отношений. Туркмения рассматривалась не только как историческая родина, но

и как “спасительный тыл”. Закаспийские туркмены тоже считают Астрахань

“запасным аэродромом”, где можно найти новую родину и соплеменников.

У меня много родственников в Туркменистане: в Чарджоу, в Ашхабаде, Мары. Кто-то

из наших еще до войны туда уехал, кто-то ушел, чтобы в войну не идти в армию.

И до революции были родственники в Туркмении. Мою сестру выдали замуж туда, не по

любви: старики из Туркмении и здешние сговорились. Она там четырех детей родила, сей-

час все они здесь живут. Я после учебы служил в армии в Ашхабаде. Когда я говорю по-аш-

хабадски, меня здесь не понимают (ПМА 2: И.Т. Туликов).

В Астрахань переселялись закаспийские туркмены, в том числе вступив-

шие в браки с местными. Поэтесса Айшахан так “встретила свою любовь”: ее

будущий муж приезжал в Астрахань по делам из Ташауза. После свадьбы он

получил российское гражданство и остался жить в Атале (ПМА 1: А.К. Худай-

бердиева). Многие информанты из Астрахани бывали в Туркменистане, чаще

всего по приглашению родственников или знакомых.

Признание Туркменистана исторической родиной, а его населения - этни-

ческим ядром не отменяет наличия локального самосознания. За два века изо-

лированного развития у астраханских туркмен сложились: особый комплекс

культурных традиций, диалект, идентичность, которая поддерживалась преоб-

ладанием браков внутри группы. Аналогичные процессы шли у ставрополь-

ских туркмен, обе общности достаточно близки в культурном и ментальном

смыслах, те и другие осознают себя “российскими туркменами”. “Мы - рос-

сийские, защищали Родину. Мы отрывали туркмен от ваххабитского влияния”;

“Мы - граждане России, но на благо России создаем Совет юга России: из

всех сел Ашхабад подбирает активистов” (ПМА 2: Ш.У. Таганьязов; ПМА 1:

Г.Г. Айтеков).

Астраханские туркмены считают себя более “современными”, просвещенны-

ми, мобильными, в отличие от закаспийских соплеменников, чей “традиционный”

образ жизни, обычаи и особенности поведения порой кажутся им странными:

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

185

Друг женился на девушке из Туркмении, но жену у него забрали, так как калым 30

млн не уплатил. Сестру из рода бурунджик сосватали 20 лет назад, говорят, вы сами

решайте насчет калыма - а они за невесту 3-5 млн дают.

В Туркмении я был в гостях у друга в племени бурунджик - там женщины вместе с

мужчинами не сидят, и только ради гостя нас вместе посадили (ПМА 2: Туликовы).

Информанты с усмешкой вспоминали, как в Туркменистане определяли их

отличие от “настоящих” туркмен:

Наш родственник, яшули, 64 года, приезжал в Туркменистан - там его проверяли на

длинноголовость, примеряя шапку (тельпек) с глубоким дном. Сказали - “у тебя голова

не подходит под шапку, ты - не настоящий туркмен”.

Жена была в Ашхабаде в 1999 г. - ей говорят: “Какие же вы туркмены? У вас платья

короткие, вы - казахи” (ПМА 1: Айтековы, Гульмухамедовы).

У астраханских туркмен прослеживается многоуровневая этническая иден-

тичность: принадлежность к роду, племени, астраханской и - шире - российской

группе, а также к туркменскому народу в целом. Чувство сопричастности к Тур-

кменистану проявляется в живом интересе к происходящим там событиям. Глав-

ная улица с. Фунтово 1 носит имя Туркменбаши. Некоторые астраханские тур-

кмены любят смотреть туркменистанское спутниковое телевидение, а участники

местных фольклорных коллективов с восхищением вспоминают ашхабадский

“Фестиваль туркмен мира” (2010): “Собирали тех, кто знает обряды и традиции.

Перед нами стояла задача демонстрировать свои особенности. С нами заранее

связались, узнали размеры одежды и сшили в Ашхабаде голубые наряды, ведь

голубой цвет - это наша традиция, так как живем у Волги” (ПМА 2: Туликовы).

Государственная поддержка приграничной этнической группы

На волнах “национального возрождения” поддержка “этнической самости”

российских туркмен пришла из соседнего Туркменистана. В мае 1991 г. были

созданы “Гуманитарная ассоциация туркмен мира” (ГАТМ) и ее Астраханское

отделение - в работе учредительного съезда в Ашхабаде участвовали и астра-

ханские туркмены (Сызранов 2012: 20-22).

В постсоветский период астраханские туркмены оказались важным связу-

ющим звеном в межгосударственных отношениях России и Туркменистана.

С 2000-х годов Астраханская область выступает форпостом в развитии сотруд-

ничества с соседней страной и использует политический потенциал местной

туркменской группы. В 2009 г. в Астрахани установили памятник Махтумкули

Фраги - подарок Президента Туркменистана. В 2010 г. в Ашхабаде состоялся

“Фестиваль туркмен мира”. В 2014 г. в Астрахани открылось консульство Тур-

кменистана и состоялся IV Каспийский саммит с участием президентов России,

Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Астраханские туркмены -

непременные участники торжеств по поводу этих и подобных мероприятий.

В 2015 г. Туркменистан посетила делегация Астраханской области, в ее составе

были и приволжские туркмены (Итоги визита… 2015). В 2019 г. в с. Фунтово 1

состоялось открытие школы им. Махтумкули Фраги, построенной по инициа-

тиве Президента Туркменистана на средства туркменской стороны - двухэтаж-

ный учебный комплекс с оснащенными современным оборудованием кабине-

тами рассчитан на 190 учеников. В школу пригласили хорошего специалиста

из Ашхабада для преподавания туркменского языка (Единственная в России…

2019). На этой волне в 2020 г. вновь открылась начальная школа в с. Атал.

Далеко не случайно в этот период возрос интерес астраханских этногра-

фов, историков и лингвистов к туркменской группе. В 2012 г. при содействии

186

Этнографическое обозрение № 4, 2022

правительства Астраханской области и Астраханского отделения ГАТМ вышла

прекрасно оформленная большеформатная книга “Астраханские туркмены:

история и современность”, упоминавшаяся выше.

* * *

Конструирование государством национальной идентичности своих под-

данных - факт неоспоримый и многократно описанный. Цели и причины та-

кого конструирования могут быть различны. Так, при царском правительстве

это осуществлялось в форме категоризации на основании поступавшей с мест

информации должностных лиц, исследователей и путешественников. По этим

данным туркмены классифицировались как татары, хотя цели конструирования

татарской идентичности тогда не стояло. Но классификация повлекла за собой

соответствующие решения, в частности, обучение на татарском языке.

Сами же туркмены, получив землю в 1862 г., тут же отделились от карага-

шей и кундровцев, так же называемых татарами. С тех пор они развивались

обособленно в своих селах - автономность и предопределила сохранение тур-

кменской идентичности. Та часть туркмен, которая занималась торговлей и

промыслами в городской среде Астрахани, легче переходила на татарский язык,

вступала в смешанные браки и частично меняла идентичность.

В середине 1920-х годов, когда “национально-территориальная система

Советского Союза должна была распространиться на все национальные тер-

ритории” (Мартин 2011: 22), вопрос о туркменах, обнаруженных в приволж-

ских селах, “спустили на тормозах”. Спустя пять лет началось политическое

конструирование татарской идентичности, поскольку она стала социальным ка-

питалом и сулила реальные выгоды татаро-ногайскому национальному району.

Туркмены же от этого проиграли: их культурная и этническая идентичности не

признавались и не поддерживались, а татарский язык, которого они в детстве не

знали, насаждался как родной. Немалую лепту в конструирование ассимиляци-

онных процессов у астраханских туркмен внесли ученые, впрочем, результаты

исследований могли иметь значение не для самих жителей, а прежде всего для

административных органов, принимающих решения о культурном развитии об-

ласти.

Наши материалы позволяют говорить, что ни политическое, ни научное кон-

струирование не привело к массовой смене этнической и языковой идентично-

стей и оказалось малорезультативным. Данные переписей свидетельствуют о

том, что жители трех сел (Атал, Фунтово 1 и Фунтово 2) каждое десятилетие

указывали, что они туркмены и что знают родной язык. Вряд ли сопротивление

ассимиляции было осознанным и связанным с “конструктивистской” деятель-

ностью активистов, поскольку в СССР такая деятельность подавлялась. Просто

туркмены жили автономно в относительно однородной среде. Их контакты с

окружающими народами были ограничены, а связи с Туркменией в советский

период не прекращались, что способствовало сохранению туркменской иден-

тичности. Резкий взлет численности астраханских туркмен по переписи 1989 г.

нельзя объяснить активностью каких-либо организованных структур. На волне

перестройки актуализировалась этничность, граждане стали более свободно

выражать свою волю. Записанные татарами и вроде бы смирившиеся с этим

люди все-таки решили указать, что они туркмены.

В постсоветский период приграничная группа туркмен оказалась в выгодном

положении связующего звена между соседними странами, что помогло развер-

нуть вектор конструирования в противоположную сторону и направить усилия

России и Туркменистана на поддержку этнической самобытности этой общности.

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

187

История астраханских туркмен показывает, что этническое конструирова-

ние воздействует прежде всего на отношение государственной машины к ка-

кой-либо группе, а также, благодаря сложившимся стереотипам восприятия,

на изучающих ее антропологов. Сама этническая группа может развиваться

вопреки конструированию при условии, что ее члены расселены компактно и

обособленно в относительно этнически однородных селениях и у них есть воз-

можность апеллировать к реальному или воображаемому “этническому ядру”.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта “Население погра-

ничных территорий России: динамика групповых идентичностей, отношение

к гражданству, миграционные риски” в рамках Программы фундаментальных

исследований “Этнокультурное многообразие российского общества и укре-

пление российской идентичности” (2021-2022 гг.).

Источники и материалы

ВПН 2010 - Таблица 6. Владение языками населением наиболее многочисленных

национальностей. Астраханская область // Всероссийская перепись населе-

ВПН 1926 - Таблица VI. Население по народности, родному языку и грамотно-

сти. Нижне-Волжский район // Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. III.

М.: ЦСУ Союза ССР, 1928. С. 462-466.

ГААО - Государственный архив Астраханской области. Р-2766. О. 2. Историче-

ская справка; Ф. Р-1210. О. 1. Предисловие.

Гмелин 1777 - Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трех

царств естества. Ч. II, Путешествие от Черкаска до Астрахани и пребывание

в сем городе: с начала августа 1769 по пятое июня 1770 года. СПб.: Импера-

торская Академия наук, 1777.

Георги 1779 - Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих

народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и

прочих достопамятностей. СПб.: Императорская Академия наук, 1779.

Единственная в России… 2019 - Единственная в России туркменская школа

под Астраханью приняла первых учеников // ТАСС. 02.09.2019. https://tass.

ru/obschestvo/6831498

Итоги визита… 2015 - Итоги визита делегации Астраханской области в Тур-

кменистан // Агентство международных связей Астраханской области.

astrahanskoy-oblasti-v-turkmenistan (дата обращения: 17.07.2017).

Оку, Викторин 2017 - Оку М., Викторин В.М. Экспедиционное изучение этно-

лингвистики и диалектологии у туркмен Астраханской обл. в марте 2017 г. //

Астраханские краеведческие чтения / Ред. А.А. Курапов. Астрахань: Изд.

Сорокин Р.В.,

Astrakhan_Lower_Volga_Turkmens_Abdals_Ighdyrs_ethnolinguistics_and_

dialectology_A_scientific_Expedition_with_Japanese_author_March_2017_

text_in_Russian_

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Атал Приволжского р-на

Астраханской обл. Октябрь 2015 г. (информанты: Г.Г. Айтеков, ок. 1980 г.р.;

Р.Г. Айтеков, ок. 1983 г.р.; Н.Ф. Айтекова, ок. 1985 г.р.; Х.Х. Айтекова, ок.

1955 г.р.; В.В. Гульмухамедов, ок. 1955 г.р.; Г.С. Гульмухамедова, ок. 1955 г.р.;

Рауль, ок. 1990 г.р.; А.К. Худайбердиева, 1947 г.р.).

188

Этнографическое обозрение № 4, 2022

ПМА 2 - Полевые материалы автора. Экспедиция в села Фунтово 1 и Фунто-

во 2 Приволжского р-на Астраханской обл. Ноябрь 2015 г. (информанты:

Г.Ш. Курбансеитов, ок. 1950 г.р.; А.Р. Кутлалиев, ок. 1950 г.р.; Ш.У. Таганья-

зов, 1954 г.р.; И.Т. Туликов, 1955 г.р.; А.И. Туликова, ок. 1990 г.р.; З.Г. Тули-

кова, ок. 1960 г.р.; Ж.И. Ходжанепесов, ок. 1940 г.р.; А.К. Ходжанепесова,

ок. 1945 г.р.; А. Язмухамедов, 1960 г.р.).

ПМА 3 - Полевые материалы автора. Экспедиция в Туркменский район Ставро-

польского края. Октябрь 2013 г. (информант З. Юнусов, ок. 1983 г.р.).

ЭА ИЭА РАН - Материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г.; ма-

териалы Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979, 1989;

материалы Всероссийской переписи населения 2002 // Электронный архив

ИЭА РАН.

Научная литература

Андерсон Б. Введение // Андерсон Б. и др. Нации и национализм. М.: Праксис,

2002. С. 7-25.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распро-

странении национализма. М.: Кучково поле, 2016.

Арсланов Л.Ш. Формирование и развитие островных языков и диалектов (на

материалах тюркских языков и диалектов Волгоградской, Астраханской об-

ластей, Ставропольского края и Калмыцкой АССР). Дис. … д. филол. н. Ела-

бужский государственный педагогический институт, Елабуга, 1980.

Барт Ф. (ред.) Этнические группы и социальные границы: социальная органи-

зация культурных различий. М.: Новое изд-во, 2006.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: ВШЭ, 2012.

Брусина О.И. Российские туркмены. Три века этнической стойкости. М.: ИЭА

РАН, 2019.

Веселовский Н.И. Первое подданство туркмен в России // Исторический вест-

ник. 1884. Год пятый. Т. XVI. С. 300-306.

Викторин В.М. и др. История Астраханского края. Астрахань: АГПУ, 2000.

Викторин В.М., Идрисов Э.Ш. Астраханские ногайцы: история и культура //

nogaytsyi-istoriya-i-kultura.html

Викторин В.М., Идрисов Э.Ш. Этническая история и традиционно-бытовая

характеристика астраханских ногайцев // Астраханские краеведческие чте-

ния. Вып. 3 / Отв. ред. А.А. Курапов. Астрахань: Изд. Сорокин Р.В., 2011.

С. 308-312.

Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.

Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Андерсон Б. и др.

Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 146-200.

Демидов С.М. Этнографическая поездка к астраханским и ставропольским

туркменам // Материалы по исторической этнографии туркмен / Отв. ред.

А. Оразов. Ашхабад: Ылым, 1987. С. 83-109.

Курбанов А.В. Ставропольские туркмены. Историко-этнографические очерки.

СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1995.

Мартин Т. Империя “положительной деятельности”. Нации и национализм в

СССР, 1923-1939. М.: РОССПЭН, 2011.

Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. СПб.: Тип. МВД, 1852.

Плюцинский С.С. Национально-государственные отношения на территории

Нижнего Поволжья. 1917-1927. Дис. … канд. ист. наук. Волгоградский го-

сударственный университет, Волгоград, 2010.

Брусина О.И. Конструирование татарской идентичности...

189

Смит Э. Национализм и историки // Андерсон Б. и др. Нации и национализм.

М.: Праксис, 2002. С. 236-263.

Сызранов А.В. Астраханские туркмены: историко-этнографическая характери-

стика // Астраханские краеведческие чтения / Ред. А.А. Курапов. Астрахань:

Изд. Сорокин Р.В., 2011. Вып. III. С. 322-327.

Сызранов А.В. (сост., отв. ред.) Астраханские туркмены: история и современ-

ность. Астрахань: Типография “Новая Линия”, 2012.

Сызранов А.В. Этносы и этнические группы Аcтраханской области. Астрахань:

АОНМЦНК, 2015.

Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антро-

пологии. М.: Наука, 2003.

Усманова А.Р., Сызранов А.В., Водовозова И.В. (авт.-сост.) Фольклор и этнография

Приволжского района Астраханской области. Астрахань: АОНМЦНК, 2015.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998.

Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современ-

ной Европе // Андерсон Б. и др. Нации и национализм. М.: Праксис, 2002.

С. 332-346.

Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации:

процесс строительства наций в Европе // Андерсон Б. и др. Нации и нацио-

нализм. М.: Праксис, 2002. С. 121-145.

R e s e a r c h A r t i c l e

Brusina, O.I. The Construction of the Tatar Identity and Ethnic Survival of the

Astrakhan Turkmens [Konstruirovanie tatarskoi identichnosti i vosproizvodstvo

etnichnosti u astrakhanskikh turkmen]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no.

ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and

Anthropology RAS]

Olga Brusina | http//orcid.org/0000-0003-0134-975X | brusina@inbox.ru | Institute

of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky

prospect, Moscow, 119991, Russia)

Keywords

Turkmen, Astrakhan region, construction, ethnic identity, Tatarization

Abstract

The article addresses the problem of effectiveness of the construction of ethnic

identities by the state, taking the case of the Astrakhan Turkmens. What were the

results of “Tatarization”, and how did the ethnic community and its borders change?

In the 18th-19th centuries, it was believed that the Turkmens partly disappeared among

the Tatars and the Nogai, having adopted their language and culture. In the early

Soviet period of the 1930s, the Turkmens were officially by force registered as Tatars,

and the Tatar language became their language of instruction at schools. Up until the

1990s, this ethnic group did not receive any organizational, cultural, or administrative

support from the state. History has shown that the Astrakhan Turkmens, despite the

pressure from the state, managed to preserve their identity owing to their autonomy

and ties with the neighboring Turkmenistan. In the post-Soviet period, the Astrakhan

Turkmens found themselves in an advantageous position as a border group. This was

instrumental in turning the vector of construction and redirecting the efforts of Russia

and Turkmenistan towards supporting their ethnic identity.

190

Этнографическое обозрение № 4, 2022

References

Anderson, B. 2002. Vvedenie [Introduction]. In Natsii i natsionalizm [Mapping the

Nation], by B. Anderson et al., 7-25. Moscow: Praksis.

Anderson, B. 2016. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniia ob istokah i

rasprostranenii natsionalizma [Imagined Communities: Reflections on the Origin

and Spread of Nationalism]. Moscow: Kuchkovo pole.

Arslanov L.S. 1980. Formirovanie i razvitie ostrovnykh yazykov i dialektov (na

materialakh tiurkskikh yazykov i dialektov Volgogradskoi, Astrakhanskoi

oblastei, Stavropol’skogo kraia i Kalmytskoi ASSR [Formation and Development