СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА:

КОСМОС В МУЗЕЯХ

(отв. ред. - Д.Ю. Сивков)

КРАЙ И ФРОНТИР В МАЛЫХ МУЗЕЯХ КОСМОСА

Д.Ю. Сивков

к. филос. н., доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института

социальных наук | Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ (пр. Вернадского 82/1, Москва, 119571, Россия)

Ключевые слова

космос, аэрокосмический музей, низовая инициатива, локальное сообщество, самодеятель-

ность, край, фронтир, земляки, земляне

Аннотация

В статье представлены перспективы исследования малых музеев космоса. На основе

этнографических данных, полученных мультимодальным способом в рамках антропологии

космоса, анализируются репрезентации “последнего рубежа” в малых российских музеях.

Автор фокусирует внимание на низовых инициативах в экспозициях изучения и освоения

космоса. Представители местных сообществ, активные посетители, повседневные и само-

дельные объекты и даже духи совместно создают заметное напряжение между конечным

местом - краем и бесконечным космосом. Репрезентации последнего фронтира в малых му-

зеях дают возможность посетителям и представителям сообщества одновременно ощущать

себя и землянами - жителями Земли, и земляками - жителями края.

Информация о финансовой поддержке

Министерство образования и науки Республики Казахстан [грант № АР08856485]

известном тексте “Музей как контактная зона” американский антрополог

Джеймс Клиффорд, восхищенный участием старейшин тлинкитов в об-

В

суждении коллекции произведений Северо-Западного искусства в музее

Портленда в 1989 г., предложил определять музей как контактную зону. Тлинкиты

вместо консультации устроили представление из песен и историй, которое, как по-

лагал Клиффорд, оспаривало музейную и колониальную монополию на эти произ-

ведения искусства. Но это был не просто протест и ресентимент америндов, пред-

ставление вызвало коллективный аффект: музейным работникам, искусствоведам,

антропологам и тлинкитам нравилось то, что происходит, они получали удоволь-

ствие. Соответственно, как предположил Клиффорд, в пространстве музея имеют

место различные асимметричные контакты по поводу колониального наследия.

Статья поступила 30.07.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 13.09.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса // Этнографическое обозрение. 2022. № 5.

Sivkov, D.Y. 2022. Krai i frontir v malykh muzeiakh kosmosa [Native Land and Frontier in Small

EDN: HZFVLO

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

6

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Американский антрополог заимствовал термин “контактная зона” у литерату-

роведа Мэри Луизы Пратт, которая контакт противопоставила фронтиру (frontier)

(Clifford 1997: 192). Клиффорд делает акцент на контакте, но возвращает в кон-

цептуальную повестку музейного пространства фронтир, правда, понимает его

по-разному: то как границу (border) между культурами (Ibid.: 204), то как окраину

расширяющейся колониальной империи (Ibid.: 192-193). В первом случае наблю-

датель может видеть представителей двух сообществ: условных колонизаторов и

туземцев, во втором - Другой скорее находится в некоей зоне неразличимости.

Но у Клиффорда фронтир в большей степени оказывается не разделительной ли-

нией, границей, а местом контакта.

Что если фронтир является не только концептом, но и объектом музейной

репрезентации? Причем речь идет о так наз. последнем рубеже (final frontier),

обозначающем космос, границу расширяющейся Вселенной, за которой неиз-

вестность. Этот космический фронтир не просто предмет контакта и торговли,

оспаривания и переговоров между асимметричными акторами (кстати, акторы

эти далеко не всегда с колониальным прошлым). Космос (и его освоение и изуче-

ние) вызывает волны энтузиазма, так как его расширяющийся фронтир дает тех-

ноутопические обещания: спасение человечества от катастрофы, возможность

начать историю и общество заново, с чистого листа, небывалые приключения

и виды и даже несметные богатства на астероидах (Launius 2003; Kilgore 2003;

Tutton 2021). То, что находится в космосе, нередко оказывается предметом вооб-

ражения. Наличие жизни, разума и мест, пригодных для землян, даже “твердых”

ученых заставляет придумывать метафоры и приближения (Messeri 2016: 122).

При этом всем известно, что узнать о последнем рубеже можно в аэрокосми-

ческих музеях. В контексте проблемы контроля и ограничений доступа в космос

(Сивков 2020а) музеи - это места, где “коснуться звезд” может практически лю-

бой желающий. Какие контакты и между кем происходят в таких пространствах?

Какими значениями здесь наделяется космический фронтир/последний рубеж?

Как он представляется (и в смысле воображения, и в смысле материальных прак-

тик демонстрации)? Это место, граница или трудное колониальное наследие?

Притяжение под вопросом

Кроме того, последний рубеж может ставить перед социальными исследова-

телями более радикальные вопросы. В чем специфика космической антропологии

(space anthropology) (в том числе и в музеях космонавтики), кроме приложения

антропологической оптики к особенностям космических полей? Что к антропо-

логии добавляет космос? Как он может изменить исследовательский опыт?

Дэвид Валентайн, который исследует утопические стремления движения

NewSpace (Илон Макс и другие коммерческие игроки и сторонники колонизации

Марса и освоения астероидов), в одном из интервью заметил, что антропология

космоса предложила ему необычный опыт: переживание земного притяжения.

Гравитацию, к которой мы привыкли и которую не замечаем, можно почувство-

вать не только после годового пребывания на орбите, но и в любой момент, напри-

мер, когда работаешь за компьютером. Только ее нужно деконтекстуализировать,

открепить от повседневности и (хотя бы мысленно) перенести в космос (Valentine

2016). Задача антрополога в этом упражнении - осознать тяжесть собственного

тела, понять, что его удерживает сила, которая давит сверху вниз, притягивает

к поверхности Земли. Валентайн в интервью называет этот опыт “жить на пла-

нете”: “Это, вероятно, самый большой личный результат… - признать, что я на

самом деле живу на планете, не только как интеллектуальное упражнение, но и

феноменологическое” (Drake, Chai 2020).

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

7

Антропологическая перспектива в этом упражнении (в отличие от перспек-

тивы естественных наук) предлагает считать гравитацию относительной величи-

ной. Земной стандарт в 1g не работает на других планетах, астероидах, космиче-

ских станциях и поселениях с искусственной гравитацией. Валентайн предлагает

удивиться тому, что земное притяжение не всегда было таким - оно неестест-

венно, уникально и временно. Например, искусственная гравитация в орбиталь-

ных колониях - так наз. цилиндр О’Нила, в котором за счет вращения создается

искусственное притяжение - не будет полностью эквивалентной земной из-за

различных физических сил. В таком цилиндре понадобятся новые привычки и

практики для разных направлений движения, например, в скалолазании или при

резких поворотах (Valentine 2017). Хотя допущение в отношении естественности

гравитации разделяют не только ученые-естественники и инженеры, но и не-

космические антропологи.

В этом смысле последний рубеж потрясает даже физические основы нашего

существования. Космос как нечто радикально иное позволяет на время отказаться

от контекста и насыщенного описания и vice versa деконтекстуализировать реаль-

ность, считать ее относительной (Battaglia et al. 2015), поместить в экстремальную

среду (Valentine et al. 2012) и увидеть ее “с необычного угла” (Battaglia 2012). Такая

сравнительная перспектива внеземной антропологии (и, возможно, антропологии

будущего) в воображаемом/материальном космосе - вакууме и невесомости -

позволяет увидеть привычные сообщества и акторов в новом внеземном свете.

В этом смысле космические музеи могут быть такими пространствами, в которых

космический фронтир, представленный на стыке воображения и материальных

практик, позволит социальным ученым увидеть незаметное и непривычное.

Музейный космос “снизу”

Когда речь заходит о космических музеях, то, как правило, на ум приходят

крупные государственные национальные проекты, в которых экспозиционная по-

литика определяется “сверху-вниз”. В первую очередь это Музей космонавтики и

павильон “Космос” на ВДНХ в Москве, Музей космонавтики и ракетной техники

им. В.П. Глушко в Санкт-Петербурге и Государственный музей истории космонав-

тики им. К.Э. Циолковского в Калуге. Однако космическая музейная культура на-

много богаче. Например, в России существуют множество небольших локальных

музеев, “уголков” в школах и колледжах, посвященных космосу, космонавтам и

конструкторам. Есть также корпоративные музеи, иногда с очень весомыми кол-

лекциями, на предприятиях типа РКК “Энергия” и НПП “Звезда”, занимающихся

изучением и освоением космического пространства. Кроме того, сюда же можно

отнести большое число мест, которые собственно музеями не являются, но имеют

экспозиции, посвященные космосу, например планетарии и детские клубы космо-

навтики. Часто эти места создаются не “сверху”, а “снизу” представителями ло-

кальных сообществ. К тому же в мире в рамках коммерциализации космонавтики

и движения NewSpace появляются новые выставочные площадки с экскурсиями

и турами. Так, космопорт “Америка” критикуется за то, что, не будучи еще загру-

женным запусками, он уже стал экскурсионной площадкой (Sammler, Lynch 2021).

В социальных науках вообще и в социальных исследованиях музеев в частно-

сти литературы по аэрокосмическим музеям ничтожно мало. Отсутствие интере-

са социальных ученых сложно объяснить, если учесть гипервнимание различных

публик к таким пространствам. Насыщенное описание одного или сравнительное

изучение нескольких таких музеев еще ждет своего часа, и в этом смысле наш

блок - лишь первый шаг к исследованию экспозиционного последнего рубежа,

особенно в русскоязычном академическом сегменте.

8

Этнографическое обозрение № 5, 2022

В небольшом корпусе космической музейной литературы (это всего 15-20 ра-

бот) я хотел бы обратить внимание на несколько текстов, в которых так или ина-

че представлены частные и низовые инициативы различных сообществ. Большие

советские и - отчасти - постсоветские космомузеи воспроизводят логику нацио-

нального успеха, технологического преимущества и утопических свершений ком-

мунистического строя. Историк Азиф Сиддики исследовал так наз. приватизацию

памяти в постсоветских космических музеях и мемуарах. Он обратил внимание

на то, что после перестройки единый нарратив распался на множество конкури-

рующих микроисторий, которые рассказывали конструкторы, инженеры, военные

и медики (Siddiqi 2005: 99). Во-первых, стали открыты для широкой публики и

даже для иностранцев музеи, некогда секретные, различных “фирм” - предприя-

тий, КБ и НИИ, которые занимались проектированием космической техники (Ibid:

102-103). Эти фирмы конкурировали друг с другом за государственные заказы

(Gerovitch 2015). В этом смысле рассказы в корпоративных музеях тоже делали

ставку на локальную славу и успех. Помимо конкуренции продукции, фирмы вос-

производили и конкуренцию космических нарративов. Корпоративная история,

представленная в музее, нередко снижала ценность версий других предприятий,

институтов и бюро. Во-вторых, из-за ухудшения экономической ситуации в СССР,

а потом в РФ многие памятные вещи из личных коллекций были проданы и оказа-

лись за рубежом, среди них материальные артефакты, дневники и воспоминания

отцов советской космической программы (Siddiqi 2005: 102). Они осели в частных

коллекциях, крупных музеях и фондах. В этом смысле ранее секретный и поэто-

му монолитный экспозиционный нарратив оказался открытым и раздробленным.

Версии советской пропаганды перестали быть единственно возможными. Вещи

и тексты теперь реинтерпретировались не только государственными, но и други-

ми акторами. В-третьих, за меморизацию советского космического века взялись

родственники и друзья известных конструкторов и космонавтов. Именно эти “ку-

раторы памяти” стали публиковать “некритические агиографии”, альтернативные

советской истории (Ibid: 108). Сиддики в своем исследовании пришел к выводу,

что есть множество музейных локализаций космической истории, которые появи-

лись благодаря корпоративной или частной инициативе, идущей снизу.

Другой американский историк, куратор Национального музея воздухоплава-

ния и астронавтики Кейтлин Льюис исследовала генезис советских музеев космо-

навтики. Сравнивая американские и советские экспозиции, она обратила внима-

ние и на культуру секретности советских выставок, и на параллельную музейную

культуру закрытых предприятий в СССР. При этом исследовательница приводит

любопытный факт: первая выставка, посвященная космосу, была организована

в 1957 г. в Московском планетарии энтузиастами - частными коллекционерами

марок, открыток, значков и памятных монет на тему космоса (Lewis 2005: 143).

На самом деле первая космическая выставка в Советском Союзе, а скорее все-

го, и в мире была открыта в 1927 г. в торговом помещении по адресу Тверская 68.

Называлась она “Всемирная выставка моделей межпланетных аппаратов и ме-

ханизмов”. Примечательно, что она тоже была инициирована “снизу”: ее без

поддержки государства организовали энтузиасты из Ассоциации изобретате-

лей-инвентистов (АИИЗ). В экспозиции были представлены макеты и чертежи

летательных аппаратов, литература по космическим полетам. Кроме советских

ученых Константина Циолковского и Фридриха Цандера свои работы прислали

Роберт Годдард, Герман Оберт, Макс Валье, Робер Эсно-Пельтри и другие пио-

неры освоения космоса (Рынин 1929: 207-213; Арлазоров 1962: 232-234; Ребров,

Ткачев 1983: 60-63; Усова, Костин 1983: 65-67; Siddiqi 2010: 92-97).

Наконец, немецкий историк Даниэль Брандау исследовал меморизацию Пе-

немюнде (Brandau 2022). На этом полуострове в годы Второй мировой войны

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

9

проходили испытания немецких ракет V-2. После войны здесь располагались

восточногерманские военные части. В силу нацистского прошлого память об

этом месте, с одной стороны, фокусировалась на антифашистском сопротивле-

нии и побеге на самолете советского военнопленного офицера Девятаева. С дру-

гой стороны, Пенемюнде представлялось в контексте “технологической невин-

ности” места: технологии считались политически нейтральными и интересными

вне нацистского прошлого. В отличие от Вернера фон Брауна и других одиозных

руководителей нацисткой ракетной программы, инженеры и военные среднего

и низшего звеньев не осуждались. Считалось, что режим их “принудил или за-

манил” (Ibid.: 105). В этой второй “парадигме” энтузиасты из офицеров, членов

их семей и местных жителей стали изучать историю полуострова и организова-

ли экспозицию, которую в 1980 г. посетил первый космонавт ГДР Зигмунд Ян.

Соответственно, экспозиция и ее рецепция намекали на технологическую преем-

ственность между первыми нацистскими ракетами и космической программой

ГДР (Ibid.: 107). Эти “спорные воспоминания” в “месте рождения космических

полетов” создавали амбивалентность технического прогресса: с одной стороны,

“нейтральный” технический дискурс позволял после падения Берлинской стены

успешно вести переговоры о создании Историко-технического музея Пенемюн-

де между различными группами западных и восточных немцев, федеральными,

муниципальными и коммерческими структурами (Ibid.: 117), с другой стороны,

местные энтузиасты отмечали, что универсальность технологического дискурса

вытесняла ценную для них локальную историю (Ibid.: 120). Согласно Брандау, в

музее Пенемюнде, созданном местными энтузиастами, конкурируют между со-

бой универсальный дискурс технологического прогресса и локальный контекст.

Таким образом, в этих в основном исторических исследованиях показывает-

ся, что космические музеи социально гетерогенны: в них действуют множество

конкурирующих сообществ, оспаривающих наследие “последнего рубежа”. Кро-

ме того, некоторые направления экспозиционной политики определяются локаль-

ными практиками “снизу-вверх”, т.е. небольшими местными сообществами, а не

государством. При этом в таких местах можно увидеть, как сопряжены, спорят

или поддерживают друг друга различные масштабы национального, глобального

и локального нарративов (Сивков 2020б).

Мультиэтнография

Этот блок “Этнография космических музеев” представляет несколько иссле-

довательских проектов, сфокусированных на гетерогенности космических музе-

ев. Казахские коллеги Кульшат Медеуова и Улболсын Сандыбаева в статье “На-

следие и фронтир: репрезентация космоса в музеях Казахстана” показывают, как

в национальных и локальных контекстах осваивается и оспаривается советское

космическое наследие на границе между арендованным Россией космодромом

Байконур и Казахстаном. Американский коллега Тейлор Дженовезе в методоло-

гической статье анализирует возможности мультимодальных методов в исследо-

вании космических музеев. Наконец, я представляю проект, посвященный малым

музеям космонавтики в России.

В 2020 г. с фотографом Сергеем Карповым и антропологом Макаром Тереши-

ным, благодаря поддержке Центра экспериментальной музеологии, мы посетили

Музей краеведения “Земля - Космос” в г. Николаевске Волгоградской обл., Ме-

мориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в с. Шоршелы

Чувашской республики и Народный музей космонавтики имени А. Штернфельда

в г. Пыталово Псковской обл. Музеи в Николаевске и Шоршелах посвящены космо-

навтам - Юрию Малышеву и Андрияну Николаеву. Музей в Пыталово находится

на территории ГБОУ “Центр специального образования № 2” для детей с наруше-

10

Этнографическое обозрение № 5, 2022

ниями слуха. Исследования продолжились с Сергеем Карповым в музее “История

города Жуковского, отечественной авиации и космонавтики” при храме Святого

Пантелеймона в г. Жуковском Московской обл. и в Христианском планетарии, ко-

торый построил бывший баптистский священник Виктор Матюшин, в пос. Крас-

нооктябрьский под Майкопом. В настоящий момент вместе с антропологом Евге-

нией Горбаненко я провожу исследования в “Гагаринской игротеке” в Москве и в

“Музее игры” в пос. Лесной Московской обл. Игротека и музей представляют со-

бой и игровое пространство, и экспозицию игр, в которые играл первый космонавт.

В исследовании я использую методы распределенной (multisited) (Marcus 1995)

коллаборативной (Lassiter 2005), быстрой (Vad Karsten 2019), мультиcенсорной

(Forsey 2010; Howes 2017) и мультимодальной (Collins et al. 2017; Chin 2017) этно-

графии. Я буду использовать термины “мультимодальная этнография” и “мультиэт-

нография” как синонимичные и общие для всех обозначенных методов. Эти мето-

дологические подходы пытаются в существенно изменившихся условиях полевой

работы поставить под вопрос возможность и легитимность годового включенного

наблюдения. В ситуации высокой академической эксплуатации/занятости и ковид-

ных ограничений исследователи используют возможность кратких, но насыщен-

ных визитов в места, которые они изучают. Для того чтобы собрать релевантные

данные, они не тратят времени на полевую скуку (Лоу 2016: 45), появляющуюся при

долгом пребывании на месте, а используют множество способов (модусов, медиа,

мест и чувств) сбора данных, не отдавая явного предпочтения ни одному их них.

В этом смысле в полевой работе нет чистого интервью или включенного наблю-

дения, происходит гибкое переключение, или хореография, методов. Антрополо-

ги проводят исследования в разных местах, чувствуют вещи глазами своих коллег

(в моем случае, антропологов и фотографа), учатся “думать микрофоном” (выби-

рать технические средства и с их помощью фокусироваться и отбирать данные).

В такой этнографии “мульти” все данные годятся, они могут совершенно неожи-

данным образом сложиться в интересный и насыщенный рассказ. Если в годовой

полевой работе антропологи много времени тратят на адаптацию, обустройство,

хозяйственные нужды, прокрастинацию и скуку - “ничего не происходит”, - то в

мультиэтнографии исследователь сфокусирован на событиях в течение всего пери-

ода нахождения в поле. Грубо говоря, диктофон работает все время взаимодействия

с собеседниками, и все, что будет записано, вместе с дополнительными шумами,

аффектами, фотографиями и даже сновидениями (Кон 2018), может иметь важное

значение для дизайна отчета. Важной частью мультимодальности является авто-

этнографическая составляющая. Вообще говоря, данные получаются в результате

встречи и совместного существования исследователей и собеседников.

То, что будет представлено ниже, не претендует на законченное высказыва-

ние. Скорее это поиск мест напряжения на последнем фронтире в космическом

музее. Эти напряжения, подмеченные в процессе полевой работы, можно рассма-

тривать как приглашение к дискуссии и размышлениям.

Альянсы и предательства

Из анализа литературы про низовой космос в музеях, да и из первых полевых

впечатлений кажется, что инициатором создания и поддержания малого музея ста-

новится местное сообщество, которое при этом является более или менее моно-

литным образованием. Действительно, относительно долгосрочный альянс, если

использовать термин Мишеля Каллона (Каллон 2015) в местном сообществе вы-

страивается вокруг причастности к освоению космоса. В Шоршелах и Николаевске

родились и выросли космонавты - земляки, побывавшие на орбите. Они вышли из

этого места, родная земля и ее дары сделали их теми, кем они стали. Космонавты

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

11

возвращаются в родной край, чтобы пообщаться со своими земляками и восстано-

вить силы. Как сказала в Николаевске про космонавта Юрия Малышева его одно-

классница Антонина Васильевна Пищулина: “Гагарин был первый, а Малышев -

он наш, родной… Это наш. Я его знаю, и вот он там” (ПМА 1). Под “там” имеется в

виду космос, в который в каком-то смысле можно попасть, зная лично космонавта.

В то же время мы c коллегами заметили, что в одном и том же музее пове-

ствование о космосе распадается на конкурирующие версии. Во-первых, нередко

наиболее активную часть музейных энтузиастов составляют учителя, работники

культуры и их родственники. При этом они в силу своего педагогического бэкгра-

унда думают, что работа музея и вообще культура направлены на правильное вос-

питание детей и подростков через примеры, которые подают герои-космонавты.

Как выразилась бывшая хранитель космического музея в Николаевске

Нина Александровна Казьменко,

[н]у раз он летал, он своим здоровьем, вот, как бы… Он хотел познать, а почему детям

не дать эти познания? Школьникам… Я ради школьников старалась это все раскрывать:

“Ребята, посмотрите вот это! А с каким удовольствием записывал он, какой почерк убо-

ристый, старался все как лучше. Не все хулиганить, надо мечту свою лелеять с раннего

возраста. Ищите себя пока молоды, пока еще школьники. Нашли, и вперед!” (ПМА 1).

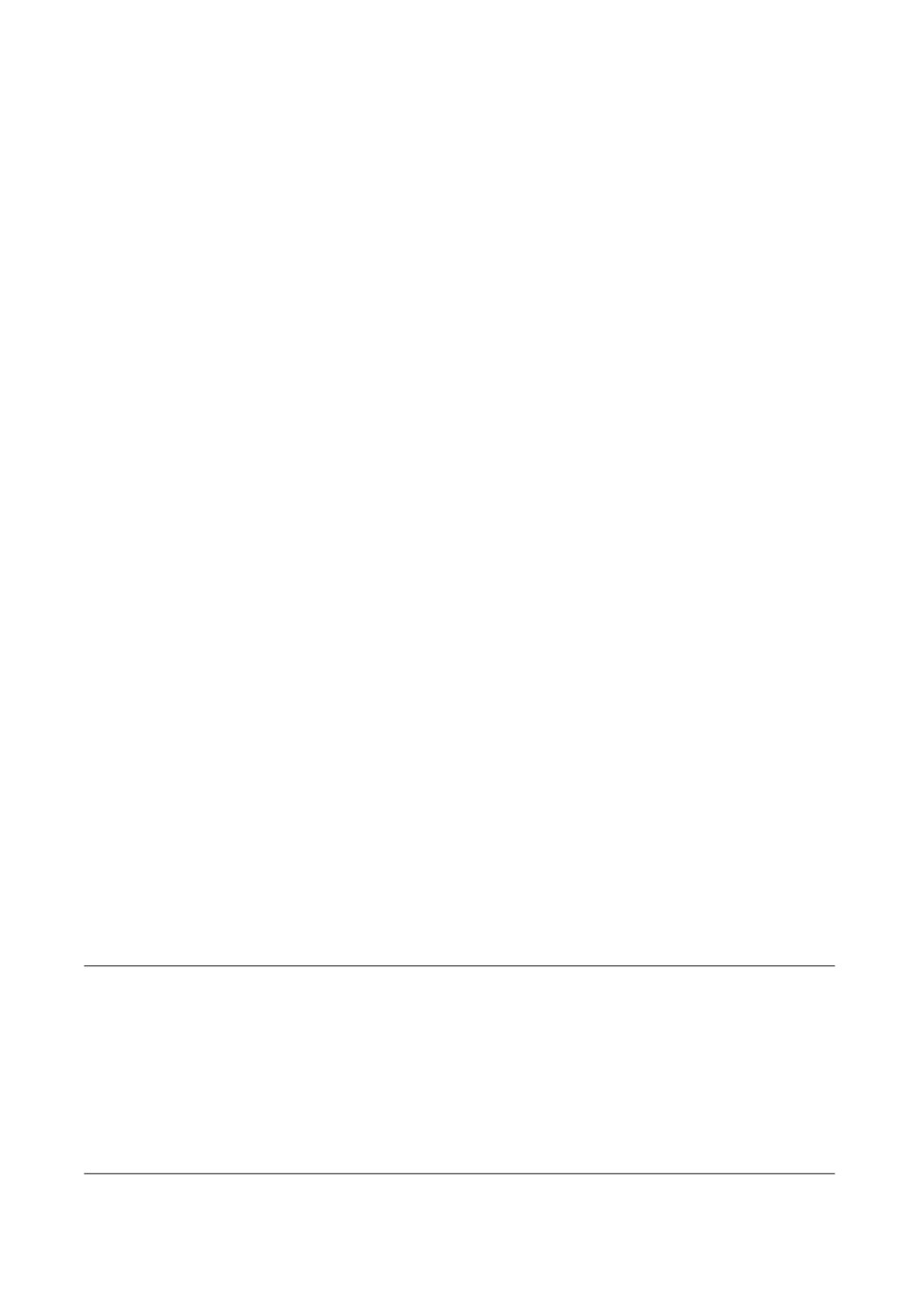

В Николаевске, гуляя вечером вокруг музея, мы заметили около него несколь-

ких подростков, которые маркерами писали на боковых стенах здания. Мы спро-

сили у ребят, были ли они в музее и что там есть. Короткий ответ был следую-

щим: “Костюмы какие-то, рисунки… Сами у них спросите…”. Когда подростки

ушли, мы стали рассматривать надписи на стенах. Видно было, что их закра-

шивают, но они появляются вновь. В “палимпсесте” кроме номеров телефонов,

непристойностей, оскорблений, сообщений о любви и решений логарифмов была

такая надпись - строки песни исполнителя Рекард (см. Рис. 1):

Милая давай просто политаем

без скофандра я все мечтал о

о космосе он всегда был рядом

Рис. 1. “Космическая” надпись на стене музея в Николаевске. Фото автора, 2020 г.

12

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Как бы это ни звучало банально, у подростков свое представление о роли кос-

моса в их жизни. Космическая педагогика взрослых далеко не всегда релевантна

подростковому опыту. В этом отношении музей скорее работает на воспроизвод-

ство взрослой и “культурной” части сообщества. В каком-то смысле экспозиции

в малых космических музеях являются ностальгией “по времени, когда будущее

было возможно” (Siddiqi 2011: 285), по никогда не существовавшим и потому

кажущимся утраченным идеалам.

Владилен Корнеевич - муж Нины Александровны Казьменко - изложил свою

версию освоения космоса. Он близко знал Малышева, выпивал с ним и прия-

тельствовал. Например, Владилен Корнеевич рассказывал о Малышеве, что тот

ставил под сомнение успехи и организацию советской космической программы.

Эта версия подверглась цензуре во время разговора со стороны супруги, аргумен-

тировавшей свои возражения тем, что это частная история, она была рассказана

только Владилену Корнеевичу: “Не надо об этом, не надо! Это тебе одному он

рассказал, не надо!” или “Да никому не интересно!” (ПМА 1).

Перед самым отъездом из Николаевска мы заехали к Казьменко, чтобы отдать

фонарь и скопировать несколько карточек из семейного альбома. Владилен Корне-

евич тут же стал рассказывать, как Малышев приехал в Николаевск последний раз

“с бодуна” после визита в Астрахань и попросил у своего приятеля похмелиться.

Нина резко сказала мужу: “Ну хватит! Не люблю! Вот предаешь!” (ПМА 1). Таким

образом, местное сообщество вокруг космического музея существует в сменя-

ющих друг друга режимах альянсов и предательств, а околомузейный нарратив

распадается на различные версии космического землячества.

Соучастие в экскурсии

Кроме разных акторов, вступающих в кратковременные альянсы и предатель-

ства по поводу интерпретации музейного наследия, стоит обратить внимание и

на различные музейные публики. Очевидно, что посетители тоже не представля-

ют какого-то монолитного класса и их реакция на экспозиции и экскурсии будет

определяться ситуативными переменными. Для “Мемориального комплекса лет-

чика-космонавта СССР А.Г. Николаева” в Шоршелах суббота 5 сентября 2020 г.

стала первым днем, когда в регионе после ковидных ограничений официально

были разрешены экскурсии.

Музей посетила небольшая группа: две молодые пары под 30 лет, одна из них

с ребенком - девочкой Варей 3-4 лет. После осмотра основной экспозиции группа

вместе с экскурсоводом отправилась в деревянный дом, в котором вырос “кос-

монавт № 3”, “чувашский сокол” Андриян Николаев. Экскурсовод рассказывал

о простом быте семьи космонавта, о вещах, которые были в доме. Посетители

музея были достаточно активными, они задавали вопросы, шутили и комменти-

ровали рассказ и обстановку.

Перед посещением дома экскурсовод обратил внимание взрослых на то, что

ребенок, возможно, устал, и предложил просто погулять по территории. Родители

ответили, что нет, ей интересно. При этом интерес ребенка поддерживался роди-

тельской интерпретацией тех или иных вещей. Примерно в середине экскурсии

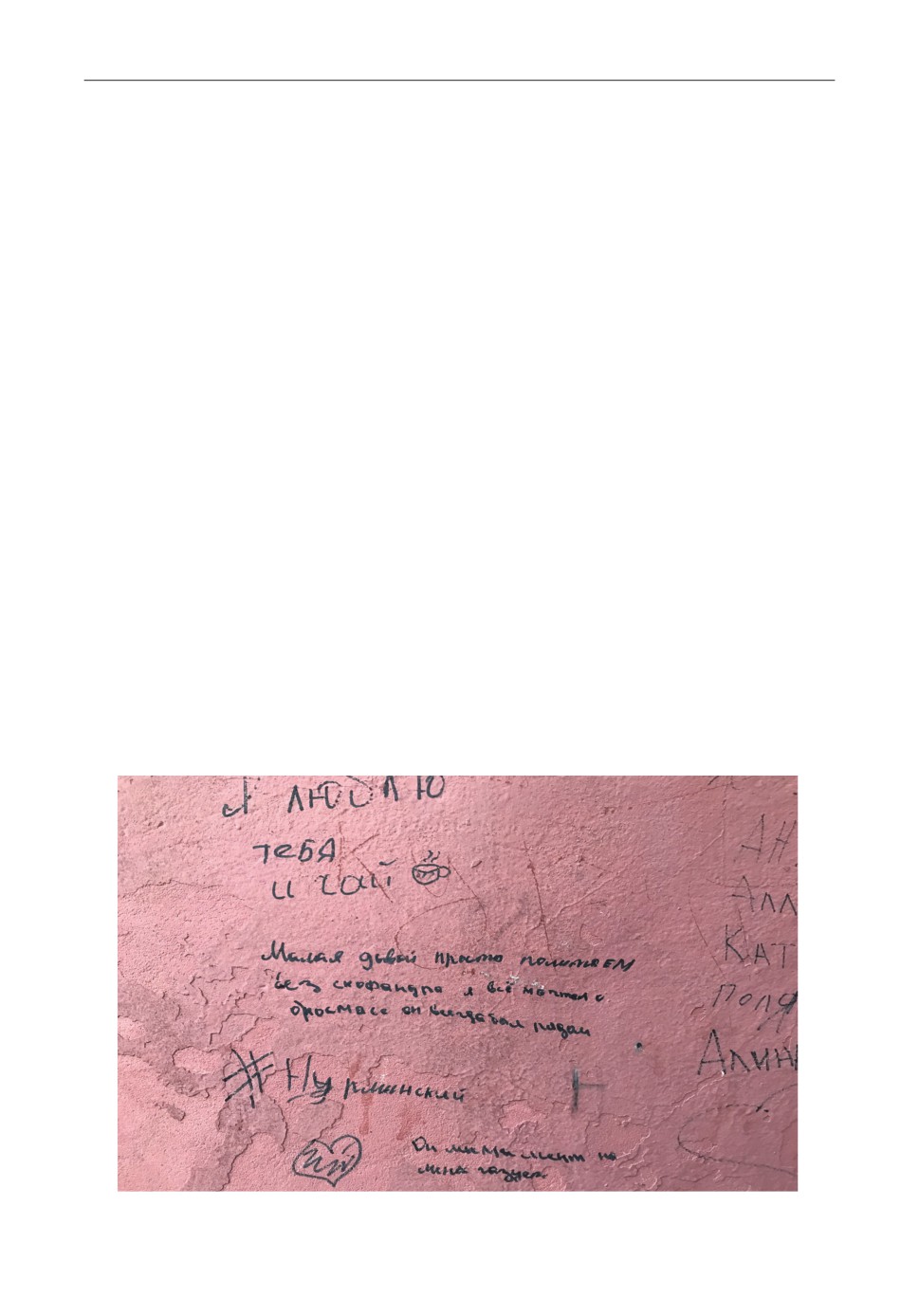

внимание девочки привлек знакомый ей предмет - колыбель (см. Рис. 2), похожая

на ту, в которой спали дети семьи Николаевых:

Экскурсовод: Ну, и, конечно же, небольшая кухонька. Она огораживалась, вот, очень

просто, шторками, простенько…

Папа: Нет, ну, кухня размером как в панельных пятиэтажках… Стопудово!

Варя: Мама! [кричит и показывает на колыбель] Кто здесь?

Мама: Малыш…

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

13

Рис. 2. Колыбель в доме-избе семьи космонавта Андрияна Николаева.

Фото автора, 2020 г.

Варя: Космонавтик! [шепчет]

Мама: Наверное… Космонавтик-малыш.

Варя: Родители! [громко шепчет] (ПМА 2)

В дальнейшем девочка несколько раз возвращалась к колыбели и показы-

вала родителем место, где спал “космонавтик-малыш”. Участники экскурсии

не только адаптируют, но и привносят знакомые смыслы и перформативные

элементы в повествование. Космос стал понятным ребенку через игровой мир

“дочек-матерей”. Кроме того, заученный и много раз исполненный текст экскур-

совода оживает и приобретает новые аффективные оттенки через интервенции

(в данном случае это были вопросы и представления) участников экскурсии.

Знакомые вещи

Космический музей, это не только разноголосое сообщество и публика, но и

экспозиции - вещи, с которыми взаимодействуют посетители. Как правило, экс-

позиции в космических музеях организуются вокруг объектов, непосредственно

связанных с освоением последнего рубежа. Важна не только символическая цен-

ность представленных вещей, они должны буквально побывать в космосе или

принадлежать тем, кто сам коснулся космоса непосредственно или опосредован-

но (космонавты и конструкторы). Кроме того, в коллекциях есть и странные вещи

будущего, которые отправляют посетителей в путешествие во времени (напр., еда

в тюбиках, ложементы и скафандры) и делают наглядной космическую утопию.

При этом малые музеи не имеют достаточных бюджетов, поэтому ядро коллек-

ции составляют подарки космонавтов и инженеров, в честь которых эти музеи

были созданы. Кроме того, используется много самодельных и бытовых вещей,

адаптированных к космической теме.

14

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 3. Диско-шар и эффект звездного неба в музее в Жуковском. Фото автора, 2020 г.

В космическом музее при православном храме в Жуковском есть настоящие

самолеты во дворе, кусок обшивки “Бурана”, место пилота самолета ТУ-134.

Главным объектом здесь считается беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4,

который побывал в космосе. Этот аппарат использовался для тестирования аэро-

динамических характеристик и материалов теплозащиты по программе “Буран”.

БОР-4 запускалcя из Капустина Яра в и приводнялся в Черном море и Индийском

океане. Достать настоящий экспонат помогли прихожане храма, которые работа-

ли в аэрокосмической индустрии или имели нужные связи.

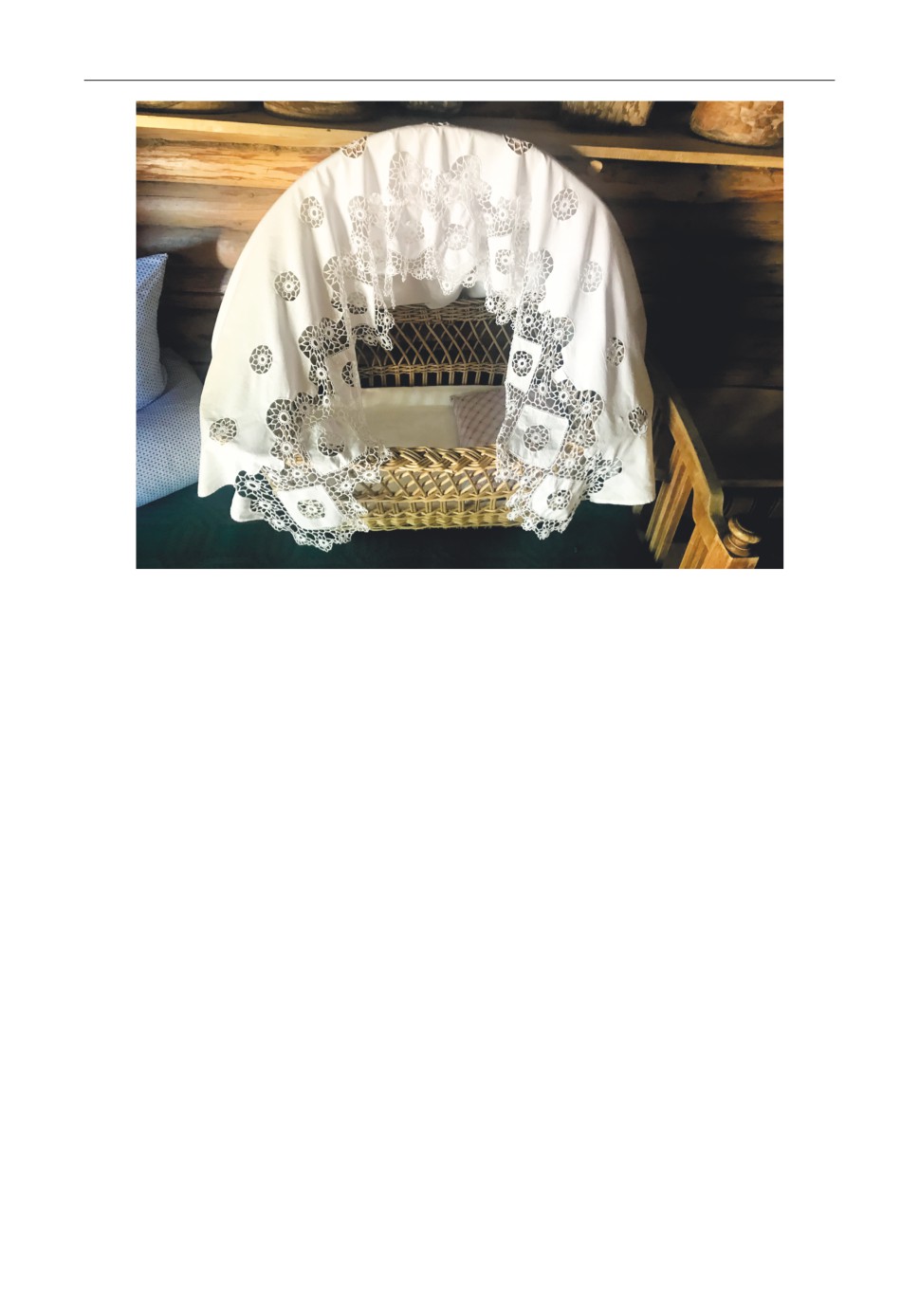

В коридоре музея, ведущем к маленькой пристройке, где хранится БОР, висит

диско-шар (см. Рис. 3). Когда приходят школьники, свет в коридоре гасят, вклю-

чают два прожектора, направленные на шар, который крутят рукой. Получается

эффект звездного неба. Хранительница музея Надежда Александровна рассказа-

ла историю о том, как шар попал в музей:

Иду по улице и смотрю, на балконе такой шар. И я добилась, чтобы они нам его продали

просто. Нашла женщину, которая там живет. И чтобы она их застала вечером… Ну, она

наша прихожанка. Она договорилась, и мы купили у них этот шар, помнится, за тысячу

рублей… И я решила его принести, и вот такой сделать космос. Вот так (ПМА 3).

В пос. Краснооктябрьский, пригороде Майкопа, баптист, бывший священник

Виктор Иванович Матюшин в 70 лет решил построить на своем участке настоя-

щий планетарий, чтобы рассказывать в нем об астрономии и Библии. Важной ча-

стью любого планетария является проектор. Матюшин использует самодельный

проектор, который ему помог сделать энтузиаст Владимир Ильич Мацынин -

учитель и изобретатель-самоучка из станицы Ярославская Краснодарского края.

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

15

Проектор представляет собой шар с отверстиями - созвездиями. Шар просвечи-

вается лампой, и на куполе планетария появляется звездное небо. Вращая шар,

можно показывать разные сегменты неба: Южное, Северное полушарие и т.д.

В планетарии поздно вечером гаснет свет и начинается сеанс демонстрации звезд-

ного неба. Виктор Иванович показывал нам созвездия, потом быстро вращал шар:

Вот если поверить, что звезды стоят на месте, а пол вращается, то получается такое впе-

чатление, что звезды стоят, а пол крутится. Раз, два, три! Но это нужно настраивать себя,

чтобы пол крутился, а звезды стояли. Это не всегда получается. Включаем космическую

скорость. По Библии написано: небо свернется в свиток и улетит. Раз, два, три! (ПМА 4)

У меня закружилась голова, и в темноте я испытал ощущение полета. “Вот это

все, - сказал Виктор Иванович, - и мы возвращаемся”. Я поделился с хозяином пла-

нетария своими необычными ощущениями. Виктор Иванович объяснил, что “обычно

летают дети”, а взрослым сложно, потому что они не верят, что могут полететь.

Про “летать” я не слышал нигде. Это я придумал. Но настрой надо. Детский сад стопро-

центно летает. Вот приходит детский сад - 30 человек. Я их настраиваю, что, вот, пол на

колесах сейчас будет. Вот, включаю - буквально пищат, потому что они ощущают, что они

летят. Ну, правильный настрой. Вера. Вот это детская вера. Они мне верят и летают. Взрос-

лый, он думает: “Как же он сделает?” И начнет летать, а потом чуть-чуть начинает думать

по-другому, и все - перестал летать (ПМА 4).

“Небо свернется, как свиток” - это фраза о конце света из Книги пророка

Исаии. Здесь в самодельном планетарии она становится чем-то, что связывает

детскую веру и последний рубеж. Мой пример показал, что это работает не толь-

ко для детей. Важную роль в коллекциях малых музеев и в планетариях играет

взаимодействие со знакомыми вещами из обихода или крафтовыми самодельны-

ми устройствами. Не только скафандры, еда в тюбиках и спускаемые аппараты

отправляют к последнему рубежу. Хотя, конечно, они играют важную роль в кон-

тексте всей экспозиции и “заряжают” остальные вещи. В знакомых объектах про-

исходит наложение их знакомой близости, и в то же время космические эффекты,

которые они порождают, приводят к появлению аффективных и иммерсивных

состояний, отправляющих посетителей в космос.

Знаки “с той стороны”

Кроме осязаемых вещей есть еще нечеловеческие сущности, которые выра-

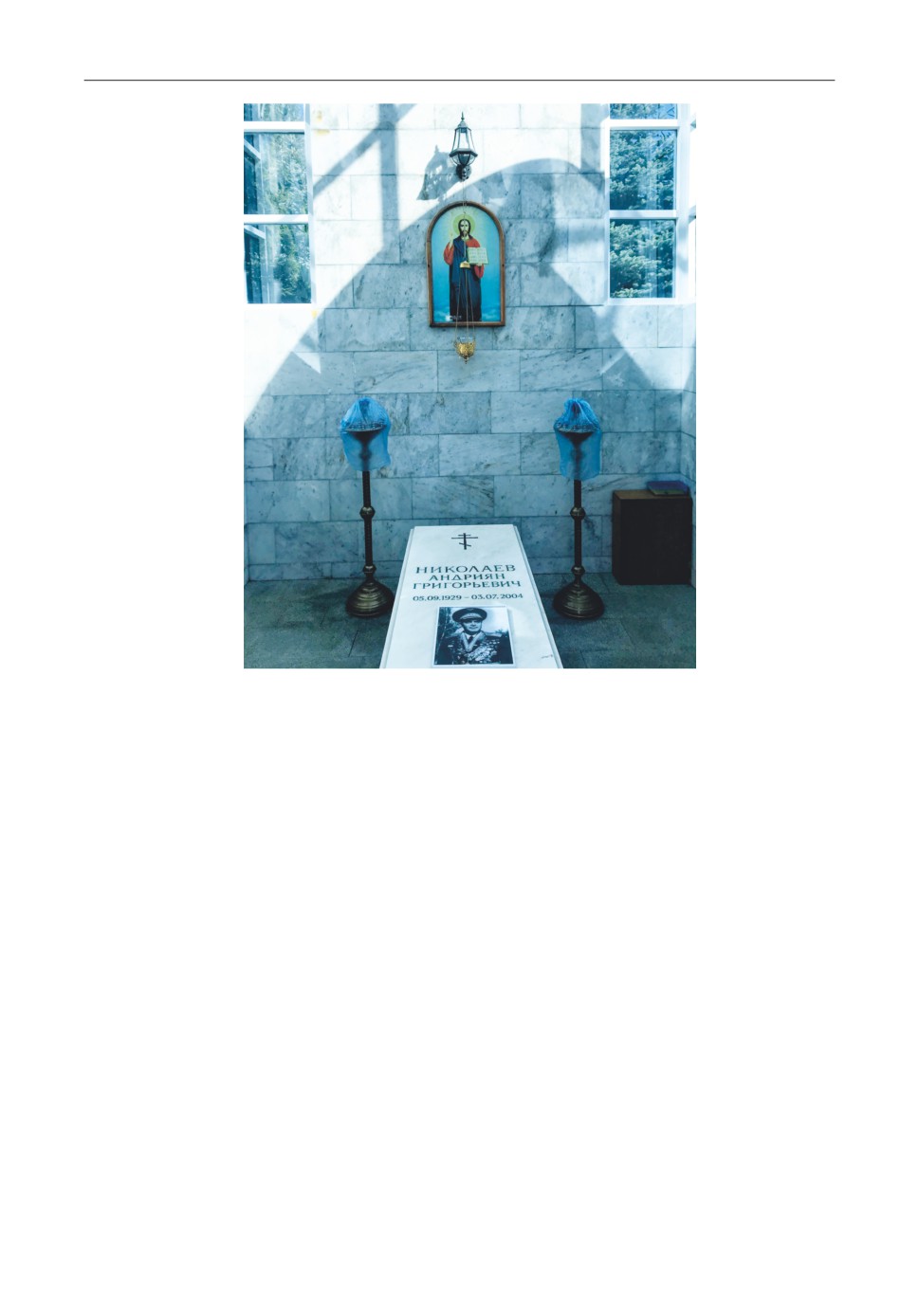

жают другую сторону музейных космических экспозиций. Андриян Николаев

умер от инфаркта во время визита в Чебоксары в 2004 г. После смерти космонав-

та возник спор между чувашскими властями и чувашскими родственниками, с

одной стороны, и дочерью Андрияна Григорьевича - с другой. Предметом спора

и судебного разбирательства стало место захоронения Николаева. Чувашская сто-

рона хотела похоронить космонавта в Шоршелах, а дочь в Подмосковье. Специ-

ально созданная республиканская комиссия, в которую вошли чувашские поли-

тики, а также космонавты, приняла решение похоронить Николаева на родине, с

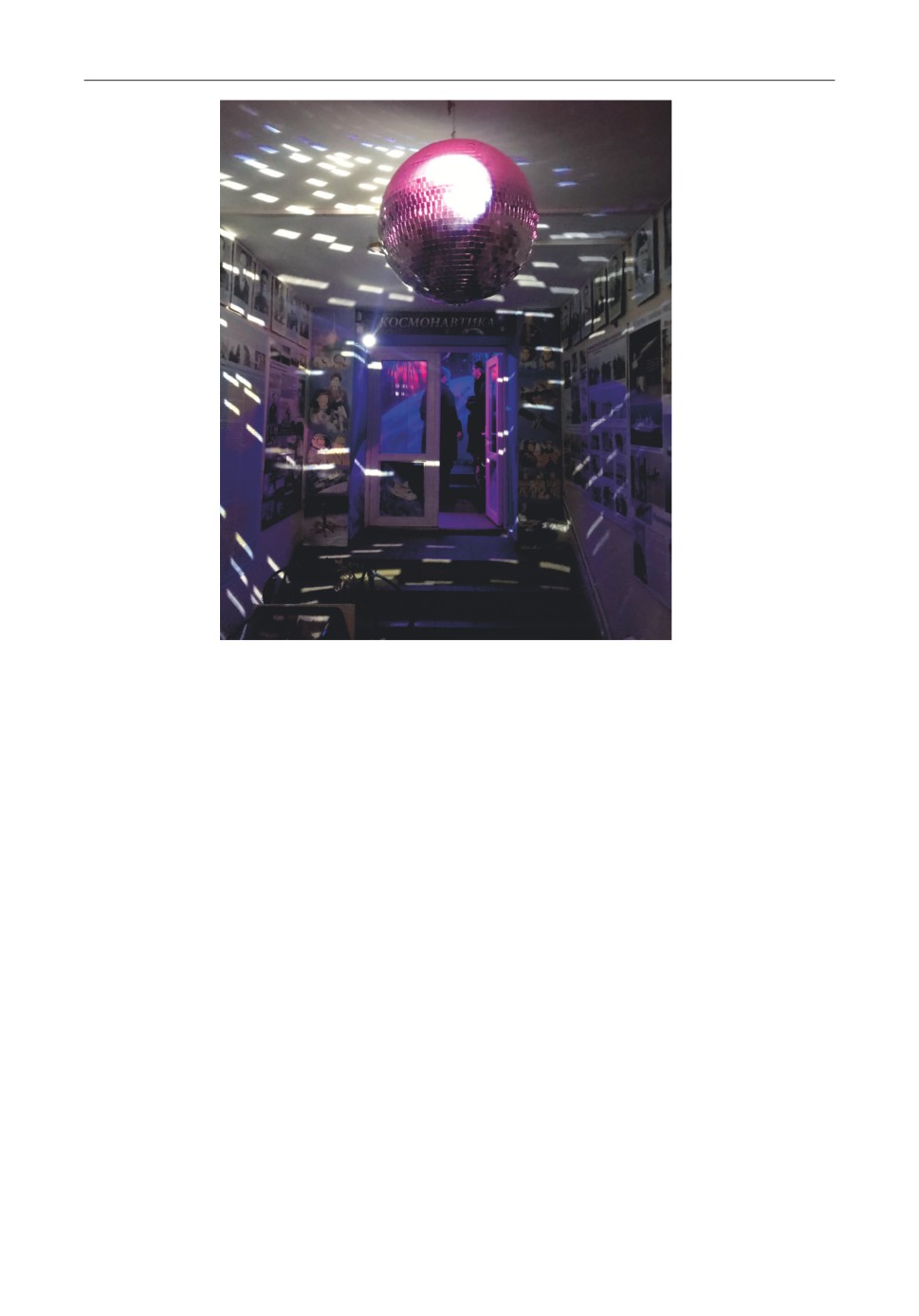

этим согласился и московский суд. Над могилой возвели православную часовню

с прозрачным куполом (см. Рис. 4). В автобиографии “чувашский сокол” написал:

“Мне часто снятся мое село Шоршелы и звезды над ними” (Николаев 1999: 132).

В Шоршелах говорят, что через этот купол Николаев видит звезды на небе. Мы

спросили Зою Степановну Антонову, хранительницу музея, о том, был ли веру-

ющим космонавт № 3. Она в ответ рассказала нам несколько историй о знаках,

которые дух космонавта подавал в музее:

16

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 4. В часовне Андрияна Николаева (c. Шоршелы, Чувашия). Фото автора, 2020 г.

Часто для меня он как будто живой. Я сама не знаю, я ведь видела его мертвого. Видела,

как хоронили… А кажется, и каждый день там бываю, в часовне, и кажется, он живой.

Знаете, тут становишься верующим, [потому что он] дает знаки. Вот 40 дней совпало с

днем полета, это 11 августа, а он 3 июля умер, а 40 дней как раз 11 августа. А вот 10-го, тут

ведь обычная могила была. И друзья из Звездного привезли портрет на металлический как

будто [неразборчиво], там вот, в раме его фотография. А на 40-й день вот эта рама упала.

Вот как это? Мы подумали, что уж он знак дает, что он уходит от нас. Вот тут верующим

становишься. А потом, значит, пришли на 40-й день уже. Рано мы тут собрались, детей

угощаем блинами, и взрослые прямо с семи часов. А у нас упала рама с портретом Гага-

рина. Вот это что означает? Стекло разбилось, люди там в зале - а стекло разбилось. И мы

уж подумали, значит, это они там встретились. Душа улетела, встретилась с Гагариным, и

все. Тут и становишься верующим (ПМА 2).

Через год Зоя Степановна была вместе со смотрительницей Ириной в музее

в день полета Николаева (15 августа). В холле зашевелился провод от электриче-

ского чайника, и женщины поняли, что нужно помянуть космонавта: “Шевелится

шнур, а это же никого там не было. А я говорю, Ира, сегодня же день полета, а

мы даже чай не пили. И мы зашли в мой кабинет, а там у нас недавно же День

памяти отмечали, там у нас и кагор, и водка. Мы пили кагор по рюмочке и пили

чай. Опять знак мы получили” (ПМА 2).

В саду музея в Шоршелах есть аллея, где известные космонавты, приез-

жавшие сюда, сажали именные деревья. Перед смертью “чувашского сокола”

заболело дерево, которое он посадил. По словам Зои Степановны, космонавт

Павел Попович знал, почему это случилось. В другой раз, когда заболело дерево

Поповича, Павел Романович сказал, что это из-за того, что у него умерла сестра.

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

17

“На дереве, которое посадил здесь, неужели это тоже сказалось?! Или это со-

впадение такое? Так что тут становишься верующим” (ПМА 2).

Эти истории открывают еще одну, совершенно не освещенную в академиче-

ском пространстве тему нечеловеческих Других в космических музеях. Без таких

таинственных историй сложно представить последний рубеж в малых музеях.

Часто духов и одержимость в антропологии и социальных науках объясняют че-

рез отсылку к социальным отношениям. Духи - это, например, овнешненные кол-

лективные представления (Дюркгейм 2018), а одержимость - результат адапта-

ции к меняющимся глобальным условиям в оккультных экономиках (Comaroff J,

Comaroff J.L. 1999) или подавленный голос женщины в традиционном обществе

(Snodgrass 2002). Куда более смелым шагом в антропологии является признание

духов в качестве реальных онтологических эффектов и самостоятельных сущно-

стей (Pedersen 2011; Кон 2018; Klima 2019). Кажется, описание малого музея без

космического анимизма будет неполным. Причем слово “космический” использу-

ется тут в двух смыслах: и как целостность мира, и как далекие миры. Возможно,

исследователям стоит быть более внимательными к космическим духам, которые

пытаются сообщить что-то, важное для нашего понимания полноты того, что мы

называем музейной культурой.

Заключение: фронтир и край

Репрезентация последнего рубежа в малых космических музеях имеет одну

особенность, на которую хотелось бы обратить внимание. Такие малые музеи

находятся в местах, которые называют краем. Здесь о космонавтах говорят как

о земляках и уроженцах этого края, говорят о том, что родной край взрастил их,

сделал теми, кем они стали. “Край” - не граница империи, не горизонт беско-

нечной Вселенной, а интимное, одушевленное, ограниченное место, где через

космический музей восприятие расширяется, и вся Вселенная становится до-

ступной. “Край” в музее представлен людьми, сообществами, вещами и духами.

Здесь есть подростковые граффити, детские колыбели, диско-шары, самодельные

проекторы и даже ушедшие на “ту сторону” космонавты, подающие знаки жи-

вым. Край населяют земляки, которые одновременно живут и своем городе или

селе, и на планете, и в бесконечной Вселенной. Земляки становятся землянами

благодаря космическим экспозициям. Малые музеи космонавтики не редуциру-

ют бесконечный космос к земному ограниченному месту (Messeri 2016). Они не

просто соединяют места разного масштаба на Земле и в космосе (Olson 2018).

Скорее в музеях космоса апмлифицируются земные места - в музее эти места

актуализируются и становятся заметными именно на фоне безмерного последне-

го рубежа. Космос, представленный в музее, делает маленький город, район или

село особенным местом, непохожим на другие.

Благодарности

Я хотел бы поблагодарить Центр экспериментальной музеологии и фонд V-A-C,

исследовательскую артель “Поле” и своих коллег по исследовательским коллабора-

циям Сергея Карпова, Евгению Горбаненко, Леонида Юлдашева и Макара Терешина.

Исследование выполнено в рамках проекта МОН РК АР08856485 «“Космос” в

культурном ландшафте Казахстана: социальное и культурное измерение».

Источники и материалы

Николаев

1999

- Николаев А. Притяжение Земли. Записки космонавта-3.

Чебоксары: Чувашия, 1999.

18

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Ребров, Ткачев 1983 - Ребров М.Ф., Ткачев А.В. Москва - космос: путеводитель.

М.: Московский рабочий, 1983.

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Николаевск Волгоградской

обл., август 2020 г.

ПМА 2 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Шоршелы Чувашской респу-

блики, сентябрь 2020 г.

ПМА 3 - Полевые материалы автора. Экспедиция в г. Жуковский Московской обл.,

февраль 2020 г.

ПМА 4 - Полевые материалы автора. Экспедиция в пос. Краснооктябрьский

(пригород Майкопа), Республика Адыгея, ноябрь 2021 г.

Научная литература

Арлазоров М. Циолковский. М.: Молодая гвардия, 1962.

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в

Австралии. М.: Элементарные формы, 2018.

Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: одомашнивание морских гре-

бешков и рыбаков залива Сен-Бриё // Социология власти. 2015. № 1. С. 196-231.

Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем

Пресс, 2018.

Лоу С.М. Пласа: политика общественного пространства и культуры. М.: Strelka Press, 2016.

Рынин Н.А. Межпланетные сообщения. Ракеты и двигатели прямой реакции (история,

техника, люди). Л.: Издание Н.А. Рынина, 1929.

Сивков Д.Ю. Доступ в космос: российские любительские технологии в изучении и

освоении космоса // Социология науки и техники. 2020а. № 3. С. 179-197.

Сивков Д.Ю. Места и масштабы: онтологии освоения космоса // Сибирские историче-

ские исследования. 2020б. № 1. С. 75-96.

Усова Н.Т., Костин А.В. (сост.) К.Э. Циолковский в воспоминаниях современников.

Тула: Приокское книжное изд-во, 1983.

Battaglia D. Coming in at an Unusual Angle: Exo-Surprise and the Fieldworking

Cosmonaut // Anthropological Quarterly. 2012. No. 4. P. 1089-1106.

Battaglia D., Valentine D., Olson V. Relational Space: An Earthly Installation // Cultural

Anthropology. 2015. No. 2. P. 245-256.

Brandau D. Peenemünde Contested: Remembering Second World War Technologies in

Rural East Germany from 1984 to 1992 // Journal of Educational Media, Memory, and

Society. 2022. No. 1. P. 98-127.

Chin Е. On Multimodal Anthropologies from the Space of Design: Toward Participant

Making // American Anthropologist. 2017. No. 3. P. 541-546.

Clifford J. Museums as Contact Zones // Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth

Century / Ed. J. Clifford. Cambridge: Harvard University Press, 1997. P. 188-219.

Collins S.G., Durington M., Gill H. Multimodality: An Invitation // American Anthropologist.

2017. No. 1. P. 1-5.

Comaroff J., Comaroff J.L. Occult Economies and the Violence of Abstraction: Notes from

the South African Postcolony // American Ethnologist. 1999. No. 2. P. 279-303.

Drake S., Chai H. Interview: David Valentine on the Possibility of Human Settlement in

on-the-possibility-of-human-settlement-in-space/?utm_source=assistant&utm_

medium=cpc&utm_campaign=message

Forsey M.G. Ethnography as Participant Listening // Ethnography. 2010. No. 4. P. 558-572.

Gerovitch S. Soviet Space Mythologies: Public Images, Private Memories, and the Making

of Cultural Identity. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015.

Howes M. Multisensory Anthropology // Annual Review of Anthropology. 2019. No. 48. P. 17-28.

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

19

Kilgore D.W.D. Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space. Philadelphia:

University of Pennsylvania Press, 2003.

Klima A. Ethnography #9. Durham: Duke University Press, 2019. |

Lassiter L.E. Collaborative Ethnography and Public Anthropology // Current Anthropology.

2005. No. 1. P. 83-106.

Launius R.D. Perfect Worlds, Perfect Societies: The Persistent Goal of Utopia in Human

Spaceflight // Journal of the British Interplanetary Society. 2003. Vol. 56. P. 338-349.

Lewis C.S. The Birth of the Soviet Space Museums: Creating the Earthbound Experience

of Space Flight During the Golden Years of the Soviet Space Programme, 1957-68 //

Showcasing Space / Ed. M. Collins. L.: Science Museum, 2005. P. 142-158.

Marcus G. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited

Ethnography // Annual Review of Anthropology. 1994. Vol. 24. P. 95-117.

Messeri L. Placing Outer Place: An Earthly Ethnography of Other Worlds. Durham: Duke

University Press, 2016.

Olson V. Into the Extreme: U.S. Environmental Systems and Politics beyond Earth.

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018.

Pedersen M.A. Not Quite Shamans: Spirit Worlds and Political Lives in Northern Mongolia.

L.: Cornell University Press, 2011.

Sammler K.G., Lynch C.R. Spaceport America: Contested Offworld Access and the

Everyman Astronaut // Geopolitics. 2021. No. 3. P. 704-728.

Siddiqi A. Privatising Memory: The Soviet Space Programme through Museums and

Memoirs // Showcasing Space / Ed. M. Collins. L.: Science Museum, 2005. P. 98-115.

Siddiqi A. The Red Rocket’s Glare: Spaceflight and the Soviet Imagination, 1857-1957.

Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Siddiqi A. From Cosmic Enthusiasm to Nostalgia for the Future: A Tale of Soviet Space

Culture // Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies / Eds.

E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, C. Scheide. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. P. 283-306.

Snodgrass J.G. A Tale of Goddesses, Money, and Other Terribly Wonderful Things: Spirit

Possession, Commodity Fetishism, and the Narrative of Capitalism in Rajasthan, India //

American Ethnologist. 2002. No. 3. P. 602-636.

Tutton R. Sociotechnical Imaginaries and Techno-Optimism: Examining Outer Space

Utopias of Silicon Valley // Science as Culture. 2021. No. 3. P. 416-439.

Vad Karsten M.M. Short-Term Anthropology: Thoughts from a Fieldwork Among Plumbers,

Digitalisation, Cultural Assumptions and Marketing Strategies // Journal of Business

Anthropology. 2019. No. 4. P. 108-125.

Valentine D. Atmosphere: Context, Detachment, and the View from above Earth // American

Anthropologist. 2016. No. 3. P. 511-552.

Valentine D. Gravity Fixes: Habituating to the Hhuman on Mars and Island Three // HAU:

Journal of Ethnographic Theory. 2017. No. 7. P. 185-209.

Valentine D., Olson V., Battaglia D. Extreme: Limits and Horizons in the Once and Future

Cosmos // Anthropological Quarterly. 2012. No. 4. P. 1007-1026.

R e s e a r c h A r t i c l e

Sivkov, D.Y. Native Land and Frontier in Small Space Museums [Krai i frontir

v malykh muzeiakh kosmosa]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 5, pp. 5-21.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

(82/1 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119571, Russia)

20

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Keywords

outer space, space museum, local community, grassroot, local community, DIY, native

land, frontier, earthlings, countrymen, countrywomen

Abstract

The article considers the prospects for research in small space museums. On the basis

of ethnographic data, obtained in a multimodal way within the anthropology of space

frame, the representation of the “last frontier” in small Russian museums is analyzed.

I focus on grassroots initiatives in exhibitions of space exploration and exploration.

Representatives of local communities, active visitors, mundane and DIY objects, and

even spirits together create a marked tension between the finite place - native land -

and the infinite space. Representations of the final frontier in small museums allow

visitors and community members to feel both earthlings as inhabitants of Earth, and

earthlings as inhabitants of the native land at the same time.

Funding Information

This research has been funded by the Science Committee of the Ministry of Education

and Science of the Republic of Kazakhstan [grant no. AP08856485]

References

Arlazorov, M. 1962. Tsiolkovskii [Tsiolkovsky]. Moscow: Molodaia gvardiia.

Battaglia, D. 2012. Coming in at an Unusual Angle: Exo-Surprise and the Fieldworking

Cosmonaut. Anthropological Quarterly 4: 1089-1106.

Battaglia, D., D. Valentine, and V. Olson. 2015. Relational Space: An Earthly Installation.

Cultural Anthropology 2: 245-256.

Brandau, D. 2022. Peenemünde Contested: Remembering Second World War Technologies

in Rural East Germany from 1984 to 1992. Journal of Educational Media, Memory, and

Society 1: 98-127.

Callon, M. 2015. Nekotorye elementy sotsiologii perevoda: odomashnivanie morskih

grebeshkov i rybakov zaliva Sen-Briio [Some Elements of a Sociology of

Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St-Brieuc Bay].

Sotsiologiia vlasti 1: 196-231.

Chin, Е. 2017. On Multimodal Anthropologies from the Space of Design: Toward Participant

Making. American Anthropologist. 3: 541-546.

Clifford, J. 1997. Museums as Contact Zones. In Routes: Travel and Translation in the Late

Twentieth Century, edited by J. Clifford, 188-219. Cambridge: Harvard University Press.

Collins, S.G., M. Durington, and H. Gill. 2017. Multimodality: An Invitation. American

Anthropologist: 1: 1-5.

Comaroff, J., and J.L. Comaroff. 1999. Occult Economies and the Violence of Abstraction:

Notes from the South African Postcolony. American Ethnologist 2: 279-303.

Drake, S., and H. Chai. 2020. Interview: David Valentine on the Possibility of Human

david-valentine-on-the-possibility-of-human-settlement-in-space/?utm_

source=assistant&utm_medium=cpc&utm_campaign=message

Durkheim, E. 2018. Elementarnye formy religioznoi zhizni: totemicheskaia sistema v

Avstralii [The Elementary Forms of Religious Life]. Moscow: Elementarnye formy.

Forsey, M.G. 2010. Ethnography as Participant Listening. Ethnography 4: 558-572.

Gerovitch, S. 2015. Soviet Space Mythologies: Public Images, Private Memories, and the

Making of Cultural Identity. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Howes, M. 2019. Multisensory Anthropology. Annual Review of Anthropology 48: 17-28.

Kilgore, D.W.D. 2003. Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Klima, A. 2019. Ethnography #9. Durham: Duke University Press.

Сивков Д.Ю. Край и фронтир в малых музеях космоса

21

Kohn, E. 2018. Kak mysliat lesa: k antropologii po tu storonu cheloveka [How Forests

Think: Toward an Anthropology Beyond the Human]. Moscow: Ad Marginem Press.

Lassiter, L.E. 2005. Collaborative Ethnography and Public Anthropology. Current

Anthropology 1: 83-106.

Launius, R.D. 2003. Perfect Worlds, Perfect Societies: The Persistent Goal of Utopia in

Human Spaceflight. Journal of the British Interplanetary Society 56: 338-349.

Lewis, C.S. 2005. The Birth of the Soviet Space Museums: Creating the Earthbound Experience

of Space Flight During the Golden Years of the Soviet Space Programme, 1957-68.

In Showcasing Space, edited by M. Collins, 142-158. London: Science Museum.

Low, S.M. 2016. Plasa: politika obshchestvennogo prostranstva i kul’tury [On the Plaza:

The Politics of Public Space and Culture]. Moscow: Strelka Press.

Marcus, G. 1994. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited

Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95-117.

Messeri, L. 2016. Placing Outer Place: An Earthly Ethnography of Other Worlds. Durham:

Duke University Press.

Olson, V. 2018. Into the Extreme: U.S. Environmental Systems and Politics beyond Earth.

Minneapolis: University of Minnesota Press.

Pedersen, M.A. 2011. Not Quite Shamans: Spirit Worlds and Political Lives in Northern

Mongolia. London: Cornell University Press.

Rynin, N.A. 1929. Mezhplanetnye soobshcheniia. Rakety i dvigateli priamoi reaktsii (istoriia,

tekhnika, liudi) [Interplanetary Flight and Communication: Direct Reaction Rockets and

Engines (History, Technology, People)]. Leningrad: Izdanie N.A. Rynina.

Sammler, K.G., and C.R. Lynch. 2021. Spaceport America: Contested Offworld Access and

the Everyman Astronaut. Geopolitics 3: 704-728.

Siddiqi, A. 2005. Privatising Memory: The Soviet Space Programme through

Museums and Memoirs. In Showcasing Space, edited by M. Collins, 98-115.

London: Science Museum.

Siddiqi, A. 2010. The Red Rocket’s Glare: Spaceflight and the Soviet Imagination,

1857-1957. Cambridge: Cambridge University Press.

Siddiqi, A. 2011. From Cosmic Enthusiasm to Nostalgia for the Future: A Tale of Soviet Space

Culture. In Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies, edited by

E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, and C. Scheide, 283-306. New York: Palgrave Macmillan.

Sivkov, D.Y. 2020. Dostup v kosmos: rossiiskie liubitel’skie tekhnologii v izuchenii i

osvoenii kosmosa [Access to Space: Russian Amateur Technology in Space Research

and Exploration]. Sotsiologiia nauki i tekhniki 3: 179-197.

Sivkov, D.Y. 2020. Mesta i masshtaby: ontologii osvoeniia kosmosa [Scales and Places:

Ontologies of Space Exploration]. Sibirskie istoricheskie issledovaniia 1: 75-96.

Snodgrass, J.G. 2002. A Tale of Goddesses, Money, and Other Terribly Wonderful Things:

Spirit Possession, Commodity Fetishism, and the Narrative of Capitalism in Rajasthan,

India. American Ethnologist 3: 602-636.

Tutton, R. 2021. Sociotechnical Imaginaries and Techno-Optimism: Examining Outer Space

Utopias of Silicon Valley. Science as Culture 3: 416-439.

Usova, N.T., and A.V. Kostin, eds. 1983. K.E. Tsiolkovskii v vospominaniiah sovremennikov

[K.E. Tsiolkovsky in Memoirs of Contemporaries]. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Vad Karsten, M.M. 2019. Short-Term Anthropology: Thoughts from a Fieldwork Among

Plumbers, Digitalisation, Cultural Assumptions and Marketing Strategies. Journal of

Business Anthropology 4:108-125.

Valentine, D. 2016. Atmosphere: Context, Detachment, and the View from above Earth.

American Anthropologist 3: 511-552.

Valentine, D. 2017. Gravity Fixes: Habituating to the Human on Mars and Island Three.

HAU: Journal of Ethnographic Theory 7: 185-209.

Valentine, D., V. Olson, and D. Battaglia. 2012. Extreme: Limits and Horizons in the Once

and Future Cosmos. Anthropological Quarterly 4: 1007-1026.