ДИСКУССИЯ

ВЕЩИ, АФФЕКТЫ И ЭКОЛОГИЯ РАЗУМА:

О МАТЕРИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ

С.В. Соколовский

Сергей Валерьевич Соколовский

|

|

sokolovskiserg@gmail.com | д. и. н., главный научный сотрудник | Институт этноло-

гии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ключевые слова

экология памяти, когнитивная микрониша, артефакты, аффекты, эвокативные объ-

екты, ближняя среда, экстенсии, распределенное сознание, материальная культура,

домашние вещи, политика идентичности

Аннотация

В статье рассматривается малоисследованная область пересечения когнитивно-

аффективной экологии и индивидуальной политики идентичности - интенциональ-

ные изменения ближайшей среды, (ре-)конструирование ее когнитивных (включая

мнемонические) и аффективных составляющих, реализуемые в ходе динамического

взаимодействия с вещным и социальным контекстами повседневности. Описывае-

мые явления до сих пор, насколько известно, не рассматривались в контексте инди-

видуальной политики идентичности. В задачи статьи входит привлечение внимания

исследователей идентичности к роли когнитивно-аффективных аспектов вещной

среды в реализации этой политики, разработка соответствующего аналитического

словаря для концептуализации возникающей в данном контексте проблематики и

обсуждение существующих типологий артефактов в рамках политики идентичности

на индивидуальном уровне.

Информация о финансовой поддержке

Статья подготовлена в рамках гранта Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации (№ соглашения: 075-15-2022-328)

Статья поступила 28.05.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 26.07.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума: о материальных аспектах политики идентично-

EDN: HZZHVK

Sokolovskiy, S.V. 2022. Veshchi, affekty i ekologiia razuma: o material’nykh aspektakh politiki

identichnosti [Things, Affects and the Ecology of Mind: On Material Aspects of Identity Politics].

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

58

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Ему было интересно рассмотреть жилище этого нео-

быкновенного человека. Он думал отыскать в нем свой-

ства самого хозяина, - как по раковине можно судить,

какого рода в ней сидела устрица или улитка.

(Гоголь Н. Мертвые души)

Принадлежащие нам вещи являются отражением и ос-

новным вкладчиком в наши идентичности.

(Belk 1988: 139)

редметом антропологии на всех стадиях ее эволюции оставался человек

и его деятельность, включая ее совокупный результат - культуру. Этот из-

П

начально холистский и антиредукционистский проект по мере развития

антропологических специализаций был заменен серией редукций, в которых че-

ловек и культура в каждой из них трактовались значительно ýже. Например, в

экономической антропологии человек предстает в качестве Homo œconomicus, а

его поведение рассматривается как детерминированное рациональным выбором

преследование собственного интереса, при этом сам такой выбор трактуется ис-

ключительно менталистски. В биоантропологии и этологии человека, наоборот,

доминирует тело (организм), а человеческое поведение предстает как комплекс

закрепленных эволюцией генетически детерминированных поведенческих пат-

тернов. Оба примера демонстрируют единство, поскольку опираются на картези-

анское противопоставление тела и разума. Аналогичным образом представления

о культуре оказываются либо менталистскими (сведение культуры к репрезента-

циям - представлениям о мире и обществе или ее трактовке как семиосферы),

либо исключительно материалистскими, что было характерно для определенного

периода исследований материальной культуры. Представление о человеке или

культуре как динамическом единстве когнитивных, аффективных и материаль-

ных (экологических) процессов остается нереализованным во множестве обла-

стей специализированного антропологического знания.

Целью этой статьи является привлечение внимания исследователей, в частно-

сти антропологов, к концепциям распределенных способностей (в основном ког-

нитивных и аффективных), их экологии (или, скорее, микроэкологий) и, главное,

к их очевидно недостаточно исследованным связям с политикой идентичности,

т.е. к проблематике, на границе между политическими и когнитивными науками,

а также философией сознания и антропоэкологией. В задачи статьи входит про-

яснение функционирования таких распределенных когнитивно-экологических

систем на примере памяти, воображения и аффекта в их отношениях с индивиду-

альной политикой идентичности.

“Экология разума”: истоки концепции

распределенного сознания

Для анализа связей между перечисленными выше концепциями необходимо

иметь некоторое представление о ходе дискуссий о так наз. расширенном или

дополненном сознании (в англ. терминологии extended, augmented mind), а также

общую ориентацию в онтологиях искусственных и природных объектов, на кото-

рые опираются исследователи когнитивной экологии (ср.: Clark 2008; Heersmink

2013; Menary 2010).

Пальму первенства в отношении исследований распределенного разума1 в фи-

лософии сознания принято отдавать Энди Кларку, британскому автору серии ра-

бот по философии когнитивных наук. Наиболее цитируемой остается его статья,

написанная в соавторстве с Дэвидом Чалмерсом (Clark, Chalmers 1998), в которой

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

59

авторы отстаивают позицию, обозначенную впоследствии как активный экстер-

нализм - наименование, подчеркивающее активную роль среды в когнитивных

процессах, причем речь идет не просто о каузальных связях между нейронными

процессами и элементами среды, а о конститутивной роли средовых элементов

для сознания, т.е. о системе взаимной каузации (ср.: Menary 2010: 2-4; Kirchhoff

2014). Дискуссии со сторонниками нейроцентризма (цереброцентризма) стар-

товали, однако, задолго до выхода этой статьи. Антропологи могут предложить

свою версию генеалогии идеи распределенного сознания, восходящую к работам

Грегори Бейтсона2, написанным им в период 1940-1960-х годов и собранным в

книге “Экология разума” (Bateson 1978). Уже название книги отсылает к идее

тесной связи человеческого интеллекта с окружающей средой, а вкупе с пред-

ложенным автором обоснованием фундаментального характера связей между

разумом, организмом и средой (см. очерк об эпистемологии кибернетики: Ibid.:

229-232) мы получаем оригинальную концепцию распределенного сознания.

Бейтсон прямо утверждает, что ментальный мир не ограничивается кожей. Более

того, он утверждает, что индивидуальный разум имманентен не только телу, “но

также каналам сообщений (pathways and messages) вне тела” (Ibid.: 326). В своем

докладе “Патология эпистемологии”, представленном на проходившей в 1969 г.

на Гавайях конференции по проблемам психического здоровья, почти за 30 лет до

выхода статьи Кларка и Чалмерса, он заявляет:

…давайте спросим, думает ли компьютер. Я бы сказал, что нет. То, что “думает” и “приме-

няет пробы и ошибки” - это система “человек плюс компьютер плюс окружающая среда”.

Линии, разграничивающие человека, компьютер и окружающую среду - чисто искусствен-

ные, фиктивные. Эти линии проходят поперек проводников, вдоль которых передается

информация (различие). Они не являются границами мыслительной системы. Методом

“проб и ошибок” думает система “человек плюс окружающая среда” (Бейтсон 2000: 448).

Кларк и Чалмерс в своей программной статье не упоминают работ Бейтсо-

на, однако они ссылаются на хорошо знакомого с его идеями Эдвина Хатчинса,

ученика Роя Д’Андраде, основателя когнитивной антропологии. Хатчинс цити-

рует положения из заключительных разделов “Экологии разума” (Hutchins 1995:

291-293). В своем исследовании средств навигации военного корабля он показы-

вает, что когнитивные операции реализуются распределенно в ходе взаимодей-

ствия множества акторов, включающих как людей, так и различные инструменты

и устройства, рассматриваемые в качестве когнитивных артефактов. Его кон-

цепция весьма близка позиции Бейтсона, считавшего, что разум имманентен не

только системам “мозг плюс тело” (утверждение, развитое впоследствии в кон-

цепциях так наз. embodied cognition - воплощенного, или интегрированного с те-

лом, интеллекта), но и значительно более широкой системе “человек плюс среда”

(Bateson 1978: 230).

Взгляд на взаимоотношения сознания и материальной культуры как единой

системы постепенно обретал поддержку также среди археологов и психологов

разных специализаций. В археологии, например, в начале 2000-х годов сфор-

мировалась так наз. материально ангажированная теория (Materially Engaged

Theory, MET), основанная на концепции распределенного сознания и некото-

рых постулатах энактивизма - теории сознания, противостоящей как картези-

анскому репрезентационализму, так и аналитической философии сознания (ср.:

Malafouris 2013; Varela et al. 2013). Психологи предприняли попытку обоснова-

ния собственной генеалогии синтеза интеллекта и аффективности, с одной сторо-

ны, и среды - с другой, усмотрев истоки такой интеграции в работах основателя

Völkerpsychologie Вильгельма Вундта (Wundt 1910-1920). В частности, некото-

рые из них увязывают его трактовку высших психических функций с отдельны-

60

Этнографическое обозрение № 5, 2022

ми утверждениями концепции распределенного интеллекта (ср.: Cole, Engestrom

1993)3. Еще одно, с моей точки зрения, более убедительное представление об

истоках экстерналистской позиции связано с работами американских прагмати-

стов Уильяма Джеймса и Джона Дьюи (ср.: Chemero, Käufer 2016; Vaesen 2014).

Дьюи более последовательно, нежели Джеймс (тоже, впрочем, писавший о ма-

териальности Я), критиковал дихотомию “тело-мозг”. В своей работе “Очерки

экспериментальной логики” он утверждает:

Мышление, или обретение знания, совсем не является, как это часто полагают, кабинет-

ным занятием. Причина, по которой оно им не является, обнаруживается в том, что оно

не является событием, происходящим исключительно в коре (cortex) или в коре и органах

речи. Мышление включает исследование, благодаря которому добываются необходимые

сведения, и физический анализ, в результате которого эти сведения уточняются. Оно вклю-

чает чтение, помогающее освоить информацию, слова, с которыми мы экспериментируем,

и калькуляции, с помощью которых мы разрабатываем выдвигаемые концепции или ги-

потезы. Руки и ноги, всевозможные аппараты и устройства (apparatus and appliances of all

kinds) являются в той же мере его частью, что и изменения в мозге (курсив мой. - С.С.)

(Dewey 1916: 14).

Из этого следует, что для Дьюи мышление включало в качестве своих не-

отъемлемых составляющих не только мозг и тело, но и элементы окружающей

вещной среды как продолжения (экстенсии) чувствующего и мыслящего агента.

Тематически вся эта группа идей связана не только с современными фило-

софскими и социологическими подходами к концептуализации способностей,

умений, привычек и т.п. (как известно, сами способности часто рассматриваются

как конкретные констелляции умений и привычек, телесных диспозиций и на-

выков), но и, например, с разрабатываемой в когнитивной психологии теорией

“обусловленного контекстом”, иными словами, ситуационного научения и позна-

ния (situated cognition). Этот контекст, включающий, как правило, разнообраз-

ные артефакты, играет важнейшую роль в процессе овладения речью и изучается

детскими психологами, а также специалистами по разработке человеко-машин-

ного интерфейса и инструментария для автоматического распознавания речи и

систем искусственного интеллекта. Следует также отметить, что под рубрикой

situated cognition скрывается семейство подходов, сторонники которых продол-

жают дискуссию об их относительных достоинствах и недостатках. Это так наз.

(технически или биотехнологически) улучшенное (англ. enhanced), расширенное

(extended), распределенное (distributed), телесно интегрированное (embodied),

включенное в деятельность (enacted) и опосредованное (mediated) сознание/ин-

теллект. В рамках этих концепций контекстуализация памяти выражается в таких

терминах, как “укорененность” (embeddedness, embedded memory) и “включен-

ность” (entanglement, entangled memory), отражающих ее интеграцию со средой

и зависимость от материальных объектов (ср.: Munteán et al. 2017). Нередко все

эти направления в философии сознания, когнитивных науках, теориях обучения

и деятельности объединяются под рубрикой так наз. экстернализма психических

функций или когнитивной экологии. Следует, однако, иметь в виду, что сама по

себе контекстуализация когнитивных функций может интерпретироваться лишь

как поддержка этих функций, находящих опору (scaffolding, props) во внешнем

мире, что отражает весьма умеренный взгляд, в соответствии с которым когни-

тивные функции осуществляются исключительно за счет работы нейронных

структур либо телесно интегрированного мозга (системой “тело плюс мозг”), т.е.

не выходят за конвенциональные границы организма.

Перечисленные термины, используемые для обозначения соответствующих

подходов, могут служить хорошим ориентиром для определения позиции ис-

пользующих их авторов. Дьюи, Бейтсон и Кларк4, например, как уже упомина-

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

61

лось выше, отстаивали более радикальную версию контекстуализации познания,

а именно, включали в границы когнитивных систем элементы ближней среды,

т.е. трактовали артефакты как конститутивные элементы мышления, его орга-

нические составляющие - экстенсии5. Всю эту обширную проблематику вряд ли

можно охватить в рамках одной статьи, поэтому фокусом рассмотрения в данном

случае станет роль артефактов в создании “ближних сред” (микрониш) и расши-

рений (экстенсий), а также когнитивно-аффективные способности в их связи с

индивидуальной политикой идентичности6.

О типологиях артефактов

Для понимания основ функционирования распределенных когнитивно-

аффективных систем и роли, которую играют в них вещи, животные и люди, сле-

дует иметь представление не только об истории исследований этих систем, кото-

рая пунктирно обозначена выше7, но и о существующих в этой области типоло-

гиях и таксономиях. Знание оснований, по которым исследователи группируют

артефакты, позволяет лучше понять особенности функционирования аффектив-

но-когнитивных ниш, устройство которых, в свою очередь, играет важную роль в

индивидуальной политике идентичности.

В литературе (не обязательно обращающейся к экологии человеческих спо-

собностей и проблемам локализации когнитивных и аффективных систем и их

границ) представлено несколько таксономий артефактов и, в частности, эвока-

тивных и когнитивных объектов (ср.: Heersmink 2013, 2021; Lizardo 2021; Turkle

2007; Colombetti 2020; Viola 2021; Мортон 2019) и различающихся по своим

основаниям типологий форм интеграции организма и среды (ср.: De Vignemont

2011; De Preester 2011; Соколовский 2017, 2018). Следует заметить, что не все

распределенные когнитивно-аффективные системы с необходимостью включают

артефакты, некоторые из них охватывают лишь людей, а некоторые - людей, при-

родные объекты и гибридные искусственно-естественные целостности (напр.,

модифицированные природные материалы)8. В археологии природные объекты

(натурофакты), используемые людьми в качестве инструментов, иногда выделя-

ются в отдельный класс так наз. экофактов (ecofacts).

Разработка онтологии артефактов пока отстает от других областей онтологи-

ческих исследований. Занимавшийся этой проблематикой американский фило-

соф Рэндалл Диперт9 в одной из своих работ описал ситуацию с определением

онтологического статуса артефактов - он считал ее совершенно неудовлетвори-

тельной. Как и в антропологии, здесь существовала тенденция начинать с рас-

смотрения конкретных типов или видов артефактов без предварительного опре-

деления самого понятия артефакта10. Диперт приводит пример лингвистики как

специализированной теории особого класса артефактов - высказываний, текстов,

предложений, - именно по названной им причине весьма поздно обратившейся

к разработке теории речевой деятельности (Dipert 1995: 119). Еще более заслу-

живающей нашего внимания является вторая из названных Дипертом причин:

доминирование в англо-американской аналитической философии XX в. натура-

листского, или позитивистского, подхода к таким объектам, обусловившее их

рассмотрение исключительно как объектов физических (Ibid.).

В советской этнографии аналогом такого взгляда было резкое разделение сфер

духовной и материальной культуры, как если бы предметы материальной культуры

не отражали интенции, воли, эстетических и этических взглядов их изготовителей

и пользователей, т.е. не являлись в этом смысле одновременно и “духовными”.

Понятно, что редукционистское рассмотрение артефактов как исключительно фи-

зических объектов препятствовало пониманию их особого онтологического ста-

62

Этнографическое обозрение № 5, 2022

туса, поскольку не выделяло их в онтологическом отношении среди природных

объектов, превращая, таким образом, в подкласс редких в масштабе Вселенной

физических объектов - и не более того. Диперт справедливо отмечает, что при

таком рассмотрении исследователи артефактов были склонны разделять их харак-

теристики на два класса: физические и наблюдаемые, с одной стороны, и пси-

хологические (исторические, реляционные) ненаблюдаемые свойства - с другой,

что и свидетельствовало о скрытой повестке этой метафизики, обусловленной

исходным позитивистским посылом (Ibid.: 131-132). Наконец, если даже кто-то

из философов начинал с дефиниции артефакта, он не уделял этому должного вре-

мени и внимания, используя понятия (как, напр., причина, объект, вера, мысль,

действие), которые не только сами нуждаются в определении, но в отношении

которых существует множество противоречащих друг другу позиций, причем в

самóй дефиниции позиция ее автора в отношении этих сложно устроенных поня-

тий никак не обозначалась (Ibid.). Похожая ситуация встречается и среди антро-

пологов, нередко удовлетворяющихся определениями, в которых используются

представления и понятия, заимствованные из обыденного языка, впоследствии

никак не комментируемые, как если бы они были абсолютно ясными.

Следует также помнить, что объемы понятий артефакт и вещь не вполне

совпадают. Оба понятия содержат значительно отклоняющиеся от своих прото-

типов маргинальные случаи: можно обнаружить множество “не вполне веще-

ственных” объектов как среди артефактов (напитки и сыпучие вещества - крупа,

сахар, опилки; тропинка в поле или лесная дорога, само поле или фруктовый сад;

рукотворный ландшафт; след ноги на песке; татуировка; музыкальные произве-

дения; стихи; молитвы; театральные постановки; социальные институты типа

брака; наконец, язык как средство коммуникации), так и среди вещей, во всяком

случае, как они полагаются в некоторых философских традициях (здесь я заим-

ствую примеры у Хайдеггера: облако, парящий коршун, глыба земли в поле, сам

Господь Бог и мир в целом) (Хайдеггер 2008 [1935]). Некоторые авторы выделяют

также так наз. внутренние артефакты, например, особым образом устроенное

“видение”, т.е. умозрение или оптику11. Однако область пересечения понятий

артефакт и вещь остается довольно обширной и включает все предметы домаш-

него обихода (домашние вещи) и значительную часть повседневно встречающих-

ся объектов, поскольку люди привыкли жить в искусственно создаваемой ими

самими среде и уже практически не могут обходиться без нее.

Естественные языки за рамками профессиональных словарей также содержат

множество терминов, обозначающих отдельные классы артефактов. Например,

в русском языке, помимо родовых терминов, охватывающих всю совокупность

домашних вещей - (движимое) имущество, (нажитое) добро, пожитки, скарб,

барахло, рухлядь, - существуют и обозначения для отдельных классов вещей -

утварь, посуда, мебель (обстановка), (бытовая) техника, инструменты (включая му-

зыкальные), библиотека, (семейный) архив (включая фото), бумаги (документы),

одежда, обувь, белье (постель), шитье, лекарства (аптечка), безделушки и проч.

Какие-то из предметов обихода с трудом вписываются в перечисленные классы,

кроме самых широких, и тогда наименование класса совпадает с наименованием

самого предмета (иконы, ковры, портьеры). Революция в быту и новые технологии

постоянно пополняют эти перечни движимого имущества. Среди домашних вещей

появился не только спортинвентарь, но и многочисленные цифровые устройства

(домашние кинотеатры, компьютеры, игровые приставки, смартфоны, ридеры и

проч.) и (полу-)автоматизированные хозяйственные приборы (роботы-пылесосы,

стиральные машины, умные холодильники и кофеварки и т.д.).

Во всем этом многообразии выделяются памятные (memorabilia) и вызываю-

щие эмоциональный отклик предметы домашнего обихода (эвокативные объекты,

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

63

любимые вещи), играющие особую роль в биографических нарративах членов се-

мьи и в силу этого имеющие прямое отношение к политике идентичности на ее

персональном уровне. С ней тесно связанными оказываются также и подчеркива-

ющие статус владельца вещи. По аналогии с демонстративным потреблением их

можно назвать демонстративными (или статусными) артефактами. Известными

примерами являются некоторые марки дорогих наручных часов, смартфонов, авто-

мобилей, дизайнерские одежда и обувь, ювелирные украшения, антикварные вещи

и коллекции и т.п. У статусных или демонстративных вещей есть противополож-

ность: вещи, которые прячут или убирают подальше - старые, изношенные или

редко используемые. Такие редко востребуемые вещи хранятся в особых местах (в

сараях, кладовках, чуланах, шкафах, комодах и сундуках, на антресолях) и имену-

ются в естественных языках “хламом”, “скарбом”, “рухлядью”, “всякой всячиной”

(иногда даже “мусором”) и “мелочевкой” (к последней часто относят материалы

для ремонта - гвозди, шурупы, гайки, провода и проч., в которых даже у жителей

крупных городов с развитой системой услуг иногда возникает надобность).

Помимо уже упомянутого разделения вещей на классы артефактов, натуро-

фактов и экофактов или на группы когнитивных и эвокативных артефактов не-

которые исследователи предлагают более детальные таксономии. Например, ав-

стралийский философ Ричард Хеерсминк, анализируя семейство когнитивных

артефактов, предлагает на основе выполняемых ими функций выделять в рамках

этого семейства два рода - репрезентационные (“замещающие” или представ-

ляющие реальность) и нерепрезентационные (экологические), а каждый род, в

свою очередь, подразделять на виды: первый - на иконические, индексикальные

и символические, второй - на пространственные и структурные когнитивные

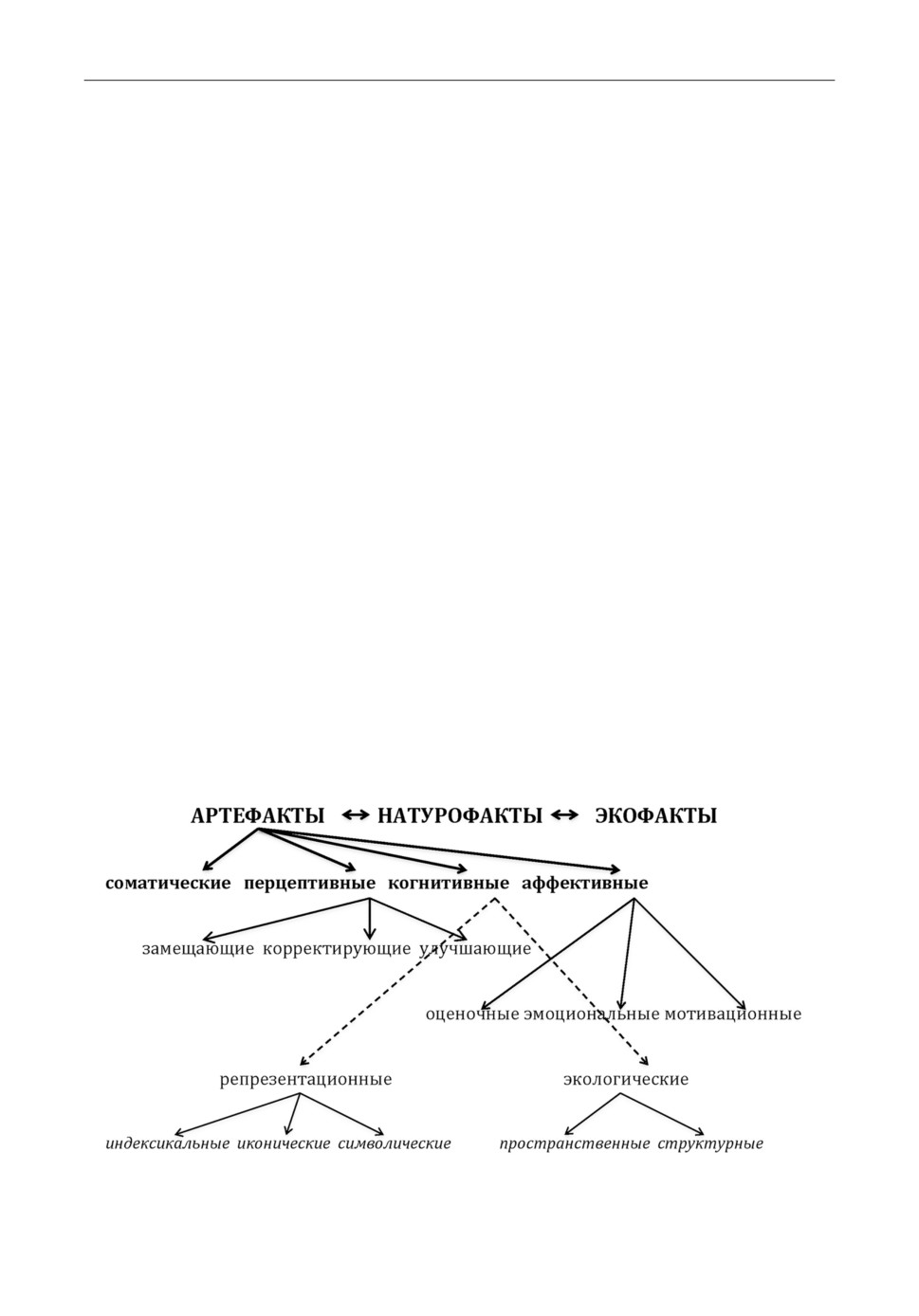

артефакты (Heersmink 2013)12 (см. Рис. 1).

При разработке этой таксономии Хеерсминк решал двойную задачу: сгруп-

пировать когнитивные артефакты с похожими информационными свойствами и

учесть их взаимные отличия в рамках конкретных когнитивных действий (Ibid.:

466). Таким образом, в фокусе его внимания оказываются информационные

и функциональные свойства рассматриваемого им класса артефактов. Вслед за

Рис. 1. Классификация артефактов (адаптировано из: Lizardo 2021)

64

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Чарльзом Пирсом Хеерсминк предлагает разделить все репрезентационные ар-

тефакты на иконические (или знаковые), индексикальные и символические, хотя и

отмечает, что конкретные артефакты могут совмещать свойства всех этих видов,

так что имеет смысл говорить лишь о преобладании у них тех или других харак-

теристик. Иконические артефакты характеризует изоморфизм между артефактом

и замещаемым или представляем им фрагментом реальности. Карты, диаграммы,

чертежи, графы, модели, рисунки, фотографии структурно изоморфны репрезен-

тируемым ими объектам. Индексикальные артефакты имеют прямую каузальную

связь со своими объектами: флюгер (или ветровой конус) на летном поле указы-

вает направление ветра, как и шкала термометра - температуру жидкости, газа

или тела, с которыми он оказывается в контакте. Наконец, связь символических

артефактов с представляемыми или замещаемыми ими объектами определяется

консенсусом или логикой. Все алфавиты и записанные ими тексты, музыкальные

и балетные нотации, математические формулы и т.п. относятся к этой группе.

Род экологических (нерепрезентативных) артефактов представлен вещами, не

отсылающими к другим вещам и не замещающими их, но работающими за счет

своих пространственных или структурных характеристик в качестве элементов

наших когнитивных операций. Примерами экологических артефактов могут слу-

жить раскрытая на нужной странице книга, что позволяет читать ее с того места,

где мы остановились (схожим путем работают закладки в браузерах), лежащие

на своем месте ключи или другие нужные предметы, что экономит нам время,

не заставляя всякий раз заново вспоминать, где лежит необходимая вещь. Анало-

гичным образом работают и системы хранения файлов, которые мы организуем

в своих персональных компьютерах: система вложенных папок, как и система

книжных полок в домашней библиотеке, позволяет нам легко обнаруживать нуж-

ные файл или книгу, разгружая нашу память. На пространственной организации

артефактов, облегчающей операции с ними, построены, например, линии сборки

машин и сложных приборов (автомобилей, часовых механизмов и т.п.), а на изу-

чении принципов этой организации - такая дисциплина, как эргономика.

К обширному классу когнитивных артефактов относятся линейки, обычные

и логарифмические, уже подзабытые и вышедшие из употребления транспор-

тиры и аршины, вообще все измерительные приборы - от домашних счетчиков

электричества и воды до наручных часов и будильников, а также обычные тетра-

ди или блокноты, книги, все устройства для записи и воспроизведения звуков,

образов и текстов, все средства ориентации в пространстве - карты, компасы,

навигаторы или соответствующие им приложения в смартфонах, а из вещей за

пределами дома - светофоры, таблички с номерами домов и названиями улиц,

нагрудные значки с именами и фамилиями, например, у продавцов и официантов,

ресторанные меню и даже узелок на носовом платке, который завязывала моя ба-

бушка, чтобы не забыть сделать что-то, и еще тысяча и одна вещь, облегчающие

нашу память и ориентацию в калейдоскопе бытовых ситуаций. Без всех этих изо-

бретений наши когнитивные практики выглядели бы совершенно иначе и, скорее

всего, совсем не отличались бы от когнитивных практик животных других видов

(ср.: Tomasello, Call 1997).

Многие из приведенных выше примеров сфокусированы на памяти. Одна-

ко и прочие способности и умения человека опираются на артефакты, техносре-

ду и культуру как распределенные и объединенные с телом и разумом системы,

обеспечивающие не только успех в достижении целей и решении повседневных

задач, но и выживание человечества в целом. Чтобы подтвердить этот тезис, об-

ратимся к еще одной области человеческих сознания и телесности - аффектам,

чувствам, эмоциям и эмоциональным атмосферам. Нуждаются ли они в матери-

альных экстенсиях как необходимых элементах своей реализации?

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

65

Вещи и эмоции

Эмоциональное влияние вещей на повседневность оказалось недостаточно

изученным по ряду причин; о них выразительно пишет автор серии книг по циф-

ровой антропологии и STS Шерри Тёркл:

Признание власти вещей (objects) досталось нелегко. За сдержанностью в исследованиях

вещей как основы эмоциональной жизни, возможно, стояло чувство, что ты исследуешь

материализм, поносимый как чрезмерность, или коллекционерство, рассматриваемое как

слабость, или фетишизм, расцениваемый как извращение. За сдержанностью в исследо-

ваниях вещей как основы для мышления стояла ценность, которой наделялся, по крайней

мере в западной традиции, пропозициональный способ познания. Абстрактное рассужде-

ние в науке традиционно признавалось в качестве канона и стандарта мышления, и многие

считали его синонимом знания вообще (Turkle 2007: 6).

Вышедшей под редакцией Тёркл сборник статей “Эвокативные объекты:

вещи, которые помогают нам думать” состоит из нескольких разделов, в каждом

из которых рассматриваются вещи, позволяющие творить, дисциплинировать

себя и организовывать собственную жизнь, погружаться в историю и исполнять

желания, переживать кризисы взросления и невзгоды, в том числе потерю род-

ных и близких, предаваться воспоминаниям и медитировать. Авторы вошедших

в этот сборник очерков описывают вещи, которые их трогали или вызывали у них

сильные чувства.

Однако и до выхода этой книги появлялись отдельные работы, где в фокусе

внимания оказывалось именно аффективное отношение людей к вещам. Спо-

собность вещей вызывать сильные эмоции была подмечена давно и издревле

использовалась различными ремесленниками, а сегодня эксплуатируется архи-

текторами, дизайнерами, декораторами, парфюмерами, кутюрье, ювелирами,

художниками и скульпторами, что, разумеется, не могло не вызвать интерес у

ученых самых разных специальностей - историков, философов, психологов, эко-

номистов, социологов и антропологов. Особое внимание в этой связи уделялось

темам коллекционирования (ср.: Elsner, Cardinal 1994; Bracken et al. 2013; Moist,

Banash 2013), роскоши (ср.: Berry 1994; Суджич 2015) и связанных с акцентиро-

ванным отношением к вещам психическим расстройствам (фетишизму, клептома-

нии, патологическому накопительству - хордингу, шопоголизму, силлогомании -

синдрому Плюшкина, диспозофобии и др.). Одним из ранних опытов изучения

отношения к домашним вещам стало исследование психологов и социологов

Чикагского университета, которые в середине 1970-х годов провели опрос в Чика-

го, посетив жилища 82 семей и взяв интервью у 315 человек (Csikszentmihalyi,

Rochberg-Halton 1981: x, xiv). Интервьюеры спрашивали об атмосфере дома и

преобладающем в нем настроении, а затем и о находящихся в нем вещах. Одним

из основных вопросов был: “Какие из вещей в Вашем доме являются для Вас

особенными?” Упомянутые в ответах почти 1700 разных вещей (примерно по

пять на каждого опрошенного) были затем сгруппированы в 41 категорию. В чис-

ле наиболее часто называемых оказались предметы мебели, картины и рисунки,

статуэтки и скульптуры, фотографии, коллекционные предметы, музыкальные

инструменты, книги, растения, столовое серебро, часы, светильники и люстры,

домашняя электроника, призы и трофеи, ювелирные изделия, игрушки, ковры и

текстиль, одежда, домашний архив. Причины, по которым вещи оказывались осо-

бенными (значащими, дорогими, высоко ценимыми, памятными), были весьма

разнообразны. В ходе анализа результатов опроса исследователи распределили

почти 8 тыс. разных причин по 37 группам, затем близкие по смыслу группы объ-

единили в 11 классов или общих мотивов (Ibid.: 56-57). Одним из выводов иссле-

дования стало заключение авторов: “память о прошлом, текущий опыт и мечты

66

Этнографическое обозрение № 5, 2022

о будущем неразрывно связаны с объектами, составляющими непосредственное

окружение” человека (Ibid.: ix).

Разнообразие интерпретаций страсти к коллекционированию не может не

удивлять: в то время как психоаналитики продолжают дискуссии о конкуриру-

ющих концепциях Фрейда и Юнга (Gamwell 1996; Forrester 1994), за рамками

психоанализа распространены взгляды на коллекционирование не столько как на

компенсацию или подкрепленную эволюцией и отбором черту характера, сколько

как на занятие, обусловленное удовлетворением духовных потребностей, эконо-

мическим интересом, ностальгией или стремлением к освоению мира, тягой к са-

моразвитию, выражающейся среди прочего в заботе о статусе, престиже и имид-

же. Столь разнящиеся интерпретации опираются на инструментарии разных наук

и отвечают на существенно различающиеся вопросы, лишь внешне сводимые к

вопросу о мотивации людей в их отношениях с определенными классами вещей.

К тому же сами коллекции (собрания раковин, бабочек, пивных пробок, винных

или спичечных этикеток, марок, открыток и монет, виниловых дисков, живописи,

мебели и т.д.) отражают настолько разные миры, что мотивы их создания вряд ли

могут быть сведены к какой-то единой основе. Объединять столь разные вещи од-

ним термином collectibles позволяет лишь наше к ним аффективное отношение,

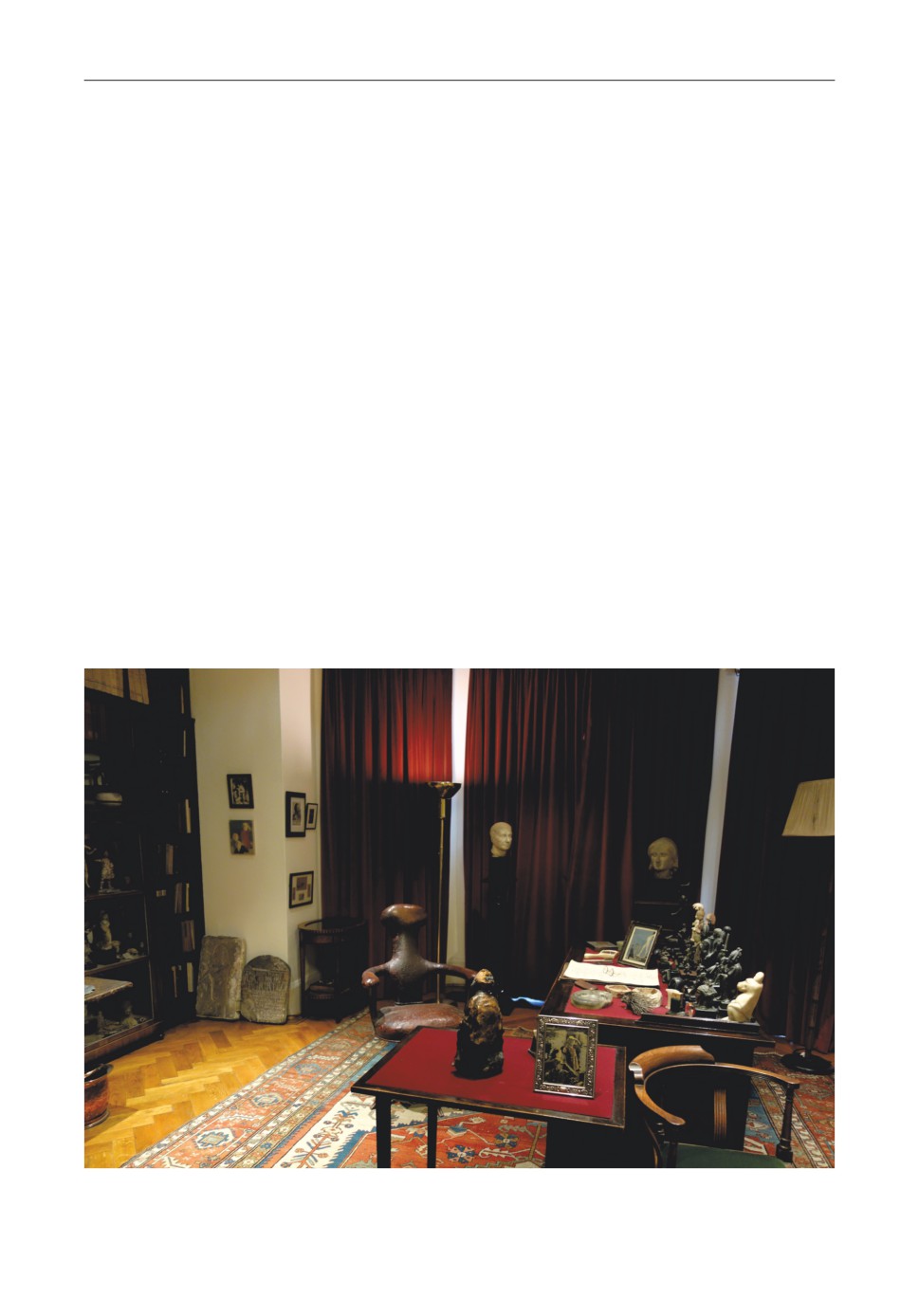

т.е. страсть коллекционера (см. Рис. 2).

В концептуальном отношении некоторые авторы проводят различие между

эвокативными объектами и эмоциональными артефактами. К последним они

относят и сами чувства как культурно конструируемые феномены, которые, в

отличие от эвокативных объектов, являются эвокациями, а не триггерами эмо-

циональных состояний (ср.: Lofgren 2016; Piredda 2019; Viola 2021). Как уже

упоминалось выше, было бы логичнее рассматривать оформляемые культурой

Рис. 2. Кабинет З. Фрейда в лондонской квартире с предметами

из его обширной коллекции античных древностей (WikiCommons. 18M0139.jpg)

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

67

эмоциональные переживания как интернализованные техники, или эмоциональ-

ные умения. Бытовые выражения типа “обходительный человек” или научные

концепции эмоционального интеллекта отражают наличие именно такого рода

умений. Если согласиться с исключением из класса эмоциональных артефактов

самих обработанных культурой аффектов, т.е. чувств, то противопоставление

эвокативных объектов эмоциональным артефактам теряет смысл; они становятся

синонимами с несколько различающейся семантикой, что типично для большин-

ства синонимических пар.

О концепциях когнитивных и аффективных ниш

Включение элементов вещной среды в нашу когнитивную деятельность и на-

личие аффективной вовлеченности во взаимодействиях с определенными клас-

сами вещей, выделяемых как дорогие нам, любимые или, наоборот, избегаемые

и ненавидимые, о чем уже упоминалось выше, служат опорой для концепции

пространственно распределенного мыслечувствования (экологически распре-

деленных материально вовлеченных сознания и аффективности). Как известно,

обжитые пространства такого рода именуются в экологии нишами. До относи-

тельно недавнего времени экологические ниши рассматривались исключительно

как структуры, отражающие адаптивные взаимодействия организмов с другими

видами и с физическими элементами среды в рамках стратегий выживания и от-

бора. Человек за счет создания средств защиты от неблагоприятных воздействий

среды (таких, например, как огонь, одежда и жилище) уже на ранних этапах эво-

люции сумел освоить экстремальные для своего проживания регионы. Однако

это лишь одна из сторон создаваемых им ниш. Как и другие животные, человек

вступает в сложные когнитивные и аффективные отношения с различными эле-

ментами среды. В конце 1970-х годов американский психолог, основатель ког-

нитивной экологии Джеймс Гибсон предложил обозначить специфические связи

со средой, обеспечивающие эффективное выживание и действие организма, не-

ологизмом affordance (от англ. afford - предоставлять возможность, позволять),

определив его как “возможность конкретного действия” (Gibson 2014 [1979]).

(В русскоязычной литературе этот термин часто калькируют как аффорданс, хотя

его можно передавать с помощью более привычных терминов возможность, по-

тенциал или потенциальность.) Гибсон определял экологические ниши как на-

боры или комплексы конкретных аффордансов. Такие потенциальности, как от-

ношения между организмом и средой, являются реальными (с учетом семантики

термина “реальность”, производного от лат. res - вещь) и зависят одновременно

от особенностей и организма, и среды; специализированные комплексы этих аф-

фордансов, облегчающие особые классы действий, позднее стали рассматривать-

ся как когнитивные или аффективные ниши (ср.: Slaby et al. 2019).

Если вы способны быстро найти книгу в домашней библиотеке, нужный файл

на компьютере или вообще любую потребовавшуюся вам вещь в своем доме, вы -

организованный человек, и устроенный вами порядок в доме работает, разумеет-

ся вместе с головой и телом, как единая распределенная когнитивная система -

когнитивная ниша, не только экономящая время, но и позволяющая эффективно

решать творческие задачи и обеспечивать хорошее самочувствие - физическое,

моральное и эмоциональное. Это триединство является прямой демонстрацией

наличия тесных связей между телом, психикой и идентичностью, однако не рас-

крывает механизмов этих связей. Такого рода системы реализованы повсюду, где

человек нуждается в решении каких-то задач, предполагающих использование

когнитивных умений. Например, вся транспортная структура города с ее дорогами

и разметкой, дорожными знаками и светофорами, номерами домов, названиями

68

Этнографическое обозрение № 5, 2022

улиц и правилами дорожного движения работает как распределенная когнитив-

ная система, облегчающая ориентацию даже без опоры на память и предвари-

тельное знание города. Каждый водитель дооснащает эту систему, настраивает

на собственные нужды, используя карту, навигатор или смартфон, и создает тем

самым персональную когнитивную среду, в которой необходимые для успешного

перемещения вещи работают как слаженный ансамбль и разгружают память и

интеллект человека, освобождая их для решения оперативных задач. Аналогич-

ным образом с помощью артефактов и натурофактов мы создаем аффективные

ниши, поддерживающие определенные настроения, или атмосферы, - расслабля-

ющие (уюта, тепла, праздника) или тонизирующие и подстегивающие (состяза-

ния, испытания, опасности) (ср.: Colombetti, Krueger 2015; Colombetti et al. 2018).

Реконфигурация “ближней среды”

как инструмент политики идентичности

Попытаемся теперь рассмотреть, как концептуальные аппараты представлен-

ных выше подходов позволяют нам обогатить словарь и уточнить границы пред-

мета исследований политики идентичности. Нужно отметить, что персональное

измерение политики идентичности и в антропологии, и в социологии, и в полити-

ческих науках не так уж часто оказывалось в фокусе внимания. Коллективное изме-

рение связей между идентичностью и потреблением (ср.: Belk 1988, 1995) изучено

значительно лучше, однако эти исследования редко увязывают с экстерналистской

трактовкой сознания и аффективности. Традиционные исследования политики

идентичности обычно концентрируются либо на низовой политике сообществ,

либо на официальной политике властей в отношении сообществ идентичности.

Однако политика идентичности связана с событиями и системами, включающими

не только людей, но и артефакты, и она строится среди прочего на сознательных,

хотя не обязательно тщательно продуманных, манипуляциях вещным окружени-

ем, т.е. в результате отбора элементов индивидуальной (техно)культурной среды

(создания микрониши). Мы привыкли составлять представление о человеке не

только по его поведению и поступкам, но и по его одежде или вещам, которыми он

себя окружает. Приведенные в качестве эпиграфа наблюдения Чичикова о жилище

Собакевича отражают именно эти наши умения: первые впечатления о помещике,

составленные приезжим мошенником по манере того одеваться и держать себя,

находят новое подтверждение в обстановке дома Собакевича и устройстве всего

хозяйства принадлежащей ему деревни. Это, однако, лишь внешние наблюдения

об особенностях той индивидуальной аффективной ниши, которая подчиняет го-

стя атмосфере прочности, добротности и одновременно неуклюжести и упрям-

ства, повествующей об основных чертах характера хозяина.

Однако даже у себя дома мы отнюдь не всегда окружены вещами, подобран-

ными по нашему выбору - он ограничен не только нашими ресурсами и вкусом,

но и пристрастиями наших близких и иногда уже ушедших от нас родственни-

ков, вещами, которые мы храним как память. Так, после переезда мы вынужде-

ны сначала обживать новое место, привыкать к нему, обустраивать его, прежде

чем почувствуем себя дома - это и есть создание аффективной ниши, в кото-

рой мы обретаем покой. Китайский фэншуй или приемы европейских архитек-

торов по созданию определенных атмосфер (напр., торжественности или уюта)

свидетельствуют о наличии в конструировании аффективных ниш, функцио-

нирующих в пределах региональной культуры культурных универсалий. Ком-

позиторы и музыканты тоже используют средства своих культур для создания

эмоционально насыщенных произведений. Наш характер или Эго не просто тес-

но взаимодействует с элементами таких сред - эти среды буквально являются

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

69

частью его динамического развертывания. Социологи, например, много писали

о демонстративном потреблении, связанном с имиджем и престижем потреби-

теля дорогих и модных вещей, но по какой-то причине не сделали концепцию

демонстративного потребления частью исследований политики идентичности.

Материальный аспект этой политики, столь властно и явно обнаруживающий

себя в нашем повседневном обращении с вещной средой, должен наконец войти

в репертуар этих исследований, чтобы преодолеть присущий им менталистский

редукционизм. Следует также помнить о том, что вещная среда не обязательно

сводится к совокупности артефактов. Иногда эффективными триггерами эмоций

служат знакомые природные объекты, а порой (как в случае звезд и планет) эти

объекты выступают в качестве компонентов специализированных когнитивных

систем, таких, например, как морская навигация до изобретения компаса и ги-

роскопа (Hutchins 1995). В отношении многих природных объектов манипуля-

ции невозможны, но люди все же способны использовать эти объекты в качестве

“строительных лесов”, “протезов” или экстенсий своих эмоциональных пережи-

ваний либо когнитивных операций. Вещи вообще (как природные объекты, так

и артефакты) имеют способность становиться необходимыми и неотъемлемыми

компонентами наших эмоций, триггерами памяти и фундаментом человеческо-

го мыследействия и в качестве таковых являются неотъемлемыми компонентами

индивидуальной и групповой политики идентичности.

Примечания

1 Противостоящую ей картезианскую позицию иногда называют нейроцен-

тризмом (см. ниже Примеч. 3).

2 Работы Бейтсона, известного части российских антропологов лишь в каче-

стве “мужа Маргарет Мид”, благодаря глубине и диапазону идей, повлиявших на

кибернетику, теорию сознания, экологию и когнитивную антропологию, оказа-

лись сегодня значительно более востребованными, нежели труды его жены, од-

нако в данной статье отмечается лишь один из аспектов его наследия, имеющий

прямое отношение к идее распределенных когнитивных способностей человека.

3 В философии сознания такая позиция обозначается как экстернализм. Она

противопоставляется восходящей к Декарту классической интерналистской по-

зиции, увязывающей сознание и его когнитивные функции лишь с деятельностью

мозга, иногда обозначаемой также как нейроцентризм (или цереброцентризм).

4 Дьюи, определенно, повлиял на позицию Кларка, который использовал в

своем эпиграфе к книге “Supersizing the Mind” его рассуждения о сути менталь-

ных актов, охватывающих как мозговые процессы, так и физическую деятель-

ность и технические устройства в качестве обычных составляющих когнитивной

деятельности (Clark 2008: vii).

5 История данного понятия представлена в: Соколовский 2020.

6 По этой причине соперничающие концепции в онтологии артефактов -

например, дискуссии о том, представляют ли артефакты совокупности функций

или же реализации их конкретного использования (как типичного, так и ситуа-

тивного, или потенциального; ср.: так наз. affordances [ср.: Dipert 1995]), - здесь

рассматриваться не будут.

7 Стартовавшие сразу после выхода статьи Кларка и Чалмерса и не затухаю-

щие по сей день дебаты среди философов, занимающихся проблемами сознания,

когнитивных наук и эпистемологии (их промежуточные результаты отражены в

нескольких монографиях и в более чем сотне статей; ср.: Menary 2010; Carter et

al. 2018), хотя и имеют весьма серьезные следствия для нашей проблематики,

но по причине их объема требуют отдельного обзора. Здесь упоминаются лишь

некоторые из наиболее важных для рассматриваемой темы пунктов со ссылками

70

Этнографическое обозрение № 5, 2022

на соответствующие публикации. Западная традиция аналитической философии

сознания неоднократно заходила в тупик, и сегодняшние надежды, связываемые

с концепцией расширенного разума, являются откликом или следствием одной

из такого рода неразрешимостей: физикалистский редукционизм, ставящий

знак равенства между ментальным и нейробиологическим (т.е. в конечном счете

физическим), оказался не в состоянии предоставить убедительное объяснение

феноменологии сознания. А избегающие такой редукции концепции оказались не

способны обосновать каузальную роль ментального именно в его специфическом

качестве ментального, а не нейробиологического (физического). В то же время

дуалистические концепции, отcтаивающие автономность тела и разума, также не

могли предложить решения проблемы ментальной каузации и плохо вписывались

в эволюционистскую парадигму. В 1979 г. Томас Нагель предложил в качестве

альтернативы панпсихизм - концепцию, в соответствии с которой сознание рас-

сматривается как фундаментальная характеристика всего сущего. Со второй по-

ловины 1990-х годов эта позиция стала постепенно завоевывать признание среди

философов сознания (см. подробнее: Brüntrup, Jaskolla 2017).

8 Финский логик и философ Ристо Хилпинен, разрабатывавший онтологию

артефактов, предложил называть такие гибридные природно-культурные объек-

ты натурофактами (naturefacts) (Hilpinen 2011).

9 Теоретико-деятельностная интерпретация онтологии артефактов Диперта

высоко оценивается специалистами по философии материальной культуры. На-

пример, Бет Престон, автор книги “Философия материальной культуры”, рас-

сматривает предлагаемый им подход наряду с концепциями вещи Аристотеля

и Маркса (Preston 2013: 27-30). Подход Диперта обстоятельно комментируется

также в обеих версиях статьи об артефакте во влиятельной Стэнфордской энци-

клопедии философии (Hilpinen 2011; Preston 2020).

10 Я уже комментировал весьма неудовлетворительную ситуацию, сложившу-

юся в отечественной антропологии материальной культуры и техники: в статьях

антропологов и в опубликованных ими энциклопедических и справочных изда-

ниях вы не обнаружите определений основных понятий - техника, вещь, орудие,

инструмент, артефакт, - поскольку авторы сразу переходят к их конкретным

разрядам, группам, видам или реализациям и образцам, из-за чего возника-

ют сложности и с попытками установления ими границ классов описываемых

объектов, и с попытками установления содержания выделяемых ими таксонов

(Соколовский 2016).

11 Ср.: утверждение Хатчинса, анализировавшего ориентацию мореплавателей-

микронезийцев по звездам, в соответствии с которым их “стратегии видения”

могут рассматриваться в качестве “внутреннего артефакта” (Hutchins 1995:

172-173). К категории внутренних артефактов, хорошо иллюстрирующей сте-

пень сращения наших тел с (техно)средой, следует относить также привычки и

умения (подробнее см.: Соколовский 2018). Уместнее, однако, по предложению

Хеерсминка рассматривать эти и аналогичные феномены не как технологии, но

как техники. Поскольку они, в отличие от технологий, являющихся физическими

объектами, выступают как процедуры или методы, и поскольку они чаще всего

усваиваются в ходе обучения от других, их уместнее рассматривать как интерна-

лизованные когнитивные техники (Heersmink 2013: 469).

12 Хеерсминк утверждает, что предлагаемая им типология опирается не на

классификацию вещей по принципу цели их использования (т.е. она не антропо-

центрична), а на свойства самих объектов. Это, однако, не вполне так, поскольку

в основание этой типологии положено противопоставление артефактов природ-

ным вещам, что, разумеется, следует рассматривать как антропоцентристскую

дихотомию.

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

71

Научная литература

Бейтсон Г. Экология разума. М.: Смысл, 2000.

Мортон Т. Гиперобъекты. Философия и экология после конца мира. Пермь:

HylePress, 2019.

Соколовский С.В. Теории вещей и этнографии материальности // Российская ан-

тропология и онтологический поворот / Отв. ред. С.В. Соколовский. Томск:

Изд-во ТГУ, 2016. С. 16-35.

Соколовский С.В. Антропотехноморфизмы и антропология техно-корпо-реально-

0492-2017-3-23-40

Соколовский С.В. Телесность и технологии в антропологическом контексте // Техно-

логии и телесность / Отв. ред. С.В. Соколовский. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 3-21.

Соколовский С.В. Экстенсии как техносоматические сборки: к истории одной

идеи // Corpus mundi. 2020. № 1. С. 15-35.

Суджич Д. Язык вещей. М.: Strelka Press, 2015.

Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008

[1935].

Bateson G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry,

Evolution, and Epistemology. Northvale: Jason Aronson Inc., 1987.

Belk R. Possessions and the Extended Self // Journal of Consumer Research. 1988.

Vol. 15. No. 2. P. 139-158.

Belk R. Collecting in a Consumer Society. N.Y.: Routledge, 1995.

Berry C.J. The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation. Cambridge:

Cambridge University Press, 1994.

Bracken S., Gáldy A.M., Turpin A. (eds.) Collecting East and West. Newcastle upon

Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Brüntrup G., Jaskolla L. (eds.) Panpsychism: Contemporary Perspectives. N.Y.: Oxford

University Press, 2017.

Carter J.A. et al. (eds.) Socially Extended Epistemology. Oxford: Oxford University

Press, 2018.

Chemero A., Käufer S. Pragmatism, Phenomenology, and Extended Cognition //

Pragmatism and Embodied Cognitive Science: From Bodily Intersubjectivity to

Symbolic Articulation / Eds. R. Madzia, M. Jung. Berlin: Walter de Gruyter, 2016.

Clark A. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. Oxford:

Oxford University Press, 2008.

Clark A., Chalmers D. The Extended Mind // Analysis. 1998. Vol. 58. P. 7-19.

Cole M., Engestrom Y. A Cultural-Historical Approach to Distributed Cognition //

Distributed Cognitions - Psychological and Educational Considerations / Ed.

G. Salomon. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 3-45.

Colombetti G. Emoting the Situated Mind: A Taxonomy of Affective Material Scaffolds //

The Journal for the Philosophy of Language, Mind and the Arts. 2020. Vol. 1.

Colombetti G., Krueger J. Scaffoldings of the Affective Mind // Philosophical Psychology.

Colombetti G., Krueger J., Roberts T. Editorial: Affectivity Beyond the Skin // Frontiers

Csikszentmihalyi M., Rochberg-Halton E. The Meaning of Things: Domestic Symbols

and the Self. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

De Preester H. Technology and the Body: The (Im)Possibilities of Re-Embodiment //

Foundations of Science. 2011. Vol. 16. No. 2-3. P. 119-137.

72

Этнографическое обозрение № 5, 2022

De Vignemont F. Embodiment, Ownership and Disownership // Consciousness and

Cognition. 2011. No. 1. P. 82-93.

Dewey J. Essays in Experimental Logic. Chicago: University of Chicago Press, 1916.

Dipert R.R. Some Issues in the Theory of Artifacts: Defining “Artifact” and Related

Notions // The Monist. 1995. Vol. 78. No. 2. P. 119-135.

Elsner J., Cardinal R. (eds.) The Cultures of Collecting. L.: Reaktion Books, 1994.

Forrester J. Freud and Collecting // The Cultures of Collecting / Eds. J. Elsner,

R. Cardinal. L.: Reaktion Books, 1994. P. 224-251.

Gamwell L. A Collector Analyses Collecting: Sigmund Freud on the Passion to Possess //

Excavations and Their Objects: Freud’s Collection of Antiquity / Ed. S. Barker.

N.Y.: SUNY Press, 1996. P. 1-12.

Gibson J. The Ecological Approach to Visual Perception. N.Y.: Taylor & Francis,

2014 [1979].

Heersmink R. A Taxonomy of Cognitive Artifacts: Function, Information, and

Categories // Review of Philosophy and Psychology. 2013. No. 4. P. 465-481.

Heersmink R. Varieties of Artifacts: Embodied, Perceptual, Cognitive, and Affective //

Topics in Cognitive Science.

2021. Vol.

13. No.

4. P.

573-596.

Hilpinen R. Artifact // Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2011 Edition.

Hutchins E. Cognition in the Wild. Cambridge: MIT Press, 1995.

Kirchhoff M. Extended Cognition & Constitution: Re-evaluating the Constitutive

Claim of Extended Cognition // Philosophical Psychology. 2014. Vol. 27. No. 2.

Lizardo O. A Finer Grained Taxonomy of Artifactual (Cultural) Kinds // Culture,

Lofgren O. Emotional Baggage: Unpacking the Suitcase // Sensitive Objects: Affect

and Material Culture / Eds. J. Frykman, M.P. Frykman. Lund: Nordic Academic

Press, 2016. P. 125-152.

Malafouris L. How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement.

Cambridge: MIT Press, 2013.

Menary R. (ed.) The Extended Mind. Cambridge: MIT Press, 2010.

Moist K.M., Banash D. (eds.) Contemporary Collecting: Objects, Practices, and the

Fate of Things. Lanham: The Scarecrow Press, 2013.

Munteán L., Plate L., Smelik A. Things to Remember: Introduction to Materializing

Memory in Art and Popular Culture // Materializing Memory in Art and Popular

Culture / Eds. L. Munteán, L. Plate, A. Smelik. N.Y.: Routledge, 2017. P. 1-25.

Piredda G. What is an Affective Artifact? A Further Development in Situated Affectivity //

Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2019. Vol. 19. P. 549-567.

Preston B. A Philosophy of Material Culture: Action, Function, and Mind. L.:

Routledge, 2013.

Preston B. Artifact // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2020 / Ed.

Slaby J., Muhlhoff R., Wuschner P. Affective Arrangements // Emotion Review. 2019.

Tomasello M., Call J. Primate Cognition. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Turkle S. Introduction: The Things That Matter // Evocative Objects: Things We Think

With / Ed. S. Turkle. Cambridge: MIT Press, 2007. P. 3-10.

Vaesen K. Dewey on Extended Cognition and Epistemology // Philosophical Issues.

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

73

Varela F.J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human

Experience. Cambridge: MIT Press, 2013.

Viola M. Three Varieties of Affective Artifacts: Feeling, Evaluative and Motivational

Artifacts // Phenomenology and Mind. 2021. No. 20. P. 228-242.

Wundt W. Völkerpsychologie, in 10 Bd. Leipzig: Engelmann, 1900-1920.

R e s e a r c h A r t i c l e

Sokolovskiy, S.V. Things, Affects and the Ecology of Mind: On Material Aspects of

Identity Politics [Veshchi, affekty i ekologiia razuma: o material’nykh aspektakh

politiki identichnosti]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 5, pp. 57-75.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]

Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky

prospect, Moscow, 119991, Russia)

Keywords

memory ecology, cognitive micro-niche, artefacts, affects, evocative objects, Umwelt,

extensions, extended cognition, material culture, possessions, identity politics

Abstract

The author focuses on the less researched area of the intersection between affective-

cognitive ecology and personal identity politics, which consists in intentional changes

of the personal space (Umwelt) via (re-)construction of its cognitive (and mnemonic)

and affective constituents that are enacted in dynamic interaction with habitual material

and social surroundings. To the author’s knowledge there were no works so far that

combine the extended cognition and affect theories with identity politics research.

It is argued that the conceptual toolkits of these approaches would be productive for

personal identity politics research that has neglected its material dimensions.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation [075-15-2022-328]

References

Bateson, G. 1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology,

Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale: Jason Aronson Inc.

Bateson, G. 2000. Ecologiia razuma [Steps to an Ecology of Mind]. Moscow: Smysl.

Belk, R. 1988. Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research 15

(2): 139-158.

Belk, R. 1995. Collecting in a Consumer Society. New York: Routledge.

Berry, C.J. 1994. The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation.

Cambridge: Cambridge University Press.

Bracken, S., A.M. Gáldy, and A. Turpin, eds. 2013. Collecting East and West. Newcastle

upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Brüntrup, G., and L. Jaskolla, eds. 2017. Panpsychism: Contemporary Perspectives.

New York: Oxford University Press.

Carter, J.A., et al., eds. 2018. Socially Extended Epistemology. Oxford: Oxford

University Press.

74

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Chemero, A., and S. Käufer. 2016. Pragmatism, Phenomenology, and Extended Cognition.

In Pragmatism and Embodied Cognitive Science: From Bodily Intersubjectivity to

Symbolic Articulation, edited by R. Madzia and M. Jung, 57-72. Berlin: Walter de

Clark, A. 2008. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension.

Oxford: Oxford University Press.

Clark, A., and D. Chalmers. 1998. The Extended Mind. Analysis 58: 7-19.

Cole, M., and Y. Engestrom. 1993. A Cultural-Historical Approach to Distributed

Cognition. In Distributed Cognitions - Psychological and Educational Considerations,

edited by G. Salomon, 3-45. Cambridge: Cambridge University Press.

Colombetti, G. 2020. Emoting the Situated Mind: A Taxonomy of Affective Material

Scaffolds. The Journal for the Philosophy of Language, Mind and the Arts 1 (2):

Colombetti, G., and J. Krueger. 2015. Scaffoldings of the Affective Mind. Philosophical

Colombetti, G., J. Krueger, and T. Roberts. 2018. Editorial: Affectivity Beyond the

Csikszentmihalyi, M., and E. Rochberg-Halton. 1981. The Meaning of Things: Domestic

Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press.

De Preester, H. 2011. Technology and the Body: The (Im)Possibilities of Re-

Embodiment. Foundations of Science 16 (2-3): 119-137.

De Vignemont, F. 2011. Embodiment, Ownership and Disownership. Consciousness

and Cognition 1: 82-93.

Dewey, J. 1916. Essays in Experimental Logic. Chicago: University of Chicago Press.

Dipert, R. 1995. Some Issues in the Theory of Artifacts: Defining “Artifact” and Related

Notions. The Monist 78 (2): 119-135.

Elsner, J., and R. Cardinal, eds. 1994. The Cultures of Collecting. London: Reaktion

Books.

Forrester, J. 1994. Freud and Collecting. In The Cultures of Collecting, edited by J.

Elsner and R. Cardinal, 224-251. London: Reaktion Books.

Gamwell, L. 1996. A Collector Analyses Collecting: Sigmund Freud on the Passion to

Possess. In Excavations and Their Objects: Freud’s Collection of Antiquity, edited

by S. Barker, 1-12. New York: SUNY Press.

Gibson, J. (1979) 2014. The Ecological Approach to Visual Perception. New York:

Taylor & Francis.

Heersmink, R. 2013. A Taxonomy of Cognitive Artifacts: Function, Information,

and Categories. Review of Philosophy and Psychology

4:

465-481.

Heersmink, R.

2021. Varieties of Artifacts: Embodied, Perceptual,

Cognitive, and Affective. Topics in Cognitive Science

13

(4): 573-596.

Heidegger, M. (1935) 2008. Istok khudozhestvennogo tvorenia [The Origin of the Work

of Art]. Moscow: Akademicheskii proekt.

Hilpinen, R. 2011. Artifact. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2011

Hutchins, E. 1995. Cognition in the Wild. Cambridge: MIT Press.

Kirchhoff, M. 2014. Extended Cognition and Constitution: Re-evaluating the Constitutive

Claim of Extended Cognition. Philosophical Psychology

27

(2):

258-283.

Lizardo, O. 2021. A Finer Grained Taxonomy of Artifactual (Cultural) Kinds. Culture,

Lofgren, O. 2016. Emotional Baggage: Unpacking the Suitcase. In Sensitive Objects:

Соколовский С.В. Вещи, аффекты и экология разума...

75

Affect and Material Culture, edited by J. Frykman and M.P. Frykman, 125-152.

Lund: Nordic Academic Press.

Malafouris, L. 2013. How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement.

Cambridge: MIT Press.

Menary, R., ed. 2010. The Extended Mind. Cambridge: MIT Press.

Moist, K.M., and D. Banash, eds. 2013. Contemporary Collecting: Objects, Practices,

and the Fate of Things. Lanham: The Scarecrow Press.

Morton, T. 2019. Giperob’ekty. Filosofiia i ecologia posle kontsa mira [Hyperobjects:

Philosophy and Ecology after the End of the World]. Perm’: HylePress.

Munteán, L., L Plate, and A. Smelik. 2017. Things to Remember: Introduction to

Materializing Memory in Art and Popular Culture. In Materializing Memory in Art

and Popular Culture, edited by L. Munteán, L Plate, and A. Smelik, 1-25. New

York: Routledge.

Piredda, G. 2019. What is an Affective Artifact? A Further Development in Situated

Affectivity. Phenomenology and the Cognitive Sciences 19: 549-567.

Preston, B. 2013. A Philosophy of Material Culture: Action, Function, and Mind.

London: Routledge.

Preston, B. 2020. Artifact. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by

Slaby, J., R. Muhlhoff, and P. Wuschner. 2019. Affective Arrangements. Emotion

Sokolovskiy, S.V. 2016. Teorii veschei i etnografii material’nosti [Thing Theories and

the Ethnographies of Materiality]. In Rossiskaia antropologia i ontologicheskii

povorot

[Russian Anthropology and the Ontological Turn], edited by

S.V. Sokolovskiy, 16-35. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo universiteta.

Sokolovskiy, S.V. 2017. Antropotekhnomorfizmy i antropologiia tekhno-korpo-real’nosti

[Anthropotechnomorphisms and the Anthropology of Techno-Corpo-Reality].

Sokolovskiy, S.V. 2018. Telesnost’ i tekhnolologii v antroplogicheskon kontekste

[Corporeality and Technologies in Anthropological Context]. In Teknologii i

telesnost’ [Technologies and Corporeality], edited by S.V. Sokolovskiy, 3-21.

Moscow: IEA RAN.

Sokolovskiy, S.V. 2020. Ekstensii kak tekhnosomaticheskie sborki [Extensions as

Techno-Somatic Assemblages]. Corpus mundi 1: 15-35.

Sudjic, D. 2015. Yazyk veschei [The Language of Things]. Moscow: Strelka Press.

Tomasello, M., and J. Call. 1997. Primate Cognition. Oxford: Oxford University Press.

Turkle, S. 2007. Introduction: The Things That Matter. In Evocative Objects: Things

We Think With, edited by S. Turkle, 3-10. Cambridge: MIT Press.

Vaesen, K. 2014. Dewey on Extended Cognition and Epistemology. Philosophical

Varela, F.J., E. Thompson, and E. Rosch. 2013. The Embodied Mind: Cognitive Science

and Human Experience. Cambridge: MIT Press.

Viola, M. 2021. Three Varieties of Affective Artifacts: Feeling, Evaluative and

Motivational Artifacts. Phenomenology and Mind 20: 228-242.

Wundt, W. 1900-1920. Völkerpsychologie: 10 Bd. [Psychology of Peoples, 10 vols].

Leipzig: Engelmann.