ВЕСЕННИЕ ПОМИНКИ ТУЛЫС КИСЬТОН ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ:

СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Н.В. Анисимов

Николай Владимирович Анисимов

|

|

kyldysin@yandex.ru | PhD, научный сотрудник отдела фольклористики | Эстонский

литературный музей (ул. Ванемуйзе 42, Тарту, 51003, Эстония) | научный сотрудник

отдела филологических исследований | Удмуртский институт истории, языка и литера-

туры, Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН (ул. Ломоносова 4,

Ижевск, 426004, Россия)

Ключевые слова

закамские удмурты, культ предков, весенние поминки, поминальный обряд, коммуни-

кация с миром мертвых

Аннотация

В статье анализируются весенние поминки тулыс кисьтон (букв.: “весеннее возлия-

ние”) закамских удмуртов, входящие в годовой календарно-обрядовый цикл. Представ-

лен подробный ритуальный сценарий поминок с деталями поведенческих стереотипов

их участников: подготовка к встрече душ усопших, отправление поминальных цере-

моний, “выпроваживание” умерших, посещение домов родственников патрилинейной

группы, на следующий день - посещение кладбища. Основным источником исследо-

вания послужили полевые материалы автора, собранные в 2019 г. в удмуртских селах

Уразгильды, Старокальмиярово и д. Петропавловка Татышлинского р-на Республики

Башкортостан. Особое внимание в работе уделено микролокальным особенностям ве-

сенних поминок. В научный оборот введены новые, не публиковавшиеся ранее мате-

риалы и обрядовая терминология, описано состояние традиции на сегодняшний день.

Информация о финансовой поддержке

Эстонский литературный музей [грант EKM 8-2/20/3]

Центр повышения квалификации в эстонских исследованиях [TK 145]

традиционной культуре удмуртов существенное место отводится культу

предков. Покойных поминают, приносят им жертвенные дары, обраща-

В

ются к ним с просьбой патронажа и/или благоприятного воздействия во

время всех значимых жизненных событий. Почитанием умерших членов рода

(наряду с богами) пронизаны все молитвы-обращения, звучащие на календар-

Статья поступила 10.03.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.05.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов: современное бытование тради-

EDN: IBAQRQ

Anisimov, N.V. 2022. Vesennie pominki tulys kis’ton zakamskikh udmurtov: sovremennoe bytovanie

traditsii [The Tulys Kis’ton Spring Commemorations of the Dead among the Eastern Udmurt: Modern Living

EDN: IBAQRQ

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

167

ных и семейных празднествах. Данное явление объясняется тем, что в народ-

ном сознании “давно умершие” естественной смертью предки превращаются в

божества/богоподобных духов, а скончавшиеся неестественно или преждевре-

менно - в духов низшего порядка.

Интерес ученых к культу предков у удмуртов стал проявляться уже с конца

XVIII в.; в конце XIX - начале ХХ в. наряду с описательными появились и ана-

литические работы. В их числе труды российских (А.А. Фукса, М.Н. Харузина,

Г.Е. Верещагина, Н.Г. Первухина, К. Яковлева, Б. Гаврилова, В. Бехтерева,

П.М. Богаевского, И.Н. Смирнова, А.И. Емельянова и др.) и европейских

(Г.Т. Аминофф, Ю. Вихманн, M. Бух, Б. Мункачи, У. Хольмберг и др.) исследовате-

лей. С конца XX - начала XXI в. почитание предков у удмуртов нашло отражение

в различных направлениях гуманитарной науки. Рост интереса к анализируемой

теме расширил и аспекты исследования, и круг академических дисциплин: поя-

вились работы в области этнографии (В.В. Пименов, В.Е. Владыкин, Л.С. Хри-

столюбова, В.В. Напольских, С.Н. Виноградов, Е.Я. Трофимова, Л.А. Волкова,

Г.А. Никитина, П.А. Орлов, Е.В. Попова, Р.Р. Садиков, А.В. Черных, А. Петер-

сон, А. Кережи и др.), фольклористики (Т.Г. Владыкина, Г.А. Глухова, Т.И. Па-

нина, Т.Г. Миннияхметова, А. Линтроп, A.-Л. Сиикала, Н.В. Анисимов и др.), ар-

хеологии (Н.И. Шутова, М.Г. Иванова и др.), этномузыкологии (М.Г. Ходырева,

Р.А. Чуракова, И.М. Нуриева, Е.Б. Бойкова, И.В. Пчеловодова и др.), лингвистики

(М.Г. Атаманов, С.К. Бушмакин, В.К. Кельмаков, Л.Л. Карпова, Р.Ш. Насибуллин

и др.), топонимики (Л.Е. Кириллова, М.А. Самарова и др.), краеведения (Л.Н. Кри-

вошеев, С.С. Вахитов, Т.А. Хохрякова и др.) и т.д.

Древние корни и устойчивость почитания предков в культуре удмуртов

тесно связаны с обыденной трудовой деятельностью и мифологическими воз-

зрениями народа, что ярко отражается и в современной обрядовой практике;

отправление весенних поминок тому пример. Тулыс кисьтон, включенные в ка-

лендарно-обрядовый цикл, продолжают сохранять свою значимость в ритуаль-

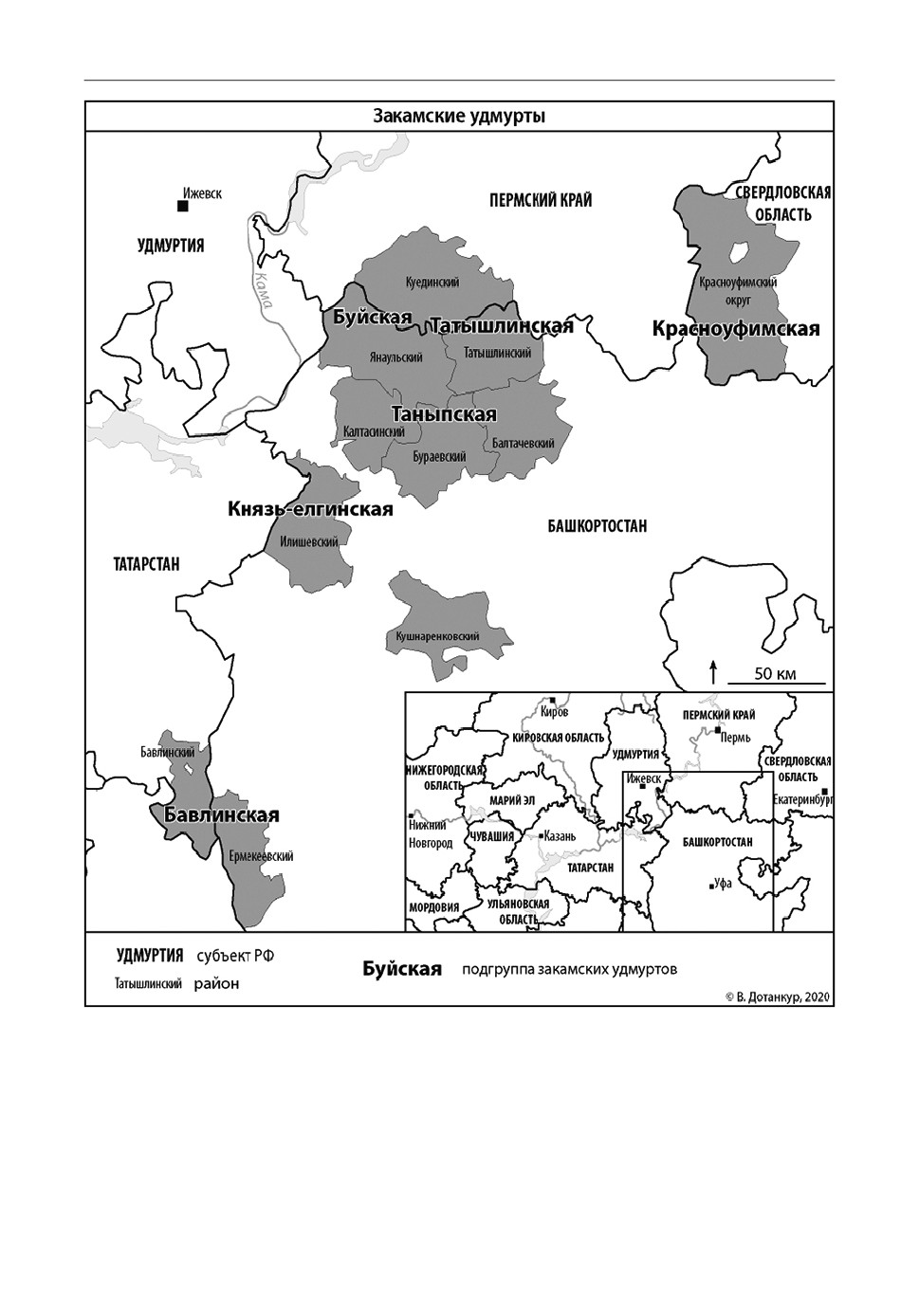

ной жизни закамских удмуртов по сей день. Закамские удмурты (удм. камсьӧр

удмуртъёс) - особая этнотерриториальная группа, проживающая за р. Камой

на территории Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской об-

ласти, “характеризуется единством исторического происхождения: она сложи-

лась в результате переселенческого движения удмуртов на башкирские земли в

XVI-XVIII в.” (см. Рис. 1) (Садиков 2019: 7).

Закамские удмурты выделяются из числа других групп этого народа тем,

что до настоящего времени разделяют традиционное мировоззрение. Исклю-

чение составляют две небольшие подгруппы, одна из которых приняла право-

славие, а другая ислам, последняя постепенно ассимилировалась с башкирами

и татарами (Садиков 2019: 7, 291-306). Сегодня в религиозной практике закам-

ских удмуртов наряду с традиционными календарными молениями (куриськон/

вӧсь) активно бытуют поминальные обряды, которые в научных публикациях,

несмотря на живую традицию, освещены не в полной мере. В литературе мож-

но обнаружить ряд источников разного времени, упоминающих похоронно-по-

минальные обряды закамских удмуртов, но, как правило, все ограничивается

краткими характеристиками либо общими сведениями1. Обзор опубликованных

источников показал, что целостного описания весенних поминок у закамских

удмуртов пока нет.

В рамках данного исследования автор использовал метод включенного на-

блюдения. Традиция тулыс кисьтон удмуртов Татышлинского р-на Республики

Башкортостан представлена на основе экспедиционных материалов, зафиксиро-

ванных в 2019 г. в селах Уразгильды (удм. Вукогурт), Старокальмиярово (удм.

Калмияр) и д. Петропавловка (удм. Петырпавол), население которых практиче-

168

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 1. Ареалы компактного расселения закамских удмуртов

(автор В. Дотанкур)

ски полностью удмуртское. По данным сельского поселения Кальмияровский

сельсовет, по состоянию на 2021 г. в с. Старокальмиярово проживало 339 уд-

муртов и 3 марийца (всего 342 человека), в д. Петропавловка - 248 удмуртов,

1 мариец и 1 татарка (всего 250 человек). Согласно данным сельского посе-

ления Новотатышлинский сельсовет, по состоянию на 2021 г. в с. Уразгильды

проживало 368 удмуртов, 8 русских, 5 башкир, 3 казаха (всего 384 человека).

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

169

Выбор предмета исследования обусловлен рядом причин:

- недостаточным освещением в научной литературе современного бытова-

ния весенних поминок у закамских удмуртов;

- хорошей сохранностью данной традиции в этой локальной группе;

- планомерным предварительным изучением традиционной культуры уд-

муртов Татышлинского р-на, позволившим автору определить контекст насто-

ящего исследования и построить доверительные отношения с местным населе-

нием.

Фиксация материала велась на фото-, аудио- и видеоносители по предвари-

тельной договоренности с информантами. Описание проведения тулыс кись-

тон было сделано на примере двух родов. Представители одного рода провели

поминки в трех домах в с. Уразгильды, на следующий день посетили кладбища

своего села и соседнего - с. Новые Татышлы (удм. Вильгурт). Представители

второго рода участвовали в ритуальном обходе домов друг друга в с. Старокаль-

миярово и д. Петропавловка, на следующий день посетили местное кладбище.

Дополнительные интервью, уточнения и сбор материала проведены в 2021 г.

через социальные сети и мессенджер WhatsApp.

Ритуальный сценарий весенних поминок включает в себя подготовку, от-

правление поминальных церемоний, выпроваживание пришедших на помин-

ки духов предков, обрядовое посещение домов родственников патрилинейной

группы, посещение кладбища на следующий день. Имеются и некоторые ми-

кролокальные особенности, которые дают возможность уточнить семантику

акциональной сути обрядовых церемоний и детали обряда. Изучение локаль-

ных особенностей позволило выделить общее и особенное весенних поминок,

сравнить их с другими этнотерриториальными традициями, подробнее описать

современное состояние культуры почитания предков.

Время проведения

В традиции татышлинских удмуртов весенние поминки принято проводить

после обрядового комплекса Быӟӟыннал (“Великий день/Пасха”), точнее - по-

сле отправления праздника Быӟӟыннал келян (“Проводы Великого дня/Пасхи”).

Каждый род самостоятельно решает, в какой конкретно день будет справлять

тулыс кисьтон. Согласно традиции, весенние поминки

можно начинать отмечать через неделю после проводов Великого дня. В случае раннего

наступления весны или позднего прихода Великого дня, стараются справить поминки за

недельный срок: до начала основных полевых работ. В противном случае, дни помино-

вения длятся до трех недель, но должны завершиться ко времени пения кукушек - кику

силёнэ медаз кыльы - “досл.: к кукованию кукушек пусть не останется” (Миннияхметова

2000: 34).

По мнению Т.Г. Миннияхметовой, время проведения напрямую связыва-

лось с представлениями о том, что мероприятия в честь усопших не должны

сливаться с обрядами, адресованными высшим силам и/или живым, потому их

справляли “строго через неделю после проводов светлого праздника, ознаме-

новавшего наступление нового года, и до прихода следующего чрезвычайно

важного периода - рождения земли, одушевления, оживления природы” (Там

же: 37). Таким образом, время проведения весенних поминок регулируется в

зависимости от даты значимых календарных праздников, сопряженных с при-

родными/погодными условиями и особенностями аграрного цикла.

Что касается времени суток, в исследуемых населенных пунктах поми-

нальный обряд проходил днем. По сведениям Р.Р. Садикова, в традиции других

170

Этнографическое обозрение № 5, 2022

подгрупп закамских удмуртов весенние поминки устраивали в вечернее вре-

мя, хотя в отдельных микроареалах исследователем зафиксированы некоторые

темпоральные сдвиги (Садиков 2019: 209-210). По словам информантов, из-

менение времени проведения весенних поминок с вечернего на дневное стало

наблюдаться примерно с конца ХХ в.

Подготовка к проведению весенних поминок

Повсеместно перед проведением весенних поминок в каждом хозяйстве

идет подготовка, которая включает в себя приведение в порядок хозяйства и

уборку дома, приготовление части ритуальных блюд и атрибутов, поминальное

жертвоприношение, ритуальное посещение бани и предварительное поминове-

ние умерших.

К поминальному столу подается определенный набор блюд (подробнее см.:

Анисимов, Глухова 2020). До начала их приготовления, по словам некоторых

информантов, они обращаются к предкам, извещая их о предстоящих помин-

ках, и просят о том, чтобы еда получилась знатной. В 2019 г. в с. Уразгильды

хозяйки за день до поминок варили домашнее пиво сур на основе чая из трав и

хмеля (для пива используют, как правило, душицу, мелису, мяту, таволгу, сегод-

ня могут добавлять и дрожжи). По вкусу напиток напоминает домашний квас с

ароматом душистых трав. Во время приготовления пива сур Зоя Менкаировна

Риянова произнесла вслух заклинание:

Э-э-э, мед далтоз, мед далтоз чукае ӟӱыны, кисьтон карыны. Шумпотса ӟӱыны мед

гожтоз! Мед удалтоз!

Э-э-э, пусть [пиво] удастся, пусть удастся завтра угоститься, поминки провести. Пусть

с радостью пить будет суждено (букв.: “пусть будет предначертано/написано”)!

Пусть удастся! (ПМА 1: Риянова).

Из мучных блюд подают хлеб, пироги с различной начинкой, барсак2, та-

бани3. Перед выпеканием табаней оглашается цель действия: Тулыс кисьтон

карса, таба зын поттӥсько (“Отправляя весенние поминки, вызываю запах

[раскаленной] сковороды”) (ПМА 4). Первую выпечку кладут в отдельную та-

релку и в дальнейшем используют для жертвоприношения умершим. В данном

случае фраза таба зын поттыны (“вызывать запах [раскаленной] сковороды”) -

это устойчивое выражение, указывающее на необходимость задабривать по-

койных стряпней (Владыкина, Глухова 2011: 126; Анисимов, Глухова 2020: 145).

Важность “вызывания запаха” связана также с представлениями о том, что

“души умерших питаются запахом пищи” (Миннияхметова 2001: 94). По сло-

вам информантов и сведениям из научной литературы, для поминок принято

готовить мучные изделия из пресного теста, исторически предшествовавшего

дрожжевому (Миннияхметова 2000: 37). Сейчас этот обычай соблюдается ча-

стично либо не соблюдается вовсе. Непременным блюдом поминального стола

являются вареные куриные яйца, их должно быть нечетное количество. В каче-

стве основной жертвы предкам предлагается курица или петух. Полагают, что

главная причина такого выбора заключается в особенности птиц “грести на-

зад”, т.е. “в сторону иного мира”, поэтому и нет разницы, петух это будет или

курица. Жертвоприношение совершается с выполнением определенных пра-

вил: птицу нужно располагать головой на запад, при этом следует обращаться

к умершим с просьбой “не увеличивать количество поминальных дней”, т.е.

хранить от смерти близких родственников в грядущем году:

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

171

Тулыс кисьтонтэк, сӥзьыл кисьтонтэк кисьтон медам карытэ. Таза мед карозы.

До наступления весенних поминок, осенних поминок, чтобы поминки справлять не при-

шлось (букв.: “пусть [предки] поминки не [вынудят] провести”). Пусть [нас] здоровыми

сделают (ПМА 1: Риянова).

В с. Уразгильды хозяйка Зоя небольшое количество крови птицы нацедила

в ложку и окропила горячие угли, которые вынесла на железном совке из топя-

щейся бани. Примечательно, что закамские удмурты льют в костер кровь жерт-

вы при помощи ложки и во время жертвоприношения животных (чаще овец) в

рамках общественных молений. Вероятно, в народном сознании огонь служит

неким каналом “отправления” жертвы к богам и предкам.

Вечером в канун весенних поминок посещают баню. Непосредственно

перед тем, как затопить ее, туда приглашают также умерших родственников:

Тулыс кисьтон карыса, миньчо эстӥськом. Кулэмнёслэн азязы мед ӱсёз (“Про-

водя весенние поминки, баню топим. Пусть [наше] поминовение будет приня-

то предками” [букв.: “перед покойными пусть упадет”]) (ПМА 5). Обращаются

к предкам и перед тем, как поддать пару (плеснуть воду в бане на каменку),

просят их быть осторожными, чтобы не обжечься. По словам информантов из

д. Петропавловка, “вздувая первый пар”, поименно перечисляют своих умер-

ших, завершая обращение словами: Ваньдылэн но, ваньдылэн но азяды мед

ӱсёз, таза каре («Всеми, всеми [предками] пусть будет принято [наше] поми-

новение [букв.: “перед всеми, всеми пусть упадет”], - [нас] здоровыми сделай-

те») (ПМА 5). В с. Уразгильды сообщили, что к душам умерших обращаются в

тот момент, когда парятся веником: Тулыс кисьтон карыса, миньчо пыриськом.

Азяды мед ӱсёз, таза каре! («Отправляя весенние поминки, в бане паримся.

Пусть будет принято [наше] поминовение [букв.: “перед всеми, всеми пусть

упадет”], - [нас] здоровыми сделайте») (ПМА 4). Последний человек, который

выходит из бани, оставляет в тазике/ковше воду и веник на банном полке, еще

раз поддает пару и обращается к покойным предкам: Тӥ но миньчо пырелэ!

(“И вы парьтесь в бане!”) (ПМА 5).

Подготовка поминального стола в поминальный день. С утра хозяйка го-

товит блюда для поминального стола. По сведениям информантов из д. Петро-

павловка и с. Старокальмиярово, на поминальном столе непременно должен

быть лук. Поскольку мир мертвых представляется миром, где все наоборот/

наизнанку, лук якобы воспринимается умершими как вкусное, сладкое блюдо, а

сладкая еда - как горькая:

Асьмен тани келян нунал луэ, соослэн вордӥськон нунал луэ. Соослэн - толалтэ, асьмен -

гужем. Соослэн ваньмыз мукет. Соослэн курыт ке - асьмелэн ческыт, соослэн ческыт

ке - асьмелэн курыт. Соин сугон поно ни кисьтон дыръя жӧк вылэ.

У нас вот [день похорон] днем проводов является, у них днем рождения становится.

У них - зима, у нас - лето. У них все по-другому. Если у них горькое - у нас слад-

кое, если у них сладкое - у нас горькое. Поэтому во время поминок лук кладут на стол

(д. Петропавловка) (Анисимов, Глухова 2020: 149).

Обращает на себя внимание и оформление поминального стола. В д. Петро-

павловка и с. Старокальмиярово стряпню раскладывали по периметру стола,

комментируя свои действия словами “так делали их предки”. В с. Уразгильды

хозяйки раздавали участникам поминального застолья стряпню в руки или кла-

ли на стол перед ними.

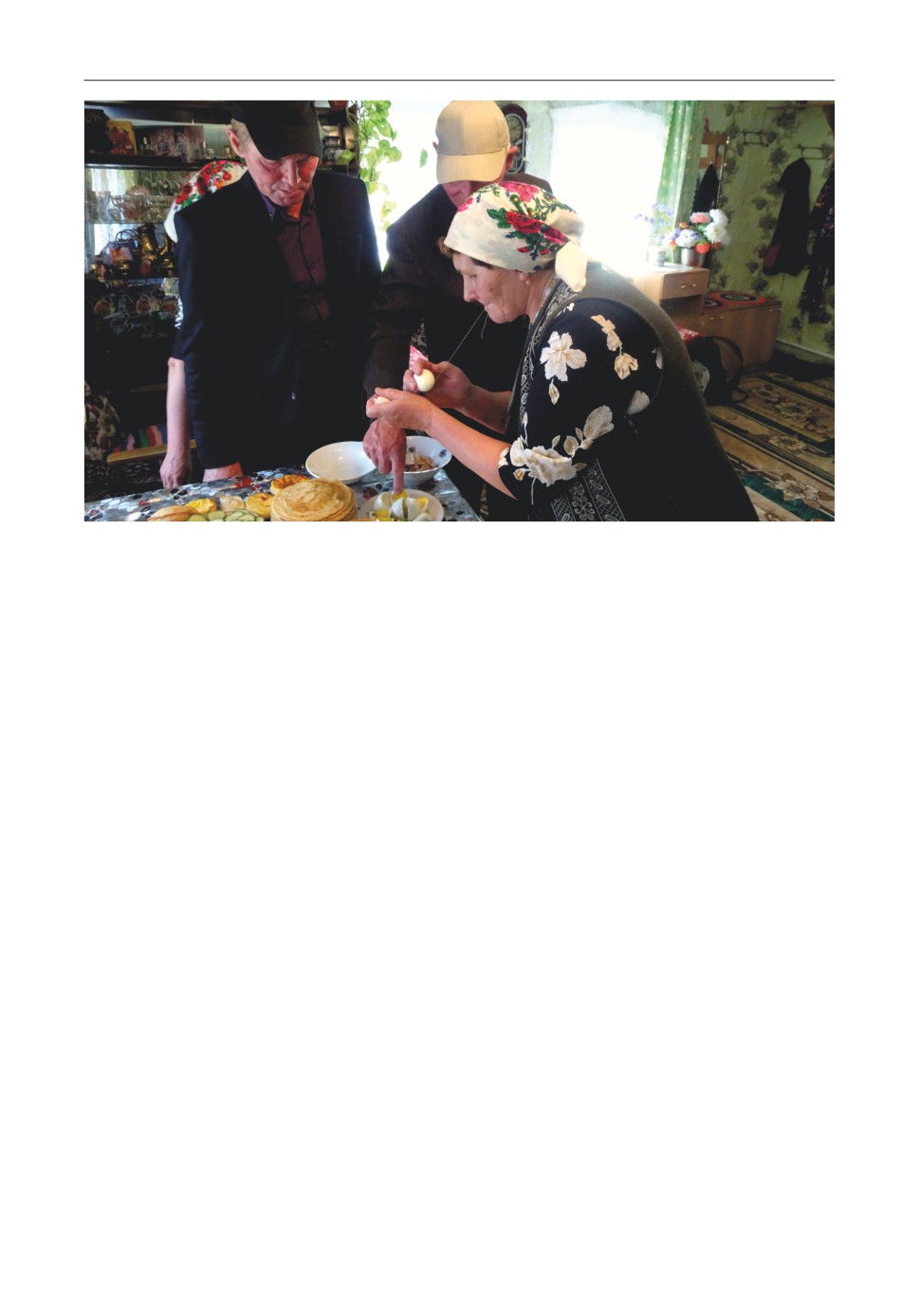

Перед тем как садиться за стол, участники поминок - их должно быть не-

четное количество - очищают нечетное число сваренных вкрутую куриных яиц.

172

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 2. Разрезание вареных яиц при помощи нитки; с. Старокальмиярово, 2019 г.

(Фото автора)

При этом мужчины надевают головные уборы и пиджаки, а женщины (в д. Пе-

тропавловка и с. Старокальмиярово) шерстяные кофты или жакеты. По словам

информантов, чистить яйца должны и мужчины, и женщины:

Агай муртӟёс но, апай муртӟёс но кулӥллям эсь. Соос понна агай мурт но, апай мурт но

палано, дыр, ини курегпузэз. Нылкышно ке кулэ, нылкышноез палато, пиосмурт ке кулэ -

пиосмуртэз, кисьтон ке лэсьтӥськом.

И женщины, и мужчины умерли ведь. [Поэтому] для них и мужчина, и женщина должны

очищать, наверное, куриные яйца. Если умирает женщина, просят чистить женщину,

если мужчина - мужчину, когда [частные] поминки проводим (ПМА 1: Ментдиярова).

Но, как было замечено, это правило соблюдалось не всегда.

Очищенные яйца разрезают на дольки при помощи нитки; не разрешается

использовать нож, считается, что в этом случае можно нанести увечья умер-

шим:

Пуртэн вандылыны уг яра, потому что соослэн, пе, чиньызы вандӥське. Вӧсь, пе, луо

кулэмнёс, асьме чыжы-выжыос.

Резать ножом нельзя, потому что у них, мол, пальцы ранятся. Больно, мол, становится

умершим, нашим [покойным] родичам (ПМА 2: Зидиганова);

Кизы-пыдзы медам вандӥськы шуса, тазьы кариллям. Пересьёслэн, кулэмнёслэн, кизы-

пыдзы медам вандӥськы шуса. Соин тазьы пуртэн кариллямтэ, соин сӥньысэн кариллям.

Чтобы руки-ноги не порезались, так делали. Чтобы у предков, у умерших руки-ноги не

порезать. Поэтому ножом не резали, поэтому нитку использовали (ПМА 1: Ментдиярова).

Яйца могут разрезать несколькими способами: нитку за концы держат в ру-

ках два человека, один из которых режет яйцо; один человек держит нитку зу-

бами, другой, разрезающий яйцо, - рукой; действие производит один человек,

который держит один конец нити зубами, а другой - рукой (см. Рис. 2). Яйцо,

как правило, делят на четыре дольки и ставят на стол в отдельной тарелке.

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

173

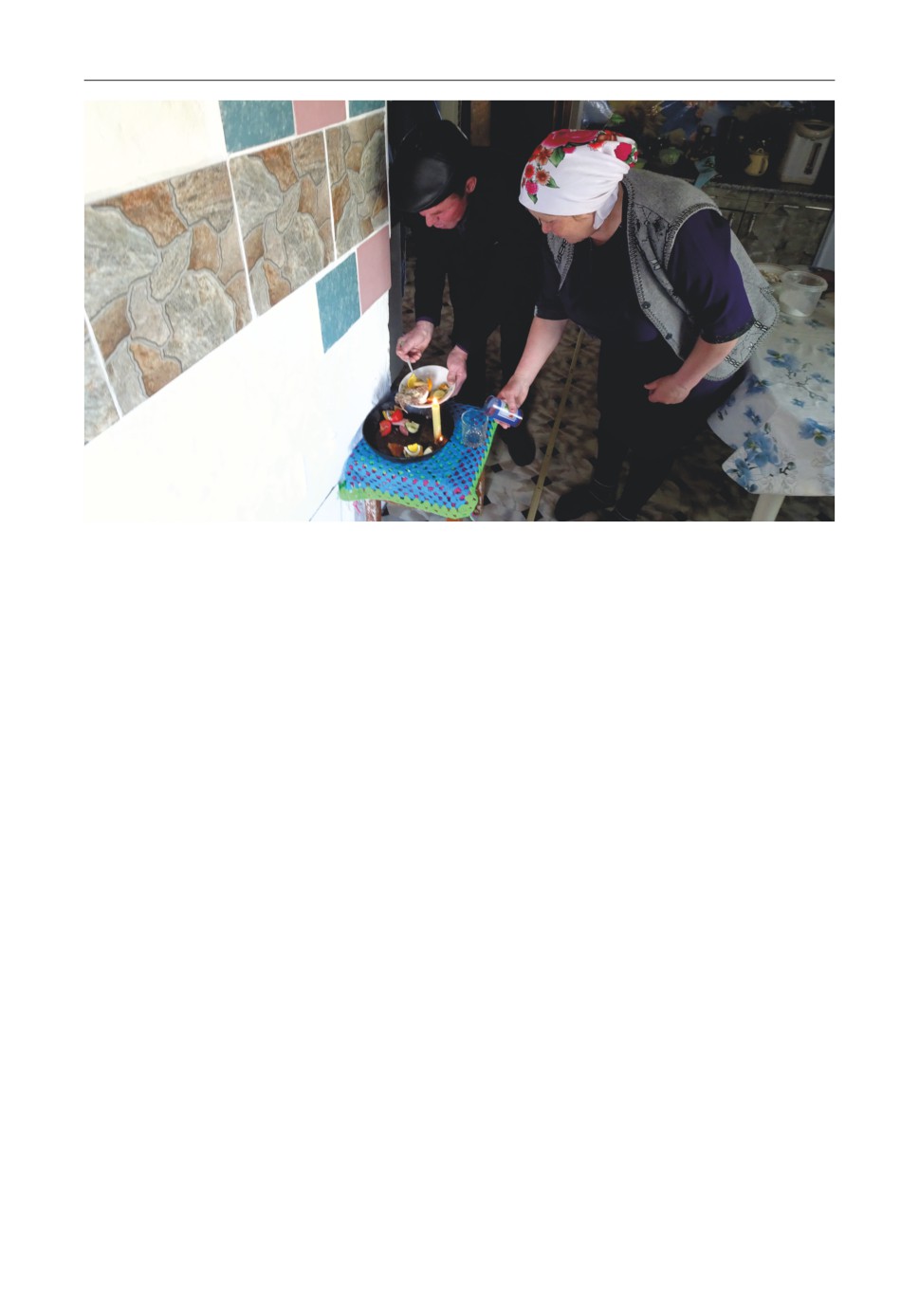

Рис. 3. Выделение части пищевых даров предкам; д. Петропавловка, 2019 г.

(Фото автора)

Если необходимо использовать нож, обращаются к умершим с просьбой

быть осторожными: Кидэс-пыддэс саклалэ, октэлэ! (“Руки-ноги берегите, уби-

райте!”) (ПМА 2: Шайсламова). Вероятно, в данном случае запрет на исполь-

зование острых железных предметов связан с представлениями в их семан-

тико-символическом значении апотропеического (окультуренного) атрибута,

способного нанести увечья незримо присутствующим духам предков. По све-

дениям Т.Г. Миннияхметовой, “[куски хлеба] отламывают руками, а яйца разби-

вают, ударяя ими в лоб друг другу, чистят и делят на куски с помощью ниток”

(Миннияхметова 2000: 35).

Подготовка поминального алтаря. Параллельно подготавливают специ-

альное место - как правило, рядом с печью, которая выступает каналом связи

с потусторонним миром - в виде своеобразного алтаря для поминального под-

ношения предкам. В д. Петропавловка рядом с печью установили невысокий

стул, на стул поставили сковороду, внутри ближе к краю закрепили зажженную

кустарную восковую свечу сюӱсь (см. Рис. 3). В некоторых семьях до сих пор

изготавливают самодельные свечи шӓм4 из ткани/ниток и воска, но могут ис-

пользоваться и покупные свечи. По имеющимся сведениям, прежде такие свечи

готовили по числу умерших в доме или нечетное число, их закрепляли на вы-

ступе перед печью ӱшӓ5 и/или на краю сковороды. Считалось, что в этот день

сюӱсь зын поттоно (“необходимо вызвать запах свечи”) (ПМА 1: Байдуллин).

Из беседы с информантами стало ясно, что обычай бытует либо бытовал не во

всех семьях. По мнению Т.Г. Миннияхметовой, эта традиция связана с влияни-

ем христианства и встречается не повсеместно, а лишь в некоторых населенных

пунктах Татышлинского и Балтачевского районов Республики Башкортостан и

Куединского р-на Пермского края (Миннияхметова 2000: 37).

В д. Старокальмиярово алтарь был установлен на кухне рядом со стираль-

ной машиной, поскольку печи не было. В качестве емкости для подношений

служила тарелка, рядом в пластмассовом стаканчике стояла свеча, возле нее

располагались тарелка со скорлупой и пластиковый стаканчик для напитков.

174

Этнографическое обозрение № 5, 2022

В с. Уразгильды в первом доме невысокий стульчик разместили рядом с печью,

расстелили полотенце, поставили тарелку для подношений, рядом с ней зажг-

ли свечу, во втором доме тарелку расположили на краю стола рядом с печью,

в третьем - на плите перед устьем печи, рядом зажгли свечу. Такая временная

конструкция, устанавливаемая непосредственно в день поминовения, считается

отдельным “столом” для незримых покойных.

Поминальная трапеза

Подношения умершим. После того как алтарь готов, хозяин или хозяйка

откладывают в отдельную емкость кусочки каждого блюда с поминального сто-

ла для подношения умершим. При этом блюда отведывают и сами хозяева, что

считается своеобразной “пробой”, “вкусовой” рецепцией, передаваемой при-

шедшим на поминки предкам. В народном восприятии действие символизирует

совместную трапезу с покойными/предками. В этот момент могут вслух ком-

ментировать пищевые предпочтения умерших родственников. Часть этих блюд

кладут в емкость для подношений движением руки наопак (движением руки от

себя ладонью вверх) - (кисьӧор карыса/ки сьӧорлань), при этом шепотом или про

себя обращаются к покойным:

Азязы мед ӱсёз анайёслэн-атайёслэн. Тулыс кисьтонтэк, сӥзьыл кисьтонтэк кисьтон

медам карытэ. Таза мед уломы ваньмы. Азязы мед ӱсёз!

(Букв.: “пусть упадет/предстанет”) перед родителями. Помимо весенних, осенних поми-

нок, [другие] поминки справлять нас пусть не вынуждают. Пусть здоровыми все будем

жить (букв.: “перед ними пусть упадет/предстанет”)! (ПМА 1: Риянова).

В общую же посудину отливают немного куриного супа, чая, домашней водки-

кумышки и домашнего пива (в с. Старокальмиярово и д. Петропавловка компот

и кумышку налили в отдельный стакан для напитков). В эту емкость кладутся

также сваренные голова и лапы жертвенной курицы/петуха. Считается, если хо-

зяева забыли поднести какое-то блюдо, умершие непременно дадут об этом знать:

упадет блюдо или прольется напиток, иногда даже не раз. О таких знаках удмур-

ты говорят кулэмнёс кыско (“умершие утягивают/утаскивают”). По другим све-

дениям, умершие являются во сне, упрекая (кулэмнёс саташтыро) в том, что их

не угостили тем или иным кушаньем, особенно если забыли поднести любимое

блюдо усопшего. Считается, что умершие угощаются там, где стоят эти подноше-

ния, а живые - в другой части дома, где накрыт поминальный стол.

Поминальное застолье. Завершив подношения предкам, хозяева приглаша-

ют прибывших участников ритуала к трапезе, которая состоит из двух этапов:

сначала поминают умерших и угощаются блюдами, а после небольшой паузы

следует совместное чаепитие. Мужчины садятся в одной части стола, женщины -

в этом же ряду после них или напротив. Перед тем как приступить к застолью,

мужчины надевают головные уборы и пиджаки, женщины и девочки - платки,

кофты, безрукавки и т.п. В с. Старокальмиярово одна из участниц ограничилась

тем, что накинула на плечи платок. Важно отметить, что облачение во время по-

минальной трапезы или при совершении обряда пуктӥськон (от глаг. пуктӥсь-

кыны - “подносить, преподносить, раскладывать”) имеет большое значение.

По словам информантов, это требуется для того, “чтобы умершие могли видеть

живых”. Аналогичные правила в отношении одежды распространяются и на

молитвенные церемонии высшим силам (куриськон), особенно когда за столом

пробуют освященную кашу.

Пробуя блюда, каждый из участников обряда вслух, шепотом или про себя

поминает умерших:

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

175

Няньыкай басьтоме. Азязы мед ӱсёз, ваньзылэн кулэм муртӟёслэн, анай-атайёслэн, вань

матысь туганнёслэн. Огзэс но ум кельтӥське, ваньзы ог иньтӥйын. Ӟесь мед возёзы

милемыз. Тодазы ваемез мед тодозы. Тодэ ваиськом. Возьмаськыса медам кылле, вань-

зылэн азязы мед ӱсёз!

Хлебушка возьмем. Пусть предстанет перед ними (букв.: “пусть упадет перед ними”),

[перед] всеми умершими, родителями, близкими родственниками. Никого не оставляем

[не помянув], все в одном месте [находятся]. С добром пусть оберегают нас. О [нашем]

поминании пусть узнают. Поминаем. Пусть в ожидании [жертвоприношений] не будут

жить, пусть [блюда и напитки] перед всеми предстанут (букв.: “упадут”) (ПМА 1: Мент-

диярова, Риянова).

По словам информантов, умерших необходимо поминать поименно, но по-

скольку всех запомнить сложно, обращаются к ним обобщенно, используя фор-

мульные выражения.

По прошествии некоторого времени хозяйки начинают угощать гостей до-

машней самогонкой - кумышкой. В с. Старокальмиярово хозяйка Индира пер-

вую стопку налила себе и обратилась к умершим:

Азязы ӱськытыса, быдэн стопка вина ӟуоме. Таза мед луоме, асьмелы гумыръёссэс мед

сётозы, пудоёс таза мед луозы, нылпиос тазаесь мед луозы, шудоесь, кӱзь гумыро. Азя-

зы мед ӱсёз!

Поминая [предков] (букв.: “перед ними роняя”), по одной стопке кумышки выпьем. Здо-

ровыми пусть будем, нам долгих лет пусть дадут (букв.: “от своего возраста пусть вы-

делят-дадут”), скотина здоровой пусть будет, дети здоровыми пусть будут, счастливыми,

с долгой жизнью. Наше поминовение до них пусть дойдет! (букв.: “перед ними пусть

упадет!”) (ПМА 2: Шайсламова).

После того как хозяйка выпила сама, она предложила самогонку мужу и

остальным гостям. Как вспоминали супруги Шайсламовы из д. Петропавловка,

раньше отец небольшое количество кумышки давал выпить также им, своим де-

тям, говоря, что “сегодня такой день, когда спиртным нужно угощаться всем”.

Хозяйка Замфира из с. Уразгильды сразу налила себе и каждому гостю по стоп-

ке и обратилась к пришедшим с благопожеланием: Таза мед луоме. Эгеньчи ар

дырозь милемыз таза мед карозы (“Здоровыми пусть будем. До следующего

года, [до следующих весенних поминок], здоровыми нас пусть сделают”) (ПМА

1: Хасаниянова). В дополнение к ее словам присутствующие продолжили обра-

щение к умершим.

После недолгого поминального угощения участники поминок снимают го-

ловные уборы, накинутую одежду и продолжают застолье. Это свидетельствует

о завершении посвященной предкам части поминальной трапезы, когда люди

вспоминали истории, часто курьезные, связанные с умершими родственника-

ми, рассказывали о сновидениях, в которых присутствовали покойные. Теперь

начинается застолье в честь живых. Атмосфера во время весенних поминок, как

правило, не грустная, а, напротив, спокойная и веселая.

Выйдя из-за стола, участники трапезы рассаживаются по дому, беседуют на

различные темы, могут спеть все вместе. В с. Уразгильды исполняли застоль-

ные песни, периодически меняя мелодию:

Вож бадярлэн куарез паськыт,

Листья зеленого клена широки,

Тырме йырез биньыны(у),

Впору [вместо платка] на голову повязать.

Туганнёслэн кыл(ы)зы небыт,

Слова родных ласковые (букв.: “мягкие”),

Тыр(ы)ме ӱй(ы)быт пукыны.

Впору беседовать всю ночь.

Туганнёслэн кыл(ы)зы небыт,

Слова родных ласковые (букв.: “мягкие”),

Тыр(ы)ме ӱй(ы)быт пукыны.

Впору беседовать всю ночь.

176

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Арамалэн шул(ы)дырлыкез

Красота рощи -

Льӧомпу сӓська вань дыр(ы)я.

В пору цветения черемухи.

Корка пушлэн шул(ы)дырлыкез,

Красота избы -

Анай-атай вань дыр(ы)я.

Пока живы мать и отец/родители.

Корка пушлэн шул(ы)дырлыкез,

Красота избы -

Анай-атай вань дыр(ы)я.

Пока живы мать и отец/родители.

Ӱзыяса мон бер(ы)тӥсько,

Возвращаюсь я, набрав земляники,

Ӱзыез ӟаратӥсько,

Землянику я люблю.

Со ӱзыез ӟаратэм(ы) кадь,

Как люблю я эту землянику,

Тӥледыз ӟаратӥсько.

Вас [родные] я люблю.

Со ӱзыез ӟаратэм(ы) кадь,

Как люблю я эту землянику,

Тӥледыз ӟаратӥсько(й).

Вас [родные] я люблю.

Ал(ы) дэреме одӥг гынэ,

Розовое платье у меня только одно,

Нӱнал дӥсяме потэ.

Каждый день хочется его носить.

Та ӟаратон туганнёсме,

Этих моих любимых родных

Нӱнал аӟӟеме потэ.

Каждый день хочется видеть.

Та ӟаратон(ы) туганнёсме,

Этих моих любимых родных

Нӱнал аӟӟеме потэ.

Каждый день хочется видеть.

Ӵук(ы)на(уа) шун(ы)ды(у) жужалоз(ы), шол,

Утром солнце взойдет, да,

Жыт(ы)зэ толэзь(ы) жужалоз.

Вечером луна взойдет.

Май(ы) толэзьын(ы) кику силёз,

В мае месяце кукушка закукует,

Соку кытын чидалом?

Где и как мне тогда стерпеть [тоску]?

Май(ы) толэзьын(ы) кику силёз,

В мае месяце кукушка закукует,

Соку кытын(ы) чида(уа)лом?

Где и как мне тогда стерпеть [тоску]?

Валэ пукси жадён(ы)тэм шол,

Села на коня, чтобы не утомиться,

Тулуп дӥсяй кыммон(ы)тэм.

Тулуп надела, чтобы не замерзнуть.

Татын сием-дюэмнёсмы

Наше здешнее застолье-пир

Гумырын но вунон(ы)тэм.

Не забыть до конца жизни.

Татын сием-дюэмнёсмы

Наше здешнее застолье-пир

Гумырын но вунонтэм.

Не забыть до конца жизни.

Ой, орчче ведь, орчче ведь,

Ой, проходит ведь, проходит ведь,

Шул(ы)дыр гужем орчче ведь.

Красное лето проходит ведь.

Шул(ы)дыр гужем нош ик вуоз,

Красное лето наступит снова,

Асьме гумыр орчче ведь.

[А] наша жизнь [безвозвратно] проходит

ведь.

Шул(ы)дыр гужем нош ик вуоз,

Красное лето наступит снова,

Асьме гумыр орчче ведь

[А] наша жизнь [безвозвратно] проходит ведь

(ПМА 1: Бадрисламова, Байдуллина, Ментдиярова, Нуриахметова, Риянова, Хасаниянова).

В это время хозяйка подготавливает стол к чаепитию. Сначала чай “пред-

лагают” умершим, наливая его движением руки наопак, для чего снова надева-

ют головной убор и снятые к этому времени пиджаки, кофты и пр. В емкость

с подношениями добавляются различные сладости с накрытого стола. По-

сле этого гости приглашаются к чаепитию - кисьтон чай/чӓй (“поминальный

чай”). По воспоминаниям информантов д. Петропавловка и с. Старокальмия-

рово, в детстве им родители говорили, что нужно обязательно выпить чаю или

хотя бы попробовать его, иначе кто-то из умерших может уйти недовольным.

Т.Г. Миннияхметова отмечает, что это поздняя, заимствованная у татар и баш-

кир традиция, датируемая серединой XX в.: “…до этого времени чай в качестве

обрядового напитка не употреблялся” (Миннияхметова 2000: 37).

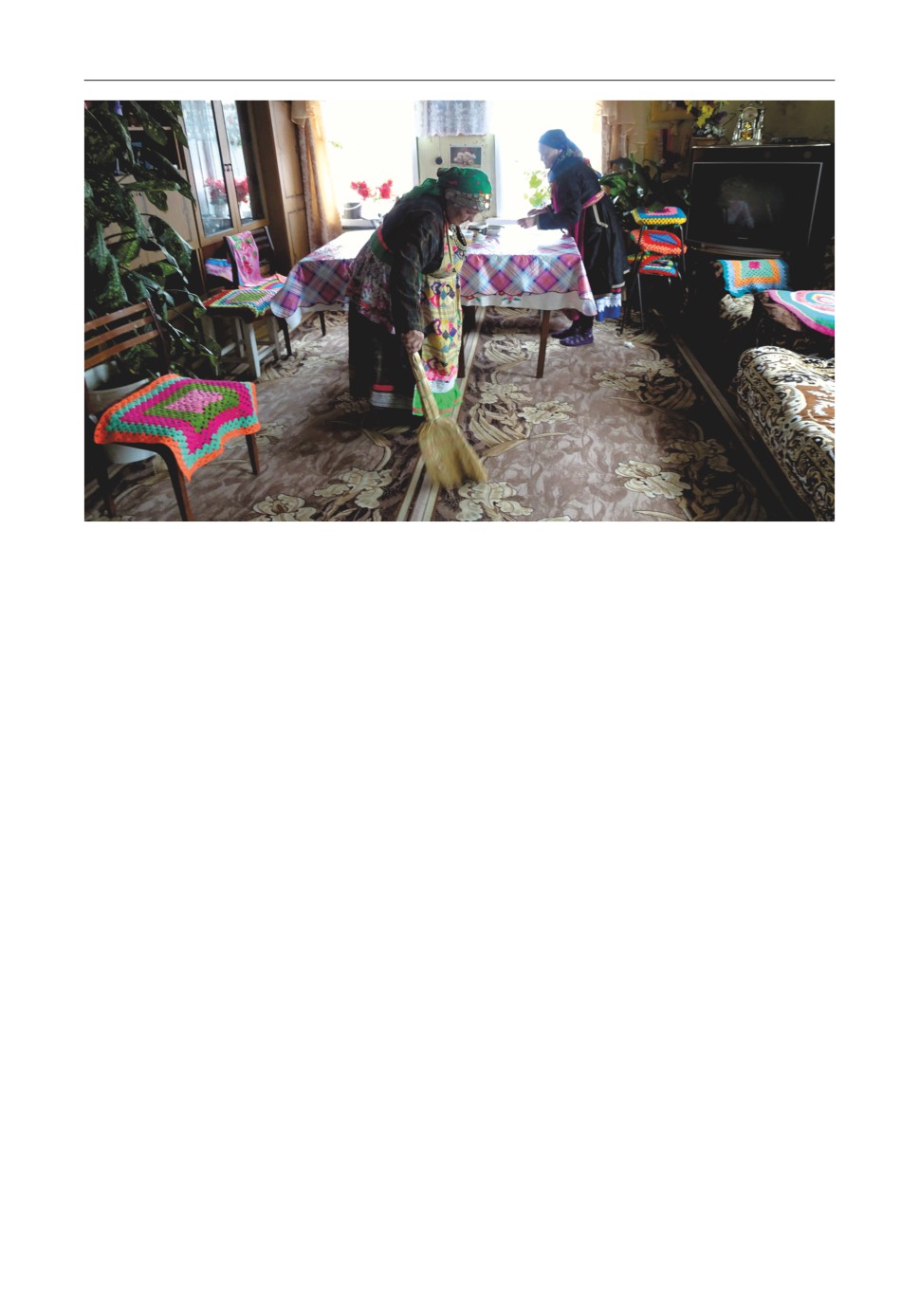

“Выпроваживание”/проводы умерших. По завершении трапезы гости

встают из-за стола и рассаживаются по дому. В это время хозяйка берет веник и

начинает “выпроваживать” умерших (см. Рис. 4). Эту часть поминок называют

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

177

кулэмнёсты келян/уллян (“выпроваживание/изгнание умерших”). Хозяйка как

бы символически “выметает” по направлению к дверям изо всех комнат и углов

дома пришедших на тулыс кисьтон умерших, обращаясь к ним:

Раньӟыса медаз кошке. Сектам, келяломе ини. Милемыз таза мед карозы, доразы мед бер-

тозы. Улосъёс айбат мед луозы. Нылпиос тазаесь, шудоесь мед луозы, асьмеос но озьы ик.

Пусть не поранятся во время ухода. Угостили, теперь проводим. Нас здоровыми пусть

сделают, домой пусть возвращаются. Житьё-бытьё хорошим пусть будет. Дети здоровы-

ми, счастливыми пусть будут, мы сами так же (ПМА 2: Шайсламова);

Сиизы-ӟуизы, мед кошкылозы! Мед бертылозы, мед кошкылозы. Келяломе. Таза мед ка-

розы ваньмес. Ваньзылэн азяз мед ӱсёз. Таза мед карозы милемыз. Бертылэ, мынэ!

[Предки] наелись-напились, пусть уходят! Пусть возвращаются, пусть уходят. Прово-

дим. Всех нас здоровыми пусть сделают. [Поминальные блюда] пусть перед всеми пред-

станут (букв.: “упадут”). Здоровыми пусть сделают нас. Возвращайтесь [к себе], идите!

(ПМА 1: Риянова).

Мынэ, потылыса кошке-ай татӥсь. Тӥледыз сектай, кисьтон кари, тырмоз. Бертылыса

кылле. Татӥсь мынэ, потэлэ. Кӧтдэс тыриды, сектам. Мынэ, бертэлэ.

Идите, выходите-ка отсюда. Вас угостила, поминки провела, достаточно. Возвращай-

тесь. Идите отсюда, выходите. Вы насытились, мы угостили вас. Идите, возвращайтесь

[к себе] (ПМА 1: Бадрисламова).

Обязательно нужно подмести под поминальным столом, за которым сидели го-

сти, чтобы кто-то из невидимых духов предков не остался там. Крошки и мелкий

сор сметают на совок и выносят за пределы двора. В д. Петропавловка хозяйка

вышла за ворота и выбросила сор с совка на улицу, в с. Старокальмиярово сор был

ссыпан под забор в сторону запада, в с. Уразгильды - брошен из сеней в направ-

лении ворот (в первом доме) или в огород в сторону запада (во втором и треть-

ем домах). После этого умерших еще раз просят уйти обратно: Мынэ бертылэ!

Дорды огпалан, асьме дорын ен кылле ни! (“Идите, возвращайтесь [к себе]! Ваш

дом по ту сторону, у нас не оставайтесь больше!”) (ПМА 3); Ӟӓ, мынэ, бертэ!

(“Ладно, идите, возвращайтесь [к себе]!”) (ПМА 1: Хасаниянова). До завершения

выпроваживания душ предков никому из гостей не разрешается покидать дом, они

должны ожидать внутри. Считается, что в противном случае обратная дорога бу-

дет неудачной, может случиться несчастье - сюрес уз далты.

В д. Петропавловка и с. Старокальмиярово по возвращении хозяйки в дом

происходит любопытный диалог. Другие участники поминок спрашивают ее:

Бӧордыса-а кошкизы? Адӟид-а? (“Плача [с нежеланием] ли ушли? Видела ли?”)

(ПМА 2: Зидиганова); Ӧоз бӧордэ-а отӥ? Кыше шумпотса кошкизы, дыр, ай!

(“Не плакали ли [они] там? С какой радостью ушли, наверное, еще!”) (ПМА 3).

На это хозяйка отвечает:

Ӧоз бӧордэ, шумпотса кошкизы. Сиизы-ӟуизы, тырмиз. Соослы татын данак кӱнояськоно

эвӧл ни кема. Соослэн асьсэ понназы улоссы, милям асьме понна улосъёсмы.

Не плакали, с радостью ушли. Поели-попили, хватит. Им здесь долго не надо гостевать.

У них свое житьё-бытьё/свой мир, у нас свое житьё-бытьё/свой мир (ПМА 2: Шайсламова);

Сӥзьыл эшшо бертом ай! - шӱизы.

“Осенью еще раз придем!” - сказали (ПМА 3).

В с. Старокальмиярово (во втором доме) хозяйка оповестила оставшихся гостей:

Келям! Весь кошкылӥзы! Чутӥсез но, бӧордӥсез но, пинялэз но, пересез но… Шум-

потса кошкылӥзы ни, кисьтон каризы шӱса (“Проводили! Все ушли! И хромой, и

плачущий, и молодой, и старый, и… С радостью ушли уж, потому что поминки

провели [для них]”) (ПМА 3). В с. Уразгильды ограничились тем, что ожидающим

178

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 4. Выпроваживание умерших; с. Уразгильды, 2019 г.

(Фото автора)

дома гостям хозяйки сообщили, что “умершие ушли, вернулись в мир мертвых”.

Вынесение подношений и передача сакральным медиаторам. Параллель-

но выпроваживанию умерших или после этого выносятся поминальные дары.

Горящую в течение поминок свечу гасят, огарок кладут в посуду для подноше-

ний. Если свеча затухает не сразу, полагают, что умершие не желают уходить

с устроенного для них праздника. В этом случае хозяева настоятельно просят

усопших покинуть дом, поскольку поминки подошли к концу, а живые стара-

лись их угостить досыта и всячески угодить им.

В традиции татышлинских удмуртов человек, выносящий дары, должен на-

деть рукавицы, причем, согласно правилам зеркальности миров, на правую руку -

левую рукавицу, а на левую - правую. Здесь, вероятно, кроются представления

о холодном потустороннем мире и опасности контакта с инфернальными суще-

ствами без подобающей защиты, которую дает одежда как культурный предмет

в противовес природному/нечеловеческому. Примечательно, что использование

рукавиц/варежек встречается и в похоронном обряде: варежки надевали на руки

покойнику, в варежках были также обмывающие покойника, поскольку счита-

лось, что в противном случае будут мерзнуть их руки (Садиков 2019: 199).

В д. Петропавловка и с. Старокальмиярово вместе с пищевыми дарами вы-

носят скорлупу яиц и воду, слитую после мытья посуды с поминального стола.

Все эти “дары” отдают (выливают/выбрасывают движением наопак) медиато-

рам, которыми служат собаки, куры/петухи или дикие птицы. В д. Петропав-

ловка и в с. Уразгильды (в первом доме) подношения вылили/бросили в ого-

род в направлении запада, в с. Старокальмиярово отдали собаке (см. Рис. 5),

в с. Уразгильды (во втором и третьем домах) - курам. При этом в с. Уразгильды

отметили, что поминальные подношения нужно отдавать только курам и диким

птицам, но ни в коем случае не собакам - что отличается от обычаев, бытующих в

других исследуемых поселениях. Поедание животными и птицами даров служило

знаком принятия подношения душами мертвых. Более того, “если собаки грызутся

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

179

Рис. 5. Вынесение и опрокидывание пищевых даров сакральному медиатору - собаке;

с. Старокальмиярово, 2019 г. (Фото автора)

из-за этой пищи, много ворон и галок налетело - это значит, что потусторонние ра-

дуются угощению, принимают просьбы живых и исполнят их” (Миннияхметова

2000: 36). По словам некоторых информантов, иногда от даров, обильно политых

спиртными напитками, собака могла долго спать “как мертвая”, что воспринима-

лось знаком благосклонного принятия поминальных угощений предками.

Каких-то гендерных предпочтений в определении того, кто выносит по-

минальные дары, обнаружено не было. В д. Петропавловка и в с. Уразгильды

(третий дом) это делал хозяин, в с. Старокальмиярово - мужчина-родственник,

вероятно, ввиду того что хозяина уже не было в живых, в с. Уразгильды (первый

и второй дома) - хозяйка.

Завершающее угощение кумышкой. После выпроваживания усопших и выне-

сения подношений хозяйка еще раз угощает гостей в связи с добрым и благополуч-

ным уходом умерших родичей. Наливается кумышка, и каждый участник церемо-

нии произносит различные пожелания, обращаясь в адрес умерших и бога Иммара:

Тулыс, сӥзьыл кисьтонтэк, кисьтон медам карытэ ини.

Пусть уж помимо весенних, осенних поминок [другие] поминки справлять не придется

(букв.: “не вынудят”) (ПМА 2: Шайсламова);

Таза мед луоме. Улосъёс айбат мед луозы, нылпиос тазаесь, шудоесь мед луозы. Самый

главныез со! Улос айбат мед луоз. Шудоесь, визьмоесь, кӱзь гумыроесь мед луозы. Асьмелы

но озьы ик мед сётоз-ай Иммар бабай. Улэм потэ эсь, ай.

Здоровыми пусть будем. Житьё-бытьё хорошим пусть будет, дети здоровыми, счастли-

выми пусть будут. Самое главное это! Житьё-бытьё хорошим пусть будет. [Дети] счаст-

ливыми, умными, долгожителями пусть будут. Нам того же пусть дарует еще дедушка

Иммар6. Пожить-то еще хочется (ПМА 2: Шайсламова).

Посещение других домов. После того как поминки в одном доме заканчива-

ются, гости и хозяева посещают дома других родственников. Выбор маршрута

подчиняется строгой логике: обход начинают с дома, расположенного по тече-

нию реки выше других, далее следуют вниз по течению от дома к дому - уллане

180

Этнографическое обозрение № 5, 2022

мыныны/васькыны (“идти в нижнюю сторону [деревни]/спускаться [по реке/по

улице]”). По словам информантов, кисьтонэз улэ васькытыса кельтоно, вылэ

нуса кельтоно ӧвӧл (“поминки нужно отправить в низовье реки, нельзя оста-

вить в верховье”) (ПМА 1: Бадрисламова). Это обрядовое правило связано с

мифологическими представлениями удмуртов о том, что в верховьях реки ло-

кализуется верхний/святой мир, а в низовьях или на другом берегу - нижний/

потусторонний мир. Объединяющим каналом, маркирующим границу небесно-

го и подземного/подводного миров, является вода во всех ее проявлениях (ву/

ва - “вода”, ин(ь)ву - “небесная вода”, ошмес - “родник”, шур - “река”, зарезь -

“море” и т.д.); позднее вода стала связывать три мира (верхний, средний и ниж-

ний) (Владыкина, Глухова 2011: 69-70; Анисимов 2017: 37). Двигаясь по улице,

люди могут петь различные песни. В с. Уразгильды исполнили напев “гуляния

по улице” (урам кӱй):

Та урам(ы)тӥ кӱнь пол орччи,

По этой улице три раза прошла,

Кӱнь полаз но жыт орччи.

Три раза вечером прошла.

Кӧт(ы) курек(ы)тэмись(ы) кыр(ы)ӟам(ы)

От горечи-грусти пела было,

вал,

Разбудила спящих людей.

Изись(ы) мур(ы)тэ сай(ы)катӥ.

От горечи-грусти пела было,

Кӧт(ы) курек(ы)тэмись кыр(ы)ӟам(ы) вал,

Разбудила спящих людей.

Изись(ы) мур(ы)тэ сай(ы)катӥ.

Завязки моего фартука короткие,

Ашшетэлэн калыз(ы) вак(ы)чи,

[Но их] можно удлинить.

Бугатом кӱзятыны.

Оговаривающих нас людей

Милемыз(ы) верась(ы) мур(ы)т(ы)ӟёсыз

Можем [в ответ] обидеть.

Бугатом(ы) кӱй(ы)дырыны.

Оговаривающих нас людей

Милемыз(ы) верась(ы) мур(ы)т(ы)ӟёсыз

Можем [в ответ] обидеть.

Бугатом(ы) кӱй(ы)дырыны.

По [реке] Танып плот плывет, да,

Танып(ы) кӱзя пур(ы) кош(ы)ке, шол(ы),

Когда наступаешь, расходится.

Лёгись(ы)код(ы) ке таралэ.

Когда пою да когда плачу,

Кыр(ы)ӟась(ы)ко ке, ла, бӧор(ы)дӥсь(ы)ко ке,

Все мои горести проходят.

Вань(ы) кӱйыке таралэ.

Когда пою да когда плачу,

Кыр(ы)ӟась(ы)ко ке, бӧор(ы)дӥсь(ы)ко ке,

Все мои горести проходят.

Вань(ы) кӱйыке таралэ.

“Пейте-угощайтесь” - говорят, “пейте-

“Ӟӱэ” шуо, “ӟӱэ” шуо,

угощайтесь” - говорят,

Пить да пьем-угощаемся.

Ӟӱонзэ но ӟӱиськом.

“Пейте-угощайтесь” - говорят, “пейте-

“Ӟӱэ” шуо, “ӟӱэ” шуо,

угощайтесь” - говорят,

Ӟӱонзэ но ӟӱиськом.

Пить да пьем-угощаемся.

Ми огшоры ум ӟӱиське,

Мы неспроста пьем-угощаемся,

Ми огшоры ум ӟӱиське,

Мы неспроста пьем-угощаемся,

Кисьтон карса ӟӱиськом

Поминки справляя, пьем-угощаемся

(ПМА 1: Бадрисламова, Байдуллина, Ментдиярова, Нуриахметова, Риянова, Хасаниянова).

Во всех домах ритуальный сценарий повторяется.

Посещение кладбища. На следующий после поминок день члены рода по-

сещают могилы родственников. В 2019 г. мне удалось побывать вместе с ин-

формантами из с. Уразгильды на кладбищах этого села и соседнего - в Новых

Татышлах. По словам моих респондентов, раньше, при жизни их родителей, на

следующий день после поминок родственники обычно собирались на угоще-

ние пӧось шыд (“горячий суп”). После трапезы выпроваживались/изгонялись

покойные предки, которые, как полагали, до этого времени находились рядом

с живыми: оставались/“ночевали” в домах своих живых родственников. Се-

годня, как выразились сами носители традиции, этот обряд они не проводят

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

181

“по своей лености”, может быть, лишь пожилые жители села еще считают нуж-

ным справлять тулыс кисьтон в полном объеме. В настоящее время день про-

ведения пӧось шыд и весенние поминки совмещены.

Родственников, направляющихся на кладбище, должно быть нечетное чис-

ло. Если же их количество оказывается четным, один из них берет в руку ка-

кой-нибудь предмет (палку, гвоздь и т.д.) и говорит: Таиз милям (“Этот/эта/это

наш”). Считается, что этот предмет адямилы чётланэ (“идет в счет человека”)

(ПМА 1: Ментдиярова). По словам рассказчиков, при посещении кладбища че-

ловек должен иметь при себе железный предмет, который оберегает его от злой

силы, - астэ утись (“тебя охраняющий/оберегающий”) (ПМА 2: Зидиганова,

Шайсламова). Для угощения предков с собой берут немного пищи и спиртного.

Войдя на кладбище, обращаются к умершим и предупреждают о визите,

чтобы “не напугать” и “не рассердить” их. На могилах своих родных крошат

еду, бросая наопак, таким же образом льют кумышку. Совершая поминальные

подношения, угощаются и сами присутствующие. Каждый из пришедших “кор-

мит” умерших и обращается к ним. Было замечено, что мои информанты из

с. Уразгильды останавливались у могил не только родственников, но и знако-

мых, общались с умершими как с живыми, вспоминали печальные, радостные

и даже смешные случаи из их жизни.

Еще одной примечательной деталью было “кормление” безымянных мла-

денцев и безродных умерших в с. Уразгильды, которое было совершено на краю

впадины в черте кладбища. Информанты отметили, что эту часть пространства

они называют нимтэмшай (“безымянное кладбище”). Данный пример - свиде-

тельство отношения удмуртов этого села ко всем покойникам: наряду “со сво-

ими” поминаются и другие, даже безродные и безымянные, чтобы не оставить

никого голодным. По представлениям удмуртов, души забытых умерших спо-

собны превратиться в злых духов и всячески вредить живым. Поэтому во время

поминальных церемоний удмурты стараются помянуть всех усопших и выде-

лить для каждого из них свою долю пищевых подношений.

После того как закончилось “кормление”, участники поминок из с. Ураз-

гильды за воротами кладбища вымыли руки водой из бутылки, специально при-

несенной для этой цели. Затем все поехали на кладбище в соседнее с. Новые

Татышлы, где также посетили покойных родных и знакомых.

* * *

Содержание и анализ сценария весенних поминок закамских удмуртов на

примере сел Старокальмиярово, Уразгильды и д. Петропавловка свидетельству-

ют о хорошей сохранности и целостности традиции. Несмотря на незначитель-

ные изменения (напр., совмещение пӧось шыд/“горячий суп” и весенних поми-

нок, угасание обычая приготовления блюд из пресного теста), тулыс кисьтон

гармонично бытует в череде календарных и семейных праздников. Довольно

четко и заметно проявляется вера в существование после смерти и в могуще-

ство предков, способных влиять на жизненные события живых. Примечатель-

но, что во время общественных поминок, помимо предков рода, отдельного

внимания удостаиваются и другие умершие (безродные покойные, безымянные

дети). Таким образом выстраивается гармоничная в народном понимании кар-

тина сосуществования двух миров.

Важным аспектом традиции тулыс кисьтон является консолидация род-

ственного сообщества, поскольку весенние поминки справляются каждым

патрилинейным родом отдельно. Как отметил В.Е. Владыкин, “поминальные

обряды, наряду со многими другими функциями, идеологически обеспечивали

182

Этнографическое обозрение № 5, 2022

демонстрацию единства и сплоченности членов семейно-родового коллектива,

связанных системой как кровного родства, так и свойства” (Владыкин 1994:

169). В отправлении весенних поминок в 2019 г. выделяется одна заметная

особенность: в обрядовом обходе участвовали представители лишь среднего и

старшего поколений, и только в одном случае (в с. Уразгильды) в трапезе при-

нимали участие молодой мужчина и его сын. Вероятно, данный факт не связан

с половозрастными ограничениями в проведении подобных ритуалов. Скорее

всего, зафиксированные примеры говорят о значительных социальных сдвигах

в структуре деревенского социума, когда молодежь уезжает в города в поисках

работы. В наши дни такая ситуация типична. Следует отметить, что сегодня

все чаще весенние поминки справляются внутри отдельной семьи (это можно

сказать и о большинстве других локальных традиций удмуртов). Несмотря на

все изменения, полевые материалы автора свидетельствуют о хорошей сохран-

ности архаичных мифологических представлений о коммуникации между ми-

ром живых и миром мертвых. Идея такой связи выражена как в акциональной,

так и в атрибутивной символике сценария весенних поминок тулыс кисьтон -

одного из важных праздников в годовом обрядовом цикле закамских удмуртов.

Благодарности

Статья поддержана исследовательским грантом Эстонского литературно-

го музея (EKM 8-2/20/3) и Центром повышения квалификации в эстонских

исследованиях (TK 145) через Европейский фонд регионального развития, а

также французским грантом IUF “Étude interdisciplinaire d’une minorité animiste

en Russie d’Europe, les Oudmourtes orientaux: rituels, coutumes, engagement

communautaire aujourd’hui (2018-2022)”, руководитель профессор Ева Тулуз.

Примечания

1 См., напр.: Макаров 1915; Ильин 1926; Атаманов, Владыкин 1985;

Minnijahmetova 2000: 215-226; Миннияхметова 2000: 34-37, 57-59, 72; 2001;

2003: 103-112; Садиков 2001: 126-133; 2017: 173-194, 2019: 193-236; Черных

2002: 42-45, 50; Садиков, Хафиз 2010: 28-29, 39, 42-46, 49, 55-59, 83-84; Лал-

лукка и др. 2014: 105-112; Атаманов-Эграпи 2020: 128, 138, 141-142, 150, 154-

155, 163-164, 167, 178, 180, 182-183.

2 Заимствованное у тюрков блюдо баурсак (баш. бауырһаҡ; тат. бавырсак).

Готовится из муки, яиц и соли. Формируются небольшие палочки, которые об-

жариваются во фритюре.

3 Лепешки из кислого теста, к которым иногда в качестве подливы гото-

вят мучной соус (зырéт), конопляной соус (кенэм зырéт), конопляную сбоину

(туéм кенэм).

4 От татарского шәм (“свеча”).

5 От башкирского уша (“выступ сбоку у печи”).

6 Диалектный вариант теонима верховного бога Инмар’а.

Источники и материалы

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Уразгильды Татышлинско-

го р-на Республики Башкортостан. 2019 г. (информанты: В.Ш. Бадрисламо-

ва, 1956 г.р.; Т.Б. Байдуллин, 1941 г.р.; А.Т. Байдуллина, 1971 г.р.; Ф.П. Ну-

риахметова, 1960 г.р.; Ф.М. Ментдиярова, 1951 г.р.; З.М. Риянова, 1964 г.р.;

З.З. Хасаниянова, 1952 г.р.).

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

183

ПМА 2 - Полевые материалы автора. Экспедиция в д. Петропавловка Татышлин-

ского р-на Республики Башкортостан. 2019 г. (информанты: Ф.В. Зидиганова,

1959 г.р.; И.С. Шайсламова, 1971 г.р.).

ПМА 3 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Старокальмиярово

Татышлинского р-на Республики Башкортостан.

2019 г. (информант

И.Т. Шайсламова, 1957 г.р.).

ПМА 4 - Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Уразгильды Татышлинского

р-на Республики Башкортостан. 2021 г. (информант А.Т. Байдуллина, 1971 г.р.).

ПМА 5 - Полевые материалы автора. Экспедиция в д. Петропавловка Татышлин-

ского р-на Республики Башкортостан. 2021 г. (информант И. Шайсламова,

1971 г.р.).

Научная литература

Анисимов Н. “Диалог миров” в матрице коммуникативного поведения удмур-

тов. Tartu: University of Tartu Press, 2017.

Анисимов Н.В., Глухова Г.А. Пища в современных поминальных практиках уд-

муртов // Традиционная культура. 2020. № 21 (3). С. 141-156. https://doi.

org/10.26158/TK.2020.21.3.012

Атаманов М.Г., Владыкин В.Е. Погребальный ритуал южных удмуртов (конец

XIX - начало XX вв.) // Материалы средневековых памятников Удмуртии /

Отв. ред. М.Г. Иванова. Устинов: УдНИИ, 1985. С. 131-152.

Атаманов-Эграпи М.Г. От Вятки и Камы до Оби и Енисея - путь неблизкий:

из экспедиционных дневников ученого. Ижевск: Шелест, 2020.

Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск:

Удмуртия, 1994.

Владыкина Т.Г., Глухова Г.А. Ар-год-берган: обряды и праздники удмуртского

календаря. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011.

Ильин М.И. Похороны и поминки вотяков д. Купченеево, Белебеевского канто-

на, Башреспублики // Вотяки: сборник по вопросам экономики, быта и куль-

туры вотяков. Кн. 1 / Под ред. К.П. Герда, В.П. Налимова. М.: Центральное

издательство народов Союза ССР, 1926. С. 62-68.

Лаллукка С., Миннияхметова Т.Г., Садиков Р.Р. (ред.) Путешествия к удмуртам

и марийцам. Письма Уно Хольмберга 1911 и 1913 гг. СПб.: Европейский

Дом, 2014.

Макаров В. Краткое описание жизни и верований язычников вотяков Бирского

уезда // Уфимские епархиальные ведомости. 1915. № 13. С. 578-582.

Миннияхметова Т.Г. Календарные обряды закамских удмуртов. Ижевск: УИИ-

ЯЛ УрО РАН, 2000.

Миннияхметова Т.Г. Поминальные обряды закамских удмуртов // Финно-угор-

ская фольклористика на пороге нового тысячелетия: материалы конферен-

ции / Отв. ред. Т.Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. С. 84-95.

Миннияхметова Т. Традиционные обряды закамских удмуртов. Структура.

Семантика. Фольклор. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.

Садиков Р.Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и духов-

ный аспекты). Уфа: Гилем, 2001.

Садиков Р.Р. Похоронная и поминальная обрядность закамских удмуртов

(по полевым материалам) // Документы и материалы по истории и этногра-

фии народов Южного Урала. Вып. 1. Уфа: Диалог, 2017. С. 173-194.

Садиков Р.Р. Традиционная религия закамских удмуртов (история и современ-

ность). Уфа: Первая типография, 2019.

Садиков Р.Р., Хафиз К.Х. Религиозные верования и обряды удмуртов Пермской

184

Этнографическое обозрение № 5, 2022

и Уфимской губерний в начале ХХ века (экспедиционные материалы Уно

Хольмберга). Уфа: Институт этнологических исследований УНЦ РАН, 2010.

Черных А.В. Удмурты Куединского района: история и культура. Пермь; Куеда:

Администрация Куединского района Пермской области, 2002.

Minnijahmetova T. Surnute auks peetavad rituaalid kaama-tagustel udmurtidel //

Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XLIV / Ed. A. Leete. Tartu: Eesti Rahva

Muuseum, 2000. Lk. 215-226.

R e s e a r c h A r t i c l e

Anisimov, N.V. The Tulys Kis’ton Spring Commemorations of the Dead among the

Eastern Udmurt: Modern Living of a Tradition [Vesennie pominki tulys kis’ton

zakamskikh udmurtov: sovremennoe bytovanie traditsii]. Etnograficheskoe

EDN: IBAQRQ ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of

Ethnology and Anthropology RAS

Estonian Literary Museum (42 Vanemuise Str., 51003, Tartu, Estonia) | Udmurt Institute

of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research Centre, Ural Branch of

the Russian Academy of Sciences (4 Lomonosova Str., 426004, Izhevsk, Russia)

Keywords

Eastern Udmurts, ancestor cult, spring commemorations, commemorative ritual,

communication with the dead, world of the dead

Abstract

This article examines the Eastern Udmurts’ spring commemorations of the dead

(tulys kis’ton, “spring pouring”), which are part of the spring ritual calendar cycle.

It describes a ritual scenario with details of the participants’ behavioural stereotypes:

preparation for meeting the souls of the dead, with the following “escorting”, visits to

patrilinear kin’s houses, and visits to the cemetery on the day after the commemoration.

This research is based on the fieldwork conducted by the author in 2019 in Udmurt

villages (Urazgil’dy, Starokal’miyarovo and Petropavlovka) in the Tatyshly district of

the Bashkortostan Republic. Special attention is paid to microlocal peculiarities. The

article presents a range of novel materials and introduces new ritual terminologies in

the attempt to describe the state of the tradition today.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:

Estonian Literary Museum [EKM 8-2/20/3]

Centre of Excellence in Estonian Studies [CEES, TK-145]

References

Anisimov, N.

2017.

“Dialog mirov” v matritse kommunikativnogo povedeniia

udmurtov

[Dialogue between the Worlds through the Lens of Udmurt

Communicative Behaviour]. Tartu: University of Tartu Press.

Anisimov, N.V., and G.A. Glukhova 2020. Pishcha v sovremennykh pominal’nykh

praktikakh udmurtov [Food in Modern Commemorative Practices of the

TK.2020.21.3.012

Atamanov-Egrapi, M.G. 2020. Ot Viatki i Kamy do Obi i Eniseia - put’ neblizkii:

Анисимов Н.В. Весенние поминки тулыс кисьтон закамских удмуртов...

185

iz ekspeditsionnykh dnevnikov uchenogo [From the Rivers Vyatka and Kama to

the Ob and the Yenisey, it is not a Short Travel: From a Scholar’s Fieldnotes].

Izhevsk: Shelest.

Atamanov, M.G., and V.E. Vladykin. 1985. Pogrebal’nyi ritual yuzhnykh udmurtov

(konets XIX - nachalo XX vv.) [Funerary Ritual by the Southern Udmurt]. In

Materialy srednevekovykh pamiatnikov Udmurtii [Materials from Medieval

Monuments in Udmurtia], edited by M.G. Ivanova, 131-152. Ustinov: UdNII.

Chernykh, A.V. 2002. Udmurty Kuedinskogo raiona: istoriia i kul’tura [The Udmurts

of the Kuyeda District: History and Culture]. Perm’; Kueda: Administratsiia

Kuedinskogo raiona Permskoi oblasti.

Iliin, M.I. 1926. Pokhorony i pominki votiakov d. Kupcheneevo, Belebeevskogo

kantona, Bashrespubliki [Funerals and Commemorations of the Dead by the

Votyaks of Kupcheveyevo, Belebeyevo Canton, Bashkir Republic]. In Votiaki:

sbornik po voprosam ekonomiki, byta i kul’tury votiakov [The Votyaks: Collection

of Articles about the Votyak’s Economics, Every Day Life and Culture], edited

by K.P. Gerd and V.P. Nalimov, 1: 62-68. Moscow: Tsentral’noe izdatel’stvo

narodov Soiuza SSR.

Lallukka, S., T.G. Minniiakhmetova, and R.R. Sadikov, eds. 2014. Puteshestviia

k udmurtam i mariitsam. Pis’ma Uno Khol’mberga 1911 i 1913 gg. [Travel to

the Udmurt and the Mari: Uno Holmberg’s Correspondence 1911 and 1913].

St. Petersburg: Evropeiskii Dom.

Makarov, V. 1915. Kratkoe opisanie zhizni i verovanii yazychnikov votiakov

Birskogo uezda [Short Description of the Life and Beliefs of the Votyak’s of the

Birsk Uyezd]. Ufimskie eparkhial’nye vedomosti 13: 578-582.

Minnijahmetova, T.G. 2000. Kalendarnye obriady zakamskikh udmurtov [The

Eastern Udmurt’s Calendar Rituals]. Izhevsk: UIIIaL UrO RAN.

Minnijahmetova, T.G. 2001. Pominal’nye obriady zakamskikh udmurtov [The

Eastern Udmurt’s Commemorative Rituals]. In Finno-ugorskaia fol’kloristika na

poroge novogo tysiacheletiia: materialy konferentsii [Finno-Ugric Folkloristics

on the Doorstep of the New Millennium: Conference Materials], edited by

Т.G. Vladykina, 84-95. Izhevsk: UIIIaL UrO RAN.

Minnijahmetova, T. 2003. Traditsionnye obriady zakamskikh udmurtov. Struktura.

Semantika. Fol’klor [The Eastern Udmurt’s Traditional Rituals: Structure,

Semantics, Folklore]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Minnijahmetova, T. 2000. Surnute auks peetavad rituaalid kaama-tagustel udmurtidel

[Rituals Honouring the Dead by the Eastern Udmurt]. In Eesti Rahva Muuseumi

aastaraamat XLIV [Yearbook of the Estonian National Museum], edited by

A. Leete, 215-226. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.

Sadikov, R.R. 2001. Poseleniia i zhilishcha zakamskikh udmurtov (material’nyi i

dukhovnyi aspekty) [Тhe Eastern Udmurt’s Settlements and Dwellings (Material

and Spiritual Aspects)]. Ufa: Gilem.

Sadikov, R.R. 2017. Pokhoronnaia i pominal’naia obriadnost’ zakamskikh udmurtov

(po polevym materialam) [Тhe Eastern Udmurt’s Funeral and Commemorative

Rituals (Based on Fieldwork)]. In Dokumenty i materialy po istorii i etnografii

narodov Yuzhnogo Urala [Documents and Materials on the Southern Ural

Peoples’ History and Ethnography], 1: 173-194. Ufa: Dialog.

Sadikov, R.R. 2019. Traditsionnaia religiia zakamskikh udmurtov (istoriia i

sovremennost’) [The Traditional Religion of the Eastern Udmurt (History and

Contemporary Situation)]. Ufa: Pervaia tipografiia.

Sadikov, R.R., and K.K. Khafiz. 2010. Religioznye verovaniia i obriady udmurtov

Permskoi i Ufimskoi gubernii v nachale ХХ veka (ekspeditsionnye materialy Uno

186

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Khol’mberga) [Religious Beliefs and Rituals of the Perm’ and Ufa Governorates

at the Beginning of the 20th Century (Uno Holmberg’s Fieldwork Materials)].

Ufa: Institut etnologicheskikh issledovanii UNTs RAN.

Vladykin, V.Е. 1994. Religiozno-mifologicheskaia kartina mira udmurtov [The

Religious and Mythological Picture of the World by the Udmurt]. Izhevsk:

Udmurtiia.

Vladykina, Т.G., and G.А. Glukhova. 2011. Аr-gоd-bergan: obriady i prazdniki

udmurtskogo kalendaria [Ar-god-bergan: Ritual and Holidays in the Udmurt

Calendar]. Izhevsk: UIIIaL UrО RAN.