ВОСПРОИЗВОДСТВО ТИТУЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК

ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ: ЕДИНСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАКТИК

Л.Р. Низамова

к. социол. н., доцент кафедры общей и этнической социологии Института социаль-

но-философских наук и массовых коммуникаций | Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет (ул. Кремлевская 18, Казань, 420008, Россия)

Ключевые слова

родной язык, титульный язык, этничность, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,

Удмуртия, Чувашия, многоязычие

Аннотация

На материалах конкретно-социологических исследований 2012-2021 гг. (массовых опро-

сов и интервью с лидерами мнения) раскрывается сложносоставный характер языковых

практик жителей Республики Татарстан и других национальных республик Поволжья и

Приуралья, в которых язык титульной национальности является родным для большинства

ее представителей и государственным наряду с русским. В статье оцениваются соотноше-

ние индивидуального и коллективного в языковом репертуаре граждан, значение языка

как маркера этнического в условиях растущей индивидуализации, размывания этнической

приверженности и формирования множественных идентичностей. C позиций соотношения

свободы речевых предпочтений и воспроизводства языка и культуры этнической общности

автор отдельное внимание уделяет восприятию лидерами мнения республик Волго-Ура-

лья (национальной интеллигенцией, работниками СМИ и представителями общественных

организаций) изменений в преподавании родных языков, инициированных федеральными

органами власти в 2017-2018 гг.

ногокультурность современной России оправданно связывается с по-

лиэтничностью и многоконфессиональностью, а также с воспроизвод-

М

ством многих десятков языков народов страны. В научном и политиче-

ском дискурсах широко признано, что язык выступает очевидным проявлением

самобытности этнической общности и значимым маркером этнических разли-

чений. Вместе с тем в условиях общества начала XXI столетия в результате как

процессов нациестроительства, так и всеохватывающей глобализации усилива-

ются индивидуализация и диверсификация социальной жизни во всех ее про-

Статья поступила 30.06.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 16.10.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья: единство

индивидуальных и коллективных практик // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 199-216.

Nizamova, L.R. 2023. Vosproizvodstvo titul’nykh yazykov respublik Povolzh’ia i Priural’ia: edinstvo

individual’nykh i kollektivnykh praktik [Reproduction of the Titular Languages of the Volga and Urals

Republics: Integrity of Individual and Collective Practices]. Etnograficheskoe obozrenie 1: 199-216.

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

200

Этнографическое обозрение № 1, 2023

явлениях (в сферах труда, политики, религии, брака и семьи и др.), размывая

казавшиеся ранее незыблемыми примордиальные узы родства, семьи, религи-

озной и этнической общностей. Все большее количество исследователей под-

черкивает изменчивость, вариативность, ситуационность социальных практик

и оформление многоуровневых идентичностей в обществе высокого модерна.

В связи с этим в современной этнологии и антропологии активно пересматри-

ваются сложившиеся ранее категории описания этносов, языков и культур и

подвергаются критике эссенциалистские и детерминистcкие трактовки этниче-

ского (Phillips 2009; Брубейкер 2012; Тишков 2019). В таком контексте возни-

кают вопросы: насколько далеко продвинулся процесс языковой индивидуали-

зации? каково соотношение индивидуального и коллективного в языковых и

этнических отношениях в российском обществе? как оценивать устремления

по сохранению культурной самобытности и языкового разнообразия в условиях

углубляющейся индивидуализации и плюрализации этнокультурных идентич-

ностей?

Цель данной статьи состоит в том, чтобы на материалах конкретно-соци-

ологических исследований раскрыть содержание и определить соотношение

индивидуальных и коллективных установок и практик языкового поведения

представителей титульных этнических общностей республик Поволжья и

Приуралья: прежде всего Татарстана, а также Башкортостана, Марий Эл, Мор-

довии, Удмуртии и Чувашии. В статье обобщаются эмпирические данные, по-

лученные с участием автора в 2012 и 2018 гг. в рамках массового опроса жи-

телей Республики Татарстан в возрасте 18 лет и старше (выборки составили

соответственно 1590 и 2000 чел.) и в серии интервью с представителями наци-

ональной интеллигенции, деятелями массмедиа и культуры, представителями

и активистами общественных организаций, т.е. “лидерами мнения”, шести вы-

шеперечисленных республик Поволжья и Приуралья в 2021 г. (всего проведены

48 интервью; среди респондентов преобладали представители титульной на-

циональности). Дополнительно используются данные Всероссийской переписи

населения 2010 г. о национальности и владении языками жителей националь-

ных республик Поволжья.

* * *

Языковое многообразие советского и современного российского обще-

ства, динамика языковых процессов и стратегии языковой политики всегда

находились в поле зрения отечественных исследователей (Губогло 1984; Алпа-

тов 2000), однако в последние годы наблюдается оживление интереса к язы-

ковой проблематике как на федеральном (Тишков 2019; Филиппова, Соколов-

ский 2020; Арутюнова 2021; Мартынова 2021), так и на региональном уровнях

(Долгова 2020; Шабыков, Кудрявцева 2020; Вахрушева 2021; Шайхисламов 2021).

Изучение востребованности языков и изменения языкового поведения россиян

сопровождается проблематизацией концепции “родной язык”, анализом вопро-

сов этнокультурного образования и преподавания государственного и родного

языков, уточнением векторов и инструментов языковой политики в увязке с во-

просами формирования общегражданской идентичности и будущности само-

бытных этноязыковых идентичностей.

Большинство исследователей в области этнологии, этносоциологии и куль-

турной антропологии прошлого и настоящего признают значимость языка как

маркера этнического (Вебер 2004; Бромлей 1981; Смит 2004; Тишков 2001,

Низамова Л.Р

. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

201

2003; Мартынова 2021), отсылающего к общему происхождению общности и

подпитывающего коллективную веру в единые корни и историю (Вебер 2004).

Вместе с тем в формировании этнических границ “мы” и “они” в процессе

социального взаимодействия во внимание принимаются только те различия,

которые считаются важными самими людьми, независимо от степени этих

различий; различия (и, соответственно, маркеры этнического), воспринимае-

мые как существенные в одних условиях, не оказываются таковыми в других

(Вебер 2004; Барт 2006). Это в том числе объясняет внутреннюю гетероген-

ность любого языка и наличие в нем многих диалектов и говоров, не исключа-

ющих единства и определенности языка в его целостности, несмотря на име-

ющийся де-факто плюрализм речевых практик. Это значит, что, независимо от

характера личного владения/не владения языком и степени его использования,

представители статистических меньшинств могут относить себя к своей группе

и их этническое членство признается или приписывается окружающими. Как

отмечал авторитетный антрополог Ф. Барт, автор теории этнических границ,

приписывание идентичности себе и другим - это “главный признак этнических

групп”; культурные признаки, сигнализирующие о границе, могут меняться, а

этнические границы, создаваемые за счет социальных процессов исключения

и включения, остаются устойчивыми (Барт 2006). Среди поволжских народов

все больше тех, кто не владеет или владеет слабо родным языком, признает

таковым не “этнический”, а русский язык (исключительно или в качестве еще

одного родного языка), но, как и его предки ранее, считает себя, например,

удмуртом или татарином.

Российские исследователи не без оснований подвергают критике эссенци-

алистские и примордиалистские трактовки этноса (Тишков 2003), и даже оп-

поненты конструктивистских теорий признают распространение “неклассиче-

ских форм” этничности. Петербургский социолог Б. Винер констатировал, что

“классическая этничность”, предполагающая, что “человек рождается и живет

на той территории, где издавна жили его предки, использует в повседневной

жизни язык предков, который является для него родным, исповедует религию

своих предков (конечно, если он верующий), следует многим обычаям пред-

ков и т.д.” (Винер 2005: 43), - это один из полюсов континуума, который охва-

тывает и другие “формы этничности”. По Б. Винеру, существуют “безэтниче-

ские группы”, “символическая этничность”, “мультиэтничность”, “сдвоенная

этничность”, “квазиэтничность”, подтверждающие, что не всегда имеет место

абсолютная согласованность этнодифференцирующих признаков и идентично-

сти индивида (и группы) (подробнее о сложносоставной концепции модерной

этничности см.: Низамова 2009). На наш взгляд, было бы более правильным

рассматривать этническую вариативность как “модусы этничности” (Низамова

2012), характерные и для самой “классической этничности” в ее синхронном

и диахроническом аспектах. Диверсификация и фрагментация этничности не

есть социальное отклонение от некой этнической нормы или редкое исклю-

чение; модусы этнического не могут быть сведены исключительно к субэт-

ническим различиям. Это гетерогенное и вместе с тем связное пространство

позиций и социальных отношений акторов (индивидуальных и коллективных

агентов социального действия), включенных в отличительные этнокультурные

практики и узнаваемых по ним окружающими - по характеру и интенсивности

использования языка, приверженности своим обычаям, религии, традиционной

территории и образу жизни, актуализации этнического самосознания. В этом

случае своеобразие речевых практик представителей этнической группы не от-

202

Этнографическое обозрение № 1, 2023

меняет значимости общего для сообщества языка - фундамента самобытных

культурных практик.

Для социологической науки в целом характерно рассмотрение языка

как социального явления и продукта коллективного сознания, а общества -

как пространства символического, в том числе языкового, взаимодействия

(Блумер 2017). Идея Э. Дюркгейма об общественной природе языка получила

развитие в начале XX в. в работах основоположника современного языкознания

Ф. де Соссюра, доказавшего, что “язык есть факт социальный”, не сводимый

к речевой деятельности с ее двумя сторонами - индивидуальной и социаль-

ной (Соссюр де 1977). Если речь многообразна и разнородна, то язык обладает

свойством целостности, вносящим в речевую деятельность единство; если речь

“относится и к сфере индивидуального, и социального”, то язык - исключи-

тельно “к сфере социального, коллективного” (Там же). Введение классиком

лингвистической науки аналитического различения языка и речи представляет-

ся важным и в контексте данного исследования. Речевые практики представи-

телей этнических групп отличаются разнообразием и вариативностью, охваты-

вают как приверженность “этническому языку”, так и проявления билингвизма

или языкового нигилизма, но язык как способность понимать и быть понятыми

другими есть совокупность исторически сложившихся социальных конвен-

ций, разделяемых сообществом. Это объясняет озабоченность статистических

меньшинств неблагоприятными демографическими тенденциями сокращения

численности этнической группы как носителя языка и усилия этнонациональ-

ных элит по защите и сохранению родного языка на местном, национальном и

международном уровнях. К тому же есть понимание того, что в условиях инду-

стриализации, урбанизации, секуляризации и плюрализации жизненных миров

человека, характерных для эпохи модерна, все более распространенными ста-

новятся сложные многоуровневые и гибридные идентичности, все более при-

вычными - разнообразные формы дву- и многоязычия.

Языковая приверженность

и маркеры этнического в оценке “от противного”

Среди ученых широко распространена позиция, в соответствии с которой

этническая идентификация осуществляется по ряду признаков: языку, которо-

му отводится весомая роль (Вебер 2004; Бромлей 1983; Дробижева 2013; Смит

2004; Geertz 1973), традициям, обычаям, религии и другим проявлениям куль-

туры, самоидентификации, знанию истории народа и чувству сопричастности

с ней, территории проживания, фенотипическим характеристикам и др. В мас-

совом опросе 2012 г. респондентам в Татарстане была задана серия из шести

вопросов в нетрадиционной формулировке, предлагающей оценку “от против-

ного”: “Можно ли быть человеком Вашей национальности, если: 1) не владеть

вообще языком Вашей национальности; 2) не придерживаться традиционной

религии Вашей национальности; 3) не придерживаться традиций и обычаев

Вашей национальности; 4) проживать вне традиционных территорий и за гра-

ницей; 5) не интересоваться и не знать хорошо историю народа; 6) иметь су-

пруга (супругу) иной национальности?”. Как среди русских, так и среди татар в

Татарстане в отношении невладения “этническим языком” существенная доля

респондентов выбрала утвердительный ответ, причем среди татар она состави-

ла превалирующие 54%. По другим индикаторам этнической принадлежности

также заметны эффекты индивидуализации и плюрализации модусов этнично-

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

203

сти: можно быть татарином, не будучи приверженцем ислама, полагали 47%

татар, не придерживаясь народных традиций - 42%, проживая вне традицион-

ных территорий или за границей - 79%; не интересуясь и не зная истории на-

рода - 50%; имея супруга (супругу) иной национальности - 72%. Данные сви-

детельствуют о том, что критика детерминистской концепции этничности (или

“классической этничности”) не умозрительна, она опирается на эмпирические

данные, дополняющие антиэссенциалистские теоретические аргументы.

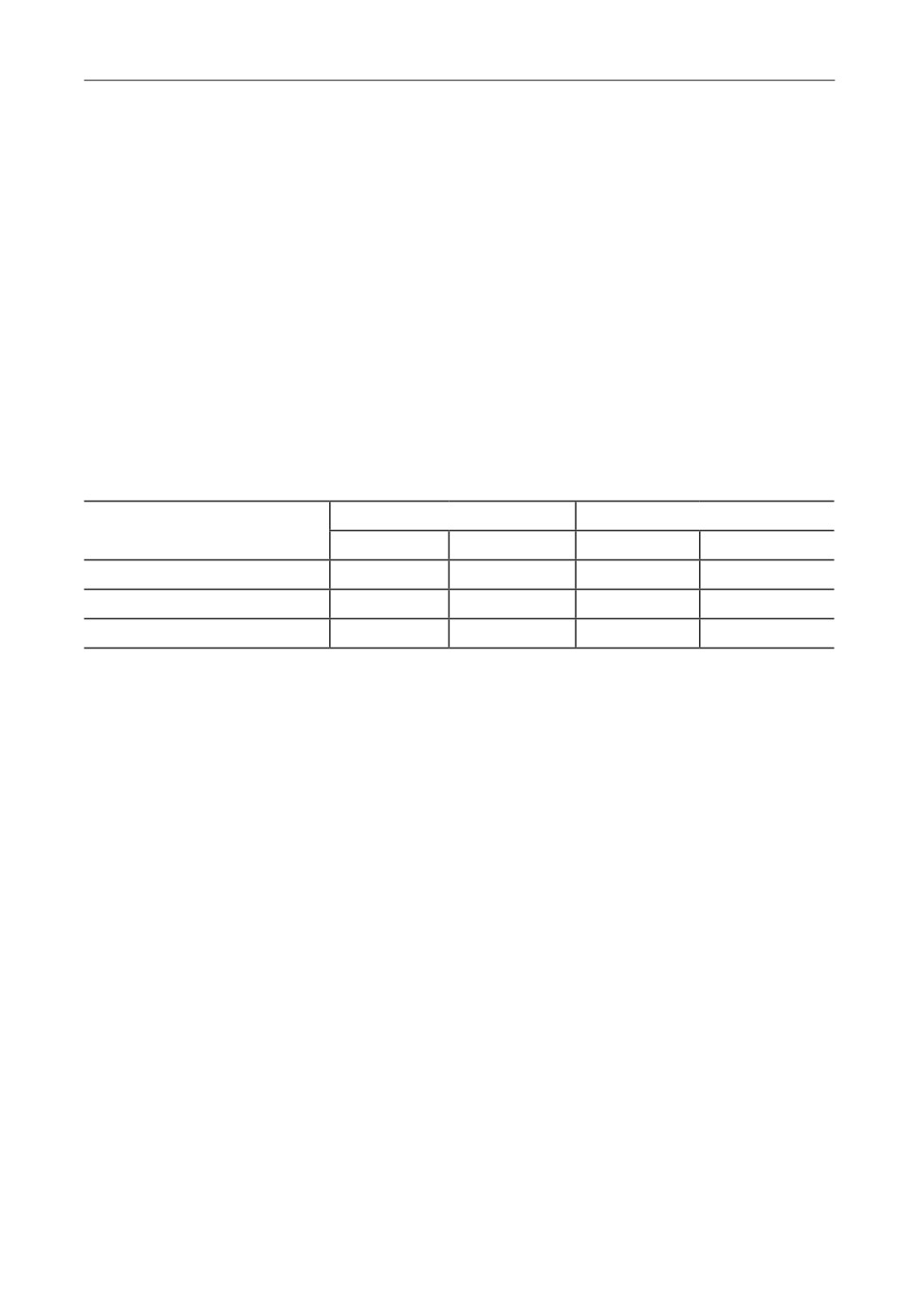

Об устойчивости приведенных выше общественных настроений свидетель-

ствуют материалы массового репрезентативного опроса по Республике Татарстан

2018 г., посвященного исключительно языковой проблематике. Респондентам

был повторно задан вопрос о том, “можно ли быть человеком Вашей националь-

ности, если не владеть вообще языком Вашей национальности?” (см. Табл. 1).

Таблица 1

Ответы на вопрос “Можно ли быть человеком

Вашей национальности, если не владеть вообще языком

Вашей национальности?” (%)

Ответ

2012 г.

2018 г.

Татары

Русские

Татары

Русские

Да

54,1

32,9

56,8

41,8

Нет

34,6

54,4

29,2

39,5

Затрудняюсь ответить

11,3

12,7

14,0

18,7

Как и в 2012 г., наиболее распространенным ответом среди татар был утвер-

дительный (“да”), причем доля полагающих, что можно быть представителем

своей национальности, не владея ее языком, к 2018 г. увеличилась до 56,8%.

Вместе с тем, при заметной доле затрудняющихся с ответом (в среднем около

16% в 2018 г.) в целом в Татарстане, не менее трети опрошенных жителей ре-

спублики уверены в обратном; поляризация мнений просматривается в обеих

статистически представительных этнических группах - и у татар, и у русских.

Об ограниченности детерминистского понимания этничности свидетель-

ствуют ответы на вопрос о родном языке. В 2018 г. измерительная шкала по-

зволяла выбрать в качестве родного один (татарский или русский), два (рус-

ский и татарский) языка или вписать свой ответ. Результаты дали возможность

не только обновить устаревшие сведения Всероссийской переписи населения

2010 г., но и существенно уточнить их: хотя 71% татар, т.е. подавляющее боль-

шинство, считает родным язык своей национальности и родителей и еще 9% -

исключительно русский язык, тем не менее 20% назвали родными оба языка

(и татарский, и русский). Это подтверждает мнение ученых о плюрализации

в современном мире языкового репертуара человека, затрагивающей и самый

близкий ему родной язык.

В контексте текущей дискуссии о значении категории “родной язык” в на-

учном и политическом дискурсах интересны мнения жителей Республики

Татарстан о том, что для них является определяющим в ответе на вопрос о род-

ном языке1. Среди вариантов ответов респондентам были предложены как те,

что связывают родной язык с коллективными отношениями и идентичностями

(приверженностью семье, этнической и общенациональной общностям), так и

те, что свидетельствуют о тенденции индивидуализации жизненных стратегий

204

Этнографическое обозрение № 1, 2023

и фокусировке жизненного мира на личной субъектности. Для каждой из этни-

ческих групп характерны и первые, и вторые варианты ответов, но они разнятся

по частоте упоминания и значимости. Наиболее распространенным среди татар

было имеющее большую степень индивидуализации и вместе с тем отсылаю-

щее к семье как малой первичной группе определение родного языка как язы-

ка “моих родителей” (54%), значительное число опрошенных связывают его с

языком повседневного общения (30%) и языком этнической группы, с которой

они себя идентифицируют (30%); как язык общения в семье его трактует еще

почти каждый пятый (18%). Примечательно, что распределение ответов среди

русских в Татарстане было иным: 57% определяют родной язык чаще всего как

язык повседневного общения, еще около четверти наделяют его такими смыс-

лами, как язык моих родителей, язык моей страны, а пятая часть - как язык,

на котором они думают. Доля татар, связывающих родной язык с языком своей

этнической группы, в 2 раза превышает таковую среди русских в республике,

тогда как доля русских, определяющих родной язык по языку своих родителей,

напротив, вдвое меньше, чем у татар.

В актуальном исследовании 2021 г. языковой ситуации и языковой политики

в шести республиках Поволжья и Приуралья с помощью полуформализован-

ных интервью с лидерами общественного мнения - кумуляторами, выразите-

лями и творцами общественных настроений - тема родного и “этнического”

языков стала одной из центральных. Деятелям СМИ, культуры и общественных

организаций был также задан вопрос: “Можно ли быть человеком своей наци-

ональности, если не знать язык этой национальности?” В анализе полученных

ответов нас больше интересовали не количественные распределения (они не яв-

ляются репрезентативными при имеющемся объеме выборки), но содержатель-

ные оценки языковых процессов в поволжских республиках и аргументация

авторитетных информантов. В четырех республиках из шести уверенные отри-

цательные ответы были очень редкими (за исключением Мордовии и Марий Эл).

Хотя большинство лидеров мнения выказывали большую приверженность сво-

ему языку и ратовали за его сохранение и развитие, чаще отмечалось, что в

современных условиях можно быть представителем своей национальности, не

зная ее языка, так как социум изменился и сейчас “таких много”.

В Татарстане все опрошенные татары полагают, что можно быть человеком

своей национальности, не зная татарского языка, что означает признание эффек-

тов индивидуализации этничности. Объяснение и аргументация при этом были

очень разными. Во-первых, подчеркивалось, что этническая принадлежность

определяется самоидентификацией и этническим самосознанием, а не происхо-

ждением и родословной (“если человек считает, у него самосознание татарское,

и он считает себя татарином, конечно” [ПМА: Т42]). Во-вторых, татарскость

ассоциируется не только с языком, но и с религией или культурой в целом. Поэ-

тому татары, проживающие в других регионах России, не перестали быть тата-

рами с утерей языка, так как “живут” своей родной культурой. В-третьих, важно

сохранить всех представителей своего народа, и не всегда человек виноват в

потере языка. Все вышеперечисленные аргументы не снижают значимости со-

хранения родного языка, поэтому невладение им воспринимается как “некий

факт несовершенства”, не столько личного, сколько социального (ПМА: Т8).

Наконец, есть примеры народов, которые, утратив язык, не растворились, не

исчезли и даже со временем восстановили его. Данные интервью в Татарстане,

как и в других республиках, указывают на неразрывное единство индивидуаль-

ного и коллективного измерений языка и этничности.

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

205

В Чувашии половина опрошенных лидеров мнения считают, что можно

быть чувашом, не зная родной чувашский: есть “патриоты без языка”. Глав-

ное - это ощущение причастности к народу, поэтому нельзя определять этниче-

скую принадлежность только по кровнородственным связям. Вместе с тем есть

неоднозначные оценки и множественные оговорки, отсылающие к социальной

природе языка и этнической общности: не говорящий на чувашском языке мо-

жет считать себя частью народа, но его дети “уже будут русскими” - так как

нарушается языковая преемственность. Кроме того, важно не только, как чело-

век себя идентифицирует, но и то, кем его считают окружающие. В дополнение

отмечено: быть чувашом по происхождению, но не называть себя чувашом -

“это ненормально”, “но ругать не будем” - сейчас никто жестких требований

не выдвигает (ПМА: Ч5). Тем не менее среди опрошенных есть занимающие

противоположную позицию и уверенные в том, что знать свой язык должно.

Можно заявлять, что ты - чуваш, но без языка на деле это не так. Предполага-

ется, что в будущем будет меньше владеющих языком, но больше по-прежнему

заявляющих о своей чувашской идентичности.

В Удмуртии очень многие лидеры мнения считают, что можно быть удмур-

том, не владея родным удмуртским языком, так как помимо языка большое

значение имеют самоидентификация, личное самоощущение, “внутреннее

чувство”, любовь к культуре и местный патриотизм. Многие удмурты утеряли

родной язык (“выясняется, что он удмурт, которого просто не учили удмуртско-

му. То есть такие люди тоже есть” [ПМА: У6]), особенно если живут в другом

регионе, но не перестали быть удмуртами - они краеведы, любят удмуртские

песни, традиции и обычаи. Cреди обрусевших допускается постижение удмур-

тской культуры посредством русского языка. Такая позиция в целом свидетель-

ствует о значительной языковой ассимиляции удмуртов и других поволжских

народов как в традиционных территориях проживания, так и в других регио-

нах страны и актуализации одной из стратегических задач языковой политики

РФ - сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия

России (Конституция РФ 1993). При этом в ряде случаев респондентами было

отмечено, что это - сложный и спорный вопрос: действительно, есть удмурты,

не владеющие родным языком, но не отказывающиеся от этнической принад-

лежности. Однако, с точки зрения респондента-неудмурта, все же именно язык

является ключевым в формировании самосознания, это значит, что “каким язы-

ком ты владеешь, то ты сам и есть”.

В Башкортостане значительная часть опрошенных полагает, что можно

быть башкиром, не владея башкирским языком, так как указание национально-

сти стало личным вопросом и представления об этом заметно “перевернулись”.

Вместе с тем этничность и язык тесно связаны (“язык является тем основным,

что твой народ делает народом” [ПМА: Б5]), хотя эта связь была серьезно по-

дорвана в позднесоветскую эпоху. Старшее поколение, воспитанное как совет-

ские люди, далекие от любых проявлений национализма, не разговаривало с

детьми на башкирском языке и не смогло передать его внукам. Но в современ-

ных условиях даже русскоязычные башкиры “ведут своих детей в башкирские

школы, стараются отдать в башкирские садики, то есть, интересуются культу-

рой…” (ПМА: Б3). Около половины опрошенных сочли вопрос трудным или

дали сложносоставный ответ “и да, и нет”. Башкиры, не владеющие родным

языком, действительно есть, и это имеет свои последствия: “отсутствие у чело-

века языковой компетенции в области родного языка не дает ему возможности

вообще почувствовать и понять свой народ и его традиции, и создает у человека

206

Этнографическое обозрение № 1, 2023

неправильное понимание своей нации” (ПМА: Б2), порождает манкуртов, не

знающих истории и языка.

В Республике Марий Эл не менее половины опрошенных лидеров мнения

полагают, что, если оставить в стороне нюансы, нельзя быть марийцем, не вла-

дея марийским языком, так как язык является одним из важнейших показателей

национальности. Быть марийцем, значит владеть родным языком и уметь пере-

дать его своим детям и внукам (“каждый человек должен знать родной язык”

[ПМА: МЭ3]). Менее категоричные суждения сводились к тому, что нужно хотя

бы понимать язык своего народа и знать на базовом уровне. Недостаточно толь-

ко помогать развитию марийской культуры, радеть за нее или способствовать

ее популяризации. Позиция, отмечающая, что “[е]сть у нас марийцы, которые,

как бы, не разговаривают, но очень много могут сделать для марийцев” (ПМА:

МЭ4), звучала реже. Ее сторонники считают марийцами не владеющих этниче-

скими языками потому, что они “генетически” являются марийцами, показы-

вают стремление к марийскости и соответствующие результаты. На этом фоне

выделялось суждение не мари о том, что в целом не стоит делать акцент на этом

аспекте, потому что быть представителем национальности - это “устаревшая

форма самоотнесения”, это “градация” сродни расовой, она способна привести

к междоусобице (ПМА: МЭ8).

В Республике Мордовия мнения разделились приблизительно поровну,

оказались контрастными и почти без полутонов. Многие из числа эрзя и мок-

ша не владеют либо плохо владеют родным языком, потому что их не научили

родители или семья проживала вне традиционных территорий мордвы, но они

не перестают считать себя представителями своего народа. Одни отмечают:

«Мы говорим: “Ничто никогда не поздно”» (ПМА: М2), - это значит, что воз-

можны возвращение к истокам и актуализация этнического самосознания.

Другие же уверены, что “язык надо изучить!” (ПМА: М5), и этот тезис озву-

чивался лаконично как не требующий дополнительных объяснений: если “ты

не знаешь этого языка, ты не можешь назваться эрзя или мокша” (ПМА: М6).

При этом даже высказывающиеся категорично признают, что ситуации все же

бывают разные.

Традиционные детерминистские представления о народах России

по-прежнему разделяет часть лидеров мнения как титульной, так и русской

национальностей. Быть представителем своего народа значит владеть его

языком и говорить на нем, в противном случае - «нет, не назвал бы [не вла-

деющего “этническим языком” представителем этой национальности], надо

знать свой язык. К тому же <…> культуру должен знать» (ПМА: Ч8). В респу-

бликах Мордовия и Марий Эл, где, по данным исследования 2021 г., языко-

вая тема звучит в публичном пространстве не так выраженно, как в соседних

республиках Поволжья, многие информанты считают, что нельзя быть марий-

цем, мокша или эрзя, не зная своего языка, родной язык, язык своего народа,

надо знать и передавать детям (ПМА: МЭ2). Не только представители

титульных народов, но и другие подчеркивают особую роль языка и видят в нем

решающий фактор этнического самоопределения, а это значит, что привер-

женные другому языку, например, русскоязычные татары, - это скорее рус-

ские (ПМА: Т6). Вместе с тем массовые данные Всероссийской переписи

населения свидетельствуют о том, что этническая самоидентификация у ста-

тистически относительно малочисленных народов сохраняется, даже если

не подкрепляется владением “этническим языком” (Всероссийская перепись

населения 2010).

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

207

Родной язык в школе

О значимости родного “этнического языка” свидетельствуют как изменения

в порядке его преподавания в российских школах, введенные в 2017 г. и узако-

ненные поправками в федеральном законодательстве 2018 г. (ФЗ № 317), так и

оценка этих изменений в национальных республиках (в том числе получившая

отражение в интервью с представителями национальной интеллигенции, обще-

ственниками, деятелями культуры и массмедиа в Поволжье и Приуралье в 2021 г.).

Новый порядок изучения родного языка узаконил в этом качестве и русский

язык, хотя ранее, по инерции советского времени, родными именовались толь-

ко языки нерусских народов России. В последние годы отмечается, что термин

“родной язык” не имеет однозначного содержания, одновременно предлагается

пересмотр данной базовой категории (Тишков 2019). При этом трактовка род-

ного языка как наиболее активно применяемого в социальной жизни или языка,

которым человек лучше всего владеет и чаще всего на нем общается, не объяс-

няет причин, потребовавших перемен в его преподавании в школе, - русский

язык уже максимально широко востребован, изучается всеми школьниками не-

зависимо от национальности, является основным языком социальной и частной

жизни в стране и единственным языком ЕГЭ. Перемены в логике обеспечения

последовательного языкового равноправия скорее закрепили русский язык в

статусе самого первого и близкого для русского народа “этнического языка”

(как ранее признавались “родными” языки других народов России), т.е. в его

“коллективном” и отчасти примордиальном качестве, наряду с узаконенной

возможностью выбора “неэтнического языка” в качестве родного под влиянием

тренда индивидуализации.

Интервью в поволжских республиках позволили оценить отношение к пе-

ременам в преподавании титульных языков. Почти во всех случаях отмечалась

значимость сохранения, поддержки и изучения языка народа, давшего назва-

ние республике (т.е. титульного языка: татарского - в Татарстане, чувашского -

в Чувашии, удмуртского - в Удмуртии и т.д.), даже если этот язык не является

языком большинства на ее территории. Понятие “титульный язык” не исполь-

зуется лидерами мнения, а статус языка (родной или государственный в респу-

блике), если и упоминается, то не в первую очередь. Для представителей наци-

ональной интеллигенции и общественников важно, чтобы их язык сохранялся,

получал внимание и поддержку, чтобы он не исчез и имел будущее. Это также

признают респонденты нетитульных национальностей.

Особенностью репрезентации языковой тематики в Татарстане является бо-

лее выраженная и уверенная, чем в других республиках макрорегиона Повол-

жья, артикуляция имеющихся проблем: татары, особенно молодежь, все хуже

владеют своим родным языком, реже его используют; сокращается простран-

ство воспроизводства татарского языка в сельской местности, в публичной сфе-

ре городов и в частной жизни татар; его все реже выбирают в качестве родного

для изучения в школе; татарские школы закрываются и перепрофилируются и

многие др. Отдельным предметом озабоченности становится изменение харак-

тера действующих татарских гимназий и школ: в них все больше преподавания

на русском языке и все меньше на родном татарском языке.

В Чувашской Республике также высказывается обеспокоенность отменой

обязательного изучения чувашского языка в школах, тенденцией ухудшения не

только языковой ситуации, но и культурной: накопление проблем чувашской

культуры в ее многообразных аспектах (искусство и театр, литература, твор-

208

Этнографическое обозрение № 1, 2023

ческие коллективы, СМИ, издательское дело, образование и национальное са-

мосознание). Тревогу вызывает и то, что эти вопросы мало обсуждаются или

почти не обсуждаются в публичном поле, не все авторы получают возможность

высказаться и многие жители не осознают языковые потери (“не всем этот во-

прос интересен”), включая часть интеллигенции. Последняя полагает, что до-

статочно сохранить культуру, ее самобытные элементы, а чувашский язык авто-

матически приложится. Не все оценивают ситуацию как “драматичную”, но все

же отмечается, что в целом тенденция угасания местных языков присуща всему

Волго-Уральскому региону.

В Удмуртской Республике среди приоритетных вопросов языкового разви-

тия называются более активное использование удмуртского языка и его изу-

чение не только в школах, но и в детских садах как первой и базовой ступени

формирования идентичности. Важна популяризация удмуртского языка среди

родителей и детей, чтобы появилась мотивация “снизу” (от “законных предста-

вителей” учащихся и их самих) для заинтересованного освоения и использова-

ния родного языка. Не снимаются с повестки дня и вопросы повышения ста-

туса государственных языков республики, включая удмуртский, и сохранения

самобытной республиканской идентичности. Актуализируется необходимость

сохранения удмуртского языка в деревнях и селах, где все заметнее нарушение

межпоколенной языковой преемственности. В отличие от Чувашии и Татарста-

на, в Удмуртии изучение титульного языка не было обязательным до 2017 г.,

кроме того, в республике почти не ставится вопрос о преподавании и обуче-

нии на удмуртском языке, так как в приоритете другая задача: обратить вспять

устойчивое сокращение сфер использования титульного языка и сохранить воз-

можности для его изучения как учебного предмета.

Введение в школах нового учебного предмета “Родной язык”, позволяюще-

го родителям по их письменному заявлению выбрать для изучения их детьми

один из языков в качестве родного, получило разноречивые оценки, а предста-

вители национальной интеллигенции и активисты-общественники в основном

не одобрили эти перемены (за исключением Республики Мордовия, где, по дан-

ным состоявшихся интервью, сдержанные позитивные оценки преобладали).

Наряду с нередкими критическими суждениями (в Татарстане, Башкортостане,

Чувашии, Марий Эл), звучали и неоднозначные, противоречивые комментарии,

иногда ответы были уклончивыми. Например, в Чувашии респонденты титуль-

ной национальности негативно и неодобрительно высказались об изменениях

2017-2018 гг., поскольку инициативы “сбили с толку” родителей, учителей,

воспитателей. Отмечалось, что в Чувашской Республике не было проблемы

с изучением чувашского языка, так как детей к этому “не принуждали”; вы-

пускники школ с высокими баллами поступали в московские вузы. Но в 2017 г.

сложившаяся практика изучения языков, когда все было хорошо и без конфлик-

тов, была сломана, и это стало ошибкой. У родителей появилась возможность

надавить на школу, что в целом неправильно (“каждый родитель со своим само-

варом лезет”) и понижает авторитет учителя. Высказывалось недоумение по по-

воду того, что в 2017 г. решения на уровне государства были проведены немед-

ленно, учебники родного языка не были включены в Федеральный перечень, а

теперь учебное пособие нельзя использовать, если его нет в данном перечне.

Подчеркивалась значимость чувашского языка для Чувашии и всех ее жите-

лей, поэтому Совет старейшин республики обращался в 2017 г. к Президенту

В.В. Путину со своими озабоченностями.

В Удмуртии введение нового учебного предмета “Родной язык” тоже по-

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

209

лучило разноречивые оценки. В отличие от Татарстана и Чувашии наиболее

представительной стала более мягкая (и менее определенная) позиция, не от-

рицающая новую образовательную инициативу, но указывающая на ее неодно-

значные и проблемные стороны. Отмечалось, что новшества были внедрены

без требуемого переходного периода, и поэтому во многом были неправильно

поняты: родители стали отказываться от изучения удмуртского языка в пользу

“родного русского”. Введение нового предмета должно было способствовать

изучению титульного языка, но на деле этого не происходит. В Удмуртии чуть

чаще, чем в Татарстане и Чувашии, звучат одобрительные оценки появившейся

возможности учить родной язык, но и они сопровождаются оговорками и до-

полнениями. Подчеркивается, что это “формально-декоративная мера”, что для

сохранения удмуртского языка требуется большая работа с директорами школ,

родителями и учителями.

В Башкортостане многие не одобрили изменения 2017-2018 гг., отмечая, что

они стали источником путаницы и недоумений для участников образовательно-

го процесса, что они игнорируют интересы титульной национальности, что эта

инициатива - “удар по федерализму” и следствие “неправильной политики”;

говорилось и о противоречивых (как позитивных, так и негативных) послед-

ствиях перемен, сопровождавшихся прокурорскими проверками. Титульный

государственный язык был вытеснен из обязательной части учебной програм-

мы, хотя республики имеют право его вводить. Таким образом, было исключено

обязательное изучение родного языка - языка родителей и предков, хотя, напри-

мер, “в Республике Башкортостан проживают чуваши, и в тех деревнях <…>

все равно там должно идти обучение на чувашском языке” (ПМА: Б3). Если

одни представители нетитульных национальностей с одобрением отметили по-

явившуюся свободу выбора родителей и возможность изучения своего (напри-

мер, татарского) языка, то другие были недовольны в целом обязательным ха-

рактером предмета “Родной язык”: “если человек не хочет изучать языки, зачем

ему это в программе” (ПМА: Б4) вместо, например, любимой информатики?

Отмечается, что де-факто выбор родного языка становится формальностью, так

как просто может не набраться группа. Кроме того, “в целом сама система об-

разования ведет к тому, что дети не хотят изучать родной язык, и их родители,

потому что нагрузка большая” (ПМА: Б5).

В Марий Эл отмечена пестрота мнений: наряду с выражением одобрения

или неодобрения, обозначились и менее определенные промежуточные оцен-

ки. Одобрившие перемены подчеркнули значимость введения нового учебного

предмета (“Родной язык”) в школе и предоставления выбора, однако эти ре-

спонденты осознают, что “может не быть выбора для людей, которые заинте-

ресованы в изучении других [а не только русского] языков” (ПМА: МЭ8), что

родители часто отказываются от изучения марийских языков их детьми, считая

что эти языки слабо востребованы в социуме, не используются за пределами

республики и не способствуют успешной учебе в вузе. Если до перемен 2017 г.

марийские языки изучались в республике как государственные безальтерна-

тивно, то “сейчас для них [русских и других национальностей] есть плюс, что

можно выбрать русский как родной”. С другой стороны, марийские языки все

реже выбирают сами марийцы (“страшно смотреть, как вот население сельских

родителей мари выбирают русский как родной” [ПМА: МЭ2]), и это плохо для

будущности марийцев. Администрация школ не проводит разъяснительную

работу и даже поощряет выбор в качестве родного русского языка; в других

случаях аналогичным образом продвигается титульный язык. Не одобрившие

210

Этнографическое обозрение № 1, 2023

эту образовательную реформу отметили, что к ее практическому внедрению

приступили до того, как были сделаны необходимые шаги: внесены поправки в

федеральный закон, разработаны учебники и методическая база (“учебников не

было, механизма реализации не было, нормальной нормативно-правовой базы в

школе не было, а предмет уже был” [ПМА: МЭ6]). Возражение вызывал прин-

цип добровольности в преподавании титульного языка, при этом было отмече-

но, что эта проблема в Марий Эл обозначилась много раньше - в 2001 г., когда

без изменения Конституции республики и ее закона о языках министром обра-

зования Марий Эл марийский язык был объявлен факультативным, что вызвало

тогда “сильное общественное возмущение”. Отсутствовал ясный ответ на во-

прос, “почему нужно изучать в школах второй раз русский язык” (ПМА: МЭ6)

при том, что он уже стал широко освоенным вторым родным языком. Отдельно

упоминалась неуместность требования заполнять заявления на изучение родно-

го языка, без чего ранее обходились.

В Республике Мордовия преобладали некритические и непрямые коммен-

тарии, хотя отмечалось, что «есть две точки зрения: можно сказать “за”, можно

сказать “против”» (ПМА: М2). Позиция одобрения перемен подпитывается уве-

ренностью в необходимости изучения родного языка. Подчеркивается, что зна-

ние языков и билингвизм способствуют общему развитию человека, что сейчас

изучение языков проходит интересно, в развлекательной форме, с использова-

нием разговорных методик, с вовлечением в культуру и обычаи мордвы - даже

если не всегда в школе обеспечивается возможность освоения требуемого язы-

ка: случается, что мокша изучает язык эрзя. Все регионы России полиэтничны,

но освоение родного языка относительно малочисленного народа (например,

армянского) неизбежно сталкивается с ограничениями, в этом случае “придется

изучать не свой родной язык, а язык соседа” (ПМА: М8). Часть опрошенных

считает более правильным обязательное изучение титульного языка, хотя пере-

мены в целом принимаются. Вместе с тем сложившаяся “нормальная” ситуация

выбора родного языка описывается следующим образом: «Нас просто перед

фактом поставили, просто дети принесли бумажки согласия на изучение родно-

го русского языка. Никто ничего даже не вякнул. Никто не попросил: “Давайте

мы будем эрзянский или мокшанский, это наш родной язык, или татарский”.

Тишина» (ПМА: М4). Лидеры мнения полагают, что, в отличие от обычных

городских школ, где выбранный родной титульный язык преподается в малом

объеме часов, в национальных школах и на селе должна быть обязательная, бо-

лее развернутая программа изучения мордовских языков и литературы, как это

было раньше. Кроме того, “все-таки дома надо работать со своими детьми, на

своем примере показывать любовь к своему языку” (ПМА: М1).

Причины неодобрения изменений в преподавании родных языков были

множественными:

1) непроработанность, несогласованность, поспешность

нововведений и сомнения в их эффективности для сохранения и развития ти-

тульных языков, 2) неспособность содействовать гармонизации межэтнических

отношений и воспитанию уважения к языку и культуре соседствующих этни-

ческих общностей, 3) усиливающаяся бюрократизация (написание заявлений

о родном языке) и “выкачивание денег” (напр., в работе по включению учеб-

ников в федеральный перечень), 4) вмешательство в частную жизнь ученика

и его семьи и непонимание того, как родной язык - первый или материнский

язык - может быть предметом выбора, независимо от этничности родителей,

5) уверенность в очень хорошей представленности русского языка в учебной

программе российских школ, на порядок превосходящей таковую других “эт-

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

211

нических языков”, 6) несогласие с перспективами изучения титульного государ-

ственного языка республики как факультатива или на необязательной основе,

7) неготовность к масштабной и системной реализации поправок в ФЗ на прак-

тике из-за отсутствия учителей, лицензированных учебников и опыта препода-

вания родных языков (кроме русского языка) в городах, особенно за пределами

титульных территорий, из-за ограниченных “возможностей, предоставляемых

системой образования” (ФЗ № 317), 8) смещение центра принятия решений в

пользу школы и ее организационных интересов, приводящее к давлению на ро-

дителей, которых поощряют написать заявление о родном (русском или другом)

языке; готовность выбрать русский язык объясняется значимостью подготовки

к ЕГЭ в перспективе.

В Республике Мордовия многие лидеры мнения в целом одобрили измене-

ния в преподавании родного языка, полагая крайне важным присутствие такого

предмета в школьной программе и подчеркивая значимость его изучения. По-

зитивные оценки в Республике Мордовия были конкретизированы в ответах на

вопрос, каким оно должно быть: по выбору (добровольным) или обязательным.

Половина опрошенных высказалась в пользу обязательности, что связано с го-

сударственным статусом мордовских языков (языков эрзя и мокша), ожиданием

уважительного отношения к языку соседствующих в регионе народов; отмеча-

лось, что изучение титульных языков Мордовии должно быть обязательным в

национальных школах, тогда как в остальных образовательных учреждениях -

добровольным.

Высокую оценку получает возможность изучения разных родных языков в

условиях соседства нескольких культур в регионе. В каждой из республик были

высказавшие поддержку состоявшимся переменам. Среди русских и русскоя-

зычных респондентов эта точка зрения была преобладающей: они отметили,

если человек не хочет учить титульный язык, он не обязан это делать. Кроме

того, благодаря отказу от изучения титульного языка (зачастую трудного для

представителей других народов) и второго иностранного языка снизилась учеб-

ная нагрузка на ребенка, а оставшихся русского и иностранного языков доста-

точно для поступления в вуз даже за пределами республики.

* * *

В российском обществе начала XXI столетия, испытывающем противоре-

чивое влияние как глобализации и процессов модернизации под влиянием те-

кущей технологической революции, масштабной географической мобильности

граждан, так и нового этапа нациестроительства в федеративном государстве

при сохранении его региональных и локальных особенностей, языковой репер-

туар гражданина неизбежно расширяется. Индивидуальный плюрилингвизм и

многоязычие в социуме становятся все более распространенными и привычны-

ми явлениями. Изучение общенационального русского, родного и иностранных

языков узаконено в российской школе, хотя и сопровождается дискуссиями в

публичном поле о приоритетах и относительной значимости каждого из них.

Родной язык в этих условиях сохраняет свои значение (большее или мень-

шее, в зависимости от территории) и востребованность, выступая не только

символической ценностью, но и актуальным средством выражения своего “я”

и коллективного “мы” в пространстве индивидуальных действий и социальных

практик (более всего семейных, родственных, локальных, территориальных,

наднациональных). При этом потенциал языка статистически малочисленной

212

Этнографическое обозрение № 1, 2023

общности может заметно варьировать в разных социальных контекстах приват-

ного и публичного жизненных миров человека, не теряя своей привлекательно-

сти и функциональности для его носителей. Государственный статус десятков

республиканских языков Российской Федерации, безусловно, закрепляет и обе-

спечивает воспроизводство языка относительно малочисленной национально-

сти как языка этнического, локального или территориального сообщества.

Эмпирические данные свидетельствуют о неразрывном единстве индиви-

дуальной и коллективной составляющих речевых практик россиян, о наличии

очевидных пределов языковой индивидуализации, преодоление которых под

влиянием ассимиляции ведет к ослаблению и даже размыванию чувства принад-

лежности к групповому “мы”. Однако это не происходит исключительно в силу

утери родного “этнического” языка. Культура в ее широком значении оказыва-

ется устойчивым пространством отличительных смыслов и социальных прак-

тик, более или менее крепко удерживающих индивида в поле своего притяже-

ния в течение его жизни. Широко распространенную “русско-национальную”

двуязычность представителей этнических меньшинств не следует всегда рас-

ценивать как этническую маргинальность, т.е. состояние в процессе изменения

этнического членства или отказа от него. Это нередко проявление комплексной,

многоуровневой идентичности в современном обществе, в структуре которой

этническая, религиозная, территориальная и общенациональная составляющие

не становятся взаимоисключающими или конкурирующими, а сложным обра-

зом дополняют друг друга. Пример языкового репертуара народов Поволжья и

Приуралья также свидетельствует о значительном потенциале непротиворечи-

вого сосуществования и взаимодействия этнических, титульных и общенацио-

нального языков.

Благодарности

Работа выполнена по Программе фундаментальных и прикладных научных

исследований РАН “Этнокультурное многообразие российского общества и

укрепление общероссийской идентичности”, проект “Конфликтогенные факто-

ры в сфере языка и языковой политики в республиках Поволжья и Приуралья:

идентификация, технология прогнозирования и предупреждение конфликтов”

(2020-2022 гг.) в Казанском федеральном университете.

Примечания

1 Вопрос в формулировке “Что для Вас определяющее в ответе на вопрос

о родном языке?” позволял выбрать не более двух вариантов ответа: 1) язык

моего повседневного общения, 2) язык этнической группы, с которой я себя

идентифицирую, 3) язык, на котором я думаю, 4) язык моих родителей, 5) язык

моей страны, 6) язык, на котором я общаюсь в семье, 7) затрудняюсь ответить.

Сумма ответов на многовариантный вопрос превышает 100%.

2 В кодах интервью: ПМА - полевые материалы автора; “Б” обозначает Башкор-

тостан, “МЭ” - Марий Эл, “М” - Мордовию, “Т” - Татарстан, “У” - Удмуртию, “Ч” -

Чувашию; цифра означает номер интервью. Все интервью проведены в 2021 г.

Источники и материалы

Конституция РФ 1993 - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

213

showentries/0/highlight/Конституция%20РФ%20с%20изменениями:1

Всероссийская перепись населения 2010 - Всероссийская перепись населения

2010. Владение языками населением наиболее многочисленных националь-

new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-07.pdf

ФЗ № 317 - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Россий-

8030079?index=0&rangeSize=1

Научная литература

Алпатов В.М. 50 языков и политика. 1917-2000: социолингвистические проблемы

СССР и постсоветского пространства. М: Крафт+; Институт востоковеде-

ния РАН, 2000.

Арутюнова Е.М. Русский язык в российской идентичности: теоретические под-

ходы и актуальный контекст // Социологическая наука и социальная прак-

Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная

организация культурных различий / Pед. Ф. Барт. М.: Новое изд-во, 2006.

С. 9-48.

Блумер Г. Символический интеракционизм. Перспектива и метод. М.: Элемен-

тарные формы, 2017.

Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки теории и истории).

М.: Наука, 1981.

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы эко-

номики, 2012.

Вахрушева Л.В. (отв. ред.) Родной язык в системе образования: современное

состояние и перспективы развития: сборник статей. Ижевск: Шелест, 2021.

Вебер М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной

антропологии. 2004. Т. VII. № 2. С. 8-21.

Винер Б.Е. Формы этничности, бывает ли у этноса сущность, и что сторонники

академика Бромлея могут взять у новых теорий // Журнал социологии и со-

циальной антропологии. 2005. Т. VIII. № 2. С. 142-164.

Дробижева Л.М. (отв. ред.) Гражданская, этническая и региональная идентичность:

вчера, сегодня, завтра. М.: Российская политическая энциклопедия, 2013.

Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы в СССР: основные факто-

ры и тенденции развития национально-русского двуязычия. М.: Наука, 1984.

Долгова А.П. Об изменениях в ситуации с родными языками в школах Чувашии:

взгляд из региона // Родной язык. Лингвистический журнал. 2020. № 1. С. 25-48.

Мартынова М.Ю. (отв. ред.) Язык и идентичность: антропологическое иссле-

дование ситуации в России. М.: ИЭА РАН, 2021.

Низамова Л.Р. Сложносоставная концепция модерной этничности: пределы и

возможности теоретического синтеза // Журнал социологии и социальной

антропологии. 2009. Т. XII. № 1. С. 141-159.

Низамова Л.Р. Модерная этничность и ее модусы: теория и практики // Ученые

записки Казанского университета. Серия, Гуманитарные науки. 2012. Т. 154.

Кн. 6. С. 105-116.

214

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий

наций и национализма / Пер. с англ. М.: Праксис, 2004.

Соссюр де Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.

Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М.: Наука, 2001.

Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антро-

пологии. М.: Наука, 2003.

Тишков В.А. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия катего-

рий и практик) // Полис. Политические исследования. 2019. № 3. С. 127-144.

Филиппова Е.И., Соколовский С.В. (ред.) Смерть языка - смерть народа? Язы-

ковые ситуации и языковые права в России и сопредельных государствах.

М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;

Горячая линия - Телеком, 2020.

Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А. Гражданская и этническая идентичность мо-

лодежи в контексте межнациональных отношений в поликультурном про-

странстве (на материале Республики Марий Эл). Йошкар-Ола: МарНИИЯ-

ЛИ; Марийский гос. ун-т; Вертола, 2020.

Шайхисламов Р.Б. (ред.) Языковое многообразие в российских регионах: воз-

можности развития. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021.

Geertz C. The Interpretation of Cultures. N.Y.: Basic Books, 1973.

Phillips A. Multiculturalism without Culture. Princeton: Princeton University Press,

2009.

R e s e a r c h A r t i c l e

Nizamova, L.R. Reproduction of the Titular Languages of the Volga and Urals

Republics: Integrity of Individual and Collective Practices [Vosproizvodstvo

titul’nykh yazykov respublik Povolzh’ia i Priural’ia: edinstvo individual’nykh

i kollektivnykh praktik]. Etnograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1, pp. 199-216.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology

RAS]

Kazan Federal University (18 Kremlyovskaya St., Kazan, 420008, Russia)

Keywords

native language, titular language, ethnicity, Bashkortostan, Mari El, Mordovia,

Tatarstan, Udmurtia, Chuvashia, multilingualism

Abstract

Based on the sociological materials collected in the period of 2012-2021 (mass

surveys and interviews with opinion leaders), the article examines the complex

nature of linguistic practices of residents of the Republic of Tatarstan and the national

republics of the Volga region and the Urals. In every republic, the titular language

is the native language for most representatives of the titular nationality and the state

language of the republic along with Russian. The article evaluates the interrelation

of the individual and the collective in the linguistic repertoire of citizens, the

importance of language as a marker of ethnic affiliation in the context of growing

individualization, the erosion of ethnic adherence and the formation of multiple

Низамова Л.Р. Воспроизводство титульных языков республик Поволжья и Приуралья...

215

identities. Special attention is paid to the perception of changes in the teaching of

native languages initiated by federal authorities in 2017-2018, and to the viewpoints

of the opinion leaders of the Volga-Ural republics (national intelligentsia, media

workers and representatives of public organizations) which are discussed in terms of

correlation of the freedom of speech preferences and the reproduction of language

and culture of the ethnic community.

References

Alpatov, V.M.

2000.

50 yazykov i politika. 1917-2000: sotsiolingvisticheskie

problemy SSSR i postsovetskogo prostranstva [50 Languages and Politics,

1917-2000: Sociolinguistic Problems of the USSR and the Post-Soviet Space].

Moscow: Kraft; Institut vostokovedeniia RAN.

Arutiunova, E.M. 2021. Russkii yazyk v rossiiskoi identichnosti: teoreticheskie

podkhody i aktual’nyi kontekst [Russian Language in Russian Identity: Theoretical

Approaches and Current Context]. Sotsiologicheskaia nauka i sotsial’naia

Barth, F. 2006. Vvedenie [Introduction]. In Etnicheskie gruppy i sotsial’nye granitsy.

Sotsial’naia organizatsiia kul’turnykh razlichii [Ethnic Groups and Social

Boundaries: Social Organization of Cultural Differences], edited by F. Barth,

9-48. Moscow: Novoe izdatel’stvo.

Blumer, G. 2017. Simvolicheskii interaktsionizm. Perspektiva i metod [Symbolic

Interactionism: Perspective and Method]. Moscow: Elementarnye formy.

Bromlei, Y.V. 1981. Sovremennye problemy etnografii (Ocherki teorii i istorii)

[Modern Problems of Ethnography (Essays on Theory and History)]. Moscow:

Nauka.

Bromlei, Y.V. 1983. Ocherki teorii etnosa [Essays on the Theory of Ethnicity].

Moscow: Nauka.

Brubaker, R. 2012. Etnichnost’ bez grupp [Ethnicity without Groups]. Moscow:

Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.

Dolgova, A.P. 2020. Ob izmeneniiakh v situatsii s rodnymi yazykami v shkolakh

Chuvashii: vzgliad iz regiona [About Changes in the Situation with Native

Languages in Schools of Chuvashia: A View from the Region]. Rodnoi yazyk.

Lingvisticheskii zhurnal 1: 25-48.

Drobizheva, L.M., ed.

2013. Grazhdanskaia, etnicheskaia i regional’naia

identichnost’: vchera, segodnia, zavtra [Civil, Ethnic and Regional Identity:

Yesterday, Today, Tomorrow]. Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia.

Filippova, E.I., and S.V. Sokolovskiy, eds. 2020. Smert’ yazyka - smert’ naroda?

Yazykovye situatsii i yazykovye prava v Rossii i sopredel’nykh gosudarstvakh

[Is the Death of the Language the Death of the People? Language Situations

and Language Rights in Russia and Neighboring States]. Moscow: IEA RAN;

Goriachaia liniia - Telekom.

Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Guboglo, M.N. 1984. Sovremennye etnoiazykovye protsessy v SSSR: osnovnye

faktory i tendentsii razvitiia natsional’no-russkogo dvuiazychiia [Contemporary

Ethno-Linguistic Processes in the USSR: The Main Factors and Trends in the

Development of National-Russian Bilingualism]. Moscow: Nauka.

Martynova, M.Y., ed. 2021. Yazyk i identichnost’: antropologicheskoe issledovanie

situatsii v Rossii [Language and Identity: An Anthropological Study of the

Situation in Russia]. Moscow: IEA RAN.

Nizamova, L.R. 2009. Slozhnosostavnaia kontseptsiia modernoi etnichnosti: predely

216

Этнографическое обозрение № 1, 2023

i vozmozhnosti teoreticheskogo sinteza [The Compound Concept of Modern

Ethnicity: Limits and Sources of Theoretical Synthesis]. Zhurnal sotsiologii i

sotsial’noi antropologii 12 (1): 141-159.

Nizamova, L.R. 2012. Modernaia etnichnost’ i ee modusy: teoriia i praktiki [Modern

Ethnicity and Its Modes: Theory and Practice]. Uchenye zapiski Kazanskogo

universiteta. Seriia, Gumanitarnye nauki 154 (6): 105-116.

Phillips, A. 2009. Multiculturalism without Culture. Princeton: Princeton University

Press.

Saussure de, F. 1977. Trudy po yazykoznaniiu [Works on Linguistics]. Moscow:

Progress.

Shabykov, V.I., and R.A. Kudriavtseva. 2020. Grazhdanskaia i etnicheskaia

identichnost’ molodezhi v kontekste mezhnatsional’nykh otnoshenii v

polikul’turnom prostranstve (na materiale Respubliki Marii El) [Civil and Ethnic

Identity of Youth in the Context of Interethnic Relations in a Multicultural

Space (Based on the Material of the Republic of Mari El)]. Yoshkar-Ola:

Mariiskii nauchno-issledovatel’skii institut yazyka, literatury i istorii; Mariiskii

gosudarstvennyi universitet; Vertola.

Shaikhislamov, R.B., ed. 2021. Yazykovoe mnogoobrazie v rossiiskikh regionakh:

vozmozhnosti razvitiia [Linguistic Diversity in Russian Regions: Opportunities

for Development]. Ufa: Bashkirskii gosudarstvennyi universitet.

Smit, E.D. 2004. Natsionalizm i modernizm: kriticheskii obzor sovremennykh teorii

natsii i natsionalizma [Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent

Theories of Nations and Nationalism]. Moscow: Praksis.

Tishkov, V.A. 2001. Etnologiia i politika. Nauchnaia publitsistika [Ethnology and

Politics: Scientific Writings]. Moscow: Nauka.

Tishkov, V.A. 2003. Rekviem po etnosu: issledovaniia po sotsial’no-kul’turnoi

antropologii [Requiem for the Ethnos: Studies in Socio-Cultural Anthropology].

Moscow: Nauka.

Tishkov, V.A. 2019. Yazykovaia situatsiia i yazykovaia politika v Rossii (reviziia

kategorii i praktik) [Language Situation and Language Policy in Russia (Revision

of Categories and Practices)]. Polis. Politicheskie issledovaniia 3: 127-144.

Vakhrusheva, L.V., ed. 2021. Rodnoi yazyk v sisteme obrazovaniia: sovremennoe

sostoianie i perspektivy razvitiia [Native Language in the Education System:

Current State and Prospects of Development]. Izhevsk: Shelest.

Viner, B.E. 2005. Formy etnichnosti, byvaet li u etnosa sushchnost’, i chto storonniki

akademika Bromleia mogut vziat’ u novykh teorii [Forms of Ethnicity, Does an

Ethnos Have an Essence, and what Supporters of Academician Bromley Can

Take from New Theories]. Zhurnal sotsiologii i sotsial’noi antropologii 8 (2):

142-164.

Weber, M. 2004. Otnosheniia etnicheskoi obshchnosti [Ethnic Community Relations].

Zhurnal sotsiologii i sotsial’noi antropologii 7 (2): 8-21.