ШУМЕРСКАЯ ПОЭМА О ЛУГАЛЬБАНДЕ

И ПАРАЛЛЕЛИ К ОДНОМУ ИЗ ЕЕ ЭПИЗОДОВ

Ю.Е. Березкин

Юрий Евгеньевич Березкин

|

|

berezkin1@gmail.com | д. и. н., заведующий отделом Америки | Музей антропологии и

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Университетская наб. 3, Санкт-

Петербург, 199034, Россия)

Ключевые слова

Шумер, Лугальбанда, Ригведа, европейский фольклор, сравнительная фольклористика,

волшебная сказка

Аннотация

Статья начинается с пересказа шумерских поэм о походе Энмеркара, в котором участвует

Лугальбанда. Пересказ выполнен Р.М. Нуруллиным с учетом недавних уточненных пе-

реводов поэм о Лугальбанде. Отмечена параллель между шумерской поэмой и Ригведой.

Далее предложена классификация зафиксированных в XIX-XX вв. повествовательных

эпизодов, сходных с эпизодом встречи Лугальбанды и птицы Анзу. Прослежено распро-

странение двух основных вариантов. Согласно первому, человек убивает змею, собирав-

шуюся сожрать птенцов могучей птицы, а благодарная птица ему помогает. Этот вариант,

в Старом Свете известный от Алжира до Индии и от Маньчжурии до Карпато-Балкан,

имеет параллели в Америке. Во втором варианте змея не фигурирует, а человек заботится

о птенцах - кормит, укрывает от непогоды и т.п. Именно этот вариант зафиксирован у

шумеров. В поздних текстах он редок на юге (от Магриба до Индии), зато господствует

у восточных славян, прибалтийских финнов и, видимо, балтов. Единичные сибирские

фиксации локализованы от северных ханты до азиатских эскимосов. Учитывая амери-

канские аналогии, первый вариант оценивается как более ранний. Сам же мотив героя,

помогающего птенцам, есть пример эпизода, распространившегося еще в палеолите, а

затем использованного в волшебных сказках.

Информация о финансовой поддержке

ад темой “Мотивы и сюжеты древневосточных письменных памятников в

сравнительно-исторической перспективе” мы работаем третий год. Часть

Н

результатов оказалась ожидаемой. Закономерно, что в библейских текстах -

более поздних, сохранившихся без лакун и плотнее насыщенных длинными нарра-

тивами, чем месопотамские и угаритские - встречается наибольшее число совпа-

дений с мотивами позднего евразийского фольклора. Также неудивительно, что

Статья поступила 23.05.2023 | Окончательный вариант принят к публикации 29.06.2023

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов //

EDN: MPCXIX

Berezkin, Y.E. 2023. Shumerskaia poema o Lugal’namde i paralleli k odnomu iz ego epizodov

[Sumerian Poem about Lugalbanda and Parallels for One of Its Episodes]. Etnograficheskoe

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

212

Этнографическое обозрение № 6, 2023

при определенном сходстве западносемитских и месопотамских традиций между

ними есть и значительные различия. Но кое-что предугадать было трудно. Новые

закономерности удалось заметить благодаря сплошному обследованию публика-

ций по фольклору Евразии и сравнению результатов с данными древних текстов.

В частности, евразийские параллели выявлены в описании путешествия царя

Урука Лугальбанды в страну Аратта. Это одно из тех шумерских фольклорно-

мифологических повествований, которые называют эпическими поэмами или

песнями. Такие термины условны. Говорить о фольклорных жанрах для столь

раннего времени следует с осторожностью.

Русскоязычным читателям данный сюжет известен как минимум в пере-

воде В.К. Афанасьевой (Афанасьева 1997: 192-203). Мы используем пересказ

Р.М. Нуруллина, опирающийся на недавние уточненные переводы поэм о Лугаль-

банде (Black et al. 1998-2006: 1.8.2.1, 1.8.2.2; Wilcke 1987-1990, 2015).

Шумерское сказание о путешествии Лугальбанды

Начнем с резюме двух шумерских поэм, связанных сквозным сюжетом и нося-

щих условные названия “Лугальбанда в горной пещере” и “Лугальбанда и птица

Анзу”. Интересующий нас эпизод содержит вторая, но знать содержание первой

необходимо для понимания общего контекста. Обе поэмы известны прежде всего

по табличкам старовавилонского периода, большая часть которых происходит из

Ниппура (ок. XVIII в. до н.э.). Кроме того, сохранились фрагменты версии эпохи

третьей династии Ура (XXI в. до н.э.) - также из Ниппура - и двуязычной (шумеро-

аккадской) версии (I тыс. до н.э.) из Ниневии. Предполагается, что Лугальбанда

(буквально “юный царь”) - один из царей легендарной первой династии Урука,

время правления которого можно с осторожностью отнести к первой половине

Раннединастического периода (ок. XXVII в. до н.э.). Историчность Лугальбан-

ды остается недоказанной. Наличие исторических реминисценций не исключает,

естественно, включения в повествование мифологических эпизодов.

Относительно имени шумерской мифической птицы (Анзу, Анзуд или Имду-

гуд) долгое время велась дискуссия, но сейчас специалисты предпочитают чте-

ние “Анзу” (Zand 2010). Для темы статьи это не очень существенно.

В начале поэмы “Лугальбанда в горной пещере” рассказывается о том, как в

далекие времена царь Урука Энмеркар решает идти войной против Аратты.

Аратта неоднократно упоминается в месопотамских источниках, но вопрос,

какую страну имели в виду авторы поэм, остается дискуссионным (Mittermayer

2009: 26-39). Ясно лишь, что речь идет о цивилизации, находящейся за горами,

на восток от Плодородного Полумесяца. Теоретически это могут быть как цен-

тры на Иранском плато типа Шахдада и Джирофта в Кермане или Шахри-Сохте

в Систане, так и северо-западная окраина Хараппской культуры, в пользу чего

представлены весомые доводы (Васильков, Гуров 1995). Вместе с тем от отра-

жающих фольклорную традицию литературных источников вряд ли надо ждать

географической точности. В них образ Аратты мог совместить сообщения о не-

скольких странах и городах.

Войско Энмеркара следует через горы под предводительством семи братьев,

рожденных богиней земли Ураш. Они вскормлены молоком дикой коровы (веро-

ятно, имеется в виду одна из богинь шумерского пантеона) и выросли за столом у

бога неба Ана. Вместе с ними в поход отправляется их восьмой - видимо, младший

- брат Лугальбанда. На середине пути он тяжело заболел. Поскольку братья не мо-

гут вернуть Лугальбанду в Урук, они решают отнести его в горную пещеру и оста-

вить ему обильные запасы еды, питья и фимиама. Если Лугальбанда выздоровеет,

он сможет вернуться в Урук, а если умрет, братья заберут его тело на обратном пути.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

213

Спустя три дня, когда пещеру озаряют лучи вечернего солнца, Лугальбанда

молит бога солнца Уту об исцелении. Уту принимает молитву и дает Лугальбан-

де жизненные силы. То же самое происходит, когда на ночном небе появляется

вечерняя Венера (астральное воплощение богини Инанны), а затем луна (Лугаль-

банда молится ее божеству Нанне-Суэну). Когда утреннее солнце озаряет пеще-

ру, Лугальбанду окружают божества-защитники, а то божество, которое наслало

болезнь (вероятно, какой-то демон), отступает.

Данному эпизоду соответствует мотив M7a1 нашего каталога (Березкин,

Дувакин б.г.). Не связанный с основной темой статьи, этот эпизод все же заслужи-

вает комментария, ибо находит параллель в Ригведе (Елизаренкова 1989: 126-128).

В обоих случаях персонаж попадает в место, откуда не может выбраться. По мере

того как мимо него или над ним проплывают небесные светила (не менее трех раз-

ных), он замечает их (и обращается к ним за помощью). Согласно Ригведе (I, 105)

и более позднему комментарию к ней (Топоров 2006: 480-483), мудрец (риши)

Трита был оставлен братьями. Он вглядывается в небо (сначала ночное, затем

предрассветное, утреннее), по которому плывут месяц, отражающийся в глубине

вод, и звезды. Трита взывает к Небу и Земле, чтобы они узнали о его положе-

нии, просит о спасении за ранее принесенные жертвы богам, умоляет Агни и

Варуну о заступничестве и, наконец, получает спасение от Брихаспати. Прямо

об обращении Триты к отдельным светилам не говорится и лишь в конце каждой

строфы повторяется “О Небо и Земля, узнайте обо мне (в таком положении)”.

Однако в отдельных строфах упоминаются сперва Месяц, затем “те семь лучей”

(Плеяды?), “те пятеро быков, которые стояли посреди великого неба” (Телец?),

“те прекраснокрылые посреди подъема на небо, они прогоняют с дороги волка”

(еще одно созвездие?) и, наконец, “путь Адитьев, созданный на небе” (видимо,

Млечный Путь).

Эта ранее не замеченная параллель для Евразии уникальна. Аналогии есть

только в Меланезии у добуанцев и ведау (Fortune 1932: 216-220; Ker 1910: 7-13),

а также в Южной Америке к востоку от Анд у трио (Koelewijn, Rivière 1987:

49-52; Magaña 1987: 135-136), барасана (Hugh-Jones 1979: 287-293), шипибо

(Gebhaert-Sayer 1987: 51, 371-372; Roe 1991: 23-25) и, вероятно, макуши, хотя у

последних отождествление проплывающих мимо героя персонажей с созвездия-

ми ненадежно (Soares Diniz 1971: 87-88). Есть несколько мотивов, частично со-

впадающих с M7a1, но и они имеют циркумтихоокеанское, а не континентально-

евразийское распространение и входят в огромную совокупность эпизодов и об-

разов, связывающих тихоокеанскую окраину Азии с Новым Светом. Индоарии и

шумеры отношения к заселению Америки не имели, однако и случайное совпаде-

ние не кажется вероятным. Скорее данный эпизод мог быть когда-то известен по

крайней мере на юге континентальной Евразии, но сохранился лишь в древней-

ших доступных нам текстах - индийском и месопотамском.

Вернемся к шумерским поэмам. Совершив молитву восходящему солнцу,

Лугальбанда выходит из пещеры и приносит жертвы богам. Конец повествования

оборван и не во всем ясен, поэтому перейдем ко второй поэме - “Лугальбанда

и птица Анзу”. Она начинается с того, как исцелившийся Лугальбанда решает

найти могучую птицу Анзу, имеющую облик орла с головой льва. Именно с помо-

щью Анзу он надеется догнать войско Урука. В гнезде, расположенном на огром-

ном дереве, Лугальбанда обнаруживает только птенца. Он кормит и украшает его,

а затем прячется, дожидаясь возвращения взрослых птиц. Когда самец Анзу, неся

в когтях диких быков, подлетает к гнезду, он окликает птенца и, не слыша его

ответа, кричит от страха. Но затем Анзу видит, что гнездо богато украшено, а пте-

нец накормлен и ухожен. Обращаясь к тому, кто все это сделал, Анзу воспевает

свое могущество.

214

Этнографическое обозрение № 6, 2023

Я - князь, повелевающий бурными реками. Я - шоры на глазах праведника, следующего

воле бога Энлиля. Мой отец Энлиль привел меня сюда. Как огромной дверью, он прегра-

дил мною путь через горы. Если я определю судьбу, никто не сможет изменить ее. Если

скажу слово, никто не смеет перечить. Тот, кто так украсил мое гнездо, - если ты бог, я

хочу говорить с тобой, хочу сделать тебя своим другом; если ты человек, я назначу тебе

судьбу. Ты станешь тем, кого Анзу наделил силой.

Лугальбанда выходит из укрытия, в свою очередь хвалит Анзу и просит на-

значить себе судьбу. Анзу делает Лугальбанде несколько предложений (неспешно

вернуться в Урук; стать великим лучником; иметь могучую броню; получить мас-

лобойку Думузи, в которой не иссякают масло и сливки), но Лугальбанда каждый

раз отказывается. Хотя Анзу раздосадован, он соглашается назначить Лугальбан-

де ту судьбу, которую он сам себе пожелает. И тогда Лугальбанда просит Анзу на-

делить его способностью перемещаться с огромной скоростью, достигая любого

места. После этого он отправляется догонять войско Урука, которое Анзу высма-

тривает для него с высоты своего полета. Когда Лугальбанда внезапно появляется

среди войска, друзья и братья пытаются узнать, чем он питался во время пути и

как сумел перебраться через горы и реки. Однако Лугальбанда соблюдает данное

Анзу обещание не рассказывать об их встрече. После года безуспешной осады

Аратты Лугальбанда просит назначить его единоличным посланником к богине

Инанне. Когда он предстает перед Инанной в ее храме, богиня рассказывает, что

именно следует сделать, дабы урукскому войску сопутствовала удача и Аратта

была взята. На этом рассказ кончается.

“Герой помогает птенцам” как кластер мотивов: вариант K38b

Эпизод “Герой помогает птенцам” (в нашем каталоге это мотив K38; Березкин,

Дувакин б.г.) относится к числу известнейших в Старом Свете. С несколько ины-

ми подробностями и реже он представлен Америке. Тем поразительнее, что фоль-

клористы его не заметили. В “Энциклопедии сказки” (Schenda R. et al. 1975-2015)

в словарных статьях “Adler”, “Rabe” или “Rabe und seine Jungen” мы ничего ин-

тересного для себя не найдем. “Greif” и “Simorgh” отсылают к статье “Phönix”.

В ней есть фраза, из которой понятно, что авторы соответствующие тексты чита-

ли: “Птица поднимает героев из нижнего мира в благодарность за спасение своих

птенцов”. Но написано это в связи с эпизодом не спасения птенцов, а полета

на спине птицы. Данный мотив не упомянут в указателе ATU (Aarne-Thompson-

Uther) (Uther 2004). ATU описывает сюжеты, а не мотивы, однако определения

типов в нем настолько пространны, что повторяющиеся и нетривиальные мотивы

обычно отмечены - пусть случайно и мимоходом. И любопытно, что как раз те

публикации немецкого фольклора, в которых мотив удалось обнаружить (Jahn

1891; Vernaleken 1889), в библиографии к ATU отсутствуют.

Мы хотели бы заполнить эту лакуну. При этом мы не станем рассматривать

семиотические и структурные аспекты месопотамских повествований и представ-

лений. Наши интересы сосредоточены на поиске общих мотивов в древневосточ-

ных нарративах, с одной стороны, и в поздних текстах, записанных этнографами,

филологами и лингвистами как в Евразии, так и за ее пределами - с другой. Если

бы подобные совпадения были распределены равномерно или зависели от геогра-

фического расстояния между Месопотамией и местами фиксаций поздних тек-

стов, то в подобной работе большого смысла бы не было. Однако, как мы поста-

раемся показать, параллели распределяются неравномерно. Это значит, что они не

обусловлены ни простой культурной диффузией, ни закономерностями человече-

ского мышления. Их распределение отражает конкретные исторические процес-

сы. Реконструировать такие процессы в желательной полноте пока невозможно,

но презентация соответствующих данных - необходимый шаг на пути к этой цели.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

215

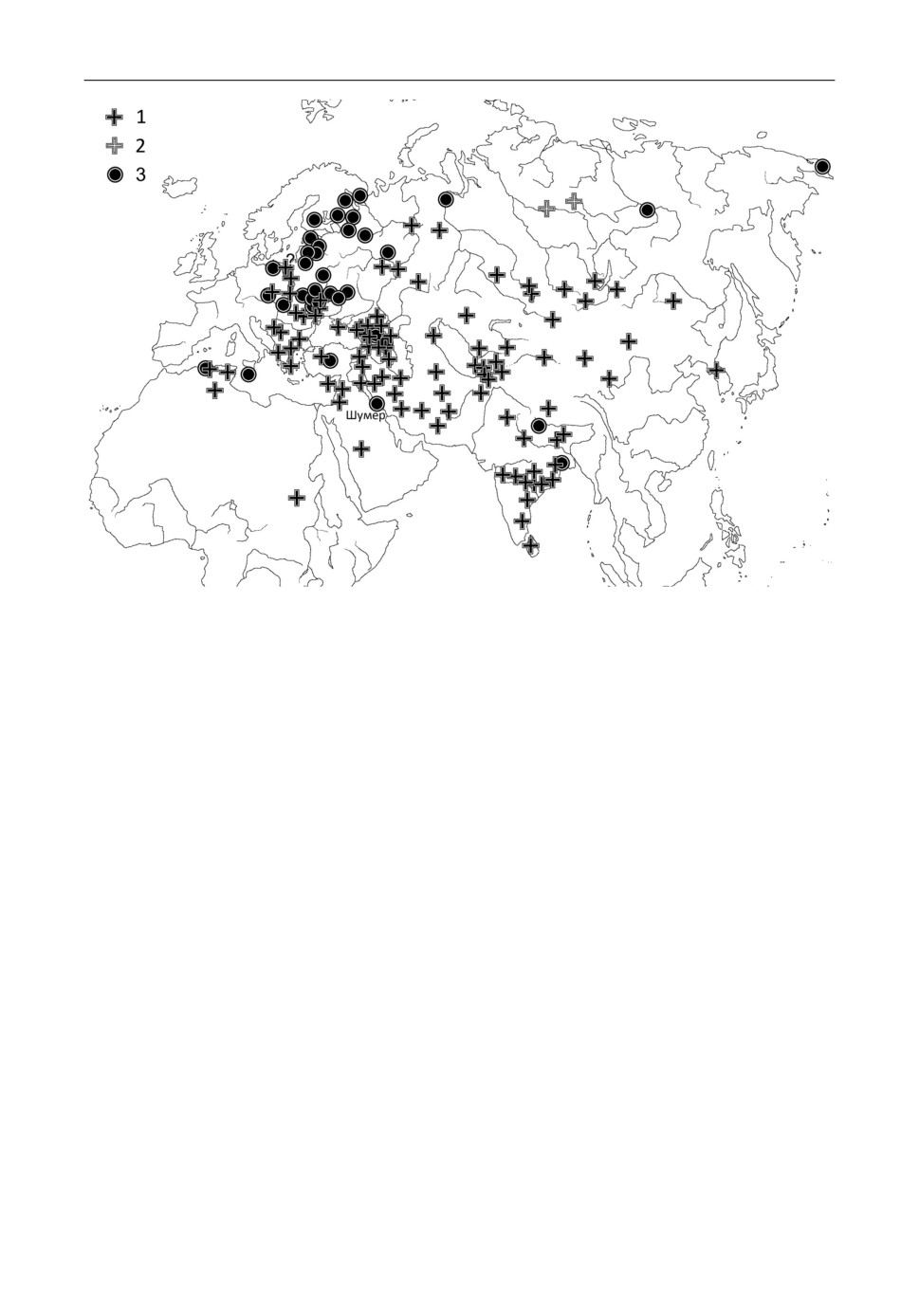

Рис. 1. Распространение двух главных вариантов мотива K38.

(1) Змея либо чудовище водно-хтонической или неопределенной природы поедает или

калечит детенышей могучего летающего существа - в большинстве случаев птенцов

птицы. Мать бессильна перед чудовищем, но человек убивает его (мотив K38b).

(2) Аномальный вариант илимпийских эвенков, в котором птенцам железной птицы

Кингит угрожает громовая птица Агды.

(3) Могучая птица или другое летающее существо помогает человеку за то, что тот поза-

ботился о ее птенцах/детенышах: накормил их, укрыл, украсил и т.п. (мотив K38b3)

Эпизод встречи Лугальбанды с птицей Анзу подходит под определение наше-

го мотива K38 (Березкин, Дувакин б.г.). За то, что человек делает добро детены-

шам могучего летающего существа (обычно - птицы), их мать или отец оказывает

человеку услугу. В подобной формулировке эпизод встречается только в Старом

Свете - в основном в континентальной Евразии (см.: Рис. 1). В Африке есть лишь

несколько арабских и берберских версий. Область встречаемости мотива резко об-

рывается как на западе, так и на востоке. В пределах атлантического края Европы

и основной части Китая, а также далее на юго-восток от него мотив отсутствует.

Сразу же подчеркнем, что мотив K38 используется исключительно в приклю-

ченческих повествованиях. Под таковыми мы имеем в виду нарративы опреде-

ленного содержания. О значении этих нарративов для носителей традиции труд-

но судить с уверенностью, причем сам этот аспект исследования находится, как

было сказано, вне наших интересов.

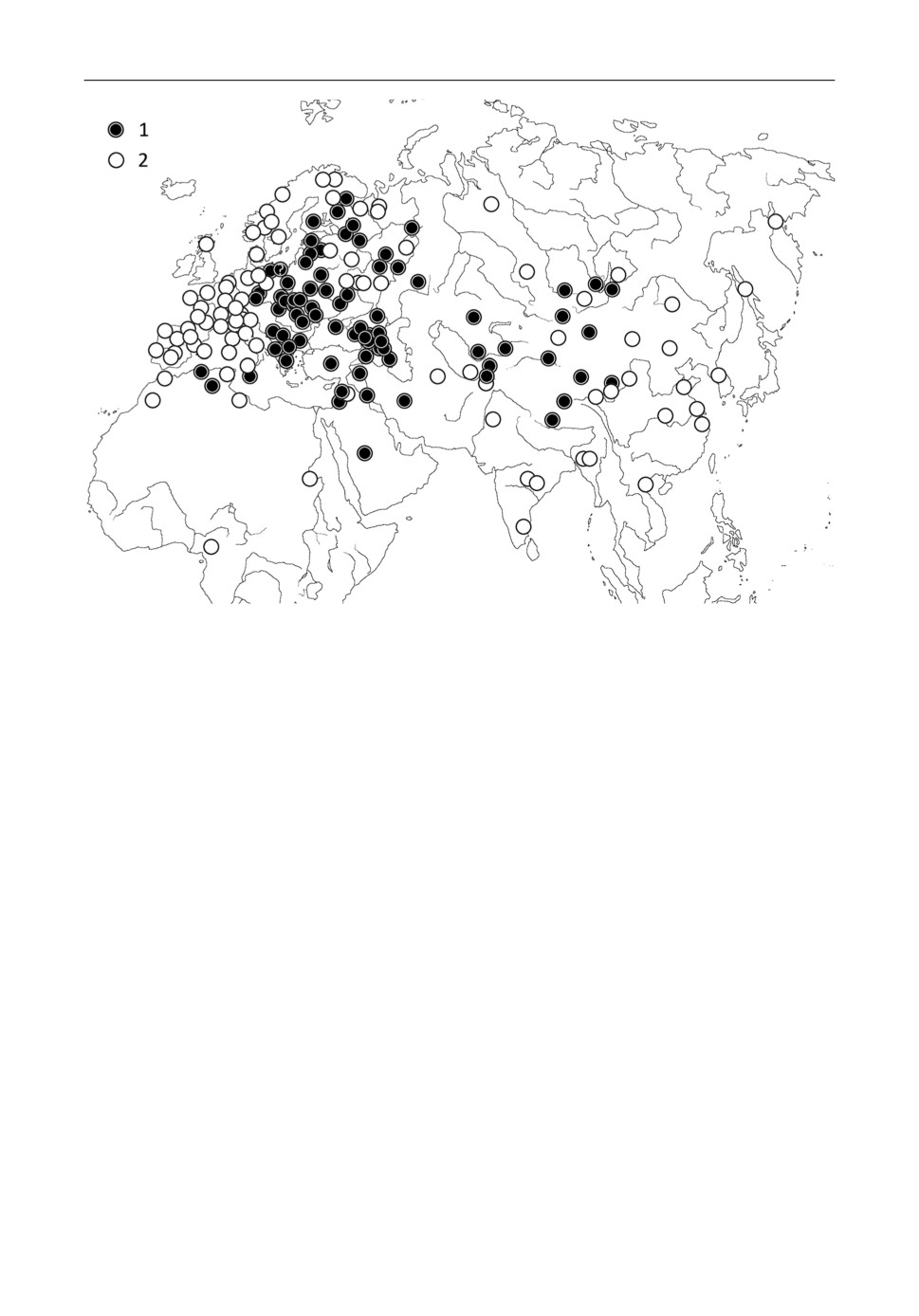

На Кавказе и на Балканах мотив K38 в норме связан со сказками типа ATU

301, а точнее с нашим мотивом K2A. Персонажа спускают в нижний мир (в про-

пасть, в колодец и т.п.). После того как он отправляет наверх добытые ценности

(женщин), завистливые спутники обрезают веревку, однако ему удается вернуться

на землю. Вместе с тем в Южной Азии и вдоль атлантического края Европы фа-

бульное сцепление между мотивами K2A и K38 не встречается и эпизод встроен

в другие сюжеты (см.: Рис. 2).

216

Этнографическое обозрение № 6, 2023

Рис. 2 (1) Традиции, в которых мотив K38 - птицы помогают человеку за то,

что он помог их птенцам - сочетается с мотивом K2a - персонажа спускают в нижний

мир (в пропасть, в колодец и т.п.); завистливые спутники обрезают веревку,

герой остается внизу, но ему удается вернуться на землю.

(2) Традиции, в которых мотив K2A не связан с мотивом K38

В некоторых случаях он изложен красочно и подробно. Так, в мансий-

ском варианте Усынг-отыр обещает дочь тому, кто убьет двух птиц-людоедов

Товлынг-карс, живущих на вершине лиственницы посреди горячего моря.

Эква-пырись, надев шкурки горностая и мыши, забирается по стволу и убивает

топориком Не Имеющую Сердца и Печени Железную Лягушку. Она жила под

гнездом и обгрызала перья птенцам. За это птицы обещают больше не убивать

людей, относят героя назад и помогают ему (Лукина 1990: 346-352). Но есть

тексты, в которых тот же эпизод использован в череде прочих и выглядит нео-

бязательным в отношении главного содержания.

Тексты с эпизодом K38 включают мотивы, уточняющие варианты развития

действия. Главных вариантов два: либо герой спасает птенцов, убивая ползущую к

ним змею или чудовищную рептилию (мотив K38b), либо он заботится о птенцах -

кормит, укрывает от непогоды и пр. (мотив K38b3). Ареалы встречаемости K38b

и K38b3 местами перекрывают друг друга, но в целом K38b3 смещен к северу и

характерен главным образом для Восточно-Центральной Европы и (много реже)

Северной Сибири (см.: Рис. 1). Это заставляет предполагать, что распространение

двух вариантов эпизода встречи героя с могучей птицей связано с разными исто-

рическими процессами. На это указывают и материалы Нового Света. Представ-

ленный там мотив K38b2 (о нем чуть ниже) есть вариант K38, но не K38b3.

Прежде чем перейти к мотиву K38b3, который представлен в шумерской по-

эме, кратко опишем альтернативный вариант K38b.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

217

Он имеет следующее определение. Змея либо иное чудовище водно-хтони-

ческой или неопределенной природы поедает или калечит детенышей могучего

летающего существа - в большинстве случаев птенцов птицы. Мать бессильна

перед чудовищем, но человек убивает его (см.: Рис. 1). Этот вариант известен от

Алжира и Чехии до Монголии и Южной Сибири.

Что касается Нового Света, то в индейских текстах убийство героем чудови-

ща есть не результат его спонтанных действий, а стратагема птиц, которым чудо-

вище угрожало. Птица намеренно приносит героя к себе, чтобы тот спас птенцов.

Данный вариант описывает наш мотив K38b2. Персонаж (всегда птица, которая у

индейцев Равнин воплощает грозу) приносит/приводит героя к своему гнезду, по-

сле чего тот случайно или по ее просьбе убивает пожиравшее птенцов чудовище.

Вот для примера один из вариантов, записанных на Средней Миссури у ари-

кара (Parks 1996: 209-215). Когда человек спит, появляются громовые птицы -

самец и самка. Молнии вылетают из их глаз, при взмахах крыльев сыплются ис-

кры. Птицы переносят человека на вершину скалы и дают ему две стрелы. Ими

он должен убить змею, которая выходит из озера и пожирает громовых птенцов.

У змеи есть голова на каждом конце тела, целиться надо в пятно под челюстями

обеих голов. Человек убивает змею, громовые птицы велят разрезать труп на ку-

ски, другие собравшиеся птицы пируют. Летом перед грозой эту историю не рас-

сказывали. Поедание водного змея птицами - известная тема индейских мифов,

но сейчас мы ее не касаемся.

Аналогичную схему имеют не только все варианты у индейцев Равнин

(ассинибойн, кроу, хидатса и арикара), но и миф коги на севере Колумбии (Reichel-

Dolmatoff 1985: 76-79). Лишь у мауэ Восточной Амазонии герой встречается с

птицей случайно (Uggé 1991: 147-156).

Систематическое отличие американских версий от евразийских исключает за-

имствование эпизода от европейцев, тем более что в испанском, португальском,

французском и английском фольклоре мотив K38 отсутствует. Характерный для

Нового Света мотив K38b2 дважды зафиксирован в Евразии (Марченко 1993:

150-152; Woycicki 1920: 71-74). Надо признать, что данные тексты (казахский и

польский) в подробностях на американские не похожи и случайное совпадение

общей структуры возможно. Но что мотив K38b был принесен в Новый Свет из

Азии - в этом мало сомнений. Он есть у индейцев, однако распространен вовсе

не по всему миру - его нет в Африке южнее Сахары, на юге Китая, в Индокитае,

равно как и в Океании. Учитывая, что Америка была заселена со стороны Азии,

в предположении о параллельном возникновении сходной фабулы нет нужды.

В Евразии и Америке зафиксированы десятки и даже сотни одинаковых эпизодов

и образов, которые в Африке южнее Сахары отсутствуют, так что перенос мотива

K38 в Новый Свет не удивителен.

“Герой помогает птенцам”: вариант K38b3

Обратимся теперь к мотиву “Герой заботится о птенцах”. Поскольку в шу-

мерской поэме представлен именно этот вариант, хотелось бы дать ссылки на все

источники, в которых мотив K38b3 обнаружен.

Чаще всего он встречается в восточнославянском и прибалтийско-финском

фольклоре. Среди русских текстов замечены следующие.

Терский берег. Оказавшись на вершине горы, с которой невозможно спуститься,

человек зипуном прикрыл от грозы трех птенцов птицы. Птенцы просят мать не

убивать человека, и та согласилась спустить его на землю. В другом варианте

“погода пала страшна, на дубе птенцы Ногуй-тётушки”. “Голь кабацкой” хотел

съесть одного птенца, но тот говорит, что сыт не будешь, а мать тебя найдет. Тогда

218

Этнографическое обозрение № 6, 2023

“голь кабацкой снял оболочину” и прикрыл птенцов. Птица-мать дала перо, дела-

ющее невидимым (Балашов 1970: 94-97, 1991: 26-32).

Карельское Поморье. Царевич и кухаркин сын бросили Ивана-коровича в

пропасть. В гнезде пищат орлята, он их накормил и согрел. За это орлица ему

помогает (Разумова, Сенькина 1987: 104-108).

Прионежье (былина “Ванька Удовкин сын”). Ванька приходит к дубу на бере-

гу моря, укрывает от холода птенцов птицы Могуоль. Птица-мать дает три пера.

С их помощью удается заклясть Волшана Волшанского, и тот не может найти

Ваньку (Путилов 1957: 316-323).

Олонецкая губ., Петрозаводский уезд. Иван Ветрович провалился в яму. “Его

там вьюноши едва не заклевали”. Но когда прилетела мать, “вьюноши зарычали”,

чтобы она Ивана не тронула: он их спас, под шапку собрал, согрел, а то бы за-

мерзли. Их мать вынесла Ивана на землю (Ончуков 2008: 370-372).

Вологодская губ. (1) Иван спустился под землю, там красавица. Она говорит,

что ее “муж рядом в цепях”. Иван его освободил, но тот сразу умер. Из гнезда вы-

пал орленок. Иван покрыл его своей одеждой. За это орел вынес его и красавицу

на белый свет (Бурцев 1895: 13-16). (2) Ивана-царевича сбросили в яму, он попал

в нижний мир. На дубу у моря пищат птенцы Нагай-птицы. Иван их “прикрыл

одеяньем”. Птица вынесла его на землю (Азадовский 1934: 186-199). (3) Попав в

нижний мир, Медвежье Ушко убил дракона и спас царевну. У моря гнездо птицы

Нагай. Началась непогода, “птенцы зарыкали в гнезде, Медвежье Ушко прикрыл

их своим балахончиком”. За это птица-мать вынесла его на землю (Соколов Б.М.,

Соколов Ю.М. 1981, № 54: 204-209). (4) Матюша отправился в путь. Налетел

дождь с градом, а на дереве гнездо птицы Магус. Матюша прикрыл птенцов сво-

ей одеждой и накормил хлебом. Прилетевшая птица помогла ему достать живую

воду (Минц, Савушкина 1955: 62-66).

На большей части русской этнической территории мотив за пределами Севе-

ра не встречается. Северные же русские версии территориально и содержательно

примыкают к традициям прибалтийско-финских народов.

Карелы (Южная Карелия). Иван, сын попа и медведицы, спускается в ниж-

ний мир. Там у моря гнездо орлицы, началась непогода, орлята мерзнут. Иван

заткнул щели в гнезде, орлята согрелись. Орлица прилетела, хотела напасть на

Ивана, но птенцы объяснили, что он их спас. Орлица выносит его обратно на

землю (Конкка, Тупицына 1967: 251-262).

Вепсы. (1) Солдат спасает царских дочерей. Оказавшись в нижнем мире, из-

бавляет там от голодной смерти ястребиных птенцов. За это ястреб выносит его

на землю (Винокурова 2006: 70). (2) (рассказано по-русски) Дий-попович спу-

щен в нижний мир, спасает царевен, но спутники не стали поднимать его самого.

Он накормил и укутал птенцов коршуна. За это их мать вынесла его на землю

(Власьев 1941: 15-25).

Финны. Сержант спас принцессу, но она пропала. Он собирается повесить-

ся на дубе. Началась гроза, слышен писк. Это драконята страдают от ливня.

Сержант прикрыл их шинелью. Дракон прилетел, хотел его съесть, но, узнав от

детенышей, как было дело, отнес к принцессе (Конкка 1993: 111-122).

Сету. Сын женщины и медведя спустился в нижний мир, спас царевен, спут-

ники подняли их наверх, а его оставили. На сосне орлиное гнездо. Из-под сосны

черти лезут как мыши. Человек поубивал их, отрезал языки и накормил ими ор-

лят. Когда орлица приносит им лошадь, они отказываются от такой пищи и объ-

ясняют, что получили лучшую. Благодарная орлица выносит человека на землю

(Sandra 2004: 270-275).

Эстонцы (Харьюма, записано в Сухум-кале). Король севера едет искать

дочь короля юга. Возле огненного моря дерево с гнездом ястребов, в нем пи-

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

219

щат птенцы. Человек зарезал коня, накормил птенцов мясом, укрыл шкурой от

града. Благодарная орлица перенесла его через море (Mälk et al. 1967: 246-264).

Лутси (латышская Лудза; ныне ассимилированный эстонский анклав в

Латгалии) (смешанная южноэстонско-латгальско-русская традиция). Женщи-

на съела горошину, родила богатыря. Спутники спустили его в нижний мир, он

освободил трех девиц. Спутники подняли их, а героя оставили. Орлята в гнез-

де на елке просят укрыть их от грозы - их мать поможет спасителю. Орлица

переносит героя через огненное море (Annom et al. 2018: 93-100).

Тот же эпизод встречается в латышском и литовском фольклоре. В литов-

ском указателе при описании сюжета 301 подробности опущены (Balys 1936), но

Б.П. Кербелите их, к счастью, упоминает: в литовских волшебных сказках

“герои-люди… прикрывают от дождя или града птенцов, змей или червяков”

(Кербелите 2019: 11).

Латыши. (1) Родился волосатый сын - Медвежий Ян. Он спускается в ниж-

ний мир. Спутники стали его поднимать и бросили. Ян укрыл от грозы орлят,

за это орлица вынесла его на землю (Ниедре 1952: 92-103). (2) Сын кобылы -

силач. Он спустился в нижний мир, освободил принцесс, но сам подняться

не может. После того, как он прикрыл от града птенцов, птица перенесла его

через море (Ниедре 1952: 142-146). (3) Кузнец выковал себе сына - Железного

Мартына. Тот спустился в нижний мир, отправил наверх похищенную прин-

цессу, но его самого спутники не вытащили. Он прикрыл орлят от дождя, и

орлица перенесла его через море (Ниедре 1952: 92-103).

Западнее Балтики эпизод не известен, и лишь в одном шведском тексте

есть, кажется, отголосок. Девушка идет за катящимся яблоком, видит двоих

детей, спящих под жарким солнцем. Она их прикрыла, и за это морская царица

ей помогла (Stroebe 1921: 93-111).

В волго-уральском регионе мотив K38b3 известен по крайней мере марий-

цам и башкирам.

Марийцы. Два опубликованных текста сюжетно похожи: девушка случайно

оказывается женой хтонического персонажа. В одной версии это подземный

царь и хозяин ветров (Beke 1938: 324-334), в другой - просто черт (Акцорин

1995: 142-147). В первом случае парень отправляется на поиски девушки, кор-

мит в лесу птенцов, птица несет его в хтонический мир. Во втором случае

оставленный под землей человек прячет от дождя птенцов огромной птицы, и

та выносит его наверх.

Башкиры. Желая извести Уртан-Султана, правитель отправляет его с пору-

чением в нижний мир. Тот прикрыл от грозы птенцов птицы Самригуш, за это

она вынесла его на землю (Бараг 1989: 153-159).

Белорусские варианты и особенно южнорусский географически локализо-

ваны ближе к украинским, чем к северным русским, хотя по содержанию все

они сходны.

Белорусы (Могилевская губ.). Иван, сын медведя и женщины, спускается

в нижний мир, убивает Кащея, отправляет наверх царевен, а его самого спут-

ники оставили внизу. Он прячется от тучи под дубом, слышит крик птенцов.

Забравшись на дуб, укрывает птенцов от дождя. Их мать выносит его на землю

(Романов 1901: 340-347). Сходный эпизод есть в белорусском тексте из Брян-

ской губ. (Афанасьев 1958: 247-251).

Русские (Белгородская обл., граница с Украиной). Вдовий сын спускается

в нижний мир, освобождает и отправляет наверх трех красавиц. Его самого

спутники не подняли. Во время грозы он прикрывает птенцов плащом, пти-

ца-мать выносит его на землю (Аристов, Павлов 1939: 73-76).

Украинцы (юг Киевской губ.). Покатигорошек спускается в нижний мир,

220

Этнографическое обозрение № 6, 2023

отправляет наверх красавицу, а его самого спутники поднимать не стали. Уви-

дев гнездо орла на дубе, он во время бури прикрывает орлят своей одеждой.

Благодарная орлица вынесла его на землю (Чубинский 1878: 231-235). Сход-

ный вариант записан на юго-востоке Киевской губ. (Там же: 322-329).

Украинцы (Екатеринославская губ.). Трех старших сыновей змей победил,

мать проглотила горошину, родила Катигорошка. Он убил змея. Завистливые

братья столкнули его в яму. В нижнем мире он закрыл от ливня птенцов, птица

вынесла его на землю (Новицький 2007: 71-73).

Украинцы (Волынь). Покорив всю землю, царь велел проделать дыру в ниж-

ний мир и спустился туда. Он убил змея, освободил и отправил наверх трех

девушек, но его самого приближенные не подняли. Царь увидел на дереве гнез-

до птицы-грифа, закрыл птенцов от дождя. Старый гриф вынес его на землю

(Чубинский 1878: 207-214).

Украинцы (Покутье). Иван Коровий сын спускается в нижний мир, осво-

бождает и отправляет наверх трех принцесс. Его самого спутники не подняли.

Во время грозы он слышит, как трое змеят пищат в гнезде. Он их укрыл, они

велят ему спрятаться - сейчас их отец прилетит. Благодарный змей выносит

Ивана на землю (Зiнчук 2005: 5-14).

Украинцы (русины Закарпатья). Иван сосал молоко вместе с теленком, на-

зван Коровьим сыном. Он спускается в колодец, отправляет наверх трех осво-

божденных царевен, а его самого спутники не подняли. На дереве три зме-

еныша, он прикрыл их от огненного дождя, благодарный змей вынес его на

землю (Сказки Верховины 1970: 5-14). Сходный текст записан среди русинов

Восточной Словакии (Гиряк 1978: 215-237).

Словаки. Старуха в 90 лет рожает богатыря. Он спущен в колодец, убивает

драконов, отправляет принцесс наверх, его самого спутники обратно не под-

няли. Он закрыл от дождя птенцов кнофты - гигантской мифической птицы.

Ранее одна капля дождя птенцов всегда убивала. Птица выносит богатыря на

землю (Dobšinský 1970: 50-66).

Вариант терских казаков похож на другие восточнославянские, причем

“птица-гриф” указывает скорее на украинские, чем на северорусские связи

(Бутова 1889: 128-141). Иван-царевич ищет похищенных сестер, спускается в

нижний мир, побеждает змеев, отправляет царевен наверх, его самого спутники

оставляют внизу. Во время грозы царевич забрался в огромное гнездо на дереве,

накрыл птенцов “последней полой”, согрел их. Благодарная птица-гриф выно-

сит его на землю.

В балкано-карпатском регионе мотив K38b3 в том же контексте, что и у

восточных славян, популярен только у венгров. Герой (сын лошади; мальчик,

рожденный от проглоченного матерью боба; найденыш, которого пастух 14 лет

выкармливал овечьим молоком) спускается в нижний мир, убивает драконов,

отправляет наверх освобожденных принцесс, брошен своими спутниками. Он

находит гнездо грифа и укрывает птенцов от дождя или огненного града. Гриф

выносит его на землю (Гидаш 1953: 81-89; Ортутаи 1974: 141-150; Jones,

Kropf 1889: 244-249). Все остальные балкано-карпатские версии, кроме явно

девиантной молдавской (Ботезату 1981: 200-210), основаны на мотиве K38b

(герой убивает угрожающую птенцам рептилию).

Удалось найти три немецких фиксации - две в Померании и одну в Австрии

или Богемии.

Немцы (Померания). (1) Выполняя трудные поручения короля, младший

сын батрака отправляется за принцессой. Заметив гнездо аистов на сосне, он во

время бури и града прикрыл птенцов ветками. За это взрослые аисты помогли

добыть воду жизни (Jahn 1891: 48-61). (2) Сын крестьянина с рожденья ходит и

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

221

разговаривает. Его отправили странствовать. Он спустился в нижний мир, убил

трех драконов. Карлик учит его накормить птенцов огромной птицы, взрослая

птица вынесла его на землю (Jahn 1891: 120-128).

Немцы (Австрия либо Богемия). Солдат идет отыскать трех пропавших

принцесс, спустился в нижний мир, убил трех драконов, отправил принцесс

наверх. Его самого спутники поднимать не стали. Солдат накормил сидевших

в гнезде орлят, их отец вынес его на землю (Vernaleken 1889, № 54: 316-321).

Можно было бы допустить, что эти немецкие тексты восходят к славян-

ским, однако у западных славян, не считая наиболее удаленных от немецкоя-

зычных областей словаков, вариант K38b3 отсутствует, есть только K38b.

Еще одним изолированным анклавом является Мальта. Несколько записан-

ных здесь текстов сюжетно близки восточнославянским и прибалтийско-фин-

ским. Младший царевич спускается в нижний мир, отправляет наверх спасен-

ных царевен, а его самого братья не поднимают. Он кормит голодных птенцов

могучей орлицы, и те, либо сама орлица, объясняют, как можно убить дракона.

Затем орлица выносит героя на землю (Mifsud-Chircop 1978: 33-41).

У кабилов в Алжире эпизод включен в сказку о жене-предательнице. Людо-

едка учит дать мяса птенцам орла, чтобы взрослый орел принес героя назад из

далекого места, где тот окажется (Frobenius 1922: 11-24). В общем контексте

длинного нарратива этот эпизод выглядит необязательным.

В кавказско-малоазийском регионе эпизод K38b3 зафиксирован у турок

(Стеблева 1986: 293-299) и аварцев (Атаев 1972: 140-147). В обоих случаях

он включен в рассказ о добывании героем живой воды. Герой не кормит и не

защищает птенцов от непогоды, а освобождает застрявшего в дупле птенца либо

подбирает выпавших. В ответ птица помогает выполнить трудные задания.

Как в Магрибе, так и особенно на Кавказе вариант K38b намного популяр-

нее варианта K38b3. То же касается Южной Азии. Одна версия K38b3 записана

в долине Мустанг в Непале. Сын оклеветанной жены царя, выкормленный со-

бакой, коровой и лошадью, убивает змею, собиравшуюся съесть тигрят, а за-

тем промывает слипшиеся глаза птенцам Гаруды. Благодарные тигры и Гаруда

ему помогают (Kretschmar 1985: 158-164). У бенгальцев двое братьев слышат

разговор птиц: если братья прикоснутся к их слепым птенцам, те прозреют, а

птицы за это отблагодарят. Так и произошло (Bradley-Birt 1920: 168-173). Мо-

тив слепоты эти две версии явно связывает.

Три варианта записаны на севере Сибири. У казымских ханты двое братьев

пропали, третий идет на поиски. В гнезде орла кричат птенцы, он их накормил

рыбой. Птенцы велят спрятаться, пока не прилетели их родители. Орлы удив-

лены, что птенцы не хотят принесенного мяса; благодарят юношу. Тот просит

помочь оживить убитых ведьмой братьев. Орлы заставляют ворону принести

живой воды (Лукина 1990: 211-213). У якутов (точное место записи не извест-

но) мальчик, возникший из половины разорванного ведьмой ребенка, стран-

ствует, спасает от голода муравья и от наводнения орлиных птенцов. За это

орел делает его богатырем (Эргис 1967: 185). В варианте азиатских эскимосов

(Наукан) человек ищет пропавшего сына, видит гнездо орлов, согревает и кор-

мит птенцов. Те сперва прячут его от матери и объясняют, что человек их спас.

Тогда орлица приносит его к “небесным горам”, где живет орел, похитивший

его сына (Меновщиков 1985: 97-101). Маловероятно, что данный сюжет попал

на Чукотку от русских, ибо частично похожий текст записан у атапасков севе-

ро-западной Канады, для которых русское, да и вообще европейское влияние

исключено. У атапасского нарратива другая фабула, но герой там, как и в тек-

сте из Наукана, летит на орле и кормит его, отрезая мясо от собственных ляжек

(Petitot 1886: 169-176). Если данный мотив попал к эскимосам и атапаскам в

222

Этнографическое обозрение № 6, 2023

доколониальную эпоху, то и эпизод с птенцами нет оснований считать недав-

ним заимствованием.

* * *

Хотя клинописные таблички, благодаря которым древний нарратив стал изве-

стен, были созданы за несколько тысяч лет до Гуттенберга, шумерский вариант,

соответствующий нашему мотиву K38b3 (герой заботится о птенцах), скорее всего,

распространился позже варианта K38b (герой убивает ползущего к гнезду змея).

В пользу этого - наличие в Америке исключительно варианта K38b, точнее

K38b2 (птица сама заставляет героя убить змея). Существует много мотивов, свя-

зывающих Южную Сибирь с Америкой. Ареал их распространения неизменно

разорван: Центральная и Западная Евразия, с одной стороны, и Новый Свет -

с другой, причем в Америке такие мотивы представлены прежде всего на Равни-

нах. И напротив: в Восточной Сибири и на северо-западе Северной Америки их

нет. Вероятная причина состоит в постепенной смене населения к западу от Бай-

кала и к северу от верховьев Алдана в период от конца ледникового максимума до

среднего голоцена (Березкин 2022а; Питулько 2022: 28, 181). Параллели между

Новым Светом и западом Евразии указывают не на сверхдальние миграции, а

на разрыв культурного континуума, который сформировался в Северной Евразии

до ледникового максимума и затем был продолжен в Америку. Те же параллели,

которые связывают Восточную Сибирь с Аляской или Чукоткой, обусловлены

возникновением более поздних информационных сетей. Ареал мотива K38b3 со-

ответствует именно такой ситуации.

Отдельный вопрос - концентрация K38b3 на Русском Севере и в Восточной

Прибалтике. На юге (от Эгеиды до Месопотамии) и на севере (Фенноскандия)

зафиксировано немало общих мотивов: пленение громовержца и похищение его

орудия, исчезновение и возвращение божества плодородия, выкованное небо и

пр. (Киуру 1990: 38, 175-176; Frog 2011: 81-87) (наши мотивы I4c, I4d, I4d1, I35b

и др.). Данная тема требует отдельного исследования.

Все случаи использования эпизодов с мотивом K38 (в любых вариантах) ка-

саются приключенческих текстов и к мифологии в узком смысле отношения не

имеют. Шумерского, сибирских и индейских текстов это тоже касается. В соот-

ветствующих нарративах есть образы, заимствованные из локальных космоло-

гий, но нет этиологии и космогонии. Хотя волшебная сказка как жанр возникла

поздно, некоторые характерные для нее эпизоды явно появились еще в палеолите.

Приключенческих мотивов-эпизодов, распределение которых позволяло бы

относить их распространение к эпохе освоения ойкумены людьми современного

типа, не выявлено (Березкин 2022б: 161). С африканской прародины были прине-

сены лишь немногие этиологические сюжеты и мифологические образы (Берез-

кин 2021). Однако к началу заселения Нового Света (примерно 15 тыс. л.н.) и тем

более в эпоху формирования первых цивилизаций приключенческие повествова-

ния уже, безусловно, существовали.

Благодарности

Автор благодарит Р.М. Нуруллина и Е.Н. Дувакина, без которых подготовить

этот текст было бы невозможно.

Источники и материалы

Азадовский 1934 - Азадовский М.К. Русская сказка. Избранные мастера. Т. 1.

Л.: ACADEMIA, 1934.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

223

Акцорин 1995 - Акцорин В.А. Марийский фольклор. Сказки горных мари.

Йошкар-Ола: Марийское книжное изд-во, 1995.

Аристов, Павлов 1939 - Аристов В.П., Павлов М. Фольклор. Частушки, песни

и сказки, записанные в Курской области. Курск: Курское областное книжное

изд-во, 1939.

Атаев 1972 - Атаев Д.М. Аварские народные сказки. М.: Наука, 1972.

Афанасьев 1958 - Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева в

трех томах. Т. 1. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958.

Афанасьева 1997 - Афанасьева В.К. От начала начал. Антология шумерской поэ-

зии. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1997.

Балашов 1970 - Балашов Д.М. Сказки Терского берега Белого моря. Л.: Наука,

1970.

Балашов 1991 - Балашов Д.М. Птичка - железный нос деревянный хвост. Сказки

Терского берега. Мурманск: Мурманское книжное изд-во, 1991.

Бараг 1989 - Бараг Л.Г. (отв. ред.) Башкирское народное творчество. Т. 4, Вол-

шебные сказки. Сказки о животных. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1989.

Березкин, Дувакин б.г. - Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. Тематическая классифи-

кация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам.

Электронный аналитический каталог. Последнее обновление в январе 2022 г.

Ботезату 1981 - Ботезату Г.Г. Молдавские народные сказки. Кишинев: Литера-

тура артистикэ, 1981.

Бурцев 1895 - Бурцев А.Е. Деревенские сказки крестьян Вологодской губернии.

СПб.: Типография Ф. Вайсберга, 1905.

Бутова 1889 - Бутова Е. Станица Бороздинская Терской области Кизлярского

округа // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.

1889. Вып. 7. Отд. 1. С. 3-156.

Винокурова 2006 - Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении

вепсов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ.

Власьев

1941

- Власьев Г.Е. Вепсские сказки. Петрозаводск: Гос. изд-во

Карело-Финской АССР, 1941.

Гидаш 1953 - Гидаш А. Венгерские народные сказки. М.: Гос. изд-во художе-

ственной литературы, 1953.

Гиряк 1978 - Гиряк М. Украïнськi народнi казки Схiдноï Словаччини. Т. 6.

Bratislava: Slovenskó pedagogické nakladatel’stvo, 1978.

Елизаренкова 1989 - Елизаренкова Т.Я. Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Наука, 1989.

Зiнчук 2006 - Зiнчук М.А. Українські народні казки. Кн. 14, Казки Бойківщини.

Тернопіль: Богдан, 2006.

Кербелите 2019 - Кербелите Б.П. Люди и природа. Литовские народные сказа-

ния, притчи и рассказы. М.: Редкая птица, 2019.

Киуру 1990 - Киуру Э.С. Ингерманландская эпическая поэзия. Петрозаводск:

Карелия, 1990.

Конкка 1993 - Конкка У.С. Волшебный короб. Финские народные сказки. Петро-

заводск: Карелия, 1993.

Конкка, Тупицына 1967 - Конкка У.С., Тупицына А.С. Карельские народные сказки.

Южная Карелия. Л.: Наука, 1967.

Лукина 1990 - Лукина Н.В. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.: Наука,

1990.

Марченко 1993 - Марченко В.Т. Золотой караван. Сказки тюркоязычных народов

Казахстана. Алматы: θнер, 1993.

Меновщиков 1985 - Меновщиков Г.А. Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски,

Канады и Гренландии. М.: Восточная литература, 1985.

224

Этнографическое обозрение № 6, 2023

Минц, Савушкина 1955 - Минц С.И., Савушкина Н.И. Сказки и песни Вологод-

ской области. Вологда: Областная книжная редакция, 1955.

Ниедре 1952 - Ниедре Я. Латышские народные сказки. Рига: Латгосиздат, 1952.

Новицький 2007 - Новицький Я. Твори у 5 томах. Т. 2. Запорижжя: Тандем-У, 2007.

Ончуков 2008 - Ончуков Н.Е. Северные сказки в собрании Н.Е. Ончукова. СПб.:

Издательский дом “Мiръ”, 2008.

Ортутаи 1974 - Ортутаи Д. Венгерские народные сказки. Будапешт: Корвина,

1974.

Путилов 1957 - Путилов Б.Н. Былины. Л.: Советский писатель, 1957.

Разумова, Сенькина 1987 - Разумова А.П., Сенькина Т.И. Поморские сказки.

Петрозаводск: Карелия.

Романов 1901 - Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. 6, Сказки. Могилев:

Типография Губернского Правления, 1901.

Сказки Верховины 1970 - Сказки Верховины. Закарпатские народные сказки.

Ужгород: Карпаты, 1970.

Соколов Б.М., Соколов Ю.М. 1981 - Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозер-

ского края. Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1981.

Стеблева 1986 - Стеблева И.В. Турецкие сказки. М.: Наука, 1986.

Чубинский 1878 - Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической экс-

педиции в западно-русский край, снаряжённой Императорским Русским

Географическим Обществом. Материалы и исследования, собранные д.-чл.

П.П. Чубинским. Т. 2. Петербург: типография В. Безобразова, 1978.

Эргис 1967 - Эргис Г.У. Сюжеты якутских сказок. Отд. отт. Приложений ко

II тому “Якутских сказок”. Якутск: Якутсккнигоиздат, 1967.

Annom et al. 2018 - Annom I., Järv R., Kaasik M., Toomeos-Orglaan K. Vaese mehe

õnn. Muinasjutte Lutsimaalt. Tartu: Eesti Kirjanduse Muuseumi Teaduskirjastus,

2018.

Balys 1936 - Balys J. Lietuvių Pasakojamosios Tautosokos Motiyvų Katalogas. Motif-

Index of Lithuanian Narrative Folk-Lore. Kaunas: Lietuvių Tautosakos Archyvo

Leidinys, 1936.

Beke 1938 - Beke Ö. Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen. Helsinki:

Suomalais-ugrilainen Seura, 1938.

Bradley-Birt 1920 - Bradley-Birt F.B. Bengal Fairy Tales. L.: John Lane, 1920.

Dobšinský 1970 - Dobšinský P. Traditional Slovak Folktales. Armonk: Sharpe, 1970.

Fortune 1932 - Fortune R.F. Sorcerers of Dobu: The Social Anthropology of the Dobu

Islanders of the Western Pacific. L.: Routledge.

Frobenius 1922 - Frobenius L. Atlantis: Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas.

Bd. 2, Volksmärchen der Kabylen. Jena: Diederichs, 1922.

Gebhaert-Sayer

1987

- Gebhaert-Sayer A. Die Spitze des Bewusstseins.

Untersuchungen zu Weltbild und Kunst der Shipibo-Conibo. Hohenschläftlarn:

Klaus Renner Verlag, 1987.

Hugh-Jones 1979 - Hugh-Jones S. The Palm and the Pleiades: Initiation and Cosmology

in North-West Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Jahn 1891 - Jahn U. Volksmärchen aus Pommern und Rügen. Erster Teil. Norden:

Soltau, 1891.

Jones, Kropf 1889 - Jones W.H., Kropf L.L. The Folk-Tales of the Magyars. L.: Stock,

1889.

Ker 1910 - Ker A. Papuan Fairy Tales. L.: MacMillan, 1910.

Koelewijn, Rivière 1987 - Koelewijn C., Rivière P. Oral Literature of the Trio Indians

of Surinam. Dordrecht: Foris Publications, 1987.

Kretschmar 1985 - Kretschmar M. Märchen und Schwänke aus Mustang (Nepal).

Sankt Augustin: VGH Wissenschaft Verlag, 1985.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

225

Magaña 1987 - Magaña E. Contribuciones al estudio de la mitología y astronomía de

los Índios de las Guayanas. Amsterdam: CEDLA, 1987.

Mälk et al. 1967 - Mälk V., Sarv I., Viidalepp R. Eesti muinasjutud. Tallinn: Eesti

raamat, 1967.

Parks 1996 - Parks D.R. Myths and Traditions of the Arikara Indians. Lincoln:

University of Nebraska Press, 1996.

Reichel-Dolmatoff 1985 - Reichel-Dolmatoff G. Los Kogi. Una tribu de la Sierra

Nevada de Santa Marta, Colombia. Vol. 2. Bogotá: Procultura, 1985.

Petitot

1886

- Petitot É. Traditions Indiennes du Canada Nord-Ouest. Paris:

Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, 1996.

Roe 1991 - Roe P.G. Panó Huëtsa Nëtë: the armadillo as scaly discoverer of the lower

world in Shipibo and comparative Lowland South Amerindian perspectives // Latin

American Indian Literature Journal. 1991. Vol. 7. No. 1. P. 20-72.

Sandra 2004 - Sandra J. Kahrukõrvaga Ivvan. Valimik setu ja Vastseliina muinasjutte

Jaan Sandra kirjapanekutest. Tartu: Tartu Ülikool, 2004.

Soares Diniz 1971 - Soares Diniz E. O xamanismo dos Índios Makuxí // Journal de la

Société des Américanistes. 1971. T. 60. P. 65-103.

Stroebe 1921 - Stroebe C. The Swedish Fairy Book. N.Y.: Stokes, 1921.

Uggé 1991 - Uggé E. Mitología Sateré-Maué. Quito: Ediciones Abya-Yala; Roma:

Movimiento Laicos para América Latina, 1991.

Vernaleken 1889 - Vernaleken T. Folk-Tales from Austria and Bohemia. L.: Swan

Sennenschein, 1889.

Woycicki 1920 - Woycicki K.W. Volkssagen und Märchen aus Polen. Breslau: Verlag

von Priebatschs Buchhandlung, 1920.

Научная литература

Березкин Ю.Е. Африканское наследие в мифологии // Антропологический форум.

2021. № 48. С. 91-114.

Березкин Ю.Е. Культурный континуум бореальной зоны Евразии и восточно-

сибирский клин (по данным сравнительной мифологии и палеогенетики) //

Археология, этнография и антропология Евразии. 2022a. Т. 50. № 2. С. 28-40.

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов, от-

ражающих конфликты внутри семьи // Этнографическое обозрение. 2022б.

№ 5. С. 148-165.

Васильков Я.В., Гуров Н.В. Страна Аратта по древним письменным источникам //

Вестник Восточного института. 1995. Т. 1. № 1. С. 12-66.

Питулько В.В. Расселение и адаптация древнего населения Восточно-Сибирской

Арктики в позднем плейстоцене - раннем голоцене. Дис. … докт. ист. наук.

МАЭ РАН, Санкт-Петербург, 2022.

Топоров В.Н. Авест. Θrita, Θtaētaona, др.-инд. Trita и др. и их индоевропейские

истоки // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2 (Кн. 2).

М.: Языки славянских культур, 2006. С. 479-504.

Black J.A. et al. The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Oxford: University

Frog. Circum-Baltic Mythology? The Strange Case of the Theft of the Thunder-

Instrument (ATU 1148B) // Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea

Region / Ed. D. Vaitkevičené, V. Vaitkevióius. Klaidépa: Klaipéda University,

2011. P. 78-96.

Mifsud-Chircop G. Type-Index of the Maltese Folktale within the Mediterranean

Tradition Area. PhD diss. Abstract. The University of Malta, Valetta, 1978.

226

Этнографическое обозрение № 6, 2023

Mittermayer C. Enmerkar und der Herr von Arata. Ein ungleicher Wettstreit. Fribourg:

Academic Press Fribourg; Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

Schenda R. et al. (Hrsg.) Enzyklopädie des Märchens. Bd. 1-15. Berlin: De Gruyter,

1975-2015.

Uther H.-J. The Types of International Folktales. Pt. 1-3. Helsinki: Suomalainen

Tiedeakatemia, 2004.

Wilcke C. Lugalbanda

// Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen

Archäologie / Hrsg. D.O. Edzard. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyer, 1987-1990.

Bd. 7. S. 117-132.

Wilcke C. Vom klugen Lugalbanda // Erzählungen aus dem Land Sumer / Hrsg.

K. Volk. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2015. S. 203-272, 421-434.

Zand K.V. Zu den Schreibungen des Anzud-Vogels in der Fāra-Zeit // Von Göttern und

Menschen: Beiträge zu Literatur und Geschichte des Alten Orients. Festschrift für

Brigitte Groneberg / Hrsg. D. Shehata, F. Weiershäuser, K.V. Zand. Leiden: Brill,

2010. S. 415-442.

R e s e a r c h A r t i c l e

Berezkin, Y.E. Sumerian Poem about Lugalbanda and Parallels for One

of Its Episodes [Shumerskaia poema o Lugal’namde i paralleli k odnomu

iz ego epizodov]. Etnograficheskoe obozrenie,

2023, no.

6, pp.

211-227.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian

Academy of Sciences (3 University Emb., St. Petersburg, 199034, Russia)

Keywords

Sumer, Lugalbanda, Rigveda, European folklore, comparative folklore studies, fairytale

Abstract

This article begins with the paraphrase of the Sumerian poems “Lugalbanda in the

Mountain Cave” and “Lugalbanda and the Anzu Bird”. The retelling is made by Rim

M. Nurullin who consulted the recent studies related to these texts. A parallel between

“Lugalbanda in the Mountain Cave” and the Rigveda is specifically discussed. Further,

a classification of episodes found in the narratives recorded in Eurasia and America

ca. A.D. 1850-1950 that contain the same motifs as the episode of Lugalbanda’s

meeting with the Anzu bird is provided. The area distribution of two main variants

is revealed. According to the first one, a man kills a serpent that was going to devour

the nestlings of a mighty bird, and the grateful bird helps him. This variant is attested

from Algeria to India and from Manchuria to the Carpathian-Balkan region. The

American parallels also exist. According to the second variant, the man cares for

nestlings (feeds them, covers from a storm, etc.) while the serpent is not mentioned.

In the Sumerian poem, the hero decorates the nestlings. Concerning late traditions,

such an episode being rare in the south (from the Maghreb to India) is predominant

among the Eastern Slavs, Baltic Finns, and probably Balts. Rare Siberian cases are

scattered from the Northern Khanty to Asiatic Eskimo. Considering the American

parallels, the first variant looks like the earlier one. The basic motif of a hero who

helps the nestlings is an example of a narrative element that had spread at least in the

Terminal Paleolithic and has survived until recent times when it was incorporated

into the fairytales.

Березкин Ю.Е. Шумерская поэма о Лугальбанде и параллели к одному из ее эпизодов

227

Funding Information

[grant no. 21-18-00232]

References

Berezkin, Y. 2021. Afrikanskoe nasledie v mifologii [African Heritage in Mythology].

Antropologicheskii forum 48: 91-114.

Berezkin, Y. 2022. Posle Proppa: mirovoe raspredelenie populiarnykh motivov,

otrazhaiushchikh konflikty vnutri sem’i [After Propp: World Distribution of Popular

Motifs that Reflect Intrafamily Conflicts]. Ethograficheskoe obozrenie 5: 148-165.

Berezkin, Y. 2022. The Cultural Continuum of the Eurasian Boreal Zone and the Eastern

Siberian Wedge (Based on Comparative Mythology and Paleogenetics). Archaeology,

Ethnology & Anthropology of Eurasia 50 (2): 29-40.

Black, J.A., et al. 1998-2006. The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Oxford:

Frog. 2011. Circum-Baltic Mythology? The Strange Case of the Theft of the Thunder-

Instrument (ATU 1148B). In Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea

Region, edited by D. Vaitkevičené, and V. Vaitkevióius, 78-96. Klaidépa: Klaipéda

University.

Mifsud-Chircop G. 1978. Type-Index of the Maltese Folktale within the Mediterranean

Tradition Area. PhD diss. Abstract, The University of Malta.

Mittermayer, C. 2006. Enmerkar und der Herr von Arata. Ein ungleicher Wettstreit

[Enmerkas and the Lord of Arata. The Unequal Competition]. Fribourg: Academic

Press Fribourg; Vandenhoeck & Ruprecht.

Pitulko, V.V. 2002. Rasselenie i adaptatsia drevnego naseleniia Vostochno-Sibirskoi

Arktiki v pozdnem pleistotsene - rannem golotsene [Spread and Adaptation of

the Early Population of the Eastern Siberian Arctic in the Late Pleistocene - Early

Holocene]. PhD diss., Museum of Anthropology and Ethnography.

Schenda, R., et al., eds. 1975-2015. Enzyklopädie des Märchens [The Encyclopedia of

the Folktale]. Vol. 1-15. Berlin: De Gruyter.

Toporov, V.N. 2006. Avest. Θrita, Θtaētaona, dr.-ind. Trita i dr. i ikh indoevropeiskie istoki

[Avest. Θrita, Θtaētaona, Anc.-Ind. Trita, etc. and Their Indo-European Sources].

In Issledovaniia po etimologii i semantike [Studies in Etimology and Semantics],

by V.N. Toporov 2 (2): 479-504. Moscow: Yazyki slavianskikh kultur.

Uther, H.-J. 2004. The Types of International Folktales. Pt. 1-3. Helsinki: Suomalainen

Tiedeakatemia.

Vassilkov, Y.V., and N.V. Gurov. 1995. Strana Aratta po drevnim pis’mennym pamiatnikam

[Aratta Country according to Ancient Written Sources]. Vestnik Vostochnogo instituta

1 (1): 12-66.

Wilcke, C. 2015. Vom klugen Lugalbanda [About the Smart Lugalbanda]. In Erzählungen

aus dem Land Sumer [Stories from the Land of Sumer], edited by K. Volk, 203-272,

421-434. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Wilcke, C.

1987-1990. Lugalbanda. In Reallexikon der Assyriologie und

Vorderasiatischen Archäologie [The Specialist Dictionary of Assyriology and Near

Eastern Archaeology], edited by D.O. Edzard, 7: 117-132. Berlin, New York: Walter

de Gruyer.

Zand, K.V. 2010. Zu den Schreibungen des Anzud-Vogels in der Fāra-Zeit [Concerning

the Descriptions of Anzud-Bird from Tell Fara]. In Von Göttern und Menschen:

Beiträge zu Literatur und Geschichte des Alten Orients. Festschrift für Brigitte

Groneberg [About Gods and Men: Contributions on the Literature and History of the

Ancient Near East], edited by D. Shehata, F. Weiershäuser, and K.V. Zand, 415-442.

Leiden: Brill.