Обыкновенные хондриты являются наиболее распространенным типом метеоритов и сложены силикатными субмиллиметровыми сферулами – хондрами и межхондровой (матричной) частью (Dodd, Hutchison, 2004). Силикатные хондры в метеоритах представлены порфировыми и непорфировыми структурами (колосниковой, радиально-лучистой, скрытокристаллической, зернистой), что предполагает существование различных резервуаров хондрообразования в протопланетном диске, отличающихся температурой нагревания вещества, скоростями остывания и степенью запыленности в протопланетном диске.

Хондры представляют собой застывшие в невесомости капли силикатного расплава, которые являются одними из древнейших образований Солнечной системы, образовавшиеся 4.567 млрд лет назад (Amelin, Krot, 2007). В качестве процессов, ответственных за появление расплава в протопланетном диске, рассматривается плавление минералов-предшественников (прекурсоров) хондр и прямая конденсация газа солнечного состава в расплав (Engler et al., 2007).

В качестве прекурсоров хондр рассматривают кальций-алюминиевые включения (CAI), амебовидные оливиновые агрегаты (АОА), мелкозернистый материал матрицы хондритов, хондры и фрагменты хондр предыдущих генераций (Krot et al., 2018). Также сюда относят осколки планетезималей (Libourel, Krot, 2007), зерна Fe-Ni и троилита (Jones et al., 2005), лед Н2О (Tenner et al., 2015), “реликтовый” оливин и скопления пыли (Bischoff et al., 2018). Находки хондр в хондрах и реликтовых зерен оливина предполагают существование нескольких последовательных генераций хондр одномоментно. Первая генерация хондр могла образоваться в результате конденсации минералов из протопланетного облака вслед за CAI включениями или одновременно с ними (Connelly et al., 2012), за счет чего хондры были обогащены трудно летучими элементами по сравнению с хондрами поздних генераций.

Механизмы нагревания минералов-предшественников хондр в протопланетном диске до сих пор остаются дискуссионными. С одной стороны, расплав хондр мог быть получен в результате ударных волн, молний (нагрев электрическим разрядом), при образовании в турбулентной или многослойной протосолнечной туманности или за счет нагрева от трения скоплений пыли, падающих в серединную плоскость туманности (Chondrules, 2018).

С другой стороны, в качестве хондрообразующих механизмов рассматриваются процессы, происходившие на стадии аккреции планетезималей в протопланетном облаке. В этом случае силикатный расплав мог образоваться в результате столкновений планетезималей или импактных плюмов, возникающих при их медленном соударении (Chondrules, 2018).

Эксперименты по воспроизведению структур хондр позволили определить температуру нагрева материала-предшественника, количество центров кристаллизации и скорость остывания хондр. Так, для порфировых хондр характерно нагревание минералов-предшественников ниже температуры ликвидуса расплава (1400–1700°С), сохранение значительного количества затравок и медленное остывание (1–500°С/ч). Кристаллизация колосниковых (B) хондр предполагает нагрев незначительно выше температуры ликвидуса, сохранение малого числа затравок и быстрое остывание (500–3000°С/ч). Хондры непорфировых структур (радиально-лучистых (RP) и скрытокристаллических) требуют нагрева значительно выше температуры ликвидуса, уничтожение всех затравок и мгновенное остывание (1000–3000°С/ч) (Hewins et al., 2005). Зернистые (G) хондры рассматриваются как вариант порфировых хондр, сохранивший большинство минералов-предшественников в качестве центров кристаллизации, которые при этом не позволили развиться порфировым вкрапленникам из-за отсутствия остаточного расплава в хондрах.

Кроме различий в динамических параметрах кристаллизации порфировые и непорфировые хондры отличаются по геохимическим и изотопным характеристикам.

Относительно порфировых хондр, непорфировые хондры обеднены FeO, MgO и Al2O3, но обогащены SiO2 и сидерофильными элементами (Gooding et al., 1980). Валовое содержание SiO2 в непорфировых хондрах в целом коррелирует с количеством пироксена в хондрах. При этом соотношение Si/Al в непорфировых хондрах обычно выше хондритового (CI), тогда как для порфировых хондр характерно значение близкое или немного ниже хондритового (Nehru et al., 1994). Содержание и состав летучих элементов либо обеднен в соответствии с их летучестью (Mn, Na, K, S, Cu, Zn, Ga) (Krot et al., 2002), что отражает фракционирование газа (особенно в колосниковых объектах), либо летучие элементы имеют сильно варьирующее содержание и сильно фракционированы (Engler et al., 2007). Нефракционированное, близкое к хондритовому, соотношение элементов с различным геохимическим поведением (Yb/Ce и REE распределение) отражает неизмененное изначальное соотношение элементов в непорфировых хондрах и указывает на превалирующий вклад космохимических процессов (конденсации) при хондрообразовании (Varela et al., 2012; Varela et al., 2015). В углистых хондритах, состоящих в основном из непорфировых хондр, например, бенкуббинитов, наблюдаются хондры двух типов – с нефракционированным спектром распределения REE и фракционированным спектром REE, обогащенные трудно летучими элементами (Zr, Y и Sc) практически в два раза (Oulton et al., 2016; Varela, 2019). При этом характер спектров REE в энстатите непорфировых хондр соответствует спектру распределения, характерному для минералов магматического происхождения (Hsu, Crozaz, 1998).

До сих пор отсутствует информация о содержании редких элементов в силикатных минералах непорфировых хондр обыкновенных хондритов. Редкие элементы являются хорошо зарекомендовавшим себя инструментом оценки геохимических обстановок, что позволяет их использовать при исследовании условий образования силикатных минералов хондр. Кроме того, редкие элементы в оливине и низко-Са пироксене мало подвержены условиям термального и/или импактного метаморфизма, наблюдающегося на родительских телах хондритов, что позволяет использовать их при изучении минералов равновесных обыкновенных хондритов (EOC).

Вещество EOC было подвержено термальному метаморфизму на родительских хондритовых телах, что повлекло уравновешивание главных элементов в оливине и низко-Са пироксене хондритов, раскристаллизацию остаточного мезостазиса хондр в плагиоклаз и высоко-Са пироксен, образование хромита и апатита, а также стиранию границ хондры и матрицы.

Тем не менее, как показали предыдущие исследования, редкие элементы в минералах EOC остаются неуравновешенными в метеоритах пятого (Суханова и др., 2019) и частично шестого петрологического типа (Суханова и др., 2020). При этом, зависимости распределения редких элементов в минералах хондр от химической группы и петрологического типа метеорита обнаружено не было (Суханова, 2022).

Целью исследования являлось выявление особенностей редкоэлементного состава минералов хондр различных структур равновесных обыкновенных хондритов.

ОБЪЕКТЫ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения состава редких элементов в минералах порфировых и непорфировых хондр равновесных обыкновенных хондритов были выбраны метеориты Каргаполье (Н4), Орловка (Н5), Саратов (L4), Еленовка (L5), Buschhof (L6), Bjurböle (L/LL4) и Княгиня (L/LL5), предоставленные коллекционерами и Горным музеем Санкт-Петербургского горного университета. В каждом хондрите были выбраны 3 хондры разной структуры и минералогического состава. Отбор хондр для дальнейшего изучения зависел от возможности проведения локального анализа методом SIMS в зернах силикатных минералов и наличии хондр различных петрографических характеристик в образце метеорита.

Метеоритная коллекция, собранная для данного исследования, включает образцы всех химических групп и петрологических типов обыкновенных хондритов, что позволяет провести изучение распределения редких элементов в оливине, низко-Са пироксене и плагиоклазе порфировых и непорфировых хондр EOC и выявить следы процессов хондрообразования вне зависимости от индивидуальных особенностей метеорита.

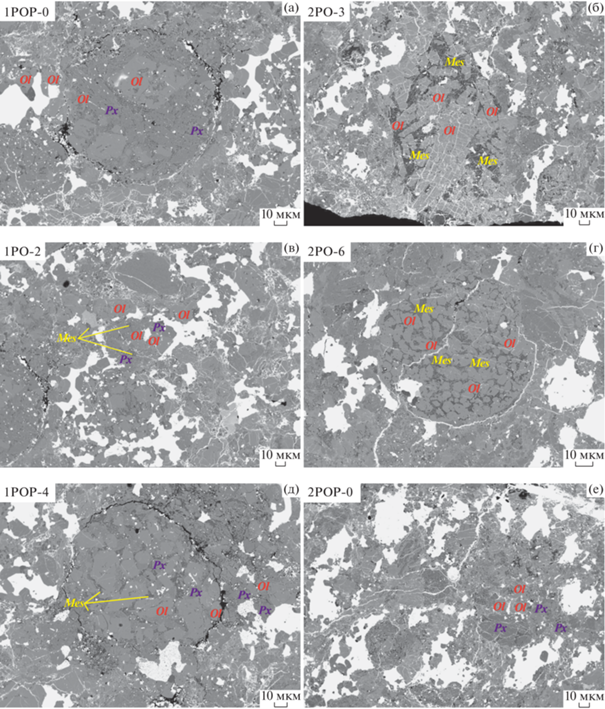

В метеорите Каргаполье были изучены порфировая оливин-пироксеновая хондра 1РОР-0 и две порфировые оливиновые хондры 1РО-2 и 1РО-4 (рис. 1а, 1в, 1д). В хондрите Орловка проанализированы 2 порфировые оливиновые хондры 2РО-3 и 2РО-6 и порфировая оливин-пироксеновая хондра 2РОР-0 (рис. 1б, 1г, 1е).

Рис. 1.

Изображение в обратно-отраженных электронах хондр метеоритов Каргаполье (а – порфировая оливин-пироксеновая хондра 1РОР-0, в – порфировая оливиновая хондра 1РО-2, д – порфировая оливин-пироксеновая хондра 1РОР-4) и Орловка (б – порфировая оливиновая 2РО-3, г – порфировая оливиновая хондра 2РО-6, е – порфировая оливин-пироксеновая хондра 2РОР-0). Ol – оливин, Px – пироксен, Mes – мезостазис.

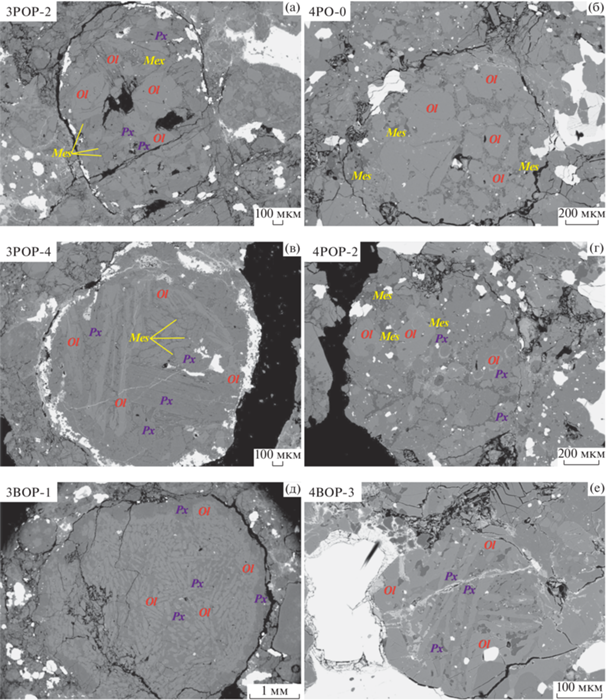

В образце метеорита Саратов исследованы 2 порфировые оливин-пироксеновые хондры 3РОР-2 и 3РОР-4 и колосниковая оливин-пироксеновая хондра 3ВОР-1 (рис. 2а, 2в, 2д). В метеорите Еленовка были изучены порфировая оливиновая хондра 4РО-0, порфировая оливин-пироксеновая хондра 4РОР-2 и колосниковая оливин-порфировая хондра 4ВОР-3 (рис. 2б, 2г, 2е). В хондрите Buschhof проанализированы минералы зернистой оливиновой хондры 5GO-1 и радиально-лучистой пироксен-оливиновой хондры 5RPO-2 (рис. 3а, 3в).

Рис. 2.

Изображение в обратно-отраженных электронах хондр метеоритов Саратов (а – порфировая оливин-пироксеновая хондра 3РОР-2, в – порфировая оливин-пироксеновая хондра 3РОР-4, д – колосниковая оливин-пироксеновая хондра 2ВОР-1) и Еленовка (б – порфировая оливиновая хондра 4РО-0, г – порфировая оливин-пироксеновая хондра 4РОР-2, е – колосниковая оливин-пироксеновая хондра 4ВОР-3).

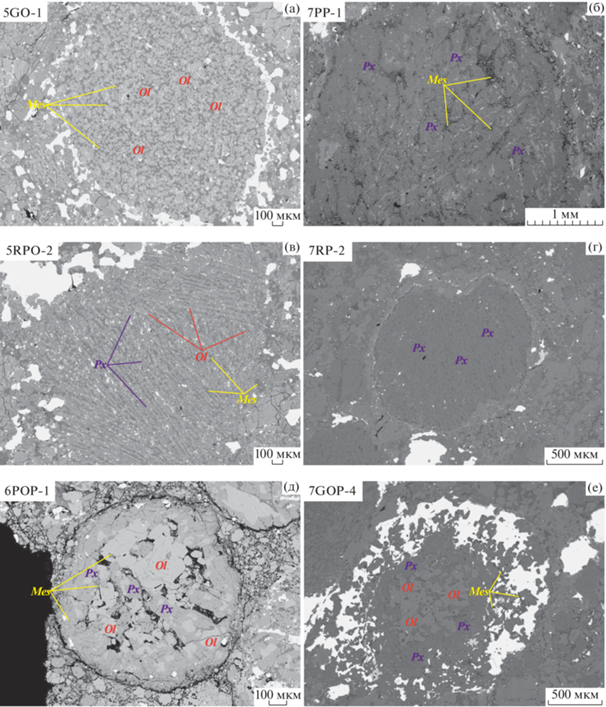

Рис. 3.

Изображение в обратно-отраженных электронах хондр метеоритов Buschhof (а – зернистая оливиновая хондра 5GO-1, в – радиально-лучистая оливин-пироксеновая хондра 5RPO-2), Княгиня (б – порфировая пироксеновая хондра 7РР-1, г – радиально-лучистая пироксеновая хондра 7RP-2, е – зернистая оливин-пироксеновая хондра 7GOP-4) и Bjurböle (д – порфировая оливин-пироксеновая хондра 6РОР-1).

В образце метеорита Княгиня изучены порфировая пироксеновая хондра 7РР-1, радиально-лучистая пироксеновая хондра 7RP-2 и зернистая оливин-пироксеновая хондра 7GOP-4 (рис. 3б, 3г, 3е). В метеорите Bjurböle исследованы порфировая оливин-пироксеновая хондра 6РОР-1 (рис. 3д) и радиально-лучистая порфировая хондра 6RP-2 (рис. 4з).

Рис. 4.

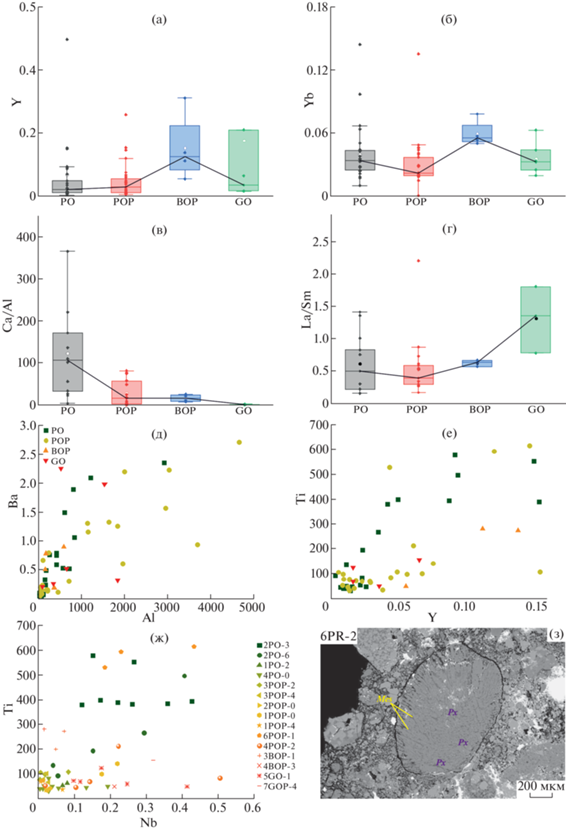

Распределение Y (а), Yb (б), Ca/Al (в), La/Sm (г) в оливине хондр различных структур EOC. Точки соответствуют содержанию элемента, значение которого приведено в дополнительных материалах к статье. Прямая корреляция Ba и Al (д), Ti и Y (е) в оливине EOC. Высокие значения отношения Ti/Nb в оливине хондр 2РО-3 и 1РОР-0 (ж). Фотография в обратно-отраженных электронах хондры радиально-лучистой пироксеновой 6RP-2 метеорита Bjurböle (з).

Химический состав минералов на уровне главных элементов был определен методом EPMA в ИГГД РАН на сканирующем электронном микроскопе Jeol JXA-8230 с пятью волновыми спектрометрами. Вещество метеорита было помещено в стандартную шайбу из эпоксидной смолы, которая после полировки напылялась углеродом. Точечные измерения состава минералов выполнялись с ускоряющим напряжением 20 кВ и током 20 нА для оливина, пироксена и током 10 нА для плагиоклаза. Диаметр сфокусированного пучка составил 3 мкм. В качестве стандартов использовались природные минералы, чистые оксиды и металлы. Для коррекции матричного эффекта использовался алгоритм ZAF. Линии Кα1 измерялись для всех элементов.

Содержание редких и редкоземельных элементов (REE) в минералах определено методом масс-спектрометрии вторичных ионов (SIMS) на ионном микрозонде Cameca IMS-4f в ЯФ ФТИАН по методике, изложенной в работах (Batanova et al., 1998; Nosova et al., 2002; Portnyagin et al., 2008). Перед измерениями препарат напылялся золотом. Условия съемки на ионном микрозонде Cameca IMS-4f: первичный пучок ионов $16{\text{O}}_{2}^{ - },$ диаметр пучка ~20 мкм; ток ионов 5–7 нА; ускоряющее напряжение первичного пучка 15 кэВ. Погрешность измерений не превышала 10% для примесей с концентрациями >1 ppm и 20% для концентраций <1 ppm. Редкоэлементный состав породообразующих минералов определялся максимально близко к точкам анализа главных элементов методом EPMA. Фотографии хондр в обратно-отраженных электронах после SIMS анализа и таблица содержаний главных и редких элементов в минералах хондр со стандартными отклонениями приведены в дополнительных материалах к статье.

Спектры распределения REE в минералах нормировались к CI хондриту (Palme et al., 2014).

В дополнительных материалах к статье приведены расширенные таблицы с рассчитанным стандартным отклонением для усредненных значений содержания химических элементов в минералах РОХ и фотографии кратеров в исследованных зернах после SIMS анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Порфировые хондры EOC (рис. 1, рис. 2а–2г, рис. 3б, 3д) в основном имеют округлую форму и крупные размеры (до 1 мм в диаметре), хотя встречаются и овальные экземпляры (2РО-3 и 3РОР-2). Хондры обычно сложены крупными вкрапленниками оливина и/или низко-Са пироксена, размер которых может сильно варьировать. Интерстиции между вкрапленниками заполнены раскристаллизованным мезостазисом, представленным смесью плагиоклаза и высоко-Са пироксена, но в порфировых хондрах метеорита Саратов встречен мезостазис в виде стекла. Наличие металлических или силикатных кайм для порфировых хондр EOC не характерно, хотя в хондре 7РР-1 наблюдается внутренняя плагиоклазовая кайма, а хондры 1РО-2 и 2РОР-0 имеют внешнюю камасит-тэнитовую кайму.

Оливин порфировых хондр EOC обычно образует хорошо ограненные зерна, размер которых может варьировать от 0.2 до 0.5 мм по удлинению. По составу оливин порфировых хондр соответствует форстериту, величина форстеритового минала варьирует между химическими группами и увеличивается в последовательности L/LL (Fо 73)–L (Fо 75)–H (Fо 79). Вариаций содержания главных элементов в оливине разных структурных типов хондр не наблюдается (табл. 1 и табл. 2). Главные элементы в оливине и низко-Са пироксене EOC уравновешиваются при термальном метаморфизме, в результате чего различия их концентраций стираются в минералах хондр разных структур.

Таблица 1.

Медианное содержание главных (мас. %) и редких (ppm) элементов в минералах порфировых хондр EOC

| Параметр | PO | POP | PP | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ol | Рx | Mes | Ol | Рx | Mes | Рx | Mes | |

| n | 24 | 2 | 12 | 23 | 17 | 9 | 8 | 2 |

| SiO2 | 39.1 | 56.3 | 64.0 | 38.8 | 55.8 | 63.3 | 55.4 | 65.7 |

| Al2O3 | b.d.l. | 0.19 | 19.8 | b.d.l. | 0.14 | 13.5 | 0.10 | 21.5 |

| MgO | 41.7 | 30.8 | 0.94 | 38.9 | 29.1 | 4.70 | 28.6 | b.d.l. |

| TiO2 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | b.d.l. | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |

| CaO | b.d.l. | 0.66 | 2.30 | b.d.l. | 0.61 | 4.51 | 0.70 | 2.58 |

| FeO | 18.0 | 11.5 | 1.47 | 21.7 | 13.5 | 1.22 | 13.5 | 0.35 |

| MnO | 0.46 | 0.48 | b.d.l. | 0.47 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | b.d.l. |

| Cr2O3 | b.d.l. | 0.09 | – | b.d.l. | 0.14 | b.d.l. | 0.10 | – |

| NiO | b.d.l. | b.d.l. | 2.16 | b.d.l. | b.d.l. | 2.17 | b.d.l. | – |

| Na2O | – | b.d.l. | 9.40 | – | b.d.l. | 5.77 | b.d.l. | 8.71 |

| K2O | – | b.d.l. | 0.82 | – | b.d.l. | 0.68 | – | 0.75 |

| Сумма | 99.4 | 100 | 101 | 99.9 | 100 | 95.9 | 99.0 | 99.7 |

| Zr | 0.34 | 0.61 | 15.2 | 0.24 | 1.87 | 19.6 | 2.44 | 6.67 |

| Hf | 0.04 | 0.06 | 0.94 | 0.04 | 0.07 | 0.86 | 0.11 | 0.28 |

| Y | 0.02 | 0.37 | 1.09 | 0.03 | 0.40 | 0.82 | 0.54 | 0.93 |

| Al | 172 | 1023 | – | 238 | 1747 | – | 2140 | – |

| Ti | 114 | 1088 | 662 | 84.6 | 1018 | 1259 | 836 | – |

| Nb | 0.13 | 0.13 | 1.10 | 0.07 | 0.20 | 1.74 | 0.20 | 0.60 |

| Ca | 3966 | 5270 | – | 3907 | 4914 | – | 2939 | – |

| La | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.37 |

| Ce | 0.03 | 0.09 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 3.26 | 0.04 | 0.69 |

| Pr | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |

| Nd | 0.05 | 0.06 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.55 |

| Sm | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.19 |

| Eu | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | b.d.l. | 0.63 |

| Gd | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 1.17 | 0.04 | 0.29 |

| Dy | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 1.35 | 0.05 | 0.20 |

| Er | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.87 | 0.09 | 0.10 |

| Yb | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.77 | 0.19 | 0.07 |

| Lu | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |

| Sr | 0.37 | 1.98 | 89.6 | 0.25 | 0.64 | 82.1 | 0.57 | 114 |

| Ba | 0.41 | 0.94 | 32.0 | 0.23 | 0.70 | 21.3 | 0.44 | 23.0 |

| V | 19.1 | 49.0 | 61.4 | 18.2 | 72.7 | 37.9 | 61.3 | 67.9 |

| Ni | 61.5 | 563 | – | 30.4 | 49.2 | – | 34.4 | – |

| Cr | 466 | 937 | 1263 | 496 | 2869 | 1315 | 1938 | 3237 |

| Rb | 1.36 | 0.97 | 17.5 | 1.31 | 0.97 | 24.9 | 1.12 | 21.5 |

| REE | 0.22 | 0.55 | 2.50 | 0.23 | 0.54 | 1.05 | 0.55 | 3.25 |

| LREE | 0.12 | 0.22 | 1.49 | 0.15 | 0.21 | 9.51 | 0.16 | 2.50 |

| HREE | 0.09 | 0.34 | 0.63 | 0.07 | 0.39 | 4.32 | 0.41 | 0.75 |

| Eu/Eu* | 0.86 | 0.83 | 15.1 | 0.97 | 0.61 | 1.43 | 0.38 | 8.02 |

Таблица 2.

Медианное содержание главных (мас. %) и редких (ppm) элементов в минералах непорфировых хондр EOC

| Параметр | BOP | RP | GO | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ol | Рx | Рx | Mes | Ol | Рx | Mes | |

| n | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 |

| SiO2 | 38.8 | 56.2 | 55.5 | 59.0 | 38.4 | 55.1 | 66.5 |

| Al2O3 | 0.03 | 0.46 | 0.13 | 12.7 | 0.03 | 0.36 | 21.1 |

| MgO | 39.2 | 31.3 | 28.6 | 5.44 | 38.1 | 28.4 | 0.10 |

| TiO2 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | b.d.l. | 0.30 | 0.05 |

| CaO | b.d.l. | 0.60 | 0.61 | 8.72 | b.d.l. | 0.75 | 2.12 |

| FeO | 22.0 | 10.2 | 13.7 | 2.05 | 22.5 | 13.8 | 0.72 |

| MnO | 0.47 | 0.21 | 0.48 | 0.09 | 0.47 | 0.50 | – |

| Cr2O3 | b.d.l. | 0.71 | 0.16 | 0.44 | 0.03 | 0.23 | – |

| NiO | b.d.l. | b.d.l. | 0.06 | – | b.d.l. | b.d.l. | – |

| Na2O | – | 0.05 | 0.03 | 5.59 | 0.03 | b.d.l. | 9.81 |

| K2O | – | b.d.l. | b.d.l. | 0.55 | – | – | 1.13 |

| Сумма | 100 | 100 | 99.4 | 94.8 | 99.7 | 99.4 | 101 |

| Zr | 0.66 | 0.30 | 1.98 | 11.4 | 0.38 | 2.51 | 0.90 |

| Hf | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.45 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |

| Y | 0.13 | 0.25 | 0.53 | 2.32 | 0.05 | 0.80 | 0.08 |

| Al | 277 | 2532 | 2016 | – | 592 | 2457 | – |

| Ti | 237 | 313 | 1031 | 989 | 70.9 | 1556 | 282 |

| Nb | 0.06 | 0.03 | 0.68 | 0.91 | 0.21 | 0.32 | 0.26 |

| Ca | 4214 | 4464 | 4290 | – | 346 | 2610 | – |

| La | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |

| Ce | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.74 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |

| Pr | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | b.d.l. | 0.01 | 0.01 |

| Nd | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |

| Sm | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |

| Eu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.54 |

| Gd | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |

| Dy | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |

| Er | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.33 | 0.02 | 0.10 | 0.04 |

| Yb | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.03 | 0.30 | 0.03 |

| Lu | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |

| Sr | 0.33 | 0.29 | 3.45 | 26.0 | 0.29 | 3.96 | 88.4 |

| Ba | 0.64 | 0.29 | 1.89 | 12.4 | 0.42 | 2.16 | 33.7 |

| V | 24.3 | 86.0 | 53.2 | 91.5 | 16.5 | 104 | 18.9 |

| Ni | 29.6 | 28.9 | 45.2 | – | 119 | 487 | – |

| Cr | 670 | 3908 | 1718 | 3323 | 475 | 3077 | 244 |

| Rb | 1.25 | 0.79 | 1.57 | 6.40 | 1.55 | 1.86 | 27.2 |

| REE | 0.20 | 0.25 | 0.60 | 3.73 | 0.23 | 0.94 | 0.96 |

| LREE | 0.20 | 0.13 | 0.26 | 2.09 | 0.15 | 0.17 | 0.85 |

| HREE | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 1.63 | 0.08 | 0.66 | 0.13 |

| Eu/Eu* | 1.06 | 1.30 | 1.31 | 1.57 | 1.71 | 4.81 | 77.6 |

Состав редких элементов в оливине порфировых хондр EOC довольно сильно варьирует от хондры к хондре. Содержание трудно летучих Zr (0.07–2.19 ppm), Al (50.7–1820 ppm) и умерено летучих Sr (0.11–2.09 ppm) и Ba (0.07–1.45 ppm) значительно неоднородно в минералах различных хондр в пределах одного метеорита. По сравнению с РОР оливин РО хондр обогащен Ni (30.4 и 61.5 ppm соответственно).

Редкоземельные элементы (0.12–1.05 ppm) также характеризуются варьирующим содержанием в оливине порфировых хондр, хотя в среднем содержание REE между оливиновыми и оливин-пироксеновыми хондрами подобно (табл. 1). Тем не менее, оливин POP хондр обеднен тяжелыми редкоземельными элементами (HREE) относительно РО хондр, хотя содержание легких редкоземельных элементов (LREE) остается постоянным. В целом, для оливина порфировых хондр характерно преобладание легких REE над тяжелыми (LREE 0.06–0.66 ppm, HREE 0.05–0.39 ppm).

Оливин порфировых оливиновых и оливин-пироксеновых хондр мало отличается друг от друга, хотя оливин оливиновых хондр обогащен Ni (табл. 1) и имеет высокие значения Ca/Al отношения (рис. 4в).

В оливине порфировых хондр наблюдается прямая корреляция трудно летучих элементов Al и Ba (r = 0.74) и Ti и Y (r = 0.77) (рис. 4д, 4е), при этом оливин РО обогащен Ti относительно среднего состава РОР хондр. Кроме того, некоторые порфировые хондры (2РО-3, 1РОР-1) значительно выделяются по соотношению Ti и Nb в оливине (рис. 4ж) и характеризуются высоким содержанием трудно летучих несовместимых элементов (Zr, Y, Ti, Nb).

Низко-Са пироксен порфировых хондр довольно редко наблюдается во вкрапленниках и в большей степени представлен в виде гипидиоморфных зерен. По содержанию главных элементов низко-Са пироксен соответствует энстатиту, показатель Fs различается в метеоритах разных химических групп и увеличивается в последовательности H (Fs 18, Wo 1)–L (Fs 21, Wo 2)–L/LL (Fs 22, Wo 1). Различий в составе главных элементов в низко-Са пироксене порфировых и непорфировых хондр не наблюдается. Mg и Fe в низко-Са пироксене подвержены, также как и в оливине, гомогенизации при влиянии термального метаморфизма.

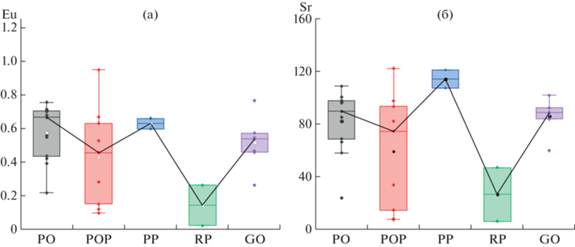

Содержание редких элементов в низко-Са пироксене порфировых хондр не отличается постоянством и сильно варьирует от хондры к хондре в пределах всех химических групп. Тем не менее, пироксен РО хондр, присутствующий в подчиненном количестве, обеднен Al, Nb и Cr и обогащен Sr и Ni относительно пироксена оливин-порфировых хондр (табл. 1). При этом пироксен РОР и РР хондр имеет близкие концентрации редких элементов (рис. 5а–5д). По содержанию Zr и Nb пироксен оливиновых хондр отличается наименьшим содержанием по сравнению с пироксеном всех остальных хондр (табл. 1).

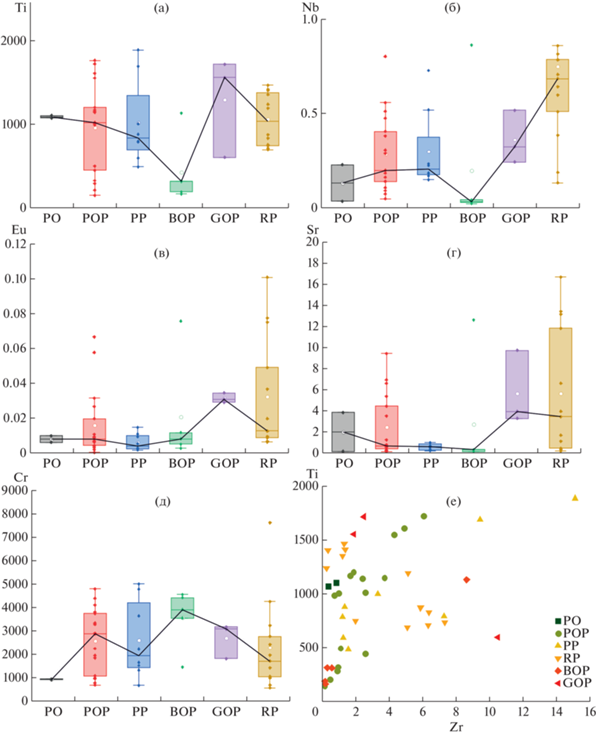

Рис. 5.

Распределение Ti (а), Nb (б), Eu (в), Sr (г) и Cr (д) в низко-Са пироксене хондр различных структур EOC. Прямая корреляция Zr и Ti в низко-Са пироксене порфировых хондр EOC (е).

Содержание редкоземельных элементов в низко-Са пироксене порфировых хондр находится на одном уровне с пироксеном оливиновых, оливин-пироксеновых и пироксеновых хондр (0.26–0.65 ppm). Однако пироксен PO (LREE 0.04–0.40 ppm, HREE 0.24–0.43 ppm) и PP (LREE 0.08–0.30 ppm, HREE 0.23–2.05 ppm) хондр характеризуется небольшим преобладанием тяжелых редкоземельных элементов над легкими, в то время как пироксен POP хондр отличается обратным соотношением REE (LREE 0.12–1.55 ppm, HREE 0.13–0.59 ppm).

Низко-Са пироксен порфировых хондр характеризуется прямой корреляцией трудно летучих Ti и Zr, которая отсутствует в пироксене хондр других структур (рис. 5e).

Мезостазис в порфировых хондрах находится в интерстициях между зернами оливина и низко-Са пироксена, размер выделений обычно не превышает 100 мкм. Состав и степень кристалличности стекла хондр в значительной степени зависит от степени термального метаморфизма, испытанного хондритом. При повышении температуры стекло хондр начинает раскристаллизовываться в плагиоклаз и кальциевый пироксен, из-за чего редкие элементы выносятся за пределы хондры и участвуют в образовании высоко-Са пироксена и фосфатов. Тем не менее, содержание Eu, Sr, Ba не подвержено влиянию термального метаморфизма и сохраняется на уровне мезостазиса в плагиоклазах хондритов 6-ого петрологического типа, что позволяет использовать эти элементы для определения различий порфировых и непорфировых хондр.

Мезостазис пироксеновых порфировых хондр обогащен Eu и Sr по сравнению с РО и РОР хондрами (рис. 6). При этом мезостазис оливиновых хондр незначительно обеднен Eu относительно мезостазиса порфировых пироксеновых хондр (0.21–0.76 ppm и 0.60–0.66 ppm, соответственно. РО хондры сложены мезостазисом с наименьшим содержанием совместимых элементов (Eu, Sr, Ba) среди мезостазиса порфировых хондр (табл. 1).

Непорфировых хондры EOC обычно имеют округлую форму, металлическую кайму и сильно варьируют в размерах. Колосниковые и зернистые хондры могут иметь размер более 1 мм (3ВОР-1 и 5GO-1), также как и около 0.5 мм (4ВОР-3, 7GOP-4). Колосниковые хондры сложены балками оливина, проходящими через всю хондру и иногда пересекающимися друг с другом (рис. 2д–2е).

Радиально-лучистые хондры в основном сложены удлиненными кристаллами пироксена, иногда с небольшим количеством оливина в центре хондры. Некоторые RP хондры EOC имеют более одного центра кристаллизации (7RP-2).

Зернистые хондры в большей степени сложены ксеноморфными зернами оливина с небольшим количеством пироксена. Хондра 7GOP-4 имеет радиально зональное строение и сложена единым зерном оливина в центре, окруженным низко-Са пироксеном и внешней металлической каймой. Одним из минералогических отличий непорфировых хондр является малое количество мезостазиса, наблюдаемого в очень локальных выделениях, не пригодных для исследования редких элементов.

Содержание редких элементов в оливине непорфировых хондр варьирует от хондры к хондре. Так, содержание трудно летучих элементов Zr (0.34–2.04 ppm), Al (164–1542 ppm), Ti (49.8–272.8 ppm) и умеренно летучих Ba (0.42–1.98 ppm), Ni (29.3–479.2 ppm) непостоянно в оливине непорфировых хондр. При этом оливин колосниковых хондр обогащен Zr и Ti (0.34–1.24 ppm, 84.6–281 ppm, соответственно) относительно оливина порфировых хондр (табл. 1). По содержанию Y и Yb оливин колосниковых хондр отличается повышенной концентрацией по сравнению со всеми типами изученных хондр (рис. 4а, 4б).

Содержание редкоземельных элементов в колосниковых хондрах находится на близком уровне с порфировыми и зернистыми хондрами. Оливин обогащен тяжелыми редкоземельными элементами относительно легких REE (LREE 0.13–0.28 ppm, HREE 0.07–0.16 ppm). Содержание редких элементов в оливине колосниковых хондр варьирует от хондры к хондре, но преобладание тяжелых и легких REE в оливине остается постоянным.

Оливин зернистых хондр обогащен редкими элементами (Zr, Al, Nb, Sr, Ba) относительно порфировых и колосниковых хондр (табл. 2). Содержание редких элементов в оливине зернистых хондр близко к содержанию в порфировых и колосниковых хондрах. Также наблюдается преобладание легких REE (LREE 0.16–0.14 ppm, HREE 0.07–0.12 ppm). По показателю соотношения La/Sm зернистые хондры отличаются высокими значениями относительно хондр остальных структур (рис. 4г).

Низко-Са пироксен непорфировых хондр наблюдается в различных формах зерен. В колосниковых хондрах пироксен заполняет промежутки между скелетными кристаллами оливина. В радиальной хондре низко-Са пироксен образует волокна, расходящиеся из центра кристаллизации. В зернистых хондрах пироксен присутствует в виде ксеноморфных зерен или формирует внутреннюю кайму хондры.

Распределение редких элементов в низко-Са пироксене непорфировых хондр сильно неравномерно. Колосниковые хондры обеднены редкими элементами по сравнению с хондрами остальных типов структур, за исключением умерено летучих Cr и V (табл. 2). При этом низко-Са пироксен колосниковых хондр выделяется наибольшим содержанием Cr (рис. 5д). Зернистые хондры сложены низко-Са пироксеном, обогащённым трудно летучими (Y и Ti) и умеренно летучими (Sr, Ba, V) элементами относительно хондр остальных структур. Пироксен радиально-лучистых хондр также обогащен Sr и Ba на уровне пироксена зернистых хондр, но отличается высокой концентрацией Nb (0.13–2.64 ppm).

Содержание редкоземельных элементов в низко-Са пироксене непорфировых хондр сильно варьирует от хондры к хондре. Тем не менее, для пироксена колосниковых хондр в большей степени характерны низкие концентрации REE (0.22–0.27 ppm), пироксен радиально-лучистых хондр содержит редкоземельные элементы на уровне порфировых хондр (0.28–3.10 ppm), при этом низко-Са пироксен зернистых хондр значительно обогащен редкими землями относительно остальных хондр (0.59–1.49 ppm). Также существенно варьирует соотношение легких и тяжелых редкоземельных элементов в пироксене непорфировых хондр. Колосниковые и радиально-лучистые хондры сложены пироксеном с близким уровнем содержания HREE и LREE, с небольшим преобладанием HREE (LREE 0.04–1.83 ppm, HREE 0.08–1.28 ppm). Низко-Са пироксен зернистых хондр значительно обогащен HREE (LREE 0.15–0.83 ppm, HREE 0.42–0.79 ppm). При этом пироксен RP и G хондр обогащен Eu относительно порфировых и колосниковых хондр (рис. 5в).

Мезостазис непорфировых хондр имеет сильно различные концентрации редких и редкоземельных элементов в зависимости от структуры хондры (табл. 2). Так, мезостазис радиально-лучистых хондр значительно обеднен Eu и Sr относительно хондр других структур (рис. 6). В то же время плагиоклаз зернистых хондр характеризуется содержанием редких элементов на уровне оливин-пироксеновых порфировых хондр (Eu 0.26–0.77 ppm; Sr 55.5–101 ppm; Ba 43.0–236 ppm).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Анализ распределения редких элементов в силикатных минералах порфировых и непорфировых хондр показал крайне неоднородный состав минералов каждой хондры. В целом силикатные минералы исследованных хондр характеризуются собственным уровнем содержания редких элементов, который сильно варьирует от хондры к хондре вне зависимости от степени термального метаморфизма и химической группы. Тем не менее, медианные значения концентраций редких элементов в оливине, низко-Са пироксене и мезостазисе хондр позволяют выделить общие особенности хондр различных структур.

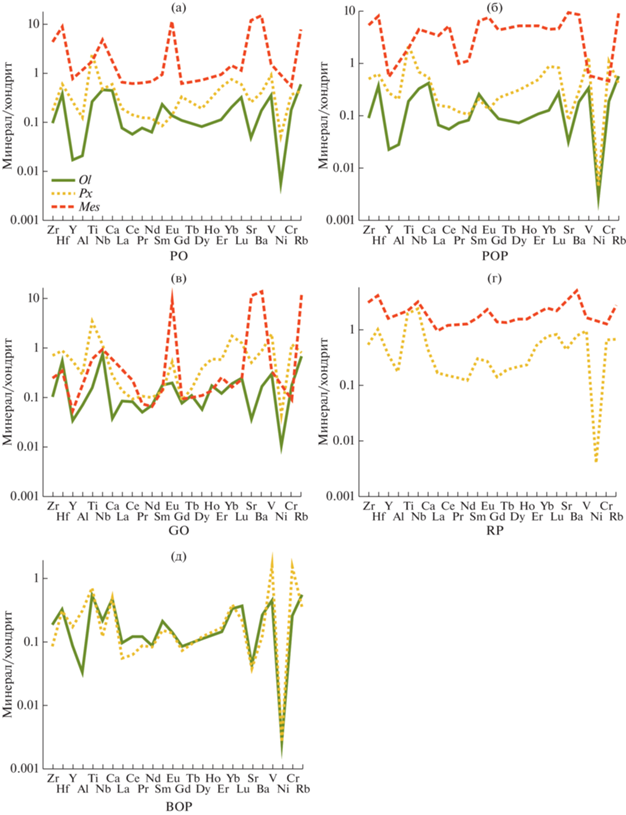

Порфировые оливиновые и оливин-пироксеновые хондры сложены силикатными минералами близкого редкоэлементного состава. При этом содержание Y и Yb в оливине порфировых хондр обеднено относительно оливина непорфировых хондр (рис. 4а, 4б). Низко-Са пироксен порфировых оливиновых хондр обеднен трудно летучими (Zr, Y, Nb) и обогащен умерено летучими (Sr, Ba) элементами относительно РОР и РР хондр (табл. 1). Плагиоклаз порфировых хондр в целом имеет близкие концентрации Eu и Sr, в РО, РОР и РР хондрах, хотя плагиоклаз пироксеновых хондр имеет тенденцию к обогащению этими элементами.

Колосниковые хондры сложены оливином, обогащенным редкими элементами (Zr, Y, Ti, Ba, Cr) и HREE относительно хондр остальных структур (табл. 1, 2). При этом низко-Са пироксен колосниковых хондр обеднен трудно летучими элементами (Zr, Y, Nb) относительно пироксена остальных хондр, но характеризуется наибольшими концентрациями Cr (рис. 5а–5д).

Радиально-лучистые хондры характеризуются низко-Са пироксеном, близким по составу к порфировым хондрам, за исключением значительной обогащенности Nb (0.13–2.64 ppm) по сравнению с хондрами остальных структур и высокого содержания Sr и Ba на уровне пироксена зернистых хондр. В тоже время мезостазис RP хондр обеднен основными совместимыми элементами (Eu, Sr, Ba, Rb) по сравнению с мезостазисом остальных хондр.

Зернистые хондры сложены оливином по составу близким к порфировым хондрам, за исключением высоких концентраций трудно летучими Al (100–1849 ppm) и Nb (0.10–0.41 ppm) и умеренно летучего Ni (24.0–479 ppm). Низко-Са пироксен зернистых хондр отличается высоким содержанием редких элементов по сравнению с хондрами других структур (табл. 1, 2). Так в пироксене зернистых хондр наблюдаются наибольшие концентрации трудно летучими Y и Ti, умеренно летучими (Sr, Ba, V) и REE, с явным преобладанием HREE (LREE 0.15–0.83 ppm, HREE 0.42–0.79 ppm). Мезостазис зернистых хондр характеризуется содержанием редких элементов на уровне порфировых хондр (рис. 6).

В целом оливин, низко-Са пироксен и мезостазис порфировых хондр имеют среднее содержание редких элементов относительно одноименных минералов непорфировых хондр. При этом, в колосниковых хондрах оливин обогащен редкими элементами, а низко-Са пироксен обеднен ими, а радиально-лучистые и зернистые хондры сложены низко-Са пироксеном с высоким содержанием редких элементов. Также радиально-лучистые хондры отличаются обедненным редкими элементами мезостазисом.

Оливин колосниковых хондр и низко-Са пироксен радиальных и зернистых хондр характеризуются высоким содержанием редких элементов по сравнению с минералами порфировых хондр, что могло бы быть обусловлено присутствием расплавных включений, скрытых под поверхностью минеральных зерен (Hsu, Crozaz, 1998). Хотя Eu аномалия характерна для оливина и пироксена непорфировых хондр (рис. 8 ), содержание LREE находится на уровне минералов порфировых хондр. Также в оливине непорфировых хондр отсутствует прямая корреляция совместимых для плагиоклаза элементов (Al и Ba), которая, тем не менее, хорошо проявлена в минералах порфировых хондр (рис. 4д). Данный факт исключает влияние расплавных включений на выделенные особенности минералов непорфировых хондр.

На распределение редкоземельных элементов в оливине влияет температура кристаллизации расплава хондр. Оливин, образованный при низких температурах (1320°С), имеет плоский или обогащенный HREE спектр распределения относительно хондритовых значений. Оливин, образованный при более высоких температурах (1440°С), имеет V-образный спектр распределения REE, с обогащенностью LREE и HREE. При этом все спектры REE при температурах, близких к ликвидусу ( выше 1440°С), плоские (Saito et al., 1998).

Экспериментально установлено, что оливин и низко-Са пироксен в хондрах, образованных при очень быстрых скоростях остывания (более 1000°С/ч), имеют относительно высокое содержание редких элементов (Kennedy et al., 1993). Так, коэффициент распределения несовместимых LREE и Ba в оливине при увеличении скорости остывания увеличивается в 100 раз, тогда как для совместимых Yb и Lu повышается только в 2 раза.

Оливин хондр равновесных обыкновенных хондритов характеризуется преобладанием LREE над HREE. Тем не менее, различий в содержании LREE в зависимости от типа хондр, а также V-образных спектров, не наблюдается. При этом наибольшие концентрации LREE и Ba характерны для оливина колосниковых хондр, что, по всей видимости, отражает его быструю кристаллизацию.

Кристаллизацию пироксена в хондре в большей степени связывают с высоким содержанием SiO2 в расплаве, которое могло быть обусловлено минералами-предшественниками или взаимодействием хондры с небулярным газом, насыщенным Si. Оливин и пироксен стабильно сосуществуют в расплаве примерно при 1100°С. Ниже этого значения расплав кристаллизуется в основном только в пироксен и полевой шпат. При удалении из расплава 72% Mg (в качестве форстерита), дальнейшая кристаллизация оливина невозможна, и низко-Са пироксен становится стабильным Mg силикатом при 1400°С (Engler et al., 2007).

Анализ редкоэлементного состава силикатных минералов порфировых хондр EOC показал, что количество пироксена в хондре коррелирует с высоким содержанием редких элементов в пироксене и отражает увеличение концентрации трудно летучих элементов в расплаве хондр в последовательности РО–РОР–РР, что также наблюдается в хондрах неравновесных обыкновенных хондритов (Jacquet et al., 2015). При этом оливин порфировых хондр не демонстрирует существенных различий в этой последовательности. Следовательно, роль пироксена как концентратора трудно летучих элементов увеличивается с падением температуры кристаллизации, при этом несовместимые редкие элементы остаются в расплаве в отличие от Mg и Fe, которые концентрируются в оливине.

Уровень содержания редких элементов в хондре установлен веществом предшественника, который, нагретый до полного или частичного плавления, застывал в виде силикатных капель. Образование порфировых хондр, сохранивших реликтовые зерна тугоплавкого форстерита, связывают с плавлением минералов-предшественников хондр (тугоплавкие включения, хондры предыдущих генераций, обломки планетезималей). Соответственно, состав изначального расплава порфировых хондр контролировался соотношением редких элементов в минералах-предшественниках.

Образование расплава непорфировых хондр могло происходить при высокой температуре нагрева минералов-предшественников с исчезновением реликтовых центров кристаллизации или при прямой конденсации газ/расплав, отражающейся в последовательном обогащении расплава хондры редкими элементами в порядке их летучести. Тем не менее, высокая концентрация одновременно несовместимых трудно летучих (Zr, Nb, Ti, Y и Yb) и умеренно летучих элементов в оливине непорфировых хондр не может являться признаком прямой конденсации в протопланетном диске и скорее согласуется с гипотезой о плавлении минералов-предшественников хондр. Однако обогащенность несовместимыми элементами оливина непорфировых хондр отражает быструю скорость остывания хондры. Спектры распределения REE в оливине в большей степени соответствуют пологим спектрам низкотемпературного оливина (1320°С), что может объясняться сохранением центров кристаллизации в зернистых хондрах или началом роста низко-Са пироксена. В последовательности радиально-лучистые – колосниковые – порфировые – зернистые количество центров кристаллизации увеличивается (Radomsky, Hewins, 1990).

Оливин и низко-Са пироксен колосниковой хондры имеют отличающиеся спектры распределения редких элементов по сравнению с остальными хондрами (рис. 7). Содержание редких элементов в этих минералах находится практически на одном уровне, за исключением обедненности оливина Al и высоких концентраций LREE в нем. В данном случае оливин являлся основным накопителем Mg и редких элементов, что отражает его высокую скорость остывания. При этом колосниковые хондры остывали настолько быстро, что делало невозможным взаимодействие оливина с окружающим газом и обогащение остаточного расплава хондры SiO2 (Nehru et al., 1994). Низко-Са пироксен колосниковых хондр кристаллизовался из сильно обедненного оливином расплава при высоких температурах (1400°С). Высокое содержание трудно и умеренно летучих элементов в оливине колосниковой хондры также говорит в пользу ее образования в результате плавления вещества-предшественника.

Рис. 7.

Спайдердиаграммы для редких элементов, нормированных к CI хондритам, в пироксене, оливине и мезостазисе порфировых оливиновых – РО (а), порфировых оливин-пироксеновых – РОР (б), зернистых – GO/GOP (в), радиально-лучистых – RP/RPO (г) и колосниковых хондр – ВОР EOC.

Низко-Са пироксен радиально-лучистой хондры отличается только высоким содержанием несовместимых умеренно летучих Sr и Ba, а также трудно летучего Nb. При этом мезостазис RP хондр характеризуется наименьшим содержанием совместимых Eu, Sr и Ba. Обогащенность низко-Са пироксена несовместимыми элементами отражает быструю скорость остывания хондры, хотя отсутствие высокого содержания LREE и других трудно летучих элементов указывает на низкую температуру расплава хондры (ниже 1100°С). Обогащенность расплава хондры SiO2 предполагает ее образование при относительно низких температурах по сравнению с ВО хондрами (Ray et al., 2017).

Таким образом, редкоэлементный состав минералов хондр различных структур согласуется с экспериментальными данными, что позволяет описать пространственно-временную неоднородность хондрообразования в протопланетном диске. Так, образование порфировых и зернистых хондр могло происходить в относительно спокойных регионах протопланетного диска, где формирование зернистых хондр происходило при более низких температурах хондрообразования, на что указывает сохранение большого количества центров кристаллизации, присутствие низкотемпературного оливина и быстро остывшего низко-Са пироксена.

Колосниковые и радиально-лучистые хондры отражают их формирование в сильно неустойчивых областях протопланетного диска. Колосниковые хондры, сложенные высокотемпературным оливином (1400°С) и быстро раскристаллизованным пироксеном, представляют собой наиболее рефракторные образования этого региона. Низко-Са пироксен и мезостазис радиально-лучистых хондр демонстрируют признаки самой низкотемпературной кристаллизации (ниже 1100°С) и наиболее быстрого остывания в регионе протопланетного диска, обедненном Mg и редкими элементами. Радиально-лучистые хондры формировались при менее высоких температурах по сравнению с колосниковыми хондрами.

Авторы благодарят С.Г. Симакина и Е.В. Потапова (ЯФ ФТИАН) за аналитические работы.

Исследование выполнено в рамках темы НИР ИГГД РАН FMUW-2022-0005.