ВВЕДЕНИЕ

Три наиболее значительные области позднеплейстоценового лёссонакопления (бассейны рек Днестра, Днепра и Дона; бассейн р. Хуанхэ; бассейн р. Миссисипи) расположены во внутриконтинентальных регионах Северного полушария. Кроме того, выделяются обширные территории островного распространения лёссов в Центральной и Западной Европе, в Сибири и на Северо-Востоке Азии, которые также лежат во внеледниковой (перигляциальной) области последнего оледенения (Величко, Морозова, 2009, карта 18). Основные черты строения лёссово-почвенно-криогенной формации позднего плейстоцена Северной Евразии и ее региональные особенности были подробно рассмотрены в монографии “Динамика ландшафтных компонентов…” (2002). На основе комплекса палеогеографических и геохронологических данных по опорным разрезам лёссово-почвенной формации А.А. Величко и Т.Д. Морозова осуществили широкие межрегиональные корреляции для основных областей лёссонакопления Северного полушария (Величко, Морозова, 2009 и цитированная литература).

Проведенные исследования показали, что важнейшими условиями образования лёссов были: резкая аридизация климата в последнюю ледниковую эпоху при значительном понижении температур, особенно зимних; развитие многолетней мерзлоты или глубокого сезонного промерзания; слабая сомкнутость растительного покрова перигляциальных степей, тундростепей и пустынь. Такая обстановка благоприятствовала мобилизации алевритового материала, поступавшего в области аккумуляции лёссов в основном путем переноса по воздуху. Эти условия создавались и поддерживались благодаря возрастанию роли Сибирской и Центральноазиатской областей высокого давления и антициклональных систем, формировавшихся над Лаврентийским и Скандинавским ледниковыми покровами, а в лёссовой области Китая – за счет усиления холодного зимнего муссона (Величко, Морозова, 2009). Основные этапы лёссонакопления во внетропической области Северного полушария в позднем плейстоцене приходятся на интервалы 85–55 и 24–13 тыс. л. н., соответствующие морским изотопным стадиям (МИС) 4 и 2 (Величко, Морозова, 2009). Таким образом, важнейшим условием формирования позднеплейстоценовых лёссов являлось возрастание континентальности климата, сопровождавшееся аридизацией и широким развитием мерзлотных процессов.

В связи с этим само существование лёссов на такой островной территории, как Новая Зеландия (НЗ), представляет несомненный научный интерес. Поскольку лишь немногие участки островов НЗ удалены от моря более чем на 100 км, здесь всюду присутствует океаническое влияние: большая часть архипелага принадлежит к подзонам теплого умеренного и прохладного умеренного морского климата. Благодаря многообразию источников материала для формирования эоловых отложений, разнородным “трассирующим” компонентам, позволяющим выявить эти источники, и дополнительным возможностям датирования эоловых отложений, связанным с наличием разновозрастных слоев тефры, НЗ можно рассматривать как ключевой регион для исследования эоловых процессов в целом и развития лёссообразования в эпоху последнего оледенения, в частности. Задачей данной статьи являются анализ данных о распространении, строении и условиях формирования позднеплейстоценовых лёссов и лёссовидных отложений НЗ и сопоставление основных этапов их накопления с глобальной хронологией, в частности, с изменениями содержания пыли в ледовых кернах Антарктиды. Интересным аспектом является также исследование современных особенностей эоловых процессов на территории НЗ.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Около 99% площади архипелага НЗ приходится на наиболее крупные острова (Северный, Южный и Стюарт), расположенные в юго-западной части Тихого океана между 34° и 47° ю.ш. (рис. 1). Вдоль горного хребта Южных Альп на Южном острове НЗ проходит граница Австралийской и Тихоокеанской литосферных плит; в юго-восточной части Северного острова ее продолжает рифтовая зона Хикуранги (New Zealand Atlas, 1976). В современных условиях в этой зоне сохраняется высокая активность тектонических и вулканических процессов. В центральной части Северного о-ва расположены обширное Вулканическое плато и горные массивы, созданные риолитовым и андезитовым вулканизмом. На севере острова выделяется область базальтового вулканизма меньших размеров.

Рис. 1.

Основные черты рельефа Новой Зеландии и объекты, упоминаемые в тексте.

Fig. 1. The main relief features of New Zealand and sites mentioned in the text.

В целом высокие абсолютные отметки рельефа Новой Зеландии отражают активное тектоническое поднятие, которое достигает наибольших скоростей (15–20 мм/год) в центральной части Южных Альп (Williams, 1991). Более 75% территории НЗ лежит выше 200 м над у. м. (рис. 1). Западную часть Южного о-ва занимает почти непрерывная горная цепь Южных Альп со средними отметками более 1500 м; многие ее вершины поднимаются выше 3000 м. Более низкие горные цепи продолжают эту ось в южной части Северного о-ва. Около 50% территории НЗ имеет горный рельеф с крутыми склонами и большой глубиной расчленения, 20% – холмистый и низкогорный рельеф, и 30% площади занято плоскими или волнистыми равнинами (New Zealand Atlas, 1976).

Большая часть горного и холмистого рельефа НЗ сформирована на легко размываемых грау-вакках, сланцах, аргиллитах, известняках, и только на северо-западе и на юго-западе Южного о-ва имеются выходы прочных кристаллических пород. В целом скорости эрозии на территории НЗ очень высоки. У подножий хребтов, сложенных граувакками, формируются обширные конуса выноса и предгорные шлейфы, и примыкающие к ним равнины обычно покрыты мощными щебнисто-галечными толщами. Иная картина наблюдается только на севере Северного о-ва, но и там глубоко выветрелые отложения осадочного чехла подвержены интенсивным оползневым и эрозионным процессам (Ballance, Williams, 1982).

Основным источником кварцевых зерен в НЗ служат граувакковые породы, слагающие около 1/3 ее территории (New Zealand Atlas, 1976). Хотя в составе этих пород прослеживаются определенные провинциальные различия, их широкое распространение и возможность повторной мобилизации материала сильно затрудняют реконструкции источников и направлений эолового переноса. Тем не менее исследования минерального состава лёссов Южного о-ва НЗ (Raeside, 1964) показали, что в целом он отражает региональные особенности состава коренных пород горной цепи Южных Альп и блоковых массивов в районах Отаго и Саутленд. В Южных Альпах преобладают граувакковые песчаники, в горах Отаго – метаморфические породы, а в массивах Саутленда значительную роль играют магматические породы (граниты, диориты, туфы) и гнейсы (New Zealand Atlas, 1976). В первой минералогической провинции кварц и полевой шпат (плагиоклаз) содержатся в лёссе приблизительно в равных долях и составляют около 90% первичных минералов. Во второй провинции эти минералы составляют 70–80% при более высоком содержании слюд (до 7% первичных минералов) и акцессорных минералов. Минеральный состав лёссов третьей провинции значительно более разнообразен и отличается от первых двух групп также более высоким содержанием полевых шпатов, которое может превышать 60% от общего количества первичных минералов (Raeside, 1964). Таким образом, все лёссы НЗ отличаются по минеральному составу от типичных лёссов в понимании Л.Б. Рухина (1969) значительно более низким содержанием кварца.

НЗ находится в пределах области западного переноса Южного полушария, расположенной между 70° и 30° ю.ш. Для этих широт характерны устойчивые и сильные западные ветры, которые насыщаются влагой при пересечении обширных пространств океана и имеют умеренные температуры. Основные черты климата НЗ формируются в процессе взаимодействия этих воздушных потоков и высоких субмеридиональных горных цепей архипелага. Среднегодовые температуры воздуха на территории НЗ составляют от 15.5°С на севере Северного о-ва до 10°С на южной оконечности Южного о-ва (Norton et al., 1986). Сезонные экстремумы температур, зафиксированные в НЗ, составляют +42°С и –20°С; оба эти значения отмечены на востоке Южного о-ва. Даже в самых холодных районах НЗ, как горных, так и равнинных, ночные температуры редко понижаются до –10°, и даже в наиболее холодные месяцы дневные температуры крайне редко бывают отрицательными (Norton et al., 1986).

Среднегодовая сумма осадков в открытом океане в новозеландском регионе близка к 1200 мм (Chinn, 1979). На территории НЗ осадки сильно варьируют. Наибольшее количество осадков выпадает на западных склонах основных горных хребтов, где сумма осадков обычно превышает 1500 мм/год и достигает 12 000 мм/год в узком высотном поясе вдоль наиболее высокой центральной части Южных Альп (Chinn, 1979). К востоку от горных цепей образуется отчетливо выраженная “орографическая тень”, занимающая около 2/3 ширины Южного о-ва, где осадки составляют менее 1200 мм/год, а местами – только 300–350 мм/год. В целом выпадение осадков не отличается выраженной сезонностью, однако для восточных склонов гор весной и летом характерны сильные теплые иссушающие ветры типа фена. В летний период там возникает общий дефицит влаги и обычны засухи.

Растительность НЗ до вмешательства человека была представлена влажными полидоминантными вечнозелеными лесами. Лесные формации НЗ традиционно объединяются в две основные группы: хвойно-широколиственные (т.е. подокарпово-вечнозеленые) и южнобуковые леса (Nothofagus spp.). Обе группы формаций принадлежат к гумидному приокеаническому суббореальному типу ландшафтов (Исаченко, Шляпников, 1989). В целом леса из южного бука в НЗ занимают климатически менее благоприятные местообитания по сравнению с подокарпово-вечнозелеными лесами: они сосредоточены в более прохладных южных районах, обычно образуют верхнюю границу леса в горах и выше по склону сменяются злаковыми кочкарными ассоциациями (туссоками) (McGlone, 1988). Там, где верхняя граница леса образована подокарпово-вечнозелеными лесами, выше их находятся пояс субальпийских кустарников и пояс туссоков, сформированных в основном видами рода Chionochloa. В формировании этих открытых сообществ участвуют также многочисленные представители разнотравья и кустарники (McGlone, 1988). В настоящее время леса на большей части территории НЗ сведены и либо заменены сеяными лугами, промышленными лесопосадками (в вулканических районах, непригодных для выпаса скота по геохимическим показателям), либо (на севере страны) полями.

ОСОБЕННОСТИ ЛЁССОВИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Термин “лёсс” в НЗ традиционно применяется расширительно и нередко используется для обозначения любых тонкозернистых эоловых отложений (от фракции тонкого песка и мельче), независимо от их текстуры или плотности, содержания карбоната кальция, органических веществ и минерального состава, за исключением только дюнных песков, где частицы транспортируются главным образом путем сальтации (Cowie, 1964; Raeside, 1964; Palmer, Pillans, 1996; Eden, Hammond, 2003). В “классическом” понимании, принятом в советской и российской литературе, лёсс – это порода, в которой более 50% частиц имеют размеры от 0.01 до 0.05 мм. Л.Б. Рухин в “Учении об осадочных породах” (1969) писал, что лессы “высокопористы (42–50%), имеют резко выраженные просадочные свойства, часто карбонатны, в основном сложены кварцем (70–80%), полевыми шпатами (20–30%) и кальцитом. Для типичных лёссов характерно отсутствие слоистости” (Рухин, 1969, с. 205–206). Лёссы же НЗ в большинстве случаев плотные, с четкими вертикальными отдельностями и менее отчетливыми границами слоев; обычно они имеют низкую проницаемость и содержат от 15 до 25% глинистых частиц (Raeside, 1964; Yates et al., 2018). За редким исключением, лёссы в НЗ не содержат карбонатов. Карбонатные конкреции в лёссах изредка встречаются только в наиболее сухих районах на востоке Южного о-ва (в районе Тимару и на п-ове Банкс). В долине р. Уаитаки на юге Тимару, где годовая сумма осадков не превышает 500 мм, нижние горизонты почв местами содержат небольшое количество свободной извести (Raeside, 1964).

По происхождению лёссовидные отложения в НЗ подразделяются на три основных типа. На юге Северного о-ва наиболее распространены так называемые “горные”, или “флювиальные”, лёссы. Эти отложения генетически тесно связаны с аллювием. Предполагается, что они сформировались в прохладных стадиальных условиях за счет выдувания тонкозернистых частиц из обсыхающих отложений многорукавных русел, слабо закрепленных растительностью, и их последующей аккумуляции на поверхностях террас (Cowie, 1964; Palmer et al., 1989).

В центральной части Северного о-ва распространены так называемые “пепловые лёссы”, переслаивающиеся с тефрами и включающие в себя большое количество вулканического стекла (Smalley, 1995; Eden, Hammond, 2003). В целом вулканическое стекло распределено в лёссах НЗ широко, но неравномерно. В лёссах последнего оледенения его содержания значительно выше, чем в более древних лёссах. Частицы вулканического пепла в лёссах наиболее редки на юге Южного о-ва; в северном направлении их количество резко возрастает, и на севере острова, в районе Марлборо, вулканическое стекло местами преобладает в легкой минеральной фракции лёсса. В лёссе из района Уаирарапа на юге Северного о-ва доля вулканического стекла составляет 1–2% от общего состава минералов (Raeside, 1964).

Наконец, на юге Северного о-ва и к востоку от главного водораздела на Южном о-ве НЗ широко развиты “гляциальные” лёссы, т.е. собственно лёссы в привычном для нас понимании – породы эолового генезиса с высоким содержанием алеврита, более однородные по механическому составу и в меньшей степени связанные с местными процессами дефляции и перевевания алевритовой фракции аллювия или с вулканической деятельностью. Первым исследователем, объяснившим образование лёссов в Тимару, на п-ове Банкс и в других районах Южного о-ва НЗ аккумуляцией переносимой ветром пыли в условиях холодного и сухого климата ледниковых эпох, был Дж. Хардкастл (J. Hardcastle): уже в конце XIX века он пришел к выводу, что изменения текстуры и других свойств лёссовых отложений, наблюдаемые в разрезах, отражают изменения климата за период их накопления и указывают на наличие перерывов в этом процессе (Fagg, Smalley, 2019).

В западных районах обоих главных островов НЗ как площади распространения, так и мощности лёссовидных отложений значительно меньше, чем в восточных (Raeside, 1964; Milne, Smalley, 1979; Yates et al., 2018; Yates, Fenton, 2019). Тем не менее четко разграничить названные выше разновидности лёссов НЗ невозможно из-за существования постепенных переходов между ними.

ЛЁССЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ В ЭПОХУ ПОСЛЕДНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Ландшафтно-климатические условия формирования. Ледниковая эпоха позднего плейстоцена в НЗ получила название отира. Выделяются две главные фазы развития оледенения – ранняя, в целом соответствующая МИС 4 (ранний пленигляциал), и поздняя (МИС 2, поздний пленигляциал). Эти стадии разделены длительным относительно теплым интервалом, сопоставляемым с МИС 3 по шкале SPECMAP (Imbrie et al., 1984). Исследования наиболее полных и надежно датированных осадочных серий из разных районов НЗ (Alloway et al., 2007) позволили выделить основные климатические фазы внутри позднего пленигляциала. Наиболее холодная фаза, включавшая в себя максимум последнего оледенения, продолжалась с 28 до 18 тыс. кал. л. н. и включала в себя интервал с менее устойчивыми и несколько более теплыми условиями 27–21 тыс. кал. л. н. Поздняя фаза оледенения, 18–11.6 тыс. кал. л. н., включала в себя интерстадиальное потепление ~14.8–13.5 тыс. кал. л. н. и заключительное похолодание позднеледниковья 13.5–11.6 тыс. кал. л. н. (Alloway et al., 2007).

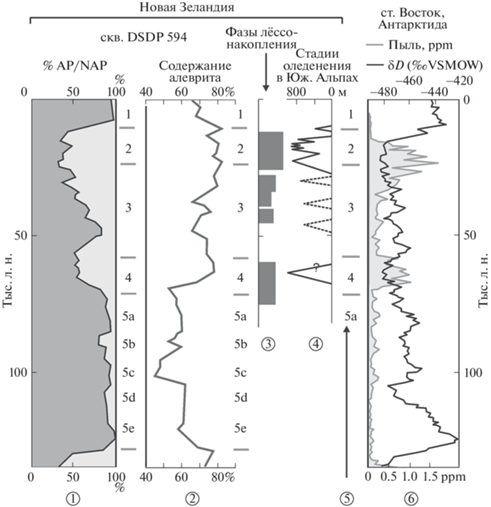

Глубокое похолодание в МИС 4 приводило к значительной деградации лесов, которые в теплых климатических условиях МИС 5 почти полностью покрывали территорию НЗ. Исследования колонки глубоководных морских осадков DSDP 594, отобранной в 250 км к востоку от побережья Южного о-ва НЗ (рис. 1), показали, что доля пыльцы трав и кустарничков в спектрах раннего пленигляциала превышала 50% (Heusser, van de Geer, 1994) (рис. 2). Распространению открытых ландшафтов в это время способствовали сокращение осадков и усиление ветров (Shulmeister et al., 2004). По положению снеговой линии в горах НЗ установлено, что площадь оледенения в раннем пленигляциале была больше, чем в позднем (Ono et al., 2004). В главной ледниковой области НЗ, в Южных Альпах, снижение снеговой линии в раннем отира достигало 970–1050 м (Shulmeister et al., 2004). Как и в современных условиях, снеговая граница повышалась с запада на восток и менее заметно – с юга на север, обнаруживая тесную связь развития оледенения с распределением атмосферных осадков.

Рис. 2.

Основные палеогеографические данные о ландшафтно-климатических изменениях на территории Новой Зеландии в эпоху последнего оледенения. 1 – соотношение пыльцы деревьев и кустарников (АР) и трав и кустарничков (NAP) в донных осадках, по данным изучения глубоководной колонки DSDP 594 (Heusser, van de Geer, 1994); 2 – содержание фракции алеврита в осадках, по скв. DSDP 594 (Heusser, van de Geer, 1994); 3 – основные фазы накопления лёссов в Новой Зеландии (Alloway et al., 1992; Palmer, Pillans, 1996; Shulmeister et al., 2004); 4 – стадии оледенения в Южных Альпах (Shulmeister et al., 2004), для максимумов поздних стадий показано снижение снеговой линии (Denton et al., 1999); 5 – стадии морской изотопно-кислородной шкалы SPECMAP (Imbrie et al., 1984); 6 – содержание пыли и дейтерия в ледяном керне со станции Восток в Антарктиде (Котляков, Лориус, 2000).

Fig. 2. The main paleogeographic data on landscape and climate changes in New Zealand during the Last Glaciation. 1 – Ratio of arboreal and non-arboreal pollen (AP/NAP) in bottom sediments, according to the study of the deep-sea core DSDP 594 (Heusser and van de Geer, 1994); 2 – Content of silt fraction in sediments, according to DSDP 594 (Heusser and van de Geer, 1994); 3 – Main phases of loess accumulation in New Zealand (Alloway et al., 1992; Palmer and Pillans, 1996; Shulmeister et al., 2004); 4 – Stages of glaciation in the Southern Alps (Shulmeister et al., 2004), snowline depression is indicated for the later stages (Denton et al., 1999); 5 – Marine oxygen isotope stages of the SPECMAP stack (Imbrie et al., 1984); 6 – Dust and deuterium contents in the ice core from Vostok station in Antarctica (Kotlyakov and Lorius, 2000).

Согласно палеоботаническим данным (McGlone, 1988), во время длительного интерстадиала, соответствующего МИС 3, в НЗ в условиях прохладного климата широко распространялись леса из южного бука (Nothofagus menziesii), близкие к современным лесам субальпийского пояса. Верхняя граница этих лесов проходила значительно ниже современной. В конце этого интервала в растительном покрове возрастала роль кустарников из семейства подокарповых, что, возможно, отчасти было связано с усилением ветров (McGlone et al., 1993).

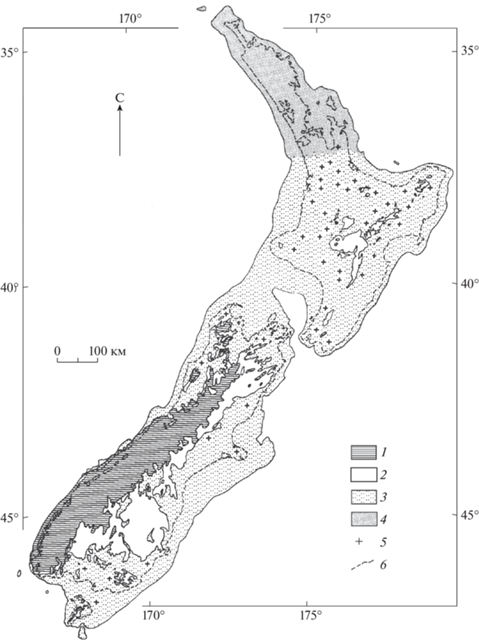

Палинологические исследования показывают, что в позднем пленигляциале на территории НЗ, за исключением ее северной, субтропической части, преобладала травянисто-кустарниковая растительность (McGlone, 1988; Heusser, van de Geer, 1994; и др.) (рис. 3). Небольшие лесные массивы и отдельные группы деревьев сохранялись только в наиболее благоприятных защищенных местообитаниях, а на юго-востоке Южного о-ва древесная растительность отсутствовала полностью, и широко распространялись злаково-разнотравные ассоциации. В позднем пленигляциале (оледенение позднее отира) ледники в Южных Альпах образовали почти непрерывную полосу шириной около 100 км и длиной около 700 км (рис. 3). По депрессии снеговой линии в горах установлено, что в интервале 25–20 тыс. 14С л. н. (29–24 тыс. кал. л. н.) среднегодовая температура в НЗ была приблизительно на 5°С ниже современной (Ono et al., 2004; Shulmeister et al., 2004). Такая реконструкция подтверждается оценками по палеоботаническим данным (McGlone et al., 1993) и по составу фауны жесткокрылых (Marra et al., 2004).

Рис. 3.

Растительность и максимальное распространение оледенения на территории Новой Зеландии в позднем пленигляциале (по McGlone, 1988). 1 – распространение оледенения, 2 – альпийская растительность, 3 – кустарниковые и травянистые сообщества, 4 – хвойные и вечнозеленые смешанные леса, 5 – мелкие изолированные участки лесов, 6 – современная береговая линия.

Fig. 3. Vegetation composition and the maximum spread of glaciation in New Zealand in the Late Pleniglacial (after McGlone, 1988). 1 – glaciated area, 2 – alpine vegetation, 3 – shrub and herbaceous communities, 4 – coniferous and evergreen mixed forests, 5 – small isolated areas of forests, 6 – modern coastline.

Изучение изотопного состава льда по керну со станции Восток в Антарктиде показало, что температура воздуха на поверхности ледника в это время была ниже современной на 11°С (Котляков, Лориус, 2000) (рис. 2). Таким образом, при общем похолодании в ледниковую эпоху позднего плейстоцена термический градиент между полюсом и экватором значительно превышал современный, что приводило к активизации западного переноса (Shulmeister et al., 2004). Об усилении западного переноса в позднем пленигляциале свидетельствуют также высокие содержания кварцевых песчаных зерен эолового происхождения в глубоководных морских отложениях этого времени, например, в скв. Р69 на Чатамском поднятии, в 115 км от юго-восточного побережья Северного о-ва НЗ (Nelson et al., 2000), и пылеватых частиц в скв. PS75/100-4, в 400 км от восточного побережья Южного о-ва НЗ (Wu et al., 2021) (рис. 1). Площадь морского оледенения вокруг Антарктиды в это время значительно расширялась, что вызывало сокращение испарения с поверхности океана и смещение области западного переноса к северу (Shulmeister et al., 2004).

В НЗ эти процессы приводили к усилению ветров юго-западных румбов, к общему сокращению поступления атмосферных осадков, увеличению неравномерности их распределения по территории архипелага и учащению засух и заморозков. Понижение уровня моря до отметки –120 м в МИС 2 в целом способствовало росту континентальности климата, а осушенные территории шельфа (рис. 3) служили дополнительными источниками песчаного и пылеватого материала. Активизации эоловых процессов на территории НЗ способствовали безлесность территории и разреженность растительного покрова. В МИС 2 эоловые процессы приобретали значительно больший размах, чем в МИС 4. Этот вывод справедлив для всех областей суши внетропической области Южного полушария (Борисова, 2007, 2008) и соответствует изменениям содержания пыли в ледяном керне со станции Восток в Антарктиде (Котляков, Лориус, 2000) (рис. 2). Тем не менее сравнение химического и изотопного состава пыли из НЗ и из антарктических ледяных кернов (Koffman et al., 2021) показало, что основными источниками поступления пыли в Восточную Антарктиду были Патагония, Огненная Земля, западная часть Аргентины и вулканы Западно-Антарктического рифта, тогда как вклад НЗ был незначительным.

Исследования глубоководных морских осадков в новозеландском регионе (Heusser, van de Geer, 1994; Nelson et al., 2000; Wu et al., 2021) свидетельствуют о том, что в ледниковых условиях (МИС 4 и 2) вынос мелкообломочного терригенного материала с суши НЗ резко возрастал (рис. 2). Геохимическое изучение донных осадков в юго-западной части Тихого океана, к востоку от НЗ, показало, что они близки по составу к тонкозернистым отложениям, распространенным на обоих островах архипелага, что говорит о значительной роли НЗ как источника пылеватых частиц (Koffman et al., 2021). По данным комплексных исследования отложений, вскрытых глубоководной скважиной PS75/100-4 (рис. 1), удельная скорость аккумуляции минеральных частиц, поступавших с суши НЗ, за ~410 тыс. лет, охваченных разрезом, составила в среднем 0.20 г на см2 за тысячу лет, причем в ледниковые фазы скорость аккумуляции пыли превосходила межледниковые показатели в 3–4 раза (Wu et al., 2021). Признаком активизации эрозионных процессов на территории НЗ в пленигляциале служит также присутствие в морских осадках этого времени пыльцы Brassospora, переотложенной из неогеновых отложений (McGlone, 2001).

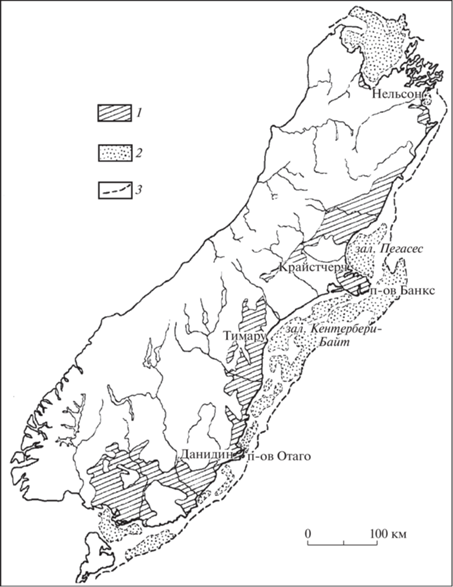

Источники, распространение и мощности лессов. По современным оценкам, лёссы и лёссовидные отложения покрывают около 10% территории НЗ (Eden, Hammond, 2003; Yates et al., 2018). Лёссовые покровы наиболее развиты на низменностях, холмистых предгорных равнинах и террасах в южной части Северного о-ва и на Южном о-ве НЗ к востоку от Южных Альп (Newnham et al., 1999). На востоке Южного о-ва лёссы образуют более или менее сплошной чехол, толщина которого изменяется в широком диапазоне (от 30 см до 7 м и более) при средней мощности около 120 см (Raeside, 1964). В настоящее время лёссы мощностью ≥30 см покрывают более 10 тыс. км2 на Южном о-ве НЗ (рис. 4). На юге равнин Кентербери, в полосе вдоль восточных подножий Южных Альп и на п-ове Банкс мощность лёссов превышает 3 м (Yates, Fenton, 2019) и местами достигает 20 м (на низменностях, лежащих к югу от Тимару) и даже 40 м (на п-ове Банкс) (Yates et al., 2018). Первоначальное распределение мощностей лёссов трудно оценить, так как их накопление происходило на неровной поверхности, а процессы эрозии и переотложения протекали как одновременно с аккумуляцией, так и после образования каждого слоя.

Рис. 4.

Распространение лёссов на Южном о-ве Новой Зеландии (по Raeside, 1964). 1 – лёссовый покров мощностью >30 см; 2 – наиболее пологие участки шельфа (с уклоном 2 м/км и меньше); 3 – приблизительная граница осушенного шельфа в максимальную стадию последнего оледенения.

Fig. 4. Distribution of loess in the South Island of New Zealand (after Raeside, 1964). 1 – loess cover >30 cm thick; 2 – the most gentle sections of the shelf with a slope of 2 m/km or less; 3 – approximate boundary of the exposed shelf during the Last Glacial Maximum.

Подробные исследования лёссовых отложений Южного о-ва НЗ, проведенные Дж. Рисайдом (Raeside, 1964), позволяют проследить основные тенденции в распределении лёссов. Так, их мощности существенно возрастают вблизи долин крупных рек, и, следовательно, важным источником материала для формирования лёссов, залегающих в непосредственной близости от рек восточного побережья Южного о-ва, являлись русловые и пойменные отложения. Кроме того, повышенные мощности лёссов прослеживаются в полосе шириной 10–15 км вдоль побережья острова. На расстоянии более 30 км от обильных источников первично аллювиального алевритового материала мощности лёсса на одном и том же расстоянии от современного побережья более или менее постоянны. На побережье п-ова Банкс на склонах, защищенных от поступления алеврита с запада, из внутренних районов острова, мощность лёссовых отложений местами превышает 7.5 м. Исходя из этого, Дж. Рисайд (Raeside, 1964) пришел к выводу, что важным источником лёссового материала была полоса континентального шельфа, осушавшаяся во время регрессии океана в ледниковую эпоху.

В максимальную стадию последнего оледенения (МИС 2), когда снижение уровня океана составляло около 120 м, береговая линия на юге Кентербери смещалась примерно на 50 км, а на побережье Отаго – на 30 км (см. рис. 3 и 4). Согласно оценкам Б. Коффман с соавторами, в максимум последнего оледенения площадь равнин Кентербери возрастала на 30 тыс. км2, т.е. приблизительно в пять раз; в провинции Саутленд и в южном Отаго площадь приморских равнин увеличивалась на 45 тыс. км2, т.е. почти в восемь раз (Koffman et al., 2021). На осушенной пологой части шельфа во время регрессии находились продолжения современных меандрирующих и разветвленных русел рек, и их широкие днища с аллювиальными отложениями, слабо закрепленными растительностью, служили обильными источниками алевритового и тонкопесчаного материала при формировании покрова лёссов на прилегающих низменностях. На современных равнинах Кентербери в основном находятся верхние, проксимальные части обширных конусов выноса этих перигляциальных рек с более крупными наносами, тогда как дистальные части конусов выноса с более тонкозернистыми наносами в настоящее время лежат ниже уровня моря. В эпоху последнего оледенения они представляли собой важный источник лёссового материала. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что для лёссов позднего пленигляциала в целом характерны более высокое содержание физической глины и меньшая плотность, чем для лёссовидных отложений послеледникового возраста, включая и современные (Raeside, 1964).

Помимо широкого развития лёссонакопления, активизация эоловых процессов в ледниковую эпоху позднего плейстоцена привела к формированию крупных песчаных дюн в ряде прибрежных районов НЗ. Наиболее известны дюны так называемой фазы копутароа (Cowie, 1963), расположенные вблизи юго-западного побережья Северного о-ва НЗ в провинции Манавату. В одном из местонахождений в толще дюнных песков был обнаружен прослой торфа, по которому получена 14С-датировка 35 000 ± 1700 л. н. (Fleming, 1972). Состав пыльцы в торфе свидетельствует о прохладном климате этого времени. Нередко внутри дюн прослеживается горизонт пепла окотере с возрастом около 22 тыс. 14С лет. Местами дюнные пески перекрывают характерные слои щебнистых отложений, возраст которых оценивается по геолого-геоморфологическим данным в 18–23 тыс. лет (Fleming, 1972).

Ранее считалось (Cowie, 1963; Fleming, 1972), что эти дюны не могли образоваться путем перевевания пляжевых песков, поскольку уровень моря в максимум оледенения был значительно ниже современного, и полоса пляжей находилась на расстоянии нескольких десятков километров от современного положения дюн фазы копутароа. Поэтому и Дж. Коуи, и К. Флеминг считали более вероятным формирование дюн из песчаных частиц, поступавших за счет дефляции из аллювиальных наносов в широких днищах многорукавных перигляциальных рек во время оледенения отира. Особенно быстро этот процесс мог развиваться тогда, когда происходило врезание русел в такие отложения и, как следствие, снижение уровня грунтовых вод и обсыхание рыхлых аллювиальных наносов, почти не закрепленных растительностью.

Тем не менее анализ состава тяжелой минеральной фракции и степени окатанности песчаных зерен из дюн фазы копутароа, из современного аллювия и из прибрежно-морских дюн голоценового возраста (Shepherd, 1985) показал, что песок, образующий дюны этой генерации, по крайней мере, частично происходит из морских, а не аллювиальных осадков. Было проведено сравнение трех разновидностей песков: из дюн фазы копутароа (как под горизонтом пепла окотере, так и над ним); из современного аллювия ближайших рек (Манавату, Охау и Рангитикеи); из голоценовых прибрежных дюн в этом же районе. Сравнение показало, что при довольно значительных вариациях внутри всех трех категорий, пески из современных (голоценовых) береговых дюн и из дюн копутароа очень близки по содержанию тяжелой минеральной фракции, тогда как в аллювиальных песках ее доля значительно ниже (обычно менее 0.5%). Тяжелые минералы в дюнных песках представлены в основном роговой обманкой, гиперстеном и авгитом. Предполагается, что эти минералы происходят из районов Таранаки и Центрального Вулканического плато, где они встречаются в изобилии (Shepherd, 1985): тяжелые минералы были вынесены оттуда реками в виде песка и поступили на побережье в районе Хоровенуа с вдольбереговым потоком наносов. Гипотеза о первичном береговом происхождении дюн фазы копутароа подтверждается также степенью окатанности песчаных зерен: по этому показателю они почти идентичны современным прибрежным дюнам и резко отличаются от менее окатанных аллювиальных отложений в том же районе (Shepherd, 1985).

Перевевание песков береговых дюн, в свою очередь, служило дополнительным источником алевритового материала для лёссообразования в эпоху последнего оледенения, что подтверждается присутствием фрагментов спикул морских губок в лёссах (Raeside, 1964). Вблизи побережья такие фрагменты более многочисленны, хотя их количество редко превышает несколько штук на тысячу минеральных частиц. По мере удаления от берега количество обломков спикул губок постепенно уменьшается, и на расстоянии свыше 30 км от современной береговой линии они редко встречаются в лёссе. Размеры обломков спикул губок в лёссе также сокращаются с удалением от берега. Так, например, в лёссах на побережье п-ова Отаго длина этих фрагментов достигает 0.25 мм, а на расстоянии около 30 км от берега не превышает 0.08 мм (Raeside, 1964). Некоторые обломки сильно разрушены; вероятно, они подвергались длительному истиранию либо еще на континентальном шельфе, либо при последующей субаэральной переработке морских осадков. Спикулы губок легко растворяются в почвенных растворах и поэтому обычно отсутствуют в почвах, сформированных на лёссах. Их присутствие и распределение в лёссах показывает, что материал, слагающий лёссы позднего пленигляциала, частично происходит из морских отложений (т.е. с осушенного шельфа, пляжей и береговых дюн).

Основные этапы формирования лёссов. Стратиграфические, геоморфологические и тефрохронологические исследования, применение различных методов датирования (термо- и оптико-люминесцентного, палеомагнитного, аминокислотного и др.) и анализ свойств лёссов, несущих потенциальную палеоклиматическую информацию (гранулометрического состава, магнитной восприимчивости, содержания аэрозольного кварца и т.п.), позволяют определить позиции лёссовых горизонтов внутри межледниково-ледникового цикла и провести их корреляцию со стадиями морской кислородно-изотопной шкалы (Eden et al., 1992; Pillans et al., 1993; Almond, 1996; Almond et al., 2001; и др.). Достоверно установлено (Raeside, 1964; McCraw, 1975; Almond et al., 2020; и др.), что наиболее значительные покровы лёссов в НЗ сформировались в течение последней ледниковой эпохи.

Главный пик аккумуляции богатых кварцем пылеватых наносов австралийского происхождения на Северном о-ве НЗ приходился на поздний пленигляциал – МИС 2 (Alloway et al., 1992). Прослеживается также более ранний максимум активности такого переноса, предположительно сопоставляемый с МИС 4. В теплые фазы климатического макроцикла процессы почвообразования превалировали над процессами лёссонакопления (Palmer, Pillans, 1996). На юге Северного о-ва в пределах последней ледниковой эпохи выделяются три основные фазы лёссонакопления: пореуа (80–60 тыс. л. н.), рата (40–30 тыс. л. н.) и охакеа (25–10 тыс. л. н.) (Shulmeister et al., 2004). По толще лёссов, залегающих на поверхности террас р. Уаирарапа, получена серия дат методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ): для лёсса пореуа возраст составил 75–78 тыс. л. н., для лёсса рата – около 30 тыс. л. н. (Formento-Trigilio et al., 2002). Результаты ОСЛ-датирования подтвердили принадлежность лёсса охакеа к позднему пленигляциалу (МИС 2) (Wang et al., 1998; и др.). На Южном о-ве НЗ для более древнего горизонта лёсса, соответствующего раннему пленигляциалу (МИС 4), были получены термолюминесцентные датировки в интервале от 70.0 до 73.7 тыс. л. н. (Shulmeister et al., 2004).

Основной, верхний горизонт лёсса охакеа (“лёсс 1”) на территории НЗ прослеживается наиболее уверенно, так как в нижней трети этого горизонта залегает слой пепла окотере формации кавакава (Eden, Froggatt, 1988; Shulmeister et al., 1999; Berger et al., 2001). Тефра кавакава представляет собой продукт особенно мощного эксплозивного извержения, которое произошло в вулканической области Таупо 22.6 тыс. 14С л. н. (около 25 тыс. кал. л. н.) (Froggart, Lowe, 1990). Эта тефра широко распространена на всей территории НЗ, а также к востоку от архипелага – в глубоководных морских осадках и на о-вах Чатам (Landscape and Quaternary…, 2016). В бассейне р. Уонгануи, протекающей вдоль западной окраины Вулканического плато, пепел окотере образует довольно мощный прослой в нижней части горизонта лёсса охакеа; он также местами прослеживается в толщах дюнных песков и в переработанном состоянии встречается в аллювиальных отложениях (Cowie, 1964; Pillans et al., 1993). Спорово-пыльцевой анализ осадков, вмещающих пепел окотере, показывает, что во время их формирования в этом регионе, расположенном на юго-западе Северного о-ва НЗ, даже вблизи современного уровня моря господствовала безлесная травянисто-кустарниковая растительность, близкая к современным субальпийским сообществам (Pillans et al., 1993).

Таким образом, комплексные исследования лёссовых отложений на территории НЗ позволили выявить следующие основные этапы активизации эоловых процессов: 1) с 75 до 55 тыс. л. н. (более вероятно – с 75 до 60 тыс. л. н.); 2) 45–40 тыс. л. н. (преимущественно на Южном о-ве); 3) этап с пиком около 30 тыс. л. н. (преимущественно на Северном о-ве); 4) этап, включавший в себя весь поздний пленигляциал (МИС 2) и завершившийся 17–12 тыс. кал. л. н. (Alloway et al., 1992; Palmer, Pillans, 1996; Shulmeister et al., 2004) (рис. 2). Развитию процессов лёссонакопления способствовали повышенные скорости ветра и разреженный растительный покров, причем некоторые исследователи считают определяющим именно второй фактор (Shulmeister et al., 2004).

СОВРЕМЕННОЕ ЛЁССООБРАЗОВАНИЕ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Развитие процессов ветровой эрозии в НЗ в настоящее время обусловлено как климатическими, так и почвенными факторами в сочетании с антропогенным воздействием – вырубкой лесов и деградацией растительности в ряде регионов страны вследствие перевыпаса скота и распашки земель. В НЗ широко распространены слабо агрегированные почвы легкого гранулометрического состава (песчаного и алевритового), подверженные быстрому разрушению при интенсивной культивации (Basher, Painter, 1997). В настоящее время ветровая эрозия затрагивает около 5% Северного о-ва НЗ и наиболее интенсивно развивается в трех основных геолого-геоморфологических ситуациях: на подвижных не закрепленных растительностью береговых дюнах на северо-западном и юго-западном побережье (районы Нортленд и Манавату); в центральной части острова на склонах с покровом вулканического пепла на высотах более 700 м, где растительность разрежена из-за низких температур и часты сильные ветры; на востоке острова в области распространения аргиллитов с покровом лёссов и на аллювиальных террасах с бедными почвами, для которых обычен летний дефицит влаги (Basher, Painter, 1997).

На Южном о-ве ветровая эрозия распространена значительно шире и охватывает приблизительно 20% его площади. Ей наиболее подвержены обширные аллювиальные равнины и склоны с покровом лёссов в сезонно сухих восточных районах острова (Кентербери, Марлборо, Отаго и Саутленд) с низким общим количеством осадков и сильными ветрами, а также крупные межгорные депрессии и террасы с покровом лёссов, сухие горные склоны и моренные поля во внутренних частях Отаго, Кентербери и Саутленда со значительным летним дефицитом влаги в почвах (Salter, 1984). Источниками пылеватых частиц служат также морены, озерные и флювиогляциальные отложения в субальпийском и альпийском поясах Южных Альп. В верхнем поясе гор мобилизации пылеватого материала, подготовленного нивальными процессами, способствуют частые переходы температуры через ноль в течение суток и образование в грунте кристаллов льда, разрушающих поверхностную корочку и почвенные агрегаты (Salter, 1984).

Данные наблюдений в долинах рек с многорукавными руслами и обильными наносами, не закрепленными растительностью, показывают, что лёссонакопление в них продолжается и в современных условиях, хотя скорости этого процесса значительно ниже, чем в последнюю ледниковую эпоху. Так, на террасах в долине р. Ракаиа в Кентербери аккумуляция лёссового материала началась в послеледниковое время (около 15 ± 2 тыс. кал. л. н.) и продолжалась в течение всего голоцена (Berger et al., 1996). Средняя скорость аккумуляции за первую половину голоцена (11.7–5.49 тыс. кал. л. н.) составила здесь 0.22 ± 0.07 мм/год (Berger et al., 1996). В приустьевой области р. Хааст на западном побережье Южного о-ва НЗ на приморских дюнах с возрастом около 6.5 тыс. лет сформировался покров лёссовидных отложений, достигающий наибольшей мощности – до 55 см – вблизи русла реки (Eger et al., 2010). Расчетная скорость накопления этих осадков сокращается по направлению преобладающих юго-западных ветров с 0.05 мм/год до 0.04 мм/год в 200 м от русла р. Хааст и до 0.03-0.02 мм/год на расстоянии 1 км от него (Eger et al., 2010).

Современное формирование лёссовидных отложений происходит главным образом в результате выноса тонких частиц из близлежащих источников, и такие отложения обычно менее однородны по гранулометрическому составу, чем “гляциальные” лёссы НЗ, и содержат меньше алевритовой фракции (Raeside, 1964). На равнинах Кентербери современная аккумуляция лёссовидных отложений с высоким содержанием фракции тонкозернистого песка наблюдается на расстоянии до 8–10 км от источников выноса тонких частиц (аллювиальных отложений) и большей частью происходит на террасах крупных рек с подветренной (южной) стороны от таких источников. Таким образом, эти современные лёссовидные отложения относятся к категории “флювиальных” лёссов НЗ. Еще одним важным источником мелко- и тонкопесчаного материала в современных условиях является полоса пляжей и береговых дюн, слабо закрепленных растительностью, особенно широкая на северо-западном и на юго-западном побережье Северного о-ва НЗ. По некоторым оценкам, современная ветровая эрозия в межгорных котловинах Южного о-ва НЗ сравнима по масштабам и значению с водной эрозией почв (McGowan, 1996).

Несмотря на приведенные выше геологические и минералогические данные, которые указывают на большую роль локальных и региональных источников (Raeside, 1964; New Zealand Atlas, 1976), в составе лёссов НЗ, безусловно, присутствует и дальнезаносный материал. Уже в начале прошлого века (Marshall, 1903) было установлено, что пыль из Австралии переносится сильными ветрами в НЗ через Тасманово море. Такая пыль имеет характерный красноватый оттенок, что связано с наличием на поверхности зерен кварца и других минералов пленок окислов, сформировавшихся в условиях аэробного субтропического выветривания (Shulmeister et al., 2004). Ветровой занос пыли из Австралии подтверждается находками пыльцы Casuarina в отложениях на территории НЗ, так как эта древесная порода не встречается в НЗ, а на территории Австралии обычна. О дальнезаносном эоловом происхождении осадков свидетельствует присутствие в них глинистых минералов (особенно каолинита) или зерен кварца на таких территориях, где эти минералы не характерны для коренных отложений (например, в районах распространения андезитов и базальтов на Северном о-ве НЗ) (Hesse, 1994). Кварцевые зерна песчаной и алевритовой размерности в глубоководных океанических осадках новозеландского региона за пределами воздействия береговых процессов и выноса аллювия также служат признаком дальнего эолового переноса (Hesse, 1994).

Процесс аккумуляции пыли из Австралии на территории НЗ продолжается и в современных условиях, причем иногда его проявления имеют катастрофический характер. Так, Х. Макгован (McGowan, 1996) приводит данное очевидцем описание выпадения пыли австралийского происхождения, которое произошло на юге НЗ в октябре 1928 г. Житель Уинтона (район Саутленд) сообщил, что днем, около четырех часов, неожиданно стало темно, и послышались мощные раскаты грома. Затем небо приобрело красноватый оттенок, и с него полились потоки грязи. Это продолжалось около 20 мин, после чего пошел обычный дождь, и атмосфера очистилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Своеобразие новозеландского региона в отношении развития эоловых процессов в целом и формирования лёссов в частности состоит в преобладании морского гумидного климата при сильных ветрах, характерных для области западного переноса Южного полушария, и в наличии разнообразных источников частиц алевритовой фракции, как отдаленных, так и местных, включая вулканический пепел. Тем не менее проведенный анализ палеогеографических и геохронологических данных показал, что в НЗ, как и в других регионах распространения лёссовидных отложений в Южном полушарии, накопление лёссов было связано преимущественно с холодными фазами климатических макроциклов, тогда как в теплые (межледниковые и межстадиальные) фазы превалировали процессы почвообразования (Raeside, 1964; Atlas…, 1992; Palmer, Pillans, 1996; Борисова, 2008; и др.).

Формирование покровов лёссов на территории НЗ в позднем плейстоцене происходило преимущественно в холодные интервалы последней ледниковой эпохи: в раннем пленигляциале (МИС 4), в фазы похолодания внутри длительного интерстадиала МИС 3 и в позднем пленигляциале (МИС 2). Причинами активизации эоловых процессов в новозеландском регионе были сдвиги области Западного переноса в экваториальном направлении при расширении площади морских льдов вокруг Антарктиды; рост скоростей ветров, вызванный увеличением меридионального термического градиента; широкое распространение безлесных (травянистых и кустарниковых) сообществ и низкая сомкнутость растительного покрова в условиях похолодания и сокращения осадков; общая активизация эрозионно/аккумулятивных процессов: формирование береговых дюн, многорукавных речных русел и предгорных конусов выноса с обильными наносами, не закрепленными растительностью; расширение источников алевритового материала за счет осушения шельфа при регрессии Мирового океана.

По данным комплексных исследований, в позднем плейстоцене на территории НЗ выделяются следующие этапы аккумуляции лёссов: 1) 80 (75)–(60) 55 тыс. л. н.; 2) 45–40 тыс. л. н. на Южном о-ве и 40–30 тыс. л. н. с пиком около 30 тыс. л. н. на Северном о-ве; 3) с 25 до 17–12 тыс. кал. л. н. Основные этапы лёссонакопления в раннем и позднем пленигляциале соответствуют стадиям наибольшего похолодания, реконструированным по изменениям доли дейтерия, и наибольшим содержаниям пыли в ледяном керне со станции Восток в Антарктиде, что демонстрирует их связь с глобальными климатическими изменениями. Продолжительный и сложно построенный этап активизации процессов формирования лёссов в пределах МИС 3, проявившийся сначала на Южном о-ве, а затем и на Северном о-ве, вероятно, в большей степени отражает региональные изменения в соотношении эрозионных и аккумулятивных процессов и развитии оледенения на территории НЗ.

В современных (межледниковых) условиях проявления эоловых процессов в НЗ сосредоточены в основном в пределах геоморфологически активных территорий – в районах распространения широких долин рек с ледниковым питанием, береговых песчаных дюн и на тех территориях, где нарушения растительности и почв оставляют поверхностные слои неконсолидированных отложений доступными для ветровой эрозии (дефляции). В то же время современную ландшафтную обстановку в НЗ нельзя рассматривать как типично межледниковую, несмотря на межледниковые климатические условия, так как широкомасштабное антропогенное воздействие (уничтожение лесов; нарушение сплошности травянистого покрова из-за интенсивного выпаса скота, в особенности овец; распашка склонов с легкими слабо связными почвами и т.п.) в значительной степени сближает современные условия развития эоловых процессов в НЗ с перигляциальными на той же территории. Продолжающееся поступление пыли из Австралии носит эпизодический характер, и его вклад в современную аккумуляцию тонкозернистых наносов в НЗ невелик, как и доля вулканических пеплов, поступающих при небольших извержениях вулканов, расположенных на Центральном Вулканическом плато. В современных условиях в НЗ накопление маломощных лёссовидных отложений происходит главным образом на поверхностях террас в предгорьях за счет выдувания пыли из рыхлых аллювиально-пролювиальных наносов, а также за счет переработки существующих эоловых осадков, включая приморские песчаные дюны и покровы лёссов, в местах наибольших нарушений почвенно-растительного покрова.