ВВЕДЕНИЕ

Снежный покров – важный элемент географической оболочки экосистем, оказывающий серьёзное воздействие на их динамику и продуктивность (Быков, Попов, 2011). Его роль в жизни растений определяется тем, что он изменяет термический и водный режимы их среды обитания, а также оказывает на них механическое воздействие. В зимний период он предохраняет растения от вымерзания (особенно почки возобновления) и ветрового иссушения. Вместе с тем, снежный покров может провоцировать выпревание растений. В весенний период время схода снежного покрова предопределяет даты наступления фенофаз и, таким образом, в некоторой степени продолжительность вегетационного периода. Запасы воды в снежном покрове определяют увлажнение почвы в вегетационный период и, следовательно, продуктивность растений. На склонах, где может происходить сползание снежного покрова и сход лавин, эти процессы оказывают значительное механическое воздействие на растения, особенно на деревья. Несомненно, воздействие снежного покрова на растения происходит в комплексе с другими факторами, но это не исключает необходимости изучения взаимосвязей в системе растительность – снежный покров. Такие исследования позволяют понять изменение роли снежного покрова как экологического фактора от места к месту, а также индикационный потенциал растений для реконструкции данных о снежном покрове.

Вопросами изучения влияния показателей снежного покрова на рост древесных растений в различных местообитаниях занимались многие исследователи (Быков, 1998; Gedalof, Smith, 2001; Falarz, 2017; Sanmiguel-Vallelado A. et al., 2019). Главные выводы, сформулированные ими, сводятся к тому, что влияние снежного покрова определяется комплексом географических факторов (Николаев, Скачков, 2011). В районах продолжительного залегания снежного покрова связи его характеристик с показателями годичных колец становятся более тесными (Vaganov et al., 1999; Schmidt et al., 2010; Owczarek, Opała, 2016; Watson, Luckman, 2016). Это позволило некоторым исследователям применять установленные зависимости для реконструкции таких характеристик снежного покрова, как продолжительность залегания, максимальная толщина, дата разрушения (Woodhouse, 2003; Kirdyanov et al., 2003; Schmidt et al., 2006; Li Qin, 2016), а также величины снегозапасов в речном бассейне (Hart et al., 2010).

Вместе с тем, для районов, где снежный покров контролирует водный режим почв, подобных исследований значительно меньше. Тем более, отсутствует сравнительный анализ реакции радиального роста деревьев в районах с разным экологическим значением снежного покрова. Это обусловило цель данной работы – установление роли различных характеристик снежного покрова на ширину годичных колец в контрастных условиях обитания. В качестве районов исследований выбраны северная тайга и лесотундра, где продуктивность древесных растений контролируется суммой положительных температур воздуха вегетационного периода или отдельных его месяцев (Ваганов и др., 1996; Dolgova et al., 2022), а также южная лесостепь и сухая степь, где главным лимитирующим фактором роста является увлажнение территории (Rygalova et al., 2022).

ТЕРРИТОРИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лесотундра исследуемой территории представлена редкостойными (сомкнутость менее 0.4–0.5) лиственничными и лиственнично-еловыми лесами, которые сочетаются с мохово-лишайниковыми болотами и ивово-лугово-болотными растительными сообществами в поймах крупных рек. Устойчивый снежный покров здесь устанавливается в первой половине октября (10 октября за последний 30-летний период), а разрушается в самом конце календарной весны (30 мая). Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет в среднем 231 день, а его средняя максимальная толщина – 41 см (при водозапасе 113 мм). В этом районе в 40 км юго-западнее пос. Тазовский на четырех участках ландшафтных катен (плакор и нижняя часть склона) (рис. 1; табл. 1) были отобраны дендрохронологические образцы лиственницы сибирской и ели сибирской. Отбор проб, как в лесотундре, так и на других территориях, происходил в соответствии с рекомендациями проведения дендроклиматических работ (Шиятов и др., 2000). На каждом участке с 15 деревьев каждой исследуемой породы было получено по 30 кернов. Измерения ширины годичных колец проводились на полуавтоматической установке Lintab-6 с точностью до 0.01 мм. Стандартизация и обобщение дендрохронологических рядов выполнялись в программе ARSTAN. Некоторые результаты анализа данных дендрохронологических образцов опубликованы (Быков и др., 2022; Rygalova et al., 2022).

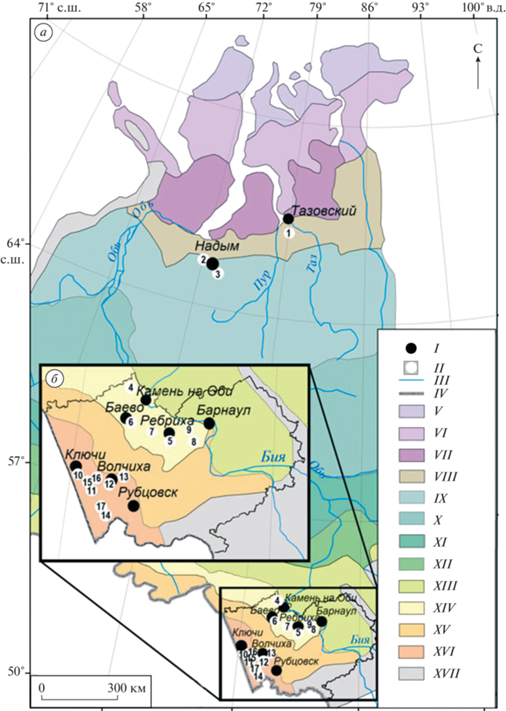

Рис. 1.

Географическое положение мест отбора дендрохронологических образцов в пределах Западно-Сибирской равнины (а):1 – площадки лесотундры; 2 – Надымские сопки; 3 – терраса р. Надым; в пределах Алтайского края (б): 4 – Долганка; 5 – Ребриха; 6 – Капустинка; 7 – Шарчино; 8 – Черемное; 9 – Павловск; 10 – Северка; 11 – Михайловское; 12 – Волчиха; 13 – Малышев Лог; 14 – Угловское; 15 – Назаровка; 16 – Почвенная станция; 17 – Новоугловский. Легенда карты: I – МС; II – дендрополигоны; III – реки; IV – государственная граница; V – арктическая тундра; VI – типичная тундра; VII – южная тундра; VIII – лесотундра; IX – северная тайга; X – средняя тайга; XI – южная тайга; XII – смешанные леса; XIII – широколиственные леса; XIV – южная лесостепь; XV – типичная степь; XVI – сухая степь; XVII – горные области высотной поясности.

Fig. 1. Geographical location of the sampling sites for dendrochronological samples within the West Siberian Plain (a): 1 – forest-tundra sites; 2 – Nadymsky hills; 3 – terrace of the river. Nadym; within the Altai Territory (б): 4 – Dolganka; 5 – Rebriha; 6 – Kapustinka; 7 – Sharchino; 8 – Cheremnoye; 9 – Pavlovsk; 10 – Severka; 11 – Mikhailovskoye; 12 – Volchiha; 13 – Malyshev Log; 14 – Uglovskoye; 15 – Nazarovka; 16 – Soil station; 17 – Novouglovsky. Map legend: I – weather stations; II – dendropolygons; III – rivers; IV – state border; V – arctic tundra; VI – typical tundra; VII – southern tundra; VIII – forest-tundra; IX – northern taiga; X– middle taiga; XI – southern taiga; XII – mixed forests; XIII – broad-leaved forests; XIV – southern forest-steppe; XV – typical steppe; XVI– dry steppe; XVII – mountainous areas of altitudinal zonality.

Таблица 1.

Географическое положение мест отбора дендрохронологических образцов, исследованные породы деревьев и характеристики снежного покрова

| Координаты | Порода | Локальное положение | Средние показатели снежного покрова за период 1990–2020 гг.* |

|---|---|---|---|

| Лесотундра | |||

| 67°03′ с.ш., 79°03′ в.д. | Лиственница | Плакор, микрорельеф в виде неглубоких округлых понижений | Hmax – 42 см; Wmax – 113 мм; Du – 10 октября; Dr – 30 мая; Р – 231 день |

| 67°03′ с.ш., 79°03′ в.д. | Лиственница, ель | Нижняя часть склона северной экспозиции. Угол наклона 5° | |

| 67°10′ с.ш., 78°52′ в.д. | Лиственница | Вершина останцовой поверхности (плакор) | |

| 67°11′ с.ш., 78°51′ в.д. | Терраса р. Лукьяха | ||

| Северная тайга | |||

| 65°34′ с.ш., 72°23′ в.д. | Лиственница, кедр, ель | Нижняя часть склона Надымских сопок | Hmax – 83 см; Wmax – 194 мм; Du – 12 октября; Dr – 15 мая; Р – 213 дней |

| 65°34′ с.ш., 72°23′ в.д. | Верхняя часть склона Надымских сопок | ||

| 65°21′ с.ш., 72°57′ в.д. | Сосна | Терраса р. Надым | |

| Южная лесостепь | |||

| 54°03′ с.ш., 81°04′ в.д. | Береза | Ленточный бор, с. Долганка | Hmax – 25–30 см

(поле), 56 см (лес); Wmax – 64–97 мм (поле), 121 (лес); Du – 3–6 ноября; Dr – 2–8 апреля; Р – 146–155 дней |

| 53°04′ с.ш., 82°22′ в.д | Ленточный бор, с. Ребриха | ||

| 53°19′ с.ш., 81°00′ в.д. | Ленточный бор, с. Капустинка | ||

| 53°10′ с.ш., 81°44′ в.д. | Ленточный бор, с. Шарчино | ||

| 53°08′ с.ш., 83°11′ в.д. | Ленточный бор, с. Черемное | ||

| 53°19′ с.ш., 83°02′ в.д. | Ленточный бор, с. Павловск | ||

| Сухая степь | |||

| 52°07′ с.ш., 79°18′ в.д. | Береза | Бор, вершина гривы, с. Северка | Hmax – 22–34 см; Wmax – 49–93 мм; Du – 9 ноября; Dr – 3 апреля; Р – 145 дней |

| 51°49′ с.ш., 79°47′ в.д. | Ленточный бор, с. Михайловское | ||

| 51°59′ с.ш., 80°25′ в.д. | Ленточный бор, с. Волчиха | ||

| 52°10′ с.ш., 80°53′ в.д. | Ленточный бор, с. Малышев лог | ||

| 51°19′ с.ш., 80°21′ в.д. | Ленточный бор, с. Угловское | ||

| 51°58′ с.ш., 79°39′ в.д. | Лесополоса, с. Назаровка | ||

| 52°04′ с.ш., 79°54′ в.д. | Тополь | Лесополоса, Почвенная станция | |

| 51°26′ с.ш., 80°14′ в.д. | Лесополоса, п. Новоугловский | ||

В северной тайге дендрохронологические образцы отбирались вблизи г. Надым: в 6 км северо-западнее города на двух участках ландшафтной катены в пределах Надымских сопок и в 25 км южнее города на террасе р. Надым. В первом случае верхние части склонов заняты берёзово-елово-лиственнично-кедровым лесом, а нижние – елово-кедрово-лиственничным. На террасе р. Надым произрастает бор с доминированием сосны обыкновенной и примесью лиственницы сибирской и ели сибирской. В пределах ландшафтной катены были отобраны дендрохронологические образцы с сосны кедровой, ели сибирской и лиственницы сибирской (всего 180 образцов), а в бору – с сосны обыкновенной (30 образцов). Установление устойчивого снежного покрова в северной тайге (МС Надым) происходит в середине октября (12 октября за последний 30-летний период), а его разрушение – в середине мая (15 мая). Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет в среднем 213 день, а средняя максимальная толщина снежного покрова – 83 см (при водозапасе 194 мм).

В южной лесостепи главным объектом исследования служила сосна обыкновенная в пределах ленточных боров, которые представляют собой интразональные ландшафты (см. табл. 1). Установление устойчивого снежного покрова в южной лесостепи в среднем происходит 3–6 ноября, а разрушение – 2–8 апреля (по данным МС Камень-на-Оби, Ребриха, Барнаул) (Быков и др., 2022). Продолжительность его залегания составляет от 146 до 155 дней. Средняя максимальная толщина снежного покрова на полевых маршрутах составляет 25–30 см (при водозапасе 64–97 мм), а в лесу – 56 см при водозапасе 121 мм.

В сухой степи обследованы древесные растения интразональных ландшафтов ленточных боров (сосна обыкновенная), а также лиственные породы полезащитных лесных полос (береза повислая и тополь бальзамический). Устойчивый снежный покров устанавливается в сухой степи в среднем 9 ноября, а разрушается 3 апреля. При этом максимальная толщина снежного покрова в среднем составляет от 22 см (Славгород) до 34 см (Волчиха, поле) при снегозапасах от 49 до 93 мм соответственно.

Для анализа связи ширины годичных колец с показателями снежного покрова были использованы данные ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” (Маршрутные…, 2022; Характеристики…, 2022) наиболее близко расположенных к точкам отбора образцов (в сухой степи – Ключи (17–115 км), Волчиха (1–64 км), Рубцовск (18–146 км), в южной лесостепи – Камень-на-Оби (30–60 км), Баево (15 км), Ребриха (4–37 км), Барнаул (35–36 км), в северной тайге – Надым (16–17 км). Для лесотундры были использованы данные МС Тазовский, которая расположена уже в южной тундре, однако находится в 40 км от места отбора образцов. В качестве показателей снежного покрова использованы максимальная толщина снежного покрова за зимний период и на метеоплощадках, и на снегомерных маршрутах, максимальные снегозапасы, даты установления и разрушения устойчивого снежного покрова, а также продолжительность его залегания. Даты установления и разрушения устойчивого снежного покрова при корреляционном анализе определялись как число дней от 1 января.

Взаимосвязь между древесно-кольцевыми хронологиями и показателями снежного покрова определялась с помощью расчета коэффициентов корреляции Пирсона. Период сравнения показателей снежного покрова с дендрохронологическими рядами определялся временем отбора кернов в конкретных местах. Нивальные условия в исследуемых районах в 1990–2020 гг. слабо отличались от нивальных условий за период сравнения рядов характеристик снежного покрова и ширины годичных колец. Установление, разрушение и продолжительность устойчивого снежного покрова в данном случае различаются на 1–3 дня. Средние многолетние значения максимальной толщины и снегозапасов отличаются в данных периодах приблизительно на 10% (отмечается тенденция увеличения данных значений). Изменение этих показателей от года к году играет более важную роль в установлении статистических связей между характеристиками снежного покрова и индексами прироста деревьев, чем многолетние тенденции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследований установлено, что единый популяционный сигнал (EPS; далее – ЕПС) у дендрохронологических образцов на площадках лесотундры варьирует в пределах 0.90–0.96, а коэффициент чувствительности обобщенных хронологий – 0.33–0.43. Анализ связи ширины годичных колец с метеопараметрами показал, что в лесотундре наиболее значимы для радиального роста деревьев июньские (k = 0.32–0.46) и, особенно, июльские температуры воздуха (k = 0.38–0.57) (рис. 2, а). Также проявляется положительное влияние температуры воздуха окончания теплого периода прошлого года (сентябрь, октябрь), а для некоторых площадок нижних уровней ландшафтных катен иногда и января (до k = 0.35). При этом зимние атмосферные осадки, как правило, положительно влияют на прирост деревьев в последующий вегетационный период, а летние – отрицательно (см. рис. 2, б). Наиболее значимы осадки февраля (до k = 0.39) и марта (до k = 0.31) текущего года и ноября (до k = 0.32).

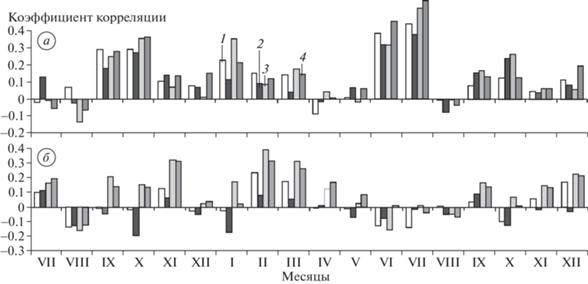

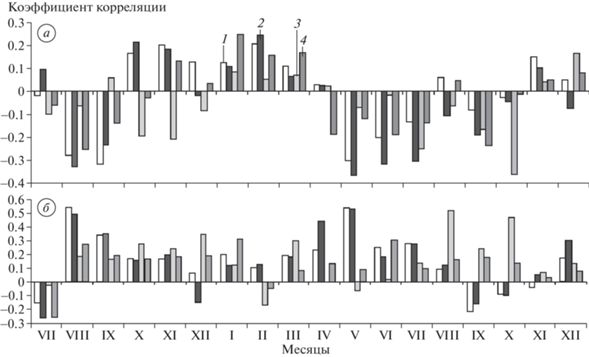

Рис. 2.

Реакция ширины годичных колец лиственницы сибирской лесотундры на среднемесячные температуры воздуха (а) и суммы атмосферных осадков (б) по данным МС Тазовский за 1966–2020 гг. в зависимости от местоположения: 1 – терраса р. Лукьяха; 2 – плакор вблизи р. Лукьяха; 3 – нижняя часть склона; 4 – плакор.

Fig. 2. The response of the width of annual rings of Siberian larch forest-tundra to average monthly air temperatures (a) and total precipitation (б) at the Tazovsky weather station for 1966–2020 depending on location: 1 – terrace of the river Lukyakha; 2 – upland near the river Lukyakha; 3 – the lower part of the slope; 4 – plakor.

В северной тайге ЕПС на площадках варьирует от 0.90 до 0.96. Однако коэффициент чувствительности обобщенных древесно-кольцевых хронологий несколько ниже (0.30–0.39), чем в лесотундре. При этом северо-таежные хронологии характеризуются мало значимой связью с температурой воздуха (рис. 3, а). Значимые коэффициенты корреляции обнаруживаются у лиственниц только с температурой июля (k = 0.27–0.28), а на площадках нижних уровней ландшафтных катен еще и июня (k = 0.33). Коэффициенты корреляции сосновых хронологий с температурами воздуха оказываются статистически незначимыми. Отклик северо-таежных хронологий на атмосферные осадки еще менее значим (см. рис. 3, б). Значение имеют лишь осадки октября, текущего (максимально до k = 0.26) и прошлого года (максимально до k = 0.31).

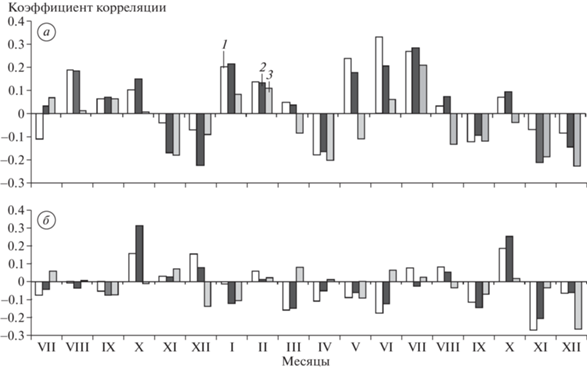

Рис. 3.

Реакция ширины годичных колец лиственниц сибирской и сосны обыкновенной северной тайги на среднемесячные температуры воздуха (а) и суммы атмосферных осадков (б) по данным МС Надым за 1966–2020 гг. в зависимости от местоположения: 1 – лиственница сибирская нижней части склона; 2 – лиственница сибирская верхней части склона; 3 – сосна обыкновенная террасы р. Надым.

Fig. 3. The response of the tree ring width of Siberian larch and Scotch pine of the northern taiga to the average monthly air temperatures (a) and the total precipitation (б) at the Nadym meteorological station for 1966–2020, depending on the location: 1 – Siberian larch of the lower part of the slope; 2 – Siberian larch of the upper part of the slope; 3 – Scots pine terraces of the river Nadym.

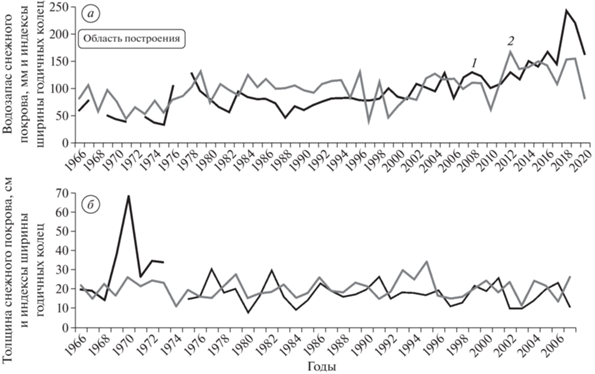

Анализ связи показателей снежного покрова с шириной годичных колец в северных районах Западно-Сибирской равнины свидетельствует о том, что влияние снежного покрова на радиальный рост древесных растений более значимо в лесотундре (табл. 2). При этом реакция древесных растений зависит от породы дерева и локального положения деревьев в пределах ландшафтной катены. Лиственницы положительно реагируют на максимальные значения толщины (k = 0.23–0.58) и снегозапасов (k = 0.43–0.60) в зимний период (при этом показатели толщины снежного покрова на снегомерном маршруте более значимы, k = = 0.40–0.58, чем на метеоплощадке, k = 0.23–0.49). Схожая реакция на толщину снега и снегозапасы отмечалась у лиственниц среднетаежной подзоны Центральной Якутии (Николаев, Скачков, 2011). Указанные авторы утверждают, что подобная реакция древесных растений обусловлена теплоизолирующими свойствами снежного покрова: при меньшем выхолаживании почвогрунтов в зимний период происходит их более быстрое прогревание в весенний период и, соответственно, процессы роста у лиственниц начинаются раньше.

Таблица 2.

Корреляционная связь ширины годичных колец деревьев лесотундры и северной тайги за 1966–2020 гг.

| Положение, порода | Метеостанция | Период сравнения | Толщина снежного покрова* | Снегозапасы** | Характеристики устойчивого снежного покрова*** | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| hm | hf | hw | wf | ww | Du; Du–1 | Dr | P | |||

| Лесотундра | ||||||||||

| Плакор, лиственница | Тазовский | 1966–2020 | 0.27 | 0.40 | – | 0.43 | – | 0.19; 0.30 | 0.13 | –0.08 |

| Нижняя часть склона, лиственница | Тазовский | 1966–2020 | 0.23 | 0.47 | – | 0.45 | – | 0.30; 0.33 | –0.01 | –0.19 |

| Нижняя часть склона, ель | Тазовский | 1966–2020 | –0.22 | –0.09 | – | –0.09 | – | 0.00; –0.02 | –0.02 | 0.02 |

| Плакор вблизи р. Лукьяха, лиственница | Тазовский | 1966–2020 | 0.49 | 0.54 | – | 0.54 | – | 0.24; 0.25 | 0.19 | 0.00 |

| Терраса р. Лукьяха, лиственница | Тазовский | 1966–2020 | 0.45 | 0.58 | – | 0.60 | – | 0.14; 0.23 | 0.16 | –0.01 |

| Северная тайга | ||||||||||

| Нижняя часть склона, лиственница | Надым | 1966–2020 | 0.23 | – | 0.15 | – | 0.12 | 0.11; 0.08 | –0.02 | 0.00 |

| Нижняя часть склона, ель | Надым | 1966–2020 | –0.02 | – | 0.04 | – | –0.01 | –0.11; –0.17 | 0.12 | 0.19 |

| Нижняя часть склона, кедр | Надым | 1966–2020 | –0.06 | – | –0.04 | – | –0.06 | –0.05; –0.07 | –0.05 | 0.03 |

| Верхняя часть склона, лиственница | Надым | 1966–2020 | 0.17 | – | 0.14 | – | 0.09 | 0.04; 0.05 | –0.12 | –0.05 |

| Верхняя часть склона, ель | Надым | 1966–2020 | –0.16 | – | –0.08 | – | –0.09 | –0.01; –0.03 | –0.01 | 0.03 |

| Верхняя часть склона, кедр | Надым | 1966–2020 | –0.06 | – | –0.11 | – | –0.15 | 0.04; 0.15 | –0.11 | –0.07 |

| Терраса р. Надым, сосна | Надым | 1966–2020 | 0.01 | – | –0.02 | – | –0.01 | 0.18; 0.18 | 0.08 | 0.03 |

* hm – максимальная толщина снежного покрова в зимний период на метеоплощадке; hf – максимальная толщина снежного покрова в поле; hw – максимальная толщина снежного покрова в лесу; **wf – снегозапасы в поле; ww – снегозапасы в лесу; ***Du – календарный год; Du–1 – предыдущий год; Dr – разрушения; Р – продолжительность. Коэффициенты корреляции значимы при значении 0.23 и выше при p < 0.05; Прочерк– отсутствие данных.

Таким образом, тенденция увеличения толщины снега и снегозапаса, которая отмечается в данном районе на протяжении нескольких десятилетий, способствует не только увеличению скорости радиального роста деревьев, но и сходства рядов радиального прироста с показателями (толщина и водозапас) снежного покрова. Некоторыми авторами также высказывается мнение, что при увеличении толщины снежного покрова должна уменьшаться ширина годичных колец, так как она ведет к более позднему сходу снежного покрова и более позднему началу ростовых процессов у лиственниц (Kirdyanov et al., 2003). Однако наш анализ свидетельствует о том, что между максимальной толщиной снежного покрова и датами разрушения устойчивого снежного покрова статистически значимая связь отсутствует. Коэффициент корреляции между рядами данных показателей по МС Тазовский составляет лишь 0.13.

У лиственниц нижней части склона теснота связи ширины годичных колец с показателями толщины снега и снегозапаса выше (соответственно k = 0.47–0.58 и k = 0.45–0.60), чем у лиственниц верхней части склона и плакора (соответственно k = 0.40–0.54 и k = 0.43–0.54). Также вблизи крупных рек значимость показателей снежного покрова для роста лиственниц выше, чем вблизи небольших ручьев. Ели в отличие от лиственниц малочувствительны к значениям толщины снега и снегозапасов.

Влияние даты разрушения устойчивого снежного покрова на радиальный рост древесных растений на северном пределе распространения деревьев многие исследователи оценивают однозначно: при более раннем сходе снежного покрова увеличивается продолжительность вегетационного периода и, следовательно, увеличиваются показатели годичного радиального прироста деревьев. Например, к подобным выводам пришли некоторые авторы, проводившие наблюдения в лесотундровой зоне Енисейского бассейна (Kirdyanov et al., 2003). Однако наш анализ показал, что связь данных показателей в лесотундре не только низкая, но, часто, у лиственниц обратная (см. табл. 2). Увеличение прироста лиственниц как реакция на более поздний сход снежного покрова отмечалась другими исследователями в пределах Лено-Вилюйского междуречья (Николаев, Скачков, 2012).

Такое же влияние имеет и более позднее установление снежного покрова в данном году, что, вероятно, обусловлено наличием корреляционной связи между установлением устойчивого снежного покрова и окончанием вегетационного периода. При этом прошлогодние даты установления устойчивого снежного покрова оказывают на радиальный рост растений большее влияние (k = 0.23–0.33), чем соответствующие даты календарного года (в лучшем случае k = 0.23). Но и в данном случае коэффициенты корреляции малозначимы. Лиственницы и ели нечувствительны к продолжительности залегания устойчивого снежного покрова.

В северной тайге значение снежного покрова как фактора радиального роста древесных растений невелико. Коэффициенты корреляции показателей снежного покрова с шириной годичных колец здесь оказываются чрезвычайно низкими (см. табл. 2). В южной лесостепи единый популяционный сигнал изменяется на изученных площадках от 0.91 до 0.95, а коэффициент чувствительности в пределах 0.19–0.22. Температуры воздуха месяцев теплого периода в основном играют отрицательную роль (рис. 4, а). При этом наиболее значима роль температуры августа прошлого года (k = от –0.23 до –0.42), а также температуры июня (k = от –0.34 до –0.37), июля (k = от –0.26 до –0.35) и мая (до k = –0.30) текущего года. Для радиального роста сосен (Капустинка) положительное значение имеют температуры января (k = = 0.28) и февраля (k = 0.26). Атмосферные осадки, напротив, чаще оказывают положительное влияние на радиальный рост сосен в южной лесостепи (см. рис. 4, б). Важное значение при этом имеют не только весенне-летние осадки текущего года, особенно с апреля по июнь включительно (k = 0.26–0.42), но и осадки августа (k = 0.28–0.37) и октября (k = 0.26–0.37) прошлого года.

Рис. 4.

Реакция ширины годичных колец сосны обыкновенной южной лесостепи на среднемесячные температуры воздуха (а) и суммы атмосферных осадков (б) по данным МС Барнаул за 1966–2007 гг. в зависимости от местоположения: 1 – Капустинка; 2 – Шарчино; 3 – Павловск; 4 – Ребриха. Расположение пунктов отбора см. на рис. 1.

Fig. 4. The response of the tree ring width of Scotch pine in the southern forest-steppe to the average monthly air temperatures (a) and the total precipitation (б) at the Barnaul weather station for 1966–2007, depending on the location: 1 – Kapustinka; 2 – Sharchino; 3 – Pavlovsk; 4 – Rebrikha. The location of the sampling points is shown in Fig. 1.

В сухой степи единый популяционный сигнал изменяется на изученных площадках от 0.91 до 0.99 (у лиственных деревьев лесополос), а коэффициент чувствительности в пределах 0.20–0.35. В данной подзоне на радиальный рост сосен отрицательно влияют температура мая–июля текущего года (на различных участках до k = от –0.30 до –0.36), а также августа и сентября прошлого года (от –0.28 до –0.32) (рис. 5, а). Тополь значимо реагирует на температуру августа прошлого года и январь текущего года, а березы –на июль и октябрь текущего года. Однако атмосферные осадки оказывают большее влияние на радиальный рост деревьев сухой степи, особенно сосен (см. рис. 5, б). Наиболее значимы для сосен суммы осадков за август прошлого года (k = 0.50–0.54) и мая текущего года (k = 0.53–0.54). Также значимы коэффициенты корреляции ширины годичных колец сосен с суммами осадков за сентябрь прошлого года, а также апрель и июль текущего года. Лиственные породы (тополь и береза) положительно реагируют на сумму осадков отдельных месяцев зимнего и летнего периодов, как текущего, так и прошлого года (см. рис. 5, б).

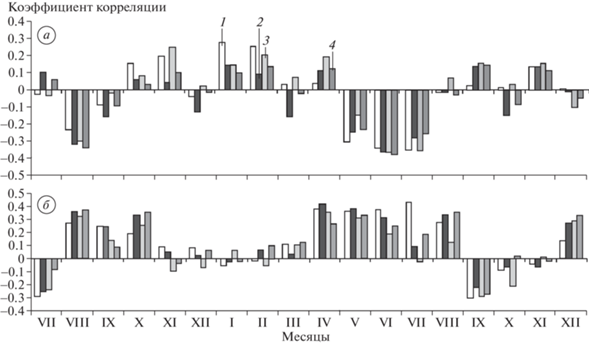

Рис. 5.

Реакция ширины годичных колец сосны обыкновенной, тополя бальзамического и березы повислой в сухой степи на среднемесячные температуры воздуха (а) и суммы атмосферных осадков (б) по данным МС Рубцовск за 1966–2018 гг. в зависимости от местоположения: 1 – сосна обыкновенная, Северка; 2 – сосна обыкновенная, Михайловское; 3 – береза повислая, Назаровка; 4 – тополь бальзамический, Новоугловский. Расположение пунктов отбора см. на рис. 1.

Fig. 5. The response of the tree ring width of Scots pine, balsam poplar (Populus balsamifera L.) and silver birch (Bétula péndula) in the dry steppe to average monthly air temperatures (a) and total precipitation (б) at the Rubtsovsk weather station for 1966–2018, depending on location: 1 – Scotch pine, Severka; 2 – Scotch pine, Mikhailovskoe; 3 – Hanging birch, Nazarovka; 4 – balsamic poplar, Novouglovsky. The location of the sampling points is shown in Fig. 1.

На юге Западно-Сибирской равнины зависимость ширины годичных колец от показателей снежного покрова также различается по природным подзонам (табл. 3). В целом в сухой степи связи показателей снежного покрова и ширины годичных колец лучше. Однако реакция деревьев зависит от географического положения древостоев. Положительную связь с толщиной снега (k = = 0.30–0.46) и снегозапасом (0.28) на период его максимума в зимний период демонстрируют сосны, расположенные на гривах, т.е. в сухих местообитаниях (Северка, Угловское) (рис. 6, б), а также тополя (0.25) и березы (0.24) полезащитных лесных полос, расположенных на плакоре и склоне ландшафтной катены. Деревья, расположенные во влажных местообитаниях (Волчиха, Малышев лог), часто отрицательно реагируют на данные показатели (до k = –0.31), что, вероятно, обусловлено высоким уровнем стояния грунтовых вод после многоснежных зим. В южной лесостепи реакция радиального роста деревьев на толщину снега и снегозапасы не выражена.

Таблица 3.

Корреляционная связь ширины годичных колец деревьев южной лесостепи и сухой степи за 1966–2018 гг.

| Положение, порода | Метеостан-ция | Период сравнения | Толщина снежного покрова* | Снегозапасы** | Характеристики устойчивого снежного покрова*** | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| hm | hf | hw | wf | ww | Du; Du–1 | Dr | P | |||

| Южная лесостепь | ||||||||||

| Ленточный бор, с. Долганка, сосна | Камень-на-Оби | 1966–2007 | 0.04 | 0.03 | – | 0.10 | – | –0.20; 0.40 | 0.04 | –0.28 |

| Ленточный бор, с. Ребриха, сосна | Ребриха | 1966–2007 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.03; 0.20 | –0.06 | –0.19 |

| Ленточный бор, с. Капустинка, сосна | Баево | 1966–2005 | – | –0.09 | – | –0.07 | – | – | – | – |

| Камень-на-Оби | 0.04 | – | – | – | – | –0.01; 0.33 | –0.12 | –0.30 | ||

| Ленточный бор, с. Шарчино, сосна | Ребриха | 1966–2004 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13; 0.11 | –0.17 | –0.16 |

| Ленточный бор, с. Черемное, сосна | Барнаул | 1966–2007 | –0.09 | 0.15 | – | 0.15 | – | 0.29; 0.28 | –0.27 | –0.34 |

| Ленточный бор, с. Павловск, сосна | Барнаул | 1966–2003 | –0.28 | 0.02 | – | –0.07 | – | 0.21; 0.29 | –0.14 | –0.28 |

| Сухая степь | ||||||||||

| Бор, с. Северка, сосна | Ключи | 1966–2007 | – | 0.46 | – | 0.28 | – | – | – | – |

| Рубцовск | –0.19 | – | – | – | – | –0.09; –0.03 | 0.26 | 0.28 | ||

| Ленточный бор, с. Михайловское, сосна | Ключи | 1966–2007 | – | 0.15 | – | 0.16 | – | – | – | – |

| Рубцовск | –0.07 | – | – | – | – | 0.01; 0.04 | 0.11 | 0.08 | ||

| Ленточный бор, с. Волчиха, сосна | Волчиха | 1966–2002 | – | –0.03 | 0.03 | –0.11 | –0.21 | – | – | – |

| Рубцовск | –0.05 | – | – | – | – | –0.14; 0.01 | 0.19 | 0.17 | ||

| Ленточный бор, с. Малышев лог, сосна | Рубцовск | 1966–2005 | –0.01 | –0.22 | – | –0.31 | – | –0.10; 0.14 | 0.10 | 0.05 |

| Ленточный бор, с. Угловское, сосна | Ключи | 1966–2003 | – | 0.30 | – | 0.12 | – | – | – | – |

| Рубцовск | 0.02 | – | – | – | – | –0.02; 0.10 | 0.11 | 0.07 | ||

| Лесополоса, с. Назаровка, береза | Ключи | 1966–2018 | – | 0.24 | – | 0.14 | – | – | – | – |

| Рубцовск | 0.08 | – | – | – | – | –0.08; –0.18 | –0.02 | 0.02 | ||

| Лесополоса, Почвенная станция, тополь | Волчиха | 1966–2018 | – | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | – | – | – |

| Рубцовск | 0.18 | – | – | – | – | –0.14; –0.05 | 0.38 | 0.34 | ||

| Лесополоса, п. Новоугловский, тополь | Волчиха | 1966–2018 | – | 0.17 | – | 0.19 | – | – | – | – |

| Рубцовск | –0.05 | – | – | – | – | –0.27; –0.11 | 0.27 | 0.28 | ||

* hm– максимальная толщина снежного покрова в зимний период на метеоплощадке; hf – максимальная толщина снежного покрова в поле; hw – максимальная толщина снежного покрова в лесу; **wf – снегозапасы в поле; ww – снегозапасы в лесу; ***Du – календарный год; Du–1 – предыдущий год; Dr – разрушения; Р – продолжительность. Коэффициенты корреляции значимы: по сосне – при значении 0.26 и выше при p < 0.05, по тополю и березе – при значении 0.24 и выше при p < 0.05; Прочерк – отсутствие данных.

Рис. 6.

Многолетние изменения характеристик снежного покрова (1) и индексов ширины годичных колец (2) в различных районах Западно-Сибирской равнины: (a) лесотундра, лиственница сибирская, терраса р. Лукьяха; (б) сухая степь, сосна обыкновенная, хронология “Северка”.

Fig. 6. Long-term changes in snow cover characteristics and tree-ring width indices in various regions of the West Siberian Plain: (a) forest-tundra, Siberian larch, terrace of the river. Lukyakha (б) dry steppe, Scotch pine, Severka chronology.

Связи ширины годичных колец с датами установления снежного покрова более чёткие в южной лесостепи. Чем позже здесь устанавливается снежный покров, тем больше ширина годичного кольца у сосны обыкновенной. При этом дата установления устойчивого снежного покрова прошедшей зимы более важна для радиального роста сосен (k = 0.28–0.34), чем календарного года.

Противоположная реакция деревьев южной лесостепи и сухой степи проявляется на даты разрушения устойчивого снежного покрова. В южной лесостепи более ранний сход снежного покрова способствует интенсивному радиальному росту деревьев (k = –0.27). В сухой степи отмечается противоположная реакция. Здесь более позднее разрушение устойчивого снежного покрова улучшает условия роста деревьев (k = 0.26–0.38), особенно у деревьев сухих местообитаний (вершины грив, плакор) – Северка, Почвенная станция, Новоугловский. В целом это можно объяснить тем, что южная лесостепь характеризуется нормальным увлажнением, а сухая степь – недостаточным. Поэтому в результате раннего схода снежного покрова в южной лесостепи увеличивается вегетационный сезон, а в сухой степи поздний сход снежного покрова обеспечивает оптимальное увлажнение в период интенсивного роста деревьев, который приходится на май и июнь (Rygalova et al., 2022), в том числе и в других регионах (Демина и др., 2017).

Схожая реакция радиального роста деревьев отмечается на продолжительность периода залегания устойчивого снежного покрова. В лесостепной зоне эта реакция имеет отрицательный характер (k = от –0.28 до –0.34), а в сухостепной – положительный (k = 0.28–0.34) (см. табл. 3).

ВЫВОДЫ

В ходе наших исследований установлено, что снежный покров с его характеристиками не является главным фактором, лимитирующим радиальный рост древесных растений даже в экстремальных условиях, на периферии зоны бореальных лесов. Его воздействие на древесные растения зависит от комплекса факторов, в том числе локальных.

Максимальные толщина снега и снегозапасы выступают важнейшими характеристиками снежного покрова для роста древесных растений в лесотундре и сухой степи. В лесотундре этими показателями контролируется степень промерзания почвогрунтов и, тем самым, скорость их прогревания весной и начало ростовых процессов у деревьев. В сухой степи увеличение толщины снега и снегозапасов способствует лучшему увлажнению почв, что обеспечивает лучший прирост деревьев. Воздействие данных показателей несколько усиливается в лесотундре в нижних частях склонов, а в сухой степи на плакорах и вершинах грив. Тенденция увеличения снегозапасов в указанных районах способствует увеличению скорости радиального роста деревьев. Вместе с тем, во влажных местоположениях сухой степи, с высоким уровнем стояния грунтовых вод увеличение данных показателей приводит к замедлению роста изученных пород деревьев. Лимитирующее значение толщины снега и снегозапасов для радиального роста деревьев в северной тайге и южной лесостепи меньше, чем в лесотундре и южной лесостепи.

Даты разрушения устойчивого снежного покрова оказываются более значимыми в южных районах (южной лесостепи и сухой степи), чем в северных (лесотундре и северной тайге). При этом усилению радиального роста деревьев в южной лесостепи способствует более ранний сход снежного покрова, а в сухой степи – более поздний. Даты установления устойчивого снежного покрова имеют большее значение для роста деревьев по сравнению с датами разрушения, особенно в лесотундре и южной лесостепи. В указанных районах более позднее установление снежного покрова обеспечивает больший радиальный прирост деревьев, особенно на следующий год.

Значение продолжительности периода с устойчивым снежным покровом для роста деревьев выше в южных районах. При этом в южной лесостепи, чем продолжительнее залегание устойчивого снежного покрова, тем меньше прирост деревьев. В сухостепной же подзоне увеличение продолжительности периода с устойчивым снежным покровом стимулирует радиальный рост (в основном за счёт более позднего его разрушения).

Благодарности. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-27-00268 “Реконструкция многолетней динамики нивально-гляциальных явлений в контрастных ландшафтных условиях Алтая по данным древесно-кольцевой индикации”, https://rscf.ru/project/22-27-00268/.

Acknowledgements. The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation no. 22-27-00268 “Reconstruction of the long-term dynamics of nival-glacial phenomena in the contrasting landscape conditions of Altai according to tree-ring indication”, https://rscf.ru/project/22-27-00268/.