Лесные подстилки, являющиеся продуктом жизнедеятельности и чутким интегральным индикатором состояния биогеоценозов, относятся к их специфической мезострате, выполняющей важные экологические функции, поэтому не случайно почвоведы уделяют очень много внимания их изучению. Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен довольно обширный материал по их составу и особенностям формирования в различных биогеоценозах (Мелехов, 1957; Молчанов, 1960; Кошельков, 1961; Шакиров, 1964; Смирнов, 1967; Смольянинов, 1969; Габеев, 1972; Карпачевский, 1973, 1981; Дылис и др., 1975; Сапожников, 1984, 1987; Дылис, 1985; Попова, Горбачев, 1988; Богатырёв, Щенина, 1989; Богатырёв, 1990, 1996; Сабиров, 1996; Ушакова, 1999; 2000; Аткина, Аткин, 2000; Рыжкова, 2003; Богатырёв и др., 2004, 2019; Пуряев, Газизуллин, 2011; Демаков и др., 2013, 2015, 2017), многие вопросы остаются пока слабо освещенными и дискуссионными. Особенно недостаточно изучены подстилки в пойменных лесах, почвенный покров которых характеризуется значительной вариабельностью (Виленский, 1955; Добровольский, 1968; Фаткуллин, 1968; Максимов, 1974; Миркин, 1974; Шаталов и др., 1984; Браславская, 2004; Исаев, 2008), обусловленной комплексным воздействием большого числа биогеоценотических и гидрологических факторов. Подстилка является также одним из звеньев содержания органического вещества в лесных экосистемах и потому обязательно должна учитываться при моделировании и прогнозе в них потоков углерода. Целью работы было выявление особенностей формирования лесных подстилок в пойменных экотопах заповедника “Большая Кокшага”. Она предусматривала решение следующих задач: 1) определить значения физико-химических показателей лесных подстилок в экотопах на разном удалении от русла реки и на участках поймы с различными типами русловых процессов; 2) изучить фракционный состав подстилки и сезонную динамику ее свойств; 3) оценить углерододепонирующую роль лесных подстилок в пойменных экотопах. Полученные данные можно использовать при ведении экологического мониторинга лесов и оценке их углерододепонирующих функций.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

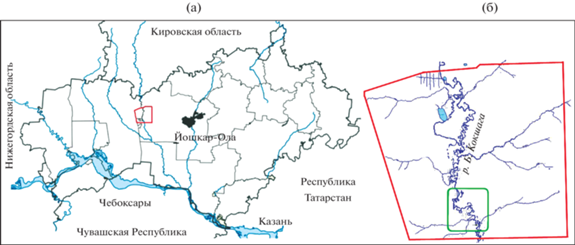

Объектами исследования явились лесные подстилки, сформировавшиеся в пойме среднего течения реки Большая Кокшага в пределах территории одноименного заповедника (рис. 1), который расположен в умеренном климатическом поясе атлантико-континентальной области центрального агроклиматического района Республики Марий Эл (Агроклиматические ресурсы …, 1972). В тектоническом отношении он находится на восточной окраине Русской платформы в пределах Волго-Уральской антеклизы и Чебоксарского прогиба (Васильева, 1979). На территории заповедника, лесистость которой составляет 96%, преобладают аккумулятивные формы рельефа, представленные речными долинами и зандровыми равнинами. В пойменных лесах доминируют дубово-липовые фитоценозы с примесью вяза, осины, березы и ольхи черной (Исаев, 2008). Почвенный покров пойм представлен аллювиальными (Fluvisols) дерновыми, луговыми поверхностно-оглеенными, перегнойно-глеевыеми и иловато-торфяными почвами (Классификация и диагностика …, 1977).

Рис. 1.

Расположение заповедника “Большая Кокшага” на территории Республики Марий Эл (а) с указанием мест отбора проб почвы (б), выделенных зеленым квадратом.

Работы проведены в экотопах с различными типами русловых процессов, где на двух трансектах заложено 23 пробных площади (ПП), на каждой из которых проведено описание растительности и проведены замеры мощности подстилки. Ее образцы для проведения лабораторного анализа брали, как это предусмотрено соответствующими методиками (Смирнов, 1958; Карпачевский, 1977), с помощью шаблона размером 20 × 20 см в 5-кратной повторности способом конверта. Затем в лаборатории их тщательно перемешивали между собой и формировали сводный образец, который высушивали до воздушно-сухого состояния. Подстилку разделяли на четыре основные фракции (листва/хвоя, ветки, кора и прочее), дополнительно на трех ПП изучали сезонную динамику ее параметров, отбирая для этого на каждой из них 15 образцов три раза за вегетационный период: в конце мая, после половодья, в середине июля и в сентябре, перед массовым листопадом.

Анализ стандартных физико-химических параметров образцов подстилок, классификация которых дана согласно рекомендациям Л.Г. Богатырева (1990), проводили по общепринятым методикам (Аринушкина, 1970; Вадюнина, Корчагина, 1985) в лаборатории Центра коллективного пользования Поволжского государственного технологического университета. Полученный цифровой материал обработан на ПК с использованием программы Statistika-6.0 общепринятыми методами математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние геоморфологических факторов на особенности формирования лесной подстилки. Исследования показали, что тип руслового процесса оказывает значительное влияние на формирование лесной подстилки только в прирусловой части поймы, а в центральной и притеррасной ее частях оно не проявляется. На небольшом удалении от русла реки, где фитоценозы представлены преимущественно злаками и зарослями кустарниковых ив, подстилка практически отсутствует, но образуется маломощный органоминеральный горизонт из свежего аллювия и остатков трав (табл. 1). Подстилка в этой части поймы наблюдается только под пологом дубово-липовых древостоев и состоит из одного горизонта, представленного прошлогодним опадом, четко отграниченного от слоя гумуса. Классифицировать такую подстилку можно как деструктивную, средне- и сильносопряженную, примитивную, очень маломощную, лиственную.

Таблица 1.

Влияние особенностей экотопов на мощность лесной подстилки

| Номер ПП | Тип руслового процесса | Часть поймы | Расстояние от русла, м | Тип почвы* |

Уровень грунтовых вод, см |

Состав древостоя | Мощность подстилки, см |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Побочневый | Прирусловая | 5 | ЛПО | 100 | Луг | 1.0 |

| 2 | 17 | ЛПО | 180 | 8Д2Лп + В, Ос | 1.8 | ||

| 3 | Центральная | 30 | ЛПО | 45 | Луг | 3.5 | |

| 4 | 50 | ДС | 230 | 8Д2Лп + Б, В | 0.8 | ||

| 5 | Притеррасная | 115 | ЛПО | 130 | 9Д1Лп, ед. Б | 1.9 | |

| 21 | Меандрирование | Прирусловая | 7 | ДС | >200 | Ивняк | 0.0 |

| 22 | 10 | ДС | >200 | Луг | 0.0 | ||

| 23 | 25 | ДС | >200 | Ивняк с крушиной | 1.0 | ||

| 24 | 70 | ДС | 120 | Луг | 0.7 | ||

| 25 | 85 | ДС | >200 | 7Лп3Д, ед. В | 1.4 | ||

| 27 | 140 | ДС | >200 | 7Д3В, ед. Лп | 1.8 | ||

| 6 | Центральная | 120 | ДО | 260 | 7Е2Д1Лп + Б, П | 2.0 | |

| 7 | 200 | ЛПО | >230 | 6Д4Лп, ед. Е, В, Б | 1.6 | ||

| 8 | 290 | ЛПО | 180 | 9Лп1Ос, ед. Д, В | 1.6 | ||

| 29 | 320 | ЛПО | >200 | 7Д3Лп, ед. В | 2.1 | ||

| 33 | 570 | ЛПО | 190 | Луг | 1.0 | ||

| 34 | 620 | ПГ | 90 | 9Ол1В + Д | 2.5 | ||

| 35 | 650 | ЛПО | 90 | 7Д2Лп1В + Ол | 4.0 | ||

| 39 | Притеррасная | 850 | ЛОП | 120 | 3Д3Лп3Е1Ос + П | 3.5 | |

| 40 | 1000 | ЛОП | 128 | 5Ос3Лп1Е1Д, ед. Б | 3.0 | ||

| 43 | 1160 | ЛОП | 105 | 6Б3Е1Ос, ед. Лп | 4.0 | ||

| 44 | 1340 | ПГ | 60 | 7Б2Ол1В, ед. Д | 2.3 | ||

| 45 | 1400 | ЛПО | 105 | 6Е4Б | 4.0 |

В центральной части поймы свойства подстилки во многом определяются растительностью и почвенно-грунтовыми условиями, которые здесь довольно неоднородны. Наименьшая ее мощность отмечается на хорошо дренированных участках, занятых дерновыми слоистыми почвам легкого гранулометрического состава (ПП 4). В луговых сообществах формируется деструктивная, сильносопряженная, примитивная, очень маломощная, травяная подстилка, а под пологом дубово-липовых древостоев на луговых поверхностно-оглеенных почвах тяжелого гранулометрического состава – ферментативно-гумифицированная, сильносопряженная, примитивная, очень маломощная, лиственная. На болотных иловато-глеевых почвах с близким залеганием УГВ (90 см) под такими же древостоями образуется перегнойная, слабосопряженная, субпримитивная, очень маломощная, лиственная лесная подстилка мощностью до 4 см с отчетливо выделяющимися двумя горизонтами: прошлогодним опадом мощностью 1 см, хорошо сохранившим морфоструктуру, и последующим слоем из перегнивших остатков, перемешанных с минеральной частью почвы, в котором встречаются в основном крупные ветви и кора деревьев. Переход подстилки в нижележащий гумусовый горизонт плавный.

В притеррасной части поймы образуется перегнойная, среднесопряженная, субпримитивная, маломощная, хвойно-лиственная подстилка с двумя горизонтами: деструктивным из прошлогоднего опада мощностью от 0.5 до 1.0 см и последующим перегнойным мощностью 2.5–3.5 см, представленным хорошо разложившимися остатками органики, перемешанными с минеральной частью почвы, который обильно пронизан корнями растений, что говорит об интенсивном вовлечении химических элементов в биологический круговорот. Собственно, гумусовый горизонт выделить в большинстве случаев невозможно, поскольку подстилка постепенно переходит в органоминеральный горизонт мелкокомковатой структуры, который подстилается переходным оподзоленным горизонтом. В некоторых экотопах этой части поймы формируется однослойная подстилка ферментативно-гумифицированного типа мощностью всего 1.9 см.

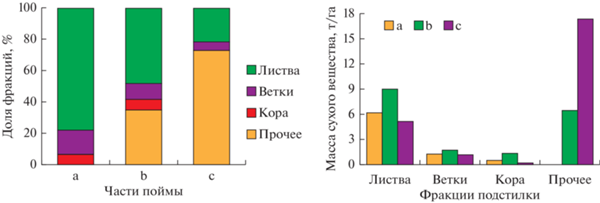

Фракционный состав и масса лесных подстилок каждого биотопа сугубо специфичен и зависит в основном от состава древостоя. В подстилках прирусловой и центральной частей поймы доминирует активная фракция (листва, мелкие ветви d < 0.5 см, семена растений), доля которой изменяется от 63 до 94% (рис. 2). В притеррасной же части поймы преобладает фракция трухи, т.е. органики, потерявшей свою первоначальную структуру и залегающей в нижнем гумифицированном горизонте лесной подстилки. Масса листвы в опаде наиболее велика в биотопах центральной части поймы. Масса неактивной фракции, включающей крупные ветки, шишки, кору, наивысших значений достигает также в этих биотопах, где в составе древостоя часто встречается сухостой и значительная доля хвойных пород. Масса же трухи максимальных значений достигает в притеррасной части поймы, где темпы эрозионно-аккумулятивных процессов очень низкие.

Рис. 2.

Фракционная структура и масса лесных подстилок, сформировавшихся в различных частях поймы реки: a – прирусловой, b – центральной, c – притеррасной.

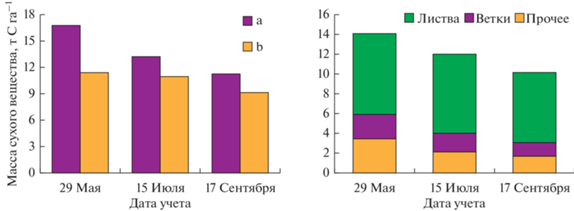

Сезонная динамика параметров лесной подстилки. За вегетационный период масса лесных подстилок в пойменных биогеоценозах снижается в экотопах от 20 до 33% ее величины в конце мая. Основная потеря массы отмечается в первой половине лета (рис. 3), что связано с более высокой деятельностью грибов и мезофауны, а также растительности, выделяющей в этот период максимальное количество экзометаболитов, способствующих разложению опада. Вариабельность же физико-химических параметров подстилки, особенно ее кислотности, степени насыщенности основаниями, содержания обменного кальция, а также подвижных соединений фосфора и калия, обусловлена в основном особенностями экотопов, а сезонные их изменения статистически незначимы (табл. 2). Так, к примеру, зольность подстилки в ельнике черемухово-липовом (ПП 6) и липняке крапиво-страусниковом (ПП 8) изменялась за сезон очень слабо (на 2.5–3.5%), а в дубняке же липово-крапивном (ПП 7) – в 2.4 раза, достигнув максимума в середине лета. Максимум величины гидролитической кислотности в ельнике черемухово-липовом отмечался в середине лета, в дубняке липово-крапивном – в конце сезона, а в липняке крапиво-страусниковом – в его начале. Наиболее кислой реакцией обладает подстилка в ельнике черемухово-липовом, а наименее кислой – в липняке крапиво-страусниковом.

Рис. 3.

Сезонная динамика массы подстилок и ее фракций в лесных биогеоценозах: a – ельнике черемухово-липовом, b – дубняке липово-крапивном.

Таблица 2.

Сезонная динамика физико-химических параметров подстилок в пойменных биотопах

| Дата отбора образцов | Зольность, % | рНвод | Са2+ | Mg2+ | Сумма | Hr | V | Р2О5 | К2О |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| мг-экв. на 100 г | мг на 100 г | ||||||||

| Ельник черемухово-липовый (ПП 6) | |||||||||

| 29.05 | 23.3 | 5.90 | 4.12 | 1.25 | 5.37 | 23.9 | 18.4 | 13.28 | 1.58 |

| 15.07 | 24.7 | 6.07 | 4.37 | 2.00 | 6.37 | 26.2 | 19.6 | 14.92 | 1.74 |

| 17.09 | 26.8 | 6.04 | 4.12 | 1.38 | 5.50 | 23.1 | 19.2 | 8.37 | 2.06 |

| Дубняк липово-крапивный (ПП 7) | |||||||||

| 29.05 | 11.0 | 6.19 | 4.87 | 2.25 | 7.12 | 20.0 | 26.2 | 3.80 | 8.50 |

| 15.07 | 26.5 | 6.27 | 5.50 | 2.50 | 8.00 | 19.3 | 29.4 | 8.37 | 3.98 |

| 17.09 | 21.3 | 6.37 | 5.75 | 2.38 | 8.13 | 21.6 | 27.4 | 2.40 | 5.70 |

| Липняк крапиво-страусниковый (ПП 8) | |||||||||

| 29.05 | 14.9 | 6.20 | 7.00 | 4.25 | 11.25 | 37.5 | 23.1 | 6.40 | 10.80 |

| 15.07 | 17.4 | 6.51 | 6.62 | 1.25 | 7.87 | 20.0 | 28.2 | 4.60 | 9.00 |

| 17.09 | 16.8 | 6.68 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 17.7 | 26.1 | 5.60 | 10.20 |

Пределы изменчивости физико-химических параметров лесных подстилок. Все параметры подстилки в разрезе экотопов имеют, как было установлено, очень большую изменчивость (табл. 3). Особенно велика вариабельность содержания в ней подвижных соединений фосфора, калия, кальция и магния. Меньше же всего варьируют значения актуальной и обменной кислотности, а также плотности подстилки.

Таблица 3.

Пределы изменчивости значений основных параметров подстилок в пойменных экотопах

| Анализируемый параметр | Значения статистических показателей, N = 20 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| M ± m | min | max | S | СV | |

| Мощность подстилки, см | 2.14 ± 0.28 | 0.70 | 4.00 | 1.16 | 53.9 |

| Плотность подстилки, кг м–3 | 67.2 ± 3.68 | 40.0 | 100.0 | 14.7 | 21.9 |

| Запас подстилки, т га–1 | 14.5 ± 2.36 | 3.23 | 37.3 | 10.5 | 72.9 |

| Зольность подстилки, % | 28.3 ± 3.21 | 10.5 | 68.0 | 14.4 | 50.8 |

| Запас углерода в подстилке, т С га–1 | 4.66 ± 0.87 | 0.66 | 13.7 | 3.88 | 83.3 |

| Значение рН водной вытяжки | 6.10 ± 0.07 | 5.45 | 6.70 | 0.32 | 5.2 |

| Значение рН солевой вытяжки | 5.63 ± 0.10 | 4.75 | 6.30 | 0.44 | 7.8 |

| Гидролитическая кислотность | 29.9 ± 3.70 | 13.1 | 73.0 | 16.5 | 55.2 |

| Содержание обменного Са2+ | 17.2 ± 5.78 | 2.6 | 83.2 | 25.2 | 146.8 |

| Содержание обменного Mg2+ | 7.91 ± 3.05 | 0.10 | 40.0 | 13.3 | 168.2 |

| Сумма обменных оснований | 25.1 ± 8.74 | 4.29 | 123.2 | 38.1 | 152.0 |

| Степень насыщенности основаниями, % | 32.5 ± 4.75 | 14.2 | 82.2 | 20.7 | 63.8 |

| Содержание Р2О5, мг на 100 г | 22.2 ± 5.59 | 2.6 | 92.1 | 25.0 | 112.4 |

| Содержание К2О, мг на 100 г | 25.0 ± 11.2 | 1.4 | 203.5 | 50.2 | 201.1 |

По мере удаления от русла реки мощность и запас подстилки, а также содержание в ней углерода увеличиваются, а ее зольность, наоборот, уменьшается, что связано как со снижением напряженности эрозионно-аккумулятивных процессов, так и с улучшением развития фитоценозов. Эти зависимости с очень высокой точностью (p < 0.001) описывают следующие уравнения регрессии:

Y1 = 0.021X0.693 + 0.95; R2 = 0.895;

Y2 = 0.524X0.567 + 2.94; R2 = 0.871;

Y3 = 0.217X0.550 + 0.24; R2 = 0.888;

Y4 = 38.4exp(–21.18 × 10–3X) + 17.4; R2 = 0.774;

в которых Y1 – мощность подстилки, см; Y2 – запас подстилки, т С га–1; Y3 – запас чистого углерода в подстилке, т С га–1; Y4 – зольность, %; Х – расстояние от русла, м; R2 – коэффициент детерминации уравнения.

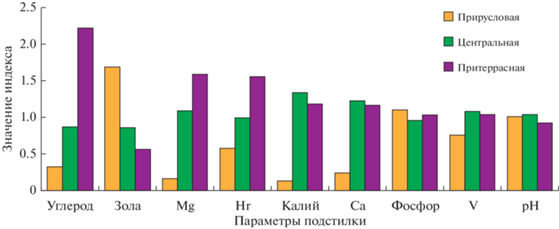

Физико-химические параметры подстилки в каждой части поймы существенно различаются между собой (рис. 4). Наибольшие отличия отмечаются по запасам подстилки и содержанию в ней углерода, а также по ее зольности. Содержание подвижного калия и обменного кальция наиболее велико в подстилке биотопов центральной части поймы, а золы и подвижного фосфора – прирусловой зоны. Менее всего различаются между собой экотопы по кислотности подстилок и степени насыщенности основаниями.

Рис. 4.

Значения индексов параметров лесных подстилок в разных частях поймы относительно их средней величины (пояснения аббревиатур параметров дано в табл. 2 и тексте статьи).

Масса подстилок в пойменных лесах, а соответственно, и запас в них углерода, как показал анализ, значительно ниже, чем на водоразделах, особенно в ельниках мертвопокровных (Богатырев, Щенина, 1989; Пуряев, Газизуллин, 2011; Демаков и др., 2017; Богатырев и др., 2019), что связано с частичным ее выносом во время половодья, наиболее сильно выраженным в прирусловых экотопах. Актуальная и обменная кислотность подстилок в пойме реки Большая Кокшага практически такая же, как в защитных лесных насаждениях Татарии (Пуряев, Газизуллин, 2011), но значительно ниже, чем в приводораздельных сосняках и ельниках. Значительно ниже у подстилок в пойменных лесах также значения их зольности, гидролитической кислотности, суммы обменных оснований, степени насыщенности ими и содержания подвижного калия. Лишь по содержанию подвижного фосфора они превосходят подстилки сосняков лишайниковых и мшистых.

Расчеты показали, что зольность подстилки обратно пропорциональна ее мощности, причиной чего является перемешивание между собой растительных остатков и минеральной компоненты паводковых наносов (наилка), масса которых наиболее велика в прирусловой части поймы. Эту зависимость с высокой точностью (p < 0.01) описывает уравнение регрессии:

Y = 33.27exp(–62.79 × 10–2X) + 12.8; R2 = 0.653;

в котором Y – зольность воздушно-сухой подстилки, %; Х – мощность подстилки, см. Подобное явление отмечено нами также в сосняках лишайниковых и мшистых (Демаков и др., 2013), где причиной является присутствие в органо-минеральном горизонте песчинок, выбиваемых каплями дождя из почвы: чем меньше мощность напочвенного покрова в этих биотопах, тем больше в нем оказывается песчинок и выше его зольность.

ВЫВОДЫ

1. Фракционный состав подстилки, состоящей в основном из активной фракции, в каждом биотопе сугубо специфичен и зависит в основном от состава древостоя и растений напочвенного покрова. Масса в опаде листвы и неактивной фракции наиболее велика в биотопах центральной части поймы, присутствие же трухи, т.е. органики, потерявшей первоначальную морфоструктуру, наиболее велико в притеррасной части.

2. Масса подстилки в пойменных биогеоценозах снижается за вегетационный период на 20–33% ее величины в конце мая. Основная потеря массы отмечается в первой половине лета. Вариабельность физико-химических параметров подстилки, особенно ее кислотности, степени насыщенности основаниями, содержания обменного кальция, а также подвижных соединений фосфора и калия, обусловлена в основном особенностями биотопов, а сезонные их изменения статистически незначимы.

3. Значения всех параметров подстилки в пойменных биогеоценозах имеют очень большую изменчивость. Особенно велика вариабельность содержания в ней подвижных соединений фосфора, калия, кальция и магния, меньше же всего изменяются значения актуальной и обменной кислотности, а также плотности подстилки.

4. Мощность и запас подстилки, а также содержание в ней углерода, по мере удаления от русла реки, увеличиваются. Зольность же подстилки, наоборот, уменьшается, что связано как со снижением напряженности эрозионно-аккумулятивных процессов, так и с улучшением развития фитоценозов. Эти зависимости с очень высокой точностью описывают соответствующие уравнения регрессии. Содержание подвижного калия и обменного кальция наиболее велико в подстилке биотопов центральной части поймы, а показателя зольности и подвижного фосфора – прирусловой зоны. По кислотности подстилок и степени насыщенности их основаниями экотопы разных частей поймы менее всего различаются между собой.

5. Масса подстилки в пойменных лесах, а соответственно, и запас углерода в ней, значительно ниже, чем указано исследователями для приводораздельных насаждений, что связано с частичным ее выносом во время половодья, наиболее сильно выраженным в прирусловых биотопах. Значительно ниже также актуальная и обменная кислотность подстилок пойменных экотопов, показатели их зольности, гидролитической кислотности, суммы обменных оснований, степени насыщенности ими и содержания подвижного калия. По содержанию подвижного фосфора они превосходят подстилки сосняков лишайниковых и мшистых приводораздельных территорий.