Современная Европа, 2023, № 3, с. 118-130

УДК 327

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:

ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ПОДХОДА

© 2023 г. ТИМОШЕНКОВА Екатерина Петровна

Кандидат исторических наук

Ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований

Института Европы РАН. 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11-3

E-mail: ek.timoshenkova@gmail.com

Поступила в редакцию 14.02.2023

После доработки 28.03.2023

Принята к публикации 12.04.2023

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей взаимодействия германского

государства и гражданского общества (ГО). ФРГ известна как развитое демокра-

тическое государство с сильным ГО, в котором активную роль играют неправи-

тельственные организации (НПО). Они помогают немецкому правительству реа-

лизовывать внешнеполитическую концепцию и поддерживают его имидж за рубе-

жом. Статья отвечает на вопросы: являются ли немецкие НПО равноправном

партнером государства и насколько они самостоятельны в действительности? Для

ответа на них сделан анализ правового статуса и особенностей финансирования

немецких неправительственных организаций, изучены концепции взаимодействия

государства и ГО, выделены их основополагающие принципы. В статье проведено

различие между научным и государственным/правительственным подходом. Для

этого исследованы теоретические работы немецких ученых и аналитические мате-

риалы бундестага, прежде всего комиссий по этике 2002 г., проведено сравнение

немецкого подхода к НПО с международными практиками. Раскрыты основные

положения взаимодействия государства и ГО в период канцлерства Г. Шредера и

А. Меркель. Детально проанализирована модель красно-зеленой коалиции, т. к.

именно она стала основой современного общественного договора. Сделан вывод,

что в ФРГ не существует гражданского общества в идеальном научном понима-

нии. Немецкое государство не только финансово поддерживает НПО, но и опреде-

ляет правила взаимодействия, выделяя организации, которые стремятся к полити-

ческому влиянию.

Ключевые слова: ФРГ, гражданское общество, бундестаг, неправительственные

организации, социальные движения, третий сектор, «мягкая сила», политическое

влияние, общественный договор, Г. Шредер, А. Меркель

DOI: 10.31857/S0201708323030105

EDN: bstgqi

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

119

Парадоксы немецкой политики

Современная Германия ассоциируется с демократическим правовым государ-

ством и развитым гражданским обществом (ГО). Ее имидж вызывает у стороннего

наблюдателя уверенность в том, что права немецких граждан не только закреплены

в Основном законе ФРГ, но и укоренены в партийно-политической системе. Это

впечатление складывается благодаря эффективному функционированию многочис-

ленных неправительственных (НПО) и некоммерческих организаций (НКО) как

внутри страны, так и за рубежом. Германия целенаправленно и последовательно

делает ставку во внешней политике на использование «мягкой силы», основу кото-

рой составляют НПО, включая партийно-политические фонды. Немцы усовершен-

ствовали изначально американскую концепцию с учетом исторического опыта и осо-

бенностей государственного строя. В значительной степени удачное сочетание тео-

рии и практики стало возможным благодаря сотрудничеству государства и науки,

существованию в Германии сильной правовой и политико-философской научной

школы, которая опирается на традиции предыдущих поколений.

В российской политологии анализу особенностей взаимодействия немецкого

государства и ГО уделено немного внимания. Как правило, ученые рассматривают

этот вопрос в рамках концептуальных исследований, посвященных внешней и

внутренней политике ФРГ [Погорельская и др., 2021]. Среди экспертов, которые

целенаправленно изучают отдельные аспекты деятельности германских НПО сле-

дует выделить С.В. Погорельскую [Погорельская, 1999; 2005; 2007; 2022], О.П. По-

пову [Попова, 2019], А.В. Карпунину [Карпунина, 2013], А.А. Рожина [Рожин,

2021]. В статье рассмотрены особенности статуса неправительственных организа-

ций в Германии и выявлены различия между научным и государственным подхо-

дом к ГО и его организациям.

Современная немецкая политическая элита уделяет большое внимание тому, как

направить «гражданскую энергию» - потенциальный источник конфликта - в пози-

тивное русло. А. Меркель на посту канцлера Германии создала в 2014 г. специаль-

ную рабочую группу, в состав которой вошли лучшие немецкие специалисты по

психологии масс1. Помимо конъюнктурной задачи создания благоприятного имиджа

канцлера, как лидера нации, они должны были разработать механизмы, с помощью

которых немецкое общество функционировало бы себе во благо. В результате появи-

лась концепция гражданского диалога, главный девиз которого - «хорошо жить в

Германии». Например, для профилактики заболеваний полезно заниматься спортом,

что должно привести к снижению нагрузки на систему здравоохранения и страхова-

ния, увеличить работоспособность граждан. Следовательно, нужно превратить заня-

тия фитнесом в модный тренд [Alexander, 2018: 25]. Создание группы стало попыт-

кой канцлера наладить систему мягкого управления обществом с целью заботы о

нем, с одной стороны, и презентации себя понимающим и хорошим лидером - с дру-

гой. В период правления А. Меркель активно и регулярно использовала практику

взаимодействия с ГО в формате общественного диалога (Bürgerdialog) - конферен-

1 Эта группа была создана в структуре ведомства канцлера и подчинялась лично А. Меркель.

Современная Европа, 2023, № 3

120

Екатерина Тимошенкова

ций, создания специальных платформ для обсуждения различных актуальных тем: от

миграции, интеграции до цифрового развития и новой зеленой энергетики1.

Ее предшественник на посту канцлера, социал-демократ Г. Шрёдер

(1998-2005 гг.) одобрил создание специальных комиссий по этике при бундестаге,

в состав которых вошли ученые и представители общественности. Задачей двух

комитетов стало изучение последствий глобализации и перспектив развития граж-

данской активности. Их отчеты, в которых центральное место занимает анализ дея-

тельности и особенностей функционирования немецких НПО и НКО, были пред-

ставлены в 2002 г. и до сих пор являются основным источником для понимания

государственного подхода к развитию ГО и роли НПО в ФРГ2.

Красно-зеленая коалиция во главе с Г. Шредером не случайно занималась изу-

чением вопроса гражданской активности в условиях глобализации. Экономическое

вызовы, связанные с объединением Германии, рост безработицы, влияние развития

мировой экономики привели страну к структурному кризису. В этих условиях со-

циал-демократы были вынуждены посягнуть на одну из базовых основ немецкой

партийно-политической системы - социальное государство - и начать проводить

совершенно не свойственную для них политику «Повестка дня 2010», которая

предусматривала сокращение социальных пособий и уменьшение государственной

поддержки. Это означало отход от привычной для немецких граждан системы со-

циальной справедливости, перенос большей ответственности на самих граждан и

их объединения.

Теоретические и правовые аспекты деятельности НПО и НКО в Германии

Сегодня в немецкой политологии существует множество трактовок и концеп-

ций гражданского общества. Например, в Малом лексиконе политики (Kleines Lexi-

kon der Politik) ГО - это «совокупность коллективных действий и публичного дис-

курса между частной сферой и государством. Его организационное ядро составля-

ют многочисленные организации, также конкурирующие между собой, которые

ведут дела относительно автономно и формулируют свои материальные и немате-

риальные интересы» [Nohlen, 2001: 593]. Немецкий историк Ю. Коцка описывает

гражданское общество как «пространство социальной самоорганизации между гос-

ударством, экономикой и частной сферой, область действий ассоциаций, кружков,

социальных движений и неправительственных организаций» [Kocka, 2002: 15]. Ис-

следовательница А. Циммер видит в ГО образец социального взаимодействия, аль-

тернативу, к которой следует стремиться, форму общественной самоорганизации

[Zimmer, Wolf, 2012: 16]. В. Кляйн понимает под гражданским обществом «обще-

ственную сферу вне государства, но не вне политики, в которой действуют обще-

1 Например, ежегодно проводились т. н. исламские конференции, в которых активно участ-

вовали диаспоры и религиозные организации.

2 Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements. Bürgerschaftli-

ches Engagement“. Auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Deutscher Bundes-

tag. Drucksache 14/8900. 14. Wahlperiode. 03.06.2002. 429 p.

Современная Европа, 2023, № 3

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

121

ственные ассоциации - объединения граждан на добровольной основе, оказываю-

щие влияние на формирование политического мнения» [Klein, 2011: 29].

Современные исследователи Института международных отношений (г. Штут-

гарт)1 предлагают ввести более широкие и универсальные определения, т. к. граж-

данское общество давно вышло за пределы национальных границ, часто использует

в качестве рабочего языка английский, и для его организаций характерен миссио-

нерский подход, а не достижение целей регионального значения [Hummel et al.,

2020: 17]. По их мнению, роль и задачи НПО изменились в ХХI в. Они все чаще

участвуют в преобразовании общественного пространства наравне с государством,

взаимодействуя с ним одновременно как партнеры и конкуренты. Это означает, что

ГО превратилось в фактор силы, поэтому его следует рассматривать не как простран-

ство между государством и рынком, а как самостоятельный и неотъемлемый элемент -

«третью измерение». Ученые выступают за применение термина «организации граж-

данского общества» вместо привычных НПО и НКО [Hummel et al., 2020: 14]2.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого определения, ключевым эле-

ментом в современных немецких концепциях гражданского общества являются ас-

социации или организации граждан, действующие на добровольной основе и неза-

висимые от государства, но влияющие на формирование политического дискурса.

У права на ассоциацию (на создание общественных объединений) давние традиции

в немецком законодательстве. Упоминание права на объединение содержалось в Кон-

ституционной хартии Пруссии 1850 г. (ст. 30)3 и Веймарской конституции Германской

империи 1919 г. (ст. 124)4. В Основном законе ФРГ 1949 г. указано, что «все немцы

имеют право создавать союзы и общества. Кроме того, каждому гражданину и пред-

ставителям всех профессий гарантируется право на образование объединений в целях

сохранения и развития трудовых и экономических отношений»5. Создание союзов ре-

гулируется гражданским (параграфы 21-79 Гражданского кодекса - Bürgerliches

Gesetzbuch) и публичным правом (Закон о регулировании общественного права на объ-

единения - Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz)).

1 В 2020 г. немецкие эксперты С. Хуммель, Л. Рот, Р. Штрахвитц провели для Института

международных отношений (г. Штутгарт) аналитическое исследование «Что означает

гражданское общество в Европе? Основа для международного сотрудничества». Они

предложили использовать в научном дискурсе подходы и определения международной

общественной организации «CIVICUS», которая регулярно публикует материалы о состо-

янии ГО в 196 странах.

2 Такой подход значительно шире и ближе к американскому, т. к. включает все общественные

движения и организации, в т. ч. профсоюзы. В немецкой политологической науке последние

рассматриваются отдельно от НПО и НКО, однако они признаются важным элементом ГО.

3

Конституционная

хартия

Пруссии

(31

января

1850

г.).

URL:

(дата обращения: 21.02.2023).

4

Конституция Германской империи (Веймарская) от

11 августа

1919 г. URL:

(дата обращения: 21.02.2023).

internet.de/gg/art_9.html (дата обращения: 21.02.2023).

Современная Европа, 2023, № 3

122

Екатерина Тимошенкова

Наиболее распространенные правовые формы объединения граждан в Германии

- зарегистрированный союз (eigetragener Verein, e.V.) и фонд (Stiftung). Оба вида

объединений могут добиться статуса общественно полезной организации, который

утверждает налоговая служба, опираясь на цели устава НПО. На основании этого

статуса они получают налоговые льготы, а также право предоставлять своим доно-

рам справки о пожертвовании, позволяющие снизить налоги.

Свобода каждого гражданина Германии организовать союзы, к которым отно-

сятся НПО и НКО, является одной из ключевых основ немецкой политической си-

стемы и культуры. Она обеспечивает немецким неправительственным организаци-

ям широкую свободу действий внутри страны. В частности, НПО не обязаны (но

могут по собственному желанию) разглашать информацию о своих членах, их кон-

тактах и зарубежных источниках финансирования1. Отвечая на вопрос депутатов о

целесообразности контроля за финансированием из-за рубежа, научная служба

бундестага указала на безрезультатность поиска конечного источника. Тот, кто за-

хочет скрыть свою деятельность, может сделать это через подставные европейские

организации с хорошей репутацией. Не имея возможности отследить нежелатель-

ных инвесторов, немецкое государство сосредоточилось на проверке соответствия

деятельности НПО и НКО немецкому законодательству. Правительственные орга-

ны контролируют также качество услуг НПО, проверяют отчеты о проектах, на ко-

торые выделены гранты из государственных средств. Взаимодействие власти и об-

щественных организаций происходит не только через публичный диалог, СМИ, но

и за счет консультаций правительственных структур с представителями НПО, уча-

стия в специальных комиссиях и других форматах, инициаторами создания кото-

рых, как правило, выступают органы власти.

Концепция НПО: основные определения, понятия, разграничения

Ни в политической, ни в академической дискуссии нет общепринятого определе-

ния неправительственной организации, поэтому целесообразно выделить ее основ-

ные признаки и разграничить с другими близкими терминами, которые применяются

как в науке, так и в государственных документах. Понятие «НПО» часто используют

в тематическом контексте вместе с гражданским обществом, социальным движени-

ем, третьим сектором и социальным капиталом.

Общим для всех понятий является точка отсчета промежуточного пространства

между государством, рынком и частной сферой. Как показано выше, эксперты рас-

сматривают ГО как сферу действия добровольных объединений граждан для дости-

жения определенных целей между государством, рынком и частным сектором, в то

время как третий сектор описывает добровольный, неправительственный сектор со-

циальных услуг. Под социальными движениями обычно понимают неформальную,

коллективную, мобилизующую деятельность с целью изменения социальных струк-

1

Ausländische Finanzierung von Vereinen. Deutscher Bundestag.

2017.

URL:

032-17-pdf-data.pdf (дата обращения: 21.02.2023).

Современная Европа, 2023, № 3

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

123

тур. Социальный капитал - понятие, введенное в 1980-е гг., характеризует как част-

ный, так и общественный социально-интегративный потенциал - ресурсы, основан-

ные на доверии, общих нормах и ценностях, а также социальных сетях (объединени-

ях) [Stickler, 2005: 94]. Таким образом, социальный капитал можно понимать, с одной

стороны, как условие для входа в третий сектор, а с другой - как его продукт, в созда-

нии которого активное участие принимают в т. ч. неправительственные организации.

Базовые характеристики НПО - добровольность, независимость (от государ-

ства/правительства), ориентация на общее благо и некоммерческий характер. Часто

в концепциях указаны элементы постоянства и признаки формальной организации.

Альтруистическая установка присутствует не всегда, в то время как стремление к

политическому влиянию постепенно признается в качестве одной из целей НПО,

что значительно расширяет сферу действий неправительственных организаций и

увеличивает их значимость как для гражданского общества, так и для государства.

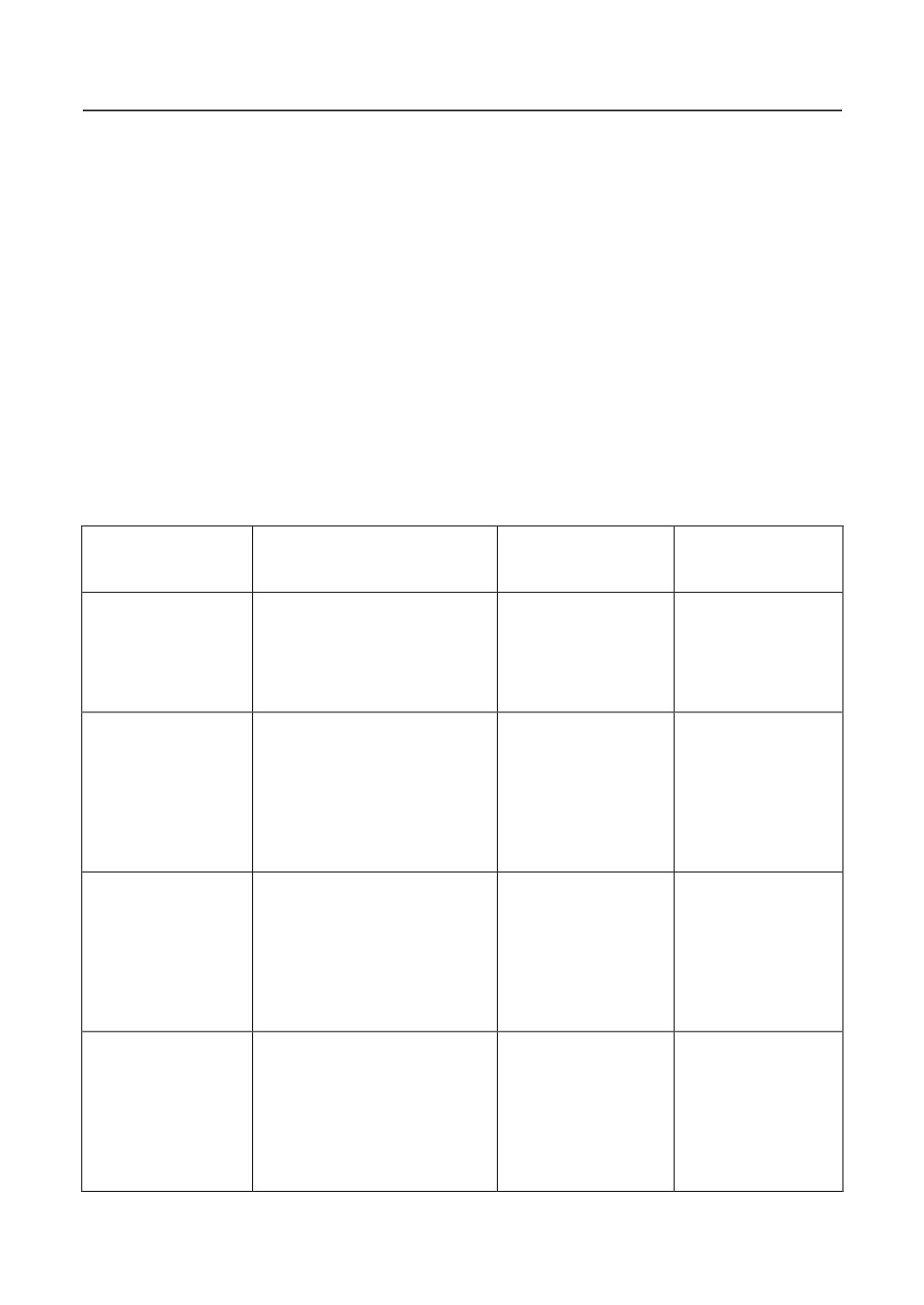

Таблица 1

Термин «НПО» в науке: подходы к определению

Разграничения/

Основная характе-

Авторы

Элементы

отличительные

ристика

черты

М. Глагов, 1993

посредник; некоммерческий;

некоммерческая;

некоммерческая;

добровольно-

добровольная;

добровольная

альтруистический, благотво-

независимая

рительный характер; незави-

симость

от

государ-

ства/правительства

Вайс Т., Горденкер

добровольное формальное

некоммерческая;

формальная; гума-

Л., 1996

объединение общественных

добровольная

нитарные

цели;

сил; отсутствие погони за

поиск влияния

экономической выгодой;

гуманистические и универса-

листские принципы; попытка

повлиять на государственных

деятелей и политиков

Й. Хирш, 1993

формально частная, неком-

некоммерческая;

постоянная;

мерческая; воспринимается

независимая; посто-

независимая;

как защищающая интересы;

янная;

интересы

защита интересов

организационно и финансово

третьих лиц

независима от государства и

бизнеса; профессиональная,

постоянно действующая ор-

ганизация

И. Таке, 2002

независимость от государ-

независимая;

не-

независимость;

ства/правительства; некоммер-

коммерческая;

за-

политическое вли-

ческий характер; только пред-

щита

интересов;

яние

ставление общественных инте-

влияние на политику

ресов; универсальные принци-

пы и благотворительность;

политическая цель; доброволь-

ный приток ресурсов

Современная Европа, 2023, № 3

124

Екатерина Тимошенкова

Разграничения/

Основная характе-

Авторы

Элементы

отличительные

ристика

черты

Б. Колер-Кох, 2011

негосударственная; не ради

некоммерческая;

публично; мирный

прибыли; добровольная ассо-

добровольно; общее

циация; мирный и публичный

благо

характер; ориентация на об-

щее благо

С. Хуммель, Л.

добровольность;

эмпатия;

добровольная, об-

миссия;

фактор

Пфиртер, Л. Рот, Р.

дарение времени, идей, акти-

щественное благо;

силы;

влияние,

Штрахвитц, 2020

вов; субъективный обще-

некоммерческая

преображение об-

ственный интерес, направ-

щественного про-

ленный на достижение обще-

странства

го блага; первичная ориента-

ция на определенную цель;

миссия; отказ от распределе-

ния прибыли между членами

и/ или собственниками.

Составлено по: [Otten, 2016; Hummel et al., 2020].

Многие неправительственные организации Германии образовались из протестных

движений. От протестных объединений, созданных с целью изменения сложившихся

социально-экономических и правовых отношений, НПО прошли путь к организациям

с фиксированной структурой и консультативной компетенцией и таким образом заня-

ли место в немецкой политической системе. Современные исследователи неправи-

тельственных организаций в ФРГ до сих пор в качестве одного из критериев оценки

деятельности организации анализируют ее конфликтный потенциал. Степень кон-

фликтности, или готовность к протесту - объект внимания со стороны правительства

ФРГ. Немецкие политологи отмечают, что в отличие от англосаксонской модели взаи-

модействия НПО и государства, которая базируется на конструктивном подходе,

немецкие объединения готовы применять деструктивные (конфликтные или про-

тестные) методы [Otten, 2016: 282]. Сегодня наличие у НПО признаков формальной

организации, опыта и авторитета являются определяющими критериями, однако сле-

дует признать, что многие из них используют средства и методы социальных движе-

ний для того, чтобы заявить о себе и привлечь внимание.

Наибольший интерес представляет анализ политического подхода, т. к. именно он

поможет понять специфику взаимоотношений немецкого государства и гражданского

общества и выявить особенности последнего.

Политический подход

Термин «неправительственная организация» впервые использован в 1945 г. в

статье 71 Устава Организации Объединенных Наций. Она закрепляет участие НПО

в системе ООН (в частности, в Экономическом и Социальном Совете, ЭКОСОС).

ООН приняла широкое определение, охватывающее все международные организа-

ции, не созданные на основе правительственного соглашения, включая университе-

ты, деловые и промышленные ассоциации, церковные организации и муниципали-

Современная Европа, 2023, № 3

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

125

теты. Подход Всемирного банка существенно отличается и ориентируется на общее

благо, к которому должны стремиться НПО. К ним относятся организации, которые

полностью или в значительной степени независимы от правительств и занимаются

деятельностью, направленной на облегчение страданий, продвижение интересов

бедных, защиту окружающей среды, предоставление основных социальных услуг

или развитие общества.

Стремление к достижению общих целей должно быть существенной характери-

стикой НПО как части гражданского общества в понимании Европейской комис-

сии. Она проводит различие между оперативными НПО, предоставляющими услу-

ги, и правозащитными, цели которых позволяют оказывать влияние на политику.

В целом организации, по мнению Комиссии, представляют группы интересов

[Otten, 2016: 28], следовательно занимаются лоббированием.

В документах немецкого парламента нет четкого определения НПО. По мнению

специальных комиссий по этике 2002 г., основной отличительной чертой немецких

неправительственных организаций является «политическая активность без правовых

полномочий - без возможности использовать общепринятые политические инстру-

менты»1. Их деятельность, как и гражданских ассоциаций, базируется на принципах

добровольности и самоорганизации. Для них характерна «политическая независи-

мость, общественная активность, в т. ч., правозащитная, поддержка инициатив на

низовом уровне». Таким образом, нижняя палата парламента ФРГ выделяет среди

множества союзов и объединений неправительственные организации, которые ока-

зывают влияние на политику государства, не имея при этом в своем распоряжении

традиционного набора инструментов. С точки зрения немецкого бундестага, роль

НПО заключается не в том, чтобы иметь право голоса при принятии решений, а в

том, чтобы быть услышанными: «Только НПО, чья организация и внутренние про-

цессы принятия решений являются прозрачными и честными и которые не исполь-

зуют какие-либо формы насилия, имеют законное право быть услышанными в каче-

стве заинтересованных сторон в процессе принятия политических решений. Мы од-

нозначно приветствуем приверженность, опыт и консультативное участие таких

НПО в различных проблемных областях, в контроле и критике решений, в подготов-

ке законодательства. Такое положительное влияние на расширение сознания обще-

ства имеет свою дополнительную значительную ценность»2.

В документах 2002 г. говорится о необходимости пересмотра общественного

договора государства и общества, отказа от адресной финансовой помощи органи-

зациям с целью создания устойчивой системы взаимодействия, при которой ГО бу-

дет всесторонне включено в политическую систему Германии, особенно на муни-

ципальном уровне. С этой целью все принимаемые законы должны учитывать по-

зицию НПО, действующих в этой сфере. ГО рассматривается Комиссией, как «со-

циальный клей» немецкой демократии, а государство - как поддерживающее и

стимулирующее гражданскую активность. Авторы концепции признают, что ГО в

идеальном - научно-философском - плане не может существовать на практике, т. к.

1 Bericht der Enquete-Kommission. P. 39.

2 Там же. P. 76.

Современная Европа, 2023, № 3

126

Екатерина Тимошенкова

нуждается в финансовой поддержке государства или бизнеса. Призыв к дебюрокра-

тизации выстроенной системы тоже наивен: бюрократический контроль нужно

уменьшать, но отменить невозможно, поскольку именно чиновники поддерживают

рамочные условия для функционирования ГО. Авторы доклада рекомендовали пра-

вительству создать в Германии культуру поощрения, признания важности деятель-

ности НПО и добровольного участия граждан в общественной жизни. Доброволь-

чество и волонтерство должны стать почетным занятием1.

Тезис о волонтерстве звучал особенно актуально в начале 2000-х гг. на фоне ро-

ста безработицы, когда государству было выгодно, чтобы граждане сами находили

себе применение и продолжали трудиться, а не участвовали в забастовках. Сегодня в

ФРГ работа волонтером получила широкое распространение и признание прежде

всего среди молодежи. Молодые люди не только проходят стажировки в НПО, выби-

рают их основным видом деятельности после окончания вузов, но и активно разраба-

тывают свои собственные проекты. В ведущих немецких университетах есть специ-

альные учебные программы, посвященные изучению деятельности неправитель-

ственных организаций.

Анализ массива данных об НПО и НКО в Германии позволяет утверждать, что

основой взаимодействия государства и неправительственных организаций является

принцип субсидиарности - базовый принцип федерального устройства немецкого

государства. НПО часто действуют в тех областях, в которых государство не успе-

вает охватить все сферы жизнедеятельности общества или ему сложно проявлять

активность. Например, благодаря немецким партийно-политическим фондам и дру-

гим неправительственным организациям за рубежом, немецкое правительство рас-

полагает возможностью установить контакт почти с любой политической партией,

в т. ч. оппозиционной. Партийно-политические фонды - не просто базовый элемент

«мягкой силы» Германии и особенность партийно-политической системы, а ее пре-

имущество.

Финансирование НПО

Ключевой составляющей современных теорий гражданского общества и НПО

является независимость последних прежде всего от государства, т. к. только неза-

висимые организации могут добросовестно отстаивать интересы граждан перед

властными структурами. Такие организации используют частные средства: соб-

ственные, спонсоров, взносы на благотворительность и поэтому действуют само-

стоятельно. Однако их количество в Германии невелико. Более того, многие орга-

низации существуют за счет государственной поддержки. Например, партийно-

политические фонды финансируются государством до 97,3% [Погорельская и др.,

2021: 202]. Организации, которые участвуют в политике развития (Entwicklung-

spolitik) и выигрывают государственные гранты, вкладывают в проекты примерно

25-30% собственных средств. Остальное они получают из бюджета [Hermle, 2001:

16].

1 Там же. P. 24.

Современная Европа, 2023, № 3

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

127

Во внутренней сфере государство также выступает активным игроком и под-

держивает общественные объединения. Многие общины в Германии, особенно

среди мигрантов, не смогли бы реализовать проекты без государственной помощи.

Другая функция государственного финансирования НПО - поощрение: организа-

ции, достигшей значительных результатов, выделяется денежная сумма в качестве

премии сотрудникам. Тем самым немецкое правительство не только оказывает

поддержку деятельность НПО, но и направляет их деятельность в определенные

сферы. Таким образом, немецкая модель сотрудничества государства и ГО базиру-

ется на тесном взаимодействии сторон и принципе субсидиарности.

Заключение

Единообразного определения термина «НПО» нет ни в науке, ни в политике.

Можно выделить основные характеристики, по которым в политологическом дис-

курсе существует широкий консенсус: добровольный характер объединения, само-

стоятельность (независимость от государства), ориентация на общее благо и не-

коммерческий подход. Однако если считать ключевым критерием независимость,

то многие ассоциации и союзы Германии нельзя рассматривать как классические

НПО. Большая часть немецких неправительственных организаций, включая рели-

гиозные, которые действуют в сфере благосостояния - в третьем секторе, а также

участвуют в политике развития и сотрудничества, получают значительное финан-

сирование от государства.

Организации третьего сектора действуют как институты самопомощи, функци-

онируют часто от имени государства на субсидиарной основе и ориентируются на

общее благо. Однако рамочные условия их действий устанавливаются политиче-

ски. В то время как политическая система принимает общеобязательные решения и

гарантирует их исполнение, т. е. обладает властью, НПО заинтересованы в отстаи-

вании более или менее широко распространенных, неиндивидуальных интересов

через участие в государственном регулировании общества.

Политики и ученые едины в том, что НПО - неотъемлемая и наиболее активная

часть гражданского общества. Эти термины часто используются как взаимозаменя-

емые, но понятие ГО шире. Исторически гражданское общество и его организации

рассматривались как противовес государству и рынку. Сегодня они считаются

неотъемлемой частью немецкого демократического общества - «социальным кле-

ем», в задачи которого входят поддержка, дополнения, предложения и мониторинг

политики государства. В случаях, когда репрезентативные системы отсутствуют

или властные структуры не обладают достаточным авторитетом, гражданское об-

щество и НПО берут на себя легитимационную функцию. При этом совместная от-

ветственность государственных органов и НПО не гарантируется конституцион-

ным или международным правом.

Таким образом, НПО оказывают влияние на содержание политики немецкого госу-

дарства, обеспечивают прозрачность и публичность, участвуют в мониторинге поли-

тических процессов, повышают осведомленность граждан о проблемах и помогают в

формировании дискурсов. Однако у них нет юридических полномочий контролировать

Современная Европа, 2023, № 3

128

Екатерина Тимошенкова

национальные или наднациональные политические решения. Не имея правопримени-

тельной силы, НПО полагаются на силу лучшего аргумента, авторитет и резонанс в

обществе. Они выигрывают от «позитивной нормативной предвзятости», т. е. беско-

рыстной некоммерческой ориентации, которую им часто приписывают наука и обще-

ственность. Тем самым, неправительственные организации в Германии обладают вли-

ятельным моральным авторитетом, несмотря на дефицит реальной власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Погорельская С.В., Тимошенкова Е.П., Хорольская М.В. (2021) Неправительственные

организации Германии: формирование гражданского общества. Глава 17. «Третий сектор»

в мире: модели гражданской активности в ХХ-ХI веке. Под ред. О.В. Павленко, Н.А. Бори-

сова, М.В. Восконян. Минобрнауки, ФГБОУ ВО «РГГУ», Автономная некоммерческая ор-

ганизация «Умная цивилизация», Москва. С. 151-211.

Погорельская С.В. (2007) Неправительственные организации и политические фонды во

внешней политике Федеративной Республики Германии. Наука, Москва. 206 c.

Погорельская С.В. (2005) Национальные неправительственные международные органи-

зации и европейская внешняя политика: роль германских политических фондов. Актуаль-

ные проблемы Европы. № 3. С. 169-187.

Погорельская С.В. (2022) Германия. Институциональные вопросы интеграции на при-

мере исламской конференции ФРГ. Россия м мусульманский мир. № 3(325). С. 112-121.

DOI: 10.31249/rimm/2022.03.10

Погорельская С.В. (1999) «Право на родину» и единая Европа. Мировая экономика и

международные отношения. № 5. С. 66-73. DOI: 10.20542/0131-2227-1999-5-66-73

Попова О.П. (2019) Содействие международному развитию как инструмент внешней по-

литики и внешнеэкономической деятельности ФРГ. Дис. … канд. полит. наук. Москва. 227 с.

Карпунина А.В. (2013) Социальная работа протестантской церкви в Германии: вопросы фи-

нансирования и фандрайзинга. Отечественный журнал социальной работы. № 4. С. 177-181.

Рожин А.А. (2021) Участие мусульманских организаций в социальной политике ФРГ.

Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. № 1 (19). С. 103-110. DOI:

Alexander R. (2018) Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem In-

neren der Macht. Siedler, Munich, Germany. 286 p.

Hermle R. (2001) Stellungnahme des Verbands Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungs-

organisationen e.V. (VENRO). Zivilgesellschaft und Entwicklung. Beiträge für eine Anhörung des

Deutschen Bundestages über die „Bedeutung der Zivilgesellschaft für nachhaltige Entwicklung in

den Entwicklungsländern“. Ed. by Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, Germany. P. 13-28.

Hummel S., Pfirter L., Roth J., Strachwitz R. (2020) Was heißt Zivilgesellschaft in Europa?

Grundlage für die internationale Zusammenarbeit. ifa (Institut für Auslandsbeziehungen e.V.),

Klein A. (2011) Zivilgesellschaft/Bürgergesellschaft. Handbuch Bürgerschaftliches Engage-

ment. Ed. by Th. Olk, B. Hartnuß. Beltz Juventa, Weinheim, Germany. P. 29-40

Klie T. (2019) Demokratische Integration in Deutschland. Verlag Spinger, Wiesbaden, Ger-

Kocka J. (2002) Das Bürgertum als Träger von Zivilgesellschaft: Traditionslinien, Entwicklungen,

Perspektiven. Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Ed. by Enquete-Kommission „Zu-

kunft des Bürgerschaftlichen Engagements” Deutscher Bundestag, VS Verlag für Sozialwissenschaf-

Современная Европа, 2023, № 3

Государство и гражданское общество: особенности немецкого подхода

129

Otten L.K. (2016) „Der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen auf entwicklungspolitische Fi-

nanzentscheidungen von Bundesregierung und Parlament“. Eine empirische Untersuchung der 14. bis 16.

Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Doctoral dissertation. Mannheim, Germany. 354 p.

Nohlen D. (ed.) (2001) Kleines Lexikon der Politik. Bundeszentrale für politische Bildung, Munich,

Germany. 623 p.

Stickler A. (2005) Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen und Global Governance.

Eine kritische Bestandsaufnahme. Transcript Verlag, Bielefeld, Germany,

428 p. URL:

Wolf A.Ch., Zimmer A. (2012). Lokale Engagementförderung. Kritik und Perspektive. VS Verlag für

Sozialwissenschaften (Bürgergesellschaft und Demokratie), Wiesbaden, Germany. 182 p.

State and Civil Society: Peculiarities of the German Approach

E.P. Timoshenkova

Candidate of Sciences (History)

Leading Researcher at the Department of Social and Political Studies of Europe

Institute of Europe, Russian Academy of Sciences

11-3, Mokhovaya Str., Moscow, Russia, 125009

E-mail: katerinatim@mail.ru

Abstract. The article is dedicated to the interaction between the German state and civil

society (CS). Germany is known as a developed democratic state with a strong CS in

which non-governmental organizations play an active role. They also help the German

government to implement its foreign policy vision and maintain its image abroad. The

article addresses the question whether German NGOs are equal partners of the state and

to what extent they are independent in reality. The author analyses the legal status and

financing features of German NGOs, examines the concepts of interaction between the

state and CSOs and highlights their underlying principles. The study makes a clear dis-

tinction between the academic approach and the state/government approach. For this

purpose, the author examines theoretical papers by German academics and analyses

conducted by the Bundestag, especially the "Ethics Commissions" of 2002, and com-

pares the German approach to NGOs with other international practices. The article re-

veals the main points of interaction between the state and CSOs during the chancellor-

ship of G. Schroeder and A. Merkel. The red-green coalition model is analyzed in more

detail, as it has become the basis of the modern "social contract". The author concludes

that there is no civil society in the classical scientific sense in the FRG. The German

state not only actively supports its NGOs financially, but also defines the rules of en-

gagement by clearly identifying organizations that seek political influence.

Key words: Germany, civil society, Bundestag, NGOs, social movements, third sector,

soft power, political influence, social contract, H. Schroeder, A. Merkel

DOI: 10.31857/S0201708323030105

EDN: bstgqi

REFERENCES

Alexander R. (2018) Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Inneren

der Macht, Siedler, Munich, Germany.

Hermle R. (2001) Stellungnahme des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorga-

nisationen (VENRO), in Friedrich-Ebert-Stiftung (ed.), Zivilgesellschaft und Entwicklung. Beiträge für

Современная Европа, 2023, № 3

130

Екатерина Тимошенкова

eine Anhörung des Deutschen Bundestages über die „Bedeutung der Zivilgesellschaft für nachhaltige

Entwicklung in den Entwicklungsländern“, Bonn, Germany.

Hummel S., Pfirter L., Roth J., Strachwitz R. (2020) Was heißt Zivilgesellschaft in Europa? Grund-

lage für die internationale Zusammenarbeit, ifa (Institut für Auslandsbeziehungen e.V.), Stuttgart,

Karpunina A.V. (2013) Socialnaya rabota protestantskoj cerkvi v Germanii: voprosy finansirovaniya i

fandrajzinga [Social Work in Protestant Church in Germany: Issues of Funding and Fundraising. The Rus-

sian Journal of Social Work], Journal of Social Work, 4, pp. 177-181. (In Russian).

Klein A. (2011) Zivilgesellschaft/Bürgergesellschaft, in Th. Olk, B. Hartnuß (ed.). Handbuch Bür-

gerschaftliches Engagement, Weinheim, Germany, pp. 29-40.

Klie T. (2019) Demokratische Integration in Deutschland. Verlag Spinger, Wiesbaden, Germany.

Kocka J. (2002) „Das Bürgertum als Träger von Zivilgesellschaft: Traditionslinien, Entwicklungen,

Perspektiven“, in Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements”, Deutscher Bun-

destag (ed.) Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“, Deutscher Bundestag, VS Verlag für

Otten L.K. (2016) „Der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen auf entwicklungspoliti-sche Fi-

nanzentscheidungen von Bundesregierung und Parlament“. Eine empirische Untersu-chung der 14. bis

16. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, Doctoral dissertation, Mannheim, Germany.

Nohlen D. (ed.) (2001) Kleines Lexikon der Politik. Bundeszentrale für politische Bildung, Mu-

nich, Germany.

Pogorelskaya S. (2007) Nepravitel'stvennye organizacii i politicheskie fondy vo vneshnej politike Fed-

erativnoj Respubliki Germanii [Non-governmental organisations and political foundations in the foreign

policy of the Federal Republic of German], Nauka, Moscow, Russia. (In Russian).

Pogorelskaya S., Timoshenkova E., Horolskaya M. (2021) Nepravitelstvennye organizacii Germanii:

formirovanie grazhdanskogo obshchestva [Non-governmental organisations in Germany: Shaping Civil

Society], in Pavlenko O., Borisova N., Voskonyan M. (ed.) „Tretij sector“ v mire: modeli grazhdanskoj

aktivnosti v ХХI veke, FGBOU VO „RGGU“, Avtonomnaya nekommercheskaya organizaciya „Umnaya

civilizaciya“, Moscow, Russia, pp. 151-211. (In Russian).

Pogorelskaya S.V. (2005) Nacionalnye nepravitelstvennye mezhdunarodnye organizacii i evrope-

jskaya vneshnyaya politika: rol germanskih politicheskih fondov [National non-governmental interna-

tional organisations and European foreign policy: the role of German political foundations], Current

Problems of Europe, 3, pp. 169-187. (In Russian).

Pogorelskaya S.V. (2022) Germaniya. Institucionalnye voprosy integracii na primere islamskoj

konferencii FRG. [Germany. Institutional Issues of Integration by the Example of the Islamic Confer-

ence of the Federal Republic of Germany], Russia and the Muslim World, 3(325), pp. 112-121. DOI:

10.31249/rimm/2022.03.10 (In Russian).

Popova O.P. (2019) Sodejstvie mezhdunarodnomu razvitiyu kak instrument vneshnej politiki i

vneshneekonomicheskoj deyatelnosti FRG [Promoting International Development as a Tool for Foreign

Policy and Foreign Economic Activities of the Federal Republic of Germany], PhD. dissertation, Mos-

cow, Russia. (In Russian).

Rozhin A.A. (2021) Uchastie musulmanskih organizacij v socialnoj politike FRG. [Participation of

Muslim Organizations in German Social Politic], Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN, 1(19), pp.

Stickler A. (2005) Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen und Global Governance.

Eine

kritische

Bestandsaufnahme,

Transcript

Verlag,

Bielefeld,

Germany. URL:

Wolf A.Ch., Zimmer A. (2012). Lokale Engagementförderung. Kritik und Perspektive. VS Verlag

für Sozialwissenschaften (Bürgergesellschaft und Demokratie), Wiesbaden, Germany.

__________________________________________

Современная Европа, 2023, № 3