ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 2021, том 55, № 6, с. 514-524.

УДК 591.5: 595.792

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОИДА

TOMICOBIA SEITNERI (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE)

В ЕЛОВЫХ ЛЕСАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2021 г. Е. А. Чилахсаева a,*, И. В. Хегай b

a Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации

лесного хозяйства, ул. Институтская, д. 15, Пушкино, 141202 Россия

b Научно-производственный центр исследования лесов им. П.А. Гана

Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики,

ул. Дорожный переулок, д. 15, Бишкек, 720024 Кыргызстан

* e-mail: kchilahsaeva@yandex.ru

Поступила в редакцию 30.03.2021 г.

После доработки 09.10.2021 г.

Принята к публикации 17.10.2021 г.

Изучены биологические особенности Tomicobia seitneri (Ruschka, 1924) - имагинального

паразитоида короеда-типографа Ips typographus L., 1758 в еловых лесах Московской области.

Показано, что доля пораженных жуков обычно выше во второй половине лета. Полное развитие

T. seitneri в природных условиях Подмосковья продолжается 32-37 дней. После зимовки и вы-

хода из коры T. seitneri не имеет зрелых яиц. После дополнительного питания 3-4 дня в самках

содержится в среднем 3 яйца. Наблюдается два поколения в год. Потенциальная плодовитость

T. seitneri в середине лета выше, чем в период весеннего лёта короеда-типографа и начала

заселения им деревьев. Обнаружено, что после заражения T. seitneri жуки короеда-типографа

способны летать как минимум в течение 20 дней. Продолжительность жизни и потенциальная

плодовитость T. seitneri различны в лабораторных и природных условиях и зависят, скорее

всего, от условий питания. В условиях лаборатории при температуре 24°С продолжительность

развития T. seitneri 30-68 дней. Для успешного разведения T. seitneri необходимо создать благо-

приятные условия для жизни жуков короеда-типографа. Приведены сведения об обнаруженных

формах личинок T. seitneri.

Ключевые слова: Tomicobia seitneri, Ips typographus, паразитоид, лабораторное разведение,

биологическая защита

DOI: 10.31857/S0031184721060053

Tomicobia seitneri (Ruschka, 1924) (Hymenoptera: Pteromalidae) давно привлекает

исследователей преимущественно как эффективный и массовый энтомофаг, влияющий

на популяционную динамику короедов (Гириц, 1975; Коломиец, Богданова, 1980; We-

gensteiner et al., 2017). Неоднократно T. seitneri рассматривали в качестве перспектив-

ного вида для защиты ели от короеда-типографа Ips typographus L., 1758 (Coleoptera:

Curculionidae: Scolytinae) (Гречкин, 1949; Гниненко и др., 2014). Образ жизни этого

энтомофага изложен в работах многих отечественных и зарубежных ученых (Seit-

ner, 1924; Гречкин, 1949; Thalenhorst, 1949; Sachtleben, 1952; Hedqvist, 1963; Гириц,

514

1975; Коломиец, Богданова, 1980). Тем не менее при выборе паразитоидов в качестве

эффективных агентов биологической защиты, а также при разработке методов их ис-

пользования необходимы более глубокие знания их биологии.

Tomicobia seitneri - имагинальный паразитоид жуков короедов рода Ips De Geer,

1775. Паразитизм по различным данным сильно колеблется и может достигать 100%

(Faccoli, 2000; Georgiev, Takov, 2005). Вид распространен в Европе, России, Японии,

Китае, Монголии (Noyes, 2019). В Московской области считается одним из много-

численных паразитоидов короеда-типографа (Гниненко и др., 2014; Хегай, Чилахсаева,

2014).

Целью данной работы является изучение биологических особенностей T. seitneri

в ельниках Московской области. В основу статьи положены материалы лабораторных

и полевых наблюдений, результаты исследования 2013-2018 гг., а также полученные

данные о потенциальной плодовитости, периоде развития и продолжительности жизни

особей в естественных и лабораторных условиях.

Результаты исследования помогут в дальнейшем оценить возможность практи-

ческого применения данного энтомофага в качестве агента биологической защиты

еловых насаждений от короеда-типографа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Наблюдения и сборы Tomicobia seitneri были проведены в Пушкинском районе Москов-

ской области, на территориях Московского учебно-опытного участкового лесничества (кв. 125),

Учинского участкового лесничества и дачного поселка Клязьма, в 2013-2016 и 2018 гг.

Сбор взрослых паразитоидов и короедов проводили в еловых насаждениях на группе рядом

стоящих заселенных короедом-типографом деревьях. Паразитоидов собирали в пробирки Эп-

пендорф со стволов деревьев. Всего было собрано 633 экз. T. seitneri. Так же были развешаны

феромонные ловушки (феромон Вертенол БС) для мониторинга численности короеда-типографа.

В период с конца апреля до середины июля в 2013, 2014, 2016 и 2018 гг. сборы из этих ловушек

были взяты для анализа наличия в них T. seitneri. Всего было разобрано 10 сборов. Количество

короеда-типографа в них составило 52245 экз., количество T. seitneri - 52 экз. 100 жуков из

феромонных ловушек было вскрыто для выявления в них T. seitneri.

Для изучения T. seitneri в лабораторных условиях использовали кору с повреждённых

короедом-типографом деревьев. Кору собрали в очагах массового размножения короеда-

типографа в холодное время года и хранили в лаборатории при температуре 0°С. Затем её

переносили в помещение и при комнатной температуре (22-24°С), в течение месяца, наблюдали

начало выхода паразитоидов. Вылетевших паразитоидов собирали. В коре подсчитывали число

паразитированных жуков короеда-типографа и число его вылетных отверстий.

Собранных паразитоидов содержали в стеклянных колбах с полоской фильтровальной бу-

маги в холодильнике при температуре 8°С. В каждую колбу помещали не более 15 особей.

Каждые два дня паразитоидов обеспечивали кормом. Для этого колбы выставляли из холо-

дильника и оставляли на 30 мин при комнатной температуре. В колбы помещали фильтро-

вальную бумагу, смоченную раствором мёда с водой в соотношении 1:10. При этом удаляли

и подсчитывали мёртвых особей.

Были поставлены опыты по заражению короеда-типографа T. seitneri. Для опытов использо-

вали кусок коры с древесиной (45×20 см) и обрубок ствола ели (диаметр 28 см, длина 35 см).

Кусок коры и обрубок поддерживали во влажном состоянии. Дополнительно на кору помещали

полоски фильтровальной бумаги, смоченные водой и раствором мёда. В обоих опытах короеда-

типографа выпускали на кору одновременно с T. seitneri. После того, как обрубок и кусок коры

оказывались заселены короедом-типографом, исследователи (авторы данной статьи) ждали

выхода нового поколения T. seitneri. Мёртвых паразитоидов и жуков собирали.

515

Потенциальную плодовитость определяли путем подсчёта яиц при вскрытии брюшка са-

мок под бинокуляром МБС-10. Всего было вскрыто 146 самок T. seitneri. Полученные данные

использовали для установления связи между размером тела и потенциальной плодовитостью

T. seitneri. Значимость взаимосвязей оценивалась с помощью анализа линейной регрессии

(MS EXCEL 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие Tomicobia seitneri в природных условиях

По результатам анализа сборов феромонных ловушек было обнаружено, что

T. seitneri в ловушки попадает очень мало, в большинстве сборов этого паразитои-

да нет. Из 10 сборов только в трёх сборах был обнаружен паразитоид T. seitneri.

В одном сборе (за май 2014 г.) один экземпляр T. seitneri и 713 экз. короеда-типографа,

во втором (также за май 2014 г.) 49 экз. T. seitneri и 242 экз. короеда-типографа,

в третьем (за июнь 2015 г.) 2 экз. T. seitneri и 143 экз. короеда-типографа. Жуки

Ips typographus, зараженные паразитоидом, попадают в феромонные ловушки, хотя

и в небольшом количестве. Из 100 жуков типографа только в трёх жуках июньского

сбора были обнаружены личинки T. seitneri (средняя длина 1.6 мм). Таким образом,

жук сохраняет способность летать в период, когда внутри его тела происходит раз-

витие T. seitneri (эмбриональная и личиночная стадия).

Лёт T. seitneri наблюдается в течение всего лета и сопряжен с развитием короеда-

типографа. Весенний массовый лёт связан с вылетом T. seitneri из жуков, зараженных

летом прошлого года. В этих жуках паразитоид зимовал в стадии личинки старшего

возраста. В конце первой и начале второй декад мая, во время втачивания короеда-

типографа в кору и устройства им брачных камер и маточных ходов, начинаются

массовый лёт T. seitneri и заражение жуков. В это время в результате деятельности

короеда на коре появляется буровая мука. Зараженные жуки несколько дней сохраня-

ют свою активность. В третьей декаде мая в собранных живых, но малоподвижных

жуках были обнаружены личинки T. seitneri.

После того как вся генерация короеда-типографа вточилась в кору, лёт T. seitneri

не отмечается в течение 11-12 дней. Следующий массовый лёт начинается летом во

время появления жуков короеда-типографа сестринского и нового поколений (рис. 1).

Молодые жуки в это время выходят из-под коры, ползают по ней и подвергаются на-

падению паразитоида, вышедшего из жуков родительского поколения. При вскрытии

части зараженных родительских жуков в них можно обнаружить имаго T. seitneri,

которые уже готовы к выходу наружу.

T. seitneri предпочитает солнечную сторону дерева и полутень. В первой полови-

не дня больше всего паразитоидов было собрано на солнечной стороне в 11.30, во

второй половине дня - в полутени с 14-15 ч до 16.40 ч, при температуре воздуха

в тени 23-24°С.

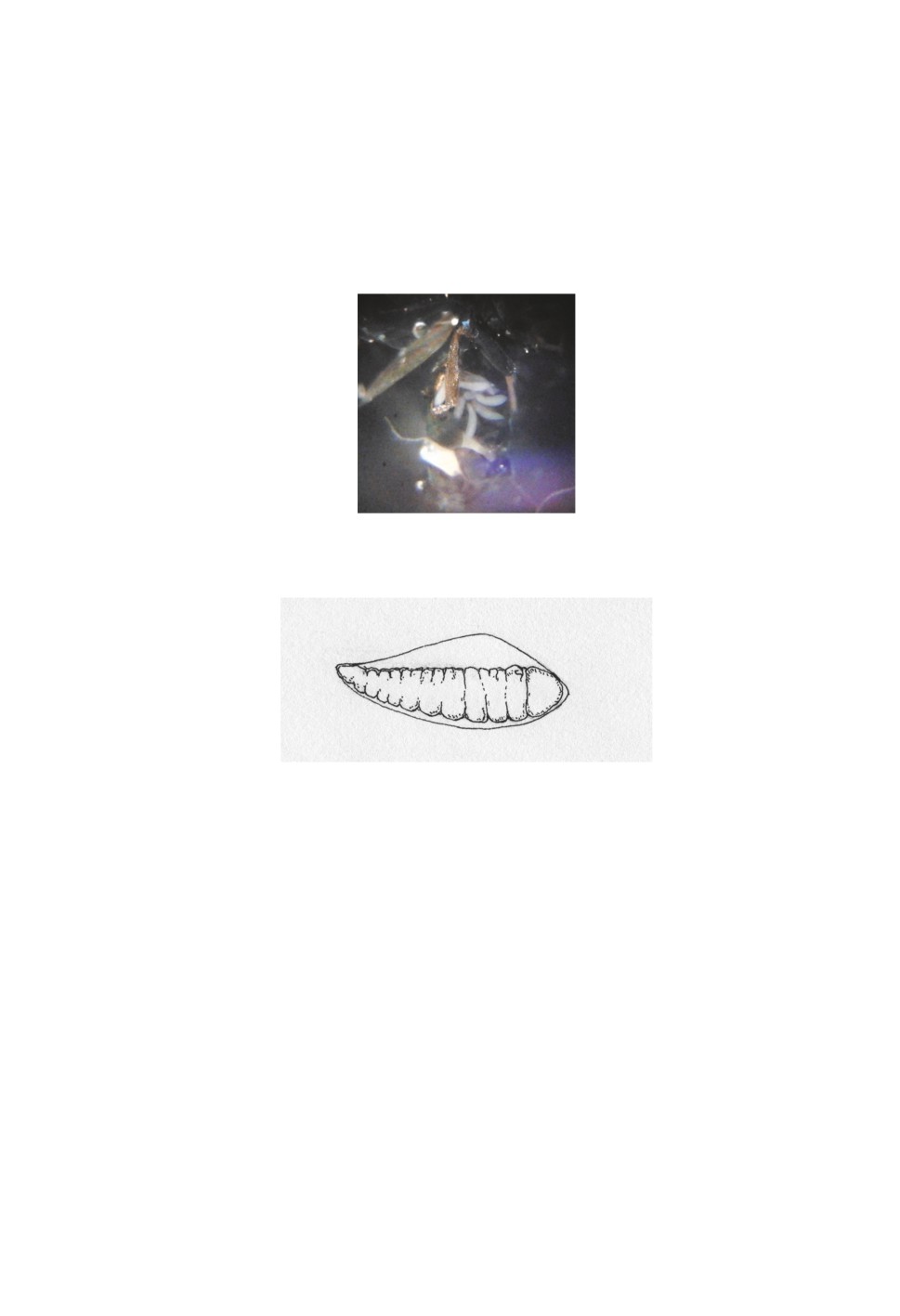

Полное развитие T. seitneri в естественных природных условиях Подмосковья про-

должается 32-37 дней. Наблюдается два поколения в год. Зимуют личики старшего

возраста второй генерации в зараженных жуках. Весной под корой дерева в каждом

таком жуке можно обнаружить взрослую личику T. seitneri, которая полностью за-

полняет его тело (рис. 2). Жуков короеда-типографа, погибших от паразитоида, можно

обнаружить по круглому отверстию на тачке короеда.

В годы, когда наблюдаются вспышки массового размножения короеда-типографа,

T. seitneri постоянно встречается на поврежденных им деревьях. В 2013 и 2014 годах

516

в очагах короеда-типографа было собрано наибольшее количество экземпляров T. seit-

neri, в 2015 и в 2016 годах ловились только единичные экземпляры на ветровальных

деревьях, заселённых короедом-типографом, так как очагов массового размножения

короеда-типографа в эти годы не отмечалось.

Рисунок 1. Встречаемость Tomicobia seitneri за два года наблюдений. Для Ips typographus:

БК - брачные камеры; К - куколки; ЛЁТ - период лёта; Л2, Л3 - развитие личинок 2-го

и 3-го возрастов; МЖ - молодые жуки; МХ - маточные ходы; СП - сестринское поколение;

Я - откладка яиц.

Figure 1. Tomicobia seitneri occurrence over 2-year observations. For Ips typographus:

БК - nuptial chambers; К - pupa; ЛЁТ - flight period; Л2, Л3 - larva’s growth 2 and 3 stages;

МЖ - young beetles; МХ - maternal galleries; СП - sister generation; Я - egg laying.

Рисунок 2. Личинка Tomicobia seitneri внутри короеда-типографа.

Figure 2. Tomicobia seitneri larva inside the bark beetle Ips typographus.

Развитие Tomicobia seitneri в лабораторных условиях

В лаборатории, из собранной коры, первыми начинают вылетать жуки короеда-

типографа, затем, через 7-13 дней, - T. seitneri. Сразу после вылета паразитоиды

начинают пить воду. Помещённые в колбы особи охотно питаются раствором мёда

и водой.

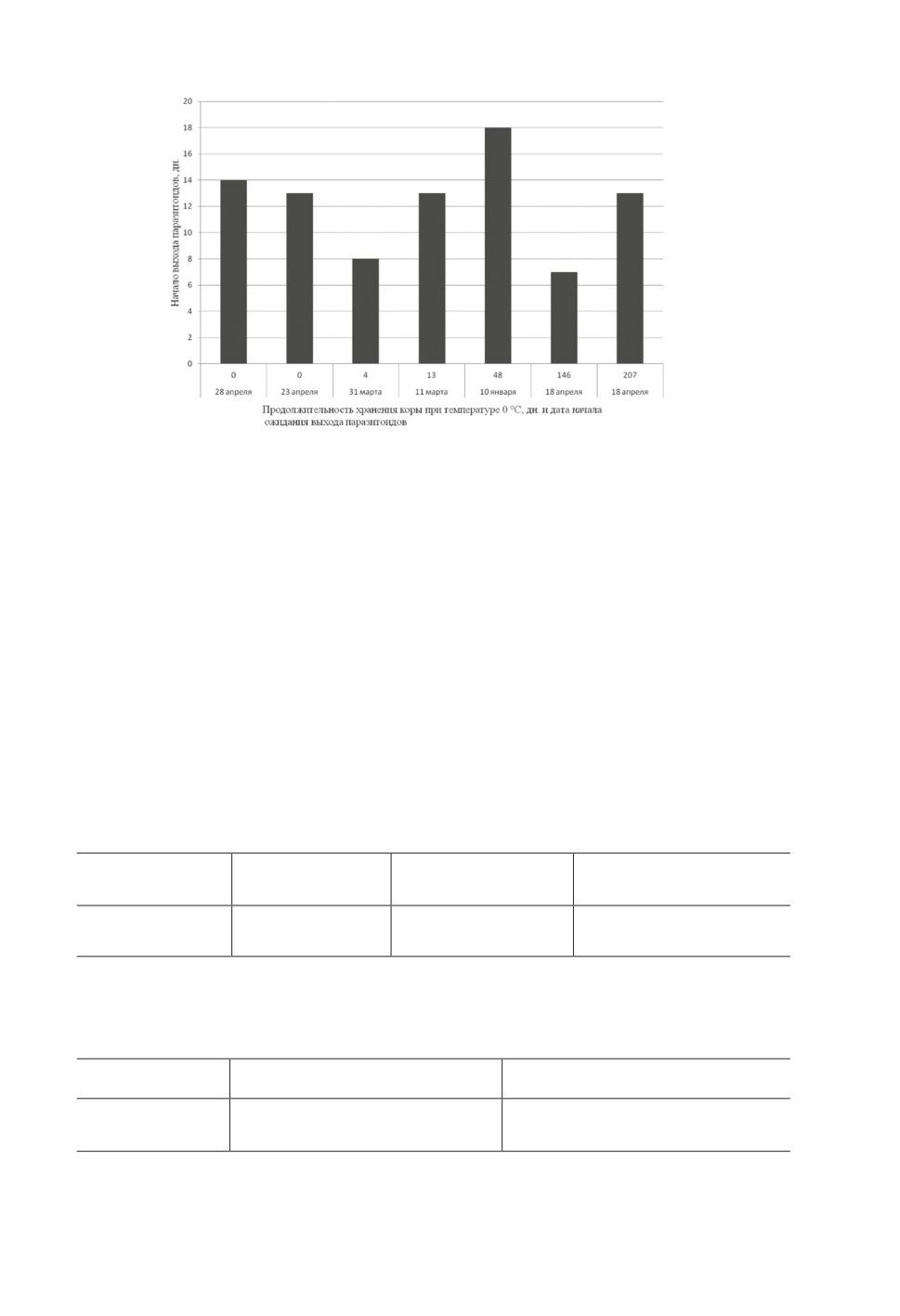

Не было обнаружено связи между продолжительностью хранения коры в холод-

ных условиях и началом выхода T. seitneri в лабораторных условиях. В лабораторном

эксперименте, проведённом с корой в январе, период ожидания появления особей со-

ставил 18 дней, тогда как из коры, принесённой из леса в конце апреля, паразитоиды

начинали выходить на 13-14-й день (рис. 3).

517

Рисунок 3. Появление Tomicobia seitneri в лабораторных условиях после хранения коры

при температуре 0 °С.

Figure 3. The beginning of the flying out of Tomicobia seitneri in laboratory depending

on the duration of storage of the bark at a temperature of 0°C.

При содержании в колбах при температуре 8°С и подкормке раствором мёда и

водой каждые два дня паразитоиды жили недолго. Продолжительность жизни самцов

составила от 1 до 4 дней, самок от 4 до 8 дней. Одна самка жила 40 дней.

Потенциальная плодовитость и размер особей паразитоида Tomicobia seitneri

После выхода из-под коры T. seitneri не имеет зрелых яиц. После питания в те-

чение трех-четырех дней в теле самки содержится в среднем 3 яйца (3.0 ± 3.6, n =

24). Среднее количество яиц в самках, собранных в начале лёта короеда, составляет

3 шт., в это время преобладают самки без яиц и самки с незначительным числом

яиц. В середине лета преобладают самки с большим количеством яиц, самки без яиц

встречаются редко (из 114 самок только две не имели яиц) (табл. 1).

Средняя длина самок лишь в 1.1 раза больше длины тела самцов (табл. 2).

Таблица 1. Потенциальная плодовитость Tomicobia seitneri в разные месяцы

Table 1. Tomicobia seitneri fertility in various months

Минимальное /

Колич. собранных

Среднее колич. яиц

Период сбора самок

максимальное колич. яиц

самок, экз.

в самке, шт.⁕

в самке, шт.

Начало мая

32

3.34 ± 3.61

0/12

Июнь-июль

114

20.16 ± 6.81

0/38

*Среднее ± стандартное отклонение (SD).

Таблица 2. Длина тела Tomicobia seitneri

Table 2. Tomicobia seitneri body length

Показатели

Число измерений

Средняя длина тела*, мм

Самки

130

2.74 ± 0.16

Самцы

28

2.56 ± 0.35

*Среднее ± стандартное отклонение (SD).

518

Связь между длиной тела T. seitneri и плодовитостью слабая, коэффициент корре-

ляции и параметры модели статистически не значимы (n = 87, R² = 0.076, p > 0.05).

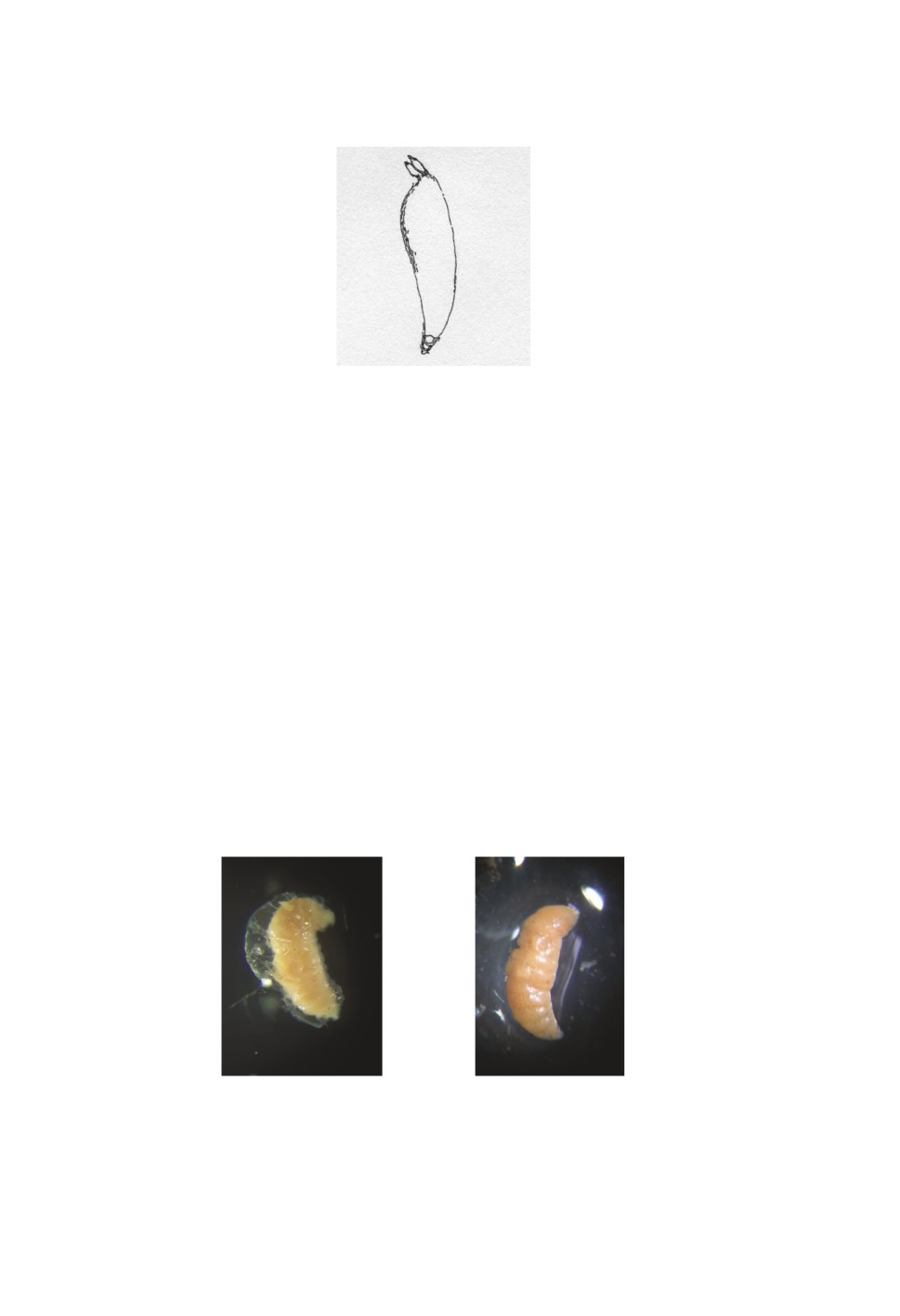

Яйца паразитоида Tomicobia seitneri

Яйца Tomicobia seitneri удлиненно-овальные, слегка изогнутые (рис. 4). Средняя

длина яйца 0.35 мм ± 0.05 мм (n = 192), средняя ширина 0.12 мм ± 0.02 мм (n = 78).

Продолжительность эмбрионального развития 7 дней (Hedqvist, 1963). В лабораторных

исследованиях в жуках I. typographus через 7 дней после заражения паразитоидом

были обнаружены яйца, а также личинка в оболочке (рис. 5).

Рисунок 4. Яйца, извлеченные из самки Tomicobia seitneri.

Figure 4. Eggs extracted from a Tomicobia seitneri female.

Рисунок 5. Личинка Tomicobia seitneri через 7 дней после заражения Ips typographus.

Figure 5. Tomicobia seitneri - larva 7 days after its Ips typographus infection.

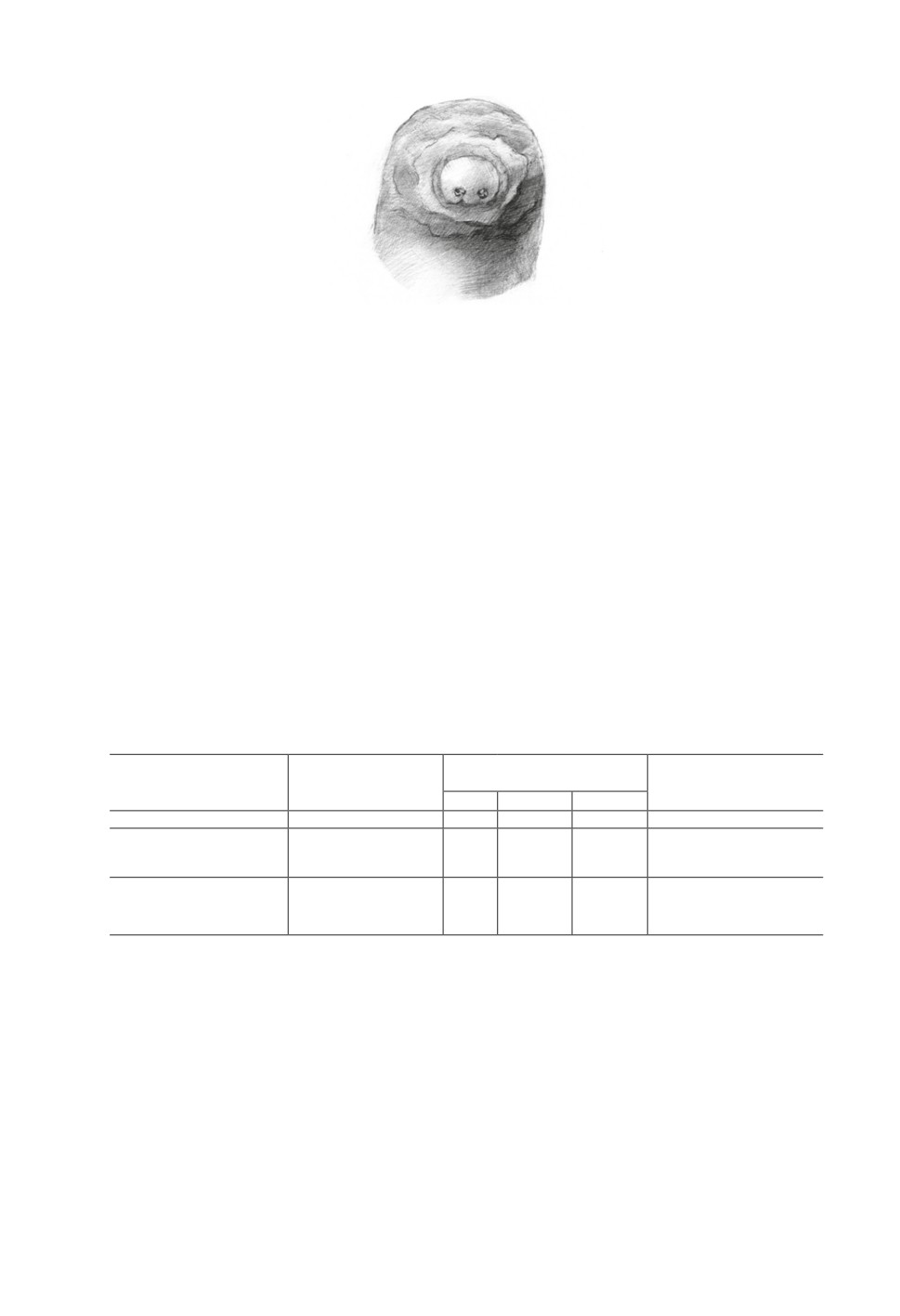

Личинка паразитоида Tomicobia seitneri

Согласно данным Seitner (1924) личинка проходит три стадии развития. Личинки

первой и второй стадий сильно отличаются от личинок третьей стадии. У личинки

первой стадии голова отчётливо выделена, глаза слабо развиты, мандибулы маленькие.

Тело изогнуто, узкое с хвостовидным окончанием, сегменты тела с рядами приле-

гающих щетинок, грудной отдел имеет дорсальные поперечные выпуклости и кры-

ловидные выступы на вентральной стороне. На второй стадии тело личинки более

удлиненное, хвостовидная часть и щетинки короче, не прилегающие, вентральные

выросты мельче, мандибулы и трахеи хорошо видны. На последней стадии личинка

цилиндрическая, слабоизогнутая, на концах конически сужена. Ротовая область с ха-

рактерным расположением сосочков.

В наших опытах после вскрытия жуков, зараженных T. seitneri, в двух из них

были обнаружены личинки. В одном жуке, через 7 дней после заражения, обнаружена

личинка в оболочке (рис. 5), в другом жуке, через 21 день после заражения, обнару-

519

жена личинка размером 0.75 мм, по форме напоминающая яйцо, с двумя выростами

в головной части (рис. 6).

Рисунок 6. Личинка Tomicobia seitneri длиной 0.75 мм.

Figure 6. Tomicobia seitneri larva body long 0.75 mm.

После вскрытия собранных в природе жуков нами были обнаружены личинки

T. seitneri размером 1.6 и 2.1 мм. Личинки цилиндрические, слегка изогнутые, на

концах конически суженные. Они отличаются друг от друга расположением спец-

ифических выростов в головной части личинки. Согласно описанию Seitner (1924)

личинка длиной 2.1 мм по строению относится к личинке второго возраста (рис. 7A).

Личинка длиной 1.6 мм по своему строению, вероятно, относится к промежуточной

между первой и второй стадиями. Тело без хвостовидного окончания, характерного

для личинок первого возраста, однако имеются значительные выпуклости и выросты

головной части. Обнаруженные в наших опытах личики имеют одинаковое строение

головы (рис. 8). Также были обнаружены личинки последней стадии развития (рис.

7B). По данным Seitner (1924), между второй и третьей стадиями личинок появляется

следующая стадия без рядов щетинок. К этой группе принадлежат формы с различ-

ными переходами от слабохвостых к бесхвостым личинкам.

Строение личинок T. seitneri нуждается в дальнейшем исследовании для уточнения

всех форм и стадий постэмбрионального развития и их морфологических различий.

A

B

Рисунок 7. Личинки Tomicobia seitneri: A - личинка второй стадии развития (2.1 мм),

B - личинка последней стадии развития.

Figure 7. Tomicobia seitneri larva: A - larva of the second stage of development (2.1 mm),

B - larva of the last stage of development.

520

Рисунок 8. Голова личинки Tomicobia seitneri.

Figure 8. Tomicobia seitneri larva head.

Опыты по заражению короеда-типографа в лабораторных условиях

В лабораторных условиях развитие T. seitneri в жуках короеда-типографа быстро

прекращалось. При этом заражение жуков проходило активно, но в дальнейшем боль-

шая часть жуков погибала и паразитоид в теле жука не развивался.

В лабораторном эксперименте на кусок коры с древесиной было выпущено 20

самок и 10 самцов T. seitneri, прошедших дополнительное питание в течение трех

дней после зимовки. К ним были выпущены 30 имаго короеда-типографа. На четвер-

тый день все короеды вточились в кору. На 68-й день от момента заражения короеда

вылетело 2 экз. T. seitneri и в одном жуке была обнаружена личинка. После вскры-

тия самок T. seitneri, погибших на четвертый день после выпуска к короеду, было

обнаружено, что только 12 самок содержали яйца (в среднем 2.7 ± 3.1 яиц, минимум

одно яйцо, максимум 12 яиц). Такая потенциальная плодовитость существенно ниже

потенциальной плодовитости в природных условиях (табл. 1). После вскрытия по-

гибших жуков в двух было обнаружено по одному яйцу паразитоида.

Таблица 3. Продолжительность развития Tomicobia seitneri

Table 3. Tomicobia seitneri duration of development

Условия развития

Общая

Продолжительность

Источник

продолжительность

развития, дней

развития, дней

Яйцо

Личинка

Куколка

Комнатное разведение

45

7

-

-

Seitner, 1924

Искусственное

35-40

-

-

-

Гириц, 1975

заражение жука

40-47

4-5

16

10

Kolubajiv, 1954

В природных условиях

-

‒

10-22

8-15

Bouček et al., 1953

35-45

-

-

-

Коломиец, Богданова,

1980

Прочерк - нет данных.

В лабораторном эксперименте в июне на еловый обрубок было посажено 23 жука

короеда-типографа и 23 особи T. seitneri. Все жуки вточились в кору, через 30 дней

вылетели 2 особи T. seitneri. В лабораторных условиях при температуре 24°С про-

должительность развития T. seitneri 30-68 дней.

Согласно полученным данным, если жуков заражали T. seitneri на третий день

после её выхода из-под коры, то это заражение было неэффективно. Это связано

с низкой потенциальной плодовитостью, предположительно из-за недостаточности

дополнительного питания, и быстрой гибелью жуков в условиях лабораторного экс-

перимента.

521

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам нашего исследования в природных условиях Подмосковья про-

должительность развития T. seitneri составляет 32-37 дней, в лабораторных условиях

при температуре 24°С - 30-68 дней. Анализ ранее опубликованных данных показал,

что продолжительность развития T. seitneri составляет 35-47 дней (табл. 3).

По результатам лабораторного эксперимента было показано, что после зимовки

T. seitneri не имеет зрелых яиц. Для формирования яиц T. seitneri необходимо до-

полнительное питание. После питания в течение трех-четырех дней в брюшке самки

содержится в среднем 3 яйца. По данным Гречкина (1949), через 4 дня после выхода

из жука в самке содержится в среднем 20 зрелых яиц.

Личинка на первых стадиях развивается медленно, поэтому короед после зараже-

ния T. seitneri успевает произвести первую яйцекладку (Thalenhorst, 1949; Коломиец,

Богданова, 1980). Согласно исследованиям Thalenhorst (1949) количество яиц, отло-

женных короедом-типографом, уменьшается на 30%, однако численность вредителя не

снижается. В результате уменьшения плотности популяции короеда, условия питания

личинок улучшаются, снижается напряжённость внутривидовых отношений. Вну-

тривидовая конкуренция является одним из основных факторов смертности личинок

короеда-типографа. По данным Маслова (2010), в результате внутривидовой конку-

ренции гибнет 39-63% личинок типографа.

В ранее опубликованных исследованиях показано, что самки короеда, зараженные

T. seitneri, погибают примерно через 10 дней после нападения, находясь к этому

времени в конце материнского хода (Bouček et al., 1953; Kolubajiv, 1954). Однако по

данным Seitner (1924), самки жука погибают примерно через четыре недели.

По нашим наблюдениям короед-типограф сохраняет подвижность во время эм-

бриональной и личиночных стадий развития T. seitneri. Также обнаружено, что иногда

пораженная самка короеда проделывает маточный ход 1.5-2 см и погибает, не успев

отложить яйца. Личинки паразитоида были обнаружены в малоподвижных жуках

и в жуках из феромонных ловушек. Учитывая сроки развития личинок паразитоида

(табл. 3), можно предположить, что зараженные жуки способны летать в течение

примерно 20 дней с момента заражения.

Полученные результаты показали низкую потенциальную плодовитость парази-

тоида в условиях лабораторного эксперимента. Низкая плодовитость предположи-

тельно связана с недостаточностью дополнительного питания, необходимого самкам

после зимовки. В наших опытах это было, возможно, обусловлено коротким периодом

подкормки или несовершенством её состава. В исследованиях Seitner (1924) описан

случай питания самки T. seitneri гемолимфой короеда-типографа. После того как сам-

ка извлекла яйцеклад из тела короеда, на месте укола появилась небольшая капля

жидкости из полости тела, которую она слизала. Дополнительное питание самок ка-

плями гемолимфы отмечено для многих видов паразитических перепончатокрылых

(Викторов, 1976).

Развитие T. seitneri зависит от жизнеспособности жука. В лабораторных услови-

ях при наличии благоприятных условий для содержания имаго короеда-типографа,

паразитоид будет успешно развиваться.

При определении эффективности паразитирования надо учитывать тот факт, что

часть жуков короеда-типографа зимует под корой, часть - в лесной подстилке. Появле-

522

ние типографа весной растянуто и зависит от температуры. Согласно ранее опублико-

ванным данным, лёт T. seitneri начинается раньше, чем лёт короеда-типографа (Гириц,

1975; Faccoli, 2000). Это время необходимо для созревания яиц паразитоида перед тем,

как короед-типограф начнет активно заселять деревья. По данным Гирица (1975), лёт

T. seitneri начинается при среднесуточной температуре 8.8°С. Лёт короеда-типографа

начинается при среднесуточной температуре 11.8°С (Валента, 1972), а выход из-под

коры — при температуре под корой не ниже 12°С (Ohnesorge, 1955). Температура

воздуха в день начала лёта должна подняться до 18°С и более, а температура под-

стилки, где зимуют жуки, - до 8°С и выше (Маслов, 2010).

Заражение короеда-типографа паразитоидом T. seitneri более эффективно во второй

половине лета, паразитоид в это время имеет более высокую потенциальную плодо-

витость, а молодые жуки короеда-типографа до прохождения дополнительно питания

остаются неполовозрелыми. В этом случае зараженные жуки погибают под корой

деревьев, где происходит дополнительное питание. В 2013 г. 36% жуков короеда-

типографа первого поколения погибло от T. seitneri, осенью этого же года под корой

было заражено 90% жуков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Валента В.Т. 1972. Применение фенологических индикаторов в изучении стволовых вредителей сосны и

ели. В кн: Тавровский В.А. (ред.). Вопросы индикационной фенологии и фенологического прогно-

зирования. Ленинград, 27-31. [Valenta V.T. 1972. Primenenie fenologicheskikh indikatorov v izuchenii

stvolovykh vreditelei sosny i eli. V kn: Tavrovskii V.A. (red.). Voprosy indikatsionnoi fenologii i feno-

logicheskogo prognozirovaniya. Leningrad, 27-31. (in Russian)]

Викторов Г.А. 1976. Экология паразитов - энтомофагов. Москва, Наука, 152 с. [Viktorov G.A. 1976. Eh-

kologiya parazitov - ehntomofagov. Moskva, Nauka, 152 pp. (in Russian)].

Гириц A.A. 1975. Основы биологической борьбы с короедом-типографом (Ips typographus L., Coleoptera,

Ipidae). Львов, Издательство «Вища школа», 154 с. [Girits A.A. 1975. Osnovy biologicheskoi bor'by s

koroedom-tipografom (Ips typographus L., Coleoptera, Ipidae). L'vov, Izdatel'stvo «Vishcha shkola», 154

pp. (in Russian)]

Гниненко Ю.И., Чилахсаева E.A., Хегай И.В. 2014. Жукоед Tomicobia seitneri (Hymenoptera, Pteromalidae) -

паразитоид короеда типографа. Защита растений и экологическая устойчивость агробиоценозов:

матер. междунар. научной конф., Алматы, 53-54. [Gninenko YU.I., Chilakhsaeva E.A., Khegai I.V.

2014. Zhukoed Tomicobia seitneri (Hymenoptera, Pteromalidae) - parazitoid koroeda tipografa. Zashchita

rastenii i ehkologicheskaya ustoichivost' agrobiotsenozov: mater. mezhdunar. nauchnoi konf., Almaty, 53-54.

(in Russian)]

Гречкин В.П. 1949. Биологические методы борьбы с вторичными вредителями леса. Результаты работ ВНИ-

ИЛМ за 1941-1945, Москва-Ленинград, вып. 27, 52-58. [Grechkin V.P. 1949. Biologicheskie metody

bor'by s vtorichnymi vreditelyami lesa. Rezul'taty rabot VNIILM za 1941-1945, Moskva-Leningrad, Vol.

27, 52-58. (in Russian)]

Коломиец Н.Г., Богданова Д.A. 1980. Паразиты и хищники ксилофагов Сибири. Новосибирск, Наука, 278

с. [Kolomiets N.G., Bogdanova D.A. 1980. Parazity i khishchniki ksilofagov Sibiri. Novosibirsk, Nauka,

278 pp. (in Russian)]

Маслов A.Д. 2010. Короед-типограф и усыхание еловых лесов. Москва, ВНИИЛМ, 138 с. [Maslov A.D.

2010. Koroed-tipograf i usykhanie elovykh lesov. Moskva, VNIILM, 138 pp. (in Russian)]

Хегай И.В., Чилахсаева Е.А. 2014. Энтомофаги короеда-типографа в его очагах Московской области. Совет

ботанических садов стран СНГ при международной ассоциации академий наук. Информационный

бюллетень 2 (25): 63-64. [Khegai I.V., Chilakhsaeva E.A. 2014. Ehntomofagi koroeda-tipografa v ego

ochagakh Moskovskoi oblasti. Sovet botanicheskikh sadov stran SNG pri mezhdunarodnoi assotsiatsii

akademii nauk. Informatsionnyi byulleten' 2 (25): 63-64. (in Russian)]

Bouček Z., Půlpán J., Śedivý J. 1953. Poznámky o blanokřídlých cizopasnících kůrovce smrkového, Ips

typographus L. v ČSR. Zoologické a entomologické listy 2 (16): 145-158.

523

Faccoli M. 2000. Osservazioni bio-ecologiche relative a Tomicobia seitneri (Ruschka) (Hymenoptera Pteromalidae),

un parassitoide di Ips typographus (L.) (Coleoptera Scolytidae). Frustula Entomol. 23: 47-55.

Georgiev G., Takov D. 2005. Impact of Tomicobia seitneri (Ruschka) (Hymenoptera: Pteromalidae) and Ropalo-

phorus clavicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) on Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera:

Scolytidae) populations in Bulgaria. Forest Science 4: 61-68.

Hedqvist K.J. 1963. Die Feinde der Borkenkafer in Schweden. l. Erzwespen (Chalcidoidea). Studia Forestalia

Suecica 11: 113-115.

Kolubajiv S. 1954. Užitečný hmyz a jeho význam pro ochranu lesa. Praha, SZN, 86 pp.

Noyes J.S. 2019. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. Режим доступа:

Ohnesorge B. 1955. Waldschaden durch Kafer. Sammelreferat uber die Bull. Entomol. Aus der Abteilung

Schädlingsbekämpfung der Nieders. Forstl. Versuchsanstalt, Göttingen Forstarchiv 26 (12): 274-283.

Sachtleben V.H. 1952. Die parasitischen Hymenopteren des Fichtenborkenkafers Ips typographus L. Beiträge zur

Entomologie 2: 175-179.

Seitner M. 1924. Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Auftreten des achtzähningen Fichtenborkenkafërs Ips

typographus L. in Oberösterreich und Steiermark in den Jahren 1921 bis einschl. 1923. Centralblatt für

das gesamte Forstwesen 50 (1/3): 2-23.

Thalenhorst W. 1949. Über die Bedeutung dreier Chalcidier-Arten (Hym.) als Borkenkäfer-Parasiten. Entomon.

Internationale Zeitschrift für die Gesamte Insektenkunde, München, Bd. 1, H. 9, 194-198.

Wegensteiner R., Tkaczuk C., Kenis M., Papierok B. 2017. Occurrence o Tomicobia seitneri (Hymenoptera:

Pteromalidae) and Ropalophorus clavicornis (Hymenoptera: Braconidae) in Ips typographus adults

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from Austria, Poland and France. Biologia 72 (7): 807-813.

BIOLOGICAL TRAITS OF THE PARASITOID TOMICOBIA SEITNERI

(HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) IN SPRUCE FORESTS

OF MOSCOW PROVINCE

E. A. Chilakhsaeva, I. V. Khegai

Keywords: Tomicobia seitneri, Ips typographus, parasitoid, laboratory insect culture,

biological control

SUMMARY

Some biological traits of Tomicobia seitneri (Ruschka, 1924), parasitoid of the spruce

bark beetle Ips typographus L., 1758, were studied. Fraction of parasitized bark beetles is

usually higher in the second half of summer. Tomicobia seitneri possesses two generations

per year, and its complete development in the natural conditions of Moscow Province lasts

for 32-37 days while under laboratory conditions at 24°С it takes 30-68 days to develop

from an egg to adult. The analysis of pheromone traps demonstrated that the infested spruce

bark beetle I. typographus is able to fly for at least about 20 days after being parasitized

by T. seitneri. Life expectancy of the infested beetles and fertility of females T. seitneri

under laboratory and natural conditions differ and most likely depend on their nutritional

conditions. After end-of-the-winter emergence from the bark, T. seitneri females have no

mature eggs. After additional feeding for 3-4 days, females contain 3 eggs on average. The

average number of eggs in females collected at the beginning of I. typographus flight is 3

(3.34 ± 3.61, n = 32). In mid-summer, females with a large number of eggs are predomi-

nant whereas females without eggs are rare (average 20.16 ± 6.81 eggs, minimum - 1 egg,

maximum - 38 eggs, n = 114). To rear T. seitneri under laboratory conditions successfully,

it is necessary to create favorable conditions for the development of their bark beetle host.

The article contains information about the detected forms of larvae of T. seitneri.

524