ВВЕДЕНИЕ

Проблема формирования стратовулканов с обширными проявлениями побочного вулканизма представляет большой интерес для понимания процессов происхождения магмы и ее эволюции на пути к земной поверхности. На таких вулканах, как Этна, Питон-де-ла-Фурнез, Гекла, Килауэа, Сакурадзима, Фуджи, так же как и на вулкане Ключевской, наблюдаются чередующиеся циклы вершинных и побочных извержений. В настоящий момент не существует общепринятой модели того, как работают такие вулканы. У каждого конкретного вулкана и его питающей системы есть свои характерные черты, обусловленные геотектоническими условиями его формирования и их эволюцией, а также геологическим строением территории.

По данным (Acocella et al., 2003), на вулкане Этна боковые извержения питаются преимущественно радиальными магматическими каналами, по которым магма переносится из вершинного кратера в нижние части вулкана. Отмечены более редкие случаи, когда побочные извержения вулкана питаются не из центрального питающего канала, а из малоглубинной (h ~ 10 км) магматической камеры. Согласно (Sharp et al., 1980), накопление магмы может происходить в линзовидной серии трещин на глубине 16–24 км, откуда она поднимается выше по питающим каналам.

В магмоподводящей системе вулкана Питон де ля Фурнез выделяется до трех магматических очагов на глубинах 0–15 км. За локализацию и неоднородный состав вершинных и побочных излияний отвечают процессы в малоглубинном магматическом резервуаре (Peltier et al., 2009). Изменения в режиме подпитки этого резервуара влияют на цикличность извержений. Мелкие вершинные и побочные извержения питаются из верхней части магматической камеры, а крупные побочные прорывы – из ее основания (Ludden, 1977).

Побочные паразитические извержения на андезитовом вулкане Сакурадзима происходят в результате ответвления магмы на глубине от основного питающего канала (Yokoyama, 2013), и расстояние от центрального кратера до бокового прорыва коррелирует с глубиной точки ответвления. Однако механизм ответвления и глубинная структура питающих каналов еще не прояснены. Интересен также тот факт, что на вулкане Сакурадзима (Япония), а также на вулканах Гекла (Исландия), Фогу (Кабо-Верде) и Тятя (Курильские о-ва) побочные прорывы могут происходить на противоположных склонах стратовулкана одновременно (Yokoyama, 2015).

Вершинные и побочные трещинные извержения вулкана Гекла питаются из общего магматического резервуара, находящегося на глубине 7–8 км, притом побочные прорывы более основного состава питаются от краевых частей камеры, а вершинные кислые и андезитовые извержения приурочены к центральной части резервуара (Gudmundsson et al., 1992).

Независимо от существующих точек зрения на проблему питания стратовулканов с ярко проявленными побочными извержениями, следует признать, что побочные конусы не являются вспомогательными по отношению к основным вулканам, а тесно связаны с магматическими питающими системами вулканов.

В 2021 г. на вулкане Ключевской (Камчатка) спустя более 30 лет доминирования вершинных извержений произошло уникальное событие: на северо-западном склоне на высоте 2850 м образовался побочный прорыв им. Г.С. Горшкова. Извержение началось через 10 дней после активизации вершинного кратера в 2020–2021 гг. Данные события дают уникальную возможность изучить магмаподводящую систему Ключевского вулкана в 2021 г. на разных ее уровнях и выявить сходство и различия геохимических и изотопных характеристик продуктов вершинных и побочных извержений. Результаты этих исследований представляют несомненный интерес, не только для вулкана Ключевской, но и для других вулканов мира с проявлениями побочного вулканизма.

Цель настоящей работы – проследить эволюцию магматической питающей системы вулкана Ключевской со времени последней активизации побочных прорывов в конце 1980-х гг., определить условия формирования и пути миграции магм, питавших последние вершинное и побочное извержения, действовавшие практически одновременно в 2021 г.

Для этого мы рассмотрим общие петрохимические данные, составы микроэлементов и изотопные Sr-Nd-Pb системы для исследуемых лав, сравним их с данными, имеющимися для лав предшествующих извержений Ключевского вулкана, рассмотрим составы фенокристаллов в лавах двух извержений, а также оценим Р-T условия генерации магм по составам различных генераций плагиоклаза.

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВУЛКАНА КЛЮЧЕВСКОЙ И ОСОБЕННОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ В 2020–2021 гг.

Стратовулкан Ключевской расположен в надсубдукционной обстановке, напротив зоны сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, в пределах Центрально-Камчатской депрессии (ЦКД). Это самый высокий в Евразии и самый продуктивный островодужный вулкан в мире, он извергает в среднем 60 млн тонн базальтов в год (Федотов и др., 2008). Высота его вершины, меняющаяся в ходе извержений, составляет около 4750 м, возраст вулкана около 7 тыс. лет. Деятельность побочных прорывов на вулкане началась около 3.0–3.5 тыс. лет назад (Брайцева и др., 1994). За это время на склонах вулкана и его подножии образовалось более 90 построек моногенных конусов и лавовых потоков побочных извержений (Озеров, 2019).

В 1932–1990 гг. на Ключевском вулкане была широко проявлена активность побочных и вершинных извержений. При этом примерно 2/3 магмы (~40 × 106 тонн/год) поступило на поверхность по питающим каналам побочных извержений, и только 1/3 базальтов (~20 × 106 тонн/год) извергалось через вершинный кратер, а основной объем пирокластики (~81%) пришелся на вершинные извержения (Федотов, 1993).

После 1987 г. деятельность побочных прорывов на Ключевском вулкане прекратилась. В 1994 г. произошло пароксизмальное вершинное извержение, после чего в эруптивной деятельности вулкана наступил перерыв. Затем, с 2003 г. на Ключевском вулкане произошло 14 вершинных извержений с периодичностью 1–3 года. Два последних вершинных извержения пришлись на 01.11.2019–03.07.2020 гг. и 30.09.2020–08.02.2021 гг. Извержение 2019–2020 гг. было отмечено стромболианской активностью в вершинном кратере и лавовыми потоками на юго-восточном склоне вулкана, в вершинном кратере сформировался небольшой шлаковый конус (Черкашин и др., 2020). Извержение 30.09.2020–08.02.2021 гг. также сопровождалось стромболианской активностью и лавовыми потоками на юго-восточном и юго-западном склонах вулкана (Гирина и др., 2021). Также эти извержения характеризовались парогазовой деятельностью с выносом пепла, мощными фреатическими взрывами на юго-восточном склоне вулкана и обрушениями пирокластики с бортов Апахончичского желоба, пепловые облака поднимались до 9.6 км над уровнем моря (Гирина и др., 2021).

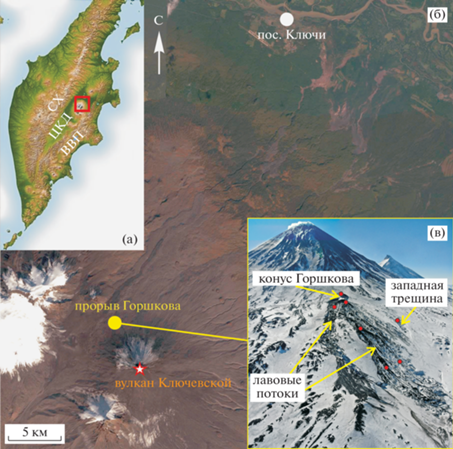

Спустя 10 дней после окончания вершинного извержения 2020–2021 гг., 18 февраля 2021 г. на вулкане Ключевской произошло уникальное событие: после долгого периода (более 30 лет) доминирования вершинных извержений на северо-западном склоне вулкана на высоте 2850 м образовался побочный прорыв, названный в честь чл.-корр. АН СССР Г.С. Горшкова (Озеров и др., 2021) (рис. 1). Излияние лавы происходило из двух параллельных трещин северо-западного простирания, длина лавовых потоков превысила 1.2 км, а в верхней части восточной трещины сформировался шлаковый конус высотой 60 м. К 20 марта 2021 г. извержение закончилось. Формирование побочного прорыва, названного им. Г.С. Горшкова, на северо-западном склоне вулкана на относительно низких высотах дало основание полагать о начале нового эруптивного цикла Ключевского вулкана (Bergal-Kuvikas et al., 2022).

Рис. 1.

(а) Положение вулкана Ключевской на карте Камчатки, ВВП – Восточный вулканический пояс, ЦКД – Центральная камчатская депрессия, СХ – Срединный хребет. (б) Спутниковый снимок области в красной рамке из врезки (а) с расположением вулкана Ключевской и прорыва им. Г.С. Горшкова. (в) Снимок прорыва им. Г.С. Горшкова 5.04.2021 г. (вид на юг, на заднем плане – вулкан Камень), красные точки – места отбора проб.

Следует отметить, что в 1945 г. был последний раз, когда на Ключевском вулкане похожим образом побочное извержение следовало за вершинным с небольшим временным интервалом, однако, спустя небольшое время после пароксизмального вершинного извержения на юго-восточном склоне Ключевского вулкана произошел прорыв Юбилейный (Пийп, 1956). В настоящей работе проведено сравнение геохимических и изотопных особенностей этих двух эпизодов эруптивной деятельности вулкана.

За весь период, начиная с 3.5 тыс. лет назад, подавляющее число побочных прорывов произошло на северо-восточном и юго-восточном склонах вулкана, а в северо-западной части вулкана их не зафиксировано. По этой причине прорыв им. Г.С. Горшкова представляет собой уникальное событие и является ключевым объектом для понимания всей истории развития вулкана. Очень короткий временной промежуток между последними вершинным и побочным извержениями Ключевского вулкана позволяет предполагать тесную генетическую взаимосвязь их продуктов, что дает возможность оценить состояние питающей системы вулкана в 2020–2021 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материала исследований была изучена представительная коллекция из 10 образцов лав побочного прорыва им. Г.С. Горшкова, а также были проанализированы образцы вершинных извержений Ключевского вулкана 2016 г. и 2020–2021 гг. На прорыве им. Г.С. Горшкова во время и незадолго после извержения были опробованы ранние и поздние порции лав, бомбы шлакового конуса, а также различные участки основного лавового потока и короткий лавовый поток, излившийся из западной трещины прорыва (местоположения точек отбора проб отмечены на рис. 1). Образец вершинного извержения 2020–2021 г. был отобран при восхождении на вулкан группы альпинистов в мае 2021 г. на лавовом поле у истока лавового потока, излившегося на юго-западный склон Ключевского вулкана. Образец лавы вершинного извержения 2016 г. был отобран на небольшой лавовой выжимке возле северо-западной кромки вершинного кратера. Геохимические и изотопно-геохимические результаты изучения образцов вершинных извержений Ключевского вулкана 2016 г. и 2020–2021 гг. приводятся впервые в настоящей работе. Данные о местах отбора образцов представлены в Supplementary22 1, ESM_1.xls.

Все исследования по химическому анализу вещества проводились в Аналитическом центре и Лаборатории изотопной геохимии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН, г. Москва). Содержания главных элементов определялись на вакуумном рентгеновском спектрометре с волновой дисперсией Axis Max (компания PANalytical, Нидерланды). Состав микроэлементов анализировали методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) с использованием NEXION 2000C (США). Правильность и точность измерений контролировались международными стандартными образцами горных пород AGV-2 и BIR‑1 (USGS, США). Аналитические погрешности были оценены на основе систематического анализа международных стандартов и составили менее 10%. Высокоточный метод многоколлеторной масс-спектрометрии с ионизацией вещества в индуктивно связанной плазме (MC-ICP-MS) (Rehkamper, Halliday, 1998) использовался для анализа изотопного состава Pb в вулканических породах (Chugaev et al., 2013). Измерение распространенности изотопов Pb проводилось на масс-спектрометре NEPTUNE (Thermo Scientific, Германия). Точность и достоверность результатов контролировались путем систематического анализа SRM 981 и эталонного образца андезита AGV-2. Общая погрешность (±2SD) анализа изотопных отношений Pb не превышала ±0.03%. Изотопные составы Sr и Nd измерялись с помощью масс-спектрометра Sector 54 (Micromass, Великобритания) с использованием мультидинамического режима. Эффект приборной масс-дискриминации был скорректирован с использованием экспоненциального закона путем нормализации по 87Sr/86Sr = 0.1194 и по 143Nd/144Nd = 0.7219. Среднее значение 87Sr/86Sr для стандарта SRM-987 в серии параллельных анализов составило 0.710242 ± 11 (±2SD, N = 10).

Изотопный состав кислорода изучался в валовых пробах вулканитов с использованием методики лазерного фторирования в Орегонском Университете (Юджин, США). В качестве реактива для фторирования использовался BrF5. Навеска составляла 1.5 мг. Масс-спектрометрические измерения проведены на масс-спектрометре МАТ 253 (ThermoScientific, Германия). Вместе с образцами параллельно измерялись стандарты UWG-2. Полученные значения δ18O выражены в относительных единицах (SMOW). Погрешность определения не превышала ±0.15‰ (SD).

Исследование породообразующих минералов проводилось с применением сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) VEGA 3 TESCAN, оснащенного энергодисперсионным спектрометром X-MAX 80 mm2 с программным обеспечением AZtec Oxford Instruments (ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, аналитик Плутахина Е.Ю.). Точность и стабильность анализа контролировались путем систематического измерения стандарта базальтового стекла USNM 111240-52 (VG-2). Локальные определения составов проводились при ускоряющем напряжении 20 кэВ и силе тока 1 нA. Образцы, эталоны стекла и Ni напылены углеродом.

Составы фенокристаллов Ol, Cpx, Ol, приведенные ниже, рассчитывались из соотношений молекулярных количеств соответствующих оксидов. Содержание анортита в плагиоклазе: An = = CaO/(CaO + Na2O + K2O); состав оливина: Fo = = 100MgO/(MgO + FeO); магнезиальный номер клинопироксена: Mg# = 100MgO/(MgO + FeO).

В соответствии с методикой применения природных термобарометров, описанной в (Putirka, 2005, 2008), в рамках настоящей работы были произведены расчеты P-T условий образования различных генераций плагиоклаза в исследуемых породах. Применяемый термобарометр двухфазной системы плагиоклаз–расплав основан на зависимости температуры и давления от коэффициентов распределения компонентов между жидкой и минеральной фазами, т.е. химических констант реакций обмена компонентами между кристаллом плагиоклаза и равновесным с ним расплавом (жидкая фаза). В качестве исходных данных для расчета состава жидкой фазы были использованы общий валовый состав пород (XRF), а также составы вулканического стекла в основной массе породы, полученные на сканирующем электронном микроскопе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Петрографические наблюдения

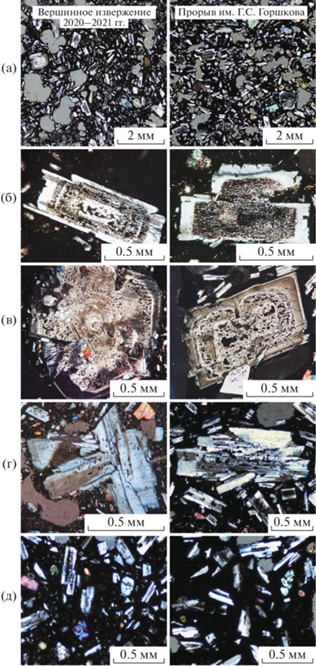

Андезибазальты двух рассматриваемых извержений Ключевского вулкана, с точки зрения петрографии, имеют очень схожий облик: мелкопорфировая структура, гиалопилитовая основная масса, высокая степень пористости. Вкрапленники представлены плагиоклазом в нескольких генерациях, а также в подчиненном количестве оливином и клинопироксеном. Для лав вершинного извержения степень пористости выше: объем пор до 50% в сравнении с ~20–30% для лав побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. В то же время стекло в основной массе в лавах вершинного кратера раскристаллизовано чуть лучше. Количество вкрапленников, главным образом, плагиоклаза в лавах прорыва им. Г.С. Горшкова достигает 40%, против 25% вкрапленников в лавах вершинного извержения. Повышенная пористость лав вершинного извержения указывает на более интенсивную дегазацию магм в процессе их подъема к поверхности, а следы роста микролитов в основной массе говорят о более длительной эволюции расплава по сравнению с лавами побочного прорыва.

С точки зрения генетической взаимосвязи лав вершинного и побочного извержения наиболее интересны фенокристаллы плагиоклаза, которые в обеих лавах представлены в нескольких общих генерациях (рис. 2). Наиболее частая генерация плагиоклаза – это короткопризматические кристаллы с черными каймами внутри или ядрами, размер кристаллов 0.3–0.8 мм. Такие типы текстур плагиоклаза называются “ситовыми” (sieved), или текстуры с частично “растворенным” ядром (Viccaro et al., 2010). Эти текстуры указывают на непостоянные условия роста кристаллов плагиоклаза и возможное неоднократное внедрение новых порций расплава в уже частично закристаллизованную магму. Ячейки “ситовых” текстур состоят из недораскристаллизованного расплава, разновидности текстур обусловлены скоростью декомпрессии, насыщением магмы H2O и летучими веществами (Viccaro et al., 2010).

Рис. 2.

Петрографические характеристики лав вершинного извержения 2020–2021 гг. (слева) и побочного прорыва им. Г.С. Горшкова (справа) на вулкане Ключевской. (а) – общая структура породы (однородные бесформенные светло-серые участки породы – поры). Разные генерации плагиоклаза: (б) – плагиоклаз с ситовой текстурой, типа “coarsely sieved” (Viccaro et al., 2010); (в) – концентрически-зональные кристаллы; (г) – кристаллические сростки; (д) – микролиты.

Другая генерация плагиоклаза – это изометричные концентрически-зональные кристаллы, с “осцилляторными” зональностями (“oscillatory-zoned”, Viccaro et al., 2010), размером до 1.5 мм, слои зональностей также иногда имеют “ситовые” текстуры. Третья генерация – это средне- и длиннопризматические кристаллы Pl и их сростки (размер до 1 мм) с полисинтетическим двойникованием. Последняя генерация Pl – длиннопризматические и игольчатые микролиты размером до 0.3 мм.

Геохимия главных элементов

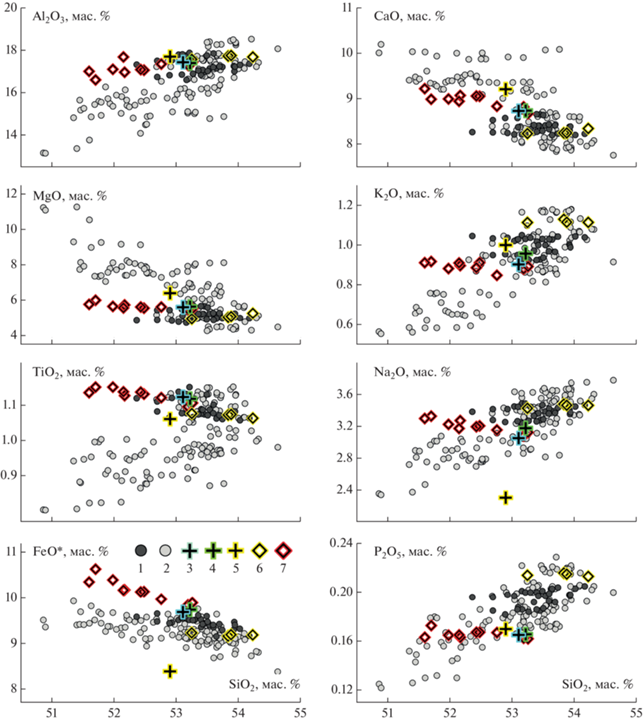

На диаграммах Харкера (рис. 3) представлены составы лав прорыва им. Г.С. Горшкова, лав вершинного извержения Ключевского вулкана 2020–2021 гг., а также составы лав вершинных извержений 1945 г. и 2016 г. на фоне данных об исторических побочных и вершинных извержениях. Лавы рассматриваемых извержений – это типичные для Ключевского вулкана глиноземистые андезибазальты нормальной щелочности (в мас. %): SiO2 от 51.6 до 53.2, MgO от 5.5 до 6.0, Al2O3 от 16.6 до 17.7, (Na2O + K2O) от 3.9 до 4.1. Точки вершинных извержений 2016 г. и 2020–2021 г. лежат на общем тренде вершинных исторических извержений Ключевского вулкана и очень близки друг к другу. Они относительно богаче FeO и CaO и беднее K2O, Na2O и P2O5 по сравнению с предшествующими историческими извержениями.

Рис. 3.

Диаграммы Харкера для лав извержений вулкана Ключевской. 1 – исторические вершинные извержения (Bergal-Kuvikas et al., 2017); 2 – побочные извержения (исторические и доисторические) (Bergal-Kuvikas et al., 2017); отдельные вершинные извержения: 3 – 2020–2021 гг.; 4 – 2016 г.; 5 – 1945 г. (Пийп, 1956); 6 – прорыв Юбилейный (Bergal-Kuvikas et al., 2017); 7 – прорыв им. Г.С. Горшкова.

Лавы прорыва им. Г.С. Горшкова имеют заметный разброс в содержании SiO2 – от 51.6 до 53.2 мас. %. Петрографически более мафические разности лав прорыва отличаются от более кислых меньшей пористостью и более свежим стеклом в основной массе породы, а также большим размером вкрапленников плагиоклаза, оливина и клинопироксена. Крайние члены лав прорыва с наибольшим содержанием SiO2 по составу совпадают с лавами последних вершинных извержений Ключевского вулкана. Остальные точки составов лав прорыва выстраиваются в тренд, в котором с понижением SiO2 повышается содержание FeO, слегка повышается CaO и падает Al2O3, составы остальных оксидов практически не меняются. Содержание MgO в лавах всех последних извержений весьма постоянно (5.5–6.0 мас. %).

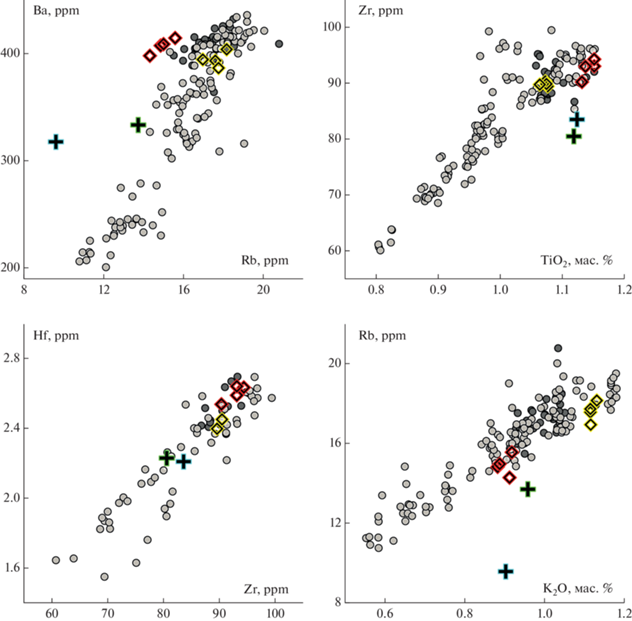

Содержание микроэлементов

На спайдер-диаграмме, нормированной на состав примитивной мантии (рис. 4), нанесены составы лав последних двух вершинных извержений Ключевского вулкана и лав прорыва им. Г.С. Горшкова на фоне данных об исторических вершинных и побочных (с 3.5 тыс. лет назад) извержениях. Точки составов лав прорыва им. Г.С. Горшкова тяготеют к верхней границе поля составов лав исторических побочных извержений.

Рис. 4.

Спайдер-диаграмма лав Ключевского вулкана, нормированная к примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989).

Лавы вершинных извержений 2016 г. и 2020–2021 гг. несколько отклоняются от тренда предыдущих вершинных излияний: лавы 2020–2021 г. обеднены Rb и Sr, но в целом их составы лежат в пределах полей исторических и доисторических извержений Ключевского вулкана.

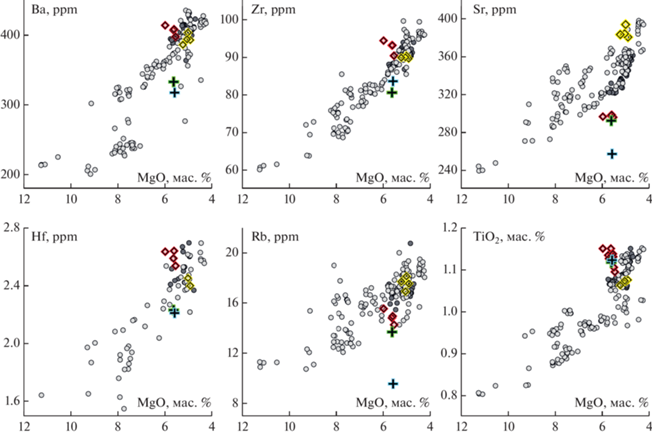

Дискриминационные диаграммы некогерентных элементов в зависимости от содержания MgO изображены на рис. 5. Вариации содержаний (в ppm): Ba 317–333, Zr 80.5–83.5, Sr 257–292, Rb 9.6–13.7 и Hf 2.21–2.23 показывают тенденцию к резкому обеднению лав последних вершинных извержений в сравнении с вершинными извержениями прошлого, причем по Sr, Rb и Ba от 2016 г. к 2021 г. эта тенденция усиливается. Лавы прорыва им. Г.С. Горшкова имеют небольшое обогащение по Ba (398 – 414 ppm), Zr (90 – 94 ppm) и Hf (2.5 – 2.6 ppm) и обеднение по Sr (296 – 298 ppm) и Rb (14.0 – 15.5 ppm) для MgO = 5.5–6.0 мас. % по сравнению с лавами побочных извержений прошлого.

Рис. 5.

Дискриминационные диаграммы некогерентных элементов по отношению к содержанию MgO для лав Ключевского вулкана. Условные обозначения см. на рис. 3.

Извержения 2016 г., 2020–2021 гг. и лавы прорыва им. Г.С. Горшкова имеют повышенное содержание TiO2 на фоне составов предшествующих базальтов Ключевского вулкана с аналогичным содержанием MgO 5.5–6.0 мас. %.

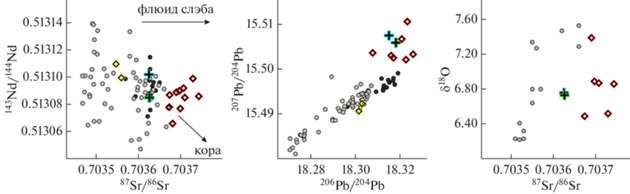

Изотопные данные

На рис. 6 представлены корреляционные диаграммы для изотопных отношений 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, δ18O. Лавы вершинных извержений 2016 г. и 2020–2021 гг. по изотопному составу Sr, Nd, а также по 206Pb/204Pb соответствуют всем более ранним вершинным извержениям Ключевского вулкана. В то же время на диаграмме 206Pb/204Pb–207Pb/204Pb лавы последних вершинных и побочного извержений показывают более высокие значения, что не наблюдалось для более ранних лав Ключевского вулкана. Изотопные соотношения 87Sr/86Sr для лав прорыва им. Г.С. Горшкова оказались систематически выше, чем для лав исторических побочных извержений. Изотопный состав кислорода δ18O для лав последних извержений Ключевского вулкана находится в пределах значений, определенных для всех предшествующих извержений, на фоне повышенных значений 87Sr/86Sr.

Рис. 6.

Корреляционные диаграммы изотопных отношений 87Sr/86Sr к 143Nd/144Nd, 206Pb/204Pb к 207Pb/204Pb, 87Sr/86Sr к δ18O для лав вулкана Ключевской. Условные обозначения см. на рис. 3. На диаграмме 87Sr/86Sr к δ18O светло-серыми кружками показаны данные по лавам побочных извержений Ключевского вулкана из (Dorendorf et al., 2000).

Составы породообразующих минералов и особенности зональности разных генераций плагиоклаза

На сканирующем электронном микроскопе были проанализированы составы фенокристаллов и микролитов плагиоклаза, клинопироксена и оливина, а также участки нераскристаллизованного вулканического стекла в основной массе в двух полированных шлифах из образцов вершинного извержения Ключевского вулкана 2020–2021 г. и побочного прорыва им. Г.С. Горшкова.

В лавах прорыва им. Г.С. Горшкова: состав оливина Fo68.4–Fo81.7, магнезиальный номер клинопироксена Mg#63.7–Mg#79.7, состав плагиоклаза An55–An83. В лаве вершинного извержения 2020–2021 гг.: состав оливина Fo67.3–Fo80.5, магнезиальный номер клинопироксена Mg#60.7–Mg#83.0, состав плагиоклаза An48–An86. Диапазоны составов фенокристаллов оливина, клинопироксена и плагиоклаза показаны на рис. 7.

Рис. 7.

Диапазоны химического состава фенокристаллов оливина (Ol), клинопироксена (Cpx) и плагиоклаза (Pl) в лавах вершинного извержения 2020–2021 гг. и прорыва им. Г.С. Горшкова. Генерации плагиоклаза: 1 – кристаллы с “ситовой” текстурой, типа “coarsely sieved”; 2 – концентрически-зональные кристаллы; 3 – кристаллические сростки (гломеропорфировые); 4 – микролиты.

В концентрически зональных кристаллах плагиоклаза, встречающихся в лавах обоих извержений, наблюдается изменение состава от битовнита (An75–83) к лабрадору (An50–65) в направлении от ядра к границам кристалла. Составы “осцилляторных” зональностей колеблются в пределах An55–An73. Ядра концентрически зональных кристаллов плагиоклаза имеют неоднородную по составу текстуру (“patchy core”, Viccaro et al., 2010), в которой по неровным границам контактируют более анортитовые (An74–76) и менее анортитовые (An57–66) области.

Наиболее широкие вариации составов An53–55–An83–86 у генерации плагиоклаза с “ситовой” текстурой, в таких кристаллах также встречаются “осцилляторные” зональности. Кристаллические сростки плагиоклаза по составу также варьируют в широких пределах An47–55–An72–80, преимущественный состав микролита смещен в сторону альбитовой компоненты An48–An66. Некоторые микролиты в лавах побочного прорыва им. Г.С. Горшкова имеют резкую зональность с изменением состава от An75–78 в ядре до An55 на краю зерна.

ДИСКУССИЯ

Обзор представлений о формировании магм вулкана Ключевской

Общие представления о геологическом строении земной коры и верхней мантии, а также об общих свойствах питающей системы Ключевского вулкана с опорой на многолетние исследования разных авторов изложены в работе (Федотов и др., 2010).

Согласно сейсмологическим данным, на глубине около 160 км под Ключевской группой вулканов (КГВ) находится верхняя часть погружающейся Тихоокеанской плиты. В результате дегидратации плиты происходит частичное плавление разогретых перидотитовых пород мантийного клина, и магма путем гравитационной конвекции поднимается в диапирах и астеносферных колонах до глубин ~40 км.

Данные главных и микроэлементов, а также результаты системных Pb-Sr-Nd изотопных исследований разновозрастных базальтов Ключевского вулкана подразумевают, что зарождение магмы в Курило-Камчатской дуге в основном контролируется плавлением флюидонасыщенного мантийного клина, определяющим повышенные величины 87Sr/86Sr и изотопный состав Pb, близкий к мантийному источнику MORB (Kersting, Arculus, 1995). Изотопный состав свинца в лавах КГВ является наименее радиогенным в сравнении с другими сегментами Курило-Камчатской дуги. По мнению (Kayzar et al., 2014), это может быть следствием того, что во время магмообразующих процессов на мантийных уровнях не происходило вовлечение свинца океанических осадков и, напротив, указывает на усиленную ассимиляцию магматическими расплавами вещества нижней коры под Ключевской группой вулканов. При этом выявленные закономерности в десятилетних временных вариациях изотопного состава Pb в лавах на вулкане Ключевской свидетельствуют о существенном изменении в степени такой ассимиляции (Kayzar et al., 2014). Ранее Покровский Б.Г. и Волынец О.Н. (1999) предполагали значительную ассимиляцию коры под ЦКД на основе изучения изотопов кислорода в эффузивах. Исследование 210Pb–226Ra–230Th–238U системы лав Ключевского вулкана показывает, что мантийный источник находится под влиянием как добавления флюида из субдуцирующей плиты, так и декомпрессионного плавления под КГВ (Turner et al., 2007).

По геофизическим данным, на глубинах 40–25 км свойства магматической питающей системы вулкана меняются. Здесь на корово-мантийном уровне происходит накопление магм с возможным формированием глубинного магматического очага. Наличие зоны повышенной электропроводности на глубинах 40–20 км интерпретируется как область насыщения флюидами и магматическими расплавами (Мороз Ю., Мороз Г., 2006). Эта область также отмечается множеством слабых длиннопериодных землетрясений, наибольшая концентрация которых наблюдается на глубинах 27–31 км (Горельчик и др., 2001). Возможный генезис глубоких длиннопериодных землетрясений связан с дегазацией водонасыщенных расплавов (Melnik et al., 2020). Здесь происходит образование высокомагнезиальных базальтов (Федотов и др., 2008), которые, по мнению (Хренов и др., 2002), маркируют региональную зону ареального вулканизма в КГВ. На глубинах 25–5 км находится непрерывный вертикальный магматический канал, по которому магма поднимается из промежуточного очага на глубины 5 и менее км в вулканогенно-осадочные слои, подстилающие вулкан, и в его постройку (Федотов и др., 2010). Этот магматический канал маркируется узким, вертикально ориентированным кластером землетрясений (Koulakov et al., 2017). Здесь в значительной мере может происходить формирование базальтов подавляющего числа вершинных и побочных исторических извержений. Наибольший контраст сейсмических скоростей в земной коре на глубинах от 10 до 5 км совпадает с плотным скоплением землетрясений, что может обозначать высвобождение газа в центральном питающем канале, вызванное декомпрессией летучих веществ (Koulakov et al., 2017). Выше глубины 5 км находится верхняя, сложная и очень активная часть питающей системы Ключевского вулкана. В ней имеется вертикальный питающий канал, происходит внедрение многочисленных даек, питающих побочные извержения, возможно формирование периферических магматических очагов. Зона на глубинах 4–2 км обладает повышенной электропроводностью (Мороз Ю., Мороз Г., 2006).

Гравиметрические наблюдения показывают, что Ключевской вулкан находится над разломной зоной, разделяющей поднятый (северо-западный) и опущенный (юго-восточный) блоки кристаллического фундамента (Зубин и др., 1990).

Магмоподводящая система Ключевского вулкана на коровом уровне, согласно одним представлениям, имеет единый питающий канал без крупных промежуточных магматических очагов, что обеспечивает быстрый подъем магм с глубинных (мантийных) уровней к поверхности (Арискин и др., 1995; Озеров, 2019). Полный спектр магматических расплавов Ключевского вулкана (MgO 12–4 мас. %), согласно этой модели, формируется в результате декомпрессионного фракционирования (Ol, Cpx) и смешения родственных расплавов в центральном питающем канале. Присутствие темноцветных высокомагнезиальных минералов в глиноземистых лавах объясняется многократным повторением актов смешения нижних и верхних дочерних порций расплава (Озеров, 2019). Существует два принципиально различных способа выхода магмы на дневную поверхность: по генеральному, постоянно действующему каналу, – через вершинный кратер (4–5 мас. % MgO) и по одноразовым трещинам/каналам – через боковые прорывы (5–12 мас. % MgO).

Напротив, другие исследователи предполагают существование в питающей системе Ключевского вулкана одного или двух относительно крупных промежуточных магматических очагов (Хубуная и др., 2018; Федотов и др., 2010). Высокомагнезиальные и высокоглиноземистые магмы смешиваются в малоглубинном периферическом магматическом очаге (на глубинах 0–4 км). За локализацию и состав извержений отвечает, главным образом, малоглубинный магматический очаг, его вертикальная расслоенность и глубина ответвления от него даек, питающих извержения. В редких случаях более глубинные ответвления от центрального питающего канала и промежуточного магматического очага (h = 35–25 км) приводят к побочным извержениям высокомагнезиальных базальтов. Авторы данной модели выделяют дуализм в изменении содержаний СаО и Аl2O3 в оливинах и клинопироксенах умеренно-калиевых высокоглиноземистых и магнезиальных базальтов и андезибазальтов во время кристаллизации, а также присутствие в высокоглиноземистых андезибазальтах всех побочных прорывов высокомагнезиальных минералов, как свидетельство о внедрении глубинной магнезиальной магмы в малоглубинную высокоглиноземистую камеру во время активизации вулкана (Хубуная и др., 2018). Согласно (Mironov et al., 2001), высокоглиноземистые базальты Ключевского вулкана формируются при быстром декомпрессионном подъеме магм к поверхности, сопровождающемся активной дегазацией расплава.

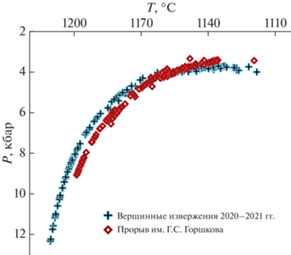

Условия генерации магм

Данные P-T условий кристаллизации плагиоклаза в лавах вершинного и побочного извержений 2020–2021 г. (рис. 8) были рассчитаны для сухих магм (H2O = 0 мас. % в исходной магме). Температурный диапазон кристаллизации плагиоклазов составил 1210–1118°C для лавы вершинного извержения и 1203–1119°C для лав побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. Диапазон давлений кристаллизации плагиоклазов в лавах вершинного извержения 12.3–3.6 кбар, в лавах побочного прорыва 9.0–3.3 кбар. Эти значения находятся в согласии с существующими оценками давления 19.0–1.5 кбар кристаллизации магм Ключевского вулкана (Gavrilenko et al., 2016; Хубуная, Соболев, 1998; Ozerov, 2000). Плагиоклазы с “ситовой” текстурой в лавах обоих извержений начали кристаллизоваться при максимальных давлениях 12.3–9.0 кбар и продолжали далее формироваться во всем диапазоне давлений вплоть до минимальных значений 3.7–3.5 кбар. Концентрически-зональные кристаллы плагиоклаза и гломеропорфировые сростки формировались при 8.5–3.7 кбар в лавах вершинного извержения и при 7.2–3.3 кбар в лавах побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. Генерация микролитов в лавах обоих извержений так же, как и 2/3 массы всего плагиоклаза, кристаллизовалась преимущественно в нижнем диапазоне давлений 6.7–3.4 кбар.

Рис. 8.

P-T условия кристаллизации плагиоклаза в лавах вершинного и побочного извержений Ключевского вулкана 2020–2021 гг.

Разница в верхней границе давления кристаллизации плагиоклаза между лавами вершинного и побочного извержений говорит о более глубинном зарождении магм вершинного извержения. В свою очередь, широкие вариации давления кристаллизации для некоторых микролитов в лавах побочного прорыва свидетельствуют о высокой скорости подъема магмы в канале на этапе подготовки к извержению.

Вариации химического состава фенокристаллов оливина, клинопироксена и плагиоклаза в лавах вершинного и побочного извержений 2020–2021 гг. (рис. 7) во многом имеют схожий характер, что подтверждает генетическую взаимосвязь магм, питавших вершинное и побочное извержения. Отметим, что для лав побочного прорыва им. Г.С. Горшкова масштаб вариаций химического состава этих минералов несколько ниже. Более высокое давление начала кристаллизации магм вершинного извержения и более широкие вариации химического состава фенокристаллов в них указывают на их первичный (более глубинный) генезис по сравнению с магмами побочного прорыва.

Источники магм

Наблюдаемый линейный тренд на диаграммах Харкера (рис. 3), на который ложатся точки составов лав последних вершинных извержений Ключевского вулкана и лав прорыва им. Г.С. Горшкова, отражает закономерную эволюцию магм в магмоподводящей системе вулкана. Важно заметить, что правая часть тренда с наибольшим содержанием SiO2 образована точками лав вершинных извержений. Из этого можно заключить, что магматические расплавы вершинных извержений претерпели более длительную эволюцию, которая сопровождалась кристаллизационной дифференциацией в процессе их подъема к поверхности. Это же подтверждают и различия в степени раскристаллизованности вулканического стекла в основной массе и объеме пор в лавах вершинного извержения 2020–2021 гг. и прорыва им. Г.С. Горшкова. Схожие генерации плагиоклаза в лавах вершинного и побочного извержений, сформированные на широком диапазоне глубин, свидетельствуют о генетической взаимосвязи магм вершинного и побочного извержений 2020–2021 гг.

По химическому составу лавы вершинных извержений 2020–2021 г. и 1945 г. в целом близки друг к другу (рис. 3). Однако лавы прорыва им. Г.С. Горшкова представлены более мафическими разностями по сравнению с лавами вершинного извержения. Напротив, лавы прорыва Юбилейный имеют более кислый состав в сравнении с лавами предварявшего его вершинного извержения. Эти различия могут быть следствием разной степени эволюции магм, питавших эти побочные прорывы.

Геохимические характеристики лав последних извержений на спайдер-диаграммах типичны для надсубдукционных базальтов: Ta-Nb минимум, высокие концентрации крупно-ионных элементов и нисходящий тренд высокозарядных элементов (рис. 4). Содержания некогерентных элементов в лавах прорыва им. Г.С. Горшкова значительно выше, чем в лавах последнего вершинного извержения, при постоянном содержании MgO (5.5–6.0 мас. %, рис. 5). Такие глиноземистые магмы прошли достаточно долгий эволюционный путь, и столь явные отличия по ряду несовместимых элементов говорят о возможных процессах коровой контаминации в магмоподводящей системе последнего побочного прорыва.

Распределение некогерентных элементов в лавах всех последних извержений Ключевского вулкана (включая прорыв им. Г.С. Горшкова) имеет отличия от трендов всех предшествующих извержений и указывает на изменения условий в питающей системе вулкана после 2013 г.

На диаграммах отношений некоторых некогерентных элементов друг к другу (рис. 9) прямолинейные тренды лав Ключевского вулкана отражают процессы фракционной кристаллизации в магматической питающей системе. Выпадение из этих трендов лав последних вершинного и побочного извержений, так же как, например, и лав некоторых побочных извержений прошлого (на диаграмме TiO2–Zr), говорит о возможной ассимиляции коровых пород.

Рис. 9.

Дискриминационные диаграммы отношений некоторых некогерентных элементов. Условные обозначения см. на рис. 3.

Лавы вершинных извержений 2016 г. и 2020–2021 гг., так же как и лавы предшествующих вершинных извержений, однородны по своим Sr-Nd-Pb изотопно-геохимическим характеристикам. Изотопные отношения 87Sr/86Sr (0.703625–0.703626), 143Nd/144Nd (0.513085–0.513102), 206Pb/204Pb (18.3148–18.3179) последних вершинных извержений наследуют изотопные характеристики вершинных извержений прошлого. Изотопные отношения 207Pb/204Pb (15.5022–15.5107) и 208Pb/204Pb (37.9597–38.0143) для лав последних вершинных и побочного извержений значительно выше, чем для лав всех извержений прошлого. Это также говорит об изменениях в питающей системе Ключевского вулкана в последние годы его активности, возможно, о процессах коровой ассимиляции.

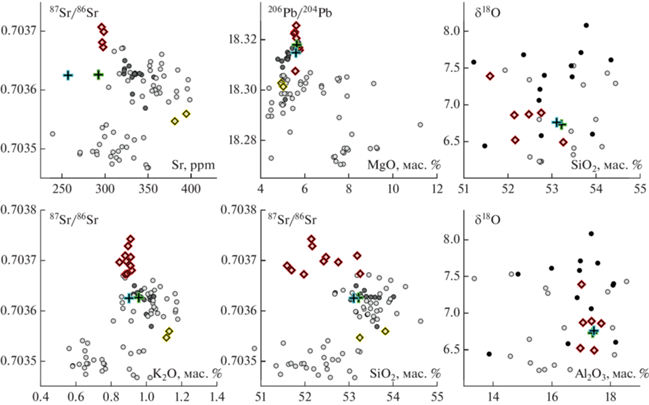

Изотопный состав свинца и распределение некогерентных элементов в целом свидетельствует об участии коровых процессов в формировании магм, питавших вершинные извержения 2016 г., 2020–2021 гг. и прорыв им. Г.С. Горшкова. Наиболее отчетливо это демонстрируют данные о вариациях 87Sr/86Sr, которые указывают на большую интенсивность этого процесса для лав побочного прорыва. На корреляционной диаграмме 87Sr/86Sr–143Nd/144Nd (рис. 6) точки составов лав прорыва им. Г.С. Горшкова вследствие более высоких значений 87Sr/86Sr лежат выше составов других извержений, что интерпретируется как влияние процессов коровой ассимиляции первичных расплавов. На диаграмме MgO–206Pb/204Pb (рис. 10) точки составов лав вершинных извержений попадают в область значений предыдущих вершинных извержений, а точки составов лав прорыва им. Г.С. Горшкова образуют субвертикальный тренд выше поля, объединяющего данные для более ранних лав побочных прорывов.

Рис. 10.

Диаграммы 87Sr/86Sr к Sr, K2O, SiO2; 206Pb/204Pb к MgO; SiO2, Al2O3 к δ18O. Условные обозначения см. на рис. 3. На диаграммах SiO2, Al2O3 к δ18O светло-серыми кружками показаны данные по лавам побочных извержений Ключевского вулкана из (Dorendorf et al., 2000), залитые кружки – данные анализов вулканических стекол лав вулкана Ключевской из (Aurer, 2009).

Диаграмма 87Sr/86Sr–SiO2 демонстрирует разнонаправленные тренды лав прорыва им. Г.С. Горшкова и всех предыдущих побочных извержений на Ключевском вулкане. Примечательно, что на этой диаграмме горизонтальный тренд вершинных извержений указывает на процесс фракционной кристаллизации, а восходящий тренд для лав прошлых побочных извержений отражает процесс коровой ассимиляции, характерный ранее для лав Ключевского вулкана. Столь отличающийся тренд для лав прорыва им. Г.С. Горшкова, возможно, говорит о больших глубинах, на которых происходила ассимиляция, поскольку мафические разности лав прорыва уже отличались высокими величинами 87Sr/86Sr.

Согласно диаграмме 87Sr/86Sr к δ18O, изотопный состав кислорода в лавах последних извержений Ключевского вулкана отражает общее обогащение изотопом 18O лав и тефры, извергающихся в пределах ЦКД. Наиболее мафические разности лав прорыва им. Г.С. Горшкова (SiO2 = 51.6 мас. %) заметно отличаются от наиболее кислых (SiO2 = = 53.2 мас. %) по значению δ18O (7.39 и 6.49 ‰ соответственно). Согласно предшествующим исследованиям, существенный масштаб вариаций δ18O и 87Sr/86Sr в лавах Ключевского вулкана объясняется переплавлением вещества нижней части земной коры, для которой характерны высокие значения δ18O и 87Sr/86Sr (Bindeman et al., 2004). Повышенные значения δ18O в лавах Ключевского вулкана объясняются взаимодействием примитивных расплавов с литосферной мантией, обогащенной изотопом 18О в период, когда она была преддуговой частью зоны субдукции (Auer et al., 2009).

Таким образом, учитывая малое расстояние между вершинным кратером Ключевского вулкана и местом прорыва им. Г.С. Горшкова (~3.5 км), гипотеза о разных путях эволюции магм вершинного и побочного извержений (начиная от уровня нижней земной коры) представляется маловероятной. Повышенные значения 87Sr/86Sr относительно типичных для Ключевского вулкана значений δ18O (рис. 6) указывают на иной источник радиогенного 87Sr в лавах прорыва им. Г.С. Горшкова, отличающийся по величине 87Sr/86Sr от литосферной мантии. Приведенные в настоящей работе особенности лав и оценки P-T параметров указывают сходство условий формирования магм обоих извержений, что также не поддерживает гипотезу об их разном происхождении.

Другое возможное объяснение отличия лав прорыва им. Г.С. Горшкова по изотопному составу Sr заключается в более интенсивных процессах коровой ассимиляции магм в северо-западной части постройки Ключевского вулкана. За время активизации побочных извержений (начиная с 3.5 тыс. лет назад) можно предположить, что сформировались хорошо проработанные пути поступления магматических расплавов к поверхности на юго-восточном и северо-восточном склонах вулкана. В результате “бронирования” стенок этих каналов предыдущими расплавами степень ассимиляции новых порций расплава должна уменьшаться со временем. На северо-западном же склоне вулкана проработка таких магмоподводящих каналов не происходила. Как следствие, отличие изотопных и геохимических характеристик лав прорыва им. Г.С. Горшкова от всех других побочных извержений (в том числе прорыва Юбилейный) (рис. 5, 6, 8, 9) отражает большую степень взаимодействия расплавов с фундаментом северо-западного сектора постройки вулкана. Аргументом в пользу ассимиляции Sr с более радиогенным составом из пород фундамента в северо-западном секторе вулкана может служить тот факт, что Ключевской вулкан расположен на восточной границе Хавывенского погребенного поднятия, которое включает метаморфизованные осадочные отложения Хавывенской серии (Апрелков, Ольшанская, 1989). Стронций пород этой серии отличается повышенным содержанием 87Sr, а величина 87Sr/86Sr варьирует от 0.70421 до 0.70862 (Тарарин и др., 2007, 2010).

В работе (Koulakov et al., 2017) интерпретируются аномалии сейсмических скоростей Vp/Vs до глубин 2–4 км под вулканом Ключевской как неглубокие резервуары магмы или области насыщения флюидами и расплавами. К этому моменту в северо-западном секторе постройки уже могло существовать такое некрупное магматическое тело (линза). Если оно продолжительное время взаимодействовало с осадочными породами фундамента, то магматические расплавы могли ассимилировать из них часть Sr и некоторых некогерентных элементов.

Ниже предложен возможный сценарий, описывающий эволюцию расплава в магмоподводящей системе Ключевского вулкана на время вершинного и побочного извержений в 2020–2021 гг. Он учитывает схожесть петрографического облика лав и вариаций химического состава фенокристаллов в них, и вместе с тем объясняет наблюдаемые изотопные и геохимические различия в лавах двух извержений.

На заключительной стадии вершинного извержения произошло резкое снижение уровня магмы в центральном магмоподводящем канале. Возможные механизмы питания вершинных извержений, изменения циклов активности, вызванные динамикой поступления расплавов и газов, смоделированы в работе (Озеров, 2010). Началось внедрение магмы из центрального магмоподводящего канала в толщу пород в северо-западном секторе вулкана. Миграция магмы в северо-западном направлении в конце вершинного извержения и в начале извержения прорыва им. Г.С. Горшкова подтверждается отчетливым смещением в плане источника вулканического дрожания от вершины Ключевского вулкана в сторону побочного прорыва (Сенюков и др., 2021). Затем магма, поступившая из центрального питающего канала, смешалась с существующими порциями расплава в северо-западном секторе. В результате смешения образовался источник магмы с высоким значением 87Sr/86Sr и повышенными содержаниями некоторых редких элементов. На завершающем этапе произошел прорыв магмы на поверхность на северо-западном склоне с образованием шлакового конуса и лавовых потоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вершинное и побочное извержения на Ключевском вулкане в 2020–2021 гг. представляют собой уникальный объект для изучения свойств магматической питающей системы вулкана. На основании данных петрографии, геохимии главных и микроэлементов, а также изотопных Sr-Nd-Pb-O данных мы показали взаимосвязь источников магм этих двух извержений и оценили условия их генерации.

Лавы вершинного извержения обладают большей пористостью и лучшей степенью раскристаллизованности стекла в основном массе по сравнению с лавами побочного прорыва. Вариации химического состава фенокристаллов Ol, Cpx, Pl также шире в лавах вершинного извержения. Давление начала кристаллизации плагиоклаза оценено по гео-термобарометрам в ~12 кбар для лавы вершинного извержения 2020–2021 г. и в ~9 кбар для лав побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. Эти наблюдения дают основание говорить о более глубинном происхождении магм, питавших вершинное извержение 2020–2021 гг.

Весьма выдержанные отношения изотопов 87Sr/86Sr, 206Pb/204Pb и 143Nd/144Nd для лав всех вершинных извержений (включая 2016 г. и 2020–2021 гг.), говорят о хорошей проработке центрального магмоподводящего канала Ключевского вулкана. Повышенные значения 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb для лав последних вершинных и побочного извержений свидетельствуют об изменениях в питающей системе в течение последних лет активности вулкана. Изотопный состав кислорода в лавах двух извержений согласуется с ранее опубликованными данными по Ключевскому вулкану и отражает общее обогащение изотопом 18O лав и тефры, извергающихся в пределах ЦКД.

Высокие изотопные отношения 87Sr/86Sr в лавах прорыва им. Г.С. Горшкова, ранее не наблюдавшиеся в лавах Ключевского вулкана, а также различие в содержании некогерентных элементов Ba, Zr, Sr, Hf, Rb (при постоянных значениях MgO) в лавах вершинного и побочного извержений можно объяснить возросшей интенсивностью процессов коровой ассимиляции вследствие взаимодействия магм с породами фундамента в северо-западном секторе вулкана. За все время деятельности побочного вулканизма на Ключевском вулкане (~3.5 тыс. лет назад) до 2021 г. побочных прорывов в северо-западном секторе вулкана зафиксировано не было. В результате этого изотопные и геохимические особенности лав прорыва им. Г.С. Горшкова могут быть связаны с наличием в северо-западном секторе до глубин 2–4 км небольших порций магматических расплавов, долгое время существовавших и взаимодействовавших с осадочными отложениями фундамента. Эти магматические расплавы могли ассимилировать из осадочных отложений часть Sr и некоторых некогерентных элементов. Лавы побочного прорыва им. Г.С. Горшкова могут представлять собой смесь таких более обогащенных изотопом 87Sr порций расплава с магмами, поступившими из центрального питающего канала.

Полученные данные свидетельствуют о наличии в магматической питающей системе Ключевского вулкана и ее промежуточных очагах процессов коровой контаминации и ассимиляции, в особенности это касается побочного прорыва им. Г.С. Горшкова и побочного вулканизма в целом. Фактический материал настоящего исследования оставляет большой потенциал для дальнейшего изучения питающей системы Ключевского вулкана, более точного установления P-T условий генерации магм и понимания механизма образования вершинных и побочных извержений, как на Ключевском, так и на других похожих стратовулканах мира.

Благодарности. Авторы выражают благодарность участникам полевых экспедиций на Ключевской вулкан в марте и апреле 2021 г. Нуждаеву И.А., Мельникову Д.В., Сокоренко А.В., Овсянникову А.А., Цветкову В.А., участвовавшим в отборе коллекции проб побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. Выражаем отдельную благодарность Муравьеву Я.Д. за предоставление образца верщинного извержения Ключевского вулкана 2016 г.

Источники финансирования. Данное исследование было финансово поддержано проектом Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант № 13.1902.21.008, соглашение 075-15-2020-802).