ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2020, том 46, № 2, с. 100-121

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ ТУМАННОСТИ

IC 4997 = QV Sge

© 2020 г. В. П. Архипова1, М. А. Бурлак1*, Н. П. Иконникова1,

Г. В. Комиссарова1, В. Ф. Есипов1, В. И. Шенаврин1

1Государственный Астрономический институт им. П.К. Штернберга

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Поступила в редакцию 25.12.2019 г.

После доработки 13.01.2020 г.; принята к публикации 28.01.2020 г.

Представлены результаты нового этапа (2009-2019 гг.) полувековой истории фотометрических

наблюдений переменной планетарной туманности IC 4997 (QV Sge). Интегральные (звезда +

+ туманность) UBV -наблюдения показали дальнейший рост блеска в полосе V на 0m. 15, небольшое

. 1) в полосе B и постоянство в полосе U. C 2000 по 2019 г. показатель цвета

B-V покраснел от 0m.4

. 7, а U-B существенно не изменился. В 2019 г. нами получены

новые наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне в полосах JHKL. При сравнении их с

наблюдениями в 1999-2006 гг. обнаружены падение блеска в полосе L в среднем на 0m. 4ипоголубение

. 2. Показано, что долговременные вариации блеска туманности в

оптическом и инфракрасном диапазонах обусловлены, в основном, изменением вклада переменных

эмиссионных линий в фотометрические полосы. Наши спектральные наблюдения с низким разреше-

нием, продолженные в 2010-2019 гг., показали дальнейшее систематическое уменьшение отношения

интенсивностей линий [OIII] λ4363 и Hγ: за 30 лет оно уменьшилось почти в 3 раза, достигнув

уровня, наблюдавшегося в 1960-1970 гг. Мы обнаружили, что абсолютные интенсивности небулярных

линий [OIII] λ4959 и λ5007 увеличились к 2019 г. по сравнению с 1990 г. более, чем в 2 раза, тогда

как авроральная линия [OIII] λ4363 ослабела в 2 раза после своего максимума, наблюдавшегося

в 2000 г. Показано, что изменения абсолютной интенсивности линии Hβ за период 1960-2019 гг.

качественно совпадали с вариациями потока в небулярной линии [OIII] λ4959 (и λ5007), но имели

меньшую амплитуду. По линиям [SII] и [ClIII] были получены оценки электронной концентрации для

внешней оболочки туманности. На основании данных об абсолютных интенсивностях линий Hβ, [OIII]

λ4363, 4959 и их отношений предложен возможный сценарий изменения параметров газовой оболочки

(Ne, Te) IC 4997 в 1970-2019 гг. Мы считаем, что основные особенности спектральной переменности

IC 4997 можно объяснить вариацией электронной температуры планетарной туманности, которая

вызвана не столько изменением ионизующего потока от центральной звезды, сколько переменным

звездным ветром и процессами, связанными с ним. Таким образом, фотометрические и спектральные

изменения у IC 4997 за период 1960-2019 гг. являются наблюдательным следствием отдельного

эпизода усиленной потери массы нестационарным ядром туманности.

Ключевые слова: планетарные туманности, фотометрическая и спектральная переменность, IC 4997,

QV Sge, диагностика газовой оболочки, электронная плотность, электронная температура.

DOI: 10.31857/S0320010820020011

ВВЕДЕНИЕ

свои спектральные наблюдения 1956 г. с наблю-

дениями, выполненными в 1938 г. Мензелом и

др. (1941). Воронцов-Вельяминов (1960) подтвер-

Среди молодых планетарных туманностей (ПТ)

дил факт переменности указанной величины по

IC 4997 заслуживает особого внимания как пер-

наблюдениям в Крыму в 1959-1960 гг.

вый в истории их исследования переменный источ-

ник излучения. Лиллер и Аллер (1957) сообщили

Большой интерес к IC 4997 был проявлен в 60-

о заметном изменении отношения интенсивностей

70-е годы прошлого века: были проведены спек-

эмиссионных линий λ4363 [OIII] и Hγ, сравнив

трофотометрические наблюдения О’Делла (1963),

Аллера и Калера (1964), Аллера и Лиллера (1966);

*Электронный адрес: marina.burlak@gmail.com

в конце

70-х — наблюдения Ферланда

(1979),

100

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

101

Фейбельмана и др. (1979), Пургатхофера, Стол-

архива IUE наблюдений, эмиссионная линия CIV

ла (1981). Но наиболее полно оптический спектр

λ1549 не имеет профиля типа P Cyg, однако срав-

IC

4997

был представлен в работах Хьюнга

нение с более ранним IUE спектром SWP 08578

и др. (1994), Хьюнга и Аллера (1993), где по

(1980-03-27) показывает изменения: в последнем

наблюдениям с эшельным спектрографом в 1990

уровень континуума выше, а линия NV λ1238,

и 1991 гг. были измерены относительные интен-

возможно, имеет P Cyg профиль. Авторы считают,

сивности около 500 эмиссионных линий от λ3647

что профили типа P Cyg принадлежат звезде и ее

до λ10049. Там же были отмечены изменения

нестационарному ветру, а не планетарной туманно-

относительных интенсивностей целого ряда других

сти. Этот факт может указывать на переменность

(помимо [OIII] λ4363 и Hγ) линий спектра за один

излучения ядра IC 4997, в частности, связанную

год наблюдений с высокой дисперсией.

с проявлениями неустойчивого во времени и по

мощности звездного ветра.

Большой избыток инфракрасного (ИК) излу-

чения IC 4997 впервые был обнаружен Жиллет-

В морфологическом атласе ПТ Сахаи и др. (2011)

том (1971) в диапазоне 11 мкм. ИК-спектр туман-

по снимку с телескопом Хаббла IC 4997 клас-

ности и ее пылевой оболочки подробно изучался

сифицирована как биполярная ПТ. Яркая часть

в работах Натта и Панаджиа (1981), Потташа и

туманности состоит из двух пар лепестков, оси

симметрии которых перпендикулярны друг другу,

др. (1984), Ленцуни и др. (1989). Таранова и Ше-

и простирается до <2′′ от ядра.

наврин (2007) по ИК-фотометрии 1999-2006 гг.

обнаружили переменность излучения IC 4997 в по-

В 1968 г. на Крымской астрономической стан-

. 25 и 0m. 05 в полосе J.

ции (КАС) ГАИШ МГУ по инициативе Е.Б. Костя-

ковой начались регулярные фотометрические UBV

Радионаблюдения IC 4997 Миранды и др. (1996),

и спектральные наблюдения IC 4997. Угловой

Миранды и Торреллеса (1998) позволили постро-

диаметр видимой в оптике туманности составляет

ить карту излучения туманности в континууме

около 2′′. И фотометрические, и спектральные на-

на волнах 3.6 и 2 см с угловым разрешением

блюдения, выполненные в рамках данной програм-

лучше 0′′. 1. Эти авторы описали новые детали в

мы, включают туманность вместе с ее централь-

структуре внешней и внутренней оболочки и под-

ной звездой HD 193538. Результаты спектраль-

твердили двухкомпонентную модель туманности,

ного и фотометрического мониторинга в разные

предложенную ранее в работе Хьюнга и др. (1994).

годы были опубликованы в ряде статей: Воронцов-

Исследуя переменность радиопотока от IC 4997,

Вельяминов и др. (1970), Костякова (1970), Костя-

Миранда и Торреллес (1998) обнаружили быстрые

кова и др. (1973), Архипова и др. (1994), Костя-

(на временах около

1

года) морфологические

кова (1990, 1999), Костякова и Архипова (2009),

изменения во внутренней части туманности в

Бурлак и Есипов (2010). Наблюдения IC 4997 на

пределах <0.3′′ от центральной звезды и объяснили

телескопах КАС продолжаются, и в настоящей

их взаимодействием коллимированного звездного

статье анализируются результаты, полученные в

ветра ядра с внешней оболочкой туманности.

2009-2019 гг., в совокупности с более ранними

Согласно архивным данным, поток радиоизлучения

данными.

на частоте 5 ГГц в оптически тонкой части обо-

лочки уменьшился от 100 мЯн в 1989 г. (Акер и

др., 1992) до 45 мЯн в 1996 г. (Гомес и др., 2002).

НАБЛЮДЕНИЯ

Последующие наблюдения (Касассус и др., 2007;

UBV-фотометрия

Паздерска и др., 2009) показали рост радиопотока

от 80 до 108 мЯн на частоте 30 ГГц, однако данных

Хотя в литературе имеется довольно много от-

оказалось недостаточно для детального анализа

дельных оценок интегрального оптического блес-

радиоспектра.

ка IC 4997, их сравнение между собой нецеле-

сообразно из-за сильного эмиссионного спектра

Центральная звезда IC 4997, HD 193538 =

объекта и небольших различий “стандартных” фо-

= QV Sge, классифицировалась в ряде работ

тометрических систем, дающих весьма заметный

как звезда со слабыми эмиссионными линиями —

разброс данных. Мы же провели долговременный

wels. Крайне сложно разделить наблюдаемый в

фотометрический мониторинг на одном телескопе с

оптическом диапазоне суммарный спектр на ком-

поненты, принадлежащие туманности и централь-

неизменной аппаратурой.

ной звезде, но в эшельном спектре эмиссионные

Наши UBV -наблюдения IC 4997 проводятся

линии CIV λ5801, 5812 и CIII λ4650 выделяются

с помощью автоматизированного фотометра со

уверенно и приписываются звезде на основании

счетом фотонов конструкции В.М. Лютого (1971)

их ширины (Хьюнг и др., 1994; Марколино, де

в кассегреновском фокусе телескопа Цейсс-600

Араужо, 2003). Марколино и др. (2007) отметили,

КАС ГАИШ МГУ, начиная с 1971 г. Результа-

что в спектре SWP 31683 (1987-09-01), взятом из

ты наблюдений, полученных ранее, в основном

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

102

АРХИПОВА и др.

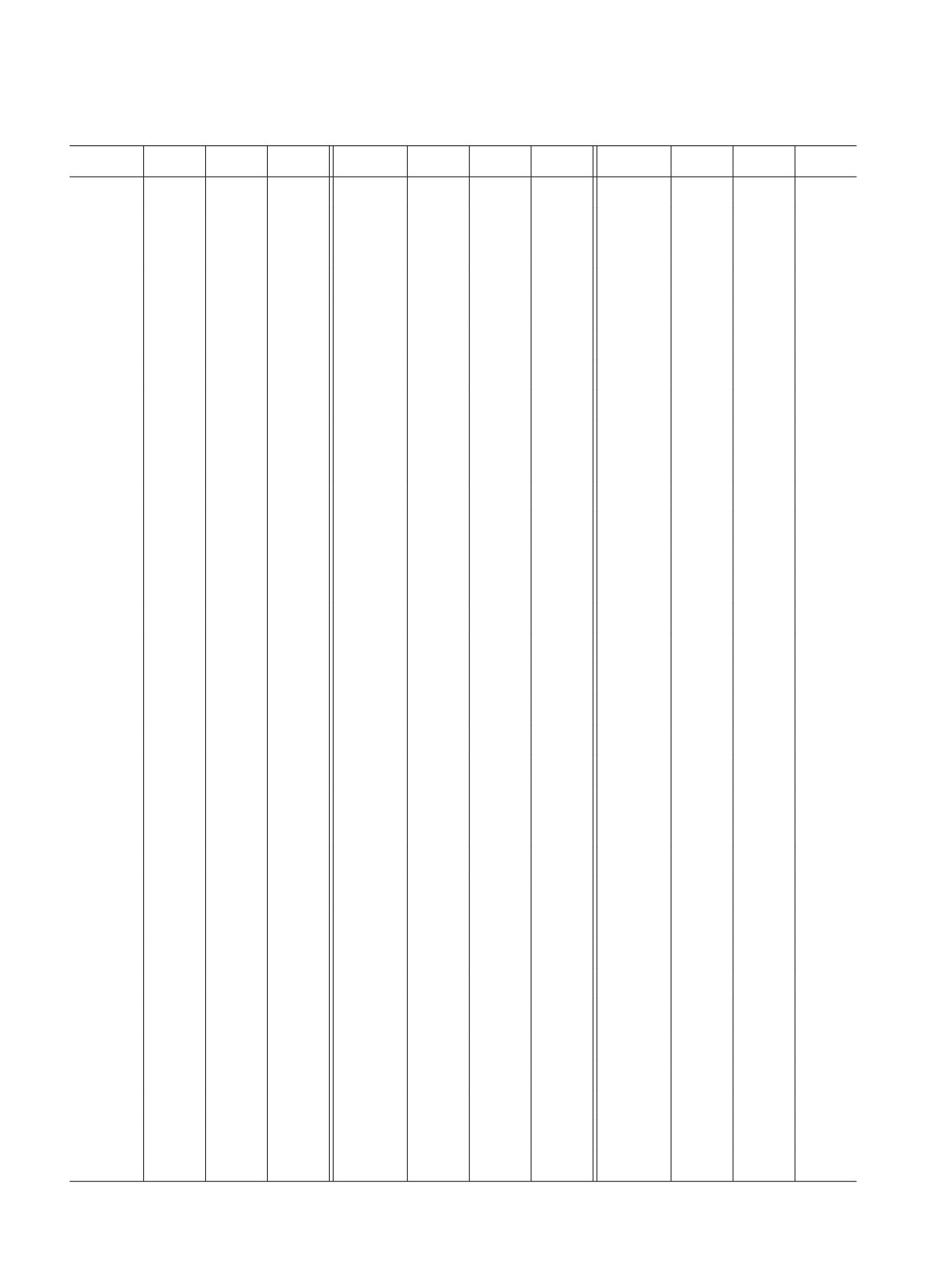

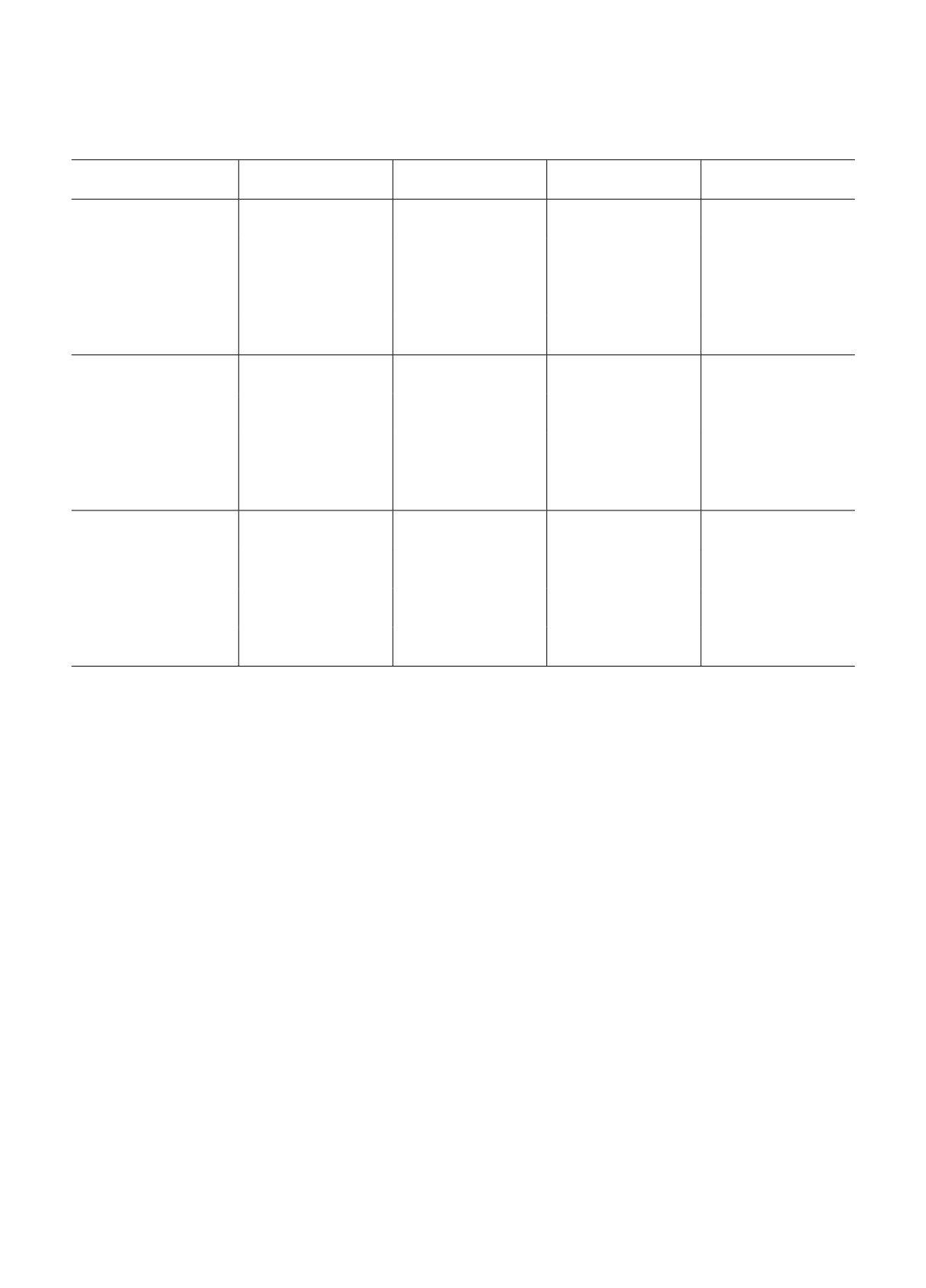

Таблица 1. UBV -фотометрия IC4997 в 2009-2019 гг.

JD

V

B

U

JD

V

B

U

JD

V

B

U

2455031

10.552

11.200

10.770

2456123

10.511

11.187

10.779

2457959

10.481

11.166

10.781

2455038

10.549

11.213

10.768

2456130

10.483

11.191

10.776

2457967

10.440

11.199

10.751

2455042

10.578

11.204

10.786

2456153

10.561

11.198

10.783

2457969

10.386

11.190

10.750

2455057

10.575

11.197

10.810

2456155

10.563

11.198

10.774

2457979

10.416

11.124

10.766

2455061

10.579

11.210

10.761

2456161

10.534

11.200

10.757

2457986

10.448

11.131

10.775

2455068

10.561

11.214

10.771

2456448

10.520

11.188

10.760

2457994

10.461

11.126

10.766

2455086

10.572

11.183

10.716

2456457

10.514

11.188

10.789

2458013

10.454

11.182

10.763

2455092

10.582

11.186

10.763

2456464

10.505

11.189

10.779

2458046

10.564

11.192

10.761

2455095

10.604

11.212

10.775

2456483

10.522

11.190

10.772

2458282

10.449

11.187

10.754

2455331

10.601

11.214

10.719

2456504

10.518

11.188

10.764

2458306

10.499

11.193

10.786

2455362

10.543

11.204

10.784

2456514

10.495

11.183

10.775

2458347

10.418

11.182

10.770

2455363

10.529

11.192

10.772

2456518

10.503

11.188

10.797

2458364

10.471

11.121

10.773

2455399

10.528

11.207

10.830

2456575

10.552

11.202

10.778

2458435

10.474

11.220

10.760

2455410

10.495

11.200

10.744

2456605

10.553

11.199

10.780

2458613

10.490

11.191

10.773

2455413

10.489

11.202

10.769

2456607

10.540

11.200

10.765

2458636

10.425

11.141

10.789

2455422

10.519

11.205

10.787

2456839

10.486

11.131

10.765

2458638

10.434

11.119

10.785

2455662

10.543

11.204

10.784

2456868

10.477

11.132

10.765

2458647

10.445

11.123

10.756

2455663

10.529

11.192

10.772

2456875

10.468

11.108

10.744

2458658

10.437

11.120

10.781

2455737

10.544

11.194

10.772

2456885

10.442

11.147

10.715

2458661

10.449

11.130

10.776

2455743

10.565

11.200

10.784

2456893

10.506

11.123

10.775

2458677

10.443

11.132

10.758

2455750

10.569

11.192

10.766

2456944

10.547

11.170

10.746

2458691

10.440

11.111

10.743

2455754

10.531

11.190

10.792

2457213

10.484

11.130

10.827

2458701

10.468

11.118

10.778

2455766

10.535

11.209

10.765

2457216

10.478

11.138

10.778

2458704

10.441

11.124

10.768

2455774

10.529

11.206

10.767

2457220

10.497

11.136

10.778

2458719

10.388

11.103

10.794

2455779

10.554

11.204

10.767

2457253

10.501

11.183

10.810

2458720

10.415

11.119

10.727

2455780

10.650

11.248

10.811

2457270

10.447

11.169

10.767

2458721

10.399

11.112

10.743

2455782

10.542

11.188

10.771

2457550

10.487

11.200

10.774

2458725

10.446

11.126

10.804

2455794

10.552

11.205

10.777

2457578

10.506

11.128

10.768

2458733

10.472

11.101

10.761

2455861

10.570

11.211

10.750

2457583

10.457

11.142

10.784

2458752

10.477

11.119

10.774

2455866

10.598

11.215

10.782

2457640

10.442

11.210

10.694

2458760

10.485

11.107

10.797

2456101

10.515

11.196

10.767

2457935

10.442

11.196

10.742

2458778

10.472

11.127

10.795

2456121

10.484

11.184

10.791

2457950

10.478

11.195

10.749

2458789

10.492

11.129

10.787

2456122

10.531

11.186

10.780

2457958

10.487

11.189

10.740

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

103

Таблица 2. Среднегодовые значения UBV -блеска IC 4997 в 2009-2019 гг.

Годы

V

σV

B

σB

U

σU

N

2008.6

10.572

0.017

11.202

0.012

10.769

0.012

10

2009.5

10.529

0.037

11.204

0.007

10.772

0.035

7

2011.6

10.523

0.031

11.192

0.006

10.776

0.010

8

2010.6

10.558

0.035

11.204

0.015

10.776

0.015

14

2012.6

10.523

0.020

11.191

0.006

10.776

0.011

10

2013.6

10.488

0.033

11.135

0.021

10.754

0.020

7

2014.6

10.481

0.021

11.151

0.023

10.792

0.025

5

2015.6

10.473

0.029

11.170

0.041

10.755

0.041

4

2016.6

10.460

0.045

11.172

0.030

10.759

0.013

11

2017.6

10.462

0.030

11.180

0.037

10.769

0.012

5

2018.6

10.447

0.033

11.127

0.021

10.774

0.021

19

Е.Б.Костяковой, были представлены в работах Ко-

Зависимость звездных величин в полосах V и B

стяковой и др. (1973), Костяковой (1991), Архипо-

от температуры представляется уравнениями

вой и др., (1994), Костяковой и Архиповой (2009).

В настоящей работе приводятся новые UBV на-

ΔV = 0.121-0.013t + 1.624 × 10-4t2,

(1)

блюдения за 2009-2019 гг. В качестве звезды

ΔB = -0.011-0.001t,

сравнения, как и прежде, использовалась звез-

да HD 355464, звездные величины которой (V =

где t — температура воздуха под куполом телеско-

па.

. 08, U = 10m. 10) получены при-

Для приведения оценок блеска к системе ста-

вязкой к фотометрическим стандартам - членам

рого ФЭУ вводились следующие поправки: ΔV =

звездных скоплений NGC 6633 и NGC 7063 (Хи-

. 084, ΔU = -0m. 040.

лтнер и др., 1958). Средняя точность фотометриче-

В табл.

1

приводятся результаты UBV -

. 009,

фотометрии IC 4997 в 2009-2019 гг. Для исследо-

σU = 0m. 012. Наблюдения проводились с диафраг-

вания вековой переменности IC 4997 мы получили

мой 27′′ (иногда 13′′), при этом измерялся блеск

среднегодовые значения UBV -блеска и приводим

всего объекта в целом — ПТ и центральной звезды.

их в табл.

2

вместе со среднеквадратичными

отклонениями и количеством ночей за год (N).

Здесь мы приводим наблюдения в нашей ин-

струментальной системе, очень близкой к стан-

ИК-фотометрия

дартной фотометрической системе Джонсона. Ме-

ИК-фотометрия IC 4997 проводилась в 1999-

тодика обработки, кроме стандартных процедур,

2006 гг. и возобновилась в 2019 г. на 1.25-м те-

включает приведение наблюдений к одной темпе-

лескопе КАС ГАИШ МГУ при помощи фотометра

ратуре под куполом телескопа (t = +10◦ C) и вве-

с фотовольтаическим приемником из антимони-

дение поправки из-за незначительного изменения

да индия (InSb), охлаждаемого жидким азотом.

инструментальной системы в 1989 г. вследствие

Фотометр установлен в кассегреновском фокусе

замены фотоумножителя.

телескопа. Диаметр входной диафрагмы ≈12′′, а

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

104

АРХИПОВА и др.

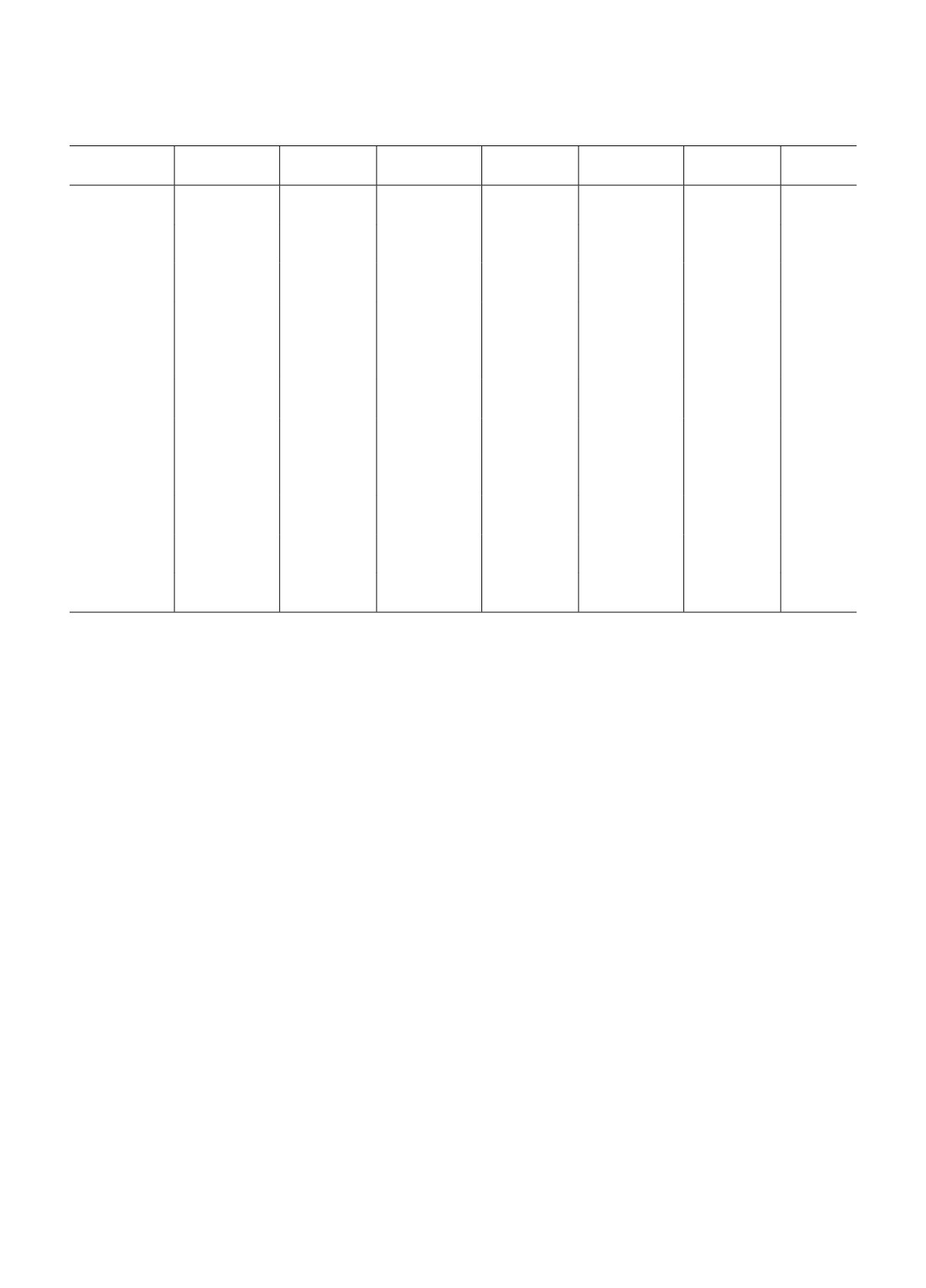

Таблица 3. Результаты JHKL-фотометрии IC 4997 в 2019 г.

JD

J

σJ

H

σH

K

σK

L

σL

2458631.5

10.52

0.03

10.67

0.05

9.94

0.03

-

-

2458634.5

10.42

0.04

10.60

0.04

9.91

0.03

8.72

0.09

2458631.5

10.52

0.03

10.67

0.05

9.94

0.03

-

-

2458655.5

10.51

0.02

-

-

9.92

0.03

8.70

-

2458659.5

10.44

0.04

10.65

0.07

9.92

0.03

8.70

0.08

2458682.5

10.53

0.03

10.69

0.05

9.99

0.04

8.54

0.12

2458686.5

10.52

0.03

10.71

0.04

9.93

0.03

8.52

0.11

2458704.5

10.55

0.04

10.52

0.06

9.93

0.05

8.48

0.18

2458734.3

10.54

0.03

10.52

0.03

9.94

0.03

8.56

0.08

2458776.2

10.47

0.03

10.64

0.03

9.95

0.02

8.61

0.10

пространственное разделение пучков при модуля-

Конструкция спектрографа такова, что одно-

ции составляло ≈30′′ в направлении восток-запад.

временно можно получить участок спектра длиной

Фотометрическим стандартом служила звезда BS

около 1500

Å

в старой и около 2400

A в новой

7635 из каталога Джонсона и др. (1966). Результа-

конфигурации. Для покрытия всей доступной об-

ты ИК-фотометрии IC 4997 в 1999-2006 гг. были

Å

ласти спектра (∼4000-9500

) требуется четыре

представлены в работе Тарановой и Шенаврина

либо три диапазона. Обычно разность воздушных

(2007). В табл. 3 приводятся результаты новых

масс между IC 4997 и звездой стандартом не

наблюдений в полосах JHKL за 2019 г.

превышала 0.2. В условиях стабильной атмосфе-

ры точность абсолютной калибровки составляла

Спектральные наблюдения

∼5%, о чем свидетельствовало удовлетворитель-

ное совпадение краевых участков диапазонов. При

Спектральные наблюдения IC 4997 в оптиче-

нестабильном состоянии атмосферы точность ка-

ском диапазоне проводились на 1.25-м телескопе

либровки была хуже (до 20%).

КАС ГАИШ МГУ в 2010-2019 гг. Использовался

спектрограф низкого разрешения с дифракционной

Интенсивности эмиссионных линий измерялись

как площадь под спектральным профилем. В

решеткой 600 шт/мм и ПЗС-матрицей ST-402

табл. 5 представлены наблюдаемые относительные

размером 765 × 510 пикселей. Ширина щели была

интенсивности линий в шкале I(Hβ) = 100, а

постоянной и составляла 4′′. Спектральное разре-

также наблюдаемый поток в линии F (Hβ) в

шение в среднем оценивается в 7.4

A (FWHM). В

абсолютных единицах. Для линий, интенсивность

августе и октябре 2019 г. спектры были получены

которых составляет больше 1% от интенсивности

в новой конфигурации спектрографа с другими

Hβ, ошибка равна примерно 10%, и около 25% для

объективом камеры и ПЗС-матрицей FLI PL-4022

более слабых. Точность измерения потока в линии

размером 2048 × 2048 пикселей, работавшей в ре-

Hβ в среднем оценивается как 10%.

жиме бининга 2 × 2. В новой конфигурации спек-

тральное разрешение оставалось примерно таким

Для исследования физических условий в туман-

же. Для калибровки потоков проводились также

ности необходимо было исправить относительные

наблюдения звезд-стандартов с известными рас-

интенсивности за межзвездное поглощение света.

пределениями энергии: 107 Her, 18 Vul, 29 Vul,

В работе Бурлак, Есипов (2010) была подробно

HD 196775, 40 Cyg, ρ Aql (Глушнева и др., 1998;

рассмотрена история определения избытка цве-

Пиклс, 1998). Калибровочные звезды наблюдались

та для IC 4997, и по спектральным наблюдени-

до и/или после IC 4997 на близких воздушных

ям 2003-2009 гг. получена оценка c(Hβ) = 0.35

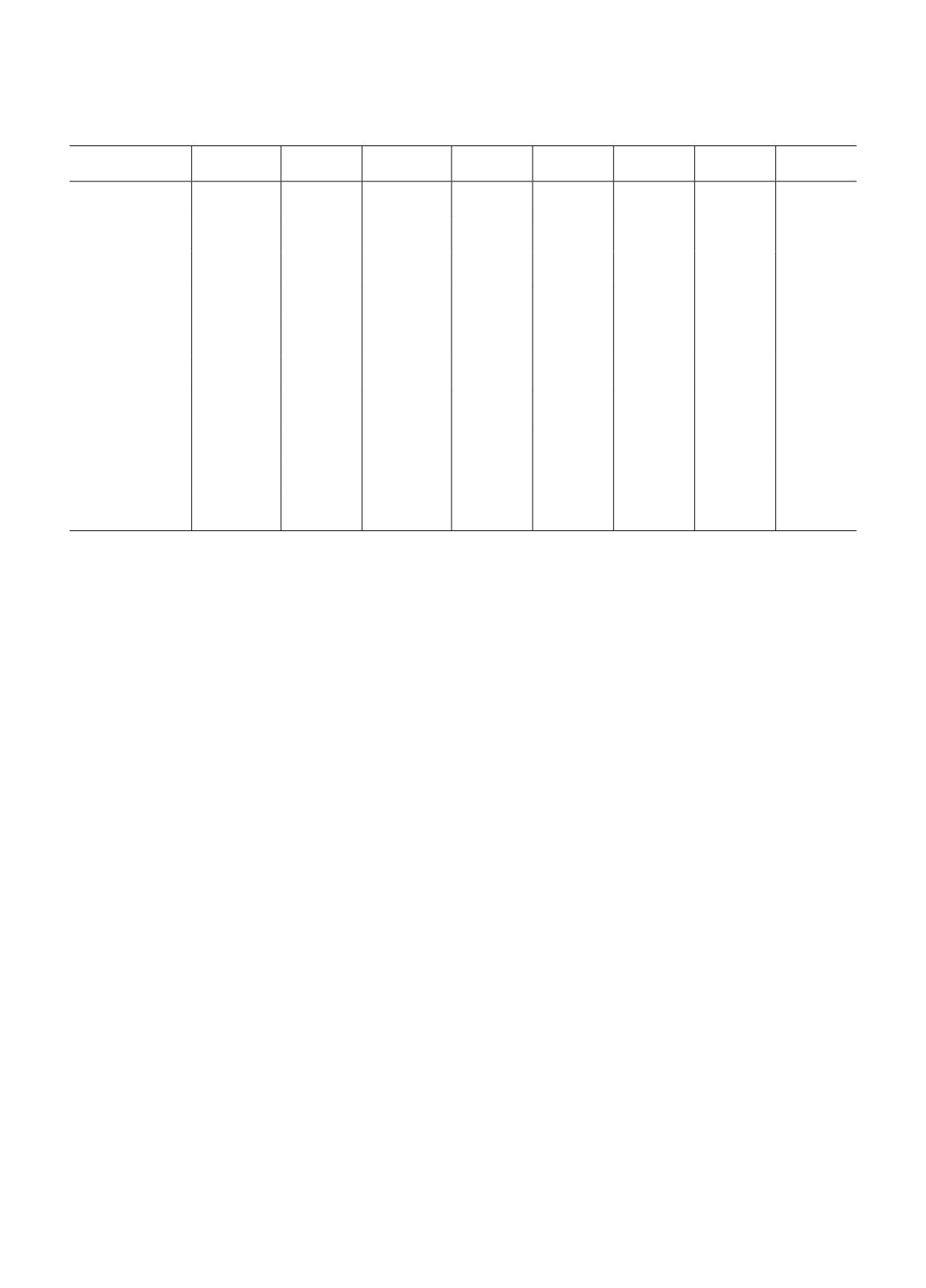

массах. Журнал наблюдений представлен в табл. 4.

с учетом эффекта самопоглощения в водородных

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

105

Таблица 4. Журнал спектральных наблюдений IC 4997

Дата

JD

Диапазон,

A

Стандарт

04.08.2010

2455413

4000-7200

18 Vul

31.07.2011

2455774

4000-7400

HD 196775

26.08.2011

2455800

4000-9100

40 Cyg

21.07.2012

2456130

4000-7400

18 Vul

23.08.2012

2456163

4200-7400

ρ Aql

09.07.2013

2456483

4000-7200

29 Vul

08.08.2015

2457243

4000-7700

107 Her

06.08.2016

2457607

4000-6700

ρ Aql

09.08.2016

2457610

4000-7700

ρ Aql

21.07.2017

2457956

4000-9700

ρ Aql

19.10.2017

2458046

4000-9700

ρ Aql

08.08.2018

2458339

4000-7000

29 Vul

13.10.2018

2458405

4000-9400

29 Vul

07.07.2019

2458672

4000-9400

29 Vul, 30 Vul

07.08.2019

2458703

4000-9250

29 Vul, HD 196775, η Sge

03.10.2019

2458760

4000-9250

HD 196775, η Sge

линиях. Наши новые спектральные данные удовле-

наблюдениям Е.Б. Костяковой и новым данным

творительно согласуются с этим значением c(Hβ).

показано на рис. 1.

Отметим, что в 2010-2019 гг. бальмеровский де-

кремент также указывал на наличие самопоглоще-

Амплитуда изменения среднегодового блеска V

ния, хотя к 2019 г. этот эффект уменьшился.

. 4, в полосе

U—около 0m. 3. Важно отметить, что за полвека

наших наблюдений интегральный блеск объекта

в U и B полосах плавно описал асимметричную

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ

кривую и вернулся в исходное состояние, тогда

Переменность интегрального блеска IC 4997

как в V полосе после 2010 г. блеск продолжал

характеризуется малоамплитудными (менее 0m. 2)

повышаться, и в настоящее время звезда ярче на

вариациями внутри сезона и долговременным трен-

0m. 2, чем в начале наших наблюдений. Показатели

дом в течение последних 50 лет. Изменение сред-

цвета B-V и U-B изменялись со временем менее

негодового блеска IC 4997 в фильтрах UBV и

плавно и в целом показали поголубение на стадии

показателей цвета U-B и B-V с 1968 по 2019 г.

уменьшенного интегрального блеска, с заметным

по результатам работ Костяковой и др. (1973), Ко-

разбросом значений на этой стадии, что можно

стяковой (1991, 1999), Архиповой и др. (1994), Ко-

было бы приписать переменному эффекту эмисси-

стяковой и Архиповой (2009), неопубликованным

онных линий.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

106

АРХИПОВА и др.

Таблица 5. Наблюдаемые интенсивности эмиссионных линий в спектре IC 4997

в шкале I(Hβ) = 100 и наблюдае-

мая интенсивность Hβ в единицах 10-11 эрг с-1 см-2

λ,

A

Ион

04.08.10

31.07.11

26.08.11

21.07.12

23.08.12

09.07.13

08.08.15

06.08.16

4102

Hδ

20.1

20.7

20.9

23.8

-

21.6

21.9

21.4

4340

Hγ

43.7

43.7

46.6

51.0

46.5

46.4

47.9

42.2

4363

[OIII]

46.3

46.8

41.8

43.5

43.9

41.6

36.8

33.9

4471

HeI

4.01

4.35

4.47

4.81

4.13

4.54

4.45

4.16

4713

HeI

0.94

0.97

0.85

0.97

-

0.97

0.81

0.76

4740

[ArIV]

0.38

0.45

0.41

0.43

-

0.42

0.37

0.34

4959

[OIII]

227

238

238

224

233

237

225

226

5007

[OIII]

690

725

734

680

691

723

678

-

5192

[ArIII]

0.18

0.16

0.20

0.16

-

-

0.11

0.11

5270

[FeIII]

0.27

0.30

0.27

0.32

-

0.28

0.26

0.29

5518

[ClIII]+OI

0.18

0.15

0.14

0.15

-

0.17

0.14

0.14

5538

[ClIII]

0.28

0.29

0.28

0.31

-

0.33

0.30

0.29

5755

[NII]

1.45

1.65

1.66

1.56

1.64

1.60

1.50

1.48

5876

HeI

20.8

21.3

21.2

20.4

21.5

16.9

19.1

19.4

6300

[OI]

6.82

5.91

6.73

6.35

6.70

6.38

5.88

6.10

6312

[SIII]

3.03

2.93

3.25

3.40

3.13

2.95

3.12

3.09

6364

[OI]

2.29

2.16

2.33

2.27

2.24

2.23

2.19

2.25

6563

Hα

376

397

380

366

463

376

425

-

6584

[NII]

24.7

26.2

28.1

25.4

33.3

27.4

30.1

38.8

6678

HeI

5.52

5.75

5.69

5.41

6.56

5.11

5.31

-

6716

[SII]

0.86

0.96

0.92

0.88

1.14

0.77

1.04

-

6731

[SII]

1.85

1.95

1.91

1.85

2.34

1.71

1.89

-

7065

HeI

17.0

19.5

18.5

18.6

20.9

15.8

17.6

-

7136

[ArIII]

12.6

15.1

13.7

14.9

16.7

12.4

14.4

-

7170

[ArIV]

0.61

0.35

0.54

0.34

-

-

0.62

-

7237

[ArIV]

-

0.26

0.32

0.28

-

-

0.44

-

7281

HeI

-

1.63

1.39

1.31

1.18

-

1.70

-

7751

[ArIII]

-

-

3.12

-

-

-

-

-

9069

[SIII]

-

-

21.7

-

-

-

-

-

F (Hβ)

3.14

2.87

3.24

3.05

3.04

3.24

3.25

3.33

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

107

Таблица 5. Окончание

Å

λ,

Ион

09.08.16

21.07.17

19.10.17

08.08.18

13.10.18

07.07.19

07.08.19

03.10.19

4102

Hδ

18.2

19.6

19.7

19.9

17.4

19.3

19.8

19.4

4340

Hγ

41.2

45.7

43.1

46.8

42.3

42.8

42

40

4363

[OIII]

30.6

32.2

30.8

32.5

29.0

32.6

35.5

32.7

4471

HeI

3.78

4.01

3.53

4.06

3.16

3.39

4.79

4.51

4712

HeI

0.68

0.83

0.73

0.77

0.77

0.92

1.05

0.9

4740

[ArIV]

0.32

0.36

0.32

0.29

0.30

0.44

0.49

0.46

4959

[OIII]

226

219

225

232

235

230

237

216

5007

[OIII]

-

671

670

-

715

-

726

658

5192

[ArIII]

0.11

0.13

-

0.13

0.10

0.10

0.15

0.09

5270

[FeIII]

0.27

0.26

-

0.27

0.26

0.26

0.27

0.31

5518

[ClIII]+OI

0.13

0.12

0.14

0.12

0.16

0.18

0.15

0.16

5538

[ClIII]

0.28

0.29

0.25

0.30

0.31

0.33

0.35

0.33

5755

[NII]

1.53

1.39

1.37

1.41

1.34

1.34

1.66

1.61

5876

HeI

19.1

18.9

16.6

18.7

18.9

18.1

19.4

19.7

6300

[OI]

6.25

6.43

5.33

5.77

6.01

5.8

7.16

6.94

6312

[SIII]

3.00

2.58

2.63

2.87

2.81

2.48

2.79

2.87

6364

[OI]

2.29

2.23

1.62

2.05

2.16

2.11

2.44

2.48

6563

Hα

351

438

321

422

388

368

475

408

6584

[NII]

35.7

38.6

27.5

36.7

36.2

33.7

32.2

28.4

6678

HeI

5.03

5.33

4.12

4.88

5.01

4.92

5.48

5.75

6716

[SII]

1.02

0.85

0.73

0.75

0.84

0.88

0.97

0.97

6731

[SII]

1.77

1.93

1.50

1.79

1.84

1.82

2.08

2.20

7065

HeI

16.2

16.7

13.9

-

15.1

13.9

16.0

18.5

7136

[ArIII]

13.5

13.8

11.1

-

12.2

11.4

13.3

14.8

7170

[ArIV]

-

0.47

0.43

-

0.40

0.47

0.40

0.63

7237

[ArIV]

-

0.35

0.28

-

0.33

0.29

0.40

0.35

7281

HeI

1.10

1.80

1.29

-

1.68

1.43

1.57

1.74

7751

[ArIII]

-

3.63

2.17

-

3.12

2.85

3.46

3.86

9069

[SIII]

-

43.9

36.6

-

26.2

32.3

57.9

46.2

F (Hβ)

3.33

3.55

3.64

4.29

3.08

3.19

3.53

2.93

3.16

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

108

АРХИПОВА и др.

10.4

V

0.6

10.6

U-B

U

10.8

0.4

11.0

B

0.4

11.2

11.4

0.6

B-V

11.6

0.8

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Years

Years

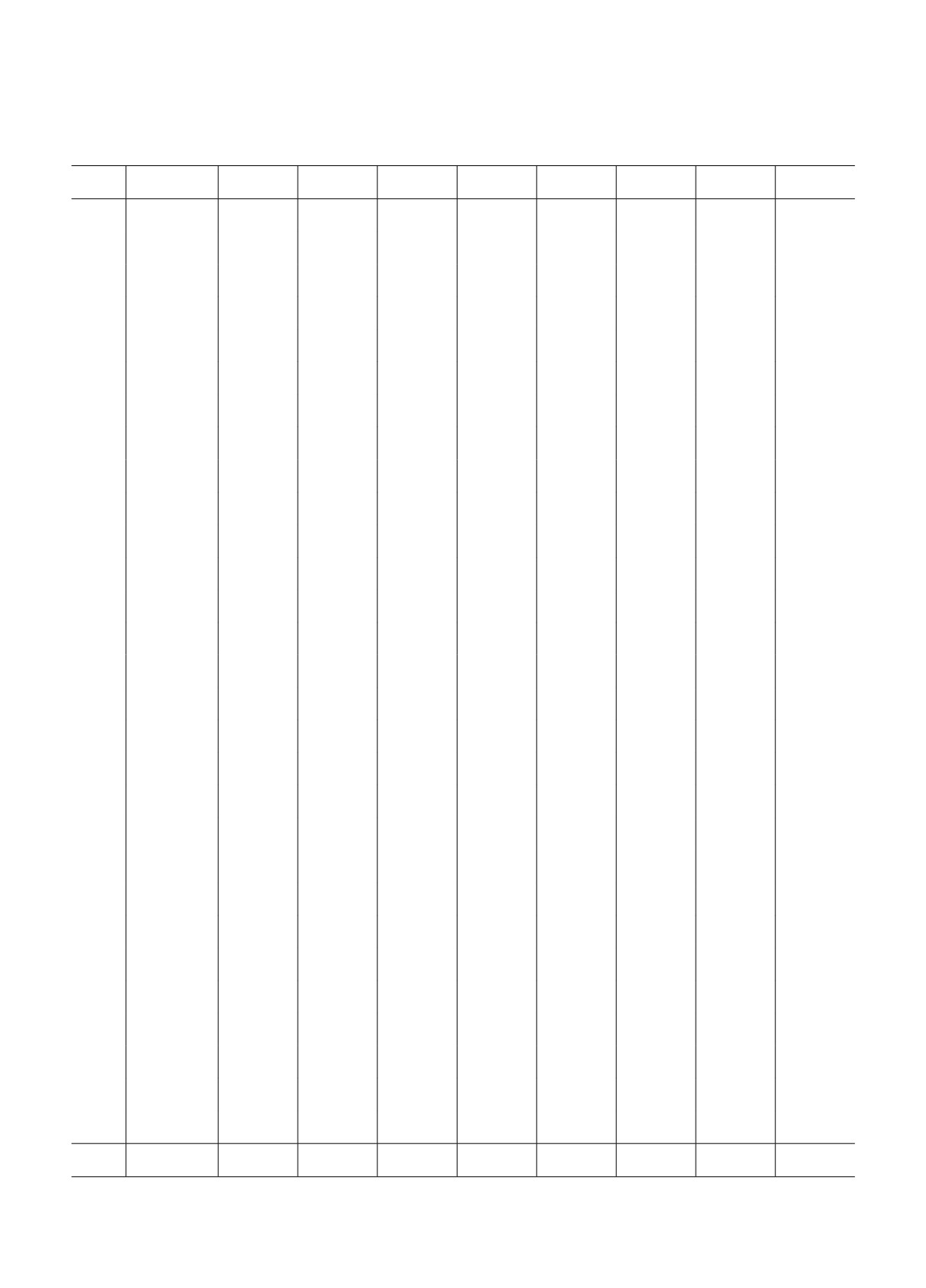

Рис. 1. Среднегодовые кривые блеска и показателей цвета IC 4997 с 1968 по 2019 г.

Для оценки вклада эмиссионных линий в фото-

FU (lines) = 2.35 × 10-11 эрг см-2с-1,

метрических полосах системы UBV мы выделили

FU (cont) = 17.11 × 10-11 эрг см-2с-1,

эмиссионный спектр туманности IC 4997 из наших

средних UBV для 1990 г. с использованием самых

U (cont) = 11m. 14.

полных и надежных спектральных данных 1990 г.

В фотометрических полосах системы UBV эф-

из работы Хьюнга и др. (1994). Учитывались ли-

фект эмиссионных линий у переменной ПТ IC 4997

нии, относительная интенсивность которых была

в 1990 г. составлял 30% в V , 70% в B, нижний

не ниже 0.05 в шкале I(Hβ) = 100. К сожале-

предел в полосе U — 13% (из-за отсутствия изме-

нию, в этой работе имелись лишь относительные

ренных линий за бальмеровским скачком в 1990 г.).

интенсивности линий спектра IC 4997 в августе

1990 г. Для абсолютизации потоков в линиях нами

Особо отметим вклад излучения небулярных

был принят абсолютный поток излучения туманно-

линий [OIII] λ5007 и λ4959, а также линии Hβ в

сти в линии Hβ в 1990 г., приведенный в работе

полосы B и V . На рис. 2 представлено соотношение

Костяковой и Архиповой (2009), равный F (Hβ) =

между суммарным потоком сильнейших эмиссион-

= 2.6 × 10-11эрг·см-2с-1. В 1990 г. по результатам

ных линий — Hβ, [OIII] λ4959 и λ5007 — и блеском

в полосах V и B. Рассматриваются среднегодо-

12 ночей наблюдений (май-октябрь) мы получили

средние значения блеска и показателей цвета V =

вые значения с 1972 по 2019 г. Прослеживается

. 52, U = 10m. 98, B-V = +0.45,

четкая связь между этими величинами: коэффици-

U-B = -0.54. Для учета вклада линий мы исполь-

енты корреляции суммарного потока log(F (Hβ) +

зовали кривые пропускания нашей инструменталь-

+ F(λ4959) + F(λ5007)) и блеска в полосах V и

ной системы UBV .

B составляют соответственно 0.90 и 0.81. Следо-

Отметим, что даты наблюдений для всех источ-

вательно, основной причиной переменности в этих

ников данных не совпадали между собой, одна-

фотометрических полосах можно считать измене-

ко средняя дата UBV -наблюдений и абсолютных

ние со временем линейчатого спектра туманности.

спектрофотометрических измерений приходится на

Подобный анализ переменности блеска в полосе U

конец июля 1990 г.

затруднен тем, что мы не располагаем данными об

изменении спектра туманности в диапазоне длин

В результате мы получили оценки вклада линий

излучения в полосах UBV , а также потоки и звезд-

волн короче λ3700.

ные величины суммарного континуума объекта в

Показатели цвета суммарного излучения ядра

1990 г.

туманности и ее газового континуума оказались

FV (lines) = 4.57 × 10-11 эрг см-2с-1,

. 69. Принимая

E(B-V ) = 0m. 24 для IC 4997, получаем исправ-

FV (cont) = 8.91 × 10-11 эрг см-2с-1,

ленные за поглощение света показатели цвета сум-

V (cont) = 11m. 51;

марного непрерывного спектра (B-V )0 = +1m. 08,

FB(lines) = 11.06 × 10-11 эрг см-2с-1,

(U-B)0 < 1m. 89.

FB(cont) = 4.73 × 10-11 эрг см-2с-1,

После вычитания вклада эмиссионного спек-

B(cont) = 12m. 83;

тра положение IC 4997 на двухцветной диаграмме

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

109

10.4

11.1

11.2

10.6

11.3

10.8

11.4

11.0

11.5

11.6

11.2

10.0

9.9

9.8

9.7

9.6

9.5

9.4

10.0

9.9

9.8

9.7

9.6

9.5

9.4

lg(F( 5007 +

4959 + H ), erg/cm2 s)

lg(F( 5007 +

4959 + H ), erg/cm2 s)

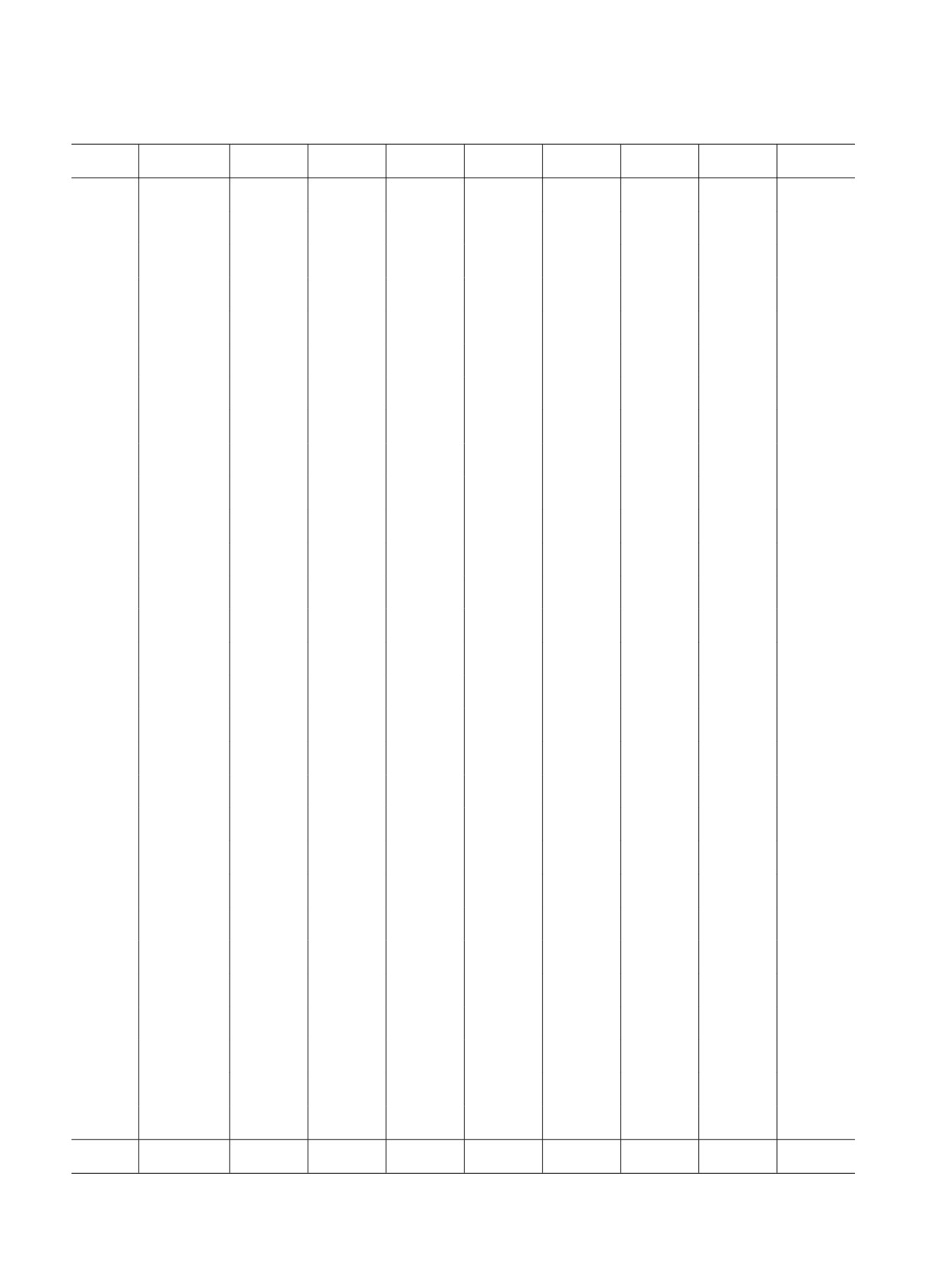

Рис. 2. Сопоставление величины lg(F(Hβ) + F(λ4959) + F(λ5007)) с блеском в полосах V и B за период с 1972 по

2019 г. Звездочки — данные из работы Костяковой и Архиповой (2009), точки — настоящая работа.

U-B, B-V оказалось в области значений, харак-

с той же аппаратурой. На рис. 3 представлены

терных для суммарных показателей цвета горячей

кривые блеска и показателей цвета в ближнем ИК-

звезды с температурой выше 35 000 К и газового

диапазоне IC 4997 по данным из работы Тарановой

континуума с заметной оптической толщей. Из-за

и Шенаврина (2007) и новым наблюдениям 2019 г.

несовпадения дат фотометрических и спектраль-

На рис. 3 видно, что в 2019 г. в H и K полосах блеск

ных наблюдений и других факторов мы оцениваем

находился на уровне минимальных значений за

неопределенность положения IC 4997 без эмисси-

1999-2006 гг., а в J полосе в среднем понизился на

онных линий на двухцветной диаграмме в ∼0m. 3.

0m. 25. Наиболее существенные изменения показал

Отметим, что IC 4997 была уверенно классифи-

блеск в полосе L: его уровень упал на 0m. 4. По-

цирована как биполярная ПТ (Сахаи и др., 2011).

казатели цвета с 1999 г. в среднем практически не

В настоящее время многие исследователи счи-

изменились и примерно составляют J-H = -0m. 2,

тают, что биполярные ПТ, морфология которых

. 7. Только показатель

напоминает песочные часы (т.е. цилиндр с узкой

. 3.

перемычкой в центре), имеют в качестве ядра тес-

Вайтлок (1985) рассмотрела основные источни-

ную двойную звезду. В связи с этим фактом нам

ки излучения ПТ в ближнем ИК-диапазоне. Это

было интересно поискать проявления возможной

свободно-свободное и свободно-связанное излу-

двойственности ядра в суммарном оптическом кон-

чение водорода и гелия и тепловое излучение пыли

тинууме IC 4997 после вычитания вклада эмис-

с Td > 1000 K (если таковая присутствует в туман-

сионных линий из UBV данных. Полученные на-

ности). Небольшой вклад дает центральная звез-

ми выше показатели цвета (B-V )0(cont) = 1.08

да и заметный — эмиссионные линии, сильнейшие

и (U-B)0(cont) < -1.89, хотя и обнаруживают

из которых: в J-полосе — линии серии Пашена

некий избыток в показателе (B-V )0(cont), но из-

Pβ и Pγ, He II λ1.162 мкм, He I λ1.083 мкм;

за низкой точности оценки его нельзя считать до-

в H-полосе —линии серии Бреккета от Br 10

стоверным.

λ1.737 мкм до границы серии на λ1.459 мкм; в K-

полосе — Brγ и He I λ2.058 мкм.

Переменность блеска IC 4997 обнаружена и

в ближнем ИК-диапазоне. Таранова и Шена-

Вайтлок (1985) предложила классифицировать

врин (2007) представили наблюдения в полосах

ПТ в зависимости от основного источника излу-

JHKL за период с 1999 по 2006 г. и показали, что

чения в диапазоне длин волн 1-2 мкм. Согласно

амплитуда колебаний JHKL-блеска туманности

этой классификации, IC 4997 относится к типу N

. 3, а показателей цвета

(nebula), для которого в ближнем ИК-диапазоне

J-H, H-K и K-L — до ∼0m. 5 на шкале времени

преобладает излучение газовой туманности. Сле-

260-280 дней. Авторы выдвинули предположение,

дует также отметить, что IC 4997 — туманность

что обнаруженные ими изменения в полосе H

низкого возбуждения, и в ее спектре отсутствует

в основном связаны с изменением вклада водо-

эмиссионная линия He II на 1.162 мкм. Следова-

родных линий серии Бреккета. В 2019 г. нами

тельно, переменность блеска IC 4997 в полосах

были проведены наблюдения на том же телескопе,

JHK, скорее всего, связана с изменением вклада

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

110

АРХИПОВА и др.

Years

Years

2000

2005

2010

2015

2000

2000

2005

2010

2015

2000

0.5

8.0

J-H

0

8.5

L

0.5

9.0

H-K

1.0

10.0

K

K-L

10.5

J

1.5

H

11.0

50 000

52 000

54 000

56 000

58 000

60 000

50 000

52 000

54 000

56 000

58 000

60 000

JD 2400000+...

JD 2400000+...

Рис. 3. Изменение блеска и показателей цвета IC 4997 в ближнем ИК-диапазоне с 1999 по 2019 г.

линий водорода и в меньшей степени — линий He I,

Хьюнг и др. (1994), Костякова, Архипова (2009).

и можно исключить влияние переменной пылевой

Кроме того, мы измерили интенсивности линий в

составляющей.

спектре IC 4997, опубликованном в работе Гайдука

В работе Озавы и др. (2016) представлены

и др. (2015), а также в спектре, представленном

AKARI/IRC спектры 72 ПТ, в том числе IC 4997, в

в базе данных HASH PN (Паркер и др., 2016).

ближнем ИК-диапазоне (2.5-5.0 мкм). Благодаря

За все время наблюдений это отношение описало

этой работе, мы имеем представление об основных

волну с размахом около 0.45 в логарифмическом

эмиссионных линиях в спектре IC 4997, попада-

представлении и характерным временем порядка

ющих в полосу пропускания фильтра L. Отметим,

50-60 лет. За период 2010-2019 гг. величина

что в этой полосе основные эмиссионные линии

λ4363/Hγ уменьшалась, продолжая тенденцию,

относятся к серии Бреккета: Brα λ4.05 мкм и Brβ

начатую около 1990 г., и к 2019 г. вернулась к

λ2.62 мкм. Следовательно, можно предполагать,

значению, наблюдавшемуся в 1960-1970 гг.

что переменность блеска IC 4997 в полосе L вы-

Помимо вариации отношения F (λ4363)/F (Hγ),

звана изменением абсолютного потока излучения в

в спектре IC 4997 наблюдаются также изменения

этих линиях.

интенсивностей небулярных линий [OIII] относи-

тельно Hβ. Начиная с 60-70-х годов прошлого

века, их интенсивность сначала падала примерно

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ

до 1985 г., потом росла до 2005 г., и с тех пор

Исторически первым свидетельством спек-

остается приблизительно на постоянном уровне,

тральной переменности IC 4997 стало изменение

несколько превышающем значение начала 60-х го-

отношения интенсивностей авроральной линии

дов. Примечательно, что изменение относительных

[OIII] λ4363 к Hγ, которое может быть срав-

интенсивностей авроральной и небулярных линий

нительно легко и надежно измерено. На рис. 4

не было одинаковым, что хорошо иллюстрирует

показана эволюция отношения F (λ4363)/F (Hγ)

рис. 5. Так же есть указание на переменность линий

в течение нескольких десятков лет по данным

нейтрального гелия, хотя она менее достоверна и

этой работы и более ранним оценкам других

может быть прослежена на меньшем интервале

авторов, начиная с наблюдений

1938

г.: Ал-

времени. На рис. 5 представлена эволюция от-

лер (1941), Струве, Свингс (1941), Пейдж (1942),

ношения интенсивности линии HeI λ5876 к Hβ:

Уайт (1952), Лиллер, Аллер (1963), Аллер, Лил-

в целом ее изменения обратны изменениям небу-

лер (1966), Воронцов-Вельяминов и др., (1965),

лярных линий (Воронцов-Вельяминов и др., 1965;

Аллер, Калер (1964), О’Делл (1963), Ахерн (1978),

О’Делл, 1963; Аллер, Уокер, 1970; Ахерн, 1978;

Фейбельман и др. (1979), Пургатхофер (1978),

Акер и др.,

1989; Хьюнг и др., 1994; Гайдук и

Пургатхофер, Столл (1981), Акер и др. (1989),

др., 2015; Паркер и др., 2016). Линия HeI λ6678

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

111

0.4

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Years

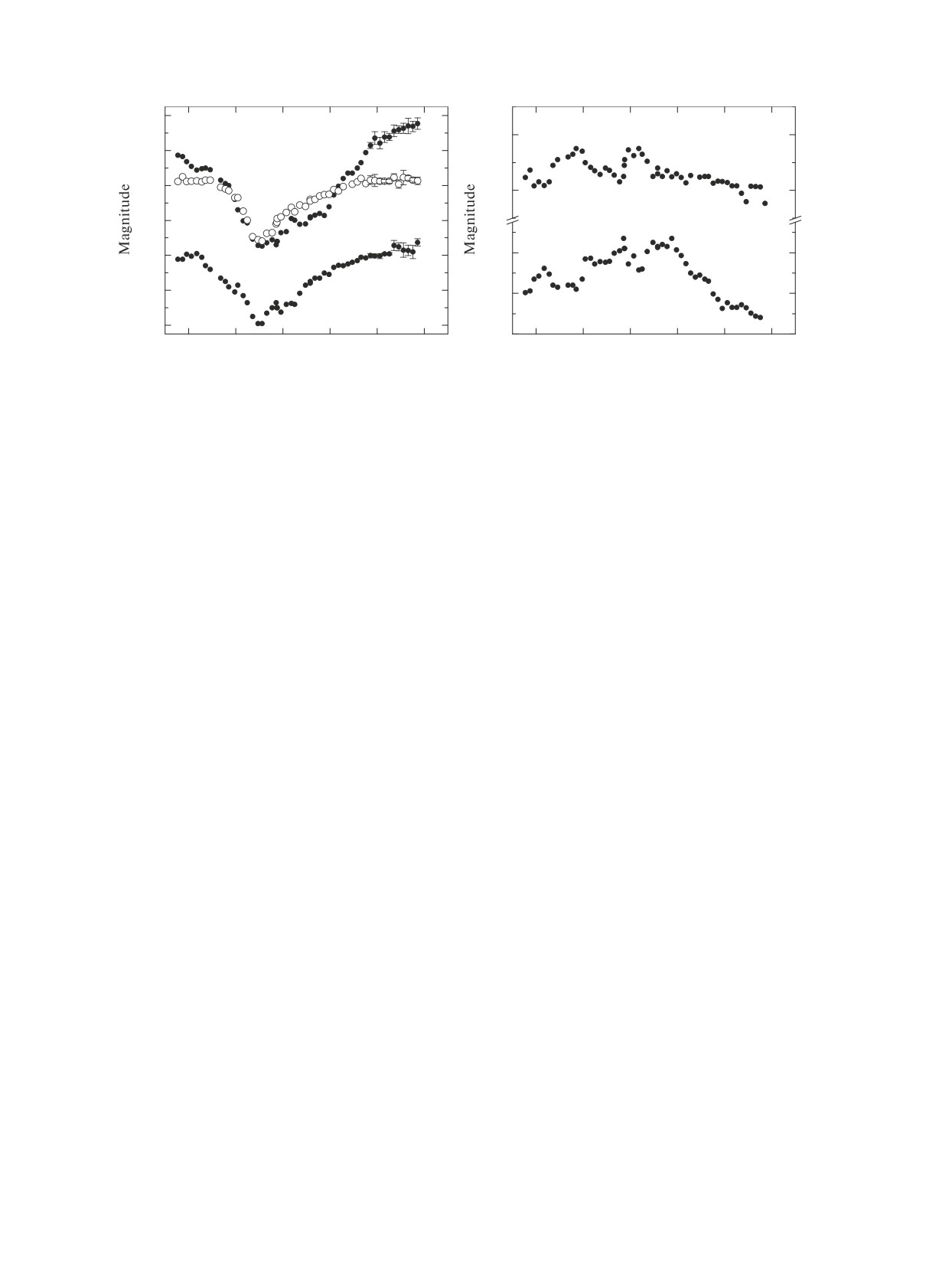

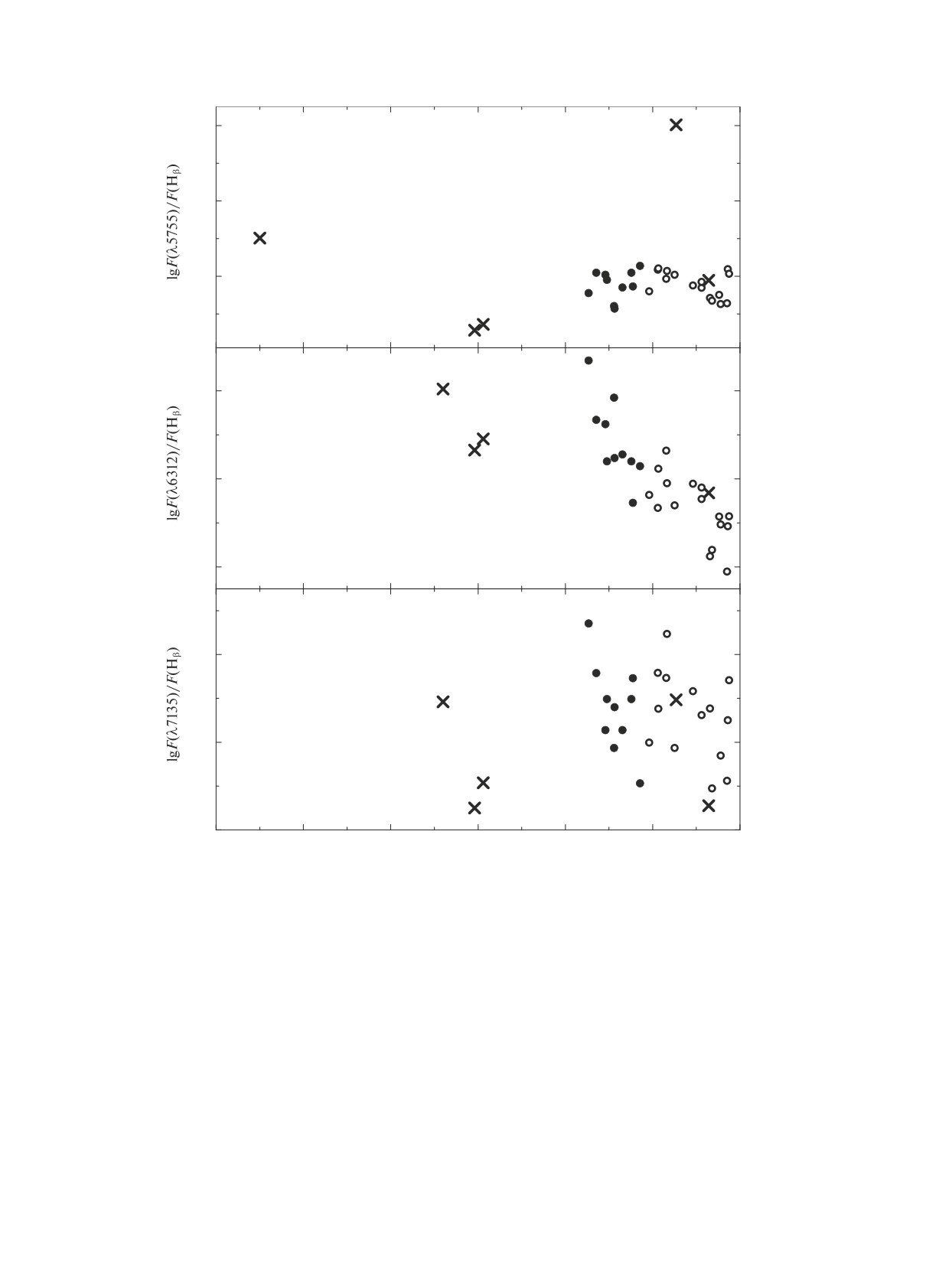

Рис. 4. Изменение со временем наблюдаемого отношения интенсивностей F(λ4363)/F(Hγ), по данным разных авторов:

звездочки — Костякова, Архипова (2009), закрытые кружки — Бурлак, Есипов (2010), открытые кружки — данная

работа, крестики — данные других работ, перечисленных в тексте.

ведет себя подобно λ5876, по крайней мере, начи-

разбросу данных, на фоне которого форма и ха-

ная с 1986 г., — нам не удалось найти более ранних

рактерные параметры переменности интенсивности

оценок λ6678.

Hβ определяются крайне неоднозначно. Однако

мы считаем, что можно выделить период более вы-

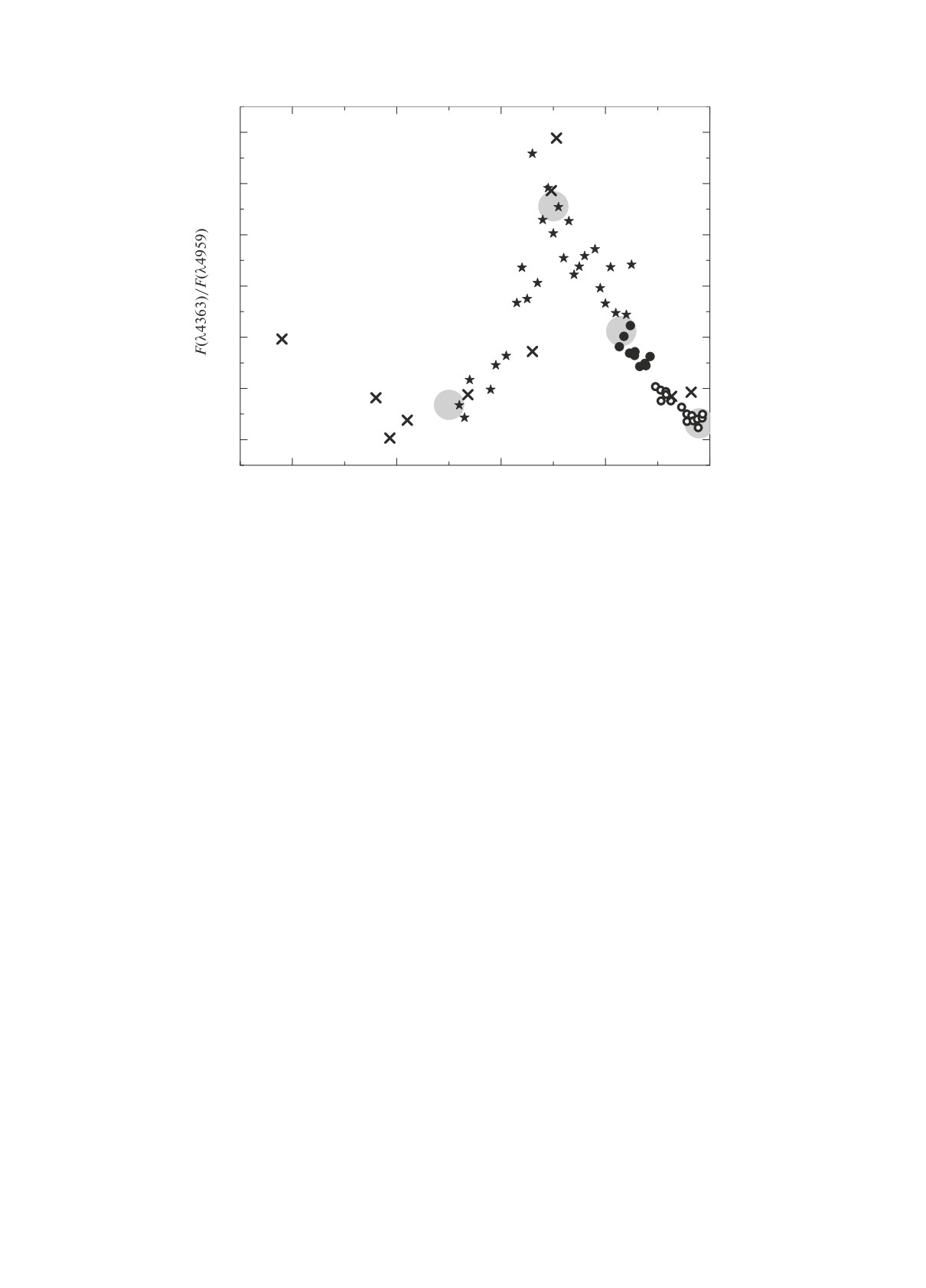

На рис. 6 представлены наблюдаемые абсолют-

сокой абсолютной интенсивности линии до 1980 г.,

ные интенсивности линий [OIII] λ4363, λ4959 раз-

потом произошло ослабление примерно в полтора

ных авторов, полученные за последние 60 лет. Для

раза, затем интенсивность была более или менее

этих линий, несмотря на большую дисперсию оце-

постоянной до 2000-2005 гг., после чего она начала

нок, изменения прослеживаются достаточно четко.

расти.

После 1960 г. абсолютная интенсивность авро-

ральной линии росла с примерно постоянной ско-

Относительно переменности в других линиях

ростью, достигла максимума около 2000-2005 гг.,

необходимо заметить, что в ранних работах иссле-

увеличившись более, чем в 2 раза, а потом стала

довалась в основном синяя область спектра, а в

уменьшаться, причем слабеет линия быстрее, чем

более поздних — красная. Лишь для небольшого

усиливалась. Абсолютные интенсивности небуляр-

числа линий существуют измерения, охватываю-

ных линий после 1960 г. сначала почти не менялись,

щие длительный интервал времени, а количество

возможно, с небольшой тенденцией к уменьшению,

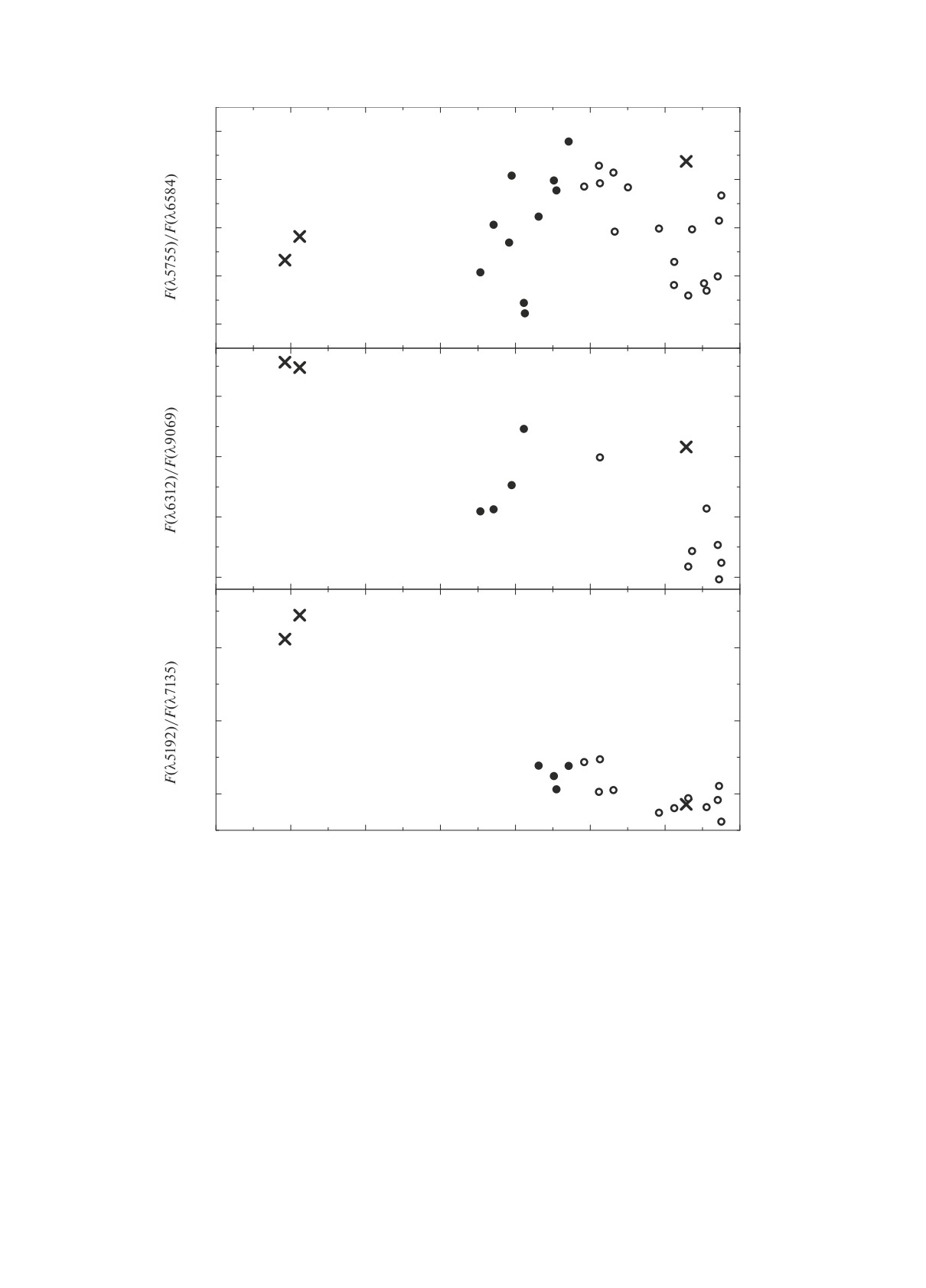

надежно измеренных мал ´о. На рис. 7 показано

в середине 1970-х годов резко пошли вниз, достиг-

изменение со временем относительных интенсив-

нув минимума около 1985-1990 гг., затем более

ностей авроральных линий [SIII] λ6312 и [NII]

медленно выросли до значений, наблюдавшихся

λ5755, а также небулярной линии [ArIII] λ7135. В

около 1960 г., или чуть более высоких, повторив тем

1986-2019 гг. линия [SIII] λ6312 в целом повторяла

самым оптическую кривую блеска IC 4997.

поведение авроральной линии [OIII]: ее относи-

Огромный интерес вызывает вопрос о том, есть

тельная интенсивность уменьшалась, — тогда как

ли изменения в абсолютной интенсивности Hβ, но,

изменения интенсивности авроральной линии [NII]

к сожалению, сложность проведения абсолютных

λ5755 были обратны вариациям [OIII] λ4363. За

спектрофотометрических наблюдений и неодно-

указанный интервал времени не удалось надежно

родность наблюдательного материала, полученно-

выявить изменения в относительной интенсивности

го разными исследователями, приводят к большому

[ArIII] λ7135.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

112

АРХИПОВА и др.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.4

0.3

0.2

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Years

Рис. 5. Изменение со временем наблюдаемых относительных интенсивностей линий [OIII] λ4363, λ4959 и HeI λ5876 по

данным разных авторов. Обозначения те же, что и на рис. 4.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ И

ностей F (λ4363)/F (Hγ) и F (λ4363)/F (λ4959 +

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЙ

+ λ4959) (примерно до 1970 г.) было предложено

ОБОЛОЧКИ IC 4997

несколько объяснений этих спектральных изме-

нений. Гурзадян

(1958), Воронцов-Вельяминов

“Нужно быть оптимистом, чтобы попытаться

(1960) и Хромов (1961) причиной уменьшения

построить модель для IC 4997 ...”

отношения интенсивности линий F (λ4363)/F (Hγ)

(Хьюнг и др., 1994)

считали уменьшение температуры центральной

звезды, причем Гурзадян полагал это изменение

В первые годы после открытия спектральной

эволюционным, Воронцов-Вельяминов — долго-

переменности IC 4997 в отношениях интенсив- периодическим, а Хромов — флуктуационным. Со-

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

113

2.0

1.5

1.0

8

6

4

2

4

3

2

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Years

Рис. 6. Изменение со временем наблюдаемых абсолютных интенсивностей линий [OIII] λ4363, λ4959 и Hβ в единицах

10-11 эрг см-2с-1 по данным разных авторов. Обозначения те же, что и на рис. 4. Большие серые круги отмечают

примерные границы временн ´ых этапов, выделенных по характеру изменений интенсивностей линий [OIII] λ4363, λ4959.

гласно расчетам Аллера и Лиллера (1966), измене-

Ферланд (1979) полагал изменения электронной

ние

отношения

температуры, вызванные колебаниями потока

F (λ4363)/F (λ4959 + λ4959) явилось результа-

ионизующего излучения от центральной звезды:

том расширения туманности, сопровождавшегося

благодаря высокой электронной концентрации

одновременным уменьшением электронной тем-

Ne ∼ 106 см-3 во внутренней части туманности,

пературы и плотности. Однако помимо медлен-

где преимущественно излучается авроральная

ных изменений наблюдались также быстрые, на

линия [OIII] λ4363, время установления теплового

временах порядка нескольких месяцев, вариации

равновесия мало, что позволяет говорить о единой

отношения F (λ4363)/F (Hγ), причиной которых

для внутренней области электронной температуре.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

114

АРХИПОВА и др.

-1.4

-1.6

-1.8

-1.4

-1.5

-1.6

-0.8

-0.9

-1.0

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Years

Рис. 7. Изменение со временем наблюдаемых относительных интенсивностей линий [ArIII] λ7135, [SIII] λ6312, [NII]

λ5755 по данным разных авторов. Обозначения те же, что и на рис. 4.

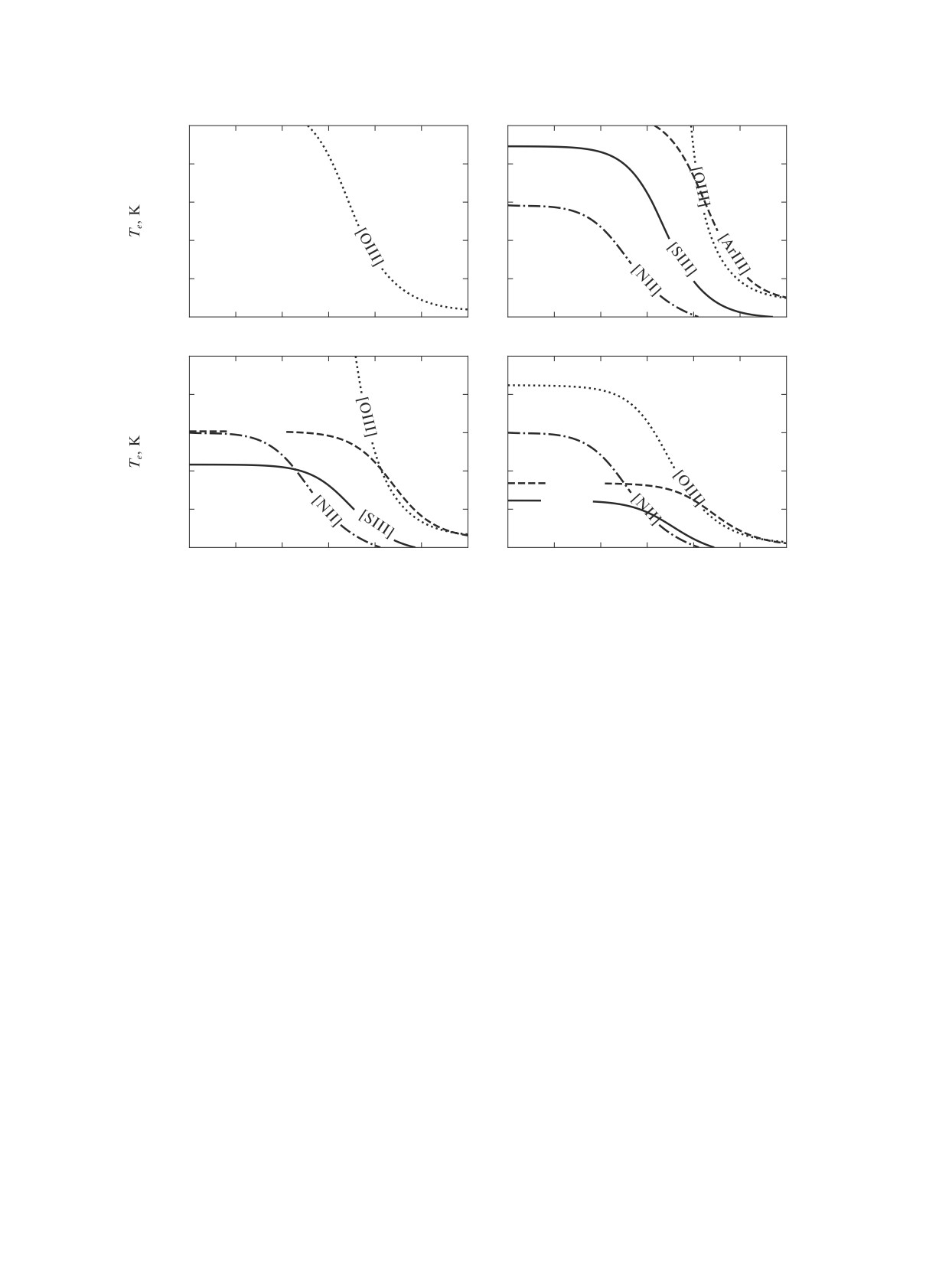

Несмотря на значительное количество диагно-

ной температуры и концентрации. Таким образом,

стических соотношений, измеренных для IC 4997

на диагностической диаграмме IC 4997 область,

по оптическим и ультрафиолетовым (УФ) данным,

включающая в себя все точки пересечения кривых,

до сих пор не удается построить количественную

соответствующих разным ионам, охватывает боль-

модель, которая описывала бы не только мгновен-

шой диапазон значений Ne, Te. Для объяснения

ное состояние туманности и центральной звезды,

наблюдательных данных и для определения хими-

но и его изменение со временем (см., в особенности,

ческого состава приходится принять как минимум

работу Хьюнг и др., 1994). Излучение разных ионов

двухкомпонентную структуру туманности, состоя-

формируется в различных областях, характери-

щую из более плотной центральной зоны и более

зующихся отличающимися значениями электрон-

разреженной внешней оболочки.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

115

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

1940

1960

1980

2000

2020

Years

Рис. 8. Изменение со временем наблюдаемого отношения интенсивностейавроральной линии λ4363 к небулярной λ4959

[OIII] по данным разных авторов. Обозначения те же, что и на рис. 4 и рис. 6.

Для определения физических условий в туман-

они менее достоверны и могут быть прослежены

ности нами были измерены несколько диагности-

на меньшем интервале времени (рис. 9). Так, c

ческих соотношений. Исторически самым актив-

начала 1990-х годов к 2019 г. наблюдалось умень-

но определяемым было отношение интенсивностей

шение отношения интенсивностей линий [ArIII]

авроральной линии [OIII] λ4363 к небулярным

F (λ5192)/F (λ7135): от ∼0.033 (по данным Хьюнга

λ4959 + λ5007 или к одной из них. Нам не всегда

и др., 1994) до ≤0.01 (наши оценки), в основном за

удавалось измерить интенсивность [OIII] λ5007,

счет ослабления авроральной линии [ArIII]. Однако

поэтому на рис. 8, где собраны наблюдения раз-

следует отметить, что линия [ArIII] λ5192 слаба и

ных авторов за интервал времени около 80 лет,

образует бленду со сравнимыми по интенсивности

представлена величина R = F (λ4363)/F (λ4959).

линиями [NI] λ5198 и λ5200, что не позволяет

В 2010-2019 гг. это отношение уменьшалось, про-

надежно измерить ее интенсивность при нашем

должая тенденцию, начатую около 1990 г., и к

спектральном разрешении. Cходное поведение на-

2019 г. вернулось к значению, наблюдавшемуся

блюдается у линий [SIII], хотя большое расстоя-

в 1960-1970 гг. Благодаря наличию абсолютных

ние между линиями (λ6312 и λ9069) увеличива-

измерений интенсивностей, поведение R в интер-

ет погрешность калибровки. Напротив, отношение

вале 1970-2019 гг. можно условно разделить на

интенсивностей линий [NII] F (λ5755)/F (λ6584)

три этапа. На первом этапе (∼1970-1990) R росло

не показывает значимых изменений. Кроме того,

за счет усиления авроральной линии и ослабления

разброс точек велик, вероятно, из-за сложности

небулярной, на втором (∼1990-2000) — R умень-

выделения линии λ6584 из крыла Hα.

шалось при одновременном усилении небулярной

Диагностические соотношения, чувствитель-

и авроральной линий, на третьем (∼2000-2019) —

ные к электронной концентрации, для ионов

уменьшалось при усилении небулярной линии и

серы и хлора [SII] F (λ6716)/F (λ6731) и [ClIII]

ослаблении авроральной. На рис. 6 и 8 серыми кру-

F (λ5518)/F (λ5538) для всего периода наших на-

гами обозначены усредненные оценки соответству-

блюдений с 2003 г. оставались постоянными в пре-

ющих величин в моменты времени, разделяющие

делах точности. Отношение F (λ6716)/F (λ6731)

выделенные этапы: 1970, 1990, 2003 (год начала

имеет значение, близкое к критическому, и поэтому

наших наблюдений с ПЗС-матрицей), 2019 г.

дает только нижнюю оценку log Ne ∼ 4, соответ-

Есть указание на изменения других соотноше-

ствующую внешней более разреженной части ту-

ний интенсивностей линий в спектре IC 4997, хотя манности, где излучают ионы низкого возбуждения.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

116

АРХИПОВА и др.

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.20

0.15

0.10

0.05

0.03

0.02

0.01

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Years

Рис. 9. Изменение со временем наблюдаемых отношений интенсивностей авроральных и небулярных линий [ArIII]

F(λ5192)/F(λ7135), [SIII] F(λ6312)/F(λ9069), [NII] F(λ5755)/F(λ6584) по данным разных авторов. Обозначения те

же, что и на рис. 4.

Отношение интенсивностей линий [ClIII] также

что в зонах низкого возбуждения электронная

близко к своему критическому. Оно характеризует

концентрация если и меняется, то ее величина

области более высокого возбуждения и дает

не опускается существенно ниже критического

более высокое значение электронной концентрации

значения (lg Ncrite ∼ 3-3.5 для серы и ∼4-4.5 для

lg Ne ∼ 4.5. Однако потенциал второй ионизации

хлора).

у хлора ниже, чем у кислорода, поэтому область

Рассмотрим, как на диагностической диаграм-

излучения линий λ5518, 5538, возможно, лишь

ме менялось положение кривых, представляющих

частично совпадает с зоной [OIII]. Постоянство

ионы N+, S2+, O2+ и Ar2+. Эти ионы имеют

указанных соотношений свидетельствует о том,

сходную структуру энергетических уровней, но от-

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

117

1970

1990

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

2003

2019

30 000

25 000

[ArIII]

20 000

15 000

[ArIII]

[SIII]

10 000

5000

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

lgNe, cm3

lgNe, cm3

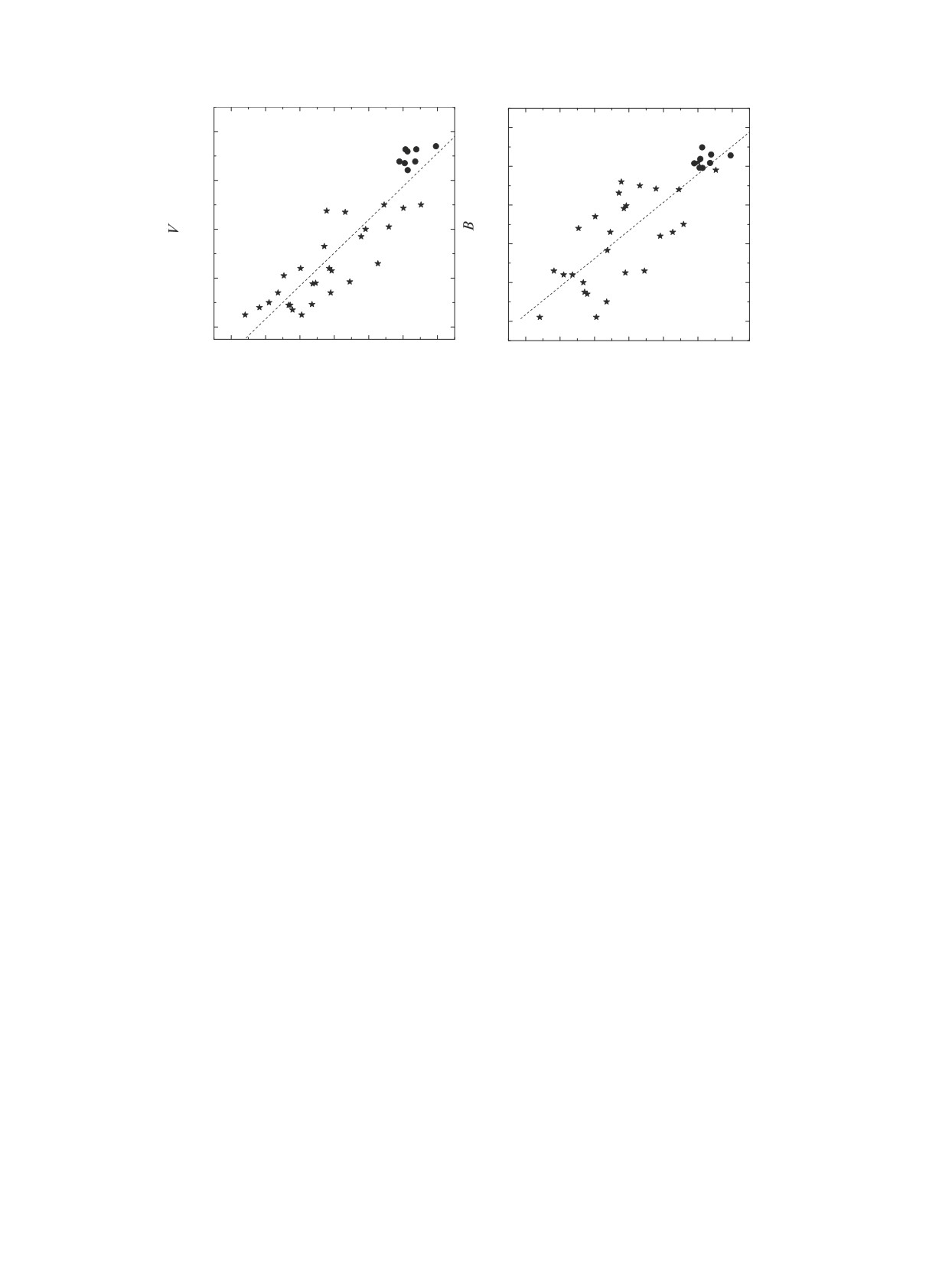

Рис. 10. Диагностические диаграммы Ne-Te для IC 4997, построенные по усредненным данным разных авторов для

1970, 1990, 2003 и 2019 гг. Все соотношения интенсивностей линий были исправлены за межзвездное покраснение света

с c(Hβ) = 0.35. Обозначения: сплошная линия — ион [SIII], точечный пунктир — [OIII], штриховой пунктир — [ArIII],

штрихпунктирная линия — [NII].

личаются потенциалом ионизации и критической

N+ практически не меняется. Вероятно, изменения

плотностью, и, вероятно, области их излучения

Ne, Te не затрагивают зону излучения линий [NII].

не совпадают. На рис. 10 представлены Ne- Te

Поскольку мы не можем получить абсолютные

диаграммы, построенные с помощью пакета PyNeb

значения Ne, Te для выделенных эпох, попробуем

(Луридиана и др., 2015) для моментов времени,

определить характер изменения этих параметров. В

которые разделяют этапы, выделенные по изме-

качестве исходных данных примем изменения аб-

нениям абсолютных интенсивностей линий [OIII].

солютных интенсивностей линий Hβ, [OIII] λ4363,

Кроме того, что невозможно одной парой значений

4959, а также их отношений, исправленных за меж-

Ne, Te объяснить все наблюдаемые соотношения,

звездное покраснение. Предположим, что области

вид диаграмм указывает на высокое значение элек-

излучения этих линий характеризуются одинако-

тронной концентрации (lg Ne ≥ 6), по крайней мере

выми значениями Ne, Te, и количество излучающих

в области излучения линий [OIII]. Для построе-

атомов водорода со временем не меняется. В каче-

ния диагностических диаграмм все соотношения

стве исходной электронной температуры (в 1970 г.)

интенсивностей были исправлены за межзвезд-

примем некоторое значение. Далее, по отноше-

ное покраснение света с c(Hβ) = 0.35. Хьюнг и

нию R находим Ne для этого момента времени, а

др. (1994), чьи данные мы использовали для по-

по относительным интенсивностям — относитель-

строения диаграммы 1990 г., получили c(Hβ) = 0.8.

ное содержание иона O2+. Затем по относитель-

Если исправить диагностические соотношения с

ному изменению F (Hβ) между первым и вторым

этим значением c(Hβ), то все линии сместятся в

моментом времени и по величине R во второй

область больших значений Ne, Te. Кривые, соот-

момент времени оцениваем Ne, Te во второй момент

ветствующие ионам O2+, S2+ и Ar2+, с 1990 г. ведут

времени, а по относительным интенсивностям —

себя сходным образом: смещаются в область мень-

содержание O2+. Та же процедура выполняется

ших значений Ne, Te. А вот положение кривой для

при переходе между следующими моментами вре-

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

118

АРХИПОВА и др.

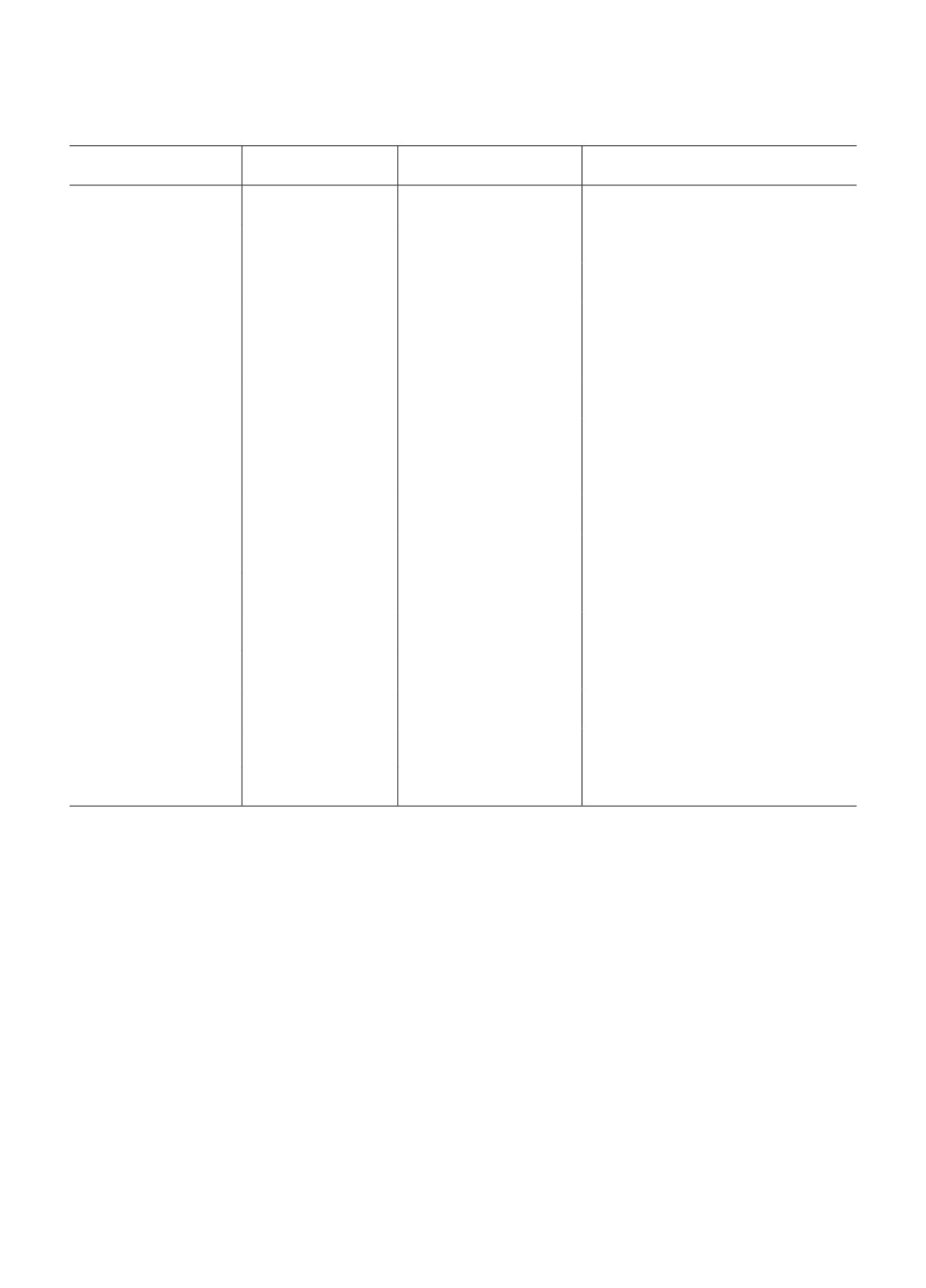

Таблица 6. Изменение параметров области излучения линий Hβ, [OIII] λ4363, 4959 в 1970-2019 гг. в туманности

IC 4997

Параметр

1970

1990

2003

2019

Te, K

8000

11900

9740

7650

Ne, см-3

5.6(6)

5.3(6)

5.0(6)

5.14(6)

O2+/H+

4.2(-3)

6.5(-4)

2.18(-3)

6.0(-3)

F (λ5876)/F (Hβ)

0.19

0.22

0.20

0.19

Te, K

10000

16700

12800

9440

Ne, см-3

2.16(6)

2.3(6)

2.05(6)

2.01(6)

O2+/H+

7.7(-4)

1.27(-4)

2.4(-4)

1.13(-3)

F (λ5876)/F (Hβ)

0.20

0.29

0.23

0.20

Te, K

12000

22600

16150

12220

Ne, см-3

1.18(6)

1.4(6)

1.17(6)

1.08(6)

O2+/H+

2.7(-4)

4.6(-5)

1.5(-4)

4.0(-4)

F (λ5876)/F (Hβ)

0.22

0.36

0.28

0.21

мени. В табл. 6 представлены результаты расче-

ние электронной температуры в туманности вызва-

тов, выполненных с помощью пакета PyNeb, для

но изменением ионизующего потока от централь-

нескольких значений исходной электронной темпе-

ной звезды Q, то эти изменения связаны следую-

ратуры: Te = 8000, 10 000, 12 000 K. В целом видно,

щим образом: ΔTe ≃ 4200 × ΔQ/Q. Так, вариация

что во всех случаях Ne меняется незначительно,

Te в пределах 300 K, предложенная Ферландом

тогда как Te сначала растет, а потом падает на

для объснения быстрой переменности отношения

несколько тысяч градусов.

F (λ4363)/F (Hγ), требует изменения ионизующего

Существенный рост температуры необходим для

потока от центральной звезды на 8%. Но наши рас-

интерпретации уменьшения абсолютной интенсив-

четы указывают на рост температуры на несколько

ности линии Hβ после 1970 г. Невозможно объ-

тысяч градусов, что соответствовало бы увели-

яснить падение потока в Hβ уменьшением Ne:

чению количества ионизующих квантов в разы.

этому противоречит рост R. С другой стороны,

Сложно представить себе такой процесс. Вероят-

интенсивность запрещенных линий должна рас-

но, рост Te вызван не столько ростом эффективной

ти с увеличением температуры, а мы наблюдаем

температуры звезды, ведь степень возбуждения

падение интенсивности небулярных линий после

спектра туманности за рассматриваемое время не

1970 г., и усиление авроральной линии значительно

изменилась, сколько иными процессами, например,

меньше ожидаемого для такого роста температу-

взаимодействием звездных ветров.

ры. Для объяснения такого поведения приходится

В табл. 6 также приводятся относительные ин-

допустить существенное уменьшение числа излу-

тенсивности линии HeI λ5876, рассчитанные для

чающих ионов O2+ (почти в 10 раз), связанное,

найденных значений Ne, Te и He+/H+=0.1. Видно,

возможно, с дальнейшей ионизацией кислорода,

что при исходной Te = 8000 K относительная ин-

либо с уменьшением зоны излучения.

тенсивность линии почти не меняется, тогда как при

Возникает вопрос: чем может быть вызвано

Te ≥ 10000 K расcчитанное изменение интенсивно-

увеличение Te на несколько тысяч градусов? Со-

сти качественно совпадает с наблюдаемым, хотя и

гласно оценкам Ферланда (1979), если измене-

недостаточно по амплитуде.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

119

Результаты, представленные в табл. 6, носят

соотношений. За период 2010-2018 гг. величи-

оценочный характер. Если принять большее меж-

на λ4363/Hγ уменьшалась, продолжая тенденцию,

звездное покраснение (c(Hβ) > 0.35), то для объ-

начатую около 1990 г., и к 2019 г. вернулась к

яснения наблюдаемых спектральных изменений

значению, наблюдавшемуся в 1960-1970 гг. За все

потребуется большее по амплитуде увеличение

время наблюдений это отношение описало волну с

электронной температуры. Если учитывать тот

размахом около 0.45 в логарифмическом представ-

факт, что мы измеряем интегральный поток от

лении и характерным временем порядка 50-60 лет.

туманности, а изменения Ne, Te затрагивают

По новым и архивным данным прослежена эво-

только некоторую область, то опять же амплитуда

люция абсолютной интенсивности линии Hβ: выде-

изменений получится больше.

ляются период более высоких значений до 1980 г.,

затем ослабление примерно в полтора раза и со-

хранение на постоянном уровне с тенденцией к

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

увеличению до 2000-2005 гг., а затем более вы-

Представлены результаты фотометрических на-

раженный рост. Изменение абсолютной интенсив-

блюдений в оптическом и ближнем ИК-диапазонах,

ности небулярной линии [OIII] λ4959 в 1960-

а также спектроскопии низкого разрешения пе-

2019 гг. в общих чертах сходно с вариацией потока

ременной ПТ IC 4997 за период 2009-2019 гг.

в Hβ, но имеет большую амплитуду (Fmax/Fmin ≥

Новые данные исследуются в совокупности с

≥ 2). В 2010-2019 гг. абсолютная интенсивность

опубликованными ранее.

линии [OIII] λ4959 существенно не менялась, вер-

По наблюдениям, выполненным в нашей неиз-

нувшись к значениям, наблюдавшимся до начала

менной инструментальной фотометрической систе-

ее ослабления. Абсолютная интенсивность авро-

ме UBV , мы построили кривую среднегодового

ральной линии [OIII] λ4363 после 1960 г. росла

интегрального блеска IC 4997 за период с 1970

с примерно постоянной скоростью, достигла мак-

по 2019 г. Обнаружено длительное глубокое (до

симума около 2000-2005 гг., увеличившись более,

0.5m в фильтре V ) ослабление блеска во всех

чем в 2 раза, а потом началось ослабление, которое

полосах UBV , начавшееся после 1970 г., минимум

продолжается и в настоящее время.

блеска около 1985 г. и его возвращение к 2019 г.

Также мы восстановили ход относительных ин-

в исходное состояние в полосах B и U. Блеск

тенсивностей некоторых других спектральных ли-

в полосе V , однако, продолжал расти вплоть до

ний. В частности, была прослежена переменность

2019 г. В 2019 г. получены новые фотометрические

в линии HeI λ5876 на интервале 1960-2019 гг.:

наблюдения IC 4997 в ближнем ИК-диапазоне в

увеличение ее относительной интенсивности почти

полосах JHKL. Обнаружено ослабление блеска

в 2 раза, а затем уменьшение и возвращение на

туманности к 2019 г. по сравнению с эпохой 1999-

прежний уровень.

2006 гг., наиболее значительное — в полосе L. По-

казано, что долговременные вариации блеска в оп-

По диагностическим соотношениям для линий

[SII] и

[ClIII] были получены нижние оценки

тическом и ИК-диапазонах обусловлены, в основ-

ном, изменением вклада переменных эмиссионных

электронной концентрации для внешней оболочки

линий туманности.

IC 4997: lg Ne ∼ 4 и lg Ne ∼ 4.5 соответственно. В

2010-2019 гг. отношения оставались постоянными

После исключения вклада эмиссий в полосы B

в пределах точности измерений и имели значения,

и V показатель цвета суммарного континуума B -

близкие к критическим.

- V IC 4997 с учетом межзвездного поглощения

оказался слишком красным для суммы звездного

Положения диагностических кривых для ионов

и газового континуумов, что может указывать на

N+, S2+, O2+ и Ar2+ на диаграмме Ne, Te указыва-

присутствие еще одного вкладчика в непрерывный

ют, во-первых, на наличие в туманности зон, харак-

спектр в этом диапазоне (спутника центральной

теризующихся разными значениями электронной

звезды?), хотя и с низкой вероятностью. Следует

температуры и концентрации, а во-вторых, — на

отметить, что IC 4997 заподозрена не только в

изменение этих величин со временем. По крайней

двойственности ядра, но также внесена Биром и

мере, во внутренней области туманности наблю-

Сокером (2017) в список планетарных туманно-

дался сначала рост одного или обоих парамет-

стей, заподозренных как тройные звездные систе-

ров (в 1970-1990 гг.), а потом — уменьшение (до

мы (= maybe triple class) с вероятностью, рав-

настоящего времени). Имея данные о вариаци-

ной 0.33.

ях абсолютных интенсивностей линий Hβ, [OIII]

По новым и опубликованным ранее данным

λ4363, 4959 и предполагая, что параметры Ne,

на интервале времени 1970-2019 гг. прослеже-

Te для областей излучения этих линий одинаковы,

но изменение абсолютных и относительных ин-

мы оценили масштаб этих изменений. Причиной

тенсивностей некоторых эмиссионных линий, при-

основных особенностей спектральной переменно-

надлежащих туманности, а также диагностических

сти IC 4997 мы считаем вариацию электронной

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

2020

№2

120

АРХИПОВА и др.

температуры в центральной части туманности, ко-

17.

Гомес и др. (Y. G ´omez, L.F. Miranda, J.M. Torrelles,

торая, вероятно, вызвана не столько изменением

L.F. Rodr ´ıguez, and J.A. L ´opez), MNRAS 336, 1139

ионизующего потока от ядра туманности, сколько

(2002).

переменным звездным ветром и процессами, свя-

18.

Гурзадян Г.А., Астрон. журн. 35, 520 (1958).

занными с ним. В целом спектральные изменения

19.

Джонсон и др. (H.L. Johnson, R.I. Mitchel, B. Iriarte,

and W.Z. Wisniewski), Comm. Lunar and Planet.

за период 1960-2019 гг. можно интерпретировать

Lab. 4, 99 (1966).

как наблюдательное следствие отдельного эпизода

20.

Жиллетт и др. (F.C. Gillett, R.F. Knacke, and

усиленной потери массы нестационарным ядром

W.A. Stein), Astrophys. J. 163, L57 (1971).

туманности. Остается открытым вопрос о том, что

21.

Касасcус и др. (S. Casassus, L.-A. Nyman,

спровоцировало усиление звездного ветра, было

C. Dickinson, and T.J. Pearson), MNRAS 382, 1607

ли это событие единичным, повторится ли снова в

(2007).

подобном или ином виде.

22.

Костякова Е.Б., Астрон. журн. 47, 989 (1970).

Авторы посвящают эту статью памяти старшего

23.

Костякова Е.Б., Письма в Астрон. журн. 16, 1085

научного сотрудника ГАИШ доктора физ.-мат. на-

(1990) [E.V. Kostyakov, Astron. Lett. 16, 389 (1990)].

ук Е.Б. Костяковой (1924-2013).

24.

Костякова Е.Б., Тр. ГАИШ 62, 143, (1991).

При проведении исследований широко исполь-

25.

Костякова Е.Б., Письма в Астрон. журн. 25, 457

(1999) [E.V. Kostyakov, Astron. Lett. 25, 389 (1999)].

зовались базы данных ADS, SIMBAD, VIZIER.

26.

Костякова Е.Б., Архипова В.П., Астрон. журн. 86,

1237 (2009).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

27.

Костякова и др. (Е.B. Kostyakova, V.P. Arkhipova,

and M.V. Savel’eva.), Mem. Soc. Roy. Sci. Liege, 6

1.

Акер и др. (A. Acker, J. Koppen, B. Stenholm, and

Ser., 5 , 473 (1973).

G. Jasniewicz), Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 80,

28.

Ленцуни и др. (P. Lenzuni, A. Natta, and N. Panagia),

201 (1989).

Astrophys. J. 345, 306 (1989).

2.

Акер и др. (A. Acker, J. Marcout, F. Ochsenbein,

29.

Лиллер, Аллер (W. Liller and L.H. Aller), Sky and

B. Stenholm, R. Tylenda, and C. Schohn), The

Tel. 16, 222 (1957).

Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary

30.

Лиллер, Аллер (W. Liller and L.H. Aller), Proc. Nat.

Nebulae, Parts I, II, (1992).

Acad. Sci. 49, 695 (1963).

3.

Аллер (L.H. Aller), Astrophys. J. 93, 236 (1941).

31.

Луридиана и др. (V. Luridiana, C. Morisset, and

4.

Аллер, Калер (L.H. Aller and J.B. Kaler), Astrophys.

R.A. Shaw), Astron. Astrophys. 573, 42 (2015).

J. 140, 621 (1964).

32.

Лютый В.М., Сообщ. ГАИШ 172, 30 (1971).

5.

Аллер, Лиллер (L.H. Aller and W. Liller), MNRAS

33.

Марколино, де Араужо (W.L.F. Marcolino and

132, 337 (1966).

F.X. de Ara ´ujo), Astron. J. 126, 887 (2003).

6.

Аллер, Уокер (L.H. Aller and M.F. Walker),

34.

Марколино и др. (W.L.F. Marcolino, F.X. de Ara ´ujo,

Astrophys. J. 161, 917 (1970).

H.B.M. Junior, and E.S. Duarte), Astron. J. 134,

7.

Ахерн (F.A. Ahern), Astrophys. J. 223, 901 (1978).

1380 (2007).

8.

Архипова В.П., Костякова Е.Б., Носкова Р.И.,

35.

Мензел и др. (D.H. Menzel, L.H. Aller, and

Письма в Астрон. журн.

20,

122

(1994)

M.H. Hebb), Astrophys. J. 93, 230 (1941).

[V.P. Arhipova et al., Astron. Lett. 20, 99 (1994)].

36.

Миранда и др. (L.F. Miranda, J.M. Torrelles, and

9.

Бир, Сокер (E. Bear and N. Soker), MNRAS 837,

C. Eiroa), Astrophys. J. 461, L111 (1996).

L10 (2017).

37.

Миранда, Торреллес (L.F. Miranda and

10.

Бурлак М.А., Есипов В.Ф., Письма в Астрон. журн.

J.M. Torrelles), Astrophys. J. 496, 274 (1998).

36, 792 (2010) [M.A. Burlak and V.F. Esipov, Astron.

38.

Натта, Панаджиа (A. Natta and N. Panagia),

Lett. 36, 752 (2010)].

Astrophys. J. 248, 185 (1981).

11.

Вайтлок (P.A. Whitelock), MNRAS 213, 59 (1985).

39.

О Делл (C.R. O Dell), Astrophys. J. 138, 1018

12.

Воронцов-Вельяминов Б.А., Астрон. журн. 37, 994

(1963).

(1960).

40.

Озава и др. (R. Ohsawa, T. Onaka, I. Sakon,

13.

Воронцов-Вельяминов Б.А., Костякова Е.Б., До-

M. Matsuura, and H. Kaneda), Astron. J. 151, 93

кучаева О.Д., Архипова В.П., Астрон. журн. 42, 464

(2016).

(1965).

41.

Паркер и др. (Q.A. Parker, I.S. Boji ˇci ´c, and

14.

Воронцов-Вельяминов Б.А., Костякова Е.Б., До-

D.J. Frew), J. Phys.: Conf. Ser. 728, article id. 032008

кучаева О.Д., Архипова В.П., Тр. ГАИШ 40, 57

(2016).

(1970).

42.

Паздерска и др. (B.M. Pazderska, M.P. Gawro ´nski,

15.

Гайдук и др. (M. Hajduk, P.A.M. van Hoof, and

R. Feiler, M. Birkinshaw, I.W.A. Browne, R. Davis,

A.A. Zijlstra), Astron. Astrophys. 573 , A65 (2015).

A.J. Kus, K. Lancaster, S.R. Lowe, E. Pazderski,

16.

Глушнева и др. (I.N. Glushneva, V.T. Doroshenko,

M. Peel, and P.N. Wilkinson), Astron. Astrophys.

T.S. Fetisova, T.S. Khruzina, E.A. Kolotilov,

498, 463 (2009).

L.V. Mossakovskaya, S.L. Ovchinnikov, and

43.

Пейдж (T.L. Page), Astrophys. J. 96, 78 (1942).

I.B. Voloshina), VizieR Online Data Catalog III/208

44.

Пиклс (A.J. Pickles), Publ. Astron. Soc. Pacific 110,

(1998).

863 (1998).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ

121

45. Потташ и др. (S.R. Pottasch, B. Baud, D. Beinteme,

51. Уайт (M.L. White), Astrophys. J. 115, 71 (1952).

J. Emerson, H.J. Habing, S. Harris, J. Houck,

52. Фейбельман и др. (W.A. Feibelman, R.W. Hobbs,

R. Jennings, and P. Marsden), Astron. Astrophys.

C.W. Mc Cracken, and L.W. Brown), Astrophys. J.

138, 10 (1984).

231, 111 (1979).

46. Пургатхофер (A.T. Purgathofer), Circ. IAU 3258

53. Ферланд (G.J. Ferland), MNRAS 188, 669 (1979).

(1978).

47. Пургатхофер, Столл (A.T. Purgathofer and M. Stoll),

54. Хилтнер и др. (W.A. Hiltner, B. Iriarte, and

Astron. Astrophys. 99, 218 (1981).

M.L. Johnson), Astrophys. J. 127, 539 (1958).

48. Сахаи и др.(R. Sahai, M.R. Morris, and G. Villar),

55. Хромов Г.С., Астрон. журн. 38, 809 (1961).

Astron. J. 141, 134 (2011).

56. Хьюнг, Аллер (S. Hyung and L.H. Aller), Proc. Nat.

49. Струве, Свингс (O. Struve and P. Swings),

Acad. Sci. USA 90, 413 (1993).

Astrophys. J. 93, 356 (1941).

57. Хьюнг и др. (S. Hyung, L.H. Aller, and

50. Таранова О.Г., Шенаврин В.И., Письма в Аст-

рон. журн. 33, 657 (2007)

[O.G. Taranova and

W.A. Feibelman), Astrophys. J. Suppl. Ser. 93,

V.I. Shenavrin, Astron. Lett. 33, 584 (2007)].

465 (1994).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46

№2

2020