ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 47, № 12, с. 823-865

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ: МНОГОВОЛНОВЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИ

©2021 г. А. С. Позаненко1,2*, М. В. Барков3,4, П. Ю. Минаев1,5, А. А. Вольнова1

1Институт космических исследований РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, Россия

3Институт астрономии РАН, Москва, Россия

4RIKEN, Wako, Saitama 351-0198, Japan

5Физический институт им. П. Н. Лебедева, Москва, Россия

Поступила в редакцию 08.11.2021

После доработки 15.11.2021; принята к публикации 15.11.2021

Представлены краткая история и современное состояние исследований космических гамма-

всплесков. В том числе — наблюдения различных фаз гамма-всплесков: активной фазы, послесве-

чения, сверхновой/килоновой и родительской галактики. Приведен обзор известных феноменологиче-

ских зависимостей и теоретических моделей гамма-всплесков. Обсуждаются задачи, решение которых

необходимо для успешного изучения феномена космических гамма-всплесков.

Ключевые слова: гамма-всплески, послесвечения, сверхновые, килоновые, гравитационно-волновые

события, релятивистские джеты

DOI: 10.31857/S0320010821120032

1. ВВЕДЕНИЕ

оптическом диапазоне. Это позволило расширить

модель ударных волн на оптический диапазон,

Космические гамма-всплески все еще остают-

показать, что комптонизация оптических фотонов

ся загадкой XXI в. Детектируемые сначала толь-

может отвечать за жесткое гамма-излучение в ак-

ко в гамма-диапазоне, долгое время они остава-

тивной фазе. Но до сих пор регистрация оптическо-

лись именно гамма-всплесками. Оптический ком-

го компонента гамма-всплесков в активной фазе

понент был открыт лишь в 1997 г. после реги-

остается технически сложной задачей. Дальней-

страции GRB 970228 в виде затухающего после-

шие наблюдения оптических проявлений гамма-

свечения; затем на месте источника послесвечения

всплесков привели к оценке расстояний для боль-

была обнаружена родительская галактика. Вскоре

шого количества источников и расширили мор-

после этого был зарегистрирован GRB 970508,

фологию явления. Наиболее далекий от нас ис-

где послесвечение было обнаружено в течение

точник гамма-всплеска находится на расстоянии,

нескольких часов после самого гамма-всплеска.

эквивалентном красному смещению z = 9.2, эта

Это позволило провести спектроскопические на-

оценка была получена благодаря фотометрическим

блюдения и оценить космологическое красное сме-

наблюдениям в оптическом и инфракрасном диапа-

щение источника z = 0.835. После регистрации

зонах. Были найдены особенности в кривой блеска

GRB 980425 с его локализацией был ассоциирован

послесвечения, в частности, излом в ее степенном

независимый кандидат в сверхновые типа Ic. Эта

падении (джет-брейк), который косвенно подтвер-

сверхновая под названием SN 1998bw является

дил модель джета и позволил объяснить чрезвы-

первой, ассоциированной с источниками гамма-

чайно высокое наблюдаемое энерговыделение ис-

всплесков. Таким образом, была подтверждена

точника в электромагнитном диапазоне, составля-

гипотеза, что некоторые гамма-всплески связаны

ющее более 1054 эрг. Отдельной страницей истории

со сверхновыми. Следующим важным шагом на

стало открытие и регистрация в 2017 г. электро-

пути исследования оптических компонентов гамма-

магнитных компонентов гравитационно-волнового

всплесков явилась первая синхронная регистрация

GRB 990123 в активной фазе и в гамма-, и в

события LIGO/Virgo GW170817 в результате сли-

яния двойной системы нейтронных звезд. В гамма-

*Электронный адрес: apozanen@iki.rssi.ru

диапазоне был зарегистрирован короткий всплеск

823

824

ПОЗАНЕНКО и др.

GRB 170817A, а в оптическом диапазоне — ки-

области локализации на небесной сфере уже бо-

лоновая AT2017gfo. Эти наблюдения подтвердили,

лее десятка источников гамма-всплесков. Область

что источниками, по крайней мере, части клас-

локализации источника определялась для событий,

са коротких гамма-всплесков, являются тесные

зарегистрированных более чем одним КА, методом

двойные нейтронные звезды. В обзоре мы крат-

анализа кривых блеска и определения задержки

ко приводим основные вехи исследования гамма-

между регистрацией кривых блеска различными

всплесков, обсуждаем современное состояние и

КА и построения кольца на сфере, т.е. местом

методы исследований явления с использовани-

возможного расположения источника, а ширина

ем собственных оригинальных данных. Приведена

кольца определялась ошибкой определения време-

статистика регистраций гамма-всплесков в раз-

ни задержки при кросс-корреляционном анализе.

личных диапазонах электромагнитного излучения

И хотя область локализации была огромна, ни

от радио до сверхвысоких энергий (ТэВ). В обзоре

одно из колец не пересекало ни Землю, ни Солнце.

уделено значительное внимание наиболее изучен-

Одновременно начались поиски источников гамма-

ным гамма- (10 кэВ — 10 МэВ) и оптическому

всплесков. На их роль претендовали пучки реля-

диапазонам, до сих пор обеспечивающим наиболь-

тивистских электронов, излучающих в магнитном

ший вклад в исследования, а также феноменологии

поле Солнечной системы, столкновение кометы с

явления. Обсуждается связь гамма-всплесков с

нейтронной звездой, космологические источники, а

гравитационно-волновыми событиями, регистри-

нейтронные звезды в целом рассматривались как

руемыми детекторами LIGO/Virgo/KAGRA. При-

наиболее вероятные источники гамма-всплесков

ведены основные физические модели излучения

(Херлей, 1989). Гипотезы требовали подтвержде-

космических гамма-всплесков.

ния, а для этого необходимо было накапливать ста-

тистику регистраций и искать компоненты гамма-

всплесков в других диапазонах электромагнитно-

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

го излучения (оптический, рентгеновский). Если с

первым дело продвигалось успешно, то с отож-

Прошло немало времени с момента открытия

дествлением источников в других диапазонах дело

космических гамма-всплесков, но они раз за разом

не ладилось.

преподносят сюрпризы. Последним из сюрпризов,

впрочем, предсказанным заранее, стало обнаруже-

Ряд новых космических аппаратов был осна-

ние короткого гамма-всплеска, сопровождавшего

щен гамма-детекторами для регистрации гамма-

гравитационно-волновое событие после слияния

всплесков. Такие исследования начались в ФТИ

двух нейтронных звезд, зарегистрированного на-

им. Иоффе успешной серией экспериментов Конус

земными интерферометрами LIGO и Virgo в 2017 г.

(Аптекарь и др., 1995), советско-французскими

Однако, по порядку.

экспериментами cерии SIGNE на КА Прогноз 2,

Первый в истории космический гамма-всплеск

6, 7, 9 и КА Венера-11, 12 (Барат и др., 1981),

был зарегистрирован 2 июля 1967 г. в 14:19 (UTC)

Pioneer Venus Orbiter (1978-1992) (Эванс и др.,

всемирного координированного времени сразу дву-

1979), APEX на КА Фобос-1, 2 (Митрофанов и др.,

мя космическими аппаратами Vela 4 и Vela 3.

1992) и многими другими экспериментами. Базой

Однако публикация об открытии появилась лишь

для исследования становятся каталоги и наибо-

в 1973 г. (Клебесадел и др., 1973). И дело не в

лее мощные, статистически обеспеченные события

том, что серия космических аппаратов (КА) Vela

гамма-всплесков. Большие надежды возлагались

разрабатывалась в Лос-Аламосской националь-

на эксперимент BATSE космической обсервато-

ной лаборатории для вполне конкретных целей

рии им. Комптона, и они оправдались создани-

контроля за испытанием ядерного оружия в атмо-

ем беспрецедентного по объему каталога гамма-

сфере Земли и в тени Луны, не видимой с Земли

всплесков за полное время работы эксперимента с

(КА серии Vela располагались на высокоэллип-

1991 по 2000 г. (Пацисас и др., 1999). В каталогах,

тических орбитах). Материалы об этих внезем-

публиковавшихся по мере работы эксперимента и

ных коротких вспышках гамма-излучения не были

долгое время служивших базой для всех иссле-

секретными (Боннелл, Клебесадел, 1996). Дело в

дователей гамма-всплесков, в общей сложности

том, что эти события не были предметом интереса

насчитывается боле 2700 событий. Каталог содер-

лаборатории в Лос-Аламосе. Только при смене

жит координаты локализаций источников гамма-

начальства лаборатории и передаче дел новому

всплесков с медианной точностью около 5 градусов

руководству возник вопрос, что делать с данными

(радиус), включая статистическую и систематиче-

о непонятном явлении? Тогда же было решено

скую ошибки, спектральные данные, характерные

опубликовать данные наблюдений и результаты ис-

параметры длительности. В отличие от многих дру-

следований (Клебесадел и др., 1973). Эта история

гих экспериментов, исходные данные BATSE были

изложена после личных рассказов Рея Клебесаде-

открыты всем желающим. Основными результа-

ла. К тому времени были определены возможные

тами эксперимента BATSE стали подтверждение

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

2021

№ 12

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

825

изотропии распределения источников на небесной

обсерватория Swift (2004 — н.в.) позволила полу-

сфере, отклонение кривой пространственного рас-

чить беспрецедентную точность и скорость лока-

лизации источников гамма-всплесков в гамма-, а

пределения log N-log S от закона -3/2 и под-

затем в рентгеновском и оптическом диапазонах,

тверждение бимодальности распределения пара-

что, в свою очередь, дало возможность наземным

метра длительности событий. Впервые указание

обсерваториям оперативно определять красное

на бимодальное распределение длительностей бы-

смещение источников гамма-всплесков с помощью

ло получено на основе каталогов экспериментов

спектроскопических наблюдений, а также прово-

Конус (Венера-11, 12, Мазец, Голенецкий, 1981).

дить наблюдения послесвечений на самых ранних

Эксперимент BATSE формализовал определение

его этапах. Именно благодаря обсерватории Swift,

параметра длительности и показал, что разделение

совместно с наземными наблюдениями, определено

двух групп всплесков по параметру T90 соответ-

наибольшее количество значений красного сме-

ствует примерно 2 с (Коувелиоту и др., 1993). Это

щения для гамма-всплесков. Обсерватория Fermi

поддержало гипотезу о двух различных популяциях

(2008 — н.в.) дополняет данные обсерватории

гамма-всплесков. Совместный анализ индикатора

Swift наблюдениями гамма-всплесков в жестком

пространственного распределения и превосходная

диапазоне до 30 МэВ (эксперимент GBM) и до

изотропия источников на небесной сфере привели

нескольких десятков ГэВ (телескоп LAT). Было

ученых к предположению о космологической при-

показано, что значительная доля гамма-всплесков

роде гамма-всплесков. Однако для подтвержде-

действительно обладает очень жестким излучением

ния требовалось отождествить источник гамма-

с энергией до десятков ГэВ. Массовая регистрация

всплеска в оптическом диапазоне и определить его

гамма-всплесков телескопом LAT подтвердила

космологическое красное смещение. Это удалось

пионерские работы эксперимента EGRET/CGRO

сделать во время миссии космической обсервато-

(Дингус,

1995) о наличии такого излучения у

рии BeppoSAX (1996-2003).

гамма-всплесков. Чуть позже наземные черенков-

Основными результатами миссии BeppoSAX,

ские телескопы MAGIC и H.E.S.S. обнаружили

совместно с наземными обсерваториями, стали об-

у нескольких гамма-всплесков излучение почти

наружение родительской галактики GRB 970228

до 1 ТэВ (Акциари и др., 2019; Абдалла и др.,

и определение красного смещения z = 0.835 для

2019). Все это ставит новые вопросы о механизме

GRB 970505. Это подтвердило космологическую

излучения гамма-всплесков в активной фазе и фазе

природу гамма-всплесков, к которой в конце 90-х

послесвечения.

годов уже склонялось подавляющее большинство

Немаловажную роль играет и сеть межпла-

ученых.

нетных детекторов космического гамма-излучения

Современное состояние исследований во мно-

(IPN), в которую в настоящее время входят, кроме

гом определилось космическими обсерваториями

околоземных космических обсерваторий, косми-

нового поколения и технологическим прогрес-

ческие аппараты на орбите Марса (HEND) и в

сом, обеспечившим быструю передачу коорди-

точке L1 (Konus-Wind); сеть IPN позволяет прово-

нат области локализации наземным телескопам.

дить локализацию гамма-всплесков с точностью,

Обсерватория INTEGRAL (2002 — н.в.) на вы-

достаточной для проведения поиска оптическо-

сокоэллиптической орбите позволила проводить

го компонента наземными телескопами, а также

вносит неоценимый вклад в наблюдение уникаль-

наблюдения гамма-всплесков практически без

ных гамма-всплесков, по тем или иным причинам

экранирования Землей существенной области

не попавших в апертуру рентгеновских и гамма-

неба, регистрация нескольких гамма-всплесков

телескопов.

в активной фазе 3 соосными апертурными де-

текторами от рентгеновского до жесткого гамма-

Наконец, новой эпохой для гамма-всплесков

диапазона позволила расширить наблюдения

(и для многоканальных наблюдений) стала много-

активной фазы всплеска начиная от 3 кэВ до

волновая регистрация короткого гамма-всплеска

10 МэВ, и, наконец, всенаправленный детектор

GRB 170817A и килоновой (Абботт и др., 2017а)

SPI-ACS обладает наилучшей чувствительностью

от слияния двойной системы нейтронных звезд,

в диапазоне энергий свыше 80 кэВ, сравнимой с

обнаруженного примерно за

1.8

с до гамма-

чувствительностью детекторов BGO эксперимента

всплеска наземными детекторами гравитационно-

волнового излучения LIGO/Virgo как собы-

GBM/Fermi. Кроме того, SPI-ACS позволил

тие GW170817 (Абботт и др., 2017б). Гамма-

получить однородную выборку гамма-всплесков на

всплеск был зарегистрирован двумя наиболее

более стабильном фоне, чем у околоземных детек-

чувствительными космическим экспериментами

торов, и исследовать гамма-излучение от гамма-

всплесков на больших временных масштабах,

в гамма-диапазоне GBM/Fermi (Голдштейн и

вплоть до нескольких часов. Специализированная

др., 2017) и SPI-ACS/INTEGRAL (Савченко и

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

826

ПОЗАНЕНКО и др.

др., 2017), найдена и впервые детально исследо-

Одной из замечательных особенностей гамма-

вана в оптическом и ИК диапазоне килоновая,

всплесков является быстрая переменность. Мил-

образовавшаяся после слияния. Вторая и на

лисекундная переменность давно регистрируется

сегодняшний день последняя регистрация слияния

для мощных, хорошо статистически обеспеченных

нейтронных звезд GW190425 (Абботт и др.,

кривых блеска (например, для GRB 881024, Мит-

2020) также сопровождалась коротким гамма-

рофанов и др., 1990; Аттея и др., 1991). В то

всплеском, обнаруженным только экспериментом

же время статистические исследования суммарно-

го спектра мощности большого количества кривых

SPI-ACS/INTEGRAL (Позаненко и др., 2019).

блеска гамма-всплесков эксперимента BATSE по-

Гамма-вслеск не был подтвержден экспериментом

казали, что характерная переменность ансамбля

GBM/Fermi из-за затенения источника Землей.

наблюдается до минимальных масштабов 0.01 с

Оптический компонент не был найден, наиболее

(Позаненко, Лозников, 2000, 2002), что подтвер-

вероятно, из-за огромной площади начальной

ждается исследованием индивидуальных кривых

локализации гравитационно-волнового события

блеска эксперимента Swift/BAT (Тарнопольский,

GW 190425 (более 1000 кв. градусов). Эти две

Марченко, 2021).

регистрации гамма-всплесков, с одной стороны,

подтвердили гипотезу о происхождении коротких

В то время, как периодической составляющей

гамма-всплесков в результате слияния нейтронных

ни в каких кривых блеска найдено не было, в

звезд (Блинников и др., 1984; Ли, Пачински, 1998),

некоторых кривых блеска наблюдается квазипери-

одическое поведение (см., например, Тарнополь-

а с другой —поставили массу новых вопросов

о природе и свойствах килоновых и механизме

ский, Марченко, 2021). В целом спектр мощности

излучения вне конуса релятивистского выброса

описывается степенной функцией с показателем

(джета), обеспечивающего направленное излуче-

степени от -1.3 до -2.0 (Белобородов и др., 2000;

ния гамма-всплесков.

Позаненко, Лозников, 2000, 2002; Тарнопольский,

Марченко, 2021). Достоверно выяснено, что кри-

В настоящее время (октябрь 2021), начиная с

вые блеска гамма-всплесков состоят из отдель-

1997 г., статистика насчитывает около 2300 со-

ных импульсов, которые, по-видимому, и являются

бытий, зарегистрированных и локализованных в

базовыми элементами кривой блеска (см. ниже),

гамма-диапазоне с точностью не хуже 10 угловых

причем длительность импульсов не меняется от на-

минут, из них 1510 — в рентгеновском диапазоне,

чала к концу активной фазы излучения (Позаненко

879 — в виде оптического или ИК-компонента, и

и др., 1998; Митрофанов и др., 1998). В целом

около 560 гамма-всплесков, для которых удалось

физическая природа апериодического поведения

определить красное смещение. Авторы обзора от-

кривых блеска все еще не выяснена.

крыли около 10 послесвечений, определили крас-

ное смещение для 5 гамма-всплесков и первы-

ми обнаружили 4 сверхновые, ассоциированные с

3.2. Длительность и жесткость

гамма-всплесками.

Наиболее очевидной характеристикой гамма-

всплеска, получаемой из кривой блеска, является

длительность. Однако измерение длительности для

3. НАБЛЮДЕНИЯ В ГАММА-ДИАПАЗОНЕ

гамма-всплесков является непростой задачей. Во-

3.1. Особенности кривых блеска

первых, их кривые блеска уникальны и состоят из

эпизодов излучения различной формы, длительно-

В жестком рентгеновском и гамма-диапазоне

сти и интенсивности. Во-вторых, детекторы гамма-

(10 кэВ-10 МэВ) космические гамма-всплески

излучения (в основном, сцинтилляционного типа)

наблюдаются как кратковременные вспышки,

помимо излучения гамма-всплесков регистриру-

одним из основных источников информации о

ют значительное фоновое излучение от фотонов

их природе являются кривые блеска. В гамма-

и заряженных частиц, в результате чего слабо-

диапазоне кривые блеска гамма-всплесков крайне

интенсивные эпизоды излучения гамма-всплеска

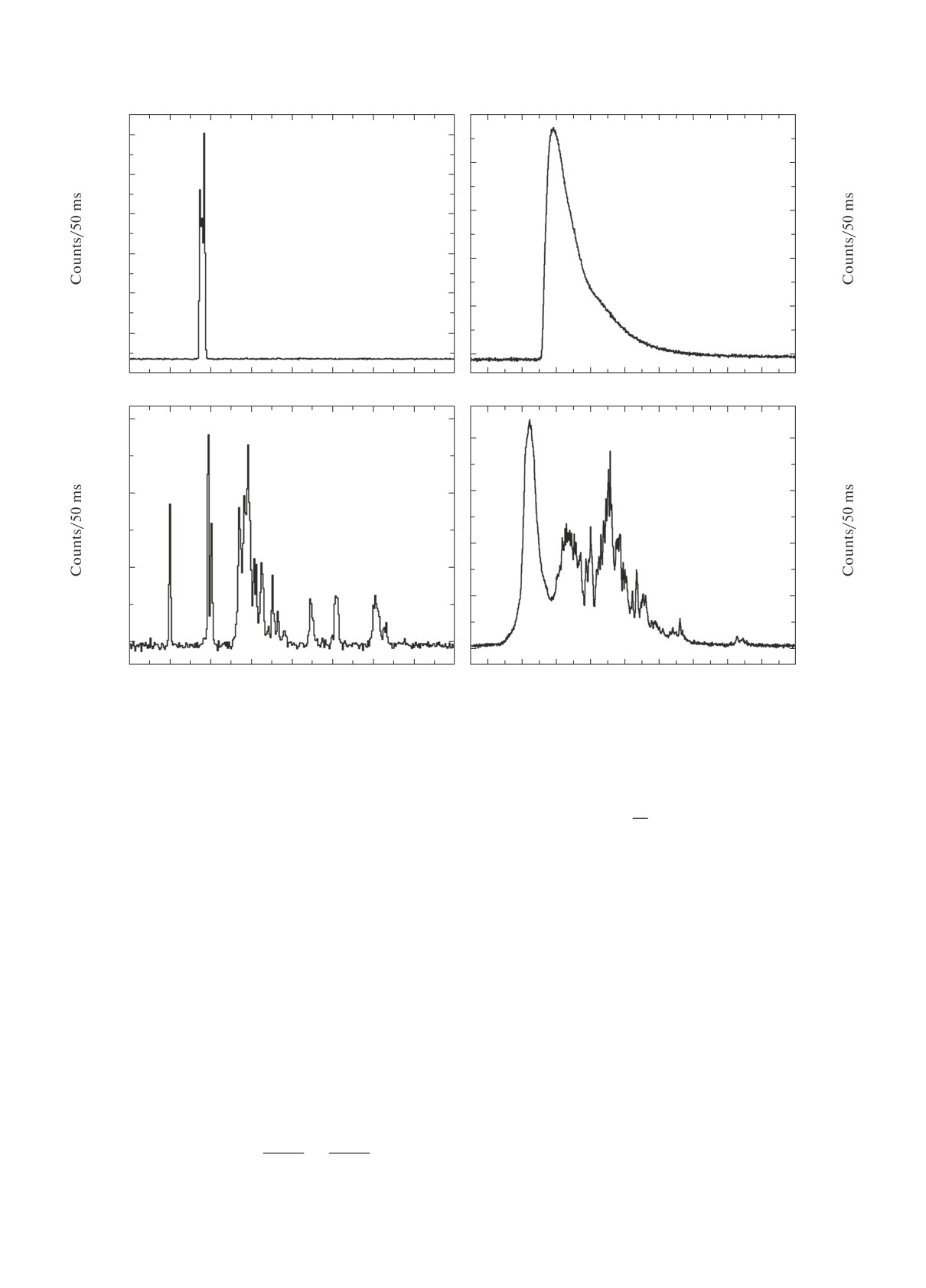

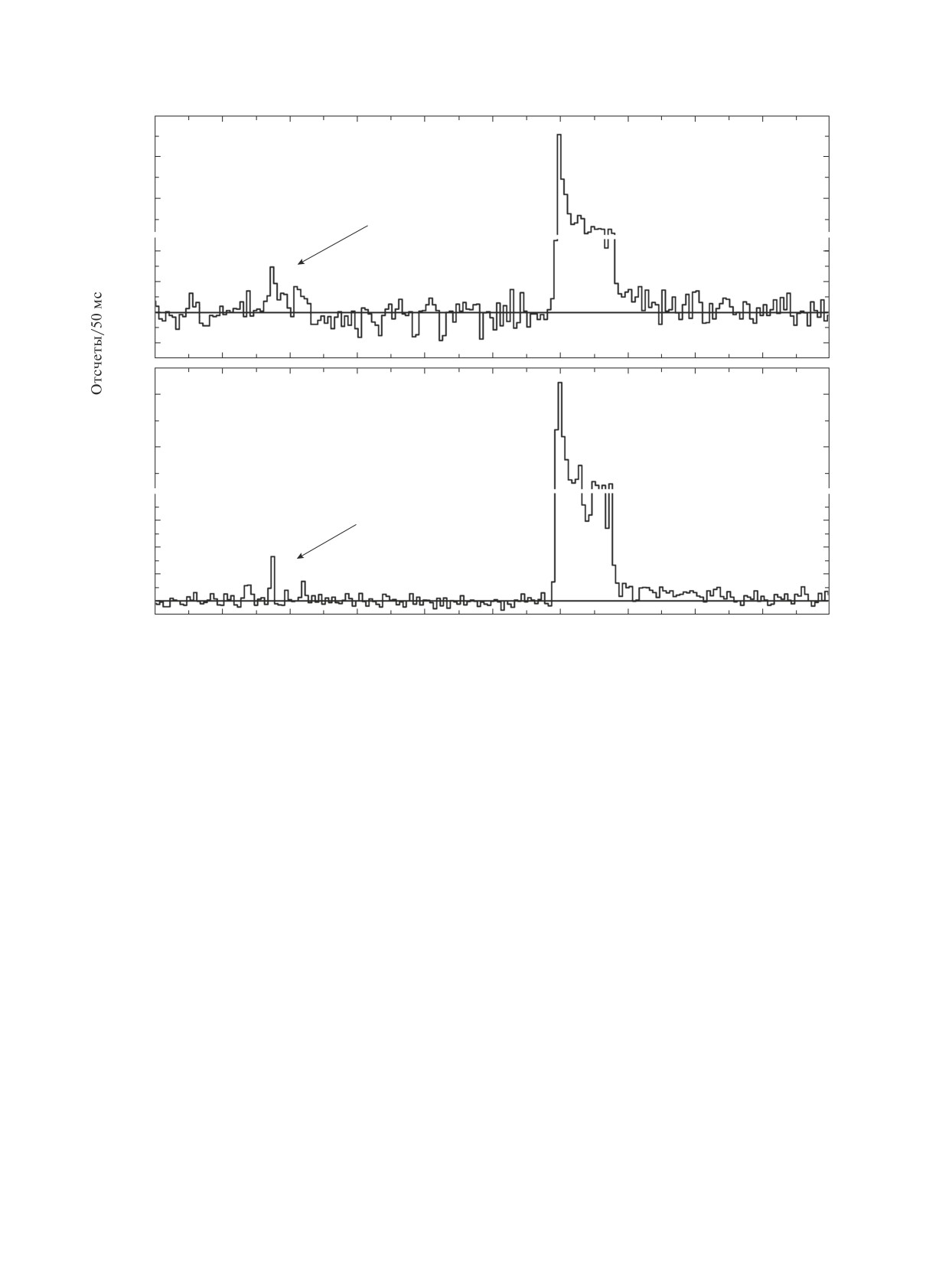

разнообразны (некоторые примеры представлены

могут быть “потеряны”. Все эти факторы лишают

на рис. 1). Несмотря на то что на данный момент

возможности четко определить моменты начала и

окончания гамма-всплеска.

зарегистрировано более 13 000 гамма-всплесков1,

до сих пор достоверно не обнаружено ни одного

За прошедшие с момента открытия гамма-

всплесков несколько десятилетий были предло-

случая, когда кривые блеска двух различных

жены различные методы определения длитель-

гамма-всплесков совпадают (см., например, Хер-

ности гамма-всплесков. Началось все с попыток

лей и др., 2019).

определить полную длительность гамма-всплеска

без четкого критерия вычисления (серия экспери-

chronological.txt

ментов КОНУС в 1978-1983 гг., см., например,

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

827

Мазец и др., 1981). Количественный подход был

настоящее время наблюдается в большинстве экс-

впервые применен в 1993 г. в виде параметров T90 и

периментов (см., например, Минаев и др., 2010).

T50 (Коувелиоту и др., 1993). Для их вычисления

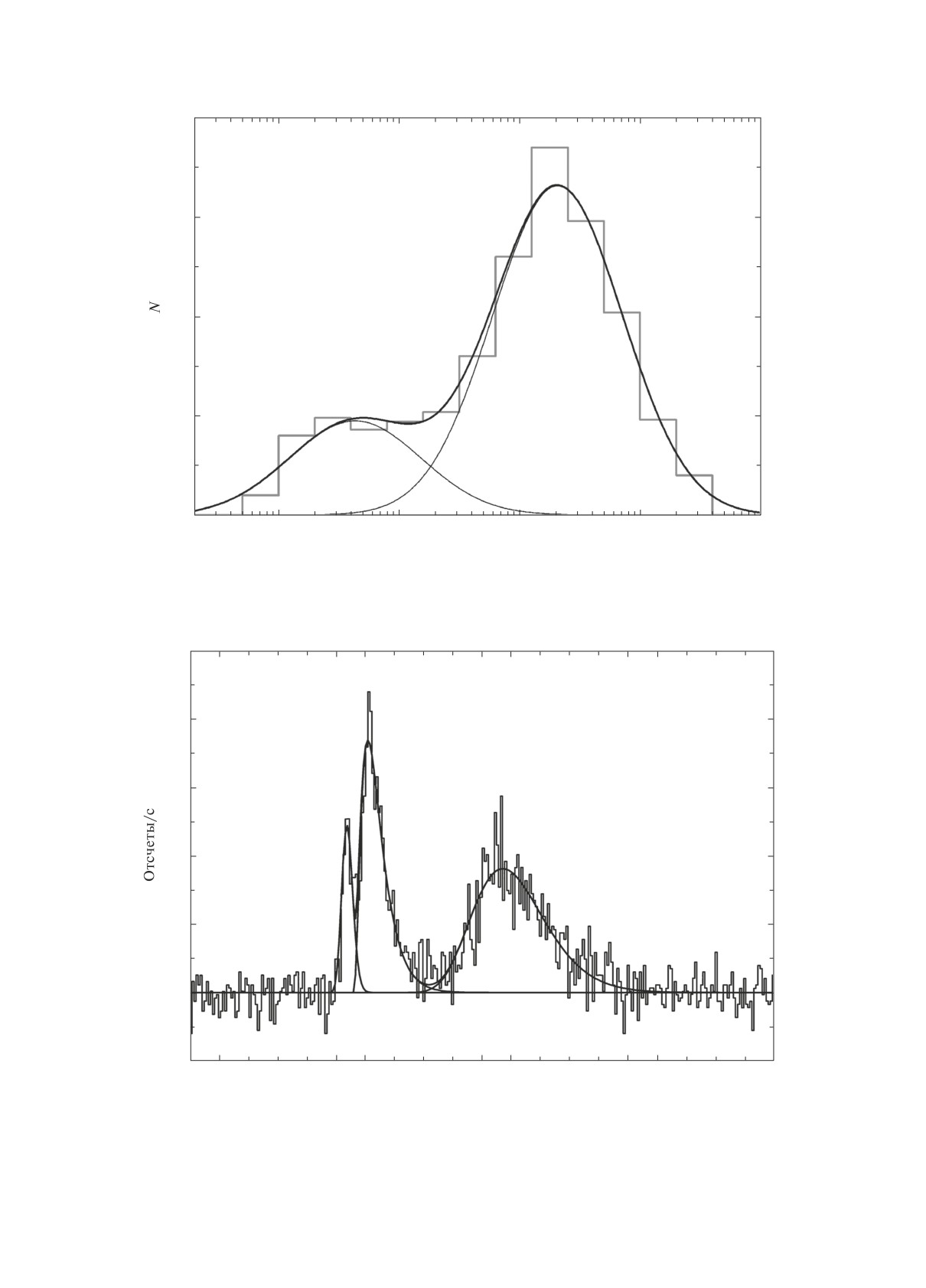

В качестве примера на рис. 2 представлено рас-

используется интегральная кривая блеска: T90

пределение гамма-всплесков по длительности в

(T50) определяется как временной интервал, в

эксперименте SPI-ACS/INTEGRAL. В экспери-

течение которого интегральный поток от гамма-

менте BATSE/CGRO впервые была обнаружена

всплеска возрастает от 5% (25%) до 95% (75%).

также и менее выраженная бимодальность гамма-

Подобный подход позволяет минимизировать

всплесков по спектральной жесткости: короткие

влияние фонового сигнала на величину параметров

события оказались в среднем более жесткими (Ко-

длительности (Кошут и др., 1996). Предлагались

увелиоту и др., 1993). Эти особенности указывали

также и другие методы вычисления длительности,

на присутствие двух различных классов гамма-

но они не получили широкого распространения.

всплесков (короткие/жесткие и длинные/мягкие

Например, в работе (Буренин, 2000) был введен

всплески), предположительно связанных с различ-

параметр T1/3, вычисляемый по дифференциаль-

ными прародителями.

ной кривой блеска как длительность на уровне 1/3

Минимум распределения по длительности в

потока от максимума. Однако этот и подобные ему

эксперименте BATSE/CGRO приходился на

критерии (например, FWHM — длительность на

значение длительности T90 ≃ 2 с, которое ста-

уровне 1/2 от максимума) не являются достаточно

ли использовать для классификации всплесков

устойчивыми, в первую очередь, из-за того, что

(всплески короче

2

с считались короткими).

уровень потока в максимуме кривой блеска зависит

Однако положение минимума распределения ока-

от временного разрешения кривой блеска. На дан-

залось зависимым от энергетического диапазона

ный момент параметр T90 является общепринятым,

детектора: распределение, построенное по данным

хотя и не лишен недостатков (см. далее).

детекторов, имеющих более высокий энергети-

ческий порог чувствительности, было смещено в

Еще одной характеристикой гамма-всплесков

сторону меньших длительностей (см., например,

является спектральная жесткость (hardness ratio),

которая определяется как отношение потока, за-

Минаев, Позаненко, 2010). Подобную картину

регистрированного в жестком энергетическом ка-

можно объяснить спектральными особенностями

нале, к потоку в более мягком канале. Напри-

гамма-всплесков: длительность отдельных эпи-

зодов излучения гамма-всплесков действительно

мер, в эксперименте BASTE/CGRO для подсчета

уменьшается с ростом энергии фотонов: T ∼ E-0.4

жесткости обычно использовались значения ин-

струментальных потоков, выраженных в отсче-

(Фенимор и др., 1995). Также было обнаружено,

тах, в энергетических каналах (100, 300) кэВ и

что доля коротких гамма-всплесков увеличивается

с ростом нижнего порога чувствительности детек-

(50, 100) кэВ (Коувелиоту и др., 1993). Однако

тора: доля коротких гамма-всплесков в экспери-

спектральная жесткость, вычисленная как отно-

шение инструментальных потоков, является инди-

менте BATSE/CGRO составляет 25%, а в более

кативной характеристикой, поскольку зависит от

“мягком” эксперименте BAT/Swift — всего около

свойств детектора гамма-излучения. Корректным

10% (Минаев, Позаненко, 2010). Это, вероятно,

подходом для подсчета спектральной жесткости

связано с более жестким энергетическим спектром

является спектральный анализ, с помощью кото-

коротких всплесков.

рого восстанавливается исходный энергетический

Таким образом, распределение всплесков по

спектр гамма-всплеска. В этом случае спектраль-

длительности не является надежным инструментом

ная жесткость определяется как отношение по-

для классификации гамма-всплесков, поскольку

токов в двух различных энергетических каналах,

существенно зависит от характеристик прибора.

выраженных, например, в количестве падающих

Более того, наблюдаемая длительность зависит от

на единицу площади в единицу времени фотонов

расстояния до источника гамма-всплеска: T90 =

в требуемом диапазоне энергий (см., например,

= T90,i(1 + z), где T90,i — длительность в системе

Минаев, Позаненко, 2017).

отсчета источника, а z — космологическое красное

смещение источника. Некоторые из более эффек-

тивных методов классификации гамма-всплесков

3.3. Традиционные методы классификации

будут рассмотрены далее.

По данным серии экспериментов КОНУС была

впервые обнаружена бимодальность распределе-

3.4. Импульсы как элементарные структуры

ния гамма-всплесков по длительности (Мазец и

кривой блеска активной фазы

др., 1981), которая позже подтвердилась в экс-

перименте BATSE/CGRO на большем статисти-

Как уже упоминалось, кривые блеска гамма-

ческом материале (Коувелиоту и др., 1993), а в

всплесков уникальны (рис. 1), однако как минимум

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

828

ПОЗАНЕНКО и др.

30 000

GRB 031214

GRB 041212

60 000

25 000

50 000

40 000

20 000

30 000

15 000

20 000

10 000

10 000

5000

0

2

0

2

4

6

8

10

12

14

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Seconds

Seconds

15000

GRB 100701

GRB 160625B

25 000

12 000

20 000

15 000

9000

10 000

6000

5000

2

0

2

4

6

8

10

12

14

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Seconds

Seconds

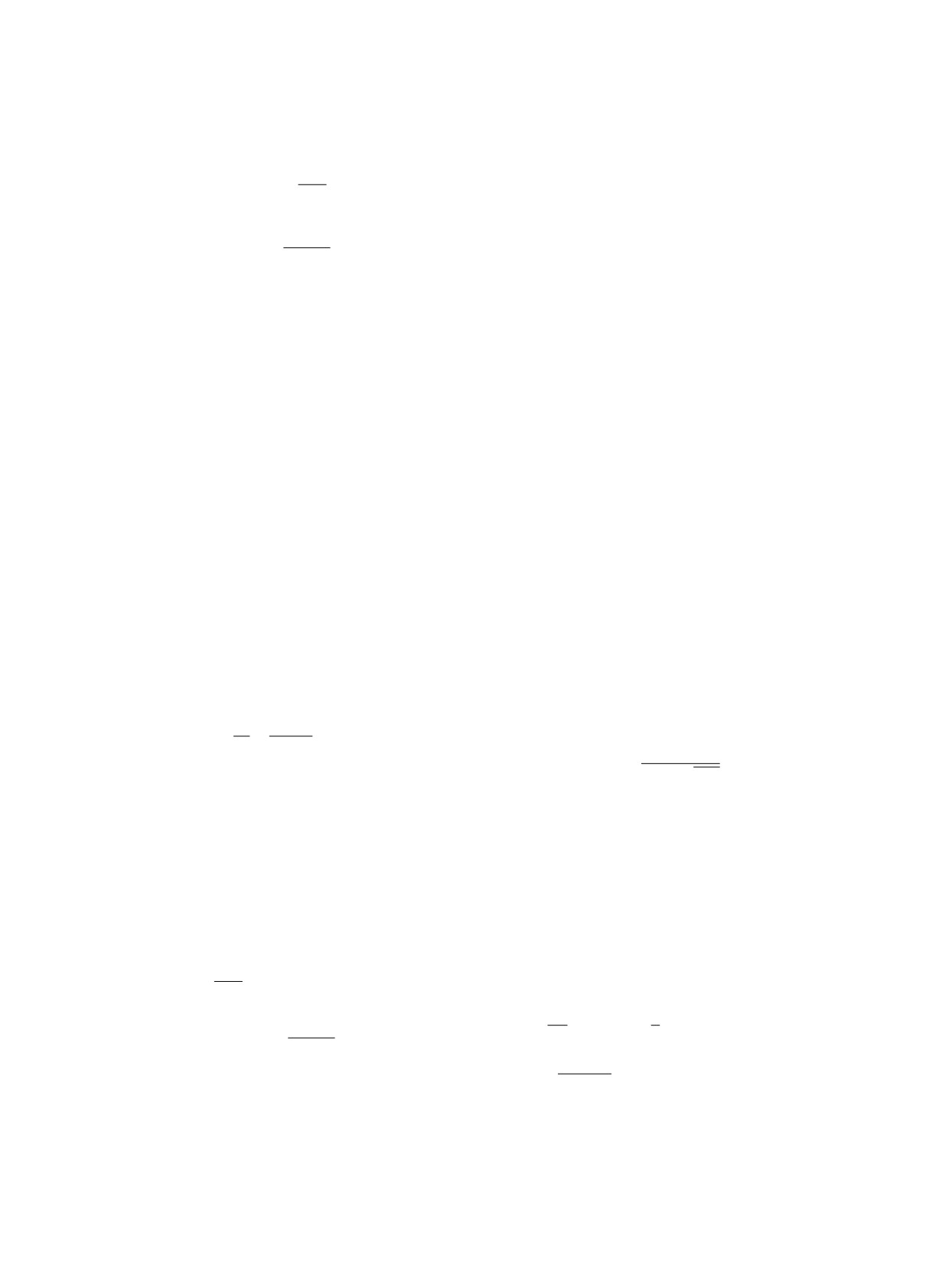

Рис. 1.

Кривые блеска

гамма-всплесков

GRB 031214, GRB 041212, GRB 100701 и GRB 160625B по данным

эксперимента SPI-ACS/INTEGRAL (по материалам работы Минаевa, Позаненко, 2017).

(

)

)1/2

одна общая черта их объединяет. Кривые блес-

(τ1

λ = exp

2

,

t - ts > 0.

ка представляют собой комбинацию элементарных

τ2

структур — импульсов, которые имеют определен-

ную, так называемую FRED-форму (от англ. Fast

На рис. 3 в качестве примера представлена

Rise — Exponential Decay), обсуждаемую, напри-

кривая блеска гамма-всплеска GRB 050525A, со-

мер, в работах (Норрис и др., 2005; Хаккила,

стоящая из трех импульсов, каждый из которых

Приис, 2011). Она представляет собой быстрый

был аппроксимирован рассмотренной экспоненци-

экспоненциальный рост и более медленный экспо-

альной моделью.

ненциальный спад наблюдаемого потока и описы-

Количество импульсов и их параметры уникаль-

вается формулой (1), где А — амплитуда импульса,

ны для каждого гамма-всплеска — одни события

ts — время начала импульса, τ1 и τ2 — параметры,

характеризуются одним-двумя хорошо изолиро-

ванными импульсами, в то время как другие со-

определяющие длительность и форму импульса.

стоят из большого числа значительно перекрываю-

Параметр τ1 определяет форму импульса на стадии

щихся импульсов. В последнем случае параметры

роста (промежуток времени ts < t < tpeak), а τ2 —

индивидуальных импульсов часто определить не

форму импульса на стадии падения (промежуток

удается. Статистические закономерности в различ-

времени tpeak < t).

ных свойствах отдельных импульсов исследова-

(

)

лись, например, в работах (Хаккила и др., 2008;

τ1

t-ts

Хаккила, Приис, 2011; Минаев и др., 2014), где

I(t) = Aλ exp

-

-

,

(1)

t-ts

τ2

было, в частности, обнаружено, что импульсы всех

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

829

200

150

100

50

0

0.1

1

10

100

1000

T90, s

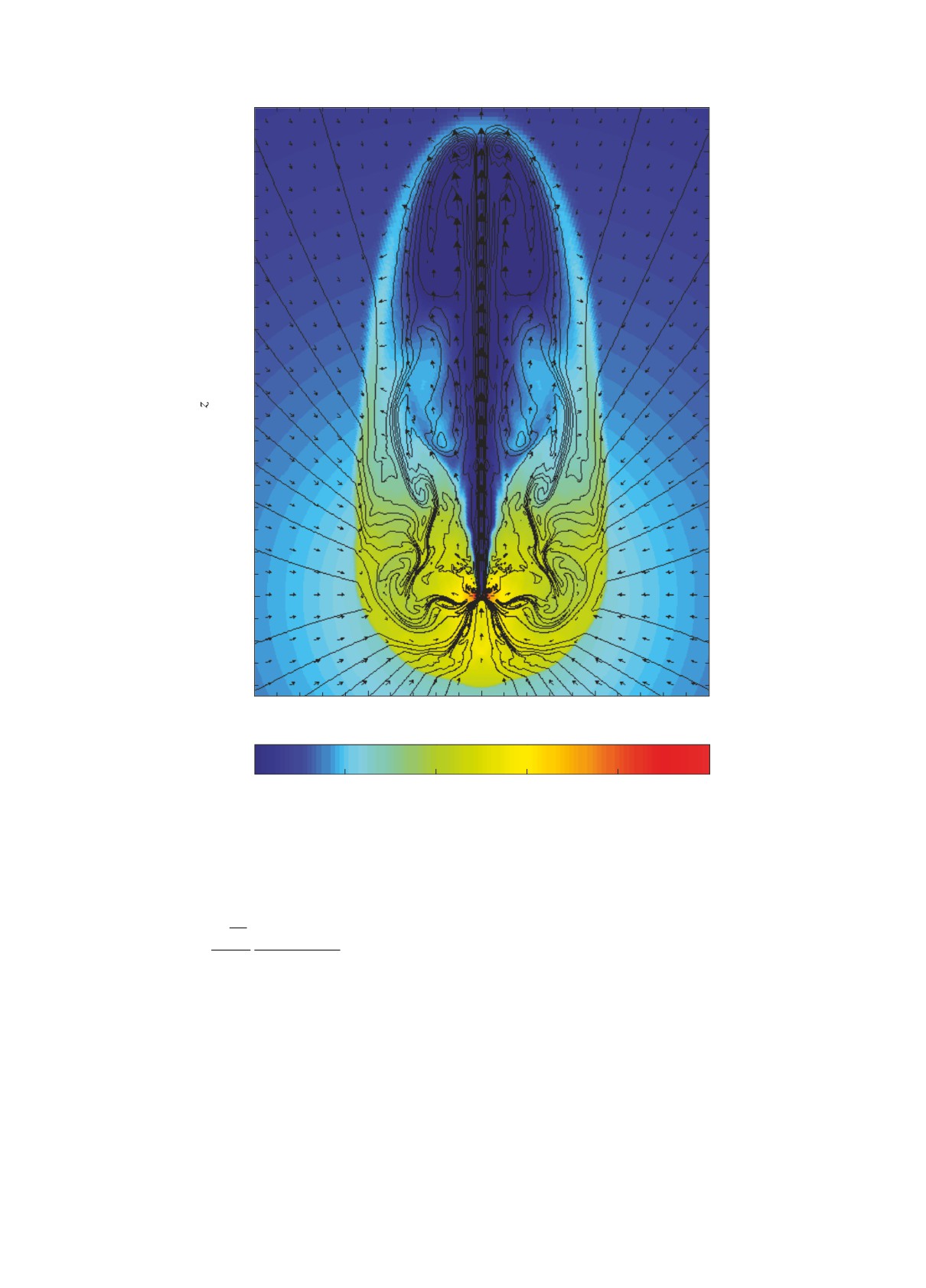

Рис. 2. Распределение гамма-всплесков по длительности по данным эксперимента SPI-ACS/INTEGRAL (по мате-

риалам работы Минаева, Позаненко, 2017). Гладкими кривыми показана аппроксимация распределения двумя лог-

нормальными функциями, гладкой жирной кривой — сумма этих функций.

1500

1200

900

600

300

0

300

10

5

0

5

10

Время относительно триггера, с

Рис. 3. Кривая блеска гамма-всплеска GRB 050525A по данным эксперимента SPI/INTEGRAL (по материалам работы

Минаева и др., 2014). Гладкими кривыми показана аппроксимация кривой блеска суммой трех экспоненциальных

импульсов (формула (1)).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

830

ПОЗАНЕНКО и др.

гамма-всплесков (как коротких, так и длинных)

экспоненциальный завал (см., например, Грубер и

подчиняются единым зависимостям, и их свойства

др., 2014). Излом (завал) спектра характеризуется

носят универсальный характер.

параметром Ep, который соответствует положению

максимума (либо экстремума в случае модели

Бэнда со степенным индексом β > -2) в энер-

3.5. Спектральная задержка (лаг)

гетическом спектре νFν . Типичное (медианное)

Одной из особенностей импульсов гамма-

значение для гамма-всплесков Ep ∼ 200 кэВ (см.,

всплесков является зависимость положения мак-

например, Пулаккил и др., 2021). Параметр Ep,

симума кривой блеска на временной оси от

как следствие, также отражает жесткость энерге-

исследуемого энергетического диапазона. Для

тического спектра — чем больше его значение, тем

исследования данного явления в большинстве слу-

больше доля высокоэнергетичного излучения.

чаев применяется кросс-корреляционный метод

анализа кривых блеска в различных энергетиче-

Гамма-всплески характеризуются множеством

ских каналах, с помощью которого вычисляется

корреляций между различными наблюдаемыми па-

спектрально-временная задержка (лаг). Лаг счи-

раметрами. Одни из наиболее известных связыва-

тается положительным, если временной профиль

ют энергетический поток со спектральной жест-

в более мягких энергетических каналах запазды-

костью. В эпоху, когда расстояния до источников

вает относительно профиля в жестких каналах.

гамма-всплесков еще не измерялись, были обна-

Для коротких гамма-всплесков характерно малое

ружены корреляции между спектральной жестко-

положительное значение лага, а в части всплес-

стью, выраженной в виде параметра Ep, с на-

ков лаг отсутствует в пределах статистической

блюдаемым пиковым (корреляция Ep-fp), а также

ошибки (Норрис, Боннел, 2006; Жанг и др., 2006).

полным (корреляция Ep-Ftot) потоками (Митро-

Для длинных гамма-всплесков характерны более

фанов и др., 1992; Маллоззи др., 1995; Дезалей и

значимые положительные значения спектрально-

др., 1997; Лойд и др., 2000). Позже, когда началась

временной задержки, причем для них была также

эпоха оптических наблюдений гамма-всплесков с

обнаружена эмпирическая зависимость величины

успешными измерениями красного смещения их

лага от интенсивности (Норрис и др., 1996, 2000;

источников, подтвердились аналогичные корреля-

Хаккила и др, 2008; Укватта и др., 2012).

ции между спектральной жесткостью в системе от-

В работах (Хаккила и др., 2008; Хаккила, При-

счета источника всплеска (Ep,i = Ep(1 + z)) с пи-

ис, 2011; Минаев и др., 2014) обнаружено, что ве-

ковой светимостью (корреляция Ep,i - Liso), а так-

личина лага коррелирует с длительностью импуль-

же с полной энергией всплеска в гамма-диапазоне

са, и эта корреляция носит универсальный харак-

(корреляция Ep,i-Eiso), известные как соотноше-

тер для обоих типов гамма-всплесков. Это озна-

чает, что, несмотря на различия во многих наблю-

ния Йонетоку и Амати, соответственно (Йонетоку

даемых свойствах коротких и длинных всплесков,

и др., 2004; Амати и др., 2002). Eiso представляет

физический механизм их излучения может быть

собой полную энергию, излученную в диапазоне (1,

един. В работах (Минаев и др., 2012, 2014) также

10000) кэВ в предположении изотропного распре-

показано, что для всплесков с простой времен-

деления излучения:

ной структурой и для отдельных импульсов мно-

4πD2LF

гоимпульсных событий зависимость спектрально-

Eiso =

,

временной задержки от энергии описывается ло-

1+z

гарифмической функцией lag ∝ A log(E), причем

где F — полный наблюдаемый поток в диапазоне

параметр А (индекс задержки) всегда имеет поло-

(1, 10 000) кэВ, DL — фотометрическое расстояние

жительное значение. Отрицательное или нулевое

до источника (пиковая светимость Liso вычисля-

значения, наблюдающиеся в ряде случаев, мож-

ется аналогично). Наблюдаемый во многих слу-

но объяснить эффектом суперпозиции — наложе-

чаях излом в кривой блеска оптического и рент-

ния отдельных импульсов, составляющих гамма-

геновского послесвечения гамма-всплесков (так

всплеск, друг на друга.

называемый jet-break) послужил доказательством

неизотропного характера излучения центральной

3.6. Корреляции между энергетическими

машины всплеска — существования джета. Поло-

параметрами

жение излома на оси времени позволяет в ряде

случаев перейти от изотропных параметров энерге-

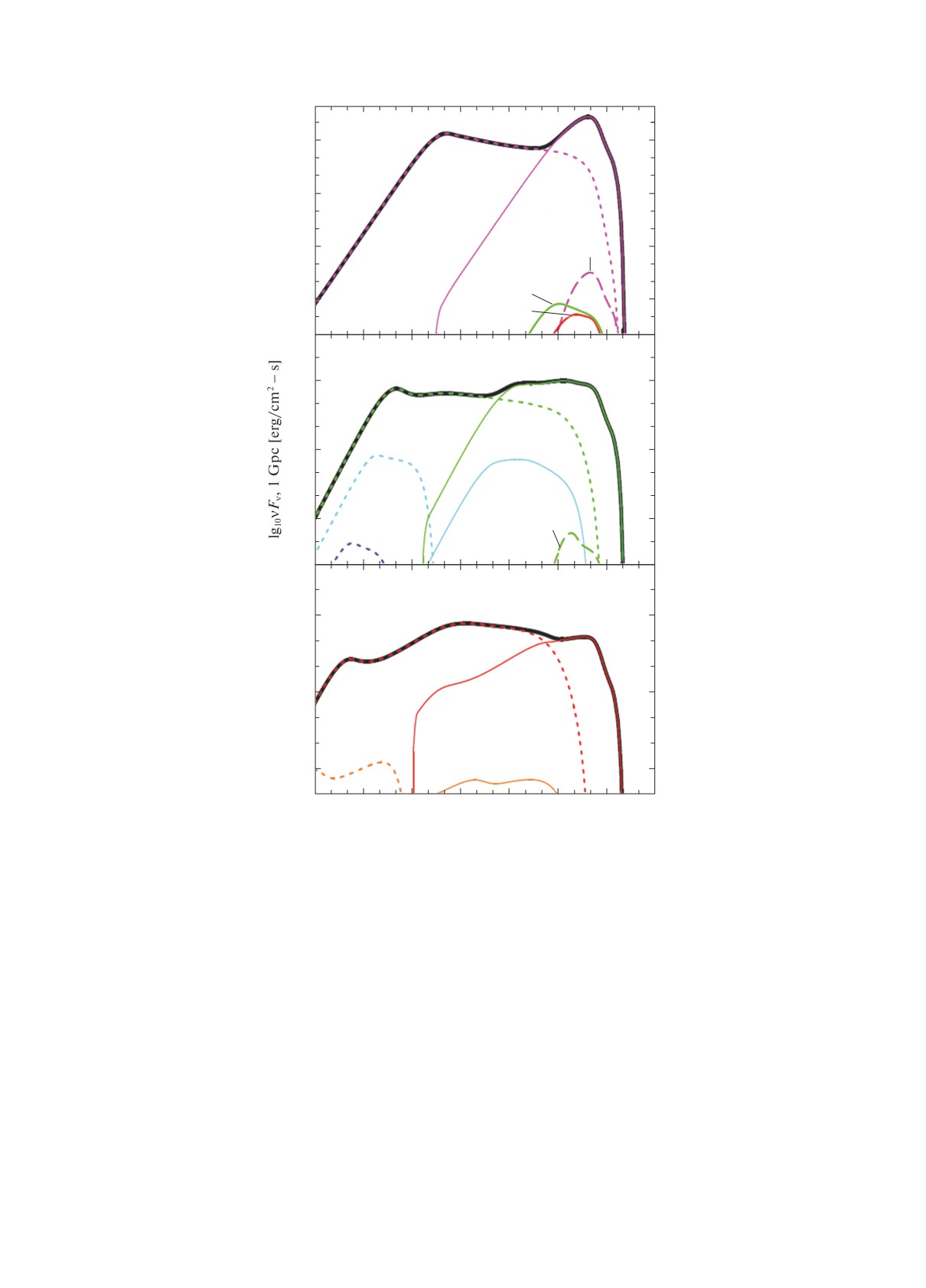

Энергетические спектры гамма-всплесков в

тики Eiso и Liso к коллимированным эквивалентам

гамма-диапазоне, как правило, нетепловые и

чаще всего описываются эмпирической моделью

Eγ = Eiso(1 - cos θjet) и Lγ = Liso(1 - cos θjet), где

Бэнда, предложенной в работе (Бэнд и др., 1993),

θjet — угол раствора конуса джета. Впоследствии

представляющей собой степенную модель с изло-

была обнаружена корреляция между полной энер-

мом. В ряде случаев вместо излома наблюдается

гией джета и спектральной жесткостью (Ep,i-Eγ ),

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

831

10 000

1000

Тип I (короткие)

GRB

100

10

1

0.1

Тип II (длинные)

GRB

0.01

1045

1047

1049

1051

1053

1055

Eiso (erg)

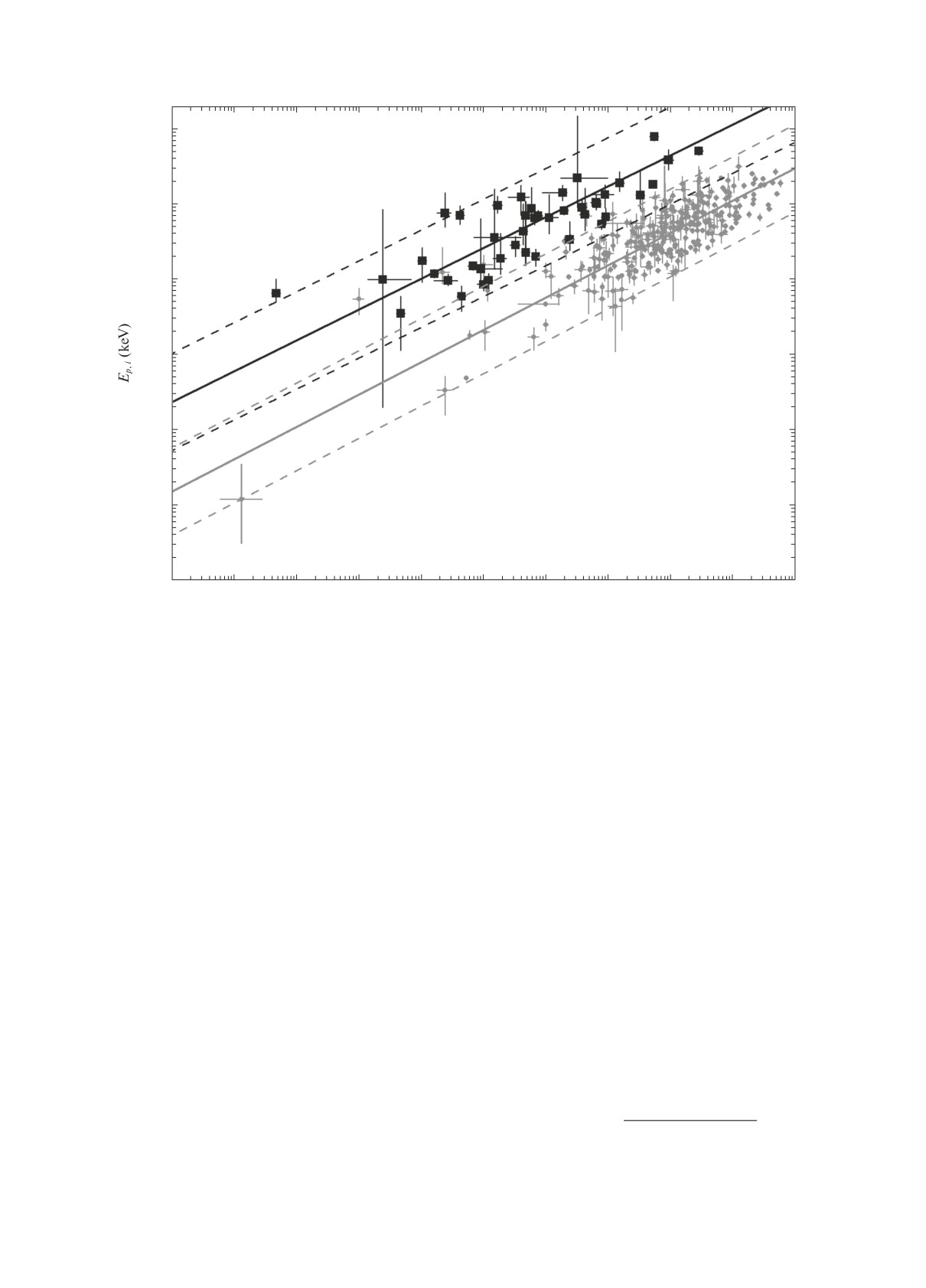

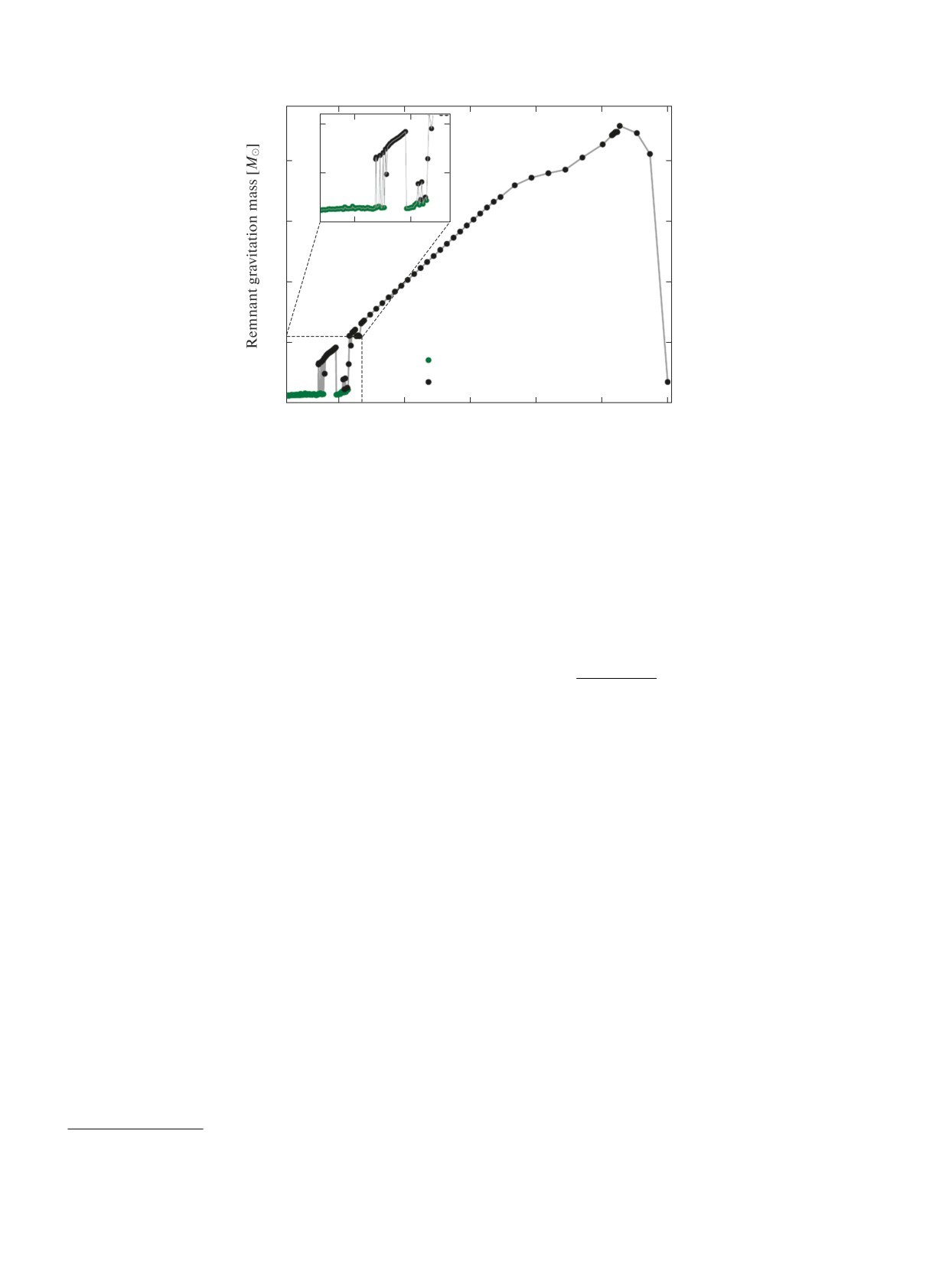

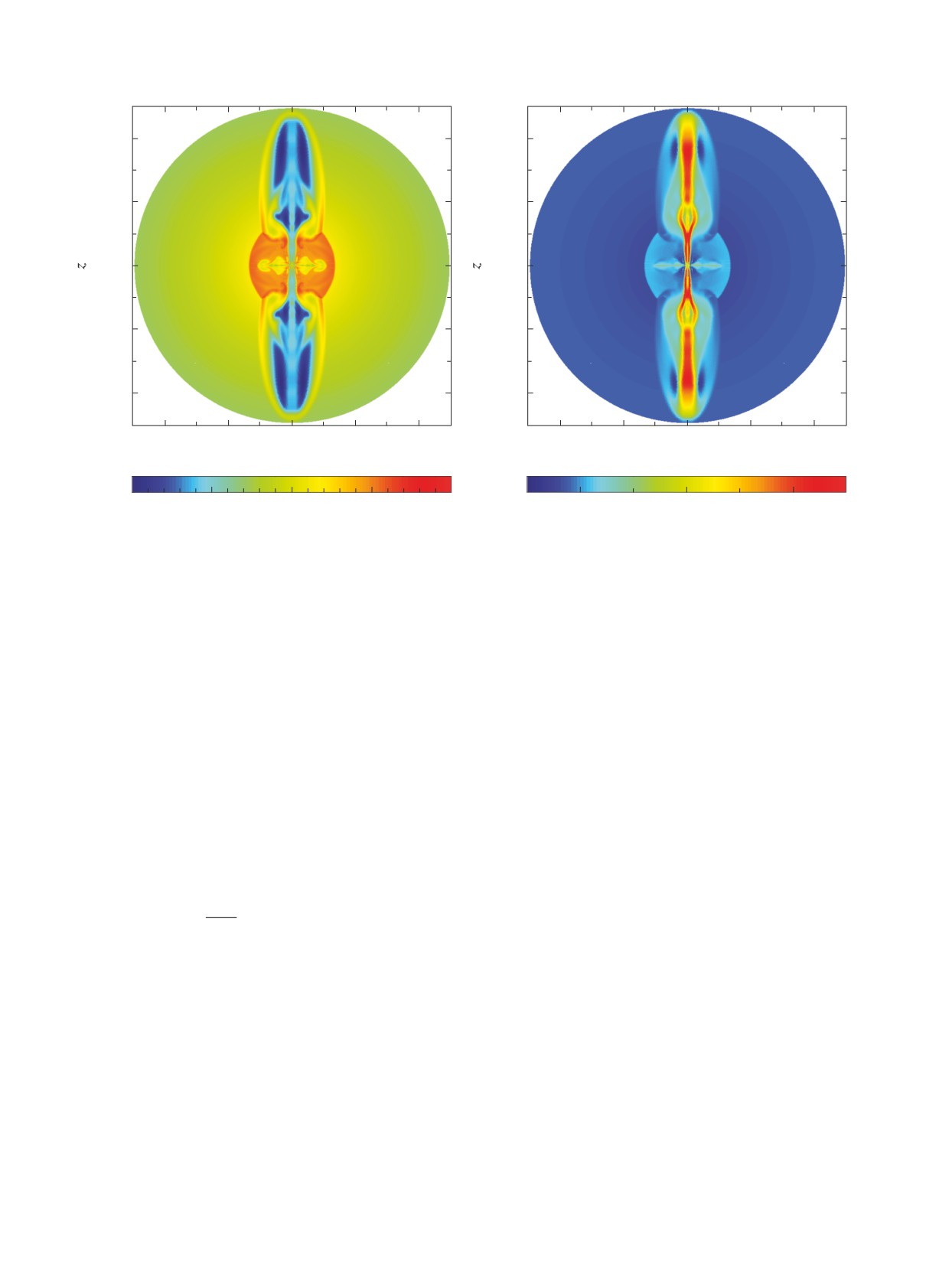

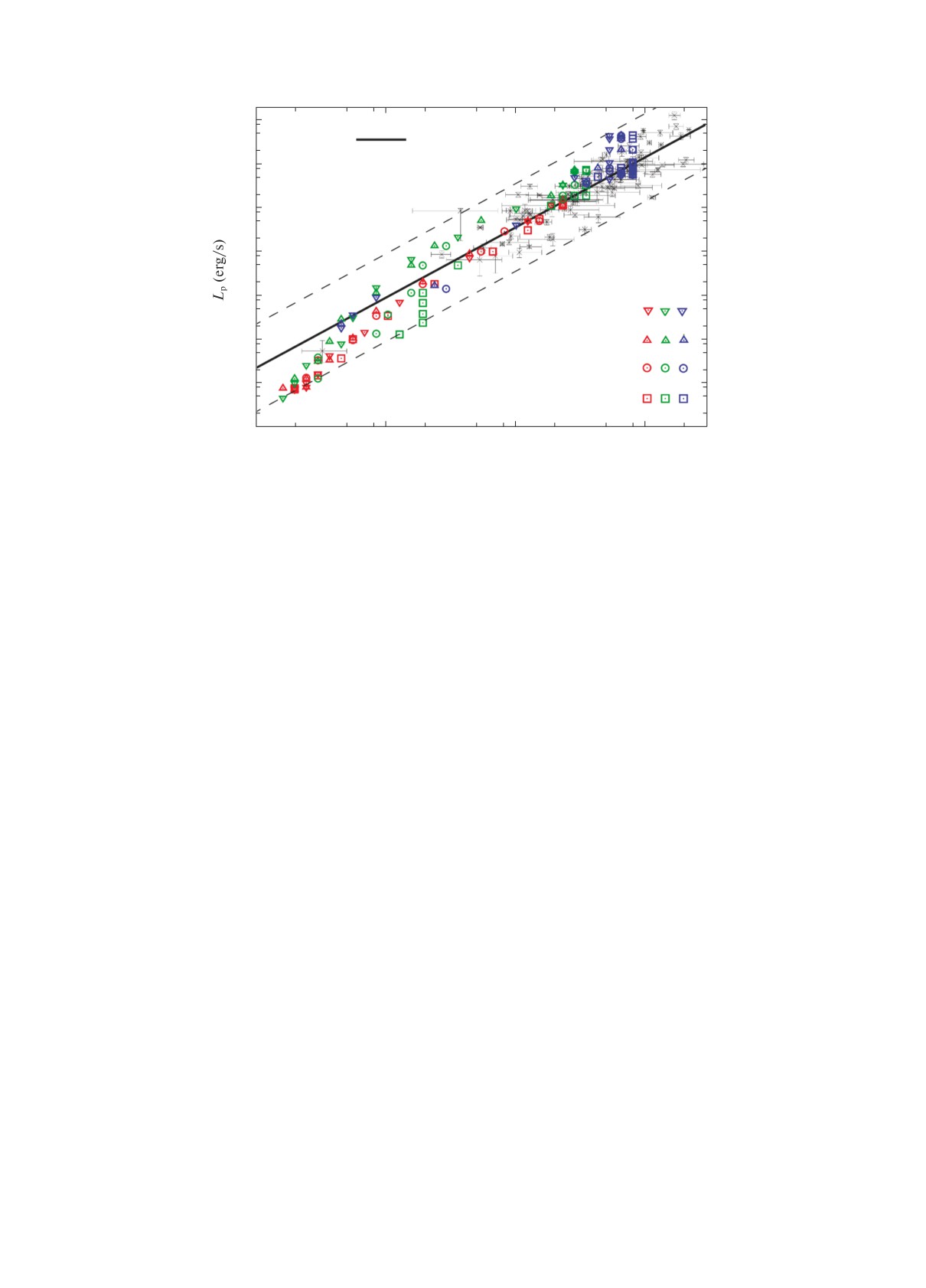

Рис. 4. Диаграмма Ep,i-Eiso для гамма-всплесков типа I (черные квадраты), типа II (серые кружки) с соответствующими

результатами аппроксимации (сплошные линии), а также 2σ областями корреляции (штриховые линии). По материалам

работ Минаева, Позаненко (2020, 2021).

также известная как соотношение Гирлянды (Жир-

Ep,i, опубликованной в работах (Минаев, Позанен-

лянда и др., 2004).

ко, 2020, 2021). Там же было обнаружено, что кор-

реляция для обоих типов гамма-всплесков описы-

вается степенным законом с единым показателем

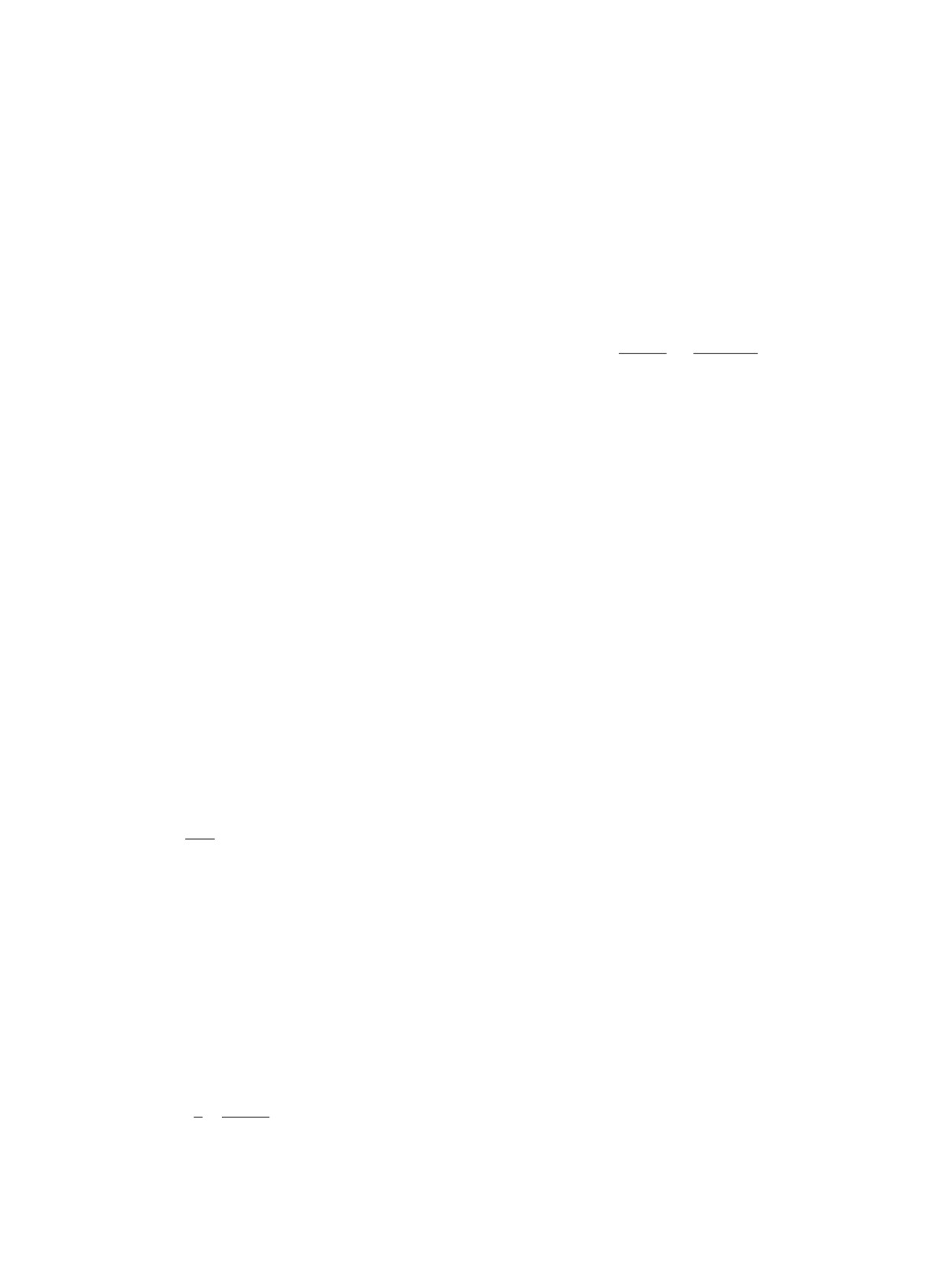

3.7. Корреляция Ep,i-Eiso и диаграмма T90,i-EH,

степени α = -0.4, и высказано предположение,

использование их для классификации

что это может свидетельствовать об аналогичных

свойствах структуры выброса и механизма излу-

Рассмотрим корреляцию Ep,i-Eiso (Амати)

чения. Обнаруженная особенность может быть

подробнее. Ее природа до сих пор не выяснена.

также использована для классификации гамма-

Одно из возможных объяснений подразумевает

всплесков, поскольку область корреляции гамма-

эффекты угла зрения: чем меньше угол между

всплесков типа I (коротких) находится выше

линией источник-наблюдатель и осью джета,

области корреляции всплесков типа II (длинных)

тем более ярким и спектрально жестким будет

(Минаев, Позаненко, 2020а,б). В работе (Минаев,

гамма-всплеск. В рамках этого предположения

Позаненко, 2020а) введен параметр EH (фор-

мула (2)), характеризующий положение гамма-

корреляция будет иметь вид Ep,i ∼ E1/3iso в случае

всплеска на диаграмме Ep,i-Eiso. Гамма-всплески

неизотропного выброса — джета (Эйхлер, Левин-

типа I, по сравнению с гамма-всплесками типа

сон, 2004; Левинсон, Эйхлер, 2005; Позаненко и

II, обладают большей жесткостью спектра Ep,i

др., 2018). Таким образом, наблюдаемое поведение

при меньшем значении полной энергии Eiso, и, как

корреляции может прояснить некоторые свойства

следствие, большим значением параметра EH.

механизма излучения и структуры выброса. На

рис.

4

представлена корреляция Ep,i-Eiso для

(Ep,i/100 keV)

EH =

(2)

одной из наиболее полных на сегодняшний день

(Eiso/1051 erg)0.4

выборок из

317

гамма-всплесков с известным

красным смещением и определенным параметром

Наиболее эффективный метод классификации

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

832

ПОЗАНЕНКО и др.

100

Тип I (короткие)

GRB

10

Тип II (длинные)

GRB

1

0.1

0.01

0.1

1

10

100

1000

10 000

T90, i, s

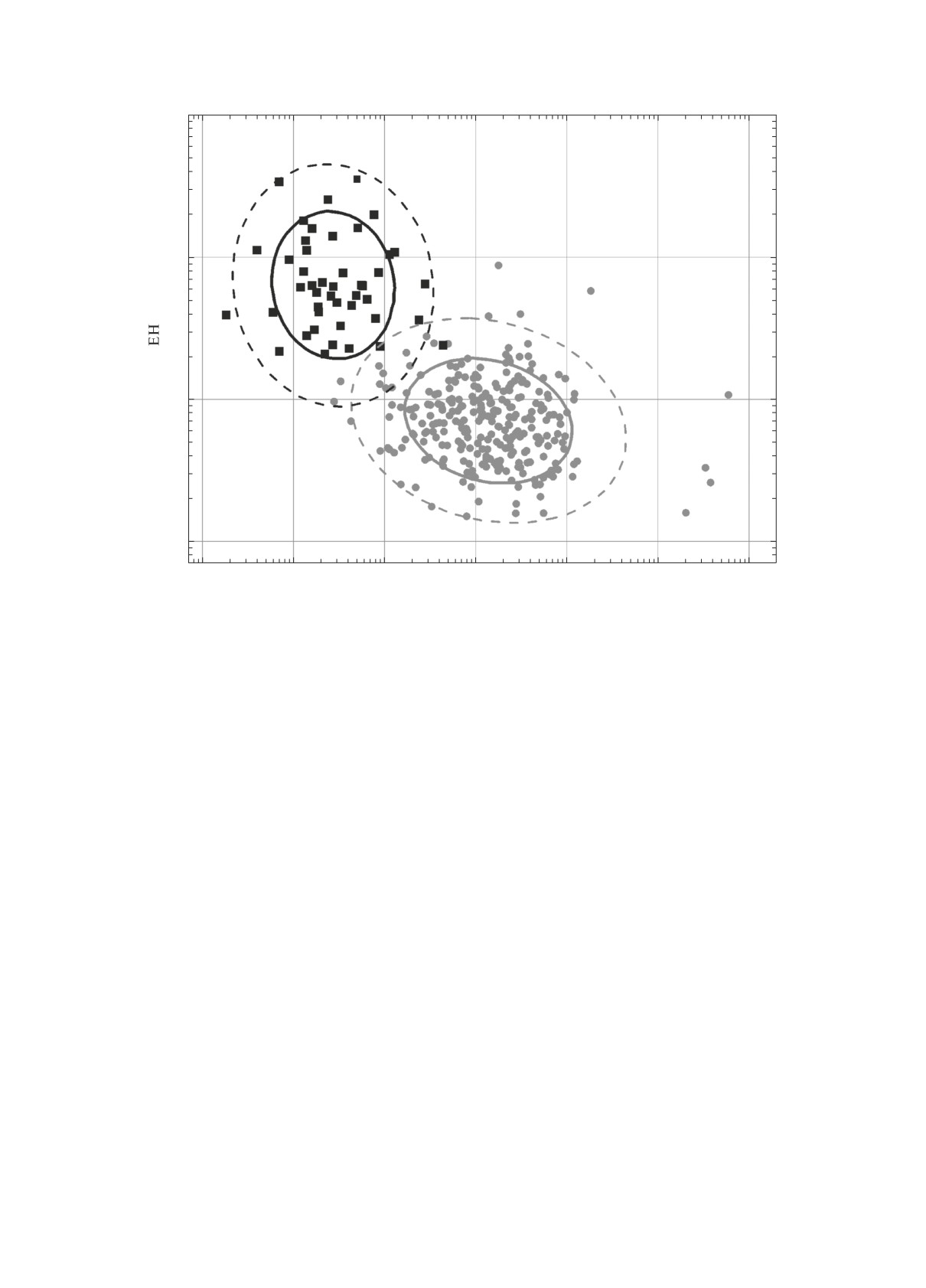

Рис. 5. Диаграмма T90,i-EH для гамма-всплесков типа I (черные квадраты), типа II (серые кружки) с соответствующими

результатами кластерного анализа (1σ и 2σ области кластеров показаны жирными сплошными и тонкими штриховыми

кривыми). По материалам работ Минаева, Позаненко (2020а, 2021).

гамма-всплесков предполагает совместный анализ

гамма-квантов в диапазоне E > 650 ГэВ было

параметра EH и параметра длительности T90,i,

зарегистрировано в эксперименте Milagrito во

измеренного в системе отсчета источника (Мина-

время всплеска GRB 970417A (Аткинс и др.,

ев, Позаненко, 2020а). На рис. 5 представлена

2003). Также можно отметить гамма-всплеск

диаграмма T90,i-EH для 317 гамма-всплесков из

GRB 190114C, который был зарегистрирован в

работ (Минаев, Позаненко, 2020а, 2021), кото-

наземном эксперименте MAGIC в диапазоне выше

рая обеспечивает наилучшее разделение на груп-

0.3-1 ТэВ (Акциари и др., 2019). По данным

пы длинных/мягких и коротких/жестких всплес-

MAGIC было показано наличие существенного

ков (наименьшую область пересечения) среди из-

межгалактического поглощения (EBL), которое

вестных систем классификации. Более того, с по-

привело к значительному искажению формы

мощью данной диаграммы можно выделять ги-

энергетического спектра и ослаблению потока

гантские вспышки источников мягкого повторного

в диапазоне 0.3-1 ТэВ более чем на порядок

гамма-излучения (SGR) на фоне коротких гамма-

(красное смещение источника гамма-всплеска z =

всплесков (Минаев, Позаненко, 2020б).

= 0.43). В настоящее время высокоэнергетическая

компонента гамма-всплесков регистрируется в

3.8. Высокоэнергетическое излучение

спутниковых экспериментах AGILE и Fermi/LAT.

Например, в эксперименте AGILE для гамма-

Гамма-излучение с энергией E > 20 МэВ

всплеска GRB 080514B было зарегистрировано

впервые было зарегистрировано в эксперименте

излучение с энергией до 300 МэВ, которое продол-

EGRET/CGRO для 28 гамма-всплесков в пе-

жалось более 13 с, в то время как гамма-излучение

риод 1991-2000 гг. (Канеко и др., 2008). Среди

низкой энергии длилось только 7 с (Гийлиани и др.,

них можно, например, выделить гамма-всплеск

GRB 940217, жесткое излучение которого дли-

2008). Эксперимент Fermi/LAT зарегистрировал

лось ∼1.5 ч после всплеска и включало в себя

на данный момент около 200 гамма-всплесков в

18 фотонов с энергией порядка 1 ГэВ. Несколько

диапазоне выше 30 МэВ (Ажелло и др., 2019).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

833

Высокоэнергетическое излучение наблюдается

меньшую интенсивность и длительность по от-

как во время коротких, так и во время длин-

ношению к нему. В работе (Кошут и др., 1995)

ных гамма-всплесков (к примеру, GRB 090510 и

на свойства предвсплеска накладывается допол-

GRB 090926), причем в большинстве случаев его

нительное условие — промежуток времени меж-

длительность существенно (в десятки раз) превы-

ду предвсплеском и основным эпизодом гамма-

шает длительность низкоэнергетического гамма-

всплеска должен превышать длительность T90 ос-

излучения и обычно имеет степенной характер па-

новного эпизода. Кривые блеска гамма-всплесков,

дения энергетического потока со временем (Ажел-

как правило, имеют сложную структуру и состоят

ло и др., 2019). Это позволяет сделать предпо-

из нескольких импульсов и эпизодов (комплексов

ложение о высокоэнергетической компоненте как

импульсов) излучения, в том числе хорошо раз-

жестком послесвечении гамма-всплесков и о воз-

деленных по времени, причем их интенсивность,

можной связи с продленным излучением в суб-

длительность, а также временной интервал между

МэВном диапазоне, также в некоторых случаях

ними, не зависят от их относительного местополо-

имеющим степенной характер кривой блеска (Ми-

жения в кривой блеска гамма-всплеска. Поэтому

нельзя исключать и того, что предвсплески явля-

наев, Позаненко, 2017). При этом высокоэнер-

ются на самом деле лишь отдельными эпизодами

гетическое излучение проявляет себя как допол-

нительный компонент в энергетическом спектре,

активной фазы гамма-всплеска и не связаны с

описывающийся степенной моделью с показателем

иным механизмом и/или источником излучения.

Γ ∼ -2. Вследствие этого гамма-всплески, обна-

Вероятность этого может быть велика, например,

руженные в эксперименте Fermi/LAT в диапазоне

для предвсплесков, обнаруженных в работе (Троя

выше 30 МэВ, не представляют собой подвыборку

и др., 2010), где использовался наиболее мягкий

ярчайших событий (Ажелло и др., 2019), как следо-

критерий их отбора. Поэтому положительные ре-

вало бы ожидать в случае, если излучение высокой

зультаты поиска предвсплесков требуют дополни-

энергии связано лишь с компонентой, соответству-

тельных проверок, которые были, в частности, осу-

ющей импульсам активной фазы всплеска в суб-

ществлены в работе (Минаев, Позаненко, 2017),

МэВном диапазоне. Тем не менее в некоторых

где проводился анализ кривых блеска 519 коротких

случаях временной профиль всплеска на высоких

гамма-всплесков, зарегистрированных в экспери-

энергиях действительно повторяет профиль на низ-

менте SPI-ACS/INTEGRAL. В единичных случа-

ких энергиях, что предполагает единую природу из-

ях найдены и детально исследованы кандидаты в

лучения и отсутствие дополнительной компоненты

предвсплески по данным различных эксперимен-

на высоких энергиях. Таким образом, наблюдается

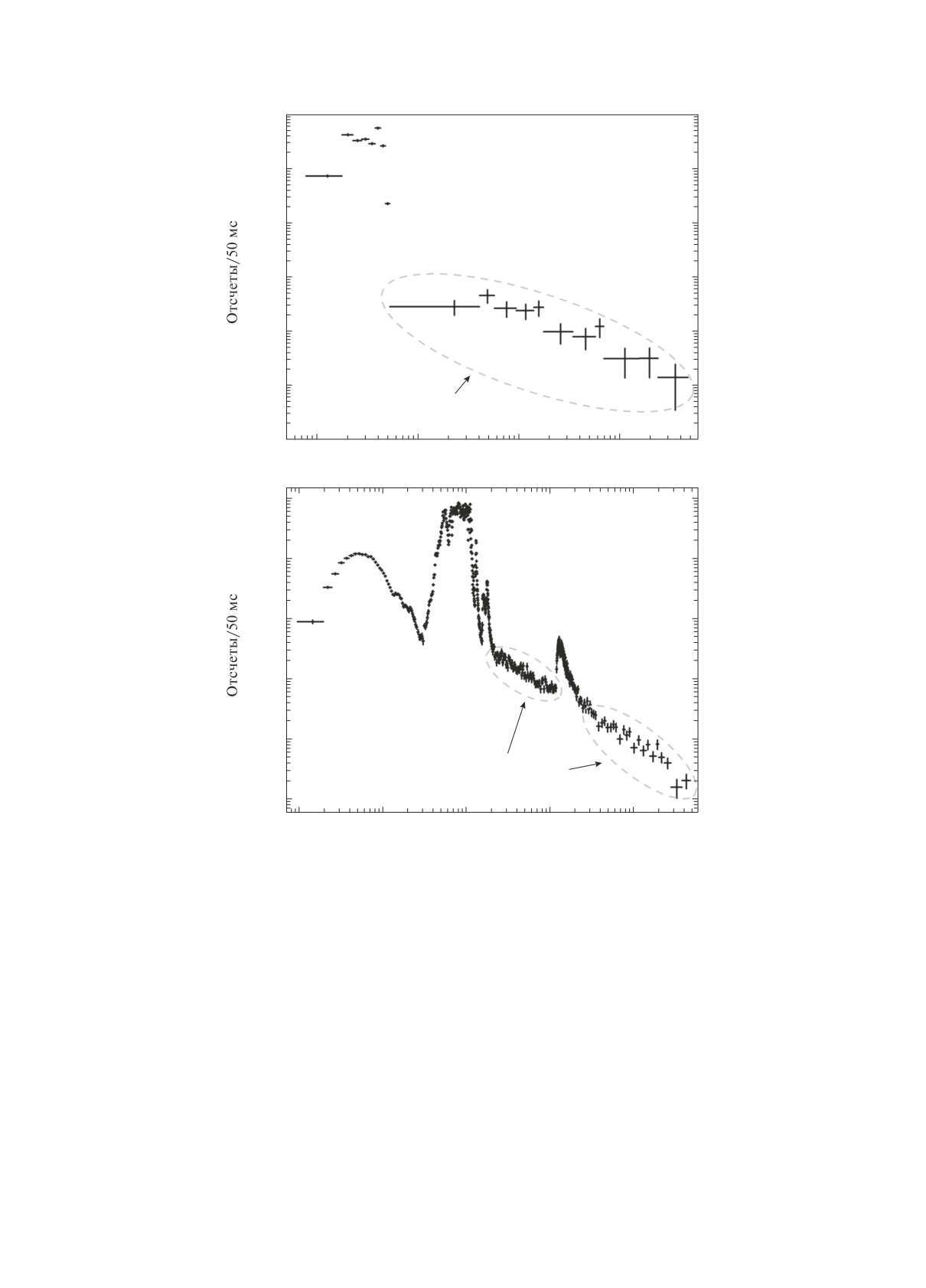

тов. Кривая блеска наиболее достоверного из них,

бимодальность поведения гамма-всплесков на вы-

обнаруженного для GRB 130310A, представлена

соких энергиях.

на рис. 6. Однако, как показано в работе (Минаев,

Природа дополнительной высокоэнергетиче-

Позаненко, 2017), этот гамма-всплеск может на

ской компоненты и условия ее возникновения не

самом деле принадлежать классу длинных гамма-

выяснены, что делает ее исследования актуальной

всплесков. Как следствие, убедительные свиде-

и важной задачей науки о гамма-всплесках.

тельства в пользу существования предвсплесков

Открытым является вопрос о максимально воз-

коротких гамма-всплесков в работе (Минаев, По-

можной энергии фотонов, излучаемых в гамма-

заненко, 2017) не найдены, и показано, что доля ко-

ротких гамма-всплесков, имеющих предвсплески,

всплесках. На данный момент, наиболее энерге-

тичные фотоны зарегистрированы с помощью экс-

составляет менее 0.4% от всех коротких всплесков.

перимента MAGIC с энергией до 1 ТэВ (Акциари и

При этом предвсплески длинных всплесков могут

др., 2019).

быть объяснены в рамках основных моделей их

источников и связаны с выходом ударной волны на

поверхность звезды-прародителя гамма-всплеска

3.9. Предвсплески

(Макфадин, Вусли, 1999). Предвсплески коротких

всплесков в рамках основных моделей не пред-

Еще в эпоху космической обсерватории CGRO

сказываются, что также ставит под сомнение их

в кривых блеска некоторых гамма-всплесков бы-

существование. Есть предположение, что они могут

ла обнаружена активность до начала основно-

быть связаны с пересоединением силовых линий

го эпизода — предвсплески (precursors) (Кошут и

магнитного поля нейтронных звезд непосредствен-

др., 1995; Лаззати, 2005; Троя и др., 2010; Жанг

но перед слиянием (см., например, Троя и др.,

и др., 2018). Однако четкого понимания приро-

2010).

ды предвсплесков до сих пор нет, как и еди-

ного определения самого термина и соответству-

3.10. Продленное излучение

ющих критериев поиска. В работе (Троя и др.,

2010) предвсплеском считается эпизод активности

Помимо активности до начала основного эпизо-

всплеска, предшествующий основному, имеющий

да, гамма-всплески также характеризуются и ак-

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

834

ПОЗАНЕНКО и др.

3000

GBM/Fermi

2000

1000

~

~

100

50

0

50

20 000

SPI-ACS/INTEGRAL

10 000

~

~

1500

1000

500

0

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

Время относительно максимума, с

Рис. 6. Кривая блеска гамма-всплеска GRB 130310A по данным SPI-ACS/INTEGRAL (внизу) и GBM/Fermi в

энергетическом диапазоне (0.1, 10) МэВ (вверху). По горизонтальной оси — время относительно максимума в секундах.

По вертикальной оси — количество отсчетов за 0.05 с. Стрелкой отмечен кандидат в предвсплеск. По материалам работы

Минаев, Позаненко (2017).

тивностью после него. Этот дополнительный ком-

Среди них можно выделить три: высокоэнергети-

понент получил название продленное излучение

ческая часть послесвечения (Минаев, Позаненко,

(extended emission) и был обнаружен в ряде экс-

2017), активность сформировавшегося в процес-

периментов как в индивидуальных кривых блеска

се взрыва магнетара (Мецгер и др., 2008), двух-

(Буренин, 2000; Норрис, Боннел, 2006; Минаев,

джетовая модель центральной машины (Барков,

Позаненко, 2010; Мозгунов и др., 2021), так и в

Позаненко, 2011). Указанные модели не исключа-

усредненной кривой блеска ансамбля всплесков

ют друг друга, поэтому возможно существование

(Лаззати и др., 2001; Коннатон, 2002; Фредерикс

нескольких типов продленного излучения корот-

и др., 2004; Монтанари и др., 2005; Минаев, По-

ких гамма-всплесков (Минаев, Позаненко, 2017).

заненко, 2010; Мозгунов и др., 2021). Продленное

Действительно, для длинных гамма-всплесков бы-

излучение коротких гамма-всплесков, как прави-

ло обнаружено два типа продленного излучения

ло, представляет собой слабый и тусклый хвост

(Мозгунов и др., 2021). Один из них представляет

длительностью несколько десятков секунд и имеет

собой дополнительный компонент кривой блеска,

более мягкий энергетический спектр (выше доля

характеризующийся степенным падением потока с

показателем степени γ ≃ -1, что типично для ком-

малоэнергетичных фотонов) по сравнению с основ-

понента послесвечения гамма-всплесков. Второй

ным эпизодом, чьи свойства типичны для обыч-

тип представляет собой степенное падение потока

ных коротких гамма-всплесков. Один из наибо-

основной фазы (обычно гамма-всплески характе-

лее характерных и известных примеров — гамма-

ризуются экспоненциальным падением). Вероят-

всплеск GRB 060614 (Джерелс и др., 2006).

но, продленное излучение в данном случае пред-

Предложено несколько теоретических моделей

ставляет собой нагромождение экспоненциальных

продленного излучения коротких гамма-всплесков. хвостов большого числа импульсов, из которых

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

835

100 000

GRB 031214

10 000

1000

100

10

1

Продленное излучение

0.1

0.1

1

10

100

Секунды от начала всплеска

100 000

GRB 130427A

10 000

1000

100

10

Продленное излучение

1

0.1

1

10

100

1000

Секунды от начала всплеска

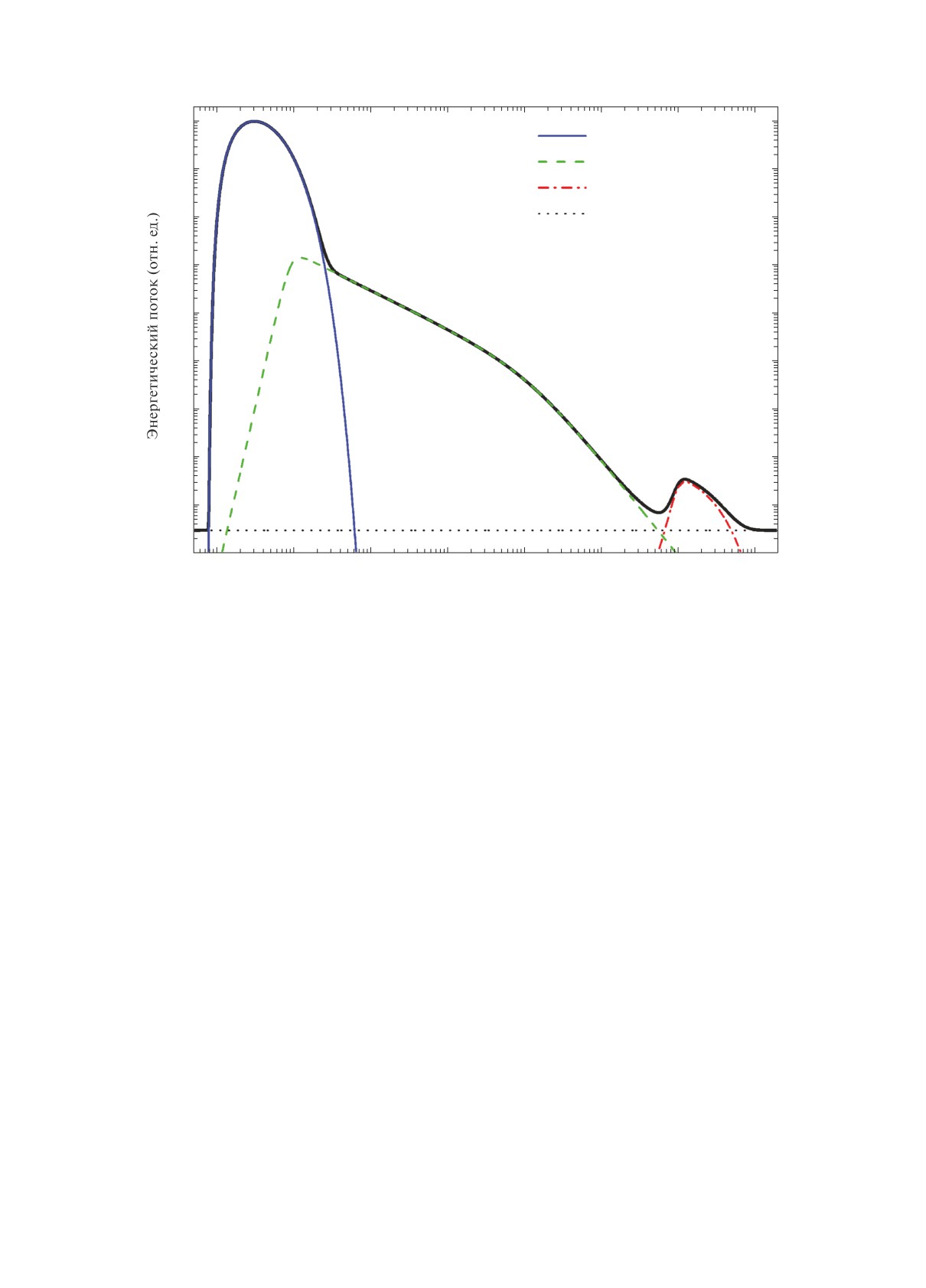

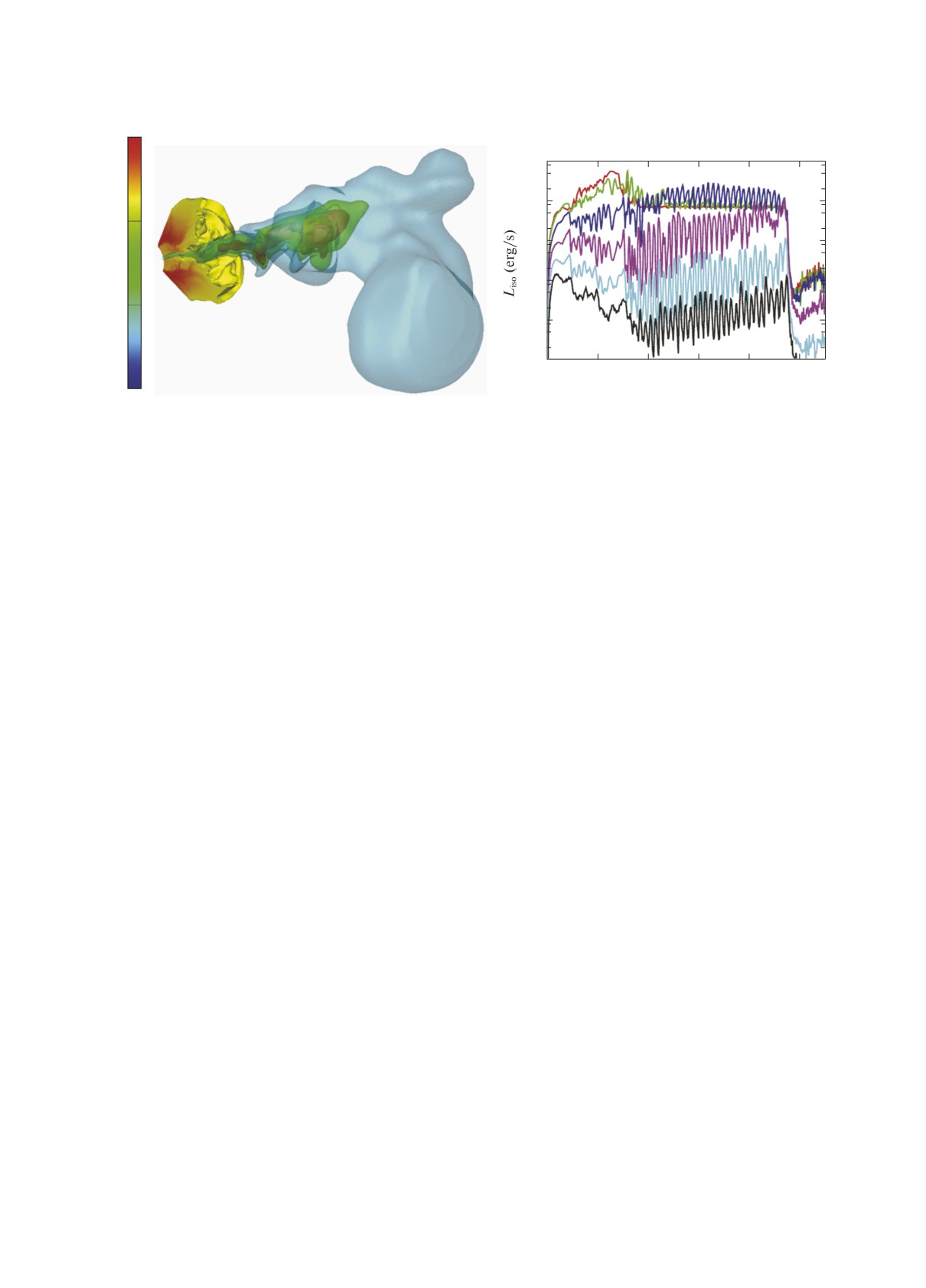

Рис. 7. Криваяблеска гамма-всплесков GRB 031214(вверху) и GRB 130427A (внизу)по даннымSPI-ACS/INTEGRAL.

По горизонтальной оси — время от начала всплеска в секундах. По вертикальной оси — количество отсчетов за 0.05 с.

Компонент продленного излучения показан штриховыми овальными контурами. По материалам работ Минаева и др.

(2010), Мозгунова и др. (2021).

состоит активная фаза всплеска. На рис. 7 пред-

эпизод основной фазы, начинающийся через 120 с

ставлены кривые блеска короткого GRB 031214

относительно начала гамма-всплеска (рис. 7).

и длинного GRB 130427A гамма-всплесков, про-

дленное излучение которых было обнаружено в

4. ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

работах (Минаев и др., 2010; Мозгунов и др., 2021),

ГАММА-ВСПЛЕСКОВ

соответственно. В обоих случаях продленное из-

лучение представляет собой отдельный компонент

Оптические проявления космических гамма-

кривой блеска длительностью около 500 с для

всплесков условно можно разбить на четыре фазы,

GRB 031214 и 5000 с для GRB 130427A, при-

каждая из которых явно выделяется на кривой

чем для GRB 130427A на компонент продленного

блеска и определяется разными процессами и

излучения накладывается также отдельно стоящий

механизмами излучения (рис. 8).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

836

ПОЗАНЕНКО и др.

100

Активная фаза

Послесвечение

101

Сверхновая

102

Родит. галактика

103

104

105

106

107

108

109

105

104

103

102

101

100

101

102

Время относительно начала всплеска (сут)

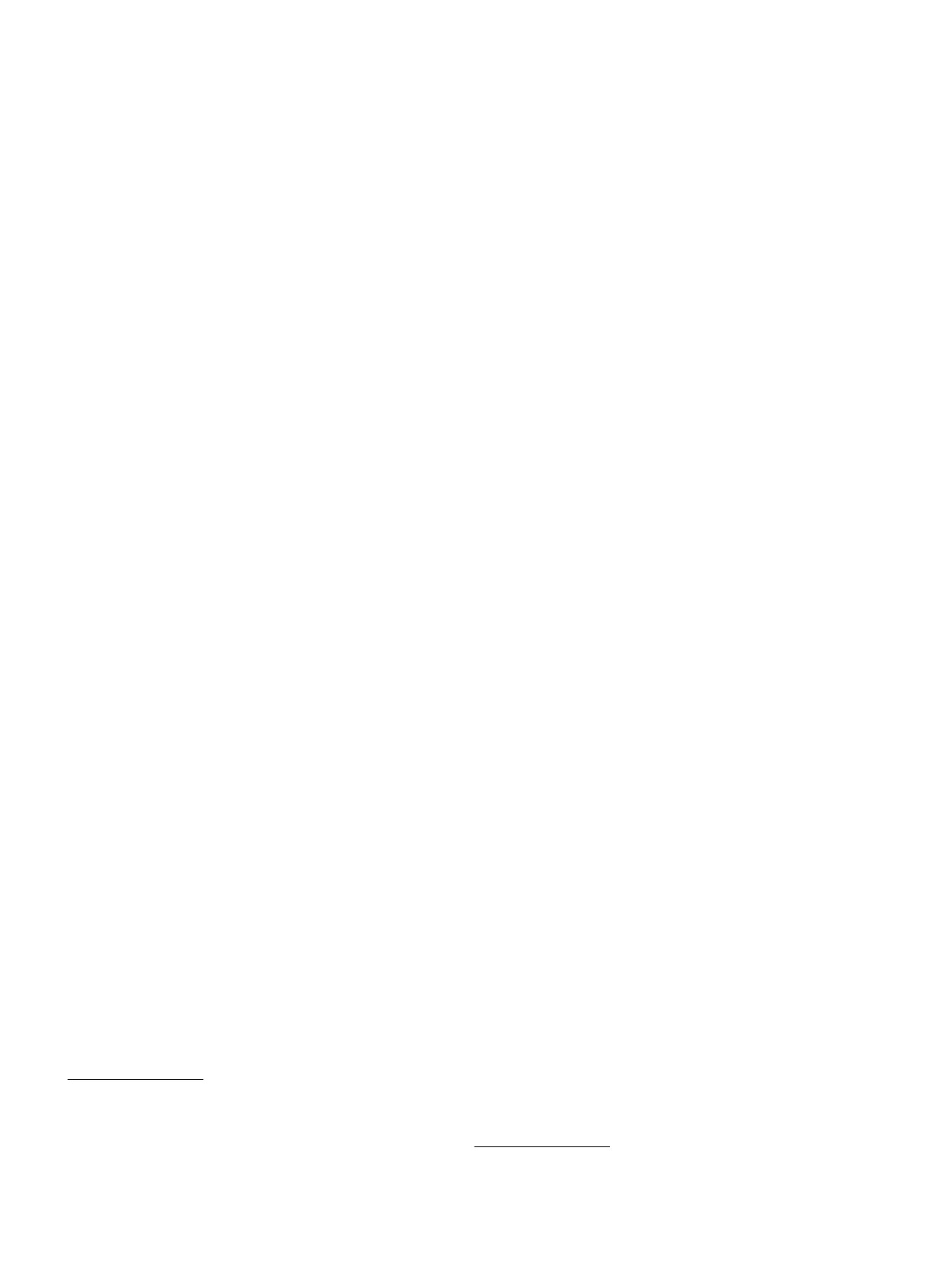

Рис. 8. Схематическое изображение стадий эволюции оптического компонента гамма-всплеска. Энергетический поток

по оси ординат отложен условно, время появления компонента сверхновой (или килоновой) может варьироваться на

порядок в зависимости от типа (сверхновая или килоновая) и красного смещения источника.

Сначала наблюдается излучение активной фазы

так много успешных наблюдений в рентгеновском

(одновременно с гамма-излучением и определяю-

и оптическом диапазонах, и они совершенно отсут-

щееся, в основном, работой центральной машины

ствуют в радио.

всплеска), затем в кривой блеска начинает домини-

Действительно, гамма-детекторы позволяют

ровать послесвечение, образующееся при взаимо-

охватывать своим полем зрения большие площади

действии выброшенного джетом вещества с окру-

на небе для успешного мониторинга и регистрации

жающей средой и характеризующееся монотонным

гамма-транзиента с первых моментов события.

степенным падением блеска. Затем, на масштабах

Оптические инструменты обладают существенны-

десятка дней, монотонное падение блеска может

ми ограничениями по размеру поля зрения и, со-

смениться даже поярчанием, связанным с домини-

ответственно, проценту охватываемого неба, а при

рованием сверхновой. Заключительной фазой кри-

увеличении поля зрения происходит значительное

вой блеска является выход на уровень постоянного

уменьшение чувствительности инструмента.

излучения родительской галактики источника.

Наблюдения излучения активной фазы гамма-

всплеска в рентгеновском, оптическом и радио-

диапазонах сопровождаются рядом трудностей. (1)

4.1. Излучение в активной фазе

Апертурные телескопы имеют малое поле зрения,

Активной фазой гамма-всплеска называют на-

потому вероятность того, что область наблюдения

блюдаемый период работы центральной машины,

одновременно будет покрыта телескопами рентге-

ответственной за выброс всей энергии всплеска

новского, оптического и радиодиапазона, чрезвы-

и сопровождаемой тем самым гамма-излучением,

чайно мала даже для случая соосного располо-

которое и дало название явлению. В англоязыч-

жения телескопов. (2) После регистрации гамма-

ной литературе принят термин “prompt emission”.

всплеска орбитальным телескопом требуется неко-

Естественно ожидать, что работа центральной ма-

торое, впрочем, небольшое время для определе-

шины также может сопровождаться оптическим

ния координат источника, время для их передачи

излучением. Однако за более чем 50-летнюю исто-

наземным приемным станциям и затем — телеско-

рию изучения гамма-всплесков насчитывается не

пам, время для наведения телескопа на источник.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

837

Суммарно это время составляет не менее 30 с.

(Акерлоф и др., 1999а,б). Робот-телескоп начал

Кроме того, естественным ограничением являет-

наземные оптические наблюдения всплеска уже

ся (3) короткое время работы самой центральной

через

22.18

с после его регистрации экспери-

машины и еще меньшее время, соответствующее

ментом BATSE (гамма-всплеск был также за-

длительности наблюдаемого излучения. Таким об-

регистрирован телескопами COMPTEL/CGRO,

разом, активную фазу можно наблюдать у длинных

WFC/BeppoSAX). Длительность всплеска в

гамма всплесков с длительностью более 30 с, и

гамма-диапазоне составила около 100 с, так что

невозможно — для менее длительных, в том числе

телескопу ROTSE-I удалось зарегистрировать

и для класса коротких гамма-всплесков с длитель-

синхронное оптическое излучение, сопровождав-

ностью менее 2 с.

шее гамма-всплеск. В пике своей яркости оно

До сих пор основным методом работы оптиче-

достигло 9-й звездной величины.

ских телескопов в исследовании гамма-всплесков

является алертный метод, когда роботизированный

телескоп принимает координаты зарегистрирован-

4.2. Послесвечение

ного гамма-всплеска от космической обсерватории

и, прерывая текущие программы наблюдений, пе-

Впервые оптическое послесвечение гамма-

ренаводится на вновь открытый объект.

всплеска было зарегистрировано для события

Современные технологии и роботизированные

GRB 970228, благодаря более точной локализации

телескопы позволяют сократить время передачи

всплеска, полученной по рентгеновским данным

координат и время наведения инструмента, но тех-

обсерватории BeppoSAX (Гварнери и др., 1997;

нологический предел уменьшения времени преодо-

Гроот и др., 1997). С 2004 г. с началом работы

леть невозможно.

космической обсерватории Swift рентгеновское

По такой схеме функционировали и продолжа-

послесвечение, а следовательно, и локализация

ют работать многие телескопы и сети, это, на-

с точностью до нескольких угловых секунд есть

у ∼70% всех всплесков, а оптический компонент

пример, ROTSE2, LOTIS (Вилльямс и др., 2008),

найден для ∼40 %6.

KAIT3, BOOTES (Кастро-Тирадо и др., 2012),

MASTER (Липунов и др., 2010), NUTTelA (Грос-

За почти 25 лет наблюдений оптических по-

сан, Максут, 2020).

слесвечений статистика полученных кривых блеска

говорит о том, что все они имеют примерно похо-

Ключом к решению проблемы может стать идея

постоянного мониторинга неба в поисках оптиче-

жую форму степенного падения со временем, на

которую в ряде случаев накладываются дополни-

ских транзиентов (Пачински, 2001) или, по крайней

тельные вспышки, квазипеременная структура, из-

мере, синхронного мониторинга одной и той же

ломы и значительные повышения блеска, связан-

части неба орбитальными и наземными телеско-

ные с проявлением сверхновых (см. раздел 3.3) или

пами (Позаненко и др., 2003). Для совмещения

килоновых (см. раздел 3.4). В среднем на началь-

большого поля зрения и хорошей проницаемо-

ном этапе наблюдений послесвечение имеет блеск

сти можно использовать комбинацию из масси-

12-18 звездных величин и спадает по степенному

ва малых широкоугольных камер, обеспечиваю-

щих покрытие неба, и большого исследователь-

закону F ∼ t-α с показателем степени α ∼ 1-3

ского телескопа, перенаводящегося при поступ-

(рис. 9, Канн и др., 2010). Время наблюдения по-

лении алерта (Бескин и др., 2005). Такие те-

слесвечения ограничено его яркостью и проница-

лескопы действительно были сконструированы и

ющей способностью используемых инструментов.

В среднем послесвечения наблюдаются 2-10 дней,

построены, это проекты WFOC/Favor (Карпов и

в случае очень ярких объектов могут наблюдаться

др., 2004), RAPTOR (Вестранд и др., 2002), Pi

и до нескольких месяцев (напр., GRB 030329,

of the sky4, Mini-MegaTORTORA (Карпов и др.,

GRB 130427A, GRB 171205A).

2013), GWAC5. Часть из них использует массив

Гипотезы, объясняющие форму кривых блеска

из нескольких телескопов малой апертуры, поз-

оптических послесвечений, высказывались еще за

воляющий покрывать совместным полем зрения

5 лет до открытия первого оптического компо-

значительную часть неба.

нента (Месзарос, Рис, 1992; Нараян и др., 1992;

Первым существенным успехом эксперимента

Рис, Месзарос, 1994; Бисноватый-Коган, Тимо-

ROTSE-I стала регистрация синхронного оптиче-

хин, 1997). Полученные позже оптические наблю-

ского излучения от гамма-всплеска GRB 990123

дения помогли подтвердить эти гипотезы и разра-

ботать математическую модель формирования из-

лучения послесвечения (Сари, Пиран, 1997; Кохен

и др., 1998). В реальных астрофизических условиях

gwac-ground-wide-angle-telescope/

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

838

ПОЗАНЕНКО и др.

080319B

6

7

8

9

061007

10

990123

050904

11

12

030329

13

081203A

14

090902B

15

050603

090926A

16

17

070125

18

19

20

071122

21

080129

060729

22

080913

23

070802

24

25

26

27

28

4

10

103

102

101

100

101

102

t (days after burst in the observer frame)

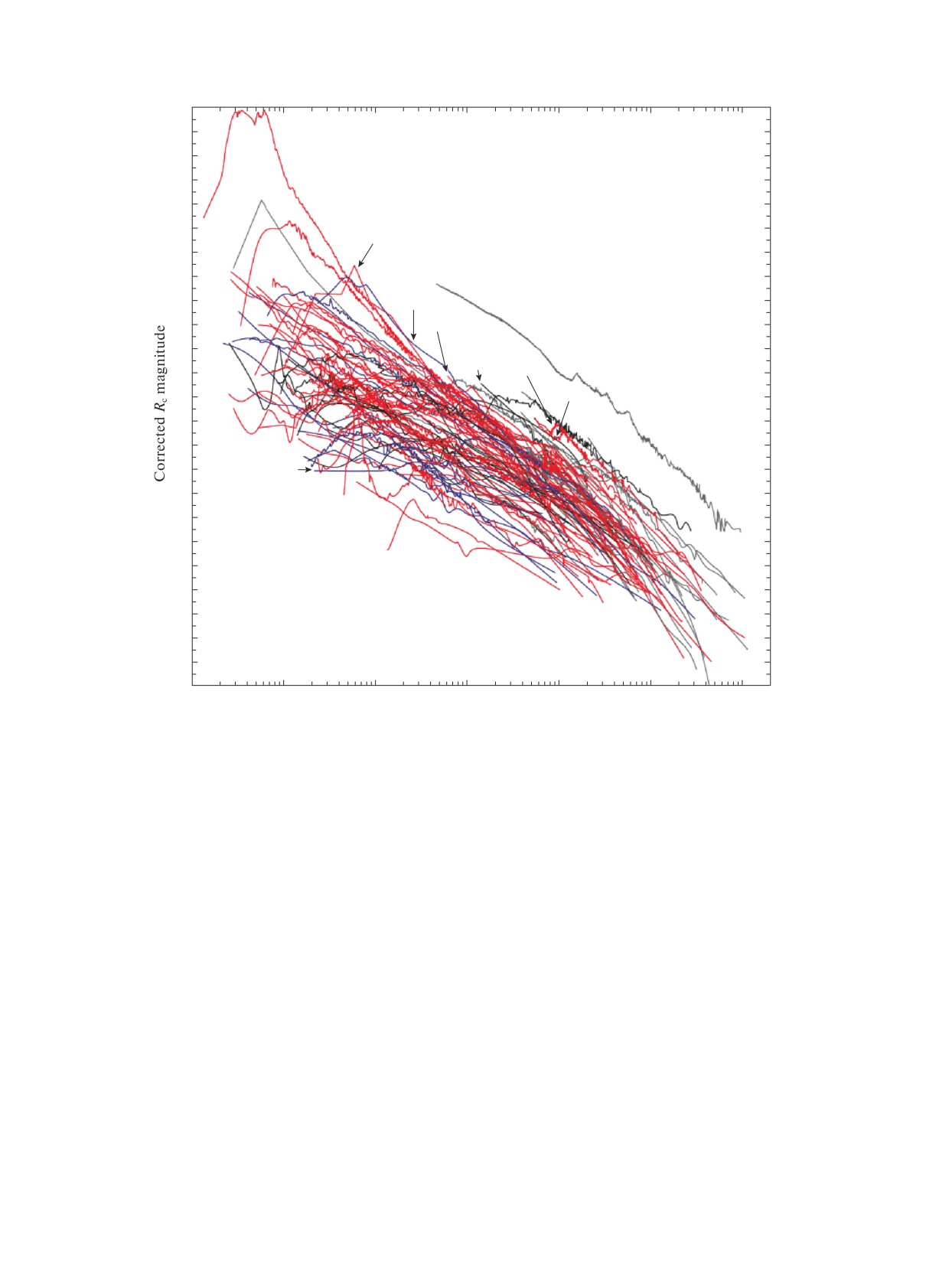

Рис. 9. Представлены кривые блеска послесвечения длинных гамма-всплесков в оптическом диапазоне (Канн и др.,

2010). Отмечены некоторые индивидуальные гамма-всплески. Прослеживаются характерные этапы — активная фаза,

начало послесвечения, степенная зависимость потока от времени, джет-брейк, а также огромный динамический диапазон

наблюдаемых послесвечений в одно и то же время после всплеска, например, на момент 0.1 день после регистрации

гамма-всплеска в гамма-диапазоне разброс блеска послесвечения составляет 11 звездных величин. Можно также

увидеть недостаточное покрытие наблюдениями активной фазы гамма-всплеска (т.е. начального периода излучения).

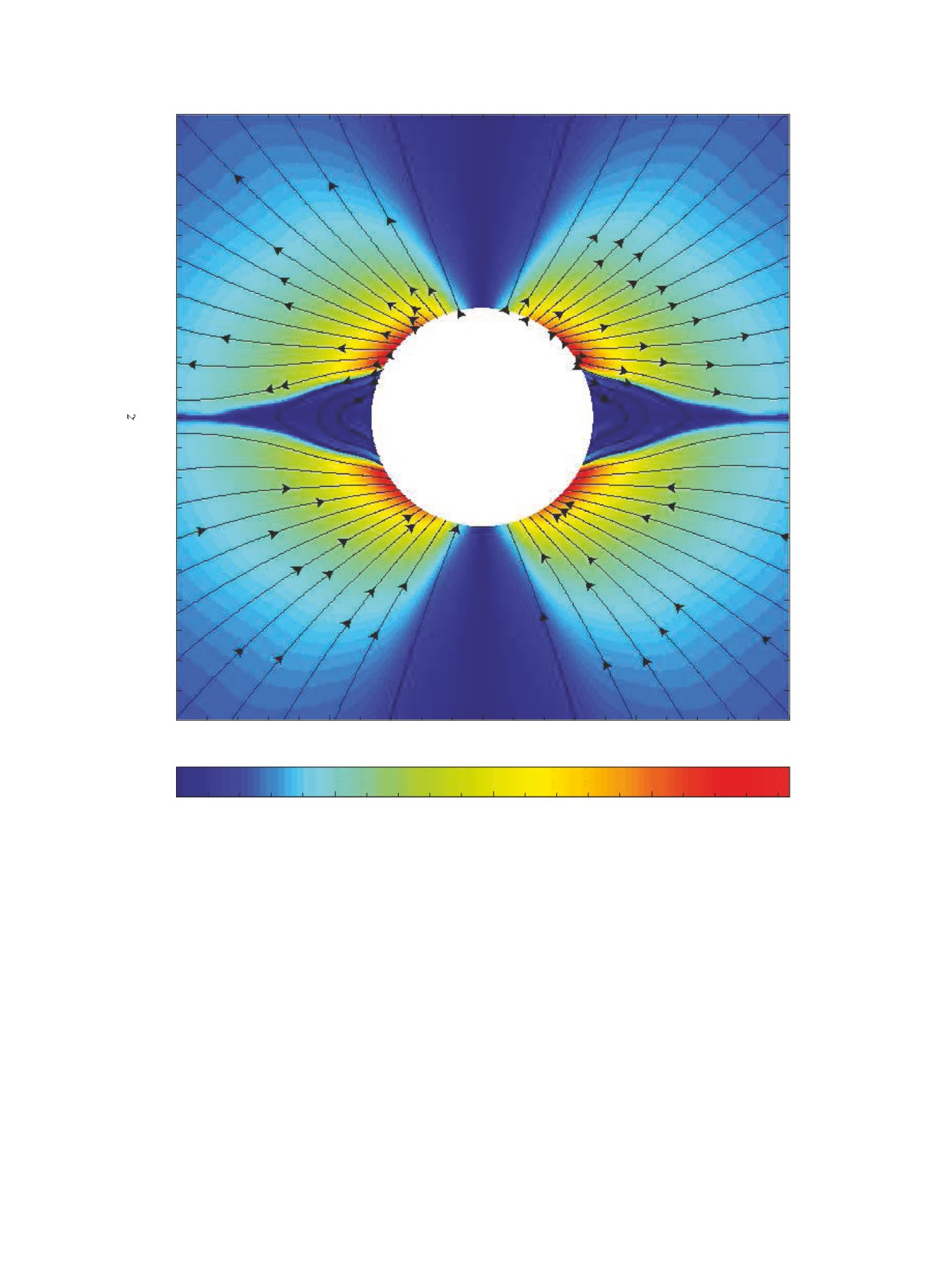

ультрарелятивистское движение вещества, выбро-

са в энергию нетепловых частиц, которая потом

шенного центральной машиной, при столкновении

трансформируется в синхротронное излучение. Это

с межзвездной средой будет порождать ударные

же объясняет тот факт, что кривые блеска после-

волны, как внешние, распространяющиеся в среде

свечений имеют ахроматический характер падения

по ходу движения релятивистского выброса, так и

со временем.

внутренние, отраженные от среды или налетающие

В рамках описанного механизма также просто

друг на друга оболочки, имеющие разную скорость.

объясняется присутствие в большой части случаев

Присутствие магнитных полей в ударной волне

излома на кривой блеска, связанного с коллими-

приводит к эффективному высвечиванию энергии

рованностью выброса (в англоязычной литературе

синхротронным излучением нетепловых частиц вы-

повсеместно используется термин “джет-брейк” —

броса. В случае ультрарелятивистских ударных

“jet-break”). Это можно описать как смену “ре-

волн существует автомодельное решение, в ко-

жимов” темпа спадания блеска. Пока скорость

тором эволюция физических параметров ударной

излучающей области велика, Лоренц-фактор

волны описывается степенным от времени законом

Γ > 1/Δθ, из-за эффекта релятивистской абер-

(Блэндфорд, МакКи, 1976). На ударных фронтах

рации излучения наблюдатель не может отличить

происходит переход кинетической энергии выбро-

ситуацию от сферически-симметричной. Однако по

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

2021

№ 12

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

839

GRB/SN

GRB/SN Golden Sample

21

191019A

211023A

20

181201A

19

200219C

201015A

18

190829A

17

10

15

20

25

30

Time since trigger, days (rest frame)

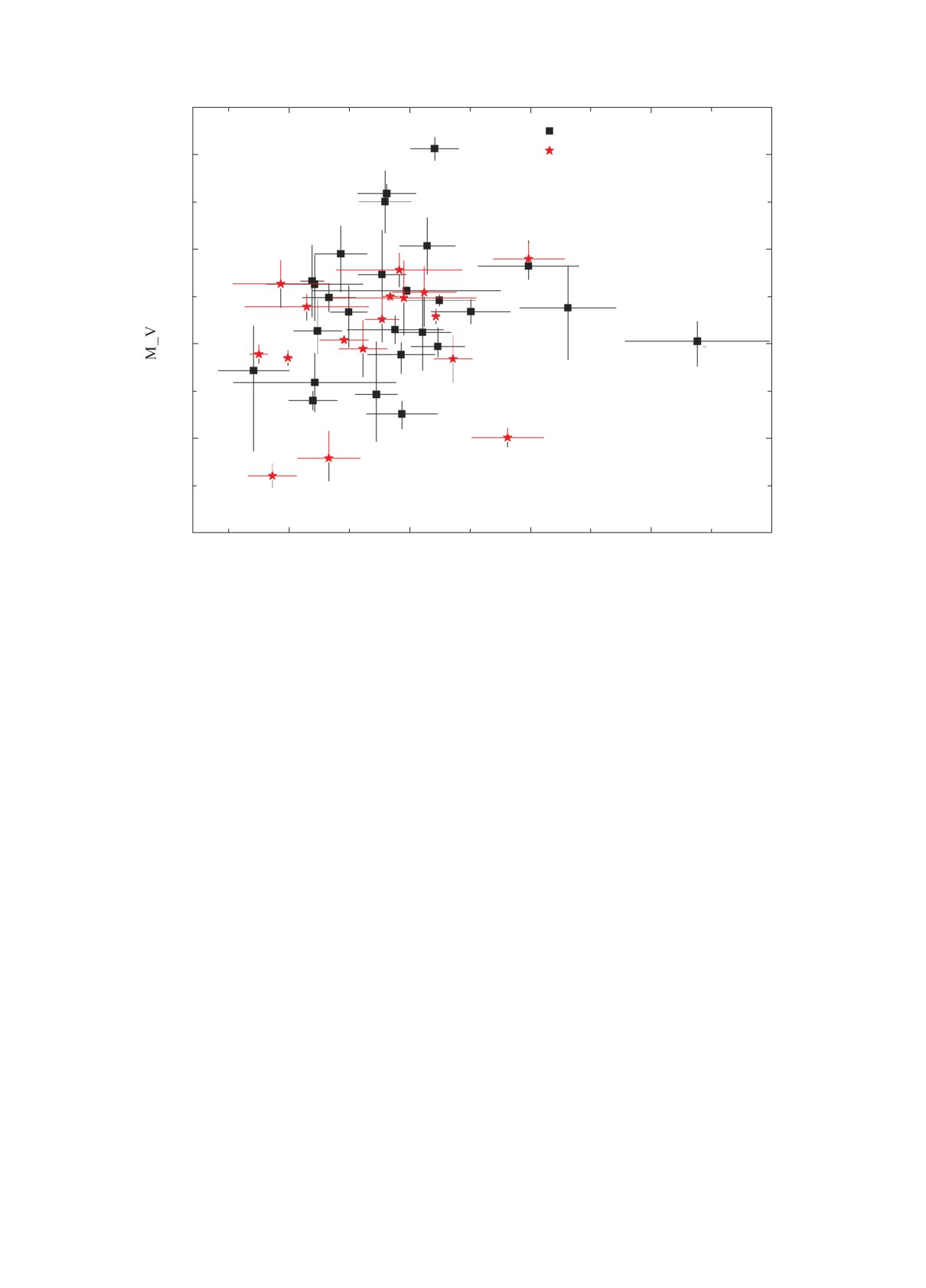

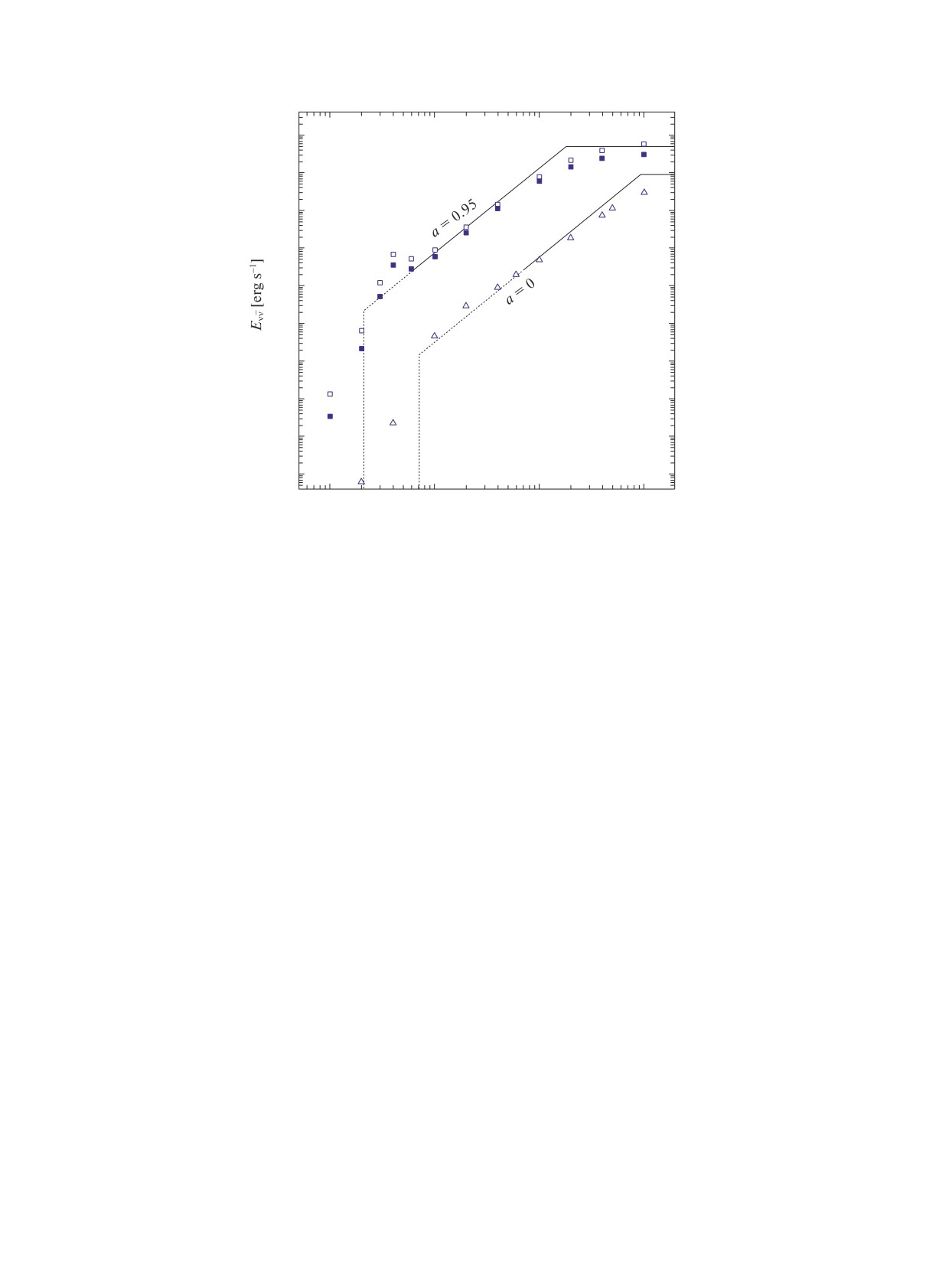

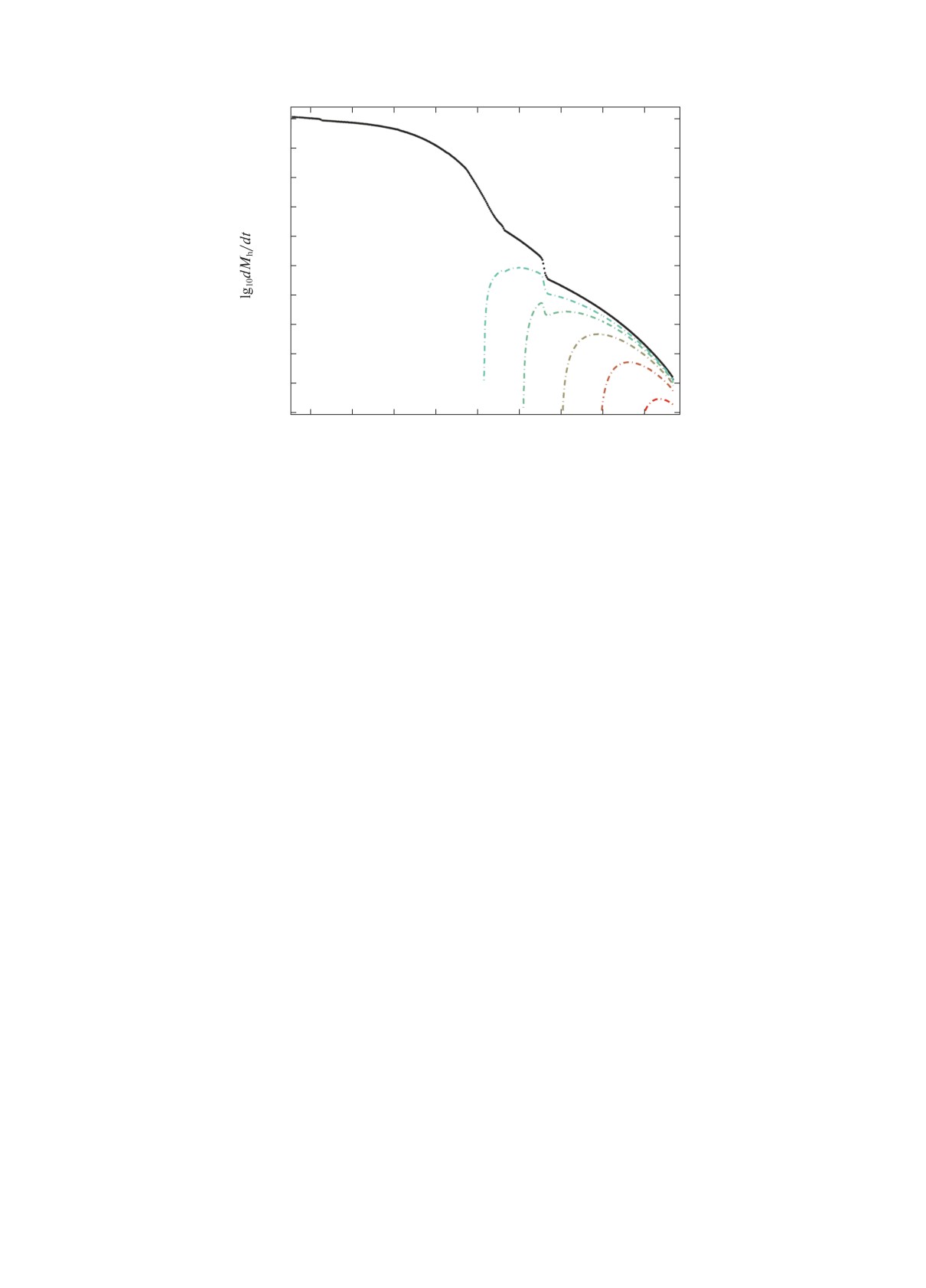

Рис. 10. График задержки положения максимума кривой блеска сверхновой после начала всплеска в зависимости от

абсолютной звездной величины максимума в системе покоя источника. По оси Х — время между максимумом кривой

блеска сверхновой и регистрацией всплеска в гамма-диапазоне, по оси Y — абсолютная звездная величина максимума.

Время приведено в системе покоя источника, абсолютная звездная величина приведена в фильтре V также в системе

покоя источника. Приведены только те сверхновые, для которых есть возможность определить эти параметры. Цифрами

обозначены недавние гамма-всплески, для которых удалось обнаружить сверхновые и определить их параметры.

Определение звездной величины в фильтре V в системе отсчета источника возможно лишь приблизительно: для тех

случаев, когда имеется многоцветная кривая блеска, или же наблюдения в каком-либо фильтре в системе наблюдателя

примерно соответствуют центру максимума пропускания фильтра V в системе покоя источника. Подробнее см. (Белкин

и др., 2020).

мере торможения ударной волны в момент Γjb =

со сверхновыми типа Ic, представляющими из се-

= 1/Δθjb в область причинной связности попадают

бя коллапс ядра массивной звезды, с которого

внешние границы джета, и уменьшение потока при

предварительно была сброшена вся водородно-

прочих равных условиях начинает происходить

гелиевая оболочка. Наблюдательно это проявляет-

быстрее, чем в сферически-симметричном случае,

ся в виде уплощения или даже подъема потока на

поскольку видимый размер излучающей области

кривой блеска на фоне монотонного падения блес-

перестает расти по мере торможения. Если аппрок-

ка от послесвечения, а в спектрах в этот момент по-

симировать кривую блеска степенным законом с

являются широкие линии, характерные для сверх-

изломом (см., например, Буерман и др., 1999) и

новых типа Ic со скоростью движения оболочки

порядка десятков тысяч километров в секунду.

найти момент, соответствующий джет-брейку, то

можно оценить угол раствора конуса выброса,

Гипотезу о существовании подобных сверхновым

который обычно составляет порядка нескольких

быстро движущихся фотосфер у гамма-всплесков

градусов. Джет-брейк также происходит ахрома-

высказал Пачинский в 1986 г., задолго от откры-

тично на кривых блеска оптического излучения.

тия первого оптического компонента (Пачински,

1986). Первым наблюдательным проявлением свя-

зи гамма-всплесков и сверхновых стало событие

4.3. Связь гамма-всплесков со сверхновыми

GRB 980425, для которого было обнаружено оп-

тическое послесвечение, а через несколько дней

В последнее десятилетие интенсивное изуче-

в той же области неба была обнаружена сверх-

ние кривых блеска послесвечений длинных гамма-

новая SN 1998bw, классифицированная как Ic.

всплесков позволило прочно установить их связь

Близкое расположение источника на z = 0.0085,

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

840

ПОЗАНЕНКО и др.

(а)

GRB 030329/SN 2003dh

(б)

15.5

April 3.10

April 8.13

April 10.01

April 17.01

April 22.00

16.0

May 1.02

12

16.5

z

6

16

i 4

r

2

17.0

20

g

24

B + 2

17.5

SN 1998bw after 33 d

u + 4

28

4000

6000

8000

10 000

100

101

102

103

Observed wavelength (Å)

T T0, days

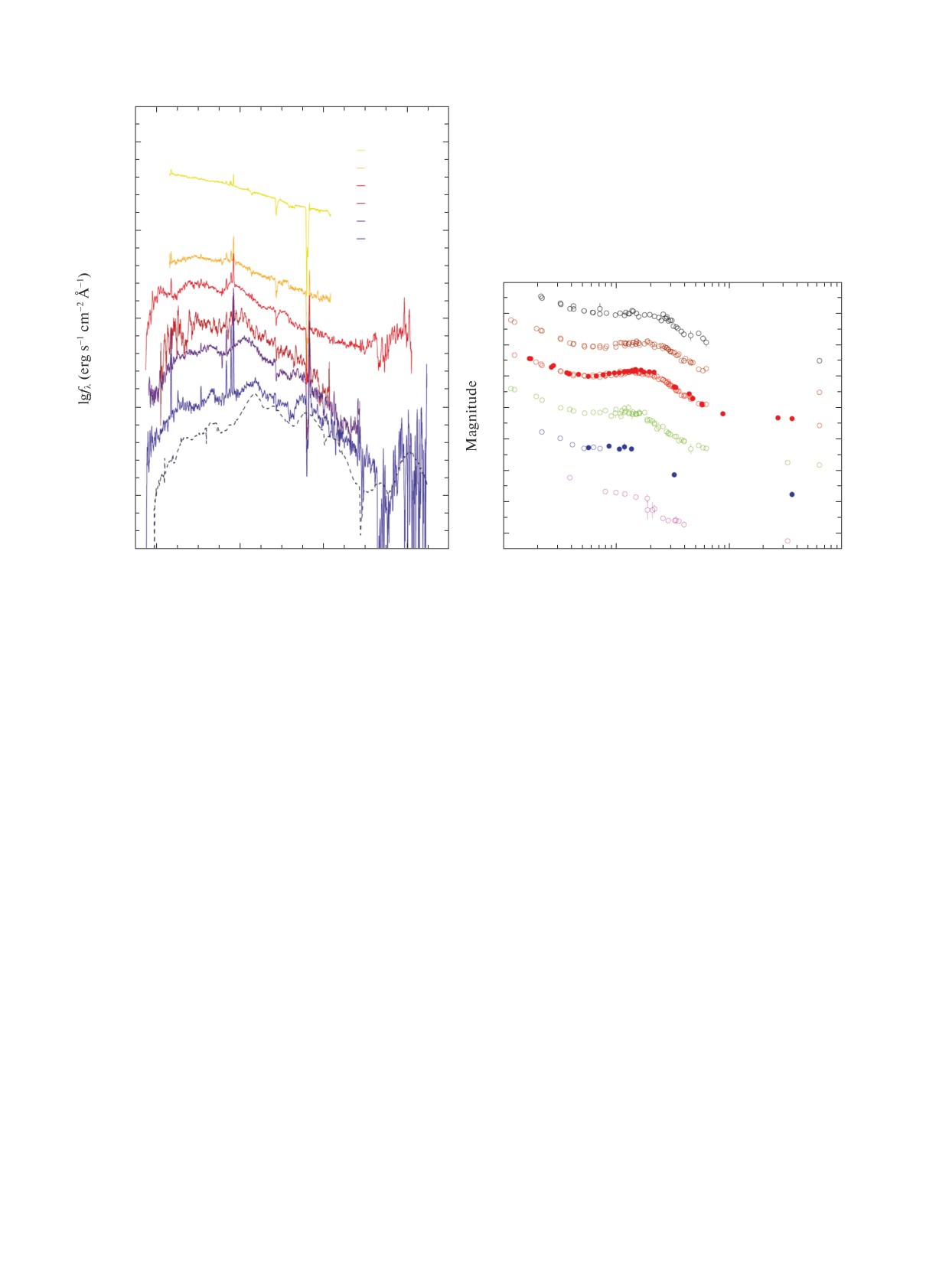

Рис. 11. (a, левый рисунок) Пример спектроскопического проявления признака сверхновой в послесвечении гамма-

всплеска GRB 030329. Спектр, снятый 4 апреля, имеет обычный для гамма-всплесков степенной вид, а 10 апреля уже

явно видны широкие линии поглощения, характерные для образующейся движущейся фотосферы сверхновой. Черной

пунктирной линией показан для сравнения спектр сверхновой SN 1998bw в той же фазе, что и спектр, снятый 1 мая

(см. Хьорт и др., 2003). (б, правый рисунок) Пример проявления признака сверхновой в кривой блеска гамма-всплеска

GRB 130702A. Хорошо видно, как идущее в начале послесвечения ахроматичное степенное падение блеска постепенно

сменяется ахроматичным ростом, характерным для кривых блеска сверхновых, который впоследствии выходит на

уровень родительской галактики (см. Вольнова и др., 2017).

что соответствует примерно 37 Мпк, позволило

линия FeII), характерных для сверхновых типа Ic

получить детальную многоцветную кривую блеска

(рис. 11a). Ширина линий при моделировании их

сверхновой (Галама и др., 1998; Ивамото и др.,

профиля соответствует скорости движения фото-

1998; Кулкарни и др., 1998). Следующим событи-

сферы порядка 20 000-30 000 км/с (см., напри-

ем, подтверждающим эту связь, стал очень яркий

мер, Вольнова и др., 2017). В фотометрическом

всплеск GRB 030329, произошедший на расстоя-

плане сверхновая может проявиться как повы-

нии z = 0.1685 и ассоциированный со сверхновой

шение блеска на 10-20-й день после всплеска,

SN 2003dh, которая также относилась к типу Ic

в зависимости от расстояния до источника. На

(Хьорт и др., 2003; Станек и др., 2003; Маттесон

обычное для всплесков ахроматичное степенное

и др., 2003). Энерговыделение в обоих событиях

падение блеска накладывается хроматический рост

по оценкам превосходило 1052 эрг, что превышало

излучения (синяя часть спектра растет быстрее

энергетику всех известных сверхновых, отчего был

красной), идущего от формирующейся фотосферы

введен термин гиперновая, предложенный Пачин-

сверхновой. После максимума, выглядящего на

ским в 1998 г. (Пачински, 1998).

кривой блеска как горб или плато (в зависимости

С наблюдательной точки зрения сверхновая

от яркости компонента сверхновой), следует экс-

проявляется в виде изменений в спектре после-

поненциальное падение, характерное для распада

свечения всплеска и одновременно в увеличении

синтезировавшихся элементов, в основном, Ni56,

потока. На спектральных снимках это выглядит как

которое постепенно выходит на уровень блеска

быстрое, за несколько дней, появление широких

родительской галактики (рис. 11б). Однако есть

линий (ИК-триплет CaII, OI на λ = 7774

A, линии

и примеры, когда на фоне необычно яркого по-

поглощения CaII H&K, и постепенно растущая

слесвечения фотометрический вклад от сверхновой

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

КОСМИЧЕСКИЕ ГАММА-ВСПЛЕСКИ

841

был практически не заметен на кривой блеска, на-

для которого параметры известны заранее. В изу-

пример, в таких ярких событиях, как GRB 030329

чении сверхновых, связанных с гамма-всплесками,

(Липкин и др., 2004) или GRB 130427A (Перли и

таким шаблоном стала кривая блеска источника

др., 2014). На середину 2021 г. открыто 27 сверх-

SN 1998bw. Близость источника и относительно

новых, подтвержденных спектроскопическими на-

малая яркость оптического послесвечения позво-

блюдениями, и более 50 сверхновых в виде фо-

лили построить детальную многоцветную кривую

тометрического признака на кривых блеска. Для

сверхновой (Клочиатти и др., 2011), а также опре-

проверки того, что поярчание связано действитель-

делить ее основные параметры (массу предсверх-

но со сверхновой, а не с другими немонотонно-

новой, массу выброса и остатка, энергию взрыва

стями в кривой блеска (см., например, Мазаева и

и массу образованного Ni56) с помощью модели

др., 2018), можно использовать график задержки

сферически симметричного взрыва, гидродинами-

положения максимума кривой блеска сверхновой

ческого переноса излучения и вклада от радиоак-

после начала всплеска в зависимости от абсо-

тивного распада никеля в “хвосте” (Накамура и

лютной звездной величины максимума в системе

др., 2000). Если предположить, что все сверхновые,

покоя источника (Белкин и др., 2020). На рис. 10

связанные с гамма-всплесками, образуются вслед-

представлены актуальные данные описанных выше

ствие одних и тех же физических процессов, то

параметров для известных сверхновых.

форма их кривых блеска должна быть одинаковой,

Так же можно отметить, что все длинные гамма-

с естественным масштабированием по времени, за-

всплески с красным смещением z < 0.4 имеют ас-

висящим от красного смещения источника. В таком

социацию со сверхновой, а самый далекий всплеск

случае, если вписать такую шаблонную кривую

GRB 021211 с признаком сверхновой имеет z ∼ 1

блеска в изучаемую кривую, масштабирование по

(Делла Валле и др., 2004).

потоку и даст оценку коэффициента, во сколько

раз параметры изучаемой сверхновой отличаются

Для того чтобы оценить физические параметры

от шаблона (см., например, Ферреро и др., 2006).

сверхновой, кроме фотосферной скорости, получа-

емой из моделирования линий в спектре, необхо-

Другим методом, основанным на кривой блеска

димо вычленить вклад ее блеска в общее излуче-

SN 1998bw как на шаблоне, является полуэмпи-

ние от источника (послесвечение + сверхновая +

рический метод, предложенный в работе (Кано,

+ родительская галактика), построить отдельно ее

2013). В данном методе наблюдаемая боломет-

кривую блеска и подобрать модель, которая бы

рическая кривая блеска сверхновой SN 1998bw

при заданных массе, радиусе, химсоставе звезды

принимается за шаблон, после чего аппроксими-

и энергии взрыва позволяла бы наилучшим обра-

руется аналитической моделью, построенной на

зом описать наблюдательные данные. Для получе-

простых предположениях: сферически симметрич-

ния чистой кривой блеска компонента сверхновой

ный взрыв, равномерное расширение выброса, весь

необходимо учесть вклад от родительской галакти-

образующийся Ni56 сосредоточен в центре и не

ки и послесвечения гамма-всплеска. Если галак-

перемешивается с оставшейся оболочкой, наблю-

тика вносит постоянный вклад в поток, который

дается фотосфера, излучение является доминирую-

легко учесть, то блеск послесвечения спадает по

щим механизмом уноса энергии, начальный радиус

степенному закону, и его необходимо моделировать

предсверхновой стремится к нулю (Арнетт, 1982).

отдельно. Однако вклад сверхновой и послесвече-

Из наилучшей модели определяются параметры

ния в оптическом диапазоне бывает трудно разде-

взрыва звезды. Предполагается, что болометриче-

лить из-за большой яркости первой и малой ярко-

ские кривые блеска других сверхновых Ic, ассоци-

сти второго. Свойство ахроматизма послесвечения

ируемых с гамма-всплесками, имеют ту же форму,

позволяет использовать для моделирования закона

изменяясь лишь по двум параметрам: s растяже-

падения блеска послесвечения кривую блеска его

ние/сжатие времени за счет красного смещения и

рентгеновского компонента, которая будет иметь ту

k масштабирование по светимости. Вписывая ана-

же форму, что и кривая в оптическом диапазоне, от-

литическую болометрическую модель SN 1998bw в

личаясь лишь нормировкой. Определив темп паде-

другие наблюдаемые кривые сверхновых Ic, можно

ния блеска по рентгеновским данным, а нормиров-

определить факторы масштабирования, а из них —

ку по ранним наблюдениям послесвечения, можно

энергию взрыва, массу выброса и отдельно обра-

построить модель кривой блеска послесвечения и

вычесть ее из общей кривой блеска, наравне с

зовавшегося Ni56, и энергетику взрыва (Кано и др.,

вкладом родительской галактики.

2014).

Получившаяся кривая блеска сверхновой мо-

Еще одним, физически обоснованным, но и

жет быть промоделирована несколькими способа-

наиболее трудоемким, является метод численно-

ми для оценки физических параметров взрыва, его

го моделирования кривых блеска с помощью ра-

начальных условий и остатка. Первым и самым

диационных гидродинамических кодов. Например,

простым является сравнение с неким шаблоном,

код многогрупповой радиационной гидродинамики

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47

№ 12

2021

842

ПОЗАНЕНКО и др.

STELLA (Блинников и др., 1998, 2006) успеш-

11 ч (Абботт и др., 2017а). Близкое располо-

но применяется для изучения физики всех типов

жение источника и совместная работа множества

сверхновых, не имеющих проявлений в гамма-

обсерваторий и институтов по всему миру позволи-

диапазоне. В работе (Вольнова и др., 2017) код

ли получить чрезвычайно детальную многоцветную

STELLA успешно применяется для моделирования

кривую блеска оптического компонента события,

сверхновой SN 2013dx типа Ic, ассоциированной

которая подтвердила наличие компонента килоно-

с гамма-всплеском GRB 130702A, и результаты

вой и рождения элементов тяжелее железа (Галл и

моделирования совпали в пределах погрешностей с

др., 2017; Виллар и др., 2017; Кружевский и др.,

результатами других работ, использующих полуэм-

2018). Кривая блеска килоновой AT2017gfo пока-

пирический метод и метод шаблона (Д’Элия и др.,

зывает более быстрое падение яркости, чем сверх-

2015; Той и др., 2016).

новая. Свечение килоновой питается распадом тя-

желых элементов, синтезированных в результате

r-процесса (захват нейтронов легкими элемента-

4.4. Короткие всплески и килоновые

ми). Цвет килоновой эволюционирует от синего к

красному, что говорит о быстром охлаждении всей

Еще в самом начале изучения гамма-всплесков

системы. В случае гамма-всплеска GRB 170817A

одними из первых возможных источников, ответ-

компонент килоновой значительно преобладал над

ственных за их появление, были названы слия-

компонентом послесвечения: моделирование гео-

ния двойных систем нейтронных звезд или систем

метрии системы показало, что ось конуса джета,

нейтронная звезда-черная дыра: энергии, которая,

ответственного за гамма-излучение и послесвече-

как предполагалось, выделяется в таких слияниях,

ние, отстоит от направления на наблюдателя на

должно хватить для того, чтобы разжечь гамма-

35-55 градусов, что делает компонент послесвече-

всплески с наблюдаемыми параметрами (Эйхлер и

ния практически не детектируемым на фоне яркой