ВВЕДЕНИЕ

Эрозия почв признана одной из самых серьезных угроз педосферы в планетарном масштабе [111]. Эрозия в значительной мере ухудшает свойства почв, перемещает почвенное вещество по различным элементам рельефа, нарушает сложившиеся функциональные связи между компонентами ландшафтов. В отличие от многих других процессов деградации почв, эрозия представляет собой направленный процесс, при котором плодородный почвенный слой утрачивается безвозвратно.

С середины ХХ в. в мире происходит активное изучение проявлений эрозии почв и способов ее снижения. В настоящее время накоплено достаточное количество отдельных публикаций. Систематизация разрозненных данных достаточно трудоемка. Тем не менее, обобщенные сведения представляют высокую ценность и приобретают особую актуальность в условиях изменения климата и социально-экономических перемен. В зарубежной литературе распространены обобщения исследований по эрозии почв [88, 89, 93, 99, 101]. В России количество литературных обзоров малочисленно, зачастую они проводятся на уровне района, области/республики [24, 31, 68, 87]. Некоторые обобщения встречаются во введениях к специализированным статьям и диссертациям, но не в виде предметно опубликованных работ, что затрудняет их поиск и использование для широкого круга исследователей.

Одной из наиболее эрозионно-опасных территорий России признана Среднерусская возвышенность [33, 49]. Высокая интенсивность денудации связана с расчлененным рельефом и высокой степенью сельскохозяйственного использования земель. Протягиваясь с севера на юг, Среднерусская возвышенность охватывает зону широколиственных лесов, лесостепь и степь с соответствующим изменением зональных типов и подтипов почв. Высокое разнообразие природных и антропогенных факторов обусловливает различный характер и интенсивность развития эрозионно-аккумулятивных процессов на данной территории. Обобщения литературных данных об эрозии почв на всей территории Среднерусской возвышенности в настоящее время отсутствуют.

Цель работы – сбор, анализ и обобщение литературной информации об эрозии почв на Среднерусской возвышенности, выявление пространственных региональных особенностей и трендов изменения этих процессов во времени.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Среднерусская возвышенность расположена в пределах Восточно-Европейской равнины от широтного отрезка долины р. Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. Площадь составляет ~480 000 км2 (длина около 1000 км, ширина до 500 км). Рельеф характеризуется как эрозионный: овражно-балочно-долинный, с густотой расчленения до 1.3–1.7 км на 1 км2 и глубиной от 50 до 100–150 м, местами развит карст. В целом на Среднерусской возвышенности преобладают черноземы типичные (Haplic Chernozems [102]), выщелоченные (Luvic Chernozems) и оподзоленные (Luvic Greyzemic Chernic Phaeozems), большую площадь занимают серые лесные (Luvic Retic Greyzemic Phaeozems) и дерново-подзолистые почвы (Albic Retisols). Возвышенность находится в области умеренно-континентального климата (Dfb согласно классификации Koppen-Geiger [113]) с теплым летом (+20…+25°С), мягкой зимой (–8…–15°С), среднее количество осадков 500–550 мм/год. Снежный покров сохраняется с декабря до начала марта, его высота не более 30–45 см. Климатические особенности способствуют развитию как ливневой, так и талой эрозии. Среднерусская возвышенность расположена в следующих административных субъектах Российской Федерации (РФ): полностью охватывает Тульскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области, частично включает территории Московской, Калужской, Брянской, Рязанской, Липецкой и Воронежской областей.

Основой базы данных стал литературный обзор эрозии почв в Белгородской области, проведенный ранее [31]. В дальнейшем площадь исследования была увеличена для всей Среднерусской возвышенности. Сбор информации проводили преимущественно в сети интернет. В основном, для русскоязычных изданий были использованы сайты: https://elibrary.ru и https://yandex.ru, а для англоязычных изданий https://www.researchgate.net, https://www.google.com, https://scholar.google.ru, в том числе базы данных международных индексов научного цитирования Scopus (https://www. scopus.com) и Web of Science (https://www.webofscience.com). Для исключения дублирования русскоязычных статей с их переводными версиями в анализе использовали только первоисточник (на русском языке).

Анализировали следующие поисковые запросы: “эрозия почв”, “темпы эрозии”, “смыв почвы”, “твердый смыв”, “объем смытой почвы”, “ливневый смыв”, “талый смыв”, “эрозионное событие”, “модели эрозии” с добавлением региональной привязки (Среднерусская возвышенность, Белгородская область, Тульская область, Курская область, Орловская область, Воронежская область).

Были просмотрены специализированные рубрики, посвященные “Эрозии, деградации и охране почв” в журналах “Почвоведение”, “Геоморфология”, “Земледелие”, “Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение”, “Вестник Московского Университета. Сер. 5. География”, труды “ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии”.

На этапе сбора данных уделяли пристальное внимание следующим критериям: проверка соответствия научных работ целям исследования, запись и извлечение информации для каждой соответствующей статьи.

База данных об эрозии почв на Среднерусской возвышенности обобщена в виде таблицы в программе Microsoft Excel. В таблицу занесена следующая информация: авторы и год выпуска статьи, полная ссылка на статью, год/период проведения исследования, положение объекта исследования (область, район, населенный пункт/привязка), описание объекта (масштаб исследования, площадь, тип почвы, угодье, наличие противоэрозионных мероприятий), данные об эрозии почв или эродированности почв (тип эрозии почв: общая, ливневая, талая), методы исследования (модели эрозии/эксперимент). При наличии в интернете открытого доступа публикации добавляли URL-ссылку на скачивание. В случае, когда сообщалось о применении нескольких методов или площадках исследования, создавали несколько отдельных строк записей в базе данных. Для удобства коллективного заполнения таблицы использовали онлайн ресурс Google. По завершению заполнения форм корректность и полнота информации была повторно проверена всеми участниками. Сводная таблица доступна в дополнительных материалах к статье (табл. S ).

Возможно, часть работ не была найдена в связи с несовершенством методики поиска. Тем не менее, представленный список демонстрирует публикации, которые в настоящее время наиболее доступны. В случае обнаружения литературы, не представленной в данном обзоре, авторы будут признательны читателям за дополнения, которые можно прислать по почте корреспондирующего автора.

Отметим, что в литературе имеются работы, опосредованно связанные с тематикой данного обзора: методические (в том числе по разработке и методике использования противоэрозионных мероприятий), концептуальные, а также репосты и обобщения почвенно-эрозионных обследований 1970–1980-х гг. и агрохимических обследований. В случае если в работе отсутствовали данные о темпах эрозии почв или новые (авторские) данные об эродированности почвенного покрова они не включались в анализ за исключением нескольких работ, относящихся к анализу факторов эрозии почв. Такие работы преимущественно приурочены к Белгородской области [35, 50, 51, 55, 62, 106]. В связи с многочисленностью не могли оставить их без внимания и отобрали наиболее репрезентативные для включения в данный обзор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Библиографический анализ. Исследования эрозии почв на Среднерусской возвышенности в основном опубликованы на русском языке (76%) в отечественных изданиях. Причем основная доля представлена в виде статей в журналах, а оставшаяся часть почти равномерно распределена на книги, материалы конференций и диссертации. В структуре опубликованных работ в журналах, наибольшее число приходится на профильные, высокорейтинговые (индексируются в ядре РИНЦ, а переводные версии статей – в Scopus и Web of Science) издания: “Почвоведение” (15 статей) [6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 30, 41, 42, 49, 52, 53, 66, 86] и “Геоморфология” (7 статей) [15, 29, 34, 44, 45, 56] (рис. 1). Остальные публикации равномерно распределены (по ~3% или 1 статье) в журналах агрономической и сельскохозяйственной направленности. В 90-х гг. XX в. результаты исследований начали появляться и в иностранных изданиях, но наибольшая их доля приходится на последнее десятилетие. 20% иностранных публикаций (4 шт.) приходится на тематический сборник “IOP Conference Series: Earth and Environmental Science” [94, 107, 117, 118], но встречаются работы и в журналах с высокими библиометрическими индексами, например: “Catena” [105], “Geomorphology” [112, 100 ] и “Geoderma” [95].

Количественные оценки эрозии почв на разных масштабных уровнях. В настоящей работе публикации условно разделены на три масштабных уровня в соответствии с площадью объектов исследования. К крупномасштабным отнесены исследования объектов площадью менее 10 тыс. га. Данные участки отображаются на детальных и крупномасштабных почвенных картах масштабом 1 : 10 000 и крупнее. К среднемасштабным отнесены исследования объектов площадью от 10 до 200 тыс. га. Такие участки изображаются на картах 1 : 50 000–1 : 100 000, что по меркам почвенной картографии относится к среднему масштабу. К мелкомасштабным отнесены исследования объектов площадью более 200 тыс. га.

Среди анализируемых работ наименьшую долю занимают исследования эрозии почв на Среднерусской возвышенности в мелком и среднем масштабе. В XX в. оценка деградации почв для такой обширной территории осуществлялась преимущественно на основе данных почвенно-эрозионных обследований, а в последние десятилетия с помощью эрозионных моделей. С укрупнением масштаба исследований возрастает и количество публикаций. Среднемасштабные исследования проводили с использованием более широкого арсенала методов, в частности почвенно-морфологическим, дешифрированием аэрофотоснимков и использованием ГИС, а также различных моделей эрозии. Наибольшее количество исследований выполнено в крупном масштабе. Данные работы характеризуются наиболее разнообразным набором методов исследований. Ниже приведем описание по каждому масштабу более подробно.

Мелкомасштабные оценки. Оценка степени деградации почв от эрозии на основе полевых работ по картографированию почвенного покрова была проведена по всей стране в 1970–1980-х гг. [22]. Доля эродированных земель от площади пашни в это время уже была очень высокой: в Белгородской области – 40.6%, в Орловской – 39.7%, в Тульской – 24.3%, в Курской – 22.6% [49, 63].

Согласно общероссийским оценкам на основе математических моделей водной эрозии почв [48], средние темпы эрозии почв в Тульской области составляют 7.1 т/(га год), в Орловской – 4.6, в Курской – 4.5, в Белгородской – 5.1. Согласно Почвенно-эрозионной карте России 1 : 5 000 000 [59], Тульская и Орловская области характеризуются темпами смыва 10–20 т/(га год), Курская и Белгородская в большей части находятся в диапазоне 5–10 т/(га год). Согласно [52], на европейской территории России потенциальные темпы эрозии распахиваемых почв на севере Тульской области оцениваются >25 т/(га год), а в остальной части 10–25 т/(га год); в Орловской и Курской областях преимущественно в диапазоне 10–25 т/(га год); в Белгородской области преобладают земли с темпами смыва >25 т/(га год). Согласно анализу данных растра темпов эрозии в планетарном масштабе [90], потери почв в Тульской области составляют 0.5 т/(га год), в Орловской – 0.6, в Курской – 0.8, в Белгородской – 0.7. Отметим, что в работе [90] представлены осредненные оценки для территории в целом, включающие сельскохозяйственные земли, а также овражно-балочную сеть, заповедники, селитебные территории и т.д. Отчетливо видны расхождения в оценках темпов эрозии почв, полученные разными авторами, которые обусловлены в первую очередь разными методами количественной оценки эрозии почв.

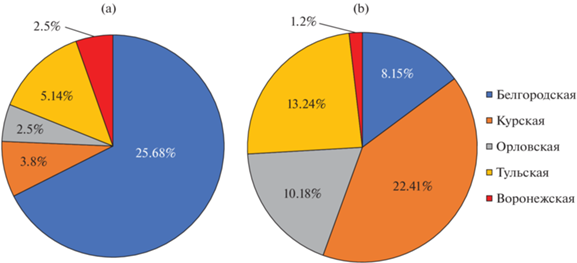

Среднемасштабные оценки. Наибольшее количество работ по среднемасштабным оценкам эрозионно-аккумулятивных процессов приходится на Белгородскую область (рис. 2а). Исследования проведены в следующих районах: Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Грайворонском, Красногвардейском, Новооскольском, Прохоровском, Ровеньском. Большинство работ было направлено на изучение общей эрозии на пашне или эродируемости почв (черноземов типичных, обыкновенных, южных (Calcic Chernozems [102]) и выщелоченных) в регионе. Согласно оценкам авторов, темпы эрозионно-аккумулятивных процессов в области варьируют в пределах от 1.3 до 21.5 т/(га год) и до 70% пашни эродировано [35, 47, 50, 51, 54, 62, 65, 67, 70–72, 78, 79, 91, 92, 104, 106–110, 116–118]. Стоит отметить, что во всех работах учтен только суммарный смыв или только ливневая эрозия почв. Немногочисленные среднемасштабные работы в Курской области проведены на основе эрозионного моделирования. Среднемноголетние темпы эрозии почв по мнению разных авторов варьируют от 4.2 [36] до 8–12 т/(га год) [64] в различных частях Курской области, а в целом по области составляют 1–2.5 мм/год [76]. В Орловской области была изучена эрозия на распахиваемых серых лесных почвах всего в двух районах (Орловском и Кромском) путем дешифрирования снимков, радиоцезиевым [82] и почвенно-морфологическим методами [57]. Темпы эрозии почв, согласно почвенно-морфологическому методу по сравнению с радиоцезиевым, показали меньшие значения (4.1–17.8 против 28.8–63.8 т/(га год)). В Тульской области в среднем масштабе был изучен только Плавский район [14, 43, 100] с использованием эрозионных моделей и радиоцезиевого метода. Темпы эрозионно-аккумулятивных процессов составили 2–8 т/(га год). Стоит отметить, что радиоцезиевый метод при среднемасштабных оценках эрозии почв в вышеупомянутых работах зачастую применяли для дополнительной верификации результатов. По части Воронежской области в пределах Среднерусской возвышенности встретилась единственная работа в среднем масштабе [53], выполненная в бассейне р. Ведуги на черноземах типичных и выщелоченных в условиях пара. Результаты исследований и расчеты по эрозионной модели (USLE и ГГИ в модификации Ларионова) показали, что наблюдается сокращение площадей распахиваемых склонов на 3.8%, со значениями темпов смыва почв до 5 т/(га год), но происходит увеличение доли пахотных земель, на которых смыв превышает 50 т/(га год).

Рис. 2.

Распределение (количество (шт.) и доля (%)) работ по субъектам РФ в границах Среднерусской возвышенности: среднемасштабные (a) и крупномасштабные (b) исследования.

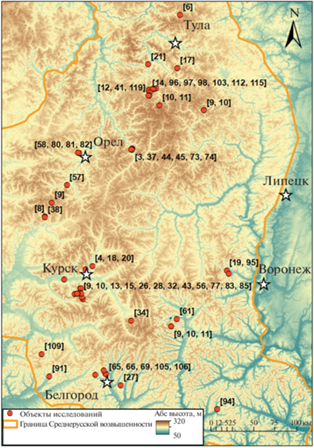

Крупномасштабные оценки. Исследования по административным единицам (субъектам РФ) выполнены равномерно (рис. 2b) и пропорционально доли/площади каждой области. Большинство крупномасштабных исследований проведено по линии главного водораздела Среднерусской возвышенности (рис. 3). В основном, исследования проводили вблизи от крупных городов или населенных пунктов, а также они приурочены к автомагистралям и асфальтовым/грунтовым дорогам. Наибольшее количество работ (21%) приурочено к г. Курск и его окраинам (до 30 км). Исследования на данной территории выполнены рядом авторов [4, 7, 13, 15, 19, 20, 28, 32, 43, 56, 77, 83, 85] и покрывают большой временной интервал (1974–2020 гг.), что, вероятно, обусловлено близостью научно-исследовательской базы Института Географии РАН. Эти исследования выполняли преимущественно на основе натурных наблюдений, а в последние годы с использованием моделей эрозии. Также большое количество исследований (17% от всех крупномасштабных работ) выполнено в Плавском районе Тульской области. В основном их проводили коллективы авторов под руководством либо с участием В.Н. Голосова на основе применения радиоцезиевого метода, который на данной территории особенно актуален из-за наличия “Плавского радиоактивного пятна”, образованного вследствие аварии на Чернобыльской АЭС [5, 14, 16, 21, 96–98, 100, 103, 112, 115, 119]. Еще одна группа исследований (13% от крупномасштабных работ) приурочена к г. Белгород [46, 65, 66, 69, 105, 106]. Процессы эрозии здесь изучали с использованием почвенно-морфологического метода и ГИС. Стоит отметить локальную группу исследований (10% от крупномасштабных работ), выполненных в Орловской области на стоковых площадках Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной станции им. А.С. Козменко (ЗАГЛОС). Исследования на станции проводили с 1950-х гг. видные ученые-эрозиоведы (А.С. Козменко, Г.П. Сурмач, А.Т. Барабанов и др.) [3, 37, 73, 74, 86], к сожалению с 2007 г. отмечается уменьшение исследовательской/публикационной активности. Остальные исследования (39%) разрознены и встречаются единично в северной, юго-западной и юго-восточной части Среднерусской возвышенности, причем работы ранних лет по изучению эрозии выполнены на основе натурных наблюдений, а последние – в большей степени с использованием ГИС и моделей эрозии [58, 80, 81]. Для крупномасштабных исследований была выявлена отличительная положительная особенность – использование различных (в том числе комбинации) методов оценки, как общей эрозии, так и с разделением на талую и ливневую. В целом, значения и оценки темпов эрозии тут несколько ниже мелко- и среднемасштабных исследований и не превышают 30 т/(га год).

Рис. 3.

Местоположение детальных и крупномасштабных объектов изучения эрозии почв в пределах Среднерусской возвышенности (нумерация соответствует списку литературы).

Изменения эрозии почв во времени. Данные работы малочисленны, а исследования такого рода на Среднерусской возвышенности единичные и почти не обобщены. Важно отметить, что результаты таких исследований, в особенности мониторинговых наблюдений: охватывают короткий или прерывистый период исследований; проведены на определенных типах почв, угодьях и уклонах; имеют слабую географическую распространенность; характеризуются малым количеством исследований, в частности на фоне продолжающегося (с 1990 г.) сокращения сети гидропостов, почвенных стационаров и водно-балансовых станций. Тем не менее, проведенный анализ свидетельствует о наличии направленного тренда снижения суммарной эрозии почв в целом на Среднерусской возвышенности, однако он проявился в разной степени для различных ее частей. Найденные публикации об изменении эрозии почв во времени были разделены по методам на три группы: мониторинговые наблюдения, полевые оценки и расчеты по моделям эрозии почв.

Мониторинговые наблюдения. Наиболее систематически наблюдения за талым стоком проводили на территории Орловской области на Новосильской ЗАГЛОС, в Курской области на Стационарах Института географии РАН (Опытное хозяйство Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии, Курская зональная опытно-мелиоративная станция), в Белгородской области на Опытном поле Центрально-Черноземного филиала Всероссийского научно-исследовательского института Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, в Тульской области на Гидрологическом стационаре Почвенного института им. В.В. Докучаева в период 1960–1980 гг.

Впервые мониторинговые наблюдения на территории Среднерусской возвышенности начали в Орловской области на Новосильской ЗАГЛОС (бассейн р. Зуши, серые лесные почвы) еще в 1923 г. под руководством А.С. Козменко [37]. Они были приостановлены из-за начала Великой Отечественной войны в 1941 г., возобновлены в 1958 г. [73, 74] и продолжаются до сих пор (последние данные за 2016 г.) с небольшими перерывами.

Результаты, полученные до Великой Отечественной войны, не были дифференцированы по отдельным видам пашни (зябь/уплотненная пашня). В довоенный период, вследствие более мелкой пахоты, а также небольшого мелиоративного влияния еще молодых лесонасаждений средние значения весеннего стока были значительно выше [73]. До войны (с 1937 по 1940 г.) также изучались условия формирования и показатели стока на оподзоленном тяжелосуглинистом черноземе Орловской области (Моховское опытное лесничество) [84].

Регулярные мониторинговые исследования в Курской области [1, 13, 19, 23, 32, 56, 85, 86] показали, что сток, формирующийся на черноземах (оподзоленных и/или выщелоченных), намного слабее, чем на серых лесных почвах, особенно на полях с зяблевой пахотой. Это объясняется более благоприятными водно-физическими свойствами черноземов, а в более южных районах также и большей сухостью климата.

Мониторинговые наблюдения свидетельствуют о значительном изменении величины талого стока и, как следствие, эрозии почв при снеготаянии. Обобщенные данные по ЗАГЛОС [2] за период 1959–2016 гг. показали, что поверхностный сток на серых лесных почвах в значительной степени изменяется по годам, и наблюдается явная тенденция его устойчивого уменьшения, особенно в последнее время. В период с 1975 по 2000 гг. сток происходил регулярно (повторяемость бессточных лет – раз в три года). С начала 2000-х гг. и по 2016 г. сток талых вод наблюдался только однажды в 2003 г.

Основная причина современных изменений весеннего стока на водосборах – изменение метеорологических условий, выражающееся в первую очередь в повышении температуры воздуха в холодный период года (с ноября по март). Если судить по данным метеостанции Поныри (Курская область, Поныровский район) в лесостепи, температура воздуха за последние декады (1981–2015 гг.) увеличилась в среднем на 1.2–1.4°С (по сравнению с периодом до 1981 г.); значительно уменьшилась глубина промерзания почвогрунтов зоны аэрации (в 2 раза), участились оттепели. В то же время осадки за весь холодный период, зафиксированные на метеостанциях, изменились по территории Русской равнины не столь однозначно. Они уменьшились на 1.5–8% в Новосильком районе Орловской области [40].

Полевые оценки. В работе [16] на типичных склонах различных частей лесостепной зоны Среднерусской возвышенности, расположенных в Тульской, Курской и Белгородской областях, были выявлены пространственно-временные особенности перераспределения наносов на основе использования метода разновозрастных трассеров (магнитного и радиоцезиевого). Выявлен отчетливый тренд уменьшения интенсивности смыва почв в последние 20–25 лет по сравнению со средними темпами за последний 140–150-летний период распашки.

В работе [25] использовано пять методов оценок эрозионно-аккумулятивных процессов на противоположных склонах ключевого участка в Курской области. Почвенно-морфологический метод характеризовал период 1857–2007 гг., метод магнитного трассера – 1868–2007 гг., метод радиоцезиевого трассера – 1986–2007 гг., физико-статистическая модель – 1950–1990 гг., модель LISEM 1950–1980 гг. Результаты оценок эрозионно-аккумулятивных процессов, полученные разными методами существенно различались, при этом была выявлена неплохая сходимость внутри двух групп методов. Первая группа методов – почвенно-морфологический и магнитного трассера дает оценки за длительные периоды времени 140–150 лет. Вторая группа (радиоцезиевый метод и эрозионные модели) оценивает среднесрочные периоды за 20–40 лет. Внутри этих групп темпы эрозии и аккумуляции, доля внутрисклоновой аккумуляции наносов, расчетные эрозионные потери наиболее близки между собой. Помимо количественных показателей выявлено значительное сходство эрозионно-аккумулятивных кривых, характеризующих пространственные проявления смыва и намыва почвенного вещества.

Несколько иной подход использован в работе [27]. На основе одного метода (магнитного трассера) были проведены сравнительно-географические сопоставления темпов эрозии почв на склонах с различной длительностью сельскохозяйственного использования в Белгородской области. Выявлено уменьшение среднегодовой скорости эрозии почв и аккумуляции наносов на относительно молодых пашнях (100-летнего использования) по сравнению со староосвоенными территориями (150-летнего использования). Этот эффект проявился как для южных, так и для катен северных склонов.

Следует учитывать, что каждый из методов имеет свои недостатки, поэтому при оценках перераспределения наносов на склонах предпочтительнее одновременно использовать несколько методов во избежание грубых ошибок.

Таким образом, имеющиеся литературные данные полевых оценок эрозионно-аккумулятивных процессов свидетельствуют, что, начиная с 1980-х гг., формируется вероятный тренд уменьшения темпов эрозии почв на Среднерусской возвышенности в связи с потеплением климата и резким сокращением поверхностного стока в период весеннего снеготаяния, а также возможным изменением состава сельскохозяйственных культур. Авторы отмечают, что в дальнейших исследованиях следует обратить особое внимание на изучение вклада экстремальных эрозионных событий в среднемноголетние темпы смыва почв, поскольку флуктуации, вызванные экстремальными событиями, потенциально могут “маскировать” динамические тренды, оцениваемые за средне- и долгосрочные периоды [25].

Модельные расчеты. Согласно литературным данным, в настоящее время на Среднерусской возвышенности отмечаются противоречивые тренды изменения интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов под влиянием социально-экономических преобразований в АПК и изменения климата. В северной части Среднерусской возвышенности, в Тульской области, площадь распахиваемых земель сократилась почти вдвое, что оказало влияние на снижение эрозии почв, так как выведенные из оборота земли быстро зарастают естественной растительностью, которая защищает почву от смыва. За счет потепления климата участились зимние оттепели, а глубина промерзания почвы резко уменьшилась, что привело к сокращению талого стока и эрозии почв в период весеннего снеготаяния [2]. Аналогичные результаты по снижению эрозии почв при снеготаянии отмечены в Предуралье [39] и на юге западной Сибири [114]. Объемы смываемой почвы в Тульской области за последние три десятилетия снизились на 51.5% относительно 1980-х гг., согласно оценкам по математическим моделям [48]. Данный тренд сокращения эрозии почв характерен в целом для Нечерноземья.

С 1980 г. по 2012–2014 гг. в центральной части Среднерусской возвышенности, в Орловской и Курской областях, сокращение площади обрабатываемой пашни было относительно небольшим (18.2% в Орловской области и 15.6% в Курской области), как и снижение эрозионных потерь (16.6 и 14.2%). При этом изменение состава севооборотов привело даже к некоторому увеличению современных темпов эрозии почв на обрабатываемых в настоящее время землях [49]. За этот же период в южной части Среднерусской возвышенности, в Белгородской области, площадь обрабатываемой пашни сократилась лишь на 6.2%, а темпы эрозионных потерь снизились на 9.5% [49]. В последние годы в центральной и южной частях Среднерусской возвышенности происходит расширение площадей посевов сои, кукурузы, свеклы и других пропашных культур (https://rosstat.gov.ru), что способствует увеличению темпов эрозии почв. Важно отметить, что количество осадков и интенсивность их выпадения в лесостепи европейской территории России увеличивается, таким образом, возрастают риски возникновения сильных эрозионных событий, сопровождающихся значительным ливневым смывом почв. Данные тенденции проявляются пока в небольшой степени, однако их возможное развитие в средней и долгосрочной перспективе может привести к существенной интенсификации эрозионной деградации почв в данном регионе [49].

Количественные оценки эрозии почв разных механизмов формирования. Наибольшее количество исследований посвящено оценкам суммарной среднемноголетней эрозии почв (41 публикация, 45%). В данных работах использовали различные методы: почвенно-морфологический, радиоцезиевый и магнитных трассеров, анализа космических снимков, а также математического моделирования эрозии почв. В ряде работ (9 публикаций, 9%) одновременно использовали комплекс методов оценок эрозии почв. Отметим, что большая часть работ по оценкам суммарного смыва была проведена с применением математического моделирования эрозии (28 публикаций, 30%). При этом каждая третья работа с использованием моделей эрозии (10 публикаций, 10%) была проведена в сочетании с другими методами, и данные моделирования эрозии почв сопоставлены с оценками полевыми методами.

Значительная часть работ посвящена исследованиям талого смыва (17 публикаций, 18%). В основном это мониторинговые наблюдения, а также натурные наблюдения за формированием линейных эрозионных форм (водороин) в период весеннего снеготаяния.

Очень мало работ посвящено оценкам ливневой эрозии (4 публикации), что объяснимо сложностью организации таких исследований. В частности, две работы посвящены натурным наблюдениям [14, 44], другие – эксперименту по дождеванию [77] и разработке модели дождевого стока [75].

Обобщения по сравнению интенсивности талого и ливневого смыва почти отсутствуют в литературе. В работе [14] обобщенные данные для серых лесных почв и черноземов в Курской, Орловской и Воронежской областях показывают, что среднемноголетние величины смыва с зяби и озимых наиболее типичных агрофонов на период снеготаяния, сравнительно невелики и примерно в 5 раз ниже темпов ливневого смыва (0.75 против 3.5 т/га).

Отметим, что не удалось обнаружить ни одной публикации, посвященной механической и ветровой эрозии почв на Среднерусской возвышенности. Очевидно, что данные виды эрозии должны давать некоторый вклад в перераспределение почвенного вещества на склонах Среднерусской возвышенности и данный научный “пробел” требует внимания исследователей.

На фоне работ, посвященных исследованиям процесса эрозии почв, относительно небольшую долю занимают публикации, посвященные оценкам эродированности почвенного покрова (16 публикаций, 17%). Данные работы преимущественно проведены на основе применения почвенно-морфологического метода [4, 41, 71] в сочетании с использованием ГИС [35, 46, 54, 62, 65, 78, 79, 94, 108], данных дистанционного зондирования Земли [47, 107], а также математического моделирования эрозии [30, 36].

Эрозия почв в разных условиях землепользования. Почти все исследования эрозии почв были проведены на пашне. В редких случаях (10 публикаций, 10%) анализировали “разноугодья”, как правило, малые водосборы, включающие как пашню, так и нераспахиваемые борта и днища овражно-балочной сети. Исследования эрозии почв в различных условиях землепользования представлены в единичных работах [10, 11]. Отметим несколько специфических исследований эрозии почв: на пойме (1 публикация, 1%) [21], в садах (1 публикация, 1% [60]), а также на отвалах (3 публикации, 3%). Актуальность исследований эрозии почв отвалов связана с наличием железорудного бассейна Курской магнитной аномалии на территории Среднерусской возвышенности. Исследования разных авторов свидетельствуют о высоких темпах эрозии почв отвалов 2–65 т/(га год) [38, 61]. В некоторых случаях возможно формирование эрозии селевого типа [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среднерусская возвышенность в целом характеризуется высокими темпами эрозии почв в связи с расчлененным рельефом и высокой степенью сельскохозяйственного использования земель. К настоящему моменту по данному вопросу опубликовано более ста работ. Изучение эрозии почв на Среднерусской возвышенности проводилось в разном масштабе и с использованием различных методов. Отмечается отсутствие единой для Среднерусской возвышенности концепции исследований. Полученные результаты практически не обобщены в литературе.

В ходе анализа выявлен сильный “перевес” исследований на ключевых участках в детальном и крупном масштабе над средне- и мелкомасштабными исследованиями. Крупномасштабные исследования относительно равномерно распределены по областям, однако преимущественно приурочены к главному водоразделу, а также к крупным населенным пунктам. Среднемаcштабные оценки эрозии почв и эродированности почвенного покрова в основном проведены в Белгородской области.

Данные об изменениях эрозии почв во времени очень малочисленны и также практически не обобщены. Тем не менее, выявляется тренд снижения суммарной эрозии почв за счет сокращения площади пашни (в особенности в северной части Среднерусской возвышенности) и климатических изменений (сокращения талого стока и смыва почв в весенний период) в последние десятилетия.

Исследования проведены преимущественно на пашне и слабо охватывают другие виды землепользования. В основном работы направлены на оценку суммарной среднемноголетней эрозии почв. Обнаружено очень мало работ по оценкам ливневой эрозии, а также отсутствие работ по механической и ветровой эрозии почв. В проанализированных исследованиях акцент смещен на изучение процесса эрозии почв, в то время как “результат” – эродированность почвенного покрова, изучен в меньшей степени.