РАДИОХИМИЯ, 2023, том 65, № 3, с. 234-239

УДК 621.039.59

«ГОРЯЧИЙ» ТЕСТ РАЗДЕЛЕНИЯ

АМЕРИЦИЯ И КЮРИЯ МЕТОДОМ ВЫТЕСНИТЕЛЬНОЙ

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ1

© 2023 г. В. Л. Виданова, б, *, П. В. Парабинб, Г. Л. Гуровб,

С. С. Широковб, А. Ю. Шадринб

а АО «Прорыв», 107140, Москва, Малая Красносельская ул., д. 2/8, корп. 7

б Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов

им. акад. А.А. Бочвара, 123098, Москва, ул. Рогова, д. 5а

*e-mail: vvl@proryv2020.ru

Поступила в редакцию 28.12.2022, после доработки 24.01.2023, принята к публикации 25.01.2023

На установке ВНИИНМ в рамках работ проекта «Прорыв» в области фракционирования проведена

проверка сорбционно-хроматографической технологии выделения 244Сm и 241,243Аm с использованием

сульфокатионита СПС SAC (8%)-50 (производства ООО «Техносорбент»). Для проведения процесса

был взят концентрат оксидов РЗЭ-ТПЭ от переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

ВВЭР-1000 на ПО «Маяк». В результате работы за один цикл получено 1.39 г Am с чистотой более

99.9%. Объединенная фракция Сm содержала 36.4 мг Am (около 2.6% от исходного). Количество Am в

фракциях, содержащих также Eu или Cm, не превышало 4% от его исходного количества.

Ключевые слова: америций, кюрий, разделение, высокоэффективная жидкостная хроматография,

сульфокатионит, фракционирование.

DOI: 10.31857/S0033831123030048, EDN: ENRFDS

ВВЕДЕНИЕ

эксперимент по проверке двухстадийной техноло-

гии выделения трансплутониевых элементов (ТПЭ)

В процессе эксплуатации энергетических ядер-

методом вытеснительной комплексообразователь-

ных реакторов на быстрых нейтронах существует

ной хроматографии (ВКХ) с использованием суль-

возможность дожигания Am, что позволяет сокра-

фокатионитов с зернением не ниже 220 мкм [4].

тить объемы радиоактивных отходов, подлежащих

При разделении больших количеств радиоактив-

геологической изоляции. Для выделения Am из

ных РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ дозы, получаемые

отработавшего ядерного топлива наиболее изу-

сорбентом и элюентом, достигают значительных

ченным и проверенным является метод вытесни-

величин, при этом ухудшается эффективность хро-

тельной комплексообразовательной хроматогра-

матографического процесса. Для уменьшения влия-

фии [1]. Данный метод был разработан Спеддин-

ния радиационного облучения на процесс разделе-

гом в 1950-х гг. и первоначально предназначался

ния необходимо увеличение скорости элюирования

для разделения природных редкоземельных элемен-

и уменьшение размеров зерна сорбента, что неиз-

тов (РЗЭ) [2]. В 1960-х гг. Уилрайт начал применять

бежно приведет к возрастанию гидравлического со-

этот метод для выделения прометия и разделения

противления. Таким образом, речь идет о переходе

радиоактивных элементов, в том числе минорных

к высокоэффективной жидкостной хроматографии

актинидов (МА) [3]. В рамках реализации проекта

(ВЭЖХ). Метод ВЭЖХ начал применяться в Са-

«Прорыв» на ПО «Маяк» проведен укрупненный

ванна-Ривер (США) Хейлом и Лавом [1, 5-7]. Для

-------------

промышленного разделения РЗЭ и ТПЭ использо-

1 По материалам доклада на Х Российской конференции с меж-

валась установка, состоящая из четырех колонн вы-

дународным участием «Радиохимия-2022» (Санкт-Петербург,

26-30 сентября 2022 г.)

сотой 120 см и внутренним диаметром 10, 7.5, 5.0 и

234

«ГОРЯЧИЙ» ТЕСТ РАЗДЕЛЕНИЯАМЕРИЦИЯ И КЮРИЯ

235

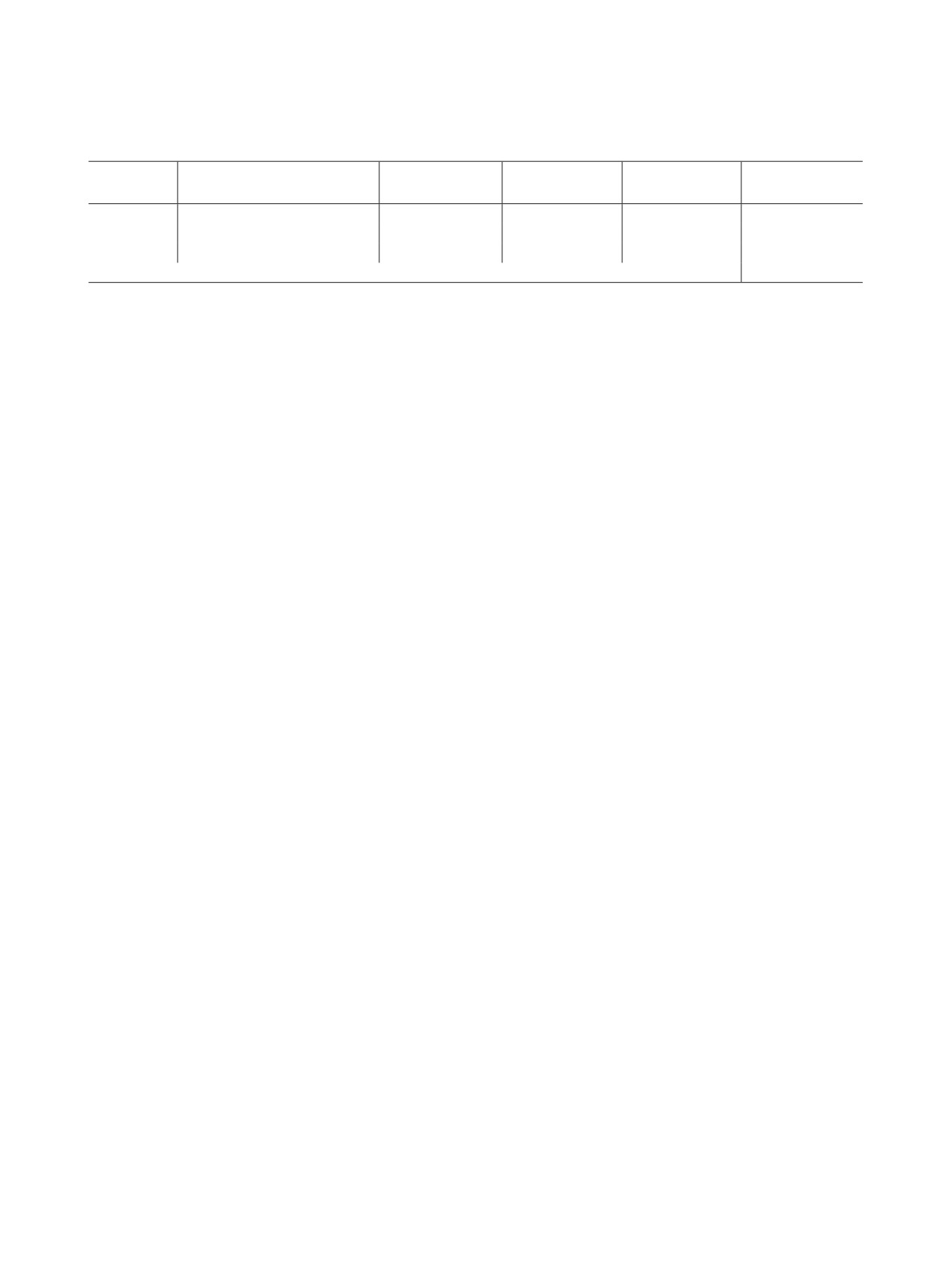

Таблица 1. Характеристики колонн

Объем колонны

№ колонны

Назначение колонны

Высота (Н), см

Диаметр (d), см

Сечение (S), см2

(V), мл

1

Сорбционно-разделительная

100

1.20

1.13

113.0

2

Разделительная

100

0.7

0.38

38.5

3

Разделительная

100

0.3

0.07

7.1

Всего

158.6

2.5 см. Разделение проводилось на сульфокатионите

используется для сорбции смеси разделяемых ме-

Dowex 50 × 8 зернением 35-70 мкм (200-400 меш)

таллов, в последующих колоннах происходит раз-

в Zn2+-, Cu2+- или Ni2+-форме элюентом, содержа-

деление компонентов смеси в процессе элюирова-

щим 0.05 моль/л диэтилентриаминпентауксусной

ния. Все колонки имеют одинаковую высоту. Се-

кислоты (ДТПА) при 70-93°С. Максимальное

чение для каждой последующей колонки сокраща-

давление около 60 атм при скорости элюирования

ется по сравнению с предыдущей. Каждая колонка

16-20 см/(мин·см2) наблюдалось только на по-

снабжена греющей рубашкой, а также штуцерами

следней колонне. За 50 циклов работы, на каждый

ввода/вывода растворов и загрузки/выгрузки сор-

из которых требовалось не более 16 ч, было выде-

бента. Характеристики колонн приведены в табл. 1.

лено 3 кг 244Cm, 1.3 кг 243Am и 3 г 252Cf. В НИИАР

Растворы подавали в колоны плунжерным насосом

в 1970-х гг. с использованием ВЭЖХ былo прове-

Jetchrom SSD series II с регулировкой расхода от 0

дено два опыта по разделению кюрия и америция

до 40 мл/мин. Давление автоматического отключе-

при давлении около 60 атм [8]. Установка состояла

ния подачи устанавливали на уровне 110 атм.

из четырех колонн, выполненных из нержавеющей

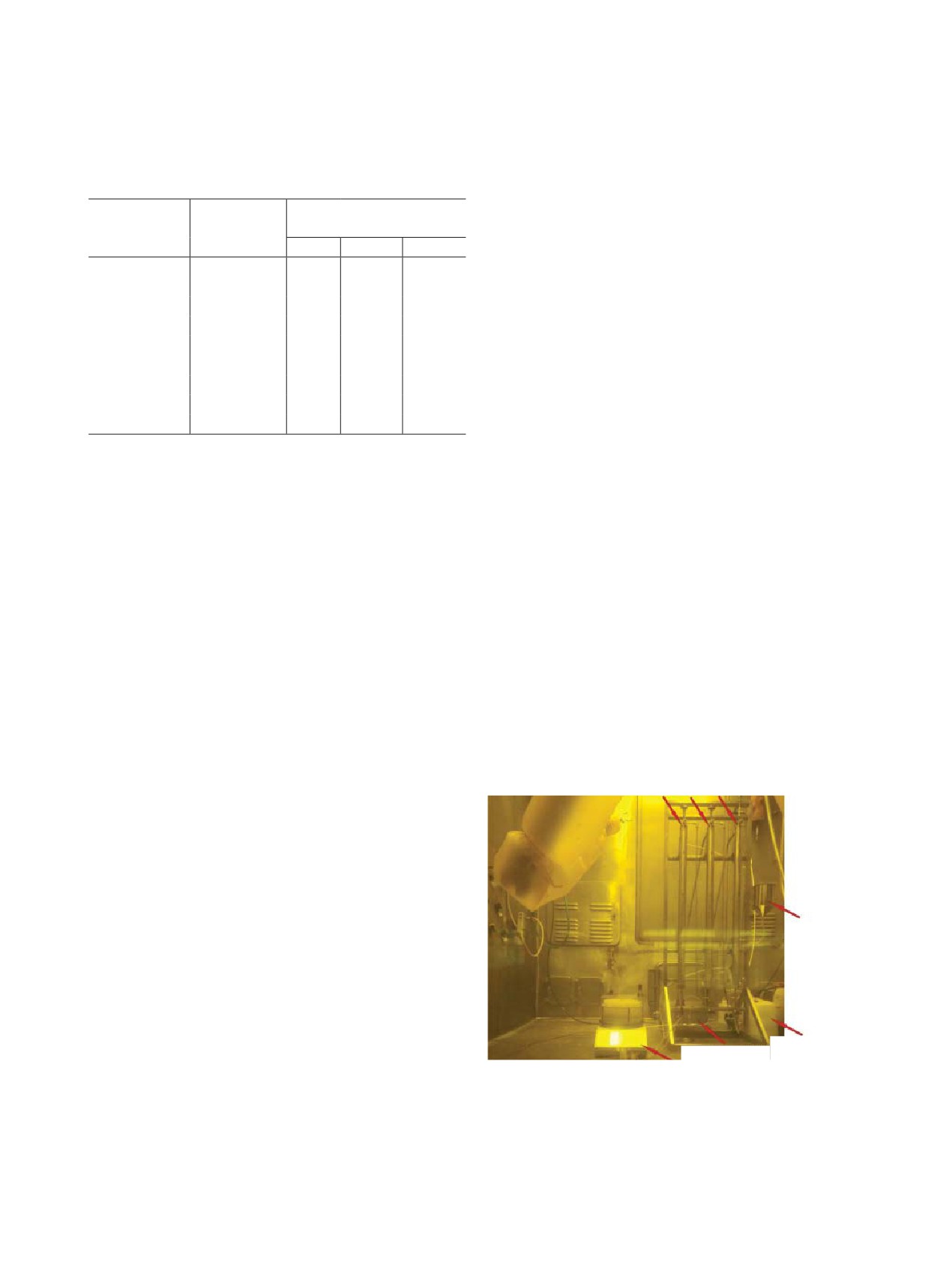

Для условий «горячей камеры» сорбционно-хро-

стали, высотой 70 см и диаметром 6, 4, 2 и 1 мм

матографическая установка была смонтирована на

соответственно. Колонны заполнялись катионитом

единой раме, при этом для возможности дистанци-

Dowex 50 × 8 зернения 35-70 мкм (200-400 меш) в

онного управления все электронные компоненты

Н+-форме. Элюирование осуществляли раствором

были вынесены в рабочую зону операторской. Вид

0.025 моль/л ДТПА и 0.01 моль/л лимонной кисло-

установки, размещенной в «горячей камере», при-

ты при рН 7.8 и температуре 70-80°С со скоростью

веден на рис. 2. Контроль процесса осуществляли

20 мл/(мин·см2). При разделении смеси, содержа-

по объемным расходам реагентов на входе в уста-

щей 316 мг Am и 26 мг Cm, было выделено 189 мг

новку. Переключение между колоннами осущест-

Am с выходом 60% и чистотой 99.7% по отноше-

вляли по заранее рассчитанной программе. Сбор

нию к Cm.

фракций осуществляли автоматическим коллекто-

Для подтверждения проектных решений, зало-

ром фракций, состоящим из 100 позиций.

женных в модуль переработки опытно-демонстра-

Активность радионуклидов в образцах опре-

ционного энергокомплекса (МП ОДЭК) с реактором

деляли гамма-спектрометрическим методом с ис-

БРЕСТ-300-ОД, во ВНИИНМ была спроектирова-

пользованием гамма-спектрометра с блоком детек-

на и изготовлена сорбционно-хроматографическая

установка ВЭЖХ, предназначенная для работы в

тирования на основе коаксиального HPGe-детекто-

ра (детектора из германия высокой чистоты) типа

условиях «горячей» камеры.

GC7020 Canberra с обработкой спектров программ-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ным пакетом Genie-2000 c LabSOCS.

Используемое оборудование

Подготовка сорбента и загрузка колонн

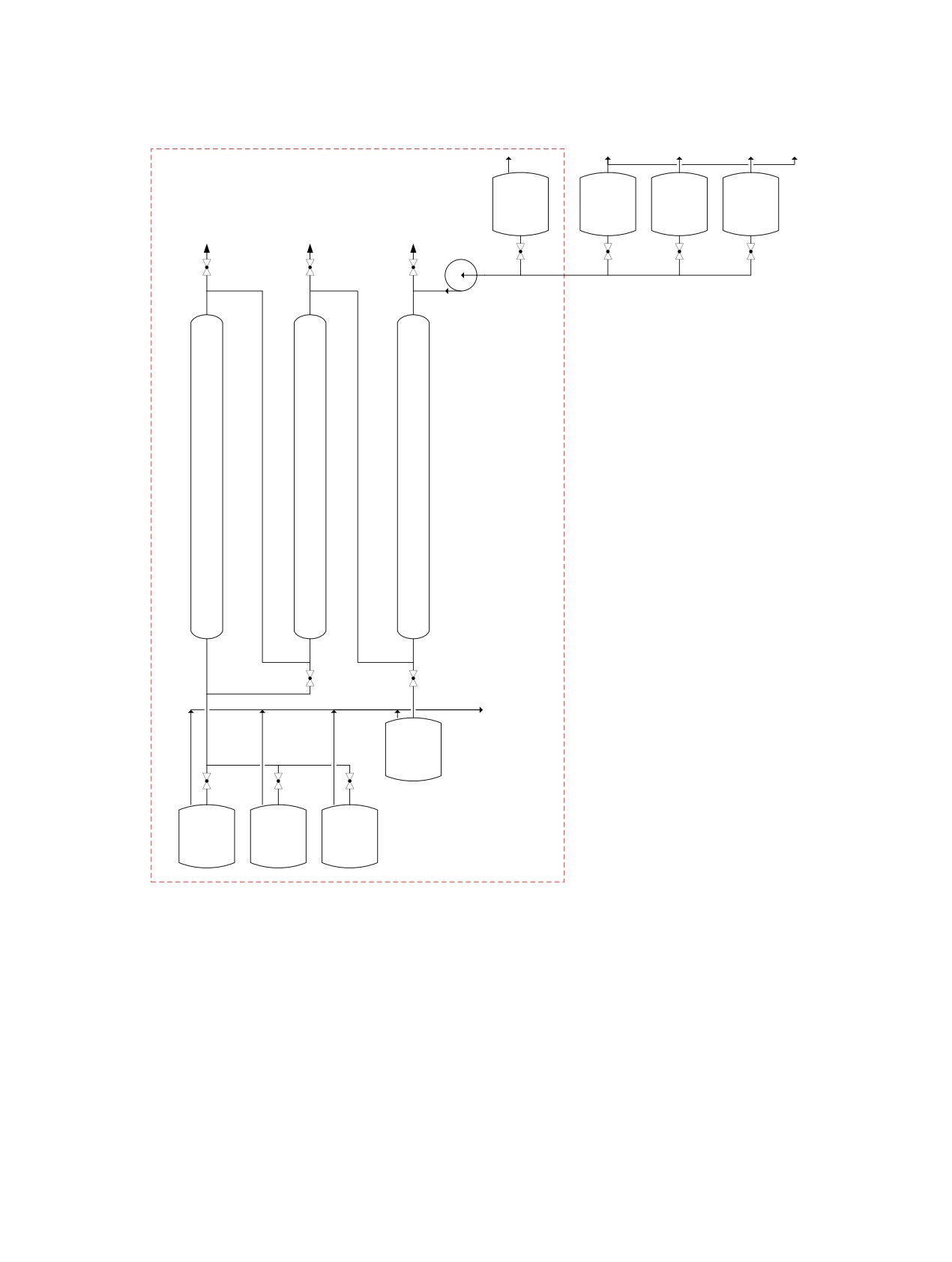

Принципиальная схема установки ВЭЖХ для

В работе использовали монодисперсный сульфо-

разделения Am-Cm приведена на рис. 1. Установ-

катионит производства ООО «Техносорбент» (Рос-

ка включает три последовательно установленные

сия) марки СПС SAC (8%)-50, являющегося анало-

колонки, заполненные сорбентом. Первая колонка

гом смолы Dowex 50 × 8 200-400 зернением 50 мкм

РАДИОХИМИЯ том 65 № 3 2023

236

ВИДАНОВ и др.

ɋɞɭɜɤɚ

ɋɞɭɜɤɚ

ȽɄ

ɂɫɯɨɞɧɵɣ

ɗɥɸɷɧɬ

H2O

HNO

ɪɪ

ȾɌɉȺ

ȼɵɝɪɭɡɤɚ ɫɨɪɛɟɧɬɚ

Ʉ

Ʉ

Ʉ

ɋɞɭɜɤɚ

Ɏɢɥɶɬɪɚɬ

ɩɪɨɦɵɜɤɚ

Ⱦɟɫɨɪɛɚɬ

ɗɥɸɚɬ

ɗɥɸɚɬ

ɊɁɗ

Ɍɉɗ

[H+]

ɩɪɨɦɵɜɤɚ

Рис. 1. Принципиальная схема установки сорбционно-хроматографического выделения фракции ТПЭ.

с коэффициентом однородности 1.03. Содержание

Подготовленный таким образом сорбент в виде

дивинилбензола (сшивающего агента) составляет

водной суспензии загружали в хроматографиче-

8%. Перед началом испытаний сорбент последо-

скую установку.

вательно промывали 10 колоночными объемами

(к.о.) 3%-ного раствора NaOH для удаления орга-

Определение гидродинамических

нических примесей, 2 к.о. дистиллированной воды,

параметров установки

10 к.о. 3-4 моль/л HNO3. Затем сорбент промывали

дистиллированной водой до нейтральной реакции

Гидродинамические параметры установки опре-

фильтрата. Полная обменная емкость подготовлен-

деляли по следующей методике. Сорбционные ко-

ного сорбента составила 4.8 г-экв/кг (2.4 г-экв/л).

лонны 1, 2 и 3 заполняли рассчитанным количе-

РАДИОХИМИЯ том 65 № 3 2023

«ГОРЯЧИЙ» ТЕСТ РАЗДЕЛЕНИЯАМЕРИЦИЯ И КЮРИЯ

237

Таблица 2. Гидравлическое сопротивление установки

ляемую смесь сорбировали на первой колонне.

при различных температурах при последовательном под-

Затем проводили элюирование раствором 20 г/л

ключении одной (1), двух (1+2) и трех (1+2+3) колонн

(0.05 моль/л) ДТПА, рН 6.8 при температуре 75°C.

Гидравлическое

Температура

Расход воды,

Контроль процесса осуществляли с помощью про-

сопротивление, атм

воды, °С

мл/мин

точного pH-метра и выносного оптического зонда,

1

1+2

1+2+3

помещенного в проточную ячейку. Переключение

30

1.41

0.7

3.1

17.6

колонн проводили при появлении проскока Ho в

7.69

4.5

15.5

100.5

фильтратах предыдущей колонны. По полученным

22.61

12.1

43.2

>110

результатам рассчитывали скорость движения по-

45

1.41

0.4

1.6

14

7.69

3.5

11.2

73.1

лосы разделяемых металлов и высоту эквивалент-

22.61

10.2

32.3

>110

ной теоретической тарелки (ВЭТТ) [10], представ-

75

1.41

0.2

1.4

10.5

лены в табл. 3.

7.69

2.4

8.5

56.6

22.61

8.3

24.3

>110

Хроматографическое разделение Am-Cm-РЗЭ

ством сорбента (табл. 1) и пропускали через них

Для экспериментальной проверки сорбцион-

дистиллированную воду температуре 30, 45 и 75°С

но-хроматографического процесса разделения Am,

с расходом 22.61, 7.69 и 1.41 мл/мин, что соответ-

Cm и осколочных РЗЭ использовали концентрат

ствовало скорости 20 мл/(мин·см2) для колонн 1, 2

ТПЭ, полученный из раствора от переработки ОЯТ

и 3 соответственно. В процессе испытаний при по-

ВВЭР-1000 на ПО «Маяк». Основные характери-

мощи встроенного манометра насоса Jetchrom SSD

стики концентрата (по паспорту): масса 3.45 г; мас-

series II измеряли гидравлическое сопротивление

совая доля 241Am, 243Am 41%; массовая доля 244Сm

системы при последовательном подключении од-

3.7%.

ной, двух и трех колонн. Полученные результаты

Отдельный входной анализ осколочных РЗЭ в

приведены в табл. 2.

препарате не проводили из-за чрезвычайно высо-

Из табл. 2 видно, что при повышении темпера-

кой удельной радиоактивности. Расчетная массовая

туры с 30 до 75°С, сопротивление колонн падает

доля осколочных РЗЭ, включающих Pr, Nd, Sm, Eu,

практически в два раза. При расходе 22.6 мл/мин

составила 37.4%.

сопротивление системы при подключении третьей

колонны во всех случаях превышало 110 атм, что

ɏɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ

приводило к аварийному отключению насоса уста-

3

2

1

новки.

Проведение экспериментов

на имитационных растворах

На первом этапе испытаний были проведены

ȿɦɤɨɫɬɶ

эксперименты на имитационных неактивных рас-

ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ

творах. В работе [9] было показано, что при хро-

ɪɚɫɬɜɨɪɚ

матографическом разделении РЗЭ и ТПЭ поведе-

ние Am и Cm наиболее близко имитирует гольмий,

который был выбран имитатором ТПЭ. В качестве

РЗЭ был выбран неодим, содержание которого в ис-

ȿɦɤɨɫɬɢ ɫɛɨɪɚ

ɂɫɩɨɥɧɹɸɳɢɣ

ɮɢɥɶɬɪɚɬɚ ɢ

ходной смеси от переработки ОЯТ достигает 40%.

ɋɛɨɪɳɢɤ

ɦɟɯɚɧɢɡɦ

ɷɥɸɚɬɚ >++]

ɮɪɚɤɰɢɣ

ɧɚɫɨɫɚ

Для проведения экспериментов готовили рас-

ɩɪɨɛɨɨɬɛɨɣɧɢɤ

твор нитратов гольмия и неодима, содержащий

по 0.3 г Ho и Nd в пересчете на металл. Разде-

Рис. 2. Вид установки в «горячей камере».

РАДИОХИМИЯ том 65 № 3 2023

238

ВИДАНОВ и др.

Для приготовления раствора препарат из ампу-

9000

I

II

III

лы количественно переносили в стеклянную кол-

Cm

8000

Am

бу и растворяли в 6 моль/л HNO3 азотной кислоте

Eu

7000

с концентрацией при температуре 60°С. Полноту

6000

растворения продукта контролировали визуально.

После полного растворения препарата для удале-

5000

ния избытка кислоты раствор кипятили с муравьи-

4000

ной кислотой и доводили объем раствора до 500 мл.

3000

Значение рН раствора составило 0.94.

2000

Весь подготовленный исходный раствор пропу-

1000

скали через первую колонну, затем проводили вод-

0

ную промывку объемом 226 мл. Элюирование РЗЭ

0

50

100

150

200

250

300

350

Ɉɛɴɟɦ ɷɥɥɸɚɬɚ ɦɥ

и ТПЭ проводили раствором 20 г/л (0.05 моль/л)

ДТПА, рН 6.8 при температуре 75°C. При движении

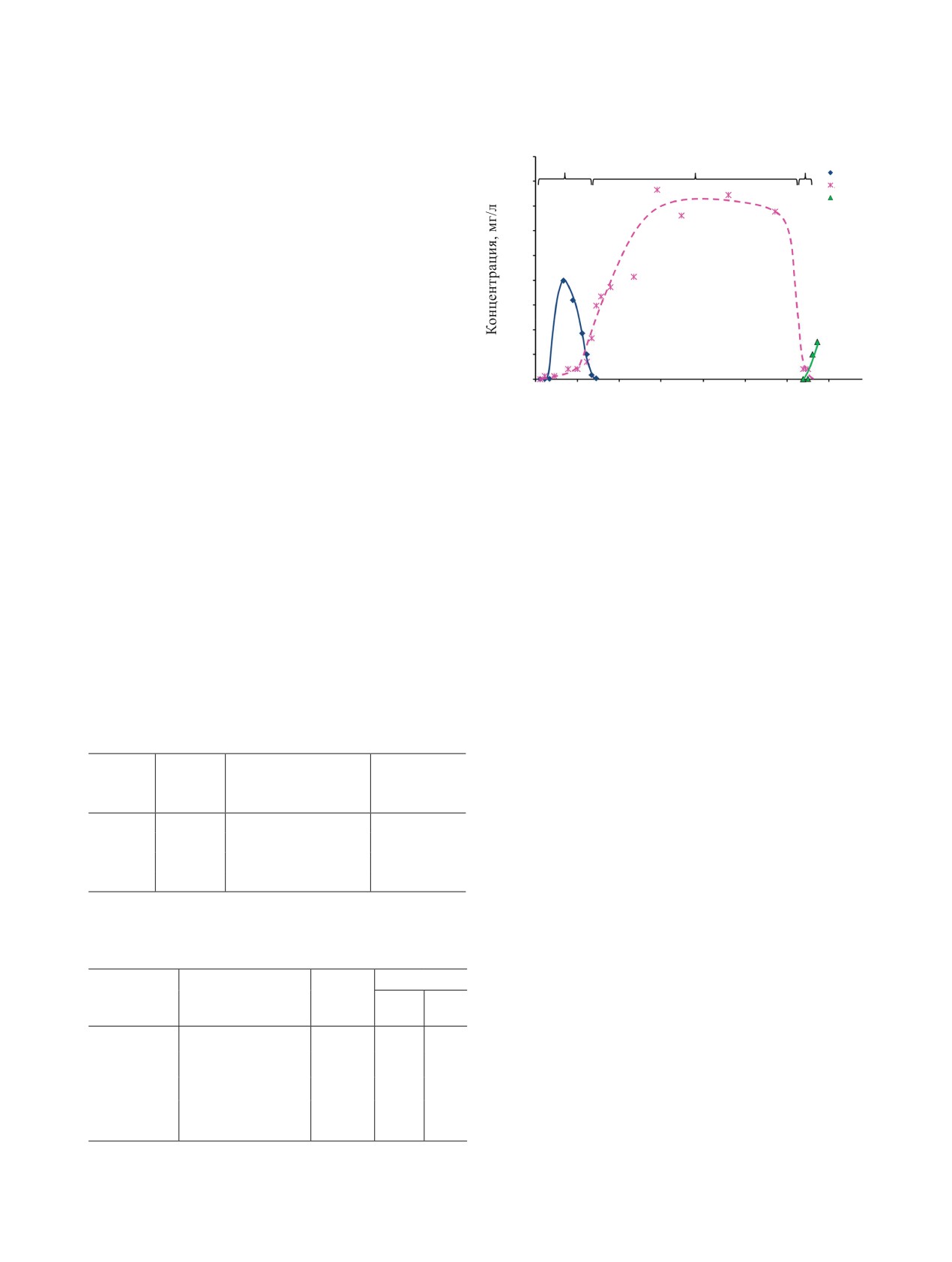

Рис. 3. Кривые элюирования Cm, Am и РЗЭ (Eu). Фрак-

фронта ТПЭ по колоннам для сохранения постоян-

ции: I - смешаная Am-Cm, II - фракция Am, III - фракция

ной линейной скорости расход элюента уменьшали

Am-Eu.

в соответствии с сечением подключаемой колон-

ны. Фракции, содержащие удерживающий ион H+

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

(табл. 3), собирали в отдельную емкость до расчет-

ного появления на выходе разделяемых элементов.

В табл. 4 приведены результаты определения

скорости движения полосы разделяемых металлов

Для получения выходной кривой элюирования,

и высоты эквивалентной теоретической тарелки

элюаты с выхода третьей колонны собирали пор-

(ВЭТТ) при разделении имитационной пары Ho-

циями по 5.6 мл. Для предотвращения осадкообра-

Nd. Как видно из табл. 4, среднее значение скорости

зования порции элюата принимали в пробирки, в

движения полосы разделяемых металлов составило

которые предварительно наливали 4 мл 8 моль/л

75 см/ч. Данное значение использовали для опреде-

HNO3.

ления времени переключения колон.

Таблица 3. Параметры процесса элюирования удержи-

Исходя из определенных параметров высоты эф-

вающего иона [H+]

фективной теоретической тарелки (ВЭТТ) 1.94 см,

Расход

№

Объем,

Продолжительность

в идеальных условиях установка обеспечивает

элюента,

колонны

мл

процесса, мин

1562 ступени разделения. Предварительные расче-

мл/мин

ты [10] показывают, что для получения из исход-

1

1809

80

22.61

ной смеси препарата Am с чистотой не хуже 99.5%

2

615

80

7.69

требуется 480 ступеней разделения. Из вышеизло-

3

113

80

1.41

Всего

2537

240

-

женного следует, что экспериментальная установка

имеет по крайней мере трехкратный запас по ступе-

ням разделения, что должно положительно сказать-

Таблица 4. Экспериментальные параметры сорбцион-

ся на конечном результате.

но-хроматографического разделения пары Ho-Nd

Выходные кривые элюирования Am, Cm и РЗЭ

Скорость

рН

Номер

ВЭТТ,

(Eu) представлены на рис. 3. Как видно из рисунка,

движения полосы,

колонны

см

Ho

Nd

кюрий, америций и европий элюируются последо-

см/ч

вательно с достаточно малыми зонами смешения.

1

73

1.87

3.34

-

Максимальная концентрация кюрия составила 4 г/л.

2

76

1.94

3.52

-

Количество кюрия было недостаточным для обра-

3

76

1.94

3.48

3.49

зования «плато» на выходной кривой, по этой при-

Среднее

75

1.92

-

-

чине отдельной чистой фракции кюрия получить не

значение

удалось. Концентрация америция на плато состави-

РАДИОХИМИЯ том 65 № 3 2023

«ГОРЯЧИЙ» ТЕСТ РАЗДЕЛЕНИЯАМЕРИЦИЯ И КЮРИЯ

239

ла 7.2 г/л, при этом выход фракций Am с чистотой

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

более 99.9% составил не менее 96% от исходного.

Содержание Am во фракции Am-Cm не превышает

1.

Hale W.H., Love J.T. // Inorg. Nucl. Chem. Lett. 1969.

2.6% от исходного. При этом суммарное количество

Vol. 5, N 5. P. 363-368.

Am в фракциях Am-Eu и Am-Cm не превышало 4%

2.

Cпеддинг Ф.Г., Пауэлл Дж. // Редкоземельные метал-

от его исходного количества.

лы. М.: Иностран. литература, 1957. 420 с. С. 202-

Таким образом, проведенный «горячий» тест

215.

хроматографического разделения америция и кю-

рия с использованием монодисперсногоё сульфока-

3.

Wheelwright E.G. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1969. Vol. 31,

тионита российского производства продемонстри-

N 10. P. 3287-3293.

ровал возможность эффективного разделения пары

4.

Kharitonov O.V., Firsova L.A., Milyutin V.V.,

Am-Cm, а также их отделения от РЗЭ. Получены

Kozlitin E.A. // J. Radioanal. Nucl. Chem.

2019.

фракции Am и Cm с высокой радиохимической чи-

Vol. 321. P. 511-518.

стотой и приемлемым выходом. Полученные в ра-

боте результаты использованы для разработки пол-

5.

Love J.T. Isolation of promethium-147 by rapid cation

номасштабного макета сорбционно-хроматографи-

exchange chromatography

// Ch.A.72:

27327 K;

ческой установки для технологии переработки сме-

DP-1194. U.S. Atomic Energy Commission, 1969. P. 29.

шанного нитридного уран-плутониевого (СНУП)

6.

Harbour R.M., Hale W.H., Burney G.A., Love J.T. // At.

ОЯТ МП ОДЭК на СХК.

Energy Rev. 1972. Vol. 10, N 3. P. 379-399.

ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА

7.

Love.J.T., Hale W.H., Hallman D.F. // Ind. Eng. Chem.

Process Des. Develop. 1971. Vol. 10, N 1. P. 131-135.

Работа выполнена при финансовой поддержке

8.

Чмутов К.В., Назаров П.П., Чувелева Э.А., Харито-

Государственной корпорации по атомной энергии

«Росатом».

нов О.В. // Радиохимия. 1977. Т. 19, № 4. С. 431-435.

9.

Чувелева Э.А., Харитонов О.В., Фирсова Л.А. // Ра-

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

диохимия. 1994. Т. 36, № 2. С. 167-170.

10. Тремийон Б. Разделение на ионообменных смолах:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-

тересов.

Пер. с франц. М.: Мир, 1967. 432 с.

РАДИОХИМИЯ том 65 № 3 2023