«Социально-чуждые элементы» в советской системе труда

по материалам Архангельска (1929-1939)

Елизавета Хатанзейская

The «socially alien» in the Soviet labor system

on the materials of Arkhangelsk (1929-1939)

Elizaveta Khatanzeiskaia

(National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia)

DOI: 10.31857/S0869568722010095

Одной из особенностей советской социальной политики было создание си-

стемы ограничений для «неблагонадёжных», «социально-вредных», «социально--

опасных» элементов. Они имели крайне ограниченный доступ к материальным

ресурсам, среднему и высшему образованию, социальному страхованию (пен-

сии, пособия по утрате трудоспособности и т.д.), не могли голосовать на вы-

борах. Их социальное пространство складывалось стихийно и определялось не

столько теорией, сколько практикой. Как отмечает Т.М. Смирнова, «данная

социальная категория не только не была юридически оформлена, но и вообще

не существовала в рамках официальной социальной структуры»1. Подобная си-

туация создавала огромные возможности для дискриминации широкого круга

лиц, представлявших фактически любую социальную группу.

Важным элементом этой системы стало выделение категории граждан,

лишённых избирательных прав - «лишенцев». Согласно ст. 69 Конституции

РСФСР 1925 г., лишёнными избирательных прав объявлялись лица, прибе-

гающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли («кулаки», городские

предприниматели и кустари), живущие на нетрудовой доход (проценты с ка-

питала, доходы с предприятий и имущества), частные торговцы, коммерческие

посредники, служители религиозных культов всех вероисповеданий и монахи,

руководители, служащие и агенты полиции, отдельного корпуса жандармов

и охранных отделений, члены династии Романовых, а также «осуждённые за

преступления с поражением в политических правах (в том числе осуждённые

по политическим мотивам)»2. На деле границы группы «лишенцев» были шире,

в неё входили лица с «подозрительными» социальными или политическими

связями, представители дворянства, буржуазии, духовенства, царского чинов-

ничества, интеллигенции, зажиточные крестьяне, служащие и офицеры белых

правительств и армий. Местные власти зачастую толковали закон на свой лад3.

Важнейшим элементом социальной политики советской власти было за-

крепление в подзаконных актах и ведомственных инструкциях последствий по-

ражения в избирательных правах. «Лишенец» не мог избирать и быть избран-

© 2022 г. Е.В. Хатанзейская

1

Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России: стратегии выживания и пути интегра-

ции. 1917-1936 гг. М., 2003. С. 24.

2

Конституция РСФСР в редакции от 18 мая 1929 г., раздел IV, глава 6 «О выборах в Советы»

3

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы:

город. М., 2001. С. 293.

109

ным в органы власти, занимать государственные должности, учиться в средних

специальных и высших учебных заведениях, не получал пособий, пенсий, ком-

пенсаций и карточек (в 1929-1934 гг.)4. Он получал заниженную заработную

плату, сталкивался с дискриминацией в больницах, судах, жилищных и нало-

говых ведомствах, а при службе в вооружённых силах его направляли в штраф-

ную роту или тыловое ополчение.

В 1928-1931 гг. во всех государственных учреждениях прошли «чистки»

с целью удаления из них «лишенцев» и других «социально-чуждых» лиц. Се-

кретное постановление правительства, изданное в августе 1930 г., предписыва-

ло отправлять их «на лесозаготовки, торфоразработки, на уборку снега, в места,

где испытывают острую нехватку рабочей силы»5. Все государственные учреж-

дения и организации Архангельска регулярно получали запросы на предмет

биографии этих работников, их должности на службе до 1917 г., квалификации

и возможности замены6.

«Лишенцы» зачастую являлись интеллектуальным ядром многих местных

организаций и учреждений. Так, в 1929 г. в аппарате управления треста «Севе-

ролес» они составляли 11% (40 человек), в основном - юристы, экономисты,

инженеры, специалисты в сфере лесного дела, бывшие лесопромышленники,

судовладельцы и т.д. На заседании партийной ячейки предприятия было ре-

шено удалить все «чуждые советской власти элементы», постепенно заменяя

их «партийцами, либо преданными советской власти беспартийными работ-

никами»7. С 1929 г. ОГПУ запрашивало информацию о каждом сотруднике,

в особенности о лицах «политически неблагонадёжных», «чуждого социального

происхождения» и служивших в рядах белых8. В течение года аппарат пол-

номочного представителя ОГПУ по Северному краю в Архангельске получил

материалы на 1 156 лиц, из которых к концу октября было «вычищено» 5879.

В то же время государство нуждалось в специалистах дореволюционной

школы. Особенно сильно дефицит кадров проявился при переходе к политике

«форсированной индустриализации» и после образования Северного края -

«валютного цеха страны» с центром в Архангельске. Согласно статистическим

данным Севкрайкома, в 1929 г. во всём регионе насчитывалось 5 тыс. научно--

технических кадров, а для выполнения задач первой пятилетки необходимо было

минимум 14 тыс. Проблема усугублялась тем, что основную часть имевшихся

специалистов составляли представители «бывших эксплуататорских классов»,

принудительно высланные и бежавшие от репрессий. Руководители на ме-

стах понимали, что помимо этого «притока извне» необходимо было создавать

местную систему образования и подготовки10. Поначалу результаты оказались

весьма скромными. Открытый в Архангельске в 1929 г. Лесотехнический ин-

4

Фёдорова Н.А. Лишенцы 1920-х гг.: советское сословие отверженных // Журнал исследова-

ний социальной политики. Т. 5. 2007. № 4. С. 483.

5

Кринко Е.Ф. Лишение избирательных прав как форма репрессий: юридическое закрепле-

ние и практика применения // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР.

К 70-летию Всесоюзной переписи населения 1939 г. Материалы VI международной научной кон-

ференции. Краснодар, 2010. С. 194.

6

Государственный архив Архангельской обл., отдел документов социально-политической

истории (далее - ГА АО ОДСПИ), ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 1-74.

7

Там же, л. 34.

8

Там же, д. 2022, л. 1-2.

9

Там же, ф. 290, оп. 1, д. 19, л. 5.

10

Там же, ф. 1, оп. 1, д. 2022, л. 7, 7 об.

110

ститут к 1932 г. смог выпустить лишь 70 человек. Контролирующие партийные

органы отмечали невысокую квалификацию работников лесной отрасли, их не-

осведомлённость о достижениях «иностранной технической мысли»11. Первый

выпуск Архангельского медицинского института ожидался только в 1937 г., но

лечебные учреждения города ещё в конце 1920-х гг. остро нуждались в хирур-

гах, терапевтах, фельдшерах, акушерах, дантистах, фармацевтах12.

Неудивительно, что руководство предприятий и организаций, стремясь со-

хранить кадровый состав, отмечало в отчётах ценность многих сотрудников

«чуждого социального происхождения». Так, в сведениях о служащих губернско-

го статистического отдела упомянут «бывший белый офицер» Г.Ф. Флоров-

ский, заведующий секцией статистики труда. Руководство характеризовало его

как «хорошо квалифицированного и научно-образованного работника», замена

которого «в ближайшее время» невозможна13. Другой офицер белогвардейских

войск, Е.К. Сибирцев, восстановленный в правах в 1927 г., вёл «инструктор-

скую работу по разработке бюджетов крестьянских хозяйств», имел «и практи-

ческую, и теоретическую квалификацию»14.

Благодаря этим рекомендациям решения по многим «неблагонадёжным»

откладывались. В 1928 г. в Архангельском губернском земельном управлении

были выявлены 5 человек, служивших в войсках генерала Е.К. Миллера и ад-

мирала А.В. Колчака, однако из-за дефицита специалистов всех их оставили

в аппарате15. В индустриальном техникуме из рекомендовавшихся к «замене»

15 человек, служивших в белых армиях, пятеро сохранили работу16. Из прав-

ления «Северолеса» не был уволен Е.С. Вальков - бывший судовладелец,

помощник заведующего пароходным отделом17. Решили оставить и заведую-

щего управлением финансов Г.А. Каряпина, «служившего в армии Миллера

в должности прапорщика», но «работника высокой квалификации, опытного

в своём деле»18.

Однако большинство руководителей мгновенно выполняли указания «свер-

ху». Так, аппарат Госторга в ответ на партийный запрос о выполнении дирек-

тивы сообщил, что в организации нет «лишенцев», а трое, что были, уволены

сразу после выхода постановления горкома ВКП(б)19. Контора Росгосстраха

предоставила сведения о пяти работниках, лишённых избирательных прав,

двоих из которых уволили немедленно, остальных - позже, «по заключению

комиссии»20.

11

Там же, ф. 290, оп. 1, д. 39, л. 22.

12

Фактически в каждом номере газеты «Правда Севера» за 1929-1930 гг. встречаются объяв-

ления о приёме на работу данных категорий специалистов.

13

ГА АО ОДСПИ, ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 23.

14

Там же, ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 25.

15

Там же, л. 14.

16

Там же, л. 11-12.

17

Впоследствии его всё же уволили как «лишенца» (Там же, д. 2022, л. 4-5).

18

Там же, д. 1768, л. 28.

19

Речь идёт о постановлении горкома ВКП(б) «О ходе чистки и проверке аппарата городского

комитета ВКП(б), городских советских партийных и хозяйственных организаций» 1929 г. (ГА АО

ОДСПИ, ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 2-3). Аналогичные постановления были приняты и в ряде других

городов СССР, в частности, в Ленинграде. См.: Центральный государственный архив историко--

политических документов Санкт-Петербурга, ф. Р-1203, оп. 1, д. 241, л. 1-24; ф. Р-7, оп. 1, д. 3813;

ф. Р-2574Л, оп. 1, д. 760; и др.

20

ГА АО ОДСПИ, ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 17.

111

В связи с ростом промышленной инфраструктуры, ротацией кадров и хро-

ническим дефицитом работников, в местной прессе 1930-1935 гг. постоянно

публиковались объявления о приёме на работу людей различных профессий.

Лесозаводам требовались бухгалтеры, экономисты и счётные работники, поч-

те - сортировщики посылок, доставщики. Архангельским пищевым предпри-

ятиям требовались опытные завхозы, счетоводы, бондари. «Северолес» искал

инженеров-техников, газета «Правда Севера» - машинисток. Дискриминаци-

онные процессы в сфере труда привели к оттоку специалистов из ведущих

отраслей экономики. В то же время коммунисты и молодые выпускники вузов,

заменявшие «социально чуждых» специалистов, не всегда справлялись с рабо-

той, зачастую не имели того же уровня квалификации и опыта.

Дефицит кадров в Архангельске во многом отражал общую ситуацию

в стране, что вынудило Центр реагировать. 22 марта и 10 апреля 1930 г.

ЦИК СССР направил на места директиву «О пересмотре списков лишённых

избирательных прав с целью исправить грубые нарушения»21. 15 апреля в Ар-

хангельске была создана краевая комиссия по пересмотру дел «лишенцев»,

в которую вошли представители рабоче-крестьянской инспекции, ОГПУ,

прокуратуры, профессиональных организаций. Как показала проверка, ни

в одной организации не имелось точных сведений о количестве «лишенцев»,

а сведения о них заполнялись «на обрывках бумаги, что затрудняло прочте-

ние»22. В списках встречаются бедняки и середняки, продававшие хлеб и на-

нимавшие рабочую силу на 2-3 дня. Выполняя план, местные органы власти

заносили в списки даже грудных детей и умерших. Были случаи лишения

избирательных прав однофамильцев23. В ходе работы комиссии списки были

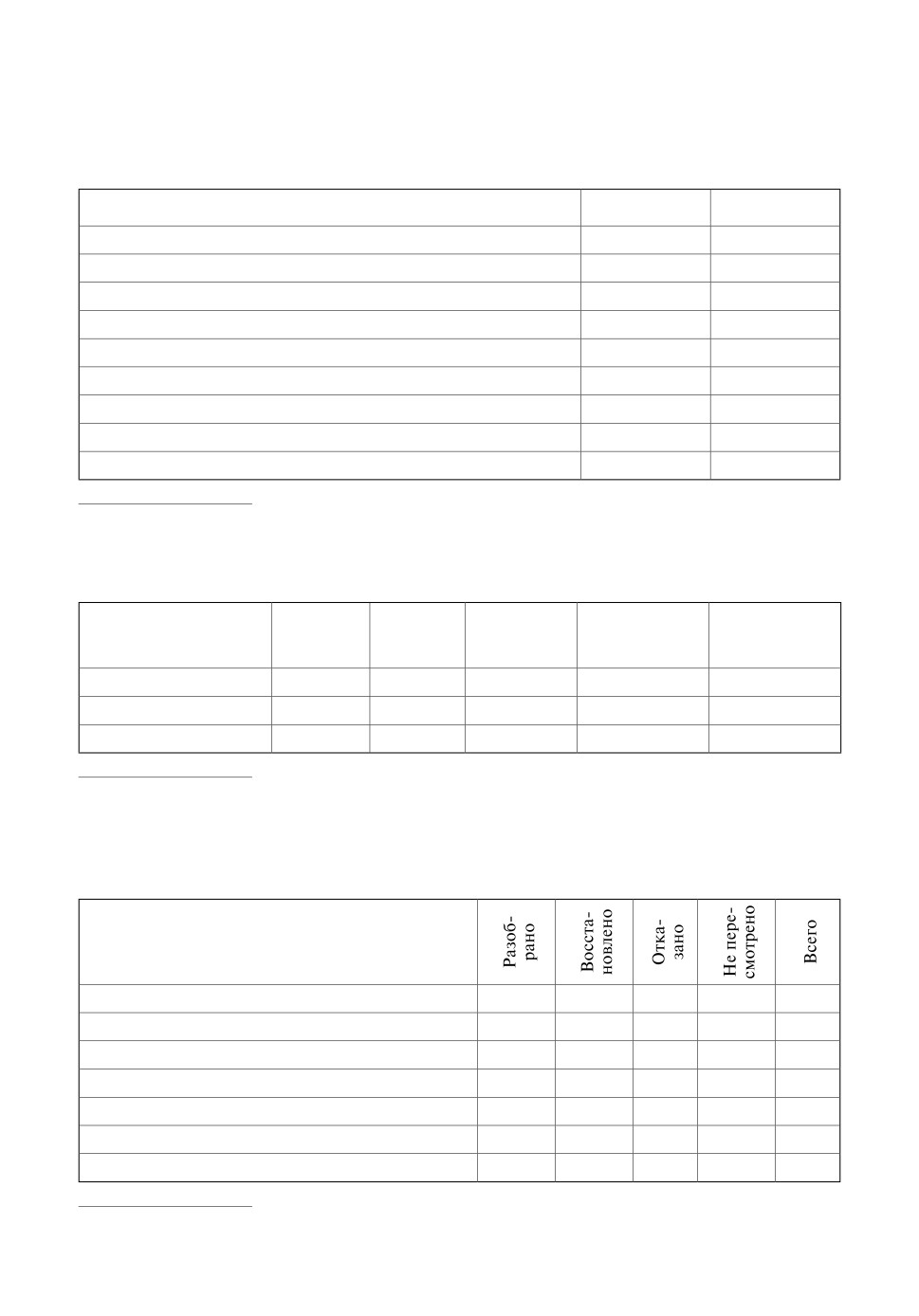

заметно сокращены (табл. 1-3).

Одновременно продолжились «чистки» в государственном аппарате, пред-

приятиях и учреждениях. В прессе началась кампания против «кулаков», обви-

няемых в срыве темпов роста промышленного производства. В «Правде Севе-

ра» сообщалось о комиссии «по чистке аппарата», которая «принимает любые

компрометирующие материалы на сотрудников» организаций, предприятий

и учреждений города24.

До массовой высылки на Север крестьян-спецпереселенцев администра-

тивно-высланные были самой разнообразной и многочисленной социальной

группой25. В неё могли входить как рядовые граждане, так и выдающиеся уче-

ные. Яркий пример - знаменитый физик Б.Л. Розинг, высланный из Ленин-

града в результате громкого «академического дела». В Котласе он работал на

одном из лесозаводов и параллельно читал лекции для инженерно-технических

работников о физике, механике и свойствах древесины. Переехав в Архан-

гельск, учёный считал большой удачей получение койки в гостиничной комна-

те на 14 человек, а хлебную карточку от лесотехнического института получил

лишь спустя 1,5 года26.

21

Там же, ф. 290, оп. 1, д. 391, л. 2.

22

Там же, л. 3.

23

Там же, л. 2-3.

24

Правда Севера. 1930. 1 сентября.

25

Подробнее см.: Хатанзейская Е.В. Архангельск в системе спецколонизации Северного края

в 1929-1936 гг. // Новейшая история России. 2016. № 3. С. 93-104.

26

Подробнее см.: Купайгородская А.П. Борис Львович Розинг // Деятели русской науки XIX-

XX вв. Вып. 1. СПб., 2001. С. 90.

112

Таблица 1

Результаты работы комиссии о лишении избирательных прав по трём округам

Северного края (Архангельскому, Вологодскому, Северодвинскому)

и Архангельску в апреле 1930 г.

Причины лишения избирательных прав

Числилось

Осталось

Прибегали к наёмному труду

2 441

1 896

Жили на нетрудовые доходы

1 525

1 172

Торговцы и посредники

4 328

3 754

Служители религиозного культа

1 935

1 857

Агенты полиции и жандармерии

1 758

1 558

Поражённые в правах по суду

1 171

939

Число семей лиц, лишённых избирательных прав

7 310

6 215

Душевнобольные

477

463

Всего

20 945

17 854

Составлено по: ГА АО ОДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 391, л. 4.

Таблица 2

Работа окружных комиссий по разбору дел о лишении избирательных прав

Из списка

Удовлетво-

На

Территориальная

Всего ра-

Отка-

исключе-

рено требова-

рассмотре-

единица

зобрано

зано

ны

ниям

нии

Вологодский округ

519

2,6%

нет данных

2,6%

15,3%

Архангельский округ

1 907

990

365

480

72

Архангельск

454

237

-

117

-

Составлено по: ГА АО ОДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 391, л. 5-6.

Таблица 3

Сводные статистические данные краевой комиссии

(отчёт в Крайком ВКП(б) по отдельным социальным категориям граждан)

Категории граждан,

лишённых избирательных прав

Лица, прибегавшие к наёмному труду

30

10

18

2

60

Лица, живущие на нетрудовые доходы

63

18

38

7

126

Торговцы и посредники

192

58

120

15

385

Служители религиозного культа

26

14

11

1

52

Агенты полиции и жандармерии

60

16

38

6

120

Воевавшие в рядах белых армий

46

11

31

4

92

Члены семей лишенцев

111

60

40

11

222

Составлено по: ГА АО ОДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 391, л. 7.

113

С усилением продовольственного кризиса в стране снабжение «лишенцев»

сокращалось в первую очередь. Постановлением Крайторготдела от 7 марта

1931 г. снизилась норма выдачи хлеба административно-ссыльным рабочим ар-

хангельских лесозаводов до 650 г в день рабочему первой категории и 250 г -

четвёртой27. С 1 марта 1931 г. административно-ссыльным был прекращён

отпуск обедов в столовых, а с 10 марта - на лесозаводах и промышленных пред-

приятиях Архангельска28. Согласно нормам карточного снабжения в 1930 г.,

административно-высланным полагалась самая низкая норма хлеба (600 г рабо-

чим и 300 г служащим), им не выдавали мясо, животное масло, макароны, чай29.

Расширялась дискриминация и в сфере образования. В газетных объяв-

лениях о наборе учащихся отмечалось, что в учебные заведения принимаются

лица «правильного социального происхождения»30. Так, педагогический техни-

кум принимал в 1930 г. на одногодичные курсы только детей рабочих, батра-

ков, колхозников31. Для поступления в Архангельский медицинский техникум

на сестринское отделение в 1929-1930 гг. необходимо было предоставить до-

кументы о социальном происхождении и наличии у родителей гражданских

прав. Эти же сведения требовались и при поступлении в школы фабрично--

заводского обучения32.

Помимо экономических мер воздействия и ряда социальных запретов, жи-

вущий в Архангельске человек «чуждого социального происхождения» обре-

кался на каждодневное унижение. Обязательной была ежемесячная отметка

в комендатуре города. Сосланный историк и краевед В.И. Смирнов так описы-

вал эту процедуру: «Самые потрясающие очереди можно видеть на регистрации

ссыльных “на тринадцатом” (комендатура лагерного пункта на Набережной

ул., д. 17). Здесь, как тени из ада Данте, стоят, сидят и бродят по двору, вновь

встают в очередь - в дождь и в непогоду - люди, не выдержавшие экзамена на

социалистическую зрелость. Но и здесь вне очереди получают отметку о своей

явке на документе высланные врачи, инженеры, техники и вообще люди, оде-

тые получше и с портфелями»33.

Несмотря на социальную дискриминацию, «лица чуждого социального

происхождения» формировали интеллектуальный потенциал и кадровый костяк

местной системы высшего образования и здравоохранения. К началу 1934 г.

из 129 работников Лесотехнического института 81 являлся «административно--

ссыльным», в Медицинском институте таковых насчитывалось 834. Среди них

оказались выдающийся хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий (епископ Лука), про-

фессор В.В. Преображенский, личный врач семьи Л.Н. Толстого Д.В. Ники-

тин. В архангельской ссылке находились и известные историки - Н.И. Улья-

нов, М.В. Клочков, Н.Я. Новомбергский. В Водорослевом институте в 1933 г.

из 32 сотрудников 19 были «чуждого социального происхождения», в том числе

химик А.И. Ведринский, исследователь состава беломорских водорослей и их

27

ГА АО ОДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 947, л. 20.

28

Там же, л. 21.

29

Там же, д. 431, л. 15.

30

Правда Севера. 1930. 26 июля, 30 июля, 1 августа, 7 августа, 29 августа.

31

Там же. 30 августа.

32

Там же. 13 июля.

33

Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного краеведа).

Архангельск, 2012. С. 40-41.

34

ГА АО ОДСПИ, ф. 834, оп. 1, д. 198, л. 27.

114

комплексной химической переработки35. В 1933 г. он разработал метод получе-

ния альгиновой кислоты и альгината кальция, в 1934 г. внедрил в производство

Архангельского агарового завода методику получения агара из беломорской

анфельции36. Другой заметной фигурой Водорослевого института был потом-

ственный дворянин А.Г. Гемп, в 1935 г. работавший начальником научных

экспедиций по обследованию запасов водорослей Белого моря37.

Важной стратегией выживания для представителей дореволюционной ин-

теллигенции была частая смена работы, рода деятельности, а нередко - и места

жительства. Организации и учреждения стремились «прибрать к рукам» специ-

алистов, которых не хватало в условиях Крайнего Севера. Тем не менее репрес-

сии сильно ударили по квалифицированным кадрам. Так, в 1934 г. в Маймак-

санской районной больнице сняли с работы 13 человек с «чуждым социальным

происхождением», хотя учреждение и без того нуждалось в работниках38. Всего

по Архангельску и его окрестностям на 25 декабря 1934 г. были выявлены 4 265

административно-ссыльных граждан, из которых большинство работали в ор-

ганизациях центрального Октябрьского района города (3 373 человек)39.

В 1935 г. участились случаи увольнения «социально-чуждых» лиц, в том

числе ссыльных, из предприятий и учреждений города, даже с незначительных

должностей. В начале 1935 г. горком ВКП(б) вновь направил на предприятия

и в учреждения директиву из Центра с разъяснением, чтобы высланные не до-

пускались к работе в плановых органах, учебных заведениях, на должности эко-

номистов и старших бухгалтеров, им запрещалась литературная деятельность40.

Однако они могли работать счетоводами, кладовщиками, кассирами, продав-

цами, конторщиками. Лица, имевшие высшее техническое образование, были

вправе устроиться по своей специальности. О каждом приёме на работу или

увольнении осуждённых за «политические преступления» организациям следо-

вало сообщать в НКВД и согласовывать своё решение с райкомом ВКП(б)41.

В 1935 г. директор Архангельского водорослевого института был снят

с работы и исключён из партии «за засорение аппарата враждебными эле-

ментами», а директор Северной рыбно-хозяйственной научной стан-

ции -«за связь с врагом народа»42. На животноводческой станции НКВД

выявило 13 «социально-чуждых» лиц, в санитарно-бактериологическом ин-

ституте - 9 специалистов «поповско-дворянского происхождения»43. По тре-

бованию комсомольской организации из аппарата Госбанка были уволены

административно-высланные экономист и специалист. В школе лесозавода

35

Как записано в информационной сводке ОГПУ, А.И. Ведринский являлся «поручиком

царской армии, был на территории белых в Гражданскую войну, выслан в Архангельск как прожи-

вающий на территории Деникина; во время Интервенции привлекался по ст. 58» (ГА АО ОДСПИ,

ф. 1, оп. 1, д. 1768, л. 11-12).

36

Автобиография профессора А.И. Ведринского 1953 г. (Архив музея Истории медицины

Северного государственного медицинского университета, ф. 1, оп. 1, д. 599). См. также: ГА АО

ОДСПИ, ф. 296, оп. 1, д. 421, л. 8.

37

ГА АО ОДСПИ, ф. 296, оп. 1, д. 421, л. 8.

38

Там же, ф. 834, оп. 1, д. 178, л. 144.

39

Там же, д. 198, л. 29. Подробнее см.: Хатанзейская Е.В. Архангельск в системе спецколони-

зации Северного края…

40

Аналогичные директивы были направлены из Москвы в 1933 и 1934 гг.

41

ГА АО ОДСПИ, ф. 834, оп. 1, д. 278, л. 6-7.

42

Там же, ф. 296, оп. 1, д. 421, л. 7.

43

Там же, л. 8.

115

№ 16-17 сняли с работы за «троцкизм» учителя математики44. Усилились

проверки ответственных сотрудников, имевших родственников «чуждого со-

циального происхождения» или проживавших за границей. В эпоху Большого

террора эти сведения представляли собой отягчающие обстоятельства, в осо-

бенности для лиц, уже арестовывавшихся органами НКВД. В 1936-1937 гг.

выяснилось, что на лесобирже № 29 в «административно-хозяйственном ап-

парате на руководящих должностях оказались бывшие белогвардейцы»45. По

материалам проверки 1936 г. «ссыльные граждане» работали в «Северолесе»,

«Сульфиттресте», «Сульфатстрое», Архангельской городской электростанции,

на Судоремонтном заводе № 246.

Летом 1936 г., после предоставления ЦК ВКП(б) органам НКВД «чрезвы-

чайных полномочий» сроком на один год вплоть до «полного разгрома врагов

народа» архангельский горком ВКП(б) 29 сентября 1936 г. провёл два совеща-

ния: «О проверке учреждений и организаций органами НКВД» и «О револю-

ционной бдительности»47. На всех предприятиях города были сформированы

списки «классово-чуждых элементов», подлежащих замене48. В 1937 г. уволь-

нения по политическим мотивам стали массовыми49. Репрессировано руко-

водство и ключевые сотрудники Северного морского и речного пароходства,

порта. «Классово-чуждым» оказался весь руководящий состав предприятия

«Архпристань» (27 человек). На предприятии «Рыбтрест» выявлены 44 работ-

ника «чуждого социального происхождения», которых немедленно уволили. На

руководящих должностях «Сульфатстроя» были выявлены 40 «врагов народа»,

в основном по принципу социального происхождения50. Репрессиям подвер-

глось и руководство важнейшего оборонного предприятия «Судострой»51, Ар-

хангельского бумажного комбината им. К.Е. Ворошилова, а также строитель-

ства завода № 652.

Репрессии кадрового состава так или иначе коснулись всех архангельских

предприятий53. Увольнение с работы по политическим мотивам в этот период

нередко подразумевало арест, в том числе членов семьи. За ноябрь-декабрь

1937 г. в Архангельске были арестованы 1 100 руководящих работников. Взамен

на ответственную работу выдвинули около 4 тыс. человек54. В докладной запи-

ске на имя И.В. Сталина «Об обстановке и о работе партийной организации»

от 27 ноября 1937 г. первый секретарь горкома А. Никаноров, репрессиро-

ванный в 1940 г., писал: «В обкоме имеется только два заведующих отделами,

остальных нет. Буквально пустой облисполком, нет ни одного управляющего

лесных трестов, т[ак] к[ак] они все арестованы»55.

44

Там же, ф. 834, оп. 1, д. 287, л. 1-2.

45

Там же, д. 413, л. 2.

46

Там же, д. 412, л. 18.

47

Там же, д. 420, л. 45.

48

Там же, д. 664, л. 238.

49

Там же, л. 177.

50

Там же, л. 175.

51

Ханталин Р.А. Москва-Архангельск: хроника репрессий 1930-х гг. // Репрессии в Архан-

гельске: 1937-1938 гг. Документы и материалы. Архангельск, 1999. С. 47.

52

ГА АО ОДСПИ, ф. 834, оп. 1, д. 606, л. 67.

53

Там же, д. 664, л. 174; д. 665, 666, 667.

54

Там же, ф. 296, оп. 1, д. 304, л. 1.

55

Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929-1936) в истории России.

Архангельск, 2009. С. 258.

116

К 1939 г. потери стали невосполнимыми. В докладной записке ЦК ВКП(б)

от

26 июля секретарь обкома сообщил, что

«высшие учебные заведения

Архангельска остро нуждаются в научных работниках»56. В 1938-1939 учебном

году в педагогическом институте остались лишь один профессор и 6 доцентов,

в Лесотехническом институте - 5 профессоров и 30 доцентов. Из 24 сотрудни-

ков Института иностранных языков ни один не имел учёного звания. Школы

и больницы также испытывали острый дефицит квалифицированных кадров.

В 1939 г. мединститут выпустил 130 врачей, но все они разъехались по районам

области57.

Формально после принятия Конституции 1936 г. на высшем законодатель-

ном уровне все «социально-чуждые» элементы получили те же права, что и дру-

гие советские граждане, но фактически дискриминация сохранялась. Анкета

с графой «социальное происхождение» играла важную роль при поступлении

в учебное заведение, устройстве на работу, получении жилья. Компрометирую-

щие сведения щепетильно проверялись НКВД. Человек «чуждого социального

происхождения» в любой момент мог быть уволен с работы, отправлен в ла-

герь, расстрелян. Жестокие репрессии, сопровождавшиеся разрушением при-

вычного уклада жизни, лишением имущества, смертью как социальной, так

и физической, наводили страх и на окружение арестованных. За исследуемый

период были дважды «вычищены» руководство и кадровый костяк ключевых

предприятий Архангельской обл., технические специалисты, врачи, преподава-

тели вузов, учителя и др. Под пристальным вниманием местных органов НКВД

оказались в первую очередь ранее судимые, в особенности - по политическим

статьям.

Таким образом, в советской экономике, образовании, культуре широко

применялись знания и опыт обширной, искусственно созданной законодатель-

ством категории «социально-чуждых». За свой труд они получали, как правило,

низкие зарплаты, что было выгодно государству, особенно в период становле-

ния местной системы образования, здравоохранения и промышленности. Не-

редко им приходилось выбирать: работать по специальности, или же занять

место рядового рабочего или служащего, сократив риски возможного преследо-

вания за своё «происхождение». Эта дискриминационная политика усложняла

процесс передачи опыта от дореволюционных специалистов, что отражалось

и на производстве, и на подготовке кадров. Террор, нерациональное исполь-

зование человеческих ресурсов и интеллектуального потенциала приводили

к крупным просчётам, срывам планов, влияли на все сферы жизни страны.

В целом, декларировавшееся в Конституции 1936 г. равенство всех граждан

в правах не отражало сложившуюся к тому времени советскую социальную

иерархию.

56

ГА АО ОДСПИ, ф. 296, оп. 1, д. 469, л. 18.

57

Там же, л. 69.

117