Русское чиновничество XVIII в.

Служебные назначения представителей

правящей элиты России 1725-1762 гг.

Сергей Черников

Service appointments of the Russian ruling elite officials (1725-1762)

Sergey Chernikov

(Lipetsk State Technical University, Russia)

DOI: 10.31857/S0869568722040021, EDN: FYOQUU

История государственного управления России раннего Нового времени

и дворянская служба уже давно находятся в центре внимания отечественной

и зарубежной историографии1. Хорошо известно, что часть административно-

го аппарата XVII-XVIII вв., непосредственно связанная с делопроизводством,

комплектовалась на профессиональной основе (дьяки, подьячие в приказных

учреждениях; секретари, канцеляристы, копиисты в коллегиях и канцеляриях),

а средние и высшие должности в гражданской сфере, как правило, занимали

дворяне, до этого длительное время находившиеся на военной службе. Так, по

данным Р. Крамми, более половины думных людей XVII в. до своего пожало-

вания в Думу служили в армии2.

© 2022 г. С.В. Черников

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект

№ 14-01-00011, и РФФИ, проект

№ 16-01-00001.

1

Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII ст. и генерал-прокуроры. СПб., 1866;

Градовский А.Д. История местного управления в России. Т. I. СПб., 1868; Мрочек-Дроздовский П.Н.

Областное управление России XVIII века до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. Ч. I. М.,

1876; Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-27 гг. М., 1902; Ми-

люков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра

Великого. СПб., 1905; Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екате-

рины II. Т. 1. М., 1913; Т. 2. Л., 1941; Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата

абсолютизма в XVII-XVIII вв. // Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). М., 1964. С. 206-242;

Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании абсолютизма.

М., 1987; Torke H.-J. Das russische Beamtentum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts // Forschungen

zur Osteuropäischen Geschichte. Bd. 13. Berlin, 1967; Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство

в XVIII в.: формирование бюрократии. М., 1974; Зайончковский П.А. Правительственный аппарат

самодержавной России в XIX в. М., 1978; Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society

from the Seventeenth to the Twentieth Century / Ed. by W. Pintner and D. Rowney. Chapel Hill, 1980;

Meehan-Waters B. Autocracy and Aristocracy: The Russian Service Elite of 1730. New Brunswick (NJ),

1982; Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983;

Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999; Бабич М.В.

Государственные учреждения XVIII века: Комиссии петровского времени. М., 2003; Писарько-

ва Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века: эволюция бюрокра-

тической системы. М., 2007; Областные правители России, 1719-1739 гг. / Сост. М.В. и И.В. Ба-

бич. М., 2008; Лисейцев Д.В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.; Тула,

2009.

2

Crummey R. The Origins of the Noble Official: The Boyar Elite, 1613-1689 // Russian Officialdom…

P. 62-65. О «неразделённости» службы в Московском государстве на военную и гражданскую см.:

Седов П.В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII века. СПб., 2008. С. 77.

18

В следующем столетии ситуация изменилась мало. Согласно подсчётам

С.М. Троицкого, В. Пинтнера и Л.Ф. Писарьковой, в XVIII в. доля быв-

ших военнослужащих среди чиновников 1-8 классов в центральном аппа-

рате составляла 37-40%, а в местных учреждениях - 74-84%3. По данным

И.В. Фаизовой, в 1762-1771 гг. ряды чиновников пополнила пятая часть

дворян, уволенных из армии4. Помимо традиционного перевода «к делам»

офицеров-ветеранов, дворяне в XVIII в. привлекались к выполнению граждан-

ских поручений непосредственно в период армейской службы. По мнению ис-

следователей, постепенный отход от практики замещения высших и средних

гражданских должностей отставными генералами и офицерами начался только

в первых десятилетиях XIX в. Тогда же стала расти доля дворян, получивших

необходимую профессиональную подготовку и сделавших карьеру исключи-

тельно на статской службе5.

Принято считать, что совмещение военных и гражданских назначений

было особенно распространено в первой половине XVIII в. Б. Михан-Уотерс

отмечала, что, несмотря на наличие в Табели о рангах параллельных служилых

иерархий, реальные границы между ними оставались прозрачными, а переме-

щение дворян внутри сетки чинов и должностей «по горизонтали» происходи-

ло столь же часто, как и «по вертикали». По подсчётам автора, «смешанная»

карьера была характерна для 68% правящего слоя 1730 г., а переход с военной

на гражданскую службу и затем вновь на военную был «на удивление частым»6.

К схожим выводам на основе анализа биографий лиц, назначавшихся в «ко-

миссии» петровского времени, пришла М.В. Бабич7.

Очевидно, что образование профессиональной бюрократии в XIX столе-

тии было бы невозможно без аналогичной «специализации» в военной сфере:

отхода от характерной для XVIII в. практики переводов офицеров и генералов

к «делам» и оформления военной карьеры в самостоятельный вид службы.

Именно этой проблеме, на примере правящего слоя России 1725-1762 гг.,

посвящена настоящая работа. Сразу отмечу, что в качестве представителей

элиты указанного периода в статье рассматриваются лица, достигшие чинов

1-5 классов Табели о рангах, находившиеся на действительной службе (армей-

ской, морской, статской, придворной или дипломатической), а также члены

высших органов власти, руководители центральных и губернских учреждений,

состоявшие, как правило, в тех же рангах8. По моим подсчётам, в состав пра-

вящего слоя в изучаемый период входили 1 162 человека, в том числе 775 рус-

ских (67%) и 387 иноземцев (33%). Подробные сведения о чинопроизводстве

3

Писарькова Л.Ф. Государственное управление… С. 217 (данные 1726 г.); Троицкий С.М. Указ.

соч. С. 278 (1755 г.); Pintner W. The Evolution of Civil Officialdom, 1755-1855 // Russian Officialdom…

P. 213 (конец XVIII - начало XIX в.). См. также: Givens R. Eighteenth-Century Nobiliary Career

Patterns and Provincial Government // Russian Officialdom… P. 115-116, 122-125; Смирнов Ю.Н. Рус-

ская гвардия в XVIII веке. Куйбышев, 1989. С. 49; Областные правители… C. 15.

4

Фаизова И.В. «Манифест о вольности»… С. 90, 126-127, 154-155.

5

Russian Officialdom… P. 224, 374-375; Писарькова Л.Ф. Государственное управление…

С. 442-443; Meehan-Waters B. Autocracy and Aristocracy… P. 162.

6

Meehan-Waters B. Social and Career Characteristics of the Administrative Elite, 1689-1761 //

Russian Officialdom… P. 89-91, 101; Meehan-Waters B. Autocracy and Aristocracy… P. 51-52, 162.

7

Бабич М.В. Государственные учреждения… С. 156.

8

Подробнее см.: Черников С.В. Состав и особенности социального статуса светской правя-

щей элиты первой четверти XVIII века: традиции и новации // Cahiers du Monde Russe. Vol. 51.

2010. № 2-3. P. 268-269.

19

и служебных назначениях имеются для подавляющего большинства из них -

1 079 лиц9.

Основой для статьи стала биографическая база данных по правящей элите

России 1725-1762 гг., составленная мною в первую очередь по неопублико-

ванным коллекциям документов из фондов РГАДА и РГВИА10. В них отложи-

лись многочисленные перечни высших должностных лиц, материалы перепи-

сей чиновников, послужные списки военных, дела об отставках, жаловании,

чинопроизводстве, взысканиях и награждениях. Перечисленные источники

позволяют ответить на ряд важных вопросов. Как менялся профиль службы

представителей элиты этого времени и какую роль «смешанная» служба играла

на разных этапах карьеры? Насколько часто военнослужащие переводились из

армии к «делам»? Какие изменения произошли в чинопроизводстве и практике

отставок военных? Главный вопрос - когда в среде правящей элиты началось

выделение военной и гражданской службы как независимых друг от друга ви-

дов деятельности?

Перейдём к рассмотрению поставленных вопросов. Таблица 1 содержит

общие данные о карьере представителей элиты 1725-1762 гг. При расчётах

служба в армии и на флоте была отнесена к «военному» типу карьеры, а стат-

9

Непосредственно в «генеральских» рангах на службу поступили 36 из 1 079 человек. Из-за

уточнения биографических данных по ряду лиц в моих работах последних лет приводятся незна-

чительно отличающиеся друг от друга (на 1-5 человек) показатели численности правящего слоя

1725-1762 гг. На итоговые выводы эти разночтения не влияют.

10

Основные источники: РГАДА, ф. 9, отд. II, оп. 3, д. 1; ф. 16, оп. 1, д. 20 (ч. 1-9), 36, 38, 81,

101, 134 (ч. 1-5), 135, 140, 141, 168 (ч. 7), 223, 228, 570; ф. 20, оп. 1, д. 16 (ч. 1-2), 20, 21 (ч. 1-2),

50 (ч. 1-6), 61, 70-73, 75, 79 (ч. 1-2), 151, 177 (ч. 1, 3-5), 218, 219 (ч. 1); ф. 177, 1735 г., д. 10, 13;

1736 г., д. 9, 10а; 1737 г., д. 13а; 1738 г., д. 20; 1739 г., д. 17; ф. 188, оп. 1, д. 1389; ф. 198, оп. 1,

д. 91; ф. 199, портф. 240, д. 15, 16; портф. 246, д. 9, 10, 14; ф. 203, оп. 1, д. 1; ф. 210, оп. 21, д. 1087;

оп. 22, д. 209; ф. 248, д. 21, 33, 46, 241, 380, 386-391, 394, 398, 400, 412, 413, 415, 418, 420-421,

424, 426, 428-430, 432, 437, 439-442, 451, 455, 460, 463, 464, 467, 496, 528, 543, 544, 568, 583, 595,

605-606, 608, 618, 623, 625, 628, 633-634, 654, 661, 673, 689, 715, 725, 742, 768, 778, 780, 788, 904,

985, 1088, 1090, 1097, 1107, 1109, 1110, 1121, 1132, 1134, 1137, 1141, 1142, 1145, 1150, 1152, 1155,

1176, 1179, 1248, 1514, 1515, 1519, 1522, 1563, 1580, 1725, 1899-1905, 1933-1942, 1947, 1950-1952,

2117, 2189-2198, 2484, 2499, 2534, 2604-2605, 2666, 2731, 2733, 2735, 2770, 2802, 2806, 2812, 2856,

2884-2885, 2887, 2889-2890, 2894, 2949, 3013, 3015, 3019-3021, 3024, 3027, 3083, 3085, 3088, 3140,

3144, 3147, 3148, 3210, 3212-3213, 3216, 3219, 3279, 3283, 3288, 3291, 3321, 3342, 3346, 3348, 3423,

3484, 3524, 3530, 3838, 4342, 5950, 5952, 5958-5959, 5962, 5964, 5971-5974, 5993, 5995, 6003-6005,

6007, 6410, 6416, 7301-7304, 7307-7308, 7313, 7326, 7458, 7465, 7469, 8110, 8111, 8114, 8120, 8122

(ч. 1-3), 8123, 8286-8292; оп. 106, д. 628, 833, 1186, 1225; оп. 109, д. 4; оп. 110, д. 304; оп. 113,

д. 109, 109а, 110, 238, 437, 479, 599, 641, 671, 727, 745, 800, 873, 900, 906, 1079, 1082, 1092, 1096, 1107,

1111, 1123, 1157, 1233, 1345-1347, 1349, 1353, 1354, 1357, 1365, 1465 (ч. 1-2), 1530, 1635, 1637, 1662;

оп. 118, д. 57; оп. 120, д. 311; оп. 121, д. 1160; оп. 122, д. 345 (ч. 1); ф. 263, оп. 1, ч. 2, д. 1043; ф. 286,

оп. 1, д. 1, 7, 9, 14, 17, 19, 26, 27, 31, 32, 34-36, 38, 39, 45, 49, 51 (ч. 1-2), 61, 63, 74, 75, 78, 79, 82,

84, 86, 93, 106, 108, 111, 112, 114, 117, 119-122, 125, 131, 133, 136, 139, 143, 145, 148, 160, 167, 170,

172, 181, 182, 185, 192, 197, 208, 214 (ч. 1-2), 215, 216, 220, 222, 228, 231, 232, 237-239, 241, 241а,

242, 245, 247, 254, 258, 259 (ч. 1-3), 260, 262-264, 267, 271, 273-275, 282, 287, 288, 306, 309, 310,

323, 331, 335, 336, 339, 340, 347, 363, 368, 386, 393, 395, 397, 403, 404, 418 (ч. 1-2), 419-421, 423, 424

(ч. 1-2), 436-442, 446-447, 456-457, 460, 468-471, 477, 484, 493, 496, 500-504, 506-507, 509, 510

(ч. 1-2), 511, 512, 514-516, 522, 523, 525, 893, 894, 897, 934, 947, 990, 1034, 1036, 1121, 1125, 1133;

оп. 2, д. 6; ф. 342, оп. 1, д. 9 (ч. 2); ф. 350, оп. 3, д. 1; ф. 400, оп. 4, ч. 1, д. 638, 2171, 2174, 2175;

оп. 11, ч. 3, д. 58 (ч. 1-2); ф. 1239, оп. 3, ч. 78, д. 34742, 34746, 34748; ч. 79, д. 35058; РГВИА, ф. 23,

оп. 1, д. 45; оп. 2, д. 4; оп. 3, д. 8, 17, 20, 49, 51, 54, 55, 57, 94, 137; оп. 4, д. 1, 3, 60, 62, 73-75, 92,

104, 201, 203, 311; ф. 489, оп. 1, д. 7006-7007, 7010, 7122, 7134, 7339, 7386-7388, 7391, 7395; ф. 490,

оп. 2, д. 6-8, 11, 13, 19-21, 25, 28, 33-35, 37, 38, 40-42, 44, 45, 47, 50-53, 55, 56, 58; оп. 3, д. 1, 4,

45, 46, 205-210; ф. 846, оп. 16, д. 81 (ч. 2).

20

ская, придворная и дипломатическая - к «гражданскому». Если дворянин хотя

бы один раз переводился, временно или на постоянной основе, с военной на

гражданскую службу либо наоборот, то карьера рассматривалась мною как

«смешанная».

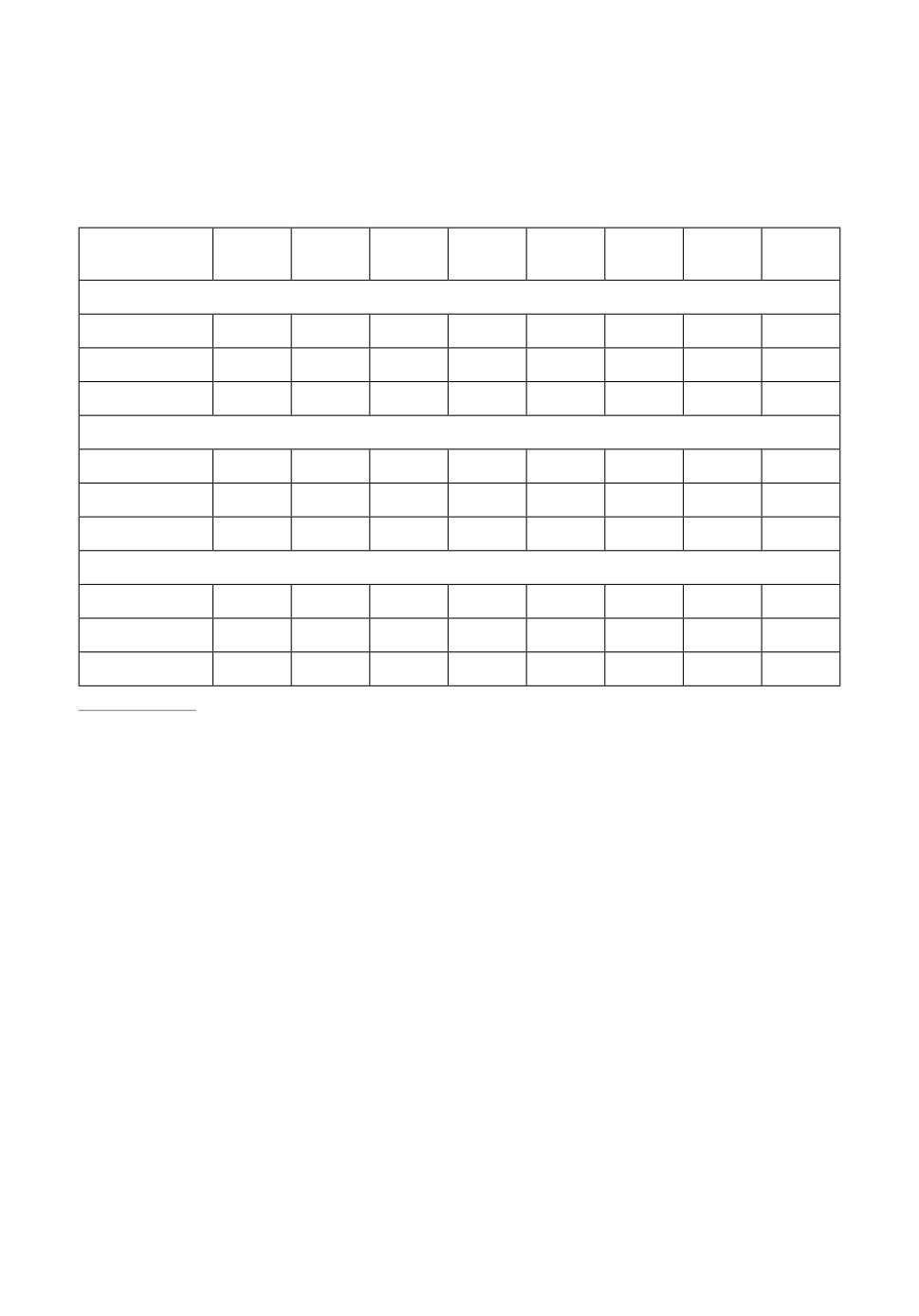

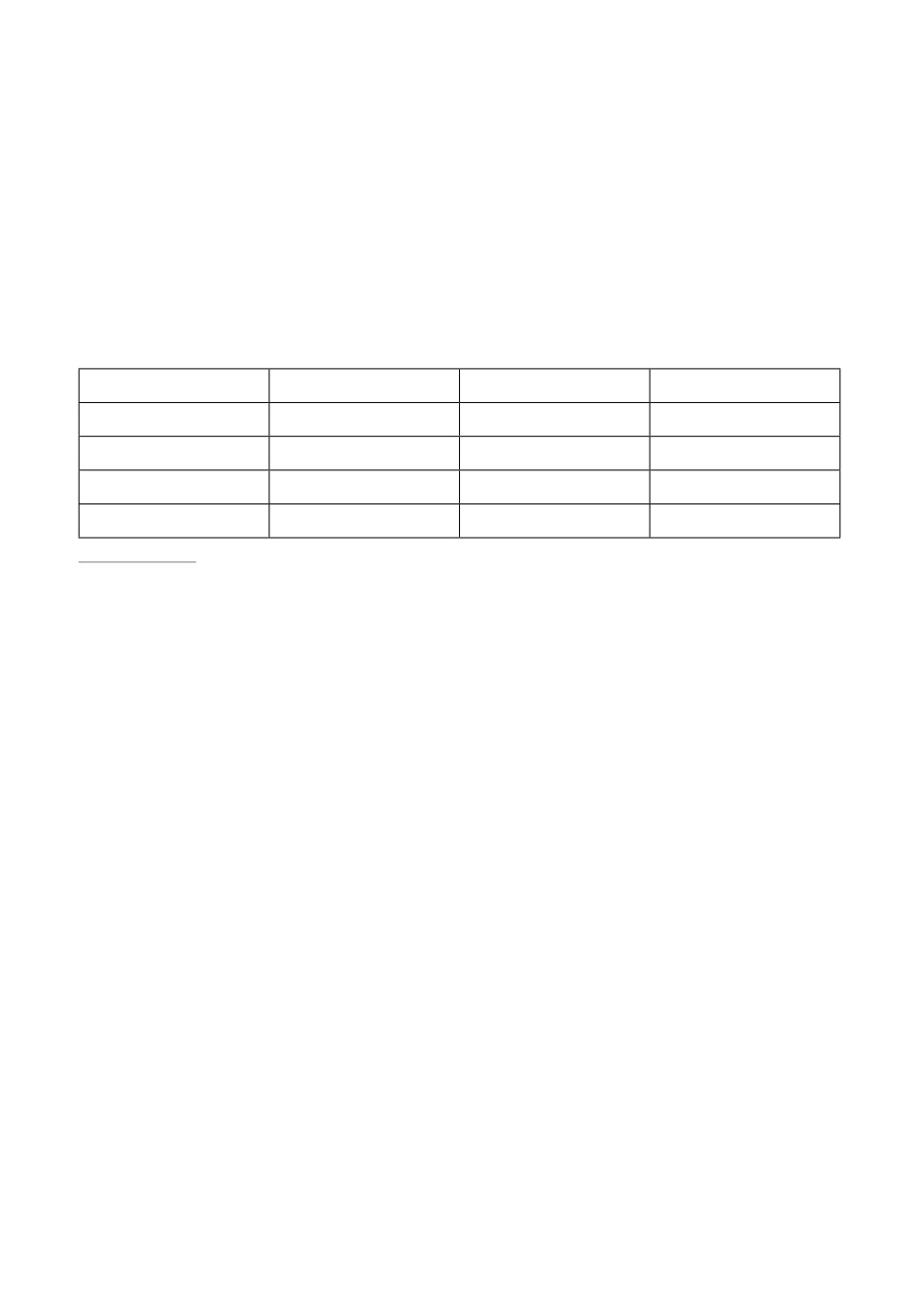

Таблица 1

Профиль службы представителей элиты 1725-1762 гг., %

1725-

1730-

1736-

1741-

1747-

1752-

1757-

1725-

Вид службы

1730

1735

1741

1746

1751

1756

1762

1762

Все (русские и иноземцы)

Военная

18

18

19

18

22

28

33

28

Гражданская

16

18

15

16

17

13

12

14

Смешанная

66

64

66

66

61

59

55

58

Русские

Военная

5

5

10

10

14

19

23

17

Гражданская

17

15

11

14

17

14

12

13

Смешанная

78

80

79

76

69

67

65

70

Иноземцы

Военная

45

40

40

36

41

46

52

48

Гражданская

14

25

20

18

16

15

12

18

Смешанная

41

35

40

46

43

39

36

34

Подсчитано по: см. сноску 10.

Как следует из таблицы, «смешанная» служба была характерна для 58%

правящего слоя 1725-1762 гг., в том числе для 70% русских и 34% инозем-

цев. Обратим внимание на русскую часть элиты. На протяжении изучаемого

периода доля военнослужащих выросла с 5 до 19-23%, а количество совме-

щавших военную службу с гражданской, напротив, сократилось - с 78-80 до

67-65%. Несмотря на это, «смешанная» карьера даже в середине XVIII в. оста-

валась доминирующей. Профиль службы иноземцев существенно отличался:

значительная часть из них выбирала военную службу (показатели колеблются

от 36 до 52%), почти столь же высокой оказалась доля лиц на «смешанной»

(35-46%). Гражданская служба как среди русских, так и среди иноземцев была

мало популярна.

В таблице 2 приведены данные о первых назначениях будущих представи-

телей элиты 1725-1762 гг. при поступлении на службу. Если карьера дворянина

начиналась в учебном заведении, например в Шляхетском кадетском корпусе,

при расчётах учитывался первый чин на действительной службе.

Из таблицы следует, что три четверти служилых людей (77% русских

и столько же иноземцев) начинали свою карьеру в армии или на флоте и толь-

ко четверть - в гражданской сфере. Показатели по гражданским видам служ-

бы у иноземцев очень близки, русские же предпочитали службу придворную

(15%). Наряду с Н.А. Возжинским, А.Г. Жеребцовым, А.Г. Разумовским,

21

В.Е. Скворцовым, П.С. Сумароковым, И.И. Шуваловым и многими другими,

чья дальнейшая карьера проходила по преимуществу при дворе, здесь свою

службу также начинали губернаторы С.И. Измайлов, А.Н. Квашнин-Самарин,

И.И. Юшков, коллежские президенты В.М. Еропкин, Д.И. Кочетов, герольд-

мейстер Ф.П. Квашнин-Самарин, генералы К.Б. Бороздин, В.А. Лопухин,

А.П. Мельгунов, В.В. Нарышкин, П.И. Стрешнев, А.С. Шепелев. Поступили

на службу пажами, перевелись в армию и впоследствии дослужились до гене-

ральских рангов иноземцы И.М. Бенкендорф, Ф.И. Вадковский, А.П. Ганни-

бал, П.А. Дивиер. Сыновья и близкие родственники ряда высших сановников

начинали карьеру на дипломатическом поприще. Среди них А.А. Бестужев--

Рюмин, И.И. Бецкой, Ф.М. Воейков, М.Н. Волконский, А.М., С.Д., С.М. Го-

лицыны, А.И. Головин, С.П. Долгоруков, А.Б. Куракин, П.И. Мусин-Пушкин,

А.И. Неплюев, З.Г. Чернышёв.

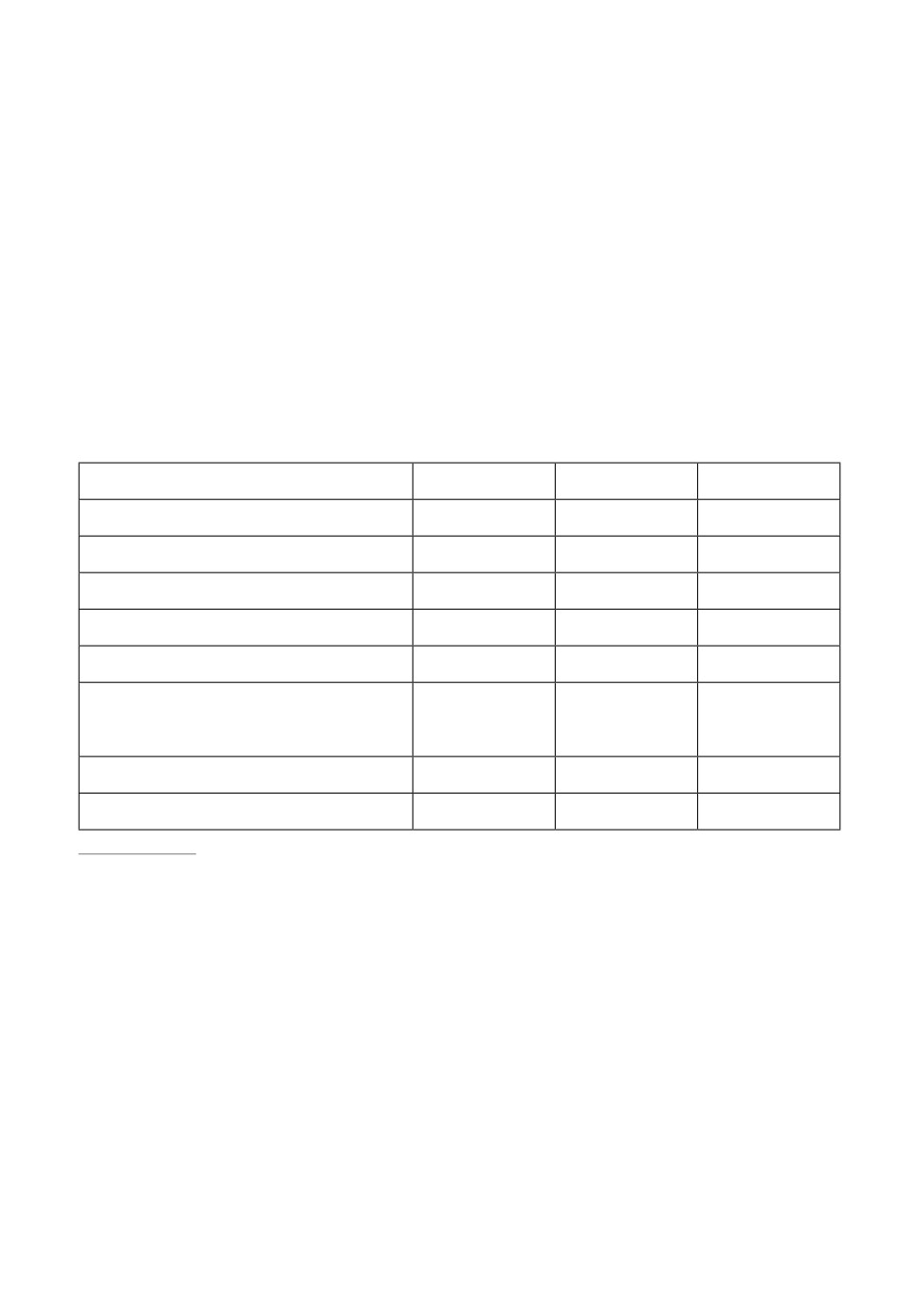

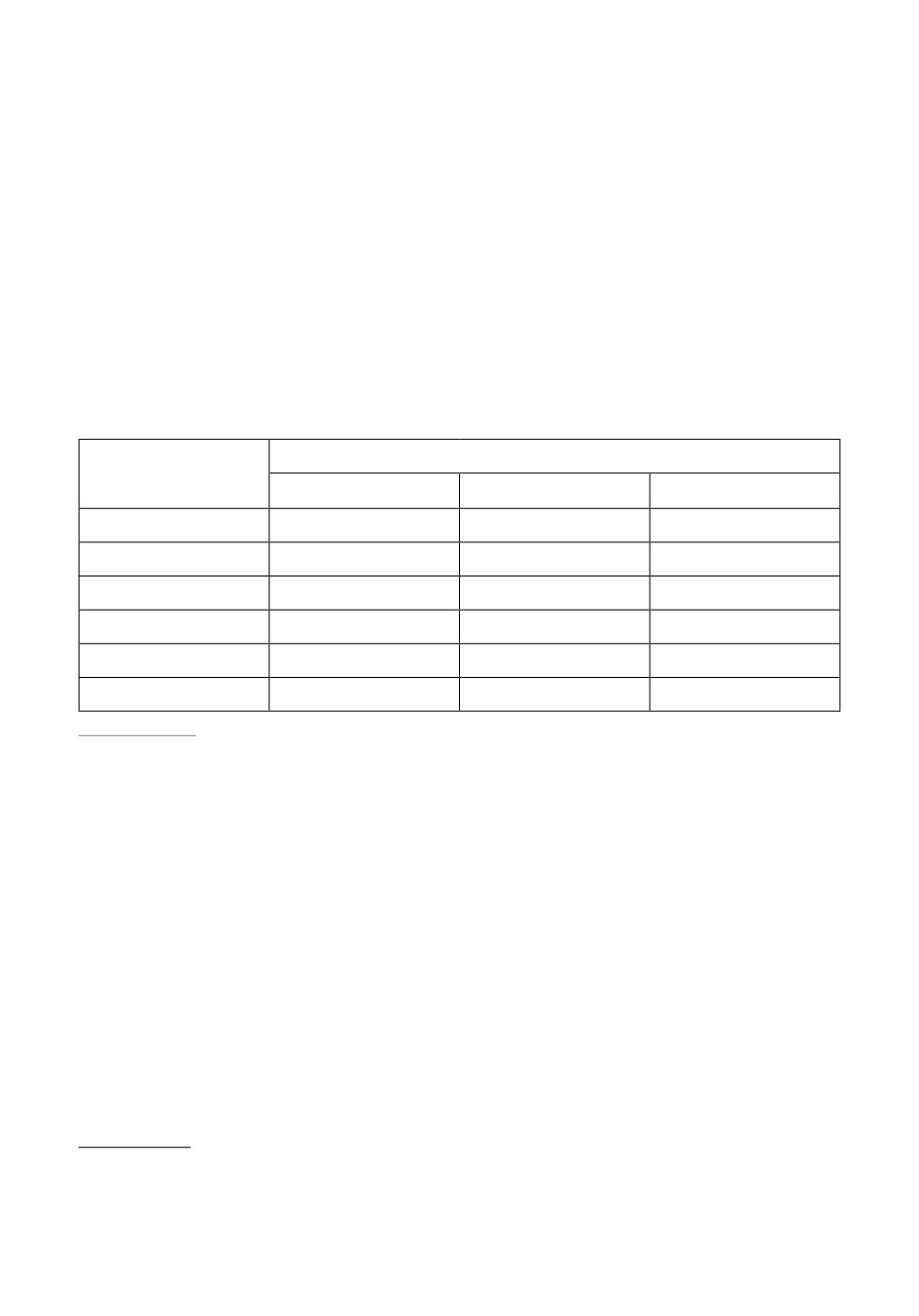

Таблица 2

Первые назначения при поступлении на службу,

лиц (доля, %)

Вид службы

Все

Русские

Иноземцы

Армия

716 (66)

454 (65)

262 (69)

Флот

112 (11)

81 (12)

31 (8)

Придворная служба

130 (12)

109 (15)

21 (6)

Врачи, в том числе придворные

20 (2)

0 (0)

20 (5)

Дипломатическая служба

25 (2)

19 (2)

6 (2)

Статская служба

(за исключением канцелярских слу-

33 (3)

6 (1)

27 (7)

жащих)

Канцелярские служащие

45 (4)

33 (5)

12 (3)

Всего

1 081 (100)

702 (100)

379 (100)

Подсчитано по: см. сноску 10.

На канцелярских должностях служили только 5% русских (более половины

из них по происхождению недворяне) и 3% иноземцев. Подьячими, копии-

стами, «писчиками», протоколистами, канцеляристами начинали, например,

будущие руководители императорского Кабинета А.В. Макаров, И.А. Черка-

сов, кабинет-секретарь Я.И. Бахирев, сенатские обер-секретари И.С. Ермо-

лаев, И.К. Кирилов, Д.И. Невежин и А.С. Сверчков, глава Петербургской

типографии М.П. Аврамов, советники Коллегии иностранных дел И.О. Пуго-

вишников, И.И. Топильский и И.Ю. Юрьев, руководители Соляной конторы

А.С. Боев, М.С. Кузьмин и П.Я. Стечкин, вице-президент Вотчинной колле-

гии Ф.С. Мануков, обер-прокурор Сената А.С. Маслов, астраханский губер-

натор В.В. Неронов, сержант лейб-кампании, генерал-майор М.М. Ивинский.

В походной канцелярии Я.В. Брюса на секретарской должности начал свою

службу будущий президент Берг-коллегии А.Ф. Томилов. Писарями, канцеля-

ристами, секретарями, переводчиками, в том числе в армии и на флоте, в мо-

22

лодости служили вице-канцлер А.И. Остерман, вице-президент Юстиц-колле-

гии Ф.И. Эмме, почт-директор Ф.Ю. Аш, генералы И. Брахвельт, И. Жандр,

Г.Х. Мейер и М.И. Стоянов.

Как развивалась дальнейшая карьера служилых людей и какую роль совме-

щение военных и гражданских назначений играло на разных этапах карьеры?

Выделим два периода: 1) от поступления на службу до получения первого «ге-

неральского» чина и 2) службу в чинах 1-5 классов. Согласно моим расчётам,

русские поступали на службу в 17-летнем возрасте и достигали первого «гене-

ральского» ранга в среднем к 46 годам. У иноземцев, часть которых начинала

свою карьеру за границей, средний возраст поступления на российскую службу

был выше (25 лет), но «генеральские» ранги они получали раньше русских

(44 года). Таким образом, первый этап карьеры у русских занимал примерно

30 лет, а у иноземцев - около 20 лет. Общие данные об их службе за этот пе-

риод приведены в таблице 3.

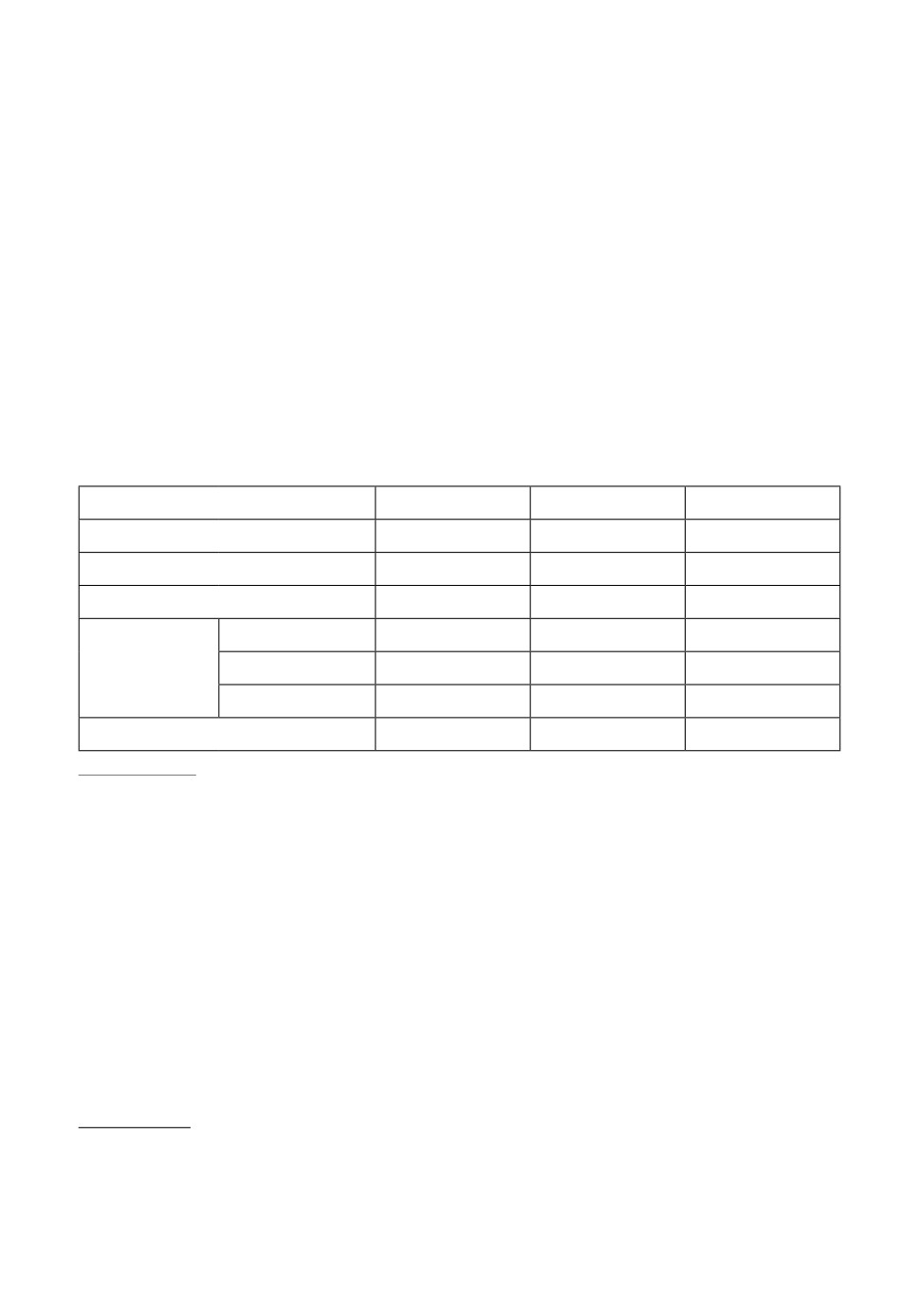

Таблица 3

Профиль службы на раннем этапе карьеры,

лиц (доля, %)

Вид службы

Все

Русские

Иноземцы

Военная

520 (50)

295 (42)

225 (67)

Гражданская

153 (15)

98 (14)

55 (16)

Смешанная

370 (35)

312 (44)

58 (17)

один раз

174 (16)

136 (19)

38 (11)

Переводов

дважды

83 (8)

71 (10)

12 (4)

к «делам»

три и более раз

113 (11)

105 (15)

8 (2)

Всего

1 043 (100)

705 (100)

338 (100)

Подсчитано по: см. сноску 10.

Напомню, что карьера 77% русских и иноземцев начиналась в армии и на

флоте. В течение первого периода службы доля военных среди русских из-за

переводов к «делам» снизилась на 35%, а среди иноземцев - лишь на 10%. На

смешанной службе состояло 44% русских и только 17% иноземцев. Граждан-

ская карьера была наименее престижной, её выбрали 14% русских служилых

людей и 16% иноземцев. Полученные показатели можно сравнить с общими

сведениями по российскому офицерскому корпусу. По данным Г.В. Калашни-

кова, в 1725-1745 гг. гражданские назначения получали не более 13% армей-

ских офицеров11. Ежегодно у «дел» находились лишь 4,5% офицеров (в начале

периода - 10-12%, в конце - 1-2%). Подавляющее большинство офицеров

в течение года не отлучались из полка (64%), либо направлялись в командиров-

ки, непосредственно связанные с комплектованием армии и её материальным

11

Калашников Г.В. Офицерский корпус русской армии в 1725-1745 гг. Дис. … канд. ист. наук.

СПб., 1999. С. 7, 54, 259, 263. Автор проанализировал сведения о 5 279 офицерах и учёл в общей

сложности 700 случаев «гражданских» назначений. Однако в этой работе нет данных о том, как

часто офицеры переводились к «делам» (однократно или по нескольку раз). Поэтому рассчитанный

мной показатель (13% офицеров, получавших гражданские назначения) максимально возможный.

23

обеспечением, - сбор подушной подати, рекрут и т.д. (24,5%)12. Таким образом,

«универсальный» тип службы был более характерен для будущих представите-

лей элиты в начале их карьеры (35%), чем для российской офицерской среды

в целом (13%), но и в том и в другом случае лица со «смешанной» карьерой

составляли меньшинство.

Обратим особое внимание, что практика переводов военных к «делам»

была очень далека от устоявшихся представлений о непрерывных перемеще-

ниях дворян с армейской службы на гражданскую. Как следует из таблицы 3,

в течение первых 30 лет карьеры только 15% русских получали подобные на-

значения свыше двух раз, 10% - дважды и 19% - однократно, а 42% воен-

ных не переводились к «делам» вовсе. Биографии ряда высокопоставленных

лиц, привлекавшие внимание исследователей, действительно насыщены са-

мыми разнообразными поручениями и назначениями. Неординарными ад-

министративными способностями, по всей видимости, обладали А.П. Баска-

ков, И.И. Бахметев, А.Б. Бутурлин, М.Я. Волков, М.М. Голицын (младший),

С.А. Колычев, М.А. Матюшкин, А.Д. Меншиков, Б.-Х. Миних, П.И. Мусин--

Пушкин, В.Я. Новосильцев, А.Л. Плещеев, А.И. Румянцев, С.А. Салтыков,

Н.Ю. Трубецкой, Г.А. Урусов, А.И. Ушаков, Г.П. Чернышёв, А.Г. Шамор-

дин, Б.Г. Юсупов, П.И. Ягужинский и некоторые другие деятели петровского

и послепетровского времени. Вместе с тем наиболее «типичными» для этой

эпохи были лица «второго плана», которые за весь период военной службы

назначались к «делам» не более одного-двух раз (или совсем обходились без

таких назначений), либо переводились в гражданскую сферу уже после отстав-

ки из армии. Среди них - Л.В. Боборыкин, М.М. Барятинский, Н.М. Боло-

тов, И.Г. Грабленов, А.Р. Давыдов, А.С. Жилин, М.А. Зюзин, А.С. Исаков,

С.Ю. Караулов, С.Я. Косицкий, Д.И. Павлов, С.Г. Плаутин, И.М. Протасьев,

А.А. Путятин, М.В. Сушков, В.Б. Тенишев, С.И. Ушаков, Ф.Т. Хомяков,

А.Г. Щербинин и многие другие.

Так, Алексей Сергеевич Жилин, сын московского дворянина С.Ф. Жили-

на, поступил на службу в 1704 г., участвовал в сражениях Северной войны,

Прутском и Польском походах, дослужившись в драгунских полках до капи-

тана. В 1735 г. он с чином подполковника был переведён в Украинский ланд-

милицкий корпус, а после завершения Русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

уволен в отставку бригадиром и назначен воеводой в Свияжск. Через месяц, не

успев вступить в эту должность, он был переведён на новый пост - «главного

командира» поташных заводов. В 1751-1753 гг. Жилин состоял при размеже-

вании вотчин императрицы Елизаветы Петровны в Новгородском уезде, а за-

тем его повысили до генерал-майора и назначили на должность астраханского

губернатора13.

Схожим образом развивалась карьера сына стольника Р.К. Давыдова, Афа-

насия Романовича. Он начал службу «с солдатства» в 1715 г., принимал уча-

стие в Северной войне, Каспийском и Польском походах, а затем в войнах

с Турцией и Швецией. Завершив свою военную службу в чине полковника,

Давыдов при отставке в 1748 г. был пожалован в бригадиры, спустя год стал

генерал-майором и определён к «ремонту и строению» московского кремлёв-

12

Там же. С. 258-259, 263.

13

РГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 228, л. 281; д. 231, л. 586-587; д. 262, л. 55; д. 418, ч. 1, л. 88; д. 419,

л. 231, 241; д. 507, л. 787, 789-789 об. Сенатский архив. Т. 7. СПб., 1895. С. 646.

24

ского дворца. В 1759 г. в чине тайного советника его назначили оренбургским

губернатором, а затем, уже при Екатерине II, он возглавил московскую контору

Дворянского банка14.

Как отмечалось, совмещение военных и гражданских назначений было

свойственно в основном для русских. В таблице 4 приведены данные об их

карьере до получения первого «генеральского» ранга, в зависимости от года по-

ступления на службу. Такая группировка наглядно демонстрирует изменения,

происходившие в карьере от поколения к поколению.

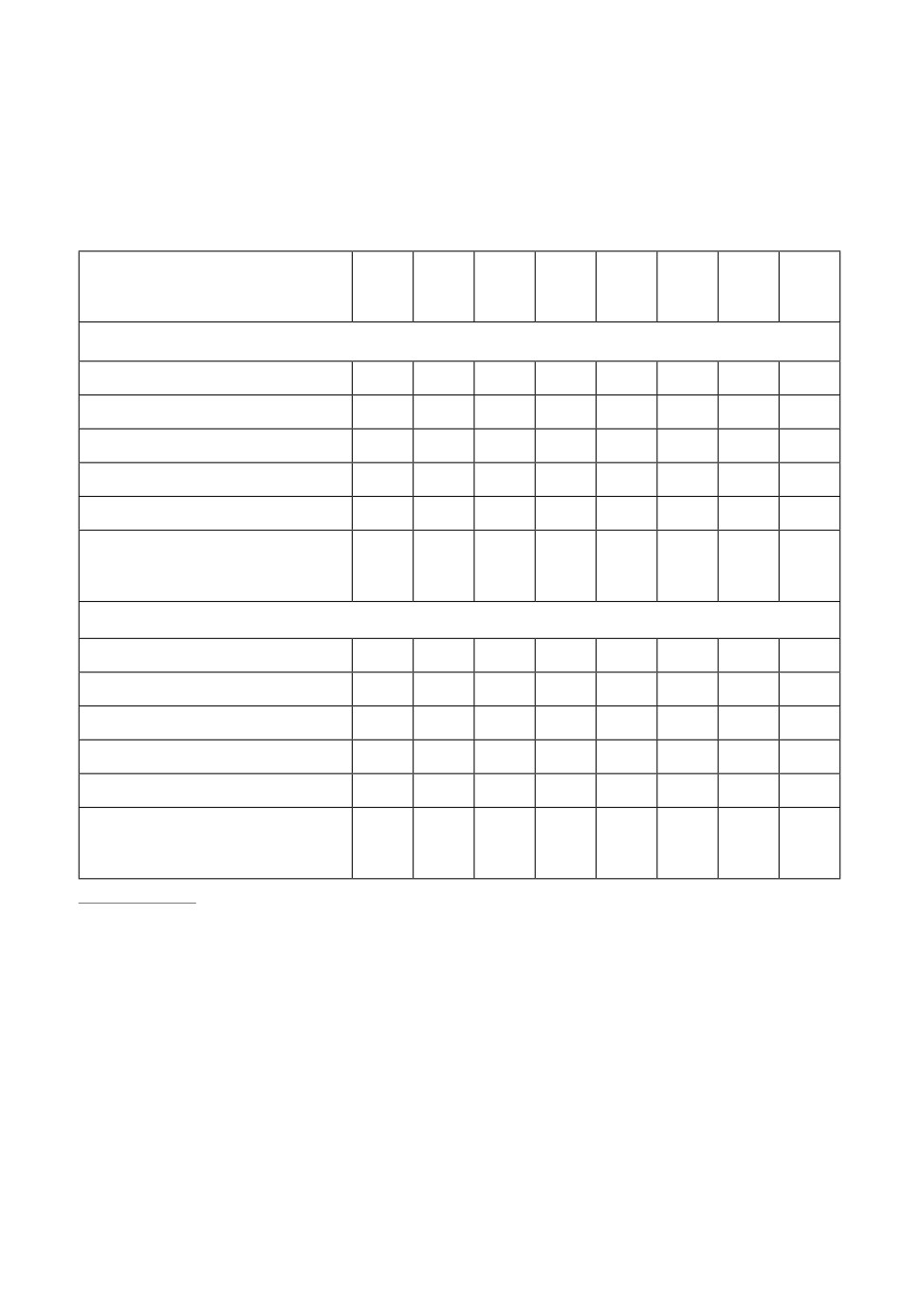

Таблица 4

Профиль службы на раннем этапе карьеры

(русские; по году начала службы), %

Переводов «к делам»

Вид службы

(смешанная служба)

Год начала

службы

граждан-

смешан-

3 раза

военная

1 раз

2 раза

ская

ная

и более

До 1691 г.

9

16

75

20

11

44

1691-1700 гг.

42

10

48

16

14

18

1701-1710 гг.

44

13

43

16

9

18

1711-1720 гг.

52

8

40

25

5

10

1721-1730 гг.

43

15

42

24

11

7

после 1730 г.

61

12

27

16

6

5

Подсчитано по: см. сноску 10.

Из таблицы следует, что «смешанная» карьера являлась доминирующей

лишь у поступивших на службу до 1691 г. (75%). Для последующих поколений

совмещение военных и гражданских назначений характерно в меньшей степе-

ни. Среди тех, кто начал служить в 1691-1730 гг., лиц со «смешанной» карьерой

насчитывалось 40-48%. После 1730 г. этот показатель опустился до 27%. Доля

тех, кто переводился к «делам» неоднократно, также резко снизилась - с 55 до

11%. Одновременно выросло число военных, постоянно служивших в армии

или на флоте - с 9 до 61%.

В литературе распространённость «смешанного» типа службы, как прави-

ло, связывается с чрезвычайными мерами, которые использовались Петром I

при проведении реформ, и усилением роли армии в гражданском управлении15.

В действительности первая четверть XVIII в. не являлась временем расцвета

«смешанной» карьеры, напротив, её популярность неуклонно снижалась. К со-

жалению, нет сопоставимых данных о службе думных чинов в XVII столетии,

14

РГАДА, ф. 20, оп. 1, д. 50, ч. 4, л. 74 об., 66; ф. 203, оп. 1, д. 1, л. 104 об., 171 об.; ф. 248,

д. 3212, л. 403-403 об., 407; д. 3321, л. 66; д. 3342, л. 50, 68, 163, 279, 281; д. 3348, л. 167; оп. 113,

д. 1353, л. 14; ф. 286, оп. 1, д. 421, л. 424; д. 439, л. 132-133; д. 525, л. 641об.; РГВИА, ф. 489, оп. 1,

д. 7010, л. 16; д. 7134, л. 6; д. 7386, л. 10 об., 11; Опись высочайшим указам и повелениям, храня-

щимся в С.- Петербургском сенатском архиве, за XVIII век / Сост. П. Баранов. Т. 3. СПб., 1878.

№ 9841, 10434, 10481, 11312, 11327.

15

Троицкий С.М. Указ. соч. С. 34; Писарькова Л.Ф. Государственное управление… С. 534.

25

но если исходить из сложившейся в историографии точки зрения об отсутствии

в Московской Руси служилой «специализации», петровское царствование сле-

дует рассматривать как начало длительного переходного периода от традицион-

ного «смешанного» - иными словами, московского - типа службы к новому,

рациональному. Однако даже к середине XVIII в. процесс обособления воен-

ной и гражданской карьеры был далёк от завершения.

Как менялся профиль службы при достижении зрелого возраста? Сравним

данные о службе на раннем этапе карьеры (табл. 3) и в период после получения

первого «генеральского» ранга (табл. 5).

Таблица 5

Профиль службы в чинах 1-5 классов,

лиц (доля, %)

Вид службы

Все

Русские

Иноземцы

Военная

356 (33)

158 (22)

198 (53)

Гражданская

443 (41)

344 (49)

99 (27)

Смешанная

280 (26)

204 (29)

76 (20)

Всего

1 079 (100)

706 (100)

373 (100)

Подсчитано по: см. сноску 10.

Иноземцы предпочитали оставаться в армии, русские же, напротив, часто

покидали военную службу и переводились на гражданскую. У русских измене-

ния в карьере выражены весьма отчётливо: доля военных и лиц на «смешан-

ной» службе с возрастом снижалась (с 42 до 22% и с 44 до 29%, соответствен-

но), а доля гражданских, напротив, резко увеличивалась (с 14 до 49%). Среди

иноземцев отток из армии был менее значительным: доля военных сократилась

с 67 до 53%, число гражданских выросло с 16 до 27%, доля лиц со «смешанной»

карьерой почти не изменилась (17 и 20%, соответственно).

Переводы отставных военных к «делам» в конце карьеры были особенно

распространены среди русских дворян. Можно ли утверждать, что эта практика

оставалась неизменной на протяжении всего изучаемого периода? Проанали-

зируем данные, представленные в таблице 6.

Как видим, в конце карьеры военную службу с гражданской совмещали

от четверти до трети русских представителей элиты (устойчивой тенденции

к росту или снижению этого показателя не наблюдается). Численность дворян,

служивших в армии и на флоте вплоть до полной отставки или смерти, выросла

с 9 до 28-32%, а доля гражданских служащих, напротив, значительно умень-

шилась - с 69 до 37%. Таким образом, с течением времени гражданская служ-

ба всё реже становилась завершающим этапом карьеры военного. К тому же

выводу можно прийти при анализе данных об отставках военнослужащих. По

моим подсчётам, за 1725-1762 гг. состоялось 512 отставок с табельным чином

1-5 классов. В 417 случаях (81%) военный получил армейский чин, в 95 слу-

чаях (19%) - статский.

В первые пять лет после смерти Петра Великого от полевой службы были

уволены 10% отставников, от военной - 77%, полную отставку «от службы

и дел» получили лишь 13% лиц. На гражданскую службу перевели 58% отставни-

26

ков. Как видим, в этот период правительство использовало процедуру отставки

для перераспределения дворян между военной и гражданской сферами управ-

ления16. При Анне Иоанновне положение существенно изменилось: в полную

отставку были отправлены 57%, а на статскую службу переведено 34%. В 1741-

1762 гг. аналогичные показатели составили 67 и 21%. Выявленная динамика

отчётливо прослеживается как среди русских военных, так и у иноземцев, но

с одним существенным отличием - на гражданскую службу иноземцы перево-

дились гораздо реже. Среди русских полную отставку в 1725-1730 гг. получили

12% отставников, среди иноземцев - 25%, в 1730-1741 гг. - 53 и 70%, в 1741-

1762 гг. - 64 и 72%. К гражданским «делам» в 1725-1730 гг. были направле-

ны 63% русских отставников и 25% иноземцев, в 1730-1741 гг. - 39 и 11%,

в 1741-1762 гг. - 26 и 9%.

Таблица 6

Профиль службы в чинах 1-5 классов

(русские; по году начала службы), %

Вид службы

Год начала

службы

военная

гражданская

смешанная

До 1691 г.

9

69

22

1691-1700 гг.

17

51

32

1701-1710 гг.

19

52

29

1711-1720 гг.

31

41

28

1721-1730 гг.

32

44

24

После 1730 г.

28

37

35

Подсчитано по: см. сноску 10.

Очевидно, что к середине XVIII столетия заинтересованность верховной

власти в пополнении гражданских структур отставными военными значительно

снизилась. В этот период отставка использовалась в основном для исключения

из состава госаппарата тех, кто в силу возраста, состояния здоровья либо иных

причин уже не мог нести службу.

Свидетельством постепенного «обособления» военной и гражданской ка-

рьеры также являются изменения в чинопроизводстве. Сравним возраст по-

лучения служилыми людьми первого «генеральского» ранга в зависимости от

профиля их службы. Сразу замечу, что придворные и дипломаты при расчётах

были выделены в отдельную группу, так как их карьера развивалась значитель-

но быстрее и не характерна для остальных гражданских служащих.

Из таблицы 7 следует, что русские представители элиты 1725-1762 гг., слу-

жившие при дворе и на дипломатическом поприще, получали свой первый

«генеральский» чин в среднем к 40 годам, а иноземцы - в 41. Хорошо заметен

16

К аналогичному выводу при анализе биографий «областных правителей» 1719-1739 гг. при-

шла М.В. Бабич (Бабич М.В. Манифест об ограничении сроков дворянской службы 1736 г. в систе-

ме политики, административной практики и социальных ценностей в России XVIII в. // Правящие

элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682-1750). М., 2013. С. 94).

27

рост скорости карьеры у русских придворных и дипломатов: если представи-

тели элиты послепетровского времени достигали высших чинов в 43 года, то

к концу елизаветинского царствования этот показатель снизился до 35 лет.

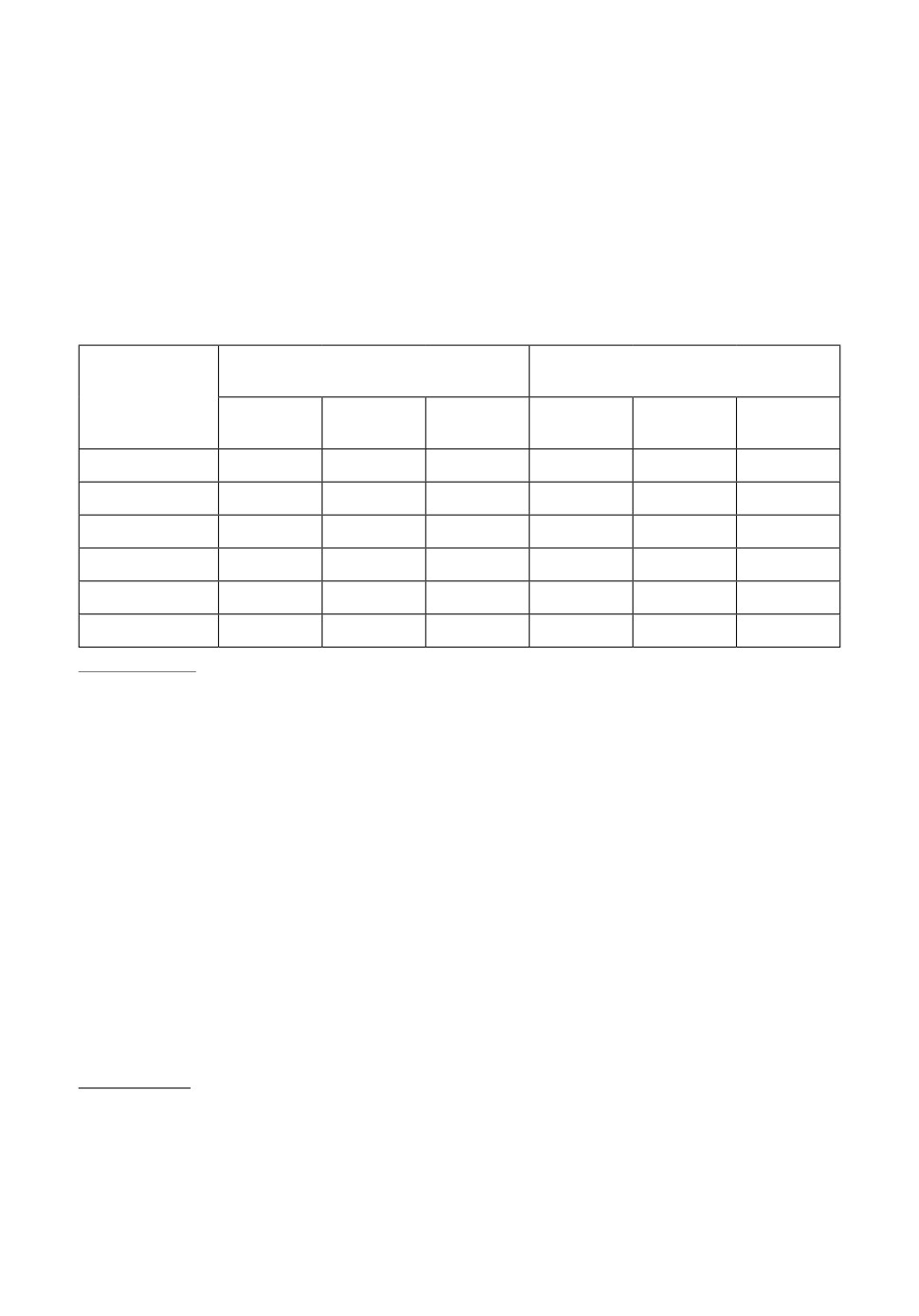

Таблица 7

Средний возраст при получении представителями элиты 1725-1762 гг.

первого «генеральского» ранга, лет

1725-

1730-

1736-

1741-

1747-

1752-

1757-

1725-

Вид службы

1730

1735

1741

1746

1751

1756

1762

1762

Русские

Военная

49

49

51

47

45

46

44

48

Гражданская *

52

52

55

56

48

54

54

54

Смешанная *

46

46

50

49

48

51

51

51

Придворная и дипломатическая

43

43

41

38

35

35

35

40

Все

46

46

47

44

42

44

43

46

Начали служить после 1700 г.,

% от численности правящего

34

48

68

88

94

98

99

81

слоя данного периода

Иноземцы

Военная

45

46

42

42

41

44

44

44

Гражданская *

59

58

55

55

48

56

49

53

Смешанная *

42

45

46

47

52

52

49

48

Придворная и дипломатическая

40

39

38

39

40

40

43

41

Все

44

45

42

42

42

45

44

44

Начали служить после 1700 г.,

% от численности правящего

65

76

85

91

95

99

100

90

слоя данного периода

Подсчитано по: см. сноску 10.

* За исключением лиц, состоявших на придворной или дипломатической службе.

Другие виды гражданской службы почти не давали шансов на стреми-

тельную карьеру. Средний возраст получения первого «генеральского» ранга

русскими и иноземцами, находившимися у «дел», составлял 53-54 года. Про-

движение по чиновной лестнице в армии и на флоте шло быстрее: русские

достигали генеральских чинов в 48 лет, а иноземцы - в 44 года. Обратим вни-

мание, что возраст получения первого «генеральского» ранга русскими воен-

ными за 1725-1762 гг. снизился с 49 до 44 лет, и иноземцы к концу изучаемого

периода утратили те преимущества в продвижении по службе, которыми обла-

дали ранее.

Интересные результаты даёт сравнение карьерного роста военных и лиц,

совмещавших военную службу с гражданской. Как следует из таблицы 7,

28

русские представители элиты 1725-1741 гг., переводившиеся из армии к «де-

лам», достигали генеральских чинов на 1-3 года раньше своих сослуживцев, не

получавших таких назначений. При Елизавете армейская служба стала более

выгодной: в 1741-1746 гг. военные опережали по скорости карьеры предста-

вителей элиты со «смешанным» профилем на 2 года, а в 1757-1762 гг. - на

7 лет. Аналогичные изменения, но со второй половины царствования Анны

Иоанновны, мы видим у иноземцев: отставание военных на 1-3 года затем

сменилось их преимуществом от 4 до 11 лет.

Успешное развитие карьеры военных, назначавшихся к гражданским делам

в период петровских реформ, уже отмечалось в литературе, хотя и без соот-

ветствующих расчётов. Как писала Бабич, в первой четверти XVIII в. суще-

ствовала «приоритетная потребность… в руководителях универсального типа».

Продвижение служилых людей определялось, наряду с другими причинами,

наличием навыков «общеадминистративного характера» и способностью вы-

полнять самые разные поручения17. Мои данные подтверждают эту точку зре-

ния: подавляющее большинство представителей элиты 1725-1741 гг. поступили

на службу в царствование Петра I. Однако не менее важно, что рациональные

принципы чинопроизводства, оформившиеся во время Северной войны и за-

креплённые в Табели о рангах 1722 г., в итоге сделали традиционный для

Московского государства «универсальный» тип службы невыгодным для воен-

ных. Этот результат петровских реформ, как следует из таблицы 7, становился

всё более явным благодаря смене поколений: по мере сокращения количества

служивших в рамках «старой» чиновной иерархии и роста числа поступивших

на службу после 1700 г. Дополнительные расчёты подтверждают мой вывод.

Русские представители элиты, поступившие на службу в XVII в., получали свой

первый «генеральский» ранг на военной службе в 57 лет, на «смешанной» -

в 54 года, а поступившие на после 1700 г. - в 45 лет и 51 год; у иноземцев,

начавших карьеру в XVII в. - в 50 и 50 лет, а у поступивших на службу после

1700 г. - в 43 года и 48 лет соответственно.

Перемены также произошли в правилах и практике чинопроизводства. Как

известно, служилая иерархия, созданная Петром Великим, не предполагала

строгого соответствия табельного чина и выполняемых должностных обязан-

ностей. По моим данным, в первые 10-15 лет после принятия Табели о ран-

гах генералы, переводившиеся к «делам», как правило, не получали статских

чинов. Например, в 1730-1731 гг. при армии служило менее половины всех

генералов (44-46%), около трети состояли у «дел», ещё 20% совмещали армей-

скую службу с гражданской. При Анне Иоанновне, после утверждения нового

армейского штата 1731 г. и принятия указа 14 ноября 1735 г. (о повышении

отставных военных, при назначении «к делам», статскими рангами), ситуация

стала меняться. В итоге к концу правления Елизаветы доля генералов, состо-

явших на армейской службе, возросла до 72-78% (включая совмещавших её

с гражданской - до 83-84%), а численность «гражданского» генералитета со-

кратилась до 15-16%.

* * *

Подведём основные итоги. Согласно устоявшемуся мнению, отставные

военные являлись главным источником замещения руководящих должностей

17

Бабич М.В. Государственные учреждения… С. 156, 158, 160.

29

в гражданском аппарате управления первой половины XVIII в. Мои расчёты

подтверждают эту точку зрения: «смешанный» тип карьеры был характерен для

58% представителей элиты 1725-1762 гг., в первую очередь для русских (70%)

и гораздо реже для иноземцев (34%). Даже в середине XVIII в. перемещение

военных на гражданскую службу оставалось обычной практикой. Наиболее по-

чётными вехами на жизненном пути дворян считались походы, «акции» и бата-

лии, а пребывание у «дел» становилось обязанностью тех, кто был неспособен

к полковой службе из-за ран, старости или болезней.

Вместе с тем анализ показал, что в русской служилой среде уже в это время

начинался процесс «специализации» - обособления военной карьеры от граж-

данской. Принципы чинопроизводства, сложившиеся в период Северной вой-

ны и закреплённые в Табели о рангах, сделали совмещение военных и граж-

данских назначений невыгодным для карьерного роста. Если русские служилые

люди со «смешанным» профилем службы, начинавшие свою карьеру в XVII в.,

достигали «генеральских» рангов в среднем на 3 года раньше военных, то у по-

ступивших на службу после 1700 г. наблюдалась обратная картина: по скорости

карьеры военные на 6 лет опережали сослуживцев, переводившихся к «делам».

В изучаемый период сократилось количество временных назначений воен-

ных на гражданскую службу. «Смешанный» тип карьеры в молодом и зрелом

возрасте преобладал только у тех из них, кто начал службу до 1691 г. (75% лиц).

Сорок лет спустя, среди поступивших на службу после 1730 г., доля лиц со

«смешанной» карьерой опустилась до 27%. Значительно уменьшилось коли-

чество военных, которые назначались к «делам» неоднократно. Из-за измене-

ний в практике отставок снизилось число переводов на гражданскую службу

в конце карьеры. Так, в 1725-1730 гг. полную отставку получили лишь 12% от-

ставников, большинство же (63%) были определены к «делам». В 1741-1762 гг.

ситуация стала прямо противоположной - 64% и 26% соответственно.

Приведённые данные наглядно показывают, насколько существенными

были изменения в карьере и служебных назначениях дворянства в 1725-1762 гг.

Русские представители элиты петровского времени, как и первых лет после его

смерти, начинали свою службу в рамках «старой» чиновной иерархии, но даже

в «регулярстве» их карьера во многом соответствовала «идеальному» москов-

скому типу «смешанной» службы. Практика совмещения военных и граждан-

ских назначений впоследствии не исчезла, однако служебный путь елизаветин-

ской элиты уже являлся продуктом созданной Петром рациональной системы

с относительно редкими переводами к гражданским делам, в основном в конце

карьеры, и предпочтением военной службы перед «смешанной».

30