Была ли разорительна для колхозов реформа 1958 г.?

Виктор Томилин

Was the 1958 reform ruinous for the collective farms?

Victor Tomilin

(Lipetsk State Pedagogical University

named after P.P. Semenov-Ŧyan-Shansky, Russia)

DOI: 10.31857/S0869568722040215, EDN: JBLTKS

Важнейшим фактором сохранения и развития отечественной государствен-

ности всегда являлась способность отвечать на вызовы внутренней и междуна-

родной безопасности страны. Неспособность руководства обеспечить политиче-

скую стабильность общества на рубеже 1980-1990-х гг. привела к разрушению

Советского государства. Среди нерешённых социально-экономических про-

блем центральное место занимало обеспечение населения продуктами питания.

Поддержание продовольственной безопасности требует не только политической

воли правительства и административной поддержки агропромышленного ком-

плекса, но и значительных материально-технических и финансовых ресурсов.

Однако как раз таковых советское руководство всегда выделяло недостаточно,

расходовались они неэффективно и слабо стимулировали сельского труженика.

Научная новизна данной статьи заключается в переосмыслении реформы

1958 г. по реорганизации МТС, выявлении её основных противоречий и по-

следствий. Источниковую базу исследования составляют как опубликованные,

так и архивные материалы. Среди первых следует выделить базовые документы,

определившие содержание реформы - закон СССР от 31 марта 1958 г. «О даль-

нейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных

станций»1, а также разработанное на его основе совместное постановление ЦК

КПСС и Совета министров СССР от 18 апреля 1958 г.2 Они содержат форму-

лировки целей и задач реформы, направлений и механизмов её реализации,

социальную составляющую проекта и др.

Большой интерес представляют записки, речи и статьи Н.С. Хрущёва, опу-

бликованные в многотомном издании3. Этот источник недооценён исследова-

телями, между тем в нём отражена эпоха «оттепели», её противоречия. Лидер

страны пытался директивными методами решать аграрные проблемы, критико-

вал партийно-государственных работников в центре и на местах за ошибки, ла-

кировку действительности, оценивал положение дел. В статье также использо-

ваны воспоминания одного из самых авторитетных партийно-государственных

руководителей сельского хозяйства послевоенного времени И.А. Бенедиктова4.

© 2022 г. В.Н. Томилин

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00386 «Предприятия по агросер-

висному обслуживанию колхозов и их роль в развитии сельского хозяйства СССР (1958-1985 гг.)».

1

Cборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1958 гг.

М., 1959. С. 138-140.

2

Известия. 1958. 20 апреля.

3

Хрущёв Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Т. 5. Фев-

раль 1961 г. - октябрь 1961 г. М., 1963.

4

Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущёве // Молодая гвардия. 1989. № 4. С. 12-67.

199

Весьма интересны его характеристики, данные Хрущёву, его познаниям в об-

ласти сельского хозяйства, оценки результатов реорганизации МТС.

Развитие аграрной исторической науки на современном этапе невозможно

без привлечения недоступных ранее документов ЦК КПСС, хранящихся в Рос-

сийском государственном архиве новейшей истории. Это фонды сельскохозяй-

ственных отделов ЦК по союзным республикам и по РСФСР. Исследование

в значительной степени основано на материалах этих фондов, которые вклю-

чают в себя аналитические записки партийных и государственных работников

всех уровней, отчёты с мест, справки о результатах хозяйственной деятельно-

сти, различного рода статистические материалы. О реализации реформы 1958 г.

на местах дают представление документы региональных архивов: Государствен-

ного архива Липецкой области (ГА ЛО) и Государственного архива новейшей

истории Липецкой области (ГАНИ ЛО). Они содержат сведения о ситуации

в области, районах, МТС, РТС и колхозах.

В «аграрной» историографии до сих пор актуален вопрос о цене рефор-

мы и её влиянии на колхозную экономику. В советский период доминиро-

вало утверждение о том, что МТС выполнили свою историческую миссию

и реформа оказала положительное влияние на развитие колхозного строя5.

Современные историки-«аграрники» рассматривают её последствия более

критически, указывают на то, что в итоге многие колхозы оказались на гра-

ни банкротства6. Впрочем, некоторые экономисты считают, что негатив-

ные последствия реорганизации МТС сильно преувеличены. В частности,

Д.Б. Эпштейн пишет: расходы на выкуп техники «никак не могли разорить

сколько-нибудь значительное количество колхозов. Тем более, при доступно-

сти долгосрочного кредита, которым колхозы успешно пользовались». Вопрос

о разорении колхозов продажей техники МТС учёный называет мифом7. Ар-

хивы исследователь не задействовал, указанное умозаключение строится на

данных статистических сборников по народному хозяйству страны. Однако

они составлялись столь причудливым образом, что по ряду позиций в них

5

См.: Арутюнян Ю.В., Вылцан М.А. Историческая роль МТС и их реорганизация. М., 1958;

Лосев А.В. Партийные организации Центрального Черноземья в борьбе за развитие сельского хо-

зяйства (1945-1964 гг.). Воронеж, 1965; История СССР с древнейших времён до наших дней. Т. 11.

Советский Союз на пути к развитому социализму. 1945-1961 гг. / Отв. ред. И.Б. Берхин. М., 1971;

История социалистической экономики СССР. Т. 6. Восстановление народного хозяйства СССР.

Создание экономики развитого социализма. 1946 - начало 1960-х годов. М., 1980; История совет-

ского крестьянства. Т. 4. Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества,

1945 - конец 50-х годов / Отв. ред. И.М. Волков. М., 1988; и др.

6

См.: Милохин Д.В., Сметанин А.Ф. Коми колхозная деревня в послевоенные годы. 1946-

1958: социально-экономические аспекты развития. М., 2005; Томилин В.Н. Машинно-тракторные

станции и колхозы Центрального Черноземья в 1946-1958 годах: неравноправное партнёрство //

Отечественная история. 2006. № 5. С. 103-108; Конышев Д.Н. Ликвидация машинно-тракторных

станций как аспект аграрной политики государства (на примере Кировской области) // Государ-

ственная власть и крестьянство в конце XIX - начале XXI века. Сборник статей. Коломна, 2009;

Орлов Д.С., Ильиных В.А., Андреенков С.Н. Сельское хозяйство Западной Сибири во второй поло-

вине 1960-х - 1980-е гг.: динамика, организационно-производственная и отраслевая структура.

Новосибирск, 2018; Шевельков А.И. К итогам аграрной политики Н.С. Хрущёва в Нечернозёмной

зоне РСФСР // Проблемы аграрной истории России. Материалы III всероссийской научной кон-

ференции, посвящённой 90-летию профессора В.М. Важинского (1930-2010), Липецк 24 апреля

2020 года. Липецк, 2020. С. 143-150; и др.

7

Эпштейн Д.Б. Разорила ли колхозы продажа им тракторов в 1958 г.? // Владимир Григорь-

евич Венжер: мыслитель, исследователь, учитель. М., 2015. С. 306.

200

невозможно найти конкретный показатель, поэтому приходится производить

дополнительные расчёты.

Во второй половине 1950-х гг. советское руководство активно пыталось

придать импульс развитию сельского хозяйства при помощи административ-

ных мер. В марте 1958 г. Верховный совет СССР принял закон «О дальнейшем

развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций»,

в соответствии с которым МТС реорганизовывались в ремонтно-технические

станции (РТС). При этом тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия,

принадлежавшие МТС, равно как и вновь производимые промышленностью,

подлежали свободной продаже колхозам за наличный расчёт или с привле-

чением кредитных средств. Положения закона конкретизировало совместное

постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 18 апреля того же

года «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно--

тракторных станций».

В основных земледельческих районах страны реорганизация МТС прошла

в 1958-1959 гг.8, к началу 1960-х гг. их не осталось вовсе. На первый взгляд про-

изошли «фасадные» изменения: на конторских зданиях появились новые вы-

вески, но при этом сохранились руководящие кадры, инженерно-технические

специалисты, рабочие ремонтники, водители, обслуживающий персонал.

В действительности же состоялась радикальная аграрная реформа, которая вы-

вела взаимоотношения колхозов и РТС на качественно иной уровень.

В предшествующий период работа шла в рамках производственной си-

стемы «МТС-колхозы», в которой системообразующей структурой выступали

первые: государственные предприятия, определявшие весь порядок сельскохо-

зяйственных работ - от планирования до уборки урожая и выполнения пла-

на хлебозаготовок9. Теперь ситуация менялась в корне: колхозы должны были

хозяйствовать самостоятельно. Идеологи реформы надеялись на рост аграрно-

го производства в результате соединения сельхозпроизводителя со средства-

ми производства. Однако колхозам пришлось перестраивать работу коренным

образом. Многие вопросы, находившиеся ранее в зоне взаимной с МТС от-

ветственности, теперь предстояло решать самостоятельно - как технические

(обеспечение работы машин и орудий, их обслуживание, профилактика и ре-

монт, доставка и хранение горюче-смазочных материалов), так и социальные

(организация и оплата труда механизаторов, их питание, отдых и т.д.).

Проблему механизаторских кадров не удалось решить и в условиях дея-

тельности МТС, теперь же она лишь обострилась. Далеко не все механизато-

ры согласились перейти на работу в колхозы. В частности, на начало 1960 г.

в колхозах Липецкой обл. требовалось 4 265 трактористов и 2 034 комбайнёров,

а имелось соответственно 3 785 и 1 68410. В 1963 г. нехватка составляла уже

1 732 тракториста11. Особенно трудным оказался первый год работы в новых

условиях. В колхозах Елецкого района «Новый мир», «12-й Октябрь» и «Имени

Максима Горького» простаивали не только вышедшие из строя, но и пригод-

ные к работе трактора. Не удалось организовать двухсменную работу, машины

8

Так, к примеру, в Алтайском крае уже к 1 октября 1958 г. машины приобрели 87% колхозов

(Орлов Д.С., Ильиных В.А., Андреенков С.Н. Сельское хозяйство Западной Сибири… С. 27).

9

Подробнее см.: Томилин В.Н. Наша крепость. Машинно-тракторные станции Чернозёмного

Центра России в послевоенный период: 1946-1958 гг. М., 2009.

10

ГАНИ ЛО, ф. 34, оп. 11, д. 150, л. 13.

11

Там же, ф. 170, оп. 1, д. 40, л. 78.

201

простаивали из-за нехватки трактористов. Механизаторы, всё же перешедшие

из МТС в колхозы, к большому недоумению их председателей не стали образ-

цом дисциплины и порядка. Более того, своей апатией они заражали колхозни-

ков. «Плохо у нас дело с трудовой дисциплиной механизаторов, - сокрушался

председатель колхоза «Победа» Скворцов. - В МТС они регулярно выходили на

работу, а у нас в колхозе они по два-три дня не выходят. Есть старые механи-

заторы, хорошо работавшие в МТС десятки лет, но теперь в колхозе проявля-

ют недисциплинированность»12. Отношение к работе переменилось из-за того,

что в МТС механизаторы привыкли получать зарплату регулярно, а по итогам

года им причиталась дополнительная оплата от колхозов натурой и деньгами.

В колхозах же сложилась практика оплаты трудодней по итогам хозяйственного

года, лишь немногие из них могли оплачивать труд трактористов ежемесячно13.

В нищих колхозах на механизаторов смотрели с завистью ещё со времён

МТС: работают за деньги, да ещё и хлеб получают. Подобные настроения со-

хранились и после реорганизации. Колхозники считали работу механизаторов

лёгкой и хорошо оплачиваемой, не связывали её с более высокой производи-

тельностью труда. Председатель Елецкого райисполкома Скориков требовал

побороть такие настроения: «Почему у нас неправильно смотрят на механиза-

торов? Раньше мы кивали на МТС и сейчас такое же отношение. Тракторист

просит соломы - не дают. Никакой заинтересованности трактористам не со-

здают. А если уйдут трактористы из колхоза, что тогда будет делать колхоз?»14.

Организация тракторных работ оставляла желать лучшего. Колхозы не

обеспечивали механизаторов горячим питанием, в итоге им приходилось ез-

дить обедать домой на тракторах за 5 км. Экономия на питании «выходила

боком», происходил огромный перерасход горючего (только в 1958 г. по кол-

хозам Елецкого района он составил порядка 100 т). По образному выраже-

нию председателя райисполкома Скорика, «горючее льётся рекой». Залогом

успешной работы машинно-тракторного парка является своевременное и пра-

вильное проведение технических уходов. В одних колхозах сумели наладить

грамотное обслуживание и эксплуатацию техники, в других на это «махнули

рукой», и тракторы работали от поломки до поломки. Огромные убытки при-

носили колхозам неправильное хранение горюче-смазочных материалов и от-

сутствие порядка при заправке машин. Заправка производилась «без насоса,

вручную, через нижний кран. В результате в топливный бак трактора попадает

горючее не отстоявшееся, часто с водой, и топливная аппаратура выходит из

строя». По этим причинам в Елецкой РТС за неполный 1958 г. запчастей на

ремонт топливной аппаратуры израсходовали в два раза больше, чем за весь

предыдущий год15.

Специфика сельскохозяйственного производства определяет сезонный ха-

рактер работы машин и агрегатов. Большинство из них работает короткий пе-

риод времени: от нескольких дней до одного-двух месяцев в году. Всё остальное

время года они простаивают. Поэтому срок службы сельхозмашин в значитель-

ной степени зависит от правильности их хранения. В 1958 г., после завершения

12

ГА ЛО, ф. Р-1229, оп. 1, д. 265, л. 173, 178.

13

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 18 апреля

1958 г. колхозам «рекомендовалось» установить уровень оплаты труда механизаторов не ниже того,

который они имели в МТС за норму выработки по гарантийному минимуму.

14

ГА ЛО, ф. Р-1229, оп. 1, д. 265, л. 178.

15

Там же.

202

сезона полевых работ, из 20 колхозов Елецкого района только три сумели ор-

ганизовать постановку техники на хранение. В остальных положение оказалось

удручающим: техника «разбросана в беспорядке, от грязи и растительных остат-

ков большинство машин не очищены и не смазаны». На примере тракторной

бригады колхоза «Коммунар» можно оценить последствия: «В этой бригаде две

кукурузные сеялки стоят не очищенные ещё с весеннего сева, цепи проржавели,

в сошниках и банках остатки кукурузы. Самоходный комбайн от пожнивных

остатков и грязи не очищен, один скат спущен. В подобном состоянии нахо-

дятся силосный комбайн, лафетная жатка, зерновые сеялки». Многие колхозы

в целях экономии денежных средств пытались обойтись собственными силами,

а то и вообще без ремонта. Мастерские РТС простаивали. Так, на 20 октября

1957 г. в МТС Елецкого района отремонтировали 37 тракторов, а в РТС на ту

же дату 1958 г. - всего 616. Руководство РТС столкнулось с нежеланием колхозов

заключать договоры на ремонт. О значимости решения этой проблемы говорил

председатель райисполкома Скорик. Он убеждал председателей колхозов глуб-

же вникать в работу машинно-тракторного парка. «Некоторые руководители

колхозов не хотят везти технику в РТС и рассчитывают на месте её отремонти-

ровать. Такой председатель колхоза, - предупреждал он, - весной заплачет»17.

Изучение результатов работы колхозов в первый период проведения ре-

формы на примере Елецкого района показывает большие трудности в выстраи-

вании новой модели производственных отношений. Будучи поставлены в более

жёсткие условия, многие колхозы области оказались не в состоянии вести са-

мостоятельную хозяйственную деятельность. В особенно сложном положении

оказались области Нечернозёмной зоны РСФСР. Одной из мер, направленных

на «реанимацию» экономически несостоятельных колхозов, стало их укрупне-

ние. На практике это означало объединение слабых хозяйств с «сильными»,

при этом объединялись и их долги. По такому пути пошли многие регионы

страны. В Липецкой обл. на 1 января 1959 г. насчитывалось 400 колхозов. За

год их количество сократилось до 271, в том числе 119 укрупнилось и 10 пре-

образовали в совхозы18. Преобразование колхозов в совхозы и расширение

землепользования совхозов за счёт присоединения колхозов виделось местным

органам власти ещё одним способом привлечь дополнительные ресурсы (в том

числе финансовые). Однако государственные возможности не позволяли удов-

летворить запросы регионов. Только в 1958 г. бюро ЦК КПСС по РСФСР

рассмотрело предложение Совета министров РСФСР об организации 51 нового

совхоза и расширение землепользования 364 совхозов за счёт земель 871 колхо-

за. В результате было дано согласие на организацию лишь одного совхоза в Ко-

стромской обл. и расширении землепользования 264 существующих совхозов19.

Великолукский обком обратился в ЦК с просьбой создать 27 новых совхо-

зов и расширить существующие за счёт включения в их состав 122 колхозов,

располагавших 284 тыс. га земельных угодий. Это были экономически слабые

хозяйства с большими долгами. При годовом доходе в 28,2 млн руб. их задол-

женность государству составляла 22,5 млн руб., или 80%. Предложение обкома

отвергли20.

16

Там же, л. 191.

17

Там же, л. 178.

18

ГАНИ ЛО, ф. 34, оп. 11, д. 150, л. 69.

19

Там же, д. 170, л. 26.

20

РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 174, л. 1-4.

203

Укрупнение колхозов в Липецкой обл. кардинально их положение не улуч-

шило. На финансовое положение негативное воздействие оказывали долги

прошлых лет, образовавшиеся в том числе и из-за просчётов правительствен-

ной политики, например, из-за реализации «плана преобразования приро-

ды». Выход липецкие власти видели в том, чтобы «прирезать к существующим

совхозам 271 тыс. га земельной площади 46 экономически слабых колхозов».

Кроме того, предлагалось «организовать 23 новых совхоза на базе бывших уса-

деб МТС, отделений РТС и реорганизовать с расширением землепользования

два отделения совхозов в самостоятельные совхозы на площади 511,4 тыс. га

80 экономически слабых колхозов». Цена вопроса - 282,7 млн руб. В среднем

долг «экономически слабого колхоза» составлял колоссальную по тем временам

сумму - свыше 2,24 млн руб. Самостоятельно выбраться из такого положения

хозяйства не могли. Просьбу руководства области правительство удовлетвори-

ло: постановлением Совета министров СССР от 28 января 1961 г. разрешалось

преобразовать 121 колхоз в совхозы21.

Первые результаты реформы в другой центральной области России - Брян-

ской - также не внушали оптимизма. По состоянию на 1 января 1961 г. только

76 колхозов из 375 (20% от общей численности) имели «удовлетворительное

финансовое положение». 131 колхоз (35%) испытывал «временные финансовые

затруднения» и нуждался в дополнительной помощи со стороны государства.

В особенно тяжёлом положении находились 168 колхозов, которые не смогли

бы погасить долги в ближайшее время даже «при условии выполнения всех

производственных и финансовых планов». По этой группе колхозов только

платежи, перешедшие с прошлого 1960 г., составили 15,7 млн руб., или 39%

запланированного дохода текущего года22. Каждый второй колхоз области к на-

чалу 1960-х гг. оказался экономически несостоятелен.

Первые итоги работы в новых экономических условиях показали наличие

большого числа «экономически слабых колхозов». В 1958 г. в РСФСР таких кол-

хозов насчитывалось 8 505, или 25,5% от общей численности23. Облисполкомы

и советы министров 22 областей и автономных республик обратились к прави-

тельству с просьбой преобразовать 1 465 экономически слабых колхозов в совхозы.

Примерная цена данного мероприятия превышала 1 млрд руб. Эти деньги пошли

бы на покрытие долгов указанных колхозов, а также на капитальные вложения

и увеличение оборотных средств совхозов. Одновременно местные органы власти

просили списать долги колхозов на сумму 875,9 млн руб., отсрочить выплату за-

долженности Госбанку СССР и Сельхозбанку СССР в сумме 1 135,9 млн руб. на

3-5 лет, а также списать натуральную задолженность по семенной и фуражной

ссуде в количестве 344,8 тыс. т зерна. Как видно, неотложная помощь колхозной

экономике составила колоссальную сумму - более 3 млрд руб. Совет министров

РСФСР не поддержал эту просьбу из-за отсутствия средств24.

Требовались срочные меры по оздоровлению колхозов. Совет министров

РСФСР просил руководство страны осуществить ряд мер по их финансовой

поддержке: отсрочить на три года выплату задолженности Госбанку СССР

в сумме 750 млн руб. и на пять лет - Сельхозбанку СССР в сумме 800 млн руб.;

списать денежную задолженность за работы МТС в сумме 200 млн руб.; списать

21

Там же, л. 134, 136.

22

Там же, д. 340, л. 61.

23

Там же, д. 240, л. 16.

24

Там же, л. 17.

204

задолженность по зерну (семенная и фуражная ссуды, натуроплата работ МТС)

в размере 300 тыс. т. Однако это были полумеры, потому что даже при рассроч-

ке и частичном списании долгов «лежачие» колхозы не смогли бы поднять-

ся. Чтобы предотвратить срыв весенних полевых работ, правительство РСФСР

предложило Госбанку СССР выдавать кредит на покупку нефтепродуктов, за-

пасных частей, семян, минеральных удобрений и на оплату счетов РТС и МТС

за выполненные работы и ремонт техники «независимо от состояния расчётов

по ранее выданным ссудам на срок до реализации урожая 1959 года». Также

предлагалось увеличить кредитный план Сельхозбанка СССР в 1959 г. на 1 млрд

руб. для выдачи долгосрочных ссуд на приобретение новой техники25.

К уже проанализированным материалам следует добавить показательные

сведения по колхозам Тамбовской обл. На 1 января 1961 г. они задолжали

различным кредиторам 621 млн руб. В области насчитывалось 292 колхоза,

следовательно, в среднем по каждому долги составляли более 2 млн руб. Если

предположить, что часть хозяйств всё же была экономически состоятельной,

то реальные долги «лежащих на боку» колхозов оказывались намного боль-

ше. При этом собственно долги за приобретённую сельхозтехнику составляли

68,2 млн руб., или всего 11% от общей суммы26.

О масштабе дополнительных расходов колхозов по приобретению трак-

торов и сельхозмашин даёт представление записка Пермского обкома в бюро

ЦК по РСФСР. В ней говорится, что за последние три года затраты МТС на

эксплуатацию техники в среднем за год составили 150,5 млн руб. В то же время

сумма фактически сданной натуральной оплаты за работы по заготовительным

ценам составила порядка 35,2 млн руб. Остальные расходы (115,3 млн) покры-

ло государство. Следовательно, разрыв между расходами на содержание и экс-

плуатацию техники и стоимостью натуроплаты составил около 77%. Только

теперь указанные дополнительные расходы государство полностью переклады-

вало на колхозы. В данном случае это означало увеличение трат на содержание

и обслуживание техники более чем на 115 млн руб. Да и то только если пред-

положить, что эффективность МТС и колхозов одинакова. В действительности

организация работы и материально-техническая база колхозов были хуже, чем

в МТС, а потому издержки производства продукции лишь возрастали. В целях

оздоровления колхозов руководство области просило ЦК повысить государ-

ственные заготовительные и закупочные цены на продукты сельского хозяй-

ства, «затраты труда и средств на производство которых значительно выше

заготовительных и закупочных цен»27. В «Записке» обкома приведён расклад

средних цен и фактических затрат государства на производство продукции,

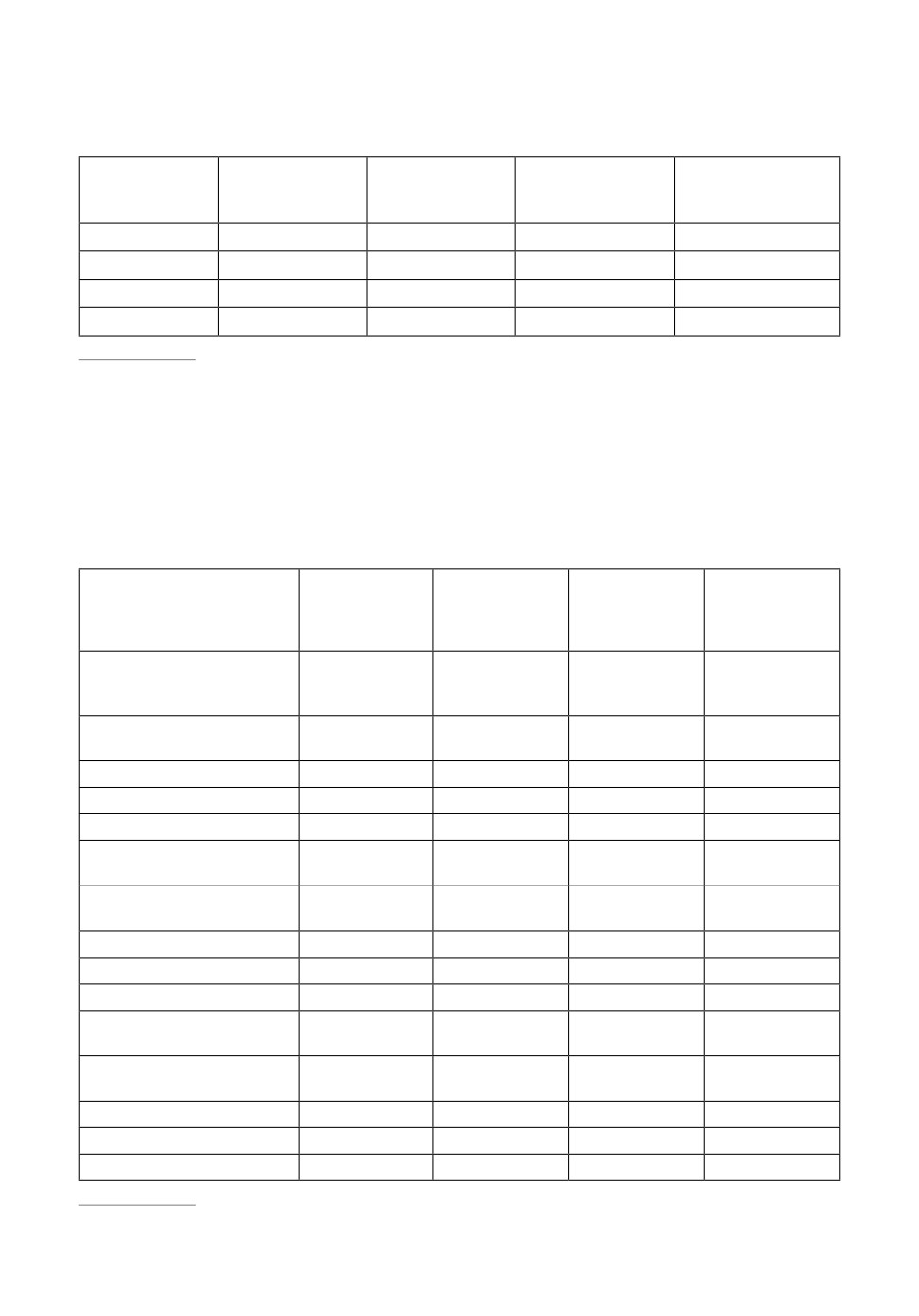

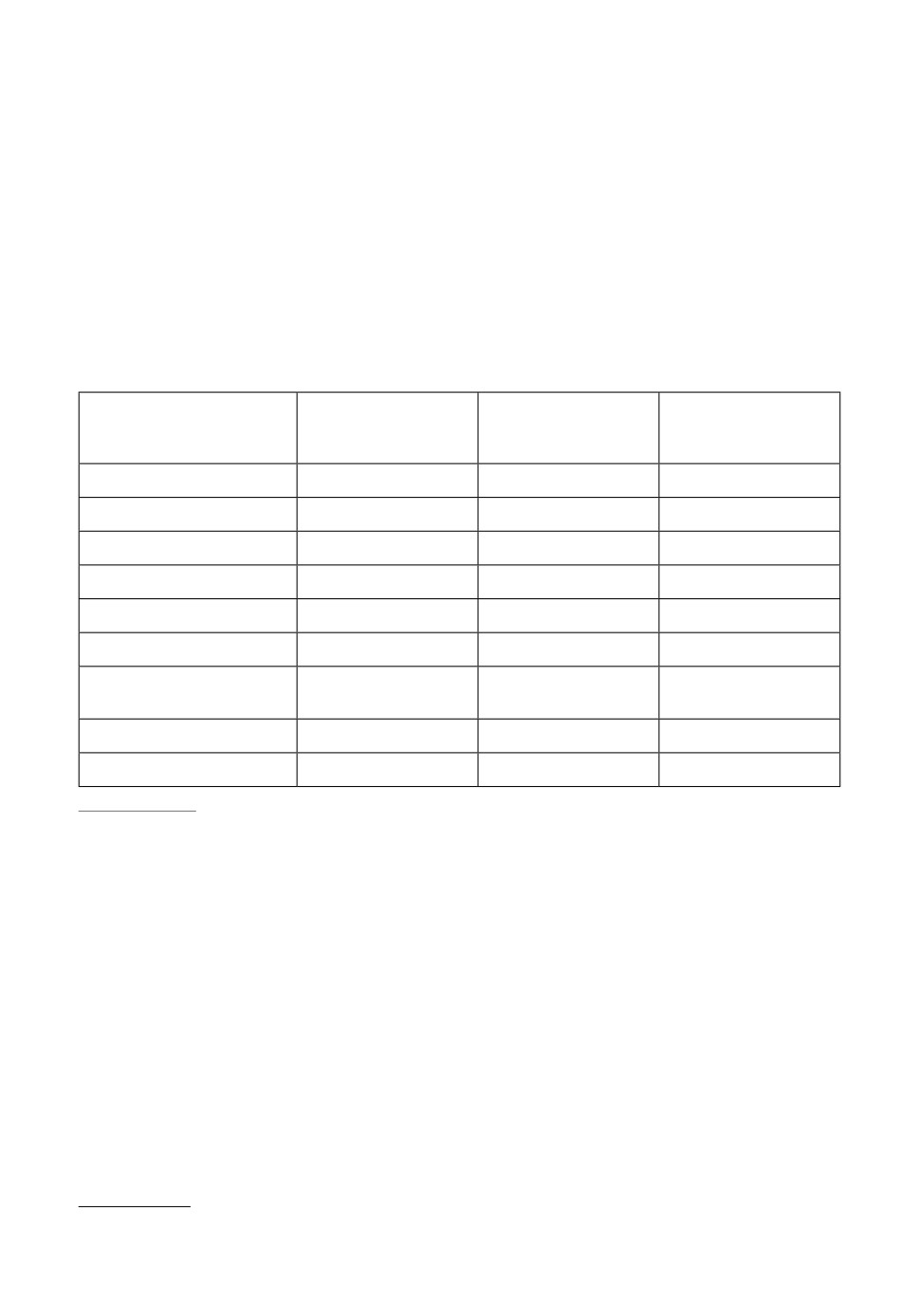

сдаваемой колхозами в порядке оплаты за работу МТС (см. табл. 1).

Как видим, оплата колхозной продукции не покрывала издержек произ-

водства. Если признать реальными расценки на продукцию, полученную по на-

туроплате за работу МТС, то заготовительные цены на зерно и мясо составляли

от них лишь 20%, молоко - 31%, шерсть - 57%. Без изменения системы цено-

образования колхозы не могли развиваться. Вот почему руководители области

предложили поднять тарифы на зерно в 3,8 раза, мясо - в 2,3, молоко - в 2,

шерсть - в 1,3 раза.

25

Там же, л. 17-18.

26

Там же, д. 288, л. 123-124.

27

Там же, д. 199, л. 76.

205

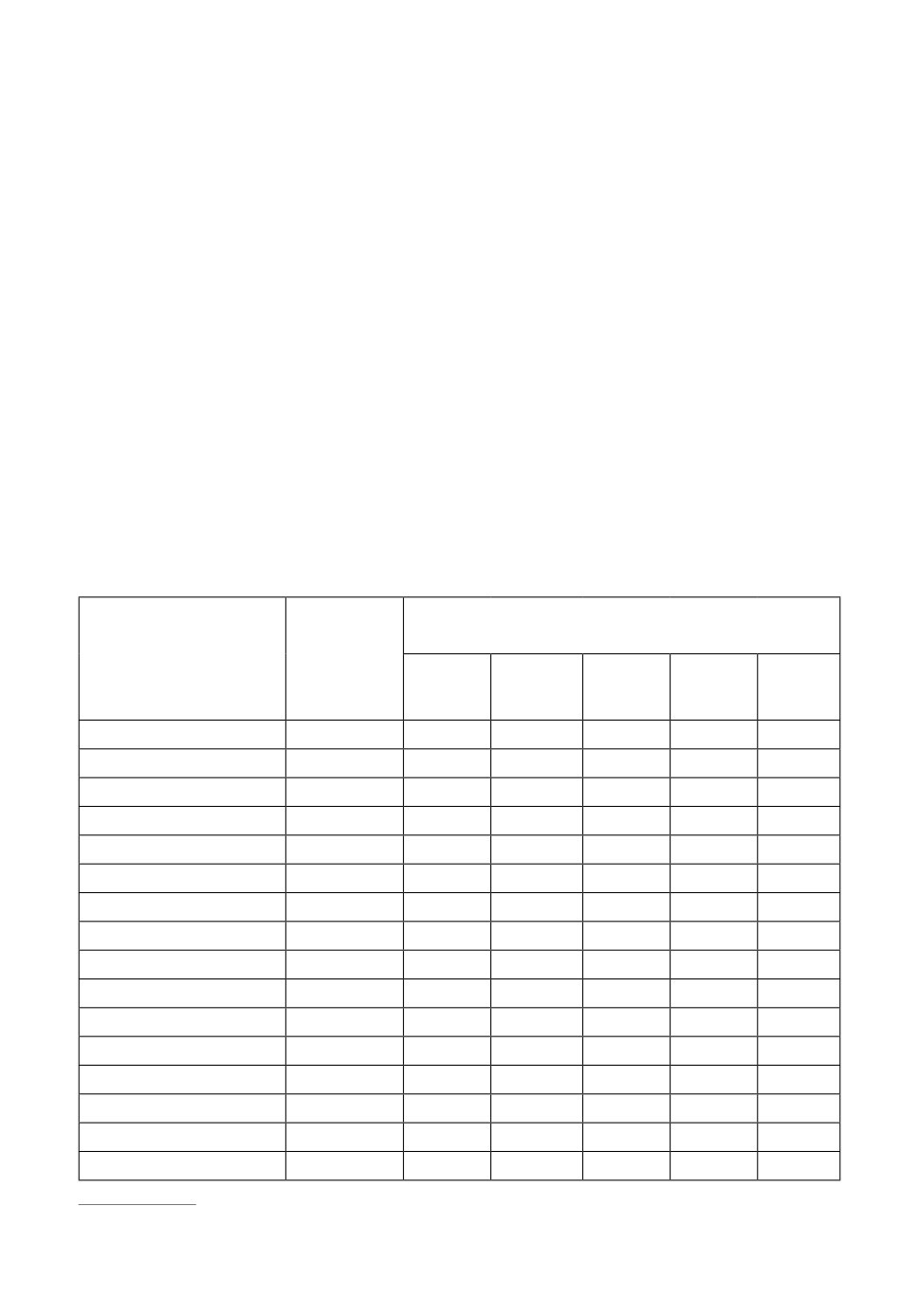

Таблица 1

Заготовительные и закупочные государственные цены

на продукцию колхозов Пермской обл. в 1955-1960 гг. (в руб. за т)

Наимено-

По государ-

Предложение по

По обязатель-

По натуроплате

вание

ственным

повышению заго-

ным поставкам

за работу МТС

продукции

закупкам

товительных цен

Зерно

238

738

1 179

900

Мясо

1 927

5 208

9 751

4 500

Молоко

554

1 323

1 783

1 100

Шерсть

23 420

35 060

40 870

30 000

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 199, л. 79, 82.

Пермская обл. не относилась к главным земледельческим районам стра-

ны, но несоответствие затрат на производство сельскохозяйственных продук-

тов и ставок их госзакупок очевидно. Положение было одинаковым в колхозах

различных регионов (см. табл. 2).

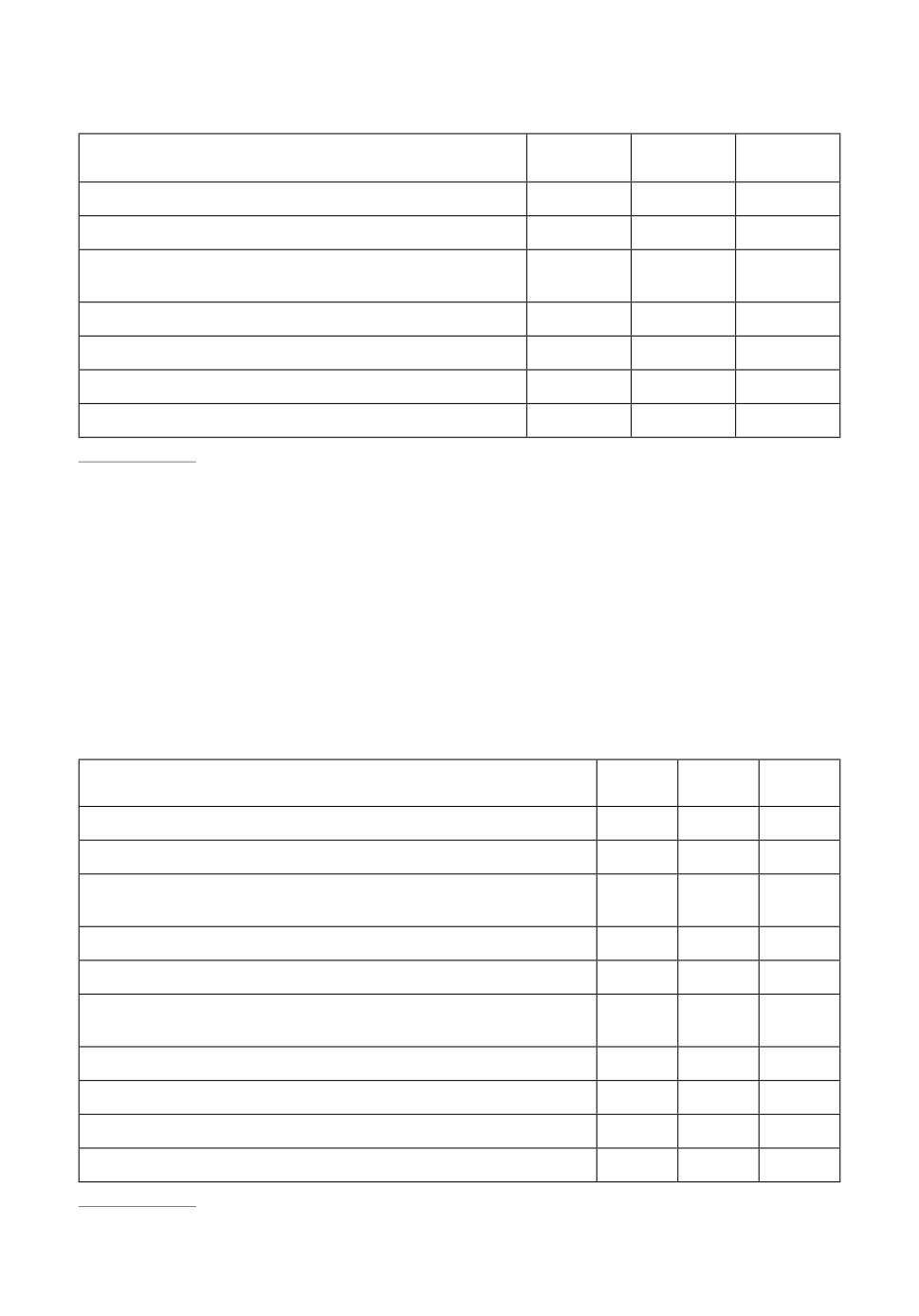

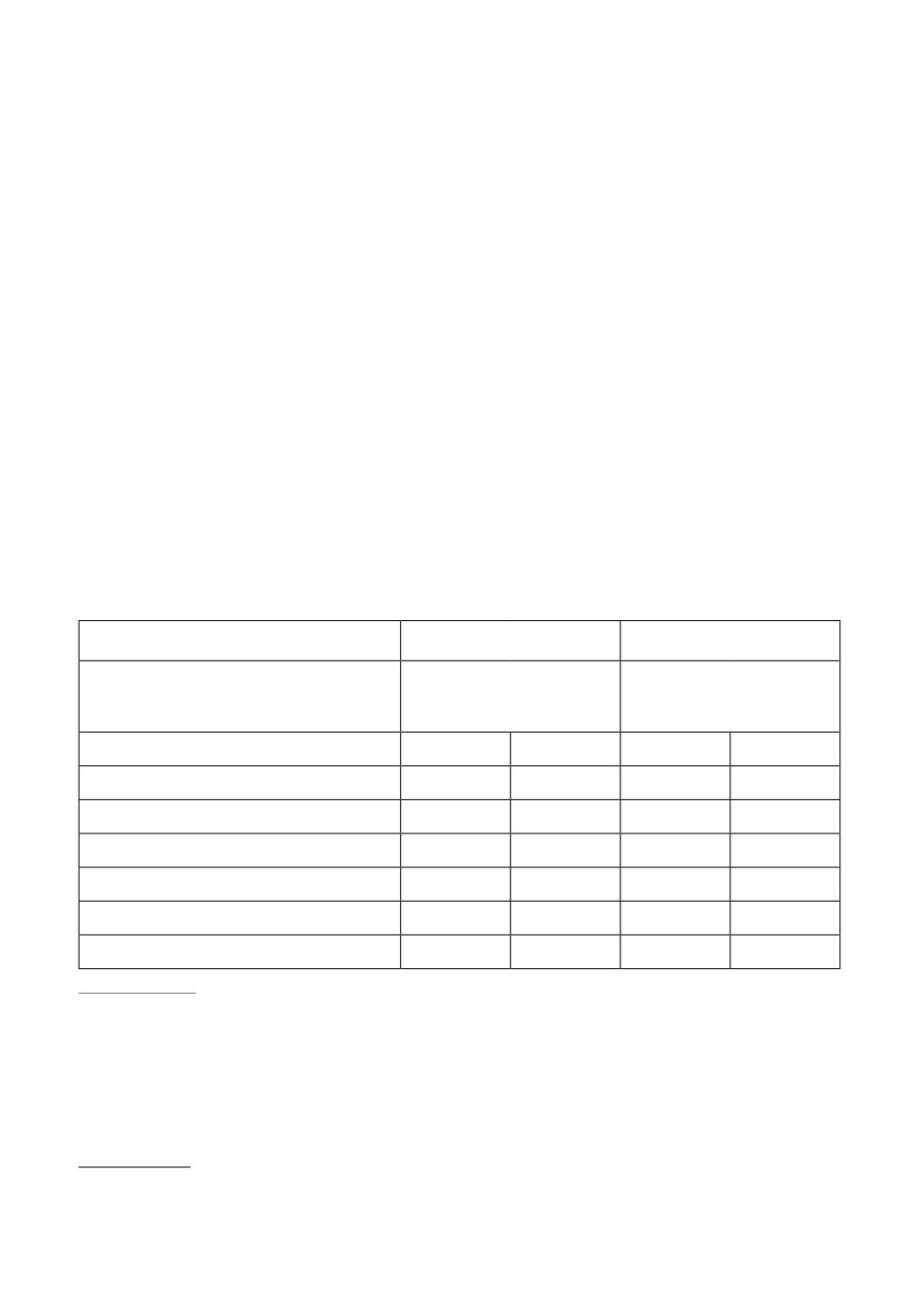

Таблица 2

Себестоимость и цена реализации продукции колхозов РСФСР в 1960 г. (в руб.)

Разница между

Цена реали-

Наименование

Себесто-

Цена

себестоимостью

зации от се-

продукции

имость

реализации

и ценой

бестоимости

реализации

(%)

Мясо крупного рогатого

скота в среднем по всем

810

614

196

76

колхозам, за 1 т

в том числе в:

881

630

251

72

Центральном районе

Волго-Вятском

937

649

288

69

Северо-Западе

799

664

135

83

на Урале

688

642

46

93

Мясо свиней в среднем

1 215

810

405

67

по всем колхозам, за 1 т

в том числе в:

1 503

896

607

60

Центральном районе

Волго-Вятском

1 406

895

511

64

Северо-Западе

1 358

896

462

66

на Урале

1 006

856

250

85

Яйца в среднем по всем

898

650

248

72

колхозам, за 1 тыс. шт.

в том числе в:

1 106

710

396

64

Центральном районе

Волго-Вятском

1 076

590

486

55

Северо-Западе

992

660

332

67

на Урале

816

650

166

80

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 348, л. 76.

206

Государственные закупки охватывали примерно 90% всей товарной продук-

ции колхозов, поэтому закупочные цены имели решающее значение. Сложилось

абсурдное положение, при котором увеличение производства оборачивалось до-

полнительными финансовыми потерями. В частности, при реализации 1 т мяса

крупного рогатого скота колхозы РСФСР в среднем теряли 196 руб. (закупочная

цена покрывала только 76% затрат), 1 т мяса свиней - 405, 1 тыс. яиц - 32 руб.

Аграрная политика даже в успешные годы демонстрировала неэффектив-

ность. Как следствие, региональные руководители различного уровня стре-

мились приукрасить положение дел. Это стало обыденностью. Хрущёв знал

о масштабах фальсификаций отчётности, но реагировал вяло: «Работники,

занимающие высокие посты, вплоть до областных и республиканских руко-

водителей, сами участвовали в приписках или потакали этому. А приписки,

очковтирательство - это обман партии и государства, это преступление перед

народом»28. Тем не менее было бы неправильно утверждать, что руководство

страны не владело информацией о положении колхозной деревни. Сведения

поступали из разных источников. Особый интерес представляют служебные

записки в ЦК КПСС и Совет министров, подготовленные Центральным ста-

тистическим управлением СССР. Реализация реформы поставила многие кол-

хозы на грань полного разорения. Правительство пошло по пути их частич-

ной национализации. Только за 1960 г. число колхозов по стране уменьшилось

на 9,6 тыс. (до 43,9 тыс.), в значительной степени за счёт их преобразования

в совхозы (5,1 тыс.). Расположение «экономически слабых колхозов» опреде-

лялось не их зональными различиями, а общими экономическими условиями.

Особенно большое количество таковых насчитывалось в РСФСР: в районах

Дальнего Востока - 39%, Центра - 23, Чернозёмного центра - 16, Восточной

Сибири и Северо-Запада - 13, Урала - 12, Западной Сибири - 11%. В Бело-

руссии данный показатель составил 13%, в Эстонии - 10%29.

Перевод колхозов в совхозы означал увеличение государственных расходов

и сопровождался, как правило, улучшением материального положения бывших

колхозников. Поэтому большинство селян спокойно отнеслось к данной про-

цедуре. Правительство надеялось таким путём увеличить производство продо-

вольствия, спрос на которое превышал предложение (см. табл. 3).

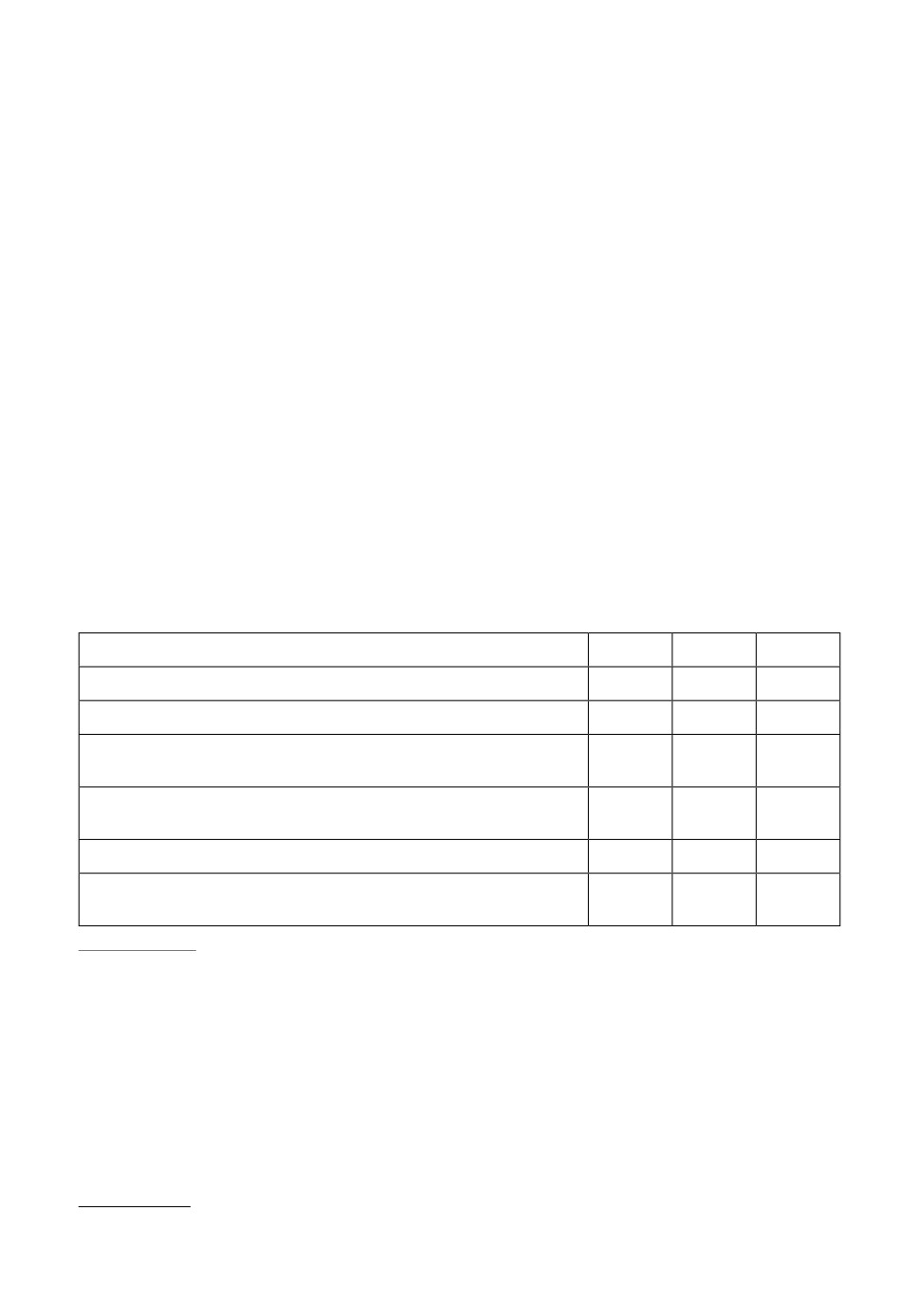

Однако за три пореформенных года производство основных сельскохо-

зяйственных культур сократилось: зерновых и картофеля - на 12%, хлопка--

сырца - на 3, подсолнечника и овощей - на 15, сена - на 20%. На это не могло

не повлиять уменьшение численности колхозов. Если учитывать сопоставимый

круг хозяйств, то динамика производства по многим позициям оказалась поло-

жительной. В расчёте на 100 колхозных дворов в 1960 г. валовые сборы сахар-

ной свёклы выросли на 37%, подсолнечника - на 40, овощей - на 8, силосных

культур - на 30%. В то же время сохранившиеся колхозы переживали «кис-

лородное голодание». В расчёте на 100 дворов в них произвели зерна меньше

на 3%, овощей - на 7, картофеля - на 8%.

Такое же противоречивое положение наблюдалось и в общественном жи-

вотноводстве. В частности, поголовье крупного рогатого скота в 1959-1960 гг.

сократилось с 36,9 до 36,3 млн, овец и коз - с 77,3 до 72,4 млн30. Уменьшение

28

Хрущёв Н.С. Строительство коммунизма… Т. 5. С. 350.

29

РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 135.

30

Там же, л. 137.

207

поголовья крупного рогатого скота было незначительно в основном из-за ча-

стичного преобразования колхозов в совхозы; при этом поголовье коров уда-

лось сохранить на прежнем уровне. Уменьшение поголовья овец и коз связано

не только со сменой формы собственности, но и с увеличением падежа, прода-

жи, а также убоя большого числа овец с низкой упитанностью. Несмотря на все

трудности и неурядицы, колхозы страны нарастили производство продукции

животноводства (см. табл. 4).

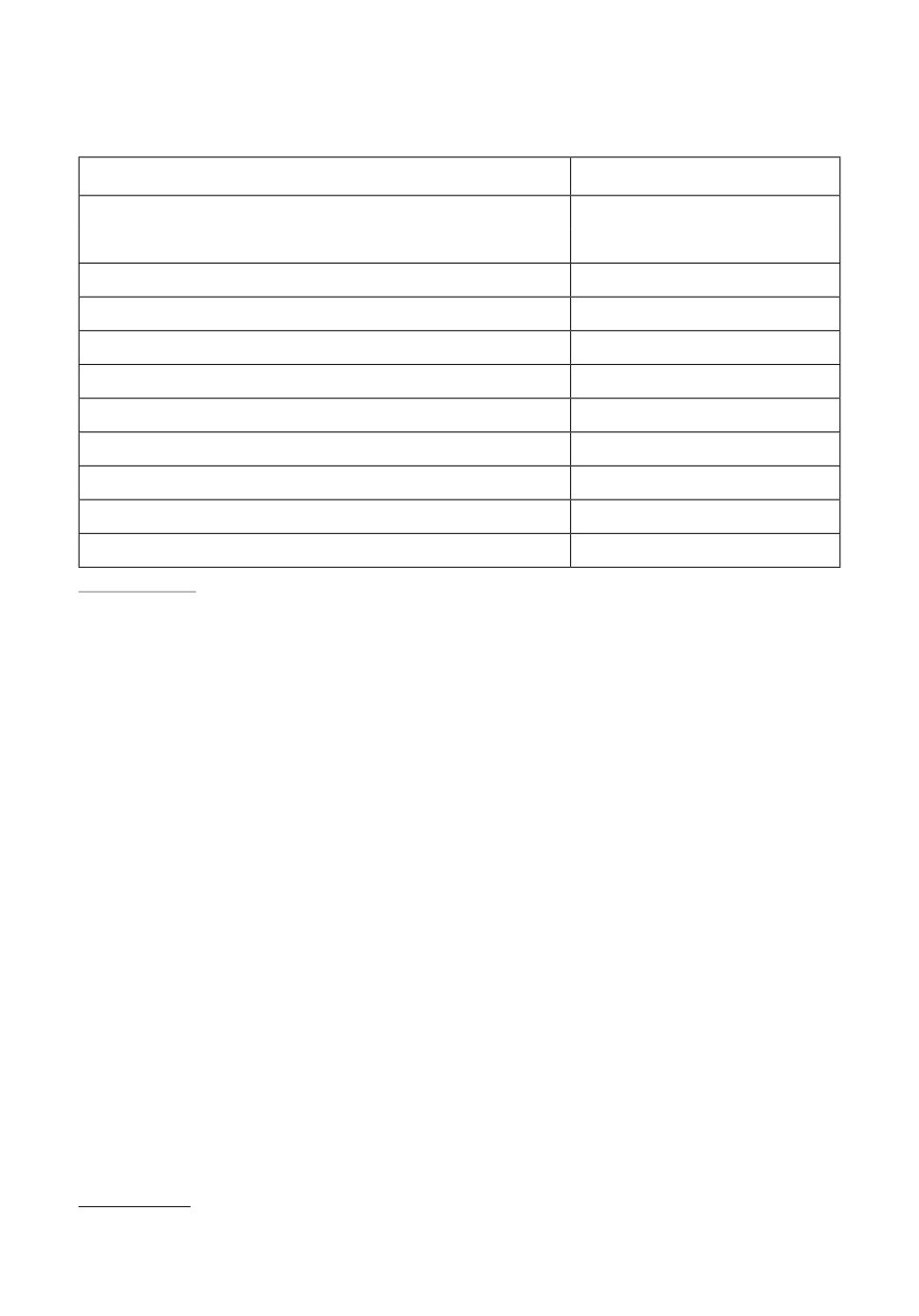

Таблица 3

Производство основных сельскохозяйственных культур в колхозах СССР

в 1958-1960 гг. (валовой сбор, млн т)

Культура

1958

1959

1960

Зерновые

96,0

86,6

84,2

в том числе:

пшеница озимая и яровая

49,5

45,4

37,2

кукуруза на зерно

7,0

3,7

6,8

Хлопок-сырец

3,8

3,9

3,7

Лён-волокно

0,44

0,35

0,39

Сахарная свёкла

52,1

42,2

53,5

Подсолнечник

4,0

2,6

3,4

Картофель

25,1

25,2

22,2

Овощи

5,8

4,9

4,9

Зелёная масса кукурузы, убранная на силос

118,7

120,6

148,0

Сено

46,3

40,9

37,1

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 136.

Таблица 4

Производство продукции животноводства в колхозах СССР

в 1958-1960 гг.

Продукция

1958

1959

1960

Мясо и сало всех видов (в убойном весе), млн т

2,45

3,13

3,19

в том числе свинина

0,84

1,02

0,95

Молоко, млн т

21,3

23,7

22,5

Яйца, млн шт.

2 146

2 718

2 923

Шерсть всех видов, млн т

0,17

0,19

0,18

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 137.

Данные показывают некоторое снижение в 1960 г. производства свини-

ны, молока и шерсти вследствие массового преобразования колхозов. Если же

брать выход продуктов животноводства на 100 га сельхозугодий (сопоставимый

круг колхозов), то по всем позициям везде наблюдалась положительная дина-

208

мика. В частности, в 1960 г. по сравнению с 1959 г. произвели больше мяса

и сала на 10%, молока и шерсти - на 3%31.

Отмечая положительную динамику, следует обратить внимание на ряд важ-

ных обстоятельств. Во-первых, экономически слабые колхозы, имевшие низкие

производственные показатели, оказались преобразованы в совхозы, поэтому не

могли «испортить» обобщённые показатели. Во-вторых, наращивание произ-

водства мяса, молока, яиц и шерсти происходило не только за счёт выращи-

вания общественного скота, но и за счёт скота, купленного у населения. Так,

в ряде районов СССР в 1960 г. количество скота, реализованного на мясо в жи-

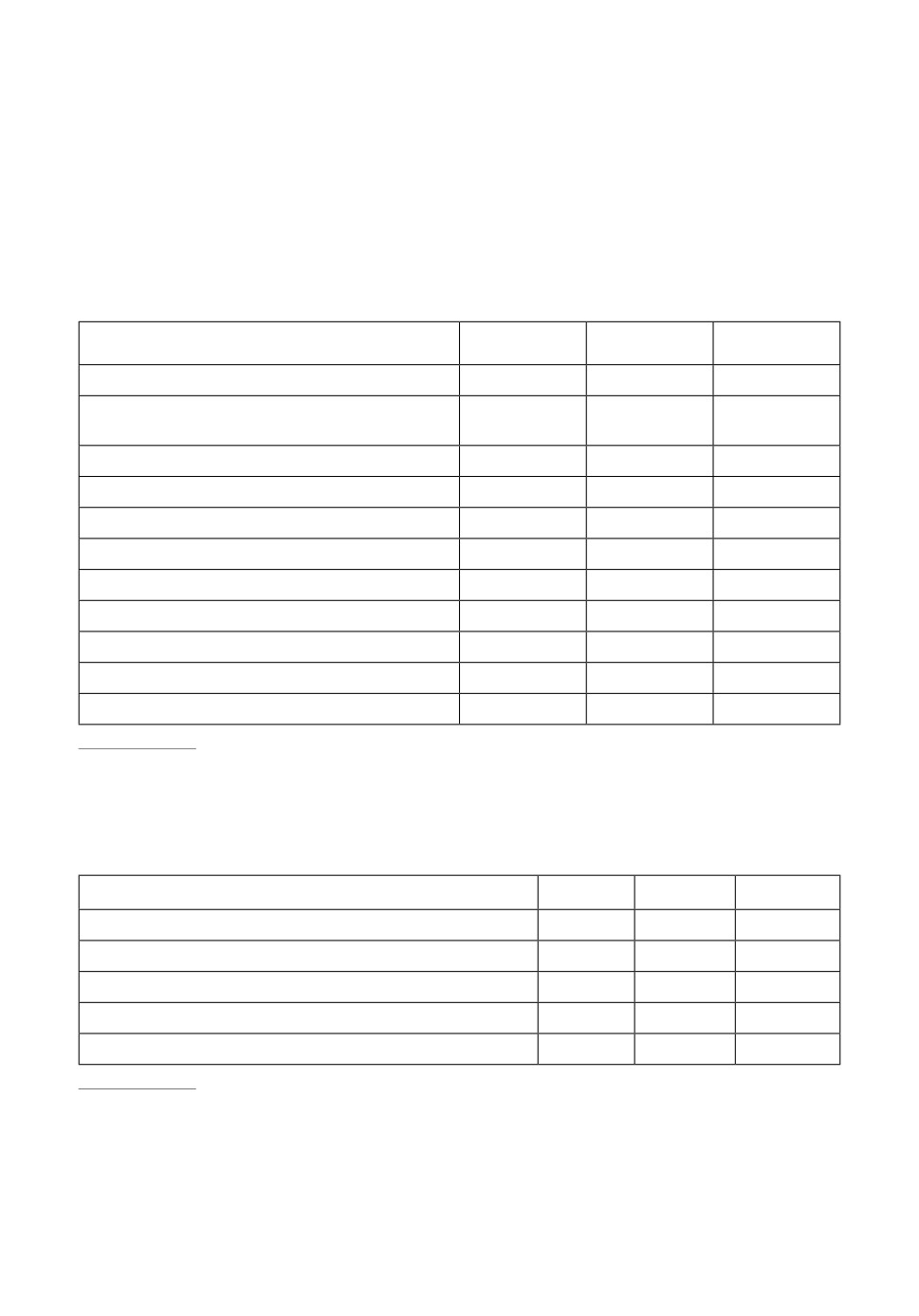

вом весе, превысило количество скота, выращенного в колхозах (см. табл. 5).

Таблица 5

Выращенный и реализованный скот в колхозах СССР в 1960 г. (тыс. т)

Выращено скота

Реализовано скота

Реализовано скота

Республика

в живом весе

на убой

больше,

в живом весе

чем выращено

Украинская ССР

1 351

1 400

49

Белорусская ССР

178

202

24

Узбекская ССР

105

139

34

Грузинская ССР

47

54

7

Азербайджанская ССР

59

69

10

Молдавская ССР

103

120

17

РСФСР, районы:

Центральный

284

295

11

Волго-Вятский

244

250

6

Западная Сибирь

260

267

7

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 138.

Более всего скота реализовали колхозы Украинской ССР - на 49 тыс.

т больше, чем вырастили сами. В абсолютных показателях разница внуши-

тельная, но при этом доля такого скота невелика - около 4%. В колхозах

Белоруссии у населения было куплено почти 12%, Узбекистана - 25, Гру-

зии - 13, Азербайджана - 15, Молдавии - 14%. В РСФСР эти показатели не

превышали 4%.

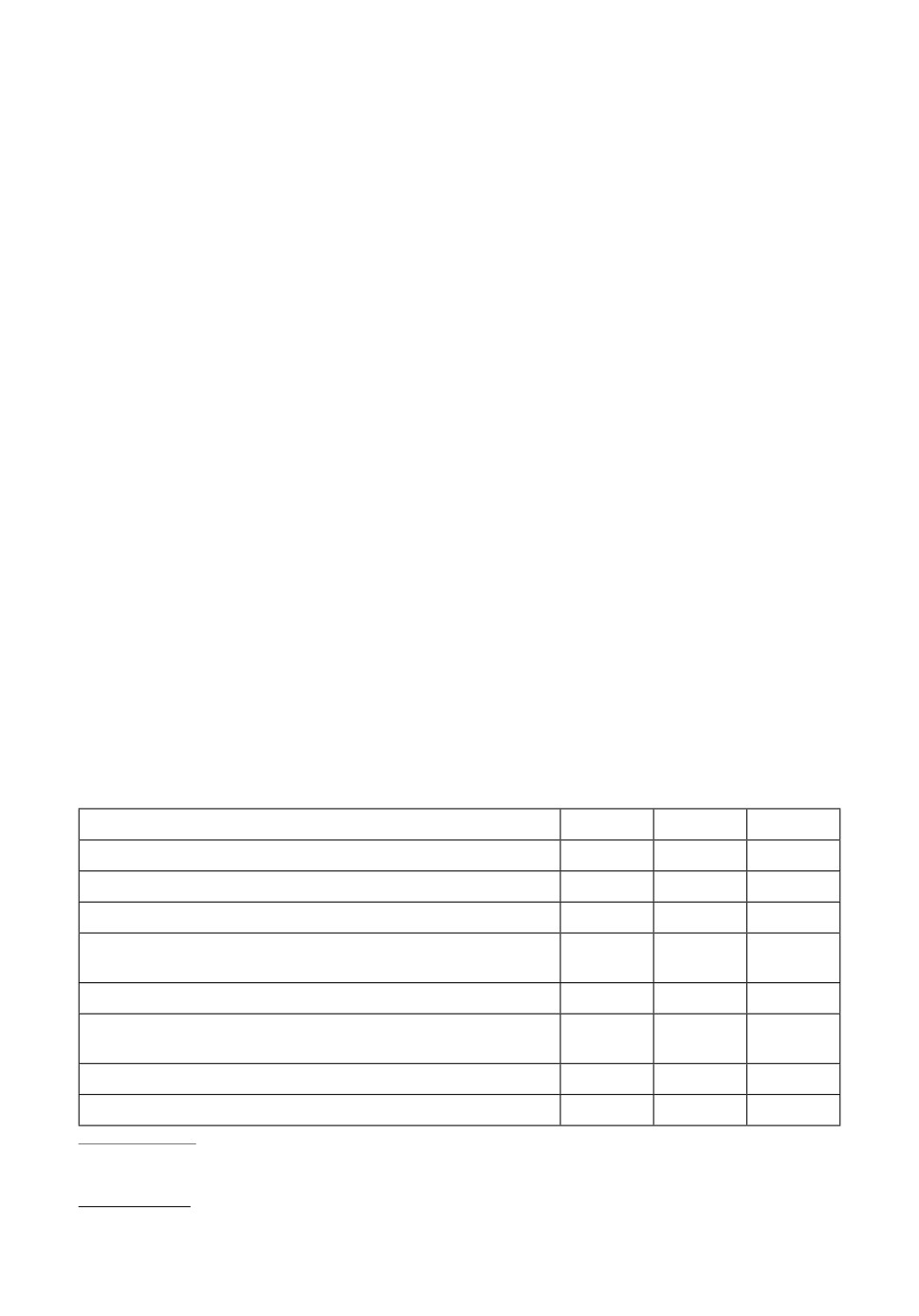

Финансовое положение колхозов в 1958-1960 гг. почти не изменилось и не

позволяло вести расширенное воспроизводство (см. табл. 6).

Динамика роста денежных доходов выражена слабо - лишь около 1%. Если

учитывать сопоставимый круг колхозов, то их доходы за три года выросли на

9%. В 1960 г. бóльшую часть таковых они получили от реализации продукции

сельского хозяйства - почти 94%, среди которых доминировали доходы от зем-

леделия (58%).

31

Там же, л. 138.

209

Таблица 6

Денежные доходы колхозов СССР в 1958-1960 гг.

1958

1959

1960

Общая сумма денежных доходов, млн руб.

13 195

13 684

13 313

в том числе по сопоставимому кругу колхозов:

12 033

12 875

13 313

из них поступило от реализации продуктов

сельского хозяйства - всего

11 327

12 145

12 478

в том числе от земледелия

6 970

6 752

7 182

от животноводства

4 357

5 393

5 296

Доходов на 1 колхозный двор, руб.

702

742

779

Доходов на 100 га с/х угодий, тыс. руб.

4,22

4,45

4,66

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 138.

Материальное положение колхозников реформа изменила мало. За три года

в расчёте на один двор их доходы выросли на 10%. При этом следует обратить

внимание на то, что учёт вёлся по всем колхозам, в том числе и экономически

слабым, впоследствии преобразованным в совхозы. Если исключить из подсчё-

тов эту категорию, то рост в расчёте на один двор окажется значительно ниже.

Колхозам не хватало средств для ведения хозяйства (см. табл. 7).

Таблица 7

Распределение денежных доходов по сопоставимому кругу колхозов СССР

в 1958-1960 гг. (млн руб.)

1958

1959

1960

Всего денежных доходов

12 033

12 875

13 313

Всего денежных расходов и отчислений

12 225

13 321

13 905

в том числе:

в неделимые фонды

2 774

3 142

3 236

в оборотные фонды

364

318

310

на культурно-бытовые нужды, пенсионное обеспечение

162

235

334

текущие производственные и общехозяйственные

3 172

3 414

3 269

расходы

из них за счёт кредитов и задолженности

192

446

592

уплата подоходного налога и страховых платежей

1 186

1 553

1 624

на оплату труда колхозников

4 760

4 869

4 946

из них за счёт неделимых фондов

193

210

174

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 140-141.

210

Производственные и общехозяйственные расходы и отчисления колхозов

превышали их доходы. При этом расходы, покрывавшиеся за счёт кредитов

и задолженности, росли год от года как в абсолютных, так и относительных

значениях. Если в 1958 г. они составили 192 млн руб., или 6% текущих расхо-

дов, то в 1959 г. - 446 млн (13%), а в 1960 г. - 592 млн (16%).

Постановление Совета министров СССР от 18 апреля 1958 г. рекомендо-

вало увеличить фонд собственных оборотных средств колхозов до размеров,

необходимых для обеспечения нормальной производственной деятельности:

создания постоянных запасов нефтепродуктов, запасных частей, ремонтных

и других материалов, связанных с использованием техники, а также покрытия

затрат по выполнению механизированных работ под урожай будущих лет. За

два года эти отчисления уменьшились на 15%.

В 1960 г. на одного работающего приходилось 356 руб. оборотных средств

колхозов. Для оценки соразмерности данного показателя следует сравнить

его с соответствующим показателем совхозов. В 1958 г. норматив на одного

среднесписочного работника составлял 1 267 руб. Если считать достигнутый

совхозами показатель условно оптимальным, то в 1960 г. на одного колхозника

должно было выделяться средств больше в 3,6 (!) раза32.

Неудовлетворительное финансовое положение колхозов отразилось в сни-

жении затрат на капиталовложения (см. табл. 8).

Таблица 8

Капиталовложения колхозов СССР в 1958-1960 гг.

(по сопоставимому кругу колхозов) (млн руб.)

1958

1959

1960

Всего денежных затрат на капиталовложения

4 384

4 130

3 993

в том числе на новое строительство

958

1 162

1 119

на приобретение тракторов, комбайнов и других машин

2 334

971

734

и двигателей

на капитальный ремонт тракторов, комбайнов и других

180

445

483

машин

на формирование основного стада

455

901

1 013

Долевое участие в межколхозных и государственных

65

98

139

предприятиях

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 142.

Сокращение капиталовложений составило 391 млн руб. (9%). После покуп-

ки машин и тракторов предстояло сформировать соответствующую внутрихо-

зяйственную инфраструктуру, поэтому расходы на новое строительство посто-

янно росли. В 1960 г. они составили 28% общего объёма вложений. Расходы

на приобретение тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин

в сравнении с 1958 г., когда в основном проходила реорганизация МТС, снизи-

лись. Однако тревожным симптомом стало сокращение вложений на покупку

новой техники в 1960 г. в сравнении с 1959 г.

32

Там же, д. 348, л. 72.

211

О самодостаточности колхозов не могло быть и речи. В начале 1961 г. Хру-

щёв провёл серию зональных совещаний с работниками сельского хозяйства -

в Воронеже, Москве, Свердловске, Новосибирске, Акмолинске, Алма-Ате -

и мог прочувствовать тревоги селян. В записке в Президиум ЦК КПСС от

31 марта 1961 г. он указал: «При существующем уровне технического оснаще-

ния совхозов и колхозов невозможно в короткие сроки провести уборку урожая

на очень больших площадях и одновременно поднять зябь. В результате уборка

хлебов затягивается до зимы, солома не убирается и зябь не пашется. А весной

спешно сжигают солому, начинают пахоту и тут же сеют. О какой же культуре

земледелия может идти речь при таком положении?»33. Приобретение колхо-

зами большого количества уже бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной

техники, а также высокие амортизационные нагрузки в полевой сезон обусло-

вили ускоренный рост средств на капитальный ремонт. Они увеличились почти

втрое и в 1960 г. составили 12% общих капиталовложений.

Реформа кардинально изменила жизнь колхозов и колхозников. Однако

её эффект оказался далёким от ожидаемого: прорыва в увеличении продо-

вольствия не произошло. По большому счёту не улучшилось и материальное

положение. На оплату труда в 1958 г. пришлось 4 760 млн руб., а в 1960 г. -

4 946 млн, т.е. прирост составил 186 млн руб., или 4%. При этом налоговые

вычеты и прочие платежи выросли на 37%. Поражает стремление руководства

СССР «заморозить» уровень жизни колхозников и одновременно увеличить

поступления от колхозов. Выглядит это в высшей мере аморально и безнрав-

ственно. При анализе доходов колхозников следует обратить внимание на тот

факт, что оплата их труда должна была производиться деньгами и продуктами.

В 1960 г. в СССР лишь 7 756 колхозов (18%) оплачивали труд только деньгами.

Поэтому представляется важным определить соотношение двух форм оплаты

и общие доходы колхозников в пересчёте на деньги (см. табл. 9).

Таблица 9

Выдача колхозникам СССР денег и продуктов в 1958-1960 гг.

(по сопоставимому кругу колхозов)

1958

1959

1960

Всего выдано деньгами и продуктами (млн руб.)

8 113

7 535

7 264

из них деньгами

4 743

4 812

4 993

продуктами*

3 370

2 723

2 271

Выдано в расчёте на 1 колхозный двор денег

477

442

425

и продуктов (руб.)

в том числе денег

276

277

292

Выдано в расчёте на 1 среднегодового работавшего

колхозника:

денег и продуктов (руб.)

358

338

327

в том числе денег (руб.)

209

215

225

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 145.

* Натуральная выдача, оценённая по государственным розничным ценам.

33

Хрущёв Н.С. Строительство коммунизма… Т. 5. С. 320.

212

Итак, доля денег в оплате труда увеличилась с 4 743 до 4 993 млн руб., или

с 59 до 68%. Но в то же время динамика выдачи денег и продуктов оказалась

отрицательной: в 1960 г. выдано 849 млн руб. - почти на 12%, меньше, чем

в 1958 г. Причём денежная оплата труда за это время выросла на 250 млн (5%),

а продуктами - сократилась на 1 099 млн (33%). Такие же тенденции просле-

живаются и в том случае, если рассматривать совокупные выплаты в расчёте

на один колхозный двор или на одного среднегодового работника. За три года

выплаты на двор уменьшились с 477 до 425 руб., или на 11%, при этом их де-

нежная часть увеличилась с 57 до 69%. Совокупная среднегодовая оплата труда

колхозника сократилась с 358 до 327 руб. (9%).

Финансовое положение колхозов усугубляли долги, составившие в 1960 г.

6 205 млн руб. Бóльшая их часть приходилась на задолженность государству

по банковским ссудам на капиталовложения - 2 841 млн (46%). Вторая часть

(1 601 млн, или 26%) - невыплаты колхозникам за труд. Если учесть, что всего

на оплату труда деньгами и продуктами в 1960 г. было выдано 7 264 млн руб.,

то на невыплаты пришлось 22% этой суммы.

Оплата труда в расчёте на один день работы различалась как по союзным

республикам в целом, так и внутри них (см. табл. 10).

Таблица 10

Оплата труда колхозников по союзным республикам СССР

в 1960 г. (руб.)

Выдачи

Процент колхозов со средней выдачей

на один день работы

денег

и продуктов

от 0,51

от 1

от 2

за 1 день

до

свыше

до

до

до

работы

0,5 руб.

3 руб.

1 руб.

2 руб.

3 руб.

СССР

1,36

6,9

33,8

48,9

9,0

1,4

РСФСР

1,42

5,7

33,4

50,0

9,9

1,0

Украинская ССР

1,20

4,4

38,9

53,2

3,2

0,3

Белорусская ССР

0,86

15,8

55,1

28,1

0,9

0,1

Узбекская ССР

1,51

1,1

14,0

76,6

7,3

1,0

Казахская ССР

2,06

1,8

12,3

51,8

25,1

9,0

Грузинская ССР

1,57

23,3

33,4

29,3

9,3

4,7

Азербайджанская ССР

1,53

9,4

20,7

52,7

14,3

2,9

Литовская ССР

1,00

20,6

48,7

28,5

2,0

0,2

Молдавская ССР

1,40

2,5

19,9

67,1

10,0

0,5

Латвийская ССР

1,47

2,5

21,0

62,7

13,1

0,7

Киргизская ССР

1,69

3,6

21,4

49,4

21,4

4,2

Таджикская ССР

1,17

2,8

38,7

50,0

8,5

-

Армянская ССР

1,63

4,5

22,6

54,0

14,3

4,6

Туркменская ССР

1,80

3,0

16,5

53,8

19,2

7,5

Эстонская ССР

2,08

-

3,5

41,5

51,4

3,6

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 45, д. 269, л. 143.

213

В половине колхозов страны оплата рабочего дня колхозника составляла

1-2 руб., только один колхоз из 10 имел возможность выплачивать больше.

В 3 027 колхозах СССР (7% от общего числа) оплата трудового дня работника

носила «символический характер» - менее 50 коп.

Стремясь показать успехи своей политики, Хрущёв в качестве отправной

точки часто брал данные 1953 г. Но не всегда сравнения оказывались в поль-

зу реформатора. В данном случае это касается доходов колхозников от обще-

ственного хозяйства. В 1953 г. оплата трудодня (по всем колхозам СССР34)

деньгами составляла 1 руб. 88 коп., а в дополнение натурой - 1,6 кг зерна

и 0,24 кг картофеля35. Отсюда можно сделать вывод, что после реформы 1958 г.

доходы колхозников сократились даже в сравнении с 1953 г.

До сих пор продолжается полемика: оказалась ли реформа 1958 г. разо-

рительной для колхозов? Ранее уже рассматривалось изменение макроэконо-

мических показателей колхозов за первые три пореформенных года: по ряду

важнейших позиций динамика оказалась отрицательной. В период проведения

реформы возможны экономические издержки. Вопрос заключается в том, ка-

кова их цена и кто их несёт. При этом в первую очередь следует учитывать

интересы трудящихся. Рассмотрим оплату труда в колхозах РСФСР накануне

реформы и спустя три года (см. табл. 11).

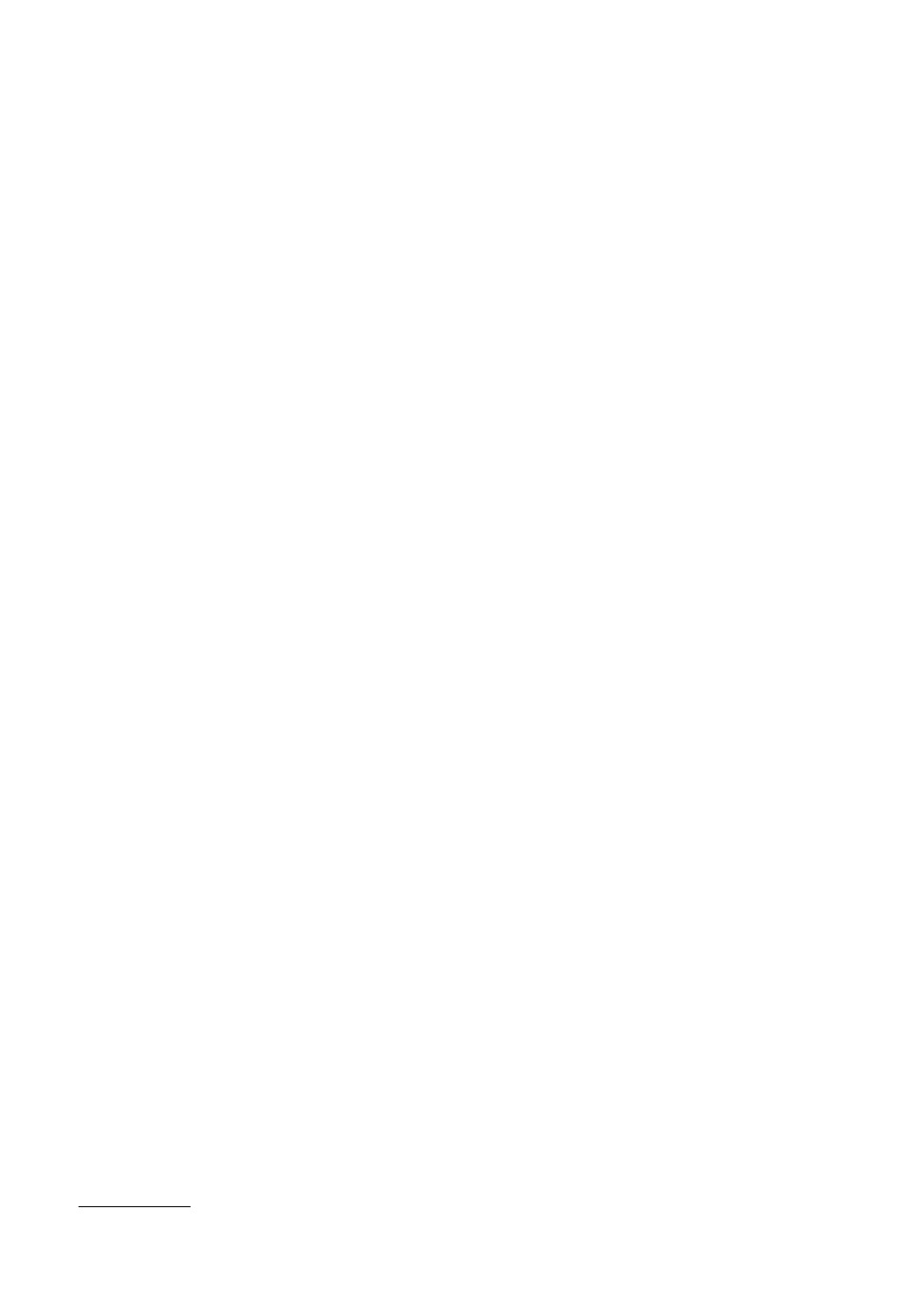

Таблица 11

Оплата труда колхозников РСФСР деньгами и продуктами

в 1957-1960 гг.

1957

1960

Выдано деньгами и продуктами:

в среднем в расчёте на трудодень

5,79*

1,42

(человеко-день), руб.

до 2

3 569

1,1

18 252

88,9

от 2 до 4

15 655

36,0

2 250

10,9

от 4 до 7

15 626

36,0

28

0,1

от 7 до 10

5 911

13,6

-

-

от 10 до 20

2 609

6,0

-

-

свыше 20

88

0,2

-

-

Всего

43 458

100

20 530

100

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 168, л. 170; д. 348, л. 85.

* Средняя денежная оценка трудодня, включая натуральную выдачу, оценённую по

государственным розничным расценкам, и денежную оплату для колхозников (без работников

тракторных бригад).

Очевидно, что реформа нанесла сильный удар по материальному положе-

нию колхозников. Средний размер выдачи на один трудодень (без учёта ра-

34

В колхозах РСФСР оплата человеко-дня всегда была ниже средней по СССР. В 1954 г. она

составила (продуктами и деньгами) 86 коп. (РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 348, л. 83).

35

Там же, д. 38, л. 140, 146.

214

ботников тракторных бригад) в 1957 г. оказался в четыре раза больше, чем

в 1960 г., при том что за 1958-1960 гг. число колхозов сократилось более чем

вдвое. При сохранении экономически слабых колхозов показатели 1960 г. мог-

ли бы ухудшиться ещё больше.

В 1957 г. средняя стоимость трудодня в денежном выражении составила

2 руб. 97 коп. и в 2,1 раза превысила выдачу продуктами и деньгами на один

человеко-день в 1960 г. Следует обратить внимание, что 1957 г. для колхозов

РСФСР был не особенно успешным. Годом ранее средняя денежная оценка

трудодня была выше на 49 коп. В 1957 г. в колхозах 38 областей, краёв и ав-

тономных республик РСФСР размер оплаты трудодня сократился. Министр

сельского хозяйства республики Бенедиктов в записке «Об оплате труда в кол-

хозах РСФСР в 1957 г.», направленной в бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет

министров РСФСР, отметил: «При некоторых успехах в деле улучшения опла-

ты труда колхозников в отдельных районах, в большинстве районов респу-

блики оплата труда колхозников снизилась и во многих колхозах продолжает

оставаться на низком уровне»36. Однако даже уровень оплаты труда в колхозах

1957 г. в 1960 г. выглядел недостижимым.

О значительном снижении оплаты трудодня свидетельствует группиров-

ка колхозов по размерам её выдачи. В 1957 г. в РСФСР только чуть более

1% колхозов выдавали на трудодень натурой и деньгами до 2 руб. Остальные

в экономическом плане были более успешны и обеспечивали лучшее стиму-

лирование труда. Через три года колхозов с аналогичной выдачей продуктами

и деньгами на один человеко-день оказалось почти 90%, т.е. такие хозяйства

стали доминировать. От 2 до 4 руб. на трудодень в 1957 г. выдавали 36% колхо-

зов, а в 1960 г. - 11%. В 1957 г. 36% колхозов обеспечили выдачу колхозникам

от 4 до 7 руб., а в 1960 г. - всего 0,1%. В 1957 г. почти 20% колхозов выпла-

тили от 7 до свыше 20 руб. В 1960 г. таких колхозов уже не осталось. Таким

образом, в 1957 г. почти 99% колхозов РСФСР выдавали более 2 руб. Через три

года положение изменилось «с точностью до наоборот»: почти 90% колхозов

выплачивали до 2 руб.

Наибольшее количество колхозов с низким уровнем доходов от обществен-

ного хозяйства (менее 1 руб. на трудодень) в 1960 г. насчитывалось в районах

Северо-Запада, Нечернозёмного центра и Волго-Вятском. Более половины та-

ких колхозов - в Псковской обл., в Марийской, Чувашской и Удмуртской АССР

(более 60%). В Ивановской, Смоленской, Калужской, Горьковской и Рязанской

областях они составляли от 60 до 51% общей численности колхозов. В Мордов-

ской АССР, Калининской, Брянской, Ярославской, Архангельской, Новгород-

ской, Калининградской, Тульской областях - от 49 до 40%37 (см. табл. 12).

Эти данные показывают, насколько снизился годовой доход трудоспособно-

го колхозника после реорганизации МТС. В 1957 г. он составлял (в среднем по

РСФСР) 1 245 руб., а в 1960 г. - 296 руб., т.е. сократился в 4,2 (!) раза. В 1957 г.

наивысший показатель отмечен в Алтайском крае - 3 309 руб. В числе регионов

с самыми низкими доходами - Липецкая и Рязанская области (соответственно

568 и 605 руб.). В 1960 г. таких «высот» не достиг ни один сельскохозяйственный

район. В той же Рязанской обл. доходы колхозников уменьшились в 3 раза38.

36

Там же, д. 168, л. 170.

37

Там же, д. 348, л. 85-86.

38

Там же, д. 168, л. 174.

215

Таблица 12

Годовой доход трудоспособного колхозника в РСФСР в 1960 г.

от общественного хозяйства (руб.)

В среднем по РСФСР

296

в том числе по районам:

Северо-Западный

269

Центральный

241

Волго-Вятский

190

Центрально-Чернозёмный

246

Поволжский

321

Северо-Кавказский

387

Уральский

320

Западно-Сибирский

402

Восточно-Сибирский

387

Дальневосточный

470

Составлено по: РГАНИ, ф. 5, оп. 46, д. 348, л. 86.

Серьёзный ущерб материальной заинтересованности колхозников в обще-

ственном производстве и их потреблению нанесло неправильное применение

денежной формы распределения по труду. В 1958 г. её применяли 16 колхозов

РСФСР, а в 1960 г. - 4 593, или 22,4% от общего числа. Многие руководители

колхозов рассматривали денежную оплату как универсальное средство подъёма

хозяйств и чрезмерно увлеклись её внедрением. В частности, в Вологодской

обл. она действовала в 228 колхозах из 346, в Калининградской - в 74 из 117,

в Ленинградской - в 32 из 90, в Костромской - в 177 из 206, в Кировской -

в 250 из 337, в Оренбургской - в 303 из 397, и т.д.39 Однако вследствие нерегу-

лярности доходов и низкого их уровня колхозники часто оставались и без де-

нег, и без натуральных выдач. Установление денежных расценок за работу вне

зависимости от результата приводило к конфликтам внутри коллектива. Не-

редко при переходе на денежную оплату расход превышал фактические доходы

и способствовал росту задолженности государству по краткосрочным кредитам.

Таким образом, в результате проведения реформы 1958 г. правительство

попыталось выстроить новую экономическую модель взаимоотношений с кол-

хозами, в основе которой лежала идея предоставления предприятиям большей

самостоятельности и снижения бремени государственных расходов. Однако,

возглавив партию и правительство, Хрущёв так и не сумел обуздать свой им-

пульсивный характер, многие решения принимал необдуманно, плохо пред-

ставляя их последствия. Бенедиктов, много лет проработавший на высших го-

сударственных постах, говорил о нём как о руководителе, который разбирался

в вопросах сельского хозяйства, особенно земледелия, приближаясь по запасу

39

Там же, д. 348, л. 87.

216

знаний и компетентности к уровню хорошего агронома. В то же время он

подметил такую черту его характера: «Увлекаясь какой-либо, обычно здравой

в своей основе идеей, Никита Сергеевич буквально загорался стремлением как

можно быстрее воплотить её в жизнь, спешил, шёл напролом, теряя всякое

представление о реальной действительности. В результате некоторые его дей-

ствия имели губительные, просто катастрофические последствия»40. Прежнюю

производственную систему «МТС-колхозы» ликвидировали, но создание но-

вой оказалось сложным процессом. После приобретения колхозами техники

их производственные расходы стали значительно превышать доходы. Значи-

тельная часть хозяйств оказалась неспособной к ведению самостоятельной де-

ятельности в новых условиях. Предполагалось, что реорганизация колхозов, их

преобразование в совхозы поддержит сельское хозяйство и обеспечит произ-

водство продовольствия. Однако подобные чрезвычайные мероприятия не мог-

ли скрыть глубину противоречий проводимой политики. Для стимулирования

колхозного производства требовались иные решения.

40

Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущёве. С. 46.

217