Институты и общности

Переписи русского позднеимперского города:

история проведения, география, достоверность

Дмитрий Бахарев, Елена Главацкая

Censuses of the Russian Late Imperial city: history, geography, reliability

Dmitriy Bakharev

(Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy

of Sciences, Yekaterinburg),

Elena Glavatskaya

(Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy

of Sciences; Ural Federal University named after the first President

of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg)

DOI: 10.31857/S0869568722060152, EDN: MMVJFA

Великие реформы Александра II способствовали расцвету многих россий-

ских городов. В этот период они переживали бурный демографический рост

и обретали политико-экономическую самостоятельность. Тогда же начала

формироваться массовая интеллигенция, которая активно взялась за изуче-

ние прошлого своих поселений, создание и развитие локальных исторических

нарративов. Неудивительно, что в постсоветскую эпоху, когда города после

долгого перерыва вновь получили самоуправление, именно позднеимперский

период составляет особый интерес для исследователей. Городское краеведение,

прежде бывшее уделом энтузиастов, в новом контексте обрело критическую

значимость и прочно вошло в научную гуманитарную сферу. Параллельно (или

благодаря) этому процессу в исторической науке конца XX - начала XXI в.

сформировались направления (микроистория, социальная история, историче-

ская урбанистика, антропология города и т.д.), сфокусированные на изучении

именно городских сообществ. Интенсификация урбан-исторических исследо-

ваний инициировала как поиск и ввод в научный оборот новых источников,

так и актуализацию забытых старых.

К сожалению, исторических сведений о городах пореформенного време-

ни меньше, чем хотелось бы, и чаще всего они фрагментарны. Если сведения

о «неодушевлённой» части города - архитектуре, хозяйстве и проч. - можно

найти в архивных фондах или даже в опубликованных сборниках документов,

то сами горожане нередко остаются «белым пятном» в отечественных городо-

ведческих работах. Имперский город конца XIX - начала XX в. стал залож-

ником собственного слишком быстрого развития, поскольку стремительная

урбанизация делала данные существовавшей системы текущего учёта населе-

ния более чем условными1. Едва ли не единственным способом, с помощью

© 2022 г. Д.С. Бахарев, Е.М. Главацкая

1

Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 гг. // Брачность, рож-

даемость, смертность в России и СССР. Сборник статей / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 1977.

С. 62-82.

150

которого в условиях разворачивавшейся модернизации можно было получить

относительно достоверные данные о городских жителях, являлась перепись

населения. В течение пореформенного периода органы местного самоуправ-

ления инициировали сотни таких локальных демографических обследований -

губернских и уездных, сельских и городских. Результаты последних, на наш

взгляд, обладают огромным потенциалом для исследования истории россий-

ских городов. Материалы переписей - это важнейший источник информации

об обществе, который содержит не только собственно демографические данные

о численности населения и его половозрастном составе, но и сведения о заня-

тости, образовании, этнической принадлежности, религии, степени владения

родным и государственным языками и т.д.2

В отечественной историографии сформировалось достаточно сложное от-

ношение к материалам однодневных переписей, особенно тех, что проводились

в провинциальных городах. Современники, а вслед за ними и исследователи

советского периода либо были настроены к ним довольно критически3, либо

вовсе не подозревали об их существовании4. Это привело к тому, что переписи

оказались забыты настолько, что даже установить точное число и места их про-

ведения в настоящий момент не представляется возможным5.

Цель данной работы состоит в актуализации этого полузабытого и недо-

оценённого отечественной историографией источника. Конкретными задачами

исследования стали анализ географии и хронологии развития однодневных го-

родских переписей населения; определение их специфичных черт и структурно--

функциональных свойств; выявление причин появления и устойчивости исто-

риографических стереотипов о них. В статье также предпринимается попытка

оценить качество проведения некоторых описаний.

Для изучения внутренних свойств типичной переписи были использованы

статистические таблицы, подготовленные оргкомитетами по их итогам. Пер-

вичные материалы переписей населения - листки учёта, к сожалению, унич-

тожались, поскольку архивы не имели возможности хранить такие объёмы ин-

формации. В результате разработки и агрегации данных качественная личная

информация из листков учёта преобразовывалась в количественную обезли-

ченную, что в финале выглядело как свод статистических таблиц. Именно они

и составляют главный итог переписей населения и главный источник инфор-

мации для исторической демографии. Нами проанализированы находящиеся

в открытом доступе в Интернете статистические сборники переписей 15 гу-

бернских и уездных российских пореформенных городов, в том числе Екате-

ринбурга, Смоленска, Оренбурга, Томска, Омска, Пскова, Астрахани.

Место, время, контекст. Массовые номинативные обследования населе-

ния не были редкостью для России: русские княжества практиковали их начи-

ная со Средневековья и, судя по всему, стали пионерами в этой области среди

2

Research Guide to the Russian and Soviet Censuses / Ed. R.S. Clem. Itaca; L., 2016. P. 17-18.

3

Пландовский В.В. Народная перепись. СПб., 1898. С. 272-305; Гозулов А.И. Местные перепи-

си населения до революции // Учёные записки Ростовского-на-Дону финансово-экономического

института. 1941. Т. 1. С. 249-308.

4

Янсон Ю.Э. Теория статистики. СПб., 1886. С. 295; Статистика / Под ред. С.Г. Струмилина.

М., 1956. С. 520.

5

Подробный обзор историографии изучения городских позднеимперских переписей см.:

Бахарев Д.С., Главацкая Е.М. Городские переписи пореформенной России: аналитические тради-

ции и практики // Quaestio Rossica. Т. 10. 2022. № 3. С. 919-936.

151

европейских государств6. К XIX в. методика этих исчислений - неторопливая

опись податного, преимущественно мужского, населения в фискальных и во-

енных целях - безнадёжно устарела. Российские политические и научные эли-

ты осознавали архаичность собственных статистических практик: после 1856 г.

они прекратили проведение ревизий и начали активную разработку будущей

всеобщей переписи населения, устроенной с учётом самого передового миро-

вого опыта7. Однако огромные размеры и разнородность страны, дороговизна

мероприятия и сложившаяся административно-полицейская система учёта на-

селения оттягивали проведение всероссийской переписи на неопределённый

срок. Это создало условия для необычайного развития по-своему уникального

явления - массовых местных, в том числе городских, переписей населения

в позднеимперской России.

Локальные демографические обследования были распространены в Европе

Нового времени и её колониях. Обычно они составляли своеобразный пролог

перед установлением в стране практики общенациональных регулярных пере-

писей8. В своей массе этот переход произошёл в середине XIX в. под влияни-

ем идей талантливого бельгийского мультидисциплинарного учёного А. Кетле

(1796-1874). Именно он разработал принципы организации современной пере-

писи населения - одномоментной универсальной регистрации индивидуумов на

определённой территории с последующей обработкой и публикацией данных -

и успешно реализовал её в Брюсселе в 1842 г. Удачный опыт Кетле был распро-

странён на всю Бельгию, а вслед за ней принят и в других странах. Этому способ-

ствовали и международные конгрессы статистиков, регулярно проводившиеся

в крупных городах Европы с 1853 г. Кетле выступил главным организатором

восьми из них и приложил немало усилий для убеждения зарубежных коллег--

статистиков использовать единые стандарты при организации национальных

переписей9. До этого методологического поворота большинство европейских го-

родских демографических обследований имели довольно архаичный характер,

являясь, в терминологии одного из крупнейших специалистов в этой области

Г. Торвальдсена, pre-censuses или census-like materials, т.е. буквально «предпере-

писными» или «переписеподобными» мероприятиями10. Их российские аналоги

были устроены уже согласно принципам, сформулированным Кетле.

Русские статистики хоть и пропустили два первых международных стати-

стических конгресса -1853 г. в Брюсселе и 1855 г. в Париже11 - из-за, по всей

видимости, недопонимания российским правительством масштаба меропри-

ятий, но внимательно следили за их решениями12. Они активно включились

6

Торвальдсен Г.Т. Номинативные источники в контексте всемирной истории переписей:

Россия и Запад // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки.

Т. 18. 2016. № 3(154). С. 10-11.

7

Дмитриев А.Л. Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: подготовка,

проведение, итоги // История переписей населения в России. М., 2013. С. 109-110, 116-124.

8

См., например: Law C.M. Local Censuses in the 18th Century // Population Studies. Vol. 23.

1969. № 1. P. 87-100; Gehrmann R. German Census-Ŧaking before 1871 // Max Planck Institute for

Demographic Research Working Paper. 2009. № 23. P. 1-24.

9

Thorvaldsen G. Censuses and Census Takers: a Global History. L., 2018. P. 65-120.

10

Ibid. P. 3.

11

Шелестов Д.К. Международные статистические конгрессы // Демографический энциклопе-

дический словарь. М., 1985. С. 245.

12

Ямагути А. Пропущенный конгресс: влияние Первого международного статистического конгрес-

са на становление российской государственной статистики // Вопросы статистики. 2017. № 9. С. 84-88.

152

в работу третьего конгресса в Вене в 1857 г., а в 1872 г. страна приняла в Санкт--

Петербурге восьмой Международный статистический конгресс, ставший одним

из важнейших в истории статистики13. Считается, что именно петербургская

конференция принесла на русскую почву новейшую методику переписи14, од-

нако ещё за годы до неё мы встречаем чётко артикулированные принципы Кет-

ле в опубликованных материалах переписей глубоко провинциальных городов

России, таких как Архангельск в 1863 г.15 или Астрахань в 1867 г.16

Помимо качественной теоретической базы имперская городская перепись

имела все предпосылки для успешной практической организации. Великие

реформы не только интенсифицировали процесс урбанизации, создав острую

потребность в сведениях о городском населении, но и сформировали инстру-

менты её реализации - субъектное городское самоуправление и развёрнутую

сеть профессиональных статистических учреждений.

Вопрос о масштабах городского переписного движения в дореволюцион-

ной России является дискуссионным. Исследователи насчитывают от 150 до

250 статистических мероприятий, состоявшихся в стране с 1860 по 1917 г. Та-

кой разброс связан с гипотетичностью этих чисел, основанной на предполо-

жении специалистов о том, что результаты значительной части переписей так

и не были опубликованы17. Единственную попытку точно подсчитать состояв-

шиеся мероприятия предприняли А.И. Гозулов и А.Г. Волков18. Их итоговый

список включал 130 одинарных и 9 губернских городских переписей19, что

в сумме составляет 208 переписей в 122 городах20. С позиции современного

знания очевидна проблематичность составления этого реестра, основанная

на простом сложении одинарных городских и губернских, что могло приве-

сти к двойному учёту. Так, например, в реестре упомянуты одновременные

переписи Акмолинска и городов Акмолинской обл. и в 1877 г. Аналогичный

двойной учёт произошёл и в случае с переписью Тулы и городов Тульской

губ. в 1887 г. Кроме того, не все переписи, указанные в списке, подтверждены

документально.

Если отсутствие сведений в специальной литературе можно оправдать низ-

кой степенью освоения источников, то отсутствие реакции на мероприятие со

стороны современников и прессы даёт основания усомниться в самом факте её

проведения. Так, например, в отчёте Владимирского губернского статистиче-

13

Шелестов Д.К. Указ. соч. С. 245; Thorvaldsen G. Op. cit. P. 122.

14

Thorvaldsen G. Op. cit. P. 191.

15

Чубинский П. Отдел второй. Статистические таблицы и ведомости за 1863 г. // Памятная

книжка для Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. Отд. II. С. 3.

16

Рымаренко С.С. Результаты однодневной переписи жителей г. Астрахани, произведённой

Астраханским статистическим комитетом, 23 декабря 1867 года // Труды Астраханского губернско-

го статистического комитета. Вып. 1. Астрахань, 1869. С. 101-110.

17

Гессен В.Ю. Местные переписи населения в России до октября 1917 г. // История перепи-

сей населения в России. С. 66.

18

Основу составил список А.И. Гозулова, опубликованный им ещё в 1940-е гг.: Гозулов А.И.

Указ. соч. С. 252-255. Однако его обновлённая версия - приложение к их совместной с А.Г. Вол-

ковым статье про дореволюционные городские переписи - опубликована только за авторством

А.Г. Волкова (см. ниже). Далее этот список будет обозначаться как «список Гозулова-Волкова».

19

Особый вид статистического обследования, когда по решению местных властей переписы-

валось население всех городов губернии.

20

Волков А.Г. Приложение 2. Известные даты (по старому стилю) проведения местных пе-

реписей населения на территории Российской империи // Демографический энциклопедический

словарь. С. 557.

153

ского комитета за 1874 г. нет ни слова о прошедшей в том году переписи насе-

ления г. Владимира21, которая, однако, включена в список Гозулова-Волкова.

В то же время наш опыт в изучении материалов Пермской губ. свидетельствует

о недоучёте народоисчислений в этом регионе. В реестре упомянуты только три

местные городские переписи - в Екатеринбурге (1873), Красноуфимске (1887)

и Перми (1890), однако совершенно точно известно об однодневных переписях

Перми в 1868 и 1879 и Екатеринбурга в 1887 и 1917 гг.22 Также известно о пе-

реписях в городах Дедюхине и Ирбите, которые сами организаторы призна-

ли неудачными23. Нельзя не упомянуть и многочисленные переписи заводских

посёлков - поселений, юридически не являвшихся городами, но вмещавших

зачастую десятки тысяч жителей24.

Дополнительным аргументом в пользу явного недоучёта муниципальных

переписей, проведённых в 1862-1917 гг., является их пространственное рас-

пределение. Известный факт концентрации городского населения в европей-

ской части России не может в полной мере объяснить того, что Сибирский,

Кавказский и Среднеазиатский регионы империи оказались гораздо меньше

задеты развернувшимся в стране переписным движением (см. рис. 1). Это тем

более странно, учитывая какое внимание имперское правительство уделяло на-

циональному вопросу, понимание которого требовало точных сведений об эт-

ническом и религиозном составе населения окраинных и приграничных регио-

нов. Можно предположить, что часть статистических обследований сибирских,

кавказских и среднеазиатских городов так и не была опубликована, оставшись

информацией для внутреннего пользования городских управ.

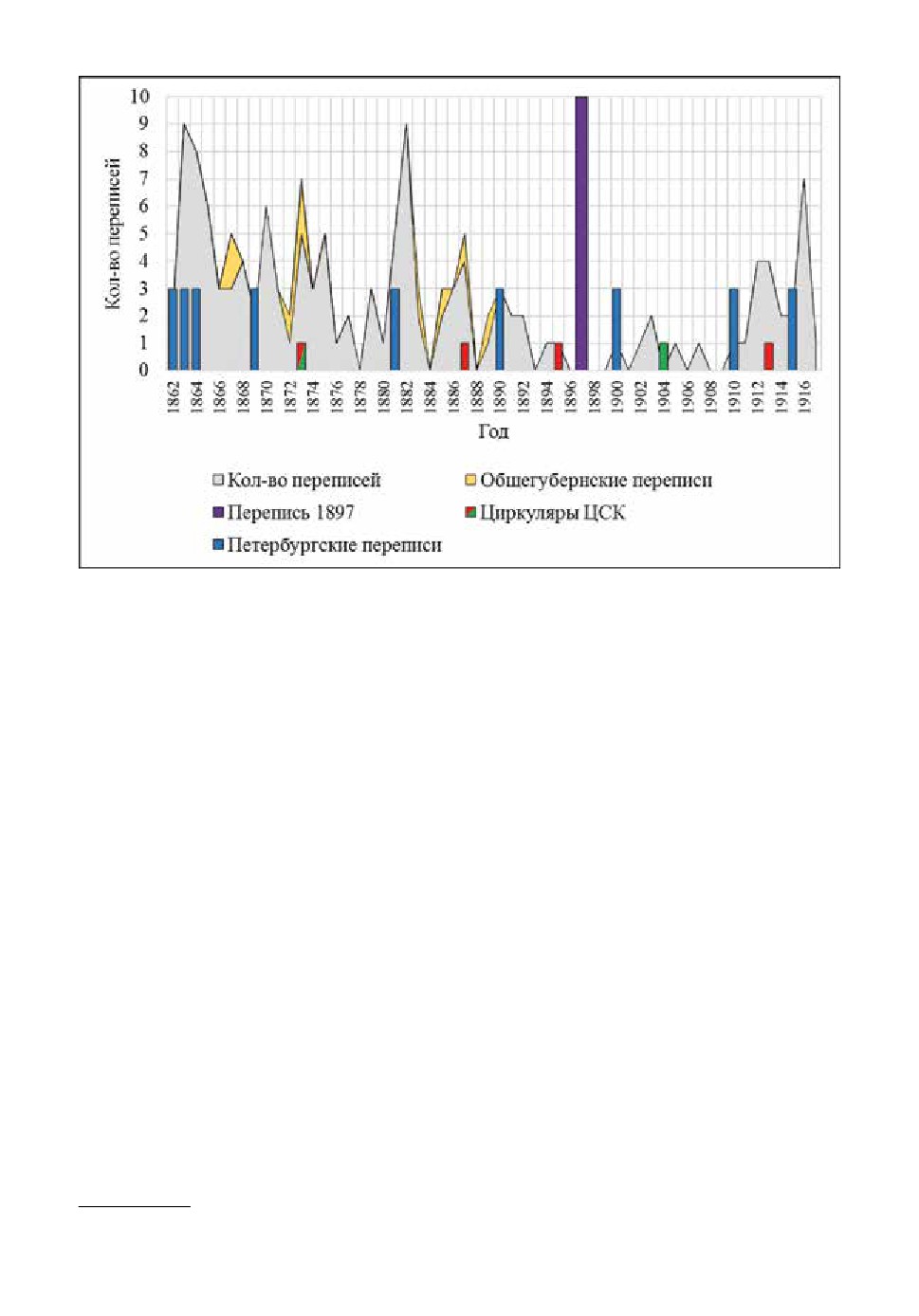

Что касается хронологии переписных мероприятий в городах, то она до-

вольно неравномерна. Так, с 1862 по 1890 г. состоялись 96 одинарных и 9 об-

щегубернских переписей из списка Гозулова-Волкова, а во второй половине

пореформенного периода (1891-1916) - только 34 одинарных (см. рис. 2).

Проведение переписей регулировалось Центральным статистическим ко-

митетом Министерства внутренних дел (ЦСК). В.Ю. Гессен выделил пять его

главных циркуляров, серьёзно повлиявших на переписное движение.

1. Циркуляр № 534 от 1873 г., в котором ЦСК одобрил опыты проведения

переписей, однако обязал органы-инициаторы получать разрешение на их про-

ведение, для того чтобы профессиональные статистики МВД проконсультиро-

вали оргкомитет относительно программы и методики переписи. Возможно,

21

Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. Вып. I. Владимир, 1875.

Стб. 18-22.

22

Дмитриев А.А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до

1845 года с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года: первый опыт краткого из-

ложения истории Перми. Пермь, 1889; Результаты однодневной переписи в г. Перми 13-го апреля

1879 года // Пермские губернские ведомости. 1879. № 78; Город Екатеринбург / Под ред. И.И. Си-

манова. Екатеринбург, 2007. С. 59-101; Бахарев Д.С. Городская однодневная перепись Екате-

ринбурга 1917 года (по материалам периодической печати) // Провинциальный город в событиях

1917 года: новые подходы, исследовательские проблемы, открытия. Материалы межрегиональной

конференции. Челябинск, 2017. С. 76-84.

23

Краснопёров Е.И. Очерк экономического быта Дедюхинского заводского населения по дан-

ным посемейной переписи. Пермь, 1886. С. 2; Серебренников П.Н. Опыт медико-топографического

описания г. Ирбита и Пермской губернии. Дис. … д-ра медицины. СПб., 1885. С. 54.

24

Ковалевский В.В. Результаты однодневной переписи, произведённой Екатеринбургским

земским врачом Ковалевским в 1881 году, в заводах: Невьянском, Петрокаменском, Верхне--

Тагильском, Быньговском, Шуралинском, Рудянском и Верх-Нейвинском. Екатеринбург, 1881.

154

появление этого циркуляра связано с попыткой внедрения тех решений, кото-

рые были приняты на петербургском конгрессе статистиков в 1872 г.25

2. Циркуляр № 2608 от 1887 г.26, в котором ЦСК сетовал на «анархию»

в переписном движении, так как большинство организаторов обходились без

разрешения и даже информирования ЦСК.

3. Циркуляр № 307 от 1895 г., в котором ЦСК в преддверие всероссийской

переписи 1897 г. наложил запрет на все другие статистические мероприятия

в империи.

4. Циркуляр № 201 от 1904 г., согласно которому функция выдачи разреше-

ния на проведение переписи была полностью снята с ЦСК и отдана на откуп

губернаторов и органов самоуправления.

5. Циркуляр № 1186 от 1913 г., полностью запрещавший локальные об-

следования населения в преддверие планировавшейся второй всероссийской

переписи 1915 г.27

Рис. 1. Карта переписей в городах Российской империи, 1862-1917 гг.

Карта не содержит переписи Харбина, который формально находился за пределами России,

и «Уоре» - города, который авторы не смогли идентифицировать.

Составлено по: Волков А.Г. Указ. соч. С. 557.

25

Торвальдсен Г.Т. Указ соч. С. 12.

26

Это циркуляр подкреплялся в следующем 1888 г. циркулярами № 152 и 197, поэтому здесь

они рассматриваются как единая мера.

27

Гессен В.Ю. Местные переписи населения… С. 67-71.

155

Рис. 2. Хронология, частота и контекст проведения городских переписей.

Составлено по: Волков А.Г. Указ. соч. С. 557.

Сопоставление дат циркуляров и динамики количества переписных меро-

приятий позволяет предположить, что если первый циркуляр вследствие своей

«мягкости» практически не повлиял на настроения региональных акторов, то

последующим двум предписаниям удалось затормозить рост интереса к прове-

дению городских переписей, который Россия переживала на протяжении почти

30 лет. Либеральный циркуляр № 201 от 1904 г., в свою очередь, не вызвал

большого энтузиазма у местных статистиков, так как, по предположению Гес-

сена, многие видные региональные практики отошли от дел, разочаровались

или стали излишне осторожными из-за предыдущих запретительных актов28.

Свою роль сыграла и перепись 1897 г., которая на время удовлетворила потреб-

ность местных властей в данных о населении. Ситуацию усугубили военно--

политические потрясения и экономический кризис, поразивший Россию в на-

чале XX в. В этих условиях муниципалитеты вынуждены были сознательно

экономить на отнюдь не дешёвых статистических обследованиях. Запретитель-

ный эффект последнего циркуляра ЦСК от 1913 г. оказался фактически сведён

на нет Первой мировой войной, в результате которой многие российские горо-

да начали испытывать массовый приток беженцев и дефицит продовольствия,

что как никогда обострило потребность в учёте населения.

Другим фактором, влиявшим на динамику демографических исчислений

в имперских городах, могли быть переписи населения Санкт-Петербурга. Сто-

лица справедливо воспринималась руководством других городов как плацдарм

передовых нововведений и пример для подражания. В 1891 г. профессор ста-

28

Там же. С. 71.

156

тистики Ю.Э. Янсон, идеолог и организатор первых петербургских переписей,

отметил, что он регулярно получает «из разных городов России запросы о том,

как лучше и удобнее было бы сделать им перепись населения»29. Столичное са-

моуправление обладало огромным политическим весом и могло себе позволить

игнорировать или обходить циркуляры ЦСК. Сравнение хронологии статисти-

ческих обследований в Петербурге и других городах даёт основание предполо-

жить, что именно столичные переписи подчас вызывали волну одновременных

или отложенных на год аналогичных мероприятий по всей стране, в том числе

и в «запретительные» периоды.

Кадры и методы, цели и результаты. Методика проведения городской пе-

реписи имела стандартный характер. Административными органами города

и губернии создавался оргкомитет из профессиональных статистиков, пред-

ставителей местной власти и интеллигенции. Оргкомитет составлял программу

переписи, т.е. план её проведения, и готовил сопутствующие документы - объ-

явления, инструкции и переписные ведомости. Город делился на переписные

районы, а те (при необходимости) - на участки. В каждый переписной район

(участок) назначался руководитель и под его начало набирались счётчики из

представителей местной интеллигенции и учащихся. Обычно городская пере-

пись населения состояла из двух частей: помимо непосредственно регистрации

населения проводилась подворная перепись - мероприятие не менее важное,

чем демографическое обследование, поскольку оно служило целям городского

налогообложения. Счётчики в течение нескольких дней обходили все жилые

дома и с помощью хозяев фиксировали в подворной ведомости физические

характеристики строений домохозяйства.

Лишь спустя некоторое время начиналась собственно перепись населения,

проводившаяся уже «поквартирно»30. Сначала счётчики разносили квартирные

ведомости и личные листки31, которые квартирохозяева и помогающие им гра-

мотные жильцы должны были заполнить в течение нескольких дней и само-

стоятельно (по принципу «самоисчисления») ответить на вопросы, которых

обыкновенно было от 10 до 20. Наконец, в день, назначенный критическим

моментом переписи (в соблюдение принципа «одномоментности» или «одно-

дневности» мероприятия), счётчики вновь обходили домохозяйства и собира-

ли заполненные квартирные ведомости и личные листки. В момент сбора за-

полненных бланков жильцы, отсутствующие на месте, из них вычёркивались,

а только что появившиеся - добавлялись. Таким образом, соблюдался принцип

регистрации de-facto.

Собранные ведомости и листки счётчики передавали в штаб переписи, где

они в течение нескольких дней обрабатывались для получения предваритель-

ных результатов, главным образом - определения общей численности населе-

ния. Уже значительно позднее проходила разработка материалов, составление

подробных статистических таблиц и, наконец, их публикация. Эти меропри-

ятия различались длительностью (иной раз критический момент растягивался

29

Янсон Ю. Техника переписей населения в применении к русским городам. Статья первая //

Северный вестник. 1891. № 5. Отд. II. С. 1.

30

«Поквартирно» - устойчивый термин, подразумевавший личную перепись граждан безот-

носительно места их проживания.

31

С содержанием типичных переписных документов можно ознакомиться на примере пере-

писи Саратова 1916 г.: Кокшайский И.Н. Предварительные данные переписи населения г. Саратова

и его пригородов, произведённой в 1916 году. Саратов, 1916. Приложения. С. 5-15.

157

на несколько дней), числом счётчиков, степенью самоисчисления (полное или

при помощи счётчика), количеством и ясностью вопросов в ведомостях и проч.

Соотношение этих факторов в конечном счёте и определяло качество кон-

кретного обследования. Часто оно вызывало нарекания в столицах. Ведущие

российские, а затем и советские специалисты критиковали отсутствие про-

фессиональных статистиков в оргкомитетах провинциальных переписей, недо-

статочно чёткую формулировку вопросов в бланках, широко применявшийся

принцип самоисчисления при низкой грамотности населения и, наконец, не-

полную публикацию результатов (или её отсутствие)32.

При изучении этого сюжета, однако, обращают на себя внимание его обез-

личенность и клишированность. Начиная с дореволюционного периода, тема-

тические исследования, как правило, были сосредоточены на анализе одного

и того же набора крупнейших городов - Санкт-Петербурга, Москвы, Киева,

Харькова, Одессы, Баку и Тифлиса33. Практически нигде в литературе не оце-

нивались статистические обследования провинциальных городов в общенаци-

ональном контексте. Исходя из этого можно предположить, что критическое

отношение к качеству переписей сформировалось под влиянием дореволюци-

онных специалистов, а они, в свою очередь, судили об этом явлении на осно-

вании знакомства лишь с единичными изданиями. Иначе и быть не могло,

учитывая то, как мало переписей оказалось опубликовано и сколько из этих

брошюр дошло до Петербурга34. В 1886 г. Ю.Э. Янсон писал: «Были делаемы

опыты однодневных переписей, с различным успехом, во многих городах, об-

щая же российская перепись имеется пока только в проекте. Но и об упомя-

нутых опытах переписей нет почти вовсе сведений в нашей статистической

литературе. По-видимому, в провинциальных городах такие переписи давно

уже не делались: последние известия о них кончаются в начале 70-х годов»35.

Отметим, что только за 1875-1885 гг. состоялись 30 одинарных и 2 губернские

городские переписи. Таким образом, оценка достоверности сведений провин-

циальных переписей остаётся сюжетом, требующим серьёзной проработки.

По мнению В.В. Пландовского, одним из «слабых» мест провинциально-

го переписного движения был низкий профессионализм организаторов36. На

наш взгляд, это утверждение спорно и требует тщательной аргументации. Ти-

пичная имперская провинция пореформенной России располагала тремя вида-

ми органов статистического профиля: губернским статистическим комитетом

(ГСК), земским и городским статистическими бюро. Все они в равной степени

32

Пландовский В.В. Указ. соч. С. 300-301; Гозулов А.И. Указ. соч. С. 303-307; Волков А.Г.

Переписи населения местные в дореволюционной России // Статистический словарь. М., 1965.

С. 403; Волков А.Г., Гозулов А.И., Григорьянц М.Г. Перепись населения // Демографический энци-

клопедический словарь. С. 322.

33

Пландовский В.В. Указ. соч. С. 272-305; Гозулов А.И. Указ. соч. С. 249-308; Гессен В.Ю.

Местные переписи населения… С. 64-106.

34

Например, в практически единственном библиографическом справочнике по демографи-

ческим источникам указанного периода истории России лишь для 25 городских переписей при-

ведены опубликованные результаты (Моисеенко В.М. Социально-демографические проблемы на-

селения в российской литературе во второй половине XIX - начале XX вв.: Библиографический

справочник. М., 2011. С. 35-42). Конечно, эта цифра гораздо меньше числа реально опубликован-

ных изданий, но она хорошо отражает степень научной освоенности источниковой базы даже на

современном этапе.

35

Янсон Ю.Э. Теория статистики. С. 295.

36

Пландовский В.В. Указ. соч. С. 300-301.

158

принимали активное участие в проведении муниципальных переписей населе-

ния37. Однако ГСК до реформ Александра II в большинстве своём существова-

ли лишь на бумаге, получив реальное кадровое наполнение и финансирование

только в начале 1860-х гг.38 Земские статистические отделы были образованы

после 1864 г. вместе с земствами. Городское самоуправление же, теоретиче-

ски главный идеолог, заказчик и исполнитель муниципального обследования,

появилось повсеместно лишь в 1870 г., а городские органы, ответственные за

статистику, начали функционировать ещё позже.

Возможно, именно переписи 1860-х - начала 1870-х гг., часто действи-

тельно имевшие дилетантский характер, вызывали естественное возмущение

столичных статистиков. Первый циркуляр ЦСК от 1873 г. по поводу местных

переписей можно рассматривать как своеобразный маркер наличия этой про-

блемы в стране. Даже в столицах первые переписные мероприятия, которые

полностью удовлетворили большинство статистиков, были проведены лишь

в 1880 г. (Петербург) и 1881 г. (Москва) с пятой и второй попытки соответ-

ственно39. Таким образом, невысокое качество ранних городских обследований

логично объяснить скорее временным фактором: в 1860-х - начале 1870-х гг.

происходило общеимперское становление институтов профессиональной ста-

тистики, воспитывались кадры и совершенствовались методики.

Провинция, на наш взгляд, могла иметь даже некоторые преимущества пе-

ред крупными городами. Чрезвычайно насыщенная общественно-политическая

жизнь пореформенной России заставляла власти всех уровней пристально сле-

дить за настроениями масс. Среди «неблагонадёжных элементов» было немало

статистиков, по долгу службы регулярно соприкасавшихся с социально неза-

щищёнными слоями российского общества и сочувствовавших им. Это соз-

давало ситуацию почти системной, зачастую обоснованной подозрительности

к местным статистикам со стороны государства40. Как следствие, большое ко-

личество профессионалов, чьи политические взгляды и деятельность не одо-

брялись властью, высылались на периферию страны. Именно этот «ссыльный»

фактор часто обуславливал неожиданно высокую компетентность провинци-

альных статистических служб. К числу таких провинциальных статистиков

можно отнести, например, социалиста П.П. Чубинского (выпускника Санкт--

Петербургского университета), организовавшего перепись Архангельска 1863

и, видимо, 1864 гг.41; члена «Земли и Воли» С.С. Рымаренко (бывшего студен-

та Харьковского университета и Императорской медико-хирургической ака-

демии), организатора переписи Астрахани 1868 г.42; народника С.П. Швецова

(бывшего студента Петербургского учительского института), разрабатывавше-

37

См., например: Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степ-

ного края в начале XIX - начале XX века. Барнаул, 2015. С. 223-227; Строкин Н. Результаты одно-

дневной переписи городов Псковской губернии, 28 ноября 1887 года. Вып. 1. Псков, 1889. С. 1-8.

38

Первушкин В.И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая на-

ука. Пенза, 2007. С. 44-53.

39

Гозулов А.И. Указ. соч. С. 260-265, 275-282.

40

Гессен В.Ю. Местные переписи населения… С. 71-80; Борщик Н.Д. История подготовки

II всероссийской переписи населения Российской империи 1915 г. в Таврической губернии //

Учёные записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Сер. Исторические

науки. 2018. Т. 4(70). № 2. С. 43.

41

Чубинский П.П. Указ. соч. С. 3.

42

Рымаренко С.С. Указ. соч.

159

го перепись Барнаула 1895 г.43; эсера П.Н. Дорохова (выпускника Самарского

городского училища), руководившего однодневными переписями Челябинска

в 1916 г. и Екатеринбурга в 1917 г.44 Примечательно, что эта «традиция» со-

хранилась и в советское время. Например, штат Приполярной переписи 1926-

1927 гг. был во многом набран из политических ссыльных45.

Ещё одним преимуществом провинциального города являлся его размер.

Многие методические недостатки, такие как неясность переписного листа,

чрезмерное привлечение полиции и проч., на наш взгляд, могли компенси-

роваться более плотной работой счётчиков с горожанами, чего практически

невозможно было добиться в Петербурге и Москве. Разница в относительном

количестве счётчиков в столице и компактном провинциальном городе могла

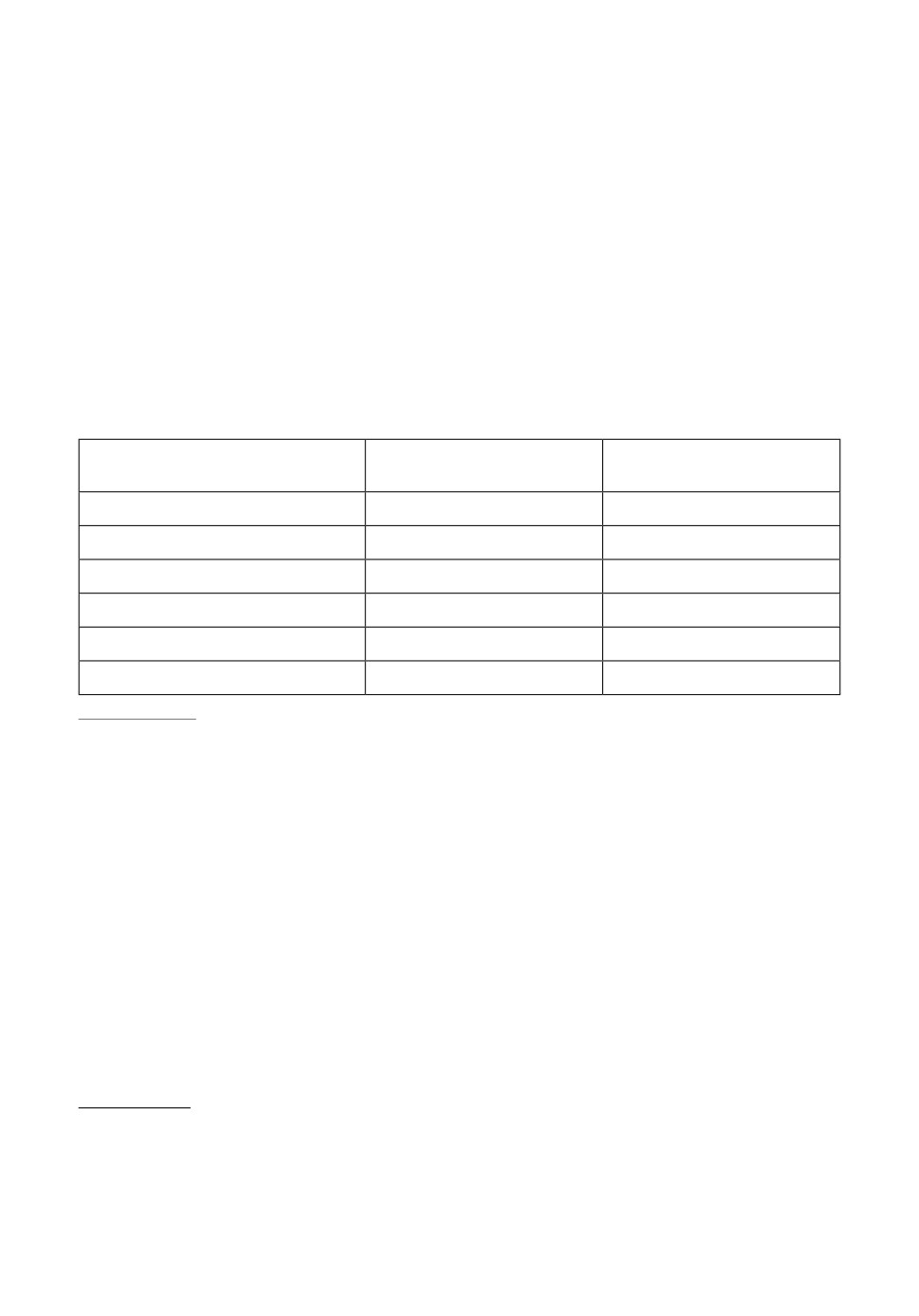

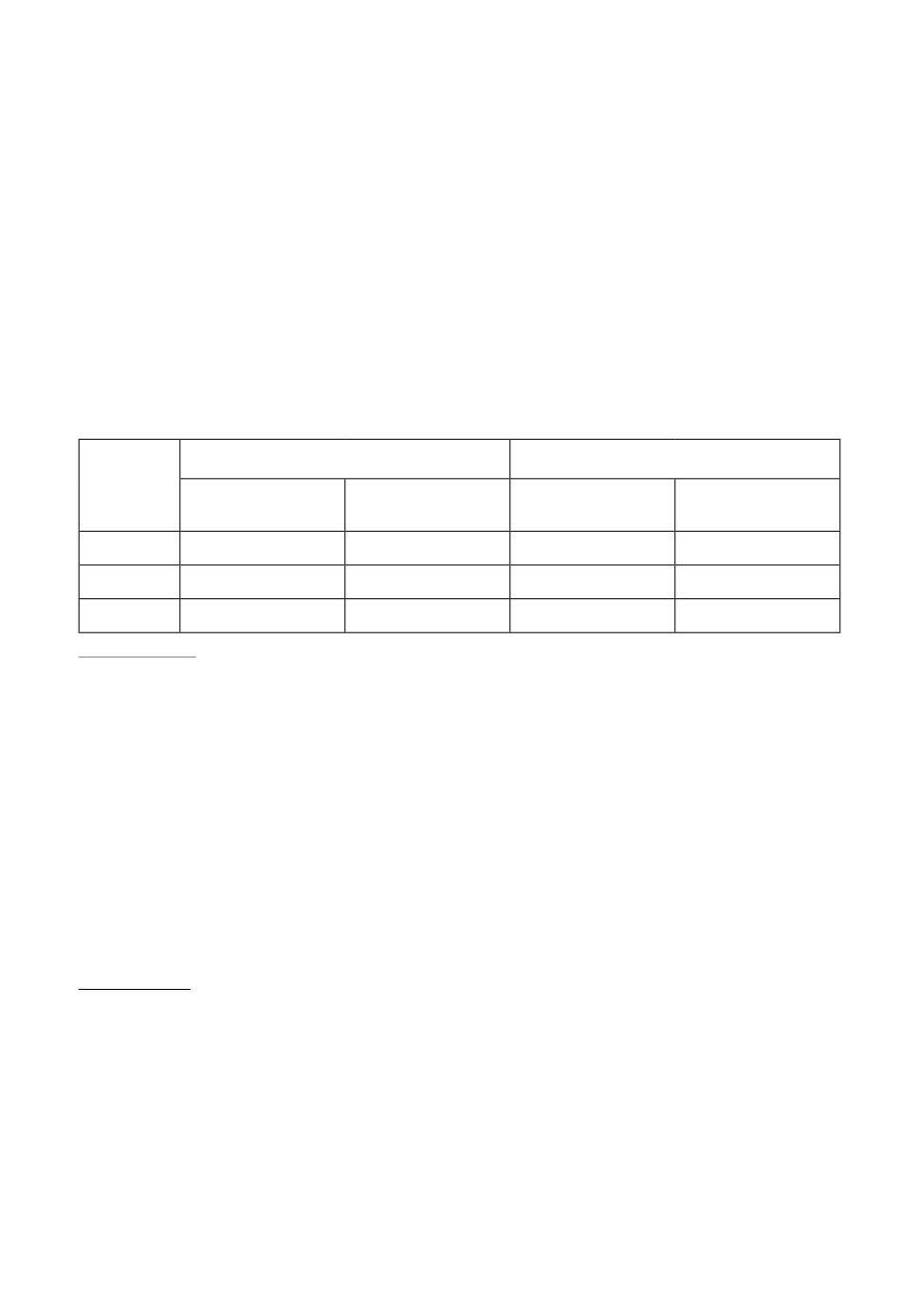

достигать десятка раз (см. табл. 1).

Таблица 1

Городские переписи 1870-1880-х гг.

Горожан

Город

Население

на одного счётчика

Санкт-Петербург (1881)

861 303

1 129

Москва (1882)

751 491

460

Екатеринбург (1887)*

39 153

350

Оренбург (1875)

42 123

125

Омск (1877)

24 818

118

Смоленск (1881)

33 890

113

Составлено по: Город Екатеринбург. С. 72-73, 78; Пландовский В.В. Указ. соч. С. 279, 287;

Перепись Москвы 1882 года. Вып. 1. М., 1885. Производство… Приложения. Стб. 5-6; Квартиры

и хозяйства. Стб. 3-4; Граждане «цветущего» возраста, или Однодневная перепись населения

perepis/vozrast.html); Словцов И.Я. Материалы по истории и статистике Омска, извлечённые из

однодневной переписи 1877 г. Ч. 1. Омск, 1880. С. 73; Распопов П.Н. Однодневная перепись

населения г. Оренбурга, произведённая 21 декабря 1875 г. Оренбург, 1878. С. 5, 8; Статистический

очерк города Смоленска и однодневная перепись 11-го октября 1881 г. Смоленск, 1882. С. 36, 41.

* Для Екатеринбурга в источнике указано наличие 32 участков с руководителями и 3-4 по-

мощниками у каждого, т.е. общее число счётчиков следует искать в промежутке между 96 и 128;

для таблицы взято среднее значение - 112.

Большую роль играла и компетентность счётчиков. Гозулов отмечал, что

если в Европе кадры переписей состояли по большей части из буржуазии, чей

труд щедро оплачивался, то в России это чаще всего были добровольцы из

интеллигенции и учащихся, готовые трудиться безвозмездно46. Вероятно, толь-

ко таким способом небольшой муниципалитет в позднеимперской России мог

43

Швецов С.П. Алтайский сборник. Т. 2. Город Барнаул по переписи 26 марта 1895 года.

Вып. 1. Барнаул, 1898. С. 1-4.

44

Бахарев Д.С. Городская однодневная перепись Екатеринбурга… С. 79.

45

Главацкая Е.М., Клюкина-Боровик Ю.В. Уральская экспедиция на Обдорском Севере: При-

полярная перепись, 1926-1927 гг. Екатеринбург, 2013. С. 14-15.

46

Гозулов А.И. Указ. соч. С. 306-307.

160

себе позволить настоящую перепись населения. Надо признать, что этот спо-

соб работал. В отличие от главных городов страны, где даже за плату корпус

счётчиков комплектовался с большим трудом (например, в Москве в 1882 г. из

запланированных 2 500 регистраторов набрали лишь 1 55147), в русской провин-

ции организаторам удавалось набрать в пропорции к населению города мно-

гократно больший штат, причём абсолютно бесплатно (например, в Томске

в 1880 г.48 и Смоленске в 1881 г.49).

Делая поправку на, вероятно, частично принудительное привлечение уча-

щихся, тем не менее нельзя не поразиться тому энтузиазму, с которым предста-

вители местной интеллигенции были готовы безвозмездно исследовать родной

город. Подобное поведение, чрезвычайно характерное для времени поздней

империи, как нам видится, было результатом практической реализации потен-

циала гражданственности и локального патриотизма, активно формировавше-

гося местным образованным слоем через создание городского исторического

нарратива.

Цели, ради которых проводились переписи российских городов, как прави-

ло, имели сугубо практический характер (возможно, за исключением столиц).

В Пскове, например, таким путём пытались определить доходность недвижи-

мости для улучшения сбора налогов50, в Екатеринбурге оценивали влияние

только что проложенной железной дороги на город51, в Иркутске изучали по-

следствия страшного пожара52 и т.д. В то же время всероссийская перепись

1897 г. помимо научных и утилитарных целей имела и политическую подоплё-

ку. С её помощью власти стремились проанализировать состояние еврейского

и польского «вопросов», оценить распространение церковного раскола и «сек-

тантства», изучить жизнеспособность идеологий «триединого русского народа»

и «единой татарской нации»53.

Все рассмотренные свойства и этапы касаются непосредственно процесса

переписи, финальное же суждение о её качестве можно вынести лишь по конеч-

ным результатам. При этом современные инструменты анализа редко применя-

ются к историческим источникам. Создание последних часто сопровождалось

неизвестным нам контекстом, а количество информационных трансфертов за

прошедшее время могло изменить первоначальные данные до неузнаваемости

(агрегация, разработка, редактура, издание, переиздание, цитирование, ком-

ментирование, переложение и т.д.). К таким инструментам относится измере-

ние возрастной аккумуляции - явления, суть которого заключается в искаже-

нии людьми своего возраста во время регистрации в сторону округления, т.е.

до цифр, оканчивающихся на «0» и «5». Измеряется возрастная аккумуляция

с помощью индекса Уипла, идеальное значение которого составляет «100» и го-

ворит о полном отсутствии аккумуляции, т.е. опрашиваемые называли свой

возраст безупречно верно, без намёка на округление. В ином случае индекс

47

Там же. С. 278.

48

Костров Н.А. Однодневная перепись населения города Томска 16 марта 1880 года. Томск,

1880. С. 4.

49

Статистический очерк города Смоленска… С. 37.

50

Строкин Н. Указ. соч. С. 1.

51

Город Екатеринбург. С. 71.

52

Гессен В.Ю. Местные переписи населения… С. 100.

53

Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР,

1860-1940. М.,

2010. С.

47-79;

Darrow D.W. Census as a Technology of Empire // Ab Imperio. 2002. № 4. P. 145-176.

161

увеличивается: чем больше людей, склонных к округлению своего возраста до

«юбилейных» значений, тем он выше54. Этот универсальный приём применяет-

ся демографами и для анализа результатов современных переписей55.

Познавательный смысл использования индекса Уипла заключается в том,

что аккумуляция зависит от двух факторов - грамотности населения и качества

работы счётчиков. При знании уровня грамотности это позволяет в некотором

смысле отслеживать эволюцию качества переписных мероприятий. Мы выбра-

ли три города, где в 1870-1880-х гг. были проведены однодневные переписи

населения, а их результаты опубликованы и включали погодные возрастные

таблицы56. Интересным представляется сравнение результатов Первой всеоб-

щей переписи и предшествовавших ей городских переписей (см. табл. 2).

Таблица 2

Возрастная аккумуляция и уровень грамотности

в городских переписях конца XIX в.

Городские переписи 1870-1880-х гг.

Первая всеобщая перепись 1897 г.

Доля

Доля

Индекс Уипла

Индекс Уипла

грамотных, %

грамотных, %

Оренбург

150

46,9

125

49

Псков

132

57,4

114

63

Омск

116

41,6

113

49

Составлено по: Распопов П.Н. Указ. соч. С. 45; Словцов И.Я. Материалы по истории и статистике

Омска, извлечённые из однодневной переписи 1877 г. Ч. 1. Омск, 1880. С. 85; Строкин Н. Указ.

соч. С. 8; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 28: Оренбургская

губерния / Под ред. И.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. 16-17; Первая Всеобщая перепись населения

Российской империи 1897 г. Т. 34: Псковская губерния. Тетр. 2 / Под ред. И.А. Тройницкого.

СПб., 1904. С. 9-10; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 81:

Акмолинская область / Под ред. И.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. 10-11. При расчёте грамотности

во всех случаях учитывалось только население старше 6 лет.

Напомним, что перепись 1897 г. проводилась с централизованной методи-

ческой поддержкой ведущих отечественных статистиков из ЦСК и значитель-

ными денежными ассигнованиями имперского правительства57. Её организация

в настоящее время признана образцовой, а результаты - заслуживающими до-

верия58. Перепись Оренбурга 1875 г. показала довольно высокий коэффициент

54

Архангельский В.Н. Аккумуляция возрастная // Демографический энциклопедический сло-

варь. С. 14-15.

55

Андреев Е.М. О точности результатов российских переписей населения и степени доверия

к разным источникам информации // Вопросы статистики. 2012. № 11. С. 23.

56

Городов, соответствующих этим критериям, очень мало, и практически все найденные

в открытом доступе в Интернете источники были включены в эту таблицу. Таким образом, содер-

жание таблицы является не искусственным подбором, а скорее естественной выборкой.

57

Дмитриев А.Л. Указ. соч. С. 124-140.

58

Литвак К.Б. Перепись населения 1897 г. о крестьянстве России (источниковедческий

аспект) // История СССР. 1990. № 1. С. 124-125; Сафронов А.А. Первая всеобщая перепись насе-

ления России 1897 г.: разработка данных о грамотности, их информационный потенциал и досто-

верность // Документ. Архив. История. Современность. 2003. № 3. С. 217-218.

162

возрастной аккумуляции59. Через 22 года он серьёзно снизился - на 25 пунк-

тов - при минимальном увеличении грамотности населения, всего на 2,1%.

Полагаем, это указывает на существенно более низкое качество этой перепи-

си по сравнению со всероссийским обследованием. Сравнение обследований

Пскова 1887 и 1897 гг. показало снижение индекса Уипла на 18 пунктов при

росте грамотности на 5,6%. Можно предположить, что именно прогресс в об-

ласти образования повысил качество учёта населения, а обе переписи были

проведены на одинаково высоком уровне. Особое внимание обращает на себя

перепись Омска 1877 г., превзошедшая по точности регистрации возрастов

общеимперское обследование, состоявшееся 20 лет спустя. На это указыва-

ет минимальное снижение возрастной аккумуляции, всего на 3 пункта, при

значительном росте грамотности, на 7,4%. Для сравнения, в середине XX в.

переписи многих стран, в том числе Португалии, Таиланда, Новой Зеландии

и др., имели уровень возрастной аккумуляции в этом же диапазоне (110-124,9),

а некоторые - даже значительно выше, например, Греция и Египет (125-174,9)

или Турция (более 175)60.

Заключение. Исследование феномена городских переписей в Российской

империи конца XIX - начала XX в. привело к ряду интересных выводов.

Во-первых, очевидна уникальность этого явления в общемировом контексте.

На Западе городские демографические обследования к середине XIX в. уступи-

ли место современным национальным переписям, тогда как в России они при-

обрели по-настоящему массовый характер, восприняв самые прогрессивные

принципы организации А. Кетле. При этом очевиден недоучёт подобных ме-

роприятий. Результаты значительной их части либо так и остались неопубли-

кованными, либо были изданы считанными экземплярами, до сих пор ожидая

своего исследователя в архивах и библиотеках. В пользу этой гипотезы говорит

показанная в данной статье неполнота списков проведённых переписей и их

диспропорциональное распределение во времени и на карте России. По всей

видимости, главными факторами, определявшими динамику проведения стати-

стических обследований российских городов, были циркуляры ЦСК и перепи-

си Санкт-Петербурга: первые чаще имели ограничительный характер, «прижи-

мая» вниз кривую динамики, а вторые, наоборот, провоцировали её подъёмы

из-за массы подражавших столице городов.

Что касается уровня профессионализма оргкомитетов провинциальных го-

родских переписей, то, по нашему мнению, он недооценён из-за стереотипов,

сложившихся в отечественной историографии на основе исследований мате-

риалов ранних статистических обследований 1860-х - начала 1870-х гг. Даже

самый предварительный объективный анализ результатов (расчёт индекса Уип-

ла) городских переписей 1870-1880-х гг., чьи материалы находятся в открытом

доступе, показал, что их качество сопоставимо с образцовым всероссийским

обследованием 1897 г. и не уступает, по крайней мере по этому показателю,

многим зарубежным переписям середины XX в.

К безусловным преимуществам переписей провинциальных городов мож-

но отнести то, что они составлялись сосланными профессионалами. Кроме

того, небольшие размеры городов позволяли организовывать более плотную

59

Примечательно, что организаторы переписи сами знали о существовании этого явления

и обращали на него внимание (Распопов П.Н. Указ. соч. С. 37-39).

60

Demographic yearbook 1995. 7th issue. Population Censuses. N.Y., 1995. P. 19.

163

работу счётчиков с населением. Для этих переписей характерна бóльшая по-

литическая нейтральность и направленность на решение практических задач,

что, в свою очередь, создавало дополнительную мотивацию для участников.

Не последнюю роль в росте качества переписных мероприятий играла активно

формировавшаяся силами интеллигенции городская идентичность, позволяв-

шая небогатым муниципалитетам рекрутировать сотни счётчиков на безвоз-

мездной основе. Энтузиазм организаторов и непосредственных исполнителей

переписей позитивно влиял на качество их проведения61. В целом, провинци-

альные переписи, имеющие достаточную степень достоверности, открывают

новые возможности для исследований по истории и антропологии российских

городов XIX - начала ХХ в.

61

Glavatskaya E., Thorvaldsen G. The Three Main Western Revolutions and their Censuses //

Quaestio Rossica. Vol. 5. 2017. № 4. P. 992-1008.

164