Рыбные ресурсы крестьянского хозяйства Северо-Запада

России по материалам Генерального межевания

Лилия Степанова

Fish resources of the peasant economy of the North-West of Russia according

to the materials of the General land surveying

Liliya Stepanova

(Kuban State University, Krasnodar, Russia)

DOI: 10.31857/S2949124X23010030, EDN: PNWTVO

Рыбные ресурсы на протяжении столетий играли большую роль в хозяй-

ственной жизни народов, причём не только живших на побережье, но и тради-

ционно относившихся к аграрным социумам. Неслучайно в народной памяти

проживание на берегах рек становилось определённым символом достатка1. Во

многих случаях этот достаток определялся наличием в реках и озёрах рыбы,

входившей в рацион питания и служившей значительным подспорьем в неу-

рожайные и голодные годы, во время религиозных постов и в повседневном

меню. В местностях, где имелись значительные запасы рыбы, рыболовный

промысел играл ведущую роль в хозяйстве, отодвигая на задний план сельско-

хозяйственное производство. Особенно быстро рыбный промысел развивался

на территориях, где имелись крупные реки и озёра с развитой ихтиофауной,

а также выход к морю.

За рубежом активно проводятся исследования, связанные с изучением вли-

яния человека на морские экосистемы и оценкой размеров рыбного промысла

в различные исторические эпохи. Важность таких исследований обосновывает-

ся сокращением промысловых площадок и необходимостью управления этими

ресурсами в будущем2. В российской историографии достигнуты успехи в изу-

чении морских промыслов Баренцева и Белого морей. Исследователям удалось

оценить численность важнейших промысловых рыб - атлантического лосося,

сельди и трески - в XVII - начале XX в. Проведена количественная оценка

видов и сортов рыб по таможенным книгам на рынках Центрального Чернозе-

мья в XVII - первой половине XVIII в.3; исследованы рыболовецкие промыслы

в Поволжье в конце XVI - начале XVIII в., развитие которых заложило основу

для складывания в этом регионе одного из крупных мировых центров добычи

ценных видов рыб. Особое внимание уделяется изучению рыболовства в мона-

© 2023 г. Л.Г. Степанова

1

Zeisler-Vralsted D. Rivers, memory, and nation-building: a history of the Volga and Mississippi

rivers. N.Y.; Oxford, 2015.

2

Rosenberg A.A., Bolster M.J., Alexander K.E. The history of ocean resources: modeling cod biomass

using historical records // Frontiers in Ecology and Environment. 2005. Vol. 3(2). P. 84-90; Swartz W.,

Sala E., Tracey S., Watson R., Pauly D. The Spatial Expansion and Ecological Footprint of Fisheries (1950

3

«Море - наше поле». Количественные данные о рыбных промыслах Белого и Баренцева

морей, XVII - начало XX в. СПб., 2010; Кончаков Р.Б., Мизис Ю.А. Рыба и икра на рынках Цен-

трального Черноземья в XVII - первой половине XVIII в. (из опыта количественного анализа) //

Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2004. № 4(36). С. 27-38.

47

стырских вотчинах4. В последние годы получены новые данные о распростра-

нении на территории Европейской России на рубеже XVIII-XIX вв. осетровых

и лососёвых рыб5.

Однако мы по-прежнему не располагаем полными данными о рыбных ре-

сурсах в различные исторические эпохи и об их изменениях на протяжении

веков как в количественном, так и качественном отношении. Вопрос обеспе-

чения рыбой является особенно важным для Северо-Запада России - региона,

в климатическом отношении не благоприятного для развития хлебопашества.

В эпоху Средневековья эта территория относилась к обширной Новгородской

земле. На протяжении веков здесь остро стояла проблема обеспечения населе-

ния хлебом. Материалы новгородских писцовых книг XV-XVI вв. свидетель-

ствуют об урожаях зерновых на уровне сам-2. При регулярных низких урожаях

хлебный баланс региона оказывался дефицитным, не позволяя прокормить всё

его население6. Низкой оставалась урожайность зерновых здесь и в XVIII в.,

составляя в 1760-1770-х гг. в среднем не более сам-1,3. Рожь давала урожай от

сам-0,3 до сам-2,8; в 1780-1790-х гг. - от сам-2,1 до сам-3,27. В XIX в. земледе-

лие в северо-западных губерниях России не покрывало даже половины годовых

расходов крестьянского хозяйства, а средняя урожайность ржи в Новгородской

губ. во второй половине века достигала лишь сам-2,68.

Исследователи единодушны во мнении, что вряд ли крестьяне для покры-

тия дефицита бюджета покупали привозной хлеб. Однако решение проблемы

продовольственного обеспечения крестьянского хозяйства в условиях хлебно-

го дефицита виделось по-разному. Авторы «Аграрной истории Северо-Запада

России» предполагали, что нехватка хлеба в Новгородской земле компенсиро-

валась за счёт подсеки9. Л.В. Милов, подчёркивая скудость рациона питания

русского крестьянина, обращал внимание на повсеместное распространение на

протяжении веков разного рода фальсификаций хлеба в виде добавок к ржаной

муке10. В.Г. Гудковым была выявлена определённая зависимость между доступ-

4

Дубман Э.Л. Рыболовецкие промыслы юго-востока Европейской России в конце XVI - на-

чале XVIII века // Российская история. 2012. № 3. С. 128-138; Шамина И.Н. Рыболовство в мона-

стырских вотчинах Севера в XVI-XVII веках // Сельская Россия: прошлое и настоящее (истори-

ческие судьбы северной деревни). Материалы всероссийской научно-практической конференции.

М.; Сыктывкар, 2006. С. 213-220.

5

Солдатов М.С., Румянцев В.Ю., Голубинский А.А., Хитров Д.А. Осетровые рыбы Европей-

ской России на рубеже XVIII-XIX вв. в материалах Генерального межевания // Исторический

журнал: научные исследования. 2014. № 5. С. 512-525; Солдатов М.С., Румянцев В.Ю., Хитров Д.А.,

Голубинский А.А. Лососёвые рыбы Европейской России на рубеже XVII-XIX вв. в материалах Ге-

нерального межевания // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Т. 122. 2017.

Вып. 1. С. 13-25.

6

Степанова Л.Г. Урожайность зерновых культур в конце XV - начале XVI в. (по данным Новго-

родских писцовых книг) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2000. № 5. С. 89-102;

Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV - начало XVI в. Л., 1971. С. 348.

7

Комиссаренко А.И., Прохорова М.Ф. Посевы и урожаи зерновых культур в Новгородском

уезде в 60-70-х годах XVIII в. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Новгород, 1995.

С. 91-93; Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.

М., 1998. Табл. 1.9. С. 184.

8

Никулин В.Н. Из истории лесных промыслов сельского населения северо-западных губер-

ний России (вторая половина XIX - начало XX века) // Северо-Запад в аграрной истории России.

2012. № 19. С. 119-138; Ковальченко И.Д. Динамика уровня земледельческого производства России

в первой половине XIX в. // История СССР. 1959. № 1. С. 68.

9

Аграрная история Северо-Запада России… С. 349.

10

Милов Л.В. Великорусский пахарь… С. 358-359.

48

ностью хлебных заменителей, в основном водно-болотных растений, и количе-

ством регулярной пашни на душу населения Русского Севера11.

Среди традиционных природных пищевых резервов, помогавших умень-

шить потребление хлеба и разнообразить рацион питания крестьянина, наря-

ду с дарами леса, была рыба. Рыбные запасы России поражали иностранцев,

которые рассказывали об осетрах, лососях, белугах, белорыбицах, стерлядях

и разнообразных породах пресноводных рыб, в большом изобилии водящих-

ся в местных реках12. Обилие рыболовного инвентаря и остеологического ма-

териала, найденного во время археологических раскопок13, свидетельствует,

насколько важную роль на протяжении многих веков играло на территории

Северо-Запада России рыболовство. Археологам удалось определить 22 вида

рыб, обитавших в эпоху Средневековья в реках и озёрах Новгородской земли.

Было установлено, что главными объектами промысла являлись атлантический

осётр, судак, лещ и сиг. Существенную роль играл также промысел окуня,

щуки, сома и налима14. Сведения о рыбе, водившейся в водоёмах Северо--

Запада России, имеются и в письменных источниках15.

Обширный материал по ихтиофауне предоставляют новгородские писцо-

вые книги конца XV - XVI в., в которых рыба описывается в составе мел-

кого дохода, выплачиваемого крестьянами феодалу. В большинстве случаев

отмечается, что крестьяне на территории новгородских пятин ловили всякую

белую или просто мелкую рыбу. Среди распространённых видов наиболее ча-

сто называются щуки, ерши, окуни, плотва, острецы (мелкие окуни) и караси.

В писцовых книгах встречаются упоминания мойвы и репуксы (ряпушки), су-

дака, язя и меня (налима)16. Достаточно часто фигурируют сиги, поставлявши-

еся в бочках, курва (корюшка), объём которой достигал 1 тыс. штук, лососи,

лещи17. В целом в Новгородской земле основными промысловыми видами рыб

11

Гудков А.Г. Дефицит продовольственного бюджета крестьянского хозяйства Русского Севе-

ра и источники его компенсации в конце XVIII - первой половине XIX в. Автореф. … дис. канд.

ист. наук. М., 2006. С. 22.

12

Маржерет Ж. Состояние Российской империи и великого княжества Московии с описани-

ем того, что произошло там наиболее памятного и трагического при правлении четырёх императо-

ров, именно с 1590 года по сентябрь 1606, капитана Маржерета // Россия начала XVII в. Записки

капитана Маржерета. М., 1982. С. 146.

13

Маракулин В.А. Знаки на предметах лова в средневековом Новгороде (по материалам Тро-

ицкого раскопа) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 23. Великий

Новгород, 2009. С. 389-397.

14

Тарасов И.И. Обзор промысловой ихтиофауны Новгородской земли в Средние века по дан-

ным археологии // Исследование археологических памятников эпохи Средневековья. СПб., 2008.

С. 95-102.

15

Куза А.В. Рыболовство в древнем Новгороде по берестяным грамотам // Археологический

сборник МГУ. М., 1961. С. 55-62; Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995. С. 584,

656; Приходная книга новгородского Дома Святой Софии 1576/77 г. («Книга записи софийской

пошлины»). М.; СПб., 2011. С. 10, 51.

16

Новгородские писцовые книги, изданные императорской Археографической комиссией

(далее - НПК). Т. III. Переписная оброчная книга Вотской пятины, около 1500 года. Первая

половина. СПб., 1868. Стб. 36, 499, 670; Т. IV. Переписные оброчные книги Шелонской пятины.

СПб., 1886. Стб. 132, 192; Т. I. Переписная оброчная книга Деревской пятины около 1495 года.

Первая половина. СПб., 1859. Стб. 11, 82; Писцовые книги Новгородской земли (далее - ПКНЗ).

Т. 1. СПб., 1999. С. 211, 286; Петрова Р.Г. Отрывок из писцовой книги конца XV в. // Источнико-

ведение отечественной истории. Сборник статей. 1979. М., 1980. С. 262.

17

НПК. Т. III. Стб. 462, 499, 521, 649, 763; Т. V. Книги Шелонской пятины. СПб., 1905.

Стб. 134; Гневушев А.М. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины 1504-1505 г.,

49

в первую очередь являлись осётр, лещ, сиг, лосось и корюшка, второе место по

значимости занимал лов окуня, ерша и ряпушки18. Различные виды рыб, во-

дящихся в северо-западных реках, упоминают и путешественники. П.С. Пал-

лас, путешествовавший по России в 1768-1769 гг., описывал обилие лососей

в р. Мсте; в Валдайском озере он отметил наличие больших экземпляров ря-

пушки19. Учёный-энциклопедист академик Н.Я. Озерецковский, проводивший

на рубеже XVIII-XIX вв. описание Ладожского озера, среди промысловых рыб

назвал ряпушку, сигов, лососей и осетров (последние «очень редки и весом

едва ли больше трёх пудов бывают»). В соседних озёрах он упомянул щук, оку-

ней, ершей, судаков, плотву, ряпушку, корюшку, сигов, угрей, налимов, лещей

и лососей20.

Большой интерес для изучения рыбных ресурсов крестьянского хозяйства

представляют материалы Генерального межевания земель, начавшегося при

Екатерине II. Они содержат разнообразные систематические сведения о при-

родной среде многих регионов России21. В межевом отделе РГАДА сохранился

комплекс этих документов по разным губерниям. В Экономических примеча-

ниях к планам Генерального межевания содержатся записи о рыбе, вылавли-

ваемой для крестьянского или господского употребления и на продажу. Эти

сведения имеются в бóльшей степени в Камеральных и Полных экономических

примечаниях к Генеральным планам22. Полные экономические примечания

до наших дней дошли не целиком, сохранились лишь отдельные экземпляры

по различным уездам. Плохая сохранность связана с их использованием как

справочного материала и черновиков при составлении Кратких экономических

примечаний; часть межевого архива погибла при эвакуации в 1812 г.23 В отли-

чие от Полных экономических примечаний, Краткие предоставляют описа-

тельную информацию в сокращённом виде.

Источниками данного исследования стали Экономические примечания

к Генеральным планам городов и уездов Новгородской и Санкт-Петербургской

губерний. Наиболее полные данные об имевшихся во второй половине XVIII в.

видах рыбы предоставляют Камеральное экономическое примечание к Гене-

ральному плану Новой Ладоги с уездом24 и Полные экономические примечания

содержащий в себе опись дворцовых земель этой пятины. Киев, 1910. С. 125-127; ПКНЗ. Т. 1.

С. 211, 213, 299.

18

Тарасов И.И. Промысловая ихтиофауна Новгородской земли в XII-XV веках по данным

письменных источников // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 2.

История. 2009. Вып. 2. С. 269.

19

Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб., 1772.

С. 7, 10, 13.

20

Озерецковский Н.Я. Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989.

С. 49, 52.

21

Stepanova L.G. Natural Environment of Valdai on the Materials of General land survey // Былые

годы. Российский исторический журнал. 2016. № 40(2). С. 345-355.

22

Камеральные экономические примечания составлялись в первый период межевания (с 1765

до 1782 г.). После 1782 г. стали создавать Полные и Краткие экономические примечания (Ми-

лов Л.В. Исследование об «Экономических примечаниях» к Генеральному межеванию (к истории

русского крестьянства и сельского хозяйства второй половины XVIII в.). М., 1965. С. 95).

23

Архив государственной межевой канцелярии. М., 1868. С. 49; Горский А.А. Количественный

анализ сводных данных экономических примечаний к Генеральному межеванию. Дис. … канд. ист.

наук. М., 1984. С. 5.

24

РГАДА, ф. 1355, оп. 1, Петербургская губерния, Новоладожский уезд, д. 1154.

50

к Генеральному плану Луги с уездом25, относящиеся к Санкт-Петербургской

губ., Камеральное экономическое примечание к Генеральному плану Борови-

чей с уездом26, Камеральное экономическое примечание к Генеральному пла-

ну Череповца с уездом27, Полные экономические примечания к Генеральному

плану Валдая с уездом, состоявшие в Новгородском наместничестве28. В этих

источниках видовой состав рыбы указывается при описании отдельных дач.

Нередко в составе дачи оказывалось несколько озёр, речушек и ручьёв. Иногда

считалось дачей одно озеро целиком. В Кратких экономических примечаниях

к Атласам, сохранившихся по большинству уездов северо-западных губерний,

содержатся лишь отрывочные сведения о природной среде отдельных дач. Од-

нако при описании больших городов, расположенных по берегам крупных рек,

обязательно приводятся сведения о видах рыбы.

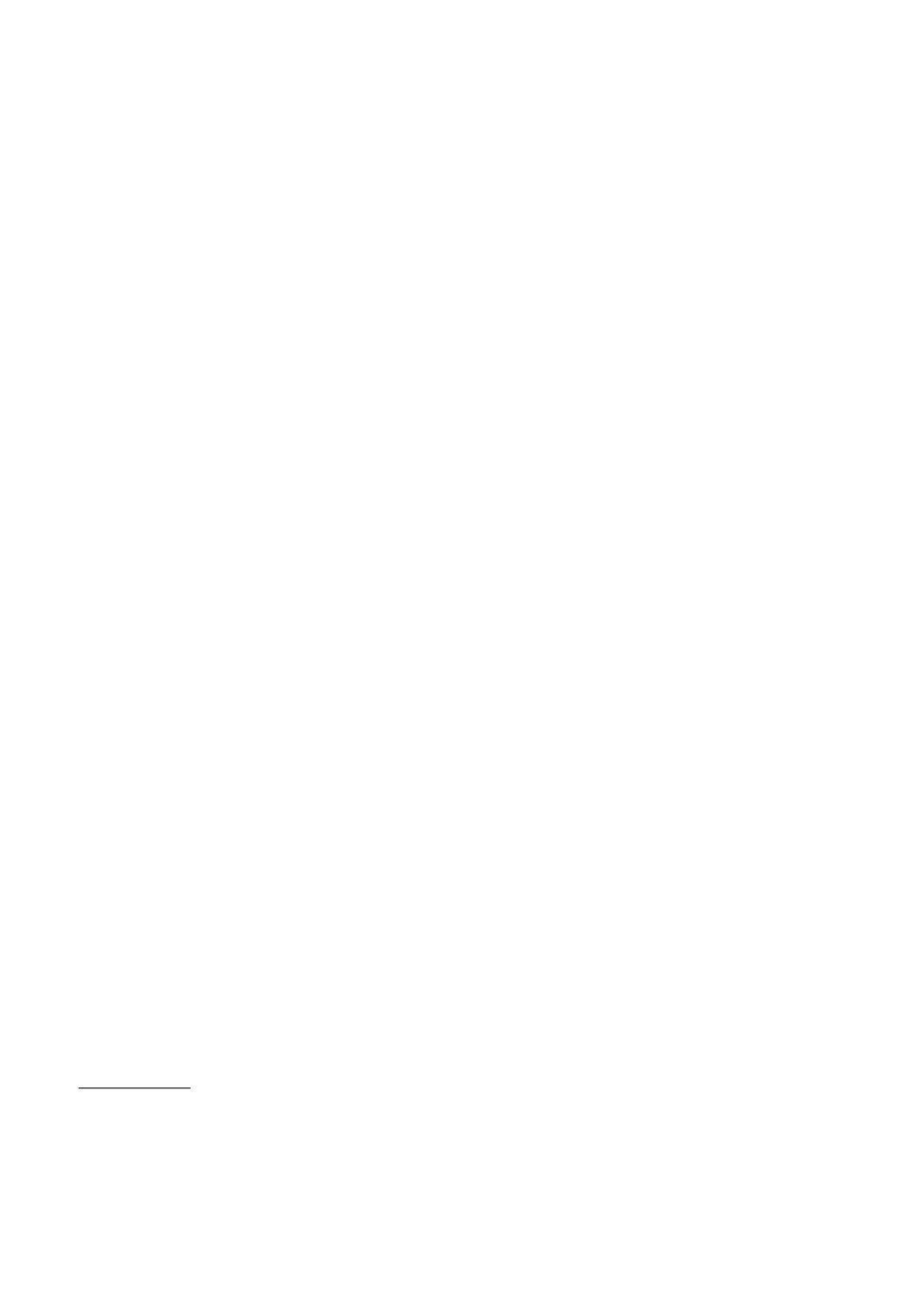

Для систематизации, обработки и анализа массовых данных о видах и ко-

личестве рыбы, содержащихся в Экономических примечаниях, были составле-

ны базы данных по различным уездам Санкт-Петербургской и Новгородской

губерний. В отличие от предыдущих исследований, основанных на Эконо-

мических примечаниях, проводилась не выборочная, а сплошная обработка

материалов, когда в базы данных все сведения вносились по мере встречае-

мости упоминаний определённого вида рыбы. Фактически проводился тоталь-

ный поиск сведений о ней. Благодаря этому появилась возможность не только

выявить разнообразные виды рыбы, водившейся во второй половине XVIII в.

в реках и озёрах Северо-Запада России, но и оценить имеющиеся рыбные ре-

сурсы крестьянского хозяйства. Созданные базы данных по уездам позволи-

ли получить перечень видов, обитающих в водоёмах региона в тот период,

оценить их распространённость на различных территориях, выявить наиболее

редко встречающиеся и сопоставить полученные данные со сведениями источ-

ников предыдущих и последующих столетий. Исследование охватило 11 уез-

дов (Новоладожский и Лугский уезды Санкт-Петербургской губ., Валдайский,

Боровичский, Череповецкий, Новгородский, Белозерский, Кирилловский,

Старорусский, Крестецкий и Тихвинский уезды Новгородского наместниче-

ства). Выбор уездов обусловлен особенностью источников (в Экономических

примечаниях по Ораниенбаумскому, Санкт-Петербургскому, Царскосельскому

и Шлиссельбургскому уездам Санкт-Петербургской губ. сведения о рыбе от-

сутствуют)29. В целом объединённая база данных по северо-западному региону

содержит 10 896 записей. В Экономических примечаниях по северо-западным

уездам России встречаются упоминания 30 различных видов рыбы, относящих-

ся к девяти семействам. Встречаемость упоминаний видов промысловых рыб

по данным Экономических примечаний к Генеральному межеванию различ-

ных уездов Санкт-Петербургской и Новгородской губ. конца XVIII в. приведе-

на в сводной таблице. Большой интерес представляют региональные различия

по видам и количеству упоминаний определённых видов рыб, которые на ос-

новании созданных баз данных можно проследить по отдельным уездам.

25

Там же, Петербургская губерния, Лугский уезд, д. 1145.

26

Там же, Новгородская губерния, Боровичский уезд, д. 858.

27

Там же, Новгородская губерния, Череповецкий уезд, д. 879.

28

Там же, Новгородская губерния, Валдайский уезд, д. 862.

29

Там же, Петербургская губерния, Ораниенбаумский уезд, д. 1158; Петербургская губерния,

Санкт-Петербургский уезд, д. 1159; Петербургская губерния, Царскосельский уезд, д. 1160; Петер-

бургская губерния, Шлиссельбургский уезд, д. 1161.

51

В Новоладожском уезде Санкт-Петербургской губ. насчитывалось 15 круп-

ных рек, 83 речки и 28 озёр, где ловилась рыба как для пополнения рациона

питания крестьян, так и для продажи. Подробные сведения о видах рыбы со-

держатся при описании города Новая Ладога, расположенного на левом бе-

регу Волхова вблизи устья этой реки, впадающей в Ладожское озеро: «Город

водами изобилен. В них водятся осетры, стерлядь, лососи, сиги, лещи, окуни,

плотва, сырти, судаки, щуки, корюха, лини и прочих мелких родов, которую по

изловлению отправляют в город Санкт-Петербург для продажи»30. В деревнях

и сёлах, расположенных на побережье Ладожского озера, рыболовство посто-

янно упоминается как одно из основных занятий крестьян. Рыбу ловили для

собственного или господского употребления, для довольствия архимандрита

с братией, а также отправляли на продажу в Санкт-Петербург, Новую Ладогу

и другие города. Масштабы промыслов в уезде косвенно подтверждают све-

дения о вязании сетей и мерёжи для рыбной ловли, которыми промышляло

местное население31.

В Камеральном экономическом примечании сохранились известия о том,

что в р. Волхов около города Старая Ладога ловились сиги, лещи, язи, нали-

мы, окуни, плотва, ерши; в речке Ладожке - щуки, окуни, плотва. Нередко

сведения о различных видах рыб имеются в описаниях озёр. Так, в озере Безы-

мянном ловили щуку, окуня, плотву, язей и ершей. При описании островов

и пожен с изрядными покосами, расположенных при Пашиной губе, названы

лососи, лини, лещи, язи, щуки, окуни, плотва, а в речке Козоваше - щуки,

окуни, плотва и ерши. На островах и пожнях при р. Паше описаны сиги, щуки,

окуни, плотва, ерши, в р. Ояти - сиги, лососи, окуни, щуки, плотва, ерши32.

В базу данных по Новоладожскому уезду вошли 2 474 упоминания различ-

ных видов рыбы на 564 (54%) из 1 059 дач уезда. Выяснилось, что наиболее ча-

сто в Камеральном экономическом примечании упоминаются щуки - 514 слу-

чаев (доля дач с их упоминанием составляет 91,5%), плотва - 509 упоминаний

(90,2%) и окуни - 503 упоминания (89,2%). Эти три вида рыбы встречались по-

всеместно - как в Ладожском озере, так и в крупных и мелких водоёмах. Вто-

рую группу составили налимы - 251 упоминание (44,5%) и ерши - 233 упоми-

нания (41,3%). Они имелись в крупных и мелких реках, озёрах Чёрном и Белом,

Углинском, Островском и др. В третью группу по распространённости вошли

лещи - 114 упоминаний (20,2% дач) и более ценные сиги - 104 упоминания

(18,4%). Сигов ловили в Ладожском озере, реках Волхове, Ояти, Паше и их

притоках. Следующую по количеству группу составили язи - 73 упоминания

(12,9%) и судаки - 38 упоминаний (6,7%). Остальные виды рыб упоминались

в Камеральном экономическом примечании гораздо реже. К их числу отно-

сятся как ценные промысловые, так и малоценные, в том числе мелкие виды.

Среди ценных рыб 23 раза названы лососи, водившиеся в Ладожском озере, ре-

ках Волхов, Ояти, Паше, речках Бабьей, Опольне, Котихе. В Ладожском озере

и Волхове 17 раз упоминались осетры и 15 раз - стерлядь. Гольцы, относящие-

ся к семейству лососёвых, девять раз упоминались в речке Липа. В Ладожском

озере, реках и озёрах Новоладожского уезда ловились также пескари - 22 упо-

минания (3,9% дач), голавли - 21 упоминание (3,7%), лини - 14 упоминаний

30

Там же, Петербургская губерния, Новоладожский уезд, д. 1154, л. 1 об.

31

Там же, л. 34, 36, 46 об., 51, 65, 78, 80, 81, 121 об., 178 об., 281.

32

Там же, л. 86, 145 об.-146, 220-223, 228, 229-229 об.

53

(2,5%), сырть - 10 упоминаний (1,8%). Один раз в ручье рядом с р. Марьинкой

упомянут сом, и один раз в Волхове рядом с Новой Ладогой - корюшка.

В Лугском уезде Санкт-Петербургской губ. во время Генерального меже-

вания были зафиксированы 10 рек, 126 речек и 35 озёр. «И сверх оного есть

множество озер с названием и без названия обширности от 2 верст до 2 000 са-

жень», - отмечали землемеры33. В Кратких экономических примечаниях к опи-

санию города Луги и Лугского уезда Санкт-Петербургской губ. содержатся толь-

ко сведения о рыбе, которая ловится в р. Луге вблизи города: лососи, щуки,

окуни, лещи, ерши, голавли, язи, плотва, уклейка34. Расширенную информа-

цию о рыбных ресурсах Лугского уезда представляют Полные экономические

примечания, где содержатся сведения о рыбе в реках, речках и озёрах вблизи

деревень и сёл: щуки, окуни, плотва, голавли, язи, налимы и ерши, вылавлива-

емые в Луге около деревни Ручей, «употребляются для жителей оной деревни».

В озере Прудок, расположенном при низком и болотистом месте, ловились

щуки, окуни, плотва и ерши, «кои употребляются для жителей, окружающих

оное озеро своими селениями, равно и означенных господ»35. В Полных эко-

номических примечаниях по уезду имеются сведения не только о вылове рыбы

для собственных нужд и для господ, но и на продажу36.

В базу данных по Лугскому уезду включены 4 634 записи о различных видах

рыбы, которая встречалась на 873 (61,1%) из 1 362 дач уезда с описанием при-

родной среды. Среди ценных рыб в Лугском уезде 60 раз (6,9%) упоминались

лососи и пять раз - гольцы. Среди самых распространённых рыб в уезде ока-

зались плотва, имевшаяся на 830 дачах (95,1% дач с рыбой), окуни (791 дача,

90,1%), и щуки (751 дача, 86%). Следующими по распространённости в реках

и речках Лугского уезда были налимы, зафиксированные на 623 дачах (71,4%).

Почти на половине дач (394 упоминания) встречались ерши, на каждой третьей

даче имелись пескари (334) и язи (298), на четверти дач - голавли (205), почти

на каждой десятой из них - лещи и уклейка (80). Остальные виды рыб пред-

ставлены жерехом (44 упоминания), вьюном (39), ельцами (32), линями (30)

и карасями (27). Среди редко упоминаемых оказались подусты, отмеченные на

четырёх дачах, снетки - на трёх, в одном случае названа беребра (мелкий лещ,

подлещик37).

Во время Генерального межевания в Валдайском уезде Новгородской губ.

землемеры насчитали 11 рек, 185 речек и 313 озёр38. Многие поселения находи-

лись на суходолах, и наличие рыболовного промысла у крестьян фиксируется

здесь в меньшей степени. В базу данных по Валдайскому уезду на основании

Полных экономических примечаний включены 329 упоминаний различных ви-

дов рыбы из описаний 65 (5%) из 1 571 дач уезда. В этом озёрном крае чаще

всего встречались окуни - 58 упоминаний (89,2% дач с рыбой), плотва или

плотица мелкая - 57 (87,7%) и щука - 49 (75,4%). Часто ловились ерши -

45 (69,2%), налимы - 38 (58,5%) и язи - 24 упоминания (36,9%). Почти на

каждой пятой даче с рыбой встречались лещи (14 упоминаний), густера (13),

снетки (12), на каждой седьмой - пескари (10). Дважды отмечены лини. Цен-

33

Там же, Петербургская губерния. Лугский уезд, д. 1150, л. 6 об.

34

Там же, д. 1144, л. 2.

35

Там же, д. 1145, л. 273, 580 об.

36

Там же, л. 11, 367 об., 416.

37

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. СПб.; М., 1880. С. 83.

38

РГАДА, ф. 1355, оп. 1, Новгородская губерния, Валдайский уезд, д. 864, л. 1-19.

54

ные виды рыб встречались в уезде редко. Только пять раз названы гольцы

и один раз - сёмга, обитавшая в ручье. В то же время в Валдайском уезде при

описании деревни Старое село зафиксированы пресноводные жемчужницы -

двустворчатые моллюски мителиды39.

В Боровичском узде Новгородской губ. во время межевания землемеры

насчитали 28 рек, 264 речки и 202 озера40. В Камеральном экономическом при-

мечании к Генеральному плану города и уезда сохранились описания 206 дач,

причём сведения о рыбе зафиксированы только на 49 из них (23,8%). В речке

Быстрице водились лососи и хариусы; в Велчей и Быстрице, а также в ручье

Тиновом крестьяне для собственного употребления ловили щук, плотву и оку-

ня. Эти сведения дополняют Краткие экономические примечания по Боро-

вичскому уезду. В большинстве озёр ловились щука, окуни, плотва, ерши, язи,

налимы, пескари, лещи. Однако виды рыбы в источнике называются не всегда,

часто указывается, что в озёрах водится рыба «разных родов»41. В Камераль-

ном экономическом примечании при описании Боровичей перечислена рыба

в р. Мсте: «щука, окуни, лещи и лососи, судак, стерляди и прочих мелких родов

для своего продовольствия и на продажу». В Кратких экономических примеча-

ниях упоминаются также язи и ерши42. В базу данных по Боровичскому уезду

внесены 258 упоминаний о различных видах рыбы на 79 из 3 223 дач (2,5%),

в том числе в 30 озёрах на территории уезда. Чаще всего встречались плотва -

55 упоминаний (69,6% дач, внесённых в базу данных), окунь - 45 (56,7%)

и щука - 36 (45,6%). На трети дач названы ерши и язи. На каждой пятой

даче имелись пескари (16 упоминаний), на каждой шестой - лещи (13), на

каждой седьмой - налимы (11). В р. Мсте и речках Велчья, Чаплинка, а также

в ручьях водились лососи, упомянутые 12 раз (15,2%). На дачах вблизи Мсты

четыре раза названа стерлядь (5,1%), в речках Каменке и Крупе - трижды голь-

цы (3,8%). Среди менее ценных, но редко встречающихся в Экономических

примечаниях видов рыб, в Боровичском уезде оказались шересперы (жерехи)

и голавли (зафиксированы в р. Мсте по три раза). И только один раз в озере

Сушанском упомянуты караси.

В Череповце и уезде по данным Камерального экономического примечания

к Генеральному плану насчитывалось 23 реки, 99 речек и 46 озёр43. Крестьяне

деревни Кабачиной ловили в р. Шексне стерлядей, щук, судаков, лещей, нали-

мов, окуней, плотву, «а временем бывают в ней небольшие осетры, которыми

по изловлению довольствуются оной деревни крестьяне сами, а стерлядь от-

правляют в продажу»44. В речке Ягорбе водились щуки, окуни, плотва «и про-

чих родов довольно»45. Ценные виды рыб встречались не везде. В небольших

речках, как правило, упоминались плотва, пескари, ерши, окуни, в озёрах -

щуки, окуни, караси. Сведения о видах рыб в Череповецком уезде зафиксиро-

ваны на 551 (56,1%) из 982 дач. В базу данных по уезду включены 3 163 упоми-

наний рыбы. Самыми распространёнными оказались плотва - 525 упоминаний

39

Там же, д. 862, л. 49.

40

Там же, Новгородская губерния, Боровичский уезд, д. 860, л. 1-17.

41

Там же, д. 858, л. 16, 38; д. 857, л. 1, 57, 72, 74, 79 об., 80 об., 83 об. 165 об., 169 об., 170,

172, 184, 229, 231 об., 240, 250, 251, 277, 283.

42

Там же, д. 857, л. 1 об.; д. 858, л. 3.

43

Там же, Новгородская губерния, Череповецкий уезд, д. 882, л. 1.

44

Там же, л. 18.

45

Там же, д. 879, л. 2.

55

(95,3% дач), щуки - 501 (90,9%), окуни - 497 (90,2%), пескари - 359 (65,2%).

Во вторую группу по степени распространённости вошли ерши - 259 (47%)

и налимы - 225 упоминаний (40,8%). Почти на каждой третьей даче уезда

встречались язи (161 упоминание), на каждой четвёртой - голавли (148), почти

на каждой пятой - судаки (107). Большое обилие рыбы отмечалось в круп-

ных реках, где водились и ценные её виды. Так, в Шексне и Мологе имелись

стерлядь - 65 (11,8% дач) и осетры - 27 упоминаний (4,9%). В Суде, Шекс-

не и Мологе встречалась относящаяся к семейству лососёвых белорыбица -

39 упоминаний (7,1%). В Шексне и мелких реках водились гольцы - 64 упоми-

нания (11,6%), в Мологе и Шексне - сомы (26), в озёрах - в основном караси

(15 упоминаний).

В Экономических примечаниях по другим уездам Санкт-Петербургской

и Новгородской губерний сведений о рыбе представлено гораздо меньше.

В Новгородском уезде Новгородской губ. в конце XVIII в. землемеры насчи-

тали 22 реки, 42 речки и 21 озеро46. В Кратком экономическом примечании

к описанию Новгорода и его уезда, несмотря на расположение поселений

около водоёмов, видовой состав рыбы не указывается. Рыба не названа даже

в описании дач с деревнями, расположенными на побережье озера Ильмень,

жители которых промышляли рыболовством47. Лишь при описании Новгорода

есть об этом сведения: «Жители города водою довольствуются из реки Волхова,

и оная по употреблению людям и скоту здорова. Река Волхов против оного

города в самое жаркое время бывает на пять, а шириною на сто на двадцать

сажень. В оной ловится рыба щуки, язи, шерешперы, ерши, налимы, окуни,

судаки, плотва, пескари, которая употребляется для городового обывательского

обиходу и на продажу»48.

При описании Белозерского уезда Новгородской губ., в котором имелось

32 реки, 103 речки и 169 озёр, в Кратких экономических замечаниях приведе-

ны только сведения о рыбе в Белом озере в районе Белозерска. Здесь названы

стерлядь, язи, щуки, окуни, плотва, а также отмечено, что и «прочих родов

довольно»49. Краткие экономические примечания не предоставляют сведений

о видах рыб и в водоёмах Кирилловского уезда Новгородской губ. В то же

время при Генеральном межевании здесь было насчитано 11 рек, 30 речек

и 11 озёр. Только при озёрах Сиверском, Долгом, Лунском и по обе стороны

речки Копани вблизи г. Кириллова отмечается, что «водами тот город изобилен

и вода здорова. В озерах ловится рыба щуки, окуни, плотва, язи, лещи, ерши

и других родов довольно»50.

На основании Кратких экономических примечаний, описывающих Старо-

русский уезд Новгородской губ., можно узнать состав рыбы в реках Полисти,

Порусье и Перерытице, на берегах которых расположен город Старая Русса.

Здесь в конце XVIII - начале XIX в. водились сомы, голавли, язи, щуки, суда-

ки, плотва, налимы, ерши, пескари51. При описании города Крестцы в Крес-

тецком уезде Новгородской губ. перечисляются водившиеся в р. Холове щуки,

окуни, плотва. Хотя в целом в уезде землемеры насчитали 16 рек, 151 речку

46

Там же, Новгородская губерния, Новгородский уезд, д. 872, л. 3.

47

Там же, д. 870, л. 40.

48

Там же, л. 22.

49

Там же, Новгородская губерния, Белозерский уезд, д. 856, л. 1-15; д. 854, л. 1 об.

50

Там же, Новгородская губерния, Кирилловский уезд, д. 867, л. 1; д. 865, л. 15-15 об.

51

Там же, Новгородская губерния, Старорусский уезд, д. 873, л. 12.

56

и 78 озёр, в Кратких экономических примечаниях по отдельным дачам опи-

сание видов рыбы не встречается52. Из Кратких экономических примечаний

Тихвинского уезда можно извлечь сведения о рыбе в р. Тихвинке, разделяющей

Тихвин на две части. Это щуки, окуни, лещи, язи, плотва, пескари, которые

«употребляются для городского обывательского обиходу»53.

Несмотря на неравнозначные по информативности сведения, Камераль-

ные и Полные экономические примечания позволяют определить наиболее

распространённые виды рыб в реках и озёрах различных уездов, а вместе со

сведениями Кратких экономических примечаний предоставляют возможность

выявить наличие или отсутствие в регионе определённых видов, имевших про-

мысловое значение в предыдущие столетия и сокративших численность и ареал

обитания в наше время.

Ценные виды красной рыбы, входящие в семейство осетровых, на террито-

рии Северо-Запада России в конце XVIII - начале XIX в. были представлены

атлантическим осетром (17 упоминаний в Ладожском озере и р. Волхов), рус-

ским осетром (27 - в Шексне и Мологе) и стерлядью (85 - в Ладожском озере,

Волхове, Мсте, Шексне, Мологе, Белом озере). Семейство лососёвых включа-

ло в себя атлантического лосося, или сёмгу. В Экономических примечаниях

по различным уездам лосось упоминается 96 раз, причём 60 раз - в Лугском

уезде (54 - в р. Луге). Он водился также в Ладожском озере, реках Волхове,

Ояти, Паше, речках Бабьей, Ополне, Котихе, Велчье, Чаплинке. К семейству

лососёвых относится также голец (палия), долгое время считавшийся наибо-

лее многочисленной ценной промысловой рыбой на Северо-Западе России.

В представленной выборке гольцы названы 86 раз (в озёрах Холмском и Оло-

нецком, реках Шексне, Мологе, Луге, Липе, Березае, Каменке, Крупе, Кардеге,

Чашковке, Кисме, Нелазе). Представителями семейства лососёвых являются

и выделенные в отдельное подсемейство хариусы.

К семейству сиговых относится волховский сиг. Издревле на Северо-Западе

России он считался ценным промысловым видом. Однако доля сигов в целом

по региону в конце XVIII - начале XIX в. зафиксирована небольшая - всего

1,7%. Они упоминались 104 раза только в Новоладожском уезде - в Ладожском

озере, реках Волхове, Паше и Ояти, речках Чагоде, Тигоде, Кусенке, Кумби-

те, Рыбежье, Сясновой, Котихе, Бабьей, Ополне. На Северо-Западе в конце

XVIII - начале XIX в. отмечен ещё один предмет ценного промысла - бело-

рыбица, поднимавшаяся из Волги по Шексне в Белое озеро. Эта крупная про-

ходная рыба относится к группе сиговых из отряда лососёвых. После осетровых

она считалась наиболее ценной. Все 39 упоминаний белорыбицы относятся

к Шексне, Мологе и Суде с притоками.

При анализе видового состава рыб выясняется, что самыми распростра-

нёнными в реках и озёрах Северо-Запада России в конце XVIII - начале XIX в.

были представители семейства карповых: плотва, пескари, язи, лещи, голавли,

караси, сырь или рыбец, густера, лини, жерехи, уклейка. Доля этих рыб состав-

ляет в базе данных 39,5%. В достаточно большом количестве присутствовало

семейство окунёвых: ерши, судаки и окуни, доля которых достигала 27,7%.

Следом шли представители семейства щуковых - щука обыкновенная (17,1%)

и тресковых - налим обыкновенный (10,6%).

52

Там же, Новгородская губерния, Крестецкий уезд, д. 868, л. 15; д. 869.

53

Там же, Новгородская губерния, Тихвинский уезд, д. 874, л. 2.

57

Доля рыб, принадлежащих к другим семействам, оказалась заметно

скромнее. Причём, если малое количество сомов, выделенных в семейство со-

мовых, связано с их небольшим промыслом, то упоминание только в 16 слу-

чаях корюшки или снетков (семейство корюшковых) можно объяснить только

тем, что эта небольшая и распространённая рыба скрывалась в Экономических

примечаниях под записями «и прочего рода рыбы довольное число». Корюшка

и сейчас является объектом промышленного рыболовства на Северо-Западе

России.

Многие ценные виды рыб, являвшиеся конце XVIII - начале XIX в. объ-

ектами промысла, в наши дни уже не встречаются либо находятся под угрозой

исчезновения. В водах Северо-Запада больше не водится атлантический осётр.

Он отнесён к вероятно исчезнувшим в России видам, находящимся также под

угрозой полного исчезновения на Севере и Востоке Европы. Ранее его ловили

в Ладожском озере, он заходил на нерест в Волхов. Однако интенсивный про-

мысел, вплоть до 1960-х гг., привёл к резкому уменьшению его численности.

Значительно сократился и ареал обитания русского осетра, поднимавшегося

до строительства Рыбинского водохранилища для нереста в многочисленные

притоки Волги, в том числе Шексну и Мологу. В Ладожском озере перестала

водиться стерлядь, и в целом в России находящаяся под угрозой исчезновения.

Промысловое значение она имела вплоть до 1970-х гг. На грани исчезнове-

ния находится белорыбица, ранее широко распространённая в бассейне Волги.

В критическом состоянии популяции и многих других рыб: атлантического

лосося, волховского сига, ручьёвой форели (кумжи), европейского хариуса. До-

статочно низкими считаются промысловые запасы гольца54.

Сравнительный анализ данных Экономических примечаний к Генераль-

ному межеванию со сведениями источников эпохи Средневековья позволил

установить, что промысловое значение отдельных видов рыб на Северо-Западе

России с течением веков уменьшалось. Особенно это касалось рыб ценных

видов, в том числе осетра и волховского сига, что, однако, не означает, что

такая рыба была широко распространена на Северо-Западе в конце XVIII -

начале XIX в. Доля ценных видов по всему региону в то время составляла все-

го 4,2%. В большинстве случаев на Северо-Западе России отмечалось обилие

менее ценной промысловой и мелкой рыбы. Причём более половины записей

(52,7%) приходится на плотву, щуку и окуня. Достаточно распространёнными

были также налимы, ерши, пескари и язи. Представители именно этой кате-

гории существенно пополняли пищевой рацион и служили подспорьем для

крестьянских семейств. Наличие большого количества малоценной и мелкой

рыбы свидетельствует об имевшихся в регионе пищевых ресурсах, позволяю-

щих перекрыть недостаток зерновых в голодные и неурожайные годы.

54

(дата обращения: 25.04.2018)); Красная книга Новгородской области. СПб., 2015. С. 77-85; Атлас прес-

новодных рыб России: В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 38-39; Китаев С.П., Ильмаст Н.В., Михайленко В.Г.

Кумжи, радужная форель, гольцы и перспективы их использования в озёрах Северо-Запада России.

Петрозаводск, 2005. С. 46-47.

58