На взлёте отечественной космонавтики

Первый набор в космонавты:

от идеи к воплощению

Виктория Батченко

The first selection for cosmonauts:

from idea to implementation

Victoria Batchenko

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

DOI: 10.31857/S2949124X2301011X, EDN: PPEAKB

Полёт первого человека в космическое пространство стал одним из зна-

ковых событий XX в. Этот успех заметно упрочил позиции Советского Союза

на международной арене. Имя первого космонавта - Ю.А. Гагарина - стало

известно почти каждому жителю планеты, прославились и многие участники

первого, «гагаринского» отряда космонавтов. О первопроходцах космоса со-

временники знали всё, что допускала цензура - трудности детства и юности,

пришедшихся на годы войны, мечты о небе и карьере лётчика, нелёгкий путь

в космонавты. Однако на сегодняшний день освещение истории формирова-

ния отряда через героические рассказы о ком-то из «двадцатки» явно устарело.

Более актуальным представляется изучение эволюции самой идеи пилотируе-

мого полёта человека в космос в годы, когда техника, наконец, могла его туда

доставить и, главное, вернуть живым обратно. Большой интерес представляет

то, как формировалась и по каким принципам работала система отбора в кос-

монавты. Наконец, «за кадром» долгое время оставались личности не прошед-

ших в отряд и отказавшихся от отбора претендентов, причины таких решений,

их последствия и связанные с этим драмы.

Настоящее исследование проведено на основе корпуса опубликованных

и неопубликованных источников. Необходимо отметить, что, несмотря на ак-

тивное рассекречивание архивных материалов, связанных с космонавтикой, до

сих пор учёные имеют свободный доступ не ко всем из них. Основной массив

хранится в Российском государственном архиве научно-технической докумен-

тации (далее - РГАНТД, бывший Центр космической документации). Для вос-

становления истории отбора в первый отряд космонавтов интерес представ-

ляют собрания организаций, принимавших непосредственное участие в этом

процессе: ф. 14 «Государственный научно-исследовательский испытательный

институт авиационной и космической медицины (ГНИИИАиКМ)» и ф. 15

«Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь МО РФ

(ЦНИАГ)». Но если отчёты Института авиамедицины открыты, то фонд авиа-

госпиталя представлен лишь двумя небольшими описями. Охваченные ими

дела содержат списки «историй болезни» кандидатов в космонавты и космо-

навтов в периоды прохождения обследований и доступны только для служеб-

ного пользования.

© 2023 г. В.С. Батченко

158

В определённой степени лакуны заполняют сборники документов, осно-

ву которых составили материалы Архива Президента РФ и РГАНТД1. В них

освещена история принятия ключевых правительственных актов, в том числе

давших старт отбору в космонавты, а также представлены мемуары участников

отборочной комиссии, в основном авиационных врачей. Эти воспоминания

играют исключительную роль, придавая эмоциональный окрас сведениям из

научных отчётов2. Отдельные мемуары опубликованы в виде книг3. Допол-

нительное значение имеют специальные публикации Исторического бюро

Национального управления по аэронавтике и исследованию космического

пространства США (НАСА), например, результаты многолетнего проекта по

сбору воспоминаний деятелей космонавтики4. Однако, как и всегда при работе

с источниками личного происхождения, стоит помнить об их субъективности,

необходимости постоянной перепроверки сообщаемых в них сведений5.

В литературе укоренилось представление, что в конце 1950-х гг. полёт че-

ловека в космос считался не более чем фантастикой. Однако это верно лишь

в отношении широких масс населения. В органах власти и научном сообществе

ситуация виделась иначе. Ещё 30 декабря 1949 г. вышло секретное постановле-

ние Совета министров СССР «О дальнейшем развитии работ по исследованию

верхних слоёв атмосферы». Согласно ему в 1950-1951 гг. предусматривались

подготовка и проведение серии запусков первой советской ракеты Р-1, со-

провождаемых геофизическими и медико-биологическими исследованиями6.

Предполагалось изучить свойства атмосферы на высотах от 100 км и их влия-

ние на живые организмы, после чего ответить на вопрос, способен ли человек

жить и работать в космосе. Группа военных врачей Института авиамедицины

занялась изучением влияния космических факторов на животных, в первую

очередь собак. В 1953 г. по распоряжению главнокомандующего ВВС СССР

в Институте сформировали отдел испытателей «из солдат и сержантов срочной

службы, отобранных из авиационных частей и школ младших авиационных

специалистов»7 для изучения возможностей человеческого организма. В кон-

1

Советская космическая инициатива в государственных документах. 1946-1964 гг. / Под

ред. Ю.М. Батурина. М., 2008; Человек. Корабль. Космос. Сборник документов к 50-летию полёта

в космос Ю.А. Гагарина. М., 2011; Первый пилотируемый полёт. Российская космонавтика в ар-

хивных документах / Под ред. В.А. Давыдова. Кн. 1. М., 2011; Советский космос. Специальное

издание к 50-летию полёта Юрия Гагарина. М., 2011.

2

Воспоминания доктора медицинских наук Н.Н. Гуровского об отборе первых кандидатов

в космонавты и о создании ЦПК, 19 апреля 1985 г., Москва / Человек. Корабль. Космос… С. 126-

129; Письмо полковника медицинской службы П.В. Буянова журналисту Я.К. Голованову о про-

ведении отбора лётчиков ВВС ВМФ в первый отряд космонавтов в июне-июле 1959 г. (19 июня

1986 г., Москва) / Человек. Корабль. Космос… С. 134-136; и др.

3

Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космонавтики. СПб., 2011; Яздовский В.И.

На тропах Вселенной. Вклад космической биологии и медицины в освоение космического про-

странства. М., 1996.

4

Gerovitch S. Voices of the Soviet space program: cosmonauts, soldiers, and engineers who took

oralhistory/ohcatalog.htm).

5

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под общ.

ред. А.К. Соколова. М., 2004. С. 279.

6

Советская космическая инициатива в государственных документах… С. 37.

7

Канунова Л.Н. Первопроходцы неизвестности или забытые герои: подвиг первых испыта-

телей советской ракетно-космической техники (1953-1963) // Материалы 57-х научных чтений,

посвящённых разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Калуга, 2022.

С. 172.

159

структорских бюро (главным образом ОКБ-1) началась разработка соответству-

ющего оборудования: герметической кабины и аппаратуры, систем спасения

и поиска, обеспечения полёта и проч.

В марте 1956 г. руководство Института получило указание начальника

отдела проектирования ОКБ-1 М.К. Тихонравова и главного конструктора

С.П. Королёва о начале отбора врачей для полёта в верхние слои атмосферы на

геофизической ракете8. Вместо вертикального подъёма ракеты с человеком на

борту и его последующим катапультированием предполагался полёт по субор-

битальной (наклонной) траектории9. Эти планы подтверждаются внутренними

документами ОКБ-1, согласно которым в конце 1956 г. планировались экспе-

рименты по конструированию «средств обеспечения жизни человека в усло-

виях орбиты» и аппарата для спуска с помощью ракет Р-5А10, созданных на

базе ракеты Р-5М для изучения верхних слоёв атмосферы (500 км от Земли).

Иными словами, планировался суборбитальный полёта человека в космиче-

ское пространство, и можно только представить, какой международный эффект

он произвёл бы в случае успеха. Следует помнить, что научный мир готовился

к Международному геофизическому году (1957-1958), апогеем которого пред-

ставлялся запуск искусственного спутника Земли. «Баллистический прыжок»

человека в космос за год до начала МГГ обозначил бы неоспоримое лидерство

СССР в освоении космического пространства.

Заявления на участие в эксперименте подали учёные, занятые исследова-

ниями космических факторов: А.В. Покровский, А.М. Генин, Е.М. Юганов,

А.Д. Серяпин, И.И. Касьян и др. Но планы конструкторов скорректировали

успешные испытания в августе 1957 г. двухступенчатой межконтинентальной

баллистической ракеты Р-7. Если ранее планировался «прыжок», во время ко-

торого длительность невесомости «составляла от 5 до 10 минут, и это не решало

основную проблему полёта человека в космос»11, то теперь более привлекатель-

ным, в том числе для науки, представлялся орбитальный полёт на корабле--

спутнике. Воплощению задумки препятствовала невесомость: её длительность

в одновитковом полёте составила бы полтора часа, к тому же наука не имела

представления о её влиянии на организм человека12.

Успешный запуск первых спутников в 1957-1958 гг. убедительно дока-

зал необходимость продолжения работ. После полёта собаки Лайки (ноябрь

1957 г.) для решения вопроса о том, каким должен быть первый полёт человека

в космос, в ОКБ-1 создали две группы: «одна должна была проработать бал-

листический полёт, другая - орбитальный» (февраль 1958 г.). 20 апреля 1958 г.

на заседании Междуведомственной комиссии для координации работ по ис-

следованию верхних слоёв атмосферы при президенте АН СССР под предсе-

дательством академиков А.А. Благонравова и Л.И. Седова после длительных

обсуждений было принято решение о целесообразности орбитального полёта13.

К тому времени учёные уже имели налаженную систему спасения живых су-

ществ из суборбитальных полётов. Однако разработка и проверка надёжности

8

Burgess C., Hall R. The first Soviet cosmonaut team. Their lives, legacy, and historical impact.

Chichester, 2009. P. 13; Касьян И.И. Первые шаги в космос. М., 1985. С. 27.

9

Афанасьев И.Б. Золотой век космонавтики: мечты и реальность. М., 2015. С. 11.

10

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 82-84.

11

Цит. по: Касьян И.И. Первые шаги в космос. С. 27.

12

История развития отечественной пилотируемой космонавтики. М., 2015. С. 34.

13

Там же. С. 34-35.

160

спускаемого аппарата, обеспечение тепловой защиты и снижения воздействия

перегрузок при спуске оставались делом нескольких лет: «Королёв оценивал

начало пилотируемых полётов в СССР 1963-1964 годом»14.

Тем временем 20 июня Совет национальной безопасности США утвердил

стратегию космической политики страны, выделив пилотируемые полёты в от-

дельное направление деятельности15. Советскому Союзу это грозило потерей

позиций в освоении космического пространства. Для начала отбора и подго-

товки кандидатов на осуществление полётов требовалось не только одобрение

органов власти, но и существенное увеличение материальных ресурсов и штата

НИИИАМ - единственной на тот момент организации, проводившей иссле-

дования в области космической медицины. 28 июня начальник 8-го отдела

Института, руководитель медико-биологических работ на ракетах и спутниках

В.И. Яздовский, заручившись поддержкой президента Академии медицинских

наук (АМН) СССР А.Н. Бакулева, академика-секретаря Академии В.В. Пари-

на и директора Института нормальной и патологической физиологии АМН

В.Н. Черниговского, подал на имя председателя Совета министров СССР

Н.С. Хрущёва записку с предложениями по ускорению медико-биологических

работ для подготовки полёта в космос16. До сих пор таковые проводил лишь

небольшой отдел НИИИАМ, однако удержание первенства страны требовало

создания специализированного Института медицинских проблем космических

полётов при научной поддержке АН и АМН СССР. Подобную же записку

в сентябре подала в ЦК КПСС и АН СССР группа учёных того же отдела Ин-

ститута - старших научных сотрудников О.Г. Газенко и А.М. Генина и млад-

шего научного сотрудника А.А. Гюрджиана17. Для осуществления полётов тре-

бовались новые исследования влияния космических факторов - теперь уже не

только на животных, но и на человека, расширенные материальные ресурсы,

новые лаборатории, увеличение штата сотрудников.

Чтобы поддержать внимание «верхов» к идее космических полётов, ей при-

давали военный окрас. Предполагалось использование космического простран-

ства в ходе возможной в будущем войны, в свете чего планировалось приспо-

собить межконтинентальные ракеты к пилотированию их человеком и создать

систему подготовки пилотов к подобным полётам. Будущий корабль-спутник

даже называли «спутником-разведчиком с человеком на борту». Яркие приме-

ры маневрирования учёных - подробные предложения о разработке спутника,

направленные в сентябре 1958 г. в Государственный комитет СМ СССР по

оборонной технике за подписью Королёва18 и другие проекты такого рода, по-

ступившие в ЦК КПСС19.

В конце года США приступили к отбору кандидатов в астронавты: 7 октя-

бря НАСА официально объявило о начале подготовки пилотируемого полёта по

проекту «Mercury», а в декабре президент Д. Эйзенхауер «распорядился, чтобы

для первого этапа подготовки астронавтов отбирали только военных лётчиков--

14

Цит. по: Вклад Академии наук в освоение Космоса / Гл. ред. А.М. Сергеев, В.Г. Бондур.

М., 2021. С. 143.

15

Там же.

16

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 99-104.

17

Там же. С. 113-117.

18

Там же. С. 110.

19

Там же. С. 122-125.

161

испытателей»20. В начале 1959 г. отборочная комиссия приступила к изучению

личных дел кандидатов.

В СССР 5 января того же года вышло секретное постановление ЦК КПСС

и Совета министров СССР № 22-10 «Об усилении научно-исследовательских

работ в области медико-биологического обеспечения космических полётов»21,

с которого принято вести историю первого отряда космонавтов. Обеспечение

полётов объявлялось «важнейшей задачей Министерства обороны СССР, Ака-

демии наук СССР и Академии медицинских наук СССР»22. Институт авиа-

медицины преобразовали в Государственный НИИ авиационной и космиче-

ской медицины с увеличением штата на 100 человек и созданием необходимой

материально-технической базы.

Следом, предположительно 14 января23, в АН СССР состоялось совещание

под председательством академика-секретаря Отделения математики, «теорети-

ка космонавтики» М.В. Келдыша24, «на котором подробно обсуждался вопрос

о полёте в космос человека, вплоть до того, из кого выбирать будущих кан-

дидатов в космонавты»25. На нём «собрались видные учёные, представители

различных министерств и ведомств»26. Приняв за основу, что отбор следует

проводить среди лётчиков истребительной авиации, участники совещания при-

шли к выводу, что разработку принципов отбора и план действий необходимо

поручить авиационным врачам27.

22 мая последовало ещё одно секретное постановление ЦК и правительства

СССР - «Об объекте “Восток”», которое объявило создание разведывательных

кораблей-спутников «неотложной оборонной задачей»28. При содействии Кел-

дыша и председателя Государственного комитета СМ СССР по оборонной тех-

нике К.Н. Руднева Королёву удалось добиться, чтобы это решение поставило

также задачу разработки спутников, «предназначенных для полёта человека»29.

Учёных обязали заняться изучением влияния факторов космического полёта на

организм, проектированием и строительством оборудования, способного обе-

спечить такой полёт, разработкой принципов отбора «членов экипажа к полё-

ту»30. На последнем пункте я остановлюсь подробнее.

В научно-исследовательской работе приняли участие преимущественно

специалисты ГНИИИАиКМ и ЦВНИАГ. Руководителями темы стали, соот-

ветственно, Яздовский и М.Д. Вядро31. На вооружение взяли опыт работы Цен-

тральной врачебно-лётной комиссии Минобороны СССР, созданной в начале

20

Спарроу Д. История космических полётов. Люди, события, триумфы, катастрофы / Пер.

с англ. Ю.О. Соколова. М., 2010. С. 66, 68; Брэнсон Р. Достичь небес: аэронавты, люди-птицы

и космические старты / Пер. с англ. Н. Лисовой. М., 2017. С. 231.

21

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 120-121; Советский космос… С. 115-116.

22

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 120.

23

По воспоминаниям Е.А. Карпова (См.: Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: «Поехали!».

Документальная композиция. М., 1987. С. 51).

24

Штрихи к портрету отечественной космонавтики. Сборник документов / Сост. Т.А. Голов-

кина. М., 2018. С. 204.

25

Цит. по: Вклад Академии наук в освоение Космоса. С. 145.

26

Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: «Поехали!». С. 51.

27

Там же. С. 53.

28

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 126; Советский космос… С. 123-125.

29

Черток Б.Е. Ракеты и люди. Горячие дни Холодной войны. М., 2018. С. 28.

30

Первый пилотируемый полёт… Кн. 1. С. 120.

31

РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20; Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космонав-

тики. С. 30.

162

1950-х гг., в частности, проведение ею экспертиз по проверке годности лёт-

чиков к выполнению профессиональных обязанностей. Также использовался

опыт американцев, приступивших к отбору немногим ранее. Этому поспособ-

ствовал III Всемирный конгресс по авиационной и космической медицине,

прошедший в Риме в сентябре 1959 г. Свежие несекретные данные об успехах

и ошибках коллег-соперников позволили скорректировать отдельные аспекты

работы32. Как вспоминал сотрудник ЦВНИАГ И.И. Брянов, «американцы тогда

много писали о том, какие медицинские требования должны быть предъявлены

при отборе, какая земная профессия наиболее подходящая для кандидата на

полёт»33, и по ряду близких моментов подходили именно лётчики-истребители.

Это объяснялось схожестью факторов полёта в кабине самолёта-истребителя

и на борту космического корабля - влияние вибраций, шумов, перегрузок,

ускорений, высотных факторов и др.

Для координации действий военных врачей к лету 1959 г. составили «Ин-

струкцию для членов врачебных комиссий по отбору кандидатов в космонавты

в воинских частях» (утверждена заместителем главнокомандующего ВВС по

боевой подготовке генералом-полковником авиации Ф.А. Агальцовым). Раз-

работка принципов отбора осуществлялась на основе данных авиационной

медицины и с привлечением последних достижений психологии. Инструк-

ция зафиксировала антропометрические требования к будущим космонавтам:

«физически здоровые лётчики в возрасте не старше 35 лет, ростом в преде-

лах 165-175 см и весом не более 75 кг»34 (они диктовались размерами каби-

ны корабля-спутника). Кроме того учитывались личностные характеристики:

лётные навыки, поведение в сложных или аварийных ситуациях, моральная

и психологическая устойчивость, общественно-политическая сознательность.

Претенденты проходили тщательное медицинское обследование.

Приказом главкома ВВС от 13 августа 1959 г. медкомиссия начала от-

бор в лётных частях страны35. В список вошли истребительные дивизии 26-й,

48-й, 57-й, 69-й, 76-й воздушных армий, 30-й воздушной армии Московского

военного округа, а также Военно-воздушная академия им. А.Ф. Можайско-

го, Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского и Научно--

испытательный институт ВВС. Одновременно такой же отбор производился

в истребительных авиационных полках ПВО и военно-морских сил. Члены

комиссии работали в парах - «комиссионных группах»36 - и разрабатывали

планы действий в воинских частях. Результаты опросов и бесед, работы с до-

кументацией заносились в специальные журналы. На начальном этапе, попав

в часть, члены комиссии работали с личными делами кандидатов, обращая

внимание не только на здоровье, но и на автобиографии, лётные происшествия

(их количество и в каком качестве в них выступал тот или иной лётчик, как

вышел из ситуации), мнение политработников части и прочие моменты. Безус-

ловно, в отборе принимали участие работники органов госбезопасности, о чём

едва уловимо вспоминают ветераны событий. Однако в связи с ограниченно-

стью ввода в научный оборот документов о деятельности органов КГБ оценка

степени участия его сотрудников - дело будущего.

32

РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 8-16, 152-153.

33

Человек. Корабль. Космос… С. 142.

34

Там же. С. 132-134.

35

Там же. С. 137.

36

Там же. С. 134.

163

Воспоминания членов комиссии позволяют выделить некоторые особен-

ности их работы. Так, кардинально различался подход к возможности обду-

мывания лётчиком своего решения. К примеру, группа подполковников ме-

дицинской службы П.В. Буянова и А.П. Пчёлкина, производившая отбор

в истребительных частях ВВС Северного, Черноморского и Балтийского фло-

тов, получив согласие лётчика работать на новой технике, давала ему возмож-

ность «обговорить предложение с супругой, домашними, подумать и дать ответ

на следующий день»37. Группа же руководителя отдела отбора и подготовки

космонавтов ГНИИИАиКМ Н.Н. Гуровского затягивать с ответом не позволя-

ла. На вопрос: «можно ли посоветоваться с супругой, можно ли подумать, дать

ответ на следующий день?» разрешалось лишь «походить по коридору»38 в оди-

ночных раздумьях. Таким образом, хотя инструкция обязывала врачей придер-

живаться принципа добровольности принятия кандидатом ключевого решения,

на деле всё решалось субъективно. Но всё же право выбора у лётчиков остава-

лось всегда, начиная с отбора в воинских частях и заканчивая тренировками

в составе первого отряда слушателей-космонавтов (см. ниже).

Главную роль при первичном отборе играли профессиональная подготовка

и личностные характеристики. Большинство кандидатов являлись лётчиками--

истребителями третьего класса, т.е. находились лишь в начале своей карьеры.

К примеру, Ю.А. Гагарин на момент зачисления в отряд космонавтов имел

суммарный налёт на истребителях 265 часов39, В.Ф. Быковский - 26040, Г.С. Ти-

тов - 27041, В.В. Бондаренко - 28842, Г.Г. Нелюбов - 26843. Несколько более

опытными являлись П.Р. Попович (350)44, А.Г. Николаев (357)45 и П.И. Беляев

(более 500)46. В то же время в историографии часто встречается утверждение,

что в первый отряд космонавтов попали только первоклассные лётчики. Они

действительно отличались моральной устойчивостью, хорошим здоровьем,

минимальным количеством или отсутствием лётных происшествий, но, как

видим, опытом похвастаться могли далеко не все. Это подтверждают и вос-

поминания первого начальника Центра подготовки космонавтов, а немногим

ранее - руководителя первого отбора Е.А. Карпова: «Отбор будущих команди-

ров лётных экипажей надо было производить из числа совсем юных лётчиков…

Насколько они были юные, показывает то, что когда пришли в 1-й отряд эти

лётчики - Гагарин, Титов, их сверстники, - то они имели по 230-240 часов

полёта… это только начинающий летать лётчик»47.

Известно, что к первым американским астронавтам предъявлялись значи-

тельно более высокие требования, чем к советским. Кандидаты должны были

не просто иметь высшее образование, но обладать степенями не ниже бакалав-

37

Там же. С. 135.

38

Там же. С. 127.

39

Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия». Т. 24 «Космонавты мира» /

Под ред. А.И. Мелуа. СПб., 2016. С. 161; Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космо-

навтики. С. 79.

40

Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космонавтики. С. 78.

41

Там же. С. 80.

42

Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия». Т. 24. С. 93.

43

Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космонавтики. С. 81.

44

Там же. С. 80.

45

Там же. С. 81.

46

Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия». Т. 24. С. 71.

47

Человек. Корабль. Космос… С. 176.

164

ра в области инженерии, технических или физических наук, многолетним про-

фессиональным опытом, квалификацией пилота-испытателя и общим налётом

в небе не менее 1,5 тыс. часов48. Карпов объяснял такую разницу в требованиях

тем, что американская ракета-носитель «Redstone» могла вывести на орбиту

груз весом до 2 т, в связи с чем на пилота возлагалась бóльшая ответствен-

ность по ручному управлению. Также астронавтов планировалось привлекать

«к разработке и отработке оборудования для будущего пилотируемого косми-

ческого объекта»49. В свою очередь советская Р-7 «вынесла вместе с Гагариным

на орбиту искусственного спутника корабль весом 5 725 кг»50, что позволило

максимально автоматизировать управление, сняв нагрузку с пилота. В общем,

сказались традиционные для космонавтики дебаты «о разделении функций

между человеком и машиной и роли космонавтов в управлении космическими

аппаратами»51.

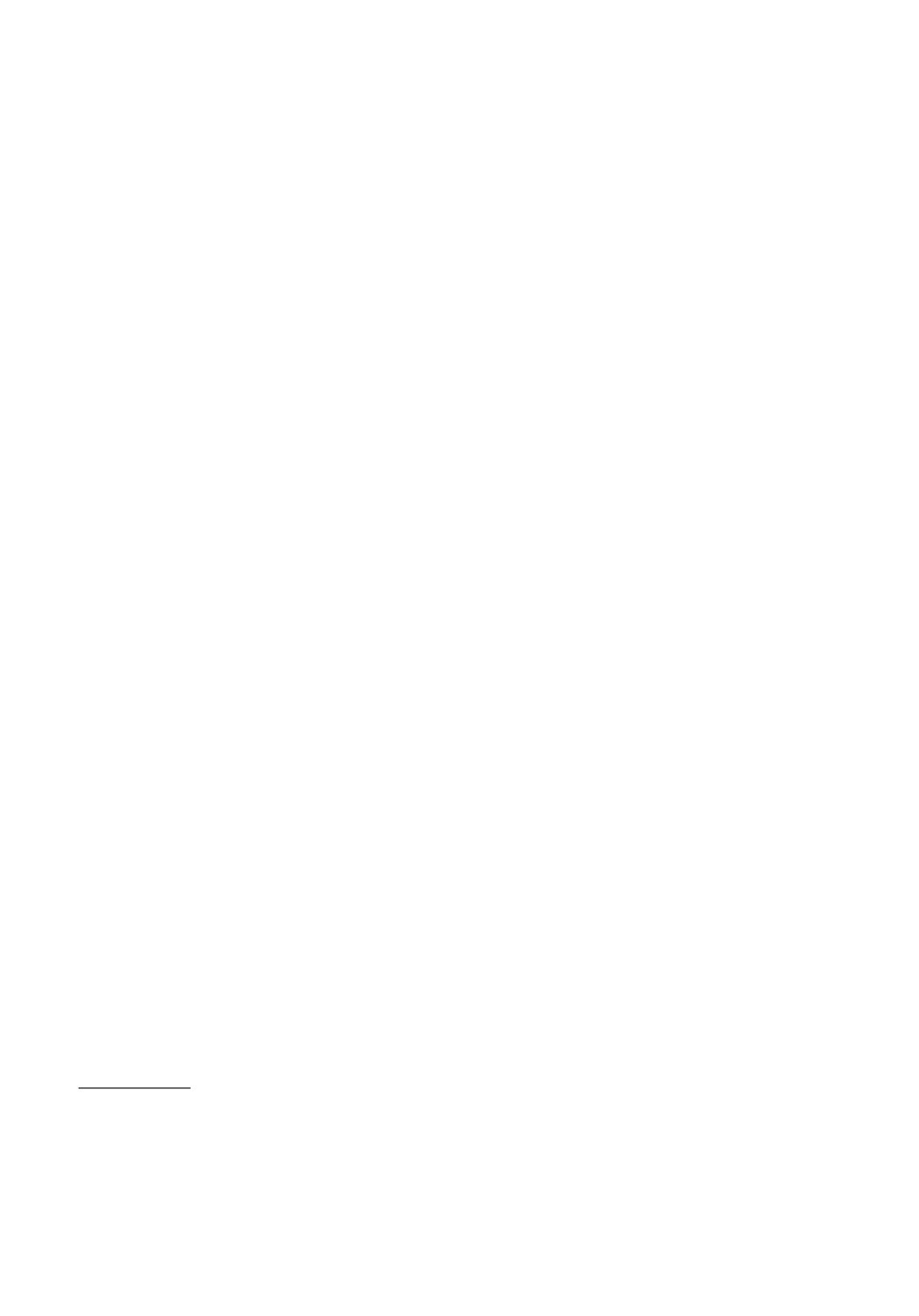

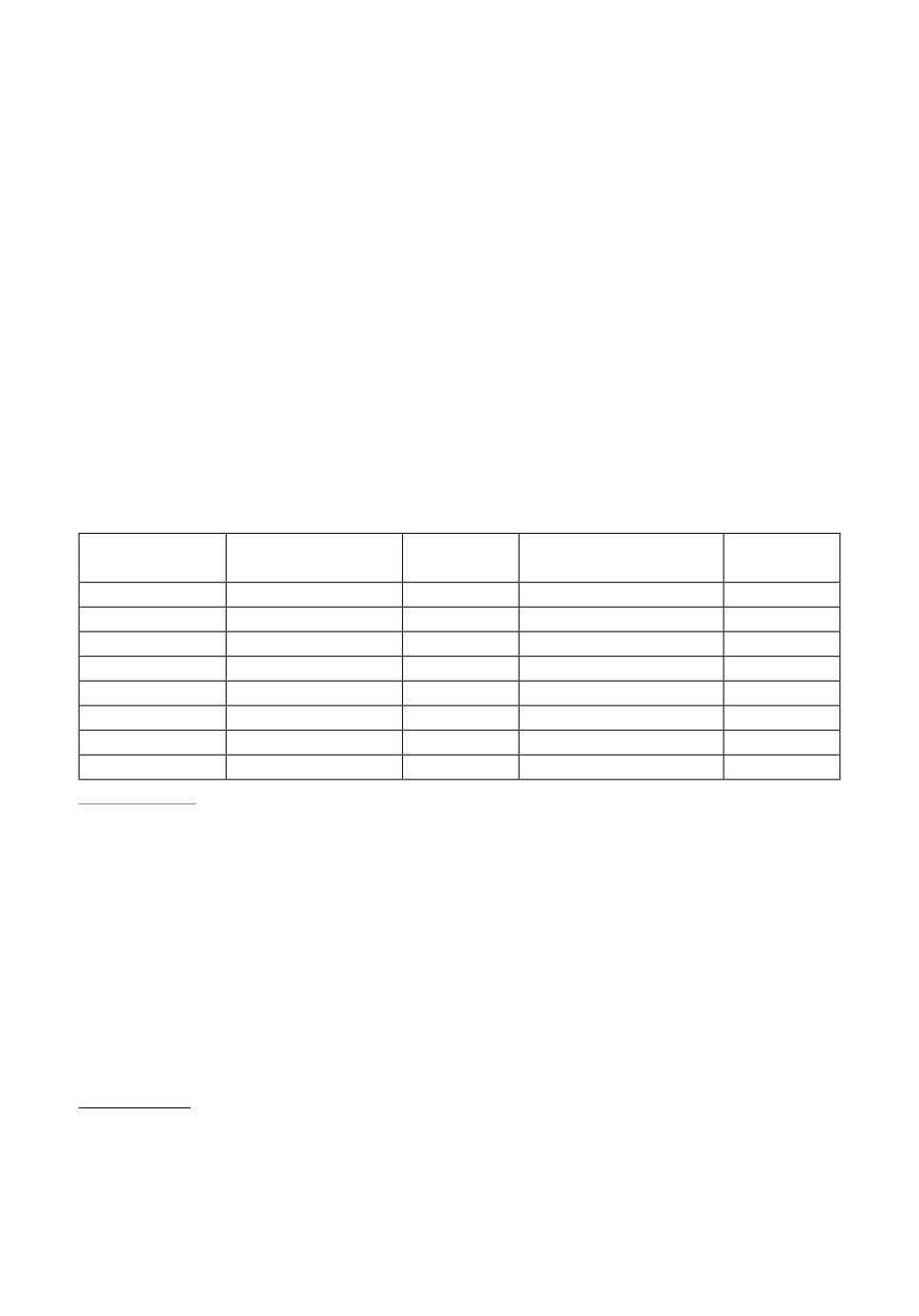

Таблица 1

Показатели работы по первому этапу отбора

ВВС

ПВО

ВМФ

Всего

Изучено личных дел

1 522

984

950

3 461

Проведено личных бесед

213

89

45

347

Отказались после бесед

45

5

3

53

Признаны годными

140

56

29

225

Признаны негодными

33

28

13

74

Составлено по: РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 22.

Завершил первый этап отбора и положил начало второму - госпиталь-

ному - совместный приказ главкома ВВС и начальника Главного военно--

медицинского управления № 00240 от 30 сентября 1959 г. о создании Главной

медицинской комиссии, «в задачу которой входило вынесение окончательного

экспертного медицинского заключения по результатам стационарного обсле-

дования кандидатов в космонавты»52. Подходящей организацией для «созда-

ния и апробации первой системы медицинского отбора космонавтов»53 стал

ЦВНИАГ, имевший опыт по врачебно-лётным экспертизам. Начиная с октя-

бря 1959 г.54 кандидатов вызывали в столичный авиационный госпиталь груп-

48

Astronaut selection // Special publication-4201. NASA History series, 1989. P. 160; Evans B.

Escaping the bonds of Earth: the Fifties and the Sixties. Chichester, 2009. P. 64-65.

49

Охочинский М.Н. К 60-летию космического полёта Юрия Алексеевича Гагарина // Вестник

образования и развития науки Российской академии естественных наук. 2021. № 2. С. 17.

50

Человек. Корабль. Космос… С. 178.

51

Gerovitch S. Voices of the Soviet space program… P. 12.

52

Кохан В.Е., Карлов В.Н. История разработки медицинских подходов к отбору первого от-

ряда кандидатов в космонавты // Авиакосмическая и экологическая медицина. Т. 35. 2001. № 2.

С. 75.

53

Цит. по: Человек. Корабль. Космос… С. 139.

54

Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди / Под ред. Ю.М. Батурина.

М., 2005. С. 11.

165

пами по 30-40 человек «для предварительной оценки переносимости ими не-

которых факторов космического полёта»55. Этот этап продолжался до апреля

1960 г., когда формирование отряда космонавтов завершилось56.

Испытания, перенесённые лётчиками в столичном авиационном госпита-

ле, освещены в широком круге публикаций. Гораздо меньше известно о тех

кандидатах, кто отступил от испытаний или не прошёл их. Сухие цифры меди-

цинских отчётов рисуют следующую картину. Молодые люди, прошедшие от-

бор и ощущавшие превосходство перед сослуживцами, романтику риска и не-

известности, дали согласие на участие в апробации новой техники, способной

осуществить облёт вокруг Земли. Но ожидание вызова в Москву затянулось на

1-2 месяца, что позволило им взвесить все «за» и «против». В результате 52 из

225 человек (23%) приехали в ЦВНИАГ, чтобы отказаться от дальнейшего уча-

стия. Медработники к причинам этого относили неопределённость правового

и материального статусов кандидатов, желавших «сохранить своё существую-

щее положение в частях»57.

Терять же им было что, учитывая активную фазу военной реформы Хру-

щёва, вызванной сменой военно-политической доктрины и направленной на

снижение численности Вооружённых сил. Сокращения начались ещё в 1953 г.

Только за 1955-1958 гг. они составили 2,14 млн человек, а к концу 1959 г.

в стране насчитывалось лишь 3,62 млн военнослужащих58. В 1960 г. стало из-

вестно о новом сокращении - на 1,2 млн человек59. Остро встала проблема

трудоустройства демобилизованных, поэтому молодые лётчики сочли лучшим

вариантом «держать руку на пульсе» в своих частях, а не участвовать в отбо-

ре в космонавты. Хотелось стабильности и устроенности в жизни, чему явно

не способствовала резкая смена деятельности, связанная с испытанием новой

техники.

На этом отказы от испытаний не закончились. 20 человек осознали, что

физическое и клиническое изучение организма в госпитале настолько углуб-

лённое, что они рискуют не просто быть признанными негодными к новой

деятельности, но и получить «белый билет». Эти опасения имели под собой

почву, ведь комиссия по итогам обследования выносила вердикт об общем

состоянии здоровья и давала рекомендации к условиям дальнейшей службы.

Как следствие, даже на втором этапе из отбора выбывали по собственному

желанию, например, со словами «это какая-то не очень ясная перспектива,

то ли будет, то ли нет, а я сейчас на хорошем счету у командира эскадрильи,

мне жена посоветовала прекратить обследования, что я и делаю»60. Некоторые

в условиях сокращения армии боялись получить запись в медицинской книжке

о выявлении заболевания, несовместимого с лётной деятельностью.

55

Колосов И.А. Пионеры российской пилотируемой космонавтики. С. 32.

56

Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия». Т. 24. С. 2.

57

РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 23.

58

Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления

и развития (1930-1980-е годы). М., 2006. С. 244; Соловьёв Р.А. Реформа Вооружённых сил СССР

в 1953-1964 гг. Проблемы социальной адаптации увольняемых военнослужащих // Вестник Брян-

ского государственного университета. 2014. № 2. С. 142; Абрамова Ю.А. Незавершённая реформа

Н.С. Хрущёва: преобразования Вооружённых сил СССР в 1953-1964 гг. // Вестник Московского

государственного областного университета. 2011. № 4. С. 21.

59

Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс… С. 244.

60

Человек. Корабль. Космос… С. 144.

166

Таким образом, от прохождения госпитального этапа отбора отказались

72 человека из 225 - треть набранных61. Достаточно большой процент, который

показал, что в дальнейшем при отборе в частях следует всё же давать возмож-

ность обдумать решение. Впрочем, последующие отборы существенно отлича-

лись от первого, так как после успеха первого полёта в космос весь мир узнал

о трудностях и прелестях новой профессии «лётчик-космонавт».

105 человек комиссия признала негодными к новому виду деятельности.

Очевидны высокие требования к будущим «первым», ведь на тот момент было

ещё неизвестно, как поведёт себя человеческий организм под воздействием

условий полёта, как проявятся его скрытые слабости в невесомости. Неудача

могла повлечь полную дискредитацию идеи полётов в космос и перечеркнуть

результаты многолетних испытаний техники и живых организмов в верхних

слоях атмосферы, подорвать авторитет страны на международной арене.

Какова судьба не прошедших врачебно-лётную комиссию? Им вынесли

различные рекомендации (см. табл. 3). Признали годными к лётной работе без

ограничения 92 человек, годными к работе только на транспортных нереактив-

ных и легкомоторных самолётах - 4, годными к лётной работе, но с запретом

парашютных прыжков - 3, негодными - 3. Двое отказались от дальнейше-

го прохождения комиссии из-за выявленных проблем со здоровьем, одного

отправили в отпуск на 30 суток с дальнейшим переосвидетельствованием по

месту службы62. Слабости могли оставаться незаметными при прохождении

обычной врачебно-лётной комиссии, но повышенные нагрузочные пробы не-

избежно обнажали скрытые проблемы организма. У большинства не прошед-

ших отбор наблюдались вестибулярные расстройства. Стало ясно, что нормаль-

ное самочувствие в невесомости сможет обеспечить лишь «высокий уровень

устойчивости этого аппарата к раздражителям»63. Основаниями для признания

негодными к дальнейшей лётной деятельности послужили: гипертоническая

болезнь и изменения миокарда, камень мочеточника, нарушения вестибулярно--

вегетативного характера и слухового аппарата. Ограничения получили военно-

служащие, у которых заметили низкую устойчивость к гипоксии (пониженному

содержанию кислорода в организме), нарушения работы сердечно-сосудистой

системы (в частности, сердечные блокады) и функций слуховых нервов. Таким

образом не все сумели полноценно вернуться в профессию. Некоторым внес-

ли в медкнижки ограничительные записи, «несостоявшиеся кандидаты мечта-

ли о полётах на новой технике, а в итоге получали психологическую травму.

Загнанная вглубь, она давала о себе знать каждый раз, когда радио сообщало

об успешном запуске в космос очередного корабля»64.

Опираясь на частично доступные данные личных историй болезни, запол-

нявшихся в авиационном госпитале на каждого претендента, можно определить

сроки нахождения на госпитальном обследовании лиц, позже попавших в пер-

61

Любопытно, что в дальнейших отчётах об отборе в космонавты общее количество посту-

пивших в ЦВНИАГ сменилось с 225 на 206, и именно последнюю цифру используют при описании

истории первого отбора. Куда пропали сведения о 19 лётчиках, неизвестно. Возможно, на том или

ином этапе они также отказались от дальнейших испытаний.

62

РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 41-51.

63

Пономарёва И.П. Иван Иванович Брянов - воин, врач, учёный и друг космонавтов // Кос-

мический альманах. Историко-художественное приложение к журналу «Авиакосмическая и эколо-

гическая медицина». 2015. № 17. С. 7.

64

Хайрюзов В.Н. Юрий Гагарин. Колумб Вселенной. М., 2013. С. 48-49.

167

вый отряд (см. табл. 2). Средние показатели составляют от 24 дней у Николаева

до 33 у Титова. 11 дней обследовался старший лётчик-испытатель НИИ ВВС

В.Г. Лазарев, которому «предложили пройти комиссию по отбору космонав-

тов»65. Из-за выявленных небольших нарушений в работе лёгких он оказался

в числе 105 «отбракованных» с решением комиссии - «к лётной работе годен

без ограничения»66. Эта неудача не помешала Лазареву в 1964 г. всё же пройти

отбор в отряд космонавтов по программе первого группового полёта «Восход»,

а в сентябре 1973 г. - совершить полёт на корабле «Союз-12». Данный пример

демонстрирует, что «самым первым пришлось испить… “медицинскую чашу”

до дна»67. Отбор прошли 29 человек, но специальная комиссия оставила из них

только 20: «Именно столько должностей предусматривало штатное расписание

созданной 11 января 1960 года воинской части 26266 - будущего Центра подго-

товки космонавтов»68. В 1963 г. Н.П. Каманин, руководивший последующими

отборами и подготовкой космонавтов, записал в дневнике: «Пока космонавт

будет в полёте переносить перегрузки, невесомость и другие неблагоприятные

факторы… до тех пор потребуется специальный отбор и жёсткие тренировки»69.

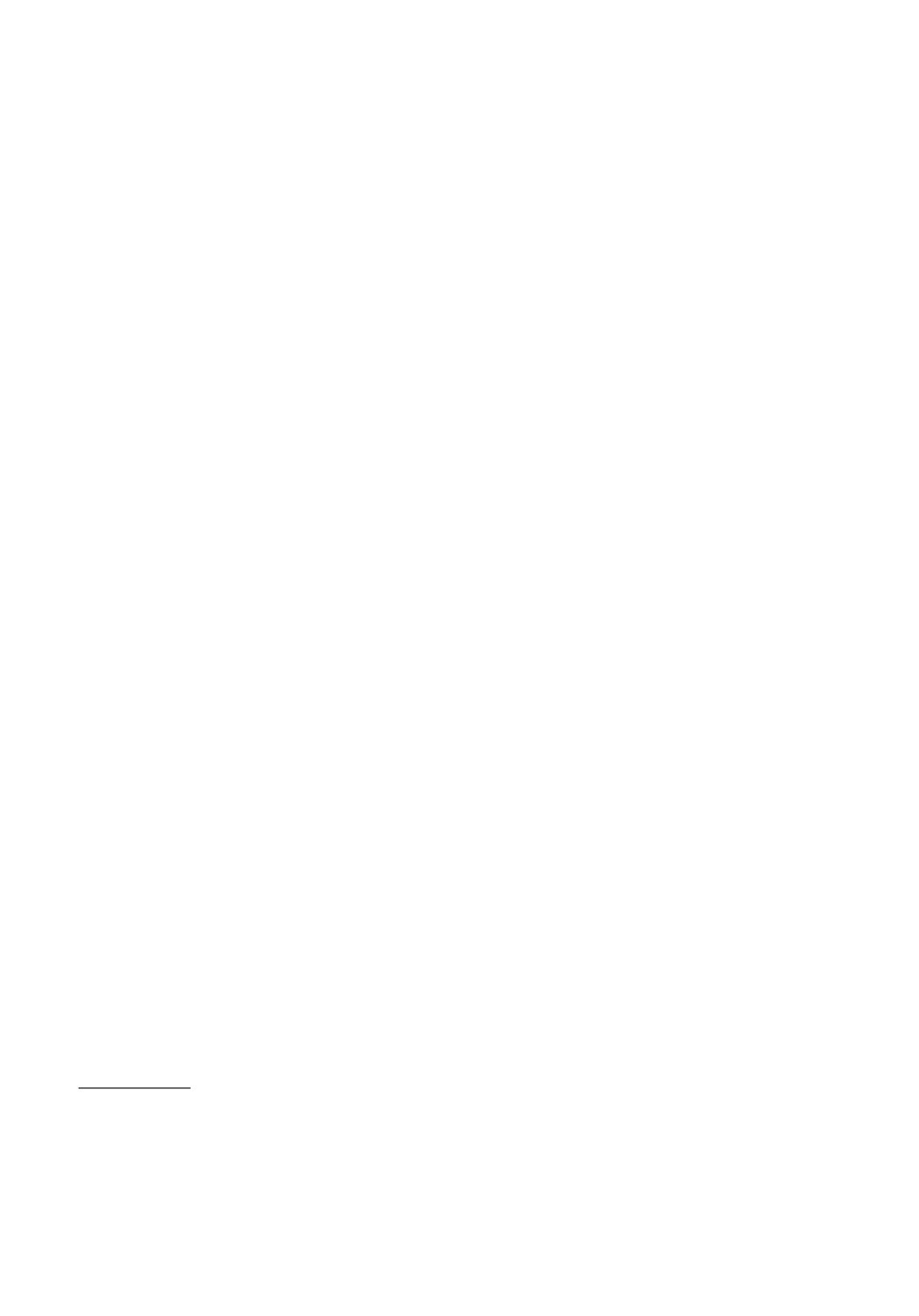

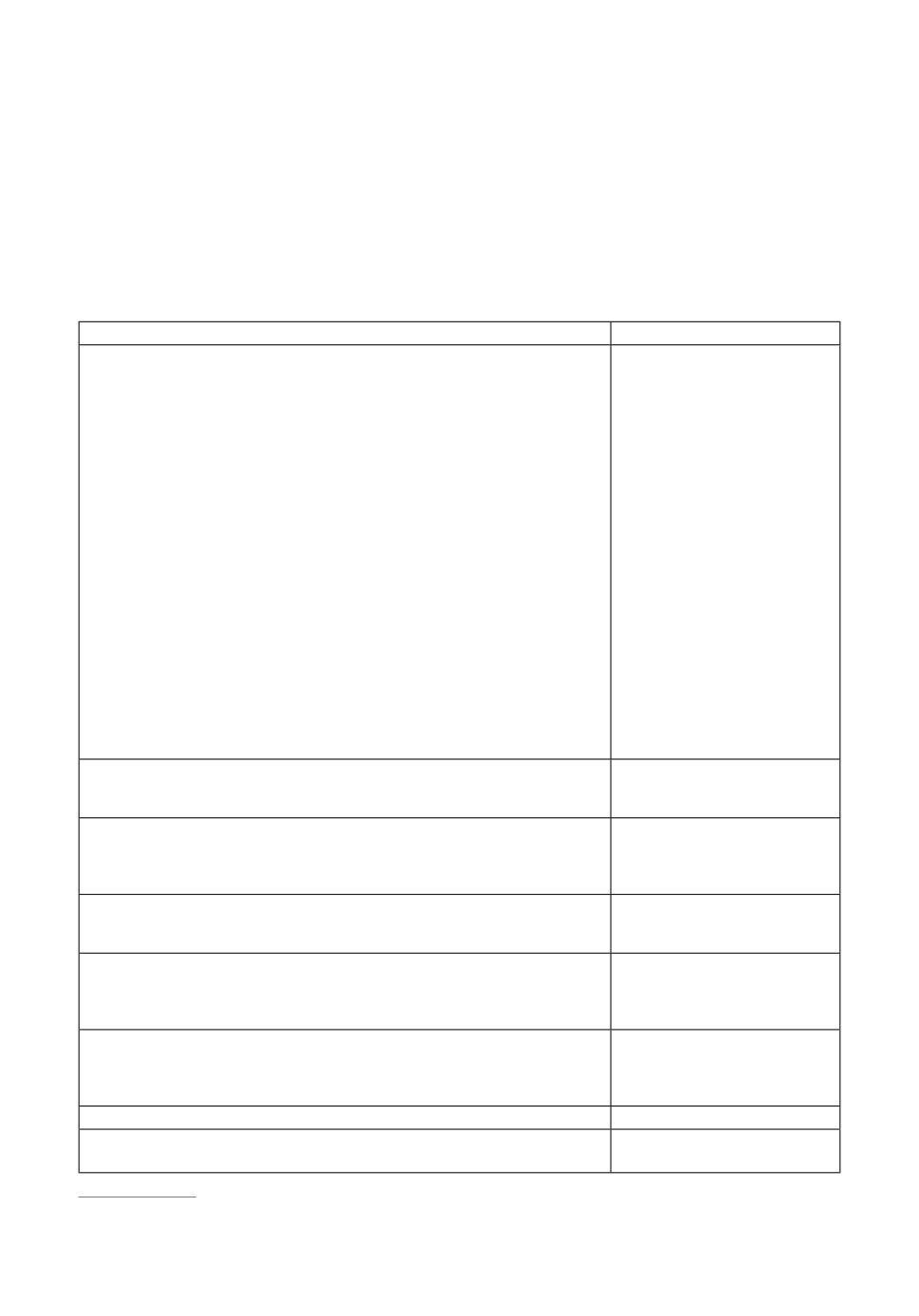

Таблица 2

Сроки пребывания в ЦВНИАГ некоторых будущих космонавтов

Сроки первого

Количество

Сроки второго

Количество

Ф.И.О.

обследования

дней

обследования

дней*

Гагарин Ю.А.

11.10.-4.11.1959**

25

21.02.-7.03.1960

16

Горбатко В.В.

7.10.-2.11.1959

27

21.02.-7.03.1960

16

Комаров В.М.

20.11.-18.12.1959

29

7.04.-29.04.1960

23

Лазарев В.Г.

1.12.-11.12.1959

11

-

-

Николаев А.Г.

8.10.-31.10.1959

24

-

-

Попович П.Р.

7.10.-31.10.1959

25

24.02.-7.03.1960

13

Титов Г.С.

3.01.-4.02.1960

33

19.02.-7.03.1960

18

Шонин Г.С.

3.12.-29.12.1959

27

28.02.-7.03.1960

9

Составлено по: РГАНТД, ф. 15, оп. 1м-дсп, 2м-дсп.

* При подсчёте учтено, что 1960 г. являлся високосным.

** Лист поступления в авиационный госпиталь Ю.А. Гагарина опубликован: Человек. Корабль.

Космос… С. 154.

С начала изучения влияния космических факторов на живые организмы

до формирования первого отряда космонавтов прошло всего одно десятилетие,

однако оно явилось важным этапом становления пилотируемой космонавтики.

В этот период развернулся сложный и многогранный процесс, потребовавший

самоотверженной научной работы, борьбы за надёжность техники и колоссаль-

ных сил на преодоление бюрократической машины. История первого набо-

ра - важная часть этого процесса. До сих пор доступны ещё не все документы,

65

Песиков Ю.В., Федонников А.С., Попков В.М. Василий Лазарев: врач, лётчик-испытатель,

космонавт. Саратов, 2018. С. 7.

66

РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 47.

67

Шонин Г.С. Самые первые. М., 1979. С. 33.

68

Железняков А.Г. Первый навсегда // Воздушно-космическая сфера. 2016. № 1. С. 77.

69

Каманин Н.П. Скрытый космос. Т. 1. М., 2018. С. 245-246.

168

позволяющие восстановить её во всех деталях. Тем не менее уже сейчас можно

говорить о том, что принципы, сформулированные в конце 1950-х гг., на дол-

гое время легли в основу практики отбора и подготовки космонавтов. Конечно,

первый отбор проходил непросто, сопровождался различными сложностями

и личными драмами претендентов. Но в целом избранные подходы и принци-

пы оправдали себя: страна получила команду «первых», выдержавших испыта-

ние космосом и славой.

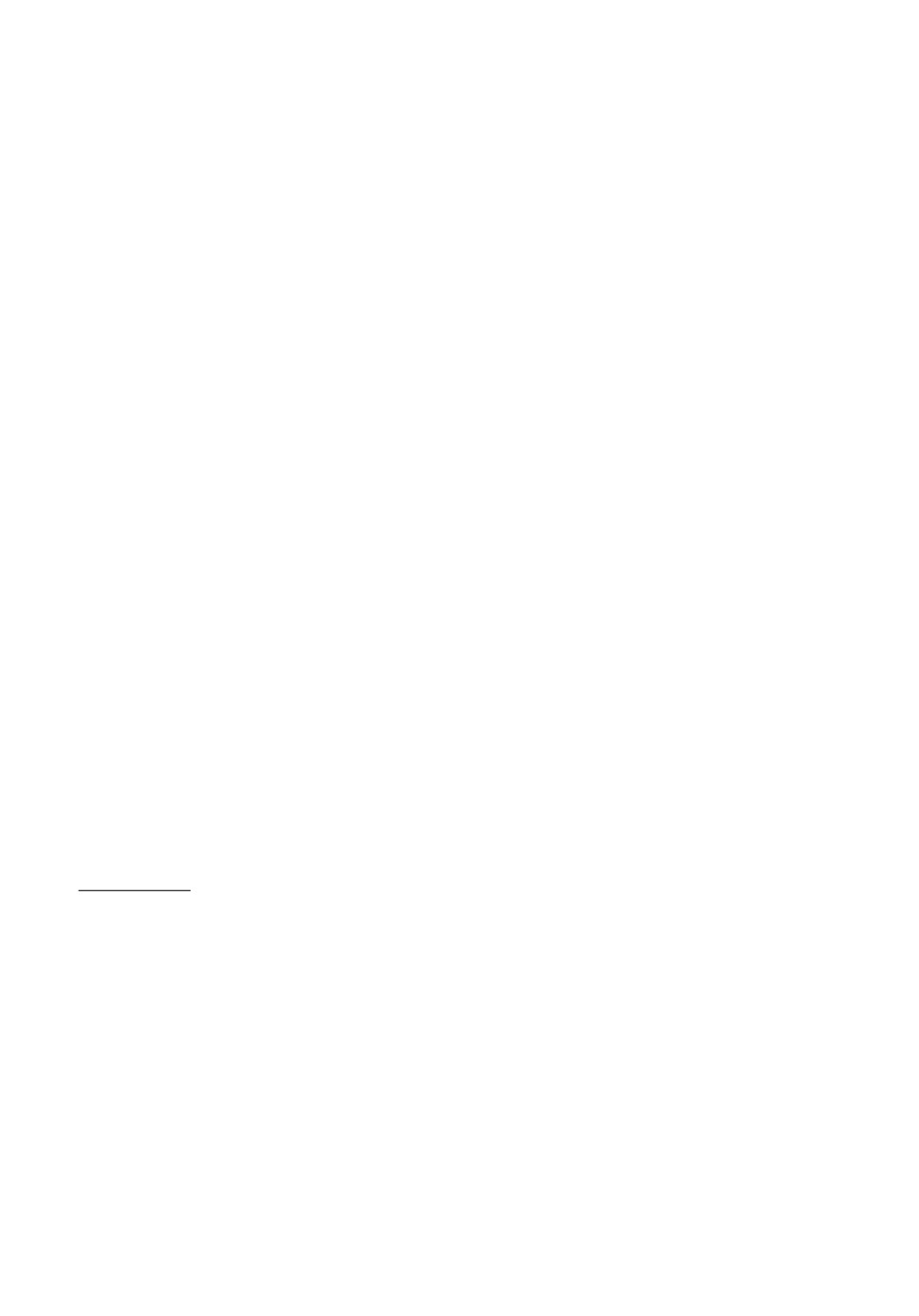

Таблица 3

Список лётчиков, не прошедших отбор в отряд космонавтов

Ф.И.О.

Решение комиссии

Авдеев Д.Н., Акулов В.А., Акушевич Н.П., Бабенчук А.А.,

Бандуров Е.А., Баранов В.Ф., Башкирцев П.П., Белов С.Д.,

Бессонов Э.Н., Блинов В.В., Благих А.Т., Бобков А.И.,

Богданов В.И., Брудков С.Т., Васильев М.С., Виничук В.И.,

Витальев Ю.В., Волков Ю.Д., Гахов В.И., Гацков Н.И.,

Голубев А.Д., Гончаров Л.А., Гресь Н.П., Гречухин В.Д.,

Гуржий Г.Ф., Гутников А.Я., Дементьев М.Я., Демьяновский В.П.,

Дикарев Н.М., Добик А.И., Драган С.Е., Елонов В.К.,

Завадский Н.Я., Зиновьев В.Н., Иванов А.П., Иванов В.Г.,

Кабанов Ю.И., Казарьян Н.В., Калинин В.И., Карбут Л.А.,

Кикин В.Д., Киселёв В.Я., Кирюшкин В.П., Климов В.К.,

к лётной работе годен без

Колченко Н.Н., Королёв Р.А., Котов Н.С., Корчемаха В.Н.,

ограничений

Кривинцов Б.Н., Крючков А.Т., Кузьмин С.П., Куликов В.Е.,

Курилин А.И., Лазарев В.Г., Лапин Ф.Н., Лысенко Л.П.,

Лужин Л.А., Малинин И.П., Мажныкин А.А., Маклала Э.М.,

Маронин В.А., Мельниченко Д.Я., Михнов И., Молокоедов Н.В.,

Мухамеджин Г.Р., Нахмудинов К.Г., Онейко В.Н., Патрикеев Л.К.,

Петров В.Л., Платонов Н.М., Польщиков И.И., Поляков А.Г.,

Поляков И.А., Попов В.Д., Прокофьев Г.П., Родионов Г.Б.,

Рой Ф.В., Рыбаченко А.И., Савельев В.И., Сажацкий В.И.,

Сезенин Ю.В., Синяев И.С., Сковородников Ю.Б., Солодухин Ю.И.,

Толстиков В.Г., Фёдоров А.Ф., Фёдоров И.А., Фёдоров В.А.,

Хартанов К.И., Худолей Н.Ф., Чиж О.И.

к лётной работе годен

Нелепов В.Ф., Потапенко Н.П., Чудаков Г.П.

без ограничений; к пара-

шютным прыжкам не годен

годен к лётной работе толь-

ко на транспортных нереак-

Алюков Г.Г.

тивных и легкомоторных

самолётах

годен к лётной работе

Биккулов А.Б., Волчков В.Ф., Корежд Н.А.

только на транспортных

нереактивных самолётах

годен к лётной работе

без ограничения; переосви-

Разумов А.И.

дет[ельствование] в НИАГ

через 12 м[еся]цев

представлен отпуск

на 30 суток с переосвиде-

Волков Г.П.

тельствованием по месту

службы

Вязовкин В.А., Соболев Н.И., Тиховский Н.П.

не годен к лётной работе

выписан без прохождения

Кучин Ю.Т., Макаренко В.М.

ВЛК

Составлено по: РГАНТД, ф. 14, оп. 1Н, д. 20, л. 41-51.

169