Российский экспорт хлопчатобумажной ткани в Персию

в XIX - начале ХХ в.

Гадиля Корноухова

Russian export of cotton fabric to Persia in the 19th - early 20th century

Gadilya Kornoukhova

(RUDN University, Moscow)

DOI: 10.31857/S2949124X23030136, EDN: ERXIPC

В советской историографии было распространено стереотипное представ-

ление о пассивности российских предпринимателей конца XIX - начала XX в.,

занимавшихся экспортом в азиатские страны1. В частности, В.Я. Лавёрычев

утверждал, что их интерес к поставкам текстильной продукции «в значительной

степени являлся результатом “подталкивания” со стороны царского правитель-

ства, стремившегося закрепить завоёвываемые политические позиции в стра-

нах Среднего и Ближнего Востока определёнными мерами экономического

характера»2. Активное проникновение в Персию российского государственного

капитала было основательно изучено Б.В. Ананьичем3. Между тем в современ-

ной историографии появилось немало работ, в которых рассматривалась энер-

гичная и инициативная деятельность купечества на внутреннем рынке4. Но ха-

рактер их участия в международной торговле, в том числе с южными соседями,

ещё нуждается в изучении.

Российские хлопчатобумажные ткани появились на персидском рынке по-

сле подписания Гюлистанского мирного договора в 1813 г. при благоприятных

условиях: резкое ухудшение отношений Персии с Великобританией в 1819-

1823 гг. привело к сокращению импорта британских товаров и позволило России

© 2023 г. Г.Г. Корноухова

1

Рожкова М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во

второй четверти XIX века и русская буржуазия. М., 1949; Семенюк Г.Ф. Борьба московской «тек-

стильной» буржуазии за рынки сбыта и экономическая политика царизма в конце XIX в. // Не-

которые вопросы истории Москвы и Московской губернии в XIX-XX вв. М., 1964 (Московский

государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Учёные записки. № 200). C. 95-144.

2

Лавёрычев В.Я. К вопросу об особенностях экспорта тканей из России в конце XIX - начале

ХХ в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1965. № 6. С. 60.

3

Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капиталов 1895-1914 гг. (по материалам

Учётно-ссудного банка Персии). Л., 1975.

4

Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX века - 1914 год. М., 1992; Ульяно-

ва Г.Н. Текстильные фабриканты Зимины и их семейные фирмы: производство и торговля. 1810-

1918 годы // Экономическая история. Ежегодник. 2020 год. М., 2021. С. 170-203; Ульянова Г.Н.

Преемственность как экономическое и моральное основание деятельности московских купеческих

семейных фирм (XIX - начало ХХ в.) // Уральский исторический вестник. 2021. № 3(72). С. 107-

115; Керов В.В. Се человек и дело его… Конфессионально-этические факторы старообрядческого

предпринимательства. Изд. 2. М., 2016; Поткина И.В. На Олимпе делового успеха: Никольская

мануфактура Морозовых, 1797-1917. М., 2004; Петров Ю.А. Рябушинские. Фабрики и банки зна-

менитой династии России. М., 2011; Габдрафикова Л.Р., Измайлов Б.И., Салихов Р.Р. Фирма Ала-

фузова (вторая половина XIX - начало XX века): промышленная история России. Казань, 2015;

Салихов Р.Р. Повседневная жизнь татарского промышленника первой половины XIX века (на при-

мере Мукмина Хозясеитова) // Историческая этнология. Т. 1. 2016. № 2. С. 313-327; и др.

156

занять освободившуюся нишу. После этого среднегодовой русско-персидский

торговый оборот в два с лишним раза превзошёл показатели 1814-1818 гг.

В частности, экспорт хлопчатобумажных тканей к концу 1820-х гг. оценивался

приблизительно в 3 млн руб.5 По свидетельству И.Ф. Бларамберга, до начала

1830-х гг. «Россия имела почти монополию на продажу ситцев в Персии»6.

Однако в дальнейшем Британия восстановила свои позиции, что привело к по-

степенному вытеснению российских производителей: если в 1835-1837 гг. их

товары ещё находили стабильный сбыт, то с 1840-х гг. в документах всё реже

встречаются упоминания о ситце, нанке и т.п. В 1851-1853 гг. вывоз хлопчато-

бумажных тканей составил лишь десятую часть экспорта 1824-1826 гг.7

Торгово-экономическая экспансия Великобритании воспринималась в Пе-

тербурге с большой тревогой. Российские дипломаты искали способы изме-

нить создавшееся положение8. В частности, консул в Астрабаде Ф.А. Бакулин

обратил внимание на то, что почти вся российская торговля на севере Персии

на рубеже 1860-1870-х гг. находилась в руках армянских коммерсантов, слабо

обеспеченных финансовыми ресурсами. Это, по его мнению, не позволяло им

закупать дорогостоящие товары в Центральной России и заставляло довольство-

ваться исключительно мелочной торговлей. Персидские же торговцы, имевшие

в своём распоряжении значительные капиталы, предпочитали ввозить более

дешёвый европейский текстиль. Для этого они учредили «до пяти контор»,

имевших непосредственные связи с Великобританией, Францией, Австрией

и Турцией. Увеличение сбыта российских тканей дипломат считал возмож-

ным лишь в том случае, если торговля перейдёт в руки «людей со средствами»

и «сведущих в коммерческом деле». Кроме того, важно было добиться соот-

ветствия экспортируемой продукции вкусам потребителей «не на основании

каких-либо отвлечённых сведений о стране и её потребностях, но на основании

образчиков и рисунков, высылаемых с местных рынков». Поэтому Бакулин

настоятельно рекомендовал осуществлять поставки через собственных аген-

тов, способных своевременно доставлять все необходимые сведения о текущей

конъюнктуре - спросе, ценах и т.д. Следовало также учесть опыт британских

торговых домов: почти каждый из них нанимал местного живописца, который

ежедневно, занимаясь в конторе, за 9-15 руб. в месяц делал рисунки, посы-

лавшиеся затем в Манчестер, где их отпечатывали или изменяли, соединяя не-

сколько узоров в один. Имелись у англичан и специальные книги для наклейки

образцов, где над каждым рисунком ставился номер, соответствовавший тако-

му же на фабриках в Манчестере. Тем самым значительно облегчался способ

идентификации ситцев, запрашивавшихся для отправки в Персию9. Все эти

рекомендации, конечно, могли пригодиться купцам, желавшим улучшить ход

своего дела, опираясь на собственные силы. Однако расширение российского

экспорта сталкивалось в Персии с более серьёзными препятствиями, преодо-

леть которые можно было только при содействии со стороны правительства.

5

Куканова Н.Г. Торгово-экономические отношения России и Ирана в период позднего фео-

дализма. Саранск, 1993. С. 119.

6

Там же. С. 124.

7

Куканова Н.Г. Очерки по истории русско-иранских торговых отношений в XVII - первой

половине XIX века (По материалам русских архивов). Саранск, 1977. С. 210-211.

8

Куканова Н.Г. Торгово-экономические отношения… С. 135.

9

Бакулин Ф.А. Очерк внешней торговли Азербайджана за 1870-1871 гг. // Восточный сбор-

ник. Т. 1. СПб., 1877. С. 208, 210, 212, 243.

157

Так, в консульских донесениях отмечалось, что главное преимущество бри-

танских тканей заключалось в их чрезвычайной дешевизне10. Добиться в этом

отношении паритета подданным императора мешала, помимо прочего, поли-

тика, направленная на поощрение хлопкового производства в Средней Азии.

С 1878 г. взымался дополнительный налог в 40 коп. с пуда на импортируемый

хлопок-сырец, что способствовало удорожанию тканей в России11. Указы 1846

и 1864 гг. для оживления торговли на Южном Кавказе разрешили беспошлин-

ный транзит европейских грузов в Персию через Закавказье12. Он существенно

снижал конкурентоспособность отечественных товаров и фактически лишал

смысла их вывоз в соседнее государство.

Впрочем, при сохранении ёмкости внутреннего рынка не только в пер-

вой половине XIX в., но и в 1860-1870-х гг., русское купечество не ощущало

особой заинтересованности во внешних потребителях13. Лишь немногие фир-

мы направляли свою продукцию за рубеж. Так, в Тавризе продавался ситец

Александровской фабрики Барановых из Владимирской губ. Он представлял

собой красную ткань с белыми цветами, известную местным покупателям как

«чити гулимашалла»14. В Астрабаде и в Хорасане к началу 1870-х гг. встречались

ситцы фабрик И.П. Медведева, Т.С. Морозова и А.И. Антонова15. Но в це-

лом, несмотря на отдельные успехи, экспорт российского текстиля в Персию

оставался небольшим. Значительная часть того же тика, привезённая в Тавриз

с Нижегородской ярмарки, годами лежала нераспроданной16.

К началу 1880-х гг. производительность хлопчатобумажной промышленно-

сти в России заметно возросла, о чём свидетельствовало увеличение объёмов

потребления хлопка - с 3,5 млн пудов в 1870 г. до 6,1 млн пудов в 1880 г.17

Внутренний рынок быстро заполнялся отечественной продукцией. Характерно,

что доля импорта в общем объёме всех находившихся в продаже хлопчато-

бумажных тканей сокращалась с 4% в 1870-1874 гг. до 2% в 1875-1879 гг.18

Неудивительно, что предприниматели стали задумываться о поставках за гра-

ницу, которым по-прежнему препятствовал беспошлинный закавказский тран-

зит европейских товаров в Персию, отменённый лишь в 1883 г.19

Собственную факторию в Тегеране первым осмелился устроить Н.Н. Кон-

шин. В 1884 г. он открыл там свой склад и приступил к завозу хлопчатобумаж-

ных тканей, которые продавались по образцам или наличным товаром. Однако

торговля не приносила прибыли, и в 1890 г. её пришлось свернуть. Несмотря

на это, отечественные предприниматели высоко оценили усилия Коншина,

10

АВПРИ, ф. 144, оп. 488, д. 387, л. 310 об.-311.

11

Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 59.

12

Подробнее см.: Морозова Т.Л. К истории отмены закавказского транзита // История СССР.

1977. № 3. С. 128-140.

13

Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 59.

14

Бакулин Ф.А. Указ. соч. С. 241-242.

15

АВПРИ, ф. 144, оп. 488, д. 387, л. 306 об.

16

Бакулин Ф.А. Указ. соч. С. 242.

17

ЦГА Москвы, ф. 143, оп. 1, д. 543, л. 27 об.

18

Фабрично-заводская промышленность и торговля в России. СПб., 1895. С. 5.

19

В апреле 1883 г. посланник в Персии А.А. Мельников перед отъездом в Тегеран неодно-

кратно встречался с Т.С. Морозовым, убеждая его в необходимости расширения экспорта тек-

стильных изделий. 21 апреля дипломат присутствовал на совещании в доме Морозова, где со-

брались крупные московские фабриканты (А.Д. Носов, А.Н. Морозов, А.И. Каретников и др.),

проявившие интерес к развитию торговли с Персией (Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 60).

158

а Общество для содействия русской промышленности и торговле наградило его

за деятельность в Персии медалью20. Её результаты нашли отражение в «Крат-

кой записке», знакомившей купцов с особенностями коммерции и спецификой

потребительских вкусов на новом рынке21. Так, тюркскому населению Азер-

байджана импонировали несколько иные цвета и рисунки, нежели жителям

юга. В целом же в Персии отдавали предпочтение цветочным рисункам, тог-

да как геометрические фигуры (шашки, многоугольники, полоски и т.д.) не

пользовались популярностью. Белые полоски допускались лишь при окраске

траурных тканей, но и те лучше раскупались с цветочным орнаментом (бе-

лым, зелёным, коричневым, синим и лиловым на чёрном фоне). При этом сле-

довало избегать красного и розового цвета. Авторы записки особо указывали

на то, что большинство английских ситцев не отличалось богатством красок:

наличие двух-трёх цветов, по-видимому, вполне удовлетворяло покупателей.

В России же при их окрашивании использовалась более разнообразная па-

литра, что повышало себестоимость22. Купцам рекомендовалось завозить бязь

и миткаль, употреблявшиеся для белья и ручной набивки, а также специально

изготовленные куски ситца с цельным узором и каймой вокруг (их брали для

украшения зимних стёганых одеял, а также для скатертей и занавесок). В то же

время льняное полотно, носовые платки, скатерти и салфетки приобретались

лишь наиболее обеспеченной (и весьма немногочисленной) частью населения.

Неходовыми также считались обивочные ткани, поскольку в Персии обычно

сидели на полу - на соломенных матах, коврах и низких подушках (тахтах)

и лишь немногие, подражая европейцам, приобретали мебель, обивка кото-

рой обеспечивалась британскими производителями (сильнее всего европейское

влияние ощущалось в приграничных провинциях и в Тегеране)23.

Интерес к опыту товарищества Коншина во многом объяснялся тем, что ещё

в 1889 г. совет московского отделения Общества для содействия русской про-

мышленности и торговле констатировал начало перепроизводства хлопчатобу-

мажных тканей, при котором «избыток товаров гнетёт наши рынки, выдвигая на

очередь вопрос о расширении сбыта наших изделий в интересах развития наци-

ональных производств». Лучшим средством «устранения аномальных явлений»,

по мнению предпринимателей, являлось увеличение экспорта. Персия считалась

для этого наиболее близкой и удобной страной24. И если в 1883 г. вывоз туда

российских хлопчатобумажных тканей едва достигал 5 200 пудов, то в 1887 г. он

составлял уже 18 934 пудов, 1888 г. - 24 867, 1889 г. - 26 306, 1890 г. - 31 241 пуд.

Таким образом, к концу десятилетия он вырос в шесть раз25.

Но одновременно продолжалось и повышение пошлин на импортный хло-

пок: во второй половине 1880-х гг. они увеличились с 40 коп. до 1 руб. 15 коп.

с пуда26, а за 30 лет (1878-1908) - в 10 раз. О последствиях этого в газете «Утро

20

Подробнее см.: Корноухова Г.Г. Торговая деятельность Н.Н. Коншина в Персии во второй

половине 1880-х гг. // Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 791-802.

21

Краткая записка о результатах Русской промышленной выставки, открытой в 1890 году

при тегеранской фактории Н.Н. Коншина, и о мерах, необходимых для развития наших торговых

сношений с Персией. М., 1890.

22

Там же. С. 10-11.

23

Там же. С. 8, 10-15.

24

ЦГА Москвы, ф. 143, оп. 1, д. 100, л. 20.

25

Фабрично-заводская промышленности и торговля России… С. 9.

26

Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 61.

159

России» писали: «Например, хлопок у нас обложен 4 руб. с пуда; допуская, что

во всех остальных отношениях стоимость изготовления ткани у нас та же са-

мая, что у наших конкурентов, мы всё же должны продавать пуд наших тканей

на 4 руб. дороже, чем германские и английские мануфактуристы, получающие

хлопок беспошлинно. А между тем при вывозе изделий последние не должны

быть дороже иностранных»27. Впрочем, ещё в 1892 г., после неоднократных об-

ращений предпринимателей, правительство согласилось возвращать пошлины

экспортёрам хлопчатобумажной ткани28.

15 декабря 1893 г. на совещании в здании Московской биржи консул

в Астрабаде Л.С. Кохановский призвал купцов активнее торговать с Персией.

В 1884 г. на Нижегородской ярмарке аналогичное его обращение не нашло

отклика, но теперь участники встречи демонстрировали заинтересованность.

В частности, И.К. Поляков заявил, что если бы кто-то открыл склад в одном

из крупных городов на севере Персии, то многие, включая и его самого, охотно

давали бы свои товары на комиссию. Эту идею поддержали и другие предста-

вители текстильных компаний29.

Так или иначе, в последнее десятилетие XIX в. экспорт отечественных

хлопчатобумажных тканей заметно вырос. Если в 1870 г. их вывезли в Персию

на 224 тыс. руб., а в 1880 г. - на 1 млн 158 тыс. руб.30, то в 1891 г. - уже на 6,5,

1892 г. - на 8,5, 1893 г. - на 9,2 млн руб. Схожие показатели сохранялись

и в 1895-1896 гг., а в 1897-1898 гг. стоимость экспорта достигла 11,9 млн руб.

Опустившись в 1899 г. до 10,3 млн руб., в 1900 г. она вновь поднялась до

11,7 млн руб.31

Российские консулы на рубеже XIX-ХХ вв. не без удовольствия отмечали

популярность российских тканей в Персии, но по-прежнему констатировали их

недостаточную конкурентоспособность и напоминали о необходимости внима-

тельнее знакомиться с местным ассортиментом, заботясь о «приспособлении»

продукции к потребностям и вкусам покупателей (в том числе рекомендова-

лось увеличить ширину ситцев по примеру английских до 17¾ вершка)32.

Для изучения рынка правление товарищества мануфактуры «Эмиль Цин-

дель» в Москве совместно с другими фирмами (В.Е. и А. Ясюнинских, Барано-

вых, В.Е. Морозова с сыновьями, Новой костромской льняной мануфактуры,

Шерстяных изделий Торнтон и Знаменской мануфактуры А.Я. Полякова) сна-

рядило две экспедиции: осенью 1900 г. - в северные провинции, прилегающие

к Каспийскому морю, а весной 1901 г. - в южные, на побережье Персидского

залива33.

Между тем 7 июня 1904 г., уступая промышленникам, правительство

значительно повысило установленную в 1892 г. сумму возврата пошлин при

вывозе отечественных тканей на внешний рынок. Для «суровых и белёных

тканей» - с 1,3 до 5,45 руб., для окрашенных в «адрианопольский красный

27

Торговые интересы в Персии (окончание) // Утро России. 1910. 23 ноября. № 307. С. 7.

28

Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 61-62.

29

ЦГА Москвы, ф. 143, оп. 1, д. 98, л. 71.

30

Фёдоров М.П. Соперничество торговых интересов на Востоке. СПб., 1903. С. 216.

31

Лавёрычев В.Я. Указ. соч. С. 62.

32

Фёдоров М.П. Указ. соч. С. 216.

33

Экспорт ситца. Справочный материал. Товарищество мануфактуры

«Эмиль Циндель»

в Москве. М., 1903. С. 45.

160

цвет» - с 1,85 до 6,25 руб., для прочих, включая набивные, - с 1,5 до 5,75 руб.34

В августе 1904 г. «Торгово-промышленная газета» с энтузиазмом поддержала

это решение, а в газете «Каспий» даже утверждалось, что «теперь господство на

персидском рынке дешёвых русских мануфактурных товаров следует считать

обеспеченным, так как наиболее опасный конкурент - английский мануфакту-

рист - не может конкурировать с русским ни в отношении быстроты доставки,

ни в отношении дешевизны наиболее ходких в Персии товаров»35.

Однако эти ожидания не оправдались: в следующие пять лет объёмы поста-

вок хлопчатобумажных тканей из России несколько снизились, а Великобрита-

ния в 1905-1909 гг. продолжала наращивать экспорт (см. табл. 1).

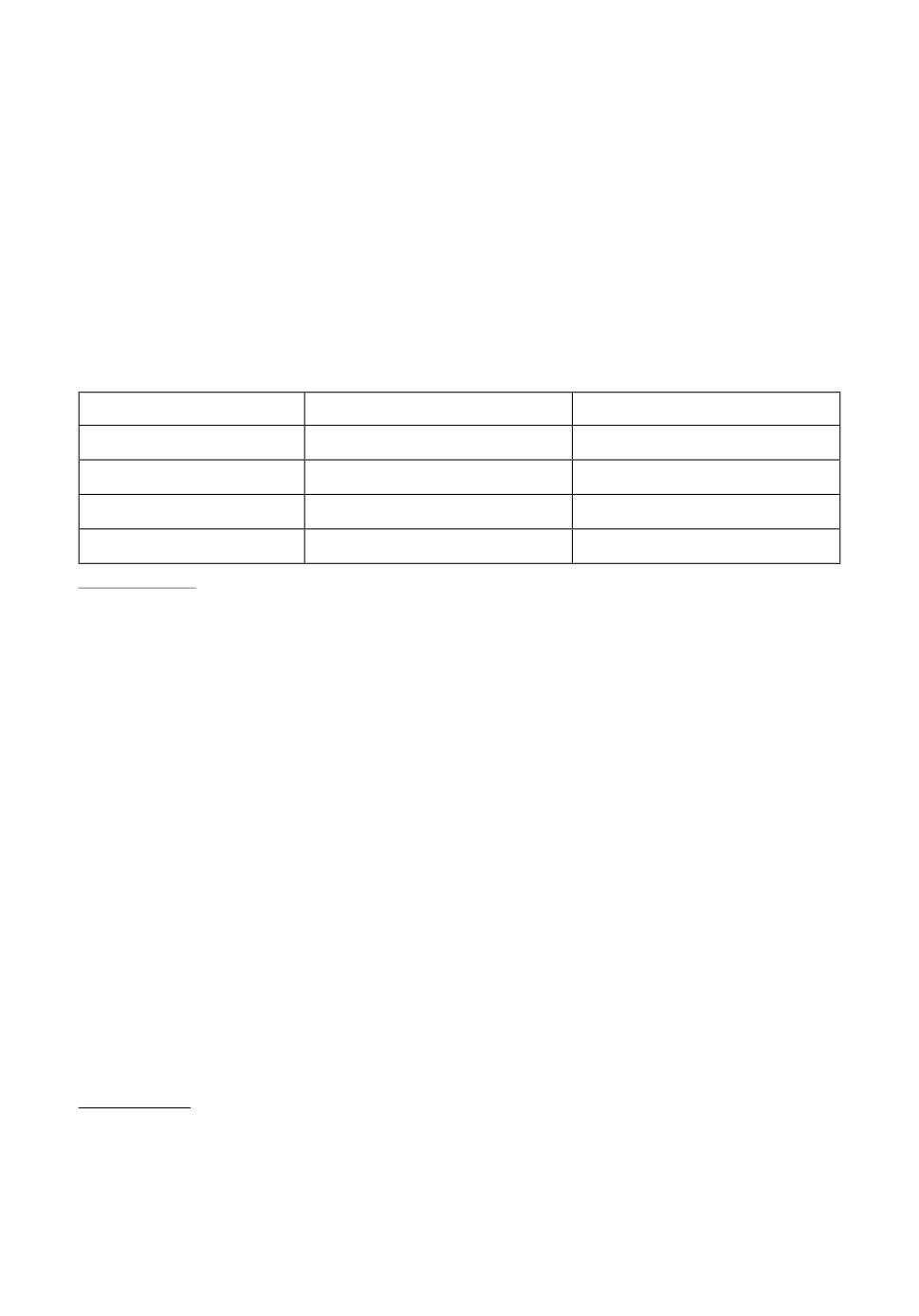

Таблица 1

Стоимость ввоза текстильных товаров в Персию (руб.)

Россия

Великобритания

1905/1906 г.

8 389 012

12 579 199

1906/1907 г.

10 188 814

13 999 079

1907/1908 г.

8 769 833

16 565 367

1908/1909 г.

6 720 754

15 432 163

Составлено по: АВПРИ, ф. 144, оп. 488, д. 1876, л. 577.

В условиях Первой русской революции и экономической депрессии про-

изводственные показатели хлопчатобумажной промышленности немного про-

сели, но быстро восстановились и даже возросли. Так, если в 1890 г. на одного

жителя приходилось 2,32 фунта вырабатывавшегося текстильными фабриками

товара, то в 1895 г. - 2,86, 1900 г. - 3,5, 1901 г. - 3,6, 1904 г. - 3,8, 1905 г. - 3,4,

1906 г. - 3,7, 1907 г. - 3,8, 1908 г. - 3,9, а в 1909 г. - 4 фунта36.

Вместе с тем, как сообщал консул в Бушире, беспорядки в России приве-

ли к тому, что текстиль подорожал, и этим пользовались конкуренты37. Кроме

того, в самой Персии в 1905-1911 гг. развернулись революционные волнения,

охватившие прежде всего северные провинции страны, тогда как центральные

и южные районы пострадали значительно меньше.

В мае 1910 г. предприниматели, создавшие в 1909 г. Русское экспортное то-

варищество, заявили о готовности «сдать экзамен на зрелость», «испытать свои

силы и подготовку для состязания на международном рынке». По их словам,

ими были «откинуты личные эгоистические интересы», и теперь к своему делу

они «подходили с точки зрения общегосударственной пользы». Ведь «если вер-

но, что для достижения цели вообще нужно бороться, то в отношении экспорта

это верно сто раз. Не следует забывать, что мы являемся на международном

34

Баранов А.А. Исторический обзор хлопчатобумажного производства в России, в связи с та-

моженными тарифами. М., 1913. С. 113-114.

35

Торговля с Персией // Каспий. 1904. 19 августа. № 188. С. 4.

36

Баранов А.А. Указ. соч. С. 117-118.

37

Л-н. Торговля России в Персидском заливе 1903-1913 гг. // Торговля СССР с Востоком.

1928. № 7-8. С. 27.

161

рынке с большим опозданием, и нужно много трудиться и бороться, чтобы

занять подобающее место среди более старых конкурентов»38.

Добиваясь повышения продаж, промышленники стали предоставлять скид-

ку со стоимости товара на 25% и рассрочку его оплаты на шесть месяцев под

8% годовых39. Однако они не жертвовали качеством продукции ради снижения

её себестоимости, чем смогли обеспечить себе существенное преимущество.

Рассуждая об этом, консул в Реште 11 августа 1910 г. сообщал: «Английский

ситец хотя и превосходит русский красотой рисунка, но значительно уступа-

ет ему в добротности и выделке. В дюйме русского ситца 16 ниток, тогда как

в английском 15 и меньше. Причём нитка русского ситца лучше по качеству

и толще английских. Ввиду сего нет оснований предполагать, что наш ситец не

может более конкурировать с английским. За последнее время в таких больших

городах, как Тегеран, Решт, Тавриз, Мешед, появились продавцы и покупате-

ли, не довольствующиеся всяким товаром ради одной его дешевизны, и уже

замечается стремление к приобретению лучших сортов товаров, хотя бы и до-

рогих. Отсюда вполне естественно заключить, что усиленный спрос на русский

ситец, как наилучший в Персии, несомненно, возникнет в недалёком будущем,

и наш товар займёт своё место на рынках Персии»40.

При этом, не довольствуясь освоением рынков на севере Персии, в Пе-

тербурге инициировали транспортировку товаров в южные провинции страны.

3 февраля 1901 г. Российское общество пароходства и торговли при содействии

Министерства финансов отправило пароход «Корнилов» в первый рейс из Одес-

сы в порты Персидского залива. На его борту находились товары Товарищества

Никольской мануфактуры Саввы Морозова и Прохоровской Трёхгорной ману-

фактуры41. В 1903 г. через Персидский залив завезли 22,4 т хлопчатобумажной

ткани, 1904 г. - 93 т, 1905 г. - 159 т, но в 1906 г. - всего лишь 41,1 т42.

В том же 1906 г. Н.И. Прохоров передал в Московский биржевой комитет

записку, в которой изложил собственный опыт торговли в Ширазе и Исфагане

текстильным товаром, доставленным через южные порты. Фабрикант выде-

лил на открытие там складских помещений «очень крупную сумму» и отнёсся

«к делу распространения русской мануфактуры в Персии с особым внима-

нием». Благодаря высокому качеству и подходящей расцветке первые партии

ткани разошлись быстро. Однако прибыли от их продажи фирма не получи-

ла, даже несмотря на то, что государство компенсировало пошлины: сказыва-

лись «громадные» расходы на содержание отделений и провоз груза от Москвы

до пункта назначения (и в особенности от Бушира до Шираза и Исфагана

через малодоступные склоны гор). Когда же в 1905-1906 гг. себестоимость

продукции в России значительно повысилась из-за сокращения рабочего вре-

мени, увеличения заработной платы и подорожания топлива, Товариществу

пришлось продавать свои изделия по «несомненно убыточным ценам», всеми

силами стараясь избежать ликвидации предприятия. Правительство, несмотря

38

Доклады совета Русского экспортного товарищества // Всероссийский съезд представите-

лей русской торговли и промышленности по вопросу о развитии торговых сношений с Ближним

Востоком. М., 1910. С. 318.

39

АВПРИ, ф. 144, оп. 490, д. 19д, л. 204-204 об.

40

Там же.

41

Сенченко И.П. Российская империя, Аравия и Персидский залив. Коллекция историй.

СПб., 2018. С. 77.

42

Л-н. Указ. соч. С. 27.

162

на крупные денежные затраты, по свидетельству Прохорова, не оказывало су-

щественного влияния на положение дел. К тому же консулы зачастую бездей-

ствовали, и предпринимателям неоднократно приходилось жаловаться на них

в Министерство торговли и промышленности43.

Со своей стороны, британские коммерсанты, выдавливая конкурентов

с рынков Южной Персии, начали подделывать российские образцы ситцев,

намеренно ухудшая их качество. Всё это препятствовало росту поставок. Если

в 1907 г. ввоз через порты Персидского залива несколько усилился и достиг

97,7 т, то в дальнейшем он резко сократился и составил в 1908 г. - 13 т,

1909 г. - 13,4, 1910 г. - 2,6, 1911 г. - 3, 1912 г. - 16,8, в 1913 г. - 0,8 т. По

количеству завезённой на юг Персии хлопчатобумажной ткани в 1912-1913 гг.

Россия сильно отставала не только от Великобритании, но и других стран. Сто-

имость её товара ограничивалась скромной суммой в 1 200 фунтов стерлингов,

тогда как британского достигала 469 715, индийского - 88 105, германского -

8 822, турецкого - 1 241 фунт стерлингов44.

Российские предприниматели, познакомившись с особенностями рынков

Центральной и Южной Персии, предлагали правительству закрепить свои по-

зиции на севере страны и привести там в порядок транспортную инфраструк-

туру (порты в Энзели и Пир-Базаре, шоссейную дорогу до Тегерана и т.д.).

Затем уже следовало двигаться в восточном и южном направлениях, посте-

пенно проникая в торговые центры других регионов. «В силу географического

положения, - писал Прохоров, - северная граница Персии представляет все

преимущества для правильного развития прочных торговых сношений России

с Персией, и все заботы правительства должны бы быть обращены на исполь-

зование именно этого преимущественного положения… Такой план нам кажет-

ся тем более целесообразным, что именно север Персии представляет самый

интересный в смысле покупной способности рынок, несравненно более бога-

тый, чем центральный район, не говоря уже о городах Южной Персии и в осо-

бенности портах Персидского залива. В поступательном движении с севера на

юг нам не пришлось бы постоянно сталкиваться с параллельно двигающимся

конкурентом, имеющим возможность вытеснить нас в любой момент, благода-

ря более удобному для него морскому сообщению»45.

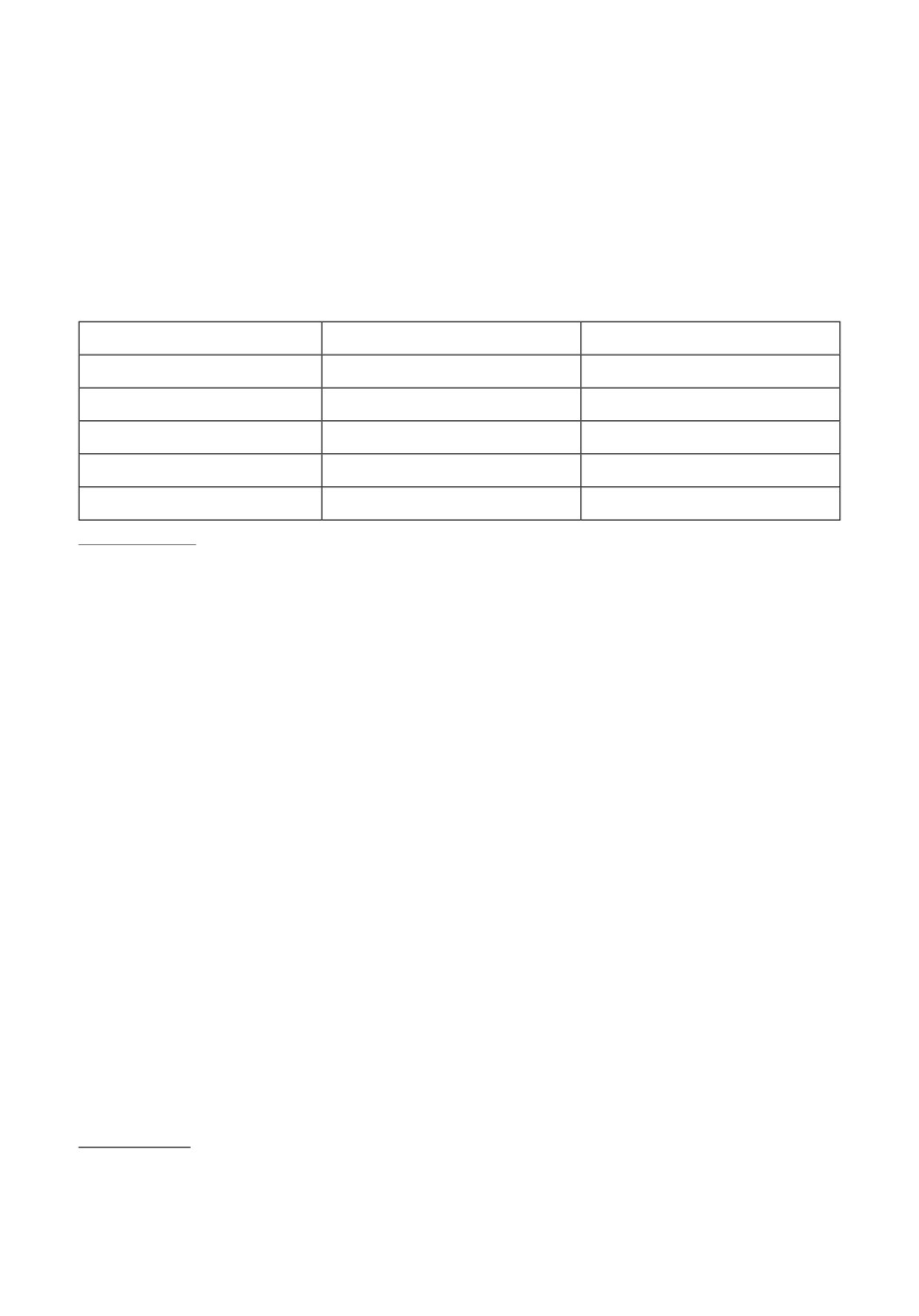

Но в целом, в деловых кругах рассчитывали на дальнейшее освоение пер-

сидского рынка. С 1909/1910 г. российский экспорт тканей неуклонно усили-

вался и в 1912/1913 г. даже превысил британский (см. табл. 2).

Это объяснялось ускоренными темпами роста промышленного производ-

ства. Если в общемировой индустрии в 1890-1912 гг. число прядильных ве-

ретён увеличилось только на 105%, а потребление хлопка на 114%, то в России

соответственно - на 167 и 180%46.

Большим подспорьем являлась и практика возврата пошлин на хлопок при

вывозе тканей за границу. Газета «Утро России» писала в 1910 г., что от про-

мышленников зависит техническое усовершенствование производства, ведущее

к удешевлению товаров, но отнюдь не стоимость сырья, использованного для

изготовления изделий. Она во многом определяется таможенным обложени-

ем, и освободить «от этих излишних привесков» способно только государство.

43

ЦГА Москвы, ф. 143, оп. 1, д. 100, л. 192 об.-193.

44

Л-н. Указ. соч. С. 27, 29.

45

ЦГА Москвы, ф. 143, оп. 1, д. 100, л. 193 об.

46

Там же, д. 543, л. 26.

163

Когда же они устраняются, то отечественная продукция успешно выходит на

внешние рынки, «как это и доказывается примером торговли России с Пер-

сией». Как признавались в газете, «благоприятным положением дел русская

промышленность обязана тому, что при вывозе хлопчатобумажных тканей за-

считывается пошлина, уплоченная фабрикантами за хлопок, употреблённый на

изготовление этих тканей… Поэтому наши миткали оказываются в состоянии

конкурировать с английскими»47.

Таблица 2

Стоимость ввоза текстильных товаров в Иран (руб.)

Россия

Великобритания

1908/1909 г.

6 720 754

15 432 163

1909/1910 г.

8 523 739

нет данных

1910/1911 г.

9 481 626

13 860 117

1911/1912 г.

11 090 569

14 714 310

1912/1913 г.

16 179 915

14 238 458

Составлено по: АВПРИ, ф. 144, оп. 488, д. 1876, л. 577.

Положительную роль сыграло также Англо-русское соглашение 1907 г., по-

сле которого британцам пришлось отказаться от масштабного торгового при-

сутствия на севере Персии и освободить местный рынок для беспрепятственно-

го ввоза российских тканей. «Следует ли нам, русским, радоваться заключению

англо-русского соглашения? - рассуждали в газете “Голос Москвы”. - Без

сомнения, да»48. По мнению редакции, интересы российской промышленности

при этом не пострадали, поскольку для её экспансии на юге Персии «были

сделаны только единичные попытки»49, тогда как англичанам теперь «придётся

оперировать только на определённой территории», конкурируя друг с другом

или с немцами50.

Таким образом, российские предприниматели долго не проявляли особого

интереса к персидскому рынку, но после того как отечественная хлопчато-

бумажная промышленность достигла размеров, требовавших внешнего сбыта,

купцы и правительство совместными усилиями смогли быстро закрепиться

в северных провинциях Персии, превзойдя Великобританию по объёму ввози-

мой хлопчатобумажной продукции и приступив к экономическому освоению

южных районов страны.

47

Торговые интересы в Персии (окончание) // Утро России. 1910. 23 ноября. № 307. С. 7.

48

Англо-русское соглашение // Голос Москвы. 1907. 22 августа. № 194. С. 2.

49

Россия и Персия // Голос Москвы. 1907. 24 августа. № 196. С. 3.

50

Англия и русско-английская конвенция // Голос Москвы. 1907. 26 августа. № 198. С. 3.

164