Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 2

УДК 633.16:631.527.8

DOI: 10.31857/S2500262721020046

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ

ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА

И.Н. Щенникова, член-корреспондент РАН, И.Ю. Зайцева, аспирант

Е.Н. Носкова, кандидат сельскохозяйственных наук

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого,

610007, Киров, ул. Ленина, 166 а

E-mail: i.schennikova@mail.ru

Модели сортов сельскохозяйственных культур создают для определенных агроклиматических условий. Цель исследо-

ваний - дополнить существующие модели двурядного и многорядного сортов ярового ячменя, адаптивных к почвен-

но-климатическим условиям Волго-Вятского региона, новыми признаками и свойствами для более эффективной их

реализации. Исследования проводили на основе обширных, статистически обработанных данных коллекционных пи-

томников и конкурсных сортоиспытаний за 2003-2019 гг. Высокой урожайностью характеризовались сорта с более

продолжительным вегетационным периодом. В условиях региона сорта ячменя формировали урожайность за счет раз-

личного сочетания элементов ее структуры. Определенный вклад вносили продуктивность колоса и масса 1000 зёрен,

при этом у многорядного ячменя зависимость урожайности от указанных признаков была более значительной (r = 0,61

и 0,78 соответственно), чем у двурядных (r = 0,40 и 0,42). Плотность растений у всех сортов на 1 м2 к уборке не должна

превышать 350-400 шт./м2. Оптимальное соотношение числа зерен в колосе и массы 1000 зерен у двурядных сортов

составляет 1,0:2,3; у многорядных - 1:1. Устойчивые к полеганию сорта обоих подвидов характеризовались большим ко-

личеством узловых корней и отношением массы зерна к соломе - 1,0:1,0 или 1,1:1,0 в зависимости от условий вегетации.

Для отбора форм с высокими адаптивными свойствами необходимо использовать показатель ИДК, характеризующий

рост корневой системы в условиях стресса, и RSR, отражающий распределение пластических веществ, величины кото-

рых должны приближаться к 100 %, изменения физиологических процессов в растениях под влиянием стресса должны

быть минимальным (интегральный индекс устойчивости). Статистически значимая (при p ≤ 0,05) взаимосвязь уро-

жайности с содержанием хлорофилла а (r = 0,64), хлорофилла b (r = 0,58) и каротиноидов (r = 0,60) в подфлаговом листе

также делает эти показатели перспективными для использования в селекции.

MODERN APPROACHES IN MODELING BARLEY CULTIVARS

FOR THE VOLGA-VYATKA REGION

Shchennikova I.N., Zaitseva I.Yu., Noskova E.N.

Federal Agrarian Scientific Center of the North-East of N.V. Rudnitsky,

610007, Kirov, ul. Lenina, 166a

E-mail: i.schennikova@mail.ru

Models of cultivars of agricultural crops are created for certain agro-climatic conditions. The aim of the research is to supplement

the existing model of two- and multi-row spring barley cultivars that are adaptive to the soil-and-climatic conditions of the Volga-

Vyatka region with new features and properties for its more effective implementation. Studies were conducted on the basis of

extensive, statistically processed data from collection nurseries and competitive variety tests for 2003-2019. Cultivars having longer

growing period were characterized with high productivity. Under the conditions of the region, barley cultivars formed yields due to a

different combination of elements of its structure. So, a significant contribution to the productivity was made by the spike productivity

and the 1000-grain mass; however, in multi-row barley, the dependence of productivity on these traits was more significant (r = 0.61

and 0.78, respectively) than in two-row barley (r = 0.40 and 0.42). In all cultivars, the density of plants per unit area for harvesting

should not exceed 350-400 pieces per m2. The optimal ratio of the number of grains per spike and the 1000-grain mass in two-

row cultivars is 1.0: 2.3; in multi-row cultivars - 1:1. Lodging-resistant cultivars of both subspecies were characterized by a large

number of nodular roots and a ratio of grain mass to straw - 1.0: 1.0 or 1.1: 1.0 depending on the growing conditions. To select

forms with high adaptive properties, it is necessary to use RTI index that characterize the growth of the root system under stress,

and RSR index - the distribution of plastic matters whose values should approach 100%, and the change in physiological processes

in plants under the influence of stress should be minimal (integral index of resistance). The statistically significant relationship (at

p ≤ 0.05) of chlorophyll a (r = 0.64), chlorophyll b (r = 0.58) and carotenoids (r = 0.60) in the second leaf with yield capacity also

makes this indicator promising for use in barley breeding.

Ключевые слова: Hordeum vulgare, урожайность,

Key words: Hordeum vulgare, yield, productivity, elements of

продуктивность, элементы структуры, устойчивость к

structure, lodging resistance, roots, aluminium tolerance, osmotic

полеганию, корни, алюмотолерантность, осмотический

stress, pigments

стресс, пигменты

Проблему создания моделей сортов сельскохозяй-

появляются новые знания и представления о генетиче-

ственных культур рассматривают в селекционном,

ских и физиологических закономерностях онтогенеза

анатомо-физиологическом, биохимическом и других

растений [4, 5]. А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылева [6]

аспектах [1, 2, 3]. Предполагается, что в будущем

указывали на необходимость более углубленных зна-

прогресс сельского хозяйства будет основан на более

ний о том, какие сочетания внешних условий (реально

эффективной адаптации культур и сортов к изменяю-

существующих и тех, которые можно создать) наибо-

щимся во времени и пространстве факторам внешней

лее благоприятны для максимально полной реализации

среды. Следовательно, разработку моделей сортов не-

потенциала сортов в отношении их общей и полезной

обходимо вести непрерывно, так как с течением вре-

продуктивности. В.А. Крупнов [7] подчеркивал, что

мени меняются требования к возделываемой культуре,

модель сорта следует разрабатывать, в первую очередь,

20

Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 2

на основе лучших генотипов, обладающих рекордной

ность ячменя 2,35 т/га), фосфорных (1,75 т/га) или ка-

адаптивностью.

лийных (1,63 т/га) удобрений менее эффективно, чем

Наличие модели сорта позволяет селекционеру

их комплексное использование. При внесении удобре-

целенаправленно создавать генотипы, максимально

ний под яровой ячмень оптимальной дозой, обеспечи-

приближенные к идеальным. При этом любая разра-

вающей повышение урожайности в 2,4 раза (до 3,41 т/

ботанная модель, основанная на конкретных условиях

га), по сравнению с фоном естественного плодородия

и результатах, в большей или меньшей степени гипо-

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, мож-

тетическая [4]. Прежде всего, создание модели сорта,

но считать N90Р90К90.

учитывающей реализацию его генетического потенци-

Изучение влияния видов основной обработки по-

ала в конкретных условиях региона, для которого пред-

чвы на урожайность ячменя показало большую эф-

назначен сорт, требуется для целенаправленного поис-

фективность вспашки, по сравнению с плоскорез-

ка исходного материала. Результаты оценки большого

ным рыхлением, сбор зерна возрастал на 0,79 т/га

количества образцов из мирового генофонда ячменя

(НСР05=0,17 т/га) [11]. Кроме того, было установлено

ВИР в ФАНЦ Северо-Востока показали, что в боль-

преимущество использования комбинированных агре-

шинстве случаев их непригодность для возделывания

гатов, выполняющих предпосевную обработку почвы,

в Кировской области связана с низкой урожайностью,

внесение удобрений и посев, перед классической куль-

склонностью к полеганию, поражению болезнями и

тивацией. При этом отмечено [12], что для выполнения

др. [8, 9]. Формирование стабильно высоких урожаев

всего комплекса работ по обработке почвы и посеву

зерна ярового ячменя в Волго-Вятском регионе спо-

достаточно орудия для основной обработки почвы со

собны обеспечить только сорта, соответствующие,

сменными рабочими органами и почвообрабатываю-

как минимум, трем основным требованиям: успешно

ще-посевного агрегата.

противостоящие неблагоприятным (экстремальным)

В результате наших исследований и данных го-

воздействиям внешних факторов биотической и абио-

сударственного сортоиспытания доказана перспек-

тической природы; максимально эффективно исполь-

тивность возделывания в условиях Волго-Вятского

зующие благоприятные условия среды; имеющие вы-

региона как двурядных, так и многорядных сортов

сокий потенциал продуктивности. Обобщая данные

ячменя. В результате многолетних исследований со-

разных авторов, С.Н. Новоселов [4] делает обоснован-

здана и успешно используется в практической селек-

ный вывод о том, что создаваемая модель сорта долж-

ции рабочая коллекция современных источников хо-

на отвечать на следующие вопросы: экономическое

зяйственно ценных признаков и свойств культуры. В

значение сорта, агротехнические условия предполага-

нее входят коллекционные образцы, а также линии и

емого ареала возделывания, совокупность признаков

сорта, созданные в ФАНЦ Северо-Востока с исполь-

и свойств для реализации модели, генетико-селекци-

зованием классических (гибридизация и отбор) и

онные методы и исходный материал для достижения

инновационных (клеточных) методов селекции [13].

ожидаемого результата.

Для ускорения селекционного процесса по созданию

Ячмень - проверенная и высоконадёжная зернофу-

стрессоустойчивых генотипов ячменя разработаны

ражная культура, которая в почвенно-климатических

селективные системы in vitro, позволяющие получать

условиях Кировской области максимально реализует

растения-регенеранты ячменя, устойчивые к комплек-

свой биологический потенциал, обеспечивая формиро-

су таких стрессовых факторов, как кислотность почвы,

вание устойчивых урожаев [9]. В последние годы в Ки-

ионная токсичность металлов и засуха [14, 15].

ровской области наблюдалась тенденция увеличения

Цель исследований - дополнить существующую

площади посевов ячменя, которая в 2019 г. составила

модель сортов ярового ячменя, адаптивных к почвен-

100,7 тыс. га.

но-климатическим условиям Волго-Вятского региона,

Высокие и стабильные урожаи культуры возмож-

новыми признаками и свойствами для более эффектив-

ны только при освоении современных агротехнологий

ной ее реализации.

[10]. Для выращивания ячменя лучше всего подходят

Методика. Разработка моделей сортов ярового яч-

дерново-карбонатные глинистые и суглинистые по-

меня для условий Волго-Вятского региона основана на

чвы. При возделывании культуры на дерново-подзоли-

обширном, статистически обработанном наборе дан-

стых почвах самые высокие результаты достигаются

ных коллекционных питомников и конкурсных сорто-

на слабооподзоленных суглинках средней связности.

испытаний за 2003-2019 гг. Исследования проводили

Корневая система ячменя развита слабее, чем у других

в ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров) в соответствии с

зерновых, и ее усвояющая способность ниже, поэтому

методикой государственного сортоиспытания [16] и

для культуры необходимы легкодоступные элементы

методическими указаниями ВИР [17]. При фенологи-

минерального питания, особенно в начальный период

ческих наблюдениях и структурном анализе образцов

роста [9]. Правильное их соотношение - главное ус-

ячменя во всех питомниках изучали количественные

ловие эффективности применяемых удобрениях. Так

и качественные признаки. Определение устойчивости

как на дерново-подзолистых почвах Волго-Вятского

генотипов к алюмокислому и осмотическому стрес-

региона, в том числе в Кировской области, в первом

сам проводили в соответствии с методикой [18], за-

минимуме находится азот, урожайность зерна ячменя

сухоустойчивости - на основании способности семян

в этих условиях в основном определяет применение

прорастать в растворах осмотиков, чем она выше, тем

азотных и в меньшей степени фосфорных и калийных

более засухоустойчивым считается сорт. Кроме того, в

удобрений. Установлено [10], что на почвах с высоким

дополнение использовали те же показатели, что и для

содержанием Р2О5 (170-190 мг/кг) и К2О (230-250 мг/

определения алюмоустойчивости - RSR и относитель-

кг почвы), слабой обеспеченностью гумусом (до 1,54

ная RSR.

%) и низкой рН (4,17-4,55 ед.) урожайность ярового

Период проведения исследований характеризовал-

ячменя при высоких дозах азотных удобрений (до 150

ся разнообразием гидротермических условий. Количе-

кг д.в.) достигает 3,61 т/га (без удобрений - 1,40 т/га).

ство осадков за вегетационный период меньше нормы

Применение по 60 кг д.в./га только азотных (урожай-

(251 мм) отмечено в 2010, 2011, 2013, 2014 и 2016 гг.,

21

Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 2

близкое к средней многолетней - в 2005 г. и больше

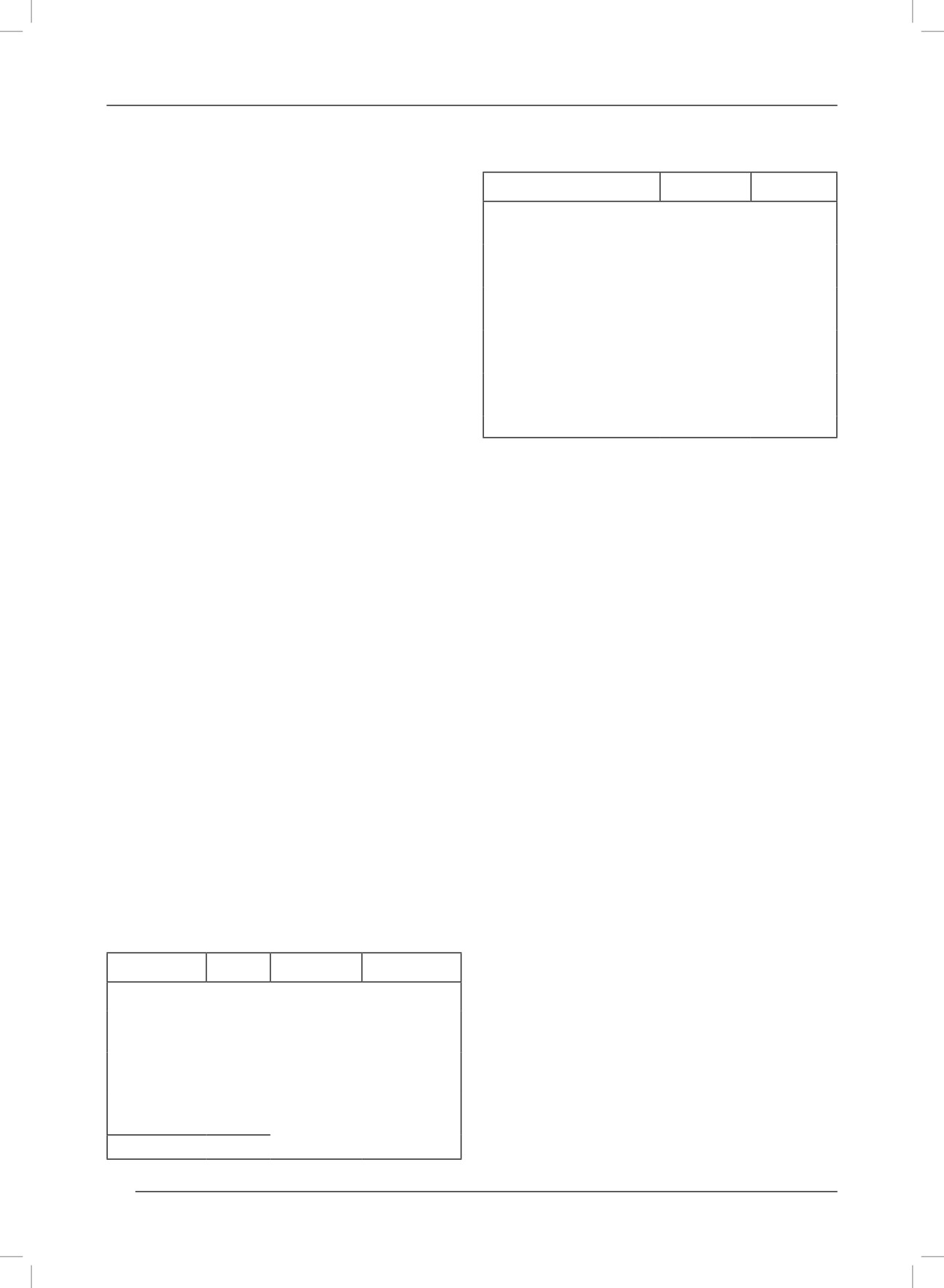

Табл. 2. Коэффициенты парных корреляций

нормы - в 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012,

элементов структуры с урожайностью ячменя

2017 гг. Неравномерным было и распределение осад-

Признак

Двурядные

Многорядные

ков в период май-август. Майскую засуху наблюдали

сорта

сорта

в 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2018 гг.,

Вегетационный период

0,69

0,63

июньскую - в 2007 г., в июле неблагоприятные условия

сложились в 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 и 2016

Полевая всхожесть

-0,20

0,17

гг. Теплообеспеченность ячменя была достаточно бла-

Сохранность растений к уборке

0,15

-0,11

гоприятной во все годы исследований.

Общая кустистость

-0,11

0,26

Почва экспериментальных участков дерново-под-

золистая с низким содержанием гумуса (1,4 % по Тю-

Продуктивная кустистость

-0,07

0,32

рину), небольшой мощностью перегнойного горизонта

Длина колоса

-0,45

-0,11

в значительной части с низкой рНKCl (4,6 ед.), повы-

шенным содержанием подвижного фосфора и очень

Количество колосков в колосе

-0,37

0,05

высоким калия (соответственно 136 мг/кг почвы и 219

Количество зерен в колосе

-0,08

0,01

мг/кг почвы по Кирсанову), типичная для Кировской

области. Основную и предпосевную обработку почвы

Масса зерна с колоса

0,40

0,61

проводили в соответствии с зональными рекомендаци-

Масса зерна с растения

0,19

0,27

ями [11, 12]. В целом почвенно-климатические условия

Масса 1000 зерен

0,42

0,78

способствовали выявлению потенциальных возможно-

стей сортов.

У устойчивых сортов вторичные (узловые) корни тол-

Результаты и обсуждение. В конкретных экологи-

стые, упругие и радиально расходятся от узла кущения,

ческих условиях урожайность сорта складывается из

а их количество и диаметр больше, чем у полегающих

большого числа различных признаков и свойств. Реше-

[19]. Анализ корневой системы сортов коллекционно-

ние проблемы склонности сортов ячменя к полеганию

го питомника показал наличие вариабельности коли-

неразрывно связано с задачей дальнейшего повыше-

чества зародышевых и узловых корней в разные фазы

ния урожайности. Устойчивость к полеганию зависит

развития растений. Были выявлены существенные

от анатомо-морфологических особенностей растений,

различия (tф< tт) по числу узловых корней между со-

которые подвержены широкой изменчивости в зависи-

ртами двурядного (22-23 шт.) и многорядного (26-28

мости от погодных условий. Например, высота соло-

шт.) ячменя. Многорядные сорта уже в фазе кущения

мины, будучи генетически детерминированным свой-

выделялись большим количеством узловых корней и

ством, изменялась у сортов Дина и Лель от 55 до 100

сохраняли это преимущество на более поздних этапах

см. Устойчивость к полеганию также связывают с та-

онтогенеза. Установлена статистически значимая (при

кими морфологическими особенностями второго ниж-

р ≤ 0,05) корреляционная связь средней степени между

него междоузлия, как длина, диаметр и масса. Иссле-

устойчивостью к полеганию и количеством узловых

дованиями установлены различия между двурядными

корней, сформированных к фазе созревания (r = 0,44).

и многорядными сортами по этим признакам. Так, при

Высота соломины и устойчивость сортов к полега-

практически одинаковом диаметре двурядные сорта

нию связаны с соотношением массы зерна и соломы,

коллекционного питомника отличались более корот-

которое характеризует нагрузку колоса на растение. У

ким и легким междоузлием, чем многорядные, и были

устойчивых сортов при урожайности 5,0-6,0 т/га вели-

устойчивы к полеганию (табл. 1). Корреляционный

чина этого показателя варьировала от 1,0:1,0 до 1,1:1,0

анализ не выявил наличия существенной зависимости

в зависимости от условий года. Примерно такое соот-

устойчивости к полеганию от изучаемых признаков,

ношение целесообразно сохранять и во вновь создава-

возможно, большее влияние оказывает анатомическое

емых сортах.

строение соломины. Однако эти параметры использу-

В Кировской области рекомендуемая норма высева

ют в селекционных программах по созданию устойчи-

ячменя составляет 5,0 млн всхожих зерен на 1 га, что

вых к полеганию сортов ячменя.

при прочих благоприятных условиях вегетации обе-

Оценку на устойчивость к полеганию лишь по

спечивает густоту стояния растений к уборке 350-400

надземной части растения нельзя считать исчерпы-

растений на 1 м2. Анализ урожайности сортов в кон-

вающей. Важна и корневая система, которая создает

курсном сортоиспытании показал, что именно такое

прочную опору для стебля и препятствует полеганию.

количество растений обеспечивает максимальный в

Табл. 1. Морфологические особенности

опытах сбор зерна. Культура характеризуется высоким

второго нижнего междоузлия (2018-2020 гг.)

коэффициентом продуктивного кущения. Как правило,

двурядные сорта кустятся лучше многорядных.

Показатель

Стандарт-

Двурядные

Многорядные

ный сорт

сорта

сорта

Создание сорта, соответствующего модели, - слож-

Устойчивость

9,0

8,1-9,0 (8,8)*

5,8-8,8 (6,6)

ная задача, так как в разные годы урожайность до-

к полеганию, балл

стигается благодаря сочетанию различных факторов.

Длина 2-го

7,9

5,0-7,9 (6,3)

5,8-8,9 (6,7)

Корреляционный анализ результатов многолетних ис-

нижнего

следований продемонстрировал ее фенотипическую

междоузлия, см

сопряженность с элементами структуры продуктив-

Масса 2-го

74,8

39,4-94,8 (65,3)

46,0-122,2 (77,0)

ности и продолжительности вегетационного периода.

нижнего

Самой высокой была урожайность сортов с более про-

междоузлия, мг

должительным вегетационным периодом (табл. 2).

Диаметр 2-го

2,4

2,2-2,8 (2,4)

2,2-2,9 (2,5)

К числу наиболее значимых признаков можно от-

нижнего

междоузлия, мм

нести продуктивность колоса и массу 1000 зёрен. При

этом у многорядного ячменя корреляция этих признаков

*в скобках среднее значение признака.

с величиной урожайности была выше, чем у двурядного.

22

Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 2

Учитывая связь между количеством зерен в колосе

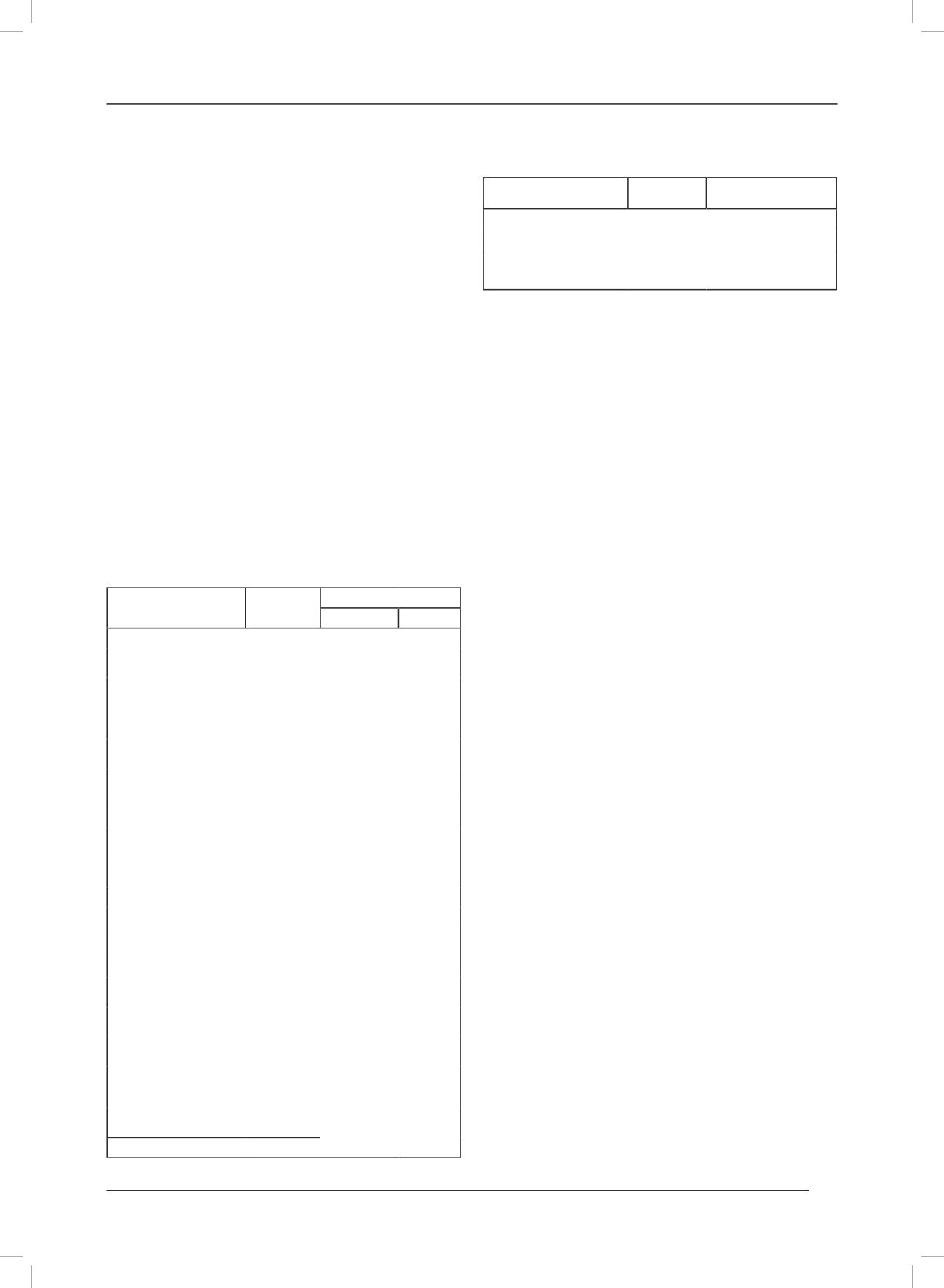

Табл. 4. Параметры алюмоустойчивого сорта

и массой 1000 зерен, а также то, что их величины, в

ярового ячменя

конечном итоге, определяют продуктивность колоса, в

новых сортах необходимо найти оптимальное соотно-

Показатель

Стандартный

Модельный сорт

шение между этими компонентами. В конкурсном со-

сорт

ртоиспытании у лучших сортов многорядного ячменя

ИДК, %

75,8

выше 65

ФАНЦ Северо-Востока при урожайности 5,98 ± 0,66 т/

Относительная RSR, %

83,7

приближен к 100%

га число зерен в главном колосе составляло в среднем

35 ± 2 шт., масса 1000 зерен - 36,0 ± 0,9 г при опти-

Интегральный индекс

40,5

минимальное значение

мальной норме высева 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га.

устойчивости, %

(0-20)

Соотношение изучаемых показателей 1:1 было наибо-

лее благоприятным, при этом их абсолютные величи-

тивного стеблестоя, обеспечения полноценных всхо-

ны могли варьировать. У двурядных сортов при анало-

дов и хорошей сохранности растений к уборке.

гичной норме высева и урожайности 5,83 ± 0,57 т/га,

Несмотря на очевидные успехи в создании высо-

количество зерен в главном колосе составляло 20,6 ±

коурожайных и скороспелых сортов ячменя, многие

0,5 шт., масса 1000 зерен - 47,4 ± 0,7 г, соотношение

проблемы селекции этой культуры в Волго-Вятском

величин этих показателей - 1,0:2,3. Такие соотноше-

регионе остаются нерешенными. Усиливающиеся

ния целесообразно сохранять во вновь создаваемых

тенденции изменения почвенно-климатических усло-

сортах.

вий возделывания вызывают необходимость создания

Учитывая особенности почвенно-климатических

агроэкологически устойчивых сортов ячменя, способ-

условий и различия морфо-биологических признаков

ных переносить стрессы различной природы.

изучаемых сортов, разработаны модели двурядного и

Повышенная кислотность почвы - основной эда-

многорядного сорта ярового ячменя для Волго-Вятско-

фический стрессор, вызывающий значительные по-

го региона (табл. 3).

тери урожая ячменя. Для отбора форм с высокими

Исходя из полученных результатов, увеличения

адаптивными свойствами необходима оценка комплек-

урожайности культуры в регионе можно достичь, в

са биологически ценных признаков на разных этапах

первую очередь, путем создания оптимального продук-

онтогенеза. Большое значение имеет изучение степени

развития первичной корневой системы и надземных

Табл. 3. Параметры модельных сортов ярового ячменя

органов, изменчивость которых при наличии стресса

может характеризовать устойчивость генотипа к небла-

Показатель

Стандартный

Модельный сорт

сорт

гоприятным факторам среды. Так, величины показате-

многорядный

двурядный

лей ИДК, характеризующего рост корневой системы в

Урожайность, т/га

4,3-6,4

10,0-12,0

8,0-10,0

условиях стресса, и RSR, отражающего распределение

пластических веществ, должны приближаться к 100 %,

Вегетационный период,

76-80

76-80

76-80

дней

а изменение физиологических процессов под влияни-

ем стресса (интегральный индекс устойчивости) долж-

Густота стеблестоя,

но быть минимальным (табл. 4).

шт./м2:

полные всходы

400-420

400-450

400-450

Волго-Вятский регион считается зоной достаточно-

сохранность к уборке

290-310

350-400

350-400

го увлажнения, но для него характерно неравномерное

выпадение осадков в течение вегетационного периода,

Количество узловых

19-20

26-28

20-22

корней, шт.

кроме того, раз в четыре-пять лет на территории реги-

Продуктивная

1,9-2,1

2,0-2,5

2,0-2,5

она наблюдается засуха. Анализ экспериментальных

кустистость

данных показал, что всхожесть засухоустойчивых ге-

Средняя высота

62-78

65-75

65-75

нотипов в стрессовых условиях превышает 80 %, а от-

стеблестоя, см

носительная RSR приближена к 100 %.

Количество колосков

21-23

46-50

22-25

Содержание фотосинтетических пигментов в ли-

в колосе, шт.

стьях ячменя - один из значимых физиологических

Количество зерен

19-22

40-46

20-24

показателей, влияющих на урожайность культуры. Ко-

в колосе, шт.

личество хлорофилла в листьях ячменя в фазе цвете-

Плотность колоса

12-13

12-13

13-14

ния определяют условия выращивания и генотип. Так,

для сортов двурядного ячменя отмечено варьирование

Масса зерна с колоса, г

0,9-1,1

1,2-1,7

1,0-1,5

содержания хлорофилла а во флаговом листе от 6,73 до

Масса зерна

1,5-2,5

2,5-3,0

2,0-2,5

12,28 мг/г сухой массы, хлорофилла б - от 3,60 до 6,92

с растения, г

мг/г, для подфлагового листа - соответственно от 9,93

Масса 1000 зерен, г

46-52

36-42

48-52

до 12,86 мг/г и от 5,53 до 7,98 мг/г. Характеристики

Засухоустойчивость*,

3,9-4,1

4,5-5,0

4,5-5,0

пигментного комплекса могут быть использованы для

балл

прогноза развития отдельных элементов продуктивно-

Устойчивость

4,1-4,4

4,5-5,0

4,5-5,0

сти растений ячменя, в частности содержание пигмен-

к полеганию*, балл

тов во флаговом листе - признаков длина колоса, масса

Устойчивость

3,9-4,1

4,5-5,0

4,5-5,0

зерна с колоса и масса 1000 зерен; содержание пигмен-

к осыпанию*, балл

тов в подфлаговом листе - длина колоса и урожайность.

Устойчивость

3,5-5,0

4,5-5,0

4,5-5,0

Нашими исследованиями установлена статистически

к пятнистостям листьев*,

значимая (при p ≤ 0,05) взаимосвязь урожайности с со-

балл

держанием хлорофилла а (r = 0,64), хлорофилла b (r =

Устойчивость

4,0-5,0

4,5-5,0

4,5-5,0

0,58) и каротиноидов (r = 0,60) в подфлаговом листе,

к пыльной головне*, балл

что делает этот показатель перспективным для исполь-

*по 5-и балльной шкале

зования в селекции.

23

Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 2

Таким образом, анализ результатов многолетних

8. Родина Н.А. Селекция ячменя на Северо-Востоке

исследований дает научную информацию, позволяю-

Нечерноземья. Киров: Зональный НИИСХ Севе-

щую выявить и обосновать перспективные направле-

ро-Востока, 2006. 488 с.

ния дальнейшей селекционной работы. Предложена

9. Козлова Л.М., Попов Ф.А., Денисова А.В. Разработ-

модель сорта ярового ячменя с учетом технологично-

ка полевых севооборотов с различным насыщением

сти и адаптации к условиям Волго-Вятского региона.

зерновыми и зернобобовыми культурами для увели-

При селекции на продуктивность необходимо отби-

чения выхода кормов // Адаптивное кормопроизвод-

рать растения среднеспелые (76-80 дней), устойчивые

ство.2016. № 2. С. 46-52.

к полеганию (4,5-5,0 баллов) и болезням (4,5-5,0 бал-

10. Влияние возрастающих доз и соотношений мине-

лов), характеризующиеся хорошо развитой вторичной

ральных удобрений на урожайность и качество

корневой системой (многорядные сорта - 26-28 шт.,

зерна ячменя / В.Д. Абашев, Е.В. Светлакова, Ф.А.

двурядные - 20-22 шт.) и элементами структуры уро-

Попов и др. // Аграрная наука Евро-Северо-Восто-

жайности (продуктивная кустистость - 2,0-2,5, продук-

ка. 2016. № 1 (50). С. 24-30.

тивность колоса - 1,0-1,7 г, масса 1000 зерен у много-

11. Kozlova L.M., Popov F.A., Demshin S.L. Characteristic

рядных - 36-42 г, у двурядных - 48-52 г). При создании

and efficiency of operation of the unit for non-plough

высокоурожайных, адаптивных к регионспецифичным

soil cultivation and sowing unit in conditions of the

стрессам сортов эффективно дополнительное исполь-

Eastern European part of Russia

// Agricultural

зование таких параметров как ИДК, RSR, а также со-

Engineering. 2014. № 4 (152). P. 163.

держание хлорофилла в подфлаговом листе растений

12. Дёмшин С.Л. Техника для обработки почвы и посева

ячменя.

в условиях Евро-Северо-Востока России. Иннова-

ции в сельском хозяйстве. 2016. № 3(18). С. 17-24.

Литература.

13. Щенникова И.Н., Кокина Л.П. Приоритетные на-

1. Методология создания продуктивных, экологически

правления и некоторые результаты селекции яро-

устойчивых сортов овса пленчатого / Г.А. Батало-

вого ячменя в Волго-Вятском регионе // Известия

ва, С.Н. Шевченко, Е.М. Лисицын и др. // Российская

Самарского научного центра Российской академии

сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 3-6.

наук. 2018. Т. 20. №2(2). С. 214-219.

2. Лисицын Е.М. Использование маркерной селекции в

14. Шуплецова О.Н., Щенникова И.Н. Генетические

создании моделей сортов зерновых культур, устой-

источники селекции ячменя (Hordeum vulgare L.) в

чивых к абиотическим стрессам // Аграрная наука

Волго-Вятском регионе // Труды по прикладной бо-

Евро-Северо-Востока. 2018. № 3(64). С. 4-12.

танике, генетике и селекции. 2019. Т. 180. Вып. 1. С.

3. Методы и результаты селекции ярового ячменя

82-88.

на Кубани / Т.Е. Кузнецова, С.А. Левштанов, Н.В.

15. Шуплецова О.Н. Клеточная технология создания

Серкин и др. // Достижения науки и техники АПК.

сортов ячменя с комплексной устойчивостью к

2015. № 29. С. 20-22.

ионной токсичности металлов и засухе. Биология

4. Новоселов С.Н. Философия идеотипа сельскохо-

клеток растений in vitro и биотехнологии: тези-

зяйственных культур. I. Методология и методика

сы докладов ХI Междун. конф. Минск: Медисонт,

// Научный журнал КубГАУ, 2006. № 24(8). URL:

2018. С. 278-279.

16. Методика Госкомиссии по испытанию сельскохо-

щения: 23.08.2020 г.)

зяйственных культур. М.: Калининская областная

5. Байкалова Л.П. Голозерный ячмень и овес в Сибири:

типография, 1985.389 с.

монография. Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2018. 298 с.

17. Методические указания по изучению и сохранению

6. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая се-

мировой коллекции ячменя и овса. СПб.: ВИР, 2012.

лекция растений. Минск: Тэхнологiя, 1997.372 с.

63 с.

7. Крупнов В.А. Проблемы создания модельного со-

18. Лисицын Е.М. Показатели развития корневых си-

рта // Селекция и семеноводство. 1981. № 9. С.

стем в эдафической селекции ячменя // Зернобобо-

7-11. Шешегова Т.К., Щенникова И.Н. Источники

вые и крупяные культуры. 2018. №2(26). С. 66-71.

ценных признаков ячменя (Hordeum vulgare L.) и их

19. Григулецкий В.Г. О полегании злаковых растений

использование в ФАНЦ Северо-Востока // Вестник

и методиках оценки устойчивости их стеблей //

Алтайского государственного аграрного универси-

Международный сельскохозяйственный журнал.

тета. 2019. № 3 (173). С. 25-31.

2020. № 1(373). С. 62-67.

Поступила в редакцию 21.09.2020

После доработки 18.12.2020

Принята к публикации 20.02.2020

24