АГРОНОМИЯ

Д.А. Иванов, член-корреспондент РАН, профессор

О.В. Карасева, кандидат сельскохозяйственных наук

М.В. Рублюк, кандидат сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель

РФ, 170530, Тверская обл., п. Эммаусс, 27

E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru

УДК 631.5; 631.6; 911.2

DOI: 10.30850/vrsn/2020/1/27-30

МОНИТОРИНГ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ УГОДИЙ

В ПРЕДЕЛАХ АГРОЛАНДШАФТА

В работе представлены результаты статистического анализа данных долговременного мониторинга агрохимических свойств

почв различных угодий в пределах мелиорированного агроландшафта. Исследования выполняли в 1997-2012 годах на агроэко-

логической трансекте полигона ВНИИМЗ - узком поле длиной 1300 м, пересекающем все основные ландшафтные микропози-

ции конечно-моренного холма. В ходе мониторинга проведено два тура агрохимических обследований территории трансекты:

1. В 1997 году - исходное состояние почв; 2. В 2012 - состояние почв выводного поля и севооборотного массива. Агрохимические

параметры почв (различные виды кислотности, содержание элементов питания растений и гумуса) определяли в точках опро-

бования, регулярно расположенных вдоль трансекты. Результаты исследований статистически обрабатывали на основе паке-

та STATGRAPHICS plus. Выявлено, что за время исследований произошла однотипная эволюция агрохимических параметров

почв различных угодий - во всех наблюдается подкисление, потеря основных элементов питания растений при накоплении гу-

муса. К 2012 году пространственная вариабельность большинства агрохимических параметров почв разных угодий в основном

стала зависеть от гранулометрического состава почв. Обнаружено существенное различие в механизме потери почвами калия

и фосфора - миграция калия в основном зависит от напряженности элювиальных процессов в агроландшафте, а перемещение

фосфора происходит латерально по плужной подошве. На основе полученных результатов можно разработать систему адап-

тивного размещения угодий в агроландшафте, для управления деградационными процессами в почвах.

Ключевые слова: агроландшафт, агрохимия, миграция, угодья, системы земледелия, мониторинг.

D.A. Ivanov, Corresponding Member of RAS, Professor

O.V. Karaseva, PhD in Agricultural sciences

M.V. Rublyuk, PhD in Agricultural sciences

All-Russian Research Institute of Reclaimed Lands

RF, 170530, Tverskaya obl., p. E`mmauss, 27

E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru

AGROCHEMICAL PROPERTIES MONITORING OF THE VARIOUS LANDS WITHIN

THE AGROLANDSCAPE

The paper presents the results of a statistical analysis of data on long-term monitoring of the agrochemical properties of soils of various lands within

the reclaimed agrolandscape. Research was conducted in 1997-2012 on the agroecological transect of the VNIIMZ polygon - a narrow field

1300 m long that intersects all the main landscape positions of the end moraine hill. During the monitoring, two rounds of agrochemical surveys

of the transect territory were carried out: 1. In 1997, the initial state of the soils was investigated; 2. In 2012, the state of the soils of the output

field and crop rotation array. Agrochemical parameters of soils (various types of acidity, content of plant nutrients and humus) were determined

at the sampling points regularly located along the transect. The research results were statistically processed based on the STATGRAPHICS plus

package. It was revealed that during the research, the same type of evolution of the agrochemical parameters of soils of different lands occurred -

acidification of soils, loss of the basic elements of plant nutrition during the accumulation of humus are observed everywhere. By 2012, the

spatial variability of most agrochemical parameters of soils of different lands mainly began to depend on the granulometric composition of soils. A

significant difference was found in the mechanism of soil loss of potassium and phosphorus - potassium migration mainly depends on the intensity

of eluvial processes in the agrolandscape, and phosphorus moves laterally along the plow sole. Based on the results obtained, it is possible to

develop a system of adaptive land allocation in an agrolandscape, which allows controlling degradation processes in soils.

Key words: agrolandscape, agrochemistry, migration, land, farming system, monitoring.

Ландшафтно-мелиоративные системы земледе-

ботки данных мониторинга содержания элемен-

лия предназначены для адаптивного размещения

тов питания растений и других параметров агро-

посевов культур в пределах сельскохозяйственно-

экологического полигона ВНИИМЗ в пределах

преобразованных геосистем - агрогеосистем (АГС).

различных угодий.

Процесс адаптации севооборотов и отдельных уго-

дий к природным условиям конкретных ландшаф-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

тов состоит из нескольких этапов, среди которых

наиболее важный - стадия привязки системы пи-

Долгосрочный мониторинг агрохимических

тания растений к условиям конкретного местопо-

свойств почвы в различных природных условиях

ложения. Наряду с традиционными методами опре-

проводится на агроландшафтном стационаре ВНИ-

деления направленности и интенсивности агрохи-

ИМЗ. Стационар, подробно описанный в литерату-

мических мероприятий [6], необходимо учитывать

ре [2-4], расположен в 4 км восточнее г. Тверь в пре-

также и адаптивные реакции почвы на антропоген-

делах конечно-моренного холма с относительной

ное воздействие. [1]

высотой 15 м. Холм состоит из межхолмных депрес-

Долговременный мониторинг в пределах ста-

сий (северной и южной), южного склона крутизной

ционарных (тестовых) участков - наиболее ин-

3-5о, плоской вершины и северного склона - 2-3о.

формативный метод исследования процесса ди-

Почвенный покров представлен вариацией-мозаи-

намики агрохимических свойств почвы. В работе

кой дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв,

представлены результаты статистической обра-

развивающихся на двучленных отложениях различ-

27

АГРОНОМИЯ

ной мощности. Почвы южного склона - мощные и

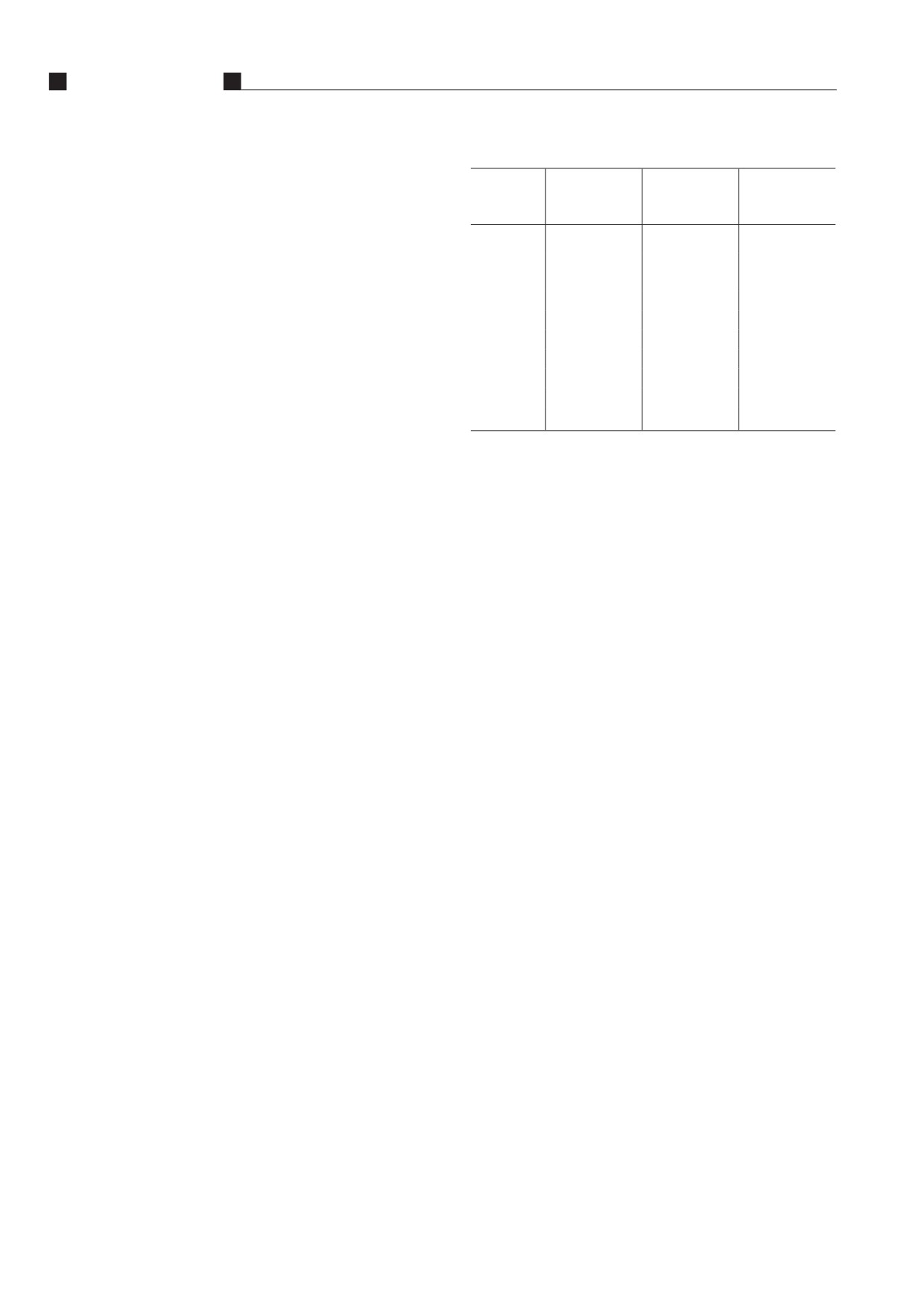

Таблица 1.

среднемощные двучлены, на северном склоне пре-

Изменение агрохимических свойств почв

обладают маломощные двучлены, а в нижней его

в различных угодьях

части морена выходит на поверхность.

Мониторинговые наблюдения проводили на агро-

Усредненное

Среднее

Среднее

экологической трансекте - узком поле длиной 1300 м,

Показатель

исходное

по севообороту,

по сенокосу,

разделенном на продольные параллельные полосы,

состояние, 1997 г.

2012 г.

2012 г.

каждая из которых засевается определенной культу-

рой севооборота. Трансекта пересекает все основные

рН(Ксl)

5,9

5,47

5,46

микроландшафтные позиции конечно-моренного

НСР005

0,27

0,26

холма: транзитно-аккумулятивные агромикроланд-

Hrмгэкв/100 г

2,07

2,18

2,33

шафты (АМЛ) межхолмных депрессий и нижних ча-

стей склонов, в которых аккумулируется влага и пи-

НСР005

тательные вещества из грунтовых и намывных вод;

Р2О5 мг/100 г

54,6

37,1

26,9

транзитные местоположения центральных частей

НСР005

15,6

14,6

склонов, характеризующиеся боковым током вла-

К2О мг/100г

19,9

10,2

8,03

ги; элювиально-транзитные позиции верхних частей

склонов, где, наряду с боковым током влаги, наблюда-

НСР005

3,68

3,6

ется вертикальное промывание почвенного профиля

Гумус, %

2,46

2,87

2,80

и элювиально-аккумулятивные АМЛ плоской верши-

НСР005

0,32

ны, здесь происходит, как вертикальный нисходящий

ток влаги, так и ее аккумуляция в микропонижениях.

Исследования проводили в

1997-2012 годах.

исследований была характерна однотипная эволю-

В пределах трансекты были выбраны два варианта

ция агрохимических параметров почв различных

угодий: I. Сенокос, засеянный в 1997 году пятиком-

угодий - везде наблюдается потеря основных эле-

понентной травосмесью - люцерной синегибрид-

ментов питания растений при накоплении гумуса.

ной, райграсом пастбищным, клевером луговым,

Как на сенокосе, так и на пашне выявлено подкис-

овсяницей луговой и тимофеевкой луговой. II. Се-

ление почвы, достоверно зафиксированное только

мипольный зернотравяной севооборот: 1. Овес с

для солевой кислотности. Резкое падение содержа-

подсевом трав; 2. Клеверотимофеечная травосмесь

ния фосфора наиболее сильно выраженно на лугу.

1 г.п.; 3. Клеверотимофеечная травосмесь 2 г.п.;

В почвах под сенокосом также интенсивнее потери

4. Клеверотимофеечная травосмесь 3 г.п.; 5. Яровая

калия, содержание гумуса достоверно возросло на

пшеница; 6. Яровой ячмень; 7. Озимая рожь. В ходе

пашне, тогда как на лугу наблюдалась только тен-

исследований вносили только 1 ц/га аммиачной се-

денция его роста.

литры для подкормки зерновых. Угодья протягива-

Особенности характера изменения агрохимиче-

ются по всей длине трансекты параллельно друг дру-

ских свойств почв различных угодий объясняются

гу. Каждое из них занимает площадь около 1 га.

способом их эксплуатации. Отсутствие интенсивной

В 1997 году проведен первый тур агрохимиче-

обработки почв в пределах сенокоса способствова-

ского обследования, второй тур - в 2012 году, перед

ло развитию мощной корневой системы трав, раз-

запашкой сенокоса. В пахотных горизонтах обоих

рыхлившей плотные подпахотные слои, что усили-

вариантов определяли содержание гумуса, фосфора

ло элювиальные процессы в почвенном профиле.

и калия, а также солевую и гидролитическую кислот-

Регулярная вспашка почв севооборотного массива

ность по общепринятым методикам. Пробы почвы

привела к образованию ярко выраженной плужной

отбирали в точках опробования, регулярно располо-

подошвы, замедляющей процессы вертикального пе-

женных по угодью на расстоянии 40 м друг от друга.

ремещения влаги. Оборот пласта способствует обога-

Полученные данные обрабатывали методом од-

щению пахотных горизонтов органикой пожнивных

нофакторного и трехфакторного дисперсионного

и корневых остатков зерновых и трав, а также замед-

анализов на основе пакета STATGRAPHICS plus.

ляет процессы выноса из них питательных веществ.

Фактор А - экспозиция склонов холма (северная и

В результате исследований динамики структуры

южная), В - особенности агромикроландшафтов в

вариабельности данных, все агрохимические пара-

пределах склона конкретной экспозиции (элюви-

метры разделили на три группы (табл. 2): 1. Кислот-

ально-аккумулятивный, транзитно-элювиальный,

ность почв, вариабельность параметров которой в

транзитный и транзитно-аккумулятивный), С - ги-

основном зависит от экспозиции (гранулометриче-

дроморфизм почв в пределах АМЛ (глееватые и гле-

ский состав), интенсивности заболачивания и вре-

евые почвы). Степень влияния ландшафтных осо-

мени; 2. Калий и гумус, подверженные влиянию ан-

бенностей на характер динамики агрохимических

тропогенных факторов и времени их воздействия;

параметров почв определяли путем деления частной

3. Фосфор, зависящий от особенностей макро и

факториальной суммы квадратов на общую (метод

мезоструктурных элементов ландшафта и времени.

Н.А. Плохинского). Применяли также программу

На начальном этапе эксперимента эти три груп-

Variable Components Analysis, которая позволяет оце-

пы уже существовали, только их структура была не-

нить вклад разнообразных факторов в вариабель-

сколько иной. В массив данных за 1997 год не вклю-

ность определенного агрохимического параметра.

чены факторы угодий и времени, поэтому параме-

тры первой группы в основном зависят от характера

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

экспозиции и почвы. На вторую группу параметров

влияют особенности АМЛ и почвенного покрова, а

По результатам сравнения исходного и итого-

на третью - только характер АМЛ. Пространствен-

вого состояний почвы различных угодий (табл. 1)

ная изменчивость элементов питания и гумуса не

выявлено, что при экстенсивном использовании

зависели от микроландшафтов.

земель их агрохимические свойства трансформиру-

За 16 лет наблюдений группировка параметров

ются. На основе однофакторного дисперсионного

существенно изменилась. Все показатели агрохими-

анализа установлено, что в годы мониторинговых

ческого состояния почв, кроме гумуса, испытывают

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ • № 1-2020

28

АГРОНОМИЯ

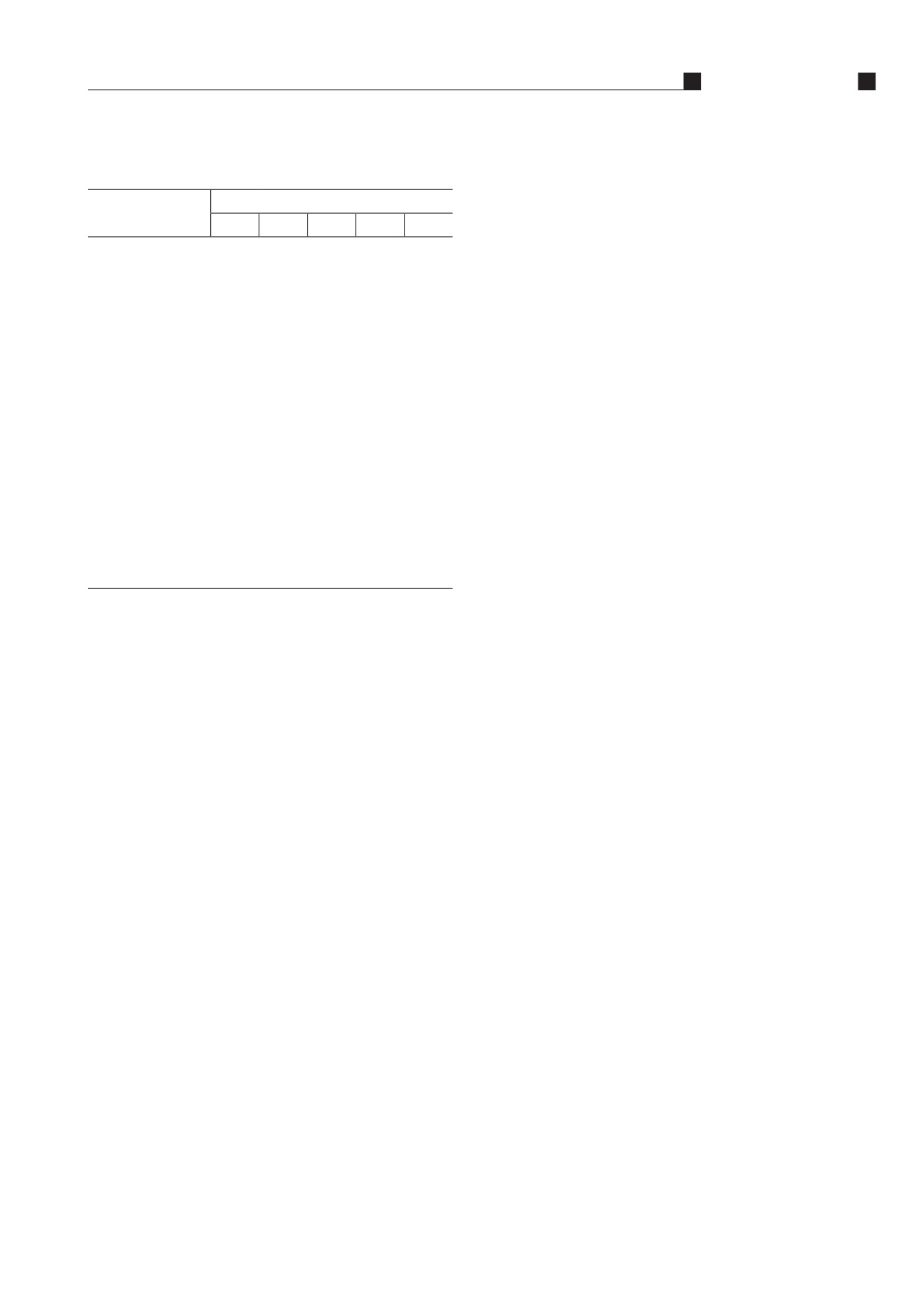

Таблица 2.

Разница между угодьями по потерям калия су-

Вклад природных и антропогенных факторов (%)

щественно меняется в пространстве стационара

в вариабельность агрохимических параметров почв

(рис. 2, 4-я стр. обл.). Максимальные различия вы-

стационара «Губино»

явлены на верхних высотных отметках агроланд-

шафта, а минимальные - в средних и нижних частях

склонов. Это объясняется значительным усилением

Фактор

Показатель

элювиальных процессов в луговых угодьях.

рН

Hr

Р2О5

К2О

Гумус

Пространственная динамика разницы потерь

фосфора характеризуется минимумом различий меж-

Весь массив данных

ду угодьями на вершине холма и постепенным увели-

АМЛ

0

0

12,3

0

20,0

чением к его подножьям, что свидетельствует о преи-

Экспозиция

64,1

60,0

24,0

0

0

мущественно латеральном передвижении в пахотных

Почвы

7,0

13,2

0

0

0

почвах фосфора с илом вниз по склонам и накопле-

нии его в депрессиях. Под лугом этот процесс развит

Год

11,0

5,5

24,1

53,8

7,6

слабее, вследствие отсутствия плужной подошвы.

Угодья

0

0

0

41,1

45,4

Итак, в ходе мониторинга агрохимических

Ошибка

17,9

21,3

39,6

5,1

27,0

свойств почв разных угодий в пределах агроланд-

Состояние на 1997 год

шафта установлено, что длительное экстенсивное

использование как пашни, так и сенокоса приводит

АМЛ

0

0

58,2

71,9

25,9

к подкислению почвы и потере элементов питания

Экспозиция

70,6

76,3

0

0

0

растений, биологизация севооборотов (43% много-

Почвы

9,4

9,9

0

20,8

42,4

летних трав) - к накоплению гумуса.

Ошибка

20,0

13,7

41,8

7,4

31,7

Факторная группировка параметров агрохими-

ческого состояния почвы изменяется - простран-

Состояние на 2012 год

ственная вариабельность большинства агрохими-

АМЛ

0

0

6,2

0

8,0

ческих параметров начинает зависеть от грануло-

Экспозиция

70,0

62,6

43,9

46,9

0

метрического состава (южный склон сложен более

Почвы

4,7

0

8,9

6,8

0

легкими породами, чем северный), определяющего

Угодья

7,7

16,3

0

40,7

77,2

напряженность перемещения веществ по профилю

почвы в различных направлениях.

Ошибка

17,6

21,1

41,1

5,7

14,8

Характер пространственной динамики потерь в

почве под сенокосом калия в основном определяет

сильное влияние экспозиционного фактора на про-

напряженность элювиальных процессов, тогда как

странственную вариабельность. Резко уменьшилось

изменчивость потерь фосфора из пахотных почв в

воздействие особенностей почвенного покрова.

наибольшей степени определяется их латеральной

Главный фактор изменчивости гумуса - характер

миграцией.

антропогенного использования земель. Заметное

Минимизация потерь элементов питания рас-

влияние этот фактор оказывает и на содержание ка-

тений из почв, вовлеченных в сельскохозяйствен-

лия в пахотных горизонтах. Кислотные свойства и

ный оборот, во многом достижима при адаптивном

накопление фосфора слабо зависят от антропоген-

размещении угодий в пределах агроландшафта. [5]

ного воздействия.

Результаты длительного мониторинга показывают,

С помощью трехфакторного дисперсионно-

что трансформация принципов размещения угодий

го анализа (рис. 1, 4-я стр. обл.) установлено, что

в пределах агроландшафта дает возможность управ-

ландшафты наиболее заметно влияют на вариа-

лять процессами деградации агрофона. Так, при

бельность агрохимических параметров почв на

дефиците калия можно рекомендовать размещение

пашне. Сумма средних влияний ландшафтных

пашни на вершинах и верхних частях склонов хол-

факторов и их сочетаний на агрохимические по-

мов, а сенокосов на средних и нижних, для эконо-

казатели в пределах сенокоса равна 47%, а в се-

мии фосфорных удобрений принцип расположения

вооборотном массиве - 57%. Это объясняется

угодий можно поменять на противоположный.

значительным усилением эрозии и латерального

перемещения веществ на пашне.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Максимальное воздействие ландшафт оказыва-

1. Иванов, Д.А. Ландшафтно-мелиоративные системы

ет на эволюцию кислотных свойств почвы, а также

земледелия (Прикладная агрогеография). Моногра-

на миграцию фосфора и калия, при этом элементы

фия / Д.А. Иванов, Н.Г. Ковалев. - Тверь. - Издатель

питания растений в наибольшей степени зависят от

А.Н. Кондратьев. - 2017. - 310 с.

ландшафтных условий пашни. Следует отметить,

2. Иванов, Д.А. Создание ландшафтного полигона ново-

что вариабельность калия значительно изменяется

го поколения / Д.А. Иванов, Е.М. Корнеева, Р.А. Са-

при антропогенном воздействии природной среды.

лихов и др. // Земледелие. - 1999. - № 6. - С. 15-16.

Гумусное состояние почвы в наименьшей степени

3. Иванов, Д.А. Формирование продуктивности кор-

зависит от ландшафта.

мовых растений в зависимости от агроценотических

За 16 лет наблюдений выявлено, что почвы се-

факторов. /Д.А. Иванов, В.А. Тюлин, Н.В. Гриц,

нокоса потеряли значительно больше элементов

И.В. Громцева. - Тверь. - ТГСХА, 2013. - 163 с.

питания растений, чем почвы пахотного массива

4. Иванов, Д.А. Продуктивность и ботанический состав

(см. табл. 1). Пространственная динамика потерь

разновозрастных травостоев в условиях агроландшафта/

калия аналогична для всех угодий - в пределах луга

Д.А. Иванов, В.А. Тюлин, Н.В. Гриц, И.В. Громцева //

и пашни максимум их отмечен на вершине холма,

Доклады РАСХН. - 2010. - № 3. - С. 26-29.

а к подножью они снижаются. Характер простран-

5. Петрова, Л.И. Изучение дифференцированного при-

ственной изменчивости абсолютных потерь фосфо-

менения агротехнических мероприятий в условиях

ра также не зависит от типа угодья - их максимум

осушенных агроландшафтов Нечерноземной зоны

наблюдается на вершине и южном склоне холма, на

России / Л.И. Петрова, Е.М. Корнеева, Р.А. Салихов//

северном склоне потери относительно не велики.

Материалы международной научной конференции

29

АГРОНОМИЯ

«Земледелие на рубеже XXI века». - М.: МСХА. -

/D.A. Ivanov, V.A. Tyulin, N.V. Gricz, I.V. Gromceva. -

2003. - С. 202-207.

Tver`. - TGSXA, 2013. - 163 s.

6. Шеуджен, А.Х. Фундаментальная агрохимия: курс

4. Ivanov, D.A. Produktivnost` i botanicheskij sostav

лекций, учебно-методическое пособие / А.Х. Шеуд-

raznovozrastny`x travostoev v uslo-viyax agrolandshafta/

жен. - Краснодар: КубГАУ. - 2014. - 23 с.

D.A. Ivanov, V.A. Tyulin, N.V. Gricz, I.V. Gromceva //

Doklady` RASXN. - 2010. - № 3. - S. 26-29.

LIST OF SOURCES

5. Petrova, L.I. Izuchenie differencirovannogo primeneniya

1. Ivanov, D.A. Landshaftno-meliorativny`e sistemy`

agrotexnicheskix meropriyatij v usloviyax osushenny`x

zemledeliya (Prikladnaya agrogeogra-fiya). Monografiya

agrolandshaftov Nechernozemnoj zony` Rossii

/

/ D.A. Ivanov, N.G. Kovalev.

- Tver`.

- Izdatel`

L.I. Petrova, E.M. Korneeva, R.A. Salixov//Materialy`

A.N. Kondrat`ev. - 2017. - 310 s.

mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Zemlede-lie na

2. Ivanov, D.A. Sozdanie landshaftnogo poligona novogo

rubezhe XXI veka». - M.: MSXA. - 2003. - S. 202-207.

pokoleniya / D.A. Ivanov, E.M. Korneeva, R.A. Salixov i

6. Sheudzhen, A.X. Fundamental`naya agroximiya: kurs lekcij,

dr. // Zemledelie. - 1999. - № 6. - S. 15-16.

uchebno-metodicheskoe posobie / A.X. Sheudzhen. -

3. Ivanov, D.A. Formirovanie produktivnosti kormovy`x

Krasnodar: KubGAU. - 2014. - 23 s.

rastenij v zavisimosti ot agrocenoticheskix faktorov.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ • № 1-2020

30