АГРОНОМИЯ

М.А. Бабаева, кандидат биологических наук

С.В. Осипова

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН

РФ, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 45

E-mail: muslimat.50@mail.ru

УДК 631.585:572.1.(4 (470.67)

DOI: 10.30850/VRSN/2020/3/40-42

МОЗАИЧНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПАСТБИЩ

КОЧУБЕЙСКОЙ БИОСФЕРНОЙ СТАНЦИИ

Изучены закономерности изменения устойчивости разных групп кормовых растений к неблагоприятным воздействиям. Физио-

логические свойства позволяют им преодолеть пагубное влияние окружающей среды. В результате исследований определены

виды-группировки растений с большим приспособительным потенциалом к резким континентальным условиям полупустыни.

Мониторинговое наблюдение и экспериментальные исследования выявили сильно изреженный растительный покров в виде мо-

заики, состоящей из многолетних ксерофитных трав и полукустарников, дерновинных злаков, солянок и полыней, а также

эфемеров и эфемероидов при одинаковых условиях среды в зависимости от климатических видов растений к агрессивным ус-

ловиям существования, приводящие к горизонтальной неоднородности травостоя, расчленению на более мелкие структуры,

мозаичности в растительном покрове Кочубейской биосферной станции. Относительная устойчивость из кормовых растений

к умеренной нагрузке отмечена у следующих видов: Agropyron cristatum, A. desertorum, Festuca valesiaca, Cynodon dactylon, Avena

fatua, а при сильных, увеличивающих свое обилие, это плохо поедаемые виды растений: Artemisia taurica, Atriplex tatarica, Falcaria

vulgaris, Veronica arvensis, Arabidopsis thaliana и другие. На участке с усиленной нагрузкой в травостое фитоценозов увеличи-

вается число ксерофитов рудеральных видов и упрощается пространственная структура растительного покрова. В расти-

тельных сообществах коренные виды замещены адвентивными, мозаичность возникает из-за неравномерного размещения в

пространстве средообразования, то есть эдификатора: Salsola orientalis, S. dendroides, Avena fatua, Cynodon dactylon, Artemisia

taurica, A. lercheanum, Xanthium spinosum, Carex pachystyli, к нему приспосабливаются остальные компоненты сообщества. На

основе фитоценотических показателей можно заключить, что растительный покров находится на стадии экологического

стрессового состояния, о чем свидетельствует уменьшение доли кормовых культур и увеличение количества разнотравья.

Ключевые слова: пастбище, мозаичность растительного покрова, фитоценоз, климатические и антропогенные факторы,

структурные приспособления, экология.

M.A. Babaeva, PhD in Biological sciences

S.V. Osipova

Pricaspian Institute of Biological Resources of Daghestan Scientific Center RAS

RF, 367000, Respublica Dagestan, g. Makhachkala, ul. M. Gadzhieva, 45

E- mail: muslimat.50@mail.ru

MOSAICITY OF THE VEGETATION COVER

OF THE KOCHUBEY BIOSPHERE STATION PASTURES

The regularities of changes in the resistance of different groups of fodder plants to adverse conditions were studied. This is due to the

physiological properties that allow them to overcome the harmful effects of the environment. As a result of research species-plant groups with

great adaptive potential to the harsh continental semi-desert conditions were identified. Monitoring observation and experimental studies

showed too thin vegetation cover as a mosaic, consisting of perennial xerophytic herbs and semishrubs, sod grasses, saltwort and wormwood,

as well as ephemera and ephemeroids under the same environmental conditions, depending on various climatic and anthropogenic factors.

This is due to the inability or instability of plant species to aggressive living environment. It results in horizontal heterogeneity of the grass

stand, division into smaller structures, and mosaic in the vegetation cover of the Kochubey biosphere station. The relative resistance to

moderate stress was identified in the following species from fodder plants Agropyron cristatum, A. desertorum, Festuca valesiaca, Cynodon

dactylon, Avena fatua; as for strong increasing their abundance these are poorly eaten plant species Artemisia taurica, Atriplex tatarica,

Falcaria vulgaris, Veronica arvensis, Arabidopsis thaliana and other. On the site with an increasing pressure in the herbage of phytocenoses

the number of xerophytes of ruderal species increases and the spatial structure of the vegetation cover is simplified. In plant communities

indigenous species are replaced by adventive plant species. The mosaic of the plant cover of phytocenoses arises due to the uneven distribution

in the space of environmental formation, i.e. an edificatory: Salsola orientalis, S. dendroides, Avena fatua, Cynodon dactylon, Artemisia

taurica, A. lercheanum, Xanthium spinosum, Carex pachystyli, under which the remaining components of the community adapt. Based on

the phytocenotic indicators of pasture phytocenoses it can be concluded that the vegetation cover is in the stage of ecological stress and a

decrease in the share of fodder crops and an increase in the number of herbs indicates this fact.

Key words: pasture, mosaic vegetation, phytocenosis, climatic and anthropogenic factors, structural adaptations, ecology.

В связи с антропогенной деятельностью человека

тительности, со снижением видового разнообразия

происходят разрушительные процессы в раститель-

пастбищных экосистем. [1, 2, 4-6]

ных сообществах аридных территорий. Они вызы-

Влияние экологических и антропогенных фак-

вают трансформацию естественного растительного

торов на почвенно-растительный покров пастбищ

покрова, происходит потеря ценного генофонда и

Кочубейской биосферной станции (КБС) привело к

устойчивости экосистем. [3]

разрушению естественных кормовых фитоценозов.

Многие исследователи изучают изменение рас-

Большое внимание уделено изучению мозаичности

тительности из-за выпаса на кормовых угодиях с

пастбищных фитоценозов КБС, в которых про-

ярко выраженной горизонтальной пестротой рас-

исходит расчленение сообществ на элементарные

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ • № 3-2020

40

АГРОНОМИЯ

структурные единицы (микрогруппировки) отлича-

ства злаковых: Festuca valesiaca, Phleum paniculatum,

ющиеся особенностями строения.

Eremopyrum triticeum, Agropyron cristatum и другие; ма-

Цель работы - обозначить основные тенденции

ревых: Camphorosma lessingii, Kochia prostrata , Suaeda

изучения экологических режимов горизонтальной

microphylla, Atriplex tatarica; бобовых: Glycyrrhiza glabra

неоднородности (мозаичность) растительных со-

и другие. Основные кормовые растения (Carex) при

обществ пастбищных фитоценозов при различных

умеренной нагрузке изреживаются, их место частич-

формах антропогенной динамики растительности.

но занимают сорняки и немногочисленные крупные

травы. Для ассоциации злаково-полынно-солян-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ковой характерна быстрая потеря доминирующих

крупнодерновенных злаков (Stipa lessingiana, Poa

Объекты исследований

- травяные микро-

praténsis и другие) и обилие ксерофитных группиро-

группировки, горизонтальная неоднородность

вок. При сильной нагрузке (три-четыре овцы на 1 га)

растительного покрова в фитоценозах сообществ

отмечается обилие сорняков, внедрение эфемерои-

естественных местообитаний. Согласно общеиз-

да Poa bulbosa (см. таблицу). На смену им приходят

вестным методикам: определение флористического

непоедаемые или стойкие к вытаптыванию адвен-

состава, обилие видов и их значимость в фитоцено-

тивные виды (Hordeum leporinum), выпадают Alyssum

зе, изменение структуры начинают с общего про-

и другие. Относительная устойчивость из кормовых

ективного покрытия по горизонтальной проекции

растений к умеренной нагрузке выявлена у следую-

надземных частей растения на поверхности почвы.

щих видов: Agropyron cristatum, A. desertorum, Festuca

В данном случае визуально учитывается отношение

valesiaca, Cynodon dactylon, Avena fatua, а при силь-

проекции растений к общей площади, принимае-

ных, увеличивающих свое обилие, это плохо поеда-

мой за 100 %. Другой важный показатель -истинное

емые виды растений: Artemisia taurica, Atriplex tatarica,

покрытие (основаниями растений), его определяют

Falcaria vulgaris, Veronica arvensis, Arabidopsis thaliana

визуально. Более точные значения можно получить,

и другие. Растительность дигрессивных пастбищ -

используя линейку на поверхности почвы, вдоль

рудеральные и синантропные виды растений. Такое

нее измеряют все попадающие на линию оснований

изменение видового состава, в конечном счете, при-

растения в сантиметрах, что и соответствует про-

водит к смене фитоценозов и трансформации расти-

центу покрытия. Несколько таких измерений дают

тельных сообществ. На участке с усиленной нагруз-

возможность рассчитать среднюю величину истин-

кой в травостое фитоценозов увеличивается число

ного покрытия. После характеристики травяного

ксерофитов, рудеральных видов и упрощается про-

покрова фитоценоза переходят к изучению фло-

странственная структура растительного покрова.

ристического состава пробных площадок. Степень

С увеличением фитоценотической роли расте-

участия отдельных видов в травостое определяется

ний, способных менять свою экологическую стра-

методами учета их относительного обилия.

тегию, возрастает подвижность из-за постоянных

нарушений, высокой мозаичности условий. Силь-

РЕЗУЛЬТАТЫ

ная пастбищная дигрессия объясняется повышени-

ем в составе травостоя доли участия устойчивых к

Сильно разреженный растительный покров по-

вытаптыванию непоедаемых видов трав. При выпа-

лупустыни часто предстает в виде мозаики, состоя-

се происходит неодинаковое угнетение поедаемых

щей из многолетних ксерофитных трав и полукустар-

растений. Это зависит от потребностей и особенно-

ников, дерновинных злаков, солянок и полыней,

стей овец, коров и других видов скота, а также ин-

а также эфемеров и эфемероидов при одинаковых

тенсивности, длительности и сезона использования

условиях среды в зависимости от климатических и

пастбищного угодья. Необходимо учитывать меха-

антропогенных факторов. Это объясняется непри-

ническое воздействие животных на почву (уплотне-

способленностью или неустойчивостью растений

ние, поверхностное распыление).

к агрессивным условиям существования, приводя-

Последовательная смена одних видов другими

щей к горизонтальной неоднородности травостоя,

происходит при изменении видового состава расте-

расчленению на более мелкие структуры.

ний, среды обитания, где создаются благоприятные

Экологическое состояние региона можно опреде-

условия. Изменение полупустынной растительности

лить с помощью видов растений-индикаторов. Для

приводит к образованию ассоциаций группировок

этого на участках с разным режимом использования

полыней с уменьшением роли злаков. Из семей-

были заложены площадки по 1 м2 , где учитывали

ства злаковых на стадии исчезновения находится

полный видовой состав растений, проективное по-

Stipa, редкими стали пастбищные травы - Agropyron,

крытие, обилие видов. Усиленный выпас и недоста-

Festuca, Elytrígia répens, вытеснили Bromus tectorum,

точное увлажнение почв приводит к постепенному

B. squarrosus и различные виды Eremopyrum.

изменению растительности, образованию оголен-

В депрессивных растительных сообществах повы-

ных участков, к смене или исчезновению некоторых

шается ценотическая роль Stipa и Poa bulbosa. Одно-

неприспособленных видов растений. Начало паст-

временно активно появляются сорные виды: Veronica

бищной дигрессии протекает с незначительными

arvensis, Arabidopsis thaliana, Trigonella orthoceras,

изменениями (образование локальных группировок

Sоnchus аsреr и другие. При этом снижается флори-

видов растений), в дальнейшем основной раститель-

стическое разнообразие, видовая насыщенность

ный покров меняется, в зависимости от нагрузки вы-

сорных растений.

паса деградируется почвенно-растительный покров.

Перевыпас скота - один из основных нежела-

На участке с умеренной нагрузкой (одна-две овцы

тельных антропогенных экологических факторов,

на 1 га) постепенно исчезают культуры из семей-

оказывает огромное влияние на растения, формиру-

41

АГРОНОМИЯ

ет сообщества с бедной видовой структурой. Многие

ниями идет за использование влаги. Легкий грануло-

не успевают зацвести и дать семена, широко распро-

метрический состав почв не способствует удержанию

страняются травы, которые не поедаются животны-

влаги. В ходе эрозионных и дефляционных процессов

ми. Неоднородность фитоценозов в горизонтальном

происходит деградация почвенного покрова, ведущая

направлении (мозаичность) происходит в результате

роль принадлежит ксерофитам.

биологии размножения, характера распростране-

Таким образом, жизненные процессы растений,

ния семян, форм роста отдельных видов растений и

их биологическое развитие зависит от воздействия

их взаимными отношениями. Более или менее вы-

континентальных, климатических, почвенных ус-

раженные пятна растительного покрова фитоценоза

ловий и антропогенных факторов в данном регионе.

могут возникать из-за неравномерного размещения в

Разнообразие жизненных форм пастбищных расте-

пространстве средообразователя, то есть эдификато-

ний и их неоднородность под влиянием антропоген-

ра - Salsola orientalis, S. dendroides, Avena fatua, Cynodon

ных и экологических факторов, свидетельствуют о

dactylon, Artemisia taurica, A. lercheanum, Xanthium

различной устойчивости видов растений и степени

spinosum, Carex pachystylis.

нарушенности растительного покрова сообществ.

Основные факторы, кроме антропогенных, отве-

чающие за разнообразие структуры растительного по-

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

крова - характеристики почв, недостаточное увлаж-

1. Залибеков, З.Г. Процессы опустынивания и их влия-

нение и засоленность. В травяно-полукустарниковых

ние на почвенный покров / З.Г. Залибеков. - Махач-

сообществах полупустынь, где достаточные условия

кала: Изд. ДНЦ РАН. - 2000. - 220 с.

освещенности, а основная конкуренция между расте-

2. Залибеков, З.Г. Почвенное разнообразие и современ-

ные проблемы его изучения / З.Г. Залибеков // Арид-

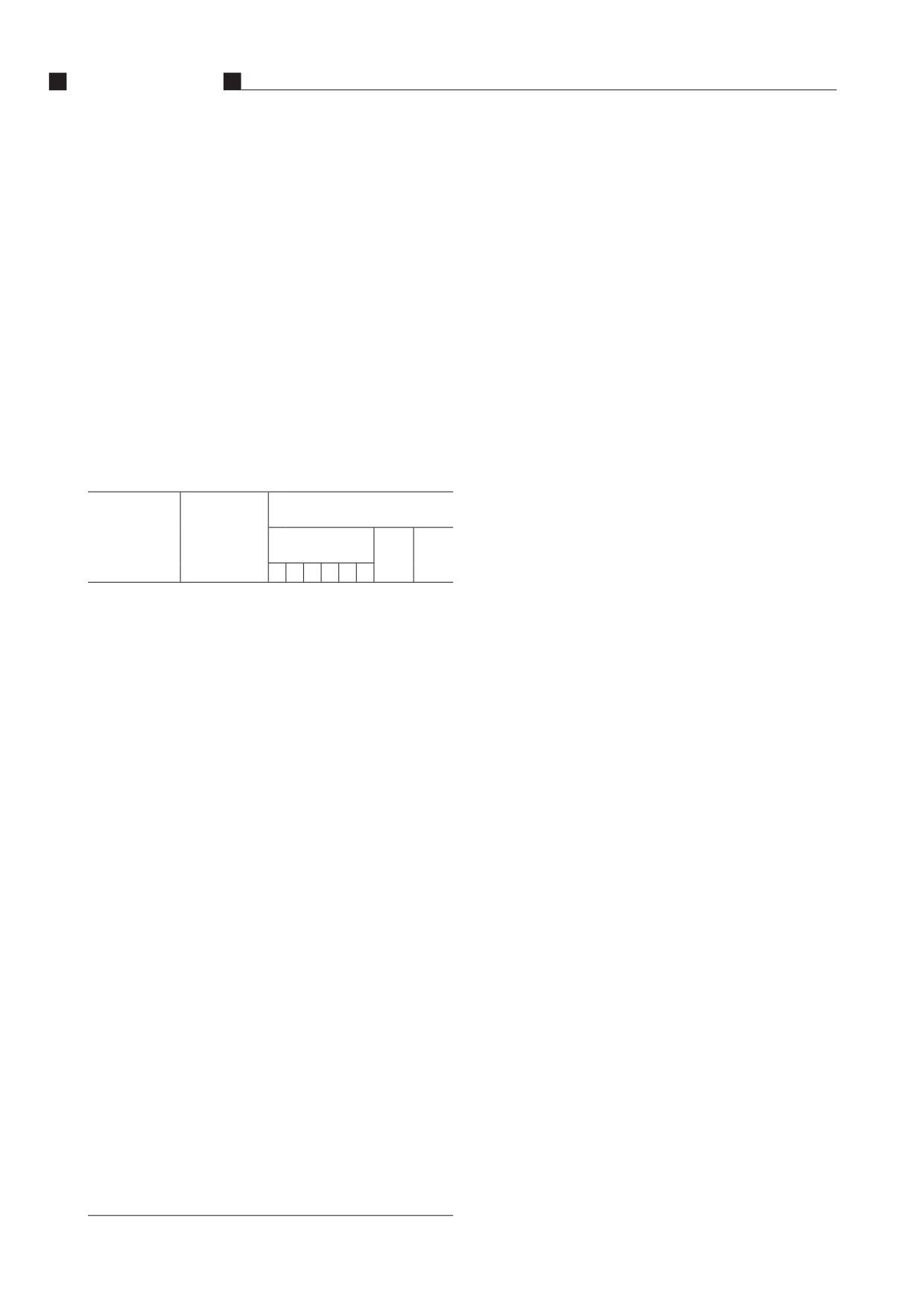

Встречаемость видов на деградированном участке за 2019 год

ные экосистемы. - 2006. - Т. 6. - № 13. - С. 27-36.

3. Лазарева, В.Г. Трансформация пространственной

Семейство

Вид растения

Встречаемость

структуры растительного покрова Северо-Западного

на деградированном участке

Прикаспия в связи с антропогенным воздействием /

по номеру

всего

%

Лазарева В.Г.// Изв. Самарского Н.Ц. РАН. - 2018. -

учетной площадки

Т. 20. - № 2. - С. 116-123.

I

II

III

IV

V

VI

4. Магомедов, М.-Р.Д. Влияние выпаса на продуктив-

Poaceae

Agropyron

+

+

+

3

50

ность и структуру растительности пастбищных эко-

cristatum

систем Терско-Кумской низменности / М.-Р.Д. Ма-

Bromus tectorum

+

+

2

33

гомедов, Р.А. Муртузалиев. - Аридные экосистемы. -

Hordeum lepori-

+

+

+

3

50

num

2001. - Т. 7. - № 14-15. - С. 39-53.

Eremopyrum

+

1

17

5. Усманов, Р.З. Реградация пастбищных экосистем,

triticeum

подверженных антропогенному прессингу / Р.З. Ус-

Avena fatua

+

+

+

+

+

5

83

манов, М.А. Бабаева, С.В. Осипова // Юг России: эко-

Festuca sulcáta

+

1

17

логия, развитие. - 2012. - № 2. - С. 109-113.

Phleum panicu-

+

1

17

6. Шамсутдинов, З.Ш. Методы экологической реставра-

latum

ции аридных экосистем в районах пастбищного живот-

Cynodon dactylon

+

+

+

+

+

5

83

Stipa pennata

+

+

+

3

50

новодства / З.Ш. Шамсутдинов, Н.З. Шамсутдинов //

Chenopodioídeae

Kochia prostrata

+

1

17

Степной бюллетень. - 2002. - Зима. - № 11. - С. 21-26.

Camphorosma

+

1

17

lessingii

LIST OF SOURCES

Ceratoi-

+

1

17

1. Zalibekov, Z.G. Processy opustynivaniya i ih vliyanie na

des рарposa

pochvennyj pokrov / Z.G. Zalibekov. - Mahachkala: Izd.

Salsola orientalis

+

+

+

+

+

+

6

100

DNC RAN. - 2000. - 220 s.

Salsola dendroides

+

+

+

+

+

+

6

100

2. Zalibekov, Z.G. Pochvennoe raznoobrazie i sovremennye

Salicornia

+

+

+

5

67

Atriplex sulcáta

+

1

17

problemy ego izucheniya / Z.G. Zalibekov // Aridnye eko-

Asteraceae

Sоnchus аsреr

+

+

+

+

+

5

83

sistemy. - 2006. - T. 6. - № 13. - S. 27-36.

Inula salicina

+

+

+

3

50

3. Lazareva, V.G. Transformaciya prostranstvennoj struktury

sabuletorum

rastitel’nogo pokrova Severo-Zapadnogo Prikaspiya v svyazi

Artemisia taurica

+

+

+

+

+

+

6

100

s antropogennym vozdejstviem / Lazareva V.G.// Izv. Sa-

Artemisia lerchea-

+

+

+

+

+

+

6

100

marskogo N.C. RAN. - 2018. - T.20. - № 2. - S. 116-123.

num

4. Magomedov, M.-R.D. Vliyanie vypasa na produktivnost’

Xanthium

+

+

+

+

+

5

83

spinosum

i strukturu rastitel’nosti pastbishchnyh ekosistem Tersko-

Fabaceae

Alhagi pseudal-

+

+

2

33

Kumskoj nizmennosti / M.-R.D. Magomedov, R.A. Mur-

hagi

tuzaliev . - Aridnye ekosistemy. - 2001. - T. 7. - № 14-

Apiaceae

Falcaria vulgaris

+

1

17

15. - S. 39-53.

Brassicaceae

Arabidopsis

+

1

17

5. Usmanov, R.Z. Regradaciya pastbishchnyh ekosistem,

thaliana

podverzhennyh antropogennomu pressingu / R.Z. Us-

Alyssum deser-

+

+

2

33

manov, M.A. Babaeva, S.V. Osipova // YUg Rossii:

torum

ekologiya, razvitie. - 2012. - № 2. - S. 109-113.

Cyperaceae

Carex pachystylis

+

+

+

+

+

+

6

100

Plumbaginaceae

Limonium meyeri

+

1

17

6. Shamsutdinov, Z.Sh. Metody ekologicheskoj restavracii

Сaryophyllaceae

Pleconax conica

+

+

+

3

50

aridnyh ekosistem v rajonah pastbishchnogo zhivotnovod-

Всего

28

14

15

14

13

14

15

Среднее

stva / Z.Sh. Shamsutdinov, N.Z. Shamsutdinov // Stepnoj

50,6

byulleten’. - 2002. - Zima. - № 11. - S. 21-26.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ • № 3-2020

42