ВВЕДЕНИЕ

Процессы движения воды и миграции растворенных веществ (РВ) в пределах заданного ландшафта неразрывно связаны между собой. Химический состав речных вод в замыкающем створе меняется во времени в зависимости от смешения различных источников стока и поэтому может рассматриваться как некий “отпечаток” сложного комплекса процессов переноса, смешивания, разбавления и взаимодействия РВ. Изменения соотношения концентрации С и расхода воды Q (далее C–Q) могут сильно варьировать для разных РВ и водосборов, в связи с этим они широко используются в качестве индикаторов (дескрипторов) гидрологического режима реки [16, 22, 26, 34 ]. Соотношения C–Q, полученные из многолетних рядов низкочастотных данных, могут быть полезны для описания усредненных ландшафтно-гидрологических характеристик водосборов [17, 18, 21]. Современные технологии мониторинга позволяют регистрировать характеристики речных потоков, а также содержание некоторых РВ в водах рек и потенциальных источников их питания с суточным, часовым и более детальным временны́м разрешением [23, 26]. Именно современные регистраторы (логгеры), установленные in situ, позволили заключить, что общая вариабельность содержания РВ при отдельных событиях обычно превышает таковую, основанную на результатах анализа еженедельных или ежемесячных проб воды [13, 27, 29]. Это означает, что механизмы аккумуляции, миграции и перераспределения РВ в речном бассейне за время прохождения половодий и паводков (т. е. в синоптическом и сезонном временнóм масштабе) существенно отличаются от геохимических процессов, рассматриваемых в межгодовом и многолетнем разрезе.

Многолетняя мерзлота – мощный биогеохимический фактор миграции химических элементов в ландшафтах [8]. В связи с изменениями глобального и регионального климата, ставшими причиной деградации мерзлоты в последние десятки лет, широко исследуются гидрологические и биогеохимические условия выноса растворенных и взвешенных веществ крупными арктическими реками [4, 19, 20, 24, 33]. В силу удаленности от населенных пунктов и связанной с этим трудоемкости организации систематических наблюдений гораздо меньше внимания в этом плане уделяется малым рекам, в бассейнах которых формируются начальные миграционные потоки, контролируемые процессами взаимодействия воды и мерзлых пород [14, 15, 25, 30, 31].

Цель данной работы – исследование связей содержания РВ и водности реки в половодье в бассейнах перемерзающих рек криолитозоны в рамках развития методов химической индикации процессов взаимодействия надмерзлотных и поверхностных вод.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования на экспериментальном водосборе р. Шестаковки (Центральная Якутия, площадь – 170 км2) в 2016–2019 гг. позволили осветить содержание основных компонентов состава природных вод разных типов, а также процессы их трансформации в связи с изменением гидрологических условий. Климат района исследований резко континентальный, среднемноголетняя температура воздуха составляет –9.4°С, средняя температура июля +19.5°С, января –38.6°С, среднее годовое количество осадков 238 мм.

Бассейн р. Шестаковки достаточно хорошо изучен [2, 3]. Водосбор реки представляет собой холмистую равнину (цокольные высокие левобережные террасы Лены высотой 200–300 м абс.), сложенную полевошпатовыми песками, с преимущественно эоловым рельефом плейстоценового возраста [11]. Мощность многолетней мерзлоты здесь колеблется в пределах 200–400 м, местами достигая 500 м; глубина сезонно-талого слоя меняется от 0.4 м в заболоченных понижениях и лиственничных марях до 4 м на песчаных массивах в междуречьях [3]. Преобладают мерзлотные таежные почвы, зональный тип растительности – брусничная лиственничная тайга. Сосновые леса на песчаных массивах занимают 47% площади водосбора, лиственнично-березовые леса – 38, мари и болота – 14 и озера – 1%. Наиболее крупные озера, образовавшиеся в котловинах выдувания, – Большая Чабыда и Малая Чабыда, Кюрдегелях и Туой. В сухих слабозадернованных песчаных массивах, закрепленных сосновым лесом, на глубине 3–5 м обнаруживаются надмерзлотные субаэральные талики, которые занимают ≥20% площади водосбора [7, 12].

С 1951 г. стандартные наблюдения проводятся Якутским УГМС на гидрологическом посту Камырдагыстах (61°56′ с.ш., 129°33′ в.д.), контролирующем площадь водосбора, равную 170 км2. Весной 2016 г. выше участка появления стока в сужении долины р. Левая Шестаковка был организован сезонный пост “Верхний” (61°57′ с.ш., 129°20′ в.д.), контролирующий наименее затронутую человеком верхнюю часть водосбора площадью 90 км2.

Средний многолетний годовой слой жидких осадков, выпадающих на водосбор р. Шестаковки у поста Камырдагыстах, составляет 165 мм, слой твердых осадков – 75 мм, подземный сток таликов – 80–90 мм, речной сток – 25 мм. Испарение с поверхности снега в лесу оценено в 6 мм/год и на открытых участках – 13 мм/год; в сосновых, лиственнично-березовых лесах, с поверхности марей и озер оно составляет соответственно 180, 220, 400 и 240 мм/год. Максимальные снегозапасы достигают к концу зимы 58 мм. Доля подземного питания реки таликовыми водами оценивается в среднем в 68% стока. Средний многолетний слой стока, формируемого мерзлотными ландшафтами – сосновыми и лиственнично-березовыми лесами, составляет 50 и 15 мм/год соответственно. Озера и мари способствуют потерям стока на испарение, средняя величина которых оценивается в 172 и 12 мм/год соответственно.

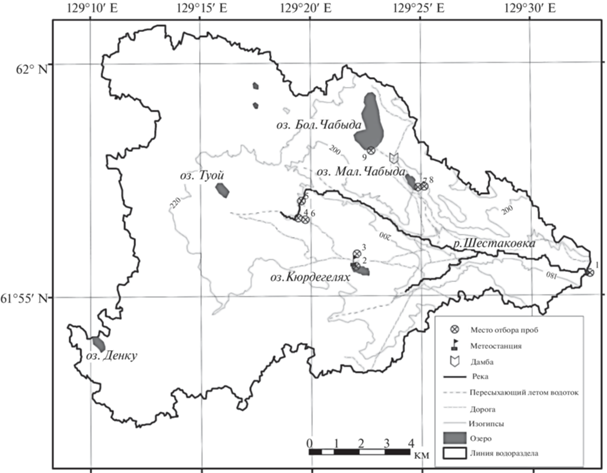

В данной работе использованы результаты химического анализа проб воды, измерений расходов воды на гидрологических постах с помощью расходомера “FlowSens SEBA” и вертушки “ГР-21М”, а также данные непрерывной регистрации уровня, температуры и удельной электропроводности воды с помощью системы автоматического мониторинга “САМ-ПР5” [6]. Участки, где регулярно отбирались пробы воды, включали в себя два упомянутых гидрологических поста на реке, отдельные озеровидные расширения в районе поста “Верхнего”, три озерных поста (оз. Большая Чабыда и Малая Чабыда, Кюрдегелях), лиственничную марь выше поста “Верхний”, четыре скважины в районах распространения субаэральных таликов и один наледный пост (рис. 1).

Рис. 1.

Картосхема района исследований. 1 – гидрологический пост Камырдагыстах; 2 – пост на оз. Кюрдегелях; 3 – станция отбора дождевых проб и метеостанция; 4 – места отбора проб маревых и наледных вод; 5 – гидрологический пост Верхний; 6, 7, 8 – гидрогеологические скважины; 7 – пост на оз. Малая Чабыда; 9 – пост на оз. Большая Чабыда.

В районе оз. Кюрдегелях непрерывно работает автоматическая метеостанция Hobo Onset, RG3-M. Вблизи нее в теплое время года с помощью пластиковой тары, установленной на открытом месте на высоте 3 м, отбирались пробы дождевых вод. В конце холодного периода года эпизодически отбирались пробы снега.

При отборе проб определялись температура, рН, Еh и удельная электропроводность воды с помощью портативных термокондуктометров “YSI Professional Plus” (США), “WTW” (ФРГ) и “HM-200” (Республика Корея). В день отбора пробы доставлялись в лабораторию подземных вод и геохимии криолитозоны Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Пробоподготовка и анализ компонентов химического состава вод выполнялись по стандартным гидрохимическим методикам. Концентрации растворенного органического углерода (РОУ) определяли в ЦКП ЦЛЭДГИС ТИГ ДВО РАН методом термокаталитического окисления с ИК-регистрацией (анализатор “TOC-Vcpn”, “Shimadzu”, Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Состав РВ в пробах вод различного генезиса

Основные источники, формирующие сток воды р. Шестаковки, – атмосферные осадки, воды таликов и сезонно-талого слоя, временные водотоки на лиственничных марях, таликовые наледи, а также – во время повышенной водности – озера.

Изученные воды – пресные (озера) и ультрапресные. Они имеют преимущественно гидрокарбонатный, кальциевый или смешанный катионный состав, а их реакция меняется от кислой до нейтральной (табл. 1).

Таблица 1.

Характеристика макросостава природных вод бассейна р. Шестаковки (М – минерализация, формулы Курлова и содержание РОУ в пробах озерных и речных вод приведены для периода половодья (апрель–май), РОУ проанализирован не во всех пробах, в которых определялся макросостав)

| Тип вод | Количе- ство проб | М, мг/л | Формула по М.Г. Курлову | РОУ, мг/л |

|---|---|---|---|---|

| Снеговые | 11 | $\frac{{8{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 20}}{{13.3}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.013}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }71{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}15{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{SO}}_{4}^{{2 - }}9{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }5} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}38\left[ {{\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}20{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}19{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }{\kern 1pt} {\kern 1pt} 16{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}8} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.59$ | $\frac{{0.3{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 1.7}}{{1.0}}$ |

| Дождевые | 20 | $\frac{{3{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 26}}{{12}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.012}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }75{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}{\kern 1pt} {\kern 1pt} 12{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}8{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }5} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}48{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}27{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{NH}}_{4}^{ + }10{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}10{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}5} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.48$ | $\frac{{3.3{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 11.4}}{{7.1}}$ |

| Маревые (половодье) | 37 | $\frac{{12{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 55}}{{28}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.028}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }78{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}13{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}8} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}45{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}22{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}19{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}11} \right]}}{\text{pH}}\,\,4.53$ | $\frac{{12{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 18}}{{14.9}}$ |

| Наледные | 4 | $\frac{{9{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 35}}{{26}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.026}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }81{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}13{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}5} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}52{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}22{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}21{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }4} \right]}}{\text{pH}}\,\,6.97$ | $\frac{{1.3{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 1.8}}{{1.5}}$ |

| Бочаговые (русловых расширений) |

7 | $\frac{{50{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 200}}{{153}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.05 - 0.20}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }82{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 93{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}2{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 13{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}2{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 11} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}34{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 41{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}27{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 44{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}18{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 27{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}1} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.48{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 6.13$ | $\frac{{34{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 85}}{{56}}$ |

| Таликовые (скважина 3-16) |

21 | $\frac{{19{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 57}}{{41}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.041}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }72{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}22{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }2} \right]}}{{{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}33{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}32{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}26{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{{{\text{K}}}^{ + }}7{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }2} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.95$ | 4.0 |

| Таликовые (скважины 15, 28ц и 38) | 93 | $\frac{{23{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 86}}{{47}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.047}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }80{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}12{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}7} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}38{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}29{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}27{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{{{\text{K}}}^{ + }}4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }2} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.52$ | $\frac{{4.0{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 8.3}}{{6.0}}$ |

| Озерные (Большая Чабыда) |

20 | $\frac{{39{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 746}}{{368}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.368}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }89{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}5{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }1} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}46{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}24{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}23{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}5{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }1} \right]}}{\text{pH}}\,\,6.76$ | 86.5 |

| Озерные (Малая Чабыда) |

51 | $\frac{{41{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 78}}{{63}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.063}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }85{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}3{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }8} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}45{\kern 1pt} {\kern 1pt} [{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}24{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}22{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}5{\text{NH}}_{4}^{ + }4]}}{\text{pH}}\,\,6.12$ | $\frac{{42{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 76}}{{63}}$ |

| Озерные (оз. Кюрдегелях) |

43 | $\frac{{9{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 174}}{{73}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.073}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }85{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}6{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}5{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }4} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}40{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}29{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}20{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }4{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}6} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.70$ | $\frac{{44{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 103}}{{72}}$ |

| Речные (Верхний) | 84 | $\frac{{28{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 69}}{{47}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.047}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }81{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}10{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{С}}{{{\text{l}}}^{ - }}8{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }2} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}38{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}27{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}19{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}11{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }2} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.54$ | $\frac{{26{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 74}}{{49}}$ |

| Речные (Камырдагыстах) | 95 | $\frac{{33{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 59}}{{46}}$ | ${{{\text{M}}}_{{0.046}}}\frac{{{\text{HCO}}_{3}^{ - }76{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{SO}}_{4}^{{2 - }}14{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{C}}{{{\text{l}}}^{ - }}8{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NO}}_{3}^{ - }2} \right]}}{{{\text{C}}{{{\text{a}}}^{{2 + }}}39{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{M}}{{{\text{g}}}^{{2 + }}}27{\kern 1pt} {\kern 1pt} \left[ {{\text{N}}{{{\text{a}}}^{ + }}22{\kern 1pt} {\kern 1pt} {{{\text{K}}}^{ + }}11{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\text{NH}}_{4}^{ + }2} \right]}}{\text{pH}}\,\,5.48$ | $\frac{{22{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 75}}{{53}}$ |

Практически во всех типах вод, за исключением атмосферных осадков, в период исследования проявляются процессы криогенной трансформации их состава [1, 5]. Изучаемые воды особенно контрастно различаются по диапазону концентраций РОУ (табл. 1). Атмосферные осадки, наледные и таликовые воды бесцветны, концентрации РОУ в них составляют в основном единицы миллиграмм в литре. Ручьи марей, бочаговые и речные воды всегда имеют желтую окраску (от светло- до ярко-желтой и бурой), что соответствует десяткам миллиграмм в литре РОУ, который имеет, преимущественно, почвенно-растительное происхождение. Воды озер Большая Чабыда и Кюрдегелях, отобранные из-подо льда, бесцветны, тогда как вода оз. Малая Чабыда, в отличие от них, имеет зеленоватый оттенок. Концентрации РОУ в воде озер достигают десятков миллиграмм в литре, при этом состав озерного РОУ формируется в основном за счет развития и отмирания водной растительности.

По-видимому, в начале половодья самое большое влияние на мобилизацию растворенных соединений в реку оказывают подстилки и грубогумусные горизонты почв сезонно-талого слоя, приуроченные к торфяным/торфянистым заболоченным ложбинам и марям. Именно на них, по авторским наблюдениям, поверхностное стекание талых вод в апреле начинается раньше всего.

Учитывая, что органический углерод составляет 40–50% в макромолекулах гуминовых кислот и фульвокислот, входящих в состав растворенного органического вещества (РОВ) рек [9, 28], приблизительный диапазон концентраций РОВ можно оценить в 50–200 мг/л в зависимости от динамики атмосферного увлажнения и условий промерзания–протаивания на водосборе. Таким образом, РОВ представляет собой главный растворенный компонент речных вод в период половодья (апрель–июнь) и продолжает играть важную роль в биогеохимических процессах в течение всего теплого периода.

Связь водного режима реки и динамики РВ

Основной объем стока реки формируется в период весеннего половодья. В конце апреля – начале мая отмечается резкий подъем уровней, их пик достигается обычно в первой декаде мая, а затем наблюдается медленный – до конца июня – спад, на который нередко накладываются дождевые паводки. Для реки также характерна весьма низкая летне-осенняя межень, прерываемая редкими паводками.

В середине–конце октября река промерзает до дна, сток прекращается. Непромерзшими остаются многочисленные русловые расширения (бочаги, или четки), которые зимой представляют собой рассредоточенные вдоль реки небольшие изолированные емкости речных вод и служат рефугиумами для гидробионтов [10]. В зимнее время сходство бочагов с озерами связано с криогенным перераспределением РВ, при котором образующийся лед (достигающий толщины ~1 м) содержит гораздо меньше солей и РОУ, чем отжимающийся концентрированный раствор. При этом подо льдом по мере расходования кислорода (к концу зимы местами полного) на дыхание и окисление аллохтонного и автохтонного ОВ образуется восстановительная среда. Но в сравнении с бочагами в озерах выше доля гидрокарбонатов кальция, более высокий (на 0.5–1.5) рН и другой состав РОУ.

В отдельные годы (например, в 2017 г.) благодаря летнему прогреву верхнего слоя воды и росту испарения в озерах могут возникать условия для повышения содержания ряда ионов (гидрокарбонатов, кальция, сульфатов, хлоридов) и РОУ. Атмосферные воды, а также поверхностные воды маревых ландшафтов сравнительно бедны РВ. Воды таликов (по откачкам из скважин) близки к речным водам по многим химическим показателям, за исключением РОУ и отчасти сульфатов, хлоридов и др., но имеют контрастность в сезонной и межгодовой динамике. В целом источники питания речного стока по характеру РВ можно условно разделить на атмосферные, поверхностные, таликовые, озерные и бочаговые воды. При этом озерные воды существенно различаются между собой по химическому составу, видимо – за счет геолого-геоморфологических условий водообмена (табл. 1).

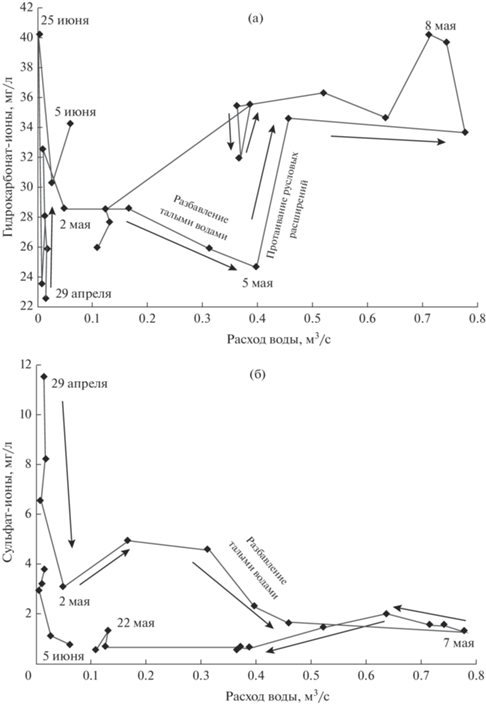

Наблюдения за динамикой уровня воды (УВ), удельной электропроводности (УЭ) и температуры (Т) воды в реке на двух постах с отборами проб воды на содержание большого ряда РВ охватывали практически весь период стока каждого из указанных лет и осветили различные фазы водного режима. Сезонные изменения связей С–Q для двух гидрологических постов имеют, как правило, сильно нелинейный и неоднозначный характер, отражая сочетание различных групп источников питания реки в зависимости от фазы режима. На рис. 2а–2г в качестве примера приведена динамика соотношения С–Q для некоторых РВ в 2019 г.

Рис. 2.

Сезонная динамика соотношения С–Q, р. Шестаковка – пост Верхний, 2019 г.: а – гидрокарбонат-ионы, б – сульфат-ионы, в – хлорид-ионы, г – кальций. Стрелки – направление времени.

Рис. 2.

Окончание.

Связи С–Q по их общему виду могут быть условно обозначены как прямая, обратная и индифферентная. Прямая связь отражает рост содержания РВ на фоне увеличения водности потока и обозначается как поведение вымывания (“flushing behavior” [21, 34]). В частности, такая динамика отмечена у гидрокарбонатов в период весеннего половодья в 2019 г. в связи с протаиванием и разгерметизацией русловых расширений и частичной разгрузкой бочаговых вод в реку (рис. 2а). Обратное соотношение величин С–Q, или поведение разбавления (“dilution behavior” [21, 34]), можно проиллюстрировать на примере поведения сульфатов и хлоридов при развитии половодья на р. Шестаковке (рис. 2б, 2в). При высоких (>0.4 м3/с) расходах воды в половодье сульфаты и хлориды проявляют хемостатиз (“chemostatic behavior” [21, 34]), когда процессы вымывания и разбавления РВ почти уравновешиваются, а содержание РВ мало зависит или практически не зависит от водности потока.

Редко связь содержания РВ и водности потока отчетлива, обычно она имеет размытый характер, в частности – испытывает так называемый гистерезис, т. е. зависимость от условий поступления РВ в поток. В соотношении С–Q петля гистерезиса, траектория которой закручена против часовой стрелки (отрицательный тип связи, по терминологии в [32]), может отражать общее преобладание вымывания РВ над их разбавлением. Отрицательный тип связи прослеживается при анализе содержания гидрокарбонатов в речной воде. При этом на подъеме половодья доминируют процессы разбавления речных вод талыми (снеговыми и маревыми), обедненными РВ. После превышения величины расхода воды 0.3 м3/с на соотношение С–Q оказывает влияние, очевидно, разгрузка в речной поток бочаговых вод. Возможно, повышение содержания гидрокарбонатов вновь связано с возрастанием участия бочагов в питании реки (участок траектории, соответствующий росту содержания РВ на фоне снижения водности) в начале спада половодья, а также с ростом доли озерных вод на спаде половодья и/или дождевого паводка, когда сток из озер происходит на фоне снижения доли талых вод в стоке. Отметим, что воды бочагов и некоторых озер характеризуются содержанием гидрокарбонатов от десятков до первых сотен миллиграмм в литре (табл. 1).

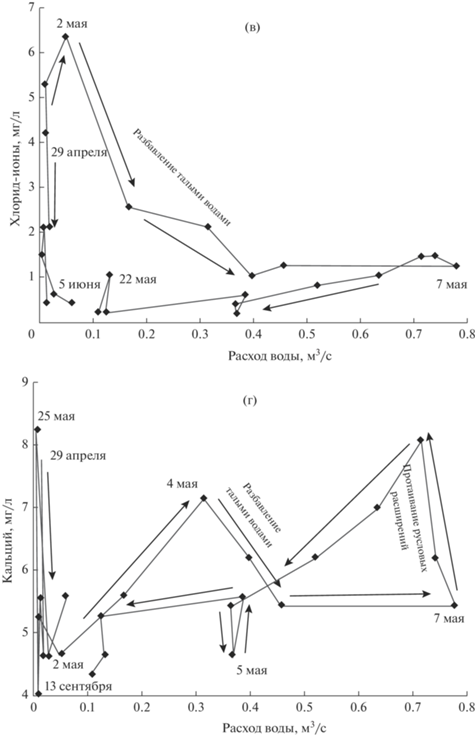

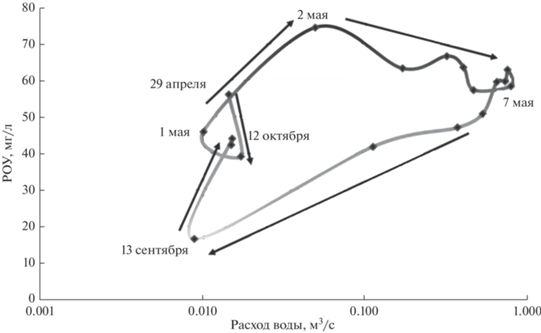

Петля гистерезиса в соотношении С–Q, траектория которой ориентирована по часовой стрелке (положительный тип связи [32]), в свою очередь указывает на интенсивное вымывание РВ в начале подъема уровней воды (активизация источников РВ); на преимущественное разбавление речной воды на спаде половодья/паводка более пресной талой и дождевой водой и/или на снижение доли бочаговых и/или озерных вод в общем стоке. Такой характер связи С–Q на фоне преобладания процессов вымывания прослеживается во время весеннего половодья у РОУ (рис. 3).

Рис. 3.

Сезонная динамика соотношения С–Q, р. Шестаковка – пост Верхний, 2019 г. – РОУ. Горизонтальная ось задана в логарифмическом масштабе (lg). Стрелки – направление времени.

Близость значений РОУ в речной воде на посту Верхнем и в воде бочагов на фоне низких значений РОУ в талых водах даeт основание считать протаявшие бочаги основным источником данных форм углерода в речных водах в половодье. Лиственничные мари, на которых образуются временные ручейки, сбрасывающие окрашенные талые воды в русло реки, служат источниками РОУ (а также сульфатов, кальция, магния и натрия) в речной воде в самом начале половодья, приходящемся на конец апреля – начало мая.

ОБСУЖДЕНИЕ

Весеннее половодье – основная фаза водного режима исследуемой реки. Доля стока весеннего половодья в годовом стоке исследуемой реки у гидропоста Камырдагыстах от года к году меняется от 3 до 82%, в апреле и мае проходит в среднем половина объема годового стока. Характер половодья контролируется в основном увлажнением предшествующего года, величиной снегозапасов и температурой приземного воздуха.

При появлении стока в начале половодья резкое повышение содержания хлоридов связано с поступлением в реку снеговых, маревых и – позже – бочаговых вод, где содержание хлоридов в среднем наиболее высокое среди всех типов вод: средние за половодье – соответственно 2.0, 2.3 и ≥8 мг/л. Уровень содержания сульфатов в воде, текущей поверх льда, наоборот, в первые дни появления стока резко падает за счет притока в целом бедных сульфатами снеговых и маревых вод (соответственно 1.3 и 2.9 мг/л); затем некоторый рост содержания сульфатов, очевидно, обусловлен участием в питании реки такими относительно богатыми (≥8.5 мг/л) сульфатами водами, как воды русловых расширений. При этом указанный рост наблюдается при расходах в диапазоне от 0.05 до 0.15 м3/с, что существенно ниже пороговых значений для других РВ – 0.3–0.4 м3/с. Возможно, участие бочаговых вод в питании весеннего речного стока следует рассматривать с учетом достаточно устойчивой халинной стратификации воды в русловых расширениях: в питании реки участвуют преимущественно распресненные талыми водами приповерхностные объемы бочагов, а более насыщенные РВ глубокие бочаговые воды практически не взаимодействуют с речными водами. Подземные надмерзлотные воды, насыщенные сульфатами (8 мг/л), по всей видимости, не обеспечивают значимого вклада в половодный сток реки, но в период летней межени их участие, а также вклад в сток озерных вод становятся наиболее существенными (рис. 2б, 2в).

Иногда в соотношении С–Q возникает двойная петля в форме условной “восьмерки”, когда ветви гистерезиса пересекаются. Примером этого может послужить поведение кальция в речной воде во время половодья в 2019 г. (рис. 2г), когда на подъеме половодья при превышении расхода воды величины 0.3 м3/с процесс устойчивого поступления кальция (выщелачивание) в речной поток (вероятно, из сравнительно богатых кальцием вод с заболоченных маревых ложбин) сменился снижением его содержания в силу разбавления водами, обедненными кальцием, – снеговыми, дождевыми и, вероятно, наледными. Далее, в начале снижения водности содержание кальция резко возросло более чем в 1.5 раза – в питании реки возросла доля богатых кальцием бочаговых (≥30 мг/л) и, не исключено, озерных вод (в оз. Большая Чабыда содержание кальция достигало 746 мг/л). Затем при дальнейшем спаде половодья до уровня, который наблюдался в начале подъема воды, устойчивое снижение вновь возобновилось на фоне атмосферного увлажнения и возможных (согласно прямым наблюдениям) напорных прорывов низкокальциевых надмерзлотных вод из таликов.

Расход воды 0.30–0.35 м3/с, по всей видимости, соответствует некоторому пороговому состоянию реки, когда меняется роль русловых расширений: на стадии подъема половодья русловые расширения протаивают и начинают взаимодействовать с основным поверхностным потоком, текущим до этого поверх льда; после половодья их роль как источников РВ снижается, при этом соотношение С–Q для гидрокарбоната, кальция и хлорида образует небольшой замкнутый цикл, ориентированный против часовой стрелки (рис. 2а, 2в, 2г), с короткой фазой разбавления и затем столь же короткой фазой выщелачивания. Этот эпизод, очевидно, требует более детального анализа с привлечением дополнительной информации.

Высокочастотная (в исследуемых случаях с 30-минутным разрешением) регистрация УВ, Т и УЭ воды обеспечивает возможность детального анализа процессов стокоформирования. В частности, в начале половодья и в период осеннего замерзания при общем нарастании водности потока и незначимых осадках УВ и Т воды в реке приобретают отчетливый суточный ход, причем колебания УВ находятся в противофазе с колебаниями Т (рис. 4).

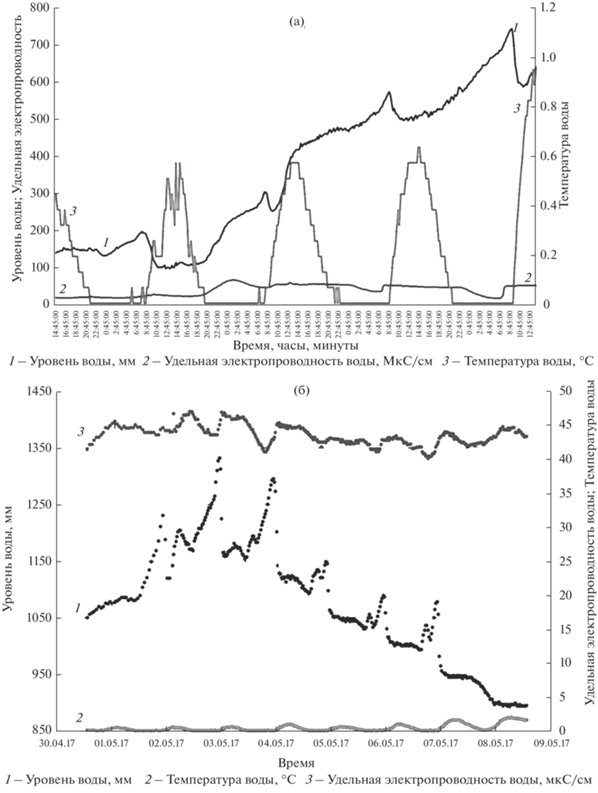

Рис. 4.

Динамика уровня воды, температуры и удельной электропроводности воды в начале половодья, р. Шестаковка – пост Верхний: а – 3–7 мая 2018 г.; б – 1–8 мая 2017 г.

Это объясняется ночными заморозками и, как следствие, уменьшением живого сечения потока при образовании зажоров в сужениях русла между бочагами, вызывающих подъем уровней воды в ночные часы. Рост Т воды способствует протаиванию русловых сужений и падению УВ в утренние часы.

Летняя суточная динамика характеристик потока обусловлена радиационным суточным ритмом и контролируемой им эвапотранспирацией, выступающей основным расходным элементом годового водного баланса (в среднем ~90% среднего многолетнего годового слоя осадков).

Детальная регистрация УВ, Т и УЭ с помощью логгеров позволяет различать на фазовых диаграммах небольшие участки, в пределах которых связи между данными характеристиками однотипны, тесны и близки по характеру, а также – выявить моменты и условия смены таких состояний.

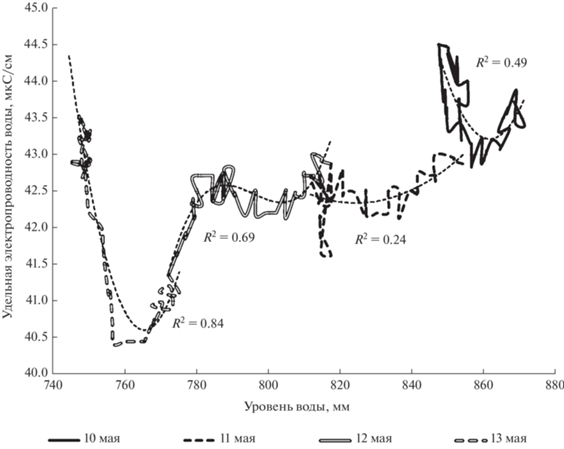

На рис. 5 отражена трансформация суточных циклов в соотношении УВ и УЭ в течение четырех майских дней в 2017 г., когда отмечались ночные заморозки, вызывающие резкие перепады УВ в течение суток.

Рис. 5.

Соотношение уровня водя и удельной электропроводности воды, р. Шестаковка – пост Верхний, 10–13 мая 2017 г.

В данный период интересны следующие моменты. Во-первых, теснота связи и амплитуда внутрисуточных колебаний двух характеристик сильно меняются от суток к суткам. Во-вторых, связь внутрисуточных УВ и УЭ имеет сложный нелинейный характер, тогда как межсуточная динамика показывает общую тенденцию снижения обеих характеристик во времени (это можно проследить по смещению суточных кривых до наступления высокой дневной температуры 13 мая). В-третьих, более тесная связь УВ–УЭ в масштабе суток характерна для ясных дней с большой амплитудой температуры воздуха (13 мая). В-четвертых, размытый характер связи, очевидно, связан с облачностью и осадками, нарушающими суточный радиационный цикл (10 и 11 мая). Осадки слабой интенсивности (в сумме 4.2 мм) наблюдались в дневные часы 10 мая.

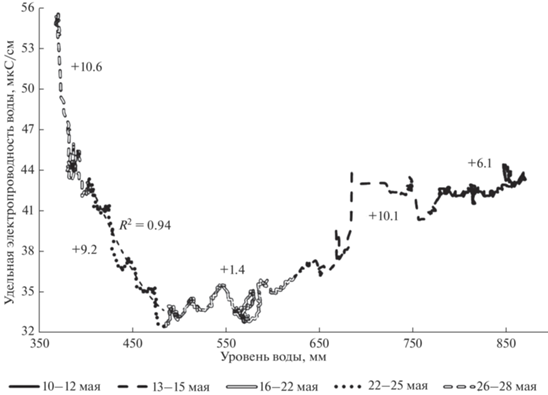

Значительна роль термических условий формирования стока половодья при общем неравномерном повышении температуры воздуха и прекращении ночных заморозков (рис. 6).

Рис. 6.

Соотношение уровня водя и удельной электропроводности воды, р. Шестаковка – пост Верхний, 10–28 мая 2017 г. На графике приведены значения температуры воздуха, осредненные по времени (ч) для указанных диапазонов дат.

В период с 10 по 28 мая 2017 г. наблюдалось чередование дней с высокой температурой воздуха, когда ночные заморозки не регистрировались (13–15 и 22–25 мая), и холодных дней с заморозками (10–12, 16–22 и 26–28 мая), при этом наиболее значительные осадки (2.8 мм) были зарегистрированы 17 мая. В солнечные дни (17, 26 и 28 мая) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха была близка к 20°С, и 28 мая отмечен последний весенний заморозок. Для всего рассматриваемого периода характерно общее снижение УВ, при этом рост УЭ воды отражает возрастание доли более минерализованных бочаговых вод в стоке реки в теплые дни (13–15 и 22–25 мая) благодаря протаиванию русловых расширений. С 22 мая на фоне усиливающегося прогрева водосбора и замедления скорости падения УВ бочаговые воды начали в существенной мере контролировать сток реки. Последние весенние заморозки 26–28 мая уже не смогли изменить характер связи УВ–УЭ.

Содержание кальция, гидрокарбонатов, магния, натрия, аммонийного и нитратного азота, хлорида и сульфата достигает двух и более максимумов в течение теплого периода, когда сток имеет место. По мере нарастания водности потока в период половодья протаивают русловые расширения, вода в них перемешивается [10] и начинает поступать в реку; содержание растворенного кислорода в бочагах, которое перед вскрытием часто исчезающе мало, нарастает.

В устойчивую летнюю межень на фоне низкого атмосферного увлажнения и интенсивного испарения повышение содержания ряда РВ может быть обусловлено их биогенным концентрированием, а также, вероятно, существенным вкладом вод сезонно-талого слоя, которые в зимний период испытывают криогенное концентрирование. Благодаря отчетливой летней температурной и биохимической стратификации воды в бочагах [10] содержание РОУ в речных водах при понижении водности также снижается.

ВЫВОДЫ

Речные воды экспериментального бассейна р. Шестаковки представляют собой комбинацию природных вод нескольких основных генетических типов. Это воды снеговые, дождевые, маревые, наледные, воды русловых расширений – бочагов, озерные и таликовые (надмерзлотные). Они имеют разный химический состав, который определяется их генезисом, внутрисезонными и межсезонными колебаниями гидротермических условий, а также характером водообмена.

Изученные типы вод – ультрапресные (для озер – пресные), имеют преимущественно гидрокарбонатный кальциевый или смешанный катионный состав, рН – от слабокислого до нейтрального. Исследованные воды существенно отличаются по диапазону концентраций РОУ, который представляет собой главный растворенный элемент речных вод в период половодья (апрель–май) и, по всей вероятности, продолжает играть важную роль в биогеохимических процессах в дальнейшем вплоть до полного промерзания реки. РОУ наряду с такими РВ, как ${\text{SO}}_{4}^{{2 - }}$, Cl–, ${\text{HCO}}_{3}^{ - }$, Na+, Ca2+, Mg2+, может служить маркером типов вод, участвующих в питании речного стока.

Данные о внутрисезонной динамике связей С–Q позволяют анализировать процессы формирования стока и комплексирования источников питания малых перемерзающих рек криолитозоны, отражая в целом прямо и обратно пропорциональную и индифферентную связь между РВ и водностью потока. В первом случае преобладает режим вымывания (выщелачивания) РВ, во втором – режим их разбавления, в третьем – так называемый режим хемостазиса, при котором разнонаправленные процессы уравновешиваются.

Связи С–Q осложняются их нелинейностью и неоднозначностью в зависимости от фазы водного режима, что указывает на изменения во времени сочетания доминирующих источников питания реки при условии устойчивой контрастности содержания в них тех или иных РВ. Такую неоднозначность принято называть гистерезисом. В соотношении С–Q петля гистерезиса, траектория которой закручена против часовой стрелки, может отражать общее преобладание вымывания РВ над их разбавлением на спаде половодья. Петля, ориентированная по часовой стрелке, в свою очередь указывает на интенсивное вымывание РВ в начале подъема водности (активизация источников РВ) и на преимущественное разбавление речной воды на спаде половодья более пресной водой. В ходе переменного преобладания процессов выщелачивания и разбавления на фоне динамики стока в соотношении С–Q может образоваться двойная петля с пересечением (иногда неоднократным) ветвей гистерезиса.

Автоматическая регистрация УВ, Т и УЭ воды с высоким временны́м разрешением (десятки минут) позволяет выявить зависимости стока от динамичных температурных условий его формирования, различать периоды с однотипными тесными и близкими по характеру связями между данными характеристиками, а также определить моменты и условия смены таких связей.

Авторы выражают признательность Б.И. Гарцману (ИВП РАН), В.В. Огонерову, Н.Е. Баишеву, Н.В. Торговкину, Л.Ю. Бойцовой, О.В. Шепелёвой, Н.И. Тананаеву, А.Б. Колесникову (ИМЗ СО РАН) за участие в сборе и обработке данных наблюдений.