ВВЕДЕНИЕ

Один из наиболее актуальных методов решения задачи оценки влияния климатических изменений на речной сток – использование метеорологических данных о характеристиках будущего климата, полученных с помощью глобальных климатических моделей (General Circulation Models – GCMs) в рамках определенных сценариев эмиссии парниковых газов (Representative Concentration Pathways – RCPs) в качестве входных данных в гидрологические модели [1, 14]. Применительно к водосбору р. Лены с такой постановкой численных экспериментов по данным проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) выполнены расчеты на основе физико-математических гидрологических моделей ECOMAG [2], HYPE, SWIM, VIC, WaterGAP3 [18], MIKE SHE [10], SWAP [9], HYMOD, SWAT, HBV [23]. В качестве основных изменений гидрологического режима р. Лены в XXI в. упоминается увеличение годового стока при реализации различных проекций климата, преимущественно за счет увеличения талого стока. В частности, согласно [7], аномалии нормы годового стока Лены к концу XXI в. для различных GCMs и RCPs находятся в диапазоне 14–30%. Однако подавляющее большинство исследований влияния климатических изменений на речной сток основано на оценке их кумулятивного эффекта без определения вклада естественной и антропогенной составляющих изменений климата.

Настоящее исследование посвящено оценке речного стока и влагозапасов снега в бассейне р. Лены с использованием проекций, учитывающих естественные климатические условия и влияние антропогенной деятельности в XX–XXI вв. Для расчетов применены две гидрологические модели – ECOMAG и HBV. Оценивались характеристики рассчитанного речного стока и снежного покрова: по данным наблюдений за исторический период, с помощью модельных сценариев с естественной изменчивостью климата в XX и XXI вв., а также с применением четырех RCPs, отражающих многообразие возможных вариантов климатических условий в XXI в. с учетом антропогенного влияния.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЧНОГО СТОКА

Лена – одна из крупнейших рек на планете. Водосбор расположен в зоне сплошной мерзлоты. Длина реки составляет 4400 км, площадь бассейна – ~2.5 млн км2. В среднем по бассейну Лены современная среднегодовая температура воздуха составляет около –9°С, годовая сумма осадков 370 мм. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем (основная фаза), периодическими летними паводками, сформированными относительно сильными дождями в верховьях, а также низкой водностью осенью и зимой. Устойчивый снежный покров образуется на юге бассейна в ноябре, на севере в конце сентября, снеготаяние начинается в апреле–мае.

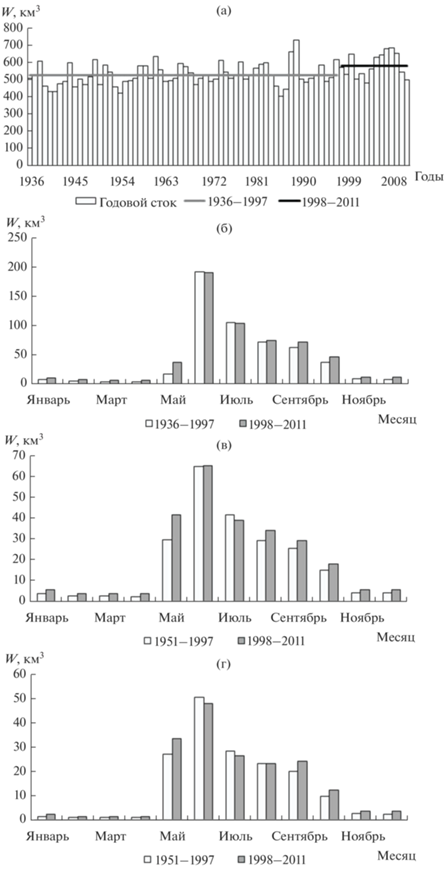

В бассейне р. Лены происходят [21] и прогнозируются [6, 8] интенсивные изменения климата и речного стока в течение XX–XXI вв. С начала XX в. для Лены характерна повышенная водность [15]. Анализ годового стока Лены за период наблюдений на приустьевом гидропосту Кюсюр с 1936 г. с применением теста Манн−Кендалл показал, что статистически значимым (на 5% уровне) увеличение стока становится с 1998 г. Среднегодовой сток Лены за период 1936–1997 гг. составил 525 км3, а за период повышенной водности 1998–2011 гг. (с 2012 г. непрерывные данные по расходам воды в замыкающем створе отсутствуют) составил 582 км3, т. е. на 11% больше (рис. 1а). Анализ внутригодового распределения расходов воды показал, что наибольший вклад в увеличение стока вносят изменения за период с сентября по май (~37%) (рис. 1б). При этом наибольшее увеличение стока отмечено для мая, сентября и октября. Учитывая, что суммарный сток Лены в створе Табага (контролирует сток Лены до впадения р. Алдан) и Алдана в створе Верхоянский Перевоз (замыкающий створ бассейна Алдана) составляет ~75% от стока Лены в замыкающем створе Кюсюр, были проведены расчеты изменения стока для постов Табага и Верхоянский Перевоз аналогично расчетам для поста Кюсюр. В итоге сравнение двух указанных периодов показало, что увеличение объемов годового стока Лены в створе Табага составило 13% и стока Алдана 7%. За период с сентября по май увеличение стока Лены в створе Табага составило 30% и Алдана 27%. Таким образом, увеличение годового стока Лены в замыкающем створе на ~3/4 определяется гидрологическими последствиями изменения климата на водосборе за период с сентября по май и на 1/4 – перераспределением стока на холодный период года за счет сбросных расходов из Вилюйского водохранилища, несмотря на то, что более половины стока р. Вилюй формируется ниже Вилюйского гидроузла.

МЕТОДИКА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве методической основы исследования использованы две гидрологические модели – ECOMAG и HBV, существенно отличающиеся друг от друга детальностью описания процессов влагооборота. ECOMAG – физико-математическая модель формирования стока с пространственно-распределенными параметрами типов почв и ландшафтов [3]. HBV [5] относится к классу концептуальных (сo сосредоточенными параметрами) моделей стокоформирования, в которых процессы описываются на основе эмпирических и полуэмпирических зависимостей. Обе модели хорошо зарекомендовали себя в практике гидрологических исследований, в том числе применительно к водосборам северных рек [4, 19].

ECOMAG на основе цифровой модели рельефа разделяет бассейн Лены нерегулярной сеткой элементарных водосборов. Для каждого из 664 полученных частных водосборов (со средней площадью ~3700 км2) с учетом структуры почвенно-растительного покрова в модели описываются процессы накопления снега и его таяния, эвапотранспирации, вертикального переноса тепла и влаги в почве, формирования поверхностного (плоского течения по поверхности), почвенного и грунтового компонентов гидрографа, а также движения воды по речной системе. Входные метеорологические данные – ряды температуры и влажности воздуха, суточных сумм атмосферных осадков. Для бассейна Лены параметры модели, распределенные по пространству, определены по глобальным базам данных. Моделирование гидрологических процессов на каждом элементарном водосборе выполняется на следующих уровнях: для поверхностного слоя почвы (горизонт A), более глубокого слоя (горизонт B), емкости грунтовых вод, склонового стока и в холодный период года – емкости снежного покрова. В модели ECOMAG движение подповерхностного и грунтового стока описано уравнением Дарси, склонового и руслового – уравнением кинематической волны. Общая пористость в зоне аэрации почвы разделяется на капиллярную и некапиллярую зону. Потенциальное испарение оценивается согласно методу Дальтона. Скорость таяния снега рассчитывается методом градусо-дней.

HBV содержит три основных блока: формирования и таяния снежного покрова, динамики влаги в концептуальной почвенной емкости и интенсивности испарения, формирования и трансформации стока. Накопление снежного покрова и его стаивание рассчитывается на основе метода градусо-дней. Жидкая влага пополняет концептуальную почвенную емкость, из которой часть воды затрачивается на испарение, остальное направляется в блок стокоформирования. Потенциальное испарение рассчитано на основе метода Одина [17]. Формирование стока на водосборе в настоящем исследовании моделировалось с помощью двух емкостей с разной скоростью наполнения и сработки [22]: из верхней отток рассчитывается с помощью степенной зависимости от влагозапаса емкости и обычно интерпретируется как “быстрая” часть гидрографа, из нижней – с помощью линейной зависимости от влагосодержания, однако наполнение этой емкости происходит с временной задержкой, определяемой в процессе калибровки. Отток из нижней емкости рассматривается в качестве “медленной” части гидрографа, имитирующей сток из глубоких водоносных горизонтов. Сумма оттоков из двух емкостей на каждый расчетный шаг является слоем стока со всего водосбора, который трансформируется до замыкающего створа с помощью треугольной функции [20].

Для расчета характеристик стока и снежного покрова (влагоемкость снежного покрова, SWE) за исторический период использованы данные 203 метеостанций, расположенных в пределах бассейна р. Лены и на приводораздельных участках. Данные по среднесуточным расходам воды, измеренным на ключевых гидрологических постах Лена–Кюсюр, Лена–Табага и Алдан–Верхоянский Перевоз, использовались для калибровки параметров за период с 1994 по 2003 г. (1993 г. использовался для расчета начальных условий). Верификация моделей проведена за период с 2004 по 2013 г. Эффективность моделирования оценена с помощью коэффициента детерминации Нэша−Сатклифа NSE и относительной систематической погрешности расчета PBIAS. Для оценки воспроизведения гидрологическими моделями средней по бассейну величины SWE использовались данные лесных снегомерных маршрутов 39 метеостанций за период 1994–2013 гг. С учетом пропусков в данных необходимым условием соблюдения репрезентативности было наличие данных в соответствующий день как минимум по 20 метеостанциям. Для оценки эффективности моделирования SWE использованы коэффициент корреляции Пирсона и PBIAS.

Наборы параметров гидрологических моделей, полученные в процессе их калибровки, были использованы для проведения численных экспериментов с данными GCMs. Эти данные представляют собой приземные поля метеохарактеристик, рассчитанные с помощью ансамбля из четырех GCMs-CMIP5 (GFDL-ESM2M, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MIROC-5) в рамках проекта ISIMIP (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project) [24] при реализации нескольких RCPs с пространственным разрешением 0.5°. Первый набор данных piControl предполагает учет в GCMs только естественных колебаний климатической системы без антропогенной эмиссии парниковых газов за XX и XXI вв. Второй набор данных включает описание исторических климатических условий XX в. с учетом наблюдений за концентрациями парниковых газов (“historical”) и будущих климатических условий XXI в. при четырех RCPs – RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 и RCP 8.5.

Наборы данных, полученные при расчетах с помощью GCMs, использованы в качестве граничных условий в гидрологических моделях ECOMAG и HBV для расчета соответствующего ансамбля многолетних гидрографов среднесуточного стока. Для оценки воспроизведения годового и сезонного речного стока, смоделированного по данным GCMs за базовый период 1970–1999 гг., проводилось сопоставление с результатами расчетов по данным метеорологических наблюдений. Анализ результатов расчетов на XXI в. проведен для тридцатилетних периодов, соответствующих середине (2036–2065 гг.) и концу (2070–2099 гг.) столетия. Естественная составляющая изменения климата оценивалась по набору piControl относительно периода 1970–1999 гг. Антропогенная составляющая изменения климата оценивалась по соотношению между наборами данных, полученных при реализации сценариев RCPs и piControl.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

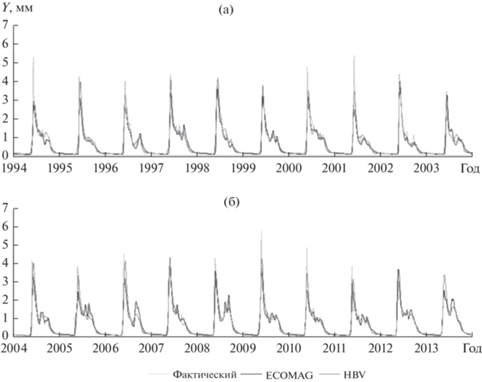

Согласно [16], результаты расчетов стока по моделям ECOMAG и HBV за периоды калибровки и верификации (табл. 1; рис. 2) на разных гидропостах относятся к категории “хорошо” по критерию NSE (NSE > 0.75 во всех случаях), “удовлетворительно” (15% ≤ PBIAS < 25%) и “хорошо” (PBIAS < 15%) по критерию PBIAS.

Таблица 1.

Значения критериев эффективности моделирования стока за периоды калибровки и верификации (в числителе – ECOMAG, в знаменателе – HBV)

| Река–пост | Площадь водосбора, км2 | Калибровка | Верификация | ||

|---|---|---|---|---|---|

| NSE | PBIAS, % | NSE | PBIAS, % | ||

| Алдан–Верхоянский Перевоз | 696 000 | 0.87/0.90 | –2.7/–0.4 | 0.83/0.87 | 10/5.9 |

| Лена–Табага | 897 000 | 0.85/0.89 | –16/0.1 | 0.82/0.87 | –15/–7.2 |

| Лена–Кюсюр | 2 430 000 | 0.91/0.90 | –6.9/0.8 | 0.90/0.86 | –2.7/–0.8 |

Рис. 2.

Фактический и смоделированный слой стока р. Лены в створе Кюсюр за периоды калибровки (а) и верификации (б).

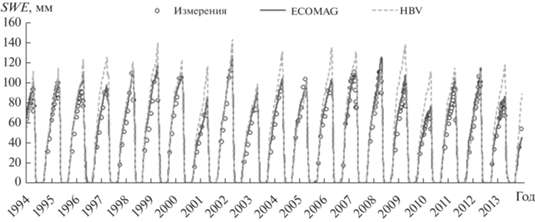

Величины максимальных расходов воды во время половодья, рассчитанные обеими моделями, немного занижены, при этом ECOMAG лучше воспроизводит динамику расходов в периоды летних паводков (рис. 2). При переходе от калибровочного к проверочному периоду, в целом, была отмечена робастность моделей для разных гидропостов. Результаты расчета средней по бассейну Лены величины SWE за период 1994–2013 гг. по модели ECOMAG ближе к измеренной (R2 = = 0.93, PBIAS = 9.5%), чем по модели HBV (R2 = = 0.67, PBIAS = 33.9%). Завышение SWE по расчетам гидрологических моделей связано с учетом горных областей, неохваченных наблюдениями на метеостанциях. Для горных территорий характерны бо́льшие высота снежного покрова и продолжительность его залегания. При этом внутригодовая динамика SWE воспроизводится обеими гидрологическими моделями достаточно эффективно (рис. 3).

Рис. 3.

Измеренные и смоделированные запасы воды в снежном покрове, осредненные по бассейну р. Лены, за период 1994–2013 гг.

Тестирование гидрологических моделей по данным GCMs за исторический период

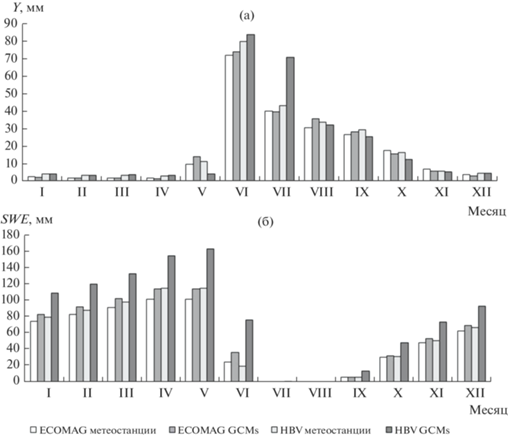

Сезонный ход температуры воздуха воспроизводится GCMs наиболее точно. В зимний период GCMs завышают осадки на 14%, с июня по сентябрь занижают на 3% в сравнении с данными наблюдательной сети [13]. Среднемноголетние гидрографы, рассчитанные моделью ECOMAG по данным GCMs за базовый период 1970–1999 гг. для поста Лена–Кюсюр, ближе к результатам, полученным по данным наблюдений, чем при использовании модели HBV (рис. 4а). Основная разница – в речном стоке за июль – модель HBV завышает сток в этом месяце на 64% при использовании данных GCMs. Тот же эффект прослеживается на результатах расчетов по постам Лена–Табага и Алдан–Верхоянский Перевоз применительно к июню. В мае ECOMAG по данным GCMs завышает сток относительно расчета по данным метеостанций, а HBV наоборот занижает, т. е. по ECOMAG с использованием данных GCMs половодье начинается на несколько суток раньше. Речной сток в течение остальных месяцев, рассчитанный с помощью ECOMAG и HBV на основе данных измерений и результатов моделирования климата за исторический период, отличается минимально. При этом погрешность расчета нормы годового стока Лены по данным GCMs относительно расчета по данным метеостанций оказалась небольшой: по ECOMAG – 3%, по HBV – 7%. В расчетах SWE по данным GCMs присутствует систематическая погрешность: макcимальные годовые величины SWE ECOMAG завышает на 12%, а HBV на 40% (рис. 4б) относительно расчета по данным метеостанций, что связано с завышением количества твердых осадков в GCMs на 14%.

Влияние естественной и антропогенной составляющих изменения климата на гидрометеорологические характеристики

Антропогенная составляющая изменения климата проявляется в увеличении осредненной по бассейну Лены среднегодовой температуры воздуха на 0.6°С в конце XX в. (1970–1999 гг.) относительно естественных климатических условий преимущественно в течение зимне-весеннего периода [11]. При этом она слабо сказывается на динамике годовой и сезонной суммы осадков в бассейне Лены – вариации ≤2%. В условиях только естественной изменчивости климата увеличение среднегодовой температуры воздуха к середине и концу XXI в. относительно конца XX в. ≤0.1°С, а по отдельным сезонам находится в диапазоне 0.1–0.5°С. Максимум изменчивости относится к зимним месяцам в конце XXI в. В XXI в. антропогенная составляющая изменения климата выражена в положительных аномалиях среднегодовой температуры воздуха в бассейне Лены при различных RCPs: на 3–4°С к середине XXI в. и на 3–7°С к его концу в зависимости от экстремальности сценария. Наибольшие темпы потепления характерны для осеннее-зимнего периода, а наименьшие – для летних месяцев. В условиях только естественной изменчивости климата в XXI в. годовая сумма осадков почти не изменяется, однако присутствует тенденция к увеличению зимних осадков на 2–3%. Согласно самому экстремальному сценарию RCP 8.5, антропогенная составляющая изменения климата приводит к увеличению годовой суммы осадков на 16 и 29% к середине и концу XXI в. соответственно. При реализации остальных сценариев увеличение количества осадков составит 9–13% к середине XXI в. и 10–18% к его концу [12]. При этом наибольшие темпы увеличения увлажнения территории отмечены для зимнего периода (на 20–70%), а наименьшие – летом (на 4–10%).

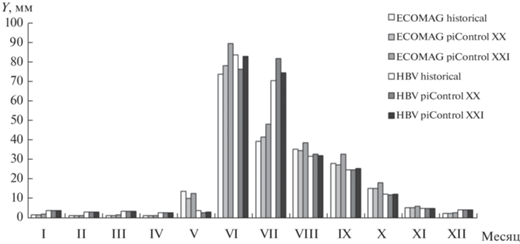

За последнее тридцатилетие XX в. рассчитанный для условий естественной изменчивости климата сток Лены достаточно близок к стоку, вычисленному по набору данных с учетом антропогенной эмиссии парниковых газов. Изменения нормы годового стока ≤2% по всем анализируемым гидропостам, согласно расчетам по моделям ECOMAG и HBV. В соответствии с оценками, полученными с помощью обеих гидрологических моделей, вариации стока отдельных месяцев за период август–апрель составляют 1–2% (рис. 5). Наибольшие изменения во внутригодовом распределении стока связаны с периодом половодья: в естественных условиях климата обе гидрологические модели показывают смещение фазы половодья и даты наступления максимума на 2–4 сут позднее, что связано с пониженными значениями весенней температуры воздуха при климате, на который не оказывается влияние в виде антропогенной эмиссии парниковых газов. По набору данных “historical” слой стока за май в среднем больше на 35% (ECOMAG) и 25% (HBV) относительно расчета по сценарию piControl, а за июнь–июль, наоборот, ~6% меньше (ECOMAG и HBV). В целом, результаты расчетов на основе обеих гидрологических моделей характеризуются единством в оценке незначительного влияния антропогенной составляющей изменения климата на речной сток в бассейне Лены за XX в.

Рис. 5.

Среднемноголетний среднемесячный сток р. Лены, смоделированный по ECOMAG и HBV на основе данных GCMs за исторический период 1970–1999 гг. (“historical”) и при реализации сценария естественных климатических условий (“piControl”) в XX в. (1970–1999 гг.) и XXI в. (2070–2099 гг.).

В условиях только естественной изменчивости климата в XXI в., согласно расчетам стока по модели ECOMAG, годовой сток Лены имеет тенденцию роста на 12–16% с наибольшим относительным увеличением стока в период зимней межени и весеннего половодья к середине XXI в., а также с относительно равномерным увеличением сезонного стока к концу XXI в. в связи с положительной тенденцией для зимних осадков и увеличением зимней и весенней температуры воздуха (рис. 5). Изменения речного стока Лены в XXI в. по модели HBV в естественных климатических условиях ≤1%, а вариации среднемесячного стока находятся в диапазоне ±8%.

При расчете речного стока замыкающего створа Лена–Кюсюр в климате середины XXI в., испытывающего влияние антропогенных эмиссий парниковых газов, относительно базового исторического периода наблюдается более ранее наступление половодья и его максимумов (на 3–5 сут согласно ECOMAG и 6–8 сут согласно HBV), а также увеличение пиковых расходов в июне (на 16–26% согласно ECOMAG и на 3–8% согласно HBV). Изменения условий фазы половодья зависят от проекции климата: чем выше температурное воздействие в рамках RCPs, тем раньше наступает активное таяние снежного покрова и тем больше оказываются максимальные расходы в замыкающем створе. Помимо преобразования характеристик половодья, также меняются величины зимнего и летне-осеннего стока. Суммарный слой стока за июль–сентябрь становится меньше на 5–15%. Зимний сток Лены возрастает на 37–48% согласно ECOMAG и на 6–9% согласно HBV.

Максимальные изменения гидрологического режима получены с использованием данных GCMs при учете антропогенного влияния на конец XXI в. В сравнении с результатами гидрологического моделирования для замыкающего створа Лена–Кюсюр за исторический период пик половодья наступает раньше на 3–9 (ECOMAG) и на 5–12 сут (HBV), а максимумы расходов увеличиваются на 19–33 (ECOMAG) и на 6–10% (HBV). За период с ноября по март сток р. Лены возрастает на 35–70% согласно ECOMAG и на 5–10% согласно HBV. В период развития дождевых паводков (июль–сентябрь) изменения в речном стоке оказались разнонаправленными: в соответствии с расчетами по ECOMAG сток увеличивается в среднем на 7%, а по HBV – уменьшается на 19%. В XXI в. относительно исторического периода годовой объем стока в бассейне Лены по модели ECOMAG возрастает на 12–30%, по модели HBV – на 5–10% в зависимости от RCPs, за исключением одного случая снижения стока р. Алдан на 4% согласно RCP 8.5.

Различия в среднемноголетних значениях SWE при использовании метеорологических данных с учетом антропогенного влияния в конце XX в. относительно реализации естественной изменчивости климата ≤3% согласно ECOMAG и HBV. В естественных климатических условиях в середине–конце XXI в. также прослеживается тенденция низкой вариации SWE – ≤2% разницы относительно базового периода на основе оценок обеих гидрологических моделей. В XXI в. при реализации различных RCPs величины SWE на водосборе Лены с использованием моделей ECOMAG и HBV заметно увеличиваются. Это связано с положительными аномалиями суммы осадков за холодный период, что вызывает накопление снега на водосборе: от 6–9% согласно RCP 2.6 к середине XXI в. и до 22–29% согласно RCP 8.5 к его концу.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При моделировании речного стока с крупного водосбора р. Лены для модели HBV был принят подход системы вложенных моделей, при котором калибровка проводилась отдельно для створов Лена–Табага и Алдан–Верхоянский Перевоз, результаты расчетов по которым затем использовались при моделировании общего стока Лены в створе с. Кюсюр с остальной части бассейна. Модель ECOMAG с пространственно-распределенными параметрами подстилающей поверхности позволила рассчитать речной сток в различных створах речной сети в рамках одного запуска модели с единым набором калибровочных коэффициентов. При этом на стадии верификации модельных расчетов по данным метеостанций относительно фактического стока в модели ECOMAG в створе Вилюйского гидроузла задавались фактические сбросные расходы, т. е. учитывалось регулирование стока. На этапе расчетов по данным климатических моделей в обеих гидрологических моделях регулирование стока уже не учитывалось, поскольку целью исследования была оценка естественной реакции гидрологической системы на естественную и антропогенную составляющие изменения климата, т. е. без учета такого прямого антропогенного воздействия на водные ресурсы, как регулирование речного стока, водозаборы и т. д. За период калибровки и верификации модель HBV оказалась немного эффективней при расчетах максимальных расходов воды на пике половодья, ECOMAG более чувствителен к осадкам в теплый период и лучше моделирует периодически формирующиеся летние дождевые паводки. В целом, эффективность моделей сопоставима, несмотря на существенные различия в их структуре и описании процессов формирования стока (табл. 1). В данном случае это связано с особенностями гидрологического режима исследуемой территории, где главным событием является половодье.

Относительно точный расчет SWE на водосборе и даты начала снеготаяния в большей степени определяют близость измеренных и рассчитанных расходов воды в замыкающих створах во второй половине весны, когда достигаются максимальные в году величины. Эффективность гидрологических моделей может быть занижена в связи с известной проблемой низкой плотности сети метеорологических наблюдений и недоучетом количества осадков в горных территориях [4]. Таким образом, для достижения максимальной эффективности моделирования по использованным критериям необходимо учесть пространственную неоднородность твердых осадков и их градиент с высотой. Модель ECOMAG с пространственно-распределенными параметрами подстилающей поверхности позволяет учесть оба этих фактора, HBV – только один – градиент с высотой, а разница в сумме осадков на различных участках водосбора сглаживается за счет их осреднения. В настоящем случае эта проблема при использовании модели HBV была частично решена за счет относительно высоких значений градиента осадков (10–15% на 100 м) и коэффициента коррекции твердых осадков (SFCF) для учета сублимации и других факторов [20]. При калибровке HBV этот коэффициент составил 1.1 для постов Табага и Кюсюр при обычно используемом интервале 0.5–0.9. В то же время это стало причиной завышения величин SWE для целей коррекции талого стока. В этом смысле модель ECOMAG, позволяя рассчитывать динамику влажности почвогрунтов и глубины сезонно-талого слоя, воспроизводит процессы формирования стока более реалистично. Остальные значения полученных при калибровке параметров модели HBV попадают в диапазон рекомендуемых [20, 22].

Результаты расчетов речного стока с использованием данных GCMs и измерений за исторический период (1970–1999 гг.), в целом, близки между собой. При этом среднемноголетний гидрограф стока по модели ECOMAG оказался ближе к рассчитанному на основе наблюдений по сравнению с HBV, в основном – за счет стока в июле. В данном случае это связано с особенностями метода расчета потенциального испарения для модели HBV – формула Одина использует только среднесуточную температуру воздуха [17]. Дисперсия температуры воздуха по данным GCMs ниже, чем по данным наблюдений. Это приводит к накопительному эффекту в весенние месяцы: актуальное суточное испарение в HBV, рассчитанное на основе данных GCMs, немного занижено (в среднем на 5–10%), что приводит к постепенному накоплению избытка воды в почвенной емкости. При последующих осадках в июле это вызывает излишнюю интенсивность пополнения стокоформирующих емкостей и завышенный речной сток. Преимущество модели ECOMAG состоит в более эффективном методе расчета испарения, который в дополнение к температуре учитывает влажность воздуха, влияя на динамику влажности почвогрунтов.

Применение проекций климата согласно RCPs, учитывающих антропогенное влияние на климат, в расчетах стока с помощью моделей ECOMAG и HBV свидетельствует о трансформации гидрологического режима в бассейне Лены в XXI в. Во внутригодовом распределении речного стока наблюдаются разнонаправленные изменения: от уменьшения стока в теплые периоды, что связано с увеличением испарения при глобальном потеплении и его региональных проявлениях, до увеличения стока в периоды зимней межени и весеннего половодья в связи с возрастанием количества твердых осадков и интенсивности снеготаяния при более высокой температуре воздуха. Полученные оценки для р. Лены в целом согласуются с приведенными в литературе [7, 10, 14]. Помимо изменений объемов речного стока можно ожидать смещения на более ранние сроки характерных дат начала половодья и достижения максимальных расходов воды – от трех суток до почти двух недель. В данном случае результаты моделирования с помощью ECOMAG и HBV характеризуются единством и согласованностью, а полученные оценки прямо связаны с величиной теплового воздействия RCPs: чем оно выше, тем раньше достигается устойчивый переход температуры воздуха через 0°C и тем интенсивнее процессы снеготаяния.

Нарушение теплового баланса в атмосфере, связанное с влиянием увеличения концентраций парниковых газов, вызывает изменение величин SWE на водосборе р. Лены. Применение RCP-проекций в гидрологическом моделировании за XXI в. приводит к увеличению нормы максимальных значений SWE относительно исторического периода на 8–29% (ECOMAG) и 6–22% (HBV). Анализ внутригодового распределения SWE позволяет выявить более тонкие закономерности. В частности, значения SWE при использовании различных RCPs в XXI в. выше за период ноябрь–май по отношению к историческому периоду и, наоборот, ниже в июне и сентябре–октябре. Увеличение SWE в указанный холодный период объясняется повышенными суммами твердых осадков в рамках проекций климата с учетом антропогенного влияния. Снижение SWE в летне-осенние месяцы определяется более высоким температурным фоном в RCP-проекциях: в мае интенсивность снеготаяния становится выше, а величина SWE в июне, соответственно, меньше. Согласно RCPs, в сентябре–октябре осадки выпадают чаще в жидком виде, что снижает величину SWE на водосборе и увеличивает сток в замыкающем створе.

В условиях естественной изменчивости климата за исторический период (1970–1999 гг.) нормы годового и среднемесячного стока практически не отличаются от рассчитанных в условиях климата с учетом эмиссии парниковых газов. Результаты, полученные с помощью моделей ECOMAG и HBV, близки между собой и свидетельствуют о том, что наблюденный сток р. Лены увеличивается в основном за счет естественной изменчивости климата, а антропогенная составляющая изменения климата в динамике стока Лены за исторический период проявляется слабо. При оценке речного стока в условиях естественной изменчивости климата в XXI в. наблюдаются расхождения в результатах расчетов гидрологических моделей. Это связано с их возможностями учитывать пространственную неравномерность метеорологического воздействия на территорию речного бассейна, а также c различиями в детальности описания динамики характеристик подстилающей поверхности водосбора (например, влажности почвогрунтов и глубины сезонно-талого слоя). В частности, для модели ECOMAG отмечен эффект постепенного увеличения коэффициента стока к концу XXI в.

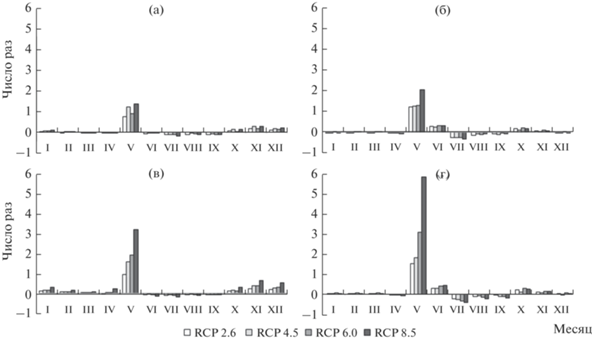

Антропогенная составляющая изменения климата наиболее сильно проявляется в аномалии стока Лены в мае: к середине XXI в. рост стока составил 80–140% согласно ECOMAG и 130–210% согласно HBV в зависимости от RCPs, а концу XXI в. – увеличение стока в 2–4 и 2.5–6 раз по ECOMAG и HBV соответственно (рис. 6). Таким образом, наибольший относительный вклад антропогенной составляющей изменения климата в речной сток характерен для периода активного снеготаяния, что связано с повышенным температурным фоном, приводящим к более раннему и высокому половодью. Несмотря на небольшое увеличение количества осадков в летне-осенние месяцы в XXI в., рассчитанное снижение стока под влиянием антропогенной составляющей в июле–сентябре – на 8–9 и 13–18% согласно ECOMAG и HBV соответственно, что связано с повышенной интенсивностью испарения в более теплом климате. В холодные месяцы (октябрь–апрель) влияние антропогенных изменений климата на сток Лены в XXI в. выражено в увеличении водности в среднем по RCPs на 10–19% согласно ECOMAG и на 5–7% согласно HBV. При этом аномалии стока в октябре–декабре выше по сравнению с январем–апрелем (рис. 6). Можно предположить, что это связано с низкой динамикой формирования стока на водосборе в условиях установившейся зимней межени. В целом нужно отметить, что обе гидрологические модели показывают синхронные колебания внутригодового стока Лены при определении вклада антропогенной составляющей изменения климата.

Рис. 6.

Аномалии среднемесячного стока р. Лены в створе Кюсюр в долях относительно реализации проекции естественных климатических условий при использовании RCP-сценариев, полученные на середину (а, б) и конец (в, г) XXI в. с помощью моделей ECOMAG (а, в) и HBV (б, г).

Таким образом, несмотря на значительную трансформацию гидрологического режима на исследуемой территории, разнонаправленные тенденции антропогенно обусловленных климатических изменений сезонного стока Лены приводят к увеличению годового стока относительно проекции естественных климатических условий только на 2–4% к середине XXI в. и на 6% к его концу согласно расчетам по двум гидрологическим моделям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты расчетов речного стока в бассейне р. Лены с использованием данных наблюдений свидетельствуют об относительно высокой эффективности моделирования по ECOMAG и HBV. С учетом количества необходимой априорной информации и качества моделирования для первичного расчета основных гидрологических характеристик и снежного покрова может быть использована модель HBV, для детального анализа с учетом пространственно-временнóго распределения метеорологических и ландшафтных характеристик – модель ECOMAG.

Последствия климатических изменений в XXI в. при антропогенном влиянии в бассейне р. Лены выражены, главным образом, в трансформации гидрологического режима в период половодья: в увеличении SWE, более раннем начале активного снеготаяния (от нескольких суток до почти двух недель) и достижении пиковых расходов воды, а также увеличении их максимальных значений. Объем речного стока летнего периода снижается, а осенне–зимнего, наоборот, возрастает.

Применение данных моделирования климата для естественных условий показали, что в XX в. флуктуации речного стока практически не отличаются от условий климата с учетом эмиссии парниковых газов. Результаты, полученные с помощью моделей ECOMAG и HBV, в целом близки между собой и свидетельствуют о том, что наблюденный сток р. Лены увеличивается в основном за счет естественной изменчивости климата, а антропогенная составляющая изменения климата в динамике стока за исторический период проявляется слабо.

В XXI в. антропогенно обусловленные изменения климата становятся более значимыми, наибольшая доля (%) их влияния проявляется преимущественно в увеличении среднемноголетнего стока в мае. В июле–сентябре и октябре–апреле трансформация режима стока – разнонаправленная (в сторону уменьшения и увеличения соответственно). Увеличение годового стока Лены под влиянием антропогенно обусловленных климатических изменений относительно проекции естественных климатических условий составило 2–4% к середине XXI в. и 6% к его концу, согласно расчетам по двум гидрологическим моделям.