Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 2022, T. 507, № 2, стр. 323-331

Систематика редкоземельных элементов, Sc, Cr, Zr и Th в поверхностных донных осадках Норвежско-Гренландского бассейна

Член-корреспондент РАН А. В. Маслов 1, *, Н. В. Политова 2, А. А. Клювиткин 2, Н. В. Козина 2, М. Д. Кравчишина 2, А. Н. Новигатский 2, Е. А. Новичкова 2, В. П. Шевченко 2

1 Геологический институт Российской академии наук

Москва, Россия

2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова

Российской академии наук

Москва, Россия

* E-mail: amas2004@mail.ru

Поступила в редакцию 09.08.2022

После доработки 05.09.2022

Принята к публикации 07.09.2022

- EDN: YCVCUB

- DOI: 10.31857/S2686739722601624

Аннотация

Рассмотрена систематика редкоземельных элементов, Sc, Cr, Zr и Th в алеврито-пелитовых и пелитовых поверхностных донных осадках, отобранных в 71, 75, 77 и 80 рейсах НИС “Академик Мстислав Келдыш” в Норвежско-Гренландском бассейне. Показано, что геохимические особенности илов ряда районов (южная часть хр. Колбейнсей, континентальный склон Норвегии, северное окончание хр. Мона) указывают на присутствие в их составе заметной (30–40%) доли продуктов размыва магматических пород основного состава. Другие возможные комплексы пород-источников тонкой алюмосиликокластики для проанализированных донных осадков были, очевидно, по своим геохимическим характеристикам близки к породам фундамента, супракрустальным образованиям и лейкогранитам каледонид Восточной Гренландии, анортозит-мангерит-чарнокит-гранитной ассоциации Лофотенских островов и ряда иных объектов.

На фоне изменяющегося климата и разнообразных глобальных процессов область сочленения Арктики и Северной Атлантики большинством специалистов рассматривается как уникальная природная лаборатория, позволяющая понять детали формирования и эволюцию различных седиментосистем ([2] и др.). Одним из важных аспектов расшифровки особенностей накопления поверхностных донных осадков указанного региона является реконструкция состава комплексов пород-источников тонкой терригенной взвеси, поступающей в Норвежско-Гренландский бассейн (НГБ) с окружающих его массивов суши, а также приносимой сюда течениями и дрейфующими льдами ([3] и ссылки там). Традиционно эти исследования основываются на анализе ассоциаций глинистых минералов и ряда других компонентов поверхностных донных осадков ([1, 3] и др.).

Мы попытались решить эту задачу, используя систематику редкоземельных элементов (РЗЭ), Sc, Cr, Zr и Th в пелитовых и алеврито-пелитовых илах, 22 пробы которых отобраны в 71, 75, 77 и 80 рейсах НИС “Академик Мстислав Келдыш” (рис. 1), путем сопоставления ее с систематикой указанных элементов как в ряде референтных геохимических объектов (средние архейские гранитоиды и базальты мезо-кайнозоя, по K. Condie (1993); средний постархейский австралийский глинистый сланец, PAAS, по C. Taylor и C. McLennan (1985)), так и в некоторых комплексах пород – возможных источниках тонкой алюмосиликокластики, присутствующих в прибрежных районах НГБ.

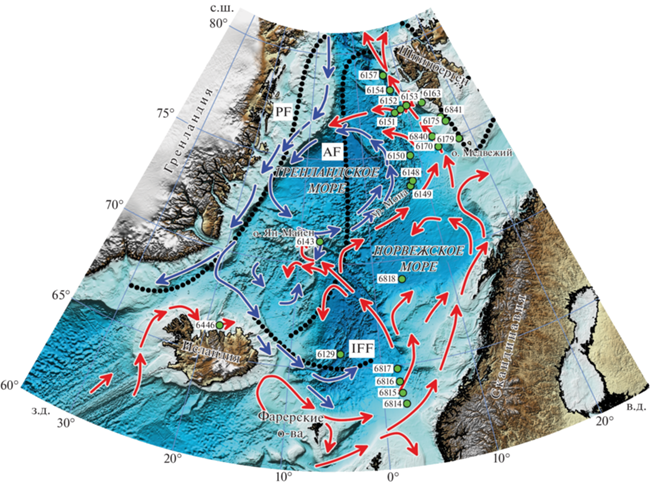

Рис. 1.

Обзорная схема Норвежско-Гренландского бассейна: синие стрелки – направления перемещения полярных вод, красные стрелки – вод Атлантического океана [5]; зеленые кружки – положение станций отбора тонкозернистых поверхностных донных осадков. Черные точки маркируют фронты: PF – Полярный фронт (граница между малосолеными полярными водами и холодными высокосолеными арктическими водами); AF – Арктический фронт (граница между холодными арктическими теплыми атлантическими водами); IFF – фронт Фарерских островов.

Анализ систематики РЗЭ, Sc, Cr, Zr и Th в тонкозернистых обломочных породах является одним из эффективных методов реконструкции состава пород на палеоводосборах. Подобный подход использован нами ранее при исследовании поверхностных донных осадков Белого, Баренцева и Черного морей.

Поверхностные донные осадки НГБ отобраны дночерпателями “Океан-0.25” и “Океан-50” и мультикорером KUM MiniMUC К/МТ 410. Исследование именно верхнего слоя (0.5–1 см) донных осадков связано с тем, что он представляет, по образному выражению академика А.П. Лисицына ([2], с. 334) “уникальную по масштабам … природную седиментационную ловушку Земли – главный самописец информации о всех … внешних и одной внутренней геосфере”.

Формирование водной массы НГБ и его поверхностных донных осадков контролируется двумя системами течений (см. рис. 1). С юга в Норвежское море вдоль Скандинавии, а также между Фарерскими островами и Исландией поступают теплые воды Атлантики. Они распространяются на север вплоть до шельфа и континентального склона Шпицбергена. С севера в Гренландское море вдоль восточного побережья Гренландии входит холодное Восточно-Гренландское течение. В районе 74° с.ш. от него на юго-восток отделяется Ян-Майенская ветвь. Вторая ветвь отходит в том же направлении примерно на 71° с.ш. На широте Айсфиорда часть вод Атлантики поворачивает на запад и юго-запад, сливается с полярными водами и входит в состав циклонического круговорота Гренландского моря.

Содержание редких и рассеянных элементов в илах (табл. 1) определено в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) методом ICP-MS. Перед анализом пробы не подвергались предварительной обработке, за исключением отсеивания фракции >1 мм. Пределы обнаружения элементов – 0.005–0.1 мкг/г при точности анализа 10–15 отн. %.

Таблица 1.

Содержание РЗЭ и ряда редких и рассеянных элементов (мкг/г) в пелитовых и алеврито-пелитовых илах НГБ

| Координаты станций, глубины, компоненты | Район исследований и его (в скобках) номер | ||||||||||

| Континентальный склон Скандинавии (1) | Норвеж-ская котловина (2) | Лофотенская котловина (3) | Желоба на западной окраине Баренцева моря (4) | ЮЗ континентальный склон Шпицбергена (5) | |||||||

| Станция | |||||||||||

| 6814 | 6815 | 6816 | 6817 | 6129 | 6818 | 6175 | 6179 | 6841 | 6170 | 6840 | |

| Широта, °с. ш. | 63.09 | 63.63 | 64.20 | 64.83 | 65.69 | 69.07 | 75.84 | 74.84 | 76.11 | 74.82 | 75.37 |

| Долгота, ° | 2.28 | 2.00 | 1.83 | 1.73 | –4.43 | 3.67 | 16.59 | 17.64 | 15.97 | 13.70 | 13.20 |

| Глубина, м | 1015 | 1511 | 2163 | 2871 | 3761 | 3277 | 360 | 296 | 385 | 2038 | 1519 |

| Sc | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 13.00 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 |

| Cr | 36.00 | 29.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 33.00 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 |

| Zr | 69.00 | 63.00 | 64.00 | 56.00 | 100.00 | 50.00 | 170.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 66.00 |

| La | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 19.00 |

| Ce | 28.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 34.00 | 24.00 | 29.00 | 30.00 | 36.00 | 39.00 |

| Pr | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 4.00 | 3.10 | 3.40 | 3.90 | 4.00 | 5.00 |

| Nd | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |

| Sm | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 3.60 |

| Eu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |

| Gd | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 3.30 |

| Tb | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

| Dy | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | 1.70 | 2.40 | 2.10 | 2.60 |

| Ho | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |

| Er | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.40 |

| Tm | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.20 |

| Yb | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 1.30 |

| Lu | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |

| Th | 3.80 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |

| Координаты станций, глубины, компоненты | Район исследований и его (в скобках) номер | ||||||||||

| ЮЗ континентальный склон Шпицбергена (5) | ЮЗ шельф Шпицбергена (6) | Хр. Книповича (7) | Южн. часть хр. Колбенсей (8) | Южн. окончание хр. Мона (9) | Сев. окончание хр. Мона (10) | ||||||

| Станция | |||||||||||

| 6152 | 6153 | 6163 | 6151 | 6154 | 6157 | 6150 | 6446 | 6143 | 6148 | 6149 | |

| Широта, °с. ш. | 77.02 | 77.13 | 77.05 | 76.92 | 78.02 | 78.77 | 74.78 | 66.45 | 71.08 | 73.58 | 73.37 |

| Долгота, ° | 8.73 | 10.08 | 13.34 | 7.40 | 7.44 | 6.52 | 8.43 | –18.48 | –7.20 | 7.87 | 7.33 |

| Глубина, м | 2213 | 1865 | 433 | 3511 | 3495 | 1871 | 3013 | 690 | 2375 | 2150 | 2650 |

| Sc | 16.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 8.00 | 16.00 |

| Cr | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 34.00 | 160.00 | 36.00 | 100.00 |

| Zr | 100.00 | 110.00 | 180.00 | 120.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 300.00 | 71.00 | 92.00 |

| La | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 14.00 | 33.00 | 12.00 | 14.00 |

| Ce | 32.00 | 36.00 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 39.00 | 37.00 | 25.00 | 60.00 | 24.00 | 27.00 |

| Pr | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.80 | 7.00 | 2.60 | 2.90 |

| Nd | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 26.00 | 10.00 | 11.00 |

| Sm | 2.50 | 2.90 | 3.40 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 2.80 | 3.80 | 4.30 | 1.80 | 2.20 |

| Eu | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 0.46 | 0.60 |

| Gd | 2.80 | 3.10 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.60 |

| Tb | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.23 | 0.30 |

| Dy | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 3.80 | 2.80 | 1.40 | 2.00 |

| Ho | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.27 | 0.40 |

| Er | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 2.10 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |

| Tm | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |

| Yb | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | 1.20 | 0.70 | 1.10 |

| Lu | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.17 |

| Th | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2.10 | 4.10 | 3.60 | 3.80 |

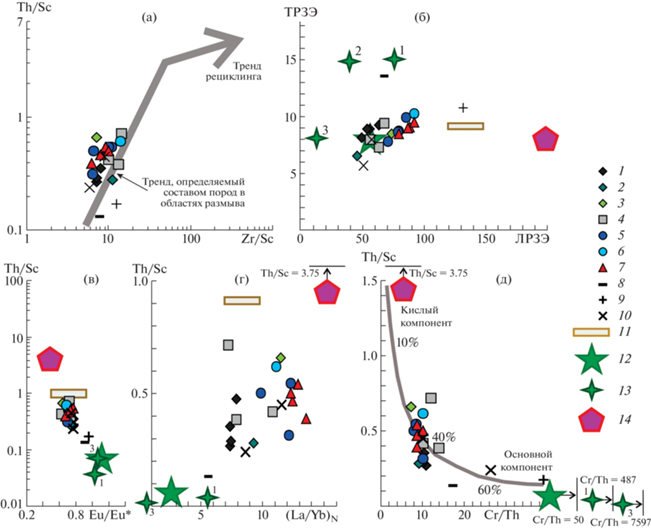

Среднее содержание Sc в выборке составляет 12.00 ± 4.24 мкг/г (минимум – 7.00 мкг/г, ст. 6841, максимум – 24.00 мкг/г, ст. 6143). Содержание Cr находится в пределах 23.00–160.00 мкг/г (Crсреднее ~ ~ 54.00 ± 30.51 мкг/г). Содержание Zr варьирует от 50 (ст. 6818, Лофотенская котловина) до 300 мкг/г (ст. 6143, южн. окончание хр. Мона). Среднее содержание Zr в илах равно 109.59 ± 54.20 мкг/г. Содержание Th изменяется в интервале 2.10 (ст. 6148, сев. окончание хр. Мона)–8.00 (ст. 6163, ЮЗ шельф Шпицбергена) мкг/г, при этом Thсреднее составляет 4.73 ± 1.71 мкг/г. Сумма РЗЭ варьирует от 52.14 (ст. 6129, Норвежская котловина) до 142.36 (ст. 6143) мкг/г. Среднее содержание РЗЭ равно 80.85 ± 20.49 мкг/г, тогда как в PAAS ΣРЗЭ – 184.75 мкг/г. Содержание La и Yb в исследованных пробах варьирует соответственно от 11.00 (ст. 6129) до 33.00 (ст. 6143) мкг/г и от 0.70 (ст. 6148) до 1.80 (ст. 6446, южн. часть хр. Колбейнсей) мкг/г. Среднее содержание легких (ЛРЗЭ, от La до Eu) и тяжелых (ТРЗЭ, от Gd до Lu) лантаноидов составляет 72.07 ± 19.68 и 8.78 ± 1.57 мкг/г, а средняя величина ЛРЗЭ/ТРЗЭ варьирует от 4.77 (ст. 6446) до 12.23 (ст. 6143). Максимальные величины Zr/Sc и Th/Sc в анализируемой выборке илов не превышают 14.50 и 0.75; на диаграмме Zr/Sc–Th/Sc точки илов расположены в области тренда, определяемого составом пород в областях размыва (рис. 2 а). Следовательно, илы сложены в основном материалом первого седиментационного цикла и его характеристики позволяют с достаточной степенью вероятности судить о составе пород-источников тонкой алюмосиликокластики.

Рис. 2.

Положение фигуративных точек алеврито-пелитовых и пелитовых илов НГБ на дискриминантных диаграммах. 1–10 – районы отбора проб: 1 – континентальный склон Норвегии; 2 – Норвежская котловина; 3 – Лофотенская котловина; 4 – желоба на западной окраине Баренцева моря; 5 – континентальный склон Шпицбергена; 6 – шельф Шпицбергена; 7 – хр. Книповича; 8 – хр. Колбенсей; 9 – южн. окончание хр. Мона; 10 – сев. окончание хр. Мона; 11 – PAAS; 12 – средние базальты мезо-кайнозоя; 13 – породные ассоциации Исландии (цифры у звездочек: 1 – вулканический центр Snaefell [10], 2 – неовулканические зоны [14], 3 – сегмент Theistareykir Северной вулканической зоны [19]); 14 – средние гранитоиды архея.

На диаграмме ЛРЗЭ–ТРЗЭ точки илов НГБ расположены между референтными точками PAAS и среднего мезо-кайнозойского базальта К. Condie, тяготея к последней. Точки разнообразных породных ассоциаций Исландии [10, 14, 17, 19] на данной диаграмме достаточно далеки от области илов НГБ (рис. 2 б). Примерно также локализованы точки илов на диаграммах Eu/Eu*–Th/Sc и (La/Yb)N–Th/Sc (здесь и далее нормировано по хондриту C. Taylor и C. McLennan) (рис. 2 в, 2 г). Это дает основание считать, что в их составе присутствуют продукты размыва основных магматических пород, а распределение фигуративных точек илов на диаграмме Cr/Th–Th/Sc (рис. 2 д) показывает, что доля их составляет ~30–40%. Она несколько больше в илах ст. 6446, а в илах станций 6149 и 6143 содержание такой алюмосиликокластики составляет 60–80%.

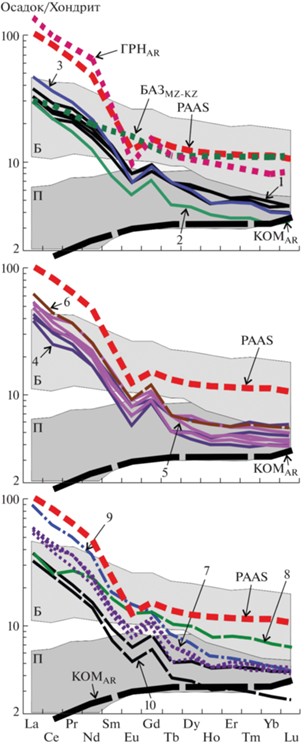

Величины (La/Yb)N, (Gd/Yb)N и Eu/Eu* составляют для мезо-кайнозойских базальтов соответственно 2.75, 1.20 и 1.07, архейских гранитоидов – 16.89, 1.89 и 0.48 (все – по данным K. Condie), а для различных породных ассоциаций Исландии варьируют в пределах 0.69–5.42, 0.96–2.30 и 1.00–1.12 [10, 14, 17, 19]. Диапазон значений (La/Yb)N в илах исследуемой выборки 5.26–18.58, а параметра Eu/Eu* – 0.62–0.96 (рис. 3). Это также показывает, что среди поверхностных донных осадков НГБ есть илы как с заметной долей продуктов разрушения основных магматических пород, так и пород кислых. К первой категории принадлежат илы, поднятые на ст. 6446 (южн. часть хр. Колбейнсей). Значение (La/Yb)N для них составляет 5.26, а величина Eu/Eu* – 0.86. Ко второй категории относятся илы станций 6818 (Лофотенская котловина), 6163 (ЮЗ шельф Шпицбергена), 6152, 6153 и 6170 (ЮЗ континентальный склон Шпицбергена), 6151, 6154, 6157 и 6150 (хр. Книповича), а также 6148 (сев. окончание хр. Мона). Величины (La/Yb)N для них варьируют от 11.10 до 13.51. Илы ст. 6840 (ЮЗ континентальный склон Шпицбергена) по отношению (La/Yb)N достаточно близки к PAAS (соответственно 9.88 и 9.15). В илах, поднятых на станциях 6814, 6815, 6816, 6817 (континентальный склон Скандинавии), 6175 и 6841 (желоб Стурфьорд), а также 6149 (сев. окончание хр. Мона) величины (La/Yb)N несколько ниже, чем в PAAS, но заметно выше, чем в илах южной части хр. Колбейнсей. Значения Eu-аномалии в них меньше, чем в PAAS (0.71–0.77 против 0.65). Несколько отличается от подавляющего большинства перечисленных выше проб РЗЭ-систематика илов ст. 6143 (южн. окончание хр. Мона). Для них характерно значение (La/Yb)N несколько более высокое, чем то, что свойственно архейским гранитоидам, наблюдается дефицит ТРЗЭ и отсутствие Eu-аномалии.

Рис. 3.

Нормированные к хондриту спектры распределения РЗЭ в донных осадках различных районов (показаны цифрами и соответствуют районам в табл. 1) НГБ. КОМAR – коматииты архея; ГРНAR – гранитоиды архея; БАЗMZ–KZ – базальты мезо-кайнозоя, все по K. Condie. Серый фон – области спектров РЗЭ базальтов (Б) и пикритов (П) различных породных ассоциаций Исландии, по [10, 14, 17, 19].

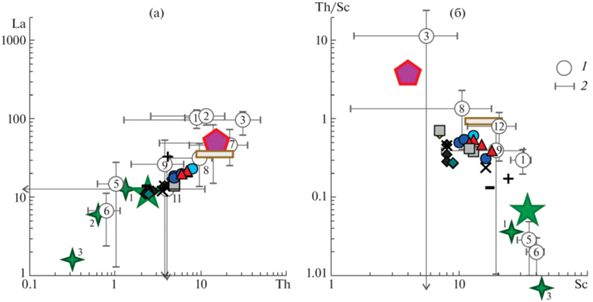

Для оценки состава пород-источников тонкой алюмосиликокластики в поверхностных донных осадках НГБ мы привлекли также данные о содержании La, Sc и Th в ряде комплексов пород, вскрывающихся на дневной поверхности в прибрежных районах В. Гренландии, Фарерских и Лофотенских островов, Зап. Шпицбергена и Зап. Скандинавии (щелочные ультраосновные лавы СВ Гренландии [4], гранодиориты Lyngdal и Tranevåg, а также граниты Red Ю. Норвегии [6], гранитоиды Bangenhuk Ню Фрисланд, Шпицберген [7], метаанортозиты и гранатсодержащие гнейсы Западного гнейсового региона Норвегии [8, 18], силлы и дайки базальтов Jameson Land Basin, В. Гренландия [9], дайки пикритов и оливиновых базальтов Фарерских островов [11], кварц-полевошпатовые породы палеопротерозойского фундамента СВ Гренландии [12], породы супракрустальной последовательности Krummedal и лейкограниты каледонид В. Гренландии [12], анортозит-мангерит-чарнокит-гранитный (AMCG) комплекс Лофотенских островов [15], метабазиты Внешних Гебрид [16], а также габбро, трондьемиты и риодациты Трондхейма, Норвегия [20]). Это не значит, конечно, что именно названные комплексы выступали непосредственно источниками материала, слагающего пелитовые и алеврито-пелитовые илы НГБ, но состав их, несомненно, можно рассматривать как некий прообраз таковых.

Распределение фигуративных точек илов НГБ на диаграмме Th–La (рис. 4 а) позволяет думать, что источниками слагающего их материала не могли, скорее всего, являться комплексы пород, сходные по составу с щелочными ультраосновными лавами СВ Гренландии, гранодиоритами Lyngdal и Tranevåg, гранитами Red Ю. Норвегии и Bangenhuk Шпицбергена, а также базальтами бассейна Jameson Land Восточной Гренландии. Нет перекрытия на названной диаграмме и между точками состава илов и полями пикритов и оливиновых базальтов Фарерских островов, а также кварц-полевошпатовых пород фундамента СВ Гренландии. Подтверждает сказанное и локализация точек состава тонкозернистых поверхностных донных осадков на диаграмме Sc–Th/Sc (рис. 4 б).

Рис. 4.

Распределение точек илов НГБ и средних составов возможных комплексов-пород источников тонкой алюмосиликокластики на диаграммах Th–La (а) и Sc–Th/Sc (б). Цифры в кружках и рядом с ними: 1 – щелочные ультраосновные лавы, СВ-Гренландия; 2 – гранодиориты Lyngdal и Tranevåg, граниты Red, Ю. Норвегия; 3 – гранитоиды Bangenhuk, Шпицберген; 4 – метаанортозиты Западного гнейсового региона, Норвегия; 5 – силлы и дайки базальтов, Бассейн Jameson Land, Восточная Гренландия; 6 – дайки пикритов и оливиновых базальтов, Фарерские острова; 7 – кварц-полевошпатовые породы палеопротерозойского фундамента, СВ-Гренландия; 8 – породы супракрустальной последовательности Krummedal и лейкограниты каледонид Восточной Гренландии; 9 – породы AMCG-ассоциации, Лофотенские острова; 10 – метабазиты Внешних Гебрид; 11 – габбро, трондьемиты и риодациты, Трондхейм, Норвегия; 12 – гранатсодержащие гнейсы Западного гнейсового региона, Норвегия. 1 – средние значения; 2 – стандартное отклонение (± 1σ). Остальные условные обозначения см. рис. 2.

Подводя итог, подчеркнем, что на дискриминантных диаграммах фигуративные точки илов НГБ расположены между референтными точками PAAS и среднего мезо-кайнозойского базальта (к последней в той или иной степени тяготеют и точки различных породных ассоциаций Исландии), т.е. в их составе присутствует заметная (от 20 до 30–40% по соотношению Cr/Th и Th/Sc) доля продуктов размыва магматических пород основного состава. Систематика РЗЭ в илах показывает, что это свойственно тонкозернистым терригенным осадкам континентального склона Норвегии, южн. части хр. Колбейнсей и сев. окончания хр. Мона, а также желоба Стурфьорд на западной окраине Баренцева моря. Сопоставление содержания La, Th, Sc и значений Th/Sc в алеврито-пелитовых и пелитовых илах НГБ и возможных комплексах пород-источников тонкой алюмосиликокластики дает основание полагать, что к их числу относятся те, что похожи по геохимическим характеристикам на кварц-полевошпатовые породы палеопротерозоя СВ-Гренландии, супракрустальные образования и лейкограниты каледонид восточной Гренландии, породы AMCG-ассоциации Лофотенских островов, а также габбро, трондьемиты и риодациты Трондхейма.

Выполненное ранее М.А. Левитаном ([1] и др.) изучение распределения в поверхностном слое осадков НГБ глинистых минералов (фракция <2 мкм) показало, что основным источником смектита является Исландия, а подчиненную роль играют другие районы развития смектитизированных базальтоидов (Фареро-Исландский порог, Ян-Майенская зона разломов и др.). Каолинит и хлорит поступают со Скандинавии и Шпицбергена, а также из Баренцева моря. Кроме того, источником хлорита являются восточные и северо-восточные районы Гренландии. Намеченные нами геохимические особенности поверхностных донных осадков НГБ детализируют эти представления и обозначают рамки, которые, несомненно, необходимо учитывать при дальнейших исследованиях. Они предполагают, что, несмотря на влияние на формирование водных масс НГБ двух крупных систем течений (теплого из Атлантики и холодного полярного), а это, казалось бы, должно способствовать существенному усреднению геохимических характеристик поверхностных донных осадков, состав их, по всей видимости, достаточно хорошо отражает роль тонкой алюмосиликокластики из локальных источников.

Список литературы

Левитан М.А., Лаврушин Ю.А., Штайн Р. Очерки истории седиментации в Северном Ледовитом океане и морях Субарктики в течение последних 130 тыс. лет. М.: ГЕОС, 2007. 404 с.

Лисицын А.П. Современные представления об осадкообразовании в океанах и морях. Океан как природный самописец взаимодействия геосфер Земли // Мировой океан. Т. II. Под ред. Л.И. Лобковского, Р.И. Нигматулина. М.: Научный мир, 2014. С. 331–571.

Andrews J.T., Vogt C. Source to sink: Statistical identification of regional variations in the mineralogy of surface sediments in the western Nordic Seas (58°N–75°N; 10°W–40°W) // Marine Geol. 2014. V. 357. P. 151–162.

Bernstein S., Leslie A.G., Higgins A.K., Brooks C.K. Tertiary alkaline volcanics in the Nunatak Region, Northeast Greenland: new observations and comparison with Siberian maymechites // Lithos. 2000. V. 53. P. 1–20.

Blindheim J., Rey F. Water-mass formation and distribution in the Nordic Seas during the 1990s // ICES J. Marine Sci. 2004. V. 61. P. 846–863.

Bogaerts M., Scaillet B., Liégeois J.-P., Vander Auwera J. Petrology and geochemistry of the Lyngdal granodiorite (Southern Norway) and the role of fractional crystallization in the genesis of Proterozoic ferro-potassic A-type granites // Precambrian Res. 2003. V. 124. P. 149–184.

Carlsson P., Johansson Å., Gee D.G. Geochemistry of the Palaeoproterozoic Bangenhuk granitoids, Ny Friesland, Svalbard // GFF. 1995. V. 117. P. 107–119.

Cotkin S.J. Igneous and metamorphic petrology of the eclogitic Seljeneset Meta-anorthosite and related jotunites, Western Gneiss Region, Norway // Lithos. 1997. V. 40. P. l–30.

Hald N., Tegner C. Composition and age of tertiary sills and dykes, Jameson Land Basin, East Greenland: relation to regional flood volcanism // Lithos. 2000. V. 54. P. 207–233.

Hards V.L., Kempton P.D., Thompson R.N. The heterogeneous Iceland plume: new insights from the alkaline basalts of the Snaefell volcanic centre // J. Geol. Soc. (London). 1995. V. 152. P. 1003–1009.

Holm P.M., Hald N., Waagstein R. Geochemical and Pb–Sr–Nd isotopic evidence for separate hot depleted and Iceland plume mantle sources for the Paleogene basalts of the Faroe Islands // Chem. Geol. 2001. V. 178. P. 95–125.

Kalsbeek F. Geochemistry, tectonic setting, and poly-orogenic history of Palaeoproterozoic basement rocks from the Caledonian fold belt of North-East Greenland // Precambrian Res. 1995. V. 72. P. 301–315.

Kalsbeek F., Jepsen H.F., Jones K.A. Geochemistry and petrogenesis of S-type granites in the East Greenland Caledonides // Lithos. 2001. V. 57. P. 91–109.

Kokfelt T.F., Hoernle K., Hauff F., Fiebig J., Werner R., Garbe-Schonberg D. Combined Trace Element and Pb-Nd–Sr-O Isotope Evidence for Recycled Oceanic Crust (Upper and Lower) in the Iceland Mantle Plume // J. Petrology. 2006. V. 47. P. 1705–1749.

Markl G. REE constraints on fractionation processes of massive-type anorthosites on the Lofoten Islands, Norway // Mineral. Petrol. 2001. V. 72. P. 325–351.

Mason A.J., Brewer T.S. Mafic dyke remnants in the Lewisian Complex of the Outer Hebrides, NW scotland: a geochemical record of continental break-up and re-assembly // Precambrian Res. 2004. V. 133. P. 121–141.

Peate D.W., Baker J.A., Jakobsson S.P., Waight T.E., Kent A.J.R., Grassineau N.V., Skovgaard A.C. Historic magmatism on the Reykjanes Peninsula, Iceland: a snap-shot of melt generation at a ridge segment // Contrib. Mineral. Petrol. 2009. V. 157. P. 359–382.

Peterman E.M., Hacker B.R., Baxter E.F. Phase transformations of continental crust during subduction and exhumation: Western Gneiss Region, Norway // Eur. J. Mineral. 2009. V. 21. P. 1097–1118.

Slater L., McKenzie D., Gronvold K., Shimizu N. Melt Generation and Movement beneath Theistareykir, NE Iceland // J. Petrology. 2001. V. 42. P. 321–354.

Slagstad T. Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications // Norwegian J. Geol. 2003. V. 83. P. 167–185.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Доклады Российской академии наук. Науки о Земле