Геохимия, 2023, T. 68, № 1, стр. 105-112

Актиноиды Th и U во взвешенных веществах атмосферы северного города

В. Н. Макаров *

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН

677010 Якутск, Мерзлотная, 36, Россия

* E-mail: vnmakarov@mpi.ysn.ru

Поступила в редакцию 03.06.2021

После доработки 16.02.2022

Принята к публикации 16.05.2022

- EDN: IARTLD

- DOI: 10.31857/S001675252301003X

Аннотация

Исследовано распределение актинидов Th и U в приземной атмосфере Якутска. В течение 2019–2020 гг. на территории города проводились исследования химического состава взвешенных веществ (ВВ) в летней атмосфере, твердой и жидкой фазах снежного покрова. В летней атмосфере Th и U концентрируются преимущественно в пылевой фракции ВВ, в комплексе с группой сидерофильных элементов. Зимние ВВ более однородны по размерам частиц. Специфическими минералами ВВ, которые коррелируют с актинидами являются амфиболы и пироксены для Th, карбонаты для U. В ряду почва–летние ВВ (пыль)–зимние ВВ (снег) наблюдается равномерное уменьшение концентрации Th и U, при преобладании Th, но в жидкой фазе снега содержание U становится на порядок выше, чем Th. Основная масса актиноидов – около 90% выпадает из атмосферы в теплый период года. Общий объем атмосферного поступления актиноидов на территорию города составляет около 63 мг/м2 год, 2/3 которого это Th. На участках контрастных аномалий эта величина может возрастать до 200 мг/м2 год и более, при преобладании Th. Основными источниками поступления актинидов в приземную атмосферу Якутска являются пыление с поверхности почв и выбросы автотранспорта. В меньшей степени – выбросы объектов энергетики и стройиндустрии.

ВВЕДЕНИЕ

Загрязняющие воздух взвешенные вещества (ВВ) – это собирательное понятие, включающее твердые частицы, атмосферные аэрозоли, непосредственно поступающие в воздух, и те частицы, которые образуются в процессе превращения газов. Установлена серьезная угроза здоровью людей при их воздействии (Urban airborne …, 2011). Размер частиц в воздухе колеблется от 0.01 микрометров (мкм) до 100 мкм.

Уровень загрязнения ВВ является одним из важнейших показателей качества воздуха, которым дышат люди. Взвешенные вещества – недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов; показатель вредности – резорбтивное действие, класс опасности – 3.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На территории г. Якутска было проведено геохимическое изучение ВВ в летней и зимней (растворимой и твердой фазы снежного покрова) приземной атмосфере.

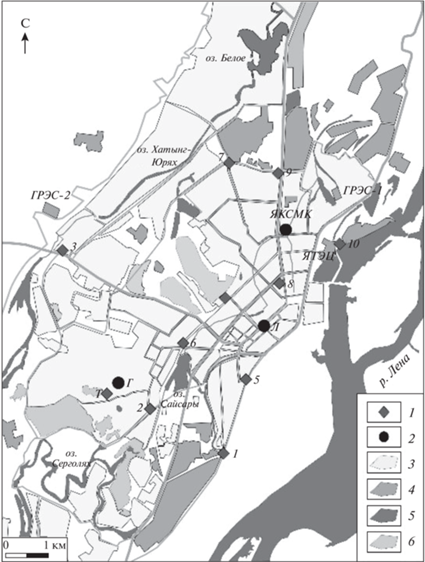

Для исследования ВВ летней атмосферы на территории города было установлено 10 пылесборников (рис. 1).

Рис. 1.

Схема отбора проб в летний период. 1 – пункты наблюдений ЯУГМС; 2 – пылесборники; 3 – селитебная зона; 4 – промышленные зоны; 5 – река, озера; 6 – леса, луга.

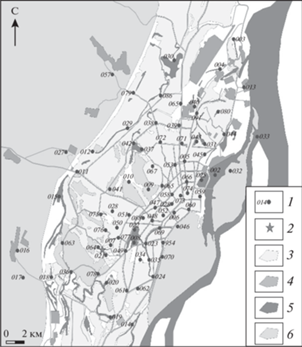

Сбор пыли происходил в период с 17 июля по 15 октября 2019 г. Использовались также данные круглогодичного аэрогеохимического мониторинга на стационаре Института мерзлотоведения СО РАН “Туймаада” и стационарных наблюдений гидрометеослужбы (ЯУГМС). Для получения сведений о зимней атмосфере в марте 2020 г. на территории города было отобрано 80 проб снега. Фоновый участок наблюдений находился в районе оз. Чабыда в 25 км к юго-западу от города за пределами зоны техногенного воздействия (рис. 2).

Рис. 2.

Схема отбора ВВ в зимнее время. 1 – пункты отбора снега; 2 – стационар “Туймада”; 3–6 – рис. 1.

Пробоотбор проводился в оптимальный период для изучения снега, непосредственно перед началом снеготаяния, в течение нескольких дней марта. Пробы снега на точке наблюдений отбирались на площадке 30 × 30 см (без снятия 1.5 см снега у почвы). Минимальная удаленность от проезжей части составляла не менее 30 м, в большинстве случаев – более 200 м. Для отбора пробы использовали маркированный по 0.5 см стеклянный цилиндр со стальным окаймлением диаметром 82 мм, который опускали с поверхности снежного покрова на плоскую прямоугольную стальную лопатку на высоте 1.5 см от почвы либо у поверхности льда. В каждом пункте выполняли 5–6 измерений толщины снежного покрова. Далее пробу помещали в пластиковый пакет и помещали на электронные весы для определения массы снега и расчета его плотности. Пробы ежедневно поступали в лабораторию Института мерзлотоведения СО РАН, где снег плавился при комнатной температуре. После полного таяния пробу разделяли на твердую и жидкую фазы путем фильтрования через бумажные фильтры “синяя лента” с диаметром пор 1 мкм. Данные о количестве и химическом составе ВВ в зимней атмосфере получены при изучении растворимой и твердой фаз снежного покрова.

Масса пыли в снеговой пробе служила основой для определения пылевой нагрузки Pn в мг/(м2 сут), т.е. количества твердых выпадений за единицу времени на единицу площади (Сает и др., 1990). Расчет проводился по формуле: Рn = Р/(St), где: Р – масса пыли в пробе (мг); S – площадь шурфа (0.0053 м2); t – время от начала снегостава до отбора проб снега (196 сут).

Аналитическая обработка геохимических проб проведена в лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны ИМЗ СО РАН (аналитики Л.Ю. Бойцова, Е.С. Петрова, О.В. Шепелева) и в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН. Содержание Th и U определялось масс-спектральным (Х-7, Thermo Elemental, США) методом анализа.

Все анализы были выполнены по аттестованным методикам с использованием стандартных образцов сравнения и с необходимыми процедурами внутреннего и внешнего аналитического контроля.

ОПИСАНИЕ РАЙОНА

Город Якутск располагается в среднем течении р. Лена, в широкой долине Туймаада и протягивается вдоль левого берега реки на 20 км. Якутск является крупнейшим и старейшим городом, расположенном в сплошной криолитозоне. По величине он является третьим городом в Дальневосточном федеральном округе после Владивостока и Хабаровска. Город интенсивно развивается, за последние годы численность населения возросла со 195 тыс. человек в 2000 г. до 331 тыс. человек в 2021 г.

Планировочная структура города радиально-кольцевая. Частая сетка улиц образует значительное количество небольших по площади кварталов (от 2 до 8 га). Проезжая часть улиц в основном приподнята. Характер застройки не ровный: на окраинах города – это преимущественно одно- и двухэтажные строения, в центральной части города – капитальная застройка каменными зданиями (от 4–5 до 9–16 этажей).

По классификации климатов (Григорьев, Будыко, 1959) Якутск находится в зоне действия климата недостаточно влажного (индекс сухости от 1.0 до 2.0), умеренно теплого (в летний период), с суровой малоснежной зимой. Преобладающими, в основные сезоны, являются континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух. В районе города это ветра северного и северо-западного направления. Отличительной чертой ветрового режима является большая повторяемость штилей, особенно в декабре–феврале. Средняя скорость ветра в этот период составляет 0.8 м/с, при среднегодовых значениях – 2.4 м/с.

Среднегодовая температура воздуха за период непрерывных метеонаблюдений (1883–2020 гг.) варьирует в пределах от –7.2 до –12.1°С, среднегодовое количество осадков – 235 мм.

Мощность многолетнемерзлых пород на территории города 250–450 м, сезонноталого слоя (СТС) – 1.5–2.0 м

В городе насчитывается порядка 160 крупных предприятий, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферу, и выбрасывающих ежегодно 11700 тонн загрязняющих веществ (Госдоклад, 2021). Стационарные источники выбросов преимущественно объекты теплоэнергетики: купные электростанции и многочисленные котельные, в основном работающие на газовом топливе, и предприятия стройиндустрии.

По данным ГИБДД Якутска, в 2018 г. в столице и пригородах зарегистрировано порядка 119 тысяч единиц автотранспорта, выбрасывающих в атмосферу около 34 тыс. т загрязнителей. Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Якутска оценивается как повышенный.

Геологическое строение района определяется его положением в зоне стыка двух крупных структур Сибирской платформы: Алданской антеклизы и Вилюйской синеклизы. В геохимическом отношении территория относится к Вилюйской лито-сидерофильной области с накоплением V, Ti, Mn, P, Sb, Sn, Li, Nb, U и Лено-Алданской халькофильной зоне с накоплением Se, Pb, Ag, Bi, Au (Геология …, 2002) относительно кларка земной коры. Геохимический состав компонентов зоны гипергенеза, которые могут быть источниками вещества привносимого в атмосферу приведен в табл. 1.

Таблица 1.

Коэффициент концентрации элементов в геологических составляющих зоны гипергенеза (Макаров, 2016; Подъячев, 2009)

| Компоненты зоны гипергенеза | Коэффициент концентрации относительно кларка земной коры (Виноградов, 1962) | Кол-во проб | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.7–1.0 | 1.0–1.5 | 1.5–2.0 | >2.0 | >5.0 | ||

| Аллювий, Q | P, V, Cr, Ni, Mn, Y, Zn, Cu, Ca, Ge, Nb, La, Yb, Sc, Ti, U, Th | Li, Be, Sn, B Mo, Au | Ag, Pb, W | Co | – | 124 |

| Почвы города | Li, P, V, Cr, Ni, Cu, Ca, Ge, Nb, Sn, La | Ti, Mn, Zn, Y, Mo, Tl, U, Th | W | B, Ag, Pb, Co | Hg | 1769 |

Аллювиальный комплекс голоцена представлен в нижней части разреза комплекса галечниками и песками, а в верхней состоит из песков, супесей и суглинков. В почвенном покрове на территории города доминируют урбаноземы и экраноземы различной мощности и характера образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным анализа материала, собранного пылесборниками, ВВ в приземной летней атмосфере полидисперсны и представляют собой совокупность твердых частиц разного размера. Дисперсный состав ВВ в основном относится к собственно пыли: фракция PM10–100 – около 70% (PM – аббревиатура “particulate matter”, цифра показывает содержание всех частиц диаметром 10–100 мкм). Для Th и U наблюдается преимущественное накопление в пылеватых фракциях, в комплексе с группой сидерофильных элементов – Ti, Mn, Co, Ni, Zn, Ga, Sr, Zr, Sn, La, W, поступающих в атмосферу в основном с минералами группы железа. В более дисперсных частицах РМ10 концентрируются халькофильные – Cu, Cd, Pb, Sc, Y. Остаются инертными, присутствующими примерно в равных концентрациях в различных фракциях ВВ, литофильные породообразующие элементы – Be, V, Cr, Nb, Mo, Ag.

Поступление из атмосферы ВВ на почвенную поверхность в центральной части города в теплое время года составляет среднем 5 г/м2 сут (медиана – 4.3) и колеблется от 1.6 до 9.5 в районах высокой транспортной нагрузки.

Минералогический состав основной массы “летних” ВВ (PM10–100) в атмосфере города представлен в легкой фракции: кварцем и карбонатами (по 36%) и полевым шпатом (24%); в тяжелой: преимущественно амфиболами (49%), эпидотом и пироксенами (10–11%), ильменитом и гранатами (около 7%).

Более дисперсная “зимняя” пыль (PM10) сложена в основном карбонатами (около 70%), углистыми соединениями (15%), включениями кварца и полевого шпата (10%) и ожелезненного растительного детрита (5%). Специфичными минеральными фазами ВВ коррелирующими с актиноидами, осевшими на почвенный покров в зоне техногенного воздействия, являются: для Th пироксены и амфиболы, для U карбонаты и амфиболы.

Наиболее высокие содержания в “зимней” пыли (нерастворимой фазе снега) характерны для комплекса тяжелых металлов, редких, редкоземельных и радиоактивных элементов: Li, Mg, Al, P, S, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Cu, Zn, Zr, Mo, Sb, Hf, Pt, Hg, P, U. Максимальная техногенная трансформация в городской “зимней” пыли (коэффициент концентрации относительно фоновых содержаний, КК > 50) характерна для As, Na, V, Co, Ta и W.

Химический состав городских снеговых вод хлоридно-гидрокарбонатный, с резко возрастающей по сравнению с фоном ролью кальция и щелочностью. Техногенное воздействие городского хозяйства отражается на повышении концентрации в снежном покрове большинства химических компонентов: кальция, магния и натрия, аммония, сульфатов, карбонатов, хлоридов. Распределение химических компонентов в снежном покрове Якутска приведено в табл. 2.

Таблица 2.

Распределение макрокомпонентов, соединений азота и актиноидов в снежном покрове (зима 2019–2020 г.)

| Компоненты | Ед. изм. | Смин | Смакс | Сарифм | С геом |

|---|---|---|---|---|---|

| рН | – | 6.77 | 7.70 | 7.30 | 7.29 |

| Eh, мВ | мВ | 441 | 553 | 494 | 493 |

| Ca2+ | мг/л | 1.40 | 17.71 | 8.53 | 7.62 |

| Mg2+ | » | 0.40 | 24.89 | 1.87 | 1.42 |

| Na+ | » | 0.01 | 110.0 | 3.06 | 1.41 |

| К+ | » | 0.10 | 2.10 | 0.47 | 0.41 |

| N${\text{H}}_{4}^{ + }$ | » | 0.60 | 12.0 | 1.85 | 1.50 |

| HC${\text{O}}_{3}^{ - }$ | » | 10.72 | 87.4 | 31.17 | 28.80 |

| S${\text{O}}_{4}^{{2 - }}$ | » | 0.70 | 104.0 | 3.17 | 1.80 |

| Cl– | » | 1.11 | 133.9 | 5.28 | 3.42 |

| N${\text{O}}_{2}^{ - }$ | » | 0.01 | 1.00 | 0.38 | 0.28 |

| N${\text{O}}_{3}^{ - }$ | » | 0.86 | 2.50 | 1.43 | 1.40 |

| Минерализация | » | 14.68 | 74.41 | 41.61 | 35.77 |

| Th | нг/л | 0.9 | 25.0 | 7.6 | 6.3 |

| U | » | 8.6 | 844.5 | 67.8 | 43.9 |

По уровню техногенной трансформации аэрозольно-газовой составляющей зимних выпадений макрокомпоненты и актиноиды группируются от максимальных значений коэффициента концентрации относительно фона для Ca2+ = 12 до минимальных для К+ = 1.3 (U = 6.6; Th = 3.3):

Ca > NH4 >SO4 > U, Mg, Na, Cl > NO2, Th > NO3 > K.

Величина газово-аэрозольной нагрузки макроэлементов растворимой фазы снега колеблется в пределах от 0.n (Mg, S, K, Si, Al), n (Cl, N, Na) и 10n мг/(м2 сут) для С и Са – основных компонентов зимних атмосферных выпадений. Величина нагрузки микроэлементов изменяется от 0.0n (F, Ba, P, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr) до минимальных значений 0.00000n (Be, Ag, Tl, Th, Pt, Au) мг/(м2 сут).

На долю макрокомпонентов и соединений азота приходится 90–95% от общего объема газово-аэрозольных продуктов выпадений. Соотношение макрокомпонентов по величине плотности выпадений в пересчете на элемент C > N > S, показывает преобладание углерода, на долю которого приходится около 72% общего объема зимних выпадений. По средней концентрации и плотности атмосферных выпадений Якутск можно назвать “углеродным” городом.

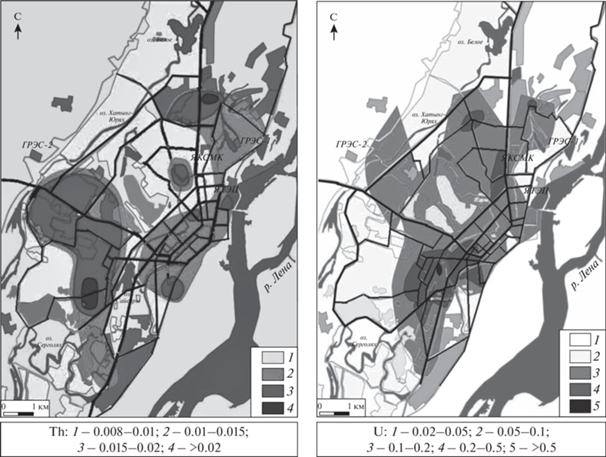

Как в летней, так и в зимней приземной атмосфере Якутска формируются техногенные геохимические аномалии тяжелых металлов, редких, рассеянных и радиоактивных элементов. Изученные актиноиды формируют обширные малоконтрастные ореолы в центральной части города – U или локальные точечные аномалии на его территории – Th (рис. 3).

Среднее содержание актиноидов в компонентах атмосферы и литосферы в районе Якутска представлено в табл. 3.

Таблица 3.

Среднее содержание актиноидов в компонентах окружающей среды, мг/кг

| Природная среда | Th | U | Источники |

|---|---|---|---|

| Атмосфера | |||

| Аэрозоли зима (снег), Якутск | 0.6 × 10–5 | 4.4 × 10–5 | Автор |

| ВВ зима (снег), Якутск | 1.45 | 0.52 | |

| ВВ лето, Якутск | 5.5 | 1.54 | |

| Литосфера | |||

| Земная кора | 13.0 | 2.5 | Виноградов, 1962 |

| Пески, песчаники | 6.7 | 2.0 | Григорьев, 2009 |

| Почво-грунты, Центральная Якутия | 7.3 | 1.72 | Chevychelov, Sobakin, 2020 |

| Почво-грунты, Туймаада | 10.6 | 2.4 | |

Наблюдается равномерное понижение концентрации Th и U в системе почвы–ВВ летние–ВВ зимние–аэрозоли и газы. В почвах, летних и зимних ВВ преобладает Th, в водной фазе снега содержание U становится на порядок выше, чем Th.

Величина коэффициента аэрозольной аккумуляции показывает, что при формировании аэрозолей концентрация актиноидов в ВВ понижается на один математический порядок по сравнению с аллювиальными почвами Центральной Якутии. Как U, так и Th, являются элементами с отрицательной интенсивностью аэрозольного обогащения. Пониженная концентрация Th и U в континентальных аэрозолях района обусловлена составом исходного материала – преимущественно песков, поступающих в тропосферу в качестве аэрозольных частиц.

Основная масса актиноидов – около 90% выпадает из атмосферы в теплый период года. Ежесуточное поступление актиноидов из атмосферы в это время составляет в среднем Th = 0.233 мг/(м2 сут), U = 0.084 мг/(м2 сут) (отношение Th/U = 2.8) и достигает максимальных значений, соответственно, 0.934 и 0.274 мг/(м2 сут).

На зимние твердые впадения ВВ (преимущественно фракция PM10) приходится около 10% от общей массы поступления актиноидов из атмосферы на территорию города. Ежесуточное поступление актиноидов из атмосферы в холодный период на порядок ниже, чем летом для Th и на два порядка для U (отношение Th/U = 3.5) и составляет: Th = 0.028, U = 0.008 мг/(м2 сут).

С аэрозольными и газовыми выпадениями – растворимая фаза снега из зимней атмосферы поступают минимальные объемы актиноидов: в среднем Th = 0.9 × 10–7 и U = 8 × 10–7 мг/(м2 сут) (табл. 4).

Таблица 4.

Ежесуточное поступление актиноидов из атмосферы

| Актиноиды | Статистические параметры | Летний период. Взвешенные вещества | Зимний период. Снег | Сумма выпадений | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| пыль | аэрозоли, газы | |||||||

| мг/(м2 сут) | % | мг/(м2 сут) | % | мг/(м2 сут) | % | мг/(м2 год) | ||

| Th | Сарифм | 0.233 | 89 | 0.028 | 11 | 0.9 × 10–7 | n × 10–7 | 46.5 |

| Смакс | 0.934 | 95 | 0.053 | 5 | 0.3 × 10–6 | n × 10–6 | 169 | |

| U | Сарифм | 0.084 | 91 | 0.008 | 9 | 0.8 × 10–6 | n × 10–6 | 16.4 |

| Смакс | 0.274 | 97 | 0.009 | 3 | 1.0 × 10–5 | n × 10–5 | 48 | |

В аэрозольно-газовых выпадениях концентрация U преобладает (отношение Th/U = 0.11) благодаря высокой миграционной способности этого элемента (Евсеева и др., 1974).

Общий объем атмосферного поступления актиноидов на территорию города оценивается цифрой около 63 мг/м2 год, 2/3 которой составляет Th. На участках контрастных аномалий эта величина может возрастать более чем в три раза, достигая 217 мг/м2 год, основная часть которой также представлена Th.

Суммарное выпадение актиноидов на территорию города составляет примерно n × 10–3% от общего годового объема загрязняющих веществ поступающих из атмосферы.

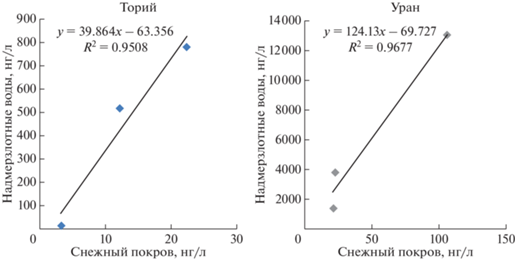

В почвы и грунты сезонноталого слоя (СТС) бóльшая часть актиноидов поступает из атмосферы. Преимущественное поступление Th и U с пылевыми фракциями ВВ ограничивает их миграционную способность в основном поверхностью почв, в то время как присутствие этих металлов в растворимой фазе снежного покрова позволяет им, при таянии снега, проникать в более глубокие горизонты СТС, концентрируясь в надмерзлотных водах. Наблюдается взаимосвязь концентрации актиноидов в снежном покрове и в надмерзлотных водах СТС (рис. 4).

Способствуют подвижности U в грунтах СТС и надмерзлотных водах слабощелочные значения рН (7.2–7.7) и определенная открытость грунтов, окислительно-восстановительный потенциал которых в СТС равен в среднем 419 мВ.

Уровень загрязнения зимней атмосферы практически на всей территории города по суммарному показателю загрязнения снежного покрова оценивается как низкий и умеренно опасный в зонах интенсивного движения транспорта и вблизи объектов энергетики, где содержание актиноидов превышает фоновые значения в 20–30 раз.

По сравнению с содержанием актиноидов в зимней атмосфере (в растворимой фазе снежного покрова) ряда городов Восточной Сибири и Монголии (Благовещенск, Братск, Иркутск, Улан-Батор), для Якутска характерны значительно меньшие показатели (табл. 5).

Таблица 5.

Среднее содержание актиноидов в снежном покрове городов Восточной Сибири

| Города | Содержание актиноидов | Источники | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Твердая фаза, мг/кг | Жидкая фаза, мкг/л | ||||

| Th | U | Th | U | ||

| Якутск (n = 80) | 1.45 | 0.52 | 0.0076 | 0.068 | Автор |

| Благовещенск (n = 33) | – | 4.03 | – | 0.26 | Радомская и др., 2019 |

| Улан-Батор (n = 17) | 166 | 96 | 20 | 70 | Сорокина и др., 2013 |

| Иркутск (n = 21) | – | – | 0.010 | 0.040 | Гребенщикова, 2013 |

| Братск (n = 18) | – | – | 0.013 | 0.017 | |

| Байкал, северная часть (n = 7) | 4 | 3 | 0.0037 | 0.030 | Ветров, Кузнецова, 1997 |

Рассматриваемые населенные пункты расположены в восточной части страны, которая считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей. Во всех них, кроме Якутска, находятся крупные промышленные предприятия. Это города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Госдоклад, 2019). Несмотря на неблагополучные природные факторы: геоморфологические – расположение города в котловине и климатические – направления ветров, температурная инверсия и длительные штили в зимний период, атмосфера Якутска менее насыщена актиноидами. Этому способствуют геологические условия – средние содержания Th и U в литогенной составляющей зоны гипергенеза и низкая техногенная нагрузка в зимний период, которая обеспечивается в основном автотранспортом, энергетические же предприятия работают на газе. Уровень накопления актиноидов в снежном покрове Якутска близок к показателям северной части озера Байкал, которая считается фоновым районом наименее затронутым техногенным воздействием (Ветров, Кузнецова, 1997). Уровень концентрации актиноидов в снежном покрове Якутска может рассматриваться как фоновый для крупного региона Восточной Сибири–Центральной Якутии, искаженный слабым техногенным воздействием городской инфраструктуры Якутска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории города было проведено геохимическое изучение ВВ в летней и зимней (растворимой и твердой фазах снежного покрова) приземной атмосфере.

Установлено, что в приземной атмосфере Якутска формируются техногенные геохимические аномалии тяжелых металлов, редких и радиоактивных элементов. Изученные актиноиды формируют обширные малоконтрастные ореолы в центральной части города (U) и локальные точечные аномалии на его территории (Th).

ВВ в приземной летней атмосфере полидисперсны и представляют собой совокупность твердых частиц разного размера. В летней атмосфере Th и U концентрируются преимущественное в пылевой фракции ВВ (РМ10–100), в комплексе с группой сидерофильных элементов. Зимние ВВ более однородны по размерам частиц и в основном представлены фракцией PM10.

Специфичными минеральными фазами ВВ коррелирующими с актиноидами, осевшими на почвенный покров в зоне техногенного воздействия, являются: для Th пироксены и амфиболы, для U карбонаты и амфиболы.

Концентрация Th и U равномерно понижается в системе: почвы–ВВ летние–ВВ зимние (снег)–аэрозоли и газы (снег). В почвах, летних и зимних ВВ преобладает Th, в аэрозольно-газовой составляющей, содержание U, благодаря высокой миграционной способности, становится на порядок выше, чем Th.

Основная масса актиноидов – около 90% выпадает из атмосферы в теплый период. На зимние твердые впадения ВВ приходится около 10% от общей массы поступления актиноидов из атмосферы на территорию города. С аэрозольными и газовыми выпадениями из зимней атмосферы на поверхность поступают минимальные объемы Th и U.

Общий объем атмосферного поступления актиноидов на территорию города составляет около 63 мг/м2 год, 2/3 которого приходится на Th. На участках контрастных аномалий эта величина может возрастать до 200 мг/м2 год, основная часть которой также представлена Th.

Основными источниками поступления актинидов в приземную атмосферу Якутска являются пыление с поверхности почв и выбросы автотранспорта. В меньшей степени – выбросы объектов энергетики и стройиндустрии.

Поступление Th и U из атмосферы в миграционных аэрозольно-газовых формах (в растворимой фазе снежного покрова) позволяет актиноидам при таянии снега, проникать в поверхностные горизонты СТС, концентрируясь в надмерзлотных водах.

Уровень загрязнения зимней атмосферы практически на всей территории города по суммарному показателю загрязнения снежного покрова оценивается как низкий и умеренно опасный в зонах интенсивного движения транспорта и вблизи объектов энергетики.

Уровень концентрации актиноидов в снежном покрове Якутска может рассматриваться как фоновый для Центральной Якутии, искаженный слабым техногенным воздействием городской инфраструктуры Якутска.

Список литературы

Ветров В.А., Кузнецова А.И. (1997) Микроэлементы в природных средах региона озера Байкал. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 234 с.

Виноградов А.П. (1962) Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. Геохимия. (7), 555-571.

Геология и полезные ископаемые России. Т. 3. Восточная Сибирь (2002). Спб.: ВСЕГЕИ, 396 с.

Государственный доклад “О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году”. (2019) М.: Минприроды России; НПП “Кадастр”, 844 с.

Государственный доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) в 2019 г.: https://minpriroda. sakha.gov.ru (дата обращения: 15.02.2021).

Гребенщикова В.И. (2013) Геохимическая) специфика состава снеговой воды некоторых городов Иркутской области. Вода: химия и экология. (2), 19-25.

Григорьев Н.А. (2009) Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 382 с.

Григорьев А.А., Будыко М.И. (1959) Классификация климатов СССР. Известия АН СССР. Серия географическая. (3), 3-19.

Евсеева Л.С., Перельман А.И., Иванов К.Е. (1974) Геохимия урана в зоне гипергенеза. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Атомиздат, 280 с.

Макаров В.Н. (2016) Экогеохимия окружающей среды города, расположенного в криолитозоне (на примере Якутска). Региональная экология. 4(46), 7-21.

Подъячев Б.П. (2009) Геохимические аномалии благородных металлов в осадочных отложениях Якутского поднятия. Система коренной источник–россыпь. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 166-173.

Радомская В.И., Юсупов Д.В., Павлова Л.М., Сергеева А.Г., Бородина Н.А. (2018) Многомерный статистический анализ содержаний элементов в снеговом покрове г. Благовещенска. Региональная экология. 2(52), 15-28.

Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П., Смирнова Р.С., Башаркевич И.Л., Онищенко Т.Л., Павлова Л.Н., Трефилова Н.Я., Ачкасов А.И., Саркисян С.Ш. (1990) Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 335 с.

Сорокина О.И., Кошелева Н.Е., Касимов Н.С., Голованов Д.Л., Бажа С.Н., Доржготов Д., Энх-Амгалан С. (2013) Тяжелые металлы в воздухе и снежном покрове Улан-Батора. География и природные ресурсы. (3), 159-170.

Chevychelov A.P., Sobakin P.I. (2020) The Contents and Distributions of Natural Radionuclides 238U, 232Th, 40K in Permafrost Soils of Central Yakutia. J. Siberian Federal University. Biology. 13(1), 109-123.

Urban airborne particulate matter: origin, chemistry, fate and health impacts (2011). Eds.: F. Zereini, C.L.S. Wiseman. Heidelberg: Springer–Verlag Berlin, 656 p.

Дополнительные материалы отсутствуют.