Геология рудных месторождений, 2023, T. 65, № 5, стр. 476-492

Перспективы развития и проблемы освоения сырьевой базы дефицитных стратегических видов твердых полезных ископаемых Сибири

Н. П. Похиленко a, *, В. П. Афанасьев a, **, А. В. Толстов a, b, ***, Н. Н. Крук a, ****, Л. Н. Похиленко a, *****, О. А. Иванова a, ******

a Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

630090 Новосибирск, пр. Коптюга, 3, Россия

b Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН

677000 Якутск, пр. Ленина, 39, Россия

* E-mail: chief@igm.nsc.ru

** E-mail: avp-diamond@mail.ru

*** E-mail: tols61@mail.ru

**** E-mail: kruk@igm.nsc.ru

***** E-mail: lu@igm.nsc.ru

****** E-mail: ksu_88@bk.ru

Поступила в редакцию 29.05.2023

После доработки 05.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

- EDN: YOHCHO

- DOI: 10.31857/S0016777023050088

Аннотация

Проведен анализ состояния минерально-сырьевой базы стратегических видов твердых полезных ископаемых в России в целом и в Сибири в частности. Особое внимание уделено перспективам развития сырьевой базы лития, редкоземельных металлов, обычных и импактных алмазов на территории Сибири. Проведена оценка характеристик ряда месторождений и вариантов их освоения с учетом качества руд, географического положения, состояния инфраструктуры и уровня разработок технологий обогащения руд и получения конечных продуктов. Оценены перспективы развития сырьевой базы ниобия и редкоземельных металлов в пределах Томторского массива и территории Уджинского поднятия в целом. Приводятся сводные результаты многолетних региональных полевых и лабораторных исследований распределения и вариаций особенностей состава Cr-пиропового граната, наиболее информативного из набора индикаторных минералов для определения потенциальной алмазоносности кимберлитов, отобранного из разновозрастных промежуточных коллекторов Сибирской платформы. На основе этих результатов проведено прогнозирование в пределах платформы участков с признаками присутствия новых полей потенциально алмазоносных кимберлитов среднепалеозойского возраста. Приводится минералогическое описание и оценка технологических характеристик импактных алмазов Попигайской астроблемы и зоны выброса в ее обрамлении. Обосновывается перспективность создания нового крупного района добывающей промышленности на сырьевой базе стратегических материалов территории Лено-Хатангского междуречья.

ВВЕДЕНИЕ

Состояние минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (далее МСБ ТПИ) Российской Федерации в настоящее время требует неотложных мер по значительному повышению качества и объемов геологоразведочных работ регионального, прогнозно-поискового и поисково-оценочного характера на слабо изученных территориях Сибири и Дальнего Востока, с особым вниманием к арктическим регионам, где наиболее вероятно открытие новых крупных месторождений (Бортников и др., 2010; Добрецов, Похиленко, 2010; Похиленко и др., 2015, 2016). С 1991 г. произошло значительное сокращение государственных программ по геологическому изучению недр и воспроизводству МСБ, и к настоящему времени объем геологических работ по взаимосвязанной линейке “региональные исследования–прогнозно-поисковые работы–поисково-оценочные работы” сократился более чем на порядок в сравнении с таковыми в 1970–1980-е гг.

Результатом этой ситуации явилось катастрофическое (в десятки раз) снижение уровней технических и кадровых ресурсов госпредприятий, деградация (в абсолютном большинстве регионов – полная ликвидация) профильных учреждений отраслевой науки, лишенных возможности проведения системных тематических исследований. Практически полная ликвидация геологоразведочных работ начальных стадий на новых территориях, вывод их из активного недропользования несет для государства серьезные проблемы экономического и геополитического характера. Это особенно актуально для слабо изученных территорий Арктической зоны Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока (Крюков и др., 2016; Похиленко и др., 2016).

Крупные добывающие компании ведут геологоразведочные работы по проектам, в которых принятие инвестиционного решения связано с минимальными рисками. Это обеспечивается, в основном, работами по доизучению лицензионных участков вблизи действующих добывающих предприятий, не выходящими на новые территории, что создает серьезные проблемы в части общего состояния и качества МСБ по целому ряду стратегически важных видов полезных ископаемых (Добрецов, Похиленко, 2010; Бежанова, Стругова, 2015; Похиленко и др., 2016). Продолжается значительное сокращение, а в большинстве случаев и полное закрытие отраслевых НИИ и тематических подразделений отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке. В условиях перманентного недостатка бюджетных ассигнований для проведения полномасштабных геологических исследований на уровне объемов советского периода именно эти подразделения должны были обосновать и сконцентрировать ограниченные материальные и кадровые ресурсы на стратегически важных направлениях и ключевых районах. Количественная оценка сложившейся общей структуры геологического изучения недр РФ, связанных с развитием МСБ ТПИ, в том числе и их стратегических видов, выглядит следующим образом:

1. Геологоразведочные комплексы и службы частных и добывающих компаний с государственным участием ведут работы по оценке и разведке запасов в основном на своих известных объектах с незначительными рисками неподтверждения ожидаемых геолого-экономических характеристик. Объем этих работ составляет около 75% от общего объема ГРР, связанных с развитием МСБ ТПИ.

2. Геологические исследования новых, либо слабо изученных участков, ведущиеся мелкими и средними юниорными компаниями на основе заявительного принципа, составляют всего до 8% от общего объема ГРР. Таким образом, ожидания значительного увеличения объемов ГРР за счет раздачи лицензий на участки по заявительному принципу не оправдались.

3. Объем региональных геологических исследований и поисково-оценочных работ, проводимых геологическими предприятиями государственной собственности по государственным программам, составляет 12–13% от общего объема ГРР.

4. Объем работ фундаментального характера по изучению сырьевого потенциала недр, проводимых профильными академическими институтами, колеблется в пределах 4–5% от общего объема ГРР.

Ожидаемым следствием такого характера структуры работ по геологическому изучению недр явилось:

1. Практически полное исчерпание банка объектов “поискового задела” по большей части стратегических видов ТПИ.

2. Весьма значительное сокращение государственного фонда рентабельных участков недр для представления в лицензионное пользование добывающим компаниям.

3. Нарастающее снижение вероятности открытия новых месторождений ТПИ традиционных типов в связи: а) с высокой степенью изученности доступных территорий с относительно простыми геолого-поисковыми условиями; б) с наличием инфраструктурных ограничений в труднодоступных районах страны; в) с необходимостью использования наукоемких технологий ведения ГРР на территориях со сложными геолого-поисковыми условиями.

4. Отсутствие надежных эффективных комплексов методик для поисков месторождений обычных видов ТПИ нетрадиционных типов, а также месторождений новых видов ТПИ, запрашиваемых современными направлениями высокотехнологичной промышленности, к примеру, технологиями “чистой” энергетики.

5. Отток квалифицированных кадров в 90-е годы из организаций бывшего Мингео СССР в частные компании и отсутствие сколько-нибудь серьезного внимания со стороны государства к государственным организациям геологической отрасли обуславливали нежелание молодежи связывать свой профессиональный путь с такими организациями, что приводило к упадку многих геологических коллективов и школ.

6. В течение 30-летнего периода деградации государственной геологической службы создались условия, когда на руководящие позиции в геолого-поисковых и добывающих организациях и компаниях приходили люди без серьезного опыта ведения успешных геологоразведочных работ, без опыта открытий месторождений, а зачастую даже без качественного профильного образования, что, естественно, отрицательно воздействовало на возможности развития МСБ страны.

В последние десятилетия воспроизводство погашаемых запасов обеспечивалось преимущественно за счет известных месторождений, в том числе на основе их переоценки и доразведки. Но к настоящему времени в государственном резерве таких объектов уже практически не осталось. Значительная часть участков, изучавшихся за счет государственных средств, сегодня остается невостребованной по экономическим соображениям, а пока еще оставшийся поисковый задел в районах с развитой инфраструктурой ограничивает возможности открытий на новых сложных для освоения территориях. Отсутствие необходимых научно-методологических, технологических, организационных и финансовых условий, регулируемых государством и способствующих поступательному развитию МСБ в соответствии с возрастающими запросами промышленности, также не позволяют рассчитывать на закономерные и остро необходимые открытия новых высокорентабельных месторождений в ближайшем будущем (Похиленко и др., 2016a, 2016б). Многолетние организационно-финансовые ограничения привели к непозволительному с технологической точки зрения сокращению поисковых и оценочных работ – только за 5 последних лет почти втрое уменьшено количество объектов, изучаемых за государственный счет, а их финансирование – более чем вдвое. В дополнение к этому имеется опасная проблема, связанная со значительными различиями между существующими оценками обеспеченности РФ формальными (на бумаге) и реальными (рентабельными) запасами.

Большое негативное влияние на результативность ГРР по развитию МСБ ТПИ оказывает нарушение их стадийности и сбалансированности целей и задач различных этапов общего процесса ведения таких работ. В результате на территориях со сложными геолого-поисковыми обстановками, несмотря на их высокие перспективы, резко снизилась активность исследований в области объективных геологических оценок потенциала территорий, научного прогнозирования, разработки новых методов ведения прогнозно-поисковых работ, базирующихся на современных научных знаниях.

На РФ приходится всего 5% общемировых инвестиций в геологоразведку. Австралия и Канада инвестируют соответственно в 2 и 3 раза больше. Количество инвестиций в геологоразведку в расчете на 1 км2 территории показывает очень низкий по сравнению с Канадой, да и рядом других стран, уровень отечественных вложений в этот сектор. Средний уровень вложений в геологоразведку в десятке ведущих по уровню инвестирования в эту сферу стран – около $100/км2, а по России – всего $28/км2, т.е. почти в четыре раза ниже. В то же время руководством нашей страны проводится постоянная и последовательная работа по определению и уточнению главных стратегических направлений ее экономического развития. Предлагаемые модели существенно различаются между собой, но все они обречены относить к разряду бесспорных то обстоятельство, что в нашей стране, с ее огромными природными богатствами, минерально-сырьевой комплекс еще долго будет сохранять свой особый статус. В любой из них он будет оставаться значимым не только в формировании национального ВВП, но и являться надежным источником поступлений в консолидированный бюджет страны и ее государственные резервные фонды, в т.ч. за счет экспорта.

Таким образом, в нынешних условиях, а также на среднесрочную (15–20 лет) перспективу и с учетом недавних заявлений Президента РФ о программе достижения Россией углеродного баланса к 2060 году, долгосрочную (30–40 лет) перспективу в Арктической зоне РФ экономически эффективным будет освоение крупных и сверхкрупных месторождений высоколиквидных стратегических видов ТПИ, открытие которых маловероятно на ранее освоенных и достаточно хорошо изученных территориях страны (Толстов и др., 2014; Толстов, Самсонов, 2014; Крюков и др., 2016). Технический прогресс не только не снижает потребность в подобных полезных ископаемых, но и расширяет их номенклатуру, что требует расширения и модернизации МСБ как на сегодняшний день, так и на перспективу. Прогноз развития МСБ стратегических видов ТПИ вплоть до 2060 года является приоритетной задачей, и ее решение невозможно без активного вовлечения в эту деятельность коллективов профильных академических институтов Минобрнауки РФ, накопивших большой массив важной информации для прогнозирования, поисков и освоения имеющихся ресурсов минерального сырья. Особое и определяющее значение это имеет для научного, экспертного и аналитического сопровождения тематических, прогнозно-минерагенических и поисковых работ на слабо изученных территориях, в первую очередь арктических и субарктических территориях Центральной и Восточной Сибири.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МСБ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СИБИРИ

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, а также решение проблем повышения энерговооруженности экономики и наращивания объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования ставит на первый план развитие отечественной добывающей промышленности высоколиквидных и дефицитных видов сырья. К ним относятся благородные, редкие (РМ) и редкоземельные (РЗМ) металлы и алмазы, включая импактные алмазы с уникальными технологическими характеристиками. Обеспечение экономики страны РМ и РЗМ носит критический характер для национальной безопасности и является важным условием модернизации промышленности. Без РМ и РЗМ невозможно полноценное внедрение 14 из 27 критических технологий, утвержденных Указом Президента РФ от 07 июня 2011 г. № 899, включая базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения; технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств. Особое значение РМ и РЗМ приобретают в развитии технологий “чистой” энергетики. Так, по данным Международного энергетического агентства, потребление этим направлением промышленности РЗМ к 2040 г. вырастет в 7 раз, а лития – в 42 раза, и дефицит на мировом рынке РМ и РЗМ начнет ощущаться и затем стремительно расти вместе с ценами уже в 2024 году.

Для обеспечения экономической безопасности РФ, помимо развития на долгосрочную перспективу и вовлечения в обеспечение развивающихся отечественных высокотехнологических отраслей экономики существующих объектов, необходимо вести разведку и включать в развивающиеся производственные цепочки новые крупные месторождения высоколиквидных и дефицитных ТПИ на еще недостаточно освоенных территориях Сибири и ее Арктической зоны. Эти территории являются исключительно перспективными на выявление таких месторождений и их полноценное включение в минерально-сырьевую базу отечественных высокотехнологичных отраслей станет важным фактором их опережающего развития (Бортников и др., 2010; Добрецов, Похиленко, 2010; Гусев и др., 2012; Похиленко и др., 2012, 2014; Толстов и др., 2014, 2017; Крюков и др., 2016). Особая геополитическая и экономическая важность освоения и развития Арктической зоны Сибири неоднократно подчеркивалась в последнее десятилетие в ряде решений руководства страны. В то же время отсутствие на арктических территориях развитой инфраструктуры и суровые климатические условия делают нерентабельным освоение мелких и средних по запасам месторождений даже дефицитных и стратегически важных видов полезных ископаемых. В этой связи в нынешних условиях, а также на среднесрочную перспективу (15–20 лет) в Арктической зоне Сибири и РФ в целом экономически эффективным будет освоение крупных и сверхкрупных месторождений ряда дефицитных видов сырья, практически отсутствующих на освоенных территориях страны (Толстов, Гунин, 2001; Похиленко, Толстов, 2012; Похиленко и др., 2012, 2016; Yelisseev et al., 2015, 2018; Крюков и др., 2016; Толстов и др., 2017).

В приграничных арктических территориях Красноярского края и Республики Саха (Якутия) имеются уникальные по запасам и качеству руд Томторское месторождение РМ и РЗМ (Кравченко и др., 1990; Лапин, Толстов, 1991; Коноплев и др., 1995; Похиленко и др., 2014; Толстов и др., 2014, 2017; Крюков и др., 2016) и Попигайское месторождение импактных алмазов, обладающих уникальными технологическими характеристиками (Масайтис и др., 1972, 1998; Вишневский и др., 1997; Похиленко и др., 2012). Их освоение и доизучение на многие десятилетия обеспечат внутренние и экспортные потребности страны в этих видах материалов. Вблизи лишь частично изученного Томторского массива имеются четыре практически не изученных массива близкого происхождения с высокими перспективами выявления крупных запасов РМ, РЗМ и благородных металлов (Толстов, 2006; Игнатов и др., 2022; Никифорова, Толстов, 2022). Кроме того, данный район имеет весьма высокие перспективы выявления богатых коренных месторождений ювелирных алмазов (Pokhilenko et al., 1999; Добрецов, Похиленко, 2010; Афанасьев и др., 2011). Таким образом, в этой части Арктики уже сейчас имеется надежная сырьевая база для создания крупного района горнодобывающей промышленности, сопоставимого по геополитической и экономической значимости с Норильским (Крюков и др., 2016; Похиленко и др., 2016а, 2016б). Его функционирование будет тесно связано с развитием цепочки перерабатывающих предприятий, обеспечивающих внутренние и экспортные потребности страны широкой линейкой РМ и РЗМ, и созданием независимого отечественного источника этих металлов для многочисленных стратегически важных направлений отечественной промышленности, что является важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности (Похиленко, Толстов, 2012; Крюков и др., 2016; Похиленко и др., 2016б).

СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТИЯ В СИБИРИ

До середины 90-х годов прошлого века литий в мире, включая Россию, добывался из сподумен-пегматитового сырья (сподумен – Li-содержащий силикат – LiAl[Si2O6], содержание Li2O в сподумене составляет 6.5–7.7 мас. %) (Емельянов, Макагон, 1998; Владимиров и др., 2011, 2012;). Однако начиная с середины 90-х годов на мировом рынке появился новый поставщик дешевого карбоната лития, производимого из рапы соленых озер района Салара–де-Атакама (Чили), который вытеснил производителей литиевой продукции, включая Россию, производившую в период до 90-х годов до 20% мирового объема лития и его соединений. Это привело к утрате позиций России на мировом рынке лития и стагнации всего отечественного литиевого промышленного комплекса. В то же время в Сибири существуют месторождения сподуменовых пегматитов Центрально-Азиатского складчатого пояса (Овчинников, Кузьменко, 1976; Загорский, Кузнецова, 1990; Емельянов и др., 1998; Владимиров и др., 2011, 2012; Загорский и др., 2014) и литиеносные подземные рассолы Сибирской платформы, общие запасы Li и его прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 которых огромны (~ 4500 тыс. т) и сопоставимы с таковыми для Чили, Аргентины, Боливии и Китая. Они могут быть востребованы в связи с переходом на технологии “чистой энергетики”, электромобили и связанным с этим острым дефицитом литиевых аккумуляторов, а также стремительно растущими потребностями в литии в широком ряде других высокотехнологических отраслей.

На сегодняшний день в Иркутской области известны Ковыктинское и Знаменское месторождения гидроминерального сырья. Содержание лития и дополнительных компонентов в рассолах этих месторождений значительно превышает их концентрации в традиционном промышленно перерабатываемом сырье. Это единственное место в мире, кроме соленых озер в Чили, где концентрация лития доходит до 0.7 г/дм3. Задокументированы скважины с дебетом до 5–7 тыс. м3/сут, выносящие за сутки до 10 т хлористого лития. Значительные концентрации лития имеются в межпластовых рассолах кембрийских пород районов алмазодобычи Якутии (табл. 1).

Таблица 1.

Микрокомпонентный состав дренажных рассолов карьера трубки “Удачная"

| № п/п | Название элемента, соединения | Содержание, мг/л |

|---|---|---|

| 1 | Аммония сульфат NHy | 300 |

| 2 | Цезий Cs | 0.1–0.7 |

| 3 | Медь Сu | 0.468 |

| 4 | Барий Ва | 1.5–2.1 |

| 5 | Кадмий Cd | 0.044 |

| 6 | Свинец Pb | 2–3 |

| 7 | Бром Br | 3000 |

| 8 | Литий хлористый LiCl | 340 |

Запасы рассолов в Ангаро-Ленском бассейне могут обеспечить годовой объем производства более 17 000 тонн карбоната лития, что превышает мощность действующих производств по извлечению лития из рассолов озер в Китае (более 10 000 т карбоната лития в год), США (6000 т в год) и Аргентине (12 000 т в год). По предварительной оценке запасов промышленных рассолов Ангаро-Ленского бассейна, а также на основании технико-экономической оценки использования этих рассолов для производства лития и дополнительных компонентов (брома, бора, стронция, калия, магния), Иркутскую область можно рассматривать как крупную минерально-сырьевую базу.

В настоящее время такие компании, как “Газпром” и “ИНК”, занимаются развитием проектов по добыче лития из промышленных рассолов месторождений Иркутской области.

Ключевым моментом развития минерально-сырьевой базы лития являются новые и незаслуженно забытые химико-технологические исследования, связанные с механохимическим переделом минерального сырья, позволяющим резко удешевить получение конечных промпродуктов из богатых сподумен-пегматитовых руд и хвостов горно-обогатительных комбинатов. В этой связи проводившиеся и проводимые в профильных институтах Сибирского отделения РАН исследования, задачей которых является разработка новых методов поиска и изучения рудных и техногенных месторождений лития, а также создание экологически безопасных технологий обогащения и переработки минерального сырья, закладывают научные основы вывода из стагнации производства лития в России (Владимиров и др., 2011, 2012, 2014).

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), Институт геохимии им. А.П. Виноградова (г. Иркутск), Институт земной коры (г. Иркутск) провели комплексные экспедиционные работы и минералогические исследования. Сейчас они располагают геоинформационной базой данных и уникальной коллекцией опытно-лабораторных проб качественных сподуменовых руд (0.5–2.5 т) по всем перспективным сподумен-пегматитовым месторождениям Сибири. Эти материалы позволили перейти к решению вопросов технологической минералогии и разработке новых схем извлечения лития и его соединений из сподуменовой руды (Алахинское месторождение в Горном Алтае, Гольцовое, Белореченское и Урикское месторождения сподуменовых пегматитов в Восточных Саянах), а также хвостов Забайкальского (Читинская область) и Асубулакского ГОКов (Восточный Казахстан).

Проведенные ранее комплексные исследования позволили выявить четыре геологических объекта, которые могут быть освоены с выдачей конечных литиевых продуктов в краткосрочной перспективе. К ним относятся: 1) Ташелгинское месторождение сподуменовых пегматитов, Кемеровская область; 2) Гольцовое месторождение сподуменовых пегматитов, Иркутская область; 3) Алахинское месторождение сподумен-порфиров, Горный Алтай; 4) литиеносное хвостохранилище Забайкальского горно-обогатительного комбината, Читинская область.

Для всех геологических объектов имеется необходимая геохимическая и минералогическая информация по составу руд, опытно-лабораторные пробы сподумен-пегматитовых руд и хвостов, разработаны принципиально новые технологии извлечения лития и (или) его соединений, однако сдерживающим фактором являются незащищенные в ГКЗ РФ запасы (за исключением Гольцового месторождения, практически подготовленного к эксплуатации). Во всех случаях необходима адаптация новых технологических схем по содержанию и качеству сподуменовых руд к реальным месторождениям.

Ташелгинское месторождение сподуменовых пегматитов, Кемеровская область. Открытие Ташелгинского рудного поля литиеносных пегматитов (ФГУП “Запсибгеолсъемка”, 2005–2007 гг.), непосредственно примыкающего к Ташелгинскому железорудному месторождению, а также совместные исследования, проведенные по минералогии, технологии переработки и экономической привлекательности Li руд этого типа (ИХТТМ СО РАН, ИГМ СО РАН, ФГУП “Запсибгеолсъемка”, ОАО “Новосибирский ВНИПИЭТ”, ИЭиОПП СО РАН) позволяет уже сейчас констатировать его перспективность при условии: а) переработки сподуменового концентрата в моноалюминат лития для электрохимической энергетики; б) цементного производства на основе алюмосиликатных хвостов с доломитовой присадкой. Следует обратить особое внимание, что в Ташелгинском рудном узле географически сближены и даже совмещены в геологических структурах все необходимы сырьевые источники для производства промпродуктов лития и цемента из хвостов будущего ГОКа, и здесь же размещены избыточные производства электроэнергии. Необходимо провести доразведку Ташелгинского месторождения сподуменовых пегматитов на базе ФГУП “Запсибгеосъемка” с обязательным минералого-технологическим сопровождением, которое может быть реализовано ИГМ СО РАН– ИХТТМ СО РАН. Необходимый научный задел имеется (ИГМ СО РАН–ИХТТМ СО РАН), ранее были проведены поисково-разведочные работы (ФГУП “Запсибгеосъемка”). Доизучение Ташелгинского рудного поля сподуменовых пегматитов позволит разработать полную технологическую схему переработки литиевого сырья для крупных месторождений Сибири: Гольцовое, Урикское, Белореченское в Восточном Саяне и соизмеримые с ними по масштабам месторождения Восточной Тувы (Емельянов и др., 1998; Кузнецова, Прокофьев, 2009; Владимиров и др., 2011, 2012; Кузнецова, Шокальский, 2011; Макагон, 2011). Необходима поддержка со стороны Минприроды РФ (Роснедра РФ), АО “Росгеология” и Минобрнауки РФ, а в качестве заказчика выступает Росатом.

Гольцовое месторождение сподуменовых пегматитов, Иркутская область. Гольцовое, Урикское и Белореченское литиевые месторождения в Урикско-Ийском грабене расположены на расстоянии 20–30 км друг от друга, образуя единый рудный узел (Емельянов и др., 1998; Владимиров и др., 2012; Загорский и др., 2014). Они представлены жилами или сериями жил сподуменовых пегматитов. Наибольший интерес представляет Гольцовое месторождение в северо-восточном борту Урикско-Ийского грабена. Протяженность поля около 20 км, площадь – 30 кв. км. Главные структурные элементы, контролирующие размещение сподуменовых пегматитов – крупные тектонические нарушения взбросо-сдвигового типа с северо-западным простиранием и падением на юго-запад под углами 35°–60°. Пегматиты выполняют кососекущие и межпластовые трещины. Один из самых крупных разломов, вдоль которого узкой полосой вытянуты жильные тела и серии жил, разделяет пегматитовое поле на Западный и Восточный структурно-тектонические блоки.

В Западном блоке разведаны одиночные пегматитовые жилы плитообразной, линзо- и четковидной формы, протяженность которых достигает 1.5 км, с мощностью в раздувах до 30 м. Для Восточного блока характерны серии многочисленных жильных тел сложной формы, многократно соединяющиеся и ветвящиеся, с раздувами и многочисленными апофизами. Общая мощность жильных пегматитовых серий достигает 100–140 м, протяженность – 2–2.5 км. Разведанные участки с промышленным оруденением имеют площадь около 5 кв. км. Содержание Li2O в сподумене составляет 6.5–7.7 мас. %). Гольцовое месторождение является комплексным, так как содержит промышленные запасы тантала, цезия и других элементов-примесей.

Урикское месторождение расположено в юго-восточной части Урикско-Ийского грабена в непосредственной близости от Главного Саянского разлома. Протяженность – 2 км, при ширине около 500 м. Сподуменсодержащие пегматитовые жилы имеют крутое падение на юго-запад. Содержание Li2O в сподумене составляет 7.1–7.2%.

Белореченское месторождение находится в юго-западном борту Урикско-Ийского грабена, оно подразделяется на два участка: Белореченский с литиевыми пегматитами и Бельский, содержащий жилы литиевых и тантал-олово-литиевых пегматитов. Белореченское месторождение приурочено к субмеридиональной зоне трещиноватости и смятия метаморфических пород. Протяженность пегматитовых жил составляет десятки и сотни метров, при этом крупные жилы обособлены, а мелкие – образуют жильные серии. Наиболее крупная жила литиевых пегматитов Белореченского участка имеет северо-восточное простирание и крутые углы падения, форма ее неправильная, плитообразная с резкими коленообразными изгибами. Строение жилы зональное, причем наиболее мощная зона – мелкоблоковая кварц-сподумен-микроклин-альбитовая – составляет около 75% всего объема жилы, достигая мощности 40–50 м. В одной из жил этого участка наблюдается зона петалитового блокового пегматита с микроклином, в боковой части которой находятся сподумен и эвкриптит. Содержание Li2O в сподумене Белореченского месторождения составляет 6.7–7.0%.

Имеющиеся данные по геологии литиевых месторождений сподуменовых пегматитов и их технико-экономические показатели определенно показывают, что Восточно-Саянский пояс является перспективным для промышленного освоения, а Гольцовое месторождение является лучшим среди объектов данного геолого-промышленного типа. В Восточном Саяне это месторождение находится в относительно выгодных географических условиях и практически подготовлено для промышленного освоения (Макагон, 2011; Владимиров и др., 2012).

Алахинское месторождение сподумен-гранит-порфиров, Горный Алтай, является специфическим геологическим объектом, резко отличающимся от классических месторождений сподуменовых пегматитов Сибири, Казахстана и Китая. Судя по прогнозным оценкам, это месторождение можно считать не вскрытым эрозией аналогом крупного пегматитового тела, например, жилы № 3 сподуменовых пегматитов месторождения Коктогай (Северо-Восточный Китай), как по размерам, так и по содержаниям ценных компонентов (Li2O и Ta2O5), однако рудогенерирующий потенциал этого месторождения пока недостаточно изучен и не востребован. Месторождение было открыто в начале 90-х гг. прошлого века геологами Алтайской геолого-поисковой экспедиции В.И. Тимкиным и В.И. Масловым. Оно находится в Горном Алтае, с чем связана его очевидная недоизученность. Детальные минералогические исследования сподуменовых гранит-порфиров Алахинского штока, представляющих собой, по сути дела, бедную литий-танталовую руду (вариации содержаний Li2O – 0.24–1.46, среднее – 0.98 мас. %, или 9.8 кг/т, Ta – 70–180 г/т, среднее – 114 г/т), имеют принципиальное значение для разработки схемы возможного обогащения этих руд в будущем.

Литиеносное хвостохранилище Забайкальского ГОКа (Читинская область). За пятьдесят лет работы ЗабГОКа в карьерах хвостохранилища накопилось не менее 20 млн т отходов в виде мелкодисперсного материала, со средним содержанием оксида лития около 0.26% (2.6 кг/т Li2O). Суммарное содержание лития в хвостохранилище составляет 24 тысячи тонн, что соответствует 76.3 тыс. т карбоната лития. При стоимости карбоната лития 32.6 $/кг (на декабрь 2021 г.), это составляет примерно 188 млрд руб. Суммарная стоимость попутных продуктов (кварцевого продукта, полевошпатового продукта, мусковита) находится на уровне 40–60 млрд руб. Таким образом, нынешняя общая товарная стоимость промпродуктов составляет около 250 млрд руб., что с учетом последовательного и быстрого роста цен на литий позволяет рассматривать хвостохранилище Забайкальского ГОКа как промышленное техногенное месторождение государственного значения.

Благодаря научно-исследовательским работам Сибирского отделения РАН (ИГМ–ИХТТМ–ИГХ) получены следующие результаты: 1) оконтурены перспективные площади хвостохранилища для первоочередной разработки; 2) оценена возможность выборочной разработки сподуменовых жил, находящихся вблизи отработанных карьеров; 3) отобраны представительные пробы из хвостохранилища, и на лабораторном уровне показана возможность выделения сподуменового концентрата с содержанием лития 2.8–3.7% (5.6–7.4% по оксиду лития), мусковита, кварцевого и полевошпатового продукта; 4) показана принципиальная возможность переработки сподуменового концентрата по методу И.С. Лилеева с получением в качестве конечного продукта двойного гидроксида алюминия и лития. Отработаны условия синтеза высокодисперсного гамма-моноалюмината лития, который получен как с использованием продуктов переработки сподумена, так и при применении товарного карбоната лития. Показана возможность применения высокодисперсного гамма-моноалюмината лития в тепловых литиевых батареях специального назначения, выпускаемого ОАО “Уралэлемент”, а также в составе матричного электролита карбонатных топливных элементов нового поколения электростанций.

Для ввода в эксплуатацию Забайкальского техногенного месторождения требуется решить следующие взаимосвязанные геологические и технологические задачи:

– провести доразведку хвостохранилища ЗабГОКа с оценкой и защитой в ГКЗ запасов ценных компонентов, в первую очередь, сподумена, мусковита, кварцевого и полевошпатового концентратов, что возможно на базе ИГМ СО РАН и дочерних малых предприятий;

– создать полную технологическую схему разделения отходов ГОКа с получением сподуменового концентрата, мусковита, кварцевого и полевошпатового концентратов с учетом специфики дисперсного, химического и фазового состава лежалых песков в различных частях (карьерах) хвостохранилища;

– исследовать возможности интенсификации процесса кислотного вскрытия сподуменового концентрата за счет предварительной обработки сподуменового концентрата с помощью механохимической, радиационно-термической активации и микроволнового воздействия;

– отработать режимы электрохимического концентрирования и выделения карбоната лития из концентрированного водного раствора сульфата лития;

– создать лабораторную технологическую схему полной переработки отходов ЗабГОКа, на этой основе – технико-экономический бизнес-план малого гидрометаллургического производства, что возможно совместными усилиями ИХТТМ СО РАН–ИГМ СО РАН в содружестве с Забайкальским горно-обогатительным комбинатом, в качестве инвестора предполагается Росатом (корпорация “ТВЭЛ”).

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТИЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ ИЗ Li-СОДЕРЖАЩИХ РАССОЛОВ, РУД ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

К настоящему времени разработаны и апробированы на конкретных литиевых месторождениях новые технологии переработки сподуменовых руд, хвостов горно-обогатительных комбинатов и литиеносных рассолов, которые позволяют по-новому взглянуть на месторождения Сибири в краткосрочной перспективе (Владимиров и др., 2011, 2012). Существенный вклад в решение геологических и технологических проблем был получен в рамках междисциплинарных интеграционных проектов Сибирского отделения РАН, в которых удалось объединить усилия ведущих специалистов НИИ СО РАН, отраслевых институтов и литиевого промышленного комплекса России (2006–2018 гг.).

Разработкой технологий получения лития Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) занимается с момента его создания в 1944 г. Так, д.т.н. И.С. Лилеевым с соавторами в 1950 г. была получена Сталинская премия за внедрение технологии выделения лития из сподумена на Красноярском химико-металлургическом заводе. В 70–80-х гг. в Институте разрабатывали технологию осаждения лития из попутных вод в виде двойных гидроксидов алюминия и лития (ДГАЛ). В 80–90-х гг. был предложен эффективный метод интеркаляции ионов лития в структуру гидроксида алюминия для селективной сорбции ионов лития из рассолов с образованием ДГАЛ. На данном принципе в Институте был разработан высокоэффективный селективный сорбент и проведены испытания для извлечения лития из попутных нефтяных рассолов Сибири. С этой целью в Институте было создано опытное производство для его апробирования в укрупненных условиях на природных рассолах (табл. 1), самоизливающихся в карьер трубки “Удачная”. В результате работ был разработан технологический регламент по использованию рассолов трубки “Удачная”. Укрупненные испытания прошли успешно.

В середине 90-х годов часть сотрудников Института – разработчиков данной технологии – перешла в частную компанию ЗАО “Экостар-Наутех”. В 1994 году при финансовой поддержке АК “АЛРОСА” ими были осуществлены укрупненные испытания разработанной технологии на АО “Новосибирский завод редких металлов”. В процессе испытаний были отработаны все операции в соответствии с технологическим регламентом. В результате промышленных испытаний был получен концентрат, содержащий практически чистый раствор хлорида лития с концентрацией LiCl 7–10 г/л, который можно было далее концентрировать любыми методами: и при помощи обратного осмоса, и электродиализом, и термическим путем. С использованием разработанной технологии всего за одни сутки был получен раствор, содержащий 200 г/л хлорида лития, в то время как растворы с содержанием всего 60 г/л гелиоконцентрированием получали в течение двух-трех сезонов. Кроме того, после получения первичного концентрата можно производить любые соединения лития: моногидрат гидроксида лития, фторид лития, бромид лития, карбонат лития.

В 2004 году китайской компанией были проведены успешные испытания высокоселективного сорбента на китайских рассолах. Компания выпускает бишофит, осаждая часть магния, а оставшийся рассол используя для извлечения LiCl с получением первичного литиевого концентрата. Промышленный синтез сорбента осуществлен китайской компанией Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. С его применением компанией Lan-Ke-Lithium Co., Ltd (КНР) промышленно освоен процесс получения карбоната лития из рассолов оз. Дабсан-Нур (провинция Цинхай, КНР). Предприятие функционирует с 2012 г. и выпускает около 10 тысяч тонн карбоната лития в год.

В настоящий момент в ИХТТМ СО РАН сформировано подразделение “Инжиниринговый центр порошковых технологий” (ИЦПТ), в задачу которого входит отработка технологий и передача их в производство. При условии реконструкции помещений опытного производства ИЦПТ и его дооснащения оборудованием, Институт готов возобновить работы по воссозданию технологии извлечения лития из природных рассолов, привлекая при необходимости промышленных партнеров и научные организации.

Опыт работы с высокоминерализованными природными рассолами показывает, что одновременно с литием экономически выгодно извлекать другие ценные компоненты.

В ИХТТМ СО РАН на примере руд Ташелгинского и Гольцового месторождений разработаны новые нетрадиционные технологические схемы, базирующиеся на выделении двойного гидроксида алюминия и лития, а также с полным циклом извлечения карбоната лития с получением цемента из хвостов основного производства проектируемых ГОКов (в содружестве с Новосибирским заводом Химконцентратов, Новосибирским “ВНИПИЭТ” и ИЭиОПП СО РАН). В области материаловедения – разработана механохимическая технология получения моноалюмината лития, получены новые данные по поверхностному модифицированию катодных материалов с помощью оксидов, исследованы композиционные твердые электролиты на основе перхлората лития LiClO4–A (A = Al2O3, SiO2, LiAlO2), разработаны новые литийсодержащие полимерные электролиты, а также созданы твердотельные среднетемпературные литиевые ячейки.

Основной задачей по ускоренному развитию производства лития в России является доработка имеющихся и разработка новых минералогических, геохимических и химико-технологических подходов к переработке руд литиевых месторождений, а также техногенных отходов горно-обогатительных комбинатов и химико-металлургических заводов для получения из них лития и других редких элементов высокой чистоты, а также их соединений.

Главные задачи дальнейших исследований по развитию производства лития из природных и техногенных месторождений Сибири

1. Усовершенствование химико-технологических схем переработки, обогащения и выделения мономинеральных фракций сподумена, адаптирование к реальным геологическим объектам: рудам конкретных сподумен-пегматитовых месторождений и Li-содержащему сырью хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов.

2. Аттестация сподуменовых концентратов как исходного промпродукта для производства моноалюмината лития и других химических соединений в целях создания литиевых аккумуляторов и других изделий с этим энергоэлементом.

3. Доразведка литиевых месторождений с экономико-геологической оценкой их оптимального технологического регламента и экономической рентабельности.

ТОМТОРСКОЕ Nb-РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ И ПОПИГАЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМПАКТНЫХ АЛМАЗОВ

Уникальные месторождения Сибирской Арктики – Томторское, ниобий-редкоземельных металлов (Толстов, Гунин, 2001; Толстов и др., 2014, 2017), и Попигайское – алмаз-лонсдейлитового сырья, природного нанополиструктурированного материала с уникальными технологическими характеристиками – являются практически неисчерпаемыми источниками высоколиквидных видов минерального сырья, но нуждаются в опережающих научно-технологических работах с целью вовлечения их в эффективное и экологически безопасное промышленное освоение (Похиленко и др., 2012; Крюков и др., 2016).

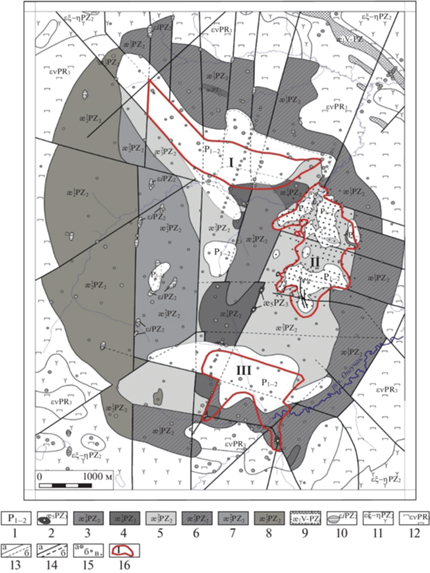

Общие прогнозные ресурсы Томторского месторождения колоссальны: Nb2О5 – 73.6 млн т, TR2О3 – 153.7 млн т, P2О5 – около 2 млрд т. По ресурсам редких элементов и их концентрациям Томторское месторождение является безусловным лидером нашей планеты (Похиленко, Толстов, 2012; Толстов и др., 2014). В мире такие объекты редки, поэтому Томтор по праву стоит в одном ряду с месторождениями-гигантами, такими как Виттватерсранд или Сухой лог (золото), Чукикамата (медь), Норильская группа (медь, никель, платиноиды), заняв лидерство в группе РЗЭ-объектов, опередив месторождения ниобия (Араша, Бразилия) и редких земель (Маунтин-Пасс, США; Баюнь-Обо, Китай). Геологическими работами закрыто лишь около 40 км2 территории Томторского массива, общая площадь которого составляет около 250 км2 (фиг. 1).

Фиг. 1.

Схема Томторского массива. Выделены разведанные участки: I – Северный; II – Буранный; III – Южный.

Неподалеку от массива Томтор расположен подобный по происхождению массив Богдо, а также еще не вскрытые массивы Чюемпе, Буолкалах, Уэле и редкоземельная зона Чымара. Из них слабо изучены только массив Богдо и редкоземельная зона Чимара, остальные объекты даже не вскрывались бурением, что многократно повышает рудные перспективы всего района (Толстов, 2006).

Опережающее доизучение Томторского месторождения и научно-методическое сопровождение его освоения позволит обеспечить Россию полным ассортиментом редкоземельной продукции (Толстов и др., 2014, 2017). Уникальные параметры руды этого месторождения (табл. 2) диктуют необходимость детального изучения вещественного состава и разработки оптимальной схемы ее переработки, позволяющей переводить в товарную продукцию более 75% объема руды (табл. 3). Совершенствование технологии переработки позволит получать продукцию различных переделов (карбонаты РЗЭ), а также индивидуальные оксиды и высокочистую продукцию – РЗМ (включая тяжелые, наиболее дорогостоящие лантаноиды) и их соединения, разница стоимости между которыми колоссальна. Первые позиции в рейтинге стоимости среди РЗМ на мировом рынке удерживают скандий, европий, тербий, диспрозий, празеодим и неодим. Учитывая уникальные концентрации, из 1 т руды по разрабатываемой технологии можно получить 0.5 кг скандия, 0.8 кг европия, 0.2 кг тербия, 1.5 кг диспрозия, 6 кг празеодима и более 20 кг неодима. Для полного обеспечения нынешнего потребления и в среднесрочной перспективе отечественной промышленности РЗМ потребуется добыча ~50 тыс. т руды. В то же время с учетом планируемого ускоренного роста отечественной промышленности “чистой” энергетики и ожидаемого дефицита РМ и РЗМ в ближайшие годы, следует планировать резкий рост спроса на эти виды сырья как на отечественном, так и на мировом рынке. В результате выполнения опережающего научно-методического сопровождения освоения Томтора будет гарантировано:

Таблица 2.

Состав руды участка Буранный Томторского месторождения

| № | Элемент | Содержание, % | № | Элемент | Содержание, % | № | Элемент | Содержание, % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ΣРЗО: | 12.5 | 2 | Y2O3 | 0.73 | 17 | BaO | 3.2 |

| La2O3 | 2.6 | 3 | Sc2O3 | 0.057 | 18 | Na2O | 0.15 | |

| CeO2 | 6.3 | 4 | Nb2O5 | 6.7 | 19 | K2O | 0.07 | |

| Pr6O11 | 0.56 | 5 | Ta2O5 | 0.007 | 20 | ZrO2 | 0.29 | |

| Nd2O3 | 2.17 | 6 | TiO2 | 5.0 | 21 | ThO2 | 0.15 | |

| Sm2O3 | 0.25 | 7 | V2O5 | 1.2 | 22 | UO3 | 0.01 | |

| Eu2O3 | 0.08 | 8 | Al2O3 | 17.1 | 23 | SiO2 | 3.8 | |

| Gd2O3 | 0.25 | 9 | P2O5 | 16.0 | 24 | SO3 | 0.51 | |

| Tb2O3 | 0.02 | 10 | MnO | 0.15 | 25 | CO2 | 1.54 | |

| Dy2O3 | 0.15 | 11 | PbO | 0.28 | 26 | F | 0.5 | |

| Ho2O3 | 0.02 | 12 | ZnO | 0.18 | 27 | H2O | 10.5 | |

| Er2O3 | 0.04 | 13 | CuO | 0.02 | 28 | Сорг | 0.86 | |

| Tm2O3 | 0.01 | 14 | MgO | 0.12 | ||||

| Yb2O3 | 0.04 | 15 | CaO | 2.55 | ||||

| Lu2O3 | 0.01 | 16 | SrO | 3.8 |

Таблица 3.

Продукты технологии переработки руды Томторского месторождения (Толстов и др. 2014)

| Продукт | Чистота, % | Выход, с 1 т руды |

Извлечение, % |

|---|---|---|---|

| Оксиды РЗМ | |||

| В т.ч. La2O3 | 99.996 | 20.5 кг | 78.8 |

| CeO2 | 99.99–99.995 | 42.0 кг | 66.9 |

| Nd2O3 | 96 | 16.8 кг | 77.7 |

| Pr6O11 | 99.5–99.99 | 4.31 кг | 77.7 |

| Sm2O3 | 99.5–99.995 | 2.1 кг | 82.8 |

| Eu2O3 | 99.99 | 0.66 кг | 82.8 |

| Gd2O3 | 99.5–99.999 | 2.05 кг | 81.9 |

| Tb2O3 | 99.5–99.995 | 0.16 кг | 80.6 |

| Dy2O3 | 99.98 | 1.25 кг | 82.8 |

| Ho2O3 | 99.5–99.995 | 0.16 кг | 82.5 |

| Er2O3 | 99.5–99.995 | 0.33 кг | 82.5 |

| Tm2O3 | 99.5–99.998 | 0.083 кг | 83.3 |

| Yb2O3 | 99.5–99.998 | 0.33 кг | 82.9 |

| Lu2O3 | 99.5–99.998 | 0.080 кг | 80.1 |

| Y2O3 | 99.95–99.99 | 20.5 кг | 77.9 |

| ФН658 | 60 | 66 кг | 85.0 |

| Sc2O3, ТУ 95-148-77 | 99.9 | 0.57 кг | 82.0 |

| Тринатрий фосфат, Na3PO4⋅12H2O, ГОСТ 20176-77 | Не менее 95%; оксид ванадия не более 0.005% |

0.77 т | 85.0 |

| Al(OH)3 марка Г-00 | Класса +45–125 мкм 80–85% | 0.22 т | 85.0 |

| ТiО2 | 5–7% Al | 28 кг | 88 |

1) стабильное обеспечение на многие десятки лет отечественных высокотехнологичных предприятий стратегическим сырьем – ниобием, скандием и редкоземельными металлами, включая дефицитные и дорогостоящие тяжелые РЗЭ (Nd, Eu, Dy и др.), независимо от импорта и волатильности мировой конъюнктуры, что обеспечит объявленный Президентом РФ курс на стремительное развитие в стране технологий “чистой” энергетики;

2) создание непрерывной технологической цепочки полного цикла: “добыча Nb–TR руд–переработка–выпуск концентратов–разделение РЗМ–получение чистых металлов и продукции, содержащей TR”, опираясь только на отечественную сырьевую базу;

3) интеграция России в мировой рынок РЗМ с конкурентоспособной продукцией.

Попигайское месторождение представляет собой гигантский метеоритный кратер на севере Красноярского края на границе с Якутией. Его диаметр около 100 км, сформировался 35.7 миллиона лет назад в результате падения космического тела диаметром около 6 км (Масайтис и др., 1972, 1998). В момент удара породы-мишени – архейские гнейсы хапчанской серии – были переплавлены, а часть хорошо окристаллизованного графита, содержавшегося в них, в момент удара перешла в смесь двух высокобарических углеродных фаз – кубической (алмаз) и гексагональной (лонсдейлит), которые образуют природный нанополикристаллический агрегат с размером кристаллитов в десятки–первые сотни нанометров (Yelisseev et al., 2015, 2018; Ohfuji et al., 2016). Благодаря высокобарическому генезису и углеродному составу этот минерал с момента его открытия в 1971 г. (Масайтис и др., 1972) был назван импактным алмазом, и как алмаз фигурирует во всех документах, в частности в отчете SPG. Однако реально это не алмаз, этот минерал имеет иной генезис (мартенситный переход графита в высокобарические фазы в результате шокового метаморфизма), иной фазовый состав (композит кубической и гексагональной фаз), иную структуру (нанополикристаллический агрегат).

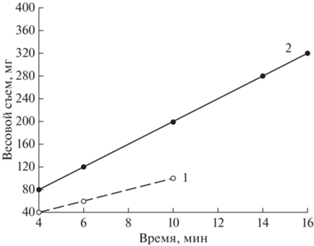

Попигайский метеоритный кратер – единственное в мире месторождение нового вида минерального сырья. Благодаря полифазности и особенностям структуры (нанополиструктурированный алмаз-лонсдейлитовый агрегат) этот материал обладает уникальными технологическими характеристиками, существенно превосходящими таковые для природных и синтетических алмазов. В частности, как показали результаты проведенных нами в кооперации с коллегами из НАН Беларуси исследований, импактные алмазы обладают в 2–2.5 раза более высокой абразивной способностью и в 2.5–4 раза – более высокой износостойкостью, на 200–250оС более высокой термостойкостью и в 5–9 раз большей удельной поверхностью (Витязь и др., 2020; Сенють и др., 2021). Набор этих характеристик открывает для импактных алмазов новые возможности применения в широком диапазоне технологий – от использования в буровом, режущем и шлифовальном инструменте до машиностроения, авиационной, космической, электронной, оптической и иных видов высокотехнологичной промышленности (фиг. 2, табл. 4). Освоение данного сырья, помимо прочего, направлено на импортозамещение и одновременно экспортоориентировано благодаря очень большим запасам Попигайского месторождения и практически неисчерпаемым прогнозным ресурсам месторождения, превышающим 1.2 триллиона карат.

Фиг. 2.

График времени работы и весового съема материала с обрабатываемой пластины кремния композиционными порошками на основе синтетических алмазов (линия 1) и импактных алмазов (линия 2).

Таблица 4.

Сравнительные характеристики абразивной способности и абразивной устойчивости композиционных порошков на основе импактных и синтетических алмазов

| Характеристика композиционного порошка | Обрабатываемый материал | Удельный съем материала, мг/мин | Стойкость, мин | |

|---|---|---|---|---|

| Fe-Ti/имп. алм. | 5/50 мкм | Кремний | 35.4 | >30 |

| Fe-Ti/АСМ | 5/50 мкм | Кремний | 17.8 | 14 |

Необходимость организации опережающего полномасштабного научно-методического и технологического сопровождения работ по вовлечению этого уникального объекта в промышленное освоение обусловлена следующими причинами:

– новый вид сырья обладает исключительными технологическими свойствами, превосходящими характеристики синтетических алмазов, но требуется проведение соответствующих работ по масштабному внедрению этого материала в современные технологии;

– этот вид сырья не представлен на рынке, поэтому нет обоснованной рыночной цены, нет объективных оценок спроса, поэтому необходимы экономические исследования, сюда же входят вопросы энергоснабжения, логистики, социальные вопросы;

– разработанная ранее (в 80-е гг. прошлого века) технология обогащения коренных руд устарела и диктует необходимость ее обновления с учетом современных требований экологической безопасности, без чего невозможно начинать освоение месторождения.

Решение этих вопросов позволит в кратчайшие сроки получить неисчерпаемый источник нового вида сырья при производстве конструкционных и функциональных композиционных материалов нового поколения.

Запасы импактных алмазов в Попигайском кратере практически неисчерпаемы: только на двух мелких его фрагментах, на которых проведена разведка, они составляют более 270 миллиардов каратов, что более чем в 50 раз превышает все известные запасы обычных алмазов в мире. Но основная часть территории кратера не опоискована, и есть большая вероятность обнаружения более высоких содержаний этого сырья и широкие возможности дальнейшего наращивания его запасов (Вишневский и др., 1997).

Учитывая: а) уникальные технологические характеристики импактных алмазов; б) их практически неисчерпаемые запасы; в) сосредоточенность на локальной территории, разработка Попигайского месторождения является реальной альтернативой китайским синтетическим алмазам. Более того, на сегодняшний день это лучший абразивный материал для применения в широком диапазоне современных технологий, которые уже не удовлетворяют характеристики синтетических алмазов. Разработка Попигайского месторождения возможна на длительную перспективу на месте добычи вахтовым методом. Технология обогащения достаточно компактна и предусматривает дробление породы (тагамита) и извлечение полезного компонента гравитационными методами, поскольку велика разница в его плотности (3.5 г/см3) и вмещающей породы (около 2.7 г/см3). Месторождение импактных алмазов Попигайского кратера – единственное в мире, и Россия может и должна воспользоваться этим монопольным положением.

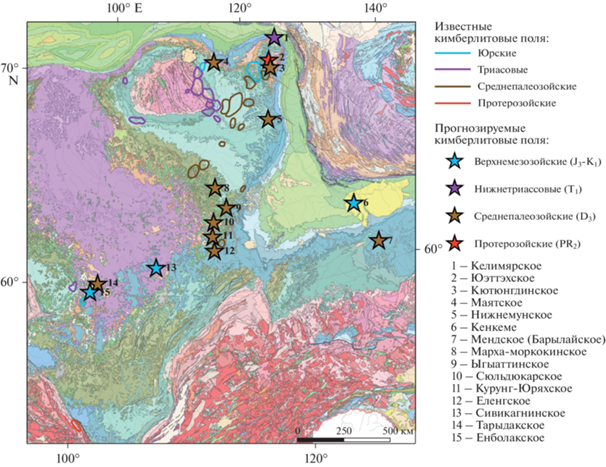

Основные перспективы коренной алмазоносности Сибирской платформы, включая ее арктические территории, связываются с кимберлитами среднепалеозойского возраста. В период с 70-х гг. прошлого столетия до текущего десятилетия специалисты ИГиГ СО АН СССР, а с 1992 – ИГМ СО РАН проводили комплексные исследования распределения индикаторных минералов мантийного происхождения в разновозрастных кимберлитах и промежуточных осадочных коллекторах Сибирской платформы (Pokhilenko et al., 1999; Афанасьев и др., 2010, 2011а, 2011б, 2013; Добрецов, Похиленко, 2010; Afanasiev, Pokhilenko, 2022; Pokhilenko et al., 2022). Было показано, что промышленные уровни алмазоносности имеют кимберлиты среднепалеозойского возраста, что связывалось с масштабным воздействием сублитосферных базитовых расплавов Сибирского суперплюма на границе пермского и триасового периодов на корневые части литосферной мантии и уничтожением содержащихся в них алмазов (Pokhilenko et al., 1999, 2022). Анализ полученных результатов полевых и лабораторных исследований показал, что наиболее надежную информацию о возрасте и потенциальной алмазоносности прогнозируемых кимберлитов несут содержащиеся в них Cr-пиропы. С учетом этого обстоятельства был проведен анализ распределения этих минералов в разновозрастных промежуточных коллекторах Сибирской платформы, и по его результатам были выделены участки с четкими признаками присутствия новых полей алмазоносных кимберлитов среднепалеозойского возраста (фиг. 3).

Фиг. 3.

Схема расположения участков, перспективных на выявление новых кимберлитовых полей в пределах Сибирской платформы. К перспективным на выявление кимберлитов с промышленной алмазоносностью относятся участки 2–5, 7–12, 14.

Для выявления прогнозируемых на Сибирской платформе, в первую очередь в пределах ее арктических и субарктических регионов, богатых алмазами кимберлитов среднепалеозойского возраста необходимо применение более эффективных методик прогнозирования и поисков алмазов, адаптированных к существенно более сложным геологическим условиям новых перспективных территорий. Это обуславливает острую необходимость скорейшей консолидации усилий и компетенций всех ведомств и организаций для целей срочного выявления новых крупных коренных месторождений алмазов. Для решения этой задачи весьма полезным будет привлечение специалистов и компетенций Российской академии наук, и в первую очередь ее Сибирского отделения, имеющих успешный опыт проведения таких работ как в России, включая арктические регионы Сибирской и Восточно-Европейской платформ, так и в зарубежных странах. Поскольку со времени начала поисковых работ на алмазы до начала промышленной эксплуатации выявленных месторождений проходит, как правило, не менее 12–15 лет, активные совместные работы необходимо начинать немедленно.

С учетом существенного осложнения ситуации с сырьевой базой отечественной алмазодобывающей промышленности, начиная уже с 2030 г. по причине последовательного исчерпания экономически качественных балансовых запасов необходима постановка опережающих работ по выявлению новых объектов с алмазным сырьем в пределах Сибирской платформы, в том числе и в ее арктических регионах (фиг. 3). В частности, в верховьях правых притоков реки Анабар в районе Уджинского поднятия, а также на территориях западного и южного обрамления Кютюнгдинского прогиба установлены прямые признаки присутствия новых полей кимберлитов среднепалеозойского возраста, содержащих высокопродуктивные тела. Для их выявления необходимо проведение тематических работ прогнозно-поискового характера с использованием научно-методического и экспертного сопровождения специалистов институтов Сибирского отделения РАН.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

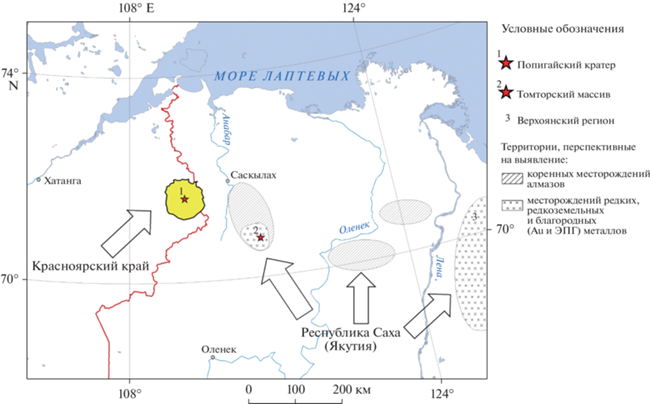

В двух документах по Арктической зоне РФ: “Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года” и “Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2035 года”, утвержденных Указами Президента РФ 5 марта и 26 октября 2020 соответственно, особое внимание уделяется необходимости развития сырьевой базы добывающей промышленности Арктики. В частности, в Разделе 5 первого документа отмечено: “Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются: 〈…〉 пункт 5 г) развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста Российской Федерации”. Во втором документе указывается на необходимость освоения Попигайского месторождения импактных алмазов в Арктической зоне Красноярского края, Томторского месторождения редких и редкоземельных металлов, а также развития сырьевой базы алмазов в арктических районах Республики Саха (Якутия), благородных металлов – в арктических районах Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского АО. На текущий период имеются серьезные предпосылки создания уникальной в мировом масштабе сырьевой базы добывающей промышленности редких и редкоземельных металлов, уникального по технологическим характеристикам абразивного алмаз-лонсдейлитового сырья, выявления нового крупного района алмазоносных кимберлитов на севере Сибирской платформы, а также значительного наращивания МСБ благородных металлов в Арктической зоне Восточной Сибири (Крюков и др.,2016; Похиленко и др., 2016) (фиг. 4).

Фиг. 4.

Схема расположения месторождений редких и редкоземельных металлов, импактных алмазов и участков, перспективных на выявление месторождений ювелирных алмазов и благородных металлов на территории Лено-Хатангского междуречья Арктической зоны Сибири.

Наиболее подготовленным к получению конечного продукта – востребованных промышленностью и рынком соединений лития – является вариант переработки Li-содержащих рассолов Ангаро-Ленского бассейна. В связи с ожидаемым стремительным ростом потребления лития в мире (по данным Международного Энергетического Агентства в 42 раза к 2040 г., если взять за единицу потребление лития в 2020 г. (Доклад IEA, декабрь 2021)), острым ростом дефицита лития на мировом рынке начиная с 2024 г., резким ростом цен на литий (более чем в 6 раз последние пять лет) представляется перспективным диверсифицировать варианты производства лития. Для этого необходимо включить в разрабатываемую программу освоение наиболее перспективных с экономической точки зрения рудных и техногенных месторождений этого металла.

Для ускоренной реализации задач по развитию производства лития в Сибири и России в целом следует в максимально короткие сроки привлечь и обеспечить (материально и инструментально) сохранившиеся остатки высококвалифицированных специалистов из профильных институтов СО РАН (геологов, химиков-технологов, экономистов) для создания реально реализуемой программы работ по данному направлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимальным вариантом решения обсуждаемых в настоящей статье проблем явилось бы создание государственной программы по развитию системы стратегических геологических исследований, нацеленной на наращивание банка “поисковых заделов” по наиболее важным для развития современных технологий и экономики страны в целом стратегических видов полезных ископаемых с активным участием в этой программе профильных академических институтов Минобрнауки РФ. К задачам, решаемым профильными академическими институтами в рамках такой программы, относились бы: 1) участие в выборе и ранжировании территорий для последующего проведения на них прогнозно-оценочных работ; 2) научное, экспертное и аналитическое сопровождение прогнозно-оценочных работ, нацеленных на наращивание государственного банка надежных и привлекательных для недропользователей “поисковых заделов”; 3) участие в разработке новых и совершенствование имеющихся технологий переработки сложных типов природных и техногенных руд.

Для обеспечения условий решения этих задач необходимо воссоздать в стадийности всего процесса геологического изучения недр стадию тематических прогнозных (ревизионных) и прогнозно-минерагенических работ, нацеленных на объективное и надежное выделение объектов для проведения дальнейших поисковых работ. Работы, входящие в эту стадию, не требуют больших затрат времени и средств, однако именно такие работы многократно снижают риски неудач дорогостоящих и длительных поисковых работ.

Для участия профильных академических институтов в научном, экспертном и технологическом обеспечении тематических, прогнозных, прогнозно-минерагенических работ, а также работ по созданию новых и совершенствованию имеющихся необходимо предусмотреть выделение соответствующих бюджетных средств, достаточных для обеспечения этих работ.

Список литературы

Афанасьев В.П., Агашев А.М., Похиленко Н.П. Основные черты истории и условий формирования ореолов индикаторных минералов кимберлитов Сибирской платформы // Геология рудн. месторождений. 2013. Т. 55. № 4. С. 295–304.

Афанасьев В.П., Лобанов С.С., Похиленко Н.П., Коптиль В.И., Митюхин С.И., Герасимчук А.В., Помазанский Б.С., Горев Н.И. Полигенез алмазов Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2011а. Т. 52. № 3. С. 335–353.

Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Лобанов С.С. // Россыпная алмазоносность Сибирской платформы: возрастные уровни и возможные источники питания // Геология рудн. Месторождений. 2011б. Ч. 53. № 6. С. 538–542.

Бежанова М.П., Стругова Л.И. Ресурсы, запасы, добыча, потребление и цены важнейших полезных ископаемых мира (на начало 2014 г.) // Москва, Изд. ОАО “ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ”, 2015. 160 с.

Бортников Н.С., Гамянин Г.Н., Викентьева О.В., Прокофьев В.Ю., Прокопьев А.В. Золото-сурьмяные месторождения Сарылах и Сентачан (Саха-Якутия): пример совмещения мезотермальных золото-кварцевых и эпитермальных антимонитовых руд. // Геология рудн. месторождений. 2010. Т. 52. № 5. С. 381–417.

Витязь П.А., Сенють В.Т., Жорник В.И., Валькович И.В., Ковалева С.А., Мосунов Е.И., Афанасьев В.П. Синтез нанокомпозита на основе импактных алмазов и карбида кремния в условиях высоких давлений и температур // Механика машин, механизмов и материалов. 2020. № 4 (53). С. 44–51.

Вишневский С.А., Афанасьев В.П., Аргунов К.П., Пальчик Н.А. Импактные алмазы – их особенности, происхождение и значение. Новосибирск: СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. 53 с. (рус.-англ.).

Владимиров А.Г., Ляхов Н.З., Загорский В.Е., Макагон В.М, Кузнецова Л.Г., Смирнов С.З., Исупов В.П., Белозеров И.М, Уваров А.Н., Гусев Г.С., Юсупов Т.С., Анникова И.Ю., Бескин С.М., Шокальский С.П., Михеев Е.И., Котлер П.Д., Мороз Е.Н., О.А. Гаврюшкина. Литиевые месторождения сподуменовых пегматитов Cибири // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. № 1. С. 3–20.

Владимиров А.Г., Ляхов Н.З., Исупов В.П., Загорский В.Е., Гусев Г.С. Литиевые месторождения сподуменовых пегматитов Cибири и инновационные технологии в электрохимической энергетике// Разведка и охрана недр. 2011. № 6. С. 13–19.

Владимиров А.Г., Загорский В.Е., Шварцев С.Л., Исупов В.П., Смирнов С.З., Алексеев С.В., Алексеева Л.П., Волкова Н.И., Гертнер И.Ф., Макагон В.М., Кузнецова Л.Г., Анникова И.Ю., Колпакова М.Н., Михеев Е.И., Котлер П.Д., Гаврюшкина О.А. Геохимические тенденции концентрирования лития в земной коре и на ее дневной поверхности // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. № 3. С. 59–62.

Гусев Г.С., Гущин А.В., Межеловский Н.В. и др. Два типа редкометального оруденения на территории России: геодинамические модели формирования // Разведка и охрана недр. 2012. № 2. С. 38–43.

Добрецов Н.Л., Похиленко Н.П. Минеральные ресурсы Российской Арктики и проблемы их освоения в современных условиях // Геология и геофизика. 2010. 51. № 1. С. 126–141.

Емельянов Е.Л., Макагон В.М., Перфильев В.В., Шмакин Б.М. Геолого-экономическая характеристика Восточно-Саянской редкометалльной провинции // Стратегия использования и развития минерально-сырьевой базы редких металлов России в ХХI веке: Матер. междунар. симп. М.: Изд. ВИМС МПР. 1998. С. 59–61.

Загорский В.Е., Владимиров А.Г., Макагон В.М., Кузнецова Л.Г., Смирнов С.З., Дьячков Б.А., Анникова И.Ю., Шокальский С.П., Уваров А.Н. Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 2. С. 303–322.

Загорский В.Е., Кузнецова Л.Г. Геохимия сподуменовых пегматитов и щелочно-редкометалльных метасоматитов // Новосибирск: Наука, 1990. 140 с.

Игнатов П.А., Еременко Р.У., Толстов А.В., Овчинников И.М. Перспективы выявления месторождений скандия в Якутской алмазоносной провинции // Горный журнал. 2022. № 7. С. 17–21.

Коноплев А.Д., Толстов А.В., Васильев А.Т., Нечелюстов Г.Н., Кузьмин В.И., Скляднева В.М., Дубинчук В.Т., Коноплева Е.В., Сидоренко Г.А. Особенности локализации редкометального оруденения на месторождении Томтор // Редкометально-урановое рудообразование в осадочных породах. Сборник научных трудов. Москва, 1995. С. 223–241.

Кравченко С.М., Беляков А.Ю., Кубышев А.И., Толстов А.В. Скандиево-редкоземельно-иттриево-ниобиевые руды – новый тип редкометалльного сырья // Геология рудн. месторождений. 1990. Т. 32. № 1. С. 105–109.

Крюков В.А., Толстов А.В., Афанасьев В.П., Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В. Обеспечение Российской промышленности высокотехнологичной сырьевой продукцией на основе гигантских месторождений Арктики – Томторского ниобий-редкоземельного и Попигайского сверхтвердого абразивного материала // Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения, 2016. С. 204–206.

Кузнецова Л.Г., Прокофьев В.Ю. Петрогенез аномально богатых литием сподуменовых аплитов месторождения Тастыг (Сангиленское нагорье, Республика Тыва) // Докл. РАН. 2009. Т. 428. № 6. С. 786–791.

Кузнецова Л.Г., Шокальский С.П. Месторождения лития в редкометалльных пегматитах Республики Тыва // Литий России: минерально-сырьевые ресурсы, инновационные технологии, экологическая безопасность: Матер. Всеросс. научно-практ. совещ. с междунар. участием. Новосибирск, 24–26 мая 2011 г. Издательство СО РАН, 2011. С. 65–70.

Лапин А.В., Толстов А.В. Окислительный и восстановительный этапы формирования зоны гипергенеза карбонатитов и их рудоносность // Геология рудн. месторождений. 1991. Т. 33. № 4. С. 81–91.

Макагон В.М. Литиевые месторождения в редкометалльных пегматитах Восточно-Саянского пояса // Литий России: минерально-сырьевые ресурсы, инновационные технологии, экологическая безопасность: Матер. Всеросс. научно-практ. совещ. с междунар. участием. Новосибирск, 24–26 мая, 2011г. Издательство СО РАН, 2011. С. 77–81.

Макагон В.М., Лепин В.С., Брандт С.Б. Рубидий-стронциевое датирование редкометалльных пегматитов Вишняковского месторождения (Восточный Саян) // Геология и геофизика. 2000. Т. 41. № 12. С. 1783–1789.

Масайтис В.Л., Гневушев М.А., Футергендлер С.И. Алмазы в импактитах Попигайского метеоритного кратера // Зап. ВМО. 1972. Ч. 101. В.1. С. 108–112.

Масайтис В.Л., Мащак М.С., Райхлин А.И., Селивановская Т.В., Шафрановский Г.И. Алмазоносные импактиты Попигайской астроблемы // Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 1998. 179 с.

Никифорова З.С., Толстов А.В. Золотоносные россыпеобразующие формации востока Сибирской платформы: происхождение и перспективы // Геология рудн. месторождений. 2022. Т. 64. № 2. С. 165–190.

Похиленко Н.П., Афанасьев В.П., Агашев А.М., Мальковец В.Г. Перспективы выявления новых коренных месторождений алмазов на севере Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. Якутск, Издательский дом СВФУ, 2015. С. 376–379.

Похиленко Н.П., Афанасьев В.П., Толстов А.В., Ягольницер М.А. Импактные алмазы – новый вид высокотехнологичного сырья // ЭКО. 2012. № 12 (462). С. 5–11.

Похиленко Н.П., Крюков В.А., Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Создание сильной редкоземельной промышленности: без госкорпораций не осилить // ЭКО. 2016а. № 8 (506). С. 25–36.

Похиленко Н.П., Крюков В.А., Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Томтор как приоритетный инвестиционный проект обеспечения России собственным источником редкоземельных элементов // ЭКО. 2014. № 2 (476). С. 22–35.

Похиленко Н.П., Толстов А.В. Перспективы освоения Томторского месторождения комплексных ниобий-редкоземельных руд // ЭКО – Всероссийский экономический журнал. 2012. № 11. С. 17–27.

Похиленко Н.П., Толстов А.В., Афанасьев В.П., Самсонов Н.Ю. Новые механизмы государственного управления минерально-сырьевой базой стратегических полезных ископаемых Арктической зоны Сибири и Дальнего востока // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2016б. № 5. С. 60–63.

Сенють В.Т., Витязь П.А., Жорник В.И., Валькович И.В., Афанасьев В.П. Изучение влияния состава композитов на основе спеченного импактного алмаза на их износостойкость при обработке карбида кремния // Механика машин, механизмов и материалов. 2021. № 4 (57). С. 63–70.

Толстов А.В. Главные рудные формации Севера Сибирской платформы. М. ИМГРЭ, 2006. 212 с.

Толстов А.В., Гунин А.П. Комплексная оценка Томторского месторождения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2001. № 11. С. 144–160.

Толстов А.В., Похиленко Н.П., Лапин А.В., Крюков В.А., Самсонов Н.Ю. Инвестиционная привлекательность Томторского месторождения и перспективы ее повышения // Разведка и охрана недр. 2014. № 9. С. 25–30.

Толстов А.В., Похиленко Н.П., Самсонов Н.Ю. Новые возможности получения редкоземельных элементов из единого арктического сырьевого источника // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Химия. 2017. Т. 10. № 1. С. 125–138.

Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Томтор: геология, технологии, экономика // ЭКО. 2014. № 2 (476). С. 36–44.

Afanasiev V.P., Pokhilenko N.P. Approaches to the diamond potential of the Siberian Craton: a new paradigm // Ore Geol. Rev. 2022. V. 147. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104980

Ohfuji H., Irifune T., Litasov K.D., Yamashita T., Isobe F., Afanasiev V.P., Pokhilenko N.P. Natural occurrence of pure nano-polycrystalline diamond from impact crater // Scientific Reports. 2015. V.5. Art.14702.

Pokhilenko N.P., Sobolev N.V., Kuligin S.S., Shimizu N. Peculiarities of distribution of pyroxenite paragenesis garnets in Yakutian kimberlites and some aspects of evolution of the Siberian craton lithospheric mantle // Proc. 7th Intern. Kimberlite Conf. Cape Town, Red Roof Design. 1999. V. 2. P. 790–707.

Pokhilenko N.P., Afanasiev V.P., Agashev A.M., Pokhilenko L.N., Tychkov N.S. Lithospheric mantle composition and structure variations under the Siberian Platform kimberlite fields of different ages // Geodynamics & Tectonophysics. 2022. 13 (4). 0666.

Yelisseev A., Khrenov A, Afanasiev V., Pustovarov V., Gromilov S., Panchenko A., Pokhilenko N., Litasov K. Luminescence of natural nanomaterial: Impact duiamonds from the Popigai crater // Diamond and Related Materials. 58. 2015. P. 69–77.

Yelisseyev A.P., Afanasyev V.P, Gromilov S.A. Yakutites from the Popigai meteorite crater // Diamond and Related Materials. 2018. V. 89. P. 10–17.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Геология рудных месторождений