Известия РАН. Серия географическая, 2023, T. 87, № 4, стр. 463-478

Подходы к реализации экосистемных климатических проектов в России

А. А. Романовская *

Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля

Москва, Россия

* E-mail: an_roman@igce.ru

Поступила в редакцию 05.11.2022

После доработки 18.02.2023

Принята к публикации 24.04.2023

- EDN: BIJJQJ

- DOI: 10.31857/S2587556623040118

Аннотация

В России разрабатывается национальная правовая и нормативная база реализации Парижского соглашения. В российских стратегических документах наблюдается несогласованность мер и количественных показателей по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, вопросы вызывает и основная ставка на лесные и иные экосистемы через реализацию климатических проектов. Задачей настоящей работы является определение цели и места климатических проектов в рамках национальной низкоуглеродной политики, а также анализ возможностей и ограничений их выполнения в России. Основными критериями климатических проектов являются принцип дополнительности, консервативность определения базовой линии, минимизация рисков (утечки, непостоянства, прекращения финансирования проекта, реверсии). Экосистемные проекты являются высокорискованными по сравнению с проектами в индустриальных секторах экономики, в то время как климатическая составляющая проектной деятельности возникает только при долговременном сохранении результата. Целью климатических проектов в России должна являться отработка технологий по митигации на основе методов устойчивого управления природными экосистемами: результаты должны характеризоваться множественными выгодами в области экосистемных услуг территории, биоразнообразия и адаптации к изменениям климата, что повышает их привлекательность при реализации политики устойчивого развития компаний и государства. Учитывая дополнительный характер, проекты не смогут обеспечить существенный количественный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, но могут предоставить инструмент для достижения этих целей. На начальном этапе формирования российского углеродного рынка необходимо допустить к реализации только надежные и прозрачные проекты (лесовосстановление и лесоразведение смешанными культурами; улучшенное лесопользование управляемых лесов; управление ранее неуправляемыми лесами; восстановление водно-болотных угодий/травянистых экосистем; сохранение почвенного углерода сельскохозяйственных угодий; внесение в почвы биоугля). Такие проекты, как сохранение лесов от рубки и создание плантаций монокультур, требуют разработки отдельной нормативной базы для предупреждения фальсификаций и минимизации угрозы местным природным экосистемам.

ВВЕДЕНИЕ

С 1 января 2021 г. началось осуществление Парижского соглашения по климату во всех ратифицировавших его странах мира (186 стран и ЕС). Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1228 Российская Федерация также является Стороной этого соглашения. Соответственно развивается и нормативно-правовая основа его реализации в нашей стране.

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. № 666 (далее – Указ) принята национальная цель по сокращению выбросов парниковых газов, которая предусматривает “к 2030 г. сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 г. с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации”.

Значительным шагом в обеспечение исполнения данного Указа стало Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р с утверждением Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. (далее – Стратегия). При этом следует отметить, что цель на 2030 г., задекларированная в этой Стратегии, существенно отличается от принятых количественных обязательств в Указе и представленных в качестве Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) Российской Федерации в рамках Парижского соглашения. Так, к 2030 г. согласно интенсивному сценарию, принятому за базовый, в Стратегии предусматривается более амбициозное сокращение выбросов парниковых газов до 54% от уровня 1990 г. (105% от уровня 2019 г.) – т.е. фактически предлагается стабилизация текущего уровня выбросов парниковых газов: в 2020 г. совокупные антропогенные выбросы парниковых газов в Российской Федерации составили 48% от уровня 1990 г. с учетом вклада поглощения в секторе землепользование, изменения в землепользовании и лесноe хозяйствo (ЗИЗЛХ) (Национальный …, 2022).

В российских нормативных документах отличаются не только общие цели сокращения выбросов парниковых газов, но также встречаются противоречивые целевые показатели по вкладу лесных экосистем или всего сектора ЗИЗЛХ в объем нетто-выбросов11 парниковых газов на 2030 и 2050 гг. Так, Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. предусматривает достижение нетто-поглощения в управляемых лесах России в 1100 млн т СО2-экв. к 2024 г. и 2500 млн т к 2030 г. при современном уровне в 622 млн т СО2-экв. (на 2020 г.) (Национальный …, 2022). Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г. на эти годы устанавливает целевые показатели в 610 и 620 млн т СО2-экв., соответственно.

По сектору ЗИЗЛХ Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. предполагает достижение целевого показателя к 2030 г. в 535 млн т СО2-экв., сохранение этого уровня до 2050 г. по инерционному сценарию и рост до 539 млн т СО2-экв. к 2030 и до 1200 млн т в 2050 г. – по интенсивному. Паспорт федерального проекта “Политика низкоуглеродного развития” в качестве количественных показателей для сектора ЗИЗЛХ включает 110% от уровня 2019 г. к 2024 и сохранение этой величины до 2030 г. При этом уровень нетто-поглощения в секторе ЗИЗЛХ в 2020 г. уже составил 569 млн т СО2-экв. по сравнению с величиной в 559 млн т в 2019 г. (Национальный …, 2022).

Необходимость учета потенциала сектора ЗИЗЛХ и особенно лесных экосистем в митигации22 климата и выполнении целей Парижского соглашения отмечается многими исследователями (Ваганов и др., 2021; Лескинен и др., 2020; Griscom et al., 2019; IPCC, 2018, 2022а, б). Возможности увеличения поглощения и сохранения углерода в российских лесах включены в проект плана реализации Стратегии. Хотя его разработка еще продолжается, в научных и экспертных кругах уже разворачивается дискуссия об обоснованности основной ставки в сокращении нетто-выбросов парниковых газов на сектор ЗИЗЛХ и лесные экосистемы (Шварц, Птичников, 2022). Достижение цели в 1.2 млрд т СО2-экв. по сектору ЗИЗЛХ на середину века теоретически возможно (Romanovskaya et al., 2020), однако потребует существенной перестройки системы управления лесами, включая системы раннего обнаружения и эффективного тушения пожаров, а также управления пахотными и пастбищными угодьями. Однако до настоящего времени обсуждение требуемых изменений в системах отраслевого управления лесным и сельским хозяйством происходит только на экспертном уровне, вместо этого акцент в проекте плана реализации Стратегии делается на добровольном выполнении бизнес-компаниями климатических проектов на основе лесных и иных природных экосистем, реализация которых установлена в рамках федерального закона от 02.07.2021 г. № 296 “Об ограничении выбросов парниковых газов” и соответствующими подзаконными актами.

Очевидна необходимость выработки согласованных мер и гармонизации направлений по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в нашей стране, определения единых значений планируемых показателей по поглощающей способности лесов и управляемых экосистем и выработки конкретных мероприятий по их достижению в рамках реализации целей Парижского соглашения, Стратегии и 296-ФЗ.

Задачами настоящей работы являются определение целей и места климатических проектов в рамках реализации национальных политики и мер по сокращению выбросов парниковых газов, а также анализ возможностей и ограничений выполнения отдельных видов климатических проектов на основе экосистем в России.

КРИТЕРИИ И ЦЕЛИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Наиболее существенным критерием, используемым для подтверждения климатической деятельности в качестве проектной, является принцип дополнительности. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11 мая 2022 г. № 248 в качестве одного из критериев климатических проектов вводится следующий: “сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов и (или) увеличение их поглощения в течение срока реализации проекта не является результатом влияния факторов, не связанных с мероприятиями проекта; мероприятия проекта осуществляются в дополнение к мероприятиям, направленным на выполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований, действующих по состоянию на начало реализации проекта”, который и является определением дополнительности в российском правовом поле. Однако в рамках международных углеродных стандартов интерпретация принципа дополнительности значительно шире. Проектная деятельность должна быть дополнительной к существующему законодательству, нормативным и регулирующим актам, предусмотренному финансированию и утвержденным планам развития, принимая во внимание возможные барьеры для осуществления этой деятельности. Говоря простыми словами, сокращение выбросов и/или увеличение поглощения будут являться дополнительными, если бы они не случились без выполнения климатического проекта.

Понятно, что компенсация выбросов парниковых газов углеродными единицами от недополнительной деятельности может привести к росту общих выбросов в глобальном масштабе, а не их сокращению. Поэтому определение дополнительности проектов является одним из самых чувствительных и сложных вопросов при валидации проектов. При этом используются разные методы и подходы – от демонстрации, что вид деятельности не входит в требуемые по законодательству или не относится к общепринятой практике, до использования инвестиционного анализа (анализ финансовой привлекательности) и “барьерного анализа”, при котором изучается вероятность реализации альтернативных проекту действий. К сожалению, любые стандартизированные подходы к определению дополнительности в различных видах проектов могут привести к ошибочным выводам: в российских реалиях (как и во многих других странах) спорным остается вопрос о реализации проектов в случае их соответствия нормативным требованиям, но в условиях, когда эти требования систематически не выполняются ввиду нехватки финансирования. В таком случае, проекты по сокращению выбросов/увеличению поглощения могут быть не признаны дополнительными по формальному признаку. Вместе с тем, допуск таких климатических проектов к реализации может стимулировать повсеместную замену бюджетного финансирования комплекса обязательных мероприятий лесохозяйственных практик на частные инвестиции, но не приводить при этом к дополнительному сокращению выбросов или увеличению поглощения по сравнению с тем, что должно было бы быть на данной территории без реализации проекта. Учитывая, что второй вариант является наиболее вероятным для широкого распространения в России, правильной стратегией, по мнению автора, особенно на начальном этапе формирования российского углеродного рынка, является валидация только однозначно дополнительных проектов.

Верная интерпретация принципа дополнительности основывается на определении места проектной деятельности в рамках политики и мер по митигации изменения климата: поддержка новых технологий, мероприятий и действий, приводящих к сокращению выбросов или увеличению поглощения парниковых газов, которые пока не являются экономически эффективными и распространенными. На начальном этапе таким действиям необходима финансовая поддержка, обеспечение которой происходит за счет реализации углеродных единиц. Постепенно по мере развития и усовершенствования, в том числе удешевления технологий, такие мероприятия встраиваются в сценарий “бизнес как обычно” и перестают соответствовать принципу дополнительности. Например, так произошло с возобновляемыми источниками энергии на территории европейских стран, развитие которых перестало приниматься в качестве проектной деятельности в рамках некоторых углеродных стандартов.

Вторым важным критерием климатических проектов является корректное определение базовой линии: уровень нетто-выбросов парниковых газов при реализации сценария без дополнительной проектной деятельности. Достигнутые в результате проекта сокращения выбросов и/или увеличения поглощения представляют собой разницу между базовой линией и фактическим уровнем нетто-выбросов парниковых газов (в тоннах СО2-экв.). После верификации этих величин независимым органом по валидации и верификации парниковых газов и обязательных отчислений единиц сокращений выбросов, в том числе, на компенсацию утечек и риска непостоянства, они равны выписанным углеродным единицам.

Таким образом, установленный уровень базовой линии напрямую связан с финансовой выгодой и вкладом проекта в общее сокращение выбросов парниковых газов. Этот уровень должен быть консервативным: для проектов по сокращению выбросов парниковых газов он не должен быть завышен, а для проектов по увеличению поглощения – занижен. Правила установления базовой линии используются также для повышения амбициозности климатических проектов. Так, в рамках Парижского соглашения (решение 3/СМА.3) предусматриваются жесткие ограничения для базовых линий, которые должны “быть установленными на более низком уровне, чем при сценарии, не предусматривающем принятия мер” на основе:

1) НДТ – наилучших доступных технологий, которые представляют собой экономически обоснованный и экологически безопасный курс действий, сообразно обстоятельствам;

2) “бенчмарка” – амбициозного эталонного подхода, при котором исходные условия устанавливаются как минимум на среднем уровне выбросов наиболее эффективных сопоставимых видов деятельности, обеспечивающих аналогичные результаты и услуги в определенной сфере при аналогичных социальных, экономических, экологических и технологических условиях;

3) подхода, основанного на существующих нынешних выбросах или выбросах в прошлые периоды, скорректированных в сторону уменьшения для обеспечения согласованности с требованием быть установленными на более низком уровне, чем при сценарии, не предусматривающем принятия мер.

Соответственно, Парижское соглашение не предусматривает оценку прогнозных выбросов при сценарии “бизнес как обычно”, которые часто используются в добровольных углеродных стандартах, а также требует искусственного занижения базового уровня нетто-выбросов и, следовательно, искусственного сокращения объема выписанных углеродных единиц с целью усиления амбициозности климатических действий. Для формирующегося российского углеродного рынка это условие следует рассматривать как чрезмерно строгое, которое может снизить заинтересованность компаний в реализации добровольных климатических проектов. Поэтому временно, на 3–5 ближайших лет, в России следует позволить также определять базовую линию на основе консервативной оценки прогнозных объемов выбросов и поглощений парниковых газов на территории проекта без учета проектного сценария, хотя такие проекты, по всей видимости, и не будут признаны на платформе Парижского соглашения.

Важным условием (третий критерий) выполнения разных видов климатических проектов является установленный для них кредитный период, в течение которого производится выписка углеродных единиц. Не следует путать с общим периодом выполнения проекта, который может значительно отличаться от кредитного. В рамках Парижского соглашения утвержденный кредитный период для проектов по сокращению выбросов составляет не более 5 лет с возможностью продления дважды или 10 лет однократно. И период в максимум 15 лет с возможностью продления дважды для проектов по поглощению парниковых газов. Конкретные кредитныe периоды могут различаться для разных видов проектов по поглощению, установлен только максимально возможный. Добровольные углеродные стандарты обычно применяют кредитные периоды для лесных проектов от 20 до 30 лет. При каждом продлении кредитного периода базовая линия может быть пересмотрена (в консервативную сторону), что отвечает требованиям Парижского соглашения по стимулированию амбициозности с течением времени: постепенно новые технологии, отрабатываемые в рамках проектов, должны передвигаться в базовую линию, оставляя место для отработки еще более инновационных и эффективных методов.

В российских нормативных документах кредитный период пока не определен, что будет препятствовать признанию таких проектов на международном уровне.

Наконец четвертый, не менее значимый критерий для климатических проектов, – подход к учету и минимизации рисков и утечек проектной деятельности. При этом экосистемные проекты характеризуются одним из самых высоких уровней рисков. Основные риски климатических проектов на основе экосистем рассмотрены в табл. 1.

Таблица 1.

Риски климатических проектов на основе экосистем

| Риск | Описание, примеры | Возможности управления |

|---|---|---|

| Риск утечки | Сокращение выбросов и/или сохранение углерода в одном месте и интенсификация выбросов/потери углерода в другом, вне зоны проекта, которое происходит из-за смещения деятельности за пределы проектной зоны (например, дополнительная вырубка леса вне территории лесоклиматического проекта) | Детальная проработка методик разных видов климатических проектов, которые должны гарантировать полный учет всех возможных утечек во время всего срока выполнения проекта |

| Риск непостоянства | Потери достигнутого накопления углерода в результате гибели экосистемы, например, от пожарных и иных видов нарушений | Могут применяться такие методы, как страхование от потерь углерода. Некоторые углеродные стандарты формируют резерв углеродных единиц от экосистемных климатических проектов на основе обязательных отчислений определенной доли единиц при их выписке, которые используются в случае непостоянства некоторых проектов |

| Риск прекращения финансирования до окончания периода выполнения проекта* | Планирование расходов бизнес-предприятий определяется на более короткие периоды, чем сроки выполнения проекта. При снижении стоимости углеродных единиц на рынке возникает риск прекращения выполнения проекта, по которому уже были выписаны углеродные единицы. Соответственно могут быть потеряны те сокращения выбросов/увеличения поглощения, которые были использованы для компенсации | Необходимо вносить соответствующие требования о невозможности прекращения финансирования климатического проекта на основе экосистем в критерии отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, к климатическим проектам (Приказ Минэкономразвития России от 11 мая 2022 г. № 248) |

| Риск реверсии* | Потеря результатов проекта после окончания срока его выполнения. Например, вырубка, раскорчевка и распашка земельного участка, на котором ранее был выполнен проект по лесоразведению |

Доработка нормативных актов с целью установления обременения на земельный участок, зарегистрированный в качестве территории климатического проекта, с ограничением в ином использовании земли |

Риски характеризуют возможную неустойчивость проектной деятельности, которая может привести к отсутствию заявленных сокращений или даже к росту выбросов парниковых газов в результате проекта. Атрибуция проектов к климатически-значимым действиям требует понимания основ и причин изменения климата с учетом инерционности климатической системы: изъятие углерода из атмосферы на период нескольких десятилетий практически не повлияет на скорость роста среднегодовых приземных температур на период до 2100 г. Для климатического эффекта, учитывая принятые 100-летние потенциалы глобального потепления, необходимо гарантировать сокращение выбросов или накопление изъятого углерода из атмосферы на период 100 и более лет (IPCC, 2018). В рамках экосистемных проектов, в отличие от проектов в индустриальных отраслях, гарантия такого результата затруднена, особенно в российских реалиях. Смена собственника земли или хозяйствующего субъекта на данной территории может повлечь прекращение реализации дополнительных мероприятий проекта или даже потерю ранее достигнутых результатов. Надо отметить, что, в том числе по этой причине, некоторые углеродные рынки не допускают компенсаций выбросов на основе углеродных единиц экосистемных проектов.

Таким образом, целью выполнения добровольных климатических проектов в России должна являться отработка технологий по сокращению выбросов парниковых газов, увеличению поглощения и долговременного сохранения углерода на основе методов управления природными экосистемами для их дальнейшего масштабирования в рамках мероприятий федеральных и региональных органов исполнительной власти при реализации низкоуглеродной Стратегии и Указа. При этом проекты должны стимулировать постоянное технологическое совершенствование для поиска и отработки все новых методов по сокращению нетто-выбросов за счет увеличения консервативности базовых линий, ужесточения определения дополнительности, обеспечения климатически-значимых результатов и гарантий сохранения достигнутых результатов. Учитывая дополнительный характер проектного механизма, сами по себе проекты не смогут обеспечить существенный количественный вклад в выполнение национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов, но могут предоставить инструмент для достижения этих целей.

Цели климатических проектов на основе экосистем также включают устойчивое управление экосистемами и сохранение, а при возможности, увеличение объема и качества предоставляемых экосистемных услуг (Фоменко и др., 2022а, б).

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ

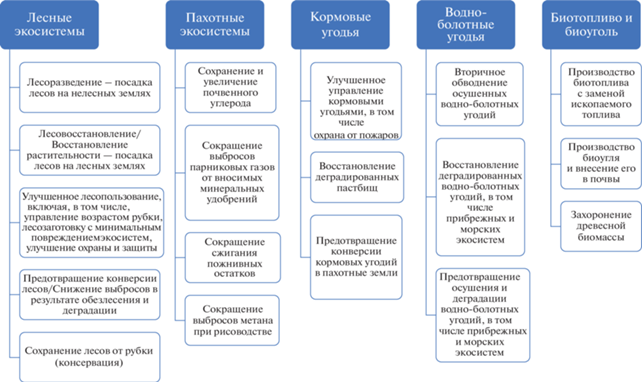

В рамках различных углеродных стандартов – международных и национальных – в мире уже разработано и введено в действие более 100 методик для выполнения экосистемных климатических проектов, в том числе в Verra VCS, Gold Standard, Clean Development Mechanism, California Compliance Offset Program, American Carbon Registry, Alberta Emission Offset Program (AEOP), Australian Emissions Reduction Fund, Korea Offset Program и другие. Соответствующая база данных составлена в Институте глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля. Основные виды климатических проектов на основе экосистем представлены на рис. 1.

Для стимулирования грамотного выполнения экосистемных климатических проектов, с учетом критериев и целей, обсужденных в разделе выше, при формировании российского углеродного рынка целесообразно на начальном этапе ограничить разрешенные виды климатических проектов наиболее надежными и прозрачными:

1) лесовосстановление смешанными культурами;

2) лесоразведение смешанными культурами, в том числе защитное;

3) улучшенное лесопользование управляемых лесов, включая управление возрастом рубки, лесозаготовка с минимальным повреждением почв, наземного покрова и подроста, улучшение охраны и защиты;

4) управление ранее неуправляемыми лесными землями, в том числе, организация охраны этих лесов от пожаров;

5) восстановление осушенных и/или деградированных водно-болотных угодий;

6) восстановление деградированных травянистых и кустарниковых экосистем;

7) сохранение и увеличение почвенного углерода пахотных или кормовых угодий;

8) генерация и внесение в почвы биоугля (biochar).

В перспективе необходимо будет проработать правила и подходы к таким типам экосистемных проектов, как:

• консервация (сохранение) малонарушенных лесов;

• создание плантаций быстрорастущих деревьев для лесозаготовки и долговременной консервации углерода в продукции, генерации биоугля и биотоплива.

Связанными с экосистемами могут являться такие перспективные в России проекты, как улучшение лесопереработки с целью долговременной консервации углерода и переход на биотопливо. Такие проекты требуют отдельного обсуждения подходов к их реализации и не рассматриваются в этой статье.

Характеристики рекомендуемых для реализации экосистемных проектов приведены в табл. 2 с учетом необходимости сохранения биоразнообразия природных экосистем России и комплекса экосистемных услуг.

Таблица 2.

Характеристики рекомендуемых к реализации в России видов климатических проектов на основе экосистем

| Вид проекта | Содержание, основные мероприятия | Область применения, ограничения | Дополни-тельность | Базовая линия |

|---|---|---|---|---|

| Лесовосстановление смешанными культурами | Метод управления территорией, заключающийся в лучшем воспроизводстве лесов на временно

обезлесенных и деградированных лесных территориях, в том числе подвергшихся вырубкам

и пожарам. Может включать: − формирование устойчивых к внешним воздействиям древесных насаждений смешанного видового состава на основе местных видов древесных растений; − содействие естественному и искусственное лесовосстановление; − контроль за лесовосстановительными мероприятиями; − мероприятия по уходу за насаждениями |

Лесные территории с затрудненным лесовосстановлением, земли сельскохозяйственного назначения с существующими лесозащитными полосами. Запрет на использ ование генно- модифицированных гибридов и иных селекционных древесных растений, микроклонального размножения посадочного материала, интродуцентных видов |

Обеспечивается за счет эффективного накопления углерода дополнительно введенными видами древесных растений и дополнительного ухода за насаждениями, а также за счет возможного сокращения эрозии и дефляции пахотных почв (на сельскохозяйственных землях) | Прогнозный уровень нетто-поглощения парниковых газов при естественном возобновлении

древесной растительности на данном участке. Если естественное возобновление невозможно на данном участке – прогнозный уровень нетто-поглощения парниковых газов при искусственном левосстановлении согласно нормативным документам |

| Лесоразведение смешанными культурами, в том числе защитное | Создание устойчивых лесных

сообществ на ранее не лесных

землях (отсутствие леса более

50 лет): – формирование устойчивых к внешним воздействиям древесных насаждений смешанного видового состава; – создание защитных и противоэрозионных лесополос на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль автодорог и пр. |

Нелесные деградированные земли, включая неудобья на брошенных пахотных угодьях; земли

сельскохозяйственного назначения с отсутствующими лесозащитными полосами. Запрет на использование генно-модифицированных гибридов и иных селекционных древесных растений, микроклонального размножения посадочного материала, интродуцентных видов |

Обеспечивается за счет накопления углерода созданными древесными насаждениями и ухода за ним, а также за счет сокращения эрозии и дефляции пахотных почв при создании лесозащитных полос | Базовая линия основывается на существующем уровне нетто-поглощения углерода. В случае деградированных экосистем базовая линия равна нулю |

| Улучшенное лесопользование управляемых лесов, включая управление возрастом рубки, лесозаготовку с минимальным повреждением почв, наземного покрова и подроста, улучшение охраны и защиты | Метод управления территорией, заключающийся в переходе к интенсивному использованию

и воспроизводству лесов. Может включать выборочно или в комплексе меры по управлению

возрастом рубки, лесозаготовке с минимальным повреждением почв, наземного покрова

и подроста, улучшению охраны и защиты лесов. Реализация интенсификации промышленных

рубок способствует сохранению уровня поглощения при уменьшении площади лесозаготовок

деловой древесины. Может включать: – переход от экстенсивной к интенсивной модели управления лесами (точная инвентаризация состояния лесного участка; строительство сети лесных дорог; применение выборочных промышленных рубок с учетом ландшафтных особенностей территории; внедрение эффективных способов восстановления и неком-мерческих рубок ухода (агроуходы, прочистки, осветления, прореживания и т.д.); обработка почвы и утилизация части древесных остатков); – обоснование оптимального возраста рубки насаждений с целью максимизации поглощения углерода в течение нескольких циклов на период не менее 100 лет; – организацию процесса лесозаготовки с минимальными повреждениями почвы и подроста, утилизацией в биотопливо/биоуголь порубочных остатков; – организацию улучшенной охраны и защиты лесов от нарушений, в том числе: • противопожарные меры сверх указанных в проекте освоения лесов и лесохозяйственных регламентах (закупка техники, строительство лесных дорог, системы оповещения о возгораниях); • очистку лесных участков от накопленного горючего материала; • санитарные рубки; • регулирование породного состава лесных насаждений для снижения класса пожарной опасности; • дополнительные мелиоративные мероприятия; • дополнительный полевой и дистанционный мониторинг возгораний; • охрану окружающей среды от загрязнений и негативного воздействия; • контроль за незаконными действиями третьих лиц (рубки, свалки и др.) |

Управляемые лесные территории, включая арендованные и неарендованные участки леса. Достигнутый эффект сокращения выбросов/увеличения поглощения по сравнению с базовой линией может быть заметен только на длительных периодах реализации дополнительных мероприятий |

Обеспечивается за счет введения новых мер лесопользования, охраны и защиты лесов, которые не предусмотрены обычными лесными мероприятиями и планами по охране и защите лесов | Требует установления базовой линии для каждого отдельного мероприятия в составе комплексного

проекта: – для выбросов базовая линия оценивается на основе среднемноголетних исторических потерь углерода при рубках, площадях нарушений и соответствующих выбросов парниковых газов (пожаров и иных причин гибели насаждений); – для поглощений базовая линия оценивается на основе прогнозного уровня поглощения с учетом ожидаемой смены возрастных состояний существующих древостоев |

| Управление ранее неуправляемыми лесными землями, в том числе, организация охраны этих лесов от пожаров | Организация комплекса мер по наземной охране и защите неуправляемых лесов. Происходит перевод из неуправляемых земель в управляемые. При этом данный перевод осуществляется однократно и только в одну сторону, что соответствует правилам РКИК ООН и Парижского соглашения, и гарантирует сохранение результатов проекта на период 100 лет и более. Может включать: – противопожарные меры сверх указанных в проекте освоения лесов и лесохозяйственных регламентах (закупка техники, строительство лесных дорог, системы оповещения о возгораниях); – очистку лесных участков от накопленного горючего материала; – санитарные рубки; – регулирование породного состава лесных насаждений для снижения класса пожарной опасности; – дополнительные мелиоративные мероприятия; – дополнительный полевой и дистанционный мониторинг возгораний; – охрану окружающей среды от загрязнений и негативного воздействия; – контроль за незаконными действиями третьих лиц (рубки, свалки и др.) |

Резервные леса; иные неуправляемые лесные территории. Уникальный вид проектов только для стран с имеющимися неуправляемыми экосистемами. К ограничениям относится невозможность прекращения защиты и охраны этих лесов в будущем: площадь управляемых лесов не должна сокращаться согласно принципам РКИК ООН. Таким образом, постепенно эти участки из климатических проектов с частным финансированием перейдут в управляемые леса, входящие в бюджетное финансирование |

Обеспечивается за счет факта организации управления над потоками парниковых газов

в экосистеме, которые ранее полностью отсутствовали. Дополнительность легко устанавливается на основе принадлежности к неуправляемым территориям |

Согласно подходам РКИК ООН и методических указаний МГЭИК антропогенное нетто-поглощение неуправляемых экосистем равно нулю. Таким образом, базовая линия должна приниматься равной нулю при использовании методики МГЭИК в качестве проектной |

| Восстановление осушенных и/или деградированных водно-болотных угодий | Восстановление уровня грунтовых вод водно-болотных экосистем с целью восстановления

экосистем, снижения риска торфяных пожаров, увеличения биоразнообразия, повышения

устойчивости экосистем и адаптации к изменениям климата, сокращения выбросов парниковых

газов. Может включать: – обводнение территорий водно-болотных угодий, прежде находившихся под водой и осушенных в результате воздействия человека; – восстановление деградированных водно-болотных угодий, в том числе прибрежных и морских экосистем, за счет контроля уровня вод, уменьшения амплитуды колебаний уровня вод, восстановления растительности; – в перспективе, можно будет добавить предотвращение осушения и деградации территории водно-болотных угодий при наличии должного обоснования угрозы этой деятельности и тщательной оценки утечек проекта |

Осушенные торфяники на сельскохозяйственных и лесных землях; деградированные торфяники на землях торфоразработки; нарушенные прибрежные экосистемы, в том числе c утраченной растительностью. В добровольных углеродных стандартах имеются разработанные методологии для вторичного обводнения ранее осушенных торфяников. Методологии по восстановлению деградированных водно-болотных экосистем, особенно по предотвращению деградации, требуют дополнительной разработки [например, (Li and Miao, 2022)] |

Обеспечивается за счет мероприятий по обводнению и/или восстановлению растительности,

дополнительных к имеющемуся законодательству и утвержденных планов, в том числе по

предупреждению торфяных пожаров. Проекты по предотвращению деградации требуют разработки усиленных требований к обоснованию дополнительности для предупреждения возможной фальсификации климатического проекта |

Определяется на основе исторического среднегодового уровня нетто-выбросов парниковых

газов (только в сумме по СО2, СН4 и N2O). Для растительности устанавливается отдельная базовая линия на основе прогнозного уровня нетто-поглощения без учета дополнительных мероприятий проекта. В случае предотвращения деградации экосистем базовая линия основывается на среднем уровне нетто-выбросов парниковых газов сходных деградированных экосистем |

| Восстановление деградированных травянистых и кустарниковых экосистем | Восстановление резервуаров углерода (растительности и почвы) на деградированных нелесных

землях. Может включать: – рекультивацию земель за счет насыпного гумусного слоя почв; – посадку травосмесей и кустарников местных видов естественных экосистем; – уход за насаждениями; – противопожарную защиту |

Деградированные сельскохозяйственные земли (пахотные и кормовые угодья); земли в зоне опустынивания [см. (Национальный …, 2019)]; деградированные земли в результате химического загрязнения экосистем |

Обеспечивается за счет дополнительных к законодательным и нормативным актам мероприятиям, в том числе включенных в утвержденные планы рекультивации земель | Устанавливается на основе исторического среднемноголетнего уровня нетто-выбросов парниковых газов. Для экосистем, требующих насыпного плодородного слоя для рекультивации, базовая линия равна нулю |

| Сохранение и увеличение почвенного углерода пахотных или кормовых угодий | Метод управления используемыми пахотными и кормовыми угодьями с целью предотвращения

потерь гумуса, его накопления и сохранения. Может включать: – меры и технологии почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия (Беляев и др., 2022), включая нулевую обработку почв, высадку почвопокровных культур и др.; – оптимизацию норм внесения химических удобрений; – органическое земледелие; – мульчирование; – изменение севооборота; – сокращение эрозии и дефляции почв; – изменение нагрузки на пастбища и др. |

Сельскохозяйственные угодья, прежде всего слабогумусированные

и деградированные почвы. Высокий риск реверсии запасов почвенного углерода в случае изменения в будущем практик земледелия. Нулевая обработка может привести к повышенным дозам внесения химикатов (https://notillagriculture.com/no-till-farming/advantages-and-disadvantages-of-no-till-farming/), поэтому в сферу охвата проекта должны входить помимо углерода еще и выбросы N2O. Желательно также оценивать риски эвтро-фикации водоемов |

Обеспечивается за счет применения комплекса мероприятий, не входящих в нормативные акты и увеличивающих прямые затраты фермеров | Определяется на основе существующего уровня запасов почвенного органического углерода

по данным прямых измерений и моделирования прогнозной динамики запасов почвенного

гумуса при традиционной схеме управления. Для выбросов N2O оценивается на основе текущего (или среднемноголетнего) уровня выбросов по методике МГЭИК |

| Генерация и внесение в почвы биоугля | Предусматривается возможность генерации биоугля методом пиролиза, в том числе древесных

и сельскохозяйственных остатков, с его последующим внесением и заделкой в сельскохозяйственные

или лесные почвы. Обеспечивает сокращение выбросов СО2, СН4 и N2O от гниения и сжигания биомассы, долговременное захоронение углерода в почве, снижение эмиссии СН4 от почв в результате регулирования водного режима почвы, снижение эмиссии N2O в результате уменьшения количества вносимых азотных удобрений (Guo, 2020) |

Может включать сбор и утилизацию определенных видов растительных остатков, обеспечивая

сохранение устойчивости природных экосистем и биоразнообразия. Может включать следующие источники биомассы: – порубочные остатки; – отходы лесопереработки; – побочную продукцию сельскохозяйственных культур; – результаты прореживания и санитарных рубок в лесах; – удаленные из леса ветровалы и других накопленные горючие материалы |

Обеспечивается за счет демонстрации, что в отсутствии проекта происходило бы естественное гниение или сжигание органических остатков | Определяется на основе расчетных оценок по методике МГЭИК выбросов парниковых газов

(СО2, СН4 и N2O) при гниении и сжигании древесиной или сельскохозяйственной биомассы. При оценке эффекта митигации в почвах после внесения биоугля, базовая линия определяется для СН4 и N2O отдельно на основе среднемноголетних значений эмиссий от почв проекта без добавления биоугля |

Создание “углерод-депонирующих насаждений”, под которыми часто подразумеваются лесоклиматические проекты в России, часто приводит к формированию одновидовых плантаций с идентичным геномом, если для получения поса-дочного материала использовался микроклональный метод (метод вегетативного размножения в лабораторных условиях). При этом могут использоваться быстрорастущие генно-модифицированные деревья и/или интродуценты33. Подобные сообщества характеризуются высокой уязвимостью к внешним воздействиям, снижением комплекса экосистемных услуг территорий (если посадка выполняется на пригодных для лесоразведения землях). Интродуценты, так же, как генно-модифицированные и иные селекционные растения, могут угрожать местным экосистемам: ярким примером интродуцентного растения является борщевик Сосновского, который, кстати, был завезен на европейскую часть России из-за способности ежегодного производства высоких объемов биомассы. Наконец, формирование быстрорастущих моноплантаций часто приводит к изменению водного режима, истощению почв, сокращению биоразнообразия – например, подобный негативный опыт выращивания плантаций эвкалипта получен в Бразилии (da Cunha et al., 2021; de Barros Ferraz et al., 2019) и его следует учитывать при формировании правил климатических проектов в России.

Поэтому в качестве проектов по лесоразведению и лесовосстановлению следует принимать только посадки смешанных лесных насаждений на основе исключительно местных древесных видов (некоторые углеродные стандарты требуют минимум 5 видов местных пород). Присутствие в насаждениях разных видов древесных пород, а также разнообразия генетического набора каждого вида, обеспечиваeт повышенную устойчивость таких экосистем к внешним воздействиям, включая изменение климата. Таким образом, сохранение биоразнообразия и адаптация экосистем к изменениям климата имеют высокий синергический эффект с действиями по митигации в природных экосистемах (IPCC, 2022a). Современные климатические проекты на основе экосистем должны включать соответствующие множественные выгоды в области устойчивого землепользования.

При планировании проекта по лесовосстановлению следует особенно тщательно оценивать базовую линию и возможный эффект от реализации проекта: учитывая, что естественное возобновление мелколиственными породами на гарях и вырубках в большинстве регионов нашей страны идет достаточно интенсивно, а также тот факт, что скорость накопления углерода лиственных пород может в несколько раз превышать на начальных этапах приросты хвойных культур, – такие проекты могут иметь отрицательный эффект в течение нескольких первых десятилетий после посадки (Фоменко и др., 2022а, б).

Как указано выше, два типа лесных проектов, методологии для которых существуют во многих углеродных стандартах, прежде чем допустить к реализации в России, требуют дополнительной проработки нормативных документов: сохранение лесов от рубки и создание плантаций монокультур.

В первом случае высок риск фальсификации климатических проектов и углеродных единиц: устанавливаемая ежегодно расчетная лесосека в нашей стране вырубается лишь примерно на треть (Матвеев и др., 2019), при этом остальная часть является легитимной для обоснования дополнительности проекта согласно принятым международным методикам, несмотря на то, что лес, скорее всего, не был бы вырублен. То есть дополнительного сокращения выбросов в данном случае не происходит. В некоторых углеродных программах существуют подходы для учета этого риска, например, дисконтирование на процент освоения расчетной лесосеки. Целесообразность таких подходов можно было бы рассмотреть на более поздних этапах развития углеродного рынка в России. Однако кроме этого риска по окончании кредитного периода и отсутствия в дальнейшем выгоды велика вероятность вырубки проектного участка (риск реверсии). Никаких нормативных актов, предотвращающих такое развитие событий, пока не разработано. Наконец, сохранение вторичных лесов и выведение их из оборота рубки может иметь в долгосрочном отношении отрицательное влияние на количество накопленного углерода: продолжение роста спелых лесов может иметь меньший эффект по “углероду”, чем периодическая вырубка с применением лесозаготовки с минимальным повреждением экосистемы, посадка и рост молодых древесных насаждений. Базовая линия таких проектов требует предварительной тщательной прогнозной оценки на, как минимум, 100-летний период ротации.

С точки зрения дополнительности действий по предотвращению вырубки леса и воздействию на глобальное сокращение атмосферных концентраций парниковых газов, период кредитования проектов по сохранению лесов должен зависеть от границ конкретного проекта. Так, если границы проекта включают только участок, планируемый к вырубке в одном году, то и период кредитования должен составлять только один год. В противном случае количество выписанных единиц будет в несколько раз превышать реальные запасы углерода экосистемы и то количество эмиссий, которые попали бы в атмосферу в расчете за 100 лет (невозможно вырубить один участок леса несколько раз за кредитный период). Если границы проекта распространяются на разные участки, планируемые частями к ежегодной заготовке, то период кредитования должен быть соответственно удлинен.

Обоснованным для сохранения накопленных количеств углерода в экосистеме может являться запрет на вырубку малонарушенных лесов, обладающих невосстановимыми в ближайшей перспективе высокими запасами углерода, однако законодательно отличить малонарушенные леса от вторичных в настоящее время не представляется возможным – такие категории в Лесном кодексе отсутствуют. Кроме того, как указано выше, оформление малонарушенных лесов как проекта по консервации не спасает от вырубки этого леса по окончании кредитного периода. Поэтому проблема сохранения малонарушенных лесов России не должна зависеть от углеродной конъюнктуры, логичнее ее решать через другие виды лесного законодательства.

Второй тип проектов, который требует дополнительного национального нормирования – создание древесных моноплантаций. Как указано выше, посадка монокультур быстрорастущих, генно-модифицированных или интродуцированных видов не может происходить в рамках проектов по созданию и восстановлению лесов. Однако целью таких посадок могут быть коммерческие интересы по производству древесной биомассы. Эти мероприятия экономически обоснованы и без механизма углеродного рынка (дополнительность отсутствует). Климатическая проектная составляющая при этом может возникнуть при дополнительных действиях по уходу за плантацией, заготовке и переработке древесины, расчету времени оборота плантации с учетом накопления углерода, посадке следующего цикла и т.д. Если биомасса используется на биотопливо – климатический эффект возникает при замещении сжигания соответствующего количества ископаемого топлива. Таким образом, начисление углеродных единиц происходит по итогам полного цикла выращивания, заготовки, переработки и утилизации продукции (в случае обоснования дополнительности), а не в течение роста деревьев. Пока в России моноплантации не отличаются законодательно от понятия “леса” и допуск таких проектов к реализации может нанести больше вреда устойчивости природным экосистемам страны, чем климатической пользы.

Особенности установления базовых линий обсуждены в табл. 2. Основными методами для базовых линий, как и для мониторинга в течение выполнения проекта, должны быть непосредственные экспериментальные измерения, а при невозможности получения таких данных – расчетные методы МГЭИКе методологии между-народных, утвержденных стандартов. Дистанционные, в том числе гиперспектральные, оценки запасов углерода и/или выбросов парниковых газов могут применяться при валидации базовых линий и верификации достигнутых результатов проекта для независимого подтверждения измеренных данных, но не должны использоваться в качестве единственного и основного метода оценки количественных показателей в рамках климатических проектов на основе экосистем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Целью климатических проектов в России должна являться отработка технологий по сокращению выбросов парниковых газов, увеличению поглощения и долговременного сохранения углерода на основе методов устойчивого управления природными экосистемами. Результаты таких экосистемных проектов должны характеризоваться множественными выгодами в области экосистемных услуг территории, биоразнообразия, адаптации к изменениям климата и митигации. Основным требованием допуска к реализации климатических проектов в нашей стране должно стать условие не навредить местным природным экосистемам. Правила должны предусматривать постепенное стимулирование амбициозности проектной деятельности за счет сокращения кредитного периода, увеличения консервативности базовых линий и строгих правил установления дополнительности.

Таким образом, при формировании российского углеродного рынка необходимо создать условия для выполнения надежных, прозрачных климатических проектов, обеспечивающих генерацию качественных углеродных единиц, выгодно сопоставимых с международным уровнем. К основным принципам стандарта ГОСТ-ИСО-14064-2 (актуальность, полнота, согласованность, точность, прозрачность, консервативность) в российских стандартах следует добавить следующие:

− надежность полученных результатов. Учитывая, что экосистемные проекты характеризуются высоким уровнем рисков утечек, непостоянства, прекращения финансирования и реверсии, требования для их выполнения и включения в рыночные механизмы включают необходимость гарантии качества и количества достигнутых сокращений выбросов/увеличения поглощения парниковых газов в течение всего срока использования углеродных единиц с возможностью их замены другими единицами в случае непостоянства;

− климатическая значимость результатов экосистемных проектов. Результаты экосистемных проектов должны иметь гарантии по сохранению не менее 100 лет;

− неснижение экосистемных услуг проектного участка. Экосистемные проекты должны сопровождаться целями по недопущению снижения уровня экосистемных услуг данной территории, в том числе по сохранению и увеличению биоразнообразия, а также по сопутствующим выгодам в области адаптации экосистем. При реализации экосистемных проектов в Российской Федерации должно быть запрещено использовать интродуцентные виды растений, генно-модифицированные растения, микроклональное размножение посадочного материала и менее, чем 5 видов местных культур при посадке леса (исключения могут быть для зон северной и средней тайги), а также заменять естественные леса на плантации монокультур;

− национальная валидация и верификация. В силу уникальности российских экосистем и специфики национальной нормативной базы и условий валидация и верификация экосистемных проектов на территории Российской Федерации должна проводиться только с участием российских аккредитованных экспертов.

При формировании российского углеродного рынка следует придерживаться принципа постепенного движения от простого к сложному, разработки национальных методических документов по каждому виду проекта с возможностью периодического их пересмотра и усовершенствования по мере накопления практического опыта применения.

Список литературы

Беляев В.И., Варлагин А.В., Дридигер В.К., Курганова И.Н., Орлова Л.В., Орлов С.В., Попов А.И., Романовская А.А., Тойгильдин А.Л., Троц Н.М., Фомин А.А., Хомяков Д.М. Мировая климатическая повестка. Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродное) земледелие как стандарт межнациональных и национальных стратегий по сохранению почв и аграрных карбоновых рынков // Int. Agricultural J. 2022. Vol. 65. № 1. P. 1. https://doi.org/10.55186/25876740-2022-6-1-26

Ваганов Е.А., Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Колпаков А.Ю., Пыжев А.И. Оценка вклада российских лесов в снижение климатических изменений // Экономика региона. 2021. Т. 21. Вып. 4. С. 1096–1109. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-4

Лескинен П., Линднер М., Веркерк П.Й., Набуурс Г.Я., Ван Брусселен Й., Куликова Е., Хассегава М., Леринк Б. Леса России и изменение климата. Что нам может сказать наука 11. Joensuu, Финляндия: Европейский институт леса, 2020. 136 с. https://doi.org/https://doi.org/10.36333/wsctu11

Матвеев С.М., Водолажский А.Н., Мироненко А.В. Подходы и предложения к определению и выполнению расчетной лесосеки в Российской Федерации // Лесотехнический журн. 2019. № 3 (35). С. 68–86. https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2019.3/7

МГЭИК, 2006. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов. Программа национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК / ред. Х.С. Иглестон, Л. Буендиа, К. Мива, Т. Нгара, К. Танабе. IGES, Япония, 2006. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html

Национальный докл. “Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)” / под ред. Р.С.-Х. Эдельгериева. М.: ООО “Издательство МБА”, 2019. Т. 2. 476 с. https://cc.voeikovmgo.ru/images/sobytiya/2020/03/docclipoch.pdf

Национальный докл. о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990–2020 гг. М.: Росгидромет, 2022. Т. 1. 468 с. https://unfccc.int/documents/461970

Фоменко Г.А., Романовская А.А., Фоменко М.А., Лошадкин К.А., Климов Е.В., Липка О.Н., Коротков В.Н., Алдошина А.С. Лесные климатические проекты: возможности и проблемы реализации ESG-подхода. Ч. 1 // Проблемы региональной экологии. 2022а. № 2. С. 91–106. https://doi.org/1024412/1728-323Х-2022-2-91-106

Фоменко Г.А., Романовская А.А., Фоменко М.А., Лошадкин К.А., Климов Е.В., Липка О.Н., Коротков В.Н., Алдошина А.С. Лесные климатические проекты: возможности и проблемы реализации ESG-подхода. Ч. 2 // Проблемы региональной экологии. 2022б. № 3. С. 65–74. https://doi.org/1024412/1728-323Х-2022-3-65-74

Шварц Е.А., Птичников А.В. Стратегия низкоуглеродного развития России и роль лесов в ее реализации // Научные тр. ВЭО России. 2022. Т. 236. № 4. С. 399–426. https://doi.org/10.38197/2072-2060-2022-236-4-399-426

Da Cunha T.Q.G., Santos A.C., Novaes E., Hansted A.L.S., Yamaji F.M., Sette Jr C.R. Eucalyptus expansion in Brazil: Energy yield in new forest frontiers // Biomass and Bioenergy. 2021. Vol. 144. P. 105900. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105900

De Barros Ferraz S.F., Rodrigues C.B., Garcia L.G., Alvares C.A., de Paula Lima W. Effects of Eucalyptus plantations on streamflow in Brazil: Moving beyond the water use debate // Forest Ecology and Management. 2019. Vol. 453. P. 117571. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117571

Griscom B.W., Lomax G., Kroeger T., Ellis P.W. We need both natural and energy solutions to stabilize our climate // Global Change Biology. 2019. Vol. 25. № 6. P. 1889–1890. https://doi.org/10.1111/gcb.14612

Guo M. The 3R principles for applying biochar to improve soil health // Soil Syst. 2020. Vol. 4. № 1. P. 9. https://doi.org/10.3390/soilsystems4010009

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty / V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (Eds.). Cambridge, UK, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2018. 562 p. https://doi.org/10.1017/9781009157940

IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.). Cambridge, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2002a. 3056 p. https://doi.org/10.1017/9781009325844

IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley (Eds.). Cambridge, UK, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2022б. https://doi.org/10.1017/9781009157926

Li X.-W., Miao H.-Z. How to Incorporate Blue Carbon into the China Certified Emission Reductions Scheme: Legal and Policy Perspectives // Sustainability. 2022. Vol. 14. P. 10567. https://doi.org/10.3390/su141710567

Romanovskaya A.A., Korotkov V.N., Polumieva P.D., Trunov A.A., Vertyankina V.Yu., Karaban R.T. Greenhouse gas fluxes and mitigation potential for managed lands in the Russian Federation // Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2020. № 5. P. 661–687. https://doi.org/10.1007/s11027-019-09885-2

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Известия РАН. Серия географическая