Океанология, 2023, T. 63, № 5, стр. 813-823

Эоловый рельеф побережья Белого моря: типизация и распространение

Т. Ю. Репкина 1, 2, 3, *, А. П. Яковлева 1

1 Институт географии РАН

Москва, Россия

2 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

3 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Москва, Россия

* E-mail: t-repkina@yandex.ru

Поступила в редакцию 06.12.2022

После доработки 08.12.2022

Принята к публикации 16.04.2023

- EDN: DAXREQ

- DOI: 10.31857/S0030157423050155

Аннотация

По данным дешифрирования космических снимков, топографических карт и литературным источникам проведена типизация голоценового эолового рельефа побережья Белого моря. Выделены 5 типов “вторичных” дюн: древние авандюны и/или перевеянные береговые валы, дюны на абразионных уступах, дюны прорыва и параболические дюны, трансгрессивные дюнные поля, песчаные покровы. Дюны формировались со среднего и позднего голоцена на песчаных берегах, где средняя скорость понижения относительного уровня моря в этот период не превышала ~3 мм/год. Основными источниками питания прибрежных эоловых форм были наносы, поступившие в береговую зону с твердым стоком рек и от селективного размыва морены. Ритмы активизации прибрежных эоловых процессов на разных участках побережья не были синхронны.

ВВЕДЕНИЕ

Прибрежный эоловый рельеф широко распространен на песчаных берегах Мирового океана [14]. По отношению к основному источнику питания − наносам береговой зоны (БЗ), выделяют “первичные” и “вторичные” аккумулятивные эоловые формы (coastal dunes) [64]. “Первичные дюны”, в том числе авандюны, образуются в тыловой части пляжа в результате ветровой аккумуляции песчаных наносов [8, 48]. “Вторичные дюны” возникают за счет перевеивания “первичных” эоловых форм. Они разнообразны по морфологии и могут быть распространены на значительном расстоянии от современной береговой линии (БЛ) [40, 48, 49, 64]. Во внеледниковых областях возраст приморских дюн датирован интервалом от позднего плейстоцена до последних столетий [51, 53, 57, 58]. На берегах морей, испытавших оледенение, он лимитирован сроками дегляциации [67], активизации береговых процессов и накопления в БЗ достаточных запасов песка [14, 40].

Тенденции развития прибрежных эоловых форм, а также цикличность эолового морфолитогенеза на побережье неизбежно связаны с колебаниями относительного уровня моря (ОУМ) и изменениями климата. Однако реакция эолового рельефа на изменение ОУМ [3, 4] и климатические ритмы позднеледниковья и голоцена [50, 66] остается предметом дискуссий. Решение этих проблем затруднено недостатком хронологических данных об изменении относительного уровня моря и о ритмах развития эолового рельефа.

Для берегов морей на периферии ледниковых щитов эти проблемы особенно актуальны. На основании больших массивов хронологических данных на побережьях таких морей выделены зоны с разными трендами ОУМ [41, 42, 60, 65]. Ближе к центру оледенения ОУМ непрерывно понижался, а вблизи границ щитов − повышался. Для переходной зоны характерны колебания ОУМ, которые включают две трансгрессии – позднеледниковую и среднего голоцена (в Фенноскандии ее называют трансгрессией Тапес [20]), разделенные регрессией. В позднем голоцене сценарии изменения ОУМ варьировали в зависимости от близости к центру щита от относительно медленного понижения до непрерывного роста [41, 60, 65]. На основании накопленных к настоящему времени данных [16, 39], побережье Белого моря за исключением вершины Кандалакшского залива можно отнести к переходной зоне. Однако, сведения о динамике ОУМ северо-восточных берегов Белого моря пока не многочисленны [27, 37, 39, 67].

Таким образом, с удалением от центра оледенения закономерно изменяются строение рельефа и отложений, расчленение БЛ, генетический тип берега [5, 6, 14, 34, 46], а также возраст БЗ, и, как показано на берегах Балтийского моря, − типы, источники питания и ритмы развития приморских дюн [50, 54]. На побережье Белого моря региональные закономерности распространения и динамики голоценового эолового рельефа и их связь с генетическими типами берегов детально не рассматривались.

Цель исследования – типизация прибрежного аккумулятивного эолового рельефа побережья Белого моря (“вторичных” приморских дюн), анализ закономерностей их распространения и источников питания, а также ритмов прибрежного эолового морфолитогенеза в голоцене на основе дешифрирования космических снимков и опубликованных геолого-геоморфологических данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В целях анализа пространственных закономерностей прибрежного эолового морфолитогенеза была составлена карта генетических типов берегов и прибрежных дюн Белого моря в масштабе 1 : 2 500 000 (рис. 1). Основным источником информации о морфологии береговой зоны и побережья, в том числе распространении прибрежного эолового рельефа, было визуальное дешифрирование космических снимков (КС), доступных на открытых интернет-ресурсах [43, 44, 62].

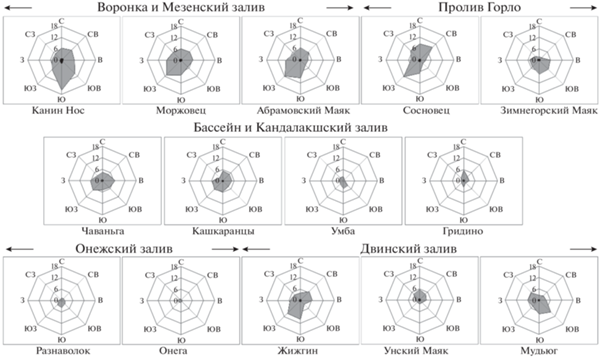

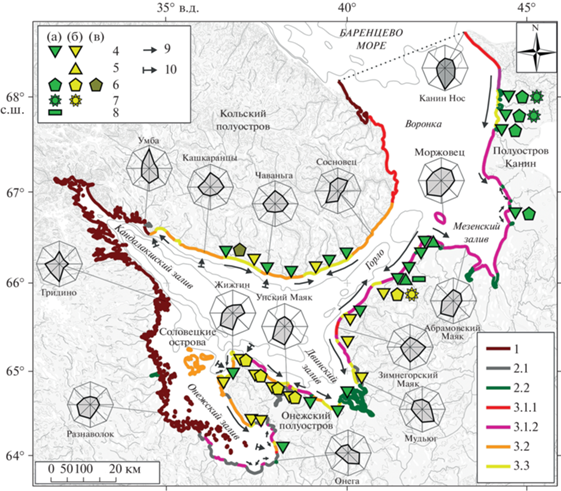

Рис. 1.

Карта генетических типов берегов и прибрежных дюн Белого моря (исходный масштаб 1 : 2 500 000). I. Генетические типы берегов. Берега сформированные: 1). Субаэральными и/или тектоническими процессами и мало изменённые морем; 2). Преимущественно неволновыми процессами: 2.1. Приливно-отливными (осушные), 2.2. Устьевыми (дельтовые и эстуарные); 3). Преимущественно волновыми процессами: 3.1. Абразионные активные и отмирающие, выработанные: 3.1.1. в скальных породах, 3.1.2. в рыхлых отложениях, в том числе в многолетнемерзлых отложениях с малой льдистостью; 3.2. Абразионно-аккумулятивные, 3.3. Аккумулятивные (пляжевые и лагунные). II. Типы, комплексы форм и формы прибрежного эолового рельефа: 4. Авандюны и/или перевеянные береговые валы на морских и аллювиально-морских террасах; 5. Дюны на абразионных уступах; 6. Дюны прорыва и/или параболические дюны; 7. Трансгрессивные дюнные поля; 8. Песчаные покровы. Элементы морфолитодинамики. Источники питания прибрежных эоловых форм (показаны цветом значка): пляжи и приливные осушки: на участках (в литодинамических ячейках), принимающих твердый сток рек (а), в прочих зонах разгрузки потоков наносов (б); пляжи, приливные осушки и, вероятно, формы водно-ледникового рельефа (в). Преобладающие направления потоков наносов: 9. Вдольбереговых, 10. Поперечных. Розы-диаграммы − преобладающие направления ветра на береговых ГМС (год); внешний контур роз-диаграмм соответствует повторяемости 25% [2]. Картографическая основа [7].

Результаты дешифрирования сопоставлены с геологическими картами и картами четвертичных отложений масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 [7], существующими картами типов берегов [9, 11, 34], другими литературными источниками, а также данными полевых исследований авторов.

В основу типизации берегов положена генетическая классификация О.К. Леонтьева [21]. На рис. 1 типы берегов показаны обобщенно. При этом сделан акцент на выделении песчаных аккумулятивных берегов и голоценовых береговых форм.

На основе классификаций [40, 48] выделены типы, комплексы форм и формы прибрежного эолового рельефа (“вторичных” приморских дюн), которые уверенно распознаются на КС и дают представление о тенденциях развития эолового морфолитогенеза на берегах Белого моря в голоцене (рис. 1). На основании известных закономерностей морфолитодинамики береговой зоны [5, 14, 22, 40] оценены направления потоков наносов и преобладающие источники питания прибрежных эоловых форм.

Собранная информация сведена в ГИС-проект и проанализирована с использованием программного обеспечения QGIS. В качестве картографической основы использовала единая цифровая модель масштаба 1 : 2 500 000 ВСЕГЕИ [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Типы “вторичных” приморских дюн побережья Белого моря

По результатам дешифрирования на побережье Белого моря выявлено более 30 ареалов стабилизированных и активных в настоящее время “вторичных” приморских дюн площадью более 0.5 км2 (рис. 1). Они разделены на пять типов [40, 48]: древние авандюны (foredune plains) и/или перевеянные береговые валы (beach ridges plains) (4 на рис. 1); дюны на абразионных уступах (cliff-top dunes) (5 на рис. 1); дюны прорыва (blowouts) и параболические дюны (parabolic dunes) (6 на рис. 1); трансгрессивные дюнные поля (transgressive dunefields) (7 на рис. 1) и песчаные покровы (sand sheets) (8 на рис. 1).

Подавляющая часть “вторичных” приморских дюн беломорского побережья представляет собой древние авандюны или перевеянные береговые валы (рис. 1). Условиями образования последовательности разновозрастных авандюн является положительный баланс между поступлением песка в тыловую часть пляжа и дальнейшим выносом его вглубь суши [4, 8, 49, 64]. В этом случае мористее существующей авандюны может сформироваться новая. Более древняя форма оказывается полностью или частично блокированной от источника питания, зарастает и стабилизируется. При этом БЛ выдвигается в сторону моря, а на поверхности террасы образуется серия авандюн, практически параллельных БЛ и друг другу. По внешнему облику древние авандюны не всегда удается отличить от перевеянных береговых валов, сложенных прибрежно-морскими и “надстроенных” эоловыми отложениями [49] (рис. 2А). Поэтому на рис. 1 они показаны общим знаком. Такие формы характерны для песчаных аккумулятивных берегов, развивавшихся в условиях понижении ОУМ [35].

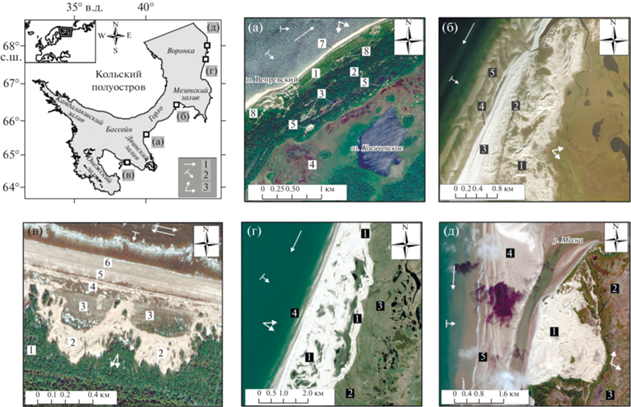

Рис. 2.

Примеры изображения на космических снимках “вторичных” прибрежных дюн. Направления потоков наносов: 1 – вдольбереговых, 2 – поперечных; 3 – преобладающие направления переноса песка в сторону суши. (а) Юго-восточный берег пролива Горло. Мыс Вепревский. Морская терраса с перевеянные береговыми валами (1) примыкает к моренным грядам (2). В понижениях между грядами видны надувы песка (3). С юго-востока, вдоль берега палеопролива (4), гряды окаймлены авандюной (5), которая формировалась, вероятно, в начале трансгрессии тапес [29]. От современной БЗ терраса отделена уступом размыва. Узкие пляжи (7) и преобладание ветров Ю-ЮЗ румбов (ГМС Зимнегорский Маяк, на рисунках 1, 3) не создают условий для образования авандюн. На перенос песка в сторону суши более редкими, но сильными З и СЗ ветрами указывает ориентировка дефляционных котловин (8). (б) Северо-восточный берег пролива Горло в 25 км к северу от р. Майды. Дюны сложной конфигурации (1), перекрывают отмерший уступ размыва, выработанный в моренной гряде (2). Низкая терраса в подножии уступа (3) состоит из нескольких авандюн. Пески поступают с пляжа (4), и, вероятно, с приливной осушки (5). Запас песков обеспечен разгрузкой вдольберегового потока наносов на устьевом взморье небольшой реки. В сторону суши пески переносят ветры от СЗ до ВЮВ румбов. (в) Юго-восточный берег Онежского полуострова. Поросшие лесом перевеянные береговые валы (1) нарушены дюнами прорыва (2). На поверхностях эолового выравнивания (3) сохранились очертания береговых валов. Современная авандюна (4) формируется в условиях устойчивого поступления наносов с пляжа (5) и приливной осушки (6) частыми и сильными С и СВ ветрами. (г) Восточный берег полуострова Канин, правобережье р. Кии. Параболические дюны (1), сформировавшиеся при перевеивании древних авандюн (2), надвигаются на дистали приустьевой косы (2) и лайду (3). На приливной осушке видны песчаные вдольбереговые валы (4). Частые и сильные С и СВ ветры обеспечивают поступление песков из зоны разгрузки вдольберегового потока наносов на устьевом взморье р. Кии. (д) Восточный берег полуострова Канин. В условиях избытка наносов, поступающих в БЗ со стоком р. Месны, на ее левом берегу сформировались трансгрессивное дюнное поле (1) и параболические дюны (2), надвигающиеся на лайду (3). На правом берегу реки пески аккумулируются на осыхающей косе (3). В нижней части приливной осушки видны мощные вдольбереговые валы. В сторону суши пески переносят преобладающие и сильные ЮЗ, и менее регулярные, но ориентированные по нормали к берегу В–СВ ветры.

На побережье Белого моря авандюны и перевеянные береговые валы распространены на голоценовых морских и аллювиально-морских террасах на Онежском полуострове, берегах Двинского залива, пролива Горло, Мезенского залива, Воронки (Канинский берег), а также на южном берегу Кольского полуострова. Чаще всего они приурочены к устьевым областям рек, реже − к участкам разгрузки потоков наносов, где образовались аккумулятивные мысы, косы, косы-бары и примкнувшие террасы [6, 25, 34]. Древние приморские дюны обычно полностью или частично закреплены растительностью. Активизация эоловых процессов и перевеивание дюн связаны, как правило, с нарушением растительного покрова в окрестностях поселений [30] (например, рис. 2а).

Дюны на абразионных уступах образуются при значительных объемах поступления песка в тыловую часть пляжа [40]. На абразионных и абразионно-аккумулятивных берегах Двинского залива и пролива Горло уступы размыва и бровки террас часто закрыты небольшими (мощность до 1.5 м при ширине 10–30 м) ассиметричными дюнами или надувами. Дюны в подножиях береговых уступов обычно разрушаются во время штормов. Их можно рассматривать как разновидность “первичных” дюн. Дюны на бровках уступов сохраняются, по-видимому, длительное время. В случае продолжительного и обильного поступления песка такие дюны достигают значительных размеров, перекрывают прибровочные участки прибрежных террас и равнин, часто имеют сложную форму и продвигаются вглубь берега [40]. На побережье Белого моря наиболее крупный (длина ~3 км при ширине до 0.5 м; высота отдельных дюн до 3 м) массив дюн, закрывающих береговые уступы, выявлен на участке разгрузки потока наносов на северо-востоке пролива Горло (рис. 2б). Меньших, но также значительных размеров (длина ~0.5 км при ширине до 0.2 м; высота до 10 м), достигает дюна на отмершем береговом уступе правого берега р. Ручьи [30].

Дюны прорыва, параболические дюны, трансгрессивные дюнные поля и песчаные покровы образуются на берегах морей за счет перевеивания “первичных” форм и дальнейшего переноса песка в сторону суши [40]. Для побережий высоких широт характерны два первых типа [61], которые показаны на рис. 1 общим знаком.

Дюны прорыва имеют форму лопасти, цирка или “блюдца” и окаймляют с подветренной стороны дефляционные понижения, ориентированные по направлению преобладающих ветров (рис. 2в). Они образуются в результате массового переноса песка по узким нарушениям, которые возникли в теле активной авандюны или ранее задернованной эоловой формы в результате прорыва штормами, деградации растительного покрова или другим причинам [48, 64]. Параболические дюны имеют в плане характерную форму с вогнутым наветренным и выпуклым подветренным склонами (рис. 2г, 2д). Обращенные к берегу подножия дюн обычно закреплены растительностью. Разрастаясь, параболические дюны продвигаются вглубь суши примерно с одинаковой скоростью. В результате они группируются в гряды, вытянутые субпараллельно берегу, или же образуют серию последовательно продвигающихся от берега изогнутых гряд [40, 47, 64, 66]. Дюны прорыва и/или параболические дюны распространены на аккумулятивных пляжевых берегах на северо-востоке Онежского полуострова (рис. 2б), а также на восточном берегу Воронки, где за счет твердого стока рек Месны, Шойны и Кии в БЗ накопились большие запасы песка (рис. 2г, 2д). В районе аккумулятивного мыса Инцы (северо-восточный берег пролива Горло) параболические дюны, как и другие формы массового транзита песка в сторону суши, приурочены к зоне разгрузки протяженного вдольберегового потока наносов [30, 55]. В эстуарии р. Варзуги крупные (длина до 1.3, ширина до 0.4 км) формы, похожие по морфологии на дюны прорыва, приурочены к левому берегу реки, почти не измененному человеком [15, 30, 36]. Они ориентированы по направлению преобладающих и наиболее сильных ветров ЮЗ и С–СВ румбов (рис. 3) и не имеют явно выраженной связи с древними или современным берегом. Возможно, рост этих дюн связан с перевеиванием камов и/или флювиогляциальных дельт, которые выделяют на левобережье Варзуги [7].

Трансгрессивные дюнные поля − это относительно крупные (протяженность от сотен метров до нескольких километров) формы эолового рельефа побережий, которые состоят из отдельных дюн и дюнных гряд различной морфологии. На берегах с умеренным и холодным климатом условиями их формирования являются большие запасы песка, сильные ветры, направленные от БЛ в сторону суши, и незначительная задернованность поверхности [40, 47, 48]. Древние трансгрессивные дюнные поля могут быть активны или стабилизированы растительностью [65]. На побережье Белого моря по КС уверенно выделяется четыре трансгрессивных дюнных поля. Три из них (длина от 1.3 до 5.5 км, ширина от 0.4 до 1.5 км, относительная высота дюн 10–15 м) приурочены к устьям рек Месны и Шойны с обильным твердым стоком (восточный берег Воронки) (рис. 2Д). Крупнейший на побережье Белого моря массив активных дюн (~7.5 км2) расположен на левобережье р. Шойны. Трансгрессивное дюнное поле в районе м. Инцы (северо-восточный берег пролива Горло) перекрывает голоценовую морскую террасу [30]. Длина массива около 1.8 км, ширина до 0.6 км, относительная высота дюн до 8 м. Основной источник питания дюн – пляжи в зоне разгрузки потока наносов [55]. В последние десятилетия пески поступают также от перевеивания террасы, поверхность которой была нарушена многочисленными транспортными колеями [30].

Песчаные покровы − плоские, пологоволнистые или пологогрядовые поверхности, сложенные эоловыми песками различной мощности [66]. Из-за невыразительной морфологии они не всегда могут быть выделены по КС. На рис. 1 показан песчаный покров в районе с. Ручьи (северо-восточный берег пролива Горло), где ранее были проведены детальные геологические и георадиолокационные исследования [30]. Песчаный покров (протяженность ~1.2 км при ширине до 0.25 км) расположен на аллювиально-морской террасе левого берега р. Ручьи (4–7 м н.у.м.), срезанной уступом размыва. Покров образуют горизонтально слоистые эоловые пески с включениями техногенного мусора (мощность 0.5–2 м), накопившиеся из-за активизации эолового выноса с береговых уступов, пляжей и песчаных приливных осушек, нарушенных разъездами транспорта [30].

Условия и ритмы прибрежного эолового морфолитогенеза в голоцене

Сведения о ритмике прибрежного эолового морфолитогенеза на побережье Белого моря и условиях образования голоценовых приморских дюн не многочисленны, и, за исключением нескольких дат из органогенных отложений и фрагментов деревьев, захороненных в эоловых песках [13, 30], являются косвенными. Ниже приведен их краткий обзор для районов беломорского побережья, отличающихся трендами изменения ОУМ, строением послеледникового рельефа, и, следовательно, объемом и составом поступающих в БЗ наносов, строением современных и голоценовых берегов. Сравнение конфигурации приморских дюн с режимом современных ветров [2, 10] позволило на качественном уровне оценить изменчивость этого параметра в голоцене.

Конфигурацию берегов Онежского полуострова контролирует строение краевых построек последнего оледенения [18, 27, 31, 33, 52]. Распространение голоценовых приморских дюн отражает закономерные изменения продолжительности и интенсивности их переработки в БЗ. Время трансформации отложений в БЗ увеличивается с северо-запада на юго-восток вслед за уменьшением скорости понижения ОУМ. На северо-западе полуострова она составляет ~2.8–2.9 мм/год [23, 27, 31], в центре (губы Унская и Ухта) − ~1.6–1.9 мм/год [52], в вершине Онежского залива − ~1.0–1.5 мм/год (по [63]), а в вершине Двинского залива близка к нулю [39, 68]. Интенсивность ветро-волнового воздействия резко уменьшается в юго-западном направлении (рис. 3). Это создало на берегах полуострова мозаичные условия формирования дюн.

На берегах Онежского залива (Лямицкий берег) с относительно затишными условиями (рис. 3) авандюны и перевеянные береговые валы выявлены только на трех участках, открытых наиболее сильным ветрам и обеспеченных наносами (рис. 1). В вершине залива, в районе устья р. Тамицы, авандюны приурочены к бровкам террас высотой 8–10 м и 4–5 м [18] и маркируют положение БЛ во время стабилизации ОУМ (~6.5–5.2 и ~4.5–4.0 тыс. кал.л.н. соответственно) [63]. В Пурнемском заливе строение прибрежных террас похоже, а их возраст оценивается интервалом позже ~5.0 тыс. кал.л.н. На участке разгрузки протяженного потока наносов у западного входа в залив берег развивается унаследовано. В то же время, на восточном мысу (м. Вейнаволок), где из-за понижения ОУМ и уменьшения глубин в БЗ поступает меньше наносов, начался размыв древних аккумулятивных форм [32].

На северо-западе Онежского полуострова интенсивность воздействия ветра и волн на берега существенно выше (рис. 1, 3). Древние авандюны и перевеянные береговые валы образуют несколько генераций [18, 19, 27, 31]. Верхняя из них приурочена к аккумулятивным участкам береговой линии трансгрессии тапес (14–18.5 м н.у.м.). Запас песков, достаточный для формирования аккумулятивных берегов и приморских эоловых форм, накопился в ходе длительной (~8.2–5.8 тыс. кал.л.н.) стабилизации ОУМ. На участках аллювиального питания БЗ это произошло в начале трансгрессии, а там, где основным источником наносов был селективный размыв морены, − в конце трансгрессии. На позднеголоценовых и современных берегах участки эоловой аккумуляции расположены хаотично, что связано, по-видимому, с изменениями локальных литодинамических условий на поднимающихся берегах сложной конфигурации [27, 31].

Северо-восточные берега Онежского полуострова (Летний берег) открыты частым и сильным ветрам (рис. 3). Вдольбереговые и поперечные потоки наносов обеспечивают положительный баланс песков [33]. Приморские дюны здесь занимают обширные пространства и более разнообразны (рис. 1). Наиболее древние и крупные формы также приурочены к БЛ трансгрессии тапес. Сложная и протяженная коса с дюнами высотой до 4 м формировалась около 4.5 тыс. лет (~8.4–3.9 тыс. кал.л.н.) в условиях незначительных колебаний ОУМ [52]. Взаимное расположение дюн и валов позволяет выделить не менее четырех этапов перестройки и перевеивания косы. Берег развивается, в основном, унаследовано (рис. 2в). Дюны прорыва и параболические дюны образуются на участках БЛ, ориентированных по нормали к наиболее сильным ветрам С–СВ румбов (рис. 3). На участках антропогенного воздействия вынос песка в сторону суши резко усиливается. В районе д. Яреньги установлено, что дефляция активизировалась позже ~0.8–0.55 тыс. кал.л.н., что близко ко времени возникновения первого поселения [30]. Однако причиной этого могла быть также потеря связи эоловых форм с источником питания в ходе постепенного понижения ОУМ.

В вершине Двинского залива преобладающие и наиболее сильные ветры ориентированы по нормали к берегу (рисунки 1, 3). Твердый сток р. Северной Двины и разгрузка протяженных вдольбереговых потоков наносов способствуют накоплению на ПБС больших запасов песка [25]. Однако приморские дюны здесь однообразны и представлены на о. Мудьюг и морской террасе к югу от дельты р. Северной Двины перевеянными косами и береговыми валами нескольких генераций. Они сформировались позже ~5 тыс. кал.л.н. при положении ОУМ незначительно выше современных отметок. Датированы несколько этапов развития и размыва береговых форм [12, 68], что при близком к стабильному положении ОУМ, вероятно, может быть индикатором эпизодов штормовой активности. Вместе с тем, судя по ориентировке кос и валов, направление потоков наносов существенно не изменялось.

На северо-востоке Двинского залива (Зимний берег), относительно стабильном (скорость понижения ОУМ ~0.2–0.5 мм/год [28]) и открытом преобладающим сильным ЮЗ ветрам, господствуют абразионные берега. Прибрежные эоловые формы − невысокие перевеянные валы, развиты только на аккумулятивном мысу Керецкий (рис. 1). Формирование мыса относят к суббореальному времени [25].

Восточный берег пролива Горло (Зимний берег) − район с сильными ветрами, часто дующими по нормали или наклонно-нормально к БЛ (рисунки 1, 3). Как и на Онежском полуострове, конфигурацию БЛ и ПБС контролирует положение моренных гряд последнего оледенения [7]. Однако длительные (около ~9.5 тыс. к.л.) колебания ОУМ на уровне близком к современному или незначительно выше него11 [37], быстрый размыв берегов [25] и присутствие в береговых уступах “подморенных”, преимущественно песчаных отложений позднего неоплейстоцена [67], обеспечили накопление в БЗ значительных запасов песков. Частичная разгрузка мощных и протяженных потоков наносов на взморьях рек была благоприятна для образования последовательности авандюн. На приустьевых косах сформировались 2–4 авандюны, наиболее мощные из них высотой 5–18 м развиты в устье р. Майды [59]. Возраст авандюн может быть приблизительно оценен только в районе р. Ручьи, где эоловые отложения залегают на прибрежно-морских осадках, накопившихся ранее ~4.4–4.3 тыс. кал.л.н. [29]. Накопление песков трансгрессивных дюн у аккумулятивного мыса Инцы, судя по датам из отложений перекрытой ими террасы, может быть также отнесено к позднему голоцену (позже ~3.3 и ранее ~2 тыс. кал.н.) [29]. Вероятно, более древние прибрежные дюны были разрушены во время максимума трансгрессии тапес. Иная ситуация наблюдается на аккумулятивном мысу Вепревском (рис. 2а). Основание авандюны на берегу отмершего палеозалива перекрыто торфом с возрастом подошвы ~9.1–9.3 тыс. кал.н. [29]. Вероятно, авандюна формировалась в начале трансгрессии тапес, а ко времени максимального повышения ОУМ залив был уже заполнен торфом, который “законсервировал” авандюну.

На северных берегах Бассейна и западных берегах пролива Горло (Терский берег) скорости ветра увеличиваются с запада на восток (рис. 3). Несмотря на значительную долю сильных ветров, дующих в сторону берега, голоценовые эоловые формы приурочены, в основном, к устьям рек (рис. 1). Это связано с дефицитом песчаных наносов на открытых берегах, сложенных терригенными породами рифея и перекрытых маломощными, преимущественно ледниковыми отложениями [7]. Исключением являются относительно крупные (до 3–4 м) древние авандюны и перевеянные береговые валы аккумулятивного мыса Никодимского, сформировавшегося в зоне конвергенции потоков наносов [25]. Возраст перевеянных террас западного побережья пролива Горло по немногочисленным датам может быть оценен в широких пределах (средний−поздний голоцен) [1, 17], а скорость понижения ОУМ в это время − интервалом от ~2.5 мм/год за последние ~8.6–8.4 тыс. кал.л.н. (по [1]) до ~0.9–1.5 мм/год за последние ~7.2–5.2 тыс. кал.л.н. (по [17, 39]).

Сложный комплекс эоловых форм, существенно измененных антропогенным воздействием, сформировался в устье р. Варзуги [15, 24, 31, 36]. На правом берегу реки морские террасы, в том числе протяженная “приустьевая коса”, формировались, начиная с ~8.2 тыс. кал.л.н. [13], за счет материала, поступающего с твердым стоком реки, вдольбереговыми и поперечными потоками наносов [36]. При этом ОУМ понижался со скоростью ~3 мм/год [13]. Перевеивание поверхности “косы” началось не ранее ~2.3–2.0 тыс. кал.л.н. [13]. Активизация перевеивания “косы”, связанная, вероятно, с антропогенной нагрузкой, датирована интервалом 0.33–0.14 тыс. кал.л.н. [31].

Данные о ритмике приморских дюн на берегах Мезенского залива и Воронки в литературе отсутствуют.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Типы и условия образования голоценовых приморских дюн

Анализ распространения голоценовых прибрежных эоловых форм на побережье Белого моря показал, что, как и на других берегах Арктики и Субарктики [61], здесь преобладают наиболее “простые” типы приморских дюн − перевеянные береговые валы, древние авандюны, дюны прорыва и параболические дюны. При этом перевеянные береговые валы могли формироваться на берегах с меньшими запасами песков. На поднимающихся и достаточно бедных наносами [6, 25, 34] берегах Белого моря они составляют подавляющее большинство форм эолового рельефа. Типичные последовательности крупных авандюн, для образования которых необходим избыток наносов [48], выявлены на приустьевых косах Зимнего и Канинского берегов. Дюны, закрывающие береговые уступы, характерны для берегов абразионных типов, полностью или частично сложенных песчаными отложениями, однако достигают значительных размеров только вблизи устьев рек. Дюны прорыва единичны и тяготеют к берегам, открытым наиболее сильным ветрам и участкам с нарушенным растительным покровом. Параболические дюны выявлены в условиях обильного питания эоловых форм − на приустьевых косах, барах и по периферии трансгрессивных дюнных полей Канинского и Канушинского берега, а также дюнного массива мыса Инцы (Зимний берег). Трансгрессивные дюнные поля маркируют участки избыточного, регулярного и продолжительного поступления наносов. Дополнительным благоприятным фактором являются, по-видимому, безлесные ландшафты или участки с нарушенным растительным покровом. Песчаные покровы, сложенные эоловыми песками с включениями антропогенного мусора, могут быть характерны для окрестностей поселений и других участков антропогенного воздействия.

В отличие от берегов Балтийского моря, где источниками питания приморских дюн традиционно считаются флювиогляциальные пески [47, 54], для беломорских голоценовых дюн на ранних этапах развития такими источниками были твердый сток рек и селективный размыв ледниковых отложений. Из-за незначительного (до 30%) содержания в морене песка [7] накопление в БЗ запаса наносов, необходимого для создания аккумулятивных форм, заняло даже на ветреных берегах Онежского полуострова около 2 тыс. лет [31]. В связи с этим, кроме литогенного контроля и режима ветров, важными факторами времени “жизни” берега, которые определили возможность прибрежного эолового морфолитогенеза, были продолжительность стабилизации ОУМ во время трансгрессии среднего (или среднего − позднего) голоцена и скорость его дальнейшего понижения. Верхняя граница скорости понижения ОУМ, при которой возможно образование прибрежных дюн на побережьях, сложенных мореной, близка, по-видимому, к 3 мм/год. При скорости понижения ОУМ меньше ~0.5 мм/год сценарии развития береговых, в т.ч. эоловых форм изменялись в зависимости от условий питания, строения ПБС (отмелый, приглубый), ориентировки к эффективным ветрам (Зимний берег в Двинском заливе и Горле Белого моря, о. Мудьюг). Режим ветров лимитировал образование приморских дюн только в Онежском заливе.

Возраст дюн и ритмы прибрежного эолового морфолитогенеза

Приморские дюны Белого моря начали формироваться в среднем голоцене, во время трансгрессии Тапес (Онежский полуостров, устье р. Варзуга, устье р. Варзуги). Активному образованию эоловых форм способствовали теплый климат и малая продолжительность на акватории ледового периода [26]. На берегах, где ОУМ понижался очень медленно, или стабильных (вершина Двинского залива, Зимний берег, вероятно, восточная часть Терского берега), датировки возраста террас позволяют отнести начало образования дюн к разным интервалам позднего голоцена, когда ОУМ на конкретных участках берега приблизился к современному. Однако более древние дюны могли не сохраниться и быть разрушены штормами или переработаны более молодыми дюнами, как произошло на берегах о. Мичиган [45]. На беломорских берегах примером такого варианта событий служат детально датированные береговые формы о. Мудьюг [68].

Для ясных выводов о ритмике образования приморских дюн и закономерных связях между усилением эоловой аккумуляции, колебаниями ОУМ, изменениями циркуляции атмосферы, режима ветров и штормовой активности хронологических данных пока недостаточно.

По данным георадиолокационного профилирования дюнных массивов на Летнем и Зимнем берегах Белого моря было показано, что число крупных ритмов развития дюн на разных участках не одинаково (от 2 до 4) [30, 59]. В современных условиях Белого моря направления как преобладающих (рис. 1), так и сильных ветров, способных переносить пески (рис. 3), подчинено орографическому контролю [7]. В связи со сложной орографией побережья корреляция между ритмами крупномасштабной атмосферной циркуляции и штормовой активностью для Белого моря не выявлена [56]. Можно ожидать, что в голоцене ситуация была похожей. Это косвенно подтверждается унаследованным характером развития береговых и эоловых форм на всех рассмотренных побережьях Белого моря. Ориентировка форм позволяет предположить, что начиная со среднего голоцена, направления потоков наносов, а значит, и преобладающих ветров и волн, кардинально не изменялась.

Вместе с тем, выявлено несколько участков (м. Вепревский в Онежском заливе [32], устье р. Яреньги в Двинском заливе [31], м. Вепревский на юго-западе пролива Горло [29]), где деградация и/или размыв эоловых форм были связаны, вероятно, с разрывом литодинамической связи с БЗ.

Таким образом, можно согласиться с мнением [3, 4, 38] о главенствующей роли в динамике прибрежных дюн баланса наносов и важной роли локальных геоморфологических факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным дешифрирования космических снимков и обзора литературных источников проведена типизация голоценового аккумулятивного эолового рельефа Белого моря побережья Белого моря. Выполнен анализ закономерностей их распространения и источников питания. Обобщены существующие данные о ритмах прибрежного эолового морфолитогенеза в голоцене.

На побережье Белого моря выделены 5 типов голоценовых “вторичных” дюн: древние авандюны и/или перевеянные береговые валы, дюны на абразионных уступах; дюны прорыва и параболические дюны; трансгрессивные дюнные поля; песчаные покровы. Реконструированы условия образования разных типов “вторичных” дюн.

Основными источниками питания прибрежных эоловых форм на ранних стадиях их развития были наносы, поступившие в береговую зону с твердым стоком рек и от селективного размыва морены. На “моренных” берегах на накопление запасов песков, достаточных для образования дюн, необходимо несколько тысячелетий. Поэтому на периферии ледниковых щитов динамика ОУМ является одним из главных факторов, лимитирующим процессы прибрежного морфолитогенеза. На беломорских берегах дюны формировались при скорости понижения ОУМ не больше ~3 мм/год.

Дюны формировались со среднего и позднего голоцена, раньше на поднимающихся берегах. Ритмы активизации прибрежных эоловых процессов на разных участках побережья не были синхронны. Морфология прибрежных береговых и эоловых форм позволяет предположить, что направления потоков наносов, ветра и подхода волн со среднего голоцена существенно не изменялись. Выявлены участки, где деградация прибрежного эолового рельефа произошла в результате потери литодинамической связи с источниками поступления наносов при понижении относительного уровня моря.

Источники финансирования. Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-27-00499.

Список литературы

Агафонова Е.А., Полякова Е.И., Романенко Ф.А. Диатомовые водоросли в голоценовых отложениях Терского берега Белого моря в связи с историей его развития в послеледниковое время // Арктика и Антарктика. 2020. № 2. С. 1–16.

Атлас “Климат морей России и ключевых районов Мирового океана”. Белое море. ЕСИМО. 2007 // http://www.esimo.ru/atlas/index_atlas.html (дата обращения 04.12.2022).

Афанасьев В.В. О новом типе эолового морфогенеза на вулканогенных берегах (о. Итуруп, Большая Курильская гряда) // Геосистемы переходных зон. 2019. Т. 3. № 4. С. 423–427.

Бадюкова Е.Н., Соловьева Г.Д. Прибрежные эоловые формы и колебания уровня моря // Океанология. 2015. Т. 55. № 1. С. 139–146.

Берега / Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Никифоров Л.Г. М.: Мысль, 1991. 479 с.

Варейчук Н.С., Игнатов Е.И. Геоморфологическая карта дна Белого моря // Геоморфология. 1989. № 1. С. 67–72.

ВСЕГЕИ: Информационные ресурсы // https:// vsegei.ru/ru/info/quaternary-2500/ (дата обращения 2022.10.11).

Выхованец Г.В. Эоловый процесс на морском берегу. Одесса: Астропринт, 2003. 368 с.

Геоэкологическое состояние арктического побережья России и безопасность природопользования / Под ред. Н.И. Алексеевского. М.: ГЕОС, 2007. 585 с.

Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 2. Белое море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / Под ред. Глуховского Б.Х., Терзиева Ф.С. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. 240 с.

Ермолов А.А. Геоморфология беломорских берегов Кольского полуострова // Геоморфология. 2010. № 1. С. 36–42.

Зарецкая Н.Е. Голоценовая история дельты р. Северной Двины // Геоморфология. 2018. № 1. С. 3–17.

Зарецкая Н.Е., Репкина Т.Ю. Новые данные по истории Терского берега Белого моря в голоцене (район устья р. Варзуги) // Геология морей и океанов: Материалы XXI Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т. III. М.: ГЕОС, 2015. С. 185–189.

Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 710 с.

Казаков Л.А., Вишняков Г.В. Кузоменские пески в начале XXI века. М.: Пи-Квадрат, 2014. 128 с.

Корсакова О.П. Побережье Белого моря в пределах Фенноскандинавского кристаллического щита в неоплейстоцене и голоцене // Известия РАН. Серия географическая. 2022. Т. 86. № 6. С. 883–897.

Кошечкин Б.И. Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита. Л.: Наука, 1979. 158 с.

Лаврова М.А. К геологии Онежского полуострова Белого моря // Тр. Геол. музея Ак. наук. 1931. Т. VIII. 70 с.

Лаврова М.А. О древних дюнах Онежского полуострова // Докл. АН СССР. 1928. С. 215–220.

Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова. М-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 233 с.

Леонтьев О.К. Основы геоморфологии морских берегов. М.: Изд-во Моск. университета, 1961. 418 с.

Леонтьев О.К., Никифоров Л.Г., Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: Изд-во Моск. Университета, 1975. 336 с.

Леонтьев П.А., Субетто Д.А., Репкина Т.Ю. и др. Реконструкция относительного перемещения уровня моря в голоцене на северо-западе Онежского полуострова (губа Конюхова, Белое море) на основе палеолимнологических исследований // Известия РАН. Серия географическая. 2022. Т. 86. № 6. С. 933–945.

Медведев П.М. Кузоменские подвижные пески и мероприятия по их закреплению // Изв. ВГО. 1964. Т. 96. Вып. 1. С. 30–38.

Невесский Е.Н., Медведев В.С., Калиненко В.В. Белое море. Седиментогенез и история развития в голоцене. М.: Наука, 1977. 236 с.

Новичкова Е.А. Постледниковая история развития Белого моря по материалам изучения водных и наземных палиноморф. Автореф. дисс…. к.г.-м.н. М.: ИО РАН, 2008. 26 с.

Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Субетто Д.А. и др. Морфодинамика берегов северо-запада Онежского полуострова Белого моря в голоцене. Губа Конюхова // Тр. КарНЦ РАН. 2017. № 8. С. 1–19.

Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Шилова О.С. Двинский залив Белого моря в позднеледниковье – раннем голоцене // Геоморфология. 2018. № 2. С. 71–88.

Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Шилова О.С. и др. Юго-восточный берег Горла Белого моря в голоцене: рельеф, отложения, динамика // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. Вып. 6. Спб.: ААНИИ, 2019. С. 146–153.

Репкина Т.Ю., Луговой Н.Н., Гуринов А.Л., Романенко Ф.А. Антропогенные изменения эоловых процессов на берегах Белого моря // Изв. РАН. Серия географическая, 2022. Т. 86. № 6. С. 1046–1062.

Репкина Т.Ю., Романенко Ф.А., Лудикова А.В., Зарецкая Н.Е. Северо-западные берега Онежского полуострова Белого моря в голоцене: условия развития, динамика, хронология // Изв. РАН. Серия Географическая. 2020. Т. 84. № 6. С. 888–904.

Репкина Т.Ю., Яковлева А.П., Леонтьев П.А. и др. Морфодинамика берегов Онежского залива Белого моря в голоцене (окрестности с. Пурнема) // География: развитие науки и образования. Сб. статей по материалам ежегодной международной научно-практической конференции LXXIV Герценовские чтения. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. Т. 1. С. 163–167.

Сафьянов Г.А., Репкина Т.Ю. Морфо- и литодинамика берегов Онежского полуострова // Система Белого моря. Т. IV. Процессы осадкообразования, геология и история. М.: Научный мир, 2017. С. 185–200.

Сафьянов Г.А., Соловьева Г.Д. Геоморфология дна и берегов Белого моря // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2005. № 3. С. 54–62.

Ульст В.Г. К вопросу о закономерностях развития эоловой аккумуляции на морском берегу // Тр. Океаногр. Ком. 1959. Т. IV. С. 91–100.

Шевченко Н.В., Сафьянов Г.А. Эоловые процессы на берегах Белого моря // Материалы XXII Международной береговой конференции “Проблемы управления и устойчивого развития прибрежной зоны моря”. (Геленджик, 16–20 мая 2007 г.). Краснодар: Эдар принт, 2007. С. 175–178.

Шилова О.С., Зарецкая Н.Е., Репкина Т.Ю. Голоценовые отложения юго-восточного побережья Горла Белого моря: новые данные диатомового и радиоуглеродного анализов // Докл. РАН. 2019. Т. 488. № 6. С. 661–666.

Anthony E.J., Mrani-Alaoui M., Héquette A. Shoreface sand supply and mid- to late Holocene aeolian dune formation on the storm-dominated macrotidal coast of the southern North Sea // Marine Geology. 2010. V. 276. Iss. 1–4. P. 100–104.

Baranskaya A.V., Khan N.S., Romanenko F.A. et al. A postglacial relative sea-level database for the Russian Arctic coast // Quarternary Science Reviews. 2018. V. 199. P. 188–205.

Bird E.C.F. Coastal geomorphology: an introduction. Chichester; Hoboken, NJ: Wiley, 2008. 411 p.

Creel R.C., Austermann J., Khan N.S. et al. Postglacial relative sea level change in Norway // Quarternary Science Reviews. 2022. V. 282. 107422

Düsterhus A., Rovere A., Carlson A.E. et al. Palaeo-sea-level and palaeo-ice-sheet databases: problems, strategies, and perspectives. // Climate of the Past. 2016. V. 12. Iss. 4. P. 911–921.

Google Earth // https://www.google.ru/intl/ru/earth/ (дата обращения 2022.10.10).

Google Earth Engine: Timelapse // https://earthengine. google.com/timelapse/ (дата обращения 2022.10.10).

Hansen E.D., Fisher T.G., Arbogast A.F., Bateman M.D. Geomorphic history of low-perched, transgressive dune complexes along the southeastern shore of Lake Michigan // Aeolian Research. 2010. V. 1. Iss. 3–4. P. 111–127.

Harff J., Deng J., Dudzińska-Nowak J. et al. What Determines the Change of Coastlines in the Baltic Sea? // Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East / Harff J., Furmańczyk K., von Storch H. (Eds.). Coastal Research Library. 2017. V. 19.

Hellemaa P. The development of coastal dunes and their vegetation in Finland // Fennia, 1998. V. 176. Iss. 1. P. 111–221.

Hesp PA. Foredunes and Blowouts: initiation, geomorphology and dynamics // Geomorphology. 2002. V. 48. Iss. 1–3. P. 245–268.

Hesp P.A., Dillenburg S.R., Barboza E.G. et al. Beach ridges, foredunes or transgressive dunefields? Definitions and an examination of the Torres to Tramandaí barrier system, Southern Brazil // Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 2005. V. 77. Iss. 3. P. 493–508.

Hilgers A. The chronology of Late Glacial and Holocene dune development in the northern Central European lowland reconstructed by optically stimulated luminescence (OSL) dating. PhD thesis. Institut für Geographie. Köln: Universität zu Köln, 2007. 440 p.

INQUA Dunes Atlas Chronologic Database // https:// www.dri.edu/inquadunesatlas/ (дата обращения 2022.05.02).

Kublitskiy Yu., Repkina T., Leontiev P. et al. Reconstruction of relative sea-level changes based on a multiproxy study of isolated basins on the Onega Peninsula (White Sea, northwestern Russia) // Quaternary International. 2023. V. 644–645. P. 79–95.

Lancaster N., Wolfe S., Thomas D. et al. The INQUA Dunes Atlas chronologic database // Quaternary International. 2016. V. 410. Part B. P. 3–10.

Łabuz T.A., Grunewald R., Bobykina V. et al. Coastal Dunes of the Baltic Sea Shores // A Review, Quaestiones Geographicae. 2018. V. 37. Iss. 1. P. 47–71.

Lugovoy N.N., Repkina T.Yu. Coastal dynamics of the accumulative Intsy cape (Zimniy Coast of the White Sea) // INQUA. 2019 Abstracts. 2019. P–3007.

Myslenkov S., Medvedeva A., Arkhipkin V. et al. Long-term Statistics of Storms in the Baltic, Barents and White Seas and Their Future Climate Projections // Geography, Environment, Sustainability. 2018. V. 11. № 1. P. 93–112.

Peterson C.D., Murillo-Jiménez J.M., Stock E. et al. Origins of late- Pleistocene coastal dune sheets, Magdalena and Guerrero Negro, from continental shelf low-stand supply (70–20 ka), under conditions of southeast littoral- and eolian-sand transport, in Baja California Sur, Mexico // Aeolian Research. 2017. V. 28. P. 13–28.

Porat N., Botha G. The luminescence chronology of dune development on the Maputaland coastal plain, southeast Africa // Quaternary Science Reviews. 2008. V. 27. Iss. 9–10. P. 1024–1046.

Repkina T.Yu., Leontiev P.A., Kublitskiy Yu.A. et al. Aeolian morpholithogenesis of the eastern coast of the White Sea in the Holocene according to paleolimnological and GPR studies // Limnology and Freshwater Biology. 2022. № 4. P. 1541–1543.

Rosentau A., Klemann V., Bennike O. et al. A Holocene relative sea-level database for the Baltic Sea // Quaternary Science Reviews. 2021. V. 266. 107071

Ruz M.-H., Hesp P.A. Geomorphology of high-latitude coastal dunes: a review // Geological Society. London, Special Publications. 2014. V. 388. P. 199–212.

SAS Planet // https://sasplanet.ru/ (дата обращения 2022.09.15).

Selivanov A.O. Morphological changes on Russian coasts under rapid sea-level changes: Examples from the Holocene history and implications for their future // J. Coast. Res. 1996. V. 12. Iss. 4. P. 823–830.

Sloss C.R., Shepherd M., Hesp P.A. Coastal Dunes: Geomorphology // Nature Education Knowledge. 2012. V. 3(3): 2.

Vacchi M., Ghilardi M., Melis R.T. et al. New relative sea-level insights into the isostatic history of the Western Mediterranean // Quaternary Science Reviews. 2018. V. 201. P. 396–408.

Wolfe S.A. History of High Latitude Dune Fields // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. 2014.

Zaretskaya N.E., Rybalko A.E., Repkina T.Yu. et al. Late Pleistocene in the southeastern White Sea and adjacent areas (Arkhangelsk region, Russia): stratigraphy and palaeoenvironments // Quaternary International. 2021. V. 605–606. P. 126–141.

Zaretskaya N.E., Shevchenko N.V., Simakova A.N., Sulerzhitsky L.D. Chronology of the North Dvina River delta development over the Holocene // Geochronometria. 2011. V. 38. № 2. P. 116–127.

Дополнительные материалы отсутствуют.