Океанология, 2023, T. 63, № 6, стр. 1027-1030

Исследование абиотических факторов, определяющих динамику морских экосистем и формирование аномальных условий в прибрежных водах Дальнего Востока, в 80-ом рейсе НИС “Профессор Гагаринский”

В. Б. Лобанов 1, *, А. Ф. Сергеев 1, П. Ю. Семкин 1, Н. Б. Лукьянова 1, В. Цой 1, П. П. Тищенко 1, И. Ф. Алексеев 1, С. П. Кукла 1, А. А. Мазур 1, М. С. Обрезкова 1, И. А. Прушковская 1, С. Г. Сагалаев 1, Е. Ю. Тибенко 1, М.С. Федоров 1, М. Г. Швецова 1, А. Ю. Юрцев 2

1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН

Владивосток, Россия

2 Национальный оператор научно-исследовательского флота

Владивосток, Россия

* E-mail: lobanov@poi.dvo.ru

Поступила в редакцию 12.10.2022

После доработки 12.10.2022

Принята к публикации 16.02.2023

- EDN: QWAGBL

- DOI: 10.31857/S0030157423060084

Аннотация

В экспедиционном рейсе № 80 НИС “Профессор Гагаринский”, выполнявшимся в период 15 июня– 18 июля 2022 г. были проведены комплексные гидролого-гидрохимические исследования в Авачинском заливе Камчатки, на северо-восточном шельфе о. Сахалин и в заливе Петра Великого для оценки современных экологических рисков в прибрежной зоне ключевых районов дальневосточных морей и, в частности, исследования возможных абиотических факторов, обусловивших массовую гибель морских организмов у побережья Камчатки осенью 2020 г. Выполнен комплекс СТД-зондирований, гидрохимического анализа проб воды, проведена постановка автономных буйковых станций, а также отбор проб планктона и донных осадков. Отмечено повышенное содержание биогенных элементов, как в подповерхностных, так и в промежуточных тихоокеанских водах, в сравнении с данными 1990–2000-х гг. Интенсивное таяние снега на прилегающих горных склонах в период проведения съемки определило существенное влияние материкового стока на гидрохимические характеристики вод Авачинского залива, вызывая понижение солености и значительное повышение концентрации биогенных элементов и хлорофилла-а в прибрежной зоне. Динамика синоптических вихрей обеспечивает перенос прибрежных вод в океан на расстояние более 100 миль. Полученные результаты позволяют предположить, что катастрофическое явление у берегов Камчатки, связанное с аномальным цветением водорослей обусловлено сопряжением биогеохимических и гидрологических факторов – речного стока и подъема глубинных вод в заливе, вызванного прибрежным ветровым и динамическим апвеллингом в период максимального прогрева и эвтрофикации вод Субарктики Тихого океана, а также орографическими и топографическими особенностями Авачинского залива.

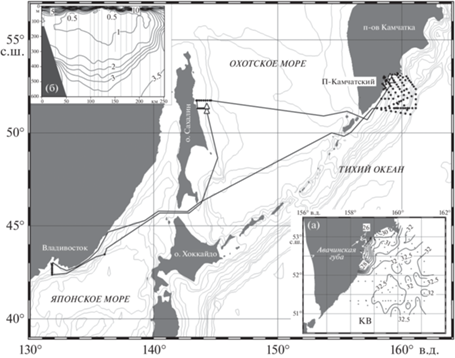

Экспедиция рейса № 80 НИС “Профессор Гагаринский” была организована Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева в период c 15 июня по 18 июля 2022 г. Основной задачей экспедиции являлась оценка абиотических факторов среды, которые могли способствовать интенсивному цветению токсичных микроводорослей, вызвавших массовую гибель морских организмов в Авачинском заливе Камчатки и на прилегающих акваториях в 2020 г., а также оценка иных возможных экологических рисков в прибрежной зоне полуострова Камчатка, связанных с климатическими изменениями и другими природными факторами. Для этого была проведена комплексная гидролого-гидрохимическая съемка на прилегающей к юго-восточной части Камчатки акватории Тихого океана, которая позволит выявить крупномасштабные межгодовые изменения, происходящие в западной Субарктике Тихого океана, оценить региональные процессы, связанные с динамикой вод синоптического масштаба, а также локальные воздействия, обусловленные влиянием материкового стока. Исследования биогеохимических процессов в прибрежной зоне моря были проведены как в Авачинском заливе, его нескольких бухтах, включая Авачинскую губу, так и на северо-восточном шельфе о. Сахалин в Набильском заливе и прилегающей акватории Охотского моря. Для изучения короткопериодной изменчивости океанологических характеристик были установлены донные автономные буйковые станции (АБС) с измерителями океанологических характеристик на шельфе Сахалина и в Авачинском заливе, а также выполнен мониторинговый разрез в заливе Петра Великого Японского моря (рис. 1).

Рис. 1.

Схема работ экспедиции ТОИ ДВО РАН на НИС “Профессор Гагаринский” (рейс № 80) в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана в июне–июле 2022 г. Точками показано положение океанографических станций, треугольниками – положение АБС; изобаты в метрах. На врезках: (а) распределение солености (епс) в поверхностом слое в районе юго-восточной Камчатки; (б) – распределение температуры воды (°С) на разрезе через Камчатский вихрь (КВ); положение станций СТД-зодирований показано тонкими вертикальными линиями.

Общее количество гидрологических станций с СТД-зондированиями составило 156, в том числе с отбором проб воды на химические анализы – 91. На 21 станции отобраны пробы фитопланктона из поверхностного слоя воды с помощью сетки, на 12 станциях отобраны пробы с помощью батометра для анализа видового состава фитопланктона. Выполнено 19 станций с отбором проб донных осадков. Отобрано 19 проб для анализа диатомовых водорослей, 18 проб на анализ спор токсичных микроводорослей и 13 проб на биотестирование. При работах с лодки в прибрежной зоне выполнено 15 станций в Набильском заливе, 4 станции в плюме р. Налычева (Авачинский залив), 11 станций и по одной пробе снега и воды из водопада в б. Вилючинской, а также 1 проба из р. Авача. Поставлено две АБС на шельфе о. Сахалин и две в Авачинском заливе. В экспедиции проанализировано по 580 проб воды на стандартные гидрохимические параметры: растворенный кислород, биогены (фосфаты, нитраты, нитриты, силикаты), щелочность, pH и 150 проб на аммоний. Законсервировано для анализа в лаборатории ТОИ ДВО РАН 150 проб на общий азот и фосфор, по 48 проб на макрокомпонентный состав воды и стабильные изотопы 18О и D, 127 проб на хлорофилл-а, 84 на гуминовые вещества, 45 на растворенный органический углерод и 120 на соленость.

В качестве основных предварительных результатов можно отметить следующее:

1. Отмечено повышенное содержание биогенных элементов, как в подповерхностных, так и в промежуточных тихоокеанских водах, в сравнении с данными 1990–2000-х гг., что свидетельствует о развивающейся эвтрофикации этого района Мирового океана.

2. Обнаружено существенное влияние материкового стока на гидрохимические характеристики вод Авачинского залива. Значительное распреснение поверхностного слоя до 26–27 епс зарегистрировано в прибрежных бухтах и на расстоянии до 10 миль от берега, воды с соленостью ниже 32 епс и повышенным содержанием биогенных элементов прослеживались на удалении до 100 миль.

3. Выявлены локальные области с повышенной концентрацией хлорофилла-а как в прибрежной зоне, так и в открытом океане, свидетельствующие об интенсивном цветении фитопланктона, признаки которого также наблюдались визуально по прозрачности воды, наличию пленок ПАВ и пены.

4. Исследование прибрежных акваторий Авачинского залива (б. Вилючинская, приустьевая акватория р. Налычева) в период интенсивного таяния снега на прилегающих горных склонах показало значительное влияние речного стока на гидрохимический режим прибрежных вод океана. Многочисленные ручьи и водопады, где концентрация нитратов превышала 35 мкмоль/л, являются точечными источниками биогенных элементов, в их непосредственной близости визуально наблюдались признаки цветения микроводорослей.

5. Отмечено повсеместное повышение концентрации фосфатов в придонных слоях воды в бухтах Вилючинская и Авачинская, до 3 и 5 мкмоль/л соответственно, при относительно низкой их концентрации в реках (около 0.5 мкмоль/л). Причины столь высокой концентрации фосфора в придонной воде, обнаруженные источники азота и отклонения азот-фосфорных соотношений от классического соотношения Редфилда требуют дальнейшего исследования.

6. На акватории Авачинского залива в период работ выявлено два вихревых образования синоптического масштаба, диаметром около 90 км (антициклон) и 50 км (циклон). По результатам гидрологических измерений, включая глубоководные до дна (3150 м), показано, что движение вихрей контролируется донной топографией.

7. Основная роль циклонического вихря заключается в подъеме обогащенных биогенными элементами глубинных вод у континентального склона залива. Установлено, что их выход, в первую очередь, осуществляется по подводным каньонам.

8. Детальная съемка антициклонического вихря, сформировавшегося в Авачинском заливе, показала важную роль вихревых структур в адвекции прибрежных вод в океан и формировании благоприятных условий для цветения фитопланктона на прилегающих океанских акваториях, простирающихся до района северных Курильских островов.

9. Полученные в экспедиции результаты позволяют сформулировать предварительную гипотезу о природе экологической катастрофы у берегов Камчатки: явление возникновения аномального цветения водорослей обусловлено сопряжением биогеохимических и гидрологических факторов – речного стока и подъема глубинных вод в заливе, вызванного прибрежным ветровым и динамическим апвеллингом в период максимального прогрева и эвтрофикации вод Субарктики Тихого океана, а также орографическими и топографическими особенностями Авачинского залива.

10. Получены пробы морских и речных вод, планктона и донных осадков для проведения специальных анализов в лабораториях ТОИ ДВО РАН, ННЦМБ ДВО РАН и ДВФУ, необходимых для выполнения комплексной межведомственной программы “Экологическая безопасность Камчатки: изучение и мониторинг опасных природных явлений и антропогенных воздействий”.

11. Анализ качественного и количественного состава диатомовых водорослей на основе собранных проб донных осадков позволит охарактеризовать современное экологическое состояние Авачинского залива и Авачинской губы.

12. Биотестирование проб донных осадков позволит получить характеристику экологического состояния изучаемой акватории, оценить уровень загрязнения среды.

13. Получены новые данные по структуре вод на шельфе о. Сахалин в начале летнего периода, которые свидетельствуют об интенсивном водообмене поперек шельфа и скатывании зимних холодных вод в глубокую часть котловины.

14. Впервые проведены биогеохимические исследования Набильского залива о. Сахалин. Зарегистрирована высокая интенсивность первичного продуцирования – высокая концентрация хлорофилла-а (около 15 мкг/л), практически полное изъятие биогенных элементов в водах залива, концентрация гуминовых веществ, достигающая 46 мгС/л, что почти в два раза выше, чем в эвтрофированных реках Приморского края, таких как Раздольная и Туманная.

15. Получено распределение океанографических характеристик на мониторинговом разрезе в заливе Петра Великого Японского моря для июня и июля, что позволит оценить внутригодовую изменчивость структуры вод и динамику бентического фронта, характеризующую процессы сезонного апвеллинга и даунвеллинга.

Источники финансирования. Экспедиция проводилась за счет средств, предоставленных Минобрнауки России. Исследования выполнялись по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2021– 2023 гг., подпрограмма 2 “Фундаментальные и поисковые научные исследования”, направление 1.5.8. Океанология, раздел 1.5.8.7. Комплексные и междисциплинарные исследования океанов и морей, темы №№ 6 и 11 (рег. №№ 121021700346-7, 121-21500052-9), а также в рамках Комплексной межведомственной программы “Экологическая безопасность Камчатки: изучение и мониторинг опасных природных явлений и антропогенных воздействий” (рег. № 122012700198-9).

Список литературы отсутствует.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Океанология