Почвоведение, 2023, № 11, стр. 1340-1356

Распознавание каменистых, песчаных и карбонатных с поверхности почв на юге Приволжской возвышенности (Волгоградская область) по космическим снимкам

И. Н. Горохова a, *, Н. Б. Хитров a, **

a Почвенный институт им. В.В. Докучаева

119017 Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 2, Россия

* E-mail: g-irina14@yandex.ru

** E-mail: khitrovnb@gmail.com

Поступила в редакцию 30.03.2023

После доработки 04.05.2023

Принята к публикации 01.06.2023

- EDN: YILUEV

- DOI: 10.31857/S0032180X23600609

Аннотация

Исследовали почвы Волго-Донской оросительной системы, в пределах опытной станции “Орошаемая”. Распознавание проводили по спектральной яркости космического изображения (Pleiades) открытой поверхности почв в 4 каналах, из которых наиболее ранжированные значения отмечены в канале В1 (0.43–0.55 мкм). Изучены три катены, вдоль которых получена полевая информация о почвах. Установлено, что наибольшую яркость (В1) создают разбросанные по поверхности камни, щебень и песок (970–1100 ед.). Далее следуют поверхностно-вскипающие почвы с сильнощебнистыми породами на глубине около 1.5 м и супесчаные почвы (710–830 ед.), вскипающие с поверхности почвы на пестрых суглинках и песках около 0.5 м (до 700 ед.), а также поверхностно-карбонатные почвы, где пестрые суглинки и пески расположены глубоко (более 70 см), или наблюдается отсутствие карбонатного материала в поверхностных горизонтах, с яркостью 560–670 ед. Использование такого подхода позволит более детально проводить распознавание почв по материалам космических съемок и разделять поверхностно-каменистые и песчаные почвы от поверхностно-карбонатных почв, отображающихся на снимках похожей пятнистой неоднородностью, но отличающихся спектральной яркостью.

ВВЕДЕНИЕ

Волгоградская область относится к максимально освоенным территориям, где дальнейшее увеличение земель сельскохозяйственного назначения практически исчерпано. Основные массивы сельскохозяйственных угодий установились в начале 1960-х гг. после освоения целинных и залежных земель и широкого развития орошения, особенно масштабного – в сухостепной зоне.

В настоящее время по данным Минсельхоза [10] общая площадь пахотных земель в области на 01.01.2021 г. составила 5794 тыс. га, из которых около 179 тыс. га орошается.

В дореволюционной России представление о географии почв сухих степей внесли работы русских ученых Димо и Келлера, Высоцкого [5, 9], которые показали пестроту растительного и почвенного покрова, связь почв с микрорельефом. Основные закономерности природного состояния почв сухостепной зоны в целинных условиях и на начальных этапах их активного сельскохозяйственного освоения установили советские ученые [1, 13, 14, 23] и многие другие. Результатом обобщения многолетних исследований почв специалистами различных организаций явилась книга [8]. Исследования орошаемых почв по многим направлениям в сухостепной зоне также отражены в трудах [3, 11, 18, 19, 22, 25].

К классическим методам изучения почв с 60-х годов ХХ в. и по настоящее время активно добавляются такие, как использование материалов дистанционного зондирования [7, 26–28, 30, 33, 35], изучение спектральных отражательных свойств почв и их компонентов [15, 20].

Материалы дистанционного зондирования являются одними из основных источников изучения орошаемых земель и орошаемых почв. Получаемые с помощью космических снимков изображения представляют собой высокоточные пространственно-временные модели. Они дают представление о структуре использования земель, способах орошения, мелиоративных мероприятиях, состоянии почвенных комплексов и динамике деградационных процессов. Однако интерпретация дистанционных материалов требует обязательного изучения особенностей района исследований на основе полевых работ и лабораторных анализов. Такие работы важны для обоснования выбранного метода обработки космической информации. Например, конкретное изображение со спутника является постоянным, в то время как используемые модели для оценки состояния почвы по этим изображениям и полученные результаты могут варьировать в зависимости от применяемых алгоритмов [36]. Важно уметь подбирать методы и модели, дающие удовлетворительный результат, подтверждаемый полевыми данными [34].

Ранее рассмотрена возможность выделения поверхностно-карбонатных почв и определения количества карбонатного материала в орошаемых почвах по пятнистости их изображения на космических снимках. Однако неоднородность орошаемых полей на снимках отражает не только наличие карбонатных пятен, но и пятен, связанных с особенностями почвообразующих и подстилающих пород [30]. Идентифицировать почвообразующие породы пытались исследователи из разных стран мира, главным образом, по материалам гиперспектральной космической съемки, которая позволила по спектральной яркости в определенных каналах выделять каолинит, иллит, монтмориллонитовую глину, крупный песок и супесь [31, 32]. Гиперспектральная космическая съемка имеет высокое спектральное, но низкое пространственное разрешение (30 м) и не подходит для изучения почвообразующих и подстилающих пород в пределах поля или нескольких отдельных полей.

Цель исследований − распознавание почвообразующих и подстилающих пород по внутриполевой неоднородности космического изображения в комплексе с полевыми исследованиями на примере орошаемых земель юга Приволжской возвышенности в Волгоградской области.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

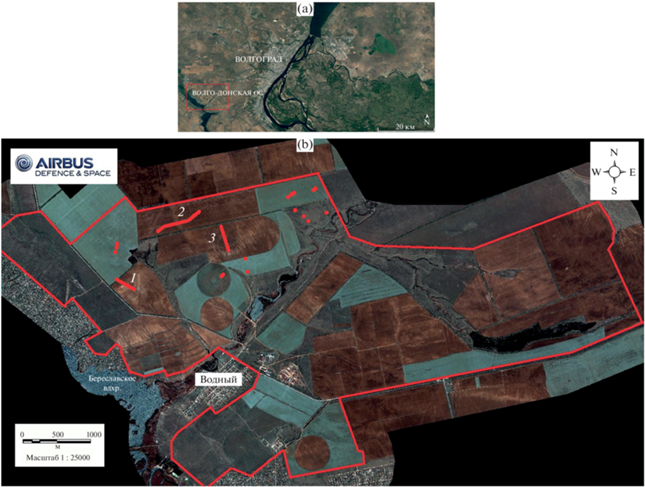

Объектом изучения стала Волго-Донская оросительная система, расположенная в Волгоградской области, в сухостепной зоне на юге Приволжской возвышенности, протянувшись вдоль Волго-Донского канала. Исследования проводили в границах ФГБУ Опытная станция “Орошаемая”, занимающей центральную часть Волго-Донской оросительной системы (рис. 1).

Рис. 1.

Расположение Волго-Донской оросительной системы (a), отображенное на космическом снимке с портала Google Earth (Pleiades, 25.05.2021) и территория ФГБУ опытная станция “Орошаемая” (b), топографические профили (1, 2, 3) и точки почвенного опробования (2022 г.) на космическом снимке со спутника Pleiades (25.04.2020).

Приволжская возвышенность, на которой находится опытная станция, представляет собой плато (130–170 м), рассеченное многочисленными речными долинами, оврагами и балками. Водоразделы здесь имеют слабовыпуклую форму и постепенно переходят в склоны долин. Формирование рельефа Приволжской возвышенности происходило под воздействием интенсивного проявления новейших тектонических поднятий и эрозионных процессов.

Основными почвообразующими породами юга Приволжской возвышенности являются палеогеновые (эоцен и палеоцен) кварцевые пески, неогеновые (ергенинская свита) пески, скифские красно-бурые глины и четвертичные лёссовидные суглинки.

Наиболее древними являются палеогеновые отложения, которые перекрывали всю территорию возвышенности, однако в результате неоген-четвертичного размыва были почти полностью уничтожены или погребены под континентальными рыхлыми ергенинскими отложениями. Несмотря на это, породы палеогенового возраста сохранились и являются почвообразующими на значительной части территории. Палеогеновые осадки представлены главным образом переслаиванием белых и серо-зеленых кварцево-глауконитовых песков различной зернистости с песчаниками и опоками. Ергенинская свита, которая сформировалась во второй половине неогена в аллювиальных и дельтовых условиях, представлена разнозернистыми кварцевыми белыми песками мощностью до 30–40 м. Они выходят на поверхность Волго-Донского водораздела (рис. 2) и вновь скрываются под более молодые скифские глины в северной части Ергенинской возвышенности [4, 8].

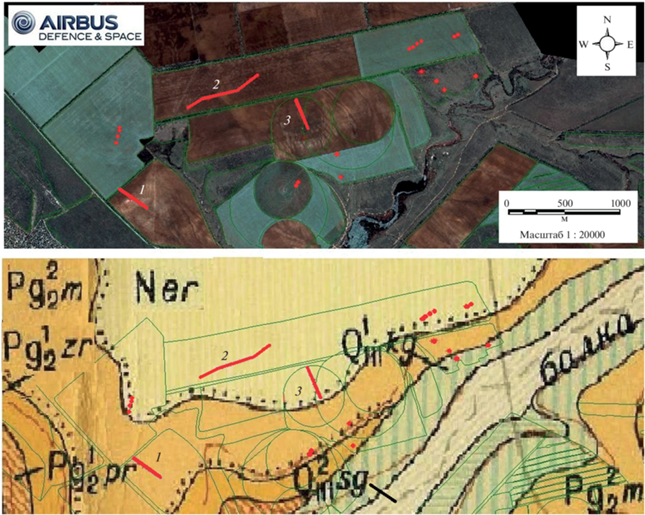

Рис. 2.

Ключевой участок полевых исследований (2022 г.) на космическом снимке (Pleiades 25.04.2020) и увеличенный фрагмент Геологической карты СССР (1 : 200 000) на его территорию. Четвертичная система. Верхнечетвертичные отложения: QIII2sg – пески, суглинки, 1-я надпойменная (сурожская) терраса бассейна р. Дон; QIII1sg – пески, суглинки, 2-я надпойменная (карангатская) терраса бассена р. Дон. Неогеновая система. Плиоцен: Ner – ергенинская свита без разделения, пески. Палеогеновая система. Эоцен: Pg22m – средний эоцен, мечеткинская свита, пески, алевриты с прослоями песчаников и глин; Pg21zr – нижний эоцен, царицинская свита, пески, песчаники, алевриты с прослоями песчаников и глин; Pg21pr – нижний эоцен, пралейская свита, пески, песчаники, алевриты. Почвенно-топографические профили (1, 2, 3), точки полевого опробования ($*$) и современные границы сельскохозяйственных полей ($ - - - $).

Юг Приволжской возвышенности входит в подзону каштановых почв. Почвенный покров представлен почвенными комбинациями, включающими светло-каштановые несолонцеватые почвы на водораздельных пространствах, светло-каштановые солонцовые комплексы с разным долевым участием солонцов в автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных условиях, сочетания и пятнистости лугово-каштановых, луговых почв разной степени засоления и солонцеватости, аллювиальные почвы в долинах рек [8, 12].

Орошение на опытной станции производится из Береславского и Варваровского водохранилищ, которые входят в систему Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина.

Полевые обследования западной части ключевого участка “Орошаемый” Волго-Донской оросительной системы проводили сентябре–августе 2022 г. Было заложено 3 почвенно-топографических профиля с описанием почв и почвообразующих пород.

При полевом обследовании использовали руководства по морфологическому описанию почв [2, 24], название почв давали по трем классификациям: СССР [17] (далее К-1977), России [16, 21] (далее РК-2004(8)) и международной WRB [37] (далее WRB-2015).

Для каждой точки полевого опробования на космическом снимке Pleiades (25.04.2020) с разрешением 0.5–0.7 м в камеральных условиях определяли спектральную яркость с помощью скользящего окна диаметром 15 м (точность привязки на местности GPS-приемника) в 4 каналах: синем, В1 (0.43–0.55 мкм), зеленом, В2 (0.49–0.61 мкм), красном, В3 (0.60–0.72 мкм), ближнем инфракрасном, В4 (0.79–0.95 мкм). Результаты статистической обработки спектральных яркостей (порядка 700 пикселей на точку) представлены в таблицах. Обработку снимка проводили только для почв с открытой поверхностью. Также при работе с космической информацией использовали метод создания спектральных профилей в трех каналах (В1, В2, В3) в программе ENVI 5.1, построенных параллельно графическим почвенно-топографическим профилям, наглядно отражающих объект исследования.

После анализа всего полученного материала были выявлены визуальные и спектральные различия отображения на космическом снимке почв с открытой поверхностью и разными почвообразующими и подстилающими породами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим изображения почвенно-топографических профилей (катен), построенных по наземным данным и значениям спектральной яркости, взятым с космического снимка. Для характеристики профилей будем использовать средние значения спектральной яркости канала В1, как наиболее контрастного для дифференциации.

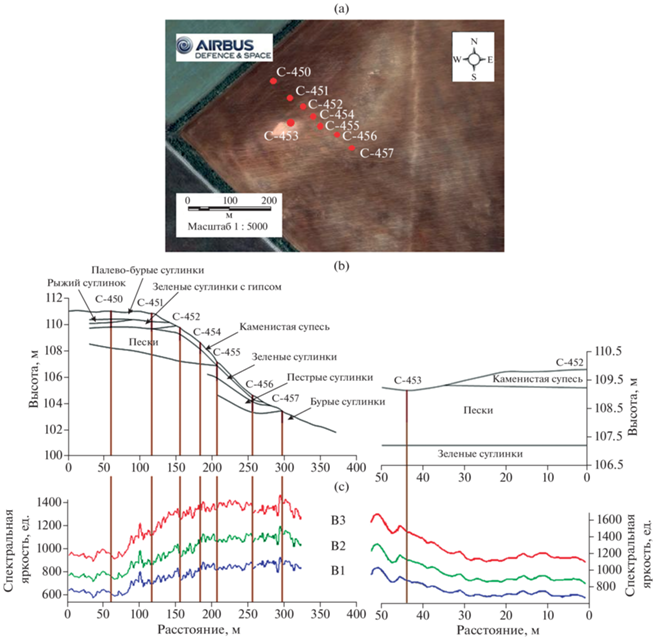

Катена 1 расположена на поле, которое с 1985 г. находится в богарном использовании. Распространены почвы светло-каштановые пахотные, легкосуглинистые и супесчаные по К-1977; или разные агроземы по РК-2004(8), или Kastanozems, Arenosols, Cambisols по WRB-2015 (табл. 1). Почвы развиты на разных почвообразующих породах: палево-бурых каменистых суглинках, переслаивающиеся с пестрыми суглинками и песками; каменистых песках и супесях разного цвета (белых, зеленых, красных), двучленных отложениях. Все почвы профиля не вскипают с поверхности и, следовательно, не содержат карбонатный материал в верхних слоях пахотного горизонта.

Таблица 1.

Почвы профиля 1 и его спектральные статистические параметры в 4 каналах

| № точки |

Почва: РК-2004(8); WRB-2015; формула профиля |

Статистические параметры спектральной яркости | Спектральная яркость | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| В1 | В2 | В3 | В4 | |||

| С-450 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный глинисто-иллювиированный гипссодержащий высоковскипающий легкосуглинистый на каменистых палево-бурых суглинках, подстилаемых с 85 см зелеными суглинками с гипсом и с 120 см белым песком; Haplic Kastanozem (Aric, Pantoloamic, Bathyarenic, Raptic); P1–P 2i–Bca,i–BCAnc,i–2BCAnc,i–2BCA3nc,i,cs–3 BDcs,(ca)–Dsand,(ca)–Dsand | Максимальная | 675 | 819 | 1005 | 1451 |

| Минимальная | 573 | 705 | 861 | 1185 | ||

| Средняя | 619 | 750 | 915 | 1283 | ||

| Стандартное отклонение | 15 | 21 | 28 | 47 | ||

| С-451 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный глинисто-иллювиированный гипссодержащий высоковскипающий легкосуглинистый на каменистых палево-бурых суглинках, подстилаемых с 60 см зелеными суглинками с гипсом и с 115 см желтоватым песком; Haplic Kastanozem (Aric, Pantoloamic, Bathyarenic, Raptic); P1–P2–P3pb,(ca)–Bca,i–BCAnc,i–2BDcs,(ca)–Dsand | Максимальная | 652 | 811 | 1016 | 1476 |

| Минимальная | 568 | 715 | 889 | 1233 | ||

| Средняя | 604 | 757 | 947 | 1331 | ||

| Стандартное отклонение | 14 | 17 | 21 | 41 | ||

| С-452 | Агрозем ожелезненный глинисто-иллювиированный супесчано-песчаный на каменистых супесях, подстилаемых с 50 см желтым, а с 77 см красным песком; Rhodic Brunic Arenosol (Aric, Ochric, Raptic); P1–P2ad–P3pb,ad–Bf,i–2BDsand–3D2sand–3D3ff,sand | Максимальная | 771 | 978 | 1249 | 1905 |

| Минимальная | 658 | 828 | 1074 | 1610 | ||

| Средняя | 708 | 890 | 1163 | 1725 | ||

| Стандартное отклонение | 20 | 25 | 35 | 54 | ||

| С-453 | Агрозем псевдофибровый песчаный на каменистых разноцветных песках, подстилаемых на 117 см тонкой прослойкой суглинка; Lamellic Arenosol (Aric, Ochric); P1–P2ff–BC1–BC2–2Dsand–3D суглинок | Максимальная | 1108 | 1421 | 1819 | 2568 |

| Минимальная | 775 | 966 | 1219 | 1747 | ||

| Средняя | 969 | 1234 | 1587 | 2224 | ||

| Стандартное отклонение | 97 | 129 | 157 | 240 | ||

| С-454 | Агрозем ожелезненный глинисто-иллювиированный супесчано-песчаный на каменистых супесях, подстилаемых с 50 см желтым, а с 77 см красным песком; Rhodic Brunic Arenosol (Aric, Ochric, Raptic); P1–P2–P3pb–Bf,i–BС(f)sand–2Dsand | Максимальная | 834 | 1054 | 1399 | 2044 |

| Минимальная | 700 | 902 | 1204 | 1704 | ||

| Средняя | 765 | 984 | 1316 | 1879 | ||

| Стандартное отклонение | 26 | 31 | 37 | 69 | ||

| С-455 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный литохромный высоковскипающий супесчано-легкосуглинистый на двучленных отложениях (каменистых супесях на зеленоватых суглинках); Eutric Cambisol (Epiarenic, Katoloamic, Aric, Protocalcic, Ochric, Raptic); P1–P2–P3pb–2BCAnc–2BСca–3D(ca),loam | Максимальная | 904 | 1147 | 1424 | 2377 |

| Минимальная | 746 | 964 | 1274 | 1872 | ||

| Средняя | 832 | 1077 | 1349 | 2173 | ||

| Стандартное отклонение | 26 | 28 | 28 | 100 | ||

| С-456 | Агрозем гумусово-стратифицированный литохромный глубоковскипающий супесчано-легкосуглинистый на двучленных отложениях (каменистых супесях на зеленоватых суглинках с охристыми новообразованиями); Eutric Cambisol (Aric, Loamic, Novic, Ochric, Raptic); P1rh–P2rh–2Ppa–2Bглауконитовый–2Bca–2BСca–2Cca | Максимальная | 877 | 1139 | 1415 | 2173 |

| Минимальная | 771 | 1000 | 1245 | 1655 | ||

| Средняя | 824 | 1068 | 1325 | 1929 | ||

| Стандартное отклонение | 23 | 28 | 33 | 128 | ||

| С-457 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный мицелярный высоковскипающий гипссодержащий легкосуглинистый на бурых суглинках; Haplic Kastanozem (Aric, Loamic); P1–P2–P3ca–BCAmc–BСca–BCca,cs | Максимальная | 868 | 1101 | 1378 | 1896 |

| Минимальная | 708 | 885 | 1123 | 1438 | ||

| Средняя | 775 | 987 | 1246 | 1672 | ||

| Стандартное отклонение | 29 | 43 | 55 | 92 | ||

На космическом снимке почвы профиля с открытой поверхностью имеют неоднородный тон с ажурным светлым рисунком и отдельными яркими светлыми пятнами, что связано с разбросанными по поверхности камнями и выходом песка на поверхность.

Средние значения спектральной яркости возрастают во всех каналах у супесчаных почв (С-452, С-454, С-455, С-456) (700–830 ед.), достигая максимума в точке С-453 (970 ед.), где отмечается выход песка на поверхность. Самую низкую спектральную яркость в катене имеют почвы, где каменистые суглинки подстилаются песками глубже 100 см (С-450, С-451, С-457) (600–775 ед.) (рис. 3).

Рис. 3.

Почвенно-топографический профиль 1: a – космическое изображение почвенно-топографического профиля (Pleiades 25.04.2020); b – схематическое изображение почвообразующих пород профиля; c – спектральное изображение профиля в трех каналах (В1, В2, В3).

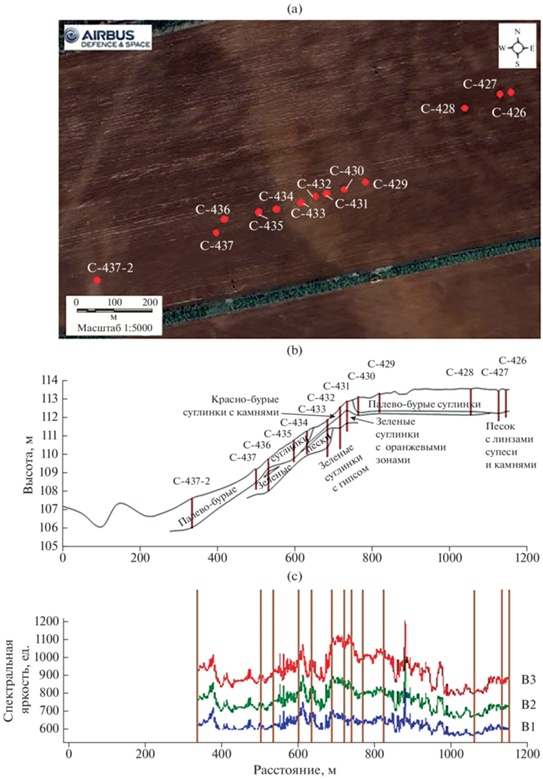

Катена 2 заложена на поле, которое также длительное время находится в богарном использовании (с 1985 г.). Почвы светло-каштановые пахотные легко- и среднесуглинистые и светло-каштановые пахотные солонцеватые легко- и среднесуглинистые, а также солонцы каштановые пахотные среднесуглинистые (табл. 2). Почвы залегают на палево-бурых суглинках, подстилаемых с глубины 52 см и глубже зелеными глауконитовыми песками и зелеными суглинками. Одна часть почв профиля не вскипает с поверхности и, следовательно, не содержат карбонаты в верхних слоях пахотного горизонта, другая часть − вскипает.

Таблица 2.

Почвы профиля 2 и его спектральные статистические параметры в 4 каналах

| № точки |

Почва: РК-2004(8); WRB-2015; формула профиля |

Статистические параметры спектральной яркости | Спектральная яркость, ед. | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| В1 | В2 | В3 | В4 | |||

| С-437-2 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный поверхностно-вскипающий легкосуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемых c 120 см тонкозернистым песком; Haplic Kastanozem (Aric, Loamic, Raptic); P1ca–P2ca–Bca–BCAnc–BCca–2D(ca),sand | Максимальная | 738 | 917 | 1153 | 1573 |

| Минимальная | 627 | 775 | 960 | 1307 | ||

| Средняя | 671 | 833 | 1040 | 1411 | ||

| Стандартное отклонение | 18 | 22 | 32 | 43 | ||

| С-437 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный высоковскипающий легкосуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемых c 70 см тонкозернистым зеленым карбонатным песком; Haplic Kastanozem (Aric, Loamic, Raptic); P1–P2–P3(ca),pb–Bca–BCAnc–2Dca,sand–2Dca,ox,sand | Максимальная | 705 | 885 | 1057 | 1541 |

| Минимальная | 562 | 676 | 837 | 1115 | ||

| Средняя | 615 | 751 | 917 | 1274 | ||

| Стандартное отклонение | 20 | 31 | 32 | 62 | ||

| С-436 | Агрокаштановая солонцеватая квазиглееватая сегрегационная высоковскипающая легкосуглинистая на палево-бурых суглинках, подстилаемых c 52 см слоистыми отложениями (с 52 см тонкозернистый зеленый карбонатный песок – с 70 см палевый легкий суглинок – с 85 см зеленый бескарбонатный песок); Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Bathyarenic); P1–P2–P3–BMKsn–BCAnc–2BDca,nc,sand–3BCAnc–4Dca,sand–5Dsand | Максимальная | 698 | 846 | 1016 | 1467 |

| Минимальная | 573 | 700 | 854 | 1161 | ||

| Средняя | 627 | 762 | 935 | 1309 | ||

| Стандартное отклонение | 23 | 28 | 31 | 61 | ||

| С-435 | Агросолонец светлый сегрегационный срединно-вскипающий средне-тяжело-среднесуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемых с 80 см зеленым песком с линзами суглинка; Haplic Solonetz (Aric, Loamic, Cutanic, Raptic); P1–P2–P3–SN–Bsn–BCAnc–2BDca,nc,sand -3Dca,sand | Максимальная | 708 | 855 | 1006 | 1446 |

| Минимальная | 543 | 661 | 804 | 1059 | ||

| Средняя | 616 | 741 | 888 | 1220 | ||

| Стандартное отклонение | 29 | 36 | 39 | 71 | ||

| С-434 | Агросолонец светлый сегрегационный срединно-вскипающий средне-тяжело-среднесуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемых c 70 см зеленым суглинком и с 86 см зеленым песком с линзами суглинка; Haplic Solonetz (Aric, Loamic, Cutanic, Raptic); P1–P2–P3–SN–BCAnc,sn–BCAnc–2Dloam + sand–3D2sand | Максимальная | 690 | 850 | 1021 | 1442 |

| Минимальная | 567 | 697 | 840 | 1099 | ||

| Средняя | 615 | 754 | 908 | 1242 | ||

| Стандартное отклонение | 24 | 30 | 35 | 69 | ||

| С-433 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный диффузный солонцеватый поверхностно-вскипающий гипссодержащий среднесуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемых c 55 см пестроцветными суглинками с гипсом с 120 см зеленым песком с линзами суглинка, с 150 см оливковой глины с прослоями суглинка; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Bathygypsic); P1ca–P2ca–P3ca,pb–BCAnc,sn–2BDca,cs–3D2sand–4D3clay | Максимальная | 723 | 937 | 1167 | 1642 |

| Минимальная | 600 | 791 | 1011 | 1352 | ||

| Средняя | 669 | 871 | 1103 | 1501 | ||

| Стандартное отклонение | 17 | 21 | 24 | 46 | ||

| С-432 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный солонцеватый высоковскипающий квазиглееватый глубокогипссодержащий литохромный среднесуглинистыйна двучленных суглинистых отложениях (рыжие песчанистые суглинки, подстилаемые c 50 см пестроцветными суглинками, с 84 см зелеными суглинками с оранжево-ржавыми пятнами, с 115 см зелеными суглинками с ржавыми пятнами и гипсом); Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic) P1–P2–Bsn–Bca,sn–BCAnc,sn–2Dca–2Dca,q–2Dca,q,cs–3D2q–4D3ca,q–4Dca,q,cs | Максимальная | 691 | 919 | 1179 | 1644 |

| Минимальная | 585 | 732 | 981 | 1330 | ||

| Средняя | 646 | 826 | 1074 | 1496 | ||

| Стандартное отклонение | 17 | 30 | 39 | 54 | ||

| С-431 | Агрозем солонцеватый литохромный красноцветный высоковскипающий глубокогипссодержащий среднесуглинистый на двучленных суглинистых отложениях разного цвета (красные песчанистые суглинки, подстилаемые c 50 см зелеными суглинками с оранжево-ржавыми пятнами, с 100 см зелеными суглинакми с ржавыми пятнами и гипсом); Eutric Cambisol (Aric, Loamic, Ochric, Raptic); P1–P2–P3–P4pb,(ca)–Bca,sn,ro–2Dca,nc–2Dca,cs | Максимальная | 681 | 834 | 1053 | 1523 |

| Минимальная | 582 | 728 | 914 | 1262 | ||

| Средняя | 629 | 780 | 988 | 1398 | ||

| Стандартное отклонение | 16 | 19 | 24 | 41 | ||

| С-430 | Агрокаштановая солонцеватая сегрегационная поверхностно-вскипающая среднесуглинистая на двучленных суглинистых отложениях разного цвета (палево-бурые суглинки, подстилаемые с 83 см красными песчанистыми суглинками с камнями); Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic); P1ca–P2–P3–BMKsn–Bca,sn–BCAnc,sn–2BDca,nc,ro | Максимальная | 673 | 832 | 1029 | 1481 |

| Минимальная | 585 | 735 | 906 | 1227 | ||

| Средняя | 631 | 788 | 979 | 1377 | ||

| Стандартное отклонение | 19 | 19 | 24 | 46 | ||

| С-429 | Агрокаштановая солонцеватая сегрегационная поверхностно-вскипающая среднесуглинистая на палево-бурых суглинках, подстилаемые с 100 см суглинками с камнями; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic); P1ca–P2ca–BMKca,sn–Bca,sn–BCAnc–BCca–2Dca,loam | Максимальная | 719 | 894 | 1114 | 1566 |

| Минимальная | 591 | 731 | 930 | 1235 | ||

| Средняя | 638 | 797 | 1008 | 1359 | ||

| Стандартное отклонение | 18 | 21 | 26 | 47 | ||

| С-428 | Агрокаштановая солонцеватая сегрегационная высоковскипающая среднесуглинистая на палево-бурых суглинках, подстилаемые с 112 см суглинками с камнями; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Bathyarenic); P1–P2–BMKsn–Bca,sn–BCAnc–BCca–2Dca,loam | Максимальная | 591 | 704 | 845 | 1157 |

| Минимальная | 538 | 639 | 768 | 1022 | ||

| Средняя | 562 | 664 | 794 | 1073 | ||

| Стандартное отклонение | 8 | 11 | 12 | 20 | ||

| С-427 | Агрокаштановая солонцеватая сегрегационная высоковскипающая среднесуглинистая на палево-бурых суглинках, подстилаемые с 120 см песком с карбонатами; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Bathyarenic); P1–P2–BMKsn–Bca,sn–BCAnc,sn–BCca–2Dca,sand | Максимальная | 628 | 752 | 891 | 1241 |

| Минимальная | 536 | 634 | 747 | 990 | ||

| Средняя | 561 | 663 | 787 | 1059 | ||

| Стандартное отклонение | 14 | 18 | 26 | 41 | ||

| С-426 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный солонцеватый поверхностно-вскипающий среднесуглинистый на палево-бурых суглинках, подстилаемые с 117 см песком с камнями; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic); P1ca–P2ca–P3ca,pb–Bca,sn–BCAnc–BCca–2Dca,sand | Максимальная | 641 | 781 | 944 | 1307 |

| Минимальная | 547 | 670 | 811 | 1060 | ||

| Средняя | 598 | 725 | 881 | 1198 | ||

| Стандартное отклонение | 14 | 16 | 20 | 37 | ||

На космическом снимке в середине и начале катены отмечаются светлые полосы (точка С-437-2, С-433, С-430, С-429, С-426), что связано с наличием карбонатов в верхних горизонтах почв и здесь средние значения спектральной яркости возрастают (600–670 ед.). Почвы, подстилаемые с 50–52 см пестрыми песками и суглинками и не вскипающие с поверхности (С-436, С-432, С-431), также отличаются некоторым повышением яркости, но в меньшем диапазоне (630–650 ед.). Остальные почвы, не вскипающие с поверхности и подстилаемые пестрыми суглинками и песками с 70 см и глубже (С-437, С-435, С-434, С-428, С-427), имеют самый низкий диапазон яркостей в катене (550–620 ед.) (рис. 4).

Рис. 4.

Почвенно-топографический профиль 2: a – космическое изображение почвенно-топографического профиля (Pleiades 25.04.2020); b – схематическое изображение почвообразующих пород профиля; c – спектральное изображение профиля в трех каналах (В1, В2, В3).

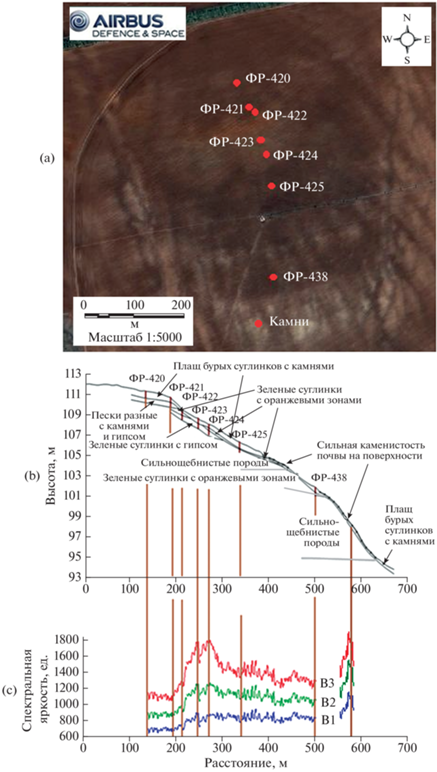

Катена 3 заложена на длительно орошаемом поле (с 1985), где орошение было приостановлено только в 2019 г.

Почвы светло-каштановые пахотные карбонатные и светло-каштановые пахотные карбонатные солонцеватые среднесуглинистые на двучленных отложениях: палево-бурых суглинков с камнями, подстилаемые с 30–50 см и глубже пестрыми и зелеными песками и суглинками, местами с гипсом, ржавыми пятнами и камнями. Все почвы вскипают с поверхности, поэтому содержат карбонаты в верхнем горизонте почв. Между разрезами ФР-425 и ФР-438 и южнее последней точки катены (ФР-438) наблюдаются полосы с очень высоким содержанием камней на дневной поверхности.

Почвы на снимке (ФР-420), у которых пестрые пески отмечаются с глубины 70 см и глубже, имеют достаточно однородный и темный тон со средней спектральной яркостью 670 ед. Далее он изменяется на более светлый, с добавлением красноватого оттенка (ФР-421, ФР-422) (750–800 ед.). Почвы с пестрыми суглинками, камнями и гипсом на глубине около 50 см, становятся еще светлее (ФР-423, ФР-424, ФР-425, ФР-438) (800–820 ед.) и достигают самого яркого и светлого тона в той части поля, где камни оказываются на поверхности (1100 ед.) (рис. 5, табл. 3).

Рис. 5.

Почвенно-топографический профиль 3: a – космическое изображение почвенно-топографического профиля (Pleiades 25.04.2020); b – схематическое изображение почвообразующих пород профиля; c – спектральное изображение профиля в трех каналах (В1, В2, В3).

Таблица 3.

Почвы профиля 3 и его спектральные статистические параметры в 4 каналах

| № точки |

Почва: РК-2004(8); WRB-2015; формула профиля | Статистические параметры спектральной яркости | Спектральная яркость, ед. | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| В1 | В2 | В3 | В4 | |||

| ФР-420 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный поверхностно-вскипающий агропереуплотненный гипссодержащий среднесуглинистый на палево-бурых суглинках с камнями, подстилаемыми с 70 см пестроцветным песком с камнями и гипсом; Haplic Kastanozem (Aric, Loamic, Raptic); P1ca–P2ca,ad–P3ca,pb–Bca–BCAnc–2BCAnc,i–3Dca,dc,cs,sand | Максимальная | 746 | 946 | 1208 | 1792 |

| Минимальная | 604 | 775 | 987 | 1413 | ||

| Средняя | 671 | 859 | 1097 | 1601 | ||

| Стандартное отклонение | 25 | 32 | 42 | 72 | ||

| ФР-421 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационно-натечный поверхностно-вскипающий агропереуплотненный гипссодержащий среднесуглинистый срединно-каменистый на палево-бурых каменистых суглинках с камнями, подстилаемыми с 50 см пестроцветным песком с камнями и гипсом; Haplic Kastanozem (Aric, Loamic, Raptic); P1ca–P2ca,ad–P3ca,pb–BCAnc,ic,sk–2Dca,cs,sand | Максимальная | 854 | 1209 | 1666 | 2400 |

| Минимальная | 667 | 890 | 1201 | 1709 | ||

| Средняя | 753 | 1036 | 1405 | 2013 | ||

| Стандартное отклонение | 35 | 64 | 97 | 138 | ||

| ФР-422 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный мицелярно-диффузный поверхностно-вскипающий солонцеватый агропереуплотненный литохромный среднесуглинистый поверхностно-каменистый на палево-бурых каменистых суглинках, подстилаемыми с 28 см пестроцветными суглинками; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic); P1ca–P2ca,ad–P3ca,pb–2BCAmc,dc,sn–2Dca,sn,loam–3D3ca,sn–4D4ca,sn | Максимальная | 898 | 1262 | 1780 | 2558 |

| Минимальная | 691 | 1005 | 1447 | 1989 | ||

| Средняя | 799 | 1147 | 1621 | 2308 | ||

| Стандартное отклонение | 37 | 49 | 75 | 123 | ||

| ФР-423 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный сегрегационный солонцеватый поверхностно-вскипающий агропереуплотненный литохромный среднесуглинистый профильно-каменистый на двучленных каменистых отложениях: палево-бурых суглинках, подстилаемыми с 54 см зелеными суглинками; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic) P1ca–P2ca,ad–P3ca,ad,pb–BCAnc,sn–2BDca,sn,cs,loam–2Dca,cs | Максимальная | 907 | 1229 | 1532 | 2208 |

| Минимальная | 733 | 975 | 1219 | 1663 | ||

| Средняя | 804 | 1076 | 1359 | 1898 | ||

| Стандартное отклонение | 33 | 46 | 55 | 99 | ||

| ФР-424 | Агрозем аккумулятивно-карбонатный мицелярный солонцеватый поверхностно-вскипающий агропереуплотненный литохромный (зеленый) среднесуглинистый проверхностно-каменистый на зеленых суглинках с камнями, подстилаемых с 105 см зеленой глиной с ржавыми пятнами и линзами песка, и с 155 см сцементированным песком; Luvic Kastanozem (Aric, Loamic, Protosodic, Raptic); P1ca -P2ca,ad–Bca,sn–BCAmc,sn–BC(ca),cs–2BDcs,loam–2Dcs,clay+sand–3D2sand | Максимальная | 898 | 1195 | 1480 | 2135 |

| Минимальная | 734 | 972 | 1231 | 1672 | ||

| Средняя | 808 | 1070 | 1346 | 1880 | ||

| Стандартное отклонение | 29 | 39 | 46 | 86 | ||

| ФР-425 | Агросолонец светлый агрогенноуплотненный сегрегационный срединно-вскипающий среднесуглинистый на двучленных суглинистых отложениях (бурые суглинки на зеленых суглинках с 54 см), подстилаемых сильнокаменистыми плитчатыми отложениями 74 см; Haplic Solonetz (Aric, Loamic, Cutanic, Ochric, Endoskeletic, Raptic); P1–P2ad–SN–BCA1nc,sn–2BCA2nc,sn–3Dsk,ic | Максимальная | 910 | 1164 | 1426 | 2089 |

| Минимальная | 716 | 895 | 1112 | 1507 | ||

| Средняя | 821 | 1049 | 1292 | 1834 | ||

| Стандартное отклонение | 39 | 54 | 66 | 119 | ||

| ФР-438 | Агросолонец светлый агрогенноуплотненный сегрегационный высоковскипающий среднесуглинистый на двучленных суглинистых отложениях (бурые суглинки на зеленых суглинках с 53 см), подстилаемых сильнокаменистыми отложениями 77 см; Haplic Solonetz (Aric, Loamic, Cutanic, Ochric, Endoskeletic, Raptic); P1–P2ad–P3sn–SN–BCAnc,sn–2BCAnc,sn–3Dca,sk,ic | Максимальная | 985 | 1246 | 1533 | 2337 |

| Минимальная | 687 | 855 | 1071 | 1479 | ||

| Средняя | 817 | 1035 | 1269 | 1857 | ||

| Стандартное отклонение | 47 | 60 | 73 | 138 | ||

| Камни | Преимущественно карбонатный щебень, 60–80% покрытия поверхности | Максимальная | 1214 | 1581 | 1878 | 2752 |

| Минимальная | 950 | 1191 | 1416 | 1999 | ||

| Средняя | 1092 | 1432 | 1698 | 2416 | ||

| Стандартное отклонение | 46 | 67 | 83 | 133 | ||

Если проанализировать и округлить (до 10 ед.) среднюю спектральную яркость, взятую со снимка всех представленных точек, то можно составить таблицу ранжирования яркостей почв с открытой поверхностью и их изменения, в зависимости от почвообразующих и подстилающих пород (табл. 4). Видно, что ранжирование яркостей наблюдается во всех 4 каналах. Наибольшую яркость (В1) создают разбросанные по поверхности камни, щебень и песок (970–1100 ед), затем следуют поверхностно-вскипающие почвы с сильнощебнистыми породами на глубине около 0.5 м (810–820 ед.) и супесчаные почвы (710–830 ед.). Вскипающие с поверхности почвы на пестрых суглинках и песках около 0.5 м также имеют достаточно высокую спектральную яркость (670–800 ед.). Но чем глубже в почвах расположены пестрые суглинки и пески, а также если наблюдается отсутствие карбонатного материала в поверхностных горизонтах, тем ниже становится яркость почв на снимке (от 560 до 670 ед.).

Таблица 4.

Изменения спектральной яркости почв с открытой поверхностью в зависимости от состава и глубины залегания почвообразующих и подстилающих пород (по средним значениям с округлением до 10 ед.)

| Характеристика почвообразующих и подстилающих пород почв | Интервал спектральной яркости в разных каналах | Номер точки | |||

|---|---|---|---|---|---|

| В1 | В2 | В3 | В4 | ||

| Каменистые с поверхности почвы | 1100 | 1400 | 1700 | 2400 | Камни |

| Песчаные с поверхности почвы | 970 | 1200 | 1600 | 2200 | С-453 |

| Вскипающие с поверхности почвы на сильнощебнистых породах с глубины около 0.5 м | 810–820 | 1050–1070 | 1270–1350 | 1830–1880 | ФР-424, ФР-425, ФР-438 |

| Супесчаные почвы на палево-бурых суглинках | 710–830 | 890–1080 | 1160–1350 | 1720–2170 | С-452, С-454, С-455, С-456 |

| Вскипающие с поверхности почвы на палево-бурых суглинках, подстилаемые пестрыми суглинками или песками с глубины около 0.5 м | 670–800 | 870–1100 | 1100–1620 | 1500–2300 | ФР-421, ФР-422, ФР-423, С-433 |

| Почвы на палево-бурых суглинках, подстилаемые пестрыми суглинками или песками около 0.5 м | 630–650 | 760–830 | 930–1100 | 1310–1500 | С-431, С-432, С-436 |

| Вскипающие с поверхности почвы на палево-бурых суглинках, подстилаемые пестрыми суглинками или песками с 70 см и глубже | 600–670 | 720–860 | 880–1100 | 1200–1600 | ФР-420, С-437-2, С-430, С-429, С.426 |

| Почвы на палево-бурых суглинках, подстилаемые пестрыми суглинками или песками с глубины 70 см и глубже | 560–620 | 660–760 | 790–950 | 1060–1330 | С-427, С-428, С-434, С-435, С-437, С-450, С-451 |

Использование такой таблицы позволит более детально подходить к распознаванию почв по материалам космических съемок и разделять поверхностно-каменистые и песчаные почвы от поверхностно-карбонатных почв, отображающихся на снимках пятнистой неоднородностью, но отличающихся спектральной яркостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Внутриполевая неоднородность сельскохозяйственных полей и ее отображение на космической информации в виде светлых пятен и полос может быть связана как с выходом на поверхность и близким залеганием к поверхности (около 0.5 м) каменистых, щебнистых и песчаных почвообразующих и подстилающих пород, так и наличием карбонатного материала в верхних горизонтах почв. Использование космической информации позволяет провести разделение таких почв.

2. Для подробной оценки внутриполевой неоднородности необходимо использовать космическую многозональную съемку сверхвысокого разрешения (до 1 м) и анализировать изображение открытой поверхности почв для разных полей на одном снимке, полученном в одно время и при одних погодных условиях. Предварительно, космический снимок должен пройти радиометрическую калибровку и атмосферную коррекцию для устранения влияния атмосферы и технических помех съемки.

3. Обязательно изучение природных и геологических условий района исследования, истории освоения и использования сельскохозяйственных земель, поскольку выход каменистых, щебнистых и песчаных пород на поверхность или близко к поверхности, эродированность участка, проведение планировки полей, орошение, способ и длительность орошения приводят к внутриполевой неоднородности поверхности поля и влажности почв.

4. Спектральная яркость во всех каналах съемки, отображающая близко залегающие к поверхности геологические породы и поверхностно-карбонатные почвы, имеет схожие, но различимые значения, что позволяет использовать космический снимок для разделения этих объектов. Наибольшую яркость (В1) создают разбросанные по поверхности камни, щебень и песок (970–1100 ед). Визуально на снимке они имеют яркий ажурный или пятнистый рисунок изображения. Далее следуют поверхностно-карбонатные почвы с сильнощебнистыми породами на глубине около полуметра (810–820 ед.) и супесчаные почвы (710–830 ед.). Визуально они также выделяются в виде светлых, но однородных по структуре пятен или полос. Вскипающие с поверхности почвы на пестрых суглинках и вскипающие с глубины ≈50 см на песках имеют спектральную яркость (670–800 ед.) и осветленный фон на снимке. Карбонатные почвы, где пестрые суглинки и пески расположены глубоко (более 70 см), или наблюдается отсутствие карбонатного материала в поверхностных горизонтах, имеют яркость почв от 560 до 670 ед. Для разделения каменистых, песчаных и карбонатных с поверхности почв можно использовать построение спектральных профилей через неоднородные участки или определение и статистическую обработку яркостей почв вокруг точек опробования на снимке.

5. Предложенный метод предполагает использование его при классификации космического изображения для выделения каменистых, песчаных и карбонатных почв. Способ отражает состояние конкретного района исследований, поэтому для расширения географии ее применения требуются дальнейшие исследования.

Список литературы

Антипов-Каратаев И.Н. Мелиорация солонцов в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 563 с.

Базовые шкалы морфологических элементов почв. Методическое руководство по описанию почв в поле. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1982. 58 с.

Барановская А.В., Азовцев В.И. Влияние орошения на миграцию карбонатов в почвах Поволжья // Почвоведение. 1981. № 10. С. 17–26.

Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, геоэкологическое состояние. Волгоград: Перемена, 2011. 528 с.

Высоцкий Г.Н. Ергеня: культурно-фитологический очерк // Тр. бюро по прикладной ботанике. Петроград: тип. К. Маттисена в Юрьеве, 1915. 331 с.

Геологическая карта СССР (М 1 : 200 000), лист M-38-XXXIII. Всесоюзные аэрогеологический трест Министерства геологии СССР. М., 1968.

Горохова И.Н., Панкова Е.И., Чурсин И.Н. Методические подходы к разработке мониторинга орошаемых земель юга Европейской части России на основе материалов космической съемки // Аридные экосистемы. 2020. Т. 26. С. 84–93. https://doi.org/10.24411/1993-3916-2020-10087

Дегтярева Е.Т., Жулидова А.Н. Почвы Волгоградской области. Волгоград: Нижне-Волжское книжное изд-во, 1970. 319 с.

Димо Н.А., Келлер Б.А. В области полупустыни: Почвенные и ботанические исследования на юге Царицинского уезда Саратовской губернии. Саратов: Изд-во Саратовского губернского земства, 1907. С. 3–185.

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения РФ в 2020 г. М., 2022. 384 с.

Зимовец Б.А. Экология и мелиорация почв сухостепной зоны. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1991. 248 с.

Зинченко Е.В., Горохова И.Н., Круглякова Н.Г., Хитров Н.Б. Современное состояние орошаемых почв юга Приволжской возвышенности // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2020. Вып. 104. С. 68–109. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-104-68-109

Иванова Е.И. Очерк почв южной части Подуральского плато и прилегающих районов Прикаспийской низменности. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. 320 с.

Иванова Е.Н., Фридланд В.М. Почвенные комплексы сухих степей и их эволюция // Вопросы улучшения кормовой базы в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР. М.–Л.: Изд-во. АН СССР, 1954. С. 162–190.

Карманов И.И. Спектральная отражательная способность и цвет почв как показатели их свойств. М.: Колос, 1974. 351 с.

Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 247 с.

Любимова И.Н., Дегтярева Е.Т. Изменение карбонатного профиля почв солонцовых комплексов при агрогенном воздействии // Почвоведение. 2000. № 7. С. 855–860.

Минашина Н.Г. Мелиорация засоленных почв. М.: Колос, 1978. 263 с.

Орлов Д.С., Суханова Н.И., Розанова М.С. Спектральная отражательная способность почв и их компонентов. М.: Изд-во МГУ, 2001. 176 с.

Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

Приходько В.Е. Орошаемые степные почвы: функционирование, экология, продуктивность. М.: Интеллект, 1996. 179 с.

Роде А.А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. М.: Географгиз, 1947. 142 с.

Руководство по описанию почв. Рим. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций, 2012. 101 с.

Сиземская М.Л. Современная природно-антропогенная трансформация почв полупустыни Северного Прикаспия. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. С. 276.

Симакова М.С. Методика картирования почв Прикаспийской низменности по материалам аэрофотосъемки // Почвенно-географические исследования и использование аэрофотоснимков в картографировании почв. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 283–357.

Панкова Е.И., Мазиков В.М. Методические вопросы использования аэрофотоснимков для характеристики засоления почв // Почвенно-мелиоративные процессы в районах нового орошения. Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1975. С. 97–111.

Вышивкин Д.Д. Географическая интерпретация космических снимков в целях тематического картирования засоленных земель // Исследования природной среды космическими средствами М.: ВИНИТИ, 1975. Т. 4. С. 34–37.

Антонова С.Ю., Кравцова В.И. Опыт использования космических многозональных снимков для изучения засоления территории // Исследования природной среды космическими средствами М.: ВИНИТИ, 1976. С. 131–139.

Хитров Н.Б., Горохова И.Н., Панкова Е.И. Дистанционная диагностика содержания карбонатов в орошаемых почвах сухостепной зоны Волгоградской области // Почвоведение. 2021. № 6. С. 657–674. https://doi.org/10.31857/S0032180X21060071

Jia-ge Chen, Jun Chen, Qin-jun Wang, Yue Zhang, Hai-feng Ding, Zhang Huang. Retrieval of Soil Dispersion Using Hyperspectral Remote Sensing // Indian Soc. Remote Sensing. 2016. V. 44. P. 563–572.

Medeiros Pessoa L.G., Galvão Dos Santos Freire M.B., Wilcox B.P., Machado Green C.H., Tolêdo De Araújo R.J., De Araújo Filho J.C. Spectral reflectance characteristics of soils in northeastern Brazil as influenced by salinity levels // Environ. Monitoring Assessment. 2016. V. 188. P. 616.

Myers V.J., Carter D.L., Rippert W.G. Remote sensing for estimate soil salinity // J. Irrigation Drainage Division. 1966. V.4. P. 59-68.

Ren D., Wei B., Xu X., Engel B., Li G., Huang Q., Xiong Y., Huang G. Analyzing spatiotemporal characteristics of soil salinity in arid irrigated agro-ecosystems using integrated approaches // Geoderma. 2019. V. 356. P. 113935. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.113935

Richardson J.A. Detection of soils with sky lab multispectral, scanner date program // Eng. And Remote Sensing. 1976. V. 5. P. 679-684.

Wang F., Shi Z., Biswas A., Yang S., Ding J. Multi-algorithm comparison for predicting soil salinity // Geoderma. 2020. V. 365. P. 114211. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114211

IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. 2015. No. 106. FAO, Rome. 192 p.

Дополнительные материалы отсутствуют.